引田康英の九品塾・選択講座

歴史人物にまなぶ 年齢適活三講

第Ⅱ講:年齢を踏まえる

(参考)U,J,Iターン

①地方に定着して何かをなしとげる

②一旦都市に出て武者修業して戻る

③他の地方から都市などを経て別の地方へ

④地方から都市へ出てそこで何かを成し遂げる

⑤都市で生まれ育ち地方へ出て行く(都市を拠点にして地方の活動をするものも含む)

⑥代々都市に住みそこで何かを為す

コンピュータとの比喩

幼児期から児童期にかけての教育(ユダヤのタルムード教育や昔の論語素読など)は,パソコンに基本OSをインストールすることに同じで,その後の学校教育などでの,様々なアプリケーションをインストールするできるようにするものでもある(基本OSを欠く現在の教育はアプリケーションのインストールができず,単にデータを入力している状態)。人間にはパソコンのように外部から簡単にアプリケーションを入れるわけにはいかない。まず家庭などでの基本OSにあたる教育,その上で自ら挑戦して行くことによる吸収が必要(受け身では成長しない)。親は子の素質つまり遺伝にはなんの責任も無いが,基本OSインストールに責任があると自覚してほしい。村上隆はOSのない戦後の日本民族にとって生きる道はオタクしかないと言っている。

小学生程度の子育て10原則

1:起さない(自分で起きれるように)

2:否定語を使わない

3:インスタント食品を使わない

4:'大人の話'として排除しない

5:鍵をかけさせない

6:家事をひとつ受け持たせる

7:他の子と比較しない

8:必ず褒める

9:家族ぐるみのつきあい

10:稽古事を押し付けない

青年期への取り組み

①学歴とその後の人生:有名になった人ほど学歴が関係なくなる(学者にでもなるので無い限り)>将来不安だから専門を身につける(用語の点でも)というのは間違い(若い時ほど修正可能)。従来の日本の大学=科学技術対応(ヨーロッパの古い大学はそうではなかった=観念的)>新たな大学(実践的)=デザイン対応。>現代略歴で大卒(その専門),中退,高卒,中小卒を分野毎に解析

②様々な挑戦:何でものめりこむことが重要>大恋愛,大きな体制とのケンカ,

③自らを育んで来たものからの独立:かっての武者修業>家族,地域>拘束するものとのせめぎあい(モーツァルトと父親)

④ルーツを知る:メンデルの法則から各個人にはそれぞれ何等かの素質が特徴的に現れる(特に民族型について)>血液・民族・性格型マトリクス

⑤パブリック精神の涵養

⑥国際化=異文化への創造力:英語と日本語=いずれも新たな単語が出てきた時,その読みが確定できない(島国の類似性)>しまりのない社会(日本)としまりのある社会(イギリス=ホスピタリティ)>見直し。アラブ=羊・モンゴル=牛の呼称の細分化>日本での魚と同じこと。

その他参考にしたもの

朝倉書店「からだの年齢事典」2008(別記)

油谷遵+辻中俊樹「50以上の世界」1998

人生を三段階に分け,始めの20年をトレーニング,次の30年を社会と家庭への責任,その 後の30年を自己責任と自由とし,それぞれの継目にアイデンティ・クライシスがあるとする

新曜社「生涯発達の心理学(全3巻)」1993>詳細な研究書

レビンソン「人生の四季」1979

スミス+ビアマン「人間~受胎から老年まで」1973

カイロ「ライフサイクル」1982>生物一般について数理的に解析したもので引用無

エリクソン「ライフサイクル,その完結」1982>哲学的文献のため利用しにくい

人間の実存は相互に補完しあう生物学的過程(身体を構成する諸器官の体制化),精神的過程(自 我統合により個人的経験を体制化),共同的過程(個々人の相互依存を文化的に体制化)による

東京大学出版会「ライフサイクル」1993

岩波講座「ライフコースの社会学」1996

森岡清美・青井和夫編「現代日本人のライフコース」1987>詳細な研究書であるが,戦前のデータが大半で参考にならない

森岡清美編「現代家族のライフサイクル」1977>特定分野ごとの限定的データのため引用無

森岡清美編「家族周期論」1973>個人年齢でなく家族年数が主のため参考にしにくい

さらに次のような本が出版されていることからも年齢階梯が想定できる

麻生圭子「35歳症候群」1997

宮淑子「男たちの更年期クライシス」1997>50歳代前半が主な対象

邦光史郎「熟年時代」1980>45~65歳としている

中野展子「年齢の話題事典」2010>

タダノキンシュウ「年齢事典」2008>各歳ごとに単に歴史的人物のできごとを並べただけのもの

阿部猛「年齢の事典」1999>前本とほぼ同じ

朝倉書店「からだの年齢事典」2008より(順不同)

・体力について

全般としては,男女とも12歳頃までは同じように増大,男性については以後急増,16歳以降は漸増し,35歳頃にピーク,50歳以降は急降下,ジャンプなど特定の能力は18歳頃にピーク,女性については以後45歳頃までゆるやかに増え,その後はゆるやかに下降,持久走については12歳頃がピーク。

・大脳皮質の細胞,その他多くの神経細胞は40歳代半ばから,小脳の細胞は30歳代半ばから減少し始める。

・筋線維は12歳まで急発達。60歳から運動能力の低下が明確に。関節の働きは18歳以降漸減。

・頭髪について,男性は60歳以降半数が禿げる。日本人には20歳からの脱毛症も多い。白髪は男性で30歳代前半,女性は30歳代後半に出始め,55歳過ぎると半分は白髪になる。

・12~18歳は食品エネルギー,必要栄養素が最大値。

・生活機能全般については,男性は60歳から漸減,女性は同じ60歳からだが急減する。

・最高血圧は30歳代から一定の割合で増大して行く一方,最小血圧は55歳をピークに再び漸減。

・腎臓機能は30歳代をピークに低下して行く。

・50歳過ぎると難聴者増大。

・目の調節力は10歳頃から年齢とともに急勾配で下降し50歳過ぎると0に近くなる(老眼)。

・老いを感じるのは70歳代終りまでは病気の経験や外見の変化によるが,その後は体力の低下が著しい。

・夜泣きする子は3歳後はほとんど無くなり,吃音の出る子も6歳くらいまでに治るが,夜尿症や腹痛,チック,頭痛など持つ子は増減しながらも12歳くらいまで続くことが多い。

・男性の指標となるホルモンのテストステロンは20歳半ばまで急増しその後は漸減,女性のエストロゲンは30歳半ばまで漸増しその後急減,一旦止まるものの更年期後一気にゼロ近くになる。

・18歳までは骨髄でない部分での造血がかなりある。

・骨の強さは45歳から急減。

・生理機能の多くは20~30歳代ピークに下降。

・糖尿病や高血圧などいわゆる成人病は60~75歳がピークであとは減るが,心筋梗塞は70歳以降に,認知症は75歳以降に急増(老人病といえよう)。

・記憶力や免疫力は50歳から下降,運動能力は65歳から急降下。

・運動習慣を見ると,男性が55歳以降急増して行くのに対し,女性は30歳以降一定の割合で増加。

・交通事故死について

歩行者の事故死は,50歳頃から増加,この段階では男性の方が多く,65歳以降急増,この段階で女性の方が多くなって行く。自転車事故死は70歳以降男性が急増するのに対し,女性は急減(乗らなくなるためか)。乗用車での事故死は男女とも運転し始めた20歳前後にピーク(男が女の3倍以上),一旦急減するも,40歳以降漸増(つねに男が女の3倍以上),運転止めるものが多くなる70歳過ぎには男性は急減,女性は漸減。

・自殺について(2003)

男性は全体としても女性の3倍と多く,20歳代から女性の倍になり,50歳代とその前後にピーク, 一旦減るも85歳再び急増。15~19歳には死因の2位,以後1位を占め続け,45~48歳に2位,以後3位,60歳を過ぎてようやく4位以下になる。女性は25歳以降しばらく同じで50歳を過ぎるとその倍近くにまで増えて行き,10~14歳には早くも死因の3位,以後1位となり,35歳過ぎて2位,50歳過ぎには4位に下がる。

・受療については,男女とも50歳頃から外来が急増,75歳頃にピークとなり以後は入院が急増。

ライフステージ参考図

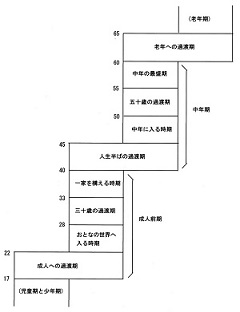

「人生の四季」(ダニエル・J・レビンソン著・講談社)によるモデル

ライフステージの基本形

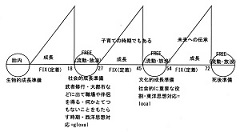

3 世代の重なり

出生地区分図

第1論:年齢段階のとらえ方(ライフステージモデル)

・・・第1話:かつての智慧を見直す

・・・第2話:年齢段階と生き方リズム(平均寿命80歳時代への対応)

・・・第3話:ライフステージモデル(3歳ピッチの年齢段階)

第2論:年齢と活動(登退場パターン)

・・・第1話:登退場年齢パターンと活動パターン

・・・第2話:時代と登退場年齢・活動パターン

・・・第3話:分野型と登退場年齢・活動パターン

第3論:人生として捉える(誕生から登場,退場から死)

・・・第1話:始り方(誕生から登場まで)

・・・第2話:終わり方(退場から死まで)

・・・第3話:参考までに,生地について

自分の生き方を全うするべく,年齢のタイミングを活かしたり,失わないためには,法制度的に齢をとらされるのでなく,自ら主体的に齢を重ねる意味を問うことが必要であり,歴史にリズムがあるように(日本史話三講の二参照),年齢には階梯(ステージ)もあることも知っておきたい。選挙権は18歳に引き下げられたが,成人は20歳のままであるのは,高卒との関係で矛盾が多く,例えば,18歳で,大学か就職のいずれにしても飲酒喫煙環境になり,成人前にそれをすれば,本人も,与えた先輩たちも罪になってしまう無理がまかり通っていると感じさせられる。また,36歳前後が,管理職になるか,平(ひら)で終わるかの境目(課長などになる年齢)というのが共通の認識で,少し前までは55歳定年が一般的であったが,人生80年を大きく超えるようになって,年金の負担軽減のために,できるだけ長く働けるようにしようとする政策がとられ,それを国民が歓迎しているのは,定年退職後の生き方が見えない,近世,さらには戦前までは,出家や隠居など,世代交替を促進して活性を保つ仕組みがあったが,近年,自主的に引退するという文化も全く失われてしまっている。ついでながら,少年法の改正で,犯罪に対する責任を負わせる年齢がどんどん引き下げられているが,責任を負わせるなら権利も与えるべきというまともな観点から,18歳成人制も議論してもらいたいものである。

若者の自殺,犯罪,遅婚,独立しないといったことが多くなっているのは,年齢階梯(ライフステージ)の感覚が無くなってしまったこと,生き方の自由を強調しすぎる一方,自由に生きるための力を養うような教育などをしないできたツケとも言えるだろう。今や若者どころか,相当の高齢者にも若者と同程度の人物が見られる。両親につれられて遊んでいる一人っ子などは,親同志の会話が主になり,小さな子供は一人で大きな大人二人に対抗しなくてはならず,人間関係がうまく育たない,結局いわゆる「いい子」にならざるを得くなり,そのツケが後に現れることになってしまうので,片親ずつがそれぞれ,子供と1対1で真剣に対話するようにすることも必要と思われる。その上,ひとり親が多くなるなか,子どもを乳母車で連れながら,自らはスマホに夢中で,子との会話が無いのを目にしたり,親による子供の虐待の報道が続いているのも悲しいことで,子供を保護すべき立場であるのに逆のことをしている,子供には何の罪もない,子供はそこから逃れることができない,子供には将来の可能性が非常に大きいなどから,何らかの社会的な監視や,一般の殺人などよりも重い刑を採用することなどを求めざるを得なくなってしまうのである。

自分の生き方を考えるために,優れた人物の伝記を読むことが大切なのは言うまでも無いが,いわゆる作家をはじめとする芸術家は,その作品への愛着から,作家自身へのファンとなり,その作家の人生そのものが劇的で,感じるままに行動していることも面白い,とくに束縛されている日本人にとって,その自由さが羨望の対象になることもあって,非常に多くの伝記が発行されている。だからと言って,そのように生きようとする人は少ないだろうし,そういった人が目の前にいれば,社会になじまないといって排除するだろう(夏目漱石がもし現代に現れたとしたら,世に出ないうちに変人として潰されてしまったのではないだろうか)。同じように多い,いわゆる偉人の伝記も,感銘を受けこそすれ,行動に移すのは簡単では無く,もっと違うさまざまな人物の伝記が必要だろう。蛇足ながら,芸術家は,その作品によって記憶されるため,とくに,長生きした人が若死にしたその芸術家よりずっと前に誕生していることがあるなど,年齢を錯覚しやすいところもある(戦後の吉田茂首相は,与謝野晶子と同じ年に生まれている)。歴史に登場する人物の年譜を見れば,その多くは,あることが際立った例でしかなく,天才であるとか、運が良かったと片付けづけず,自分はどのようにしていったら良いか,意識的にめざすことが大切なのだ。

いわゆる平均寿命について,良く「昔の人は皆若死にした」と言われるが,多くの人がその年齢頃に死去したということではなく,また,かっての最高齢者が60どまりで,現代が120と倍増したというわけでもなく,近世以前では,大半は生まれてすぐに,あるいは若いうちに,中世の戦などで早世した人物が多いのを含めて平均した数字でして,昔も僧を中心に長生きの人はいたし,100歳を超えた長寿者もいたのである(81歳で死去した行基より前でも,推古天皇は74歳,山上憶良は73歳で没している)。現在の長寿者が,すごく長寿になったわけではなく,長寿者の比率が非常に増えたため,平均寿命が男性でもほぼ80歳を超えるに至ったのであり,かつての長寿者が自らの同年代の友人らをほとんどを失っていたのに対し,現在の長寿者は自らの友人ら多数も存在しているにもかかわらず不幸に見えるのはなぜなのだろうか。子供や孫との関係が希薄になり,家族のなか,さらには社会のなかで,長老としての役割を失い,老人の数の方が若者より多くなれば敬われなくなるのも当然で,しかもその老人が若者の仕事の機会を奪ってしまっているのだから,何をかいわんやである。いわゆる第三の人生が無い,第三の人生のビジョンが描けていないことが最大の理由といえるだろう。かつての論語や世阿弥の書など,年齢段階ごとの指針となるようなものがあったが,近年は,西欧でホイジンガの「中年の四季」など部分的試みがなされているものの,多くの人たちの指針になるようなものが無く,生き方は各人の自由という建前が,そういった議論すら避けさせていると思わざるを得ない。

かつては,「論語」(男女7歳にして席を同じうせず,不惑の年,知命の年など)や「花伝書」など,何歳までに何をすべきかという指南書は色々あって,島井宗室は「遺訓17ヶ条」で,40歳までは,少しも派手やかなことをしてはならない,50歳までは,一切の宗教に関係してはならない,賭け事は一切禁止で,碁・将棋・謡曲・舞も40歳までは一切ダメだが,50歳を過ぎたら自由にして良いなどと言っているし,黒住宗忠が門人に語った言葉では,35歳に天命を得,44歳頃までは邪念が除けなかったが,その後20年は全く透明になったものの,64歳頃から日常の雑事の影響でもとのようになったということである。葛飾北斎をはじめ,後世に残るような人物ほど,明確なライフステージ・人生にメリハリがあるように見えることも指摘しておきたい。近年でも,ヴァンヂャケット創業を創業して一世を風靡した石津謙介は,「人生は四毛作」を謳い,寿命を百歳として,25年ごとに区切った4つの時期それぞれにふさわしい収穫があると考え,一毛作めは,誕生から25歳までの,人格の基礎を形成する時期,二毛作めは,50歳までの,社会人として働き,自分自身を磨くとともに,社会生活を形成する時期,三毛作めは,75歳までで,それまでの収穫したものを使って,新しい人生を大いに楽しむ時期,そして,75歳以上の,四毛作めは,もうけものの時期なので,思うまま自由に使えば良いと言っている。

これらの多くが10歳区分なのは,十進法による全く人為的なもので,実際の成長では,とくに学校制度との関連で,9歳,細かくは3歳区分の方が適合しているように見える。唐突に思われるかもしれないが,27歳までの生物的生長,54歳社会的成長(結婚や子育ても)。その後の平均寿命に近い81歳までの文化的成長(退職後の第二第三の人生)という27歳区分の三段階のステージで捉えるのがポイントになると考えられる。あくまでも枠組みで,年譜など,戦前までは数え年齢で示され,戦後は満年齢になっているから,それだけでも,最大2年の幅になるように,ある程度前後するのは当然であろう。石津の話で,25歳を27歳,50歳を54歳,75歳を81歳と読み替えると,ほとんど今指摘したことことに対応するのではないだろうか。東京海上保険の中興の祖で,独自の哲学を持った実業家・平生釟三郎が唱えた人生三分論では,第1期は,他力に頼って生きる修業の時代で,第2期の,独立の時代を経て,第3期は,他人に力を貸すべき社会奉仕の時代ということになるが,本講での人生三段階論をそのまま述べてくれているように思われる。ついでに言えば,梅原猛は,35歳まで西欧哲学,以降45歳まで仏教,以降55歳まで神道弥生,以降アイヌ縄文へと精神遍歴をしているし,田村明は,27歳までに3学科を卒業,以降36歳まで日本生命,以降41歳(厄年)まで環境開発センター,以降54歳まで横浜市,以降法大教授と,職業もろとも変遷しているのである。

自らの話を述べれば,54歳で引退した時,周囲からいろいろ言われたが,その直後にある人が「54歳引退論」なる本を出版,同じ考えの人もいるものだと勇気づけられるも,長く続けることにのみ価値を見出し,転換を嫌う日本人一般には通じず,全く売れなかったようだ。要は,54歳というのは,第三の人生を考えた場合の第二の人生との分岐点として最もバランスの良い年齢だということ,36歳からバリバリやっても,中間管理職に上げられて,現場からは離れる上,責任ばかり負わされることになる,昔から,男の大厄は42歳と言われているのも,この頃,離婚・大病・災難・転職など人生で大きなことが起こるからだろう。社会的成長期への準備期間を18~27歳とすれば,45~54歳を第三の人生への準備期間と位置付けることができるのではないだろうか。

人生上の大きな転換点になる思春期の年齢では,悩みや社会的反抗が自然なのであって,それを誤魔化してエスカレータ的に大人にすることで,結果的に変な大人を増加させ社会を退廃させているように見える。少年犯罪の増加も,身体的エネルギーの発散の場がないこと(かつての安保や全共闘なども発散の場であった),何かに挑戦したい欲求を押さえられていることなどから,結局「意」が育たないまま大人になってしまう。家族周期という観点からは,結婚や子育てなどの年齢,3世代家族など,長い間大きな変化は無かったが,ここ数十年の間に,パターンが劇的に変化し多様になっている。社会全体としての世代相互の重なりや,断絶・分配問題,後継者問題(伝統工芸等従来世襲的であったものが変わる)なども同様で,一般に出ているライフサイクル論を見ると,生殖・老化など生物的成長に限られ,それも,誕生から成人するところまではやたらに詳しいが,その後については科学的な説明は無く,社会的成長・文化的成長のあることが,人間を他の生物と分けるとすれば,それぞれの段階での説明も必要になってくるだろう。

年齢段階の大枠が若・中・老の三層構造であることは変わらないが,高齢化とは,多くの人が長生きするようになることで,長寿者がより長寿になような新しい事態ではなく,歴史人物に学ぶことができるものなので,大衆化というのが,より多くの人が貴族に近い暮らしができるようになったことというのに近い話とも言えるだろう。「若」が過去からのインプット,「中」の社会的人生への予習を経て,「中」が現在とのミキシングであるとすれば,「老」は未来へのアウトプットのためのもので,「老」の文化的人生へ転換するための復習(反省・まとめ)も必要ということである。子供のこころと大人の知恵を併せ持つ「老」が理想ということだろう。

高齢化社会,人生80歳時代を迎え,我々はどのように人生設計(デザイン)をしていったら良いのだろうか。まず,その出発点として,デズモンド・モリスの「年齢の本」1983をベースに,近年の生物学や心理学の成果,年齢に関する伝統的慣習,過去の偉人や天才の生涯,さまざまな組織に見られる年齢に関する制度や経験などを踏まえて,年齢ごとに書き込んだ図を作成してみた。⇒PDFファイル「年齢段階MAP」

⇒コラム(その他参考にしたもの)

はじめに

具体的には「三つ子の魂百まで」と言われるような3歳までの乳幼児期,そして知能や体力の発達する小・中学生期,いわゆる青春の時代を経て,結婚や就職など人生のビッグ・イベントの集中する時期になる。そして子供が生まれ,その子がまた同じような人生を歩み始めるが,本人の方は,たとえば男子一般で言えば,企業などにおいて課長職すなわち管理職として認められるのが36才前後に集中,かつては55歳が多かった定年も,高齢化に対応して,それを延長すべきという考え方が主流になってきていまるものの,それでもその後の人生が長いことから,もっと早く別の人生を選択できるようにすべきであるといった考え方も根強く,第三の人生について,まだうまい回答は見いだされていないのが現状だろう。

そこで,エドモンド・モリスの「年齢」やダニエル・J・レビンソンの「人生の四季」,あるいは人名事辞典等による,すぐれた人たちの活動と年齢の関係,さらには世帯や家族に関する調査などを踏まえて,ライフ・サイクルのモデルをつくってみよう。⇒コラム(参考図)

モデルの内容は,まず人生を大きく三季にわけ,データや学校制度などに基づいて,最小単位を3年,その3倍の9年を中単位,さらにその3倍の27年を季の単位とする。

ここで,わが身を振り返ってみると,自分が生まれた時にコンピュータが登場(動物的成長期に対応),27歳から54歳のいわゆる働き盛りには,パソコン登場からウィンドウズの確立(社会的成長期に対応)に至り,それもあって54歳に引退して,データベースづくり始めパソコンを活用した取組みをすることになった。この間,インターネットが急速に進捗(文化的活動期に対応),自らの成果をその上で展開して行くのが今後の課題ということになった。

第一季は,生物的成長期で,乳幼児から小学校低学年にかけての基礎的成長,小学校高学年から中,高校にかけての二次成長(いわゆる性徴期,思春期),そして18~27歳はあらゆる意味で大きな時期で,ここで進学,就職,結婚,出産等人生の大きな選択が集中的になされるが,その後の社会的成長期へと脱皮するためにも重要な時期で,概してこの時期に多くのことに挑戦しておくことがその後の人生にとっても大きな意味を持つ。18~27歳は,地域側から見た場合も,若い人たちが流出したり,結婚や就職などによって外から入ってくるなど変化に富む時期で,人生全体として眺めれば,武者修行期として若い人たちの自由にすべきでもあり,地方から大都市流出することもやむを得ないだろう。しかし,武者修行後,それが地方に還元されるのでなければ,地域としての人材投資という点で意味はなく,むしろ大都市で生まれ育った若い人たちが,この時期に地方や第三世界へ出ていくことが,これから重要になってくるではないだろうか。

⇒コラム((参考)U,J,Iターン)

第二季は社会的成長期で,人生の働きざかりを社会のために役立てるときでもあり,その分,収入を得て,貯えをつくっていくことになる。前半の27~36歳の間は,自らの専門的あるいは得意とする領域を形成していく時期であり,36~45歳の間に,その成果をいかし,本来的な意味で社会に関わって行くことになる。45~54歳は,人生80歳の時代ともなるとその先がまだ永く,それを文化的成長期とすれば,丁度生物的成長から社会的成長への移行期があったように,次の文化的成長への移行期としてとらえることができる。つまり,社会的成長の成果を背景に,再びさまざまな挑戦を行うことが考えられるのである(最近,この段階で,企業をやめる人が多く見られるようになっている)。

このモデルの適用については,三世代を重ねてみるとその意味が明確になります。ある人にとっての社会的成長期は,自分の子供はじめ次の世代の生物的成長期であり,親は文化的成長期ということで,それぞれの移行期も概ね一致し,収入と支出もバランスする。今後わが国全体が人口減少期に入り,人口ピラミッドも,つりがね状から,漏斗状になっていくが,その段階では,第三季が最も多く,第一季が少なくなって,上手く重ねることが必要になってくる。以上のことから,個々の人たちを型にはめるという考え方ではなく,ひとつの軸として,このモデルを活用し,地域デザインをしていくようなことが考えられるだろう。

高卒前をみると,いわゆる6・3・3制など,日本の学校は3歳ピッチに刻まれた段階を採用しているので,3歳刻みの年齢階梯には大きな意味があると考えらる。中高一貫教育の話が出回るようになったのは,いわゆる思春期で,高校受験が,人間の生物的成長と矛盾していることと関係,身体が急速に発達している時に,頭を駆使するわけには行かないのだ。自分の体験でも,幸い中高一貫教育校に入っていたが,中学入学時と高校卒業時には同学年トップクラスだったのに,中学3年から高校1年の頃はかなりひどい成績だった。

現代では空しい話になってしまっているが,結婚・就職・育児に至るまでの0~18歳は,一応生物的成長期といえるだろう。この間,「頭」については,成人後に役割を発揮することができるよう,人類がそれまで学んできた経験など過去の「知」を教育として植えつけて行くことになる。おおむね18~27歳の間で,次の段階(成熟した大人)に進むわけであるが,その間は,いろいろなことに挑戦すべきで,何をしても良い,あるいは若いが故に何をしても認められるべきといえるだろう。この間の経験,たとえば浪人生活や海外生活でも,後の人生に大きな意味を持つことになる。

そして,27歳くらいになると,ようやく定着するのである(自分の経験でも,大卒後は大学院で別の専門に進みましたが,修了後はもとの大学の専門活かす会社に就職,引き続き結婚もし,27歳で独立して事務所を開いた)。今をときめく韓国のサムスン電子では,入社5年目(だいたい27歳)に,これからも共にやっていける社員かどうかを社長自ら判断,つまり27歳までの生き方が評価されるということのようである。27歳以後は,社会的成長期として,会社などの組織(昔なら村落共同体など)でもまれ,36歳頃が岐路になる。その時点で,将来,上に立って行くような人物が明確になり,大半の人間は行く末が見えてしまって,保守的傾向になり始める(人生の一つの折り返し点)。とはいえ,社会的な役割を最大限発揮すべくバリバリ働き,一般的には定年で退職,上に立つ者は,その後も役職や天下りで働き続けることになる。その定年も,かつては55歳だったが,高齢化社会に対応すべく,現在の60歳をさらに延長して65歳さらには70歳にまで引き上げようとしているが,このことが,若い人が社会に入って活躍する場を狭めると同時に,老後のいわゆる第三の人生への取り組みをあいまいにしてしまうことに思いを致すべきだろう。27歳までの生物的成長期が「過去」「知」に対応するように,社会的成長期はまさに「現在」の時間に対応(忙しいというのは,文字通り,心を亡くすこと),刹那的という点で「情」に対応していることになる。

54歳以降を,文化的成長期(江戸時代の隠居が社会的に自由に発言し指導してきたのもその一つ)とみなし,未来に何かを遺して死に至る移行期(72~81歳)に至る。81歳を過ぎる長寿者は,まさに人生のオマケ,最大の幸せを生きるものといえるだろう。

以下,年齢階梯(ライフステージ)について解説する。

Ⅰ-1:幼年期(0~9歳):七五三期,家庭的環境が主となる時期,学習期,神経的成長期(脳の形成>コンピュータとの比喩),「情」の形成(音楽や数学の天才に関わる),原体験期誕生から小学校低学年まで。確かに小学校の高学年になると,すっかりイメージが変わる。とくに女子の成長は著しく,男子が子供扱いされてしまっている例も多いようで,かつて「男女7歳席を同じうせず」といわれたように,この段階までは,男女別なく子供として一括りにできるということだろう。つまり,将来の人物形成にとっての基礎となる期間で,とりわけ優秀とされる子供たちの多くは,入学以前の家庭教育によっていることが大きく,最近の優れたスポーツ選手や芸術家なども,家庭教育によって生まれていることが話題になるが,学校の「頭」の教育の抑圧を受けない分野であることも大きいと思われ,戦前までは,できる子供をわざわざ出家させたり,養子に出すことも一般的だったのである。

⇒コラム(コンピュータとの比喩)

・0~3歳(いわゆる乳児):親(もしくは育て役)の役割大,情緒形成は安定のもと。

・3~6歳(いわゆる幼児):現代では幼稚園・保育園との関係。さまざまなものを吸収する時期。スポーツや音楽はこの時期に始めたものが多い。コンピュータに例えれば,基本ハード(CPU,入出力器など)を構築する時期。リズム感。

・6~9歳(いわゆる児童):小学校低学年。OSに当たるものの脳へのインストール時期(少なくともあることを集中的に繰り返しやることが意味を持つ)。遊びを介して,個人から社会への意識(人間関係)を身につける。

⇒コラム(小学生程度の子育て10原則)

9歳:幼年期と少年期の境となるエポック。小学校低学年と高学年の間には大きな違いがある。

Ⅰ-2:少年期(9~18歳):中等教育期,身体成長期(いわゆる学校教育が「知」の形成主体であるのに対し,スポーツ・芸能などに関わる「意」の形成に対応)。小学校高学年から中学高校まで,年を取って行くに従い,この頃の思い出が最も多くなる時期,基本アプリケーションと辞書のインストール(基礎学習,知っておくべきこと)。現代の学校教育は,親子に迎合するあまり,流行的なものの採用が多くなってしまっているが,過去の人類の蓄積(僧の世界の経典や公家・武家のしきたりなども)を効果的に学べるようにすることも必要だろう。良く個性的教育というが,結果を見れば個性的人材は,あまり出ていないようだ。自由にすれば個性が出るのではなく,逆に個性と思いこんで他を受けつけないようになってしまう。相撲などを見ればわかるように,型があるからこそ個性が強く現れ,その型に当たるものが学校教育であるべきで,型にはめるものではなく,9~18歳を全体としてひとつの教育期間と考えて,教科体制をつくるのが望ましい。無駄な受験競争を避け,部活動などで友人との関係をつくることが人格形成に役立つのである(かつての若者宿もその役割をしていた)。

・9歳~12歳:小学校高学年期。生殖機能の発現,性差明確に(女が男より先を行く),性衝動への対応,耳の成熟のピーク。

・12歳~15歳:中学校期。死亡率低い,運動機能の拡大(この時期に受験勉強するのは無理で中高一貫教育に意義),スポーツ特に競技に集中することが,決断力・判断力・集中力など「意」の形成に役立つ,早い者は性的経験。

・15歳~18歳:高校期。死亡率最小期。社会機能の形成期(昔の若衆宿にあたるもの,同性愛的なものにも意義),成人への門出(部分的に大人の権利と義務),生殖能力成熟し過敏になる。

18歳:少年期と青年期の境となるエポック。現代の人生では極めて大きい年齢。大半の人にとって大学進学か就職,非婚やフリーターなどが多くなっているのを見ると,これ以降の年齢階梯のケジメが無くなってしまっているのが原因と考えられる。

Ⅰ-3:青年期(18~27歳):第一移行期・交流期。恋愛から結婚に至る広義の思春期でもあり,(大学に入って展開,就職して社会的体験,親からの独立,結婚,子供ができるなど)生涯で最もさまざまなことが起きる,本来「人生の華」であったが,現代では,人生で最も暗い時期になってしまっているようだ。さまざまな歴史的人物の年譜を見てみると,この時期に大恋愛や大失恋,悩みやノイローゼ,自殺未遂,放浪,大学でも学士入学などによって,全く別の分野を学び直したり,より幅広く多くの挑戦挫折をした人物ほど後に大人物になっていることが分かる。自己を見いだす時期(自らのルーツ・適性など),適性を伸ばし弱点を減じる時期ともいえるだろう。本来,若者なので大目に見られてしかるべき,あるいは若者を引き立てようとする人物に出会って道が開ける時期でもあったはずであり,自らに適した分野を見つけるには,いろいろやってみるのが一番であるが,現実には周りからの強制どころか,自己規制によって人生の針路を決めてしまっているように見える。個性を求めるという一方で,黒一色のリクルートスタイルを見ると悲しささえ覚えてしまう。実際,幼年期には明るく闊達だった子供が,少年期,青年期を経るに従い,だんだん暗くなり,建前的なことしか言えなくなってしまっているように,次の社会的成長期のために,できるだけ多くの体験を積むべきこの時期が,現代では最も何事も無い時期になってしまっているようにすら見えてしまう。「就職後3年以内で直にやめる」「フリーターになりたがる」人が多くなっているのも当然で,27歳頃に本格的に就職できるような道を開くことが求められる。親子間の相互依存も問題になっているが,戦前は若衆宿や徴兵など,さらに遡れば,元服や武者修業など,親子の相互自立を意識しなくてもできるように組み込まれていたのである。

⇒コラム(青年期への取り組み)

・18歳~21歳:就職,大学,浪人その他の選択・親からの完全な独立(大人)へ・性欲絶頂期・脳の活動ピーク(創造性)

・21歳~24歳:出産死亡率低い,肉体的成熟ピーク,人生で何をすべきか悩む時期

・24歳~27歳:出産死亡率低い,社会的認識高まる,男の結婚年齢,母親になる理想的年齢

27歳:若年層と中年層の境となる大きなエポック。この年齢になると,もう若者とは言っておられず,社会人としてどうかが問われ始める。結婚相手や就職先も決まって,ようやく腰を落ち着けるが,自分の人生にとってどうかは分からない状況で,すぐにサジを投げるのではなく,少なくとも選択したもの(結婚相手や就職先)に賭けて,地道に取組むことが社会的成長につながると思われる。

毎日が(過去も未来もなく)現在で,自分のためと社会的活動が一体になるのが望ましいのは勿論であるが,(第三の人生が望ましいものになることを前提に)収入を確保し,暮らしを確立して,老後に備えることが最大の目的になってしまうのもやむを得えない。自分の子供は若年層(生物的成長期),自分の親は高年層(文化的成長期)というように,いわゆる三世代の中間,自らの親と子が同時に存在することで,人生の核にもなるのである。

Ⅱ-1:盛年期(27~36歳):社会学習期,職能確立期。就職する多くの人たちにとっては,年齢とともに収入もアップし,教えられた仕事ができるようになって行く段階であるが,36歳で確立できるかどうかで,後の針路が決まってしまうところがある。分かったつもりで全力投球するも,大半はいわゆる「平」で終わってしまうが,そうならないため,さらには定年後も射程において,①努力すなわち自己訓練し,②個人の役割(触媒(協同作業がうまくいくため,あるいは,全体の方向をまとめるには,誰かが触媒にならなければならない),触媒によって単なる寄せ集めではなく統合された新たなものが生まれることを意識,さらに,③指導,良き上司や外部の優れた人との出会いを心がけることが必要である。ビートルズを例に出すのも変だが,同じ職種でもナレアイでなく緊張関係にあることが創造につながる一方,新たな創造について「個人の力ではできない」とばかり言っている限り,個人が矮小化され,その力は磨かれない。かつてのような独裁的個人権力(あらゆる分野での)は否定されるべきであるが,成果が出るには,結局は個人の力がきいているということを忘れてはいけない。

・27歳~30歳:活力期

・30歳~33歳:生産的,本気で仕事に取組む,革命家の年

・33歳~36歳:社会的自立,プロの確立(大企業の課長職など)

36歳:盛年期と壮年期の境となるエポック。36歳進路決定説だけでなく,なんらかの業績を出すなど,人生の折り返し点でもあり,モーツァルトやマリリンモンローが死んだ年齢というのも意味がありそうだ。

Ⅱ-2:壮年期(36~45歳):応用期,職務リーダー期,仕事での社会還元期。徹底的に働き収入確保されるが,子供への教育投資など家庭での出費も多い。自らの仕事で最も活動的な時期(ある意味所属先を代表するような責任も)。

・36歳~39歳:女性が性的に活発,大きな変化,発明家の年

・39歳~42歳:立場の変化,不安定化,幻滅と自足(ものの本当の価値が分かり始める)=大厄

・42歳~45歳:自己点検期

45歳:壮年期と熟年期の境となるエポック。達成感を持つ一方,かつての厄年に近く,身体や環境に問題が起こり,人生の再安定化はかる年にもなる。

Ⅱ-3:熟年期(45~54歳):第二移行期(更年期),交流期(人間とは限らず古典等幅広く)。できる限りのまとめ(反省)をし,第三の人生に向けての準備することが必要になる。後輩指導しながらも,熟すことができるかどうかが問われ,そうしないと惰性で定年を迎えることになり,第三の人生の見通しは立たない。欧米のように,労働と余暇を明確に区別する社会では,曲りなりにも,第三の人生は余暇(それに見合った年金等が必要である)として位置づけられるが,そもそも夏期休暇などでも長期に休暇をとることのできない日本人にはあまり適さないだろう。子供が独立し,人生で最も金銭的な余裕のある時期にもなるので,本を沢山読んだり,芸術その他文化的なものを身につけるなど,第三の人生のための自己投資をし,自分を再発見したり,それまでの人生をシャッフルするなどして,次の一歩を踏み出せるようにすることが求められる時期ともいえるだろう。

・45歳~48歳:完熟期,古代戦士引退の年,科学分野業績大,新たな生き方への移行(若返り策)

・48歳~51歳:知的思考判断,人格形成完了,性的能力や感覚器官衰え始める,女性の更年期

・51歳~54歳:男性の更年期

以上のように,社会的成長期の各期それぞれも3年を一単位として意識すれば目安が立つ。その意味するところは,最初の3年はわけもわからず,次の3年は分かった気でも諸問題,最後の3年で確信もって行えるということ,その3年も,最初の1年,次の1年,最後の1年と全く同様のリズムで,常に,短期的,中期的,長期的目標を立てて取り組むことが求められるということなのだ。

54歳:中年層と高年層の境となる大きなエポック。「老い」について考え始める,すなわち老齢の始まりで,自殺も多くなるということからも,この年齢で引退するのがベストと考えられる。

さていよいよ第三の人生に突入(54~81歳)する。本当に分かって活動できるようになり,家族からも独立,それまでの越し方を振り返り,さらには広い目で見渡して,未来への遺産を遺して行くのが,安心して死を迎えることができることにつながるのである。自分の子供も独立し,親の介護などからも解放されるのが一般的と思われるが,そうでない場合は,社会的対応も必要だろう。それまでやろうとしてできなかったことをする,新たな学習や遊び・道楽も徹底すれば,成果があがるし,ボランティアなど,それまで蓄積してきたものを社会的に還元するのも良いだろう。

Ⅲ-1:初老期(54~63歳):指導者期。かつては40歳で初老だった時代もあったが,2010年のNHK放送文化研究所の「初老と思う年齢のアンケート調査」で,最も多かったのは60歳ながら,平均値は57歳ということだったので,この期間を初老期と呼んで差し支えないと思う。「老」がつくのは,それだけ人生経験を積んでいることを示すと同時に,老化の始まりということでもあり,法律上の高齢者は65歳以上なので,その前段階ともいえる。まさにしっかりした老人になるための期間で,社会的成長期の36歳に対応する63歳には,老人として確立することをめざすことになる。社会的成長期の始めの段階で右も左も分からなかったのと同様,この期間にやりたいことに着手したりして,ある程度方向を掴むようにすることが求められる。

・54歳~57歳:

・57歳~60歳:能力落ちる

・60歳~63歳:まとめ役(委員長など),家庭を愛するようになる

63歳:初老期と中老期の境となるエポック。以降は,追って解説予定であるが,第2論以降の歴史人物の例に学んで,自ら考えて欲しいところである。

Ⅲ-2:中老期(63歳~72歳):

・63歳~66歳:

・66歳~69歳:

・69歳~72歳:

72歳:中老期と高老期の境となるエポック。

Ⅲ-3:高老期(72歳~81歳):

・72歳~75歳:

・75歳~78歳:

・78歳~81歳:

81歳:高年層と特老期の境となる特別なエポック。

X:特老期(81歳~):

この章TOPへ

ページTOPへ

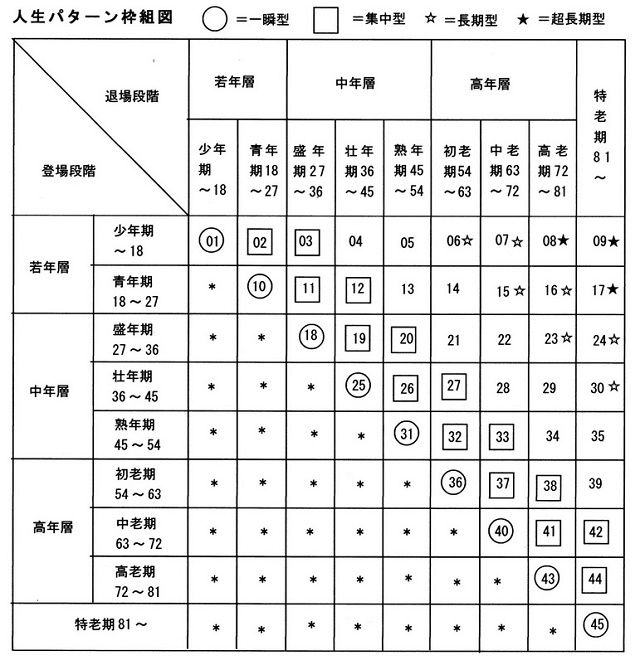

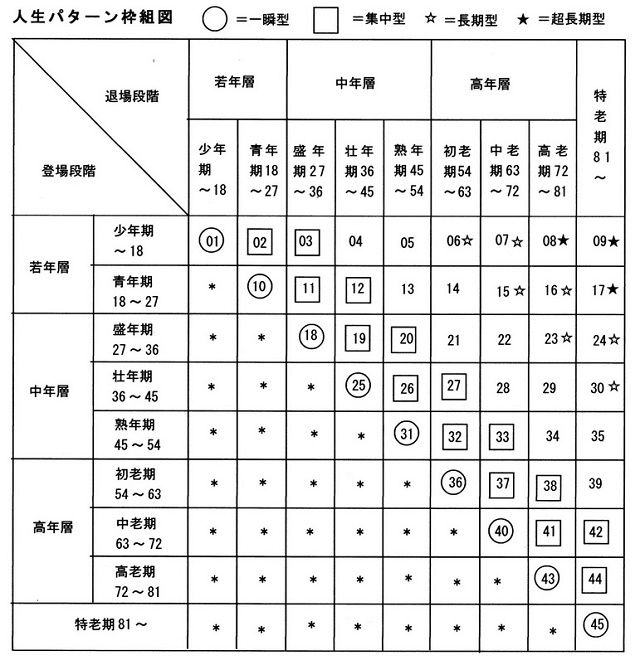

まず基本的な枠組みとして,トップページに示した「年齢適活年譜リスト」により,登場,すなわち,ある分野型において,社会的に確立したり,認知されたりしたと見なされる年齢,退場,すなわちその分野型においては社会から退去,あるいは役割が無くなったと見なされる年齢を確認し,第1論で示した段階に対応して,機械的に,

登場年齢が

若年層の幼年期(0歳~9歳)のものを早期の前半に登場したとして早出(前)

少年期(9歳~18歳)のものを早期の中間に登場したとして早出(中)

青年期(18歳~27歳)のものを早期の後半に登場したとして早出(後)

中年層の盛年期(27歳~36歳)のものを中期の前半に登場したとして中出(前)

壮年期(36歳~45歳)のものを中期の中間に登場したとして中出(中)

熟年期(45歳~54歳)のものを中期の後半に登場したとして中出(後)

高年層の初老期(54歳~63歳)のものを遅期の前半に登場したとして遅出(前)

中老期(63歳~72歳)のものを遅期の中間に登場したとして遅出(中)

高老期(72歳~81歳)のものを遅期の後半に登場したとして遅出(後)

その後の特老期(81歳~)については晩期に登場ということで晩出

退場年齢が

若年層の幼年期(0歳~9歳)のものを早期の前半に退場したとして早退(前)

少年期(9歳~18歳)のものを早期の中間に退場したとして早退(中)

青年期(18歳~27歳)のものを早期の後半に退場したとして早退(後)

中年層の盛年期(27歳~36歳)のものを中期の前半に退場したとして中退(前)

壮年期(36歳~45歳)のものを中期の中間に退場したとして中退(中)

熟年期(45歳~54歳)のものを中期の後半に退場したとして中退(後)

高年層の初老期(54歳~63歳)のものを遅期の前半に退場したとして遅退(前)

中老期(63歳~72歳)のものを遅期の中間に退場したとして遅退(中)

高老期(72歳~81歳)のものを遅期の後半に退場したとして遅退(後)

その後の特老期(81歳~)については晩期に退場ということで晩退

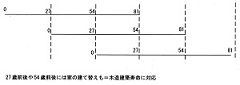

という略語にした上で,実際にはありえない登退場の幼年期を除いて,図のようにマトリックスをつくり,左上から右そして下に機械的に番号を振ると以下のようになる。

図にも示したように,登退場が1期9年に満たないものを(人生)一瞬型,それより長く3期27年に満たないものを集中型,5期45年より長く7期63年に満たないものを長期型,それ以上になるものを超長期型とすれば,その間が従来の一般的な社会的人生ということになる。

登退場年齢パターン:登場年齢と退場年齢の略語を使って,「年齢適活年譜リスト」の登退場年齢パターンのリスト,すなわち,登場の早い順を基準に,退場の早い順を組み合わせた型にして示すと,以下のようになる。それぞれの実人数と,全数3,635人に対する割合をカッコ内に%で示しておく。

とりあえず,3.3%つまり120人より多い型を,多い順に見てみると,以下のようになり,上に示した「登退場年齢パターンの枠組み図」で,登場段階が盛年期,つまり中出(前)で,退場段階が,中老期,初老期のものを頂点に,登場段階は青年期,壮年期に,退場段階が壮年期から高老期までの範囲に広がっていること,さらに,半ば当然のようでもあるが,中出(前)と早出(後)が,つまり,18歳~27歳と27歳~36歳に社会に登場する人物が上位を占めていることから,今まで述べてきたように,36歳までには,社会的地位が確立するのが,最も一般的であることが分かる。登場年齢が遅かった人物の例などについては,第3論のところで,示したいと思う。

登場してから退場するまでの間の活動の在り方も,様々なので,イメージしやすいよう,以下のように,山登りに喩えて,以下のような型に分けて見た。複数の分野型で活動している人物など,それぞれの分野型で異なることはもちろんであるが,メインの分野型を核に,その人物において最も意義があると思われるものに振り分けるようにした。

0:登攀型:一般の人の一般的な活動,すなわち段階的に高く広くなるような場合。名が残るような歴史人物の活動は,何等かの形で,以下に示すような,より際立つものであり,本論では,まさに,登攀型としか言えないようなものに限るようにしたので,数が少なくなっている。

1:尖頭型:短い期間(原則として9年×2=18年以下,つまり,1世代より短いもので,21年まで入れていることもある)に活動のほとんどが限られる場合。

2:初山型:最初に際立った活動をし,それがもとになって長く活動しているような場合。そこだけ取り上げれば尖頭型になってしまう。

3:終山型:ある方向の活動を続け,最後に大きな活動(成果)となるような場合。前者と同様, そこだけ取り上げれば尖頭型になってしまう。

以上の3型は,短い期間における活動が歴史的に意味を持つことになる人物で,現代の一般的な人生としては少ないだろう。

4:台地型:前項の尖頭型より長い期間で同じような活動をし,次項,次々項ほどでない場合。8

5:高原型:同じような活動を高いレベルで続けている場合。

6:山脈型:同じ分野型を超えるものも含め,社会的に常に大きなことをし続けている場合。単に高いレベル以上に,多方面に影響を及ぼしているような場合。

以上の3型が,現代の一般的な人生と同じように,途中で,大きな出来事などが無く活動し続けているものであろう。

7:前山後山型:何等かの理由で,前半後半の二つの活動に分けて見られる場合で,大事件や個人的事情などによって,同じような活動で出直す場合と,異なる活動に転換する場合がある。

8:初山終山型:前項と同じようなもので,長寿を保つことによって,病気や政変,戦争,極端な場合入獄など,かなり長い間活動できない期間を経て,最後の活動をする場合。

9:向山型:何等かの理由で,いわゆる後半生のようなもの(おおむね45歳過ぎ)が,新規の活動として生じる場合で,組織での出世のように,継続している活動によって登場するものは含まないのは当然である。

以上の3型については,人生という大きな枠でみても意義ある場合が多いと考えられ,第三講で,大きく取り上げることになろう。

X:その他型:何度も阻害されながら立ち直って活動するような場合(七転び八起)や,一瞬で終わるような活動,あるいは,分野型に挙げられるような活動でないなど,以上のいずれにも含まれない,含むことが困難なさまざまな場合。

それぞれの型ごとに,人数と全数に占める割合を%で示すと,0:登攀型が155人(4.26%),1:尖頭型が866人(23.82%),2:初山型が123人(3.38%),3:終山型が73人(2.01%),4:台地型が490人(13.48%),5:高原型が505人(13.89%),6:山脈型が171人(4.70%),7:前山後山型が736人(20.25%),8:初山終山型が75人(2.06%),9:向山型が216人(5.94%),そして,X:その他型が225人(6.19%)となっており,当然のことながら,2:初山型,3:終山型,8:初山終山型は,0:登攀型よりも少なく,特殊な例とみなされ,X:その他型については,その大半が分野型に対応しない人物であるので,以下の分析においては,意味のありそうな人物について特記するに止めることになろう。さらに,1:尖頭型が最も多く,7:前山後山型がそれに次いで多いことに着目しておいてほしい。

それでは,登退場年齢パターンの型について,時代によって,どんな違いがあるか,分析用に作成した表を見てみよう。細かい時代区分のところは,長く活動する人物は,複数の時代にまたがって拾われるため,古代,中世,近世,近代それぞれの計,全体の計は,いわゆる延べ人数になっており,分析も,大雑把なものになってしまうことを了解して貰いたいが,全体計の比率との比較なので,傾向としては問題ないと思われる。念のため,最後のところに,実数を示したおいた。⇒PDFファイル「時代別登退場年齢パターン数」

全体比,すなわち,第1話で示したような各型ごとの比率と,それぞれの時代での比率との違い,というより,その時代がかなり多くなるような型を見てみると,古代においては,03:早出(中)中退(前)型,04:早出(中)中退(中)型,09:早出(中)晩退型,26:中出(中)中退(後),27:中出(中)遅退(前)型,32:中出(後)遅退(前)型,33:中出(後)遅退(中)型,34:中出(後)遅退(後)型,中世においては,04:早出(中)中退(中)型,05:早出(中)中退(後)型,07:早出(中)遅退(中)型,20:中出(前)中退(後)型,27:中出(中)遅退(前)型,35:中出(後)晩退型,36:遅出(前)遅退(前)型となっていて,いずれも,登場が中出(中)型以降,退場が遅退型,晩退型が多いことに驚くが,歴史に名が残る確率が高くなることを思えば,当然とも言えるだろう。とくに目立つ,古代の09:早出(中)晩退型の人物は,上東門院(彰子)と藤原寛子,中世の36:遅出(前)遅退(前)型の人物は,平経盛,顕真,心敬,尚円である。

近世では,05:早出(中)中退(後)型,06:早出(中)遅退(前)型,07:早出(中)遅退(中)型がかなり多いという点では,中世につながっているが,13:早出(後)中退(後)型,14:早出(後)遅退(前)型,21:中出(前)遅退(前)型,22:中出(前)遅退(中)型,28:中出(中)遅退(中)型,29:中出(中)遅退(後)型,34:中出(後)遅退(後)型がやや多くなっていて,近代よりも,一般的な社会人生に集中しているようで,それだけ,安定的というか,同じような人生を送る人物が多かった時代であったことを示すのだろう。近代については,全体に占める数が多く,全体の値との違いはあまり無いが,早出(中),つまり18歳までに,社会に登場する人物が,かなり少ないこと,それも,後半になるに従ってそうなることは,若者の挑戦が少ない,あるいは,それを認めない社会になっていることを示していると思われる一方,高齢化を反映して,15:早出(後)遅退(中)型,16:早出(後)遅退(後)型,17:早出(後)晩退型,22:中出(前)遅退(中)型,23:中出(前)遅退(後)型,24:中出(前)晩退型と,齢をとるまで,より長く活動する人物が多くなっていることから,全体として,より遅く登場し,より遅く退場するようになったということでもあろう。

そこで,活動パターンについても,時代別にどんな違いがあるかを見てみると(⇒時代別活動パターン数),古代では,登場する人物が,政治分野の国家支配型と官僚分野の人物,さらに,国家支配型に関わる女性が多いことを反映して,0:登攀型,1:尖頭型,X:その他型の比率が際立って多くなっているのは当然であろう。中世においても,武将の世界をそのまま反映して,1:尖頭型とX:その他型が多くなっているが,近世になると,4:台地型,5:山脈型が多くなるのは,安定的な社会であることと同時に,集中的に何かを成し遂げようとする人物の多かったことを示していて,学ぶべき人物は多いのである。近代では,前述のように,全体の比率と変わらず,その多くは,どの時代においても,極端な違いは少ないわけであるが,そのなかで,7:前山後山型だけは,近代に際立って多くなっており,それが全体にも反映しているのは,明治維新,敗戦という極端な時代の節目はもちろん,いくつもの節目があったことによるのである。

自らの人生を考える上で,分野型それぞれについて,いつ頃社会に登場し,いつ頃退場するかをイメージできるよう,分野型と,登退場年齢パターンの関係を見てみたいが,前者が80,後者が45区分で,クロスすれば3600,均等に分散したら,1マスに1というほどで,特異な例の影響など,ほとんど意味のないものになってしまうことから,とりあえず,分野の枠とのクロスにし,さらに,どの分野において,登退場年齢パターンのどの型が多いか,直接的に把握できるよう,%比率で示した表を作成,それに基づいて,分析して見る。⇒PDFファイル「分野別登退場パターン比率」

全体数で10人に満たない,00:早出(前)型すべて,01:早出(中)早退(中)型と,40:遅出(中)遅退(中)型以降の型は別にして,まず,0:皇室分野では,際立って多い04:早出(中)中退(中)型をはじめ,早出(中)が4分の3を占めるほど,早く登場する人物が多いことは,天皇が自ら支配するのでなく,国家支配型に戴かれた存在であること,同時に,天皇に入内する皇后型の人物も幼くして登場することになるのを示していることはもちろんである。

政治分野においては,際立つ25:中出(中)中退(中)型に,26:中出(中)中退(後)型,27:中出(中)遅退(前)型と,同じく,際立つ31:中出(後)中退(後)型に,32:中出(後)遅退(前)型,33:中出(後)遅退(中)型と,さらに,38:遅出(前)遅退(後)型が目に付くが,登場するまでには,それだけの経験や抗争があり,内外の抗争などによって,活動する期間も,短いものとなってしまうことを示しており,とすれば,これらの型に続く,より長い期間活動するような人物は,それだけの能力や時代の運などがあったと言えるだろう。1人しかいない41:遅出(中)遅退(後)型の吉田茂は,これらのことを象徴するようなのかもしれない。早出(中)の各型と10:早出(後)早退(後)型が多いのは,中世の武将らで政治分野の方に入れられる人物と,いわゆる維新の志士らを反映している。

軍事分野をみると,中世の武将らは,その多くが,上述の政治分野に入れられてしまうため,早出(中)の各型は多くないが,サブ型で,同様の比率表を作成すれば,当然多くなるだろう。また,18:中出(前)中退(前)型,32:中出(後)遅退(前)型,36:遅出(前)遅退(前)型,37:遅出(前)遅退(中)型と,飛び飛びに多い型がでてくるのは,戦国時代を別にすれば,毎年,戦があるわけでなく,おそらく,ある戦にタイミングのあった人物の多いことを示していると考えられる。ちなみに,1人しかいない42:遅出(中)晩退型の人物は,高齢になって戦に奮闘し,90過ぎまで矍鑠としていたとされる島津家5代貞久であり,36:遅出(前)遅退(前)型,37:遅出(前)遅退(中)型の大半は,近代の軍人で,太平洋戦争の起きた年などと関係している。

官僚分野では,36:遅退(前)型を筆頭に,中出(中)各型,中出(後)各型,遅退(前)各型と,遅い登場に偏って多いのは,出世と関わっていることは言うまでもない。

社会分野に移ると,様相は全く異なって,際立って多い型は無いが,02:早出(中)早退(後)型,16:早出(後)遅退(後)型,17:早出(後)晩退型,18:中出(前)中退(前)型,21:中出(前)遅退(前)型,23:中出(前)遅退(後)型,24:中出(前)晩退型,28:中出(中)遅退(中)型,29:中出(中)遅退(後)型,29:中出(中)遅退(後)型,34:中出(後)遅退(後)型,35:中出(後)晩退型,38:遅出(前)遅退(後)型,39:遅出(前)晩退型と,とりあえず,多めのものを並べて見れば歴然とするように,登場段階は様々でも,退場段階のほとんどが,遅退(後),晩退型と遅く,何等かのきっかけで始めたことを,高齢になるまで全うしようとする人物の多いことが分かる。ちなみに,1人かいない,42:遅出(中)晩退型の人物は,サイパンで働くうち敗戦,土地は接収,本土復帰も事態悪化で,デモ先頭に立った沖縄の"反戦ばあちゃん"松田カメである。

宗教分野になると,また一変,30:中出(中)晩退型,34:中出(後)遅退(後)型,38:遅出(前)遅退(後)型と,修行の結果登場することを示すように遅く,数が少なく排除した40:遅出(中)遅退(中)型以降に,他の分野と異なり,4人もいるのである。41:遅出(中)遅退(後)型は,最澄から尾張大僧都と呼ばれ,平安遷都に際し,地相を検した後,入滅した興福寺の学僧賢璟,42:遅出(中)晩退型には,70過ぎて家康に招かれ,100を超える長命で,江戸幕府創始期に幕府の宗教行政の中心になった天海と,維新に際し,出直しを図り,古儀を尊重して復興整備に努め,国家神道の確立に貢献した御巫清直,そして,44:遅出(後)晩退型に,80過ぎに,度会神道を大成し,北畠親房に影響与え,諸国勤王家の覚醒につながる度会家行というような人物を知ると,宗教の底力を感じざるを得ないだろう。

現代において,目にすることが多い学問分野は,22:中出(前)遅退(中)型,23:中出(前)遅退(後)型,27:中出(中)遅退(前)型,28:中出(中)遅退(中)型,30:中出(中)晩退型,34:中出(後)遅退(後)型,35:中出(後)晩退型,37:遅出(前)遅退(中)型というように,研究を続けて業績を挙げると引退するといった,多分皆が思うような型になる。若くして登場し,継続的に成果を挙げて行く人物もかなりいるのももちろんである。

いわゆる芸術的活動の多い,著述分野に入って,まず,10:早出(後)早退(後)型,11:早出(後)中退(前)型を頂点に,早出(後)の各型が多いという,これまでとは全く異なる傾向,つまり,若くして登場し,すぐに退場してしまうか,どれだけ続けられるかという,この分野で最も多い小説型に典型的な,才能と人気によって成り立つものの多い特徴が鮮明に現れる。その他,20:中出(前)中退(後)型から24:中出(前)晩退型,29:中出(中)遅退(後)型に30:中出(中)晩退型,28:中出(中)遅退(中)型に29:中出(中)遅退(後)型,36:遅出(前)遅退(前)型など,この分野に含まれる様々な型を反映して,様々な型が多くなっているが,早出(後)と中出(前に登場する人物には,活動が長続きするものも多いのに対して,その他は,短いものが多いこと,最初に除外した0:早出(前)型すべて,01:早出(中)早退(中)型と,40:遅出(中)遅退(中)型以降の型には,一人もいないことも,他の芸術的分野の造形分野や芸能分野との比較で面白い。

造形分野に移ると,06:早出(中)遅退(前)型と09:早出(中)晩退型,24:中出(前)晩退型が際立って多く,15:早出(後)遅退(中)型,16:早出(後)遅退(後)型,17:早出(後)晩退型も多いことから,若くして登場し,長く活動し続けて高齢に至る分野であることが明解であり,理由として,絵画,彫刻など,手を動かし続けること,言葉でない,つまり右脳の活動が中心であることなど,全く異質な分野であることを示しており,また,カタチにするという点で,デザインと直結する分野であること,つまり,長い人生を活発に生きて行く上で参考になることが多いといえよう。若く登場し,遅く退場した人物で有名な人物を挙げておくと,画家の前田青邨,岡本太郎らがいるが,極めつけは彫刻で,それぞれ,30歳前後に登場した,「長崎平和祈念像」で有名な北村西望は103歳で,平櫛田中は107歳で没するまで現役であった。なお,42:遅出(中)晩退型の人物は,作庭家の善阿弥,44:遅出(後)晩退型の人物は,画家の熊谷守一で,いずれも,当然のことながら,若い時から取り組んでいたが,社会的に認知されるようになったのが,高齢になってからということで,それぞれの人生全体の活動で見れば,最後に開花した,終山型ということになろう。

さらに,芸能分野に移ると,早出(中)の全ての型が多い,つまり,最も早くに登場する人物の多いことは,一般に感じられる通りであり,また,活動が短命に終わる人物から,極めて長く続ける人物まで,色々あることもまたそうであろう。その他も,多いのは,14:早出(後)遅退(前)型,15:早出(後)遅退(中)型,16:早出(後)遅退(後)型くらいで,その延長の範囲になる。若くして登場し,すぐに消えてしまった02:早出(中)早退(後)型の人物としては,尾崎豊が,もっとも遅くまで活動した09:早出(中)晩退型の人物としては,田谷力三が挙げられる。なお,もっとも幼くして登場した早出(前)の人物は,明治初期に,幼くして清元の真打になり,浮世節に転じて三遊派大看板,関東大震災の頃まで,長く盛名を保った立花家橘之助(女性)である。

ここまでは,それぞれ分野全体として,一定のまとまりがあるが,次にとり挙げる実践分野は,そこに含まれる型が全くものになっていることを反映してか,分野全体としてはほとんど特徴が無い。強いて挙げると,39:遅出(前)晩退型が際立って多いのは,本業超越型の人物は,かなり必然的に,遅く登場するからで,中出(中)の各型が多めなのは,その他の型にも,それなりのスキルが必要なものが多いことを反映している。なお,41:遅出(中)遅退(後)型の人物は,戦前は,満州重工業開発総裁であるも,歴史に残るような存在ではなかったが,<敗戦>後,"LT貿易"で日中国交改善に貢献した高碕達之助である。

次の実業分野になると,さらにバラツキは少なくなり,それだけ,様々な活動があるということになる。さらに,競技分野については,人数自体が少ないので評価しにくく,スポーツ型が,若くして登場する人物の多いことを反映していることを指摘するに止める。最後の,特異分野については,評価することそのものに意味が無い。

自らの人生を考える上で,活動の仕方が自分にあっていそうな分野型を見出すため,分野型ごとの活動パターンの違いもみておこう。⇒PDFファイル「活動パターン別分野型サブ型表」 まず,0:登攀型については,定義のところで述べた,この型でしかとり挙げられないものという理由そのままに,ほとんど,官僚分野と実業分野に限られる。

次の,全体としても数の多い1:尖頭型のなかでも,政治分野,軍事分野,官僚分野のいわゆる統治に関わる活動は,全体的に多く,その他は,社会分野の4:解放型,宗教分野の2:活動僧型,著述分野の2:小説型,造形分野の4:商品型,当たり前であるが,芸能分野の6:芸人アイドル型,実践分野の3:コンサル仕掛型と5:ジャーナリスト型などが,多くなっている。とにかく早くに登場し,その成果で,後の人生を考えたいような人に参考になりそうな2:初山型では,社会分野の1:医療型,学問分野の1:数理天文型が際立つが,いずれも高いレベルの才能が必要であり,芸能分野全体は多いものの,やはり,特別な才能とともに,人との出会いや時の運が多いので,簡単には勧められない。それよりも,地道に何かに取組んでいけば最後に山がくるという3:終山型を勧めたいところではあるが,そもそも例が少なく,唯一際立つのが,宗教分野の3:神道周辺型ということでは,話にならないだろう。

以下,統治に関わる活動や宗教分野,特異分野など一般的でないもの,数の少ない競技分野は外して,継続的に活動し,できればより高いレベルにするという点で,まず,4:台地型は,社会分野の2:福祉型,3:教育型,当然のことながら,学問分野全般,著述分野の1:詩歌型と4:随筆鑑賞型,造形分野の2:立体型,1:平面型,芸能分野の4:舞踊型,3:口演型などが挙げられ,一歩高い5:高原型になると,社会分野全般,学問分野全般,著述分野の3:脚本型と6:哲学思想型,造形分野の3:空間型と5:ストーリー型,実践分野の2:伝承技能型とコンサル仕掛型などになり,さらに高い6:山脈型になると,学問分野の2:自然科学型,造形分野の4:商品型,実践分野の1:発明技術型,実業分野の6:メディア娯楽型などに限られる。もともと数が少ないため,1人しかいない,実業分野の3:農水食品型が際立った値になってしまっているが,念のため,その人物を示せば,かの有名な御木本幸吉である。

以上とは全く別の切り口で見たもので,かつ数の多いものとして,7:前山後山型と9:向山型があり,第三講で人物の例を多数挙げることになると思うが,とりあえず分野型の傾向をみておくと,7:前山後山型については,社会分野の4:解放型,3:教育型,6:文化型,著述分野の5:批評解説型,造形分野の4:商品型,5:ストーリー型,6:シーン型,芸能分野全般,実践分野の1:発明技術型,4:本業超越型,5:ジャーナリスト型,実業分野の2:国土開発型,3:農水食品型などが多くなっているが,敗戦その他の時代の激変でそうなっているもの,活動の仕方を自ら変えているもの,その両者を併せ持った場合などによっている。9:向山型では,いろいろと活動するうちに,ある対象に出会って,一気に取組み始めるような社会分野の2:福祉型,年齢とともに,社会を見る目が豊かになり,文も達者になることで登場する著述分野の4:随筆鑑賞型,本業を務めるうち,業界全体,さらには社会全体から期待されて始まる実践分野の本業超越型の3つが際立つものになっている。

最後にややつけたしではあるが,各分野型ごとに,どの年齢段階に活動が盛んであるかを見ておくと,まず,0:皇族分野では,1:天皇型は壮年期がピークで,その前後あわせた3期,2:皇后型は,天皇より1期前の盛年期がピークながら,青年期から初老期まで後が長い5期,3:皇族型は,さらに前の青年期がピークで,その後壮年期まで3期になっている。

1-1:政治分野では,1:国家支配型は。熟年期がピークで,その前後あわせた3期(天皇型より1期遅い),2:地域支配型は,壮年期がピークで,その前後あわせた3期(天皇型に同じ)。3:権力補佐型は,熟年期がピークで,その前後あわせた3期(国家支配型に同じ),4:党派活動型は,近代に登場したのを反映して,壮年期から熟年期をピークに前後合わせた4期。5:時代変革型は,維新の志士として,壮年期1期だけに集中,6:政治思想型は,壮年期がピークで,その前の盛年期から後は中老期まで後の長い5期ということになる。1-2:軍事分野では,1:統率型,2:補佐型が,壮年期がピークで,その前後あわせた3期(地域支配型に同じ),3:戦闘警固型は,意外にも熟年期1期に集中しているが,老練武士の活躍が歴史に残るためだろうか。近代に登場した4:参謀工作型は,官僚分野に似て,熟年期と初老期に特化,5:装備技術型は,熟年期がピークで,盛年期から初老期と若い方が長い4期,6:軍政思想型は,壮年期と熟年期に特化している。1-3:官僚分野では,1:総務秘書型は,熟年期がピークで,その前後合わせた3期と,国家支配型に類似,2:財務再建型は,一層熟年期にピークが集中,3:外務通訳型は,壮年期がピークで,初老期まで後に寄った3期,いきなり大きな役割を担って,そのまま続くことが多いことによるのだろう。4:法務学識型も総務秘書型に近いが,熟年期と初老期により集中,5:内務民政型,6:殖産技術型も総務秘書型に近く,官僚分野全体が同じ傾向を持っているといえる。

2-1:社会分野に移ると,1:「医療型は,熟年期がピークで,その前後あわせた3期,2:福祉型は,熟年期と初老期がピークで,その前後あわせた4期,3:教育型は,壮年期・熟年期・初老期と高原状にピーク持ち,その前後あわせた5期,4:解放型も,壮年期がピークで,盛年期から初老期まで4期と長い活動になっており,さらに,経験がものをいう6:殖産型も,熟年期がピークで,壮年期から中老期まで後の4期と長く,6:文化型は熟年期がピークで,前後2期ずつを合わせた5期とバランス良く長いのは,時間かけることに意義があるようだ。2-2:宗教分野では,1:教導僧型のピークが熟年期・初老期と遅いのは当然であるが,前後合わせた4期と安定,2:活動僧型は,壮年期から初老期まで台地状の3期,3:神道周辺型は教導僧に類似,4:新興宗教型は熟年期と初老期に集中,5:キリスト教型は壮年期を高いピークに,盛年期から初老期まで後が長い4期,6:その他型は,高齢での活動比率が高くなっている。2-3:学問分野では,1:数理天文型が,壮年期をピークに,盛年期から初老期まで後が長い4期,2:自然科学型が,壮年期から初老期まで高原状に続き,前後合わせた5期と息も長いのは観察したり分析したりする時間が必要なためだろうか。同様に,調査時間の必要な3:人文科学型も自然科学型に類似し,4:社会科学型は,熟年期がピークで,その前後合わせて3期と学問のなかでは短いのは,ブレーンなどに転じることが多いことによるようだ。5:文学言語型は人文科学型に類似,そもそも時間をかけることが必要な6:蒐集編纂型は,壮年期から中老期まで4期にわたって高原状に,密度高く息も長いものになっている。

3-1:著述分野に移ると,1:詩歌型は,壮年期・熟年期とその前後合わせた台地状の4期(文人の伝統),2:小説型は,壮年期がピークであるが,それも低く詩歌型に近い4期,3:脚本型は,壮年期から初老期まで高原状に高く,前後合わせた5期と息も長くなっている。4:随筆鑑賞型は,初老期がピークと遅く,それまでの2期合わせた前の長い3期になっているが,他分野型が本業だったり,味わいが出てきて評価されるものだからだろう。4:批評解説型は,熟年期がピークで,その前後2期ずつ合わせた5期と,バランス良く息も長いが,6:哲学思想型になると,熟年期がピークで,その前後合わせた3期と短くなるのは,先鋭さが問われるからだろう。3-2:造形分野では,1:平面型が,壮年期・熟年期とその前後合わせた低い丘状の4期で,詩歌型に類似(文人の伝統),2:立体型」は,壮年期・熟年期がピークで,盛年期から高老期まで後の長い6期と,最も太く長い人生になっている。3:空間型が,熟年期がピークで,その前後2期ずつ合わせた5期になるのは,経験が必要で時間のかかる仕事ということだろう。4:商品型は,盛年期から初老期まで高原状の4期,5:ストーリー型(漫画)は,壮年期がピークで,盛年期から初老期まで後の長い4期,6:シーン型(映画)も,盛年期から熟年期まで高原状に高く,後の初老期加えた4期と,分野全体に長い人生である。3-3:芸能分野では,1:楽曲型は,盛年期・壮年期と早めにピークがあり,後初老期までの4期と続き,2:歌謡型も,盛年期・壮年期と早いピークは同じあるが,熟年期までと終りも早くなっている。3:口演型は,壮年期・熟年期とその前後合わせた4期,4:舞踊型は,壮年期・熟年期がピークで,盛年期から初老期まで後が長く長寿も多く,5:演劇型も,盛年期から熟年期までの長いピークで,その前後合わせた5期と太く長い人生であるが,6:芸人アイドル型は,当然のごとく,壮年期がピークで,その前後合わせた3期と短く燃え尽きる人生である。

4-1:実践分野に移ると,挑戦し続ける1:発明技術型は,壮年期・熟年期がピークで,盛年期から中老期まで後の長い5期であるが,2:伝承技能型は,壮年期・熟年期とその前後合わせた4期になる。求められた時のみ活動する3:コンサル仕掛型は,壮年期がピークで,その前後合わせた3期なのに対し,すでに社会的評価を受けていることを示す4:本業超越型は,当然ながら中老期がピークと遅く,壮年期から高年期まで5期,さらに長寿も多くなる。5:ジャーナリスト型は,壮年期がピークで,盛年期から初老期までと後が長い4期,6:奔放夢想型も,壮年期・熟年期とその前後合わせた4期と似たものになっている。4-2:実業分野では,1:豪商財閥型が,熟年期がピークで,その前後合わせた3期と太く短い人生,2:国土開発型が,初老期がピークで,その前後2期ずつ合わせた5期と大器晩成型の人生,3:農水食品型が,壮年期・熟年期がピークで,盛年期から中老期までと後の長い5期,さらに長寿も多く,相手が自然で豊かな人生というように,それぞれ特徴を良く示している。4:製品生産型は,熟年期・初老期がピークで,その前後合わせた4期と,大企業出世で遅めであり,客相手の5:販売サービス型は,壮年期から初老期まで高原状に高く,前後合わせた5期と息も長い人生,客を喜ばせる6:メディア娯楽型も,販売サービス型に近い人生になっている。4-3:競技分野では,1:棋士型が,壮年期・熟年期がピークで,前1期合わせた3期と,登場早く終りも早い。2:武道型は,盛年期・壮年期とピークは早いが,後は初老期までの4期続き,芸能分野の楽曲型に類似,3:スポーツ型は,盛年期のピークに限られ,早く短い人生であるが,半ばボランティア的に取り組む5:競技振興型に転じると,本業超越型と類似して,初老期まで5期と長い人生,若い時にスポーツ型であったものも多く,壮年期にもピークがあり,その前後合わせて5期と長いものになる。4:探検紀行型は,盛年期がピークで壮年期を加えるだけの最も太く短い人生で,6:茶道鑑識型は,壮年期・熟年期とその前後合わせた4期になっている。

最後に,X:特異分野にも触れておくと,1:陰の女性型は,盛年期がピークで壮年期・熟年期加えた3期の若く短い山,3:脱社会型は,熟年期・初老期がピークで,その前後合わせた4期,4:反社会型は,当然ながら盛年期がピークだけのトンガリ型である。2:記録伝承型,5:在外活動型,6:準日本人型」はあまり意味が無いので省略する。

この章TOPへ

ページTOPへ

「人生パターン」というのは,現代では,誕生から結婚,就職,さらには子育てから老後など,家族を前提にするような,いわゆるライフサイクルがほとんど意味を持たなくなってしまっていることから,個々人が社会で生きて行くため,何らかの分野で活動することを手掛かりに,その契機から社会への登場に至り,多くは活動のピークを迎え,やがて死を迎えるまでもなく,退場して行くのをパターン化して,人生設計に役立てようとするものである。

その上で,ポイントとなるのは,

1.幼年期~少年期:どういう時代に生まれ育ったか?

2.(何らかのかたちで)社会に登場したのはどんな時代で人生のどの段階か?

3.地位を確立(到達)したのはどんな時代で人生のどの段階か?

4.(何らかのかたちで)ピークになった(大ヒット・大事業)のはどんな時代で(革命・戦乱)ど

の段階か?

5.挫折したり転機を迎えたのはどんな時代で人生のどの段階か?

6.(何らかのかたちで)再登場した場合はどんな時代で人生のどの段階か?

7.没したのは人生のどの段階でどんな死に方だったか?

というようなことと思われる。

そこで,

1:活動において社会的に登場・退場する年齢段階を基本にする

2:登場段階,退場段階の要因を類型化してみる

3:生地についても古代から現代まで共通に把握できるよう類型化

4:社会的活動に登場するにあたってのハンディも確認しておく

5:さらに死去年齢とその要因についても判明しうる限り拾う

6:以上を踏まえ,各人物についての人生パターンを一行コメントにする

7:さらに深くイメージできるよう社会的活動を山登りに譬えてみる

ことを考える。

このうち,社会に登場し,社会から退場するまでについては,第2論で述べて来たとおりであり,第3論では,その他のことについて,できる限り考え,それぞれの人生が,どのように完結していくかを考えてみたい。

社会に登場するには,以下の要因のうちいくつかが重なって道が開けると考えられる。

1:生育:前提になってしまうことの多いいわゆる生まれ育ち,養子のように生みの親より育ちの親の場合も多い

2:素質:そもそも素質があれば当然登場しやすい(神童など頭のもの,芸術に関わる感受性,武道など運動神経)

3:意志:いわゆる大志を抱くことはもちろん,素質があろうとなかろうと努力することで登場可能性が高まる

4:人脈:そして優れた指導者や,引き揚げてくれる人,あるいは切磋琢磨する仲間その他によって一層高まる

以上は自らに属する要因であるが,以下,自らではどうしようもない要因として,

5:組織:以上を超える別の形として,朝廷から近代政府に至る国家レベルのものや出先も含めた地方組織,会社その他いわゆる民間のもの,仏教宗派や相撲界など特定の範囲になっているものなど,そのなかで段階が上がっていく(人脈型のように特定の人間というより,多くの人間がおり,幼年から属してしまうことによって決定的な要因になってしまうことも多い・また近代以前は前項の)

6:時運:さらに以上を超えて,いわゆる時の運不運(時代の風潮や決定的な事件など,マイナスの事件もプラスに)

そこで,トップページに添付した「年齢適活年譜リスト」の「登場への道」の項には,一枚年譜を見ながら,これらのうち,登場に関与した度合いが高そうなものを拾い,それぞれ簡単な理由を示しておいた。分析するのは困難と思われるので,それぞれに,あたってみて貰いたい。

以上のほか,日本では,世界のなかでも,男尊女卑の傾向が強い故,女性であることがマイナス要因になってしまうこと,部落差別など生まれた時からのハンディのほか,社会活動を始める少年期以前に,失明したり身障になったりするのも,社会的な活動をするにあたってのハンディキャップになってしまっていることを忘れることはできない。それらを克服したような人物については,第三講で取り上げるつもりであるが,戦後になって,事実としては,相変らず問題になっているものの,公式には,部落差別をしてはいけなくなったのをはじめ,近年の世界的流れの上で,女性差別,障害者差別はもちろん,あらゆる差別を否定しようとする風潮が高まってきていることに期待するしかないだろう。

前項で述べたような登場への道を経て,社会への登場が,明確になる直接的な契機にも,さまざまな理由があるが,多くの人が感じているであろうものに,思いつくままに,名前をつけて列挙してみると,以下のようになる。官僚,軍人あるいは僧侶など,早くに組織に入って,出世や修行するうち登場するものは,組織は前項の要因に入り,登場契機としては,ここに挙げたものになる。もう一つ,外国などへ行って知識を得たり,評価されたりすることによる場合も,外国そのものは前項の要因として捉え,契機は,あくまでも以下のいずれか。

それぞれの型の人数の多い順に,総数3,635人に対する比率と合わせて示すと,2:業績評価型733人(20.1%),6:挑戦自覚型588人(16.2%),3:デビュー型547人(15.0%),1:招聘抜擢型454人(12.4%),8:変事対応型407人(11.1%),7:開眼天職型260人( 7.1%),0:地位引継型183人( 5.0%),4:修業独立型181人( 4.9%),5:運動参画型175人( 4.8%),9:妻妾姻戚型107人( 2.9%)となるが,時代別の違いを確認しておくと,⇒PDFファイル「時代別登場パターン数」

まず,0:地位引継型について,中世が飛びぬけて多いのは,武将の時代を反映していることによるとしても,全体として少ないことは意外でもあり,また,1:招聘抜擢型が,古代で際立って多いのは,朝廷と官僚の関係を示し,近世がかなり高いのも,近代では2:業績評価型に当たるものでも,将軍や幕府との関係によってしまうことを示すようで,全体でも最も多い2:業績評価型が,0:地位引継型の多い中世が少な目であるほかは,各時代大差無いということに,日本という国が,意外にも,かなり全うに実力評価をしてきており,このことが,長い歴史を作って来たと言えるのかもしれない。

2番目に多い6:挑戦自覚型,3番目に多い3:デビュー型は,西欧の影響も受けて,近代に登場し一気に飛躍して,全体の数も押し上げているが,その萌芽は近世に見られるのに対し,9番目の5:運動参画型はほとんどが近代に限られる一方,4:修業独立型が近世に際立って多いのと,9:妻妾姻戚型が時代とともに減じて行くのは,誰もが感じるとおりであろう。

5番目の8:変事対応型と6番目の7:開眼天職型は,他の型と違って,偶然的,確率的なものが原因であることが共通していて,結果として,中間的どの時代において起きることによるからであるとはいえ,前者が,中世に際立って多いのは,戦の時代であったからであり,古代においても多いのは,何事も変事としてしまうところがあったと思われ,後者が,どの時代もあまり変わらないのは,偶然に近い出会いといったようなものは,変事と違って,個人的なものがほとんどである故ではないだろうか。

自ら選択しようとする活動で,社会に登場するためには,どんな契機をめざしたら良いか,作成した表を見ながら,究めてみよう。⇒PDFファイル「登場パターン別分野型,サブ型」

予め,選択の対象外ではあるが,0:皇室分野を確認しておくと,1:天皇型で,0:地位引継型が圧倒的に多いのは当然として,8:変事対応型が4分の1余りあることは,天皇制の危機といわれるものが,度々あったことを示しているが,6:挑戦自覚型の2人は,まさに,武力によって天皇になった天智天皇(中大兄皇子),天武天皇(大海人皇子)である。

統治に関わる活動について,1-1:政治分野では,1:国家支配型,2:地域支配型,3:権力補佐型のいずれも,0:地位引継型,1:招聘抜擢型,2:業績評価型,8:変事対応型が多いこと,4;党派活動型,5:時代変革型のそれぞれ半数前後が,5:運動参画型であること,6:政治思想型は,1:招聘抜擢型,2:業績評価型と5:運動参画型の多いこと,6:挑戦自覚型であることが矛盾する3:権力補佐型を除く1-1:政治分野のすべての型で,6:挑戦自覚型が15%前後いることなど,いずれも当然と言える。1-2:軍事分野では,2:業績評価型が全てに,8:変事対応型が,6:軍事思想型を除くすべてに多いのは当然として,1:統率型で0:地位引継型が,3:戦闘警護型,4:参謀工作型,6:軍事思想型で1:招聘抜擢型が,5:装備技術型と6:軍事思想型で6:挑戦自覚型が多くなっている。1-3:官僚分野では,すべてにおいて,2:業績評価型と1:招聘抜擢型が際立って多いのは当然として,何かが起きると,急に引き立てられる8:変事対応型の多いこと,5:内務民政型,6:殖産技術型には,官僚には少ない6:挑戦自覚型が見られることが指摘できる。

社会に役立とうとする活動に移ると,様相は様変わりし,2-1:社会分野では,そのすべてで,6:挑戦自覚型が多くなり,4:解放型で5:運動参画型が際立つほか,1:医療型,3:教育型,5:殖産型で2:業績評価型が,2:福祉型と6:文化型で7:開眼天職型が多いと言うように,型ごとの違いも明解で,何をめざそうとするか良く考えたいところである。現代においては,一般的とは言い難い2-2:宗教分野では,当然のことながら,すべての型で,7:開眼天職型が多くなっており,1:教導僧型,2:活動僧型は,歴史で学ぶ通り,権力者による1:招聘抜擢型が多いが,1:教導僧型では,それ以上に,4:修業独立型が多くなり,3:神道周辺型と5:キリスト教型では,6:挑戦自覚型が,6:その他型で,2:業績評価型が多く,7:開眼天職型も際立っている。そして,2-3:学問分野では,そのすべてで,2:業績評価型が多くなっていることは言うまでもない。

いわゆる芸術的な活動に移ると,様相はさらに一変,著述,造形,芸能分野のいずれにおいても,全体として,3:デビュー型が多いことが他の活動には見られない特徴として現れるのは,一般にイメージされるとおりであろう。そのなかで,3-1:著述分野においては,5:批評解説型と6:哲学思想型で,3:デビュー型でなく,2:業績評価型が圧倒的に多いこと,後者においては,7:開眼天職型もかなり多いこと,3-2:造形分野においては,3:空間型に3:デビュー型が少なく,2:業績評価型が非常に多いこと,2:立体型で4:修業独立型が多く,これに,3:空間型,4:商品型をあわせた3つの型で,6:挑戦自覚型が多くなっていること,3-3:芸能分野の3:口演型と4:舞踊型で4:修業独立型が多くなっていることなどが指摘できる。

身体を動かす実践的な活動に入れば,当然のごとく,実践,実業,競技分野のいずれにおいても,全体として,6:挑戦自覚型が多いことが際立ち,4-1:実践分野の1:発明技術型,2:伝統技能型,3:コンサル仕掛型,4:本業超越型で,2:業績評価型が,5:ジャーナリスト型で2:招聘抜擢型が,6:奔放夢想型で,3:デビュー型,7:開眼天職型が,3:コンサル仕掛型と6:奔放夢想型で,8:変事対応型が多いなど幅広い可能性がある一方,4-2:実業分野では,6:挑戦自覚型への集中度合いが高く,0:地位引継型,1:招聘抜擢型,8:変事対応型などもそれなりにあるが,何はともあれ,挑戦的であることが大切であることが窺われる。4-3:競技分野においては,1:棋士型で2:業務評価型と4:修業独立型が,2:武道型で1:招聘抜擢型,4:修業独立型,3:デビュー型が多く,とくに,3:スポーツ型で,3:デビュー型が際立って,前述の3-3:芸能分野との類似を感じさせるほか,4:探検紀行型と5:競技振興型で,6:挑戦自覚型が,5:競技振興型と6:茶道鑑識型で,7:開眼天職型が多いなど,興味深い。

一般的活動でもなく,異質な活動ばかりのX:特異分野であるが,全体として,6:変事対応型が多いという共通点があること,すなわち,社会との関係は,変事によって狂わされることが多いことを示しているようであり,1:陰の女性型では,当然のごとく,9:妻妾姻戚型が,2:記録伝承型で6:挑戦自覚型と2:業績評価型が,3:脱社会型で7:開眼天職型が,4:反社会型で0:地位引継型が,5:在外活動型で6:挑戦自覚型が,6:準日本人型で1:招聘抜擢型が多いことなど,なるほどと思わせるであろう。

以上,いずれの活動の分野においても,それぞれの型の間に微妙な違いがあるので,元の表にあたって貰いたい。

時代別にみてみると,9~18歳(少年期)に登場する早出(中)がとくに多いのは,Ⅰ-3-1(平安時代中期の女性)とⅡ-2-2(戦国時代の武将),次いで(北条時宗時代)とⅡ-3-1(足利三代時代),18~27歳(青年期)に登場する早出(後)は,Ⅰ-3~Ⅱ-1(平安後期から北条政子没まで)とⅡ-3~Ⅲ-1(室町時代から徳川家康没)までが多く,良く似た時代状況だったといえる。27~36歳(盛年期)に登場する中出(前)は,全体として際立って多く,何度も述べてきたように,この年齢に人生が確立しているといえるが,明確になるのは近代のことであって,古い時代になるほど平準化しており,それだけ,人生の門出にも幅があった。36~45歳(壮年期)に登場する中出(中)も似たようなものであるが,古代の変革期(Ⅰ-1)に最も多くなっているのは,史料に登場した時点ということを反映した結果である。45~54歳(熟年期)に登場する中出(後)は,Ⅰ-2(平安時代前半)にとくに多く,Ⅰ-1(飛鳥奈良時代)やⅡ-2(鎌倉時代)にも多いのも同じ理由であるが, 後半生型・大器晩成型であるのを反映しているとも言えよう。54~63歳(初老期)に登場する遅出(前)も同様で,63~72歳(中老期)に登場する遅出(中)がⅠ-2-2(桓武天皇時代)に際立って多いのは,宇佐八幡宮神託による時代の変化が,朝廷の人事に大きな影響を及ぼしたことを物語っている。以下,分野型との関係でみていこう。

1)早出(中)=9~18歳(少年期)に登場:0:皇室分野の「天皇型」「皇后型」に多いのは当然だし,1-1:政治分野の「国家支配型」や武将の「統率型」などは若くして才能が発揮されることの証で,1-2:軍事分野の「補佐型」「戦闘警固型」はこれら人物に抜擢されること,2-2:宗教分野の「キリスト教型」は受洗によることで早いのだろう。全体として早い芸能分野でも,とくに「歌謡型」は,現代でも歌手の登場が早く,4-1:実践分野の「伝承技能型」は徒弟制で,4-3:競技分野の「棋士型」「スポーツ型」の多くは天才だったり,また幼くして指導受けることによるだろうし,X:特異分野の「陰の女性型」は当然で,「反社会型」「在外活動型」なども若さの血気によると言えよう。

2)早出(後)=18~27歳(青年期)に登場:前項同様,0:皇室分野が多いのは当然であるが,1-1:政治分野は世襲による「地域支配型」が多くなり,1-2:軍事分野の「統率型」「補佐型」「戦闘警固型」も同様であるが,組織出世型の1-3:官僚分野はこの段階でも登場しない。2-1:社会分野では,世の中へ義憤抱く若者の「解放型」が目立ち,2-2:宗教分野の「キリスト教型」は,前項に同じであろう。3-1:著述分野では「詩歌型」が際立つほか,「小説型」「随筆鑑賞型」は退場の遅さも著しい。3-2:造形分野で,「商品型」が多いのは,世の中の動きに敏感なのは若者だからでもあるからだろう。3-3:芸能分野も前項に同じで,この年齢までに過半が登場してしまうが,円熟さが必要な「口演型」だけは遅いのが面白い。4-1:実践分野の「伝承技能型」も前項に同じで,4-3:競技分野では,「棋士型」「スポーツ型」は,この年齢までにほとんど登場するが,他の型は経験がものいうため遅くなっている。

3)中出(前)=27~36歳(盛年期)に登場:全体の4割近くを占め,前後あわせれば8割以上で,最も普通の登場年齢といえる。3-2:造形分野の「立体型(彫刻など)「「シーン型(映画)」,3-3:芸能分野の「口演型」,4-1:実践分野の「ジャーナリスト型」,4-2:実業分野の「農水食品型」「販売サービス型」,4-3:競技分野の「武道型」「探検型」など,経験がものをいう世界ではこの割合は7割近いものになっている。また,社会から落ちこぼれたことを自覚する年齢でもあるため,X:特異分野の「反社会型」も多い。

4)中出(中)=36~45歳(壮年期)に登場:前項の次に多く,全体の四分の一を占める。1-1:政治分野の「権力補佐型」「政治思想型」は,経験ふまえて登場するいわゆる長老的人物だし,1-2:軍事分野は,全体が若くして登場するなか,経験必要な「装備技術型」「軍事思想型」はこの段階になっている。1-3:官僚分野は組織出世型である上,日本では年功序列で地位が決まるため,この段階での登場が半数近くになりますが,退場も早いのが特徴的である。2-1:社会分野は,経験や人脈などのため「医療型」「福祉型」などが遅めになり退場も遅い。2-3:学問分野では「数理天文型」「社会科学型」「文学言語型」がこの段階,3-1:著述分野では「脚本型」,3-2:造形分野の「空間型」「ストーリー型」,3-3:芸能分野の「口演型」といずれも経験が必要になる分野に多く,4-1:実践分野の「発明技術型」,4-2:実業分野では,企業内での出世との関係で,「国土開発型」「製品生産型」に多く,4-3:競技分野の「棋士型」は早出(中)のものと,この段階のものとに二分化している。

5)中出(後)=45~54歳(熟年期)に登場:1-1:政治分野の「権力補佐型」は前項に同じだろう。1-2:軍事分野で「参謀工作型」が多いのは,官僚のように,出世が遅いからである一方,「戦闘警固型」が多いのは番頭的役割だからだろう。1-3:官僚分野も前項に同じであるが,とくに経験が問われる「財務再建型」「法務学識型」が遅めになっている。2-1:社会分野の「医療型」も同様で,2-2:宗教分野は,悟りを開いて登場する「教導僧型」,神懸かりで登場する「新興宗教型」など,全体的に遅い。3-1:著述分野では,味わいがものをいう「随筆鑑賞型」や,4-1:実践分野の「本業超越型」が遅いのは当然で,X:特異分野の「脱社会型」が多くなるのも,人生の折り返し点になるからだろう。

6)遅出=54歳以降に登場:1-2:軍事分野の「参謀工作型」,1-3:官僚分野の「財務再建型」,2-2:宗教分野の「教導僧型」など,前項に同じであり,2-3:学問分野の「蒐集編纂型」の多いことが注目されるが,現代の高齢化社会での生き方,パソコンの役割を考える上で参考になるのではないだろうか。4-2:実業分野の「本業超越型」,4-3:競技分野の「「競技振興型」,X:特異分野の「脱社会型」なども,ボランティアなどとの関係で,高齢化社会での生き方の参考になるだろう。なお,「神道周辺型」の登場はさらに遅く,これは高齢によって先祖返りすることによるとも考えられる。

全体としては,64歳から72歳の間に退く遅退(中)型,55歳から63歳の間に退く遅退(前)型が多く,65歳ころに会社を辞めるといった現在の感覚そのままで,82歳過ぎに退場する晩退型も10%,45歳前に退場してしまうものも15%くらいいるが,時代別にみると,近代で,それより遅い退場がやや多くなっているのに対し,古代と近世は,63歳前後に退場するものがずっと多く,晩退型は5%前後と少ないものの,45歳前に退場してしまうものは近代とあまり変わらない。古代がそういう傾向になっているのは,それだけ年齢を重ねていなければ,歴史人物として名が残らなかったと言えるし,近世では,古代と近代に比べて,46歳から54歳までに退場するものもかなり多いことから,それだけ固定的な年齢社会であったとも言えよう。これらに対し,中世は,46歳から54歳までに退場する中退(後)型と55歳から63歳までに退場する遅退(前)型が多いだけでなく,45歳より前に退場するものが20%あまりになるように,若死時代であったと言え,戦の時代であったことから,当然であったと言える一方,晩退型が,古代と近世よりかなり多いのは,武でない分野では,高齢まで活動する人物の多かったことを物語っている。⇒PDFファイル「時代別退場年齢段階」

退場年齢段階と分野型をクロスさせた表を見ると,いくつか際立った特徴がみられる。そもそも対象外ではあるが,0:皇室分野では,3:皇族型に,早退(後)型,中退(前)型,つまり19歳から36歳の若くして退場してしまう人物の多いことは,悲劇の主人公の多いことから当然であろう。⇒PDFファイル「退場年齢別分野型」

1-1:政治分野の5:時代変革型も,同様に,19歳から36歳の若くして退場してしまう人物が多いのは,維新の志士のことを思えば,当然であろう。1-2:軍事分野に入ると,1:統率型,2:補佐型,とくに,近代に入っての4:参謀工作型で,55歳から63歳に退場する遅退(前)型が多いこと,5:装備技術型で37歳から45歳に退場する中退(中)型が,6:軍政思想型で,46歳から54歳に退場する中退(後)型が多いことは,活動のピーク直後には退場してしまう場合の多いことで頷ける。これに対して,3:戦闘警護型が,前記の5:時代変革型と同様,若くして退場してしまう人物が多いことも当然であろう。1-3:官僚分野では,2:財務再建型が,55歳から63歳に退場する遅退(前)型が多いこと,5:内務民政型と6:殖産技術型で,46歳から54歳に退場する中退(後)型の多いことが際立つが,いずれも,とくに前者において,経験がものを言い,成果を挙げれば退場してしまう役であることが如実である。

2-1:社会分野に移ると,とくに際立つ型のないこと,より遅い年齢で退場する傾向の高いことが,あらゆる年齢で活動し,かつ長く続ける,この分野の特徴とも言える。そのなかで,4:解放型の退場年齢が,37歳から45歳と,若くに退場する中退(中)型がとくに多いのが目立つ。次の,2-2:宗教分野は,全体として,73歳から81歳に退場する遅退(後)型,さらに遅い晩退型が多いように,遅い方に偏っていて,高齢まで活動し続ける分野と言える。それに対して,2-3:学問分野は,全体として,55歳から72歳に退場する,遅退(前)型と遅退(中)型が多めで,成果を挙げるまでにそれなりの時間が必要なこと,成果を挙げると退場していくことを示していると思われるが,1:数理天文型と5:文学言語型で,37歳から45歳に退場する中退(中)型が多いのは,いわゆる天才型の多い型であることを示し,6:蒐集編纂型に,73歳から81歳に退場する遅退(後)型が多いのは,それだけ多く積み重ねていかねばならないことを示していると言える。

いわゆる芸術的な活動の,3-1:著述分野では,とくに際立った退場年齢はなく,どの段階でも退場してしまうものと言え,強いて挙げれば,1:詩歌型と2:小説型が若くして退場するものが多いのに対し,残りの,3:脚本型から6:哲学思想型で,遅くに退場するものが多いが,当然のようにも思える。次の,3-2:造形分野では,彫刻家,陶芸家などの2:立体型で,73歳から81歳に退場する遅退(後)型,さらに遅い晩退型が際立つが,第2論の登退場パターンのところでも述べたとおり,超高齢まで,現役だった人物が多く,手作りすることが如何に脳の活性化に寄与しているのかを証明しているようでもある。4:商品型で,37歳から45歳に退場する中退(中)型がとくに多いのが目立つのも,第2論で述べたとおり,若くして自殺した人物が多いことによっており,5:ストーリー型,すなわち漫画家について,数が少ないので慎重に扱うべきものの,55歳から63歳に退場する遅退(前)型が多いこと,6:シーン型,そのほとんどが映画監督について,64歳から72歳に退場する遅退(中)型が目立つのは,まさに激務による過労の影響と言えよう。3-3:芸能分野は,全体としてバラツキが少ないが,多様な活動や人気の変化等によるのだろう。

4-1:実践分野で,4:本業超越型が,73歳から81歳に退場する遅退(後)型,さらに遅い晩退型が多くなっているのは,そもそも本業で成果を挙げてからというのが普通なので,至極当然であるが,4-2:実業分野の2:国土開発型で,過半が遅退(後)型が,3:農水食品型で晩退型が際立って多いのが気になるが,2:国土開発型では,江戸時代の河村瑞賢が退場したのが81歳,近代に入って,浅野総一郎,根津嘉一郎,松永安左ヱ門,五島慶太,出光佐三,堤康次郎と名を並べてみると,執念を持って活動した人物が,3:農水食品型では,御木本幸吉,三島海雲,鳥井信治郎,竹鶴政孝と,消費者に直結するアイディアマンが多かったように思われる。4:製品生産型と5:販売サービス型で,64歳から72歳に退場する遅退(中)型が目立つのは,いわゆる社長交代が多い企業だからだろう。4-3:競技分野については,1:棋士型で,46歳から54歳に退場する中退(後)型が,3:スポーツ型で37歳から45歳に退場する中退(中)型が多いのは,いわゆる現役引退であり,5:競技振興型が,64歳から72歳に退場する遅退(中)型と,それに続く73歳から81歳に退場する遅退(後)型が多いのも,現役引退後の活動であったり,他分野の本業超越に近いものだからだろう。

X:特異分野については,あまり意味は無いかもしれないが,2:記録伝承型で64歳から72歳に退場する遅退(中)型が多いのは,その段階で記録を止めてしまうことが多いことによるようだし,3:脱社会型で,82歳過ぎに退場する晩退型が際立つのは,社会からのストレスを受けなくなったことで健康を保ったと思われ,4:反社会型が,28歳から36歳に退場する中退(前)型をピークに,その前後が際立つのは,犯罪等を起こすのは若い時であり,処罰を受けて退場してしまうという当然の結果である。

歴史的な人物として取り挙げられる活動から退場する年齢を示す理由としては,一枚年譜で分かるレベルで

0:死去型:没する寸前までの活動が示されているもので,以下の項に対応することが明確にならないものすべて

1:退隠余生型:引退・隠退・退隠等の語が示されている場合

2:失脚不遇型:権力等による拘束などいわゆる失脚に限らず,天災や人災によって活動ができなくなるものも

3:転出離脱型:取り挙げられる活動から,とくに挙げられる意味のない異なる分野に移ってしまうもので,女性の場合の結婚によるものなども含まれる

4:闘病療養型:脳卒中など明確なものに限らず,発病等によって活動が中断されることが示され,その後没するもの

X:抹殺型:暗殺,戦死,処刑,横死など,様々な理由で,一瞬に退場させられるもの。刑死については,死刑確定の時点とする(戦後の死刑制度では,永山則夫のように,かなり長期にわたり,その間の活動に意味のあるものがある)

1~4について,退場する年齢から没する年齢までの年数によって,9年以下のものを(短期),10~18年のものを(中期),19~27年のものを(長期),28年以上のものを(超長期)とする。長いものほど,人生を考えさせられるだろう。

没年不明な24人を除く3,613人に対して,0:死去型は,1,875人で51.9%と半数強,X:抹殺型は,216人で6.0%,これらを除く,1~4の型は1,520人で42.1%になる。この1,520人に対して,1:退隠余生型は,527人で34.7%,2:失脚不遇型は,450人で29.6%,3:転出離脱型は,287人で18.9%,4:闘病療養型は,256人で16.8%となる。没するまでの期間については,全体としては,短期が,808人で53.2%,中期が,405人で26.6%,長期が,179人で11.%,超長期が,128人で8.4%と,長くなるほど少なくなるのは当然であるが,1:退隠余生型が,超長期が少ないほかは平均的,2:失脚不遇型が,長期,超長期が多めであるのに対し,別のことに取組むことになる3:転出離脱型は,短期が際立って少なく,長くなるに従って,全体平均より多くなり,逆に,4:闘病療養型は,そもそも病に罹っているため,当然のことながら,大部分が短期になる。

ついでに,時代別にどんな違いがあるかを見ておくと,時代が遡るほど,退場時の状況が不明なため,0:死去型が多くなっていること,戦の時代であった中世(近世初も)で,X:抹殺型が際立って多くなっているのは当然として,1:退隠余生型が,近代に近づくほど多めになるのは,高齢になっても健康維持できるようになってきていることに関係し,2:失脚不遇型が,近世,近代ともほぼ同じ比率なのに対し,中世が多く,古代が少なくなっていること,近代になって飛躍的に増大した3:転出離脱型について,古代と近世が,少ないながらもほぼ同じ割合で,中世は極端に少ないこと,4:闘病療養型も,時代が遡るほど不明なため大幅に少なくなっていくのは当然としても,中世では,ほぼゼロになっていて,古代よりもかなり少ないことなど,結論的には,中世は,いわゆる第二の人生のようなものがほとんど存在しない特異な時代であった,そして,近世は,ある意味,古代の復活のような時代であったと言えるのではなかろうか。⇒PDFファイル「時代別退場パターン数」

分野型ごとに,退場パターンの違いについて,まず,対象外の0:皇室分野で,3:皇族型に,0:死去型が少なく,X:抹殺型が際立つほか,分野の3型そろって,2:失脚不遇型が高めになっていることを指摘し,以下,表に従って,各分野型を見て行く。⇒PDFファイル「退場パターン別分野型,サブ型数」

1-1:政治分野では,0:死去型が全体に少なめ,X:抹殺型が多め,5:時代変革型のそれがとくに際立ち,2:失脚不遇型も全体に多めのほか,5:時代変革型が,維新が実現したことで,3:転出離脱型が多くなり,どういうわけか,2:地域支配型に,1:退隠余生型が多くなっている。1-2:軍事分野については,当然のごとく,0:死去型が,1:統率型が前記国家支配型と同じくらいのほかは,際立って少なくなり,それに代わって,4:参謀工作型と6:軍政思想型で2:失脚不遇型が,5:装備技術型で3:転出離脱型が多くなり,3:戦闘警護型を筆頭に,X:抹殺型が多くなている。1-3:官僚分野においても,0:死去型が全体に少なめで,すべてを敵にまわすと言われる2:財務再建型で,X:抹殺型が際立つほか,早くに退官して転職を図る傾向を示すように,3:外務通訳型,5:内務民政型,6:殖産技術型で,3:転出離脱型が多く,1:総務秘書型,2:財政再建型,5:内務民政型で,2:失脚不遇型が,6:殖産技術型で,1:退隠余生型が多くなるなど,多様になっている。

2-1:社会分野に入ると,1:医療型と4:解放型を除いて,0:死去型が高めになっているのは,これらの活動が近代に入ってからのものであり,最期まで続けようとする人物の多いことを示し,1:医療型で1:退隠余生型が多いのは,それだけハードな活動であったり,後継に譲ることが多いことによるのであり,4:解放型で,X:抹殺型が多いのは,その多くが,権力に歯向かう活動であるということだ。次の2-2:宗教分野に移ると,0:死去型は,平均をやや上回る程度の,4:新興宗教型と5:キリスト教型のほかは,皆,際立って高い値であり,まさに,往生するまでの活動であることを示し,4:新興宗教型で,2:失脚不遇型とX:抹殺型が多いのは,権力に対抗する存在になりがちであることを,5:キリスト教型で,3:転出離脱型が多いのは,維新後の諸活動を,X:抹殺型が多いのは,近世初のキリシタン弾圧を反映するものであることは言うまでもないだろう。2-3:学問分野では,全体として,0:死去型,1:退隠余生型が平均的で,3:転出離脱型が多いのは,近代に入っての,いわゆる学者の一般的な人生パターンであり,6:蒐集編纂型が,0:死去型,1:退隠余生型いずれも多いことや,5:文学言語型で4:闘病療養型が多くなっているのは,いずれも古くからの学問活動で,いわゆる学者ではない人物が多いことによるのだろう。

3-1:著述分野では,0:死去型が,平均を下回る2:脚本型のほかは,非常に多いことは,自己追求を全うするような活動だからというのが妥当であろうが,2:脚本型では,3:転出離脱型,4:闘病療養型がとくに多くなっているのは,3-3芸能分野と一体であるこの活動が,今まで多くの項目でもそうであったように,かなり異質な存在であることを窺わせる。3-2:造形分野に移ると,2:立体型で,0:死去型の値が際立って高いこと,平面型もかなり高いのは,退場パターンなどの項で述べてきたとおりであるが,3:空間型,5:ストーリー型で1:退隠余生型が多くなるのは,これらの活動が受注によるものであることと関係し,同じく受注によるものでも,資本主義の矛盾のなかにある4:商品型で,2:失脚不遇型,4:闘病療養型が多くなり,6:シーン型で,3:転出離脱型が多くなっていることなどに関係していそうである。3-3:芸能分野は,全般に0:死去型が少な目なのは,人気商売が多く,その前に活動が終わってしまうこと,つまり,1:楽曲型と2:歌謡型にみられる,2:失脚不遇型が多いにことと同じなのは分かるが,3:転出離脱型が極端に少ないのは,いわゆるつぶしがきかない活動であることを示し,落語など,3:口演型で1:退隠余生型のめぐまれた存在がある一方,4:闘病療養型が,2:歌謡型同様多いことなど,いわゆる不幸な人生に終わる場合も多い。

4-1:実践分野は,もともと,相互にあまり関係のない型で構成されているが,そのなかで,3:コンサル仕掛型は,0:死去型が非常に少なく,X:抹殺型,3:転出離脱型が異常に多いほか,2:失脚不遇型,4:闘病療養型もかなり多いように,権力とつながるためリスクも多い,他のすべての型と異なる特殊な活動であるようだ。4:本業超越型は,すでに述べたように,高齢になっての活動でありながら,なお,1:退隠余生型が多いという,ゆとりを絵に描いたような活動で,5:ジャーナリスト型と6:奔放夢想型は,ともに,2:失脚不遇型が多く,3:転出離脱型が少ないことから,前者は後者を前提とするタイプの活動なのかもしれない。対して,4-2:実業分野は,その多くが,0:死去型でなく,1:退隠余生型であるばかりか,全体として,同じような傾向にあるのは,企業という同じベースにあるからだろう。4-3:競技分野もまた,それぞれかなり特殊な活動の型であって,1:棋士型では,0:死去型が少なく,3:転出離脱型,4:闘病療養型が多いのに対し,2:武道型は大半が0:死去型,3:スポーツ型はまた0:死去型が少なく,いわゆる現役引退後,1:退隠余生型か,3:転出離脱型のいずれかということになり,4:探検紀行型も0:死去型が少ないだけでなく,1:退隠余生型が極端に少ない一方,2:失脚不遇型,3:転出離脱型がかなり多いというわかりにくい特徴になっているので,挑戦し続けることに関係あるかもしれない。6:茶道鑑識型になると,0:死去型が少ないのは,,1:棋士型,3:スポーツ型と同様であるが,1:退隠余生型か。X:抹殺型のいずれかという極端に異なる人生になっているなど,相互の違いが著しい。

最後に,X:特異分野に触れておくと,1:陰の女性型で,0:死去型が少なく,1:退隠余生型,2:失脚不遇型,3:転出離脱型が多いのは,まさに,陰の立場が変わることによるといえ,3:脱社会型で,0:死去型が際立って多くなったり,4:反社会型では,大半が,0:死去型でなく,X:抹殺型であったりするのも当然であろう。

死去して退場するものはさておき,退場後,社会的な活動はしなくても,それぞれの個人的な人生を送り,結局は死という最期を迎えることになるが,最後に,その死に焦点を絞り,いくつくらいの齢で,どんな理由で死んだか,いわゆる死様をもって,第2論を締めくくることにしよう。

まず,没年齢に応じて,以下のように定義し,それぞれの人数と,<没年不明>の22人を除いた全数3,613人に対する比率を示しておく。

次に,死因について,以下のように定義,それぞれの人数と,<没年不明>の22人,<長寿往生>については,とりあえず,死因を問わないこととし,その679人を除いた全数2.934人に対する比率を示しておく。この表からだけでも,歴史人物においては,戦死よりも,刑死の方が5割ほど多いこと,自死が,伝染病よりも多いことなど,気になるところがある。

以上の定義をした上で,死様の項には,両者を組み合わせて,例えば,<一般中-3>のように記してある。死去した年齢の方は問題無いが,その理由となると,不明なものの方が圧倒的に多い上,推定されたものや誤解も多く,また,退場理由と重なるものも多く,さらに,作業上,現段階では,<長寿往生>のところが曖昧になってしまっているので,かなり簡単に,傾向だけを述べるに止めたい。

時代別に,死没年齢をみてみると,近代の数が圧倒的多いため,全体の比率に近く,<一般遅>をピークに,<一般中>以降に没するものの多い,高齢化の進んだ近代と比べて,一つ前の近世で,<一般中>がピークになり,古代では,それ以前に没するものが多いのは当然であるが,ピークが<一般中>であり,<長寿往生>に限ると,近世とほぼ同じ比率になっているように,思ったほど,大きく変化している訳ではなく,その間の中世が,戦の時代を反映して,<早世>がピークで,<一般早><一般中>は,かなり少なくなるものの,<一般遅>は古代より多く,<長寿往生>に至っては,近世よりも多くなっているのを知ると,歴史に残るような人物に限れば,単純な平均寿命のようなものでは無いことが,明確になろう。時代別の死因で補強すれば,中世では,戦死が際立って,不明は,近世より少なく,長寿往生は,もちろん近世より多くなっており,古代と近世では,刑死が多いことも類似していることも指摘できる。⇒PDFファイル「時代別死没年齢数」「時代別死因数」

活動の分野型との関係で,死没年齢をみてみると,0:皇室分野で3:皇族型に<夭折><早世>の多さが際立ち,1:天皇型も,<早世>をピークに,若死にが目立つのに対し,2:皇后型は,<一般中>がピークになっていて,一般に近い。ちなみに,長寿往生した天皇は,84歳で没した後水尾天皇と,88歳で没した昭和天皇がいるが,王朝女流文化のパトロネージュ上東門院(彰子)は86歳で,皇子ができなかったが,后位を保ち敬意を払われ続けた,超高齢で没した後冷泉天皇の皇后藤原寛子は,実に,91歳で没している。⇒PDFファイル「死没年齢別分野型,サブ型数」

1-1政治分野では,言うまでも無く,維新の志士が多くを占める5:時代変革型の<夭折><早世>が際立つが,長寿往生した国家支配者は,関白藤原頼通,山県有朋,西園寺公望,吉田茂,岸信介ら8人で,権力補佐型に入れてある高橋是清は82歳の時に凶弾に倒れた。1-2軍事分野では,当然ながら,1:統率型以下多くが,<早世>がピークであるが,3:戦闘警護型で<夭折>が,4:参謀工作型では<一般中>がピークになっており,長寿往生した武将は,源頼義,北条早雲,東郷平八郎ら5人である。1-3:官僚分野は,全体的に一般に近くなるが,2;財務再建型に,<夭折><早世>が無く,次の<一般早>が,いきなりピークになる異常さが,4:法務学識型で,<一般中>が際立っている。

その多くが近代に登場した2-1:社会分野では,全体として,<一般遅><長寿往生>が多くなっているが,4:解放型は,権力への抵抗でもある場合が多いことを反映して,<早世>も多いと同時に,<一般早><一般中>が際立って少なく,二分されていること,近世から登場した1:医療型や5:殖産型には,<長寿往生>が少なくなっている。2-2:宗教分野では,1:教導僧型,3:神道周辺型が,古代から多く登場するにもかかわらず,<一般遅>がピークになっているように,高齢で没した人物が多い。2-3:学問分野も,多くは近世,近代に飛躍している関係で,<一般遅><長寿往生>が多くなっているが,1:数理天文型と6:蒐集編纂型に<長寿往生>が少なくなるのは,近代の比重が小さくなっているためであり,中世から盛んな5:文学言語型では,<一般中>がピークになっている一方,逆に最も新しい4:社会科学型では<長寿往生>が際立っている。

3-1:著述分野が,2:小説型で<早世>が目立つほか,全体として,<長寿往生>も少なく,各年代万遍なく死没する傾向が著しいのに対し,3-2:造形分野は,2:立体型で,<一般遅><長寿往生>が8割を占めるほどあるのを代表に,全体として高齢に偏るが,そのほとんどが漫画家の5:ストーリー型で,<一般早>が際立つのは,戦後にピークを迎えた新しい型であるため,若くして没した人物しか拾えていないことによる一方,ハードな仕事であって,若死にが多い傾向も否めない。3-3:芸能分野になると,かなり異なる型で構成されていることもあって,3:口演型で<一般早>が,5:演劇型で<一般中>が目立つほか,全体として,著述分野に近い傾向になっている。

4-1:実践分野に移ると,1:発明技術型で,<長寿往生>がトップなものの,2番目の<一般中>との間の,<一般遅>がかなり少なく,2:伝承技術型では,<一般遅><長寿往生>が多めなものの,その次に多いのが<早世>で,その間はかなり少ない,3:コンサル仕掛型では,<一般遅>が多いものの,全体に分散,5:ジャーナリスト型になると,<早世>が際立って多いものの,<一般早>以降は平均的,さらに,6:奔放夢想型は,<早世>と<一般中><一般遅>が多く,<長寿往生>は異常に少ない,そして,4:本業超越型では,逆に,<長寿往生>が極端に多いというように,それらの活動が一般的でなく,かつ,相互にも非常に異なるものばかりであることを示していて,この面からも,注目すべき分野と言える。4-2:実業分野では,全般に,<一般遅><長寿往生>が多いなか,5:販売サービス型で<一般中>が際立って多いのが目立ち,4-3:競技分野では,全般に,<一般中><一般遅>が多いなか,2:武道型で<早世>と<長寿往生>が同じくらい多かったり,若くして登場する3:スポーツ型で<夭折>が多く,<一般中>が異常に少ないこと,1:棋士型と6:茶道鑑識型に<長寿往生>がいないことなど,やはり,他とは大きく異なる分野であることを示していることなどが注目される。

X:特異分野は,それこそ皆特異な活動なので省略するが,3:脱社会型で<一般早>が際立つことだけ指摘しておく。

活動分野型と死因との関係に入るが,マトリックスの数が多すぎ,一つのマスに入る人数が小さくなって,偶然に左右される度合が高くなってしまうため,さらに,簡単に,大きな傾向を述べるに止めたい。⇒PDFファイル「死因別分野型,サブ型数」

あらかじめ,あわせて6割近くを占める0死因不明と1諸病没についての分野ごとの傾向をみておくと,反社会型の大半が刑死と分かっているため,X:特異分野が全体としても41.9%と低いのは別として,戦死など,その多くが記録される1-2軍事分野が37.6%と際立って少なく,歴史的記録の多い1-1政治分野が54.7%,詳細な年譜や伝記の多い,3-1:著述分野(50.4%),3-2:造形分野(52.6%),3-3:芸能分野(58.4%),4-3:競技分野(54.7%)と,5割台なのに対し,権威の象徴のような0:皇室分野(71.1%)と2-2:宗教分野(78.2%)では,伏せられる場合が多く,伝記の乏しい4-2:実業分野(72.6%)とともに,7割を越え,その他の,1-3官僚分野(69.3%),2-1:社会分野(62,1%),2-3:学問分野(69.7%),4-1:実践分野(60.3%)が6割台になっている。

その上で,1-1政治分野と1-2軍事分野では,5戦死,6刑死,7横死が多く,1-3官僚分野の2:財政再建型に,3三大病,6刑死,8自死が多いことは,その職の苛酷さを示し,2-1:社会分野の1:医療型で,2生涯病が多いのは,そもそもその職に就こうとすることと関係があり,また,3;教育型,5:殖産型とともに,4伝染病の多いのは,まさに職業柄,5:解放型と,2-2:宗教分野の4:新興宗教型で,6刑死が多いことはすでに述べて来たとおりである。3-1:著述分野で,2生涯病や88自死が多いのも,作品以上に生き方に関心の持たれる所以でもあるが,3-2:造形分野の5:ストーリー型と6:シーン型に,3三大病が多いのはストレスの大きさと,4:商品型に,8自死が多いのは,すでに述べて来たように,生き方に矛盾を来すからと思われる。3-3:芸能分野で,全体として,3三大病が多いのは,人気稼業のストレスで,1:楽曲型で7横死が多いのはよく分からないが,2:歌謡型でX特殊が多いのは,出演中に倒れる場合の多いことを示すものであろう。4-2:実業分野で,3三大病が多いのは,企業経営に直接関わってくきて明かになる場合が多く,4-3:競技分野で3三大病が多いのも,記録される場合が多いからであろう。以下,省略させてもらう。

歴史的な経緯を踏まえ,現在の都道府県とも対応するよう,以下の表のように区分し,出生地の判明している(推定も含む)人物の実数とともに,どのくらい偏っているかがつかめるよう,地域に対応する現在の人口,万人あたりの実数も示した。 ⇒コラム「出生地区分図」

万人あたりでみると,ダントツに1:京都(市域外の京都府は近畿)が多く,9:琉球(沖縄)・蝦夷(北海道)および植民地が極めて少ないのは当然として,3:西国(いわゆる中国,四国,九州地方)が,7:東京都区部と横浜市とほぼ同じくらい多いのはやはり歴史を物語っているようであるが,5:北陸および甲信越(いわゆる中部地方で,愛知,岐阜県除く)と8:東北地方が,2:近畿(京都市域と三重県を除く)と大差ないのは,前者の人口があまり変化してこなかったのに対して,後者の人口増の大きかったことを示していると思われ,それが,極端に出ているのが,6:関東(東京都区部と横浜市を除く)で,9;外地(沖縄・北海道)よりも少なく,これら,全てを併せ持つようなのが,その間におさまる,4:東海(愛知,岐阜,静岡,三重県)ということになるのだろう。

登場した時代なので,その出生年よりは(人によってはかなり),後になる。⇒PDFファイル「時代別出生地数」

0:不明および平城京以前:平城京以前といっても,大部分は大和周辺,のちの近畿の範囲であるが,そのような地域区分はなったので不明扱いとしている。平安京出身者が活動するようになってから,現代までの不明数は15人と少ないので無視して良いだろう。

1:京都(市域外は近畿):古代から近世までの首都(近世の実質的首都は江戸になるが)。いわゆる平安時代の人数が多いのは当然としても,武家政権に代わった鎌倉時代以降も,同様のレベルで輩出しており,政治文化を支配する首都の機能は保たれている。応仁の乱以降の出生者が登場する織豊時代以降の近世は流石に少なくなって,江戸の強さが示されるが,天皇の権威が復活する明治維新前後の近代初期に多くなっているのも当然であるが,首都東京が発展するとともに,対照的に衰えていくのはやむを得ないだろう。

2:近畿(京都市と三重県を除く):古代からの大和・吉野・熊野,平城京の名残として古代に現れるのは当然として,中世後半のいわゆる室町幕府から多くなり,戦国時代の武将らも多く,織豊時代には堺と大坂の発展で飛躍,近世には御三家紀州と,江戸との関係で発展して商都になった大坂の存在が大きくなり,維新前後にピークを迎えるも,首都が東京になって以降は,衰えて行く京都を横目に力を保っている。

3:西国(中国・四国・九州地方):総数でみると,長く日本の中心であった京都と近畿を合わせた数より多く,大陸から入ってきた人たちが,東に移動することで日本がつくられてきたこと,その後も,大陸への窓口である西日本が,様々に有利であって,中世・近世の大大名や強力な海賊が存在し続けたことにもよるであろう。幕末維新期の活動が著しいのは当然としても,その後も人材を輩出し続けていて,その底力は侮れない。

4:東海(愛知・岐阜・静岡・三重):織豊時代から徳川幕府初期にかけて多いのは当然であるが,それ以前の古代・中世においても,その後の近世・近代においても目立つほどではないが,連綿と人物を輩出している。

5:北陸甲信越(いわゆる中部地方で,愛知,岐阜県除く):古代から京都文化圏にあった北陸に,中世以降の武将の世界で際立つ甲信越が合わさり,近世には,北関東を介して江戸に繋がる日本中央の北回りルートとして,東海と同様の底力を有しているといえる。

6:関東(東京都区部と横浜市を除く):武家政権前半の鎌倉時代を開いたのは,平氏を倒した源氏ということになっているが,源頼朝を支えた有力武将の多くは,都の平氏ではなく,南関東に残っていた坂東平氏であり,頼朝没後,執権となって支配した北条氏は彼らのトップの存在であった。それゆえ,北関東を支配していた本来の源氏一族のトップたる足利尊氏が,後半の室町時代を開くことになったのであり,中世は関東の時代であったと言える。いずれにしても,6:関東は,総数において,4:東海,5:北陸および甲信越と同じであり,首都が東京になった近代も含めて,人物輩出のレベルや推移に違いが少ないということでも,同様に底力があるよいえよう。つけくわえれば,近世に,江戸が経済的中心になったことで。越後という巨大な地域が力を発揮できるようになったのでる。面白いのは,満州事変から敗戦までの戦時において,他地域では数が多くなるのに対して,この3地域は減じているとさえいえるもので,余計なことには拘わらず,自らの豊かな地域に戻ってしまうしたたかさも見せているようだ。

7:江戸東京(東京都区部と横浜市):江戸生まれが登場するのは,早くても家康没後であり,江戸時代の前半は,上方文化が流下していた時代であり,江戸っ子文化として確立するのは後半になってからということになる。明治維新は,政治文化的には大革命のように見えるが出生地から見れば,江戸の名が東京に変わっただけで,欧米と直結することで爆発的に増大し,関東と合わせれば,総数として,わずかな間に,京都と近畿を合わせたもの,西国全体とほぼ同数になるのである。

8:陸奥(東北地方):古代に奥州藤原氏,近世に仙台藩や奥の細道の世界など,半ば埒外にあった上,維新時の戊辰戦争に敗れて疲弊するものの,結局は,東京が出稼ぎ場となることによって,一気に数を増やして行く。

9外地(沖縄・北海道および植民地):沖縄のもとの琉球王国ができたのは中世であり,近世に薩摩藩島津氏の配下になったとはいえなお王国として保たれていて,歴史の積み重ねでつくられてきた日本一般とは異なる独自の文化であることを忘れてはならない。北海道のもと蝦夷は,近世においてようやくその一部か国家に取り込まれ,本格的な入植は近代に入ってからで,全国各地域からの人たちによってつくられたという点で,他地域とは全く異なる。植民地は,日本の長い歴史の上では極めて一時的なものに過ぎないが,敗戦後に,引き揚げて来て登場する人たちにはユニークな人物が多いのも事実である。海外というのは,一般的には,近代に入って,アメリカやブラジルなどに移民した人の子が日本に戻って来るものが考えられるが,もともと,日本で食べられないから,出て行った人たちでもあるので,現実にも極めて少ない。

現在の都道府県レベルでみようとすると,その原点が,徳川時代の幕藩体制にあるのは明らかであることから,近世と近代に絞って作成した分野別の出生地数の表に従って,それぞれの地域で,どんな分野が多くなっているかを分析してみよう。⇒PDFファイル「分野別出生地」

0:皇室分野は別として,まず,1-1:政治分野で,1:京都,3:西国,6:関東が多くなっているのは,歴史を思い出せば当然のように思われ,次の1-2:軍事分野で5:東海が際立ち,3;西国と5:北陸・甲信越が,それに続くのも,そうであるが,1-3:官僚分野になると,3;西国の次に多いのが,8:陸奥であり,1-2:軍事分野でも,5:北陸・甲信越と並ぶほどであることも見ると,近世,近代日本の形成が,いかに,東北地方によって支えられているかを,改めて認識させられる。

それを一層際立たせるのが,続く,2-1:社会分野の,8:陸奥と9:外地(沖縄・北海道)の多さである。2-2:宗教分野で多いのが,2:近畿,5:北陸・甲信越,4:東海というのも,当然のようにみえるが,2-3:学問分野で,日本の中心たる7:東京・横浜とほぼ並ぶ比率で,8:陸奥が登場することにも注目したい。

それに繋がるように,3-1:著述分野では,7:江戸東京,8:陸奥,9:外地(沖縄・北海道)が並んで,高い比率になっているのである。ところが,3-2:造形分野に移ると,1:京都が飛びぬけて多く,次が,7:江戸東京になっているように,同じような芸術的活動でも,地域によって特性が全く異なることを認識させられる。そのことは,続く,3-3:芸能分野をみると,7:江戸東京が飛びぬけて多く,次が,2:近畿であるように,また,大きく異なるとともに,流行する地と創造する地といったものも想像できる。

4-1:実践分野に移ると,9:外地(沖縄・北海道)がトップで,2:近畿が続くというように,挑戦的な人物の多い地域であることを窺わせ,4-2:実業分野では,5:北陸・甲信越をトップに,6:関東と2:近畿の3地域が多く,巷間言われる,社長の多い県というのと一致するようである。全く異質のような,4-3:競技分野でも,6:関東と2:近畿が多いのも,関係あるのかもしれない。最後に,X:特異分野をみると,9:外地(沖縄・北海道)が飛びぬけて多く,そのまま,地域の特異性が現れているとしか言いようがない。

ついでながら,山形県で,置賜に知の学者が多く,茂吉はじめ情の芸術家は庄内,大川周明,石原莞爾,高山操,阿部次郎と意に当たる人材が酒田と鶴岡に多いことや,日本海側の諸県が水沢新司(新潟),藤子不二雄(富山),水木しげる(鳥取)など,漫画家を輩出しているのも面白い。

最後に,長い日本の歴史のなかで,近代に入って,全く新たに生じた日本人の出生地である,沖縄,北海道,植民地で誕生した人物を挙げてみよう。

まず,沖縄であるが,日本に取り込まれたことによって起きた苦しみを体現した,沖縄県初の高等官となるも,県知事奈良原繁と闘って挫折,精神に異常を来した謝花昇,彼に呼応,進路を投げ打って帰郷し,挫折後,"近代沖縄移民の父"となるも早世した当山久三,昭和天皇が皇太子時代渡欧の際の艦長となるほどの名将ながら,沖縄差別に抵抗して政治家に転身した漢那憲和,日本共産党創設に参加,戦時下を非転向で通すも,<敗戦>後,マッカーサーに追放され,北京で没した徳田球一,沖縄復帰運動に尽力し,初の公選で琉球政府主席,復帰後初の沖縄県知事となった屋良朝苗,地上戦の悲劇とアメリカ占領下,戦争未亡人を皮切りに,福祉問題に後半生を捧げた島マス,沖縄独立を夢見た伝説の女傑照屋敏子,沖縄人民党結成,初の立法院議員や那覇市長になる度,米軍から追放されるも,復帰運動に邁進した瀬長亀次郎,サイパンで働くうち敗戦,土地は接収,本土復帰も事態悪化で,デモ先頭に立った"反戦ばあちゃん"松田カメといった人物がいる一方,古典を研究・改革し後進を育成,芸の大きさで"琉球の団十郎"になるも,沖縄戦中不明死した琉球舞踊家玉城盛重,沖縄民俗学の創始者伊波普猷,沖縄の旋律を用いて沖縄音楽の世界への普及に努め,採譜により「琉球の民謡」も出版した金井喜久子,<敗戦>直後の{自由沖縄}発刊や{沖縄文化協会}設立など,東京で,沖縄のために尽力した民俗研究家比嘉春潮といった,沖縄のアイデンティの確立に努めた人物がいる。

次に,本土各地からの移民によって成立した北海道からは,アメリカのように,新たなフロンティアを求め,破天荒に挑戦していく,現代(風刺)漫画創始して,<大正デモクラシー>期を画す一方,かの子の夫として特異な生き方をした岡本一平を代表に,日本人として最初にエジプト(ポートサイド)に定住,現地人と結婚し,手広く商売した南部憲一,<チャタレイ裁判>や「女性に関する十二章」で話題を提供しながら,「日本文壇史」の偉業を遺した伊藤整,幼くして人気得るも破綻し退場,実業界で,男として振舞って成功後,復帰し伝説化した女性の天才琵琶師鶴田錦史,デビュー即沈黙後20年,執筆再開するや女性読者を魅了して"現代の清少納言",最後は参議院議員になった森田たま,40過ぎになって,本格的に文壇に登場するや,次々と人気作品を発表,最高レベルの賞を総ナメにした井上靖,戦時下に航空機を開発研究,<敗戦>で雌伏,復活後,国産{YS11}の設計・人力飛行機で名を成した木村秀政,週刊誌の嚆矢{週刊新潮}はじめ,戦後ジャーナリズムを主導,黒子に徹して,新潮社の"天皇"になった斎藤十一,一介の会社員から,階段を駆け上がるように,フジサンケイグループ総帥になった鹿内信隆,共産党員となり,諌める母が自殺,入獄中反省し反共主義者に転向,政界黒幕として特異な存在になった田中清玄,戦後の日本人が世界の一流の文化に触れる機会をつくった後,波乱の人生を歩んだ神彰,連続殺人事件を起して死刑になる間,獄中で創作活動を続け,その育ちや裁判が社会問題化した永山則夫ら,常識を超えるような人物を輩出する一方,金田一京助と運命的な出会い,膨大な口承の一部が「アイヌ叙事詩ユーカラ集」になった金成マツ,アイヌ出身の語学の天才で,アイヌ文化研究者に必携の多くの著作を遺して,早世した知里真志保,生涯,北海道内を歩き,アイヌ文化伝承の記録と,優れた自伝的小説を遺した詩人更科源蔵ら,アイヌのアイデンティ確立に努めた人物,その他,ロシア領漁場開拓し{日魯漁業}創立,<敗戦>打撃で政界入りし,日ソ漁業交渉に奔走した平塚常次郎,創痍の身を挺して日本共産党を指導するうち,仲間に売られ,逮捕・拷問死した経済学者野呂栄太郎,共産党から転向後,「生活の探求」が,弾圧に進路を見失っていた青年知識層に感動を与えた小説家島木健作,共産主義から転向,戦時期に日本浪漫派中心で,<敗戦>後も日本的なものを模索し,絶大な人気を得た亀井勝一郎,戦時下リアリズム演劇を確立して名作を生むも検挙され,<敗戦>後,神経衰弱が高じて自殺した久保栄,乳がん手術による「乳房喪失」で歌壇に衝撃与え,直後に没した中条ふみ子らがいる。

最後に,植民地で生れた日本人には,天津で生まれ,ソ連も追われ亡命したメキシコで,巨大な足跡"演劇の栄光の時代"を築いて没した佐野碩(セキ=サノ),台湾で生まれ,<敗戦>直後に未曾有の形而上学的思想小説「死霊」を書き始め,長い中断も大作にして没した埴谷雄高,大連で生まれ,<敗戦>後の経済復興政策の軸となる役割をして,国際的に著名となり,幅広く活躍した大来佐武郎,青島で生まれ,黒沢映画で,日本を代表する世界的な俳優になり,プロデューサーとして自らも製作した三船敏郎,奉天で生まれ,世界的な版画家になった後,芸術のさまざまな分野に挑戦し続けた池田満寿夫,朝鮮で生まれ,海外技術協力事業団からブータンに派遣され,農業発展に大きく貢献した西岡京治ら,コスモポリタン的で,常識を超えるスケールの大きな人物が多く,その他,大連で生まれ,高卒ながら,"かんばん方式"を導入はじめ,生産性高めて,{トヨタ}をトップ企業にした大野耐一,朝鮮で生まれ,テレビCM制作のジャンルを開拓,次々受賞して天才といわれるも,絶頂のなか自殺した杉山登志もユニークである。なお,植民地になった現地人から,準日本人になった人物には,台湾出身の元日本兵で,30年間敗戦を知らずに,モロタイ島の密林で祖国を思い続けた中村輝夫,空手道を究め,'極真'を世界に広めるも,孤立化。梶原一騎の劇画「空手バカ一代」のモデル大山倍達,植民地下の台湾人で,独自の思想「真・善・美」による杏林大学・病院の創立者松田進勇,植民地下の朝鮮人で,相撲から転向,日本のプロレスを創設発展させ,猪木・馬場を発掘,刺されて急逝した力道山,植民地下の朝鮮人で,日本で育ち,屈折した体験を背景に,詩情と通俗で人気を得たが,早世した立原正秋らがいる。

この章TOPへ

ページTOPへ

・・・第1話:かつての智慧を見直す

・・・第2話:年齢段階と生き方リズム(平均寿命80歳時代への対応)

・・・第3話:ライフステージモデル(3歳ピッチの年齢段階)

第2論:年齢と活動(登退場パターン)

・・・第1話:登退場年齢パターンと活動パターン

・・・第2話:時代と登退場年齢・活動パターン

・・・第3話:分野型と登退場年齢・活動パターン

第3論:人生として捉える(誕生から登場,退場から死)

・・・第1話:始り方(誕生から登場まで)

・・・第2話:終わり方(退場から死まで)

・・・第3話:参考までに,生地について

第1論:年齢段階のとらえ方(ライフステージモデル)

第1話:かつての智慧を見直す

自分の生き方を全うするべく,年齢のタイミングを活かしたり,失わないためには,法制度的に齢をとらされるのでなく,自ら主体的に齢を重ねる意味を問うことが必要であり,歴史にリズムがあるように(日本史話三講の二参照),年齢には階梯(ステージ)もあることも知っておきたい。選挙権は18歳に引き下げられたが,成人は20歳のままであるのは,高卒との関係で矛盾が多く,例えば,18歳で,大学か就職のいずれにしても飲酒喫煙環境になり,成人前にそれをすれば,本人も,与えた先輩たちも罪になってしまう無理がまかり通っていると感じさせられる。また,36歳前後が,管理職になるか,平(ひら)で終わるかの境目(課長などになる年齢)というのが共通の認識で,少し前までは55歳定年が一般的であったが,人生80年を大きく超えるようになって,年金の負担軽減のために,できるだけ長く働けるようにしようとする政策がとられ,それを国民が歓迎しているのは,定年退職後の生き方が見えない,近世,さらには戦前までは,出家や隠居など,世代交替を促進して活性を保つ仕組みがあったが,近年,自主的に引退するという文化も全く失われてしまっている。ついでながら,少年法の改正で,犯罪に対する責任を負わせる年齢がどんどん引き下げられているが,責任を負わせるなら権利も与えるべきというまともな観点から,18歳成人制も議論してもらいたいものである。

若者の自殺,犯罪,遅婚,独立しないといったことが多くなっているのは,年齢階梯(ライフステージ)の感覚が無くなってしまったこと,生き方の自由を強調しすぎる一方,自由に生きるための力を養うような教育などをしないできたツケとも言えるだろう。今や若者どころか,相当の高齢者にも若者と同程度の人物が見られる。両親につれられて遊んでいる一人っ子などは,親同志の会話が主になり,小さな子供は一人で大きな大人二人に対抗しなくてはならず,人間関係がうまく育たない,結局いわゆる「いい子」にならざるを得くなり,そのツケが後に現れることになってしまうので,片親ずつがそれぞれ,子供と1対1で真剣に対話するようにすることも必要と思われる。その上,ひとり親が多くなるなか,子どもを乳母車で連れながら,自らはスマホに夢中で,子との会話が無いのを目にしたり,親による子供の虐待の報道が続いているのも悲しいことで,子供を保護すべき立場であるのに逆のことをしている,子供には何の罪もない,子供はそこから逃れることができない,子供には将来の可能性が非常に大きいなどから,何らかの社会的な監視や,一般の殺人などよりも重い刑を採用することなどを求めざるを得なくなってしまうのである。

自分の生き方を考えるために,優れた人物の伝記を読むことが大切なのは言うまでも無いが,いわゆる作家をはじめとする芸術家は,その作品への愛着から,作家自身へのファンとなり,その作家の人生そのものが劇的で,感じるままに行動していることも面白い,とくに束縛されている日本人にとって,その自由さが羨望の対象になることもあって,非常に多くの伝記が発行されている。だからと言って,そのように生きようとする人は少ないだろうし,そういった人が目の前にいれば,社会になじまないといって排除するだろう(夏目漱石がもし現代に現れたとしたら,世に出ないうちに変人として潰されてしまったのではないだろうか)。同じように多い,いわゆる偉人の伝記も,感銘を受けこそすれ,行動に移すのは簡単では無く,もっと違うさまざまな人物の伝記が必要だろう。蛇足ながら,芸術家は,その作品によって記憶されるため,とくに,長生きした人が若死にしたその芸術家よりずっと前に誕生していることがあるなど,年齢を錯覚しやすいところもある(戦後の吉田茂首相は,与謝野晶子と同じ年に生まれている)。歴史に登場する人物の年譜を見れば,その多くは,あることが際立った例でしかなく,天才であるとか、運が良かったと片付けづけず,自分はどのようにしていったら良いか,意識的にめざすことが大切なのだ。

いわゆる平均寿命について,良く「昔の人は皆若死にした」と言われるが,多くの人がその年齢頃に死去したということではなく,また,かっての最高齢者が60どまりで,現代が120と倍増したというわけでもなく,近世以前では,大半は生まれてすぐに,あるいは若いうちに,中世の戦などで早世した人物が多いのを含めて平均した数字でして,昔も僧を中心に長生きの人はいたし,100歳を超えた長寿者もいたのである(81歳で死去した行基より前でも,推古天皇は74歳,山上憶良は73歳で没している)。現在の長寿者が,すごく長寿になったわけではなく,長寿者の比率が非常に増えたため,平均寿命が男性でもほぼ80歳を超えるに至ったのであり,かつての長寿者が自らの同年代の友人らをほとんどを失っていたのに対し,現在の長寿者は自らの友人ら多数も存在しているにもかかわらず不幸に見えるのはなぜなのだろうか。子供や孫との関係が希薄になり,家族のなか,さらには社会のなかで,長老としての役割を失い,老人の数の方が若者より多くなれば敬われなくなるのも当然で,しかもその老人が若者の仕事の機会を奪ってしまっているのだから,何をかいわんやである。いわゆる第三の人生が無い,第三の人生のビジョンが描けていないことが最大の理由といえるだろう。かつての論語や世阿弥の書など,年齢段階ごとの指針となるようなものがあったが,近年は,西欧でホイジンガの「中年の四季」など部分的試みがなされているものの,多くの人たちの指針になるようなものが無く,生き方は各人の自由という建前が,そういった議論すら避けさせていると思わざるを得ない。

かつては,「論語」(男女7歳にして席を同じうせず,不惑の年,知命の年など)や「花伝書」など,何歳までに何をすべきかという指南書は色々あって,島井宗室は「遺訓17ヶ条」で,40歳までは,少しも派手やかなことをしてはならない,50歳までは,一切の宗教に関係してはならない,賭け事は一切禁止で,碁・将棋・謡曲・舞も40歳までは一切ダメだが,50歳を過ぎたら自由にして良いなどと言っているし,黒住宗忠が門人に語った言葉では,35歳に天命を得,44歳頃までは邪念が除けなかったが,その後20年は全く透明になったものの,64歳頃から日常の雑事の影響でもとのようになったということである。葛飾北斎をはじめ,後世に残るような人物ほど,明確なライフステージ・人生にメリハリがあるように見えることも指摘しておきたい。近年でも,ヴァンヂャケット創業を創業して一世を風靡した石津謙介は,「人生は四毛作」を謳い,寿命を百歳として,25年ごとに区切った4つの時期それぞれにふさわしい収穫があると考え,一毛作めは,誕生から25歳までの,人格の基礎を形成する時期,二毛作めは,50歳までの,社会人として働き,自分自身を磨くとともに,社会生活を形成する時期,三毛作めは,75歳までで,それまでの収穫したものを使って,新しい人生を大いに楽しむ時期,そして,75歳以上の,四毛作めは,もうけものの時期なので,思うまま自由に使えば良いと言っている。

これらの多くが10歳区分なのは,十進法による全く人為的なもので,実際の成長では,とくに学校制度との関連で,9歳,細かくは3歳区分の方が適合しているように見える。唐突に思われるかもしれないが,27歳までの生物的生長,54歳社会的成長(結婚や子育ても)。その後の平均寿命に近い81歳までの文化的成長(退職後の第二第三の人生)という27歳区分の三段階のステージで捉えるのがポイントになると考えられる。あくまでも枠組みで,年譜など,戦前までは数え年齢で示され,戦後は満年齢になっているから,それだけでも,最大2年の幅になるように,ある程度前後するのは当然であろう。石津の話で,25歳を27歳,50歳を54歳,75歳を81歳と読み替えると,ほとんど今指摘したことことに対応するのではないだろうか。東京海上保険の中興の祖で,独自の哲学を持った実業家・平生釟三郎が唱えた人生三分論では,第1期は,他力に頼って生きる修業の時代で,第2期の,独立の時代を経て,第3期は,他人に力を貸すべき社会奉仕の時代ということになるが,本講での人生三段階論をそのまま述べてくれているように思われる。ついでに言えば,梅原猛は,35歳まで西欧哲学,以降45歳まで仏教,以降55歳まで神道弥生,以降アイヌ縄文へと精神遍歴をしているし,田村明は,27歳までに3学科を卒業,以降36歳まで日本生命,以降41歳(厄年)まで環境開発センター,以降54歳まで横浜市,以降法大教授と,職業もろとも変遷しているのである。

自らの話を述べれば,54歳で引退した時,周囲からいろいろ言われたが,その直後にある人が「54歳引退論」なる本を出版,同じ考えの人もいるものだと勇気づけられるも,長く続けることにのみ価値を見出し,転換を嫌う日本人一般には通じず,全く売れなかったようだ。要は,54歳というのは,第三の人生を考えた場合の第二の人生との分岐点として最もバランスの良い年齢だということ,36歳からバリバリやっても,中間管理職に上げられて,現場からは離れる上,責任ばかり負わされることになる,昔から,男の大厄は42歳と言われているのも,この頃,離婚・大病・災難・転職など人生で大きなことが起こるからだろう。社会的成長期への準備期間を18~27歳とすれば,45~54歳を第三の人生への準備期間と位置付けることができるのではないだろうか。

第2話:年齢段階と生き方リズム(平均寿命80歳時代への対応)

人生上の大きな転換点になる思春期の年齢では,悩みや社会的反抗が自然なのであって,それを誤魔化してエスカレータ的に大人にすることで,結果的に変な大人を増加させ社会を退廃させているように見える。少年犯罪の増加も,身体的エネルギーの発散の場がないこと(かつての安保や全共闘なども発散の場であった),何かに挑戦したい欲求を押さえられていることなどから,結局「意」が育たないまま大人になってしまう。家族周期という観点からは,結婚や子育てなどの年齢,3世代家族など,長い間大きな変化は無かったが,ここ数十年の間に,パターンが劇的に変化し多様になっている。社会全体としての世代相互の重なりや,断絶・分配問題,後継者問題(伝統工芸等従来世襲的であったものが変わる)なども同様で,一般に出ているライフサイクル論を見ると,生殖・老化など生物的成長に限られ,それも,誕生から成人するところまではやたらに詳しいが,その後については科学的な説明は無く,社会的成長・文化的成長のあることが,人間を他の生物と分けるとすれば,それぞれの段階での説明も必要になってくるだろう。

年齢段階の大枠が若・中・老の三層構造であることは変わらないが,高齢化とは,多くの人が長生きするようになることで,長寿者がより長寿になような新しい事態ではなく,歴史人物に学ぶことができるものなので,大衆化というのが,より多くの人が貴族に近い暮らしができるようになったことというのに近い話とも言えるだろう。「若」が過去からのインプット,「中」の社会的人生への予習を経て,「中」が現在とのミキシングであるとすれば,「老」は未来へのアウトプットのためのもので,「老」の文化的人生へ転換するための復習(反省・まとめ)も必要ということである。子供のこころと大人の知恵を併せ持つ「老」が理想ということだろう。

高齢化社会,人生80歳時代を迎え,我々はどのように人生設計(デザイン)をしていったら良いのだろうか。まず,その出発点として,デズモンド・モリスの「年齢の本」1983をベースに,近年の生物学や心理学の成果,年齢に関する伝統的慣習,過去の偉人や天才の生涯,さまざまな組織に見られる年齢に関する制度や経験などを踏まえて,年齢ごとに書き込んだ図を作成してみた。⇒PDFファイル「年齢段階MAP」

⇒コラム(その他参考にしたもの)

第3話:ライフステージモデル(3歳ピッチの年齢段階)

はじめに

具体的には「三つ子の魂百まで」と言われるような3歳までの乳幼児期,そして知能や体力の発達する小・中学生期,いわゆる青春の時代を経て,結婚や就職など人生のビッグ・イベントの集中する時期になる。そして子供が生まれ,その子がまた同じような人生を歩み始めるが,本人の方は,たとえば男子一般で言えば,企業などにおいて課長職すなわち管理職として認められるのが36才前後に集中,かつては55歳が多かった定年も,高齢化に対応して,それを延長すべきという考え方が主流になってきていまるものの,それでもその後の人生が長いことから,もっと早く別の人生を選択できるようにすべきであるといった考え方も根強く,第三の人生について,まだうまい回答は見いだされていないのが現状だろう。

そこで,エドモンド・モリスの「年齢」やダニエル・J・レビンソンの「人生の四季」,あるいは人名事辞典等による,すぐれた人たちの活動と年齢の関係,さらには世帯や家族に関する調査などを踏まえて,ライフ・サイクルのモデルをつくってみよう。⇒コラム(参考図)

モデルの内容は,まず人生を大きく三季にわけ,データや学校制度などに基づいて,最小単位を3年,その3倍の9年を中単位,さらにその3倍の27年を季の単位とする。

ここで,わが身を振り返ってみると,自分が生まれた時にコンピュータが登場(動物的成長期に対応),27歳から54歳のいわゆる働き盛りには,パソコン登場からウィンドウズの確立(社会的成長期に対応)に至り,それもあって54歳に引退して,データベースづくり始めパソコンを活用した取組みをすることになった。この間,インターネットが急速に進捗(文化的活動期に対応),自らの成果をその上で展開して行くのが今後の課題ということになった。

第一季は,生物的成長期で,乳幼児から小学校低学年にかけての基礎的成長,小学校高学年から中,高校にかけての二次成長(いわゆる性徴期,思春期),そして18~27歳はあらゆる意味で大きな時期で,ここで進学,就職,結婚,出産等人生の大きな選択が集中的になされるが,その後の社会的成長期へと脱皮するためにも重要な時期で,概してこの時期に多くのことに挑戦しておくことがその後の人生にとっても大きな意味を持つ。18~27歳は,地域側から見た場合も,若い人たちが流出したり,結婚や就職などによって外から入ってくるなど変化に富む時期で,人生全体として眺めれば,武者修行期として若い人たちの自由にすべきでもあり,地方から大都市流出することもやむを得ないだろう。しかし,武者修行後,それが地方に還元されるのでなければ,地域としての人材投資という点で意味はなく,むしろ大都市で生まれ育った若い人たちが,この時期に地方や第三世界へ出ていくことが,これから重要になってくるではないだろうか。

⇒コラム((参考)U,J,Iターン)

第二季は社会的成長期で,人生の働きざかりを社会のために役立てるときでもあり,その分,収入を得て,貯えをつくっていくことになる。前半の27~36歳の間は,自らの専門的あるいは得意とする領域を形成していく時期であり,36~45歳の間に,その成果をいかし,本来的な意味で社会に関わって行くことになる。45~54歳は,人生80歳の時代ともなるとその先がまだ永く,それを文化的成長期とすれば,丁度生物的成長から社会的成長への移行期があったように,次の文化的成長への移行期としてとらえることができる。つまり,社会的成長の成果を背景に,再びさまざまな挑戦を行うことが考えられるのである(最近,この段階で,企業をやめる人が多く見られるようになっている)。

このモデルの適用については,三世代を重ねてみるとその意味が明確になります。ある人にとっての社会的成長期は,自分の子供はじめ次の世代の生物的成長期であり,親は文化的成長期ということで,それぞれの移行期も概ね一致し,収入と支出もバランスする。今後わが国全体が人口減少期に入り,人口ピラミッドも,つりがね状から,漏斗状になっていくが,その段階では,第三季が最も多く,第一季が少なくなって,上手く重ねることが必要になってくる。以上のことから,個々の人たちを型にはめるという考え方ではなく,ひとつの軸として,このモデルを活用し,地域デザインをしていくようなことが考えられるだろう。

高卒前をみると,いわゆる6・3・3制など,日本の学校は3歳ピッチに刻まれた段階を採用しているので,3歳刻みの年齢階梯には大きな意味があると考えらる。中高一貫教育の話が出回るようになったのは,いわゆる思春期で,高校受験が,人間の生物的成長と矛盾していることと関係,身体が急速に発達している時に,頭を駆使するわけには行かないのだ。自分の体験でも,幸い中高一貫教育校に入っていたが,中学入学時と高校卒業時には同学年トップクラスだったのに,中学3年から高校1年の頃はかなりひどい成績だった。

現代では空しい話になってしまっているが,結婚・就職・育児に至るまでの0~18歳は,一応生物的成長期といえるだろう。この間,「頭」については,成人後に役割を発揮することができるよう,人類がそれまで学んできた経験など過去の「知」を教育として植えつけて行くことになる。おおむね18~27歳の間で,次の段階(成熟した大人)に進むわけであるが,その間は,いろいろなことに挑戦すべきで,何をしても良い,あるいは若いが故に何をしても認められるべきといえるだろう。この間の経験,たとえば浪人生活や海外生活でも,後の人生に大きな意味を持つことになる。

そして,27歳くらいになると,ようやく定着するのである(自分の経験でも,大卒後は大学院で別の専門に進みましたが,修了後はもとの大学の専門活かす会社に就職,引き続き結婚もし,27歳で独立して事務所を開いた)。今をときめく韓国のサムスン電子では,入社5年目(だいたい27歳)に,これからも共にやっていける社員かどうかを社長自ら判断,つまり27歳までの生き方が評価されるということのようである。27歳以後は,社会的成長期として,会社などの組織(昔なら村落共同体など)でもまれ,36歳頃が岐路になる。その時点で,将来,上に立って行くような人物が明確になり,大半の人間は行く末が見えてしまって,保守的傾向になり始める(人生の一つの折り返し点)。とはいえ,社会的な役割を最大限発揮すべくバリバリ働き,一般的には定年で退職,上に立つ者は,その後も役職や天下りで働き続けることになる。その定年も,かつては55歳だったが,高齢化社会に対応すべく,現在の60歳をさらに延長して65歳さらには70歳にまで引き上げようとしているが,このことが,若い人が社会に入って活躍する場を狭めると同時に,老後のいわゆる第三の人生への取り組みをあいまいにしてしまうことに思いを致すべきだろう。27歳までの生物的成長期が「過去」「知」に対応するように,社会的成長期はまさに「現在」の時間に対応(忙しいというのは,文字通り,心を亡くすこと),刹那的という点で「情」に対応していることになる。

54歳以降を,文化的成長期(江戸時代の隠居が社会的に自由に発言し指導してきたのもその一つ)とみなし,未来に何かを遺して死に至る移行期(72~81歳)に至る。81歳を過ぎる長寿者は,まさに人生のオマケ,最大の幸せを生きるものといえるだろう。

以下,年齢階梯(ライフステージ)について解説する。

Ⅰ:若年層(0~27歳):生物的成長期,「未来」「意」対応。

Ⅰ-1:幼年期(0~9歳):七五三期,家庭的環境が主となる時期,学習期,神経的成長期(脳の形成>コンピュータとの比喩),「情」の形成(音楽や数学の天才に関わる),原体験期誕生から小学校低学年まで。確かに小学校の高学年になると,すっかりイメージが変わる。とくに女子の成長は著しく,男子が子供扱いされてしまっている例も多いようで,かつて「男女7歳席を同じうせず」といわれたように,この段階までは,男女別なく子供として一括りにできるということだろう。つまり,将来の人物形成にとっての基礎となる期間で,とりわけ優秀とされる子供たちの多くは,入学以前の家庭教育によっていることが大きく,最近の優れたスポーツ選手や芸術家なども,家庭教育によって生まれていることが話題になるが,学校の「頭」の教育の抑圧を受けない分野であることも大きいと思われ,戦前までは,できる子供をわざわざ出家させたり,養子に出すことも一般的だったのである。

⇒コラム(コンピュータとの比喩)

・0~3歳(いわゆる乳児):親(もしくは育て役)の役割大,情緒形成は安定のもと。

・3~6歳(いわゆる幼児):現代では幼稚園・保育園との関係。さまざまなものを吸収する時期。スポーツや音楽はこの時期に始めたものが多い。コンピュータに例えれば,基本ハード(CPU,入出力器など)を構築する時期。リズム感。

・6~9歳(いわゆる児童):小学校低学年。OSに当たるものの脳へのインストール時期(少なくともあることを集中的に繰り返しやることが意味を持つ)。遊びを介して,個人から社会への意識(人間関係)を身につける。

⇒コラム(小学生程度の子育て10原則)

9歳:幼年期と少年期の境となるエポック。小学校低学年と高学年の間には大きな違いがある。

Ⅰ-2:少年期(9~18歳):中等教育期,身体成長期(いわゆる学校教育が「知」の形成主体であるのに対し,スポーツ・芸能などに関わる「意」の形成に対応)。小学校高学年から中学高校まで,年を取って行くに従い,この頃の思い出が最も多くなる時期,基本アプリケーションと辞書のインストール(基礎学習,知っておくべきこと)。現代の学校教育は,親子に迎合するあまり,流行的なものの採用が多くなってしまっているが,過去の人類の蓄積(僧の世界の経典や公家・武家のしきたりなども)を効果的に学べるようにすることも必要だろう。良く個性的教育というが,結果を見れば個性的人材は,あまり出ていないようだ。自由にすれば個性が出るのではなく,逆に個性と思いこんで他を受けつけないようになってしまう。相撲などを見ればわかるように,型があるからこそ個性が強く現れ,その型に当たるものが学校教育であるべきで,型にはめるものではなく,9~18歳を全体としてひとつの教育期間と考えて,教科体制をつくるのが望ましい。無駄な受験競争を避け,部活動などで友人との関係をつくることが人格形成に役立つのである(かつての若者宿もその役割をしていた)。

・9歳~12歳:小学校高学年期。生殖機能の発現,性差明確に(女が男より先を行く),性衝動への対応,耳の成熟のピーク。

・12歳~15歳:中学校期。死亡率低い,運動機能の拡大(この時期に受験勉強するのは無理で中高一貫教育に意義),スポーツ特に競技に集中することが,決断力・判断力・集中力など「意」の形成に役立つ,早い者は性的経験。

・15歳~18歳:高校期。死亡率最小期。社会機能の形成期(昔の若衆宿にあたるもの,同性愛的なものにも意義),成人への門出(部分的に大人の権利と義務),生殖能力成熟し過敏になる。

18歳:少年期と青年期の境となるエポック。現代の人生では極めて大きい年齢。大半の人にとって大学進学か就職,非婚やフリーターなどが多くなっているのを見ると,これ以降の年齢階梯のケジメが無くなってしまっているのが原因と考えられる。

Ⅰ-3:青年期(18~27歳):第一移行期・交流期。恋愛から結婚に至る広義の思春期でもあり,(大学に入って展開,就職して社会的体験,親からの独立,結婚,子供ができるなど)生涯で最もさまざまなことが起きる,本来「人生の華」であったが,現代では,人生で最も暗い時期になってしまっているようだ。さまざまな歴史的人物の年譜を見てみると,この時期に大恋愛や大失恋,悩みやノイローゼ,自殺未遂,放浪,大学でも学士入学などによって,全く別の分野を学び直したり,より幅広く多くの挑戦挫折をした人物ほど後に大人物になっていることが分かる。自己を見いだす時期(自らのルーツ・適性など),適性を伸ばし弱点を減じる時期ともいえるだろう。本来,若者なので大目に見られてしかるべき,あるいは若者を引き立てようとする人物に出会って道が開ける時期でもあったはずであり,自らに適した分野を見つけるには,いろいろやってみるのが一番であるが,現実には周りからの強制どころか,自己規制によって人生の針路を決めてしまっているように見える。個性を求めるという一方で,黒一色のリクルートスタイルを見ると悲しささえ覚えてしまう。実際,幼年期には明るく闊達だった子供が,少年期,青年期を経るに従い,だんだん暗くなり,建前的なことしか言えなくなってしまっているように,次の社会的成長期のために,できるだけ多くの体験を積むべきこの時期が,現代では最も何事も無い時期になってしまっているようにすら見えてしまう。「就職後3年以内で直にやめる」「フリーターになりたがる」人が多くなっているのも当然で,27歳頃に本格的に就職できるような道を開くことが求められる。親子間の相互依存も問題になっているが,戦前は若衆宿や徴兵など,さらに遡れば,元服や武者修業など,親子の相互自立を意識しなくてもできるように組み込まれていたのである。

⇒コラム(青年期への取り組み)

・18歳~21歳:就職,大学,浪人その他の選択・親からの完全な独立(大人)へ・性欲絶頂期・脳の活動ピーク(創造性)

・21歳~24歳:出産死亡率低い,肉体的成熟ピーク,人生で何をすべきか悩む時期

・24歳~27歳:出産死亡率低い,社会的認識高まる,男の結婚年齢,母親になる理想的年齢

27歳:若年層と中年層の境となる大きなエポック。この年齢になると,もう若者とは言っておられず,社会人としてどうかが問われ始める。結婚相手や就職先も決まって,ようやく腰を落ち着けるが,自分の人生にとってどうかは分からない状況で,すぐにサジを投げるのではなく,少なくとも選択したもの(結婚相手や就職先)に賭けて,地道に取組むことが社会的成長につながると思われる。

Ⅱ:中年層(27~54歳):社会的成長期,「現在」「情」対応。

毎日が(過去も未来もなく)現在で,自分のためと社会的活動が一体になるのが望ましいのは勿論であるが,(第三の人生が望ましいものになることを前提に)収入を確保し,暮らしを確立して,老後に備えることが最大の目的になってしまうのもやむを得えない。自分の子供は若年層(生物的成長期),自分の親は高年層(文化的成長期)というように,いわゆる三世代の中間,自らの親と子が同時に存在することで,人生の核にもなるのである。

Ⅱ-1:盛年期(27~36歳):社会学習期,職能確立期。就職する多くの人たちにとっては,年齢とともに収入もアップし,教えられた仕事ができるようになって行く段階であるが,36歳で確立できるかどうかで,後の針路が決まってしまうところがある。分かったつもりで全力投球するも,大半はいわゆる「平」で終わってしまうが,そうならないため,さらには定年後も射程において,①努力すなわち自己訓練し,②個人の役割(触媒(協同作業がうまくいくため,あるいは,全体の方向をまとめるには,誰かが触媒にならなければならない),触媒によって単なる寄せ集めではなく統合された新たなものが生まれることを意識,さらに,③指導,良き上司や外部の優れた人との出会いを心がけることが必要である。ビートルズを例に出すのも変だが,同じ職種でもナレアイでなく緊張関係にあることが創造につながる一方,新たな創造について「個人の力ではできない」とばかり言っている限り,個人が矮小化され,その力は磨かれない。かつてのような独裁的個人権力(あらゆる分野での)は否定されるべきであるが,成果が出るには,結局は個人の力がきいているということを忘れてはいけない。

・27歳~30歳:活力期

・30歳~33歳:生産的,本気で仕事に取組む,革命家の年

・33歳~36歳:社会的自立,プロの確立(大企業の課長職など)

36歳:盛年期と壮年期の境となるエポック。36歳進路決定説だけでなく,なんらかの業績を出すなど,人生の折り返し点でもあり,モーツァルトやマリリンモンローが死んだ年齢というのも意味がありそうだ。

Ⅱ-2:壮年期(36~45歳):応用期,職務リーダー期,仕事での社会還元期。徹底的に働き収入確保されるが,子供への教育投資など家庭での出費も多い。自らの仕事で最も活動的な時期(ある意味所属先を代表するような責任も)。

・36歳~39歳:女性が性的に活発,大きな変化,発明家の年

・39歳~42歳:立場の変化,不安定化,幻滅と自足(ものの本当の価値が分かり始める)=大厄

・42歳~45歳:自己点検期

45歳:壮年期と熟年期の境となるエポック。達成感を持つ一方,かつての厄年に近く,身体や環境に問題が起こり,人生の再安定化はかる年にもなる。

Ⅱ-3:熟年期(45~54歳):第二移行期(更年期),交流期(人間とは限らず古典等幅広く)。できる限りのまとめ(反省)をし,第三の人生に向けての準備することが必要になる。後輩指導しながらも,熟すことができるかどうかが問われ,そうしないと惰性で定年を迎えることになり,第三の人生の見通しは立たない。欧米のように,労働と余暇を明確に区別する社会では,曲りなりにも,第三の人生は余暇(それに見合った年金等が必要である)として位置づけられるが,そもそも夏期休暇などでも長期に休暇をとることのできない日本人にはあまり適さないだろう。子供が独立し,人生で最も金銭的な余裕のある時期にもなるので,本を沢山読んだり,芸術その他文化的なものを身につけるなど,第三の人生のための自己投資をし,自分を再発見したり,それまでの人生をシャッフルするなどして,次の一歩を踏み出せるようにすることが求められる時期ともいえるだろう。

・45歳~48歳:完熟期,古代戦士引退の年,科学分野業績大,新たな生き方への移行(若返り策)

・48歳~51歳:知的思考判断,人格形成完了,性的能力や感覚器官衰え始める,女性の更年期

・51歳~54歳:男性の更年期

以上のように,社会的成長期の各期それぞれも3年を一単位として意識すれば目安が立つ。その意味するところは,最初の3年はわけもわからず,次の3年は分かった気でも諸問題,最後の3年で確信もって行えるということ,その3年も,最初の1年,次の1年,最後の1年と全く同様のリズムで,常に,短期的,中期的,長期的目標を立てて取り組むことが求められるということなのだ。

54歳:中年層と高年層の境となる大きなエポック。「老い」について考え始める,すなわち老齢の始まりで,自殺も多くなるということからも,この年齢で引退するのがベストと考えられる。

Ⅲ:高年層(54歳~81歳):文化的成長期,「過去」「知」対応

さていよいよ第三の人生に突入(54~81歳)する。本当に分かって活動できるようになり,家族からも独立,それまでの越し方を振り返り,さらには広い目で見渡して,未来への遺産を遺して行くのが,安心して死を迎えることができることにつながるのである。自分の子供も独立し,親の介護などからも解放されるのが一般的と思われるが,そうでない場合は,社会的対応も必要だろう。それまでやろうとしてできなかったことをする,新たな学習や遊び・道楽も徹底すれば,成果があがるし,ボランティアなど,それまで蓄積してきたものを社会的に還元するのも良いだろう。

Ⅲ-1:初老期(54~63歳):指導者期。かつては40歳で初老だった時代もあったが,2010年のNHK放送文化研究所の「初老と思う年齢のアンケート調査」で,最も多かったのは60歳ながら,平均値は57歳ということだったので,この期間を初老期と呼んで差し支えないと思う。「老」がつくのは,それだけ人生経験を積んでいることを示すと同時に,老化の始まりということでもあり,法律上の高齢者は65歳以上なので,その前段階ともいえる。まさにしっかりした老人になるための期間で,社会的成長期の36歳に対応する63歳には,老人として確立することをめざすことになる。社会的成長期の始めの段階で右も左も分からなかったのと同様,この期間にやりたいことに着手したりして,ある程度方向を掴むようにすることが求められる。

・54歳~57歳:

・57歳~60歳:能力落ちる

・60歳~63歳:まとめ役(委員長など),家庭を愛するようになる

63歳:初老期と中老期の境となるエポック。以降は,追って解説予定であるが,第2論以降の歴史人物の例に学んで,自ら考えて欲しいところである。

Ⅲ-2:中老期(63歳~72歳):

・63歳~66歳:

・66歳~69歳:

・69歳~72歳:

72歳:中老期と高老期の境となるエポック。

Ⅲ-3:高老期(72歳~81歳):

・72歳~75歳:

・75歳~78歳:

・78歳~81歳:

81歳:高年層と特老期の境となる特別なエポック。

X:特老期(81歳~):

この章TOPへ

ページTOPへ

第2論:年齢と活動~(社会への・からの)登退場パターン

第1話:登退場年齢パターンと活動パターン

1:登退場年齢パターンの枠組み

まず基本的な枠組みとして,トップページに示した「年齢適活年譜リスト」により,登場,すなわち,ある分野型において,社会的に確立したり,認知されたりしたと見なされる年齢,退場,すなわちその分野型においては社会から退去,あるいは役割が無くなったと見なされる年齢を確認し,第1論で示した段階に対応して,機械的に,

登場年齢が

若年層の幼年期(0歳~9歳)のものを早期の前半に登場したとして早出(前)

少年期(9歳~18歳)のものを早期の中間に登場したとして早出(中)

青年期(18歳~27歳)のものを早期の後半に登場したとして早出(後)

中年層の盛年期(27歳~36歳)のものを中期の前半に登場したとして中出(前)

壮年期(36歳~45歳)のものを中期の中間に登場したとして中出(中)

熟年期(45歳~54歳)のものを中期の後半に登場したとして中出(後)

高年層の初老期(54歳~63歳)のものを遅期の前半に登場したとして遅出(前)

中老期(63歳~72歳)のものを遅期の中間に登場したとして遅出(中)

高老期(72歳~81歳)のものを遅期の後半に登場したとして遅出(後)

その後の特老期(81歳~)については晩期に登場ということで晩出

退場年齢が

若年層の幼年期(0歳~9歳)のものを早期の前半に退場したとして早退(前)

少年期(9歳~18歳)のものを早期の中間に退場したとして早退(中)

青年期(18歳~27歳)のものを早期の後半に退場したとして早退(後)

中年層の盛年期(27歳~36歳)のものを中期の前半に退場したとして中退(前)

壮年期(36歳~45歳)のものを中期の中間に退場したとして中退(中)

熟年期(45歳~54歳)のものを中期の後半に退場したとして中退(後)

高年層の初老期(54歳~63歳)のものを遅期の前半に退場したとして遅退(前)

中老期(63歳~72歳)のものを遅期の中間に退場したとして遅退(中)

高老期(72歳~81歳)のものを遅期の後半に退場したとして遅退(後)

その後の特老期(81歳~)については晩期に退場ということで晩退

という略語にした上で,実際にはありえない登退場の幼年期を除いて,図のようにマトリックスをつくり,左上から右そして下に機械的に番号を振ると以下のようになる。

図にも示したように,登退場が1期9年に満たないものを(人生)一瞬型,それより長く3期27年に満たないものを集中型,5期45年より長く7期63年に満たないものを長期型,それ以上になるものを超長期型とすれば,その間が従来の一般的な社会的人生ということになる。

2:登退場年齢パターンの型

登退場年齢パターン:登場年齢と退場年齢の略語を使って,「年齢適活年譜リスト」の登退場年齢パターンのリスト,すなわち,登場の早い順を基準に,退場の早い順を組み合わせた型にして示すと,以下のようになる。それぞれの実人数と,全数3,635人に対する割合をカッコ内に%で示しておく。

| 00:早出(前)型すべて 01:早出(中)早退(中)型 02:早出(中)早退(後)型 03:早出(中)中退(前)型 04:早出(中)中退(中)型 05:早出(中)中退(後)型 06:早出(中)遅退(前)型 07:早出(中)遅退(中)型 08:早出(中)遅退(後)型 09:早出(中)晩退型 早出(中)計 10:早出(後)早退(後)型 11:早出(後)中退(前)型 12:早出(後)中退(中)型 13:早出(後)中退(後)型 14:早出(後)遅退(前)型 15:早出(後)遅退(中)型 16:早出(後)遅退(後)型 17:早出(後)晩退型 早出(後)計 |

4人(0.11%) 2人(0.06%) 40人(1.10%) 33人(0.91%) 33人(0.91%) 42人(1.16%) 44人(1.21%) 33人(0.91%) 26人(0.72%) 14人(0.39%) 267人(7.35%) 27人(0.74%) 107人(2.86%) 140人(3.85%) 182人(5.00%) 213人(5.86%) 243人(6.69%) 173人(4.76%) 90人(2.47%) 1,175人(32,32%) |

18:中出(前)中退(前)型 19:中出(前)中退(中)型 20:中出(前)中退(後)型 21:中出(前)遅退(前)型 22:中出(前)遅退(中)型 23:中出(前)遅退(後)型 24:中出(前)晩退型 中出(前)計 25:中出(中)中退(中)型 26:中出(中)中退(後)型 27:中出(中)遅退(前)型 28:中出(中)遅退(中)型 29:中出(中)遅退(後)型 30:中出(中)晩退型 中出(中)計 31:中出(後)中退(後)型 32:中出(後)遅退(前)型 33:中出(後)遅退(中)型 34:中出(後)遅退(後)型 35:中出(後)晩退型 中出(後)計 |

32人(0.88%) 125人(3.44%) 197人(5.42%) 280人(7.70%) 288人(7.92%) 226人(6,22%) 122人(3.36%) 1,270人(34.94%) 23人(0.63%) 83人(2.28%) 123人(3.38%) 164人(4.51%) 137人(3.77%) 79人(2.17%) 609人(16.75%) 11人(0.30%) 56人(1.54%) 60人(1.65%) 60人(1.65%) 35人(0.96%) 222人(6.11%) |

36:遅出(前)遅退(前)型 37:遅出(前)遅退(中)型 38:遅出(前)遅退(後)型 39:遅出(前)晩退型 遅出(前)計 40:遅出(中)遅退(中)型 41:遅出(中)遅退(後)型 42:遅出(中)晩退型 遅出(中)計 43:遅出(後)遅退(後)型 44:遅出(後)晩退型 遅出(後)計 45:晩出晩退型 晩出計 合計 |

20人(0.55%) 18人(0.50%) 24人(0.66%) 15人(0.41%) 77人(2.12%) 0人(0.00%) 4人(1.10%) 5人(1.38%) 9人(0.25%) 0人(0.00%) 2人(0.06%) 2人(0.06%) 0人(0.00%) 0人(0.00%) 3,635人(100.00%) |

とりあえず,3.3%つまり120人より多い型を,多い順に見てみると,以下のようになり,上に示した「登退場年齢パターンの枠組み図」で,登場段階が盛年期,つまり中出(前)で,退場段階が,中老期,初老期のものを頂点に,登場段階は青年期,壮年期に,退場段階が壮年期から高老期までの範囲に広がっていること,さらに,半ば当然のようでもあるが,中出(前)と早出(後)が,つまり,18歳~27歳と27歳~36歳に社会に登場する人物が上位を占めていることから,今まで述べてきたように,36歳までには,社会的地位が確立するのが,最も一般的であることが分かる。登場年齢が遅かった人物の例などについては,第3論のところで,示したいと思う。

| 22:中出(前)遅退(中)型 21:中出(前)遅退(前)型 15:早出(後)遅退(中)型 23:中出(前)遅退(後)型 14:早出(後)遅退(前)型 20:中出(前)中退(後)型 13:早出(後)中退(後)型 16:早出(後)遅退(後)型 28:中出(中)遅退(中)型 12:早出(後)中退(中)型 29:中出(中)遅退(後)型 19:中出(前)中退(中)型 27:中出(中)遅退(前)型 24:中出(前)晩退型 |

288人(7.92%) 280人(7.70%) 243人(6.69%) 226人(6,22%) 213人(5.86%) 197人(5.42%) 182人(5.00%) 173人(4.76%) 164人(4.51%) 140人(3.85%) 137人(3.77%) 125人(3.44%) 123人(3.38%) 122人(3.36%) |

3:その間の活動パターンの型

登場してから退場するまでの間の活動の在り方も,様々なので,イメージしやすいよう,以下のように,山登りに喩えて,以下のような型に分けて見た。複数の分野型で活動している人物など,それぞれの分野型で異なることはもちろんであるが,メインの分野型を核に,その人物において最も意義があると思われるものに振り分けるようにした。

0:登攀型:一般の人の一般的な活動,すなわち段階的に高く広くなるような場合。名が残るような歴史人物の活動は,何等かの形で,以下に示すような,より際立つものであり,本論では,まさに,登攀型としか言えないようなものに限るようにしたので,数が少なくなっている。

1:尖頭型:短い期間(原則として9年×2=18年以下,つまり,1世代より短いもので,21年まで入れていることもある)に活動のほとんどが限られる場合。

2:初山型:最初に際立った活動をし,それがもとになって長く活動しているような場合。そこだけ取り上げれば尖頭型になってしまう。

3:終山型:ある方向の活動を続け,最後に大きな活動(成果)となるような場合。前者と同様, そこだけ取り上げれば尖頭型になってしまう。

以上の3型は,短い期間における活動が歴史的に意味を持つことになる人物で,現代の一般的な人生としては少ないだろう。

4:台地型:前項の尖頭型より長い期間で同じような活動をし,次項,次々項ほどでない場合。8

5:高原型:同じような活動を高いレベルで続けている場合。

6:山脈型:同じ分野型を超えるものも含め,社会的に常に大きなことをし続けている場合。単に高いレベル以上に,多方面に影響を及ぼしているような場合。

以上の3型が,現代の一般的な人生と同じように,途中で,大きな出来事などが無く活動し続けているものであろう。

7:前山後山型:何等かの理由で,前半後半の二つの活動に分けて見られる場合で,大事件や個人的事情などによって,同じような活動で出直す場合と,異なる活動に転換する場合がある。

8:初山終山型:前項と同じようなもので,長寿を保つことによって,病気や政変,戦争,極端な場合入獄など,かなり長い間活動できない期間を経て,最後の活動をする場合。

9:向山型:何等かの理由で,いわゆる後半生のようなもの(おおむね45歳過ぎ)が,新規の活動として生じる場合で,組織での出世のように,継続している活動によって登場するものは含まないのは当然である。

以上の3型については,人生という大きな枠でみても意義ある場合が多いと考えられ,第三講で,大きく取り上げることになろう。

X:その他型:何度も阻害されながら立ち直って活動するような場合(七転び八起)や,一瞬で終わるような活動,あるいは,分野型に挙げられるような活動でないなど,以上のいずれにも含まれない,含むことが困難なさまざまな場合。

それぞれの型ごとに,人数と全数に占める割合を%で示すと,0:登攀型が155人(4.26%),1:尖頭型が866人(23.82%),2:初山型が123人(3.38%),3:終山型が73人(2.01%),4:台地型が490人(13.48%),5:高原型が505人(13.89%),6:山脈型が171人(4.70%),7:前山後山型が736人(20.25%),8:初山終山型が75人(2.06%),9:向山型が216人(5.94%),そして,X:その他型が225人(6.19%)となっており,当然のことながら,2:初山型,3:終山型,8:初山終山型は,0:登攀型よりも少なく,特殊な例とみなされ,X:その他型については,その大半が分野型に対応しない人物であるので,以下の分析においては,意味のありそうな人物について特記するに止めることになろう。さらに,1:尖頭型が最も多く,7:前山後山型がそれに次いで多いことに着目しておいてほしい。

第2話:時代と登退場年齢パターン・活動パターン

時代別登退場年齢パターン数

それでは,登退場年齢パターンの型について,時代によって,どんな違いがあるか,分析用に作成した表を見てみよう。細かい時代区分のところは,長く活動する人物は,複数の時代にまたがって拾われるため,古代,中世,近世,近代それぞれの計,全体の計は,いわゆる延べ人数になっており,分析も,大雑把なものになってしまうことを了解して貰いたいが,全体計の比率との比較なので,傾向としては問題ないと思われる。念のため,最後のところに,実数を示したおいた。⇒PDFファイル「時代別登退場年齢パターン数」

全体比,すなわち,第1話で示したような各型ごとの比率と,それぞれの時代での比率との違い,というより,その時代がかなり多くなるような型を見てみると,古代においては,03:早出(中)中退(前)型,04:早出(中)中退(中)型,09:早出(中)晩退型,26:中出(中)中退(後),27:中出(中)遅退(前)型,32:中出(後)遅退(前)型,33:中出(後)遅退(中)型,34:中出(後)遅退(後)型,中世においては,04:早出(中)中退(中)型,05:早出(中)中退(後)型,07:早出(中)遅退(中)型,20:中出(前)中退(後)型,27:中出(中)遅退(前)型,35:中出(後)晩退型,36:遅出(前)遅退(前)型となっていて,いずれも,登場が中出(中)型以降,退場が遅退型,晩退型が多いことに驚くが,歴史に名が残る確率が高くなることを思えば,当然とも言えるだろう。とくに目立つ,古代の09:早出(中)晩退型の人物は,上東門院(彰子)と藤原寛子,中世の36:遅出(前)遅退(前)型の人物は,平経盛,顕真,心敬,尚円である。

近世では,05:早出(中)中退(後)型,06:早出(中)遅退(前)型,07:早出(中)遅退(中)型がかなり多いという点では,中世につながっているが,13:早出(後)中退(後)型,14:早出(後)遅退(前)型,21:中出(前)遅退(前)型,22:中出(前)遅退(中)型,28:中出(中)遅退(中)型,29:中出(中)遅退(後)型,34:中出(後)遅退(後)型がやや多くなっていて,近代よりも,一般的な社会人生に集中しているようで,それだけ,安定的というか,同じような人生を送る人物が多かった時代であったことを示すのだろう。近代については,全体に占める数が多く,全体の値との違いはあまり無いが,早出(中),つまり18歳までに,社会に登場する人物が,かなり少ないこと,それも,後半になるに従ってそうなることは,若者の挑戦が少ない,あるいは,それを認めない社会になっていることを示していると思われる一方,高齢化を反映して,15:早出(後)遅退(中)型,16:早出(後)遅退(後)型,17:早出(後)晩退型,22:中出(前)遅退(中)型,23:中出(前)遅退(後)型,24:中出(前)晩退型と,齢をとるまで,より長く活動する人物が多くなっていることから,全体として,より遅く登場し,より遅く退場するようになったということでもあろう。

時代別活動パターン数