引田康英の九品塾・選択講座

歴史人物にまなぶ 年齢適活三講

第Ⅰ講:活動を究める

職能からみた新日本人論:スポーツとデザインに可能性

はじめに

1)子供たちを全人的な人間に育てる

少子化で日本の人口減少が進み始めるなか,子供を増やそうという掛け声は大きいものの,その基本となる女性を支える政策をはじめ,対策がほとんど進んでいないのは周知の通りです。それ以上に,これからの社会を担っていく子供たちが失われてしまう事件が何と多いことでしょうか。幼児虐待死やいじめによる自殺,出会い系サイトで起きる犯罪や,いわゆるドラッグによる無謀な事故など,挙げて行けばキリがありません。

かつては家族や地域社会がしっかりして防がれていましたが,今や子供たちの親がすでにモラル崩壊の時代に生まれ育っているのみなたず,まともな親たちがキチンと育てようとしても,周りから冷ややかにみられたり,テレビなどで新しい機器などに対応するのが当然というような風潮の圧力にあって,とても抗しきれない状況でもあります。学校教育の崩壊ぶりも,すでに当然のようになってしまっていますが,このなかで本当に子供のための教育を考える先生がいても,周囲から煙たがられ,排斥されてしまうのが実情のようです。大学ですら,かつて厳しく採点しようとした教授が出た時,上からの圧力でできなくなってしまったことが報じられたことがあるくらいで,かように学生を甘やかしてきたことから,世界における日本の大学の評価のランキングは地に落ちてしまいました。

その一方で,最近のテニスの錦織選手,ゴルフの松山選手や,オリンピックや世界大会でメダルを取るような多くの選手など,世界で戦うスポーツ選手たちが輝き,単に強いというだけでなく,インタビューなどで分かるように,その背景にある知性やモラルも,その他一般の人たちを遙かに超えていることで戦えているのであり,現代で最も全人的な人たちであるといえるでしょう。

学校が荒れたり,青少年の非行などの問題は,身体の成長期に無理をして頭ばかりの教育をしていることが原因(受験戦争そのものが悪いのではありませんが)と思われます。身体が急成長する中3から高1にかけて成績ダウンするのは寧ろ当然なので,中高一貫教育にするとともに,子供たちを,このような全人的人間として育てて行くこと,和気藹々の友達的でない,互いに切磋琢磨するスポーツによって訓練することが求められるのではないでしょうか。

2)多様な人生を送る充実した社会人になる

すっかり学歴社会となってしまった日本では,まず大学を出ているかいないかで差別があり,就職先も,親やメディアなどによって,大企業ばかりを指向するように仕向けられ,政府は口では中小企業が大事といいながら,具体的な政策は何もしていません。建設職人やトラック運転手などへの尊敬の念は微塵もなく,親は子供に勉強しなければああいう仕事をしなければならなくなってしまう,つまり落ちこぼれてしまうと平気で差別的な発言をします。職人などが評価されないできたのも,「知」の偏重によったからで,結局,日本の社会経済構造は頭でっかちになってしまって,実際にものを造ったり,足固めをする人たちがいなくなってしまいました。自称建築家は一杯いるのに職人さんはいない。しかも,頭といいながら「知」の訓練さえしていない。身体を使って,時間をかけて努力していく人たちのことを評価せず,さらに言えば,その力を認知することすらできなくなってしまっているのです。

大企業その他の大組織に入ったとしても,単に出世を願って遮二無二働くか,人脈つくりに勤しむか,いわゆる歯車の一つになってしまうことに耐えられず,仕事以外のことにうつつを抜かすかであり,落ちこぼれた人たちの多くが契約社員だったり,アルバイト的な仕事を選択しなければならず,結局何のために働いているのかさえ分からなくなり,それがまた,犯罪などに結びつくことになってしまっていると言えるでしょう。そういった社会の中で,差別をされている側が見返すのが,かっては芸能の世界であり,今やスポーツの世界ということになりますが,テレビなどで,芸能やスポーツのスターが喧伝されると,その人たちはもちろん素質があるのでっすが,それに加えてどれだけ努力し,また世間に登場するために,どれだけ多くの人たちに支えられているのかも見ずに,自分がすぐにでもスターになれるような幻想を抱き,当然ながらほとんどは挫折脱落して行き,これまた結果として犯罪等に結びついて行くのも,多々目にします。ヨーロッパでは,バスの運転手もスーツを着ているくらいに誇りを持ち,尊敬もされていますし,日本のように,仕事のためを理由に,どんどん東京をはじめとする大都市に出てしまうわけでもなく,地域に落ち着いてなんとか生活して行こうとしていますから,失業率も高くなっているわけで,仕事だけでなく,人生全体を充実させようとする気持ちが強いということです。

職業としてしかとらえられないため,人生を空しくしているのであり,既に述べましたように,職能という形で捉えれば,極めて多様な世界があり,職業よりは相互に対等に評価されるものになっています。実際,過去に社会に大きな貢献をしてきた人たちを見てみますと,さまざまな形で多様な人生を送っていますが,全人的人間として成長してきたからこそ可能であったと言えるでしょう。また,官僚が学歴社会,受験社会そのものの代表であるとすれば,本来政治家は「知っていること」ではなく,国民のためになにをしてくれるか「やっていること」で評価されるもので,学歴は関係ないはずです。国民も政治家の話していることにだまされず,実際にやっていることを見て評価を下すようにしなければなりません。近年でも,田中角栄など学歴がなくてもケタ違いの力量を発揮した政治家がいますし,私の尊敬していた市町村長は,小学校しかでていなかったり,夜学で苦労したような人たちでしたが,事の本質を見抜く力がずっとあり,政策上の知恵も大きく,そして何よりも,私心を超えて市町村民の未来のために働いていました。

3)個の自立により快適な第三の人生を送る高齢者になる

前項に続きますが,日本人の多くは,男性は企業などに属し,女性は専業主婦もしていられず,生活のためにパートに出るなどしているうちに齢を取ってしまい,とくに男性は定年になるとどうして良いか分からない状態に追い込まれ,それが家庭問題ばかりか,恥ずかしいことにストーカーをする者の過半は高齢者という事態まで招いています。社会人として多様な人生を送ってこなかったツケが回ってきているといえるでしょう。ボランティアなどが求められていても,実際はオリンピックなど華のある場や災害などが起きた時に集中的に集まるだけで,本来の困難な問題に継続して取り組むようなものは避けられてしまています。

これらのことは,自立していないことから来るもので,齢を取るまでに,自ら感じ,自ら考え,自ら行動を起こす,いわゆる「知・情・意」に対応する全人的な人格形成が必要なのです。この段階では,スポーツなどはかなり困難になりますが,全人的な生き方に対応するものとしてデザインが考えられます。それも,いわゆるカッコウでなく,例えば紀貫之が「古今集」と「土佐日記」によって王朝文学の礎を築いたような,より広い範囲に対する判断力をも加えたデザインならば,まさに後世に遺すに相応しいものといるでしょう。

地球温暖化,臓器移植,騒音,介護等々,ともすれば二律背反的になってしまう困難なパブリックの問題を解決して行くのにもデザインが大きな役割をするのではないかと思われます。公共の場での傍若無人ぶりや騒音等々。各人が避けることのできないようなものに対して,避ける自由も保障しなければなりませんが,逆に他に影響のない方式である限り,全く自由にすることも必要なのです。タバコなども子供の前でプカプカやっている限り,子供が吸うことをとめることはできません。個としては自立し,チーム(社会)の一員としての自覚と責任感を有するということでもあるのです。

一般的日本人を逸脱して評価が分かれたかつてのサッカー選手中田英寿の話に耳を傾けてみますと,自らが自由でいたいから努力するのであり,外国での一人暮らしも楽しんで,ノスタルジーは全く無い。日本のファンとはインターネットの電子メールで結ばれており,マスコミなどでは自分の考えがストレートに訴えられないので非常に救われているということです。今やっていることに集中し,まわりのオダテや悪口にはなどには全く乗らない,まさに自立の典型といえるでしょう。

1:「知情意」(知美体)をあわせもつ全人的な生き方

1)今の日本人を形成してきた西欧近代は,あらゆることを「知」の問題として扱おうとします。身体的に修得するような技能までも,実践知,あるいは暗黙知など「知」の一つとみなします。しかし,「知」として扱う限り,いわゆる頭の問題(生物学的に脳の問題であることは勿論であるが)としてしまい,知識や知能のレベルに還元され,どこまで理解できるかということになります。しかし,芸術は理解するものではなく,感じるものであるということは,かつてもちいられてきた「知情意」というとらえ方をすれば,いわゆるハート(心)すなわち「情」であるとすれば良く分かります。さらに,政治や企業などものごとを実行していくことは,「意」であり,頭と心に対して,体であるといえるでしょう。

2)全人的なものが「知情意」を兼ね備えることであるとすると,「情」の民族であるといわれる日本人は,何でも情に訴えようとするため,問題の本質を見失ってしまいます。西欧近代の影響後,「知」の比重が極めて高くなり,それが詰め込み教育として批判され,「心」すなわち「情」の教育が大切であると叫ばれますが,「知」といっても,西欧近代の本来の科学的精神は置き去りであり,「情」を強調することは,その傾向をますます助長することになります。本来必要なのは「意」の教育であるはずなのです。歴史的に見れば,「知」の人材は勿論,多くの人が知っている,あるいはファンであるような人物は,それぞれの段階で,今の日本の礎を創って来た,まさに「意」の人たちなのです(政治,宗教・・・)。さらに言えば,歴史を創るのは世界中どこでも「意」の人材であるはずで,端的な例を示せば,原子力そのものの存在や理解は学者によって得られましたが,それを原爆として使うかどうかは,(軍事も含む広義の)政治そのものでしかないということなのです。

3)「知」の世界は,要するに「どこまで知っているか」ということであり,現代がまさにそうであるように,学者や官僚など専門家が幅をきかす(彼らはマイナスの現象や状況について,それがどうなっているかなどを説明はしてくれても,自らそれを改変できないことは勿論,どうしたら良いかについてすら殆ど答えてくれません)。「情」の世界は,本当は「どこまで感じることができるか」ということのはずであり,それを磨いているのが芸術家のはずですが,感じ方のレベル差は趣味の違いに還元されてしまい,芸術をも知識教育の中で扱うことにより,「知っている」「知らない」で評価をしてしまい,その結果若い芽を摘んでしまっています。「知」にばかりに依存している今の社会は,色々意見を言う人は一杯いますが,意志をもって実行しようとする人は殆どいません(テレビなどの専門家の話は結局何の効果も及ぼしません)。シナリオなしの一回限りで決着するようなこと(いわゆる危機管理など)への能力は「知」の教育からは得られず,政治家や企業人にはそういった人材が非常に少なくなっているのが現状でしょう。

2:「意」の復権-1:未来を先取りしているスポーツ選手(最近のスポーツ選手に見る新しい日本人像)

1)最近の若いスポーツ選手の魅力

この度のピョンチャン冬季オリンピックでも示されましたように,二十前後のスポーツ選手たちは,単に強い,巧いということを超えているようです。日の丸から自立し(組織にとらわれず,世界を相手),みずからの哲学を持ち,だからといって,傍若無人に勝手に動くのではなく,チームのため,期待する人たちのためにやっています。さまざまな面で閉鎖的な日本の中で,国民の気分に大きな影響与えていますように,スポーツだけは,各人の思想や考え方を超えて,意識を結集することができるのです。古い話ですが,サッカーの中田英寿などは,ワールド・カップの前までは,生意気だなどの理由でスポーツ紙などの扱いが悪かったのに,世界的に活躍するようになるや,一般紙や全国放送のテレビまでが中田様々という按配です。伊達公子の引退などのさわやかさ(その後再登場して世界を驚かせましたが)も,自らの限界を認識して,次のことをやろうとするもので,能力ないものが地位に汲々としがみつく姿とは正反対のものです。スポーツは本来「意」であるべきものなのに,日本ではすべて「情」で反応してしまうところに,当の選手たちの姿を全く歪めてしまっていることも指摘しておきましょう。

2)スポーツ全体に共通する魅力

世界に目を広げても,サッカーのクリスチャーノ・ロナウドを代表に,その世界のファンに限らず,老若男女を超えて世界中の人達の耳目を集めるのは,スポーツ選手でしょう(音楽なども確かに民族を超えて世界に広がりますが,世代が極めて限定されていると思います)。スポーツは何故多くの人を感動させるのでしょうか。そこには,一般の世界では得られない(と思われている)ことの全て(公正さ,明確な評価,努力すれば報われる・・・)が埋まっているからだと思います。一流のスポーツ選手は判断力,決断力,集中力等々,そして何よりも挑戦し続け,危険を恐れない勇敢(無謀な冒険とは違う)な精神など,一般の人材に求められる能力,それも極めて優れたものを持っています。また,スポーツの試合は,決着までに,シナリオのないドラマを生み出すことも多いからでしょう。

3)スポーツは老化防止の運動とは違う(人間にとってスポーツとは一体何なのか)

明確なルールの上での自由競争と公正な評価(努力すれば報われる)という,近年の政治経済等々で求められていることがすでに実現していて,もしそういった社会が実現したらどういう感じになるか,そのイメージを与えてくれています。身体を使うことが「意志」を育て,結局は自分しかないという自覚を生みます。野原を駆け回ったり,身体を使う様々な子供の遊びも,判断力,決断力,集中力等々,そして何よりも挑戦し続け,危険を恐れない勇敢(無謀な冒険とは違う)な精神などを養っていると思われます。そして,師弟の関係,指導者やライバルの比重が大きいのも特徴です。もし,一人の力全体を10 とすれば,まず素質はなければならないですが,その大きさは1,その上での努力が大きいことは勿論ですが,せいぜい3,そして本当に開花するのは指導者やライバルの力によるのであって,その大きさは残りの6つくらいになるでしょう。

3:「意」の復権-2:これからは皆が(未来を拓く)デザイナに

九品塾トップのデザイン三講参照

素質,努力,指導,機会の話

ある人が到達した成果のレベルを数値で表すと,その構成は,素質が1,努力が3,指導が3,機会(時代, ライバルの存在, その他の運)が3,この順で間を抜くことはできない。努力をしない人には,指導の効果がないし,そこに時代が合うと,最大限発揮されるということ。素質の1について1~ 10 の幅があるとすると,たとえ素質が1しかない人でも,すべてが成されれば10 の成果に到達し,素質が最大の10 あっても何もしない人と同じになれる。したがって,すべての人の成果は1~ 100 の間にある。

親の責任は「子供が育つ環境」に対してあるのであって,身体的,素質的なことに対してでは無い。>もし,そこまでの責任を持たされるなら,とても親にはなりたくないだろう>逆に子供も身体的,素質的な面で親に感謝する必要はない(逆に身体障害などで親を恨んでもいけない)=「身体八腑これを父母に受く」の否定>身体的には2代前の誰か(1/4),素質的には3代前の誰か(1/8)を受ける=強い競争馬の子孫で強くなるのは3代後といわれる>昔なら3代前と直接接触できることは殆どなかった。

脳とコンピュータの関係の話

脳(脳細胞組立OS)=社会(個人組立OS= 政治+ 宗教+ モラルなど)>英米型資本主義はOS そのものを壊した?

脳とパソコンの対応=ハードディスクのレベル+ ビデオボードなど(読字障害は脳内で文字の画像入力を音声に変換する装置がうまく働かない)笑えぬ笑い・夢のない夢・巧まざる巧みさ・・・

脳の中におさめられたまとまった一つの存在=コンピュータのシステムファイルにあたる>現実のものと照合することによって,体系的に吸収,思考=情報集約システム(ホログラム, レーザー, ディスク・・・)>主観と客観を統合するもの(認知科学)

機械の遺伝(設計図=人為的に与えられる),進化,突然変異情報収集・理解力の強さ=デザインされた脳=脳の容量不足を補うための外在化=単純記憶がまずそうであるが,大きなことをまとめて収容する能力=全体をつかみとる能力,全体を構築する能力脳の統合ができない=精神障害=箱庭療法・マンダラ療法(ユング)=脳の構造の再統一育ちのプロセスで,脳の中に統一されたパターンを形成している民族や人=多くのことをイメージ処理できるので「頭が良い」(システムファイルがよくできている)=ユダヤ人(カバラ・タルムード=生まれた時から脳内に型がつくられる。ノーベル賞多数)>かっての論語教育など,こういった訓練が必要宗教・マンダラ・観学(密教),ナバホ・インディアンの「砂絵」(毎回砂絵を描くという行為によって世界像を統一)ユダヤ人が優秀なのは,頭の中に基本OS(タルムード)が組み込まれているから(そのOSもウィンドウズのようにレベルが高い)=意志も強くなる>かっての日本人も幼いうちに論語など叩きこまれたが,これも基本OSにあたる。戦後は自由に育てるということで,基本OSのない脳ばかりつくってきた。

当然のことであるが,基本となるOSがなければ,どんなアプリケーションもインストールできない(人間として成長しない)。>OSそのものは人間を枠にはめるものではない(大体子供の時にはその意味すらわからない)>心=アプリケーション・頭= CPU+OS・体= INPUT/OUTPUT 機器(センサー=いわゆる五感)>環境はスペースシステムとして脳に叩きこまれている。それが壊されると全てが変わってしまう(壊れた時に記憶も全て無くなる)=ボケ,改宗,インディアン>システムの修復(デザイン,地形ほか)>遺伝子プログラム=記憶・文化プログラム=演算>記憶に使っていた部分を演算に(個人としても,人類としても)>究極のパソコン=世界的プロバイダのインターネット・携帯電話機能・GPS付きモバイル>テープレベルか,シーケンシャルファイルか,ランダムアクセスファイルか,ハードディスク並か,CD-ROM レベルか・・など人の脳のレベル

パソコンとの関係=幼児期から児童期にかけての教育(ユダヤや昔の論語など)は、パソコンに基本OS をインストールすることに同じ>成長期=様々なアプリケーションをインストールすることに同じ(現在の教育はアプリケーションなしで単にデータを入力している状態)>人間にはパソコンのように外部から簡単にアプリケーションを入れるわけにはいかない=まず家庭などでの基本OS にあたる教育、その上で自ら挑戦して行くことによる吸収が必要(受け身では成長しない)

世界的に有名なアーティスト村上隆が,戦後の日本人の脳にはOSが無いと認めた上で,そういった人物が何かを成し遂げようとするには「オタク」になるしかないという指摘をしていたのが印象に残る。

第1論:活動分野型の捉え方(リスト)

・・・第1話:伝統的な三分法に割り当てて見る

・・・第2話:座標軸を設定し,その象限から考えて見る

・・・第3話:活動分野・型のリスト

第2論:時代が人を創る(歴史)

・・・第1話:各分野型・サブ型の時代推移~職能分化の歴史的プロセス

・・・第2話:女性が文化をつくる~自立する女性

・・・第3話:現代に類似する各時代末の分野型

第3論:注目されるデザイナ的人物

・・・第1話:統治のデザイン

・・・第2話:文化のデザイン

・・・第3話:社会のデザイン

わが国では,職業などを選ぶ機会が高校や大学を卒業する時に限られるが,この年齢では,自らの適性を掴みかねている場合が多く,いわゆる個性教育の弊害などから,無理に自らの個性を強調して,誤った選択をしてしまうことも多いと思われる。個性は自ら主張するものではなく,ある集団において他人から認知されることで分かるものであり,その典型は相撲など最も型に嵌った組織において特徴的に現れる。個性というよりは,自らやりたいもの,あるいは適性のあっていそうなものを選ぶのが良く,場合によっては使命感を持って選ぶこともあって良い。この段階で,一度は選択してしまったものの,どうも自分には合ってていないとばかり,直ぐに止めてしまうことも多々見られるが,こらから述べるように,職業には,それぞれ相当な幅があるものなので,「石の上にも3年」などと言われるように,じっくり見つけて行くことも必要である。この幅に対応すべく,限定的な職業という語でなく,職能という語を用いたい。また,転職する場合には,自らにとってより良いものでなければ意味は無く,二股人生など多様な生き方を実践することも考えられる。とくに,近年の問題は,いわゆる定年後の生き方(いわゆる第三の人生)の問題で,ここにこそ自分に最も相応しい職能選びがあるのではないだろうか。

職業の種類については,国勢調査に対応するものや,厚生労働省のハンドブック的なものなど公的なものから,就活にからんで様々なものが出回っているが,次々に新しい職業が誕生する一方,用を成さなくなってしまう職業も出て来るため,これらの資料ではなかなか対応できず,特に役所のものは現状後追い型のため,それこそ用を成さなくなってしまっている。かつては,職業別電話帳などである程度掴むこともできたが,最近の変化はとてつもなく,とても追いつけるものでなくなっている。また,政治家や芸術家,芸能人やスポーツ選手など表に目立つ個人への評価がどうしても高くなり,これら個人が登場するためには,作家であれば雑誌編集者など,スポーツ選手であれば良き指導者など,支える人物が重要で,さらに辿って行けばその裾野は広がるばかりなのだ。かつて,NHKの人に聞いた話では,最近はディレクターに成りたがる者ばかりで,プロデューサーをめざす者がいないと嘆いてたが,その後はディレクターどころか,キャスターに成りたがる者ばかりになっているのではないだろうか。イタリア映画の黄金期を見れば,フェリーニ,ヴィスコンティなど有名監督以上に,プロデューサーのカルロ・ポンティの方が有名であった。このように,目立つ者ばかりを目指す社会はとても強靭な社会とはいえず,職能分野として大枠で捉えるようにすることが必要になってくるのである。

そこでまず,職能選択したり,第三の人生を送ったりする上で,まず知っておくと良いいくつか枠組みを提示し,分野型として,リスト化することを試みてみよう。

わが国では昔から,社会を様々な三分法で整理し,(大量複雑な情報を縮約して)あれこれ悩まずに済ます知恵を発揮してきたが,近年,そういったものが忘れされれてしまったようである。

その代表的なものとして,まず,「真・善・美」から,職能との関係を見てみると,「真」は,当然ながら世の中で何が本当であるか,真実を見極めたいということであり,もちろんどの分野においてもベースになるものであるが,とくに,「学問」分野に求められ,近代に入り科学が登場したことで,その方向は一層高まっている。また,社会で起きる様々なできごとから,真実を見極めるという点で「官僚」にも対応するものでしょう(現実には全くそうなっていないが)。いずれにしても,「真」は,社会をつくる人々の共通の理解の基本になるものでなければならないだろう。「善」は,分かりやすく言えば,他人のためになる,社会のために働きたいという意識に対応,職能としては「福祉」を始めとする社会的な活動が代表的なもので,そのルーツとしての「宗教」はもちろん,「企業」などでも,起業の際に意識される場合が多いと思われる。日本では職能のみならずあらゆる面で性善説がとられて来たが,近年,その足元が不確かになる事件が続出してきているように見える。「美」は,自ら感じるところのものが拠り所であるものの,社会の多くの人々に共感を呼び起こすことで,人生を豊かにし,結果として社会を美しくして行くもので,当然ながら,詩歌・小説から絵画・彫刻,さらに諸芸能を含むいわゆる「芸術」が対応し,近代以降派生するものが多い分野でもある。そして,あらゆる職能において「美」意識が求められるようにもなってきているのも事実だろう。

次に「知・情・意」について,「知」は,いわゆる知識で,「真」に対応し,過去の蓄積をふまえ,頭脳でいえば記憶力(過去)に対応,もちろんどの分野でも必要であるが,「学問」「官僚」においては基礎的なものといえる。「情」は,まさに感情の動きを表し,「芸能」を始め芸術の「美」に対応するのを始め,日本人の「情」はあらゆる分野で研ぎ澄まされ,世界に冠たるものとなっているが,他方,その場その場の「情」に左右される刹那的なもの(現在対応)になってしまうため,未来を構築するのが不得意であることが課題になる。宗教や社会福祉なども当然「情」が基本であるが,次の「意」無くしては長続きしないと思われる一方,裁判や官僚などにこそ,「情」が求められるのではないだろうか。「意」は,未来を築く意志に対応するものであるが,日本人の最も弱いところであり,「政治」や「企業」など最も「意」を必要とする分野ですら,意志の強い人物が嫌われるため,結果として,政治も企業も弱体化して行くことが多い。社会福祉活動などとの関係で見れば「善」にも対応しており,後述のスポーツやデザインという新しい分野は,まさに,「意」に対応するものである。

さらに「頭・体・心」(その変形としての「心・技・体」)で見ると,「頭」が「真」「知」に,「心」が「美」「情」に対応することは言うまでもないが,「体」が「善」「意」に対応するものであることを改めて認識する必要があると思われる。というのは,明治維新後,とくに敗戦後は,いわゆる文武両道が廃れ,頭ばかりの教育になって,身体を鍛えることを怠ってきたため,結果として,「善」「意」の力もどんどん落ちて来ていると見られるからである。このことを端的に示すのが,後述するように,現在もっとも輝いている国際的に活動しているスポーツ選手たちが,最も頭が良く,心豊かであることであることに示され,彼らにこそ,未来の日本を拓く可能性があると言えるくらいである。変形の「心・技・体」の方では,「技」が「頭」に対応,つまり過去から伝承されたものが「技」であり,それをどれだけ磨いたかということに対応するものだろう。

以上について,「過去・現在・未来」指向との関係で整理すると,「真」と判断するためには,それまでの事実が参照されるということで「過去」に対応,「知」はそれ以上に「過去」指向(Ⅰ型)であり,「善」「意」はこれからの社会をより良きものにしていこうとする点で「未来」指向(Ⅲ型)なのに対し,「美」は現に目の前のものとして制作したり演じたりする点で「現在」指向的であり,それに反応する「情」は刹那的になってしまうところが問題であるが,まさに「現在」指向(Ⅱ型)というように,三つの型になり,次に述べることも合わせて,下表のように整理される。

すなわち,この分類を敷衍して,ものごとの証明の方法について考えて見ると,「演繹法」というのは,明らな事実(真=数学の定理や公理など)とみなされることから論理的に導くという点で,Ⅰ型であり,「帰納法」というのは,ありえないものを排除して行くことで証明しようとするもので,例えば警察などの犯人探しなど,目前の問題を解決する点でⅡ型と言える。Ⅲ型については,証明の方法が無いということで,政治問題などの選択が困難であるとされてきたが,C.S.パースが提示した「アブダクション」は,多くの相矛盾するような問題について,全てに矛盾が生じないような一つの体系的モデルを構築することがその証明になるという方法である。たとえば,無から有を生じるとされる建築の設計などがまさにそうであり,(証明されて)確信を持てるからこそ建設できるので,広くデザインの基本になるものと考えられる。カントの三つの批判についても,「純粋理性批判」がⅠ型に,「実践理性批判」がⅢ型に,「判断力批判」がⅠ型に対応するものであることも分かる。他にも色々対応が考えられるが,維新の三傑では,木戸孝允がⅠ型,西郷隆盛がⅡ型,大久保利通がⅢ型に,ロシアの同時代の三巨人では,ドストエフスキーがⅠ型,トルストイがⅡ型,レーニンがⅢ型に対応しているなどと,想定してみるのも面白いだろう。⇒デザイン論(知情意論再考~「意」の復権を求めて)

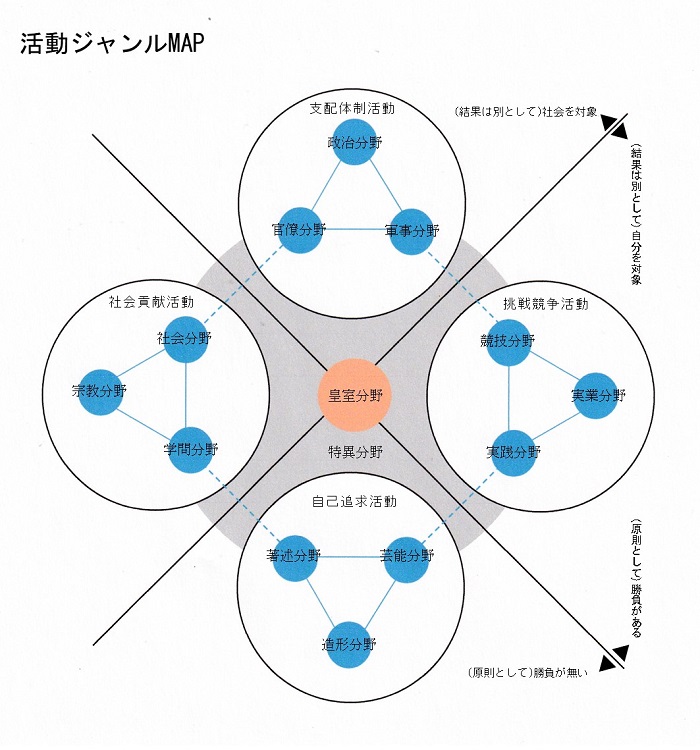

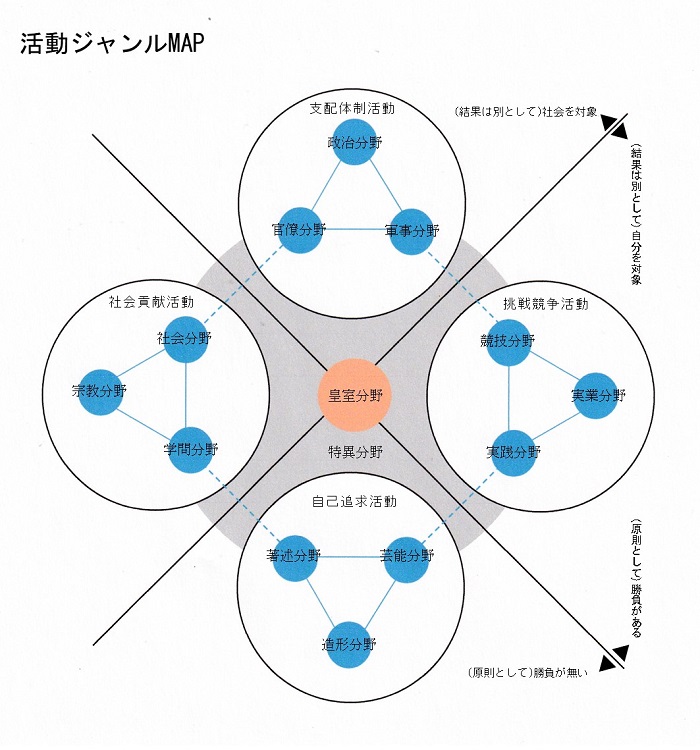

以上を踏まえて,極力現代の職能に対応させる形で整理するため,(結果は別にして)「社会を対象に活動しようとするか」「自分(内面)を中心に活動しようとするか」を分ける軸と,(原則として)「勝負(競争)があるか」「勝負は関係無いか」を分ける軸をクロスさせることて,四つの象限をつくってみる。

おそらく最もきつい社会対象かつ競争主体の象限は,まさに人々の支配に関わる活動で,まず熾烈な競争でそのトップに立ちたいという政治分野が核となるが,その政治を実行して行くための,熾烈な出世競争のある官僚分野と,政治の安定を支えるものの現実に勝負が決まってしまう軍事分野がセットになる。古代の公家時代に官僚が登場し,中世の武家時代になって,軍事と境目のつかない政治家を輩出することになった。これら全体を支配体制活動として,前述の三つの型との関係で見直すと,政治分野は意志をもって未来を拓くということからⅢ型に,官僚分野は過去の事例などの積み重ね,すなわち知識に基づいて処理することからⅠ型に,軍事分野はまさに目前に起こることに対処するという点でⅡ型に,おおむね対応すると見て良い。政治には意志をもって未来を拓くことを,官僚には誤りのない知性を,軍事にはむやみに人を殺さない情を求めたく(西郷隆盛がまさに身をもって示したもの),また,それぞれの分野への適性もそうあって欲しいと願わずにいられない。

次に,社会を対象とし競争の関係ない象限を考えると,次項の「歴史的に見た職業の変遷」でも述べるように,日本では,仏教伝来以降優れた僧らが社会のために働いてきたことに始まり,明治維新後でもキリスト教関係の人たちが大きな役割を果たしたように,宗教分野がそのまま対応する。非競争であるが故に,人々から厚い支持を受けるようになると,前記の政治分野から排斥されることも多くなる一方,自らの保全のために,政治に密着したり,政治を動かそうとした宗派が生まれること,現在もなおそのような動きがあるのは本末転倒といえるのではないだろうか。近代科学によって一気に拡大した学問分野は,もともと学者でもあった僧から,また知識をベースとして学者に近い面のある前記の官僚から分化独立したものと考えると,最近の先端科学に見られるように,学問がまさに競争そのものになってしまったことが如何に問題を孕んでいるか,これが本当の意味での学問であるかということも考えなければならない。さらに人命を助けるという古くからの医療や,人々を啓蒙しようとする教育に加え,近代になって福祉その他様々な形の献身的な活動が,もともと人を救う宗教分野や,民生に対応する官僚分野から分化独立する形で社会分野を形成してきたと言える。つけ加えれば,医者は本来,人の命を助ける究極の「善」に対応する存在であったのが,医学者という学問分野に取り込まれ,人の命よりも,研究の対象としか見なくなった者が多くなってきたのが気になるところであり,それ故,相変らず人の命を救うことを専らの役割とする看護師の存在が重要になってきているようにも見える。

これらをまとめて社会貢献活動として,前述の三つの型との関係で見直すと,過去の知的ストックをベースし真を求める学問分野はⅠ型そのものであり,善意にもとづいて,恵まれない人たちのためなど様々な形で未来を拓こうとする社会分野はⅢ型に,本来の目の前の人たちを救おうとするとともに,多くの美を生み出してきた宗教分野はⅡ型に,おおむね対応するといえるだろう。宗教分野は,もともとは,Ⅰ,Ⅲ型までカバーしていたが,分化の結果,Ⅱ型だけに矮小化してしまい,目前の救済といいながら,実際には単なる神頼みだったり,大仰な結婚式や葬式をする役割にまで堕してしまっていることには言葉も無い。

三番目に,支配体制活動の対極に位置し,それ以上に古くから人類の基本的な活動としてある,いわゆる芸術に近い,自分のしたいことを競争と関係無くしようとする自己追求活動がある。詩歌など原初的なものから,物語や小説,さらには評論や思想など,宗教分野の僧に始まり,学問分野ともつながる著述分野,装飾古墳などに始まる絵画を核に,彫刻や建築から,近代の最も時空間的に統合された映画に至る様々な造形分野,もともとは詩歌と一体であったとされる歌謡や舞踊に始まり,日本独自の様々な口演や,歌舞伎から劇・映画の俳優に至る,人前で身体を使う芸能分野に,大きく分けることができる。これらいわゆる芸術的行為は,自分すなわち個を突き詰めて行った結果普遍性を獲得し,社会を構成する人々の共感を生み,互いの気持ちを通じ合うようにするものと言える。

同じく,前述の三つの型との関係で見直すと,未来に向けて形を遺すのが主体の造形分野がⅢ型に,演じるごとに消えてしまう,まさに現在にのみ意味のある芸能分野がⅡ型に,そして,ストックされてきた様々な知識などを作品化して行く著述分野がⅠ型に対応すると見て良いだろう。こういった区分はあくまでも大枠の話で,著述分野でも,詩歌などは芸能と一体となる部分が多く,「情」に対応するものとして捉えられるのはもちろんであり,さらに,「真・善・美」との関係でいえば,この活動全体が「美」に対応するのはいうまでもなく,「頭・心・体」といった区分では,芸能分野は,まさに「体」に対応するものといえるなど,かなり複合的な関係になっていることを指摘しておかねばならない。

最後に残った象限は,競争を前提に自己発現をしたいという挑戦追求活動になるが,これこそ最も新しく登場してきたもので,まず,近世に始まり,近代に入って飛躍した様々な実業分野がある。次に,戦が無くなったことで生じた武道にもつながるとともに,サッカーのワールドカップに見られるように戦争の代償行為であり,結果として平和に貢献すると見られるスポーツは,本当に新しく,まさに競争そのものを体現していて,ほとんどが仮想現実化されてきた社会の中で,かなり現実性を感じさせてくれるとともに,一流選手たちが語るのを見ると,現在最も優れた人間像でなかろうかとさえ思えるものだろう。以上のような明確なものではなく,また,発明や技能,様々な仕掛け人や破天荒な活動のように,見方によっては,いつの時代にもあったと言えるもの,ジャーナリストのように,著述というよりは,社会を告発したり啓蒙しようとすべく新たに登場した活動など,バラバラのように見えるが,他の活動に比して実践的であることが共通していることから,実践分野としてくくることとする。

同じく,前述の三つの型との関係で見直すと,挑戦追求活動全体がⅢ型に対応すると言えるが,スポーツは,過去の記録や知識を基礎としている点でⅠ型に対応し,「真・善・美」では「美」に,「頭・体・心」では「体」に対応,すなわち"知体美"という最もすばらしい全人的統合であるとも考えられる。こういった見方をすれば,日々の利潤に追われる実業分野がⅡ型的で,発明を代表に未来を拓く実践分野がⅢ型的であると考えることもできよう。

以上のことをまとめた図が「活動ジャンルマップ」で,このマップのどの辺に自分が対応しそうか考えてみることで,活動の方向が少しでも見えて来ればと願うものである。

マップをつくるにあたっては,世界に例の無い日本独自の天皇制により,職能選択の対象にはならないものの,日本人全般に放射光のようにかかり,良くも悪くも,社会の活動を超えて存在する皇室が,座標の原点とし,職能としては最も古い支配体制活動を上に置くと,反時計回りに,社会貢献活動,自己追求活動,挑戦追求活動と,おおむね,社会の活動として,基礎になるものから,より個人的,挑戦的活動に展開する順になる。

各象限相互の間で相互に近い分野を見ると,社会の安定や人々の生活向上に直接的に関与するなどの点で,官僚分野が社会分野に,自ら知り得た知識等を文字化して広く伝えるというような点から,学問分野が著述分野に,身体を使い能動的であることや破天荒さも大きな意味を持つなどの点で,芸能分野が実践分野につながり,最後にスポーツを代表とする競技分野が,前述のように,その代償行為となってきた支配体制活動の軍事分野とつながって,四つの象限が環になって完結することになる。

以上とは別に,職業の変遷のところでも述べるように,どの職能にも入らずに名を残した人たちがいる。一番分かりやすいのは,いわゆる陰の女性で,歴史上大きな役割をした人物も数多い,同様に,日記など詳細な記録を残した人物の存在価値も計り知れない。また,日本独自の隠遁(脱社会)や犯罪など反社会,さらには日本を脱出して海外で活躍したり,外国出身ながら日本人として活動する人物たちは,4つの象限全てに架る背景となる特異分野として位置づけた。この特異分野が皇室分野と直結したものであるという含みをも持たせてあるが,関心ある方は「日本私史三講」のⅠ:統治変遷のプロセスをご覧頂きたい。なお,自らの適性を知るためには,同じページのコラム「遺伝適性を知るための民族ルーツ論」を見れば,何かの参考になるだろう。

活動ジャンルMAPにもとづき,かつ,現在までに作成した3,635人の歴史人物の一枚年譜をめくりながら,活動の分野に対応する型を,以下のようにリスト化し,思いつくままに該当する一般的な分類例やコメント,基本的な数字として,人数と全数に対する比率を記しておく。リスト化するにあたって,従来の枠組みでは表せないようなものもあり,独自のものが登場するが,少しでも分かりやすくなるよう,その型に対応する,著名な歴史人物を例示するようにした。当然のことながら,中世から近世にかけての著名な人物が,武将であり,大名であるように,歴史人物の多くは,一つの分野型にあてはまらない。そこで,サブ型として,二つまで,示すようにした。もちろん,それ以上にまたがる人物もいるが,少なくとも,その人物を表す上で,欠かせないと思われるものを記し,サブ型の人数と全数2,168人に対する比率についても示しておく。

1:天皇型:天皇・上皇・法皇・皇太子・・・(48人,1.32%)。当然ながら,この型がサブ型にはなり得ない。

2:皇后型:皇后・中宮・女院・皇太后・国母・女御・後宮・天皇乳母・・・(26人,0.71%)。サブ型(1人,0.05%)

3:皇族型:皇子・皇女・天皇の兄弟・その他皇族として扱われているもの・・・(21人,0.57%)。サブ型(3人,0.14%)

1:支配体制活動>(結果は別として)社会対象+(原則として)勝負ある活動

1:国家支配型:(宰相・将軍・摂関・執権・老中首座など)実質的に国を支配する政権トップ。(87人,2.39%)。サブ型は,天皇でも,実質的に国家を支配する権力のあった人物や,権力補佐型でありながら,実質的に国家支配した人物などで,琉球は別の国であったことから,国王は,国家支配型でもある(21人,0.97%)。

2:地域支配型:(首長・大名・守護・探題・公方・知事など)現代においても,県知事,市長村長とレベルはさまざまであるが,一つにまとまった地域のトップになる人物(80人,2.20%)。サブ型は,戦国大名のように,武将でありながら地域を支配していた人物や,幕藩体制の老中首座も本拠は藩主で地域支配型(49人,2.26%)。

3:権力補佐型:国家地域を問わず,(老中・公卿・管領・連署・藩政家・側用人・閣僚・家老など)支配者を補佐,表に立つより,支えるのが得意な人物で,のちのコンサルタントにも通じる面もあり,前の二つの型には,優れた補佐がいた場合が多い(141人,3.88%)。サブ型は,当然ながら,この型の人物が,のちに支配型になる,現代でいえば,閣僚から首相になるような場合が多い(40人,18.5%)。

4:党派活動型:(政党+官僚+地方政治家・政治画策家・自由民権・共産+社会主義者・ファシスト・右翼など)維新後,近代に入っては国会をつくる運動から始まる,いわゆる政治団体を主とするものや,世界の影響で,社会主義,共産主義などさまざまな活動が登場し,現代に至っている。戦後の民主主義のもとでは,政権を握って,閣僚から首相になる場合も出るが,一匹狼型で,結局破綻してしまう人物も多い(87人,2.39%)。人生の一部として政治活動する人物も多いことから,サブ型も多くなる(65人,3.00%)。

5:時代変革型:(主に明治維新の志士とその支援者)古代から中世,中世から近世への時代変革は,それに対応する人物がいたのは当然であるが,それらは次の軍事分野の武将らに含まれてしまう。これが,もっと広い層の多岐にわたる形で登場するのが,いわゆる維新の志士らであり,この反対者や関係者も含めて,他に分けられないため,新たな型とする。維新前の時点ではテロリストに近い人物も多い(51人,1.40%)。また,支援者はもちろん,本業がある人物も多く,サブ型が多くなっている(41人,1.89%)。

6:政治思想型:(経世家・儒学者・各主義+政治理論主唱者)哲学者などに近い面もある(69人,1.90%)。近代の党派活動の多くは,イデオロギーと裏腹であり,サブ型も多い(48人,2.21%)。

1:統率型:(武将・司令官・統領・艦長など)中世,とくに戦国時代には,1-1政治分野の2:地域支配型のように,多くの1:統率型の武将が登場し,近代に入っては,政治から離れた軍人としての司令長官を代表とする1:統率型が登場することになる(61人,1.68%)。古代における蝦夷征伐の将軍をルーツとして,鎌倉幕府以降の武家政権のトップは,形式的に,天皇から征夷大将軍という地位を授けられることで成り立っているが,これらの将軍はじめ,執権や管領などは,一義的には,1-1政治分野の1:国家支配型としてあげられ,サブ型になるため多くなる(54人,2.49%)。

2:補佐型:(部将・将校・上級など)1:統率型を補佐する,表に立つより,支えるのが得意な人物で,政治の補佐型や官僚の総務秘書型にも類似,以下の型も合わせて,組織重視という点で官僚分野にも近い(65人,1.7%)。統率型や地域支配型などへ出世することなどでサブ型も(28人,1.29%)。

3:戦闘警固型:(指揮・兵・随行など)古代において,上は,天皇や上皇,摂関家を守る武士から,荘園を守るものなど,中世の武家政権を担うもの,武士の活躍の場が無くなった江戸時代を飛ばして,近代の軍人でまさに戦争の場に出,太平洋戦争での悲劇も(27人,0.74%)。サブ型には,院を警護する北面の武士であった西行も(17人,0.78%)。

4:参謀工作型:(参謀・軍人官僚・軍部行政官など)もともと統率型,補佐型の武将,部将自らも担い,中世の黒子の僧はじめ,連歌師,茶人,俳人ら様々な人材が活用されるてきたが,近代の軍制になって,分離独立,官僚に近いものになる。近代になって,多くの組織で現場と企画が分離し対立を招いているのと同様,実戦部隊との間に齟齬を生じた上,官僚と結託して増長,敗戦に導くことになった(31人,0.85%)。サブ型には,統率型に出世したり,閣僚になる人物も(16人,0.74%)。

5:装備技術型:(築城・造船・航空機・兵站・剣術・砲術など)中世から近世初めにかけて,武将自身が築城その他の技術者であった場合が多いが,その後,装備技術に際立つものも登場,近代に入って様々なものが登場し,産業の発展も先導するなど,後述の発明技術型にも近い(15人,0.41%)。サブ型の具体例は,メインが医療型の軍医(11人,0・50%)。

6:軍政思想型:(兵法・国防・武士道・軍学者など)もともと中国から伝わった孫子の兵法などが戦の基本で,新たな発想も含めて,中世全般にわたって武将自身が担っていたが,皮肉なことに,戦が無くなった江戸時代になって,国家支配者とは独立に,この型のものが登場する(9人,0.25%)。政治思想型にも近く,サブ型に(6人,0.28%)。

1:総務秘書型:(天皇側近ほか朝廷官人・能吏など)もともとは,天皇に仕えて,なんでもこなす人物が出発点で,歴史を遡るほどトップと直結して多くのことを処理する,以下のような型に分類できない人物が多く,近年においても,その業務が表に明確にならないものの,省庁をとりまとめるトップが大臣官房秘書課になっている(40人,1.10%)。幅広く対応できることで,サブ型にも(25人,1.15%)。

2:財務再建型:(大蔵・日銀・藩政改革など)維新政府で省庁がつくられるにあたり,古代に用いられていた大蔵省の名がそのまま使われたように,古いものであるが,そもそも国家権力が民から吸い上げる,つまり「入り」のみ管理していれば良いようなものであったことから,財政再建ということが目的になるのは,江戸時代になってからで,殖産や民政と表裏一体にもなる(15人,0.41%)。最も困難な役回りで,守旧勢力の抵抗も強く,能力高くとも,サブ型も少ない(9人,0.42%)。

3:外務通訳型:(大使等外交官・通詞・伝奏+申次・遣唐使・外交僧など)島国で鎖国的な日本では単なる通訳的な立場であり,本格的外交官は育ちにくかったが,開国とともに,国際関係が一気に拡大したのに伴い,主要な型に(33人,0.91%)。近世以前の朝廷と幕府間や対立する大名間なども一種の外交であり,サブ型に(22人,1.01%)。

4:法務学識型:(学者官僚・明法家・文章博士・裁判官・法制家・有職故実など)鎌倉幕府でも評定衆と言われたように,古代から支配組織の維持や人民統治において,問題が生じた時にどう裁くが基本であった。過去の判例などが最も重要なため,菅原道真のような学者官僚の力が大きい。敗戦後は三権分立で司法が分離独立され,それまでとは異なる統治システムになっている(34人,0.94%)。後述の学問分野に最も近いことで,サブ型に(12人,0.55%)。

5:内務民政型:(警察・医療衛生・教育文化(官学)・福祉・町奉行・寺社奉行・代官・所司代・地方行政官・宗教・監獄など)直接国民に関わるもので,明治維新後,内務(省)官僚が大きな力を持つようになった(45人,1.24%)。国民の福祉を真剣に考える官僚らは,後述する社会分野と直接的につながり,サブ型に(20人,0.92%)。

6:殖産技術型:((農林・通産・運輸・逓信)・経団連・博覧会・植民地経営・園芸・開拓(土木・建築・都市・植林)・鉄道・鉱山・測量・水産・造船など)国民の生活を豊かにするため産業基盤を整備する役割で,社会分野の殖産型にもつながる(65人,1.79%)。自ら起業したり,企業が発展することで,次第に役割を縮小して行き,サブ型に(19人,0.88%)。

2:社会貢献活動>(結果は別として)社会対象+(原則として)勝負無い活動

1:医療型:(医者(教育)・看護(教育)・赤十字・病院経営・医師会・種痘・産児制限・薬剤・助産婦・救ライなど)人命を救うという点で最も古くから存在し,理科的な学問を開拓する役割も担った(59人,1.62%)。集中しなければならない一方,指導者的レベルでもあり,サブ型はそこそこにある(29人,1.34%)。

2:福祉型:(児童・少年・孤児・障害者・点字・感化・老人・貧民・自閉症など)様々なハンディを抱える人たちを救済するもの(35人,0・96%)。何等かの仕事をするうち,福祉に生き甲斐を感じるようになるサブ型が多い(24人,1.11%)。

3:教育型:(学校経営・服飾・栄養・YMCA・生涯教育・音楽・道場・綴り方・工業・家政など)人材育成という最も未来指向の社会活動(69人,1.90%)。誰でも,自らの活動があるレベルに達すると,若い人を教育したくなるらしく,サブ型が際立って多い(134人,6.18%)。

4:解放型:(女性・部落・労働者・弁護士・義民(農民解放)・公害被害者・主婦連・消費者・土地・出獄人・告発・占領・反原発・デモなど)近代に入って,さまざまな差別・搾取・弾圧・被害などから人々を解放する活動が成されて来た。江戸時代の一揆も農民差別からの解放活動と見ることができる(71人,1.95%)。生涯,集中し続けなければならない場合が多く,サブ型は非常に少ない(19人,0.88%)。

5:殖産型:(新田開拓・篤農・都市開発・地場産業・灯台・報徳・移民・水運・植林・治水・組合・コンサルタント・農書・起業支援・職業紹介・養蚕など)行政のやっているのを待っていられず自ら献身する人たち(50人,1.38%)。何等かの活動に関わるうちに,取組み始める場合も多く,サブ型は多めになる(40人,1・85%)。

6:文化型:(図書館・伝統芸能復興・メセナ・エスペラント・国際親善・スポーツ・愛国・YWCA・反戦平和・シンクタンク・青年・野鳥保護・近代建築普及・サロン・革命支援・児童絵画・建築・音楽・演劇・映画・啓蒙・パトロンなど):最後に豊かになることで,また自然や伝統が失われて行くことに対して,様々なボランティア活動も登場(54人,1.49%)。教育型のように,自らの活動があるレベルに達すると,社会に広めて行きたくなるらしく,サブ型が際立って多い(110人,5.07%)。

1:教導僧型:(開祖・学僧・回国・教団主・護持など)日本の仏教宗派の開祖や高僧は,空海をはじめ,世界的に見ても高いレベルにあり,人々を救済する一方,政治支配の上でも大きな役割を果たしてきた(77人,2.12%)。これを超える別の活動は無く,サブ型はわずか(4人,0.18%)。

2:活動僧型:(外交・西域探検・画僧・寺院復興・社会事業・勤皇・工作・五山文学・編纂・梵語・書・霊能など)僧職にあって芸術や学問,外交など他分野に業績を発揮したもの(41人,1.13%)。他分野が主の場合はそれぞれの項に入るので,サブ型は多くなる(31人,1.43%)。

3:神道周辺型:(神道・行者・修験道・陰陽道・占い・国家神道行政など)仏教伝来以前からあった原始宗教的なものが天皇との関係で連綿と続き,明治維新になって国家神道化された(18人,0.50%)。国策に関わるので,サブ型もそこそこ(8人,0.37%)。

4:新興宗教型:(禊教・天理教・ユートピア・救世軍など)現在の有力な仏教宗派も登場した当時は新興宗教であったことはいうまでもないが,それは問わず,異端的なものに限る(25人,0.68%)。サブ型で出来るようなものでは無い。

5:キリスト教型:(牧師・神学など)近世初頭のキリシタンも(26人,0.72%)。明治維新後のキリスト教信者はかつての仏教僧のように様々な面で社会的貢献をしてきたことから,サブ型が多い(32人,1.48%)。

6:その他型:(宗教学者・心学(教育)・チベット・イスラム・インド哲学・心霊学・各宗教理論や支援など)最後に上記に該当しない様々な宗教的活動(16人,0.44%)。数は少ないが,ユニークな人物ばかりで,古い順に,何人か紹介すると,日本初の往生伝「日本往生極楽記」を著して,浄土思想を普及させ,「方丈記」に影響を与えた「池亭記」を著した慶滋保胤,町人のための思想を確立,その普及・実践に献身,社会教育やボランティアを先駆した心学の祖・石田梅岩,托鉢・奉仕・懺悔の共同体{一燈園}を開き,説話集「懺悔の生活」がベストセラーになった西田天香,43歳の時,地位財産一切放棄して説法始め,会員組織により,各界のトップを多数訓育,京セラの稲盛和夫によって,その存在が広く知られることになった中村天風など。サブ型は(7人,0.32%)でみると,日本の超心理学のパイオニアで,"念写の福来"として世界的になるも,帝大を追放された福来友吉や,国家主義者として,戦前の悪の一人とされるも,排他的日本主義を批判,学識あるアジア主義者として,ユニークな生涯を送った大川周明が,近いところでは,ほぼ同時期に誕生した,日本が世界に誇る二人の宗教学者,「東洋人の思惟方法」以降,比較思想宗教の国際的権威となり,膨大な業績を遺した中村元とイスラム神智学研究・コーラン学においては世界的な権威の井筒俊彦がいる。

1:数理天文型:(和算・暦・天文・測量・地図・理論物理学など)脳の基本となる最も抽象的な世界で,古代からの天文・暦に加え,江戸時代に和算として独自の発展をした(33人,0.91%)。サブ型は,非常に少ない(5人,0.23%)。

2:自然科学型:(蘭学・本草(動植物)・博物・化学・物理・地震・地質・気象・医学・遺伝・解剖・栄養・自然対象工学(水利など)など)最も科学らしい分野で,医学から発展し,蘭学や本草学として近代科学への準備が成された(69人,1.90%)。サブ型は少ない(21人,0.97%)。

3:人文科学型:(考古学・歴史・地理・心理・宗教・人類学・有職故実・民俗・考証・風俗・文化人類・比較文化・美術史など)近代になって西欧から入ってきたものであるが,考証学など江戸時代に準備されていた(62人,1.71%)。歴史地理など,在野の学者もいて,サブ型が多くなる(43人,1.98%)。

4:社会科学型:(経済(史)・法学・法制史・政治・財政・経営・植民地政策・教育・女性問題・下層社会・行政・統計・家政・都市工学など)西欧においてすら全く新しい分野(49人,1.35%)。数理系に近い面もあって,サブ型は少ない(19人,0.88%)。以上三つの科学を,第1話三分法で見ると,観測データが基本の自然科学が1型,生活記述が基本となる人文科学が2型,未来予測を目的とする(政治につながる)社会科学が3型に対応する。

5:文学言語型:(漢文学・国文学・アイヌ語・外国語・文人・歌学・書誌・謡曲文・古今伝授など)日本語という特異な言語から独自に発展した分野で,かなりのレベルの学者を輩出(49人,1.35%)。古代中世の学識型官僚や,近世の国学者らに,本業と並行して取組んでいる人物など,サブ型はかなり多くなる(61人,2.81%)。

6:蒐集編纂型:(事典・辞書・地誌・地図・年表・伝記・民族音楽・蔵書・奇石・エンサイクロペディストなど)必ずしも学問では無いが,学問ほか何をやるにしても基本になれうようなデータベースの構築で,最も過去指向の作業であるともいえる。江戸時代の伊能図や群書類従など世界的に見ても偉大な業績がかなりある(52人,1.43%)。誰でも,その気になればできるものであるが,学問のベースになるものとして,この分野に入れたもので,サブ型はかなり多い(56人,2.58%)。

3:自己追求活動>(結果は別として)自己対象+(原則として)勝負無い活動>いわゆる芸術家

1:詩歌型:(韻文。和歌・俳句・連歌・狂歌・漢詩・川柳・作詞・・・)文字にならない段階から始まり,歌謡など芸能分野ともつながるもので,さまざまなタイプが選択でき,職業としない場合も多いことから,著述分野の3分の1を占める。歴史的には,男子は専ら漢詩を詠んでいたのに対し,紀貫之の貢献で女性による仮名文字和歌が始まる(162人,4.46%)。誰でもしているようなものなので,サブ型に挙げる人物にはレベル高いものが多い(72人,3.32%)。

2:小説型:(散文。各種小説・各種物語・各種草子・戯作・児童文学など)世界最古とされる紫式部の小説「源氏物語」という遺産を有し,江戸時代には西欧にも先駆ける西鶴のいわば大衆小説,さらに近代小説へと展開。それなりの力量で,時間もかけなくてはならず,近代には職業となって飛躍,読者のニーズにも対応することから,詩歌以上に多い(170人,4.68%)。当然のことながら,専業とするものが多く,サブ型は少なくなる(35人,1.61%)。

3:脚本型:(劇作・脚本・笑話作者・漫才台本・浄瑠璃作者・講談・字幕など)劇に近い能・浄瑠璃・歌舞伎など日本独自のもの,さらに世界に例を見ない落語・漫才など,芸能分野の:口演型にも強く関わるように,自らのなかに閉じないことから,数は少ない(27人,0.74%)。前記の小説型の人物がサブ型にしている場合も多く,比率は同程度(15人,0.69%)。

4:随筆鑑賞型:(随筆・日記文学・紀行文・毒舌諷刺・鑑賞・(伝記・逸話など)短文集・五山文学など)清少納言の「枕草子」や紀貫之の「土佐日記」に始まる随筆や(記録ではない)日記文学など,個人の感想主体の日本独自の文化。このような個人の情に訴える鑑賞文学が発達したため,本当の意味での批評文化は形成されなかったともいえ,この型がメインになる人物は少ない(18人,0.50%)。逆にサブ型には,メインがどんな分野型であっても,評判になる随筆等を書いている人物が多く登場する(38人,1.75%)。

5:批評解説型:(俳論・歌論・解説者・美術・外国文学・雑学・(思想哲学)科学技術史・科学思想・(美学)美術史・啓蒙著述家・雑誌編集・ドキュメンタリー・伝記作家・ノンフィクションなど)分析と意見を述べるもので,2-3:学問分野に極めて近い。実際,学問を志しながら転向したケースも見られる。また,時事・告発・煽動などを主とするジャーナリストに対し,冷静かつ長期的なものであり,いわゆる啓蒙で,日本人全体のレベルアップに貢献してきた(65人,1.79%)。サブ型は,様々な分野型を本業としている人物が,啓蒙等のために著述するため,かなり多くなる(58人,2.68%)。

6:哲学思想型:最も深い思索を表す哲学的なもので,政治思想型や:軍政思想型にも近い(38人,1.05%)。サブ型には,主要な宗教の開祖のものも入れるるので多くなる(38人,1.75%)。

1:平面型:(諸絵画・書・版画・写真・エッチング・織物など)現在においてもなお絵画が大半であるが,一定の平面の枠内に造形するもの全てに共通し,取組やすいこともあって,詩歌型に近い数であり,この分野の半数以上を占める(153人,4.21%)。サブ型は,近世までは,文人といわれていた人たちは,当然のように,絵画もやっていたことなどによる(52人,2.40%)。

2:立体型:(彫塑・陶器・ガラス・彫金・木工・七宝・漆芸・人形・生花など)やはり古くからある彫刻を中心に三次元で造形するもの全て共通するが,いずれも特化したものなので,思ったより少ない(28人,7.70%)。生涯専念するようなものなので,サブ型はさらに少ない(8人,0.37%)。

3:空間型:(建築・造園・土木など)人々が出入りしたり内部を動き回ったり,遠方からの見え方なども期待される,いわば四次元の大規模な造形であり,多数の人間が関わって実現するため,さまざまな能力が必要である(32人,0.88%)。サブ型が意外に多いのは,コンドルやレーモンドなど日本で活躍したした外国人,夭折の詩人立原道造はすでに建築家であったこと,著名な禅僧の夢窓疎石が禅庭の造園家であったことなど,様々なことによる(23人,1.06%)。

4:商品型:((グラフィック・インダストリアル・インテリア)デザイン・料理・服飾・美容・広告・図案・装幀など)産業社会・資本主義の発展に対応するように,商品価値を決定づける造形として発達したもので,まだ少ないが,最近は公共的なものも含めて,多くの人たちの利用を期待する全てのものに必須に成りつつある(22人,0.61%)。新たな挑戦になっているので,サブ型は,さらに少ない(8人,0.37%)。

5:ストーリー型:(漫画・アニメ・絵巻など)古代の絵巻から始まる,いわば平面+時間という日本独自の造形であり,今や日本の漫画やアニメが世界を席巻しているが,いわゆる漫画家は,戦時下から登場し始めたもので新しく,少ない。描かれる絵以上にストーリー性が評価されているのは,2:小説型の基本である物語文化が基礎にあるからと考えられる(9人,0.25%)。当然ながら,サブ型はさらに少ない(4人,0.18%)。

6:シーン型:(演劇映画監督・映画脚本・プロデューサ・興行・解説・装置・技術・撮影・TVドラマなど) 以上全てを統合するような空間+時間の造形で,近代に入っての映画が登場,劇が一過性であるのに対し,映画は後世に残る一つの作品を造形するもので,根本的に異なるといえよう。とはいえ,役者や舞台装置など,多くが共通するため,導入されるや,爆発的に拡がった(33人,0.91%)。片手間にできるようなものでは無く,サブ型は少ない(11人,0.51%)。

1:楽曲型:(作曲・演奏・指揮・筝曲・古楽復原・謡曲・これら研究・普及など)古代から様々な楽器があり,イベントなどで活躍。オーケストラなど大編成になる一方,歌謡への伴奏としても発達。江戸時代以前の邦楽では,盲人が生活して行くために制度化されていたのも忘れてはいけない(43人,1.18%)。サブ型(10人,0.46%)。

2:歌謡型:(オペラ・流行歌・義太夫・ゴゼ唄・浪曲・常磐津・弾語り・シンガーソングライター・演歌師など)詩歌型と不可分のものとして最も古くから存在,現代でも歌詞が極めて重要な役割(33人,0.91%)。サブ型(8人,0.37%)。

3:口演型:(落語・漫才・演歌師・講談・漫談など)日本語という独特の言語が育んだ日本独自の文化。形として残らないため良く分からないが,江戸初期の「太平記読み」が大きな役割をしたらしい(27人,0.74%)。サブ型はとくに少ない(3人,0.14%)。

4:舞踊型:(能舞・バレエ・日本舞踊・モダンダンス・振付など)古代からの舞に近世からの踊が加わる(28人,0.77%)。サブ型はさらに少ない(2人,0.09%)。

5:演劇型:((役者)映画・舞台・歌舞伎・文楽人形使い・ミュージカルなど)歌舞伎役者から映画俳優まであり,現代においても,選択している人が多いように,この分野の3分の1以上を占める(84人,2.31%)。サブ型はかなり少なくなるが,現代でも,職業を変えるのが難しいと問題になっている(17人,0.78%)。

6:芸人アイドル型:(奇術・剣劇・ストリップ・見世物・タレント・アイドル)他に分類しにくいが,その他さまざまな形で演じたり,人気を得ることが意味をもっている,笠森お仙,松旭斎天一・天勝ような人物(7人,0.19%)。メインの職能とは言えず,サブ型が多くなるのは当然だろう。在原業平もこの型でこそ,存在が分かるような気がするし,タレントの草分け三木鶏郎の凄さも明確になる(12人,0.55%)。

4:(挑戦活動)競争的>(結果は別として)自己対象+(原則として)勝負ある活動

1:発明技術型:(軍艦・鉄道・施工・製鉄・織機・自動車・謄写版・印刷・土木・建築・都市・機械・窯業・電気・航空・化学・品質管理・模型・楽器など)人工物を生み出す工学に対応。実業分野の製品生産型の多くはここから始まり,近年は常時発明競争にさらされている状況にあり,軍事分野の装備技術型での競争も激しいが,もともとはオタク的個人のユニークな頭脳によって成されてきたものである(42人,1.16%)。サブ型は,製造会社の起業家の大半発明家であることなどによる(34人,1.57%)。

2:伝承技能型:(左官・石工・地図・製陶・織物・鉄砲・操船・宮大工・模型・絵付・刺繍・醸造・調律など)技能伝承しながら新たな飛躍を生み出したり,造形分野に近い作品を生み出したりするものであるが,いわゆる,無名の作家が大部分なので少ない(13人,0.36%)。そでも,別の分野型で名を遺した者により,サブの方が多くなる(18人,0.83%)。

3:コンサル仕掛型:(花火・仕掛屋・博覧会プランナー・イベント興行師・国際会議セット・画商・コンサルタント・権力側隠密(スパイ)など)その時点のみのイベント型造形や政治その他の分野を助けその実績が上がるようにする裏方活動,名前はほとんど表に出ないが,歴史的に大きな役割をした者が多い。例を挙げたいところであるが,著名な人物はほとんどおらず,対象とする活動も千差万別なので,トップページの年齢適活年譜リストから拾い出し,一枚年譜を見て貰いたい(29人,0.80%)。まさに,黒子である場合がほとんどなので,表向きの分類には出て来ないため,サブ型は,際立って多くなる(70人,3,23%)。

4:本業超越型:(財界トップ・業界支配・メセナ・福祉・親善・パトロン・支援・殖産・文化導入など)自ら関わる企業等の枠を超えて,産業界全体,さらには国民全体に関わるような事業や活動をするもの。社会分野等とは異なり,あくまでも本拠地での活動が基本になる。注目すべき人物を挙げてみると,維新直後から企業設立や経済界組織形成で資本主義を先導,社会・公共事業にも広く関係し,本業が何かわからないくらい超越している,最近,とくに話題の渋沢栄一を代表に,古い方から,甲州商人先駆者で,十組問屋の危機救い三橋会所を設置するなど,江戸経済を支配した杉本茂十郎,近代政商を先駆し,関西財界を指導,"東の渋沢・西の五代""大阪発展の恩人"と言われる五代友厚,台湾統治経済を確立,一高校長として影響大,国際連盟事務局次長後,国際平和に尽力した新渡戸稲造,造園家,林学者で,日本の国立公園行政で指導的役割をはたし,"国立公園の父"とよばれる田村剛,群馬交響楽団の創設はじめ,幅広く地域文化を先導し,巨大な足跡を残した実業家井上房一郎,そして,最も近いところで,{石川島}{東芝}再建で"企業再建の神様"といわれ,高齢になって{臨調}{行革審}会長になって,国民からも敬された土光敏夫らいる(33人,0.91%)。本業があるという前提故に,サブ型は,コンサル仕掛け型以上に際立って多い(102人,4.70%)。

5:ジャーナリスト型:(ドキュメント・報道写真・記録映画・ルポライター・雑誌編集など)新聞雑誌等が主体であったため,一見著述分野のように見えるが,本来的に時事問題について告発や煽動をする活動であって,近年では映画や写真,テレビその他さまざまな手段によるものが多くなっている(47人,1.29%)。サブ型には,他の分野型に入れられる人物でも,報道写真家など告発に努めるものが入るので,それなりに多くなる(47人,2.17%)。

6:奔放夢想型:次々に挑戦して開拓したり,複数(3つ以上)の分野で業績を上げたり,道楽に徹して業績になってしまったり,バサラなど破天荒であることが他者に影響を与えたりするもので,血液型ではB 型,民族型では海洋型,気質型では躁鬱気質に特化して現れるようだ。出来る限り,どの人物にについても,いずれかの分野型に入れるようにしたが,マルチ人間の典型で,多くの発明・創出・著作をしたが,世になじまず思わぬ最期になった江戸時代の平賀源内,維新後の変革期を象徴する破天荒な人生を送り,日本の近代劇運動に先駆的役割をした川上音二郎,"新しい女"の中でも際立って特異,"仏教界のスター"から,作家として華開くも早世した岡本かの子,近いところでは,歌人,劇作家,演出家,映画監督,競馬評論家など,一言では括れない天才的マルチ人間だった寺山修司など,どうしても,この型こそ第一という人物がいることも否定できないだろう(24人,0.66%)。従って,サブ型はかなり多くなる(53人,2.44%)。

1:豪商財閥型:(豪商・政商・商社・財界指導者・コンツェルン・保険・証券・投機・軍需・貿易・海運など)実業分野のトップを切って金の力を背景に政治権力と結びつく豪商が登場したように,金融を基本とするもの,権力との関係で利益を得るものなどが該当,実業界ネットワークの要にもなる(81人,2.23%)。サブ型(21人,0.97%)。

2:国土開発型:(炭鉱・電力・鉄道(国鉄含む)・鉱山・石油・製鉄・航空機・化学・運輸通信・商社・パルプ・武器火薬類・砂糖・水産振興・捕鯨など)政治権力との関係無しには事業展開しにくいもので,官僚分野の殖産技術型ともつながりが深い(33人,0.91%)。サブ型(16人人,0.74%)。

3:農水食品型:(酪農・ブドウ酒・農場経営・真珠・煙草・茶)生業から脱した農林水産業やその輸出入や卸などに関わるもので,社会分野の殖産型ともつながる(15人,0.41%)。サブ型(9人,0.42%)。

4:製品生産型:((工場)機械・製糸・造船・地場産業・建設含む)国民の購入するようなものを生産し名の知られる最も企業らしいもの(41人,1.13%)。サブ型(21人,0.97%)。

5:販売サービス型:(一般商品の物販・クリーニング・外食・化粧品・美容・ファッションなど)顧客と直接接するもの(衣食住)の物販やサービスで,日常的に縁が深い(28人,0.77%)。サブ型(17人,0.78%)。

6:メディア娯楽型:(出版・新聞・興行・映画配給・娯楽・印刷・広告・諸劇場経営など)国民に情報を伝え,あるいは娯楽を提供して喜ばすことによって利益を得るもので,時代とともに変遷も著しい。芸能分野との関係が大きく,実践分野のジャーナリスト型の能力も必要である(48人,1.32%)。サブ型(17人,0.78%)。

4 から6 までの型は,消費者と直接つながるため,造形分野の商品型との関わりも強い。

3.00%)。サブ型については,初めの3型は,いわゆる現役の時の名が残り,引退すると消えてしまうものなので,ほとんど無く,後の3型は,本業のあることが普通なので,かなり多くなるように,明確に分かれる(50人,2.31%)。

1:棋士型:(囲碁・将棋・これら指導者など)僧や和算家などによって,近世に入って急速に広がり,世界的に見ても独自かつ高度に発展した,いわば頭の戦(14人,0.39%)。サブ型は無い。

2:武道型:(武道家・剣士・力士・これら指導者など)江戸時代に入って戦を失った武士から始まる,武具や体によるまさに戦の代償行為で,いわば心の戦(23人,0.63%)。サブ型(3人,0.14%)。

3:スポーツ型:(各種スポーツ選手(監督)・レーサー・これら指導者など)明治維新後,西欧に追随するように始まり,近年急速に拡大しつつある,新たな体の戦。相撲のように,武道から始まったものが,スポーツとして見るとおかしな部分が多々あることもやむをえないか(27人,0.74%)。サブ型(2人,0.09%)。

4:探検紀行型:(冒険・探検・登山・紀行・登山ガイドなど)個の確立と対応するように登場した極限的挑戦活動であるが,経典を求めて,チベットに行くなどは,僧というよりも探検家に近い(22人,0.61%)。自然風土や人文を対象とする研究など必然的なものもあり,サブ型はかなり多い(19人,0.88%)。

5:競技振興型:(諸競技ジャーナリズム・評論・教育・体育協会・競技団体など)上記の諸競技をサポート(16人,0.44%)。とくに,本業のある場合が多いので,サブ型は非常に多い(19人,0.88%)。

6:茶道鑑識型:(香道・(動物等の闘い)・(数奇者)・グルメなども)独自に発展した茶道についてはどの分野にも入れにくいものであるが,少なくとも茶道が闘茶に始まり,それに近接する鑑識や香道などがまさに五感の戦いであり勝負が決まることから,この分野に入れた(13人,0.35%)。近代に入っても,茶人としても有名な実業家がおり,サブ型も多い(7人,0.32%)。

1:陰の女性型:(宮中・妻・側室・局・大奥・芸妓・乳母・生母・妾・娘・諜報・女中・秘書など)近世までは,日本では男性を支える以上に,男性を利用したり,支配して歴史を左右したケースが多い。足利義政の室の日野富子は,"御台所"として非凡な能力を発揮,中世を代表する女性の一人で,一時は義政の代りをしたほどで,サブ型を,政治分野の国家支配型に,徳川家康の側室の一人阿茶局は,才智にたけて,大奥を統制し,政治的にも家康・秀忠をサポートし,家光の乳母の春日局家康に直訴して家光の将軍継嗣に成功,大奥を牛耳り,無冠無位で参内,ともに,サブ型を,官僚部門の総務秘書型にしなければならないほどの人物だったし,ラフカディオ=ハーンの妻になったセツは,彼を,小泉八雲へと変身させるほどの存在であった。(30人,0.83%)。男女差別が強く,本業がありながら,男性を支えている場合も多く,サブ型も多くなり,没落武家の子三井高俊に嫁ぎ,商家として確立すべく家業差配し,息子らを訓育,高利が三井の祖になった三井殊法や,会津藩の悲劇後,若年でアメリカ留学,大山巌と結婚し"鹿鳴館の華"になり,看護活動支援の一方,様々な批判に苦労した大山捨松などがいるが,全体として,どちらをメインにするか,サブにするか,難しい(21人,0.97%)。

2:記録伝承型:(日記・覚書・口承・紀行など)特定の職能でなく,世の中の諸事を記録したり,口承したりすることで,後世に貢献するものも多々あり,そのことでのみ名が残る人物も多い。近世には,神坂次郎の「元禄御畳奉行の日記」で知られた朝日重章のように,日記が無ければ,名を遺すことのなかった人物もいれば,菅江真澄のように,東日本各地を旅して回り,当時の民俗を知る上で貴重な彩色絵紀行文を多数残し,広く知られる人物もいるが,近代に入っても,「特命全権大使米欧回覧実記」で近代化に貢献した久米邦武に対し,後半生を,あらゆることを日記に書き付けることにを費やした枢密院議長倉富勇三郎もいたという按配である(18人,0.50%)。もちろん,本業のある場合が普通なので,サブ型はかなり多く,さらに,さまざまな形の記録を遺している(26人,1.20%)。

3:脱社会型:(隠遁・孤高・アウトサイダー・食事療法・異端・逃避・隠居主体など)西行以来,日本人が憧れるものになっているが,鴨長明のように,実は職能分野からの落ちこぼれも多い。この二人を超えるような人物はいないが,何人か例を挙げれば,すべてからの自由を求め,茶を売りながら放浪し仏道全う,京の若者に多大の影響を与えた売茶翁こと高遊外,庵に住んで農民や子どもと交流,最晩年に貞信尼と出会って,大らかな書歌を遺した良寛,若くして隠居,清貧に甘んじながら,歌作革新,主君の出仕勧誘も辞退し,正岡子規の発掘で著名になった橘曙覧,2人の放浪の自由律俳人種田山頭火と尾崎放哉,画壇のあり方に不審抱き,奄美大島に居を定めて孤高・異端を通し,没後に発見・評価された田中一村など,どの人物もレベルは高い(24人,0.66%)。本業があってこその脱社会でもあるので,サブ型もかなり多く,その多くは著しておくこと名で,なるほどと言える人物であるが,社会から逃げた将軍足利義政と徳川家斉を入れたことを指摘しておく(33人,1.52%)。

4:反社会型:(密貿易・博徒・侠客・性科学・超心理学・犯罪者・ポルノ・異端・仇討ち・敵方スパイ・アナーキスト・テロリストなど)時代によって何が反社会的であるかは異なることもある。博徒やヤクザもかつては必要悪のように見なされ,講談などの材料にもなった(27人,0.74%)。サブ型は,本業の関係で起こす反社会活動など(12人,0.55%)。

5:在外活動型:(留学・追放・亡命・貿易・諸工作・キリシタン・文化・親善・難民・隠れ軍人・漂流者・大陸浪人・残留兵・国際結婚など。外交官・軍人・植民地支配は別)日本人は海外に出て行った者に冷たいところがあって,移住者たちが在地で大きな貢献をしていることなどあまり知られていない。このことが,海外に飛躍しようとする青年たちが増えない理由にもなっているが,島国である故,遭難などが契機になる場合もあり,かなり大きな数になる(96人,2.64%)。在外活動の分野型の方が重要な場合もあり,サブ型も多い(32人,1.48%)。

6:準日本人型:(沖縄・在日・アイヌ・亡命・帰化・混血外国籍・漂流者など)同様に,日本に入ってくる人たちどころか,もともと日本人社会を構成するはずの,アイヌや沖縄県民,いわゆる在日といわれる朝鮮系の人たち全てに冷たいところがあり,このことが日本のガラパゴス化と関係することは言うまでもない(33人,0.91%)。当然のことながら,サブ型は少ない(9人,0.42%)。

この章TOPへ

ページTOPへ

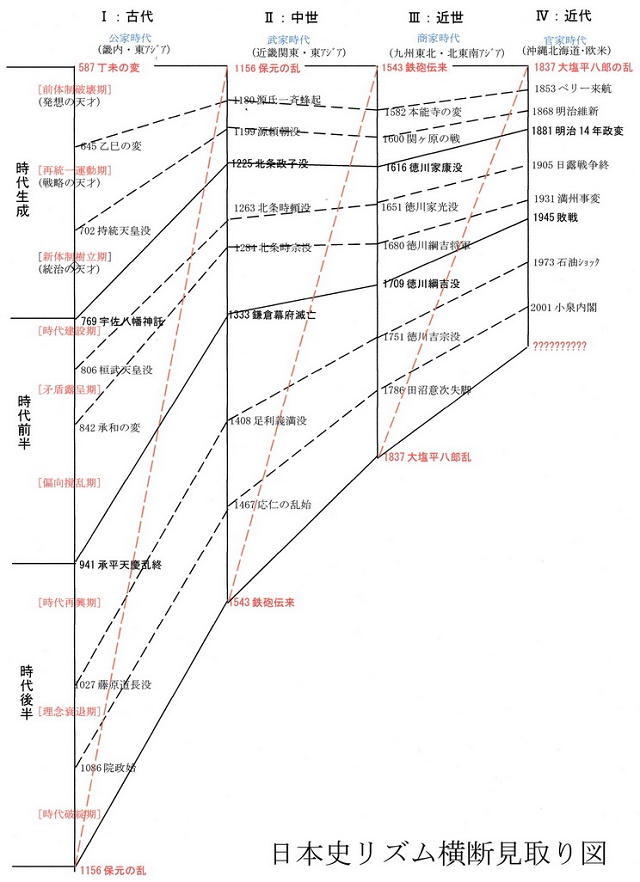

まず,歴史人物がどんな時代に活動したかを把握するため,データベースの作成には,日本史話三講の第Ⅱ講:時代循環のパターンで示した,以下のような時代区分を用いた。⇒詳しく知りたい人方は,当該ページへ。

Ⅰ古代(飛鳥・奈良・平安): 587年:丁未の変・・~1156年:保元の乱・・

Ⅰ-1:時代生成: 587年:丁未の変・・~ 769年:宇佐八幡神託

Ⅰ-1-1:前体制破壊期:587年:丁未の変・・~ 645年:乙巳の変・・

Ⅰ-1-2:再統一運動期: 645年:乙巳の変・・~ 702年:持統天皇没・

Ⅰ-1-3:新体制樹立期: 702年:持統天皇没・~ 769年:宇佐八幡神託

Ⅰ-2:時代前半: 769年:宇佐八幡神託~ 941年:承平天慶乱終

Ⅰ-2-1:時代建設期: 769年:宇佐八幡神託~ 806年:桓武天皇没・

Ⅰ-2-2:矛盾露呈期: 806年:桓武天皇没・~ 842年:承和の変・・

Ⅰ-2-3:偏向撹乱期: 842年:承和の変・・~ 941年:承平天慶乱終

Ⅰ-3:時代後半: 941年:承平天慶乱終~1156年:保元の乱・・

Ⅰ-3-1:時代再興期: 941年:承平天慶乱終~1027年:藤原道長没・

Ⅰ-3-2:理念衰退期:1027年:藤原道長没・~1086年:院政始・・・

Ⅰ-3-3:時代破綻期:1086年:院政始・・・~1156年:保元の乱・・

Ⅱ中世(鎌倉・室町):1156年:保元の乱・・~1543年:鉄砲伝来・・

Ⅱ-1:時代生成:1156年:保元の乱・・~1225年:北条政子没・

Ⅱ-1-1:前体制破壊期:1156年:保元の乱・・~1180年:源氏一斉蜂起

Ⅱ-1-2:再統一運動期:1180年:源氏一斉蜂起~1199年:源頼朝没・・

Ⅱ-1-3:新体制樹立期:1199年:源頼朝没・・~1225年:北条政子没・

Ⅱ-2:時代前半:1225年:北条政子没・~1333年:鎌倉幕府滅亡

Ⅱ-2-1:時代建設期:1225年:北条政子没・~1263年:北条時頼没・

Ⅱ-2-2:矛盾露呈期:1263年:北条時頼没・~1284年:北条時宗没・

Ⅱ-2-3:偏向撹乱期:1284年:北条時宗没・~1333年:鎌倉幕府滅亡

Ⅱ-3:時代後半:1333年:鎌倉幕府滅亡~1543年:鉄砲伝来・・

Ⅱ-3-1:時代再興期:1333年:鎌倉幕府滅亡~1408年:足利義満没・

Ⅱ-3-2:理念衰退期:1408年:足利義満没・~1467年:応仁の乱始・

Ⅱ-3-3:時代破綻期:1467年:応仁の乱始・~1543年:鉄砲伝来・・

Ⅲ近世(安土桃山・江戸):1543年:鉄砲伝来・・~1837年:大塩平八郎乱

Ⅲ-1:時代生成:1543年:鉄砲伝来・・1616年:徳川家康没・

Ⅲ-1-1:前体制破壊期:1543年:鉄砲伝来・・~1582年:本能寺の変・

Ⅲ-1-2:再統一運動期:1582年:本能寺の変・~1600年:関ヶ原の戦・

Ⅲ-1-3:新体制樹立期:1600年:関ヶ原の戦・~1616年:徳川家康没・

Ⅲ-2:時代前半:1616年:徳川家康没・~1709年:徳川綱吉没・

Ⅲ-2-1:時代建設期:1616年:徳川家康没・~1651年:徳川家光没・

Ⅲ-2-2:矛盾露呈期:1651年:徳川家光没・~1680年:徳川綱吉将軍

Ⅲ-2-3:偏向撹乱期:1680年:徳川綱吉将軍~1709年:徳川綱吉没・

Ⅲ-3:時代後半:1709年:徳川綱吉没・~1837年:大塩平八郎乱

Ⅲ-3-1:時代再興期:1709年:徳川綱吉没・~1751年:徳川吉宗没・

Ⅲ-3-2:理念衰退期:1751年:徳川吉宗没・~1786年:田沼意次失脚

Ⅲ-3-3:時代破綻期:1786年:田沼意次失脚~1837年:大塩平八郎乱

Ⅳ近代(明治・大正・昭和・平成):1837年:大塩平八郎乱~

Ⅳ-1:時代生成:1837年:大塩平八郎乱~1881年:明治14年政変

Ⅳ-1-1:前体制破壊期:1837年:大塩平八郎乱~1853年:ペリー来航・

Ⅳ-1-2:再統一運動期:1853年:ペリー来航・~1868年:明治維新・・

Ⅳ-1-3:新体制樹立期:1868年:明治維新・・~1881年:明治14年政変

Ⅳ-2:時代前半:1881年:明治14年政変~1945年:敗戦・・・・

Ⅳ-2-1:時代建設期:1881年:明治14年政変~1905年:日露戦争終・

Ⅳ-2-2:矛盾露呈期:1905年:日露戦争終・~1931年:満州事変・・

Ⅳ-2-3:偏向撹乱期:1931年:満州事変・・~1945年:敗戦・・・・

Ⅳ-3:時代後半:1945年:敗戦・・・・~

Ⅳ-3-1:時代再興期:1945年:敗戦・・・・~1973年:石油ショック

Ⅳ-3-2:理念衰退期:1973年:石油ショック~2001年:小泉内閣・・

図にしてみると,時代循環のパターンがよく分かる。

「はじめに」で示した時代区分を,各分野型・サブ型とをクロスさせて作成した表をみながら,それそれの歴史的な推移を見てみよう。⇒PDFファイル「時代別分野型数」,「時代別サブ型数」

0:皇室分野:古代の人物全体の数の2割を占め,中世においても1割を超えて,大きな存在になっているのは当然としても,江戸時代では,ほとんどゼロになってしまい,明治維新によって威信を回復したと言っても,ごく僅かで,天皇制の歴史においては,江戸幕府の始まりが,最大の転換であったことが,改めて認識される。また,古代の前半には,サブ型で,政治分野の国家支配型が多いように,実権を発揮していたが,後半は,藤原氏の支配を反映して,皇后型が多くなるのは当然として,中世においても,天皇型,皇族型が多いことは,武家政権に対抗するだけの存在で,権威を保ち続けていたと言えよう。

1-1:政治分野:まず,1:国家支配型は,日本で年代が明かな歴史の始まる推古天皇が,そもそも蘇我馬子が戴いて登場し,藤原不比等が覇権を握って以降,天皇自身が国家権力を発揮することはほとんど無く,古代の後半は藤原摂関家であり,中世がとくに多くなるのは,将軍から,その将軍を戴く執権や管領など,次々と覇権を握る人物が変わって行くからであり,2:地域支配型は,古代末に初めて,奥州藤原氏という国家から半ば独立した地域支配者が登場,中世には,サブ型で,守護大名や戦国大名という地域支配者が出てくる一方,琉球王国という,日本全体から見れば地域支配者であるが,王国として,国家支配者であったものも登場,近世の幕藩体制になると,藩主が老中になるような仕組みによって,メインの型にも,サブ型にも多くなり,近世が,まさに地域支配をベースにした国家,帝国に近いものであったことを示している。その点,維新後の近代は,都道府県知事,市町村長など,地方自治が謳われるものの,国家支配者の内閣総理大臣(首相)がほとんどで,地域支配者として登場する人物は少なく,まさに中央集権国家になってしまっている。3:権力補佐型がどの時代にも多いこと,5:時代変革型が維新前後に限られ,4:党派活動型がその後に出現していることなどは,分類の定義上当然として,6:政治思想型について,政治支配に対応する儒学は古代では法務学識型の官僚であって表に出るほどでなかったが,江戸時代にとくに多く,幕藩体制を支える朱子学や,それに対抗するかのように起こった民間の陽明学など,活発な議論が,結果として,時代を長く続かせたと言えよう。それに対して,近代のそれは,党派活動と裏腹のイデオロギー的なものであって,社会をまとめるより分解する方向に働いている。

1-2:軍事分野:1:統率型が,平安時代末の平氏の軍事支配から,戦国時代の闘争を経て,戦のなくなる江戸時代の前まで,つまり,中世から近世初めにかけて,集中的に多いのは当然であるが,とくに,サブ型が多いのは,前述したのように,将軍,執権,管領などの国家支配型が多かったからであり,まさに,世界のなかでも際立つ軍事国家の時代であったということであり,江戸時代に入ると,武家支配であっても,形式的な肩書の将軍戴く文治国家になって,いなくなってしまう。明治維新後は,近代国家の軍として,政治家の支配下になり,そのなかでの1:統率型になるが,いわゆる軍国主義の伸長によって,政治を超える権力を握り,悲劇に至ったこと,敗戦によって,軍そのものが無くなくなってしまうという,世界でも稀な状態になって,屈折した平和国家の時代を送っているが,改めて,江戸時代の文治国家のあり方を見直したくなる。鎌倉幕府以降の武家政権のトップは,形式的に,古代における蝦夷征伐の将軍ということで,天皇から征夷大将軍という地位を授けられることで成り立っているが,これらの将軍は,一義的には,1-1政治分野の1:国家支配型としてあげられ,ここではサブ型となる。中世,とくに戦国時代には,1-1政治分野の2:地域支配型のように,多くの1:統率型の武将が登場し,近代に入っては,政治から離れた軍人としての司令長官を代表とする1:統率型が登場することになる。2:補佐型や3:戦闘警固型は,分類の定義を反映し,4:参謀工作型と5:装備技術型も,すでに述べたように,もともと,1:統率型や2:補佐型の武将が有していた職能が,近代の軍になって分化したものといえ,6:軍政思想型も,もともと中国から伝わった孫子の兵法などが戦の基本で,新たな発想も含めて,中世全般にわたって武将自身が担っていたが,皮肉なことに,戦が無くなった江戸時代になって,国家支配者とは独立にこの型のものが登場する。

1-3:官僚分野:まず,古代に多いことが目に付くように,朝廷は官僚によって運営されていたが,職能としては,未分化のため,1:総務秘書型としており,サブ型にも多いのは,他の活動によって,歴史に名を遺す人物が多かったことを示している。明確な職能としては,古代においては,中国に見倣うことが全てであり,4:法務学識型が特別な存在になっていて,後の,学者のルーツでもあり,明治維新後にも,政府の存在,国際関係などを明確にするため,大きな役割を担った。中世においては,官僚に当たる役の大半を武将,武士が担っているため不明確で,江戸時代に入ると,いわゆる幕僚として,サブ型で,1:総務秘書型に記されるものがいるのは別として,5:内務民政型と6:殖産技術型の官僚とみなせる人物が一気に登場増大しており,国家の安定を維持し財源を確保するための領民支配がいかに進んだかを示し,まさに近代を準備したと言える。面白いのは,3:外務通訳型が中世までいないことで,外国といえば中国であった古代は,官人自らが漢語ができ,そうでなくても筆談で成立するようなものであったし,外交と言う点では,これまた仏僧に依存することが多かった。中世に入っても,つきあう範囲は中国文化圏内であり,漢語そのものまで仏僧に依存するのが普通であったため,この型のものは登場しない。江戸時代に入って,オランダという新たに常時付き合うことになる国ができたため,通詞という形で明確に登場し,蘭学を通じて,近代化の道を開くことになる。これとは別に,朝鮮との複雑な関係もまた,この型を必要にすることになった。近代に入って,一気に世界に投げ込まれたことで,爆発的に増えただけで無く,官僚のなかでの,地位も高くなった。2:財務再建型も,前述したように,そもそも国家権力が民から吸い上げる,つまり「入り」のみ管理していれば良かった古代,中世では無用な存在であって,財政再建ということが目的になるのは,江戸時代になってからで,殖産や民政と裏腹のものになったのである。

2-1:社会分野:古代・中世にはメインの方では出て来ないが,サブ型には,5:殖産型と6:文化型がでてくるのは,前者は荘園などの増収のため,後者は,まさに貴族的生活を示すようだ。1:医療型は,一見古そうに見えるが,科学的知識の無いところでは,所詮,仏だのみ,神だのみであり,実に,近世,江戸時代に入って,一気に盛んになる。民が生きて行く上での基本となる5:殖産型も,古代から中世にかけて,長く仏僧らに担われてきたが,近世に入ると,年貢に対応すべく,民の側での殖産に関わる人物が輩出,前者とともに,近代を準備する。それら以外は,近代に入って登場し一気に増大するが,サブ型でみれば,3:教育型は近世に多いことから,近代を準備していることが分かる。近代における6:文化型は,一般の人たちの生活レベルが高くなり,古代の貴族のようなゆとりある活動を始めた証でもあるが,その裏返しとして,差別もまた明らかになり,維新とともに,部落解放,女性解放などが噴き出し,大正デモクラシー期に労働者解放など合わせて,4:解放型が飛躍的に拡大するのである。1-3:官僚分野は,国家としての取り組みであるが,それらを待っていてはどうしようもなく,民のなかでの自らの取り組みがなされると言う点で,つながるものであり,繰り返すまでもなく,古代は,そのほとんどを仏僧に依存,多くは,民に自主性が芽生える中世において登場し,近代を準備することになる。2:福祉型は,中世以前は村社会近世における助け合いでカバーされており,近世のいわゆる大衆社会化に対応して,数の多かった盲人を支える座や稼ぐことのできる針灸ができたが,明治維新後,欧米に対応する形で広がり,大正デモクラシー期に飛躍,3:教育型については,,近世には,いわゆる官学が整備され,それに続くように,寺子屋から様々な塾,私学のような懐徳堂の出現,官民中間の藩校の整備へと拡大して行き,近代を準備することになる。維新後も,官学が整備する以前に慶応義塾があり,官学として東大しか無い時期に,早大の前身たる専門学校が登場,大正デモクラシー期には,いわゆる自由教育,女性教育を中心に飛躍的に広がるのである。

2-2:宗教分野:社会分野のところで,何度も述べたように,そのもとになったのは,仏教の僧であったが,民衆からの支持を得ることで,政治分野に対峙し,ある意味,民を育成支配する存在であり,つねに政治の側から,利用され,排除されてきたのである。そのなかでも,1:教導僧型は,初めて日本独自の仏教を拓いた空海,最澄を皮切りに,いわゆる開祖になるようなレベルの著名な僧たちが主であるが,それ以前においての,誰もがその名を知っている行基は,土木事業その他の殖産をはじめ,教育,福祉その他,幅広く社会分野に対応し,中世に登場する叡尊とその弟子忍性は,福祉に特化した教導僧であった。特定の分野への貢献という点で歴史に名を遺す2:活動僧型になると,国家の不備を補うように,連綿と輩出している。3:神道周辺型は,仏教より古いはずのものであるが,歴史人物として登場するのは,渡来した仏教,さらには,政治の基礎になった儒教とも対抗すべく,取り組まざるを得なくなったものであり,明治維新の廃仏毀釈・国家神道という異常を産み出すことにもつながっている。新たに登場する宗派は,その時点で4:新興宗教型といえるが,現時点から見ても新興宗教と言えるものは中世に登場,幕末から維新への,戦時から敗戦への,民の動揺に対応するかのように,段階的に飛躍している。5:キリスト教型については,戦国時代の民の心労に対応するように入ってきたカトリック(キリシタン)の影響があるが,明治維新後の動揺に対応して浸透したプロテスタントは,そもそも,慈善という形で,福祉や教育に大きな役割を果たし,近代化に貢献した。6:その他型は,リストのところで記したように,千差万別なので,ここでは触れない。

2-3:学問分野:これもまた,そのほとんどを仏僧が担っていたが,政治の背景は儒教で,官僚分野の法務学識型が,いわゆる漢学を担っていた。まず,やむを得ずこの分野に入れた6:蒐集編纂型については,嵯峨天皇の時代には,辞典のようなものが創られはじめ,万葉集,古今集や懐風藻なども,この範疇に入ると考えれば,最も古い時代から連綿と,さまざまなものごとについての蒐集編纂型の人物が登場する。とくに,何度も指摘するように,古今集のその後の影響を見れば,編纂した紀貫之は,歌人以上に,この型にしなければならない人物とも言えよう。そして,日本語の特殊性,漢学など中国との関係などから,5:文学言語型が古代に始まった最初の学問で,同じように,各時代に重要な業績を挙げる学者が連綿と続き,江戸時代の後半には,いわゆる国学が登場,大学者ともいえる本居宣長の業績は,現在もなお,日本人意識に強い影響を与え続けている。その後は,学問と言えるようなものは長く登場しなかったが,戦のなくなった江戸時代に入るや,いわずとしれた「塵劫記」に始まる和算が天文暦学ともつながり,時代を通して発展的に続けられ,幕末維新時に,西洋科学を吸収する基礎にもなった1:数理天文型,それに続いて,中国から入った,主として薬草を対象とした本草学をもとに,植物学に近いものが登場し,さらに,蘭学によって,物理学や化学に展開,西洋科学を吸収する基礎にもなった2:自然科学型,蘭学による科学的思考が,歴史地理などにも結び付いて3:人文科学型となり,明治維新後,とくに日露戦争後の日本至上主義の高まり,大陸への関心などから飛躍的に高まって行く。そして,世界においても新しい4:社会科学型は,維新後はヨーロッパの法制度などへの関心,敗戦後は,アメリカ資本主義の影響で,経済へと広がって行く。

3-1:著述分野:学問と社会とのつながりも一般的には著述によって行われることから,ここに登場。1:詩歌型は,古代では,中国とのつながりで漢詩が主体であり,王朝文化とともに和歌が広がる。中世には連歌,近世には俳諧,近代に入って,和歌は短歌になり,西洋詩が広がり,どの時代も多く,次々と積み重ねられ,大正デモクラシー期に爆発するように,言わば,日本人にとっての基礎的な素養でもあり,サブ型は,それ以上に多い。2:小説型については,紫式部の「源氏物語」は,世界最古の小説といわれるが,物語は小説ではないともいい,現代の小説家につながるもとは,元禄時代の井原西鶴といえ,近世には小説に類する様々な形のものが流行しては消えることを繰り返し,幕末の文化文政時代に登場する十返舎一九が,近代の職業作家の嚆矢となる。そして,坪内逍遥の啓蒙によって,いわゆる小説家が次々に登場,大正デモクラシー期の自由な雰囲気によって飛躍するのである。ついでながら,ファンが多い村上春樹が,芥川賞もとっていなく,国内の小説家からは敬遠されて,もっぱら外国で活動しているのは,彼の作品が,まさに物語であることによるのであり,ノーベル文学賞で世界に知られたガルシア=マルケスの「百年の孤独」も物語といえる。3:脚本型は,芸能の演劇型や口演型に対応,浄瑠璃,歌舞伎,それとは別に落語と,近世に開花,近代に入って,演劇,漫才,映画などへ広がり,やはり大正デモクラシー期に飛躍する。4:随筆鑑賞型は,王朝文化での,清少納言の「枕草子」と数々の女流日記文学が,その後の日本文化の基本となるもので,中世の吉田兼好の「徒然草」を経て,サブ型の方に極めて多く現れるようになり,近代に入ると,多くの分野型の人物が,随筆でも名をなすようになった。5:批評解説型は,随筆に近い評論から,中世には,言語文学の批評解説で深まり,近世,近代へと対象も広がり,どの時代にも,人々を啓蒙しようとする人物がいて,同程度の比率になっており,本業の分野型のものを啓蒙しようとため,サブ型も多く,満州事変後には,国家国民の拠り所を求めるように飛躍する。空海に始まる多くの教導僧の著述は,極めて深い6:哲学思想型のものであり,サブ型をみると,古代,中世とも非常に多いが,メインの方では,近世において,儒学を背景とした思想家が輩出,デザイン三講でとりあげた荻生徂徠のように,プラグマティックな天才的思想家も登場,その影響で,多くの合理的な思想をもつ,いわゆる経世家を輩出し,近代を準備するとともに,西洋の影響を受けた哲学者にも優れた人物を生むことになる。

3-2:造形分野:言葉を介さないと言う点で,もっとも原初的でもあるが,それ故に伝わらないできた面も大きい。1:平面型は,著述とつながる書家とともに,画家も古代に登場,中世の山水画を経て,近世には,最近,人気の集中している若冲だけでなく,その時代の世界のレベルを超える画家が輩出,絶頂期を迎えただけでなく,商品化の対象になる浮世絵も登場し,幕末の文化文政期には戯作の挿絵との関係で飛躍,そして近代の西洋画,写真などへと広がり,それらが民に消化される時期と対応する大正デモクラシー期に飛躍する。2:立体型は,仏像など古代に登場するが,彫刻家という点では,中世を開いた運慶に始まり,近世の円空や木喰五行の仏像多作などもあるが,全体に少なく,近世には陶芸が広がり,近代に入って,ロダンの影響を受けた彫刻とともに,大正デモクラシー期に飛躍する。3:空間型は,ものづくりとしては最も総合的なデザインといえるもので,建築もまた古代以前からあり,斉明天皇の時代の庭園跡なども発見されているが,中世には,禅僧との関係で造園家といえる存在が登場,武将の多くは築城などの点で建築家でもあり,近世には,小堀遠州が,大名というより,建築家,造園家として扱われ,また,優れた大工棟梁が,幕府の建築部門を担ったりするが,職業としての建築家は,近代に入って,西欧の建築学教育が浸透したことにより,大正デモクラシー期に飛躍する。造園の方は,なお,植木職人の世界が続く一方,林学などの分野型でも,優れた造園家が登場している。4:商品型は,近代に資本主義が入って,いわゆるデザイナが登場することに対応,その嚆矢は,画家としては,単なる人気作家に近い竹久夢二で,デザイナとすれば,時代を先駆けた天才であった。宣伝広告と結びついたデザイナが登場し,それが満州事変後の国家宣伝に利用されることで飛躍,戦後のデザインが受け入れられにくい原因にもなった。現在,世界に広がる日本の漫画は,その場面展開が際立っていることから,5:ストーリー型としており,戦後に飛躍するが,そのルーツは絵巻物であり,この分野で日本を世界に冠たるものにしたといえるが,後白河法皇の文化政策で多くの傑作が描かれているものの,作者不明で,鳥獣戯画の作者が覚猷(鳥羽僧正)に例えられ,中世の土佐光信,近世の土佐光起,岩佐又兵衛くらいしか分かっていないのが残念である。6:シーン型は,演劇,映画など,西欧由来の,時間を総合的にデザインするもので,近代に始まるが,次の芸能に登場する俳優について見れば,近世の歌舞伎とつながることは明らかで,単に,その舞台の演出などの作者が分からない,あるいは,座元自身ができたことによる。映画は,その発生時期が,日本の満州事変からの戦時に対応して爆発し,戦後に繋がるのである。

3-3:芸能分野:時間に関わり,身体を用いる芸能にはまた,日本独自のものが多い。1:楽曲型については,雅楽については古代から続くものの,特定の音楽家が知られず,近世に入り,盲人福祉との関係で登場した天才八橋検校によって筝曲が飛躍,近代には西洋音楽の作曲,演奏になるが,天才滝廉太郎は別として,戦争との関係で,優れた作曲家の名が消える一方,歌謡曲や演歌との関係で,独占的に請け負う著名な作曲家が出現している。2:歌謡型は,近世早くに登場した浄瑠璃は,義太夫節などといわれるように歌謡が主体であり,近代に入って,演歌,歌謡曲などの大流行をみる。3:口演型の代表,浄瑠璃と同じ頃に登場した落語は,漫才その他のものがでてきても食われることなく,現代にまでそのまま続く,日本独自のものになっている。4:舞踊型は,まず確立したのが中世に始まる能舞で,現代にも続いており,近代には,全く異なる,バレエ,ダンスが登場。続いて登場する歌舞伎は,舞台で演じる役者に熱中するように,5:演劇型であり,前項で述べたように,そのまま近代の演劇につながるところがある。ここまで,いずれも,著述分野や造形分野の多くの型と同様,大正デモクラシー期に飛躍している。戦後の,とくにテレビとともに登場するタレントなるものは,それだけで新たな型に挙げることには躊躇されるが,定義のところで示したように,様々な芸人,あるいはアイドル的存在と一緒にしてみれば,古代や近世にも,そのことによって名を遺している人物に思い当たることから,6:芸人アイドル型とした。

4-1:実践分野:分類定義のところで述べたように,本講のなかで,他に割り振りにくいものの,社会への関与の仕方が実践的で,その影響の大きいものを集め,独自の型に分けたが,実践的であることは,身体を使う度合いが大きいことでもあり,前項の芸能分野につながるものでなないかと,ここに置いている。1:発明技術型は,ものづくりに対応し,鉄砲が由来するや,時を経ずして,輸出国になるほでのレベルで,それを支配した織田信長が近世を開くことになり,色々な発明家が登場,幕末の天才発明技術家田中久重が,現在に続く東芝の祖になったように,欧米から新たなものが次々と入ってくる近代に,飛躍することになる。近世までの芸能は,まさに2:伝承技能型でもあったが,ここでは,前者と同様,ものづくりに対応,当然,古代からの型ではあるが,名が残るようになったのは,近代への発明技術につながる維新前夜で,突然のように多く現れる。3:コンサル仕掛型は,中世において,武将官間の交渉を僧が担っていることで歴史に登場,それ以前にも,僧は外交通訳で大きな役割をし,その後は,連歌師や俳人,茶人など,様々なところに出入りしても疑われない人たちもその役を担い,結果として危険なことにもなるように,サブ型の方で,その存在の大きさが良く分かる。近代に入っても,政治の黒幕は似た存在であるが,いわゆるコンサルタントとして,明確な職業が登場し,メインの分野型になるのである。4:本業超越型は,自らの業界全体の振興,さらには,民すべてのためになる活動につながるもので,社会分野に対応するように,大正デモクラシー期に飛躍する。近代に入るや否や,幕末の幕府批判に続くように,新政府批判の告発が一気に増大,5:ジャーナリスト型が活発になり,一般に広く知られる人物が輩出,大正デモクラシー期に飛躍するが,敗戦後は,アメリカ支配が枷になっているのか,いわゆるジャーナリズムでの告発は少なく,近年ますます衰えているのが気になるところであるが,報道写真のように,メインの分野型では,写真家すなわち造形分野の平面型であるものの,サブ型としてのジャーナリスト型の方こそメインではないかと思わせる人物もいる。そして,時代に関係なく,6:奔放夢想型として捉えるしかない人物が,社会を色づけている。芸能分野との関係でみれば川上音二郎,この分野のなかの発明技術との関係では平賀源内がその典型であると思われるが,大正デモクラシー期には,自由の雰囲気を裏付けるように,有象無象のこの型の人物が出てきている。

4-2:実業分野:近代の資本主義によって登場する企業に対応するが,すでに江戸時代に準備されていた面もある。1:豪商財閥型は,江戸時代初期には,幕府につながる有力な豪商が登場して,近世の象徴になり,財閥の代表,三井,住友の発祥もそれに続いているように,近代を準備したが,敗戦後,形式的には財閥は解体され消えてしまう。2:国土開発型は,近世の初めに,豪商の一員角倉了以が,地域経済の発展のためにと取り組み,著名な河村瑞賢のように,国内での輸送を円滑にして利益を挙げようと,幕府の許可のもと,河川開発,海運整備などに取り組んで大きな貢献をした者もいたが,維新後の鉄道や,敗戦後の高速道路のように,近代に飛躍する。3:農水食品型は,近世までは,農業は,すべて庶民に依存していて,時の権力者がそれらを取り上げてしまう形であったが,水産業には,後述の「にんべん」のようなものも登場している。近代には,国民が豊かで自由になる大正デモクラシー期には,消費者に近いことから,著名な企業が次々登場する。現代において,日本を代表する4:製品生産型は,近代に入り,世界と競争していく上で基本になった型であり,欧米から,あまり遅れることなく次々と誕生,世界レベルの発明技術にもことかかず,農水食品型に対して,戦時,敗戦後も続けて多い。5:販売サービス型は,江戸時代中頃に,髙津伊兵衛が創業した,削り節やふりかけ,調味料を製造,水産加工品メーカーとして業界最古参の「にんべん」が,一般には,日本橋の老舗店舗として知られる。良く知られているように,デパート三越のルーツは,財閥三井のスタートにもなっている三井呉服店であり,代々継いでいく点で,豪商財閥型に類似する。6:メディア娯楽型については,そのような施設等ができて流行ったのも,江戸時代に,今で言う大衆化が進んだことによるのであり,サブ型に多いように,大衆に呼応する仮名草子や浮世絵などを扱う書肆を営みながら,自ら作家になる人物もいるが,後期には,現代においても,この型の天才と見なされる蔦屋重三郎がでてくるのである。近代に入ってすぐに,実践分野のジャーナリスト型と表裏一体に,多くの新聞社が登場,やがて,現在なお有名な新聞社や出版社が続々誕生,大正デモクラシー期になると,宝塚歌劇,松竹,吉本興業と,現在もなお派手に活動している企業が誕生するなど,後述するように,文化のデザイナとしての役割が大きい。

4-3:競技分野:1-2軍事分野は,相手を打ち負かすための血みどろの戦いであり,戦国時代は,世界でもまれに見る複雑怪奇な内乱で,アジアに進出してきたポルトガルはじめヨーロッパ列強も,恐れをなして,植民化に二の足を踏まざるを得なかったのであるが,その内乱を打ち止めにして,戦を無くしてしまった徳川幕府もまた,世界に先駆けた政権であった。いわゆる競技は,古代においても,歌合せほかの遊びとしてあったが,戦を無くしたことによって登場する競技は,命がけでもあるという点で,戦の代替物であり,そのなかでも新しいスポーツにおいて,大谷翔平のように,世界的に活躍するような選手こそが,現代における本当の一流人物であり,新たな時代を担っていくことが期待されるのである。こうして,この分野が軍事分野とつながることによって,活動のマンダラは完結する。⇒「職能からみた新日本人論」 戦に代わる男の戦いとして最初に登場したのが,6:茶道鑑識型で,茶そのものを当てる闘茶であり,それがベースになって茶道ができ,茶道具などによって,鑑識もまた戦いとして広がっていき,武将が茶道と直結しているのも当然であるが,企業間の競争は,現在の戦いでもあって,企業のトップのなかには,茶人として著名な人物も多いのである。そして,囲碁将棋の1:棋士型もまた,もともとは仏僧の世界では普通のもので,武将たちも楽しんでいたようであるが,戦がなくなる近世に入るとともに,専門職として登場し,現代なお大きなニュースになっており,続いて,まさに戦そのものの代替になった2:武道型が,近代に入って,西欧文化の3:スポーツ型に展開,世界でも新しい巨大な分野としてスポーツが続々生まれており,日本では,戦時の国威発揚と関連して拡がり,戦後につながって行くが,それと呼応するように,スポーツに対応するものが主の5:競技振興型が登場,この三者を繋ぐ結節点になった嘉納治五郎の存在の大きさが分かる。最後に,他人との戦いでは無く,辺地や登山など挑戦する4:探検紀行型をこの分野に入れたが,これも,近世の平和がもたらし,著述分野の随筆鑑賞型のように,様々な,分野型の人物が国内を探検紀行,近代には,世界各国を旅するサブ型が多い。

X:特異分野:以上のように,(日本の)社会との関係で明確に位置付けられない様々な活動が,社会全体を豊かなものにしていることは言うまでもないが,近年,欧米文化の影響もあって,その多くが否定されるようになってきた。いずれにしても,開国後に一気に増大する最後の外国人型以外は,時代と直接関わらないものではあるが,言葉は悪いが'歴史は女によって創られる'のは一面真理を突いていて,1:陰の女性型こそがその活動の主体であったことさえある。随筆鑑賞では無い本来の意味での日記など,なにかしら記録を遺す2:記録伝承型は,その時代の活動としては意味なくとも,本当の歴史を知るためにも貴重なもので,そのことによって,歴史的人物として名を遺すことになる。サブ型を見ると,幕末維新時や戦時戦後に多くなっているが,当然であろう。属している社会から逐電や隠遁する3:脱社会型は,平安末の西行が始めて,その後の多くの人物において理想的生き方にもなったが,現実には容易いことでは無く,おちこぼれその他によって,社会との関係を断たれている場合も多い。4:反社会型については,単純に,世の中を変えようと権力に向かうことを入れてしまうと,どこか矛盾してしまう。できるだけ冷静に見て,いわゆる犯罪に当たるものや,暴力団のように反社会的な活動に絞る。この型が,大正デモクラシー期に多くなっているのは,テロ社会の始まりにも対応しているが,平和や豊かさに溺れ,他人のことに思い至らない時代の表れで,近年の世界の状況にも似ているようだ。海難漂着なども含めて,日本という島国においては,理由はどうであれ,また,国内で評価されるかどうかにかかわらず,5:在外活動型には特別の意味があろう。同じく,島国日本においては,古代の鑑真から,江戸初期のアダムズ,維新を支えたグラバーや維新後のお雇い外国人まで,数は少なくとも半ば日本人として活動して決定的影響を及ぼした6:準日本人型の人物がいる。沖縄は,かつては琉球王国というべつの国であった故,他の日本人と同列には扱えないし,近代の植民地やアイヌの問題など,難題も多い。近代に入って,日本に亡命してきたロシア人の影響が多いのと同様,中世の元僧,近世の明僧などについても,さらに拾っていきたいものである。

天皇型:国家支配型といえるのは,蘇我氏の支配を脱し,日本国成立の礎をつくった天智,天武,持統天皇,それに続く,藤原不比等が確立寸前に至るも,その子らのいわゆる<藤原四卿没>によって混乱に陥り,孝謙(称徳)天皇は,淡海三船をして現在でも誰もが当たり前のように口にするそれ以前の天皇の漢風諡号を撰じさせるも,道鏡をして,天皇の地位脅かすに至らせ,<宇佐八幡神託>によって危機回避,その後近世まで続く平安京をつくった桓武天皇,そして,日本人意識を昂揚する国風文化を主導した嵯峨天皇までであろう。その後,摂関藤原氏の支配を脱し,院政という方式を編み出すも,すぐに没してしまった後三条天皇,実際に始まった院政期には奥州藤原氏が栄華を誇るように,とても国家支配型とは言えないし,武家政権から権力を取り戻そうとした後鳥羽天皇は配流され,一時的に国家支配型になった後醍醐天皇も,結局敗れてしまった。維新により,見かけ上権力を握った明治天皇も,国家支配型といえないことは言うまでもないだろう。なお,最初に登場する推古天皇を支えた聖徳太子も,皇族型ながら実質的には国家支配型の天皇ともみなされるだろう。つけくわえれば,リストで取り上げている嵯峨天皇までの16人の天皇のうち,いわゆる女帝は,推古天皇,持統天皇はじめ6人になり,そのうち2人は重祚しているので,実質8人と半分にあたる。つまり,男女平等に近かったといえ,天皇を利用とする時の政権が,天皇は男系に限るものにしたのである。さらに,不比等というより橘三千代の娘で人民最初の皇后になった光明皇后が,夫の聖武天皇の大仏に至る仏教振興策に影響を及ぼしたことは良く知られているが,教導僧に導かれるように施薬院や悲田院などの福祉施設を設置,嵯峨天皇の皇后であった橘嘉智子は,聖武天皇を支え,光明皇后の異父兄の橘諸兄の曽孫に当たり,橘氏の子弟のために大学別曹学館院を設立しているなど,皇室は近代に至るまで,福祉型,教育型などを先行する役割を担って行く。

1-1:政治分野の1:国家支配型:古代は,蘇我馬子に始まり,クーデタで権力奪取した中臣鎌足に始まる藤原氏が摂関となり,道長の栄華を迎えるも,その子頼通で終わり,院政期の空白を経るうち,サブ型が,1-2軍事分野の1:統率型の平清盛が現れて中世に入り,源頼朝により武家政権が始まる。以後,実質的な国家支配型は執権北条氏となるが,足利尊氏によって国家支配型の将軍が復活するものの,政治から逃げてしまう将軍義政の登場によって,応仁の乱が勃発,以後の将軍は力を発揮することができずに,いわゆる戦国時代の空白,混乱期になってしまう。その状態に止めを刺して近世の幕を開いた織田信長と,それに続く豊臣秀吉が実質的な将軍の役割をし,江戸幕府を開いて名実ともに将軍になった徳川家康まで,サブ型が,1-2軍事分野の1:統率型の人物であって,武家政権そのものであった。それ以降続く徳川将軍は,形式的に留まり,サブ型から国家支配型が消えるのと並行して,かつての摂関藤原氏に類似し,近代の内閣首相につながる首席老中が実質的な国家支配型になるのである。そのなかで,家光以降,綱吉,吉宗,かつての天皇のように,自ら実質的な国家支配型になった将軍が見られるが,11代将軍徳川家斉のいわゆる大御所政治を含めて55年に及ぶ支配は,大奥入り浸りで,民を無視し,地方の有力藩が力を持つようになると言う点で,古代の院政期のようなものであり,その後,幕藩体制は崩壊して行き,最後の将軍慶喜が大政奉還,大久保利通はじめ,いわゆる志士,つまりサブ型が,5:時代変革型の人物の国家支配となり,内閣,帝国憲法,帝国議会という現代につながる政権の基礎を確立した伊藤博文を初代として,首相が国家支配型になるのである。

1-2:軍事分野の1:統率型:坂上苅田麻呂を代表に古代には朝廷の国家支配を維持すべく将軍が置かれてきたが,天皇の地位をも狙ったと言われる平将門の乱を契機に,東国で平氏,源氏の武士が勃興,前述のとおり,平清盛以降,家康まで,もっとも上位にあるべきこの型の人物は,国家支配型として挙げられることになる。そして,南北朝を契機に,大内氏や朝倉氏から,北条早雲や今川氏親以降,地方レベルながら,この型のものが登場,後の幕藩体制を準備する1-1:政治分野の2:地域支配型のものがサブ型に記されるよになり,戦国時代の著名な人物が次々登場,信長の登場で終止符を打たれ,家康によって,まさに地域支配者たる藩主になるのである。このように,中世においては,国家支配,地域支配と軍事分野の統率型が一体であり,それらが明確に分離独立する,徳川幕府による近世の始まりは,西洋近代の始まりと,時代的に軌を一にしている。

1-3:官僚分野:古代の朝廷において,中国から制度を導入したこととの関係で,中国語をマスターすることを一義的に,いわゆる漢学を専門とする4:法務学識型の人物の名が登場,その最初の,聖武天皇の時代に,初の漢詩集「懐風藻」をまとめ,続く,孝謙天皇のもと,歴代天皇すべての漢風諡号を考案した超人的文人淡海三船は別にして,菅原道真の祖父清公が,学者官人家系の菅家の基礎をつくり,いわゆる文章生という,官僚分野のなかで法務学識の専門家を育てていく,明治維新後の東大法学部にあたるような仕組みができ,大江匡衡に始まり,匡房という大学者を生み,鎌倉幕府の創設期を支えた広元に至る大江家まで,多くの人材が輩出,その最後を,中世への大変革期に,権力者たちに信頼され,菅原道真以来,儒学者で唯一人没後神になった清原頼業が飾る。中世には,これら官僚は儒学者となり,学者として独立,武家ほか広く教育をし始めたらしく,世界最古の大学ともいわれる足利学校の誕生を見るのであるが,それを再興して,結果的に近世を開く準備をしたのが,将軍足利義教と関東公方足利持氏の間の調整に苦労した管領上杉憲実であり,教育型として忘れてはならない人物といえよう。

2-2:宗教分野の1:教導僧型:日本国の形成の始まりは大陸からの仏教の伝来にあり,すべての社会的な活動分野型の人物に先駆けて,登場したのが1:教導僧型で,民衆教化と社会事業に全力を投入し,宇治橋造橋伝説もある道昭に続いて登場した行基は,知識集団組織して民衆を教導,膨大な社会土木事業を営んで,早くも国家支配型に対抗するような存在となり,国家は大仏造立を契機に彼を取り込み,初の大僧正にしたのであるが,すでに,2-1:社会分野の3:教育型と5:殖産型のもとになっている。最澄が開き,円仁,円珍によって整備された比叡山は,その後,僧になろうとする者のほとんどが最初に出家して学び始めるという点で,巨大な教育機関でもあったが,その後に登場し定着する宗派の本山も同様に教育機関であり,とくにその傾向の著しい本願寺などが広がって行ったのも当然であろう。したがって,教導僧型はその名に含まれているように,同時に,2-1社会分野の3:教育型であり,2-3学問分野にもつながるものなので,サブ型には記していない。空海に始まり,その後も道元など,著作によって間接的に時間を超えて教導していく者については,3-1著述分野の6:哲学思想型に分化していく元になる。同時に,興福寺や延暦寺の僧兵に始まり,一向一揆から始まる信長と対決が極致になった本願寺など,軍事分野さえ持っていたということになる。2-1社会分野の2:福祉型については,とくに,今日につながる明確な取り組みをした叡尊とその弟子忍性が特記される。2:活動僧型については,学僧が学問に特化したもの,歌僧,画僧など,それぞれに早くから別分野で確立しているものなど別にして,最初に登場すし不比等のアドバイザになった道慈はじめ,源頼朝と院との間奔走した文覚,承久の乱の黒幕尊長など,4-1実践分野の3:コンサル仕掛型の僧は多く,中世になって"黒衣の宰相"と呼ばれる活動僧よりコンサル仕掛型として挙げられる賢俊,満済以降も,今川義元の兵法参謀になった太原崇孚,幕府創始期に宗教行政の中心になった天海,公武斡旋に奔走した松花堂昭乗など枚挙にいとまない。

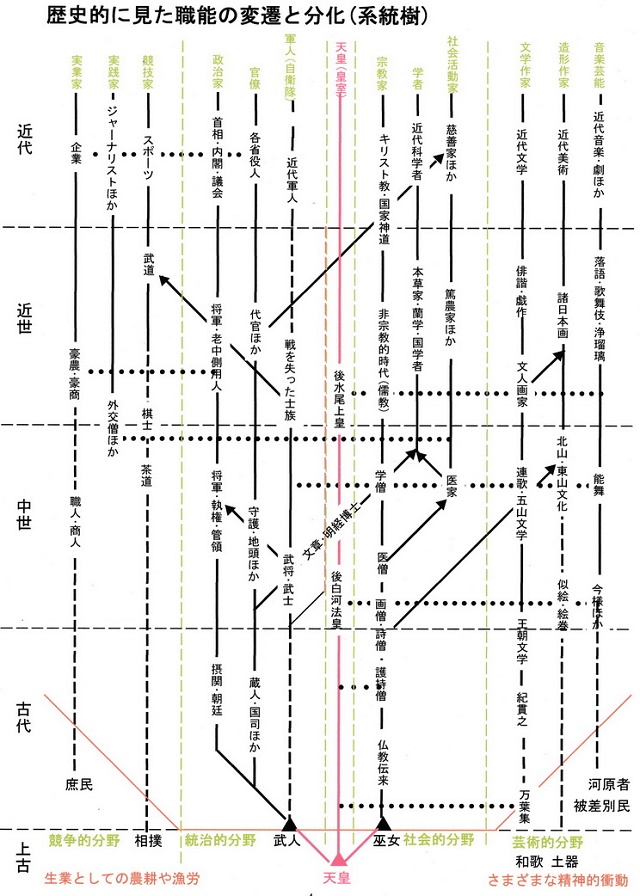

以上述べてきたように,職能は,文明が進むとともに,多様になるが,その歴史をパターン化すると,動植物の系統樹のように,必ず何らかのものから派生,分化,転化してきて,その間には,動植物同様,隆盛から衰退し,ついには絶滅してしまうものも見られるということになる。そういう観点に立って,作成した下図に従い,以下に,整理しておく。

まず,統治された社会(文明)が実現する以前からの生業としての農林水産業は,職能以前のものとして,取り上げず,また,日本では,天皇制という世界的に見ても特異な統治システムが形成され,当然のことながら,皇室は職能選択の対象にならないことが前提となるが,そもそも社会というものが登場した時点で最初に必要になったのは,外敵から守るための軍人であり,それと一体になる形で当該社会を治める長(オサ)であった。その支配のもと,農耕や狩猟など,始めはジェンダーによる分化が始まり,その一方で,社会化する上で個々人に生じる様々な葛藤を救う巫女のようなものが発生したと考えられる。

文明化が始まると,軍事(武断)よりも政治(文治)が重要になり,長(オサ)周辺の政治家と,それを支える官僚的職業が分化,政治・官僚・軍事三分野による支配が確立,以後,天皇と公卿,将軍と藩主など,様々な体制ではありながら現代まで続く。さらに文明が進み,軍事の比重の下がる場合も生じると,その代替として武道が登場し,西欧ではスポーツに進化していく。現在のサッカーの国際的な対戦が,現実には敵対している国同志でも実施されたりするのを見ると,まさに,戦争の代償行為であり,戦争を無くす手がかりさえあるように感じられる。ところで,憲法九条で軍事を否定するわが国は,その先を行っているといえるだろうか。

同様に,巫女的なものはいわゆる宗教となり,日本では仏教伝来による僧侶がその中核を成すようになる。初期の僧は,行基を始め,今日でいうところの社会事業・活動家でもあり,その後の高僧は皆,学問の先端を担い,中世以降は画僧など,芸術家をも先取りする。僧が社会活動家や学者に分化して行く結果,本来的宗教の役割はどんどん小さくなり,大半のお寺は,最早葬式などのためにしか存在しないような些末なものになってしまった。いずれにしても,宗教・社会・学問については,人民を支える社会貢献分野として括ることができると言える。

芸術分野は,人類誕生以来の情動としての歌謡や絵画がルーツであるが,文明化とともに宗教を支えるものとなり,わが国でも,かつて,文人のように詩歌や書画全てをこなしていたものが,近世に入ると,西欧のように,自己追求型の芸術家が登場,文字による文筆,様々な造形などの芸術家に分化する一方,下層階級のものだった芸能が支配層に取り入れられて,芸術分野に入ってくる。

近世に登場した,市のレベルの,また国家的に統制された貿易のレベルで行われてきた商業的なものや,職人レベルから発展する工業的なものが,近代に入って,企業として大きく広がって行き,わが国では西欧の近代化とほぼ同じ頃には国家とつながる豪商が登場,江戸時代を通じて様々な取引の手法を発展させてきたので,明治維新後の近代化にスムーズに対応できたと言える。企業に至らずとも,今まで述べて来たような職業の枠におさまらない実践的なものも,どんどん登場しており,グローバル化の競争社会のなかで,大きな役割を持つようになると考えられる。この競争という点でスポーツも一緒であり,実際,世界的レベルで戦っている選手たちの言動を見ると,現代日本では最も優れた人物が多い感じさえするのである。

職能選択の対象にはならないが,社会を構成するものとして,まず歴史を通じて,男や家庭を支える存在として大きな役割をしてきた(陰の)女性群があり,日本の神様の大元は天照大神で女性とされ,古くは母系社会であり,女・男(西欧ではなど)や,女性が天皇になってもそのまま天皇(西欧では)とされるなど,西欧でのManとWoman,KingとQueenなどのように,言葉の上での差別,つまり本質的差別は無かったが,明治維新以後,西欧化とともに男を支えることが強調され,本格的差別が始まったといえる。ついでながら,西欧では,兄弟に長幼の別が無いのに対し,東アジアでは厳然と区別されるように,長幼の差別が強く,これが若手の登場への阻害要因になっていることは否定できまない。その上でも,年齢に関係無く実力が評価されるスポーツ選手は,やはり未来を先取りしているように見える。そのほか,社会から排除されてきた被差別民や河原者,それとは別に,海賊やそこから派生したヤクザ,あるいは博徒など反社会的と言われながらも社会の安定に果たしてきた役割が無視できないもの,あるいは日本文化特有の,隠遁・遊行・放浪など脱社会的存在がある。他方,日本社会は移民や高度成長期の中東の企業者など海外に出た日本人には冷たい社会であり,同時に,外国人もあまり受け入れない社会なので,海外で活動した日本人,日本人として活動した数少ない外国人も特記される。その他,日記や伝承で社会に貢献する者も多く,これら全てを,社会の通奏低音的な存在として捉える必要があるといえだろう。

現代は,いわゆる専門家(スパシャリスト)ばかりになってしまい,世の中の大きな問題に対処できないため,専門バカとも言われ,ジェネラリストの育成や全人的人間への回帰の必要性なども叫ばれているが,系統樹のあり方から見てもあまり期待できず,さりとて,職能分野をどのようにネットワークさせれば,統合された答えを導きだすことができるのかも分からないというのが現実だろう。

女性だけを対象に,第1話と同様,「はじめに」に示した時代区分と活動の分野型をクロスして,該当する人数を記入した表によって,分析してみよう。⇒PDFファイル「時代別分野型数(女性)」

その前に,そもそも,女性の全体の数・比率と,分野ごとのそれを確認しておくと,まず,一枚年譜の作成にあたっては,できる限り女性を取り上げるように努めたつもりであるが,データベース化した段階の総数3,635人に対して,531人,率にして14.1%にとどまっている。ちなみに,ほぼこの値と同じ7分の1という比率は,国勢調査などの調査に関わって有名な"嘘つき率"だあり,男子に偏った大学等で,教室での比率がこの値になると,女性が多くなったと感じるキーになるものなので,データベースとしては,ギリギリの数字にはなったとも言える。

女性の比率を分野型別にみると,定義上,女性が100%になる皇后型を含む皇室分野と,同じく陰の女性を含む特異分野は,また,一般の人の職能対象でもないので,除外すると,まず,支配に関わる活動で,完全なゼロの1-2:軍事分野のほかの1-1:政治分野,1-3:官僚分野もほとんどゼロに近く,女性首相の登場への期待が大きいのも当然だろう。

次に,社会のサポートに関わる活動をみると,2-1:社会分野は,総数112人で3分の1を占めて多く,そのなかでも,福祉型が60%と際立って多く,福祉はまさに女性によって支えられていることが明確になり,直接的に女性解放めざす解放型と,間接的に女性解放をめざす教育型のいずれもが43%台,看護師が支える医療型が30%強と多く,文化型でも,18%強と,平均の比率を上回っているが,殖産型だけは,ほとんどゼロである。2-2:宗教分野は,全体としては,13%弱と,平均の比率をわずかに下回るものの,新興宗教型とキリスト教型は,ともに数も,比率もほぼ3分の1と同じで多いのが目立つが,それに続く2-3:学問分野が,全体として3.5%しかいないことに驚く。もっとも開明的であるべき分野がもっとも差別的であることを如実に見せられているようで,九品塾の基本講義のデザイン論のところで指摘した科学至上主義の問題の証にもなっている。

いわゆる芸術に関わる活動に入ると,3-1:著述分野は,全体としても,4分の1近くと多く,とくに,随筆鑑賞型が半数を越え,詩歌型が36%近くと多いのは,一般の印象通りと思われる。3-2:造形分野は,全体として1割余りと少ないのが残念ではあるが,近代に登場してきた商品型で,27%余りいることに救われる。3-3:芸能分野に移ると,女性が当然のように多い芸人アイドル型があるものの数が少ないので無視して,全体で37%弱と著述分野より若干多くなり,とくに,歌謡型は54%余り,舞踊型がちょうど半数,数の多い演劇型でも,38%と,この分野全体の比率とほぼ同じになっている。このように,芸術に関わる活動においては女性が多く,いわゆる文化の歴史は,女性によってつくられていると言って過言ではなかろう。

つけたしのようになるが,競争にかかわる活動では,4-1:実践分野が全体で7%強,4-2:実業分野で6%強,4-3:競技分野でも9%強と少なく,最初の支配に関わる活動同様,社会への影響も大きいので,今後の活動に期待したい。

ようやく,時代別の分析に入るが,初めに,第1話と同様,表に記入されている数字は,当該時代に活動していた人物の数で,活動期間の長い人物は,前後複数の時代にも重複して数えられていることから,延べ人数になっていることを指摘しておきたい。そのため,右側最後に,実数と実数としての比率を示しておいたが,近代には,延べ人数の値がかなり大きくなったりするものの,その時代ごとの比率には大きな違いは無いので,傾向を分析する程度では全く問題は無いと思う。また,古代,中世,近世,近代に分けたそれぞれの時代について,実数での女性の割合を見てみておくと,古代が,220人中37人で16.8%,中世が,245人中22人で9.0%,近世が,692人中55人で7.9%であり,近代は今までのところで,2,478人中417人,古代と全く同じ比率の16.8%ということは,近代において女性が進出したということを前提とするならば,古代における女性の多さが明確になり,中世は戦の時代であった故,少ないのは当然としても,戦の無くなる近世の比率は古代の半分以下になっているのは,儒学による統治システム,はっきり言えば,論語によるものだろう。

活動の分野型でみると,まず,0:皇室分野は,古代においては,天皇型が14.5%,皇后型が39.5%と,皇室分野だけで,全体の6割近く,権威の頂点が,まず,アマテラスの末裔とされる女帝であり,一時的には,国家支配の権力を発揮する男性の天皇が出るものの,藤原氏の支配が始まると,権力を剥奪されてしまい,女性である皇后が大きな役割を発揮するようになったと言え,武家政権になる中世においても,皇后型の比率は37%余りと高い。近世には,徳川政権の支配で,ほとんどゼロになり,天皇の力が回復されたという近代に入っても,その数は無に等しく,この点からみても,古代と中世はつながるが,近世以降は全く別ということで,ある意味,西欧の近代化と軌を一にしているとも言えよう。

1-1:政治分野は,国家支配型は,鎌倉幕府創設期(Ⅱ-1-3)に,1人いるだけであるが,言うまでも無く,歴代最強の女性といわれる北条政子であるが,男尊女卑の歴史観のなかでは,陰謀にたけた悪女のように扱われ,源頼朝は止むを得ないとして,北条義時の陰になるような位置づけになっているのが残念であり,一枚年譜を冷静に見てもらえれば,武家政権の革命が定着する軸になったのは,政子その人であり,のちの徳川家康,明治維新の大久保利通に匹敵するような存在であった。そして,中世の最後,応仁の乱後の戦国時代(Ⅱ-3-3)に一人あげられる陰の女性型の人物もまた,すぐに分かる通り日野富子であり,政治から逃避してしまった夫の代役を務め,サブ型で国家支配型にあげられるような女性であったことから,徹底して男性の時代と見られる中世も,優れた女性が幕を開き,優れた女性によって,幕を閉じられたと言っても,過言ではないだろう。近代になって登場する党派活動型によって,女性がかなり進出したようにみえるが,比率をみれば話にならないほど少ないのは,現在なお問題になっている。

女性がゼロの軍事分野を飛ばして,1-3:官僚分野をみると,全体では政治分野と同程度の少なさであるが,古代において,宇佐八幡宮の神託の和気清麻呂が有名であるが,もともとは優秀な女官であった姉の和気広虫が派遣されるところを,その代役として派遣されたといい,持統天皇の信頼を得,再婚した藤原不比等の昇進を支援,夫没後も娘光明子の立后を実現した橘三千代,歌舞の才で采女として出仕し,廉謹貞潔で典侍まで出世し,日本史上,最も古く記録された女官飯高諸高など,男性に引けを取らない人物がいたのである。近世初めには,豊臣秀吉の正室で,実子を得ずも,秀吉の正式な代理人として扱われ,公武から慕われた北政所,徳川家康の側室ながら,才智にたけて,大奥を統制し,政治的にも家康・秀忠をサポートした阿茶局,徳川家光の乳母から,家康に直訴して家光の将軍継嗣に成功,大奥を牛耳り,無冠無位で参内するまでに至った春日局など,一義的には陰の女性ながら,サブ型に,総務秘書型を挙げなければならない女傑がいて,まさに,歴史を動かしていたこと指摘しておこう。

その官僚分野につながり,そのほとんどが近代に登場して爆発的に増加した2-1:社会分野は,前述したように,女性が多い分野であるが,女性全体のなかでも,2割以上を占めるように,近代社会は,まさに女性によって支えられているにもかかわらず,女性差別から抜け出せないでいるのは,なんとも情けない。端的に分かりやすい例で言えば,医療型で,医者という職能は,本来,人の命を助けることを目的としてきた神聖なものであったはずなのに,西欧近代の科学至上主義によって医学となり,患者は,その研究対象でしかなくなり,生身の人間として扱われなくなっていることは,多くの人が感じていることでもあろうが,その冷たさを救っているのが,ほとんどが女性の看護師であることもまた,多くの人が感じていることでもあろう。人数も多いので,当然に知っておいた方が良さそうな人物を,生年の早い順に挙げると,1:医療型では,兼山の娘で,失脚憤死した父の尊厳回復を胸に,遺族全員が幽閉されるなか耐え忍び,赦免後,医者として活動,生涯孤高で,谷秦山が"詩文小町の妙,経術大家の風"と激賞した野中婉,苦難の道を歩んで女医第一号となり,医者として成功するも,牧師と再婚し,北海道へ渡った荻野吟子,わが国最初の女医養成機関(現在問題抱える東京女子医大の前身)を創立,女性の教養と地位の向上につとめた吉岡弥生,日本の看護婦を先駆・代表する生涯を送り,世界初のナイチンゲール記章受章者にもなった萩原タケ,松沢病院を世界屈指のものにし,"松沢の母"と呼ばれる石橋ハヤ,2:福祉型では,<戊辰戦争><磐梯山噴火><日清戦争>と,ことあるごとに,孤児等の救済に努めた瓜生岩,知的障害があった長女を孤女学院に預けた縁で,石井亮一と再婚,以後,滝野川学園経営に生涯をかけた石井筆子,財閥の娘で外交官の妻だったが,<敗戦>後,混血戦争孤児のための施設を開設,救済に尽力した澤田美喜,3:教育型では,亀井門三女傑で,志士らと交流,維新後,頭山満が入塾し,塾生の多くが内乱に関与,まさに男まさりの高場乱,生涯女子教育に専念,画家としても一家を成し,独身を通した跡見花蹊,7つにして最初の派遣女子留学生,女子教育に目覚めて奔走し,女子英学塾(津田塾大学)を創設した津田梅子,婦人記者の先駆,夫と{婦人之友}発刊後,キリスト教に基く{自由学園}創設した羽仁もと子,日本初のOLとなった後,{ドレスメーカー女学院}を創設,服飾デザインの発展に生涯をかけた杉野芳子ほか,学校創設した人物は多数にのぼる。4:解放型は,まさに女性解放であって,廃娼運動に生涯,少額寄付の大衆参加策を次々と発案した一方,キリスト者として人生最後も全うした久布白落実,{青踏}発刊,女権宣言して端緒を開き,戦後,日本婦人団体連合会初代会長になった平塚らいてう,山川均の妻で,母性保護論争で論壇に登場,<敗戦>後,労働省の初代婦人少年局長になった山川菊栄,婦人参政権運動一筋に生き,戦後は理想選挙を唱えて参議院議員となり,圧倒的な支持を得た市川房枝,<大正デモクラシー>期に婦人セツルメント運動始め,<敗戦>後に{主婦連}創立,消費者運動の草分けになった奥むめおなど多数。2人しかいない5:殖産型は,夫と"いぶし飼い"創案し,夫没後,伝習所を開設した永井いと,<敗戦>による華族廃止で開拓農民となり,全国的活動と,対照的な前後半生を生きた徳川幹子,そして,6:文化型は,東京新宿{中村屋}の女主人で,夫とともに芸術家を支援し,<大正デモクラシー>を代表するサロンにした相馬黒光,劇作家として第一人者になると,{女人芸術}創刊して多くの女性を支えた長谷川時雨,戦前はタゴールの来日などに尽力,戦後は,日本人初のソ連入りなど,国際的に大活躍した高良とみ,夫と戦前からの映画の洋画輸入や戦後の邦画国際化に貢献,国立フィルムセンター設立にも尽力した川喜多かしこ,といったところか。

2-2:宗教分野をみると,中世後半に尼僧が,近世初期にはキリシタンがというように全く異なる宗教ながら,それぞれ,その時代の女性の14%前後の比率を占めていることが,この時代の女性がいかに苦難の状態にあったかを物語っているようだ。2-3:学問分野は,前述のように,露骨に女性差別の強いことから,11人しかいないが,それだからこそ,名を遺すに至った女性のレベルは高く,生年の古い順に,儒学者の妻で,越後高田藩主からの要請で,女訓書「唐錦」6部13巻を書き上げた大高坂維佐子,日本初の女性博士で,高女用教科書書くも文部省が黙殺,文化勲章推薦も前例無いと紫綬褒章に終わった保井コノ,帝国大学初の女子学生,日本初の女性理学士で,2人目の女性理学博士になった黒田チカ,女性の大学進学ができず,理研研究生となって,緑茶の研究で,わが国女性の農学博士第1号になった辻村みちよ,転変の後,俗事は夫に任せて自宅から一歩も出ずに研究,女性史学を確立した高群逸枝,それに,サブ型では,早くから栄養問題を啓蒙,<敗戦>後,基礎食品群を提唱,長寿社会化への道を開いた香川綾,第二次大戦下,キュリー夫人の指導で,フランスの博士号を取得,戦後も,フランスで研究活動した湯浅年子などである。

3-1:著述分野は,古代から近代に至るまで,その時代の女性全体の2~30%と,ほぼ同じ比率で登場しており,いかに日本文化のベースになっているかを示している。そのなかで,古代の藤原道長とその次のいわゆる王朝文化の時代(Ⅰ-3-1,2)と,近世の元禄時代から文化文政期(Ⅲ-2-3~Ⅲ-3-3)にかけてに限られて多く登場すること,近代の大正デモクラシー期(Ⅳ-2-2)以後爆発的に増えることから,人物について,ここでは省略するが,後述の「際立つ時代」「大正デモクラシー」のとろで,取り上げることになるだろう。3-2:造形分野については,あまり目立つ人物はいないが,商品型との関係で,後述の「デザイナ的人物」で触れられよう。3-3:芸能分野については,歌舞伎が,近世初めの有名な出雲阿国に始まるとされるも,風紀統制のためと,男性に限るものにされてしまい,結局,明治維新後の近代の演劇型で爆発的に登場,女性の自立において,大きな分野になったが,よく知られている人物も多いので,省略させてもらおう。

前述のように,4-1:実践分野,4-2:実業分野,4-3:競技分野においては,女性は極めて少ないが,その女性たちが,どんな人物であったかは,今後のためにも知っておいてもらいたいので,何人か紹介すると,没落武家の子三井高俊に嫁ぎ,商家として確立すべく家業差配し,息子らを訓育,高利が三井の祖になった三井殊法,三井の娘に生まれ,維新に際し婚家のために立ち上り,女性解放・教育にも尽力した広岡浅子,紡績工場設立し,嫁のウメとともに{大同毛織}の開祖とされる栗原イネ,婿養子の夫とともに{三省堂}を創業,大ヒットで成長するも,百科辞典で倒産した亀井万喜子,わが国女子体育界の先達井口阿くり,無敵の女流武芸者として名声を得,諸女子校で教授,薙刀術の世界をリードし続けた園部秀雄,体操教員検定に女性として初めて合格,体操選手の名門{藤村学園}を創り上げた藤村トヨ,{講談社}創立者野間清治の妻で,事業の半分を負担して"創業の母"と呼ばれ,子夫急逝で自ら社長になった野間左衛,"新しい女"の中でも際立って特異な人生を送り,"仏教界のスター"から,作家として華開くも早世した岡本かの子,夫の道楽をヒントに{吉本興業}を創設,関西芸能界を支配するに至った吉本せい,天才的スプリンターで,日本女子選手初の五輪メダリストとなるも,冷たい世論に,夭折した人見絹枝,美容学校設立を皮切りに,化粧品や美容器具の販売まで多角的な経営で,山野美容帝国をつくった山野愛子らである。

最期に,X:特異分野については,1:陰の女性型が,中世後半から近世にかけて圧倒的に多いことは前述したとおりであるが,近代に入ると,5:在外活動型が1:陰の女性型と同程度の比率になっているのは,開国によって,差別の国から逃避するという意味のあったことも忘れてはならない。

前項で述べたように,日本史上,芸術的活動の際立つ文化的な時代として有名なのは,古代における王朝文化と,近世における元禄文化であるが,まず,前者については,嵯峨天皇の弘仁文化の時代には,日本化が始まり,紀貫之の,後述する日本文化のデザインによって,平安時代の栄華を実現した藤原道長の庇護のもと,女流文学を主体とする王朝文化が開花するということになる。

嵯峨天皇(上皇)の弘仁文化の時代は,はじめにの時代区分では,Ⅰ-2-2②と③にあたり,まず,最澄,空海によって日本化された仏教が創始されたのを背景に,菅原清公という道真につながる学者家系が始まり,藤原緒嗣,冬嗣という藤原摂関家の礎が築かれ,現存アジア最古の法典「令義解」の編纂した清原夏野と,その法解釈が長く範とされた讃岐永直,日本最古の百科事典「秘府略」編など才能を発揮した滋野貞主,「続日本後紀」20巻完成させた春澄善縄という学者のような法務官僚が次々登場するなか,史上初めて画家として名の残る百済河成が登場する。

そして,紀貫之が,若くして「古今集」を編纂,その「仮名序」によって,近世まで続く和歌路線を敷いたばかりか,晩年,土佐守として現地赴任したのを契機に,有名な'男もすなる日記といふものを,女もしてみむとてするなり'の書き出しで始まる,初の仮名文学「土佐日記」を著して,まもなく没した,Ⅰ-2-3③の時代を経て,その刺激と対応するように,和歌から,女流文学が開花し始め,女流藤原道長の栄華が齎した王朝女流文化が頂点に達する時代,Ⅰ-3-1③に入るが,この時代前後は,現代も超人気の陰陽師安倍晴明,日本初の往生伝「日本往生極楽記」を著して浄土思想を普及させた慶滋保胤と,「往生要集」を撰述し,公家社会に対応する地獄極楽イメージ鮮明な仏教を創始した源信,学者輩出する大江家の中興の祖となった大江匡衡とその妻で「栄花物語」の作者にも擬せられる赤染衛門,道長の妨害にも屈しなかった硬骨漢で,上下,女性からも信頼された藤原実資,マルチタレントな文人藤原公任,上下各層から愛され独自の書を確立した藤原行成,摂関家内の争いに敗れるも最後まで堂々と生きた藤原隆家といった,かなりの男性人物も輩出する。

王朝文化を現出した人物について,女性に限って,生年順に示してみると,"理想の女房"といわれ,優れた作品を遺し,「伊勢集」は女流私家集・日記文学の嗜矢となった伊勢,その娘で,幼い頃から80歳近くで没するまで,様々な人たちとの贈答歌を中心に,創作し続けた中務,王朝女流文学の嚆矢「蜻蛉日記」の著者として知られる藤原道綱母,大江匡衡の妻としても大きな役割を果たし,「栄花物語」の作者にも擬せられる赤染衛門,そして,言わずと知れた,「枕草子」の著者として,日本の随筆文化の祖となった清少納言と,世界の長編小説を先駆ける傑作「源氏物語」を書いた紫式部という頂点を迎えるのと対応するかのように,道長の娘,上東門院彰子が,王朝女流文化のパトロネージュとなり,摂関家栄華の極から衰退まで,長い人生を送ることになり,'古の奈良の都の八重桜けふ九重に匂ひぬるかな'でたちまち歌才が知れわたった伊勢大輔,宮中の指導的歌人になった相模,紫式部の娘で,高齢になっても宮廷の歌合せの主役を務め,子為家の代詠もした大弐三位,孤独な晩年に,人生回想の「更級日記」を著し,「夜半の寝覚」ほかの物語作者とも伝えられる菅原孝標女まで,錚錚たる人物が輩出するのである。

もう一つの際立つ時代は,近世の元禄文化とされるが,それによって大衆文化への幕が切られたということであって,吉宗の娯楽政策によって,大衆,とくに女性が,文化消費者から自立へと向かい,天明文化と,それに続く,化政文化に至るのである。

まず,特異な将軍徳川綱吉のもと開花した元禄文化は,時代区分でも,そのまま綱吉時代のⅢ-2-3にあたるが,視覚障害者教育のパイオニア杉山和一,吉川神道を開いた吉川惟足,「北野天神縁起絵巻」などを多くの傑作遺した土佐光起,東西廻り航路開拓した河村瑞賢,栄利求めず塾で教育に努め新井白石ら逸材を輩出した木下順庵,呉服店開き財閥三井家の家祖となった三井高利,古義学を創始した伊藤仁斎,"水戸黄門"徳川光圀,「養生訓」ほかの貝原益軒,江戸浮世絵の実質的な開祖菱川師宣,各地に木彫仏像残した円空,貞享暦を完成し天文方世襲の祖渋川春海,天才的和算家関孝和と業績を体系化して以後の発展を基礎づけた建部賢弘,万葉仮名表記の発見など天才的業績の契沖,近代小説を準備した天才作家井原西鶴,上方落語の開祖露五郎兵衛と"江戸落語の祖"鹿野武左衛門,天才俳人松尾芭蕉,鎖国下で合理的認識を先駆,日本で初めて世界地誌を著した西川如見,天才脚本家近松門左衛門を起用し義太夫節で近世浄瑠璃を確立した竹本義太夫,"光琳模様"の尾形光琳と兄を支えた陶芸家乾山,歌舞伎を創出し最高役者の祖市川団十郎(初代),そして,デザインの哲学的根拠をも開いた天才的思想家荻生徂徠と,これだけ天才が集中的に輩出するのは,世界的みても稀有であろう。

そして,吉宗による庶民を大事にする政策の時代(Ⅲ-3-1②)を受け継ぐかのように,現在もなお毀誉褒貶は多いが,田沼意次が齎した自由経済によって,天明文化が開花(Ⅲ-3-2),すべてからの自由を求めて京の若者に多大の影響を与えた売茶翁こと高遊外,その後に輩出する文人の先駆服部南郭や多才な風流人で南画の先駆柳沢淇園,独自の公案体系確立し,臨済宗中興の祖となった白隠慧鶴,国学を深めた賀茂真淵とそれを受けて現代にも影響及ぼす復古思想の完成者本居宣長,その宣長との論争に敗れるも傑作遺した上田秋成,甘藷研究を認められて幕府に出仕し蘭学の祖になった青木昆陽,日本初の医学的解剖を行い実証的医学開いた山脇東洋,今や江戸期の画家で人気トップの伊藤若冲に鬼才の絵師曾我蕭白,妻玉瀾とともに画業に没頭した池大雅,俳諧・南画ともに超一流の与謝蕪村,写実様式を確立した円山応挙,浮世絵の飛躍的発展させた鈴木春信に美人画最高峰の鳥居清長,一流の浮世絵師で人気トップの戯作者山東京伝,日本初の経緯度入り全図を作成出版し農民出身では異例の侍講になった長久保赤水,"川柳の祖"柄井川柳,自由奔放な新しい感覚の鬼才で,各分野で時代を先駆した建部綾足に天才的マルチ人間平賀源内,弄石ブームを起し近代考古学を先駆した木内石亭,偉大な植物学者小野蘭山,実証主義者らのサロンの主木村蒹葭堂,私学{懐徳堂}の黄金期形成した中井竹山,歌舞伎を門閥にとらわれない合理的な興行制度にした金井三笑,名所図会のジャンルの嚆矢秋里籬島,「近世畸人伝」の伴蒿蹊,天文方の主流を形成する多くの俊秀育てた麻田剛立,西洋思想の導入につとめた司馬江漢,日本人離れをした大哲学を構築した三浦梅園,驚くべき自由経済思想「夢の代」を著す山片蟠桃,天明文壇を主導した大田南畝,天才的出版業者蔦屋重三郎,「解体新書」の登場に関わった中川淳庵,前野良沢,吉雄耕牛,杉田玄白。塙保己一の大事業もこの時代に着手されているといったように,元禄文化に勝るとも劣らない時代が現出するのである。

その田沼意次が失脚させられ,松平定信による寛政の改革によって,自由な文化が抑圧され,喜多川歌麿らの悲劇はあるものの,大衆の欲望は止まらず,文化文政時代の,いわゆる化政文化に続いていくのである。

そこで,王朝文化と同じように,天明文化を現出した女性に限って,生年順に拾ってみると,5歳時の俳句で世人驚かし,夫と北村季吟らに学んで創作続け,夫死去後は,尼僧としても存在感を示した田捨女,文武をかねそなえた上,文芸の才が愛され諸侯が招聘した井上通女,儒学者の妻で,越後高田藩主からの要請で,女訓書「唐錦」6部13巻を書き上げた大高坂維佐子,そして,理知的で平俗な作風で名声を得,人柄を端的に示す句'朝顔に釣瓶とられてもらひ水'を遺し,現在も良く知られる加賀千代(女)の後は,漢詩・連歌にすぐれ,歴史物語・紀行文など集中的に著作するも,本居宣長の批判に激昂し激減した荒木田麗(女),生涯に8冊という当時としては驚異的な数の句集・撰集を残した榎本星布尼,琴士として栄誉をきわめ,当時の女性として比類のない旅行家で,華やかで多彩な一生を送った田上菊舎(尼),幕末に際立って開明的な「独考」を著し,厳しい批判受け絶交された滝沢馬琴により名が遺った只野真葛,夫死後の家業と育児による心労を脱すべく,俳句を始めて一流にまでなり,多くの俳友と交流した市原多代女,若くして「伊勢物語」の語句,古今・後撰・拾遺の詠風を蒐集分類編纂し,最晩年に藩主の命で「歌集」を遺した岩上登波子,農民ながら,貴族から歌才を愛でられて交流,"伊豆の袖子"として"加賀の千代"と並称された菊池袖子,蘭斎の長女で,頼山陽と結婚できず,一生独身も,一流の才能を発揮して全国に知られた江馬細香,同じく,頼山陽との交際で知られ,生涯嫁がず,絵筆一本で家族を養い,自由人としての生き方を全うした平田玉薀から, 化政文化の,幕末の動乱期に,生涯の大半を遊歴の中に過ごし,女流三傑の一人と謳われた原采蘋,幕末に,女性ながら評判の儒者となり,維新後も,衰えるところがなかった篠田雲鳳と,そのまま維新に突入していくのである。

現在の我々に直接つながる近代において,維新後,西洋文明を吸収し,日清・日露戦争を経て,いわゆる列強の仲間入りをするまで成長,そして,明治天皇の死によって重しのとれたところに,一方では国粋主義が進んで思想的弾圧が始まるものの,第一次世界大戦によるバブルと吉野作造らによる民本主義が浸透で,国民の意識が一気に自由化する。そして,この時代を象徴するように,初めての庶民首相原敬が登場するも暗殺されてしまう時点を境に,冒頭の方で記したように,民の方で登場する人物が飛躍的に増大する。念のために,その時期(Ⅳ-2-2③)に登場あるいは活躍のピークを迎えた人物を絞ってみると,表のように619人に上り,総数3635人の6分の1(17.0%)にもなり,女性の数は119人で総数531人の22.4%とさらに多くなる。ところが,知られているように,この後,満州事変が起こって,いわゆる15年戦争期に入り,戦局が進むに連れ,多くが苦難の道を迎える状況になるのである。そういった意味も含めて,参考になる人物は多いと思われるので,表から適宜拾って,一枚年譜を参照して貰いたい。⇒EXEL「大正デモクラシー登場」

念のため,0:天皇型から1-3:1-3:官僚分野までの88人,2-2:宗教分野の13人,X:特異分野49人を別にし,男女あわせた数で確認してみると(カッコ内は,総数と比率),2-1:社会分野は,全体で,75(338,22.1%)と。5分の1あまりがこの時期に登場,うち,1:医療型が,6(59,10.2%),2:福祉型が,3(35, 8.6%),3:教育型が,11(69,15.9%),4:解放型が,36(71,50.7%),5:殖産型が,5(50,10.0%),6:文化型が,14(54,25.9%)というように,なかでも,4:解放型が際立って多いが,LGBTはじめ,現在もあらゆる差別からの解放の動きは強い。2-3:学問分野は全体として,58(314,18.5%)で,1:数理天文型が,1(33, 3.0%),2:自然科学型が,12(69,17.4%),3:人文科学型が,17(62,27.4%),4:社会科学型が,18(49,36.7%),5:文学言語型が,6(49,12.2%),6:蒐集編纂型が,4(52, 7.7%)となり,3:人文科学型,4:社会科学型と多くなっているのは当然として,1:数理天文型と6:蒐集編纂型が非常に少ないのは,こういった時代には,籠って研究するようなオタク的人物は向いていないということなのだろう。

3-1:著述分野は全体として,103(480,21.5%)と,この時期に登場したものが5分の1強と平均を上回っているが,1:詩歌型が,32(162,19.8%),2:小説型が,48(170,28.2%),3:脚本型が,6(27,22.2%),4:随筆鑑賞型が,0(18, 0.0%),5:批評解説型が,12(65,18.4%),6:哲学思想型が,5(38,13.1%)となっていて,4:随筆鑑賞型は,サブ型に回っているため0で,自己主張の強い2:小説型の伸びが著しいのは当然としても,6:哲学思想型がかなり少ないのが気になるところであり,前項の学問分野同様,じっくり考えるような人物には向かない時代であったといえ,現代にも続いているのが気になるところである。3-2:造形分野は全体としても,77(277,28.5%)と飛躍するなかで,1:平面型が,40(153,26.1%),2:立体型が,5(28,17.9%),3:空間型が,15(32,46.9%),4:商品型が,4(22,18.2%),5:ストーリー型が, 1(9,11.1%),6:シーン型が,12(33,36,4%)となっていて,3:空間型が際立って多いのは,その大半を占める建築家が,現代も同様,人気の職業だったことを示し,6:シーン型が多いのは,この時期映画が一気に盛んになったことを,5:ストーリー型が少ないのは,大半を占める漫画家が輩出するのは戦後になってからということを示す。3-3:芸能分野は全体として,57(222,25.7%)で,1:楽曲型が,9(43,20.9%),2:歌謡型が,10(33,30,3%),3:口演型が,9(27,33.3%),4:舞踊型が,5(28,17.9%),5:演劇型が,23(84,27.4%),6:芸人アイドル型が1(7,14.3%)と,個々の内容は変化しても,この時期により多く登場しているものが多い。

4-1:実践分野も全体として,40(188,21.3%)と多くはなるものの,1:発明技術型が,6(42,14.3%),2:伝承技能型は,0(0,0.0%),3:コンサル仕掛型が,5(29,17.2%),4:本業超越型が8(33,24.2%),5:ジャーナリスト型が,15(47,31.9%),6:奔放夢想型が,6(24,25.0%)となっていて,2:伝承技能型が無いのは当然かもしれないが,5:ジャーナリスト型,6:奔放夢想型,4:本業超越型はやや多いのに,3:コンサル仕掛型,1:発明技術型など,広く皆のためになるものへの取り組みが少ないのも,現在に続く自己中心的になった時代の表れのように見える。4-2:実業分野は全体として,24(224,10.7%)と,すでに多くの企業等が活動している段階で,会社員も多くなった国民の状況を反映して,全体的には少ないが,1:豪商財閥型が,3(61,4.9%),2:国土開発型 が,9(33,27,3%),3:農水食品型が,3(15,20.0%),4:製品生産型が,7(41,17.1%),5:販売サービス型が,2(28,7.1%),6:メディア娯楽型は,16(46,34.8%)と,とくに多く,戦後に拡がっているメディア娯楽型のものの大部分がこの時期に起こっていることを示し,2:国土開発型がやや多いのも,国民の移動に関わる鉄道関係が多いことによる。最後に,4-3:競技分野は全体として,19(109,17.4%)少な目なのは,1:棋士型が,2(14,14.3%),2:武道型が,3(23,13.0%),3:スポーツ型が,8(27,29.6%),4:探検紀行型が,3(22,13.6%),5:競技振興型が,3(10,30.0%),6:茶道鑑識型が0(13,0.0%)と,3:スポーツ型と5:競技振興型が,ともに3割とやや多いことは,この時期にスポーツが盛んになり始めて,戦後に盛んになっていくことを示すのと対照的に,それ以外の項目は少なく,もはや,廃れてきたことを反映して,この時期が,まさに,時代の大きな転換点になっていると言って良いだろう。それでも,4:探検紀行型が少なめなのは,挑戦的精神の衰えを示しているようで気になるところである。

以上のような状況を踏まえた上で,大正デモクラシー期に登場した注目すべき女性を,分野型別に拾ってみると,まず,2-1社会分野の3:教育型で,早くから栄養問題を啓蒙,<敗戦>後,基礎食品群を提唱,長寿社会化への道を開いた香川綾,日本初のOLとなった後,{ドレスメーカー女学院}を創設,服飾デザインの発展に生涯をかけた杉野芳子,新渡戸稲造の要請で東京女子大学創立責任者,学長になると,左翼学生を弾圧から守った安井てつがいるが,4:解放型は,まさに女性解放運動の盛り上がりを反映するように,婦人参政権運動一筋に生き,戦後は理想選挙を唱えて参議院議員となり,圧倒的な支持を得た市川房枝,大杉栄とともに虐殺される短い生涯に,3度結婚し7人の子,多くの評論・翻訳を残した伊藤野枝,<大正デモクラシー>期に婦人セツルメント運動始め,<敗戦>後に{主婦連}創立,消費者運動の草分けになった奥むめお,"新しい女"を代表するような苦闘の人生を送った尾竹紅吉,四角恋愛で<大杉栄傷害事件>を起こすも,文筆を主に女性解放・人権擁護活動に生涯をかけた神近市子,{文化学院}創立し,{読売新聞}の身上相談欄を長く担当,<敗戦>後も多方面に活躍した河崎なつ,廃娼運動に生涯,少額寄付の大衆参加策を次々と発案した一方,キリスト者として人生最後も全うした久布白落実,{青踏}発刊,女権宣言して端緒を開き,戦後,日本婦人団体連合会初代会長になった平塚らいてう,山川均の妻で,母性保護論争で論壇に登場,<敗戦>後,労働省の初代婦人少年局長になった山川菊栄と,数も多く,知名度も高い人物がおり,6:文化型では,戦前はタゴールの来日などに尽力,戦後は,日本人初のソ連入りなど,国際的に大活躍した高良とみに,日本女子大学長への道を歩む間,国際的な平和活動を推進し続けた上代タノと,ともに,戦後の日本で大きな役割。女性蔑視の強い2-3:学問分野でも,帝国大学初の女子学生,日本初の女性理学士で,2人目の女性理学博士になった黒田チカ,女性の大学進学ができず,理研研究生となって,緑茶の研究で,わが国女性の農学博士第1号になった辻村みちよ,詩人として登場,転変の後,俗事は夫に任せて自宅から一歩も出ずに研究,女性史学を確立した高群逸枝がいる。

3-1:著述分野に入ると,1:詩歌型には,文壇の花ともてはやされるも,独自の歌境開き,女流歌人の第一人者と称された今井邦子,西条八十から絶賛されて次々創作するも,夫の反対で絶筆,離婚し自殺した金子みすゞ,虚子のとなえる客観写生を超越,名声が全国に響くも,言動激しく除名絶縁され,孤独になった杉田久女,夫の死後,奔放な生き方をし,戦前はムッソリーニと握手,戦後はベトナム救援運動の先頭にたった深尾須磨子,妾腹ながら叔母が大正天皇の母という家柄に生まれ,その拘束から脱した情熱的人生を歌に詠んだ柳原白蓮が,2:小説型には,100歳に近い生涯,男性遍歴を重ねながら小説を創作し続けるとともに,和服デザイナとしても活躍した宇野千代,作品発表して女子大中退に追い込まれ,結婚を家族に反対されて精神を病み,死の直前に脚光を浴びた尾崎翠,若くして登場,晩年に,被差別部落扱う「橋のない川」を書き続けて決定的評価になった住井すゑ,「海神丸」で登場し,精緻な観察眼とみずみずしい精神保ち,100歳で没するまで傑作を書き続けた野上弥生子,戦前にプロレタリア作家として確立,戦時の苦難乗り越え,一貫して反逆的個性を発揮し続けた平林たい子,女性の自立扱う名作「伸子」書き,{共産党}の宮本顕治と結婚,獄中の夫を支えながら創作続け,早世した宮本百合子と,いわゆるビッグネームが多い。そして,3-2:造形分野の4:商品型には,総合美容先駆し繁昌するとともに,啓蒙活動を行った遠藤波津子と,丸ビルに美容院開業し,初のマネキンクラブなど,美容界向上発展に貢献した山野千枝子がいる。3-3:芸能分野では,7人と多い2:歌謡型には,名をあげるほどの人物はいないが,4:舞踊型には,石井漠の義妹として舞台で活躍,創作舞踊で高い評価,舞踊研究所を設立して,多くのダンサーを育成した石井小浪,高田舞踊研究所創設し,夫没後も俊秀育成,モダンダンス界に大きな足跡を残した高田せい子,苦闘の末,装束無しの「安宅」が話題で,観世流シテ方初の女性師範も,なお苦闘の生涯を送った津村紀美子,新舞踊運動の先頭に立ち,藤蔭流を興して多くの人材を輩出,日本舞踊家の地位を確立した藤蔭静樹がおり,14人もいる5:演劇型には,日本映画界の草分け女優の一人となって,蒲田映画の初期黄金時代を築いた川田芳子,夫と{築地座}創設,夫の戦死で隠遁,12年ぶりに復帰の{文学座}最初の大女優になるも,突然退場した田村秋子,貿易商と結婚,モスクワで演劇に開眼,翻訳劇の貴婦人を当り役に{俳優座}の精神的支柱となった東山千栄子,帝劇案内嬢から,松井須磨子を見て女優を夢み,どんな役も引受け,"新国劇の母"に至った久松喜世子,真摯に"新しい女"を生きて新劇女優となり,一世を風靡,共に夢を求めた島村抱月の後を追って自殺した松井須磨子,子役から芸術座経て新派に移り,没するまで若さと美しさ保ち,"八重子十種"の名演を遺した水谷八重子,若くして新劇舞台の名女優となり,<敗戦>後,当り役「夕鶴」のおつうで,上演1000回の記録した山本安英と,ビッグネームも多い。

4-1:実践分野では,5:ジャーナリスト型に,戦時下に{生活と趣味之会}を運営するなど,女性に生活経済情報を提供し続けた大田菊子の一方で,男子と対等に闘おうと挑戦,自ら操縦して訪欧飛行すべく決行準備中に病没した北村兼子,草創期の婦人紙誌で啓蒙活動,飛躍をめざして留学するも,早世した小橋三四子と,絵にかいたような挑戦と挫折の2人が。4-2:実業分野でも,6:メディア娯楽型に,{講談社}創立者野間清治の妻で,事業の半分を負担して"創業の母"と呼ばれ,子夫急逝で自ら社長になった野間左衛と,夫の道楽をヒントに{吉本興業}を創設,関西芸能界を支配するに至った吉本せいがおり,X:特異分野の5:在外活動型には,性の遍歴の末,ソ連に逃亡,<敗戦>後も現地に留まり,演劇を学び直して演出家としても成功した岡田嘉子,アメリカで子育て,夫急逝で帰国するも,娘のため再渡米,日本人初の米国ベストセラー作家になった杉本鉞子,渡米留学して卒業後,偶然ボストン美術館東洋部に招かれ,美術品を整理・考証した平野千恵子,「蝶々夫人」を当り役に国際的に活躍し,日本のオペラ歌手の可能性を内外に強く印象づけた三浦環がいる。

。

日本史話三講の第Ⅱ講:時代循環のパターンで示しているように,現代は,近代の末期(Ⅳ-3-3③)で,古代末の院政期(Ⅰ-3-3③),中世末の戦国時代(Ⅱ-3-3③),近世末期の文化文政時代(Ⅲ-3-3②③)に対応するが,まずもって,院政期は,その語が示すように,国家中枢権力が不明になったばかりか,上皇らが,もっぱら内輪のことにしか関心を抱かず,貴族らも遊びに夢中で地方の民を顧みず,時を並行して,奥州藤原氏という,別の政権が存在しこと,戦国時代もまたその語の示すとおり,国家の中枢権力たる将軍の力が無いどころか,足利義政のように政治から逃避してしまい,いわゆる下克上の無秩序な時代で,庶民はそれに翻弄され,落ち着いて何かをすることができなかったこと,そして,近世末期の文化文政時代は,その時代の前から後まで,実に55年間,将軍の座にあった徳川家斉は,良く知られているように,大奥入り浸りで,政治のことは無関心,それを受けるように,江戸の町民も,遊び惚けるだけで地方の農民たちを顧みないという,権力の空白が無秩序な世界をつくっているという点で共通しているが,そういった時代で,どのような分野型に,際立った人物が出ているかを見れば,何を目指せば良いか参考になるだろう。

院政期が始まるのは,特異な独裁者的天皇で,藤原摂関家衰退の間隙をついた白河天皇により,上皇となって,天皇を超える権力を発揮するのであるが,内裏に代わる政治の場仙洞御所を守る北門の武士として社会に出た西行が,突然遁世して世間を驚かせ,漂泊しながら名声欲も保ち,その生き方は,後世に多大な影響を及ぼすことになったことから,まさに,遁世者の象徴,X:特異分野の3:脱社会型の先駆者である。また,大僧正に登りつめる一方,絵巻物「鳥獣人物戯画」の作者に擬せられる鳥羽僧正こと覚猷は,院政期の終りとともに登場し,保元の乱によって,中世に入るなか,絵巻物文化を開花させた後白河法皇につながるとともに,現代,世界を席巻している,日本のアニメ漫画の始祖,つまり3-2:造形分野の5:ストーリー型に入る人物であると言えよう。そして,それまでの時代つくってきた公家社会を壊す役割を担うことになる公家,"日本一の大学生"の才能で,伝統社会に反逆,<保元の乱>を余儀なくされ,敗死した藤原頼長,法体で鳥羽院近臣トップとなり,院死後,<保元の乱>で勝利も<平治の乱>で敗れ自殺した藤原通憲と,次の時代,つまり武家政権への道を開く,源平の武士軍団を確立していく,後三年合戦鎮圧も恩賞なく,私財提供で武士の鑑となり,のち,武家として初の院昇殿になった源義家(八幡太郎),父正盛同様,日宋貿易による財力で,白河院の寵を得,武家初の内昇殿,平氏の地位を高めた平忠盛が重要で,古代から中世への転換を象徴,その在り方が後世へ多大の影響を与えた文人学者政治家の大江匡房,優れた学者として変革期の権力者たちに信頼され,菅原道真以来,儒学者で唯一人没後神になった清原頼業も注目される。

多くの武将が名が知られるが,戦でなくても,現実の世の中は戦争のようなものとの観点から,さまざまな形で取り上げられているので省略するが,そもそも,戦国時代の始まり<応仁の乱>が起きるのは,室町幕府8代将軍足利義政が,政治力を欠いて逃避してしまったことによるのであり,義政自身,まさに,X:特異分野の3:脱社会型の人物であったといえるが,それまで禅僧の世界であった作庭について,義政が自らの隠遁の地を整備すべく,75歳過ぎに相国寺の作庭で登場した善阿弥を起用,のちの造園家の始まりになったことや,ユニークな生涯で"風狂"と"頓智小僧"のイメージが定着している臨済僧一休宗純,そして,日本独自の漂白の詩人として連歌を代表し,和歌の西行と俳諧の芭蕉を繋ぐ役割を担う飯尾宗祇ら,X:特異分野の3:脱社会型の典型になる人物たちによって,東山文化が花咲く。

とくに,日本中世における水墨画の大成者で,画家として個人名が出る先駆けとなった雪舟等楊,室町期最高の大和絵作家で,土佐派を中興し,「清水寺縁起絵巻」ほか肖像画など傑作を遺した土佐光信,そして,武家出仕唯一の(画僧で無い)俗人絵師。若くして雪舟が認める才を示し,狩野派の祖になった狩野正信と,新障壁画様式確立して,狩野派の発展の基礎をつくり,後世,神格化された狩野元信と,錚錚たる画家,つまり3-2:造形分野の1:平面型が登場,近世に花開く絵画の世界を準備したこと,"佗数奇"を深化し,書院茶の湯を仏寺の方丈の理念に叶う四畳半茶の湯にした村田珠光と,それを大成し,千利休ら堺商人へ伝え"堺流茶の湯開祖"となるも,早世した武野紹鴎による4-3:競技分野の6:茶道鑑識型の始まりが重要であるが,作品に感銘した斎藤妙椿が城の包囲を解き,伝来の古今集を宗祇に講義し"古今伝授の祖"になった東常縁,伊勢流武家故実の大成,つまり蒐集編纂型の,室町幕府政所執事伊勢貞宗,中国から金元時代に興った李朱医学を初めて日本に導入し,近世医学興隆の祖になった田代三喜,神儒仏混合の唯一神道を創始,地方の神社に神位,神職に位階を授与する制度を創設した吉田兼倶など,近世をの文化をデザインする人物が目白押しに登場,さらに,古代末と同様,関白まで務めて政界を引退後,大学者として,公武合体の文化のブレーンの役割をした一条兼良と,応仁の乱期も京都に留まり,生活に窮しながらも,公武合体の象徴として尊敬され続けた三条西実隆という大学者の存在,今川氏の外交官として諸国を巡遊,宗祇・肖柏と連歌史代表する「水無瀬三吟」「湯山三吟」を遺した柴屋軒宗長と,朝廷財政逼迫のため武将間を奔走,貴族社会を詳細に示す日記「言継卿記」を遺した山科言継も見逃せない存在である。

化政期は,時代区分では,Ⅲ-3-3②③に対応し,際立つ時代にところで述べた天明文化の主役をつとめた錚々たる天才作家たちのなかには,伊藤若冲や大田南畝など,松平定信による寛政の改革(Ⅲ-3-3①)という衝撃を超えて,この時代にもなお,活躍している人物もかなりいるが,活動や業績の主たる時代が,この期にある人物について,拾うことにする。

まず,あげられるべき人物は,商人・名主として実績を挙げた後,50過ぎに天文・測量を学んで,初めて詳細な日本地図を作成した伊能忠敬と,盲目ながら,「群書類従」編纂刊行の大事業を成し遂げ,堅実な考証で近代史学を先駆した塙保己一という,2人の巨人を代表に,日本文学史を先駆する「国文世々の跡」や,現代も読まれる「近世畸人伝」などを著した伴蒿蹊,長命であった小野蘭山が幕府に採用されて,江戸時代最大の博物誌「本草綱目啓蒙」を刊行し,本居宣長が30余年かけた「古事記伝」で国学を完成,宝暦事件に連座して長期に逼塞の間,平安内裏の考証に没頭した裏松光世が,復古図ろうとする光格天皇に認められて,一躍時の人になったほか,20年かけ,彩色した本格的な日本初の植物図鑑「本草図譜」96巻92冊を著し,借金までして出版した岩崎灌園,今日なお批判に耐える金石文・古泉学の基礎を築いた狩谷掖斎,初期に優れた地方書「地方凡例録」を著した庄屋の大石久敬,神田の名主斎藤幸雄は,「江戸名所図会」発案して出版計画の許可得たところで急逝(のち,子が継ぎ,孫が完成),豪商鈴木牧之が,民俗資料としても貴重な「北越雪譜」出版に生涯をかけた,あるいは,当代随一の古銭研究家になった福知山藩主朽木昌綱,幕閣を務め,文化事業にも熱心で,自ら動物図鑑を編纂した藩主堀田正敦,藩政マニュアル「創垂可継」以降,多くの書物を編集・著作した黒羽藩主大関増業,雪の結晶の観察記録「雪華図説」と<大塩平八郎の乱>の鎮定で名を残した古河藩主土井利位と,続々出てくる学者大名,500余人の歴史人物を描いた「前賢故実」を出版し,近代歴史画隆盛に先鞭をつけた菊池容斎のように,いわゆる専門家でない人物のなかにも,蒐集編纂をしようとするものが多く,まさに,2-3:学問分野の6:蒐集編纂型の時代であったといえる。

また,東日本各地を旅して回り,当時の民俗を知る上で貴重な彩色絵紀行文を多数まとめた,ある意味で蒐集編纂型の「遊覧記」を遺した菅江真澄は,X:特異分野の2:記録伝承型の人物になっているが,サブ型に示すように,脱社会型の人物でもあり,庵に住んで農民や子どもと交流,最晩年に貞信尼と出会って,大らかな書歌を遺した,この時代を代表する僧良寛と,致仕して自由の境涯を歩み,一揆発生に革新的な藩政改革建言するも受け入れられず,致仕して自由の境涯を歩み,巨匠になった田能村竹田,趣味に溺れて罷免された後,自由人として,天真爛漫奔放な傑作を次々と描いた浦上玉堂は,まさに,脱社会型の典型であったし,庶民教化に尽くし,隠棲後も敬慕を受け,絵は独自の"厓画無法"の境地に達した仙厓義梵,「雨月物語」後の苦難と本居宣長との論争を経て,漂白の生活に入り,孤独のうちに「春雨物語」を遺した上田秋成,苦渋に満ちた過酷な生涯のなか,弱者へのいたわりと童心を保って,人生詩の傑作を遺した俳人小林一茶も,自ら望んだ訳ではないが,脱社会型でもあったといえよう。異学の禁で仕官の道絶たれ,世の無用者を自認して詩酒に沈湎しながら,大立者として聳立した亀田鵬斎,同じく,<寛政の改革>閉門を契機に,書の"千蔭流"創始,国学研究も深めて江戸派重鎮になった加藤千蔭,民政重視の藩政,病気で致仕後学問に専念,高齢になって名随筆「甲子夜話」を書き続けた松浦静山,詩文・書画を愛し,各地を遊歴するなか著した「日本外史」が幕末志士に大きな影響を与えた頼山陽も,見方を変えれば,脱社会型の人物で,さらに,すでに述べてきた,将軍徳川家斉,女流画家平田玉薀,女流漢詩人原采蘋も加えれば,まさに,X:特異分野の3:脱社会型の時代でもあった。

また,天明文化期に,日本初の銅版画に成功,「世界図」を制作し,その後も西洋思想の導入につとめ,奇行も多かった司馬江漢を受け継ぐように,西洋科学踏まえた重商主義的貿易論で門弟を多数養成した本多利明,全国数十藩の財政再建し,驚くべき自由経済思想の「夢の代」著した山片蟠桃,「稽古談」ほか多くの著作講義で,画期的な重商主義論を展開した海保青陵,富国強兵の絶対主義的国家構想の書を次々発表した佐藤信淵,自然科学史の画期「窮理通」を著した帆足万里ら,まさに近代を準備する経世家と呼ばれる人物,3-1:著述分野の5:批評解説型,6:哲学思想型,あるいは4-1:実践分野の3:コンサル仕掛型,さらには,2-1:社会分野の3:教育型にも対応する一言ではくくれない人物が集中的に輩出したこと,さらに,新式の帆や運送船を開発,築港にも従事して海運の振興に貢献した工楽松右衛門,独創に富み,次々と発明して人々を驚嘆させた鉄砲鍛冶国友藤兵衛,実業にも役立つ多くの機械や装置を開発した久米通賢,幼時より次々と発明,世界に優る万年時計に至り,{東芝}の祖になった田中久重など,4-1:実践分野の1:発明技術型も錚々たる人物を輩出,そのほか,オランダ内科医書翻訳の嚆矢「西説内科撰要」を出版,研究の普及発展を促進する記念碑になった宇田川玄随,オランダ語翻訳に専念,現行の天文物理用語,文法から,"鎖国"など一般語彙まで創出した志筑忠雄,「気海観欄」を著し,物理学の紹介者として不朽の名を残した青地林宗,内服全身麻酔剤を案出し,世界に先駆けて全身麻酔手術に成功,華岡流外科創始者となった華岡青洲,あるいは,蔵書を拠出し私財を投じて,日本初の公開図書館開設し,将来にわたる安定的運営を図った青柳文蔵,自邸{山本読書室}に多くの門人を迎え,知識の解放による社会変革めざした"稀代のオタク"の山本亡羊,幕末に合理的農業技術に関する多くの著作を成し,明治維新後に大きく評価された大蔵永常,新技術導入で家業を盛り返し,日本初の民営の窮民救済基金{感恩講}を構築,没後も続いた那波祐生,間宮林蔵に先立ち樺太が島であると確認,アイヌ交易の官営化企図し,その保護に努めた松田伝十郎,十組問屋の危機救い三橋会所を設置するなど,江戸経済を支配した杉本茂十郎,飢饉に対処すべく諸マニュアルを執筆・頒布,後半生を全て救済活動に賭けた熊谷蓮心,一歩先の日本を眺めた開国論者で,藩主土井利位を全面的に補佐しながら,多くの業績を遺した鷹見泉石,その最後に登場する,没落実家を自力再興後,農村を企業的組織とする"報徳仕法"で諸藩の農村復興させた二宮尊徳,農協の先駆となる世界初の産業組合で農村振興したが,革命恐れる幕政の犠牲になった大原幽学など,近代の西欧化を受け止める準備をした多くの実践的な人物も輩出している。

当然のことながら,明治維新につながる人物が出始めた時代でもあるので,それら人物を示しておくと,時代に警鐘を鳴らし,「山陵志」で尊皇論を先駆した蒲生君平,"国体"の確立と弛緩した国内制度の改革という尊王攘夷論を開発した後期水戸学の祖藤田幽谷,独自の宗教的な説と精力的な活動で大きな影響,幕府に嫌われ,失意のうちに没した平田篤胤,水戸藩主徳川斉昭の側近,神道と儒学を合わせた大義名分論で尊王穣夷運動に大きな影響会沢正志斎,豊後国日田で,{咸宜園}開き,卓越した精神と近代的教育で,全国から多くの俊才を集めた広瀬淡窓,そして,奉行所与力として"三大功績"を挙げ,<大塩平八郎の乱>を起こして<明治維新>の扉開いた大塩平八郎(中斎)と,西洋の先進性に開眼し,幕府の鎖国政策を批判,<蛮社の獄>で自殺を余儀なくされた渡辺崋山に至る。

いわゆる官(幕府)が堕落し,地方を顧みない状況のなか,都(江戸)では,いわゆる文化文政の文化が爛熟したといわれる近世末ではあるが,なかには,上記のように,しっかりした民がいて,明治維新後の近代化を準備していたことが分かると,現代の状況はどうなのか,自らは何ができるのか問わざるを得ない。

そのほか,化政期文化を象徴するような人物を,何人か挙げておくと,琴士として栄誉をきわめ,当時の女性として比類のない旅行家で,華やかで多彩な一生を送った田上菊舎(尼),応挙門下で,師の画風からは全く逸脱するも,機知あふれる傑作描いて花形的存在になった長沢蘆雪,江戸写実劇完成して劇壇重鎮となり,最晩年に最高傑作「東海道四谷怪談」を著した鶴屋南北,独自の筝歌で,それまでの生田流系の地歌・箏曲を圧し,江戸中に普及させた山田検校,あまりにも著名な葛飾北斎,読者の嗜好に合わせて「東海道中膝栗毛」を書き続け,原稿料が生計の職業作家の嚆矢になった十返舎一九,師山東京伝踏み越え,「椿説弓張月」で不動の地位,失明の中,執念で「南総里見八犬伝」完成させた滝沢馬琴,「浮世風呂」「浮世床」だけでなく,化粧品・売薬もヒットさせるなど商才抜群だった式亭三馬,実証的な作風で,「偽紫田舎源氏」で第一人者になるも,<天保の改革>の犠牲になった柳亭種彦,蘭斎の長女で,頼山陽と結婚できず,一生独身も,一流の才能を発揮して全国に知られた江馬細香,「春色梅児誉美」が熱狂的歓迎,人情本で一世を風靡するも,<天保の改革>で処罰され,憤死した為永春水,"歌舞伎十八番"を選定・公表したが,<天保の改革>で江戸十里四方追放の憂き目に遭った市川団十郎(7代),独学でさまざまな教養を身につけ,隠居許可後,次々著作実践,近郊の人々から敬愛された菅原源八,激変の時代に対応,猫絵・謎解き絵ほかユニークな浮世絵を描き続け,"横浜絵"にも先鞭をつけた歌川国芳,司馬江漢が開発した名所絵の浮世絵版「東海道五十三次」「名所江戸百景」などの傑作を遺した歌川広重と言ったところか。

この章TOPへ

ページTOPへ

九品塾においては,その必須項目を,デザイン三講としており,誤解を恐れずに簡単に述べると,日本の近代化を促した西欧文明が,あまりにも「知」を優先してきたこと,人間の精神活動を表す,いわゆる「知・情・意」の,残りのものが軽視されている一方,日本人は,長い歴史の積み重ねのなかで培われた「情」にあまりにも引きずられてしまうことを憂え,本講つまり年齢適活の,本論つまり「活動を究める」冒頭で提示した,いわゆる「知・情・意」が,「真・善・美」や「過去・現在・未来」と対応する枠組にもとづいて,「知」は,社会を構成する人々の共通の理解のため,知識を共有することにあって,いわゆる科学に対応し,「真」と「過去」とセットになること,「情」は,互いに共感できるため,つまり感受性を共有するためにあって,いわゆる芸術に対応し,「美」と「現在」とセットになることを示した上で,残された「意」と,それとセットになる「善」と「未来」こそ,デザインであることを指摘した。⇒「必須科目:科学・芸術とならぶデザイン三講」

つまり,デザインは,社会を構成する人々が共通の土俵の上に立って,円滑に行動できるようにして行く,つまり,他者のためになる「善」によって,「未来」を創造していくことであり,近年,西欧文明の行き詰まりを眼にするにつけ,その哲学的なルーツを,ギリシャのアリストテレスにしたことで,まさに,「知」の世界,つまり科学は,大発展したのであるが,「情」の世界,つまり芸術は,アリストテレスの「詩学」自体,プラトンとの違いが論争になっているように曖昧であること,何よりも,「意」とセットになる「善」をして,それが,他者のために役立つというような,日本人ばかりでなく,西欧文明以外の地域では,当然のように思われているそれではなく,自分にとって善いことと定義してしまったことが,その後の,西欧文明の個人主義化を進め,結果として,世界を分断するに至ってきたことは言うまでもないだろう。

そして,ついに「知」のみの極致とも言われるAIが登場,多くの人々が,自ら考えることを止め,何が本当か分からなくなる時代が来るのではないかと恐れ,少なくとも,官僚や学者のように,過去の知識に依存するような職能の存在意義が問われることになるのはもちろん,多くの職能が,AIとロボットにとって代わられるの可能性は高い。それに対処するには,科学者,芸術家に代わり,デザイナになることというのが,本塾での講義の意義であるが,現在,流布している商品その他のものづくりに対応する,いわゆるデザイナでなく,より多くの人々を,より長い期間,同じ土俵に載せるような,制度やルール,モラルや方法などを提示する人たちこそ,本当の意味でのデザイナであり,その分野型では分からない後世に大きな影響を及ぼす人物,開祖とされるような人物,科学や芸術においても,いわゆるパラダイムの変換になるようなものを提示した人たちは,科学者,芸術家以上にデザイナであった人物であった。そういう観点から,日本の歴史人物のなかのデザイナ的なを,統治のデザイン,文化のデザイン,社会のデザインという枠組みで拾ってみたい。

日本という国を統治した国家支配型の人物のうち,歴史に名を遺すような人物には,「時代をつくる」という点で,当然のように,デザイナ的人物である場合が多いが,国家支配者になって初めて,その才を発揮することができるのであって,それには,時代の変化など,さまざまな要因のあることはいうまでも無く,興味ある人は,「日本史話三講」のうちの「統治変遷のプロセス」を読んで貰いたい。また,地域支配型の人物も,優れた人物は,その地域をデザインしていることになり,さらに,現在における企業の社長など,さまざま組織の優れたトップもまた,その組織のデザイナである場合が多いことも,指摘しておく。

生没年が確実な最古の人物は,推古天皇であるが,物部守屋を攻滅して覇権を握った蘇我馬子は,崇峻天皇を弑殺して,その推古天皇を擁立,つまり,天皇は権威であって,実際に権力を振るうのは,天皇を戴いた国家支配者という,いわゆる天皇制のあり方を最初にデザインしたのは蘇我馬子であり,実際のところは不明なものの,「冠位十二階」の制定や,「三経義疏」著作などによって,仏教立国等日本国家への基本骨格を提示した聖徳太子とともに,国家を始動させたが,太子,馬子,推古天皇が相次いで死去すると,馬子の孫の入鹿の専横が始まり,途切れる。

そこに登場したのが中臣鎌足の唆しによって,クーデタを起こして実権を握った中大兄皇子は,皇太子のままではあったが,天皇自身が国家支配者たるべく,律令体制への改革を進めたが,ようやく天智天皇として即位するも,近江令を施行したところで,子の大友皇子を後継者とする前に,志し半ばで早世,壬申の乱で,大友皇子を破って実権を握った,弟の大海人皇子は,妃だった天智天皇の妹を皇后として,天武天皇として即位するや,皇族を重視する親政により,ヒメミコ制から男王支配への一元化を完成,日本という国名,天皇という称号を始めて用い,病臥ののちは,皇后の助けも得て,のちの法律のもとになる浄御原律令,官位のもとになる八色の姓という,律令国家の基本をデザイン,さらには史書「日本書紀」編纂に着手し,本格的な首都となる藤原京の建設も企図したが,やはり志し半ばで早世してしまう。

皇后は,そのまま称制して政治を行ううち,天皇に立てる予定だった,子の草壁皇子が没してしまったため,自ら即位(持統天皇)し,夫の天武の志を継いで,藤原京を建設し,孫の軽皇子(文武天皇)に譲位後も,上皇として後見,これまた初の本格的な大宝律令を制定,施行を見届けて没し,結果として,持統天皇は,律令国家の基盤を確立した優れた国家支配者であったが,それ以上に,そもそも,夫が武力によって天皇の座を簒奪しただけでなく,その妻である自分までもが天皇になったことの,正統性をいかに示すかということに腐心せざるを得ず,毎年のように,吉野行幸しながら,天皇の地位というものが,神から授かれるもの,いわゆる天皇神授による正当化を図るべく,現在では当たり前のように思われている,天照大神から始まる神話や,それに対応する儀式などを創り上げた,凄いデザイナであった。

その持統天皇の事業を支えることで,急速に力を伸ばしたのが藤原(中臣)鎌足の子,藤原不比等で,娘宮子を文武天皇の夫人とし,おそらく藤原京に関わったことで,自らの一族のほかの藤原氏はすべて元の中臣氏に戻すことに成功,大宝律令の施行でさらに飛躍,天皇が没するや,政界トップに立ち,支配を確実にすべく平城京を建設して興福寺を建立,さらに,宮子一人だけを天皇の配偶者とし,その子首皇子(のちの聖武天皇)を立太子させた上で,娘光明子を夫人にしてしまうことなど,律令国家を確立し,のちの藤原摂関家による国家支配体制の基礎をつくった上,自らの一族にとって都合の良くなるように修正しながらも,天武天皇が始め,持統天皇によって神話化された「日本書紀」を完成させて没したことで,これが,現在に至るまで,日本史の最大の拠り所になっていることから,藤原不比等もまた大デザイナであった。

その「日本書紀」の最後の校訂にあたっては,唐から帰国した僧道慈が顧問になったと言われ,のちに,聖武天皇が詔した国分寺のモデルプランの作成者と言われるように,デザイナ的人物であったようだ。のちに触れる淡海三船は,編纂した「懐風藻」に,彼が長屋王の招宴を辞退した時の漢詩を入れ,'性甚だ骨鰻,時に容れられず'という面があったと指摘している。不比等没後の政界を主導し,文化サロンの中心でもあったが,不比等の子の陰謀で悲劇的な最期となった長屋王もまた,百万町歩計画を図り,三世一身法を始め,多賀城を設置するなど,デザイナ的人物であった。そして,皇族外初の皇后になった光明皇后は,聖武天皇に働き掛けて,仏教に基づく慈悲の施策を実行,国分寺や大仏等も実現し,天皇の没後には,東大寺に,その遺品を献納したことで,正倉院ができたことから,やはり,デザイナ的人物であったと言えよう。