引田康英の九品塾・選択講座

時間=歴史を考える 日本史話三講

第Ⅰ講:統治変遷のプロセス

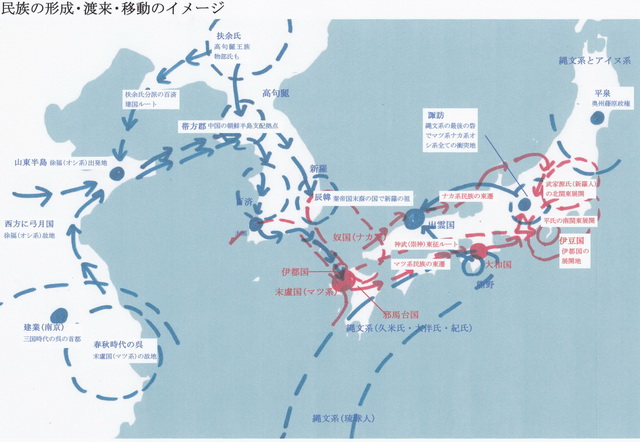

遺伝適性を知るための民族ルーツ論

出発点として己を知り他人を知る=他人との違い認め争わない=自己の特徴伸ばし不得意なものカバー=日本人単一民族論や血液型による性格断定から脱するために>これから述べることはかなり刺激が強いので前もっての心構えが必要?

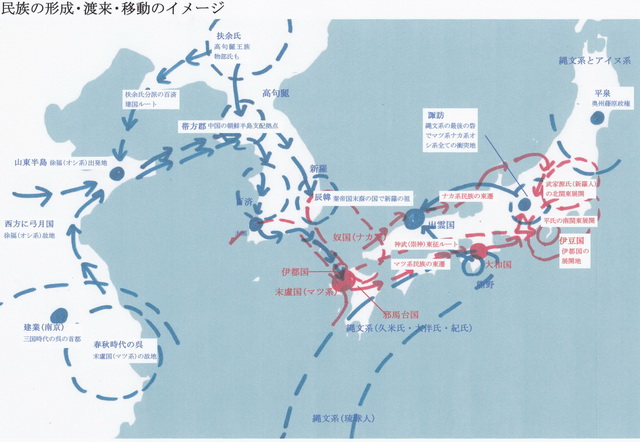

日本人は多様な民族によって形成されてきた

日本人はかつて自身を単一民族であるかのように思ってきたが,多様な民族によって形成されてきたことは明らかである。

まず,日本人自身が風貌その他を特定しにくい。様々な外国人によく似た風貌の日本人がいるのは誰しも思うところであろう。たとえば,韓国人の集団や中国人の集団と比べた場合,日本人は韓国人や中国人と同じような風貌も含めて,そのバリエーションが極めて広いことに気づかされる。外国人からも,日本人と特定しにくいらしく,ベトナム人,中国人などと言われる場合が多い。

次に,日本人のシンボルとされる長島茂雄が三代前はスペイン人だったと言われるように,たいていは日本に来た外国人も三代もすれば日本人と見分けつかなくなる(私の事務所にも,三代前がハンガリー人だったという所員がたし,長島に限らず有名なスポーツ選手にも少し前の代には外国人だったというのが多い)。>世界中の人たちが混血すると日本人的になるという説=優性遺伝(優れているという意味でなく遺伝比率が高いということ)の結果(たとえば金髪から黒髪へ)

最近の考古学やさらに進んだ遺伝子学等の成果から,南方の島々や中国南部,あるいは北方シベリアや中央アジアなどから多くの民族が流入し,それらが混然として日本人が形成されてきたと考えられる。その裏付けとして,日本の国はユーラシア大陸の縁辺部にあり,暖流,寒流の終わるところに位置するため,流入はしやすいが,流出はしにくく,古くから何回にもわたって様々な民族が流れつき,また,わが国は世界的に見ても土地生産性が高く,比較的温暖で住みやすいということもあって,これらの民族が欧米等にみられるように大々的な戦争などによって,一方的殺戮という形で抹殺されることなく,狭い島国に留って,必然的に密度が高まっていったと言える。幾重にも混血を重ねた結果,前述のようにあたかも単一の日本人のような風貌になり,こういった日本人の有り方(狭い土地に多様な人達が生活しなくてはならない)が一方で天皇の存在を特別なものにして,あたかも単一民族として振る舞わざるを得ないようにした。

このように,多民族で形成されてきたことが,日本が歴史時代に入ってからでも2000年の長期にわたって活性を維持できた理由でもあり,日本の商品と商社の活動が世界どこででも受け入れられて経済繁栄につながり,また,オリンピックなどでかなり幅広い種目に選手が出場して,多くの競技を知り楽しむことができると考えられる。この矛盾した存在が今まさに国際社会から問われていると言えよう。

このように見かけ上単一民族であるかのように混血がすすんできたのであるが,冒頭に述べたように,容貌のバリエーションは大きく,メンデルの遺伝の法則を持ち出すまでもなく,こういった民族性は意外なほど温存されており,個々人にその民族性が表出しているといえよう。また,混血でなく住み分けという形で調整している部分も多い。

狭い島国にこういった多様な民族が住んでいる国を統治するために,第二部。第三部で述べるように,天皇というものが創出され,さらに,その天皇を利用する政権が支配,武家社会では,度重なる大名の配置によって,地域の民族をシャッフル,その究極が徳川幕藩体制であったと考えられる。唐突かもしれないが,秋田美人などの特徴は,そういった歴史によって生まれてきたといえよう。

具体的な事例から,日本人の民族の多様性や個別の特性が分かる

そもそもこういうことを気にするようになったのは,まず,各地の計画などに携わるようになって,それぞれの地域の人達の違いや思わぬ特性以上に,同じ地域の中での各部分の間の違いに驚かされたことが大きい。

よくいわれる農耕・海洋・騎馬の三大民族という点から,まず,鹿児島の西に浮かぶ甑島に行った時,本土との間の航路で島の人達が船酔いに弱く,到着後は漁業にもあまり熱心でないことを知った。普通に考えれば島なのだから海に強く,振興策として漁業を取上げるのは当然であろう。要するにこの島の人達の多くは流れついた農耕民族であったのだ。その証拠に殆ど平地の無く大部分が険しい地形の甑島では今も天まで登る段々畑を維持している。勿論,海洋民族が主体の集落があって(あとで触れるが地名も平良,鹿島というように海洋系である),その村だけは漁業が極めて盛んである。同じ島の中にいながらこれら二つのタイプの集落の間には殆ど交流が無く,両者を繋ぐトンネルづくりにも熱心でなかった。江戸時代には,隠れキリシタンの村もあったように,日本の縮図のさらなる縮図くらいの狭い島のなかで,必死に住み分けていたとも考えられる。この時の産業振興策のひとつの解答は,養殖漁業,つまり農耕的な漁業ということだ。

こういった例は他にいくらでも見られ,各地域においてデザインを構築するにあたっては,民族特性の面から,得手,不得手をよく理解することが必要である。そいうしないと「海に囲まれているから漁業を」というようなワンパターン的な発想になる危険がある(もちろんこのことが差別につながるのではいけないのであって,相手の役に立ち,自らのアイデンティティを確立することにのみとらえるべきものである)。

また,平家の落人の村々については,一軒のなかの大家族や山菜・川の様々な生き物を食するといった共通の文化があることを多くの人たちが知っているが,源氏の落人といわれる長野県の川上村に行ってみると,カラマツだけで貧しくツケモノを食する慣習もなかったが,その後,レタスづくり始めるや一面に生産し,大型の保冷車が列をなす(まさにコンボイ)金持ち村に変貌した。これは,騎馬民族のアメリカの農業がまさにそうであるように,騎馬民族は大規模均一型農業に強いということで,思えば,騎馬民族が主体の山梨県の葡萄畑も同じように思える。アメリカやオーストラリアなど,騎馬民族の大規模農業を思い出せば,一層良く分かる。これらは,農耕民族化した騎馬民族といえる。本来の農耕民族なら,中国人のように,土地の細かな部分に対応したち密な植栽(垣根・枝豆・鶏など)から芝桜の石垣などに自然に現れる。ついでに,騎馬民族が海洋民族化したものとして,すぐ思いつくのはバイキングであり,ノルウェーの水産業はトロールで一斉に漁獲するもので日本のち密な水産業とは違う。

さらに,鹿児島の隼人を祖とする人たちがラード好きなのにも奇妙な感じを持ったが,そのルーツが,トカラ列島の名が示すように,中央アジア由来のいわゆる韃靼人だということに気がつけば合点が行く。この他,北から挙げれば,流れ者によってできている下北(熊野から伝わる能舞,一部の焼酎文化,隣接する部落の間の言葉の違い等々)と全く逆の津軽(すべてが均等でなければならない),全国に知られる富山県のユニークさ,飛騨高山の木の文化,そして九州各県の間の突張り合い,とくに一匹狼ばかりの鹿児島県,さらに沖縄の人達とアイヌの人達の類似などでさまざまな現れ方がある。

その他,下北半島で隣あう部落間で言葉が相当に異なることを知り,新潟県では相互に通じないくらい違うのもあると聞いている。

もう一つ,自分と弟の違いの大きさからも考えるようになった。というのは,両親ともO型,兄弟皆O型で,ほぼ同じ年代で同じ家庭環境に育った以上,似ている面の方がずっと大きくて当然のようであるが,例えば自分はツケモノというものを一切口にしないのに,弟の方はそれこそツケモノだけで御飯を食べるのである。自分は反抗的,弟は従順など,性格的にも正反対。他の点についてもおして知るべしという違いである。実は血液型は一家を挙げて同じなので,これはもう民族型の違いとしか思えなくなった。こういった疑問を抱いている人も多いと思う。

それがなぜ個々人に出てくるのかは,既に述べたように,メンデルの遺伝の法則からすれば当然で,多くの人達が混血を重ねても,個々の人間には先祖のいずれかの遺伝子が表れ,兄弟でも性格や嗜好が正反対になったりする。ただし確率として多く出るのであって逆は成り立たない。とくに近傍で交わっている国民や民族は全体的に共通する特徴に持つようになることは言うまでもない。このことによって世界の民族やある国の人達がそれぞれ個性豊になっている。これら個々の人や民族の特徴を知ることによって,相手の身になって感じることができるようになり,余計な摩擦を減じ,真の交流が出来るようになる。かって民族型や血液型の一面だけを採り出して差別に結びつけた歴史は葬り去らなければいけない。近年多くのことが遺伝子によって証明されるようになって来ている。

農耕・海洋・騎馬の三大民族が登場する以前

最も古い段階で日本列島に住みついたのは,1万年以上前にアジアから今のベーリング海峡を渡っていったインディアン(インディオ)と同じと考えられる。インディアンがアメリカ大陸に渡った1万年以上前は,血液型が分化する前だったため,全てO型のようである。その後中南米で花開いた石造文化を思うと,東南アジアや太平洋の島々などの石造文化も含めて,つながりを感じざるを得ない。

ちなみに,血液型の進化はO型がもとで,人類発祥の地アフリカも本来はO型のみ,中近東(メソポタミア)でB型が派生,インドや中国に広がり,ヨーロッパでA型に進化,もちろんAB型はその後である。輸血について,O型が全ての血液型に供給できるのに,逆が成り立たないのもそのためである。ヨーロッパではA型が広がり,古いO型はアイルランドのケルト人など辺境に押しやられた民族に残り,民族差別が極端になったのがナチスでは,A型の純血主義をも採用していた。ちなみに,オウム真理教もそうだったらしい(幹部に一人だけ見ただけでO型と分かる人物もいたが)。他方,アジアにおいては,日本人にA型が際立って多いことから,ヨーロッパ人が準白人扱いしたともいわれている。なぜ多いかは,第二部を読むと分かるであろう。このように,血液型からも多民族で構成されていることが証明される。なお,漢民族は農耕民族である一方,B型が多いことから,万元戸や反日暴動など極端な行動が出やすいとも考えても良いのかもしれない。

その後,縄文人といわれる人たち(インディアンともつながっているのかもしれない)が全土に展開し,やがて,当時の地球上では最先端となる土器文明を拓く。このことは,日本文化のベースとして技術+芸術があることを示す。また,縄文人の焼畑(地名は木場など,紀氏(木野氏などの表記も)などはこの段階から続く古い氏族の可能性)が農耕民族(畑作型)に,漁労が海洋民族に,狩猟が騎馬民族にと,いわゆる三大民族につながって行くことは言うまでもない。

次に,主に大陸方面から弥生人が流入し,縄文人を列島の東北や西南に押しやって行く。その名残が,南北に押しやられたアイヌや琉球人,あるいは高いところに押しやられた,飛騨や紀伊,陸奥の山林民族(マタギ・山窩の世界)ともいわれる。

弥生人は騎馬(牧畜・酪農まで)・海洋(漁労から航海まで)・農耕(畑作から稲作まで)と大きく三つの分野で民族形成してきたものとして,大陸から朝鮮半島経由のものを主体に,中国南部稲作地帯から,あるいは南方諸島から黒潮にのって,あるいは北方の樺太方面から南下して,流入してきたと考えられる。

農耕民族:

日本の基幹を占める農耕民族。畑作型・稲作型・養蚕型へと展開。

一般に離島の人たちは海に囲まれているので漁業などに強いと思われているが,既に述べた甑島での経験のように,島のごく一部の集落を除いては,漁業はおろか,船に乗っただけでも酔ってしまうほど海に弱い人たちが多い場合がある。こういう人たちも,こと農業となると,険しい山に天まで登る棚田をつくって生産性をあげてきている。このことは,この島の人たちが本来的には農耕民族であって,たまたま流れついたと考えれば納得がいく。とくに中国に近い側でもあり,その関係にも注目する必要があろう。

*農耕民族の種類

農耕民族にはいくつかのタイプがある。

まず,麦などをつくる平原対応の畑作型である。焼畑農業から進んできた稲作よりも古い段階のもので,古代からのエジプトやインドなど大人口を支える民族,ヨーロッパの三大民族ではスラブ民族がそれに該当するだろう。

つぎに,日本の農耕民族の主たる部分を占める稲作型で,低湿地の氾濫原を本拠地とするものである。日本の稲作民族は呉太伯の伝説に見られるように中国の揚子江下流域から渡来した人達が中核をなしている(ちなみに呉越同舟という故事にあるようにその昔中国でライバルとみなされていた二つの民族のひとつが呉すなわち日本であり,もうひとつが越すなわちベトナムである。ベトナムがアジアの将来にとって期待されるのもなるほどと思われる)。日本国内でも佐賀平野,濃尾平野,関東平野などの低湿地帯は相互に似た環境や住民で,とくに濃尾平野では江や蘇など中国の揚子江下流域の文字を使った地名が多い。

さらに養蚕民族(台地や山地の農耕民族)とでも言うべき特殊なグループがあり,第二部で詳述されることになるが,日本においてとくに重要な役割をしている。この民族の源流は言うまでも無く始皇帝の秦の国すなわち秦(はた)氏,つまり機織りを仕事とする一派である。その後山東省から新羅を経て日本海側から日本に入って来た。琵琶湖の南岸に佐々木神社というのがあるが,そこには佐々木という姓をもつすべての人達の家系が収められている。滋賀県の語も新羅からと思われ,天智天皇の都が置かれたのもその関係だろう。佐々木氏だけでなく姓にササのつく人達のルーツは新羅(シルラ)であり,山東省の地名をそのまま頂く山東氏ともども養蚕民族として共通する特性を有している。つけくわえれば新羅に由来する信楽,信貴山などは新羅の文化を今に伝える地である。養蚕民族はその流動が騎馬民族と重なる部分が多く,馬頭観音の分布とも重なり,騎馬民族的な性格も持つ。徳川家康の三河の国がまさにそうであり,隣の尾張の国と比べるとよく分かる。養蚕民族はまたカイコとそのマユ,さらにキヌという白いものが生活の中心を占めており,白はまさに神聖な色である(白の民族)。新羅(シラギ)は国名そのものに白をいれ,その名残か朝鮮半島では今も白い衣裳が儀式上重要でそれが日本にも影響している(自動車まで白一色なのは世界的に見ると奇異な感じがする)。この白に対する特別な意識の具体化したもののひとつが白山信仰であり,もうひとつがオシラサマである。両者はほぼ一体となって北陸地方から東北地方に展開し,その到達点が下北半島の恐山である(文字はそれこそ恐ろしげだがオソレという音はオシラから展開したものであろう。実際恐山の山頂一帯は硫黄によって白一色の風景になっている)。

*農耕民族の特徴

土地に定着し,季節に従って手順を踏み,毎年繰り返すというような農業の特徴がそのまま民族の特性になっている。すなわち手順をいとわず細かいことを積み重ねていくことが得意な一方,新しいことや変化には弱い。世界最大の農耕民族国家である中国では漢字という複雑な文字を使い,膨大な史書を残し,刺繍や象牙細工に気の遠くなるような細かさの積み重ねが見られる。

農耕民族の国は,人々が土地に密着して生活しているため,地続きで領土を拡大し,それを守ることには熱心であるが,遠く離れたところに植民地を持って支配することはない。海外に出てもそこで自分たちの世界を別に作ってしまう。こういったことも中国が典型的であるが,ヨーロッパの三大民族ではスラブ民族がまさに農耕系であり,領土を拡大しようとする意識はロシア人にとくに強いようである。西ヨーロッパではフランスが例外的に農耕民族であり,その他エジプトやインドなど連綿と続く極めて長い歴史を持ちながらほとんど変化していないように見える国もある。

海洋民族:

原点としての縄文人の漁労につながる漁業型から,商業型(沿岸貿易),さらに航海型(大洋,貿易,軍事)へ展開,

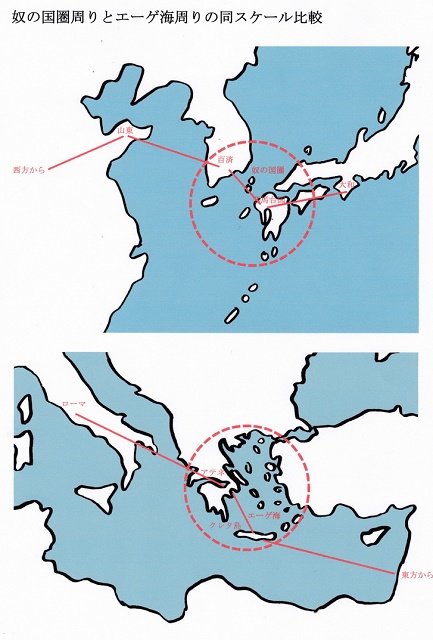

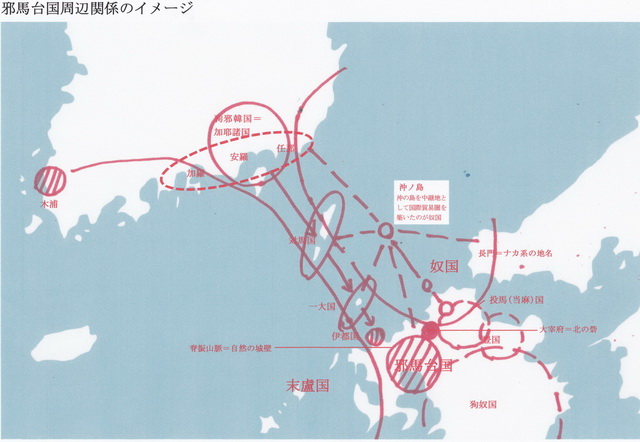

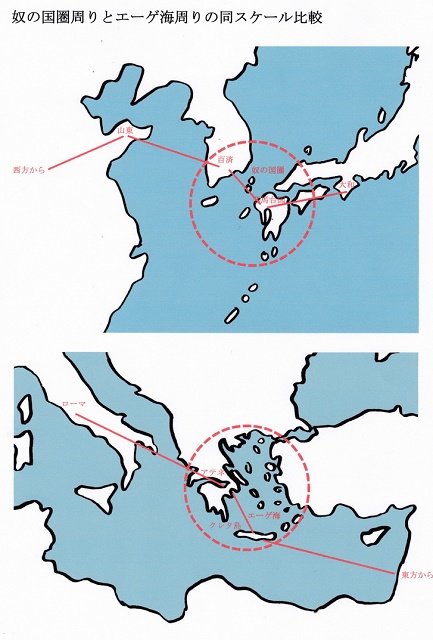

中間段階では,九州北部から朝鮮半島南部多島海を拠点として多島海国家をつくった漢の奴の国が代表的,世界でみるとエーゲ海文明や東南アジア島嶼部のマレー人国家が特化している。さらに,商業的,軍事的なものを持ったものとして日本では平氏が代表,世界では,スペイン,ポルトガルからイギリスなど,海洋国家といわれる国々,そういった国家をつくれなと海賊的なものに展開。

*奴の国の展開

奴の国から現代につながる長崎県=福岡からアクセスする壱岐+対馬が長崎県に属することも奴の国の末裔であることを示す=唐津半島名護屋も。"なが~"という地名の,はじめの「な」は,かっての奴の国を表し,次の「が」は「か」と同じで所属を示す「の」であり,あるいは「すみか」,「どこか」など場所を示す。

唐突と思われるが,長野は陸封された海洋民族の県なのである。つまり,奴の国の人達が住む野である。全国の海岸部に長崎や長島(別に長い形を表しているのではない),中野や中村(これも真ん中を示すものではない)があること,名古屋もそのひとつであることなどに思い至る。そしてこれらの姓を持つ人達には海洋民族の血の流れている確度が高い。念のため加えれば地名や名字の漢字の多くは古くから日本語(やまとことば)で言われてきたコトバへの当て字である。

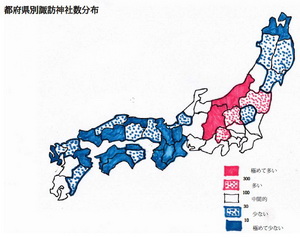

長野県には長野市のすぐ近くに中野市があるほか,広い範囲を示す安曇野という地名は海そのもののこと(ワタツミに同じ)であるが,海洋民族の文化が伝統的に保たれている極めつけが諏訪大社の御柱祭である。諏訪神社の元祖はそれこそ典型的な海洋民族の地である長崎である(五島列島ばかりでなく,壱岐,対馬まで長崎県であることを知ればなるほどと思われる)。長がつく両者はまさに兄弟県なのである。御柱祭を見たことのある人ならすぐに想像がつくと思うが,太い丸太に沢山の氏子が跨がって斜面を滑りおり,諏訪湖に飛込む様は船の進水式そのものである。陸封された海洋民族の海へのノスタルジアが結晶した迫力あるものである。

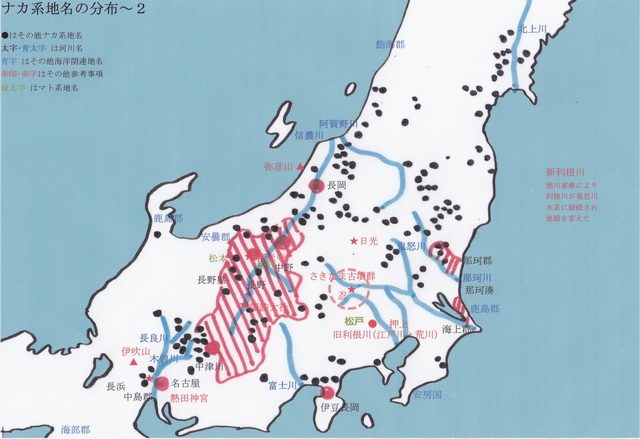

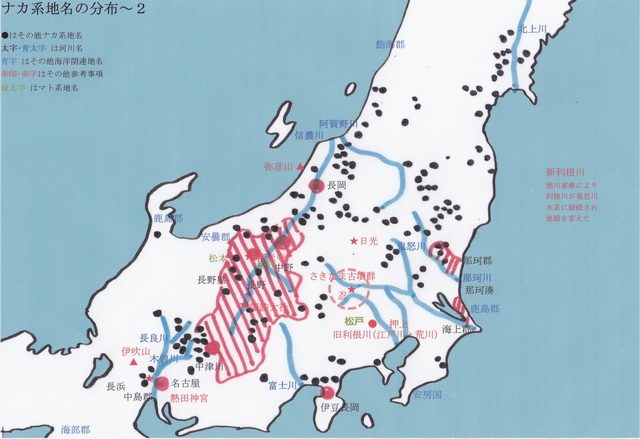

"ナカ"系展開ルート=名古屋市(熱田神宮・中村区+中川区)>岐阜県那珂+中津川>長野県南木曽>諏訪周辺(中洲+中沢+長門)>長野市周辺(長久保+長和)>中野市>新潟県長岡市周辺(中沢+中山+中野+中之島+中条+中ノ口川)。全国郡名"那珂"など"ナカ"系多い・中村市など都市名も。那珂湊から那珂川を遡った先の栃木県も,長野県と同様陸封された海洋民族の県で,騎馬民族の群馬県とは対照的である。(別添地図参照)

またまた唐突と思われるが,サッカー日本代表のなかでも有力な選手にはナカ・ナガ系多い=中山から長友まで(サッカー協会長沼健氏も)=その他,中田2人+中村3人+中沢2人+中山2人+中西,平瀬・平山(新人平井)・三浦2人など海洋系が多い。ヨーロッパでサッカーが強い(とくにFW)のはその出先でもある南米を含めて,海洋民族のラテン系である。DFは体格に優れる騎馬民族(体格に劣る日本人には不得意),日本人の多民族性がMFを量産している理由なのかもしれない(露骨に言うと問題かもしれないが,とくに南米では貧しく学歴のない若者の出世の場であって,本能がそのままFWの力になっているのに対し,日本は学歴高く知的な能力の求められるMFに適しているともいえる)。もちろん,自らの弟との違いの大きさやメンデルの法則で述べたように,"ナカ"系の苗字だからサッカーに向いていると決めることはできないが,その苗字の家系にはサッカーに向いた海洋民族の遺伝が出現する確率が高いということは否定できないだろう。なお,野球のように分業システム型スポーツは監督・選手とも騎馬民族向きといえよう。

*平氏については,

五島列島の平田氏,先述した甑島の漁業集落の平良など平の字のつく氏名,地名には平氏の血を引くものが多い。この端的な例が富山県の平家の落人部落といわれる五箇山であり,平村,上平村などそのまま地名になっている(ついでに言えば熊本の五箇庄,宮崎の五ヶ瀬なども一族を示す地名と思われる)。平家の落人部落のようなものが大きなスケールでできているのが長野県であると考えれば良い。

五箇山,五箇庄ほか平家の落人部落(平村のように地名そのものに表れているところも多い)は山に閉じ込められた海洋民族がどういう文化を創り出すかという点で格好の答えになっている。これら落人部落では木を用いて大きな船を作ってきた技術により合掌造りという建築を産み出した(実は一族郎党が一緒に暮らす大家族制そのものが海洋民族の特徴でもある)。ついでに言えば,日本の大工さんの主な出身地は瀬戸内海や三陸海岸などであり,船を作ってきた技術が活かされている。実際,海洋民族にとっては,動的な海で受ける力のかかり方に比べれば,静的な建築の組み立てなどたやすいことであろう。このことを裏付けるように,上棟式で屋根に祭られる神様は船の神様なのである。海草を採って食してきた生活は多様な山菜料理を,その他川魚を始め,山椒魚,昆虫などの食べ方にも表れる(海の産物に準じ,獣類を食することは少ない)。歌謡曲(港の歌が多い),芸能人(福岡や長崎)。ヤクザもルーツは海賊倭寇であり,現代も中国の偽物や北朝鮮麻薬と暴力団がつながっている。

陸封された海洋民族の長野県をみると,佐久の鯉,各地のソバ,山菜,アリやハチノコなど平家の落人部落に共通する食文化が広がっていること,観光において先進地であるのは単に地理的に大都市の間にあるというだけではなく,常に外の世界と付きあってきた海洋民族の開かれた意識の役割も大きいのではないだろうか。

*海洋民族の特徴

海洋民族はまさに海が生活の場である。代表的な海洋民族であるマレー人の国マレーシアなど海上1000kmも離れた二つの島で一つの国になっている。インドネシアやフィリピンなど無数の島々が一つの国家になっているのも驚異である(既に述べたように日本でも,奴の国の核であった典型的な海洋民族の県である長崎県は海上遠く離れた壱岐,対馬も含め,多数の島々からなっている)。ヨーロッパではエーゲ海(現在は海を跨がる国が無い=ギリシャ,トルコが騎馬系のため)やアドリア海,さらに地中海全体に渡って国家が形成されたことは歴史に見るとおりである。

ヨーロッパの三大民族のうちラテン民族が海洋系である。現在の国としてはスペイン,ポルトガルが代表的であり,この二国は海を支配するという特技を活かしてラテンアメリカに植民地を創ったが,海洋民族の性格がイギリスとは異なる結果を招いた。

海洋民族の性格は海での漁からつくられている。明日は豊漁か不漁か全く予測のつかないことから,計画的でなくなる一方,漁れる時にはやたらに水揚げのあることからお祭り好きになった。また,漁は皆が力を合わせなくてはできないこと,それも天候次第で一斉に動く必要のあることなどから,集まって住み(漁業集落の密度を見よ),公私の境目が不分明になるところがある。ついでに言えば船を漕ぐということに適するよう胴が長めである(いわゆるストライド)。念のため加えると農耕民族の胴の長さは植物繊維を消化するための腸が長くなることによる。

時代の流れの上でいえば,海洋民族は次の時代を開く前に,時代を破壊する役割をしている。公家政権から武家政権に移る時代では,平氏がその役割を担い,明治維新では長州がそうであった。織田信長も自らの言う通り平氏であれば,それに全く相応しい。

また海洋民族は激情的で,これが良くでると感性に訴えるもの,芸術の天才や一流のデザインを産み出し,歌や踊りも盛んで優れたものになる。イタリアやスペインを挙げるだけで充分であると思うが,インドネシア(とくにバリ島)の?や日本の演歌でも大部分が港町のものであることなど海洋民族としての共通性が感じられる。これが逆にでるとやや残酷なものになる。スペインには今も闘牛が残り,ラテンアメリカに行った植民当初のスペイン人の行動は本国からのコントロールがきかず,インディオに対し残虐な殺戮を行った。最近の例でその特性が良く見えたのは東欧解放の時であった。各国が次々と解放されて行く中で,唯一ラテン系の国ルーマニア(ローマ人の末裔であることを示す国名)では解放が実現した途端,前の支配者チャウシェスクを射殺してしまったのである。

騎馬民族:

原点としての狩猟民族から牧畜型(食肉・酪農・牧羊・・・),軍事型(モンゴルや源氏,ゲルマン)へ

*騎馬民族の再発見

繰り返しになるが,源氏にも落人部落がある(平家のように人を惹きつける魅力的な文化を創って来なかったため知られないでいるが)。長野県の東端部の川上村は近年まで落葉松だけの貧しい村であったが,レタス栽培を始めてから一躍大産地になった。現在では村の中を大型の保冷車が走り廻っている。こういった村の歴史がそのまま騎馬民族の特徴を表している。騎馬民族には獣を取る以外には海洋民族のように山の幸を活用する術がなく,また農耕民族のように土地を耕すこともできなかったのである。ところが一度マニュアル化された技術が導入されると,今度はシステマティックに一面に展開することができるのである。同じ農業をやっていても農耕民族の肌理の細かい土地利用とは全く違ったものである。

山梨県の一面の葡萄畑を見ると騎馬民族の農業がどんなものであるかを感じさせる(次いでで,また非難するようで申し訳ないが,豊でない食文化や長野とは違う掠奪型に近い観光のあり方なども騎馬民族の特徴であろう)。世界に目を向けると,典型的な騎馬民族の農業国はアメリカでその特徴が極めて強く表れている。最も地についた農耕民族の農業は中国に見られ,土地を肌理細かく利用して多様なものを産出し,10億を超える民を飢えさせないできた。

なお川上村ではツケモノも無かったそうであるが,これも民族の違いであり,日本人ならすべてツケモノが好きであるというような認識を改めることの必要性を示す。これに関して,天皇家にもツケモノの習慣がなかったこと,聖徳太子の誕生にまつわる伝説とキリストのそれとがほぼ同じであり,奈良時代には牛乳を扱う役所があって,酪(今でいうヨーグルト)を盛んに食べていたことなども思い起す必要がある。維新時に三井の番頭として近代化を果たした三野村利左衛門は騎馬民族の出身らしく,私の会ったその末裔の人はツケモノどころか味噌汁も全くダメであった。

*騎馬民族の特徴

騎馬民族の最も原初的な姿は中央アジアの草原を駆回るモンゴル人やかってのトルコ人,そしてヨーロッパの三大民族のうちのゲルマン人などに求められる。馬に騎乗することから短躯・軽量であり(現在でも競馬の騎手の条件),陸地における行動範囲は極めて広く,戦において掠奪を尽くす一方,地についた生活が不得意のため,領土を支配するにあたっては先住民の文化を尊重するなどの特徴がある。

言うなれば細かいことは不得意だが大局を掴むことが得意なので,世界の国々の支配層には騎馬民族が多い。日本の天皇家の騎馬民族王朝説を始め,典型的な農耕民族の国である中国でも,随,唐から元,清まで歴史の大半は騎馬民族の王朝である(漢と明が農耕民族の国家)。ついでに言えば中国では国土を大人口の農耕民族が肌理細かく耕し,自らの食料を確保してきているため,支配層は治水と潅漑のほか,国民が安心して暮らせるように管理することがすべてであり,国民のあり方と関係の無いところで支配層が交替してきた。そういう意味では現在の共産党政権も過去にみられた王朝のひとつであるとも言えよう。ヨーロッパにおいて各国の王朝がその国民と関係なく血縁ネットワークを作り上げてきたのもこれに類するものであろう。

騎馬民族は,世界中にどんどん広がって行こうとする傾向があり,かっての元ばかりでなく,海洋化した騎馬民族であるバイキングは世界中の海に進出し,ゲルマンの一派であるアングロサクソンによってアメリカという国が創られ,いまや宇宙にまで進出しようとしている。そして支配が得意はあるが自らの文化を持たず,支配地域の農耕民族に同化されていく(隋・唐をはじめ清に至るまで中国の支配者は大部分騎馬民族,ロシアもスウェーデンからのルスにより建国された。イングランド人は支配の天才(意の分野)であるが,イギリスの科学者は(知の分野)スコットランド人が,芸術(情の分野)はアイルランド人が主である)。

念のため触れておくと,アイスランドに進出したノルウェイ人や,なぜグリーンランドがデンマーク領になっているのも,騎馬民族が海洋化したものである。なお,現在のデンマーク人のほとんどは,騎馬民族が高度に農耕民族化したもとと言える。実際,デンマーク人の闘争性はすっかり失われ,冬季オリンピックはまさにゲルマン民族のためにあるというほど,諸国のメダル獲得数が多いなか,デンマークが今までにとったメダルがたった一つと聞いて,驚愕した覚えがある。

騎馬民族はまた,一旦事あれば集まって統率のとれた行動をするが,普段は群れて暮らしておらず独立の気概が強い(悪くいえば一匹狼的でバラバラである)。何度もでてきているアメリカや鹿児島がその端的な例である。そして騎馬民族のする農業は土壌保全もせず,一面同じな大規模農業になる。かっての植民地のプランテーション,現代のアメリカの農業などを見れば明らかだ(大体植民地を広げるのは騎馬か海洋であり,遠方から経営をするのは騎馬の方がうまい。海洋民族の大植民地ラテンアメリカを見よ)。

さらに時代の流れの上では騎馬民族は細かいことを積み上げるのが不得意なため安定期には向かないが,海洋民族の破壊した前時代の後を統一し,新たな時代を構築するのが得意であり,源頼朝が鎌倉幕府を開き,徳川家康が江戸幕府を開いたのが,そうである。

騎馬民族がもう少し土地に定着し,牛や羊を飼うようになったのが牧畜民族である。牧畜の歴史もすでに長きに亘っており,騎馬民族の遺伝子を受けた者にはその食生活の名残が生きている。つまり肉類,牛乳類などが好きであり,マトンなどの獣臭さや動物性油脂の脂っこさに抵抗が無い。

網野嘉彦の天皇と被差別民等との関係について>騎馬民族が一方では天皇とその周辺の支配の象徴とされるようになり,他方では肉を扱う民として最下層になっていったと考えれば良く分かる

自らの民族性の見分け方

自らの民族の遺伝子を知るには食べ物で見るのが手っ取り早い。環境や躾によって何でも食べるようになり,新鮮なもの,普段と違うものをおいしく感じることが多いので気が付きにくいが,生のものを大量に出された時に記憶が呼び覚まされる。結論を言えば,肉のケモノクササが平気でいくらでも食べられるのが騎馬民族(ジンギスカン料理などで気が付く),魚のナマクササに強いのが海洋民族(海岸の民宿などで),野菜のアオクササをおいしく感じるのが農耕民族である。南九州は全体に騎馬民族が多いが,日本史上有名な隼人族はかなり古い段階で中央アジアから渡ってきたダッタン人の末裔といわれており,魚よりもラードのようなものを好むひとが多いのを見るとなるほどとおもわれる。なお鹿児島の南にトカラ列島という島々があるが,この不思議な地名も中央アジアのトカラ国からきているそうで,先に述べたように現実の風土とそこに住んでいる民族とが一致していない例は多い。

さらにかっての原住の地の風土がもたらす一連の食べ物の組合わせも好き嫌いとなって表れることが多い。騎馬民族の発祥の地の風土は北方の内陸部であり,ミカンよりもリンゴ,コーヒーよりも紅茶,醸造酒(ワインなど)よりも蒸留酒(ウィスキーなど)を好む。日本で南方にある鹿児島,宮崎が他と全く異なる焼酎文化であるのもこのためであろう。

@民族型を基本に,血液型・気質型を組み合わせから見た人間社会

(血液型による性格判断もそれなりの傾向があることは事実であるがそれによって断定してしまったり差別につながったりするため'科学的根拠が無い'とされている(かっての自民党大物政治家ほかO型多かった・田中角栄はB型で特有だり切り開くタイプであるとともに危険視された・最近の国会議員はA型多く,仲良しクラブになるのも頷ける)=血液型進化の話(ナチスやオウムの話・ヨーロッパはA型多い・日本はアジアでは特異的にA型多い=農耕民族多いことと相まって,伝統にこだわる保守性が強く,新しいものへの挑戦を避ける。

さらに言えば,少なくとも血液型(A・B・O)と民族型(農耕・海洋・騎馬)さらには気質型(分裂・躁鬱・癲癇)の三つの複合によって判断すべきである。先取りすれば漢民族は農耕民族であるがB型多いため株などへ集中しかっては麻雀禁止)>性格,特性,自らに出現している民族を知るには=食べ物(普段おいしいと思うのとは別に特定のものを大量に出された場合に分かる)=適性>農耕民族は血液型でのAに近く,気質型では癲癇に近い・海洋民族はB型・躁鬱気質に近い・騎馬民族はO型・分裂気質に近い=単純な組み合わせ数で3の三乗の27タイプになるが民族・血液・気質とも似た型の組み合わせでは際立って強く表れ,相反する組み合わせではケースバイケースになったりする

血液型(進化順):O=意的>B=情的(刹那的)>A=知的(過去にこだわる)

民族型(進化順):騎馬=意的(未来指向)>海洋=情的(現在指向)>農耕=知的(過去指向)

血液型の発現史

人類の血液型が,O型,B型,A型,AB型の順に発現してきたことは,世界における分布からも証明されると思われる。とすれば,それぞれの血液型に,発現した当時の人類の姿が刻み込まれているとしても不思議ではない。

そういった観点でみれば,O型は,人類が,家族単位で狩猟採集していた時代に対応,まだ社会的組織のない,それぞれが個人的な時代に形成されたため,福間進「"血液型と性格"の基礎理論」で,彼が指摘するように,O型の人間は,一人でいることが好きな,自由平等な個人主義的政治を指向することになる。この段階では,家族のなかの成年男子が動物を狩猟していたことから,個人的に調査したり計画したりする能力を磨かざるを得ないこともあって,O型は,のちに登場する騎馬民族型との親和性が高いということにもなる。

B型は,人類が,大きな獲物をとるべく,集団的に狩猟あるいは漁労をするようになった時代に対応,いわゆるボス的リーダーが必要になり,それが,福間のいうように,力の論理,最高指導者が目標になるといった政治指向になるのであろう。他方,大きな獲物は偶然に左右されることが多く,非計画的になってしまうが,力を合わせるべく歌を唄い,とれた時には大歓声をあげるお祭り型の人間になるといったことから,B型が,のちに登場する海洋民族型との親和性が高いということにもなる。ヨーロッパのラテン系のように,例えは悪いが,ヤクザなど徒党を組むタイプであり,熱しやすくさめやすい,行動が過激で独裁者も出やすいが,芸術などで天才的な力を発揮することが多い。

そして,人類が農耕・牧畜の時代に入るとともに登場したのがA型で,いうまでもなく,集団的かつ計画的に,力を合わせて取り組み,大きな施設も必要になってくることから,いわゆる国家に対応,福間のいうように,相互に協調することが全てで,勝手な行動は許されない,周囲の人間のことばかりが気になる,言い方は悪いが,全体主義的な指向をもち,まさに農耕民族そのものといえよう。ヨーロッパの大陸部はA型が飛びぬけて多く,たしかに,全体主義的傾向が強いが,縁辺のイギリスにはO型が多く,彼らが,世界を支配する自由で民主的な制度を生み出したのである。人種差別の著しかったナチスは,血液型でもA型に限ろうとしたほどだったことを思えば,英独の対決は,まさに,血液型集団の戦いでもあったといえよう。それゆえ,ヨーロッパをはじめ,世界が,血液型をタブー視するに至ったのである。

AB型は,B型,A型のハイブリッドとして登場したもので,それぞれの,長所のみが強く出現すると傑出した人間になることから,その人口に比して,歴史的に著名な人物が多いのも頷ける。

新型コロナウィルスの世界的流行のなかで,各国,地域による感染率や重症化率などに大きな差があることから,さまざまな説が唱えられているが,そのなかで,科学的データに基づくものとして,血液型について,O型が感染しにくく,A型が感染しやすいという研究結果が出たが,もともとO型は病気全般に強く(セキリなどお腹にくるものは弱いという),A型は弱い,とくに感染症に弱いということが指摘されている。

上述のような歴史をみれば,個人的に狩猟・採集していたO型には,何かに当たれば,その個人・家族が消えるだけで,きわめて多様な免疫が獲得され,社会も形成されていないため,感染という現象も無かったといえる。その反対に,農耕・牧畜社会を形成したA型の人たちは,感染が広がりやすかったのはもちろんであるが,それで獲得した免疫も一様であったため,異なる感染源がでてくると,対応できないともいえよう。とくに,新型コロナウィルスのように,動物由来のものということになると,狩猟・採集でそれらも口にしていたと思われるO型と,まったく口にすることの無くなったA型には,大きな差があっても不思議ではない。

輸血するにあたって,血液型の最初にあったO型は,他の血液型全てにできるのに対し,O型が輸血を受ける時や,他の血液型の人が輸血するには,同じ血液型でなければならないということも考えさせられるところである。

現在の日本での都道府県別の血液型分布を調査した資料をみてみると,O型トップは北海道,2位が沖縄県,その他,千葉県,福井県が多く,世界における分布と同様,最も古いO型が縁辺部に押しやられてきたとみられる。アイヌ等,縄文人の血が残っている度合いが高いことによるのはもちろんであり,東北地方全般も多めである。

福岡県,徳島県をはじめ,西日本全般にA型が多いのは,弥生人が大陸から新しく流入してきたことを示すことはもちろんであるが,佐賀県ではB型が多くなっているのは,まさに,末盧国が中国南部からきた呉の国の民族によってできたという説を裏付けるものであろう。長野県が,周辺と異なり,B型が際立って多いことも,日本史のなかで,大和朝廷に最後まで抵抗したのが,現在の長野県の地域であったこと,おそらく,大和朝廷を開いた民族より前に,日本を支配していた民族(出雲族?)が,彼らによって,押しやられた最後の砦だったのではなかろうか。

静岡・愛知・三重の東海三県は,A型がかなり少なく,土着民族が多かったことを示しているが,戦国武将が多く輩出し,安土桃山文化のように,特異な時代があったことにも対応するであろう。

東北地方諸県もB型が多いが,これも世界全体と同じく,O型のあとからやってきて,その後,A型におしやられた民族であるとみられる。呉の国の民族より前に,中国方面から流入した民族であろう。

ワダツミ族の代表安曇氏(関東農政局ホームページより)

安曇野(あずみの)を拓いたという安曇氏の起源は非常に古く,古事記には安曇族の祖先神は「綿津見命(わだつみのみこと)」とその子の「穂高見命(ほたかみのみこと)」であると書かれています。旧穂高町は安曇族の祖先神を地名としていることになります。

彼らの分布は,北九州,鳥取,大阪,京都,滋賀,愛知,岐阜,群馬,長野と広範囲にわたっており,「アツミ」や「アズミ」の地名を残しています。その北限が安曇野ということになります。

博多湾(はかたわん)の志賀島(しかのしま)には海神を祀った志賀海神社(しかうみじんじゃ)が現存し,全国の綿津見神社(わたつみじんじゃ)の総本宮となっており,安曇氏の発祥地とされています。神職は今も阿曇氏が受け継いでいます。

彼らはすぐれた航海術と稲作技術を持ち,古代の海人族の中でも最も有力な氏族でした。連(むらじ)という高い身分を大和朝廷から受け,中国や朝鮮にもたびたび渡っていたとも言われており,663年の白村江(はくすきのえ)の戦いでは,安曇比羅夫(あずみのひらふ)が大軍を率いて朝鮮にわたり,陣頭指揮にあたっています。また,788年には宮中の食事を司る長官奉膳(ぶんぜ)の地位についていることからも,安曇氏は大和朝廷を支えた有力氏族であったことがうかがえます。

彼らがなぜこんな北の山国へ来て住み着いたのか,またどんなルートでたどり着いたのかよく分かっていませんが,おそらくは蝦夷(えぞ)の征伐が目的であり,ルートとしては,

北九州から日本海→姫川谷(青木湖から糸魚川に流れる川)から来たという北陸道説

北九州から瀬戸内海・大阪(安曇江)経由の東山道説

北九州から瀬戸内海→渥美半島(安曇族の開拓地)→天竜川を上った天竜川筋説

などがありますが,定かではありません。

安曇野へは4~5世紀に入ったという説もあります。その時代によりここを開拓した理由も異なってくるはずですが,今となっては謎のままです。しかし,安曇野という地名,あるいは穂高神社(ほたかじんじゃ)の存在だけでも大きな文化財を残したとも言えるでしょう。

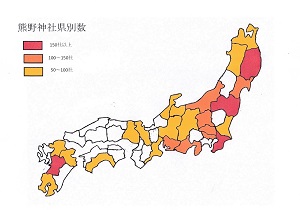

熊野神社の分布,三陸方面への展開

現地の友人から聞いた話では,新宮には現在も歌われている漁民の歌の詞は,古代ヘブライ語でしか解釈できないもので,また,熊野新宮からは鈴木氏を代表に漁民が三陸海岸に渡って技術等を伝えているが,その代表地気仙沼の言葉もケセン語といわれるくらい一般の日本語と異なっていて,やはり古代ヘブライ語に繋がるらしい。崎谷満氏の研究では,HTLV-1のキャリア分布を詳しく見ると,長崎を中心に九州一帯から南海道にかけて高い値であるが,紀伊半島から遠く離れた気仙沼でも高い値を示すことが注目され,ナカ系・クマ系の展開や,熊野と気仙沼には近い民族の人が多いということになろう。

さらに,熊野の鈴木氏が「ナカ」系と同じような役割をしてきたことに触れておきたい。鈴木氏のルーツは表向き物部氏稲穂からきているとされるが,ツングースにしろ稲作にしろ熊野の地に全く合っていない。多分,熊野水軍ということに本質があり,サカナの鱸の文字も当てられるように,東シナ海から対馬海流にのる「ナカ」系とは別の黒潮本流の海洋民族と思われ,熊野周辺の漁師の唄,「尾鷲節」「伊勢音頭」「崎浜大漁唄込」などに古代ヘブライ語がそのまま残されているということにも驚嘆するが,当地の海洋民族がユダヤ人の徐福一族から新たな技術を教えられ,漁獲などに大きな成果が上がるようになったことを感謝するべく,歌詞になっているのではないかと思われる。その後,「ナカ」系と同じようにユダヤ人を太平洋岸の北の方に案内していったと考えられ,その象徴的なものとして,気仙沼が鈴木氏由来であり,ここにケセン語という特殊な言語があることが指摘できる。否定疑問文に対する「はい・いいえ」の応答形式が標準語とは反対になる点などは基本的に日本語とは別系列なものと思わせる。気仙沼の少し北には,例の吉里吉里人の話があるが,吉野ヶ里を思い起こさせる表記である。さらに,2011年の三陸大津波の後の国際救援活動のひとつとして,南三陸町にイスラエルの医療団が来たことが話題になったが,実は南三陸にユダヤ系が多いという伝承から,遺伝子を調べるための材料集めが目的だったともいわれる。ずっと北に行くと,最近原発で名が知られるようになった東通村があり,この村の国の無形文化財の能舞は熊野から伝えられたといわれ,毎年正月には熊野に能舞を奉納している。能楽者のルーツが秦氏であると聞けば,これまた謎は解決する。おそらく,昔からキリストが日本に来たという証拠として盛んに出て来る青森県の戸来岳(ヘライはヘブライの約まったもの)も,鈴木氏によるユダヤ人の案内によるものではないか。また,この戸来岳はじめ,日光の二荒山,串木野の冠嶽,新潟の弥彦山など,ユダヤに関わるらしい聖なる山が皆,三つの峰を持つ同じような形をしていることも気になるところである。近代に入って,東北地方にキリスト教が広がっていったのも,素地があったからではないかなど,色々考えさせられる。

さらに,熊野鈴木氏は古代インドのガンジス川下流域にあった滅亡したマガダ王国から渡来したといわれ,その王国が鉄鉱石を核に水運と森林資源で繁栄していたと聞けば,熊野そのものであることからさもありなんと思われる。そして,マガダ王国が紀元前に滅亡したことから,いわゆる黒潮族とともに渡来したと考えられる。西暦718年,鈴木氏は崇神東征後,代々紀伊国支配をまかされた紀伊国造の紀忍勝とともに,多賀城に向かい,気仙沼に大漁唄込を伝えたが,その中の囃子詞に古代ヘブライ語が使われていること,紀忍勝の名に「オシ」が含まれ,さらに,その何代か前は紀忍,すこし後に紀忍穂がいることを見れば,今まで述べてきたように,半分ユダヤ系となった紀伊国造であったことまで判明,前述のことが裏付けられる。

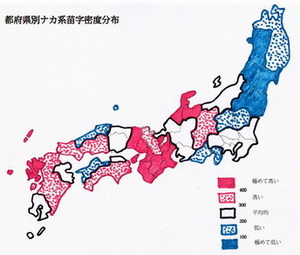

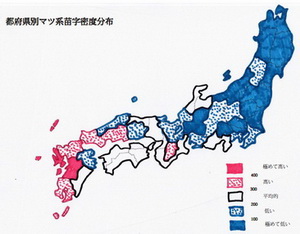

ナカ系・マツ系民族の展開

ナカ系民族の展開:サッカーの日本代表クラスの選手には,ナカ系苗字が多い。

全国のナカ系地名の分布図を見ると,県名,旧国名,旧郡名はじめ,いかにナカ系地名が多いか分かる。かつて奴国のあった福岡から長崎にかけてナカ系地名が多いのは当然で,いわゆる長州もその延長であるが,太平洋側を見ると,宮崎県,次いで徳島県,その向かい側の和歌山県に那珂郡があり,ずっと北に上がって,茨城県那珂郡には那珂湊から那珂川を遡ってナカ系地名が多く,実際,栃木県北部から福島県にかけて海洋系といわれる渡辺姓が非常に多い。信濃川の方を見ると,最上流部から山を越えて中津川に出,木曽川を下って名古屋に至る,日本海と太平洋を結ぶ幹線ルートが形成されていたことが伺える。そしてこの海洋民族によるルート開発の上にのって,徐福一族をルーツとするユダヤ系の人たち移動や物部氏の潜行が行われたと考えれば,さまざまな話の辻褄が合ってくる。

飛躍するようであるが,人名としてのナカ系も同じで,サッカーの日本代表クラスの選手に,二人の中田,二人の中村,中沢や中西,現在イタリアで活躍する長友など,ナカ系苗字の多いことにも気がつけば,これは海洋民族の血筋だということで,世界でみてもスペインやイタリア,南米などラテン系すなわち海洋系の得意とする競技と言える。ついでにいえば,日本人が多民族によってつくられてきたことから,オリンピックなどで,イタリアほどではないにしても,多様な競技に日本人選手が出場してそれなりに活躍し,それが日本人のオリンピック好きにもつながっている。もう一つ,日本では商品開発が難しい,あるいは日本で売れれば世界で売れるというのも,多様な民族の指向の反映か。

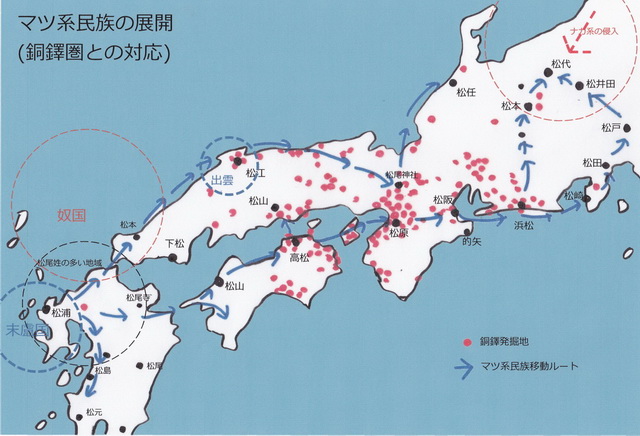

魏志倭人伝の頃には奴国は随分小さくなっているようであるが,このように全国展開しているのを見れば当然とも言えよう。ついでに,邪馬台国周辺を見ると,今でもその名の独立した島としてすぐ分かる対馬,壱岐は別にして,末盧国は松浦のことと言われ,江戸時代の平戸藩主松浦静山が有名であるが,末盧国からも「ナカ」系と同じように「マツ」系の人名を思い出してみると,プロ野球でトップクラスになった選手には何人もの松井や松阪,松田,松中など実に多いことに気づく。伊都国は糸島半島が対応するというのも自然であり,不弥国が筑豊周辺らしい他は良く分からないようだ。

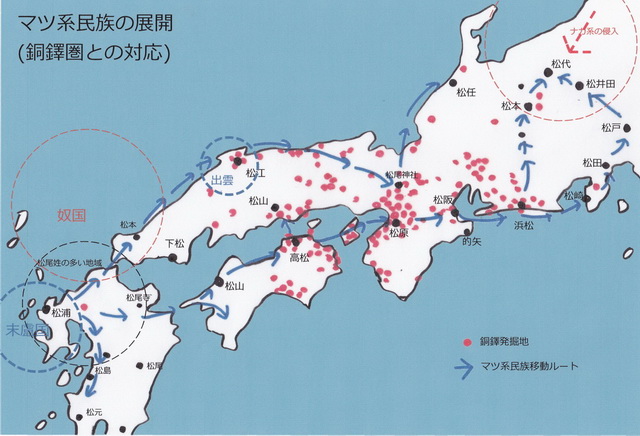

マツ系民族の展開:プロ野球の強い選手には,マツ系が多い。

魏志倭人伝の末ら国,現在の長崎県北半から佐賀県北半を占める松浦地方をルーツとする。

既述したように,奴の国をルーツとするナカ系民族が大陸との間を往来するような船舶型海洋民族であるのに対し,沿岸で貝類などを採取する漁撈型海洋民族。

中臣氏のルーツで天皇家に従うことになるナカ族の圧力により,いわゆる神武東征以前に東方に展開,各地に松字のつく有力な地名が見られる。現在の長崎県から福岡県に広く展開する奴の国に囲まれるように孤立して残ったのが,魏志倭人伝の末ら国。松尾の姓は佐賀県を筆頭に,長崎県,福岡県に非常に多く,マツ族を代表する氏族になっている。

北ルートでは島根県松江周辺を拠点とし,南ルートでは愛媛県松山から香川県高松を経(備中松山もその一環),両ルートから近畿に入ってヤマト国以前の出雲国を形成(国つ神),その名残として,京都に松尾神社。天皇家の東征に対して国譲り,その結果,出雲大社の建設と引き換えに,松江周辺の出雲国に閉じ込められ,特別な存在となる。

国譲り以前に,近畿から三重県松阪周辺に展開(的矢湾も),伊賀松尾氏からは松尾芭蕉が出ているが,実家は料理人であり,現在の長崎県出身の松尾氏が有名レストラン"シェ松尾"を営んでいるのにも通じる(海洋民族はグルメ)。愛知県経由で,静岡県浜松周辺に展開,天竜川を遡って,諏訪湖に至り,長野県全体に展開するが,既述のように,後に,新潟県方面からナカ系民族が展開してきたため,松本市を中心とする安曇野側に押し込められてしまった。現代でも,全体が海洋民族といわれる長野県が東西で大分性格が異なるといわれている所以である。長野市に松代があり,群馬県側の松井田や新潟県側にもマツ系地名が残る。

浜松から太平洋沿いに行けば,伊豆の長八を生みだした松崎があり(海洋民族は芸術家),神奈川県の松田,さらには千葉県松戸市を中心にマツ系地名の集積がみられる。

京都に戻って,今度は北陸方面を見ると,石川県に松任市があり,その近くからは,ヤンキースで活躍した松井秀樹選手が出ている。念のためであるが,小松は本来,高麗(コマ)の津(ツ),すなわち朝鮮半島との往来の港であったこと示す地名で,当て字であり,マツ系とは関係が無い。既述のように,サッカーの有力選手にはナカ系の苗字が多いが,野球では,松井稼頭央選手,松阪投手,ソフトバンクの松中選手,松田選手というように,マツ系の苗字が多いことに気づく。長野県のところで述べたように,同じ海洋民族ながら,微妙な違いのあることも分かる。

そして,藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」で指摘されているように,マツ系民族の分布は,発掘された銅鐸の分布と極めて良く重なっている。銅鐸が忽然と消えてしまったのは,その祭祀権が,つまりサルタヒコが消されたことに相通ずると思われるが,地中からまとまって発見されることから,意図的に隠したのではないかとされることについては,マツ系民族がまた貝塚をつくる民族であることから,毎年特定の場所で,その都度,銅鐸を埋めることが祭祀のあり方だったと思えば,それほど不思議ではない。さらに,銅鐸の生産地が九州北部であることから,マツ系民族が末ら国をルーツに展開したことも,納得できよう。

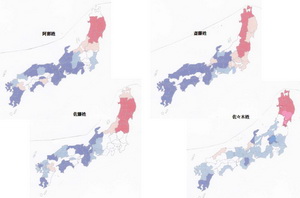

ナカ系・マツ系苗字の分布

別冊歴史読本「日本の苗字ベスト10000」(発行は2001年)により,歴史的由来の全く異なる北海道と沖縄は除き,各都府県で99位以内のナカ系苗字の都府県別上位リストを作成してみると,次表のようになる。ナカ系苗字密度を{苗字数×100-順位の計}として計算すると,その結果は下図のようになる。ちなみに,全国での99位以内のナカ系苗字は,"中村"が8位,"中島"が28位,"中川"が49位,"中野"が50位,"中山"が58位となっており,中・長・永・那珂などで始まるナカ系の姓は全部で310姓もある。

ナカ系苗字密度の分布図から,特徴として,次のようなことが指摘できる。

1:中部以西に多く,関東以北は少ない。東西日本の違いをつくっている原因の一つ。

2:当然ながら,ルーツたる奴(ナ)の国の長崎県まわりが極めて高い。

3:近畿一帯が極めて高いのは,ナカ系民族がヤマトを支える主要民族の一つだったことを示す(天皇に従った中臣氏の東征)。

4:東征の途中の中四国が高いのも当然であるが,そのなかで,出雲の地島根県と大山祇の支配する愛媛県が低く,ナカ系民族の入りにくい地であったことが分かる(従って山陽と南海ルートが主体だったと思われる)。

5:石川県と富山県に多いことは,コシの国が近畿と強い関係にあったことを示す(朝鮮との交流=小松は高麗の津)。

6:コシの国を経由する北回りで終着地長野県に入ったことを示す。

7:さらに東を見れば,太平洋側はやはり(三島神社)大山祇の支配する静岡県を超えて関東に,日本海側は新潟県に至ったことが分かる。

同様に作成したマツ系苗字の都府県別分布は下図のようになる。また,全国では,48位に"松田",91位に"松井",95位に"松尾"が登場するだけであるが,松で始まるものを主にマツ系は全体で94姓ある。

マツ系苗字密度の分布図から,その特徴を挙げれば次のようになる。

1:近畿を境に,西が高く,東が低い。とくに関東以北は極めて低くなっている。

2:当然ながら,ルーツたる末盧国の長崎県周りが極めて高く,遠ざかるに連れて低くなるが,なかでも,出雲の地島根県,吉備の地岡山県,そして後述のオホ族の地大分県が低くなっているのに対し,大和の地奈良県が飛び地のように高くなっていることから,やはり,天皇権力との関わりをめざして東征したものと考えられる。

3:ナカ系ではとくに高かったコシの地(石川県と富山県)は,マツ系でも滋賀県周りや岐阜県を飛び越して,平均的な値を示しているのも,ルーツが近いことに関係しているとみられる。

4:愛媛県や静岡県でも平均的な値になっていることから,後述のオホ系との関係は,ナカ系のそれよりは良好であったようだ。

5:また中部以北の極めて低い地域のなかで,山あいの長野県・群馬県が,太平洋岸の神奈川県・千葉県が相対的に高くなっているのも,地名分布との関係で頷けるところであろう。

6:地名分布との関係で言えば,河内が東西を結節する拠点であったとみられ,松原の周辺には応神・仁徳天皇陵はじめ,巨大古墳が集中しており,海神を祀る住吉大社も存在している。堺が早くから商業都市として自立し,江戸時代以降,大坂が商業の中心になっていくのにも関係があろう。

以上のように,ナカ系とマツ系が東に広がっていったことが,現代日本語の基盤が西海語になっていることの理由でもあり,両者がともにそれ以上進まなかった東北地方の言葉がかなり異なるとともに,いまだに差別されている原因にもなっていると考えられる。

同じ海洋民族ながら,ナカ系とマツ系は大きく異なっていた。ナカ系が,奴の国がルーツであるように,大陸との間を自由に往来していた航海型民族で,いわゆる倭寇の主体にもなり,平氏という武士にもなっていった(厳島神社の祭神は宗像神社と同じ)のに対し,末盧国をルーツとするマツ系はおそらく沿岸漁業型民族で統制がとられ,それが天皇家の支配に従わない民族でもあっといわれている原因とも考えられる。中国江南の呉の国から日本列島に流入した民族との類似性にも注目したい。現在のスポーツ選手を見ると,チームメンバーが自由に連携して動くサッカーにナカ系が多く,管理のもとに選手が分業して動く野球にマツ系が多いことが面白い。

さらに,「新撰姓氏録」に印されている海洋系氏族の三分類についてみると,宗像氏はタケミナカタと同じでナカ系に対応,安曇氏は長野県松本周辺が安曇野であるようにマツ系に対応,大和氏とされているのは,おそらく,愛媛県と静岡県に代表される大山祇神に対応する民族で,オホ族(多氏)とも考えられる。多氏は伊余(与)国造であったし,大山祇神社は大三島にあり,周辺には大のつく地名が多く,極めつけは大洲であり,西向かいは大分である。瀬戸内海賊の代表で,大山祇を氏神とする越智氏のルーツが良く分かっていないこと,静岡県の伊豆には(大)三島神社があり,伊都国が伊豆につながっているという話にも関係あると思われる。神奈川県の大山も本来は大山祇神社であり,太平洋側の入り口が大磯で,伊豆大島も大きい島という意味ではなくオホ島である。また,大山祇神は別名和多志大神で,まさにワタツミすなわち海そのものを指し,渡辺氏のルーツでも

あると思われ,後述するように,渡辺氏がナカ系・マツ系に押される形で関東以北に展開したこと,

桓武平氏の出身とされる千葉氏(源頼朝に従った千葉常胤)も多氏の出といわれることなどから,ナカ系出の平氏に支配されるも反発した民族であることも伺われる。

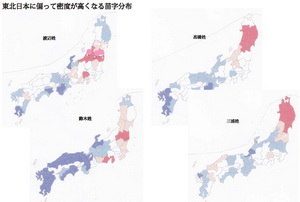

東北地方に偏って存在する苗字

なお,別冊歴史読本「日本の苗字ベスト10000」によって,分布図を作成してみると,ナカ系・マツ系とは逆に東北地方に偏って存在する苗字として,以下のようなものが挙げられる(別添図参照)。全国1位の"佐藤",2位の"鈴木",3位の"高橋"はじめ,全国有数の姓が東北地方に偏って多くなっていることを,まず指摘しておきたい。

まず,ナカ系・マツ系のような海洋民族について,

1:渡辺姓 (全国5位) 海すなわちワタツミそのものを表す苗字で,瀬戸内海東端の摂津周辺を本拠としていたとされ(住吉三神はワタツミ三神に対応,その中心が摂津一宮の住吉大社),ナカ系・マツ系の東征によって,関東以北に押し出されていったと思われる。

2:鈴木姓 (全国2位)よく知られているように,和歌山県熊野の神官をルーツとする苗字 で,黒潮にのって,静岡県からさらに東北地方の太平洋岸に展開したもので,やはり,ナカ系・マツ系の東征によって押し出されたと思われる。気仙沼との強い関係はもちろん,能舞が下北半島にまで展開していることにも関わっている。

3:高橋姓 (全国3位) 代々,日本料理の神膳部氏族であったが,同僚の安曇氏すなわちマツ系と衝突したため,東北地方に展開したと思われる。

4:三浦姓 苗字の表す通り,神奈川県三浦半島を本拠とし,桓武平氏の出と(全国45位) 僭称していたが,源頼朝の決起に従い,奥州藤原氏征伐に参加したことから,宮城県以北に展開したと思われる。

それ以外については,

1:阿部姓(全国23位) 陸奥北部の古来からの豪族安東氏をルーツとしていることから当然多いが,西日本で徳島・愛媛・大分が相対的に多いのは,坂上田村麻呂の蝦夷征伐に際し俘囚として連れてこられたからで,安倍首相もその末裔といわれる(安部・安陪なども同じ)。

2:佐藤姓 (全国1位) 藤原秀郷の子孫といわれる奥州藤原氏をルーツとしており,秀郷が左衛門尉であったことから,佐藤になったともいわれる。

3:斎藤姓 全国16位) 藤原利仁の子孫といわれ,中部日本が本拠地であったらしい。奥(州藤原氏とは全く別なことは,宮城県・岩手県の周囲の県で多くなっていることからも明らかであろう。なお,美濃をルーツとする遠藤姓も多く,まさに都から遠い藤原氏ということだろう。

4:佐々木姓(全国13位) 近江(滋賀県)に佐々木神社があって,全国の佐々木氏全ての系図が納められているといわれる。騎馬民族をベースに養蚕民族化した新羅系をルーツとし,白山信仰から東北地方のオシラサマ(蚕)へと展開したと思われる。

参考:諏訪神社の分布

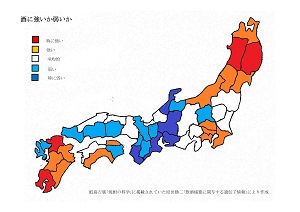

酒に強酒いか弱いか(都道府県別の図)

萩原秀三郎「稲と鳥と太陽の道」からの知見

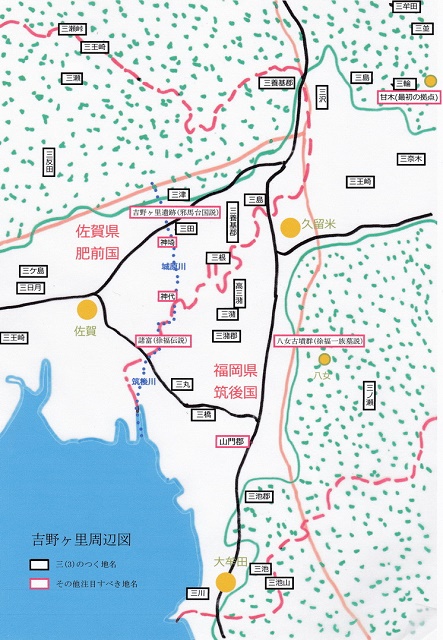

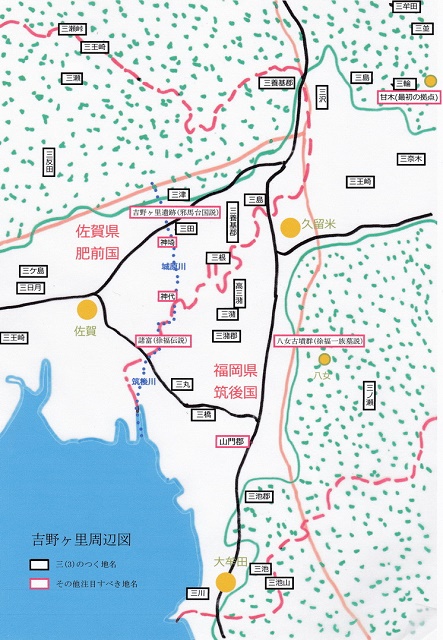

吉野ヶ里遺跡の調査から,紀元前1世紀頃,それまでの集落がいきなり廃絶され,新たに登場した首長の墓と見られるものが,中国の高度な技法によって築造されていることが判明したようで,まさに徐福一族の登場を思わせます。また,祭祀空間と見られる巨大な高床の建物が建っていましたが,後述しますように,大和を平定した応神朝の秦氏が,出雲族のために建設して贈った出雲大社の原型とも考えられます。

弥生時代の遺跡から鳥形木器が夥しく出土しますが,鳥霊信仰は中国南部の楚から流入し,墓を造ると,そこに柱を立ててその天辺に鳥形彫刻を載せていたらしく,これが鳥居のルーツということです(現在でも朝鮮半島には豊穣・安全・子孫繁栄祈願のために,同様の風習が残ります)。吉野ヶ里遺跡の復元に際して,入口に雲南省のものを参考にした鳥の門が造られていますが,神社の鳥居は,神殿を建てることで,単なる柱から太陽を迎える門に移行したもので,神社に必ず鎮守の杜があるのも,鳥に棲み処を提供するためのものと考えられています。また,太陽信仰では,空を飛ぶ鳥が太陽に近い生き物であるということで,鳥が止まる樹を大事にする風習もありましたが,一層鳥居に近いものだったと思います。日の出を告げる鳥としてニワトリが重視されるようにもなりました。ついでながら,鹿島神宮(タケミカヅチ)が東面,諏訪大社(タケミナカタ)が南面,そして出雲大社(オオクニヌシ)が西面し,ほぼ北緯36度付近に東西に並んでいるのは,太陽の通り道を示すものではないかと考えられています。

八咫烏の話は,古代の天の鳥舟に対応するもので,船の舳先に止まった鳥が水先案内を務めるという伝承(実際,鳥が船に飛来することは,陸地の近いことを示すものです)と,太陽と一体である鳥という太陽信仰が重なったものでしょう。従来シャーマニズムは北方(ツングース)系とされてきましたが,それが中国の殷に伝播し,さらに南方稲作民族に広がって,太陽信仰とつながるシャーマニズムに変化,それが稲作民族の渡来とともに日本に伝わったといえます。巫女はまさに太陽の昇降を司祭する者でした。中村修也「秦氏とカモ氏」でも,八咫烏を鳥文化の象徴として,中国南部(東南アジア,鳥居のルーツにもつながる)出身民族,すなわち,前述の,大和の地先住民族たるマツ系が,東征してきた神武(といわれている)天皇を受け入れたことを示すものとして捉えています。

日本の稲作の起源は長江流域から山東半島さらに朝鮮半島南西部を経て流入しましたが,まさに徐福渡来ルートそのものです。日本はまたモチ文化圏であることから,ミャオ族との関係が深いと考えられますが,ミャオ族の家屋はチガヤ葺きで鰹木・千木を頂き,日本の高千穂民家に伝わり,神社の基本様式として採用されるに至りました。さらに,日本では大陸と違って,稲作が先に登場し畑作が後になったということからも,まさに稲作民族が主体ということになりますが,焼畑を示す"畑(田+火)"が,その他の畑を示す"畠(田+白)"が,それぞれ国産の漢字として作られたことからも明らかです。

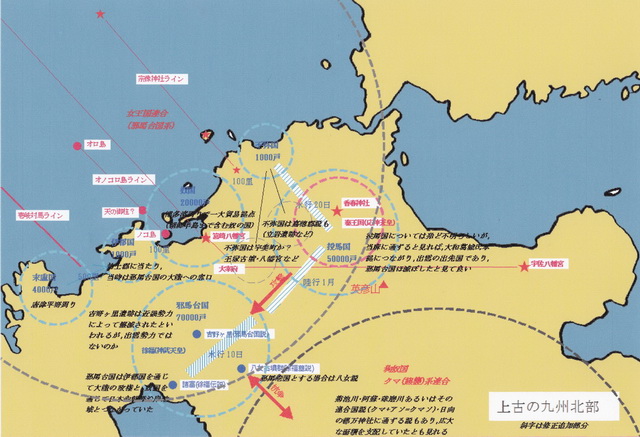

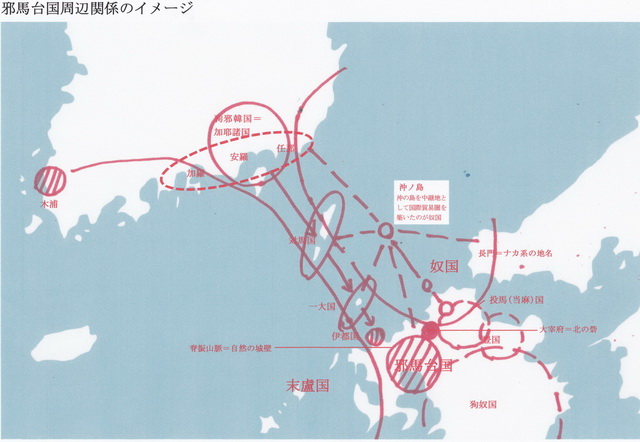

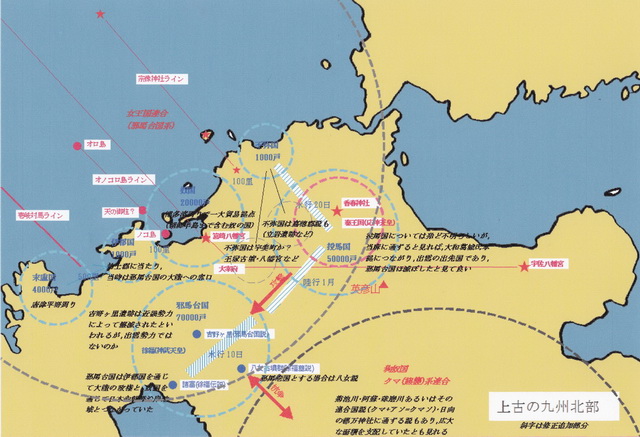

「吉野ヶ里」こそ邪馬台国の都(1989年記)

邪馬台国の位置を特定する材料としては,いうまでもなく魏志倭人伝であり,そこに記載されていることを出来る限り素直に読むこととする。少なくとも,末盧国・伊都国・奴国については,ほとんどの人に意見の違いは無く,現存地名から見ても特定されていると考えて良い。今の博多付近とみられる奴国の次の不弥国から問題になるわけであるが,倭人伝では不弥国までは里数で示してあり,方位についての誤差(磁石があったわけではないので,日の出の方向が基準になったと思われるが,東は冬至に近ければ南東に偏り,夏至に近ければ北東に偏って,その差は45度以上にもなる)を含めて,不弥国はおおむね現在の宗像一帯と考えるのが自然である。不弥国から先は里数でなく日数で表されている。これは単純に次の国(都)までの到達時間を示しており,途中の抵抗が多ければ当然日数もかかるのであって,距離とは無関係である。また,邪馬台国近畿説の不合理は,不弥国と次の投馬国の間に全く国のようなものが存在しなかったようであり,当時の航海技術から見れば,穏やかな瀬戸内海を通ったであろうし,そこにはかなりの人口集積もあったと考えるのが自然である。そこで,次のような考え方をしてみる。

まず,諸国の間に対立のあったことは倭人伝そのものに記載されており,例えばのちの大宰府のあたりは,その役割からも判断できるように防備上の要衝であって,両側の国の対立が厳しく通れなかったと考えられる。不弥国まで円滑に行けたのは,強大であった奴国を中心に他が属国のような存在になっていたと考えれば良い。地図を見て頂くと分かるが,対馬・壱岐を介して朝鮮半島と日本を結ぶ軸線と並行して,博多の沖には小呂島と能古島(あわせてオノコロ島)が,宗像神社の中津宮と沖津宮の配置があり,このことは半島を介して大陸から渡ってきた人たちが対馬・壱岐ををミニサイズで転写するとともに,望郷のしるしとして位置づけたものと看做すことができる。さて,次の投馬国へは遠賀川ルートで南行したが,当時はおそらく一面の湿地帯すなわち豊葦原で,その間を縫いながら様々な抵抗にあったり,睡眠をとり,流れも遡る向きだったこともあって20日もかかってようやく都についたのであろう。その都は今の飯塚市王塚古墳周辺だったのではなかろうか。その後,水行10日,陸行1ケ月かかって邪馬台国の都に行くわけであるが,その方向はおおむね南ということで,水陸の順に特に意味はなく,全体としてそれだけかかったということであろう。おそらく道なき山越えをし,筑後川の上流に出て,やはり豊葦原を水行して邪馬台国の都に出たのである。そして,吉野ヶ里遺跡の示すところが,まさに倭人伝が記したところであった。

ここで「史記」に書かれた徐福の話を思い起こして頂きたい。わが国の多くの場所にいわゆる徐福伝説があるが,そのうち史記の記載にある徐福が定住した平原広沢に一致するのは佐賀県諸富町だけであって,吉野ヶ里のすぐ近くである。徐福は一族を率いて大船団でわが国にやってきたが,最近判明したところでは,始皇帝の支配をのがれるために亡命してきたのであって,わが国に上陸後も大陸からの追及を逃れるために心を砕いたといわれる。このことから徐福一族は先進的な技術などによって最も強大な国すなわち邪馬台国の建設に寄与しただろうということ,同時に大陸に対して厳重な防備の体制を敷いたであろうことが想定される。以上,倭人伝の各国を特定したわけであるが,結果的に見ると,各国の戸数すなわち人口規模がその地理的受容力と極めて良く辻褄が合い,このことも本説を支える根拠となろう。そして,不弥国までの大陸とむすびついた海洋系諸国と大陸から離れたい農耕系諸国の間には大きな緊張があり,それぞれの雄の奴国と邪馬台国が大宰府という要衝を挟んで対峙していたと考えられる。さらに,大陸に対して恐怖感を抱いていた邪馬台国が動乱を機に。さらに逃れるべく近畿の地へ移ったのである。その東征伝説を裏付けるのが,近畿における吉野の里の役割であり,笠置山・三輪山などの配置の北九州と近畿の一致である。これらの山は邪馬台国にとって重要な目印として特別な意味を持たされ,近畿の地にその想い出として地形を活かして転写されたのである。

卑弥呼の倭迹迹日百襲姫命説の妥当性について

「日本書紀」で孝霊天皇の皇女とされ,大和における最初の巨大前方後円墳の箸墓古墳の埋葬者ともみなされます,倭迹迹日百襲姫が,卑弥呼ではないかという説が強まっていますが,以下に述べる様々な理由から,妥当であると思われます。だからといいましても,邪馬台国と大和にあり,その女王といわれる卑弥呼が大和にいたということにはならないことも,認めなくてはならないでしょう。

倭迹迹日百襲姫命が孝霊天皇の皇女とされてますから,崇神天皇にとっては,孝元天皇の同じ祖父母の代にあたりますが,「魏志倭人伝」によりますと,卑弥呼の没後,倭国は大乱に陥ったとあり,このことが,邪馬台国そのものの消滅,その支配者が,現在の大和の地に東征してしまったことを示すものでして,神武東征が,実は,崇神東征であったことにそのまま対応するものです。倭迹迹日百襲姫命は,巫女的な人物で,大物主を呼び出すことができたといわれ,大物主は大国主命の別名といわれますから,国譲り問題に対応できたということでしょう。

邪馬台国は徐福の末裔によってつくられた国で,中国には,神武天皇が徐福であったという説すらあります。第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までは,「日本書紀」に,事績等に関する記述がないため,欠史八代と呼ばれますが,おそらく,徐福・神武天皇に対応する九州北部の邪馬台国時代を埋めるべく創出された天皇たちで,倭迹迹日百襲姫命が,実際に天皇の位置,つまり女王であったと考えられます。そして,「日本書紀」の系譜に従えば,女王を支えていたといわれる弟は,吉備津彦命ということになり,おそらく,徐福とともに渡来した物部氏の出で,一足早く東征して,吉備の国を開いたとみて良いでしょう。なお,崇神天皇の前が,開化天皇という名になっていますのは,「大和」の地を(文明)開化することに思え,意味深長です。

倭迹迹日百襲姫は,「古事記」では,「夜麻登登母母曽毘売(やまととももそびめ)」と表記されていますことから,「やまととびももそひめ」と読み下されますが,「やまと」は,邪馬台国を指し,大和の祖であることを強調するためでしょう。「ととび」は「鳥飛」の意とされますが,まさに,鳥が飛んできたように,大和の地におりたった,つまり,東征してきた崇神天皇によって,新たな王朝が登場したことに対応するとみられます。近年,纒向遺跡の発掘が進み,なぜ,このような巨大で複合的な施設が忽然と登場したのかについての議論がさかんですが,崇神東征によって,邪馬台国での宮殿をそのまま再現したとみれば,納得できます。邪馬台国が畿内にあったという説が止まないのは,東征があまりに短期間になされたため,同時代のものとみられるためでしょう。

そして,大和において,飛鳥の地が特別になりましたのは,「ととび」の地であったからとも見えます。「もも」が百を表すことに異存はありませんが,「そ」の漢字に「襲」という文字を当てていますのは,世襲という語にみられますように,代々継いできたことを意味していまして,徐福から百代(単に長い間を意味し,実際は,もっと少ないと思われます)ということなのでしょう。巨大な前方後円墳の嚆矢として,箸墓古墳が忽然と登場したことも同様で,これが,宮内庁が認定していますように,倭迹迹日百襲姫命の墓だとしますと,大和に王朝を開いた崇神天皇が,敬うべき先祖として,新たに埋葬し直したということも考えられるのです。卑弥呼の墓は,「魏志倭人伝」の記述から,前方後円墳ではないとみられていまして,平原遺跡など,北部九州にいくつか可能性が指摘されています。

ところで,「日本書紀」の系譜のなかで,「やまと」がつく,もう一人の重要人物に日本武尊(やまとたけるのみこと)がいまして,応神天皇の祖父になっています。卑弥呼没後,長年の敵であった狗奴国が一気に伸長,邪馬台国があったことで,連合的に安定していた北部諸国もバラバラになり,倭国は大乱に陥ったといいます。卑弥呼の後を継いだ,臺與(台与=とよ)という女性は,東に逃げて,豊の国を開いたとみられます。その大乱を平定したのが,熊襲伝説のある日本武尊とみて良いのではないでしょうか。狗奴国が熊襲であり,名に「やまと」がつくことで,邪馬台国を正統的に継ぐ位置にある人物であったようで,これらの結果,後述するように,応神天皇が新羅から渡来(母が神功皇后とされることで説明できます)し,豊の国をてこに東征,崇神王朝と半ば平和的に交替し,新たな王朝になったということでしょう。

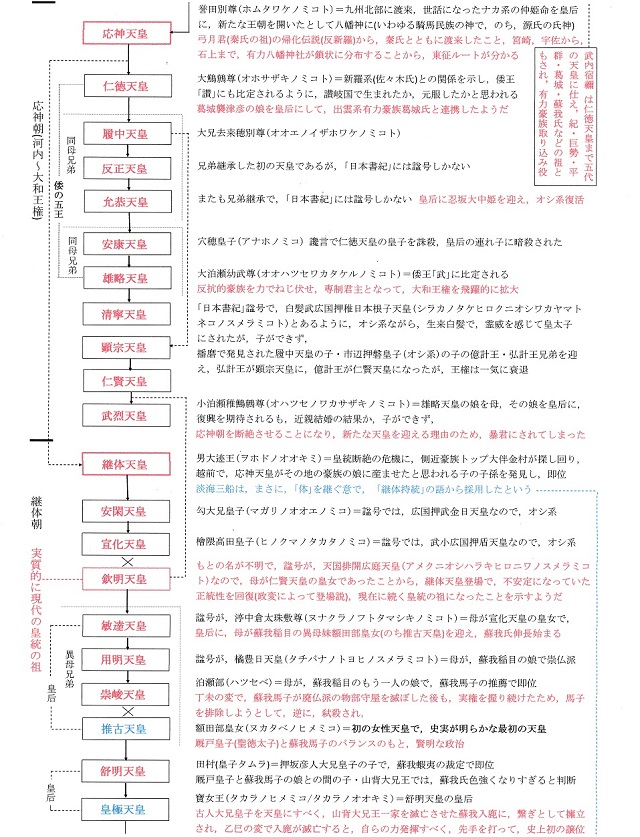

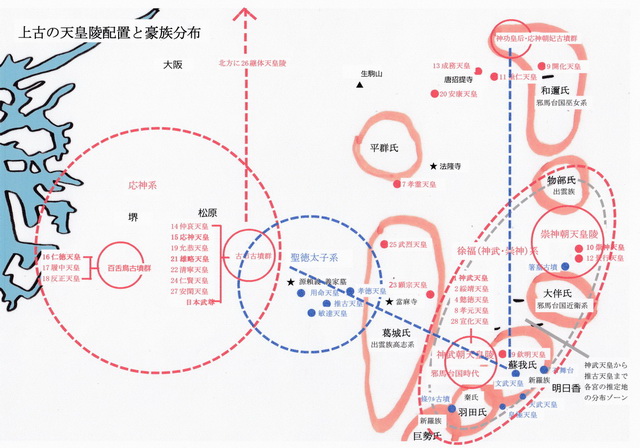

巨大古墳について

今年(2020年),吉川弘文館から出版された国立歴史民俗博物館編の「日本の古墳はなぜ巨大なのか~古代モニュメントの比較考古学」は,その副題が示しますように,世界各地に残る巨大墳墓を数多く紹介・詳説した極めて興味深いものです。本題の日本の古墳については,第2部として,最後の四分の一を割いているだけですが,現在のところ最新の知見と思われますので,そのうちの,清家章「古墳時代における王墓の巨大化と終焉」,福永伸哉「古代日本の古墳築造と社会関係」に従って補足してみたいと思います。

3世紀中頃,突然のように,それまでの古墳とは隔絶するような巨大な箸墓古墳が登場しまして,以後,急速に,全国各地に前方後円墳が築造されるようになりましたから,この時に,新たな王朝が始まったのではないかとみるのが自然でしょう。その年代からみまして,埋葬者は卑弥呼で,ここに邪馬台国があったという説も強く主張されているようですが,卑弥呼の死去後,内乱となり,弟王が継いだとされる話からしまして,すでに述べましたように,その弟王こそ,東征して大和王朝を開いた崇神天皇ではなかったかと思われます。のちに,神武東征伝説となりますが,崇神が神武と同じハツクニシラススメラミコトの名をもつことから,実は,崇神東征であったということだろうと思われます。

この箸墓古墳を第一波として,以後2回,王墓の巨大化の波が訪れます。2回目の波は,数代後の5世紀末から4世紀にかけて,大和ではなく,河内に,応神天皇陵とされるものを含む古市古墳群,和泉に,仁徳天皇陵とされるものを含む百舌鳥古墳群と,まさに,世界最大級の王墓が多数建設された時代で,謎の4世紀,倭の五王に対応,五王の特定には諸説ありますが,応神王朝に対応することはいうまでもありません。五王の最後の武が雄略天皇であることは学界でも一致しているようで,この雄略天皇陵とされるもの以降は急速に小型化していきます。

6世紀半ば,継体天皇陵とみなされている摂津の今成塚から,巨大化の第三波が訪れ,宣化天皇陵の可能性の高い河内の大塚山の後,欽明天皇陵節が有力な大和の見瀬丸山を最後に,巨大王墓は終焉を迎えます。天皇の跡継ぎがいなくなって断絶しそうになった時,応神天皇の末裔として迎えらた継体天皇の陵は,大和に受け入れられず,摂津という遠隔地にされましたが,その後,宣化天皇で河内に,欽明天皇は大和になったように,継体王朝が定着,その後は巨大墳墓が全く見られなくなるのは,権力が確立した証左でしょうか。

掲載されている畿内における大型古墳変遷図をみますと,第二波の応神朝,和泉・河内に政権があった時代,大和ののちの平城京の北側の佐紀にも,粒のそろった巨大古墳群がありまして,これを,大和に残る別の王朝とみる説もあるようですが,神功皇后陵とされるものが含まれますように,有力な皇后の墳墓群とも考えられ,すでに述べたことからしますと,オシ系の血を温存,継体天皇を迎える際に,皇后に,オシ系を配して正当化を図ったことにつながるのではないかとも思われます。

王墓を示す巨大墳墓はいわゆる前方後円墳で,それ以前は,大多数が方形周溝墓という,いわゆる氏族の墓でした。大和における箸墓古墳の登場はあまりに突然でしたが,両者の間を埋めるものとして,岡山県楯築墳丘墓が注目されています。弥生時代としては異例の規模で,形態的にも前方後円墳につながるものでして,所在地から見ましても,総社の吉備古墳群に近く,吉備氏につながるものと考えられます。すでに述べましたように,徐福の末裔が神武天皇で,吉備氏は徐福とともに来日した物部氏の末裔とみられますので,箸墓古墳へのつながりも当然ではないでしょうか。弥生時代終末期の代表例になっていますホケノ山墳墓も,箸墓古墳に近いですから,崇神朝との関係,その露払いの役割をした者の墳墓と思われます。

弥生墳丘墓と古墳つまり前方後円墳の間には,規模にとどまらず,精美さや構造の複雑さ,副葬品の豊富さなど,不連続な飛躍がみられるという指摘も,ほぼ突然,大和に王朝が出現したこと,つまり,東征説を裏付けるものといえるでしょう。その直後には,全国的に前方後円墳が一斉に出現しますが,大和朝廷との関係を示し,その支配が確立したことも示すもので,ここでも,物部氏の役割が想定できます。また,いわゆる仁徳陵を筆頭に,応神朝の墳墓が一段と巨大になるのは,応神天皇とともに渡来した徐福につながるユダヤ系の秦氏によると考えられます。そして,歴史的存在が明確になる推古天皇の代には巨大古墳が消滅していることは,まさに支配が確立した故,権威を示すような墓が不要になったといえるでしょう。創造をたくましくすれば,推古天皇を擁立した蘇我氏,その後,天皇を擁立し続ける藤原氏にとっては,天皇そのものの権力を見せつけたくなかったからかもしれません。

いわゆる仁徳天皇陵が世界最大というのは,地表を覆っている面積の大きさで,日本では,権威は遠くから見える立体的な巨大さではなく,平面的にどれだけ占めているかということでした。古墳の巨大さばかり言われますが,その後の,東大寺と大仏,近年の新幹線,明石大橋,青函トンエルほか土木建造物など,日本には,一時的なものも含めて,世界一の規模の建造物は多数あります。大仏の造営を司ったのは,秦氏と同族の佐伯今毛人であり,満濃池を造った空海も佐伯氏であったことから,これらの技術が秦氏の子孫に依存すること,さらに明治維新後の土木の権威の一人物部長穂が,その名のとおり,物部氏の末裔であることなどから,古墳以来,現代まで,巨大なものの築造は,物部氏の末裔たちの力があったからと考えることができるでしょう。

世界の墳丘墓を参照した時,日本の古墳によく似たケースとして挙げられるのが秦の始皇帝陵ということですから,始皇帝の家臣だった徐福が物部氏らを従えて来日,始皇帝の語と,ハツクニシラススメラミコトの語が同じということなども合わせて,大和朝廷の始まりには,始皇帝の記憶が刻み込まれていると考えても不思議ではないでしょう。

参考文献

NHKスペシャル「日本人はるかな旅1,2,3,4」,

沖浦和光「渡来の民と日本文化―歴史の古層から現代を見る」

中野美代子「日本海ものがたり~世界地図からの旅」

崎谷満「DNAでたどる日本人10万年の旅―多様なヒト・言語・文化はどこから来たのか?」「DNA・考古・言語の学際研究が示す新・日本列島史―日本人集団・日本語の成立史」,「ヒト癌ウィルスと日本人のDNA」,

篠田謙一「日本人になった祖先たち DNAから解明するその多元的構造」,

斎藤成也「核DNA解析でたどる 日本人の源流」,

梅原猛・埴原和郎対談「アイヌは原日本人か」,

西岡秀雄「日本人の源流をさぐる-民族移動をうながす気候変動」,

松本克己「世界言語のなかの日本語―日本語系統論の新たな地平」,

李炳銑「日本古代地名の研究~日韓古地名の源流と比較」,竹竹村公太郎「日本史の謎は"地形"で解ける」「日本史の謎は"地形"で解ける【文明・文化篇】」,

倉史人「土偶を読む―130年間解かれなかった縄文神話の謎」,

松田薫「"血液型と性格"の社会史-血液型人類学の起源と展開)」,

福間進「"血液型と性格"の基礎理論」,

八切止夫「日本原住民史」,

菊池俊彦「オホーツクの古代史」,

正木晃「宗像大社・古代祭祀の原風景」,

戸矢学「諏訪の神 封印された縄文の血祭り」,

宮元健次「善光寺の謎」,

関裕二「信濃が語る古代氏族と天皇 善光寺と諏訪大社の謎」,「神社が語る古代12氏族の正体」,「物部氏の正体」,「藤原氏の正体」,「蘇我氏の正体」,

川原裕子「スサノヲと枌の謎解き」,

岡本雅享「出雲を原郷とする人たち」,

藤岡謙二郎編「日本歴史地理総説1総論・先原史編」「2古代編」,

森浩一編「日本の古代1倭人の登場」「2列島の地域文化」「3海をこえての交流」,

米山俊直「日本人ことはじめ物語」,

下村巳六「熊野の伝承と謎」,

澤村経夫「熊野の謎と伝説」,

ネリー・ナウマン「久米歌と久米」,

宮本徳蔵「力士漂泊-相撲のアルケオロジー」,

網野善彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」,

藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」,

宮内則雄「新説 日本人の苗字とその起源―縄文人・弥生人のあだ名としての苗字」,

石井好「忘れられた上代の都"伊都国日向の宮"」,

西谷正編「伊都国の研究」,

上田篤「呪術がつくった国 日本」,

羅其湘・飯野孝宥「弥生の虹桟・徐福」

エドヴァルド・ルトヴェラゼ「考古学が語るシルクロード史」,

レイモンド・P・シェインドリン「ユダヤ人の歴史」,

坂東誠「古代日本、ユダヤ人渡来伝説」,

ヨセフ アイデルバーグ「日本書紀と日本語のユダヤ起源」,

飛鳥昭雄「失われたイエスの12使徒"八咫烏"の謎」,

渡辺紀彦「代官川崎平右衛門の事績」,

山本殖生「熊野 八咫烏」,

日高正晴「西都原古代文化を探る~東アジアの観点から」,

飛鳥昭雄「失われた徐福のユダヤ人"物部氏"の謎」,

西條勉「"古事記"神話の謎を解く~かくされた裏面」,

戸部民夫「日本の神様の"家系図"」,

大野七三「日本国始め 饒速日大神の東遷」,

内倉武久「卑弥呼と神武が明かす古代―日本誕生の真実」,

倉塚曄子「古代の女―神話と権力の淵から」,

長田夏樹「新稿・邪馬台国の言語~弥生語の復元」,

萩原秀三郎「稲と鳥と太陽の道―日本文化の原点を追う」,

菊池秀夫「邪馬台国と狗奴国と鉄」,

田中勝也「日本原住民と神武東征-失われた"クマビト"の歴史」,

井上宏生「謎とき伊勢神宮-神々と天皇と日本人のDNA-」,

澤田洋太郎「天皇家と卑弥呼の系図―日本古代史の完全復元」,

松原弘宣「熟田津と古代伊予国」,

宝賀寿男「尾張氏」,

山田安彦「古代の方位信仰と地域計画」,

小和田泰経「朝鮮三国志 高句麗・百済・新羅の300年戦争」,

朝鮮文化社編「日本文化と朝鮮(第1集)」「日本文化と朝鮮(第2集)」,

荒野泰典・石井正敏・村井章介編「アジアのなかの日本史1アジアと日本」,

鈴木武樹編江上波夫ほか「(論集)騎馬民族征服王朝説」,

江上波夫・金達寿・李進煕・上原和「倭から日本へ」,

谷有二「日本山岳伝承の謎-山名にさぐる朝鮮ルーツと金属文化」,

松木武彦「日本の古墳はなぜ巨大なのか: 古代モニュメントの比較考古学」,

大塚初重「古代天皇陵の謎を追う」,

若狭徹「東国から読み解く古墳時代」,

大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館図録「八幡大菩薩の世界」,

三橋健「日本書紀に秘められた古社寺の謎─神話と歴史が紡ぐ古代日本の舞台裏」,

逵日出典「八幡神と神仏習合」,

徳丸一守「卑弥呼と21世紀をつなぐ宇佐神宮―神仏習合の神示」,

出羽弘明「新羅神と日本古代史」,

中村修也「秦氏とカモ氏―平安京以前の京都」,

宝賀寿男「秦氏・漢氏―渡来系の二大雄族」,

水谷千秋「謎の渡来人 秦氏」,

前田速夫「海を渡った白山信仰」,

武光誠「蘇我氏の古代史―謎の一族はなぜ滅びたのか」,

水谷千秋「継体天皇と朝鮮半島の謎」,

藤井輝久「新・騎馬民族征服王朝説―奈良朝は新羅占領軍の政権 平安朝は百済の亡命政権」,

石井良助「略説 日本国家史」,

水野祐「日本古代の民族と国家」,

武光誠「蘇我氏の古代史―謎の一族はなぜ滅びたのか」,

中塚明編「古都論―日本史上の奈良」,

藤巻一保「役小角読本」,

新野直吉「田村麻呂と阿弖流為-古代国家と東北」

奥富敬之「天皇家と源氏: 臣籍降下の皇族たち」,

野口実「伝説の将軍藤原秀郷」,

桜井哲夫「一遍と時衆の謎 時宗史を読み解く」,

田中健夫「倭寇―海の歴史」,

吉成直樹「琉球王国は誰がつくったのか 倭寇と交易の時代」,

伊藤幸司編「室町戦国日本の覇者 大内氏の世界をさぐる」,

鷹橋忍「水軍の活躍がわかる本」,

海老沢有道「日本キリシタン史」,

木村一信編「国際堺学を学ぶ人のために」,

ロックリー・トーマス「信長と弥助 本能寺を生き延びた黒人侍」,

岩生成一「南洋日本町の研究」,

(論文)吉本道雅「中国先秦史の研究」,

(論文)林伯原・周佩芳「古代中国における武士及び武士階層に関する研究~日中比較の視点を含めて~」,

大室幹雄「園林都市~中世中国の世界像」,

佐藤健一「江戸のミリオンセラー『塵劫記』の魅力―吉田光由の発想」,

藤田覚「光格天皇:自身を後にし天下万民を先とし」,

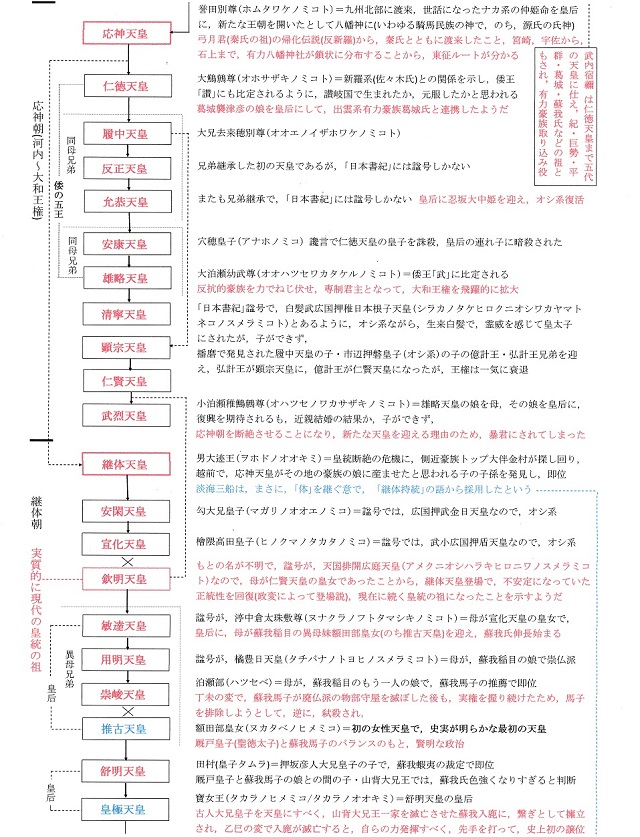

第Ⅰ講:統治変遷のプロセス

いわゆる天皇制によって,世界史の上では異常な,一つの王朝が続く日本であるが,その統治の変遷をみると,実に,複雑な道を歩んできた。

簡単にいえばと,日本列島が,世界地理上の位置から,多様な民族が渡来しながら,出て行くことは極めて少ないために,世界有数の多民族の国になり,狭い国土故,混血も進んで,いわゆる日本人という互いに似た姿になっているのである。仮に,世界中の人々が混血すると,顕性遺伝(かつて優性遺伝といわれた)によって,皆,今の日本人のようになってしまうそうだ。

しかし,良く知られているメンデルの法則によって,混血というのは,完全に混ざり合うのではなく,受け継いだ遺伝子のいずれかが,一定の確率で発現するのであり,いわゆる騎馬民族,海洋民族,農耕民族といった大枠で分けただけでも,それぞれの人物に,いずれかの特徴が強くみられることになる。とくに,特徴が強く現れる男系の遺伝子は,代々発現する確率も高く,民族を反映した姓の人たちには,その民族の特徴を表す人物が多く現れるといって良いだろう。

ノーベル賞の受賞者の多いこと,最近の,大谷祥平はじめ,様々なスポーツ,建築,美術,音楽など,ほとんどあらゆる分野で,世界一流といわれるような人物が登場するのは,このように,様々な民族が混ざり合い,そのいずれかの特化した遺伝子が発現していると考えるのが自然だろう。

国土の面積に比して,多種大量に渡来した民族が,互いに抗争することなく生活して行くために,統合のシンボルとして天皇というものを考えだし,その天皇を擁立する形で実権を振るう支配層(平安時代の藤原氏公家から鎌倉時代以降の将軍武家,維新後の官僚)が,自らの権力が隅々にまで及ぼすような仕組みをつくりだし,それが,いわゆる天皇制であり,そのことがどのようになされてきたのか,「古事記」「日本書紀」の,いわゆる日本神話にも何かしらの真実が隠されていることを前提に,さまざまな事実も踏まえつつ,年代を追って,少しずつ暴いて行くのが,本講義の趣旨である。

最近知られるようになったことであるが,日本が,世界的に見ても豊かな国に属するにもかかわらず,日本人は,将来を不安に思う人,自分を不幸だと思う人が際立って多いのは,その原因が,人を落ち着かせるセロトニンの分泌が非常に少なくなるように進化したことによっており,そのように,進化したのが,水田稲作という手間と時間のかかる農業に対して,台風その他の自然災害の多く,それに対応すべく,いつも不安に思うようになったらしい。そうであれば,天皇制というのは,国民の不安を和らげる精神的な装置として,極めて有効なものであり,そのことによって続いていると考えても良いだろう。

ところで,日本人に限らず世界各地でのDNA分析によるルーツを探るにあたっては,前提とすべき大きな問題があると思われる。というのは,支配する側の民族は,日本の場合でも,天皇家にしろ,公家にしろ,大名にしろ,いずれも支配される側から女性を娶って,大量の子孫を残すことに努めてきたからで,現在の日本人のDNAを分析すれば,かなり支配側の民族のものに偏っているはずであり,以下に述べる統治の変遷に纏わる民族との関係を明らかにするようなDNA分析を期待したい。

本来ならば,本文を読み終えてからにしたいところではあるが,自分には,どんな民族的遺伝子の特性が現れているかを,知りたい人のために,とりあえず,まとめてあるものを,コラムに紹介しておく。本文を読みながらでも,参照したり,思い出して貰うのが良いだろう。⇒コラム「遺伝適性を知るための民族ルーツ論」

序論:統治が始まる以前の状態~いわゆる縄文時代

----第1話:最古層の日本人~氷河期に形成された環太平洋民族の核

----第2話:いわゆる縄文文化を担った北方アジア民族の南下~環日本海民族の形成

----第3話:海洋民族ワダツミ族の形成と,縄文人最後の砦となった信濃

第1論:いわゆる弥生人の渡来で統治(国)が始まる~九州北部の小国家群

----第1話:照葉樹林帯の民族クメール人による狗奴国(クマ系)

----第2話:黄海から渡来した航海民族による奴の国(ナカ系)

----第3話:中国春秋時代の呉人によって形成された末盧国(マツ系)

第2論:九州北部小国家群を支配した二つの強国~伊都国と邪馬台国

----第1話:大陸からの認知を受け,諸国連合の王を務めた伊都国(アマ系に支えられたイト系)

----第2話:小国家群から大和国家への契機となる,秦帝国からの徐福の渡来(オシ系)

----第3話:徐福(の子孫)によって,アマ系戴くオシ系の邪馬台国が建国される~神武皇統

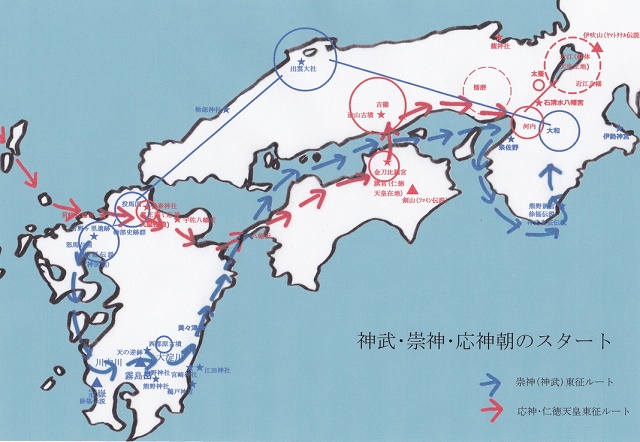

第3論:オシ系の神武(実は崇神)東征による大和国家形成~崇神皇統

----第1話:徐福に従って渡来した技術者集団物部氏の東進(フヨ系)

----第2話:オシ系と別れて東進し,大和国家の支配に微妙に関わることになる海部・尾張氏(アマ系)

----第3話:アマ系と別れたオシ系の神武(実は崇神)東征によって大和朝廷が始まる

第4論:新羅から渡来した秦氏の長による応神皇統~古墳時代

----第1話:日本に影響を及ぼす朝鮮半島の三国時代

----第2話:秦帝国からの繋がりによる,オシ系からハタ系への王朝交替

----第3話:秦氏による神社統治システムの構築~諸民族支配の方法

第5論:継体天皇を契機に,蘇我氏,藤原氏が登場し,天皇制が確立~古代

----第1話:推古天皇・聖徳太子を戴く蘇我馬子による日本統治のプロトタイプ

----第2話:中臣鎌足と天智天皇,天武・持統天皇,そして藤原不比等による,天皇神話の確立

----第3話:クダラ系藤原氏の(陰謀によるライバル追放の)長期政権~平安時代

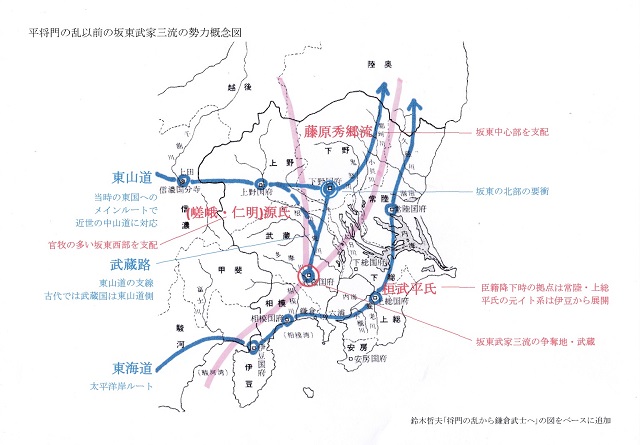

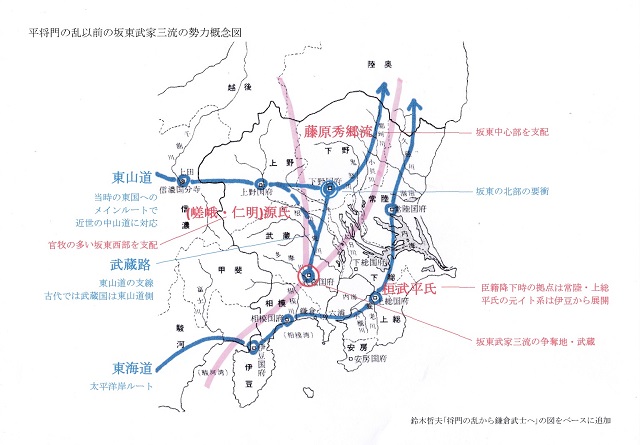

第6論:平将門の乱を契機に登場した,坂東武家三流の盛衰~平安時代後半

----第1話:平清盛を生み出し,武家政権への端緒となる桓武平氏(イト系)

----第2話:源頼朝を生み出し,武家政権を確立した清和源氏(シラギ系)

----第3話:将門の乱を制して東国武士の祖となった藤原秀郷から,奥州藤原氏へ(秀郷流)

第7論:天皇の権威を背景とする武家政権時代~中世

----第1話:天皇戴くクダラ系藤原氏に倣い,将軍を戴いて覇権を握ったイト系北条氏~鎌倉時代

----第2話:シラギ系足利氏による武家政権の建て直しから,公武一体化で破綻するまで~室町時代

----第3話:大内氏が将軍代役になるも,下克上で,武家政権の秩序が崩壊~戦国時代

第8論:それまで支配とは無縁だった町人が活躍する時代~近世

----第1話:大航海時代に対応,旧体制を破壊して新たな時代の幕を開けた織田信長(イト系)

----第2話:マツ系による国の奪還~露払いとしての豊臣秀吉

----第3話:徳川家康が覇権を握り,朝廷をも超える全国支配を確立(崇神東征時の国譲りの奪還)

第9論:長州支配で,クダラ的藤原政治が復活する~近現代

----第1話:権威までも失った天皇家の長い抵抗が,明治維新につながる

----第2話:長州人を軸にしてみた維新前後(大塩平八郎の乱から,明治14年の政変まで)

----第3話:山県有朋による陰謀型長州人の覇権の確立

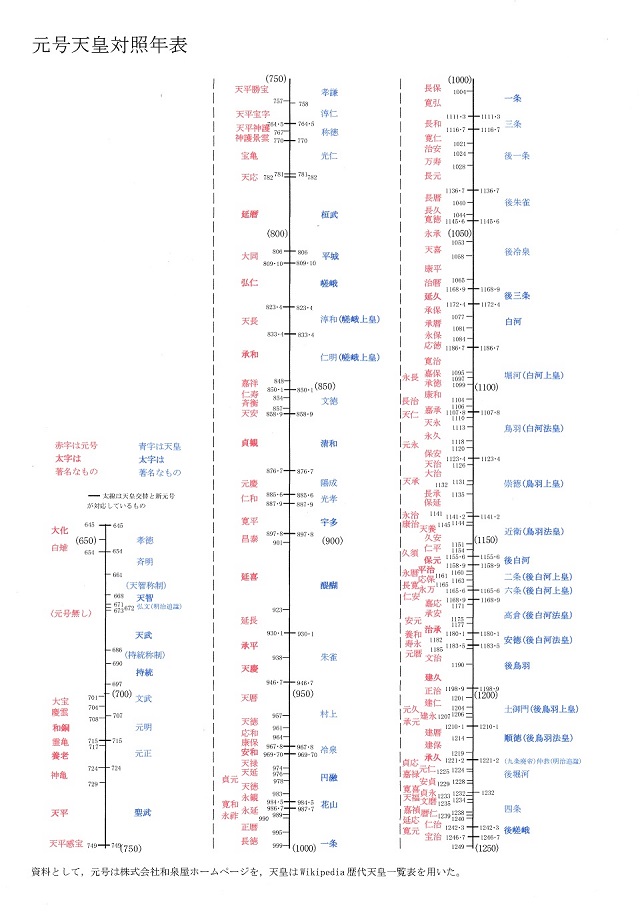

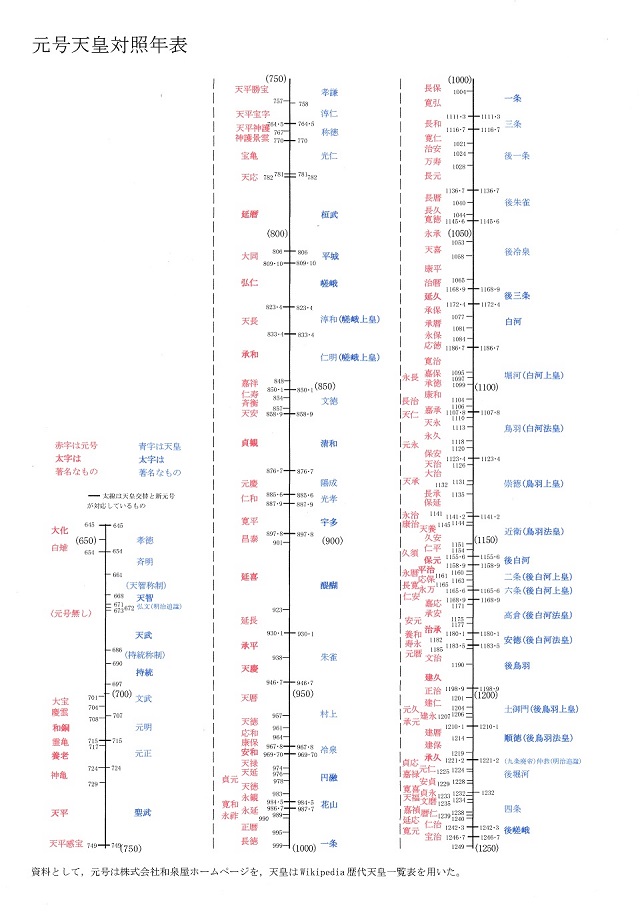

特論:天皇制の枠組~諡号と神話と元号と

----第1話:天皇神授と皇位継承

----第2話:記紀神話と諸民統合

----第3話:天皇交替と元号変更

はじめに,統治の前から存在した日本人,いわゆる縄文人について見ておく。

近年,DNAの研究が進むとともに,原日本人はバイカル湖沿岸にいたモンゴロイドが,数万年前に,西方からのより新しい人類に押される形で,氷河期で陸続きだった(日本海は湖状)朝鮮や樺太から日本列島に入ってきたことがほとんど確実になっている。その際,そのモンゴロイドの一部は,人類大移動の一環として,やはり陸続きであったベーリング海峡を通って,アメリカ大陸に渡り,1万年前までには南アメリカの最南端にまで達した,いわゆるアメリカ・インディアンやインディオになったわけで,最近では,日本人の持つ文化と彼らの文化の共通するところに注目が集まり始めている。近年発見された,南米ペルーのカラル遺跡は,アンデス文明の原点で,5000年前,まさに,四大文明といわれるメソポタミア,インダス,エジプト,黄河と同時期に発展をしたものであり,アメリカ・インディアンなる人たちが,縄文人と同じであるとすれば,縄文文明もまた,かなりのハイレベルにあったといえる。実際,縄文土器は,その時代では,世界の最先端をいくものであったようだ。

崎谷満の遺伝子研究によると,人類は,いわゆる出アフリカ後,まずメラネシア型が分岐,アフリカで中央アフリカ型が分岐,残りはコスモポリタン型になり,その中で,早くに分岐したアイヌクラスターの人たちが,次に分岐した極東クラスター(サハリンのニブフ族型でアメリカインディアンへも展開)に押し出される形で,北海道から東日本に展開して日本列島固有民族になる一方,極東クラスターの人たちは,朝鮮から九州へ南下したが,次に分岐した九州・西日本型(琉球も含む)によって,さらに南に押し出され,鹿児島から琉球に孤立する固有の民族になったという。したがって,原日本人は,以上の九州・西日本型,アイヌクラスター,極東クラスターの三つで構成され,そのまま,(弥生人とみなされてきた)西日本人型,(縄文人と見なされてきた)東日本人型,琉球人型の違いに対応することになる。おって詳述することになるが,大和政権ができた頃には,現在の岐阜県や長野県あたりで東西日本人が衝突,その後,西日本人型が次第に東上・北上して行くのが日本人史の骨格になっており,南方に押されて,これ以上行き先の無い琉球人は今なお苦難の場に置かれてしまっているのである。

篠田謙一の研究によって,日本人集団の成立を整理してみても,まず,Y染色体の最も古い層(D2)が流入して,大陸に近い九州という核が独立,その影響を受ける西日本に対し,影響を受けない東日本に分かれ(縄文土器は東日本のもので,西日本は非縄文),その境目は,前述と同様,長野県あたり(大和王朝成立時点では伊吹山が東西日本の境界と思われる)で,北方から先に流入して定着した流入民族は,九州から東征した大和王朝の最大の敵だったということになる。また,西北九州の海洋性漁労文化は朝鮮半島南部にも広がっていたので,氷河期のもとではつながっていた,日本列島と朝鮮半島はかなりの面で一体であったというのも当然であろう。二番目のC1層は日本列島に固有で太平洋岸に集中,最後のO層が稲作やいわゆる照葉樹林文化をもたらし,その結果,稲作の北九州と漁労の西九州という構図が生まれたということである。

最近出版され,もっとも簡潔にまとめられた斎藤成也(国立遺伝学研究所)「日本人の源流」をみておくと,永年懸案だったアイヌ人については,アイヌ人が縄文人そのものの末裔ではなく,オキナワ人とのの共通性が証明されたという。つまり縄文人以降最初に流入してきた人たちで,縄文人との混血があってその残滓を今に残しているのだが,その後に流入してきたいわゆる弥生人によって,列島の北方と南方に押し出されたということらしい。その他のいわゆるヤマト人は,その後数千年の間に大陸から流入してきた人たちの混血によって形成され,現在では,朝鮮人を除く大陸の人たちとはかなり遠い存在になってしまったという。もちろん,アイヌ人,オキナワ人との混血もあるので,この四つの民族は連続しているともいえ,冒頭で述べたことを証明するものにもなっている。

かつては,柳田国男の「海上の道」などに見られたように,日本人のルーツは黒潮に乗ってきた南方の民族だいうのが分かりやすかったこともあって,固定観念のようになっていたが,そもそも黒潮のもとになる太平洋の赤道近くに,遺伝子からみて日本人の母体となるような民族はおらず,東南アジア方面を見ても,台湾と八重山列島の間は距離的には近いものの動植物相も含めて強い分断線になっていることも知られている。近年明らかになってきたことであるが,トンガやフィジーを経て,最終的にハワイやイースター島に至ったポリネシア人の出発地が台湾だということ,つまり南方から民族が来たのとは正反対の流れであったということなのだ。

ロイ・アンドリュー・ミラーによる古日本語の解析でも,モンゴル,ツングース,チュルクなど,バイカル湖周辺の民族の言語たるアルタイ系に近いことが判明しつつあり,松本克己「世界言語のなかの日本語―日本語系統論の新たな地平」によれば,朝鮮語やアイヌ語・ギリヤーク語という環日本海言語圏を形成する言語が,アメリカ・インディアンやインディオなどの言語のでき方と共通する環太平洋言語圏のひとつの核であったという極めて納得しやすい説も登場している。環太平洋言語圏という語が示すように,太平洋岸を海岸伝いに展開したアメリカ・インディアンやインディオと同系であるが,北方のエスキモーなどは,シベリアの内陸部から,陸路で展開した全く別の語族になるという。いずれにしても,かつては,日本列島の沖縄から北海道,樺太に加え,朝鮮半島までが地域として一体であったといえるが,現在の朝鮮語と日本語がほとんど関係無い言語のように見えるようになってしまったのは,大陸と日本列島のつながりが早くに切れたため,それぞれ独自の発展をしてきたためということのようだ。

日本人のベースに,いわゆるアメリカ・インディアン,インディオとつながるところがあると思わせるのは,インカ帝国の名残のあるペルーで,あらゆるところに神が宿るという意識,それ以上に,人工物にまで人格を感じる,例えば,コップを落した時,「コップが自ら落ちた」というのと同じようなところが,日本人にもあって,近代になって登場した機械までも人に例えることがあることにも通じるものであろう。

余談であるが,DNAからみると,漢民族は最も新しく分岐した層で,中国大陸から他の層を追い出して行ったため,現在の中国人の構成はきわめて単純になってしまっているようだ。

紀元前1500年から1000年頃,つまり弥生人渡来以前に,ツングース系の有力な民族ながら国を持たず,中国から侮蔑的にワイ(濊)と呼ばれていた民族が,現在の黒竜江のあたりから,のちの満州あたりを一大拠点にするようになる。それと並行するように,樺太から蝦夷を経て,日本列島を南下し,信濃,越を経て,最後は出雲にまで至ったといわれ,陸奥,出羽も彼らのつけた名に由来するという。船を操ることにも長じたワイ族は,いわゆる日本海交易圏を形成して行き,崇神天皇東征以前から大和の有力氏族の一つになっていたアベ(アエ=阿部,安倍)氏もおそらくこの民族といわれる。大和朝廷の伸長とともに,かつての東北地方に戻って,交易を握って繁栄,その代表の安倍貞任が,前九年の役で征伐されて後,その子宗任ほか一族は伊予方面に移住させられ,その末裔が安倍晋三ということになるの。名字由来ネットでみても,阿部,安倍氏が東北地方と四国西部に多いことが分かる。

あらかじめ述べておくと,大陸側では,同じツングース系の有力な民族で,国造りもできる扶余氏に土地を奪われ,朝鮮半島を南下して新羅人のもとになり,物部氏の出身地ともみなされる扶余氏は,のちに高句麗を建国,さらに分家が百済王族になるのである。>物部氏

氷河期には,本州,九州,朝鮮全体が陸続きで,日本海は巨大な湖のようであり,主としてツングース系民族が南下し,最終的には九州,朝鮮両側から,再び出会うことになる。オホーツク海系アイヌ人は,大陸と分離し始めた後に,日本列島にのみ南下した民族であるという。とすれば,アイヌの民族詩ユーカラと,アジア系の民族の国フィンランドのカレワラとが,あまりにも似ているのに驚き,ともに,特別に限られた存在にされてしまった少数民族ではないか,現在の地域でいえば,ヨーロッパのバスク人のようなものだったのではないかと想像してしまうのである。

Wikipediaから,ツングース系民族について確認しておくと,満州からシベリア・極東にかけての北東アジア地域に住み,ツングース語族に属する言語を母語とする諸民族で,北方の,エヴェンキ族,オロチョン族や,南方の満州族が代表的で,日本には,かつてオロッコと呼ばれた民族が流入してきた。習俗からみると,馴鹿の飼養を生業とする民族,遊牧を生業とする民族,農業で生活し定住化した民族に大別されるが,狩猟は,家畜の飼養,農業,馴鹿の飼養に適した地方を除くすべての地方において,主要な生業であり,栗鼠,狐,熊,山猫,黒貂,野猪,鹿など,獲物は主に食用や毛皮の供給源になっている。遺伝子からみると,Y染色体ハプログループのC2系統が高頻度に観察されるが,エヴェンキ族,オロチョン族に比して,満州族はかなり少なく,2000年前には,分岐が始まっていたと考えられる。ツングース系民族による国には,満州語族による粛慎,靺鞨,女真などといわれた国,扶余語族による高句麗などがあり,古代出雲の住民はツングース族で,いわゆる"ズーズー弁"はツングース語起源とする説もある。結論からいえば,日本の歴史との関係で,高句麗を建国した扶余語族が大きな意味を持つことになる。>高句麗

松本克己によると,縄文人は最終氷河期の最寒期の頃,つまり日本列島と周辺の列島,さらにはアメリカ大陸まで陸続きとなった2~3万年前に日本列島に流入し,1万数千年前には千島,アリューシャン列島経由でアメリカ大陸に渡っている。その後,温暖化が始まり,日本列島は大陸と分離,日本語が朝鮮語とかなり異なる方向に進みながら縄文文化が花開く間,中国の長江流域でさまざまな民族による稲作文明が次々と起るが,紀元前4000年頃に,海洋民族と騎馬民族のハイブリッドとして生まれた漢民族(主要な漢字に貝がつくもの,羊がつくものが多いことでも証明され,漢語がいわゆるクレオール語だという指摘には鋭いものがある)によって,次第に押し出され,その一部は山東半島から朝鮮を経由して日本列島に渡っていわゆる弥生人となり(後述するように,主たる民族は呉人),他は南に押し出されて東南アジアの主要民族(主たる民族はベトナムをつくった越人)になっていった。

崎谷満の説で補足すると,日本語の形成については,日本列島が5000年前に大陸から分離したことから,他の言語とのつながりが分からなくなっているが,上記D2層とされる民族が原日本語をもたらしたのは間違いなく,伝播の核となった九州では,当初から西九州語,南九州語,東九州語,北九州語など相互に異なる言語に分かれ,他は,琉球を別として,西日本語,関西語,東日本語にくくることができるということである。西九州語が最も多様性に富むことから,日本語普遍化の核になったと考えられ,後述するように,その主体であった奴の国の人たちの東方への展開に対応して,西九州語が日本語の共通になっていくようである。つけくわえれば,上代奈良語には九州諸語の影響が見られるということで,いわゆる神武東征伝説を裏付けるものになっているともいえよう。

縄文土器が,その当時の世界を見渡した時に,かなり高度な文明であること,のちにアメリカ・インディアンが創生したマヤやインカの文明が石造を基本とした高度なものであることなどから,そもそも技術的能力の高い縄文人がのちの技術立国日本のルーツであり,同じ民族をルーツとする朝鮮の人たちの技術力も,かつての石工や製陶や現代の先端製品まで全てつながっているといえるのではないだろうか。北方由来の縄文人は森林の木の実をはじめ植物を主食に,川や湖の鮭や鱒など淡水魚を栄養源にしており,南方に広がってゆくうちに,沿岸の貝類を食べるようになって,大森貝塚が発見された東京湾岸,とくに世界最大の貝塚密集地帯になっているという千葉市を代表に,多くの貝塚を残している。ついでながら,最近出版された竹倉史人「土偶を読む~130年間解かれなかった縄文神話の謎」は,土偶のもつ不思議な形を,植物祭祀論をもとに,面白いように暴いているが,とくに,貝は,海を森とみなした時,木の実そのものであるという指摘には,目からウロコの落ちる思いがする。

話は飛ぶが,日本人に関心の高い血液型からみると,O型をルーツに,B型,A型と進化してきたといわれ(AB型がさらにその後のものであるのは当然),早くに分離したインディアンはほとんどがO型らしいので,日本人の血液型のO型は縄文人由来といってよいだろう。A型がきわだって多いヨーロッパでも,縁辺部に追いやられたアイルランドなどではO型が多く,より古い民族であったことが知られる。アジアのなかで日本人が際立ってA型が多いのは,後述するように,西アジアで発生したA型人類が,一方では西のヨーロッパに至り,東方で日本に至ったということによると考えられる。余談であるが,民族のDNAで最も新しく分岐してできたといわれる漢民族の血液型はB型が主体になっているらしく,農耕民族としてのじっくりさよりも,B型の人たちは,すぐに新しいものに飛びつくなどという巷の見方が,かなり当たっていることが多いと思われるが如何だろうか。実は,欧米人はほとんど興味を抱いていない,自分の血液型すら知らないそうであるが,どうも,ナチスがA型の民族が優れていると,差別をしたことの歴史へのトラウマが反映しているようだ。⇒コラム「血液型の発現史」

氷河期が終わって温暖化するに従い,大陸から切り離されただけでなく,本州,九州,四国も分離され,居住地が狭められた西日本の縄文人から,最初の海洋民族たるワダツミ族が登場する。ワダというのは,海を示す古代語であり,日本神話では,イザナギの子で,住吉三神とならぶ海の神ワタツミノカミとして位置づけられている。後述するように,大陸から渡来する航海等に優れる海洋民族(ナカ系,イト系,アマ系)に押される形で,ワダツミの名を残す渥美半島を経由し,天竜川を遡って,すでに,縄文人のメッカであった諏訪湖に至り,その北部に安曇野として展開,穂高神社は,穂高山頂にありながら,海の神ワタツミノカミを祀っていて,祭りも全く海洋民族のものになっているのである。有名な諏訪大社の御柱祭りをみれば,船の進水式そのもののようなところがあるのも頷けるが,渡辺姓の分布は,諏訪神社分布と重なっているのである。

2017年,宗像大社が世界遺産に登録されたが,正木晃「宗像大社・古代祭祀の原風景」によると,その原点とされる沖の島は,縄文人にとって理想的な食糧となったニホンアシカの繁殖地であり,荒海の困難を乗り越えてその捕獲を行い,アイヌ人が熊祭りをするように,祭祀を行ったことが,そもそもの始まりということらしく,その担い手こそ,ワダツミ族であったのではないだろうか。そもそも,博多湾の志賀島には海神を祀った志賀海神社が現存し,全国の綿津見神社の総本宮となっており,安曇氏の発祥地とされ,神職は今も阿曇氏が受け継いでいるのである。⇒コラム「ワダツミ族の代表安曇氏」

渡辺姓は,「ワタ」つまり「海」,「ナ」つまり「の」,「ベ」つまり「民」を表すように,そのままワダツミ族の末裔の人たちであるとみられるが,その分布は,関東以北に多く,安曇野を拠点に北方に広がったと考えられる(現在では数少なくなった本来の安曇姓が集中するのは宮城県)。栃木県北部に集中的に多いことが知られるが,内陸県ながら,魚の需要が多いほか,平家の落人など,長野県に類似する海洋民族県(隣の群馬県がその名の通り騎馬民族であるのと対照的で,足利,新田という騎馬民族源氏の名門の地。両県を繋ぐ部分に福田姓が多い)である。マツ系・ナカ系の人たちの東進によって押し出されたより古い海洋民族であることを証明しているといえよう。

公式には,渡辺姓は嵯峨源氏渡辺綱を祖としているが,Wikipediaに記されているように,その後裔が,摂津の渡辺津という旧淀川河口辺の港湾地域を本拠地として,武士団を形成し,瀬戸内海の水軍の棟梁的存在になっているように,本来,海洋民族で,後述する桓武平氏,清和源氏などと同じく,臣籍降下した嵯峨源氏を祖としたに過ぎないと思われる。

この後,後述するように,国譲りした出雲族の代表のような存在であったマツ系の人たちが,ワダツミ族同様,浜松(マツ)から天竜川を遡って諏訪湖に至り,安曇野を控える松(マツ)本を最終的な到達地にすることになる(神話にも,神武に追われた出雲族の一人伊勢津彦が,最終的に信濃に至ったとされている。諏訪神社の神は,タケミナカタノカミであるが,神話の上では,オオクニヌシノミコトの子で国譲りに徹底抗戦し,信濃の諏訪湖に逃れ,先住の神々を征服し,諏訪神になったとされている。>マツ系

戸矢学「諏訪の神 封印された縄文の血祭り」にはずばり,そのルーツは中国の海洋民族呉人(マツ系)であり,ミシャクジ神が呉人信仰に対応する神であると書かれている。そもそも"諏訪(スハ)"という語は,古代支那の特別な階級で用いられた宗教用語で,呉音ではスホウと読み,「神の意志・判断を問い・諮ること」を意味していて,重要な行事の一つにかつて生贄を捧げていた名残があり,また独特な鉄製の祭具"宝鈴"は,銅鐸を起源とするもので,やはり南九州に渡来した呉人が伝えたと考えられるという。その呉人たちは,その後も長く中央に抵抗していたが,邪馬台国の卑弥呼に象徴される銅鏡を祭器とし,東征して大和朝廷を開いた鉄器民族に打ち破られたということになる。

ついでながら,東奈良遺跡から発掘された小さな銅鐸は,銅鐸としては,最も古いものらしいが,その表面には,縄文の紋様が描かれており,銅鐸をもたらしたと考えられる弥生人中国呉地方の民(マツ系)が,縄文人と親しくつきあっていたことが偲ばれ,諏訪の話につながるのはもちろん,いわゆる出雲族とされるのが,マツ系とその背後にいた縄文人全体であったことを思わせる。

また,諏訪には,北方から,ツングース系の有力な民族ワイ族も流入して,トーテムや牛を生贄にするなどの文化ももたらしているから,あらゆる意味で多くの民族が衝突する場になり,最後に,大和朝廷が派遣したヤマトタケルによって平定されたということになるのだろう。国譲りというのは,結局これら異質の民族全てを出雲に封じ込めたということで,出雲と諏訪とが結び付けられ,神無月が出雲では神有月になっているわけである。その後の展開をみると,いわゆる国つ神の出雲族は,東征してきた民族すなわち天つ神に国譲りした全ての民族を表すものとしても,その核になっているのは,マツ系民族とみて良いのではないかと思われる。

さらに,後述するように,海洋民族ナカ系の人たちが,日本海側の信濃川を遡って諏訪湖に至り,その間,まさに,長野というナカ系の地名を残しているように,信濃(長野県)は,海のない県にもかかわらず,海洋民族が集中した特殊な県(陸封された海洋民族の県)になったのである。これらの積み重なって,信濃の地は,西南日本と東北日本を分け,神話上でも特別な位置を占めることになる。>ナカ系

ところで,諏訪大社の,御柱祭りの四本の柱組は,出雲大社を支える四本柱を表現しているようにも思える。関裕二「信濃が語る古代氏族と天皇 善光寺と諏訪大社の謎」によれば,諏訪大社には本殿が無く,南にそびえる守屋山が御神体で,蘇我馬子に敗れた物部守屋のことを表しているらしく,諏訪大社に近くて古い長野の善光寺がなぜあれほど全国からの人を集めるのかというと,その創建が諏訪大社下社の社人によってなされ,神長官守谷氏が物部守屋の末裔で,その怨霊封じのためだったようで,善光寺では本尊が本来のあるべき位置には無く,そこには守屋柱があり,守屋山~諏訪大社~善光寺が南北軸上に並んでいるということである。物部神社の伝説では,宇摩志麻遅命は当初弥彦のあたりに拠点を作ったらしいので,弥彦山が,日本海側の重要なシンボルであったことも伺える。信濃は,あらゆる敗者の集合地でもあったといえよう。

いずれにしても,次項で述べる弥生民族渡来以前の様々な人たちをひっくるめて出雲人と捉え,その人たちが弥生人の支配下に入ったとして,それ以上詮索しないことにしたい。また,後述するように,いずれもユダヤ系あるいはそれに近い,徐福の末裔と,応神朝の頃に大量に渡来した秦氏が,日本全体の統治の仕組みとして,神社体系を確立するわけであるが,その際,この様々な出雲人たちの様々な神まをひっくるめて,出雲大社に祀ったと考えておきたいと思う。

この章TOPへ

ページTOPへ

日本列島に国といわれるようなものが,いつ頃登場したのかは分からない。歴史的な文献として,国の名が初めて登場するのが,邪馬台国論争で取り上げられる「魏志倭人伝」で,西暦297年に没する西晋時代の陳寿が,その前の三国時代の歴史書をまとめたうちの「魏書」のなかの一つの巻で,西暦240年前後の日本の諸国について記述しており,古代日本を考える上での基礎文献になっていることは言うまでもない。当時の諸国のなかで抜きんでた存在で,現在の日本国のルーツではないかされる邪馬台国のあった場所についての記述の解釈では,諸説紛々ではあったが,ようやく北九州説に定着しつつあり,朝鮮半島から邪馬台国に到着するまでに登場する国について,一番目の狗邪韓国が現在の朝鮮半島内に,伊都国が現在の福岡県の糸島周りに,末盧国が現在の松浦周りにあったこと,そして,奴の国が玄界灘周りに展開していたこと,熊本県周りに狗奴国があったことなどは,おおむね意見が一致していると思われる。そこで,邪馬台国を除く,これらの国の形成について,まず,考えてみよう。

序章で取り上げた斎藤成也は,いわゆる出雲族の末裔とみられる日本海岸の人たちに,DNA上でヤマト人の平均とズレがあることをもとに,大陸からの流入に,大きく四つの波があったという説を提示している。その説をもとに,第1波は,いわゆる照葉樹林文化に対応する民族,つまり(1)のクマ系に対応,第2波は大量の海洋民族で,九州北部から全国に展開し,原日本語を伝えた民族は,(2)ナカ系に対応,第3波は中国南部の稲作民族が大量に流入してきたということなので,(3)マツ系民族に対応するものと考え,以下,順に考察する。最後の第4波は朝鮮半島経由が主体のようなので,その後に渡来し,日本全体を統治することになった民族として,次章で考察することになる。

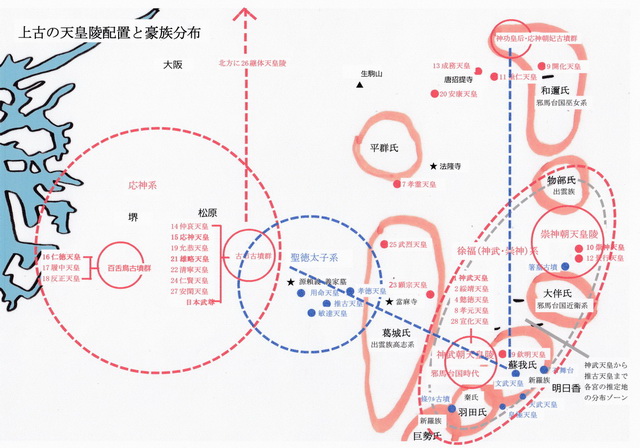

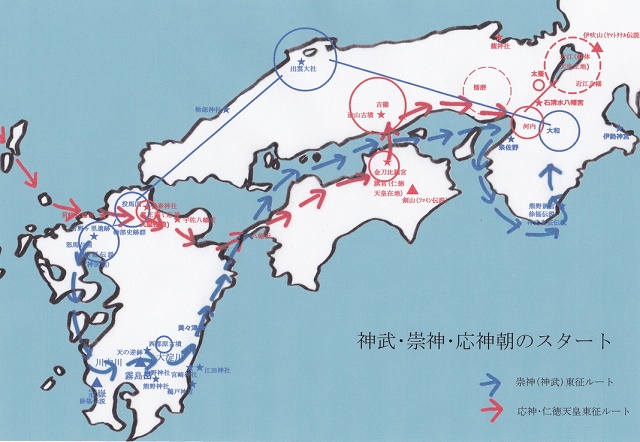

邪馬臺国周辺図

神武東征神話では,出発地が南九州,到達地が熊野ということになっているが,両者に共通するのが,日本列島のなかでは限られた,照葉樹林帯に属していることである。文化人類学者の中尾佐助,佐々木高明らが提唱して以来,日本文化のルーツの一つが照葉樹林帯の民族によるものであると考えられるようになった。

照葉樹林の食料生産の基本は焼き畑農業で,縄文的なレベルであったことから,照葉樹林文化が,日本の縄文文化そのものではなかったかとの誤解が生じたが,前述したように,日本の縄文文化は北方民族によるもので,弥生人の渡来によって,大半は北方に押し戻されるが,遺伝子の解析によって,明らかになったように,沖縄県人は,アイヌ民族とも相通ずる部分が多く,南部に押し出され,取り残された縄文人の末裔ということになるのだろう。

その故郷は中国雲南省周りで,言語から見ると,チベット・ビルマ語族,チワン・トン語族,ミャオ・ヤオ語族,モン・クメール語族の人たちがその担い手であり,その多くは,漢民族の膨張とともに外部に押し出された。このうち,クメール人は,1世紀頃には現在のベトナムで王朝を開くものの,その後に,やはり漢民族に押し出されてベトナムを建国することになる越の民族にも押されて,最終的に,現在のカンボジアに至り,有名なアンコールワットを築いた王朝を開いたように,国をつくる力のあった民族であった。

そのクメール人が,雲南省と同じ照葉樹林帯に含まれる日本の九州南部に渡来して建国したのが狗奴国と考えられるわけで,狗奴(クナ)すなわちクマが,クメール人のクメを表していると考えられる。現在でも,東南アジアで,雲南省に最も近いラオス北部に残るクメール人の言葉が,クム語といわれていることも傍証になろう。ついでながら,カンボジアにはタケオという町があり,酒造や鵜飼なども,雲南省由来の照葉樹林文化という,きわめて古い文化である。国家をつくる力のあったクメール人の石造技術は,のちの熊本城の石垣や通潤橋につながっているとも想像できる。

南九州には,球磨(クマ)という地名があり,熊襲という民族がいたことを見れば,熊野との地名的関係も明らかであり,狗奴(クナ)国は,クマと同じで,それこそ球磨周辺に展開していたことになる。のちに,その北側に,邪馬台国ができたことで,両者の紛争が続き,東征して大和朝廷になった後も,その平定に苦労したのは当然の帰結であったろう。同じように南九州にある地名の大隅の隅は,大隈の隈とも通じて,熊(クマ)に同じであり,炭や墨のスミ,目のクマなど,黒いものに共通する語であるといえる。

ついでながら,国をつくる力のあったもう一つの民族チベット人は,ヒマラヤに阻まれてそれ以上進めず,現在の苦難の道に至ることになってしまっている。

神武東征を警護したとされる大伴氏は,もともとは久米(クメ)氏,まさにクメール人を名乗る氏族であったということから,その末裔とみて良いといえる。その久米氏と同族とされる紀氏が,熊野に定着して,紀の国をつくることになるが,そもそも和歌のもとになった最古の歌が,久米歌といわれ,大伴,紀氏とも,和歌に優れた氏として知られており,照葉樹林文化の特徴の一つの歌垣に直結するものといえるだろう。

ところで,焼き畑の名残を示す地名や人名には,木野,木場,木田などがあるといわれ,徐福伝説にかかわる串木野は,クシフルのクシをも冠していることも含めて代表例になるが,紀氏はキノ氏といわれ,そのまま木野名につながり,まさに,焼き畑民族で,狗奴国の本拠地だったという熊本県菊池郡に木野神社があることも,なるほどといえる。友人だった木野という人物も,その由来を彷彿とさせるところがあった。

余談として,2004年に中国で唐の時代の日本人井真成の墓誌が発見され,玄宗に愛された極めて優秀な人物であったことが記されていて大きな話題になったが,この井氏は,後に井伊直弼らを生む井伊家の祖で,熊本の阿蘇を本拠としおり,邪馬台国が狗奴国から奪った有力な部族の一つであったらしいことを付け加えておく。

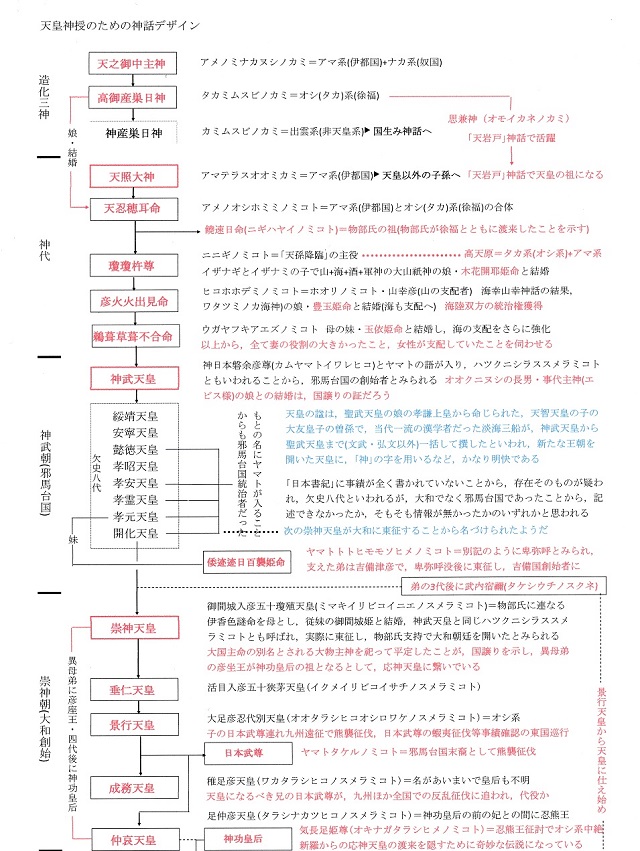

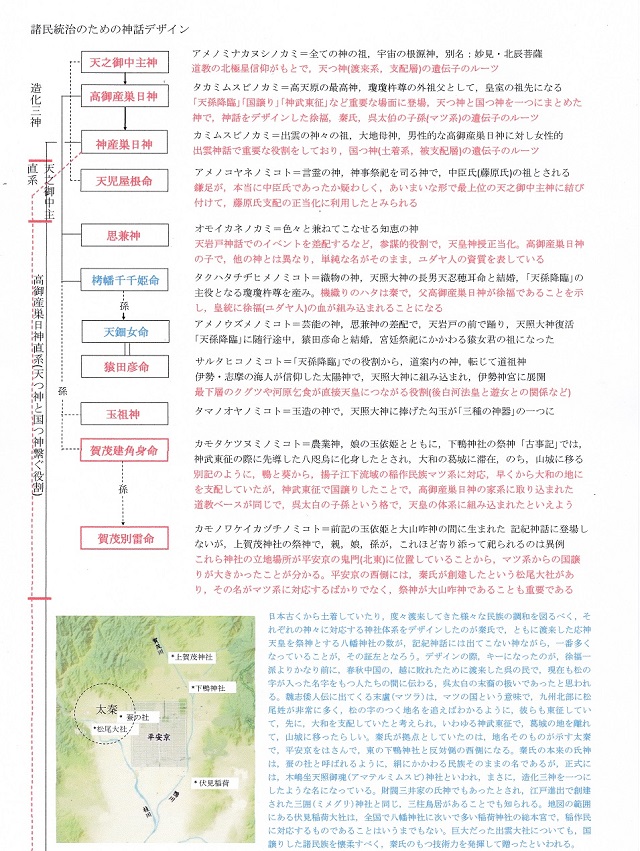

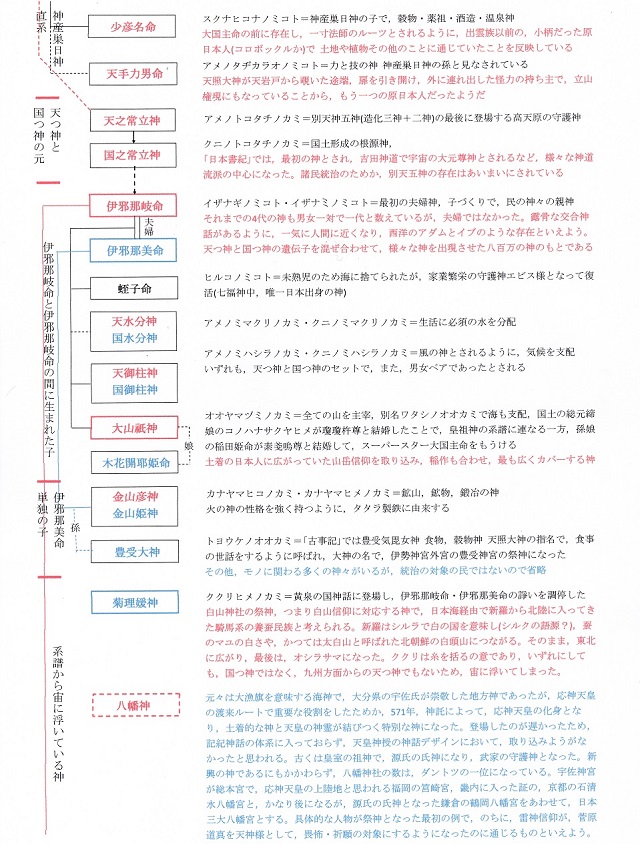

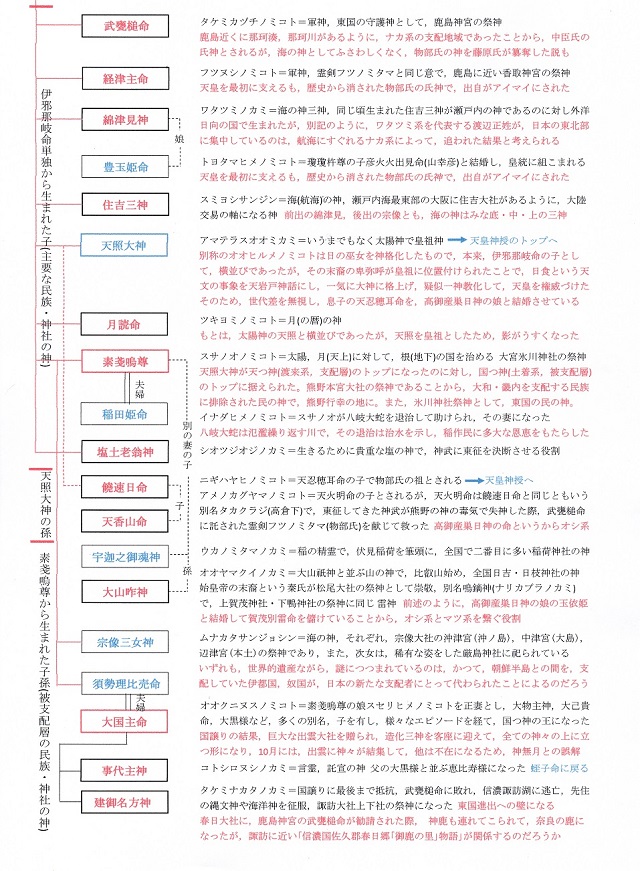

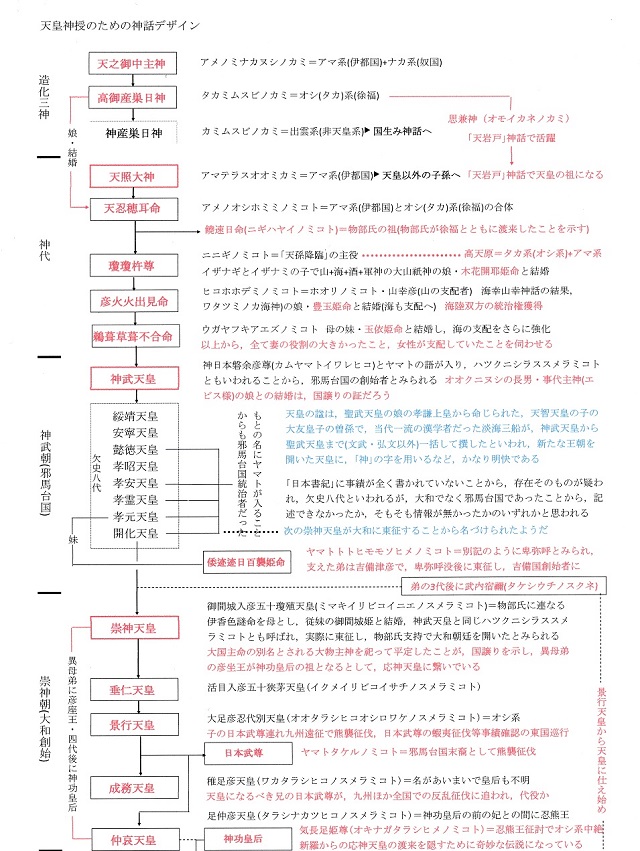

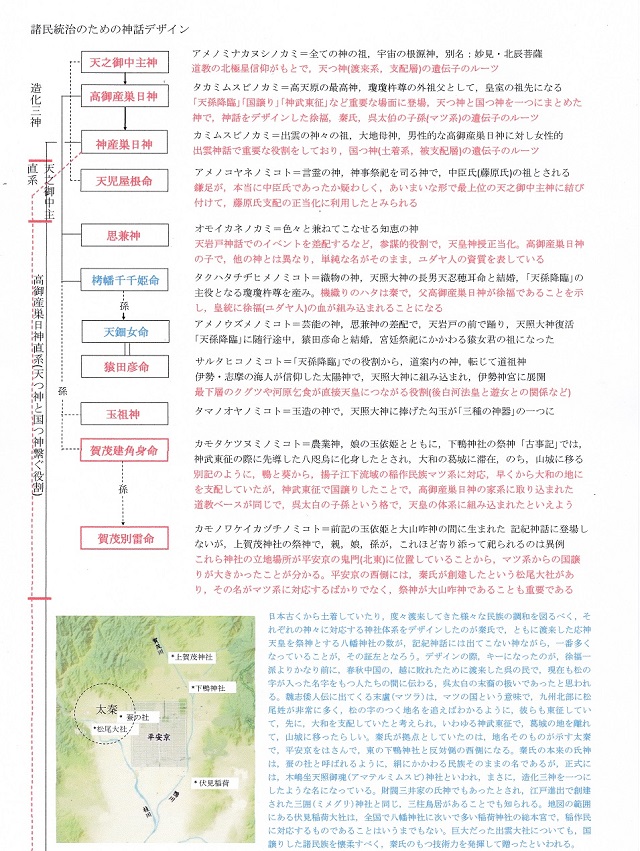

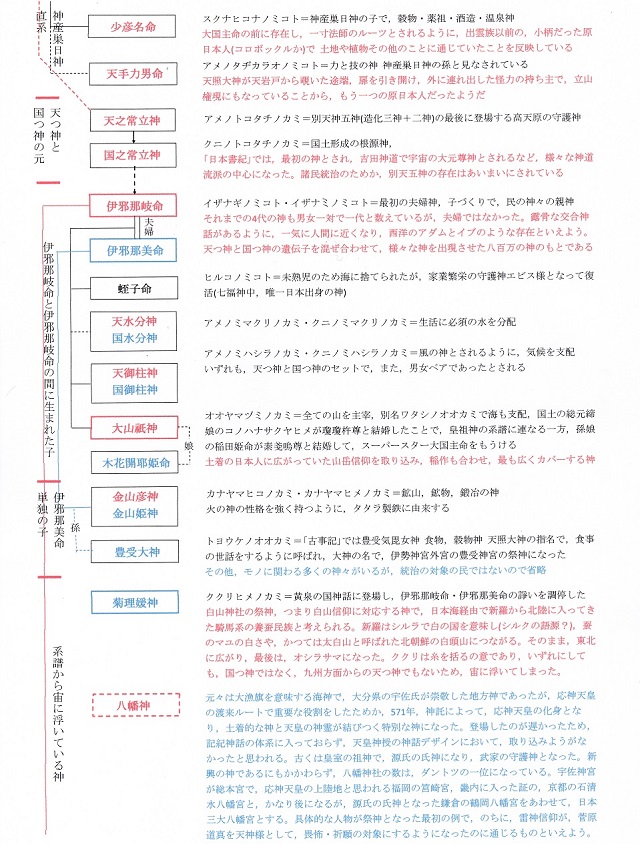

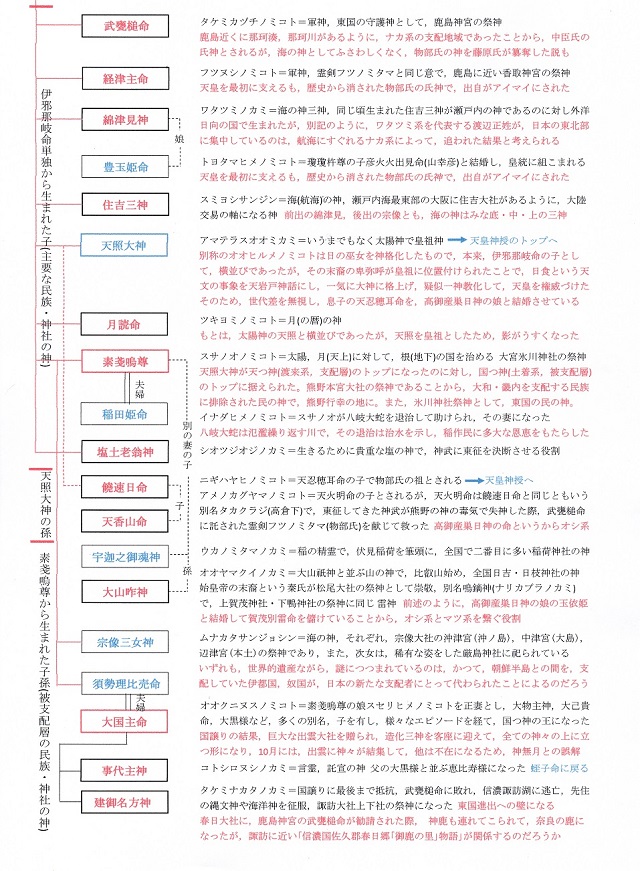

日本の神様の体系については,「日本書紀」が完成するに際して,時の権力者藤原不比等が自らの正統性を示すべく変更したとか,神社の体系は,その骨格を秦氏がつくったなどと言われるが,いずれにしても,渡来してきた諸民族の,拠って立つ所を何らかの形で留めていると考えて良いだろう。その全体像については,終章にまとめたものを掲載しておき,それぞれ民族の神様や神社については,その項ごとに,適宜述べることとするが,全国に展開するものとして,その第一号になるのが,クマ系に対応する熊野神社ということになる。>神様の家系図

熊野神社は,総数としては,稲荷神社や八幡神社からみれば一桁少ないとはいえ,全国に3000を超え,その総本山が,神武東征に際して上陸地点になった現在の新宮市にある,いわゆる熊野三山で,熊野速玉大社には,神武天皇を案内したとされるアメノカカグヤマノミコトが祀られ,それに次ぐのが,国譲りの関係で,出雲の熊野大社ということになるが,そもそも,新宮の熊野本宮大社のご本尊がスサノオノミコトであり,さらに,熊野神の元神様は,イザナギ神・イザナミ神ということなので,神様から人間世界への移行を示しており,国土から,諸生産物まで,あらゆるものの原点になっている。院政時代を頂点に,熊野詣が,天皇家の重要な行事になったのも,これらすべてに対応する精神的な拠所であったからにほかならないだろう。

分布状況をみると,九州の熊本県に多いのは当然としても,中部地方以西ではかなり少なく,千葉県から岩手県にかけての太平洋岸諸県に際立って多くなっている。ということは,クマ系の民族が,後から渡来して大和朝廷を開いた諸民族に排除され,かつて,南九州から紀伊半島に渡ったように,太平洋岸を北上していったということだろう。最北端の下北半島東通村に残る伝統芸能の能舞は,毎年正月,熊野新宮に奉納に上るといったことにも,歴史が遺されている。後述するように,物部氏の末裔で,熊野に本家のある鈴木氏が三陸に多いことも,関連していると思われる。⇒コラム「熊野神社の分布,三陸方面への展開」

最後に,熊襲とセットで語られることの多い隼人族は,中央アジアのトハラ人で南西諸島吐噶喇(トカラ)列島にその名を残し,海洋民族ではない中央アジアの遊牧民トハラの末裔で,邪馬台国の時代よりかなり後に,戦乱の結果,流れ着いた人たちであったと考えられる。

トハラ(吐火羅)人は,スキタイ系の遊牧民で,タシケント付近にいたが,紀元前129年頃に,大月氏の侵攻を受け,以後,行方不明になった。隼人について,「言語が大いに異なっている」,「五島列島の海士と似ているが,騎射を好む」といわれたこと,甑隼人もいることなどから,九州西岸を南下してトカラ列島に至ったと考えられる。私の友人がそうであったように,隼人出身の人はラードを好むなど,中央アジア人の典型的な嗜好を示す。

「日本書紀」に初めて登場するのが,西暦682年と,全く新しい民族であることも明らかで,古事記で神武天皇の出は隼人族と書かれているなど,熊襲伝説に隼人を絡めるものが多々あるが,時代的にあり得ないことを付け加えておくとともに,神武天皇が西方から渡来した人物であることが暗示されているともいえる。

中国と朝鮮の間にあって,主たる渡航の足場になった山東半島の内側がいわゆる黄海であるが,早くから,これら渡航によって,交易圏がつくられていたと考えられる。この担い手だった民族が,さらなる発展を求め,造船や渡航の技術の向上とともに,日本の方に展開していったことは想像にかたくない。

序章のワダツミ族のところで取り上げた宗像神社の原点たる沖ノ島では,気候変動などの理由でニホンアシカがいなくなり,陸地も減少して,縄文人の祭祀は途絶えるが,今度は,朝鮮半島から日本列島をめざす海洋民族の格好の目印・聖地(地図をみれば一目瞭然)となり,結果として,博多から長門に至る九州北部沿岸と朝鮮半島西南側とを一体とする海洋国家を形成,これが,奴国("私の"が"我が"になるように,ナノはナカでもある)ということになり,第3章の徐福渡来のところでも取り上げるように,中国の山東半島は,朝鮮を経由して,日本に渡来するメインルートとなり,その航海を請け負ったのが奴国の民族ナカ系であったということになる。

航海は星を頼りにするので,占星術が発達,神事を司る中臣氏が形成されていったと考えられる。付け加えておくと,宗像大社の三女神は,応神天皇の妃とされ,後述する新たな海洋民族アマ系に属するように,沖ノ島の支配者が変わり,そのアマ系の代表たる卑弥呼のような巫女的な世界,シャーマニズムに近い神秘的なものになっていったといえるだろう。

沖の島の位置

ところで,志賀島から出土し,西暦57年(場合によっては紀元前109年)に中国から授与されたとされる有名な漢委奴国王印は,漢の委(倭)の奴(ナ)の王と読まれてきたため,卑弥呼よりも2,300年前には,奴国が日本を代表する国として認知されていたと思われていたが,内倉武久「卑弥呼と神武が明かす古代―日本誕生の真実」によれば,漢音では奴はドと読まれるので,後述の伊都国王のことであったといい,その存在からみて,その通りのようだ。しかしながら,次節のマツ系の到来した頃には建国されていて,後述のように,邪馬台国建国に関わる徐福渡来は漢より前のことなので,すでに漢字も入っていたことを考えれば,自ら奴(ナ)と名乗っていたと考えられ,後に,「魏志倭人伝」に記載された時も,漢字で表記されたものをそのまま記し,漢音でドと読んでいたと考えても矛盾しないと思われる。内倉も指摘しているように,後の松浦であることが疑いない末盧(マトラ)国も,漢音では全く異なる音になってしまうということなので,すでにそれ以前の江南の発音を用いて表記されていた漢字をそのまま記していたということだろう。>伊都国

任那(ミマナ)のナとの関係も指摘されているが,"ナ"は,古朝鮮語では,村,郷,国,現代朝鮮語では,私,自分,僕などにあたる極めて原初的語で,他の国に比べて,その範囲を特定しにくい。想像をたくましくすれば,奴の国の人たちは,自分中心の民族であったともいえ,中臣氏にもつながるようだ。また,古代朝鮮で,"ラ"という語は,のちに新羅(シルラ),百済(クダラ)というように,国のことを示しており,「魏志倭人伝」の頃に,その"ラ"がついたのは,次節の末盧(マトラ)だけであり,それだけ,国の体を成していたということを示している。そして,オシ系が大和に移って,国譲りされ,それを支えたナカ系の奈良(ナラ=まさに奴の国,前節に従えば,自分の国)ができたということになろう。

ヨーロッパの古代の,エーゲ海の島々から起る地中海文明は,そのスケールや大陸との関係が,奴国とほとんど同じで,イメージを膨らませてくれる。続くギリシャ文明は都市国家連合で,九州北部の女王国連合に瓜二つ,アテネとスパルタの戦争が,邪馬台国と狗奴国との抗争に対応し,さらにローマ帝国へと展開して行くのが,大和や京都への展開に対応するというように見て行くと,まさに,東西を反転させた相似形であるといえよう。

ヨーロッパの古代の,エーゲ海の島々から起る地中海文明は,そのスケールや大陸との関係が,奴国とほとんど同じで,イメージを膨らませてくれる。続くギリシャ文明は都市国家連合で,九州北部の女王国連合に瓜二つ,アテネとスパルタの戦争が,邪馬台国と狗奴国との抗争に対応し,さらにローマ帝国へと展開して行くのが,大和や京都への展開に対応するというように見て行くと,まさに,東西を反転させた相似形であるといえよう。

奴国形成の過程で,航海の安全を基本とする祭祀をつかさどる中臣(ナカトミ=奴の臣)氏が,大陸と日本を結ぶ護衛のような存在として大きな役割を持つようになったと思われる。「魏志倭人伝」によれば,邪馬台国周辺諸国は,みな中国に倣う三官制であったが,邪馬台国にのみ第四の役職ナカチがあったと書かれていて,これこそ祭祀を扱う中臣氏のことであったと思われる。

後述するように,中臣鎌足は,日本に亡命してきた百済の王族で,奴国,すなわち中臣氏に受け入れられ,その姓を名乗ったと考えられるが,最近,奴国の,日本本土の都であったと考えられている福岡県春日市の須玖遺跡の発掘が進み,吉野ヶ里の4倍ほどの集落があって,そこでは,鉄器,ガラス,銅器を製作する専門集団も多くいて,まさに,弥生時代のテクノポリスであったといい,奴国が,早くから,朝鮮半島の百済地方と強い縁のあったことが判明した。先取りしてつけくわえれば,春日(カスガ)という地名は,藤原氏の本拠地だった奈良の春日そのものに対応する,カ(伽耶)のスカ(村),すなわち,百済のもとになった国の人たちの場所であったことを示しているのである。

ついでながら,日本で漢字を使用するようになったのは,古墳時代になってからと考えられてきたが,奴国のネットワーク下にあった,現在の島根県松江の宍道湖岸の田和山遺跡から発掘された板石硯に漢字が記されていたことが判明,その他多くの弥生時代の遺跡から,板石硯が発見されているが,当然のことながら,文字,すなわち漢字を書くために使われていたと考えられ,邪馬台国時代の九州北部諸国に,書記のような人たちがいたのは当然であったといえよう。

ところで,神武天皇(実は崇神)東征以前には大和の有力氏族で,その後急速に衰退してしまう倭漢氏については,わざわざ倭と書かれ,その祖珍彦が神武東征の水先案内人であったとされることから,神武朝時代のヤマト族で,その実態はおそらく奴国の氏族であったと思われる(かの金印がかつて漢の倭の奴の国王と読まれたように)。大和を制圧した崇神朝に,大和に実在して倭直の祖になった珍彦(ウズヒコ)は椎根津彦に対応し,応神朝になって登場する太秦と同じ"ウズ"であることから,徐福一族から特別の待遇を受けていたことも分かる。そもそも中臣氏は日本史上祭祀を司る最大の氏族とされながら,その本拠や神社との関係が不明になってしまっているのは,後述するように,藤原氏の祖鎌足が,本来中臣氏ではなく苗字を借りただけのことであったことを隠蔽すべく「日本書紀」が書かれたためであろう。

奴国をルーツとみなせるナカあるいはナガのつく地名を調べてみると,まさに奴国の一部であった長門国や,かつて末盧国の範囲も取り込んだ長崎県はじめ,日本海岸,太平洋岸ともに多いように,ナカ系の人たちが,航海能力を発揮して次第に東進したこと,さらに,ナカ系地名が全国の主要な川沿いに広がっていて,内陸部に遡上していったことが分かる。その最たるものが,太平洋側の木曽川から遡上するものと,日本海側の信濃川から遡上するものが,諏訪湖において結ばれる大横断ルートで,そこの地名が長野県になったのも当然ということになろう。

実際,海洋民族になったつもりでみると,海から来た時に,信濃川の河口部の位置の目印となったのが弥彦山で,河口から遡って行くと,新潟県の中条・中野から,大きな長岡市を経て,中山の後,しばらくして長野県に入り,中野市(すぐ近くに中山)を過ぎて,県庁所在の長野市まで,"ナカ"系の地名が続き,(千曲川でない)犀川の方をさらに遡って行くと,すでに,ワダツミ族が開いていた安曇野(中村・中川・中山,さらには"なぎさ"という地名まである)に至り,塩尻峠を越えたところで諏訪湖を目にして,海に出たと感激し,精神的な本拠地にしたのではないだろうか。同時に,最も古くからいた縄文人と,その後に到来したマツ系民族と出くわして,諏訪大社や善光寺にまつわる複雑な神々の歴史に関わることにもなって行く。

くりかえしになるが,海のない内陸県たる長野県は南北から到来した海洋民族が主体となる不思議な存在になって行き,その象徴が,船の進水式そのものにも見える諏訪の大祭ということだろう(長崎県にも諏訪神社があり,いわば兄弟県になる)。地名の分布図からも分かるように,後述するマツ系と同様,長野県までであり,少し広げても関東甲信越までが限界で,東北地方以北は縄文人,アイヌ人,後述するワイ系民族の世界として,なお中央に抵抗する存在として残ったのである。

とくに,茨城県の那珂湊から那珂川を遡上して栃木県に至る地域には,ナカ系の地名が多数存在することから,中臣氏の本拠地の一つだったようで,のちに,中臣鎌足が,その地の,実際には物部氏の神社であった鹿島神宮を自らのものにした上,大和の春日神社に勧請しと考えられる。

ナカ系民族が全国展開していったのは,海洋民族たるナカ系として海産物を野の幸・山の幸と交換しようとしたことはもちろんであるが,天日による製塩も当然行っていて,岩塩などの無い日本の野の民・山の民からの強いニーズがあったことに対応したものと思われ,その際,必須な飲料水を欠くことがないよう,川沿いのルートを遡って行ったと考えるのが自然だろう。日本各地にはさまざまな方言があるが,序章で述べたように,日本語が,全体としては西北九州をルーツとしているのは,ナカ系とマツ系が全国展開したことによると考えれば納得できよう。

ナカ系地名の展開図

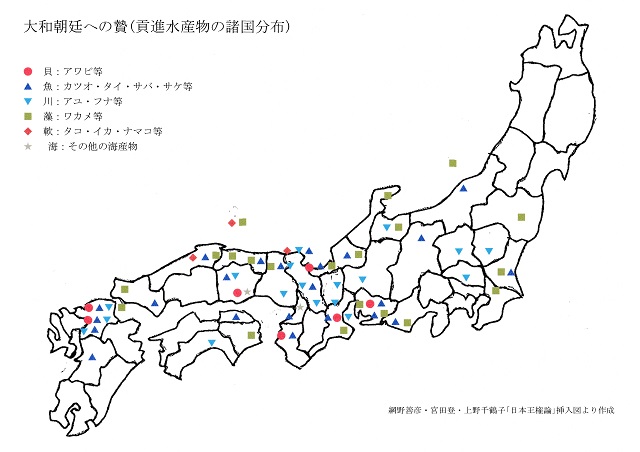

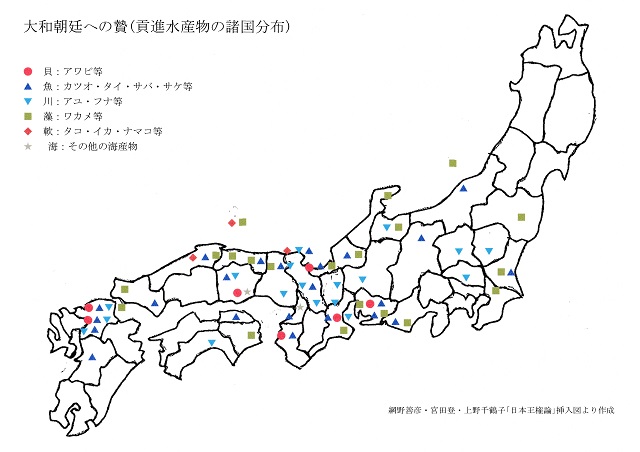

網野善彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」によると,古代の朝廷支配で,一般の平民(公民)は,調・庸を貢納しているが,それとは別に,とくに海の幸を贄という形で奉るかなり特定された集団がいるといい,その分布を示した図を見ると,一目瞭然,ほとんどナカ系の地名の分布と一致する。おそらく,後述する徐福以来の天皇家につながるオシ系民族を支えたナカ系民族が,各地に展開,その後も,天皇家とのつながりを維持すべく贄を奉り続けたと考えられる。「続日本紀」に出てくるという"鹿嶋の神賤"という人々こそ,藤原氏が鹿島神宮を氏神にしたこととつながる話なのだろう。古代から続くといわれる美濃の"鵜飼"も,贄を貢納していたというが,その場所は長良川で,まさにナカ系の地名である。

別冊歴史読本「日本の苗字ベスト10000」によって,ナカ系苗字(苗字全体の5%程度)について見てみると,大阪・奈良・和歌山の府県の10をトップに,兵庫県の9,石川・高知県の8を挟んで,新潟・愛知・三重・滋賀・京都・鳥取・広島・長崎・宮崎の9府県が同じ7,富山・岡山・山口・徳島・香川・福岡・佐賀・熊本の8県が6で並び,群馬・埼玉・神奈川・福井・山梨県が5,茨城・栃木・東京・長野・岐阜・静岡・愛媛・大分・鹿児島の9都県が4,あとは,青森・千葉県が3,岩手・秋田・山形・島根県が2,宮城・福島県が1と,ナカ系の全国展開をほとんどそのまま示す分布となっていて,とくに西日本にありながら極端に少ない島根県が大和朝廷とは全く異なる出雲の存在をそのまま伝えていることも示される。ちなみに,サッカーの強くて有名な選手には,ナカ系が多いが,世界でも,海洋民族のラテン系の国(スペイン,イタリア,ブラジル,アルゼンチンなど)がサッカーに強いことにもつながるだろう。⇒コラム(ナカ系・マツ系民族の展開)

中国の長江下流域の沿岸海洋民であるとともに稲作民であった民族の一部が,とくに,紀元前770年からの中国春秋時代という動乱期に,朝鮮半島経由で日本に渡来してきたのがいわゆる弥生人の中核だと言われており,序章で触れたDNA分析によっても,その系統の比率がかなり高いことが指摘されている。最近,稲作を基準とした弥生文明と縄文文明の境目が不分明になっているといわているのも,これら,中国南部の人たちの流入を考えれば,矛盾はなくなるのではないだろうか。

その中国には,「倭人は呉の太伯の末裔である」という伝説があるが,周王朝の祖の長子太伯が現在の蘇州周辺を拠点に建国した呉の国は,紀元前473年,越によって滅ぼされたため,沿岸海洋民族でもあった呉人が大量に日本列島に流入して,新しい文明をもたらしたと考えられる。呉太伯の末裔という人たちがつくったのが末盧(マトラ)で,前節で触れたように,「魏志倭人伝」の頃に,国を表す"ラ"がついたのは,末盧(マトラ)だけであり,それだけ,国の体を成していたということになろう。現代でも,中国観光旅行をすると,最も落ち着くのは,蘇州の庭園群などと言われるように,日本人にとって,一つの故郷になっているようだ。

その呉人がどうして末盧国とつながるのかというと,その拠点であった九州西北部に極めて多い松尾姓はじめ,松の字のつく苗字を持った人たちが皆,"松野連(マツノムラジ=松一族)"と称し,「自分たちは呉太伯の子孫である」と言い伝えきていることによる。つまり,呉の国の滅亡によって,その王族が亡命してきたことにより,魏志倭人伝に記述される末盧(マトラ)国が形成されたと考えられるのである。繰り返しになるが,古代朝鮮による国名が,日本に直接つながるといわれる安羅(アラ),加羅(カラ)はじめ,新羅も本来シルラ,そして百済(クダラ)というように,ラは国を表し,末盧(マトラ)は,まさに松の国ということになるわけである。

「魏志倭人伝」では,倭の人は断髪・裸で刺青だったと書かれているが,呉を滅ぼした越の国が人々が断髪・裸で刺青だったといわれていることからも(両民族は混同されていた),まさに末盧国の呉人のことと思われる。沿岸海洋民である末盧の人たち(呉人)は,おそらく朝鮮半島で地形的にも似ている後の百済や済州島などにつながる国家として,日本で最も早くに国をつくったと考えられる。

さて,呉人が日本に伝えた文明であるが,青銅器や生贄・占いなど,古くからのものはもちろん,日本の神話が中国の道教の影響を色濃く受けているという点で,その原点と言われる老子が,少し前の紀元前6世紀に,隣国の楚で誕生し,周の図書室を管理する役人であったといわれるから,少なくとも,呉太伯の末裔というような人たちには,その思想も伝えられていて,のちに,道教を身につけて渡来した徐福一派(オシ系)や秦氏(ハタ系)とも,なにがしかの接点があったと考えられる。

ついでながら,呉を滅ぼした越は,その後,楚に滅ぼされて南下,のちにベトナム国をつくることになる。「呉越同舟」という語があるように,いわゆる漢民族からは,それぞれ能力ある民族と見られていたのだろう。日本とベトナムそれぞれが,中国とほぼ対等に複雑な関係を築いてきたことを思うと,不思議な感じもする。

この後,中国では後漢が滅んだ後のいわゆる三国時代に,その一つの国として長江下流域に再び同名の呉国が登場,かつての呉の国の民族に近く,ほぼ卑弥呼の時代に対応する西暦223年~280年に存在した同国の人たちも多く渡来して,漢字の読みにおいて,日本には漢音よりも先に呉音が普及,現在でも多くの読み方が残ることになり,同国の首都で現在の南京になった建業は,園林都市としての魅力を有し,庭園や文学はじめ,日本文化に本質的な影響を与えることになる。

松(マツ)の字のつく主要な地名を追って行くと ,四国の松山,高松を経て,現在の大阪府松崎から,大和の地に入ることになるが,おそらく,そこでの初めての国をつくったと考えるのが自然であろう。神武東征神話では,河内から入った神武が長髄彦の抵抗を受けて退却し,南下して熊野から入らざるを得なかったと書かれているすが,その長髄彦の祖の名は観松彦(ミマツヒコ)で,マツ系,すなわち呉太伯の末裔だったようだ。蛇足であるが,長髄彦一族について,記紀では風貌賎しくなど蔑む言葉が書かれているのは,単に敗者を蔑んでいるのではなく,朝鮮経由できた鉄器民族の人たちには,長江河口部の東南アジアに近い民族が異質に見えたことを示すものとも考えられ,北方アジアの民族と融合を図れず,国譲りに至ったと思われる。もちろん,王族とともに,多数の被支配層の呉人も,全国に展開していっただろう。

ところで,島根県の宍道湖に面する荒神谷遺跡で,1983年,大量の銅剣,銅矛,銅鐸が,それも未使用の状態で発見されて学界に衝撃を与えたが,松江に近いことからも,マツ系の人たちの最後,まさに出雲の国譲りに対応するものと考えられよう。出雲地方には,独特の形をした,方形古墳が多くあるのも,国譲りをした人たちに関係するのかもしれない。

神武東征,実は崇神天皇の東征に敗れて,国譲りしたマツ系の人たちは,東に逃亡,伊勢の松阪を経て,名古屋方面に向かうが,その近傍には有松(マツ)が存在する。濃尾平野のいわゆる木曽三川が呉の国の地のように"江"と呼ばれるのをはじめ,岐阜あるいは"蘇"のつく地名など中国南部に類似するものが多く見られ,鵜飼など極めて古い文化を有している。のちに,有力武将を輩出するなど,日本史上重要な役割をし,関東・関西の中間に位置しながら,なぜ首都になれなかったのか,まさに,抑えられた民族マツ系の地であったからなのだろうか。後の章で明らかになるが,猿のような風貌だったといわれる豊臣秀吉に続いて,徳川家の家紋が三つ葵であることなど,マツ系の人物が,再び国を取り戻すのである。>豊臣秀吉,>徳川家康

その後,浜松から,ワダツミ族と同じように,天竜川を遡って,諏訪湖に至り,安曇野の地の松本が,最後の拠点になることは,前章の,信濃の項で述べた。

ちなみに,野球の強くて有名な選手に,マツ系が多いのは何故だろうか。⇒コラム(ナカ系・マツ系民族の展開)

マツ系地名の展開図

(藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」を参考に)

先取りするようであるが,秦氏が創建したとされる有名な神社に京都の松尾大社があり,その名がマツ系そのものである上,中村修也「秦氏とカモ氏」によると,その祭神は秦氏の神ではなく,その近くの,鴨氏の上賀茂神社,下鴨神社と同じであるという。つまり,国譲りしたマツ系の人たちを,支配下に取り込む装置として,これらの神社が創建されたと考えられよう。この両神社は葵祭りで有名であるが,鴨という動物,とくに家畜化されたアヒル(家鴨)と,葵という植物をセットで考えれば,まさに,中国南部の揚子江下流域のもので,マツ系がすなわち旧呉人であるという有力な証拠になるだろう。このことと関係するかもしれないが,大和最古とされる三輪山をご神体とする大神神社は,オオモモヌシが祭神で,鴨氏の祖とされることから,マツ系が大和を支配していた時の名残ではないかと思われる。

後述するように,鉄器文明を携えて渡来した徐福の末裔が創始し,後に大和王朝を開くことになる邪馬台国が,奴国をもとりこんで,北九州の覇権を握り,やがて東征してきたことで,忽然と消えてしまった(国譲りした)銅鐸文化を支えていたのが,マツ系民族であるらしいことは,その出身地江南の地で使われていた祭器にそっくりだということからも明らかで,鉄を銕と書いて蔑み,青銅器を崇拝する江南の文化を受け継いでいたマツ系の人たちが,先進的な鉄器を持って登場したいわゆる天孫族にあっさり敗れてしまったということだろう。平安京遷都以前に,その地に,鴨氏の神社があったということは,かつて大和の地を支配していたマツ系の民族が,崇神朝以降,圧迫されて,山背国方面に退避させられていたことを示すものともいえよう。

蛇足になるが,著名な歌人柿本人麻呂は鴨氏の出といわれ,繰り返しになるが,蘇我氏,藤原氏らに排斥された(クマ系の)大伴家持,紀貫之,さらには鎌倉幕府に配流された後鳥羽天皇まで,和歌は,敗れた側の人たちの世界を救うものとして,大きな役割を担って行くが,それを象徴するのが,まさに鴨氏直系の鴨長明ということになる。

唐突であるが,マツ系に絡んで,酒の話をしておくと,世界で,酒に弱い人の多い国のトップは中国で,実に半数以上,次が日本で約4割,3番目が韓国で約3割という。欧米諸国などにも,酒に弱い人が少しはいるのではないかと思われるが,実は全くいないということだ。酒に弱いというのは,すぐ赤くなる,吐き気がする,二日酔いになるといったようなことで,そういう人はおらず,アル中が多いのは,あくまでも肝臓の能力を超えてまで飲んでいるからということのようである。中国について見ると,揚子江の南側に集中していて,呉の国は,まさにその中心に位置していた。実際,中国の北部では,茅台酒というやたらに強い酒が有名であるが,南部に行くと,紹興酒というかなり弱い酒が一般的になる。呉の国の人たちが,日本に大量に入ってきたとすると,日本の酒に弱い人たちが多いのも無理はないだろう。すでに述べてきたように,呉の民族はマツ系で,その氏神が松尾大社であるとすれば,松尾大社が,なぜ酒の神になっているのかも,分かるといえるのではないだろうか。

さらに付け加えると,酒に弱いというのは,肝臓が,アルコールをアセトアルデヒドに変換後,すぐに酢酸に変えることができず,有毒なアセトアルデヒドがたまりやすい身体であるということであるが,ある遺伝子学の人によれば,酒に弱い人が登場したのと,稲作が始まったのとは,ほぼ同じ1万年ほど前で,稲作は暑い中に水を張るため,感染症の原因になる病原体が繁殖しやく,それを防ぐべく,アセトアルデヒドの力を借りる,つまり,毒をもって毒を制するという進化を選んだということのようである。してみれば,東アジアの人たちは感染症に強いということであるから,今まさに流行している新型コロナウィルスの感染者数,死者数などが,欧米諸国等に比べて桁違いに少ないのも当然なのかもしれない。

2001年に発表された,原田勝二の「飲酒様態に関与する遺伝子情報」によって,都道府県別に,アルコールを分解するALDH2遺伝子の頻度をランキング表にしたものを図化してみると>コラム,まず,言えることは,弥生時代に入って,大陸から渡来した人たちが,日本の中央部に広がって行くに伴って,縄文時代の人たちが,南北に押し分けられていったことを,そのまま示すように,東北と九州の人たちが,日本人のなかでは,とくに酒に強い人たちということが示される。

渡来した弥生人のなかでも,とくに酒に弱いとされる揚子江下流域からきたのが,マツ系であるとすれば,かつての末盧国,すなわち,現在の長崎県,佐賀県が,九州のなかで,異質の酒の弱さを示していることが,末盧国がマツ系の人たちの国であったということを示す根拠になろう。そして,近畿方面に展開していったことも,図から読み取れ,崇神天皇が大和に入る前,この地方を支配していたのがマツ系であったことを想像するのも容易である。神武伝説で,天皇が,瀬戸内から難波方面に入った際に,抵抗したとされるナガスネヒコもマツ系であっただろう。

それより以上に,とくに酒に弱いのが東海地方であるが,その中心の尾張は,日本の中でも,とくに揚子江下流域と似た風土であることから,この方面に大量のマツ系の人たちが定着したと考えられる。それ故に,大きな川のことを,「江」と名付けたり,蘇原や岐阜など,中国的な地名が多くみられるということでもあるだろう。のちのち述べるように,豊臣秀吉,徳川家康がマツ系の可能性が高いという根拠にもなろう。

面白いのは,首都圏が酒に強い側にあるということで,東京の人たちのベースは,東北,新潟の人たち,さらには,九州の人たちであることが窺え,このことが,関西と関東の文化の違いを示す一つの理由であると言えよう。

この章TOPへ

ページTOPへ

奴の国の項で述べたことの繰り返しになるが,志賀島から出土し,西暦57年(場合によっては紀元前109年)に中国から授与されたとされる有名な漢委奴国王印は,漢の委(倭)の奴(ナ)の王と読んで,奴国の王であるとされてきたのが,内倉武久「卑弥呼と神武が明かす古代―日本誕生の真実」によると,漢音では奴はドと読まれるので,委奴(イド)すなわち伊都国王のことであったということである。ナカ系の奴国(玄界灘国家)とマツ系の末盧国(黄海圏国家)の間にあって,倭の北岸といいながら朝鮮半島内にあった狗邪韓国(おそらく後にも統一新羅までは倭の一部として半島内に存在し続ける伽耶)から,対馬,一大国(一般には一支国の書き違いで壱岐とされているが,内倉によれば,天(アマ)国であった天の字が二つに分けて書かれてしまった可能性があり,伊都国がアマ系と一体であったということを示す)を経て,九州北岸の現在の糸島(怡土郡)が,日本における首都にあたる地であった。中国が半島支配の拠点としていた帯方郡と直接繋がっていて,祖は現在の韓国の蔚山で,おそらく伊都を示す現在の糸島を前衛基地にしていたとも考えられる。対馬の厳(イヅ)原は伊都(イト)を表し,福岡県の板付(イタツケ)も伊都が語源のようである。つまり,のちの伽耶・任那にあたるとされる狗邪韓国から,対馬国,一大国(壱岐)経て,伊都国(糸島)に至るルートが大陸からの支配軸で,日本本土の玄関が伊都国になり,そこまで全体が,伊都国の支配下にあったということになる。

石井好「忘れられた上代の都"伊都国日向の宮"」,西谷正編「伊都国の研究」によると,次節で述べる徐福の渡来以前には成立していたとみられる伊都国(現在の糸島周り)は,朝鮮半島南部と同様,鉱物資源の宝庫で,とくに玉の生産を中心とした一大貿易港でもあって,壱岐,対馬を介して大陸と深くつながっていたことから,倭のなかで伊都国だけに王が存在し続けたと言われるのも当然であったと思われる。大陸との間で,朝貢だけでなく,外交・貿易を行っていたということは,「魏志倭人伝」以前から,すでに漢字が用いられ,それを理解する人たちが少なからずいたことを示しているが,それが一部に限られ一般化していなかったため,文字遺跡が無いのだろう。当然のことながら,中国の銅銭も盛んに使われており,造船業もかなりのレベルにあったようだ。

大和朝廷のルーツとみられる邪馬台国の勃興は,次節で述べるように,徐福渡来によるものと考えられるが,徐福一族は,朝鮮半島南部から伊都国に到着,そこで伊都王に迎えられ,携えてきた先進的技術などによって重鎮となり,やがて婚姻関係を結ぶに至って,そのまま滞在することになったと考えられる。その場所の名が日向(ヒムカ)の宮であり,神武東征伝説の重要な土地,現在の宮崎県に当たる日向国の名の由来になったこと,さらに言えばと,卑弥呼の読み方も弥生時代の発音ではヒムカであったことなど,神話を理解する上でポイントになろう。後述するように,徐福一族は道教の神仙思想をもって渡来,一大国では,遺跡から,卜骨を用いた占いが盛んであったことが知られ,後の卜部氏のルーツとも考えられているくらいなので,そのアマ系の巫女文化と結び付いて,神社など道教用語が統治の体系を創る基本になったとみれば,その後の展開も良く見えてくる。

結論的に言えば,大陸との間の交易で覇権を握ったイト系の王が,アマ系の巫女に支えられて国家を形成していたということになり,後に,徐福の末裔が邪馬台国を建国するにあたって,アマ系の巫女を戴く形で支配する新たな国家を形成,のちの天皇制を先取りするような形で覇権を握り,その結果,アマ系を支配下においていた伊都国(イト系)との間は緊張をはらんだものになっていたようである。アマの国から来たということを示すアマギすなわち甘木が,重要な参詣地となったらしく,アマ系たる卑弥呼がアマテラス大神のモデルになったと考えるのが極めて自然といえよう。

なお,桓武平氏梶原氏の祖や額田王で知られる額田氏は,一大国すなわちアマ出身であり,紀元前221年に秦に滅ぼされた中国の晋の王族田氏も一大国に逃亡してきたといい,のちに天皇側近の氏族とみられる倭漢氏になったらしく,その末裔の坂上田村麿の子孫が田氏を名乗っていることにもつながるようだ。

伊都はまた伊勢とも言われたというから,のちに崇神天皇が大和の地に至って,その地にいた神を遠ざける形で伊勢神宮を創建したことにもつがるのだろう。

話は飛ぶが,後に平清盛を生む平家の棟梁は,その風貌からも,伊都国王族(イト系)の末裔ではないかと考えられる。と言うのは,代々厳島神社(伊都国から来たことを示すイツク島で,宗像三女神のうちの,伊都国から来た名のイチキヒメミコが祭神)を崇めていたこと,伊都国には強力な水軍があって玄界灘を支配する貿易国家であったこと,中国の威信を背景に伊都国が支配していた被支配層の海洋民族は,後に,海賊化し,現在のヤクザにまでつながるが,その海賊を統率できたのも,中国南部の宋との貿易に通じていたことからも頷けるからである(現在でも長崎県と福建省のつながりは強い)。さらに,平氏直系の北条氏の根拠地伊豆国は伊都国であると言われているばかりか,伊豆のシンボルが(アマギすなわちアマの国から来たことを示す)天城山であることからも,伊都国の人たちが伊豆に辿りついたのは,ほぼ確実で,第5章で記すように,平氏は,伊豆を拠点に関東の太平洋側一帯を支配するようになったのである。>伊都国の東進,>桓武平氏

後述するように,伊都国は,支配下にあったアマ系の民を戴く形で登場する徐福の末裔が建国した邪馬台国と抗争を繰り返すようになり,卑弥呼没後の九州北部全体の動乱によって,邪馬台国は東征して大和朝廷を開いたが,伊都国は当地では滅亡し,東進して,伊豆を拠点とする平氏を生み出したと言うことになるが,そのことが,のちのちの歴史において,大和朝廷にたてつく形で,所々に登場することと関係するとみて良いだろう。

前掲文献で,律令国家以降の地名で怡土郡の北に志摩郡があることから,「魏志倭人伝」で,邪馬台国から相当先にある国としてあげられている斯馬(シマ)国にあたるのではないかといい,中国の別書にも伊都国の傍らに斯馬国あると記されているので,斯馬国は「魏志倭人伝」時代より前に,何らかの理由で東遷して,現在の三重県志摩にまで至ったとも考えらる。日本書紀では,後に統一百済ができた際,倭との交流に従来の対馬~伊都国ルートが使えなかったためか,沖ノ島経由の新たなルートを教えて交渉に当たったという斯馬宿禰が登場するが,その名の通り斯馬国出身の人物と思われ,このことはまた,もともと斯馬国が伊都国と敵対する関係にあったことも想像させる。

紀元前3世紀頃,朝鮮を経由して弥生文化が入って来たという見方に対応するのが,日本各地に残る徐福渡来伝説ではないかと思われる。各地に伝説が残るのは,渡来する段階で相当に分散して漂着したことにもよるとも考えられるが,後述するように,徐福の末裔が展開していったことによる方が大きいのではないかと考えると辻褄が合うようだ。徐福は,徐市(じょふつ)とも書かれ,山東半島一帯にあった斉の国の方士(道教の神遷思想に強い関心を抱修行者)であったらしいが,徐福にしろ,徐市にしろ,ユダヤ系の名ヨブの漢字表記である,つまり,ユダヤ人であった可能性が高いのである。最近になって,中国で徐福の墓が見つかったところは徐阜村というが,これもヨブの漢字表記である。

徐福は,秦の始皇帝が天下巡遊した際に出会い,東海すなわち日本に派遣され,その際,あらゆる職能の数千人の船団を組んで渡来したといわれ,日本の文明を一気に進ませるとともに,それ以前の縄文時代以来の自然の神々から,先進的な道教の体系をもとにした神話体系を構築していったと考えられる。第4章に記すように,応神天皇渡来時には,やはりユダヤ系とされる秦氏(ハタ系)が,その当時の朝鮮の道教にもとづいて,神社体系を再構築し,のちには唐が道教を重んじた国であったことから,遣唐使によって,道教の思想が,さらに強化されて行ったということのようだ。山東省は,のちのちも,道教の拠点として,宗教としての体系化を進めていく場になって行く。

始皇帝の意を受けた徐福は,さらに東方の日本での建国をめざして渡来したといっても差し支えないので,その始皇帝によるほとんど突然のような中国統一について,見直してみよう。秦国そのものは,紀元前770年に,現在の中国の西端部に興ったといわれ,さらに西方の中近東由来の養蚕・機織りなど先端技術得て勢力を振るい始めて,同325年に初めて王を名乗り,その後諸国を次々と滅ぼしてはいったのであるが,あくまでも多数あった国の一つでしかなかった。そこに,同221年に登場した始皇帝が一気に中国全土を統一したわけであるが,わずか15年で滅亡してしまうという奇跡的な状況を説明するには,特別な状況があったと考えざるを得ない。

ところで,旧約聖書のなかの「ヨブ記」は,「義人の苦難」を扱った文献として知られているが,紀元前5世紀から前3世紀にかけて成立したようで,まさに,徐福の時代の直前にあたる。作者に擬せられているヨブはウツ(太秦のウズの語源ともいわれる)の地の住民のなかでもとくに高潔で,ヘブライの神の不可解なやり方を問題視,その答えを出すべくヨブ記をまとめたと言われるから,のちのキリストのように,逸脱したユダヤ人であったと思われる。サタンによる襲撃にも屈せず,神を勝利に導いたことで,羊,らくだ,牛,ロバ,あわせて3万頭以上を与えられたが,次項で述べるように,中央アジアの民族を象徴するものではないだろうか。七人の息子と三人の娘をもうけたらしいので,その後,一族が各地に展開していったと考えてもおかしくないだろう。

後述するように,神武天皇からのいわゆる欠史八代は,単に神話の世界ということでなく,崇神天皇になって大和入りする(いわゆる神武東征)までの,徐福の末裔による北九州の邪馬台国時代を示すものになっていると考えられる。中国には神武天皇と徐福が同一人物であったという説まであるが,神武天皇の倭名カムヤマトイワレヒコの,不明とされてきイワレの語について,古代ヘブライ語にあたってみると,なんとイワレ(イヴレ)はヘブライ人そのものを指す語だといい,神武天皇・崇神天皇とも倭名がともにハツクニシラススメラミコトというように,始皇帝と全く同じ名づけられ方になっているのも,つながりを示しているのではなかろうか。

ここまでくると,ユダヤ人の中国方面への展開の歴史を,さらに遡ってみたくなろう。いわゆるユダヤ人の離散(ディアスポラ)は,BC722年アッシリアによって北イスラエルの12支族が流浪の途に出,そのうち10支族は行方知れずなったとういうのが始まりで,紀元前587年のバビロン捕囚によって拡大し,同332年のアレクサンダー大王のパレスチナ征服によって決定的なものになった。ユダヤ人の多くは西方に向かい,後にヨーロッパで嫌われる民族になることは良く知られているが,東に向かった一部については,あまり知られていない。

「宋氏日本伝」には,最初の神・天之御中主の23世後の彦ナギサが筑紫日向の地,つまり伊都国に着いたと書かれているらしいが,彦ナギサがすなわち徐福で,ディアスポラによって故地パレスチナから出た時からの歴史を,この23世にこめたものと思われる。とすれば,戦前に紀元2600年と言っていたのが,まさにパレスチナ出地からの年数を表しているのだと気づかされる。

紀元前4世紀には,現在のキルギス周辺にユダヤ人がいたことが確実になっている。キルギスの古都オシ(まさにオシ系のルーツを表している)には聖なるソロモン山(現在はイスラム教なのでスレイマン山と呼ばれる)があり,アレクサンダー大王の東征は紀元前320年に,この少し西側でストップするが,おそらくキルギス側に,すでにユダヤ人が建国した月氏国(砂漠の民であることを示し,後の弓月国にもつながる)があったことによると思われる。そして,アレクサンダー大王の圧力を受けて東進し,秦を支配することになったのが,月氏国の支配者であった始皇帝だったのではないか,つまり,当時の中国で隔絶した技術などを有するユダヤ人に近かったからこそ奇跡が実現したのではないかと考えられるのである。実に,キルギスには「自分たちは西方(つまり砂漠の地)から来てここに止まったが,さらに東に行ったのが日本人である」という言い伝えがあるのである。そして,現在のオシには"ルフ・オルド"というイスラム,正教会,カトリック,ユダヤ教,仏教の五大宗教を合わせた公園が作られており,このことからもキルギスにおけるユダヤの存在が大きいことが分かるのである。

中国のことを秦といい,音が転じてCHINAというようになったばかりか,秦の始まりと同じ頃に登場した古代ローマも,紀元前27年に諸国を統一してローマ帝国となり,皇帝が登場すること,大秦国という漢名なったことなどからみても,やはりユダヤ人がその創設に寄与したと考えても良いだろう。いずれにしても,シルクロードは,ユダヤ人が商いの中心になっていたのである。 タクラマカン砂漠にいたというシルクロードの謎の民「楼蘭」は,始皇帝時代に隆盛であった月氏の勢力圏内にあったが,BC176年に,匈奴の支配下になって以降,その存在が消えていったといい,ユダヤ人に近い人たちであった可能性もあるといえよう。

秦帝国,ローマ帝国に共通するのは,大規模な土木・建築という建造技術と国家支配システムの構築であるが,前者が一瞬にして終わってしまったのは,漢民族という大きな塊に屈してしまったから,もしかしたら,徐福のような有能な人材がいなくなってしまたからかもしれず,後者が極めて長く続いたのは,ユダヤ人の持つ能力が発揮され続けたからではないかとも考えられる。ユダヤ人の国家支配システムを構築する能力は,その後,金融によって世界支配システムになり,GAFAなど,現代のインターネットによる世界支配につながっている。その上,アインシュタインやマルクスなど,世界を支配する知的な思考や思想の面でも,世界を支配するようなものを生み出しているのである。

余談ながら,イスラエルの失われた12支族の中の,マナセという名は,戦国時代に登場した名医曲直瀬道三の不思議な苗字に関係していると思えてくる。

キルギスの古都"オシ"の語は,重要な意味をもっているらしく,神話時代の天押帯日子命・屋主忍男武雄命などにはじまり,6代孝安天皇(日本足彦国"押"人天皇)・9代開化天皇の弟(彦太"忍"信命)・12代景行天皇(景教と関係するか・大足彦"忍"代別天皇)・17代履中天皇(もとに復する意か)の子(磐坂市辺"押"羽皇子・"忍"海飯豊青尊・忍坂大中姫)・30代敏達天皇の子("押"坂彦人大兄皇子)など,その後も忍熊皇子・刑部親王・他戸親王など,また皇族外でも,神部直忍・神人部子忍男・穂積臣押山・穂積忍山宿禰・敢臣忍国・紀忍人・忍海氏など,古代の天皇やそれに近い人物の倭名に"オシ"が入っているものが多いことから,"オシ系"民族として位置付けられることになる。藤原仲麻呂が,尊称として,恵美押(オシ)勝を名乗ったという理由も,これで判明し,皇族でもないのに名乗った傲慢さが,孝謙上皇を諫めて怒りを買ったという以上の結果を招いたと考えられるのである。

さて,海を渡った経験の無いユダヤ人にとって,日本へ大船団で向かうというのは容易ではない。そこで登場するのが,第1章に記した,海洋民族の奴の国の人たちだったと考えられ,のちの邪馬台国に特別の官職ナカチが設けられたことからも,如何に重要な役割を担っていたか分かるのである。実際,徐福集団が後の百済地域を経由して渡来したことは,現在の全羅南道の木浦に,押(オシ)海島があり,その主峰が忍(オシ)海山であることから推測され,押海島は,のちに公孫氏が滅ぼされた年に,卑弥呼が帯方郡に朝貢した際に使者が経由した地ともいわれている。その後も,徐福一族の子孫たちは,ナカ系の人たちに誘導されて日本各地に展開して行くことになるのである。

オシという地名で唯一良く知られているのは,埼玉県行田市にある忍城,つまり江戸時代の忍藩であるが,この不思議な地名こそ,古代からのオシ系の拠点であったことを示すもので,さきたま古墳群があるのも当然であった。そして,地名の由来が定かでないとされて来た東京の押上は,オシ族が上陸したところで,そこから荒川を遡上して再上陸したのが行田の忍(オシ)の地であり,それを裏付けるように,行田の荒川沿いにも押上の地名があるとなれば,もはや,疑いようがないだろう。

その押上にできた東京スカイツリーであるが,そもそもなぜあんなに狭いところに,それも大地震時には東京内で最も危険とされるようなところに無理して建てたのか,さらに着工までとその後しばらくはほとんど報道されなかった(地元ではかなりの反対運動があった)のはなぜか,さまざまな疑問が湧いてくる。というのも,知る人ぞ知るように,東京タワーがフリーメーソンアジア支部の位置を示すところに建設されたということもあるからである。

東京スカイツリーは東武鉄道が本店のある押上一丁目一番地周りの車両基地の跡地に建設したもので,今述べたように,ユダヤ人の上陸した地点であり,戦前にユダヤ人アインシュタインが来日した時,なぜか分野的には全く関係のない東武鉄道創業者の根津嘉一郎をわざわざ訪ねていること,そして,ルーツが秦氏つまりユダヤ人と思われる豪商三井が江戸にでてきた時,守護神としてきた京都太秦の木嶋神社(蚕の社ともいわれユダヤにつながる)と同じ型の三柱鳥居を奉納した三囲神社があること(実に,スカイツリーの形をデザインした芸大の先生が,テレビ番組で,分かっていてか,知らずにか,イメージの源泉を問われて,すぐ近くにある三囲神社の三柱鳥居であると話していた)などから,疑問は氷解してくるのである。

東武鉄道の基本である伊勢崎線は,東京スカイツリーが建設された押上(オシ系)を始点に北上し,忍城の名に残るようにオシ系の拠点さきたま古墳群の近傍を通過(羽生から秩父鉄道ですぐ先,忍城のある行田市にも荒川の旧流路沿いに押上町がある),そして江戸時代に徳川綱吉が5代将軍になる前に藩主を務めたほどの地で,11代将軍家宣と側室(オシ系の押田敏勝の娘)の子が12代将軍家慶になるなど,まさにオシ系ラインなのである。>新・上州遷都論

全く別の話として,ヤマトタケル伝説のうち,熱田神宮に近い,亀山市に伝わるものに触れておきたい。明治政府は,市内田村町の丁字塚を,「日本書紀」に書かれたヤマトタケルの墓が営まれた能褒野と比定して,能褒野王塚古墳と名づけているが,ヤマトタケルの妃オトタチバナヒメが,市内の忍山(オシヤマ)神社の祇官の娘であったいうことが最大の理由のようで,忍山神社がかつてあったところが,押田山という名になっている。もしかしたら,伊勢神宮を全国に広げる役割をした人たちは御師と書いてオシと読んでいるのは,オシの名を残すためなのか,伊勢近傍には押(オシ)田姓が多いらしく,最近でも,高校野球となでしこリーグのいずれにも,押田選手のいることが知られる。また,代々押田氏の京都の染物屋「京明」が,2013年の伊勢神宮遷宮に当たり,神宝製作者に選ばれたのも関係するかもしれない。

また,徳川吉宗時代に,広大な武蔵野新田の開発を任されたばかりでなく,その後,美濃の輪中地域の整備,石見銀山の再興など,さまざまな面で,地域の開発や経営の面で,優れた才能を発揮した,川崎平右衛門定孝は,豊臣秀吉の小田原征伐に敗れた後北条氏の家来で,東京府中の押立(オシタテ)村に定着し,代々,名主を務めた家柄であるが,この地名も,押上同様,多摩川からの,オシ系の上陸地点であったように思われる。その下流ほぼ全域が,現在,川崎市となっているように,一族が連綿と繋がっているようでもあるが,なんと,川崎定孝は,屋敷内に,家祖を祀る押田稲荷の社を建てていたということなので,オシ系そのものの人物で,その才能は,まさに,ユダヤ人の血を引いていたからともいえるだろう。このような例は,他にも多々あると思われる。

ちなみに,名字由来のホームページをみると,川崎氏は,武蔵国橘樹郡河崎庄が起源とあり,橘樹郡の名は,ヤマトタケルの妃弟橘媛(オトタチバナヒメ)に由来するといい,亀山の押田山の話につながるばかりか,地図で確認すると,橘樹郡はそのまま,現在の川崎市の範囲である。自民党の大物議員で2021年に引退した川崎二郎は,亀山と接する伊賀の名門といい,川崎姓の多いのが,邪馬台国のあった佐賀県と,神武東征の本拠日向の国すなわち宮崎県であるということからも,川崎氏はオシ系であったことが示される。

あらかじめ確認しておくが,邪馬臺国の臺(台)の字が壹(壱)の誤記とする説について,長田夏樹「新稿・邪馬台国の言語~弥生語の復元」・渡辺義浩「魏志倭人伝の謎を解く」(本来の三国志から)などでは,逆に壹(壱)こそ,臺(台)の誤記であるとして,再び邪馬臺国が正しいとされるようになってきている。そして,所在地論争にも,様々な理由から,九州北部説に落ち着きつつあり,言語学的に見ても,方言の残り方などから,邪馬台国は九州北部であったと考えられるという。ついでながら,古代日本にすでに方言があったということは,大陸での出身地が様々であったといことを示すものに他ならないだろう。

全国各地にある徐福伝説のうち最も濃密なのが佐賀県で,ほぼ全域に伝説が残っており,その中心は吉野ヶ里遺跡近くの金立山で,上陸地点は諸富町寺井津とされている。徐福は渡来当初は,前述したように,伊都国に止まったが,何代かあとに登場する徐福の末裔が伊都国に離反し,後の大宰府経由で佐賀平野に入り,邪馬台国を建国したと考えられ,この人物こそが神武天皇ということになろう。中国の言い伝えには,徐福は最後に肥沃な平野に到達したとあり,神武天皇は徐福であったというものすらあることから,佐賀平野周辺が邪馬台国で,その中心が,南に平野を望む日向(ヒムカ)の地吉野ヶ里にあったと考えて良いのではないだろうか。

吉野ヶ里周辺図

神武天皇の倭名のカムヤマトイワレヒコの,ヤマトが邪馬台国を意味するのは勿論,繰り返しになるが,イワレは古代ヘブライ語でユダヤ人そのものを指すことから,徐福ユダヤ人説は否定しようないだろう。ということで,改めて佐賀県の地図を見直してみると,三(3)のつく地名がやたらに多いことに気づかされる。ユダヤ人にとって三は基本数字であり,ダビデの星は三角形を重ねたもので,三種の神器があり,キリスト誕生時の東方の三博士から後の三位一体にまでつながるのである。さらに,吉野のヨシというのは,ヘブライ語でイエスをヨシュということがもとになっているともいわれるので,熊野と大和の間の吉野が,吉野ヶ里とつながるユダヤの道であるとも言える。「ヶ里」のつく地名は,律令制による区画整理がされた土地を示すというから,後述するように,神話体系がまとまる時代と重なることも,その証になるだろう。

神武天皇の倭名のカムヤマトイワレヒコの,ヤマトが邪馬台国を意味するのは勿論,繰り返しになるが,イワレは古代ヘブライ語でユダヤ人そのものを指すことから,徐福ユダヤ人説は否定しようないだろう。ということで,改めて佐賀県の地図を見直してみると,三(3)のつく地名がやたらに多いことに気づかされる。ユダヤ人にとって三は基本数字であり,ダビデの星は三角形を重ねたもので,三種の神器があり,キリスト誕生時の東方の三博士から後の三位一体にまでつながるのである。さらに,吉野のヨシというのは,ヘブライ語でイエスをヨシュということがもとになっているともいわれるので,熊野と大和の間の吉野が,吉野ヶ里とつながるユダヤの道であるとも言える。「ヶ里」のつく地名は,律令制による区画整理がされた土地を示すというから,後述するように,神話体系がまとまる時代と重なることも,その証になるだろう。

吉野ヶ里遺跡は,発掘が進むにつれ,邪馬台国の都に相応しい施設群を有していたことも明らかになりつつある。紀元240年には,帯方郡使が詔書・印授のための正式な冊封使として,邪馬台国の王都(おそらく吉野ヶ里)まで赴いており,卑弥呼が没したのは247,8年頃と言われるので,在位期間は60年以上,二十歳頃になったとしても,90歳近い長寿であったことになる。卑弥呼は故地伊都国に還ったともいわれ(近年,糸島で発見された平原遺跡が,卑弥呼の墓ではないかといわれる),東征したのは男王すなわちオシ系の崇神天皇ということになるのだろう。次章で述べるように,崇神東征は,南九州から熊野という南海道ルートであるが,アマ系の人たちは九州北部から丹後,尾張に至るように,山陰・山陽道のルートであって,両者は近畿において再会,伊勢神宮が誕生する。

北九州の八女丘陵にある古墳群のうち童男山古墳が徐福の墓ではないかという説も登場,最近,卑弥呼の鏡といわれる三角縁神獣鏡が極めて精度の高い魔鏡であると分かり話題になったが,これもユダヤ人の技術によるものと見れば納得できるし,その鏡の威力が,天照大神のご神体の八咫鏡になり,さらに,三種の神器という象徴化そのものがユダヤを継承するものなのである。

邪馬台国があった当時の絹織物の出土は九州北部北部に限られ,中国への朝貢品にもなったことから,邪馬台国が日本列島において唯一の養蚕・絹織物の国であり,秦帝国とのつながり,すなわち徐福集団によってもたらされた技術であることは疑いないだろう。偽書説もある史書に,卑弥呼は白山比咩神社の娘と書かれているのも,養蚕と絹織物につながる民族の出であったことを示すもので,中国でそこから太陽が昇るとされる宇宙樹"扶桑"は,そのまま日本についての異称になったが,ここに桑の文字が入っていることにも,養蚕民族との関係,徐福・秦氏などとの関係が窺える。

また,当時は大変な貴重品であった真珠を多量に朝貢していたことも知られているが,生産適地としては末盧国の範囲しか考えられず,すでにその地を支配していたということを示し,近代に入って養殖真珠の産地となった志摩地方に,的矢(マトヤ)湾があるが,マツ系が東遷する際に,末盧と名付けられた可能性も考えられる。さらに,邪馬台国は当時の先端文明鉄器の国でもあり,これによって諸国を服属させたと考えられるが,朝鮮半島南部で倭の領域であったとされる辰韓・弁韓が有数の鉄鉱石の産地であったといい,おそらく邪馬台国が諸国制覇するのに合わせて組み込んでいったと思われる。北九州の製鉄遺跡についての最近のC14調査では,そのいくつかは紀元前200年前後であったということなので,まさに,徐福渡来の時期と符合する。

邪馬台国のイメージをさらに深めるため,萩原秀三郎「稲と鳥と太陽の道~日本文化の原点を追う」による知見を,コラムに示しておく。

徐福の子孫(オシ系)は,卑弥呼の先祖になる伊都国支配下の一大国(アマ系)の人たちとともに,まさに,アマから来たことを示す地名の甘木(アマギ)の地に,ひとまず定着,やがて吉野ヶ里に出て,邪馬台国を開いたのが,神武天皇ということになるが,その時すでに,のちの,卑弥呼のように,アマ系の巫女的女王を戴く形で統治したと考えられる。天皇神話の祖アマテラス大神は,卑弥呼に対応するとされるが,その子がアメノオシホノミコトになっているように,アマ系とオシ系が結びつけられている。

奴国のところで述べたように,邪馬台国において,周辺諸国と同じ官職とは別に,付け加えるように置かれた職名にナカチの語が見えるのは,おそらく,徐福渡来の時に世話になり,古くから日本の代表していたと思われる奴国(ナカ系)を服属させた時に,とくに祭祀を扱う役職として,中臣氏を取り込んだものと考えられる。そのことが,天皇神話以前のすべての神々の祖たる,造化三神の第一つまり最高神が,アマ系とナカ系を合わせたアメノミナカヌシになっていることに反映していると思われるが,ここでも,第二のタカミムスビノカミが,徐福のことを指しているという説があり,終章で示したように,そのように見ると,そこから派生する神々の存在が矛盾なく説明できるのである。なお,第三のカミムスビノカミは,その他もろもろの神々をまとめる役割をしている。

改めて確認できるのは,日本神話の原郷に当たるのがアマ系を支配する伊都国で,徐福が渡来して滞在した場所が伊都国の日向(ヒムカ)の宮であったことは既に述たが,さらに驚かされるのは,糸島半島のすぐ前には能古(ノコ)島があり,宗像三神や壱岐・対馬と同じ角度で,玄界灘の方に線を延ばすと,そこには小呂(オロ)島があって,イザナギ・イザナミのミコトの国生みの地,オノコロ島は,この二島を組み合わせた名なのである。石井好が言うように,イザナに当てられた漢字伊邪那が,伊都国・邪馬台国・奴(那)国を合わせたものであるとすれば,もはや否定することもできないだろう。さらに,付け加えれば,伊都国の官のトップの職,爾支(ニギ)は,神武天皇の祖とされるニニギノミコトに対応するもので,徐福一族そのものを指しているに違いない。

ところで,中国の山東省で,道教が宗教的な体裁を整えたのが,ちょうど卑弥呼の頃で,卑弥呼が中国に使いを出したという話もあるというから,徐福の子孫の神武皇統において,日本神話の骨格がつくられたことが想像できる。道教における最高神は三清といい,元始天尊,霊宝天尊,道徳天尊の三神であるが,なんと,そのまま日本神話の造化三神の,天之御中主神,高御産巣日神,神産巣日神に対応し,神の名でミコトを表す際の漢字に"尊"を用いることなど,その影響は明らかだ。なお,道教でも,三清はじめ,三気,三才,三君,三界三十六天など,ユダヤ人と同じように,すべてを三の倍数で組み立てるというから,山東省が徐福の故郷であることもふまえると,両者は深く関わっていると考えざるを得ない。

当然のことであるが,離反した伊都国との緊張関係は続いたため,後の大宰府の地が邪馬台国の北の砦的な役割を持つことになり,伊都国はまた大陸の出先でもあったから,そのまま,日本における大陸への防衛線になっていったと考えられる。「魏志倭人伝」に記述されているように,倭国大乱後,邪馬台国は女王卑弥呼を立てて収めたとされているが,内倉武久によれば,この大乱の相手はまさにその伊都国だったという。この乱は,140年頃から180年頃にかけて続いたらしく,卑弥呼が女王になったのは決着した180年頃と思われ,この時から,邪馬台国が倭を代表する国,それも大国的存在になったと考えられる(それまでは中国とつながる伊都国のみ)。この内乱などで,多くのアマ系が東進し,卑弥呼の死去後は九州北部諸国全体の秩序も崩壊して,イト系民族も東進して,前述の平氏になった人たちであったと考えられるが,次章において解説する。

伊都国は大乱後衰えたとはいえ,油断ならない敵であり続けたため,「魏志倭人伝」で,伊都国から邪馬台国に至る行程が分かりにくくなっているのも,大宰府の地が通過できず,遠回りして行ったと考えれば氷解する。また,伊都国には中国風の名称の一大率(天子直轄の軍隊)がいたといわれるが,強国になった邪馬台国が,奴国はじめ諸国を服属させていくなかで,中国の権威を背景とする伊都国の反乱を抑えるために置いたものともいわれる。邪馬台国では,卑弥呼が神の託宣を受け,弟たる者が権力を行使したとされているが,その弟が神武皇統すなわち徐福の子孫で,卑弥呼が魏と円滑に話をすることができたのも,その存在を抜きには考えられないだろう。⇒コラム(「吉野ヶ里」こそ邪馬台国の都(1989年記))

大宰府については,近年,発掘調査が進み,朝鮮の扶余羅城と同じように,一つの街を城壁(土塁)で囲み,周辺から独立したものであるとされるようになった。「日本書紀」には,大宰府が,滅亡した百済の遺臣によって建設されたと記されており,百済の王族が,高句麗の王族扶余氏の分派であったことから,極めて自然のことだったと思われる。ただ,この地につくられるにあたっては,それ以前に,大宰府と同じような役割をするものがあったと考えられるが,それが,「魏志倭人伝」に指摘されている一大率であったという。「魏志倭人伝」には,「女王国は,北側に一大率を置いて厳しく検察,諸国はこれを畏れて気を使っている」と書かれており,女王国とは卑弥呼の国,すなわち邪馬台国であるから,伊都国の監視が最大の目的であったとみなされる。つまり,「魏志倭人伝」における,伊都国から邪馬台国の距離が,やたらに長い日数になっているのは,直接向かうことができず,諸国も気を使っていると分かれば,矛盾は無くなるのである。そして,邪馬台国をつくったのが,徐福の末裔と,徐福が連れてきた物部氏であり,その物部氏が扶余氏であると知れば,すべての話がつながるのである。念のためであるが,卑弥呼は,伊都国支配下の一大国の人間であり,伊都国は一大国によっても支えられていたから,邪馬台国との間の関係は極めて複雑かつ緊張したものであったのである。

倭国大乱後,男王では収拾つかず,女王卑弥呼を立てて決着したのが,その後の天皇制につながる日本独特の支配方式のルーツで,おそらく徐福一族の智恵であっただろう。もともと,ユダヤ人は,移動した先では,その地の言語を使うようになり,権力を狙うようなところは無く,権力をサポートすることで自らの集団を生き延びさせてきた。ユダヤ人はまた,民族が形成された当初は,養蚕も含む農耕民族であったことから,すでに九州北部に広がっていた稲作農耕民族と調和できたともいえよう。迫害を受けて流浪するようになったユダヤ人は農耕することができなくなり,神の名のもとに団結して民族を継続,やがて商業民族となって,シルクロードの担い手となり,さらに権力との関係で金融業に活路を見出し,それがまたヨーロッパでの迫害の理由にもなったが,押上の地名のところで取り上げた三井に限らず,オシ系,のちには,ハタ系というユダヤ人の血をもった人たちは,大航海時代に多数渡来したと思われるユダヤ商人に触発されて,江戸の繁栄をもたらしたことについても頭にいれておきたい。

ところで,統治の基本は,"技術"と"文字"と"神"といわれるが,徐福一族は多くの先端技術と神をもたらす一方,地域に溶け込むという特性から文字については出てこない。しかし,その後の現在に至る日本語表記は,世界でも例をみない平仮名・カタカナ混じりになっていて,それが漢字からつくられたものであるはいいながら,なぜそのような文字が簡単に生まれたのかについて,ユダヤ系秦氏のヘブライ文字の記憶があったからではないかという説があり,仮名をつくったのが秦氏出身の空海であるという伝説もそれを裏付けるものかもしれない。さらに,アメリカ大統領を迎えた時の,宮中晩餐会のメインディッシュが羊の肉であるということが,天皇家のルーツが,羊を食する民族であったことを示し,ユダヤ人であっても不思議ではないことを示している。

この章TOPへ

ページTOPへ

ここまで,徐福が引き連れてきた数千人の技術者集団について全く触れてこなかったが,中国がのちに朝鮮半島を管理すべく置くことになる山東半島の向かいの帯方郡あたりにいた有力な扶余氏一族こそ,最古の氏族物部氏だった可能性が高い。そこで,扶余氏とはどんな民族であったかを,とりあえず紹介しておこう。

Wikipediaをベースに述べると,扶余氏は,ツングース系で,現在の中国東北部(満州)を本拠としていた民族およびその国家で,夫余とも表記される。扶余が建国する以前のこの地にはツングース系の有力な氏族ながら,国をつくることのなかったワイ(濊)族が住んでいたと思われ,遺跡も発見されている。扶余氏に排除されたワイ族は,後述するように,南方の朝鮮半島に移動し,新羅人のルーツになったと考えられる。

扶余系騎馬民族が,南朝鮮を支配し,その後弁韓から日本列島に入り,大和朝廷の前身になったとするのが,江上波夫が提唱した騎馬民族制服王朝説で,現在では,かなり否定されているが,江上が,諸資料に基づいて,扶余系としたことは,それほど日本への影響の大きかった民族であるということで,物部氏が扶余系であることを補強するものといえるだろう。

扶余国は,その後も,三国時代から北魏の時代まで存在したが,494年,勿吉に滅ぼされた。夫余族の苗裔(北扶余)は豆莫婁国と称して唐代まで続いた。「魏書」や「三国史記」によれば,高句麗の始祖朱蒙も扶余の出身であり,衆を率いて夫余から東南に向かって逃れ,建国したという。言語学的にも,扶余語は高句麗の言葉に同じだったようだ。「三国史記」や「三国遺事」には,解夫婁が治めていたがのちに太陽神の解慕漱が天降ってきたので解夫婁は東に退去して別の国(東扶余)を建てたといい,太陽神,東征など,のちの日本の姿にもつながる。扶余氏はのちに高句麗を建国,さらにその分派が百済を建国することになるが,その際も,単に南方に下ったのではなく,中国から山東半島経由で朝鮮に渡ったといわている。扶余氏によって建国された百済が,ワイ族がベースの新羅と相容れないのは当然といえよう。

扶余の生業は,アワ・ヒエ・キビ等の雑穀を主とした畑作農業であり,遺跡では早い時代の層からも大量の鉄製農具が見つかるなど,農業技術や器具は,同時代の東夷の中で最も発達していた。また,金銀を豊富に産出する土地であり,金属を糸状に加工して飾り付けるなど,金銀の加工に関しては非常に高い水準だったとされる。紡績に関しても養蚕が営まれ絹や綵など様々な種類の絹織物が作られたほか,麻織物や毛織物が作られ東夷の中で最も発達していたとされる。物部氏は,これらの技術を日本にもたらしたと考えられる。

その後さまざまな職種を表す部全てを総括するような物部の名こそ,この時渡来した最も古い氏族に相応しいものだろう。物部氏は鉄器という先端的なものによって,旧来の銅器民族を制圧した軍事を司る氏族とされるが,鉄器はまた農業生産にも画期をもたらしたので,徐福一族が九州北部を一気に支配することになったのは言うまでもない。物部氏はさらに,道教を背景にしたオシ系による神話と祭祀をも差配する,つまり神道の主宰者にもなり,そのことが,のちに蘇我氏に滅ぼされる原因になるのである。かつて単なる装飾品のように考えられてきた勾玉が測量機器らしいこと,三種の神器のひとつの鏡が太陽の動きを測定するためのものらしいことなども,物部氏の先端性を示しているのではないだろうか。

邪馬台国に諸国を服属させる功績をあげたのも物部氏であったが,人数が多かったこともあって,渡来直後から東征始め,まず,遠賀川流域にあったと見られる投馬国(物部氏に関わる遺跡が多数存在する)を拠点にするが,投馬国が百済と関係深いことは,大和のマツ系の葛城氏の領域にある当麻(タイマ=トマ)寺が百済人の氏寺であったことでも推測できる。そこから,瀬戸内を東へ進んで,おそらく吉備で拠点を設け,そこに定着した人たちが吉備氏になる(後の大人物吉備真備も物部氏らしくあらゆる面に秀でていた)。

傍証として,吉備氏がヤマトタケル(オシ系)と密接につながっていたらしいこと,吉備の地もまた日向のような土地であり,付け加えれば,日向の国は勿論,前述の現在の埼玉県行田の忍(オシ)の地も日当たりよく開けた平野で,近畿以外ではほとんど限られる巨大な前方後円墳が存在していること(そもそも,邪馬台国の都と考えられる吉野ヶ里も日向の地であった)などが挙げられる。三橋健編の「日本書紀に秘められた古社寺の謎」によれば,天理市にある石上神宮は,「古事記」のなかで,伊勢神宮以外に「神宮」と称された唯一の神社で,崇神天皇の時代に創建され,布留御魂神(フルノミタマノカミ)を祭神とするように,朝廷の武器庫のような役割をして,神宮に対応する格をもった物部氏が管掌していたが,岡山県赤磐市,すなわち,かつての吉備国のなかにある石上布都魂(フツノミタマ)神社から勧請したものといわれ,吉備氏は,物部氏と同族であったということが明らかであろう。

さらに東進して大和に入るに際しては,自らの先端技術などを武器に,その地を支配していたマツ系の長髄彦を支えて行くことになり(「記」では長髄彦の妹と結婚),その地を邪馬台の語に対応するよう大和と名付けたのである。良く知られているように,邪馬台国周辺に現在でも残る地名群が,まるで転写したかのごとく,大和盆地に存在していることもその証となるだろう。