引田康英の九品塾・選択講座

時間=歴史を考える 日本史話三講

第Ⅱ講:時代循環のパターン

歴史の見方について(箇条書き風メモ)

今はどういう時代か,多くの先人たちが指摘している通り,「未来のことを考えるためにも,歴史に学ぶことが必要である」。あわせて,「まちがいを繰り返さないためにも,歴史に学ぶことが必要である」ともいえる。「歴史は繰り返す,繰り返さない」という論議について,全く同じことが起こることは有り得ないという点では繰り返さないが,同じ様な段階を踏むという点では繰り返しており(パターンとして繰り返すが, 同じことが起こるのでは無い),それを知ることで,いわゆる"同じ過ち"を避け,"新たな未来"を開くようにすべきである。たとえば,敗戦後,ドイツのように連合国によって分断されずに済むという恵まれた状況にあるのに,唯一分断された沖縄は差別されたままで,(かつて日本の植民地だった)朝鮮半島はさらに分断の悲劇に思いを致さない訳に行きません。

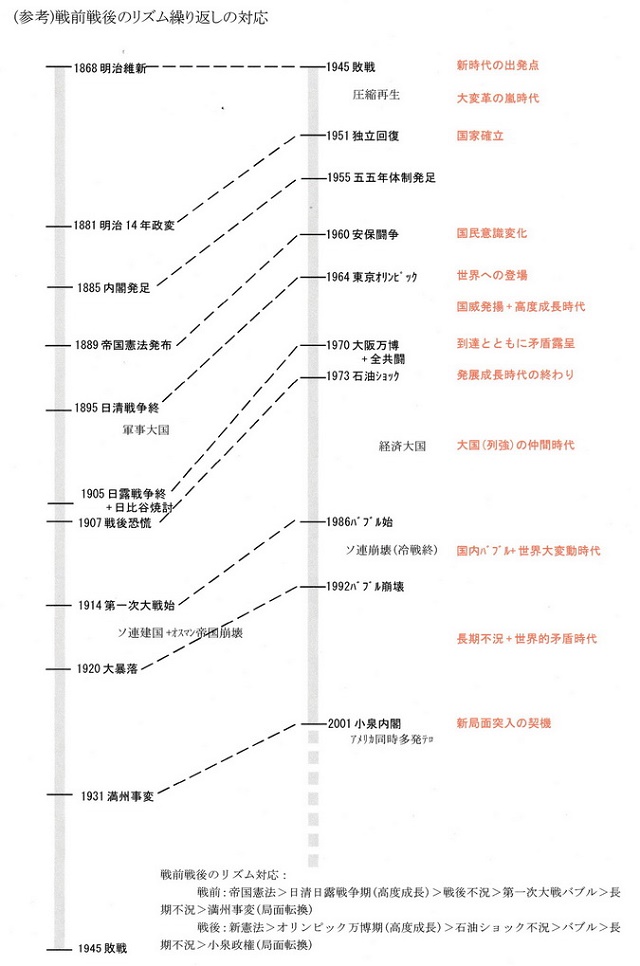

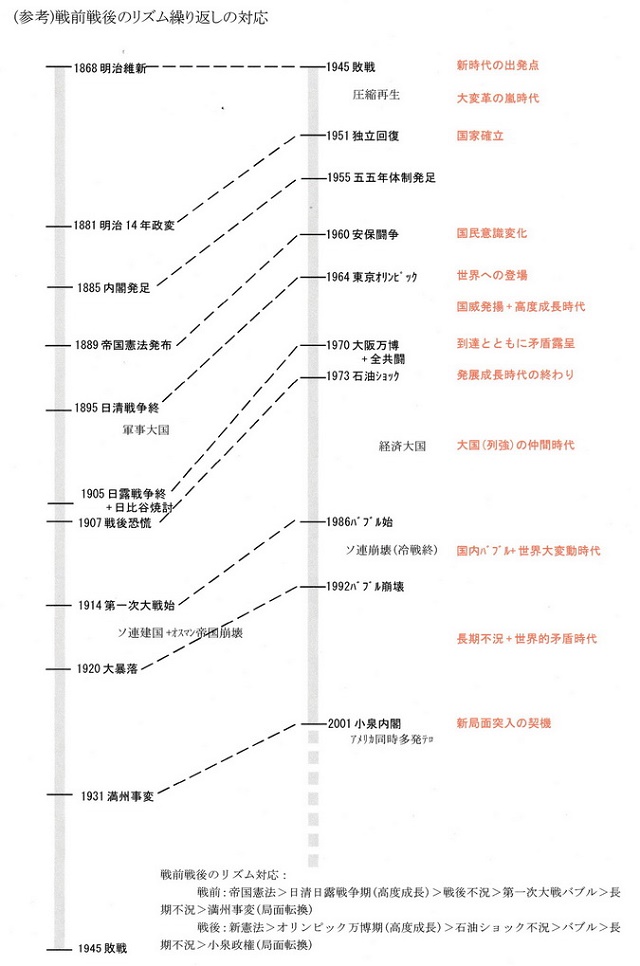

今の時代をどう掴むか,たとえば,小泉政権による"平成の改革"は松平定信による"寛政の改革"に対応するのではないか(政権による改革は庶民にとっての悲劇)。つねに維新だとか栄光の時代を復活せよといわれるが,うまく行かないのはそれ以上の歴史リズムがあるからで,そのリズムを掴んだものが勝利する。時代に翻弄されず相応に生きるには,とくに,満州事変から敗戦までのいわゆる15年戦争期のような時代に対応した生き方を考える。時代の基本構造何でつくられているか,政権主体・首都国土・対外関係・官民バランス・支持反抗・経済文化・災害・宗教・・・を見極める。世界史のなかの日本史として見る(世界的な動きに呼応)。時代推移の基本パターン(大きくみれば文明の盛衰,小さいものでは政権の盛衰)は,ライフステージとの対応とするように,新たな時代が誕生すると,成長,成熟,老化,そして死を迎える。

とにかく,明治維新の呪縛からの脱出が求められる時代だというのに,国民が,安倍首相という長州人を支持するという逆の方向になていることが,後世問われなければ良いのですが・・・・。

<仮説>

①歴史上の出来事にはリズムがある

②歴史上の出来事には順序がある

③歴史上の一時点の出来事は相互に関係のある組み合わせになっている

時代の把握:4つの時代それぞれに段階があり相互に対応する=源頼朝による全国再統一(奥州藤原氏滅亡)・秀吉による全国再統一ほか=首都による区分(奈良・京都・鎌倉・江戸(前半の文化的首都は京都)・東京)=平安末(脱天皇,取り巻き官僚支配)・中世末(脱将軍取り巻き支配)・江戸末(脱幕臣支配)・明治近代末(脱官僚支配)=それぞれ強大な利権

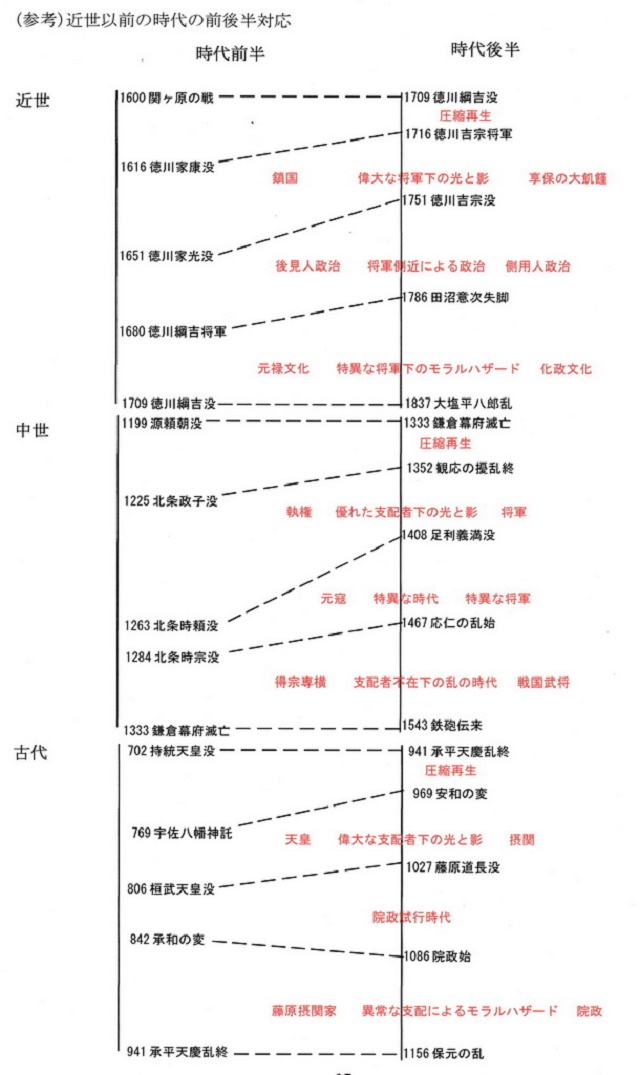

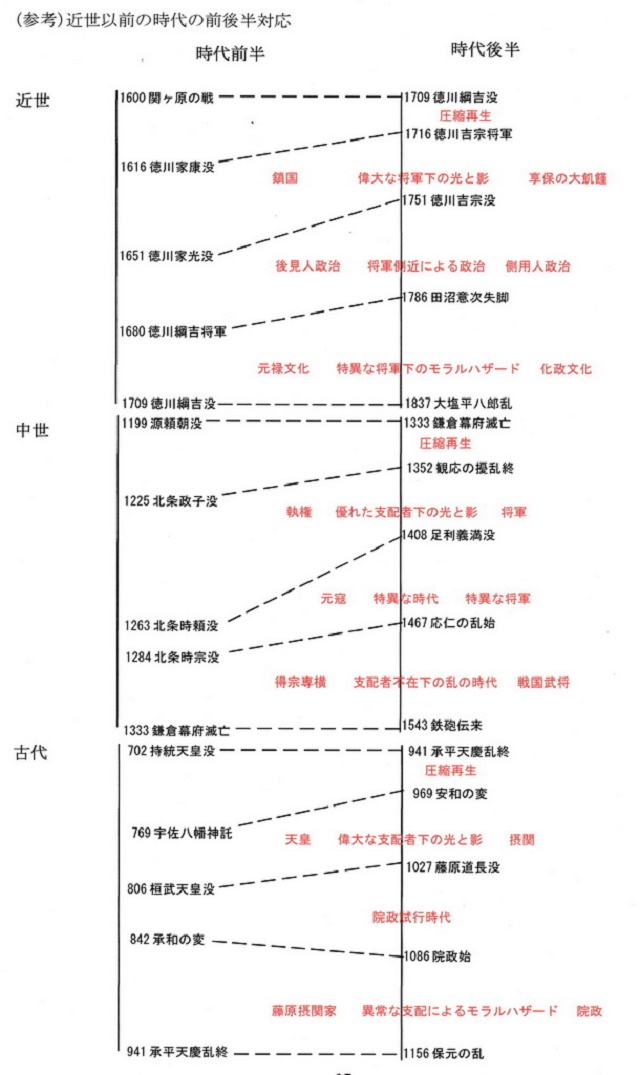

各時代の後半は前半のパターンを辿るところがある(二重の繰り返し)。政治・文化・社会のトライアングル:新政治が確立すると,ユトリから新たな文化(結果であると同時に次代を先取り)が生まれ,新勢力が誕生し,次の新政治を拓く。

慈円の「愚管抄」や北畠親房の「神皇正統記」はじめ,日本の歴史を盛衰や交替などリズムやサイクル捉えようとした人たちがいた。江戸時代には,服部南郭?が世態による区分(~期を~度といっていた)をし,有名な頼山陽の「日本外史」は,平易な文章で大きな影響力を及ぼし(歴史的に優れた理論指導者は皆口語的文章を採用),山本七平が取り上げた伊達千広(陸奥宗弘の父)の「大勢三転考」は最も本質的なところを捉えている。世界でも,古くはトインビー「歴史の研究」,最近ではハチントンの「文明の衝突」など,盛衰をサイクルで捉えようとして話題になった。

サイクルの基準:エポック(画期的な事件など歴史の基準点=民族や地域によって全く異なる=戦後の意味など),年表(歴史時間の計り方,紀元・年号,十干十二支,イスラム暦など),地域固有の歴史。歴史は一方向で進むだけで無く繰り返す部分を持つスパイラル構造=建設・発展・最盛期・衰退や遷都・重厚長大など様々なリズム=中国なども。エポック(画期)とピリオド(時代)のリズム=世界のリズムと日本のリズム共振。

歴史は学であるか

その史実を明らかにし検証することは学問となるが,歴史の流れや全体をどう掴むかは,決して証明できないことから科学足り得ず,あくまでも見方・認識で,それが未来に向けての行動につながる優れてデザイン的行為であり,まさに歴史において変革を成して来た人物がそのことを証明しているといえよう。

歴史それぞれの場面で当時の人たちが"一つの歴史の終り""人心に影響する大事件'"などと認識したと考えられるエポックからリズムを把握する。最も長いスパンで見ると,天皇制が続いているため,世界史の常識である王朝や帝国の交替によって年表を作成する場合,一色になってしまい,日本史の時代区分は単にその時の首都の名称をつけているに過ぎず,その事自体が日本の異質性にもなっている。支配体制(とくに天皇制との関係で):現在までの日本史は天皇制という一つの文明であり,その盛衰パターンやその危機エポックがポイントになる。

古代から近代に至るに従って短くなる等比的サイクル(古代が約600年,中世が約400年,近世が約250年,近代は現在150年)に対し,遷都や重厚長大期と軽薄短小期の交替などなど400年ごとに繰り返すという等差的サイクルもある。世界では,16世紀のニュートンによる世界観根本変革や大砲出現から,20世紀=アインシュタインほかによる世界観変革と原水爆出現というような大変革も。

また,戦後は明治の延長であり,明治は江戸文化の延長,鎌倉時代からは軍事国家の男社会であり,天皇制による支配の仕組みは奈良時代から続いていると言うように,それぞれレベルは異なるものの一つの時代と見做せる。

"近代"としている時代も100年後には遠い過去のものとなってしまい,"近代"ではなくなることから,時代呼称そのものの問題がある。そこで,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ時代など,抽象化して示すことも必要である。

<文明のサイクル>

植生とのアナロジー:最も短期的に出て来て消えてしまう雑草から何千年ものスパンをもつ大森林まで。

時間にメリハリを=フラクタル=1日から文明全体まで(人生・歴史)=盛衰・リズム=自ら"意"をもって計画的に!=宇宙から地球・地球から地域・地域から家庭と空間スケールをアップして行くように,歴史の最も遠くを見るスパンから同一制度上の記憶(明治以降)・そこから近年さらに現在と時間スパンを短くするに連れ,過去はどんどん霞んで行く。

歴史上,すぐれた芸術家は,当時の王室や貴族の雇われ奴隷であったり,個人的に悲惨な状態。現代の飽食の時代には生まれない?

日本がここまで来たのは:歴史上で丁度タイミング良く偉人が出たこと=現代民主主義では偉人は出ない。国民それぞれが自覚していくこと。もう一つアンチ権力の大きな流れ(一揆,延暦寺,倭寇など)があり,それを押さえたものが新たな権力者になるという,いわゆる革命という形ではなく,権力交代がなされたこと。

親鸞と明恵の関係に見られるように,すでに思想が確立した後の人間から見れば,その新思想を弾圧したものは全て悪と見做されやすいが,新思想の登場した当時にあってはそういったことが分かるはずもないのであって,弾圧のみを取り出してすべてを否定するのではなく,旧勢力側にもその伝統の上にのって優れた人物が登場し,新勢力側の人物がその反駁に対抗して磨かれ,長期に耐えうる思想として確立していくことを認識するとともに,現代における新思想に対する不用意な弾圧が後世に問われることも認識する必要がある。

鎌倉幕府の北条氏の凄さは,天皇どころか将軍さえもねらわず,執権という補佐役を創設して,結局実権を掌握したということ?

なぜ伊藤博文が維新後の支配者になったか=グラバー経由フリーメーソン=ジョン万次郎に始まる=坂本竜馬介して維新実現=英米による支配構造=福沢諭吉もその役割=1万円札>徳川家康に対するジョンアダムズの役割(カトリック国からプロテスタント国の影響への転換)> 薩長はなぜ土肥を排除したか=グラバーの息のかかったのは薩長だけだった?

大飢饉と大恐慌も歴史のパターンをつくる(権力の交替)=天明大飢饉で田沼意次の失脚, 天保大飢饉で大塩平八郎の乱,昭和恐慌で軍部覇権

モノ(ハード)を扱う一般商人に対してコト(ソフト)を扱う商人=書肆・画商・興行師・プロモータ・メディア・・

下克上時代に入ってから生まれ育った者が近世への変革を担った=しがらみひきづり失敗した先輩をバカにできる=現代もバブル崩壊後に生まれ育った者が次の変革起こす可能性(世代間断絶大)

始めに新たな価値観で統一を実現する短期政権>その価値観を確立して安定する長期政権>維新や中興を挟んだ長期の交替政権>崩壊して行く過程の乱立時代>再び新統一・・・=天智天皇>天武朝>桓武天皇の維新>摂関時代>院政時代・平氏>鎌倉幕府>建武の中興>室町幕府>戦国時代・織豊>徳川幕府>明治維新>明治・昭和時代>現代=明治維新や太平洋戦争の敗戦など,

現象としては大きいが,長い目でみれば,昭和期までは江戸時代につくられた町民の価値観,明治以降の政治経済の価値観で連続している。1000 年後に振り返って見た時,明治・昭和天皇は天智・天武天皇を超える特別な天皇の時代として位置付けられよう。

田沼意次時代「田沼意次と蝦夷地探検」:1766 本多利明家塾>林子平「海国兵談」> 1781 門下の田沼氏用人土山宗次郎から意次がなすべきことを問われて> 1783 工藤平助「赤蝦夷風説考」提出>1784 平秩東作>1785「東遊記」旅> 1786松前道廣幕府蝦夷探検隊> 1789「海国兵談」提出出版

日本史からみた女性の役割

日本の歴史は先人+ 女系の海洋民族と外来+ 男系の騎馬民族が土着+ 平等の農耕民族を支配すべく争ってきた歴史:卑弥呼時代は奴国代表に海洋民族が支配的>応神朝=純粋騎馬民族(男子優位家父長型)>継体朝=海洋民族との融合=女権復活の証しとしての姉群

日本では出発点に女性=神話のアマテラス+推古天皇+橘三千代+北条政子+三井珠法:

権力も女性によって継承=天武朝では女性群が天智朝を+持統天皇後は橘三千代と光明皇后:

日本文化の基盤は女性型=そこに(近世)儒教の父性支配構造と(近代)欧米の男性支配構造が持ち込まれ矛盾した=中世までは政治的にも女性が重要な役割(北条政子+日野富子):

大正デモクラシーは明治天皇の父性から開放された状況=昭和天皇によって再び父性化:

権力が長く保たれるのは三代目のレベルが高いことによる

三代目=北条泰時,徳川家光,昭和天皇も:

二代目の悲劇=足利義詮+徳川秀忠+大正天皇など存在が無視軽視される:

ニューメディア社会をイメージする(1990メモ)

1:歴史的にみた高度情報化

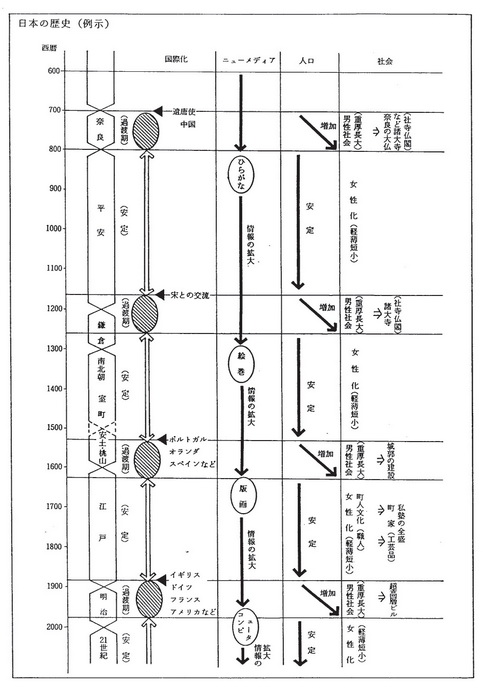

ニューメディアの撰器やシステムについては,すでに多くの説明がなされているが,到来する新しい社会の姿がなかなか予測できず,戸感いを与えていることも事実である。そこで歴史を振り返ることによって,未来を考えてみる。

(1)最初のニューメディア「ひらがな」

わが国が「文字」というメディアをはじめて獲得したのは紀元1世紀ごろといわれている。しかし奈良時代には漢字は難しいため,特別に訓練された人たちが,大陸文化をまねて経典を書写したり,政治行政の文書を書いたり,万葉集を編纂したりするだけであった。ところが,平安時代の初期に漢字をもとにして「ひらがな」が発明され,女子供にも使える文字として,まさにわが国最初のニューメディアとして爆発的に普及し,その結果,「源氏物語」などの女流文学をはじめとして,わが国固有の文化が華ひらいたのである。

(2)繰り返される歴史のリズム

このように外国から基礎的な文明技術を導入し,それを日本化して一般に普及させるという方式は,その後も同じような時間ビッチで繰り返された。平安末期から鎌倉時代には,宋からの文明の流入があり,その後の室町文化へと艮開した。この時代のニューメディアは絵巻などが代表的なものである。安土桃山時代から江戸初期にかけては,ポルトガルやオランダなどから西欧文明の流入があり,その後,江戸の町人文化が華ひらいた。この時代のニューメディアとして,版画による書物や寺小屋による教育システムなどがある。この繰り返しのピッチは外国からの文明流入期がほぼ100年,その後の日本文化的な時畿がほぼ300年というリズムになっており,そして現在,明治100年を過ぎ,ニューメディアによって,新しい文化が華ひらく時代が開かれようとしている。

(3)「重厚長大」と「軽薄短小」

奈良時代には,大都市,大寺院,大仏などが造られ,まさに,重厚長大の時代であった。それに対して,平安時代は密教絵画をはじめ,きめ細かいものが尊重きれた軽薄短小の時代といえる。同じようなことは,もう一つの大仏の鎌倉時代と,室町時代についてもいえる。安土桃山(江戸初期)時代もまた,城造りや日光東照宮にみられるように重厚長大の時代であったが,江戸時代は職人の文化による伝続工芸にみられるように軽薄短小の時代といえる。江戸の文化を支えたのは,高度に加工された工具などの当時の先端技術であり,このことはテクノポリスによる製品と,その上に形成さ九るニューメディア文化との関係に喩えられる。

(4)時代の流れとニューメディア

軽薄短小が尊重された各時代は,人口の伸びも少ない低成長の時代であると同時に,高齢化,女挫化,分散(地方)化,高学歴化,サービス経済化などの点で共通しており,つまり成熟化の時代といえる。これらのことは,そのオーダーが異なるとはいえ,今まさに我々が迎えている時代の状況である。我が国はこのような状況を何回か繰り返し,その中でより多くの人達が潤いを持って暮らせるシステムを形成し,高度な文化を育んできた。ニューメディアは,すでにあるものの合理化・効率化などよりも,新しい祉会のあり方(「ひらがな」が女性化に対応したように)に直接的に対応するものとして位置づけることが必要である。

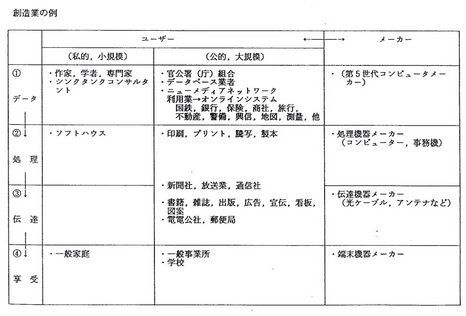

2:製造業から創造業へ

(1)「もの」をキーとした従来の産業分類

新しく出現している産業には,従来の産桑分類にあてはまらないものが多い。第三次産業においては,サービス産叢の都分が急速に拡大しており,製造業でも"その他,他に分顕されないもの"の増加が著しい。今まで製達業に分類されている印刷・出版業は製造業ともサービス産業ともいえる面をもっている。また,農業でも健康食品として売るようになると新たな分顛が必要となってくる。製造業全体としても。ファッションに代表されるように製造(ものをつくる)以外の部分の比重が高まっている。こういった新しい産業を"第四次産業"とか"知識集約産業"などと呼ぶことがあるが,それらの産業に共通ししているのは,ソフト部分の付加価値の大きいことであるといえよう。

(2)「情報」をキーとする新しい産業分類

従来の産業分類の考え方は。「もの」を基準につくられている。つまり,資源→加工→流通→消費というサイクルである。それに対し。従来の産業分頬にあわない新しい産業は,「情報」を基準にして考えるとわかりやすい。そのサイタルは,データ→処理→伝達→享受というパターンになる。「もの」のシステムでは"製造業"が中核であるが,「情報」のシステムでそれに置き換わるものを"創造業"とよぶ。芸術ではなく,まさしく「業」である。両者の大きな違いとしては。製造業が一方向の流れであるのに対し,創造業は享受したものがまた情報になるというスパイラル状の再生産の性格をもつことがあげられる。

(3)創造業の具体例

創遷繋のひとつのサイクル(断面)をみると。以下のようなものがあげられる。

・データ:官公署(庁),組合,銀行,作家など

・処理:大学,研究所,コンサルタント,シンクタンク,印刷製本関係,新聞社。放送局。通儒社など

・伝達:電々公社,郵便局,書籍・雑誌・新聞・広告など

・亨受:一般家庭,一般事業所,学校など

(4)創造業の立地連関

かっての製造業が資源立地型であったように,現在の創造業は「情報」の発生源のまわりに集まっている。東京への集中がまさしくそれを表している。しかし,製造業が先端化に伴い緑の環境のよいところを求めるようになったように,ニューメディア社会では,隣接する必要もないため,創造業の立地は自由になり,今後は製造業以上に,快適環境を求めて立地してゆくことになると考えられる。

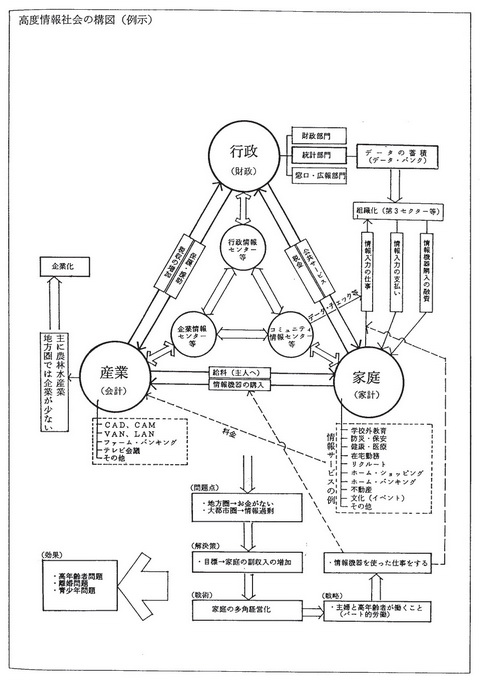

3:高度情報化社会に向けての家庭の設計

(1)現状の分析と問題点の抽出

ニューメディアに対する現在の社会のあり様を,各立場について概観すれば,以下のようにまとめられる。

・行政:各種の情報の起点となるものを多く持っているという立楊からみてニューメディアによる効果は大きいはずであるが,現状ではごく一部を除いて実行されていない。行財政改革にみられるように,投資や人員の増大に慎重になっており,ニューメディア導入が実質的に一層役立つようにしなければならない。

・産業:ニューメディアの開発・利用の主体になっており,技術的進歩は著しい。しかし,第一次産業や中小企業においては,その導入は遅れている。また,ニューメディアのハード,ソフトの生産者として,家庭や行政への販売促進が期待されているが,ニーズの発掘が遅れている。

家庭:ニューメディアという言葉はマスコミ等を通じて家庭内に入ってはいるが,主婦,高齢者を中心とする家庭人にはその実体がつかめていない。また,現在紹介されているものが家計の負担をさらに増大するものであるのに,そこから得られるサービスが少ないという認識もある。低成長期においては,各世帯の支出増は困難であり,新たな視点が求められる。

(2)解決の手法

上記の問題を解決するにほ当然のことながら,各世帯における所得の増大を第一に考えることが必要である。収入が増えれば支出が増える。従来,世帯の所得の増大のためには,産業の誘致が必要であるということが当然のように考えられてきた。それは,世帯の主要な所得をみているからである。近年,主婦のパート等にみられるように世帯の副収入の役割が大きくなっている。この収入の増大をはかることを考える。「にわとりとたまご」の関係にたとえれば,従来「にわとり」(大きなもの。企業語致等)から発想したものを,「たまご」(小さなもの。家庭作業等)から発想することである。各家庭においては,現在働いていない人(主婦と老人を中心とする家庭人)が働いて収入をもたらすこと,つまり家庭の多角経営化をはかりうるものとなる。世帯を構成する人が各々仕事を持って収入を得れば,家計にゆとりができ,新しいものやことにモれを使うことができる。同時にまた,生活の目的意識が確立され,家庭を構成する各人がお互いに相手を尊重でき,21世紀にふさわしい新しい家庭構造を育むことができる。

家庭の多角経営化を具体的に推し進める戟術として,情報機器を使って新しい仕事を取り入れることが考えられる。既存の様々な仕事は,これを担当する人もすでに決定されており(多くは家庭の主収入となる),これに新しく家庭人が加わることは,別の失業を紹くことにもなる。高度情報社会においては,行政をはじめとするあらゆる分野で,データベースの作成が必要となるが,現状ではごく一部で手がつけられはじめたにすぎず,今後,膨大な量が発生する。情報機器を備えつけ,データバンクとの交流手段を確保すれば,家庭に居ながらにして時問に制約されずに自由にできる,うってつけの仕事になると考えられる。

仕事ができ,取入が得られる手段となった情報機器は,家庭にとって新しい意味を持つ。情報機器になじむことと収入が増大することによって,その利用が大幅に促進され,現在考えられている様々なサービスへの支出が増大する。機器の購入も早くかつ多くなり,わが国産業全体の振興へと還元される。データベースの構築においては,行政の果たす役割が大きい。とくに地方においては,大企業等がないため。主要な発注者になりうる。制度上の問題がいろいろあるが,何らかの形(たとえば第三セクター)で各世帯へ仕事が流れるような方策をとることが期待される。

(3)成熟化へ向けて

家庭の多角経営化による仕事に様々な社会的効果を及ぼす。高齢化社会における高齢者の再就職問題が解決され,家庭内における老人の地位が変化する。生活の目的意議と家庭の中での相互の尊重などによる離婚問題の解決や,主婦が外出しないで仕事ができることにより,子供との接触が多くなり,青少年問題の解決にもつながる。また身障者が仕事に参加することも促進されよう。家庭におけるニューメディア導入を段階的に整理すれば,以下のようになる。

・ステップ1:仕事のための機器の購入。データベース作成等による収入と,機器への親しみの増加。

・ステップ2:金銭的ゆとりによる教養,娯楽などの希望の実現。(新しいソフト。ハードの購入,利用)各種サービスの享受。仕事としては,単なる文字データのインプットから画像情線などより高度なもののインプットが可能になる。

・ステップ3:高度情報社会が実現し,各種の機器や情報が社会を構成するようになる。高度情穣社会の家庭生活は安定し,金銭的にも心理的にも"ゆとりとうるおいのある"成熟したものとなる。

4:交通システムの展開に学ぶ

運ぶものの内容とそのスピードは違うが,ふたつの点を結ぶことに始まり,複雑な網の目(ネットワーク)を形成していくという点で,情報システムは交通システムにきわめて類似している。交通機関として鉄道,自動車,飛行機,高速艇など,大量かつ多様なものが出現してからまだ200年程度にすぎないが,先行事例のひとつとして,その経験に学ぶことができる。

(1)ハードシステムの共通性

情軽システムほよく,無線系,有線系,パッケージ系にわけられるが,交通システムとの対応では,それぞれ次のように見なすことができる。

①無線系:飛行機や船のように,特定の路線施設を持たないもので,空港,港湾など出入口となる施設は,情報におけるテレポートに対応する。船は沿岸に限られるのに対し,飛行機は内陸のどこにでも出入りできる点で,衛星通信に類似している。

②有線系:鉄道とその駅,自動車の道路とインターチェンジや駐車場に対応する。鉄道は,路線やアクセスが限定されるという点でクローズドであり,流れとしてはデジタル的で,自動車はその反対であるといえる。

③パッケケージ系:コンテナが若干似ていると考えられる。

(2)公共交通機関とマイカー

交避システムを別の目で見ると,その本質的な違いは公共交通機関型かマイカー型かであると思われる。前者には駅や空港など人が集まる出λロが必ずあり,都市形成の上で大きな役割を果たしている。マイカー型では,個々の人たちがそれぞれ自由に動きまわれる代わりに,都市としてのまとまり,あるいは繁華街のにぎわいなどを減ずる傾向がある。現在提案されているニューメディアのハードシステムは,各個人,各世帯,各企業が相互に自由にアクセスできるという点だけが強調され,マイカー型を指向している。このことが,構成員が個々バラバラになってきている社会の状況を一層進行させるのではないかという不安につなぷっていると思われる。

(3)新しい駅や港をつくれるか

かつて,駅や港は交遜拠点として年形成の中心的投割を果たしてきたばかりでなく。さまざまな出会い,思い出などを含めて,市民の精神的なシンボルにもなっていた。魅力的な年は,駅や港の魅力に負っているところも大きかったのである。マイカー時代になり,その役割を減じてきているとはいえ,東京などの大都市の魅力,活牲化の基礎として見逃すわけにはいかない。ニューメディアを鉄道の駅にからめて新しい情報聖ソターとして位置づけようという動きも当然であり,彼来の駅に新しい役割を与えるものと考えられる。しかしせっかかくのニューメディア社会であるから,情報を主体として,従来の駅に代わる新しい都市形成の核となりうる拠点づくりが求められる。テレポートやテレコムプラザ等の提案はその芽ばえと思えるが。さらに知恵をしぼらなければならない。

(4)新交通システムの課題

20年くらい前から,新交踊システムについて多くの提案がなされているが,その導入の進捗や見通しがはかばかしくないことはよく知られている。その原因としては,

①システム提婁ぷ多すぎてその選択に迷うこと。

②システム全体が完成しない限り,その運用がはかれず。効果もあらわれないこと。

③システムに対応する新しい都市像が明確でないこと。

などが考えられるが,これらのことは,そのまま今のニューメディアのハードシステムの状況にあてはまるといえる。新交通システムの轍を踏まず,将来に向けてのコンセンサスを得るためには,とくに③の点が重要であり,そのための装置を明確にする必要がある。

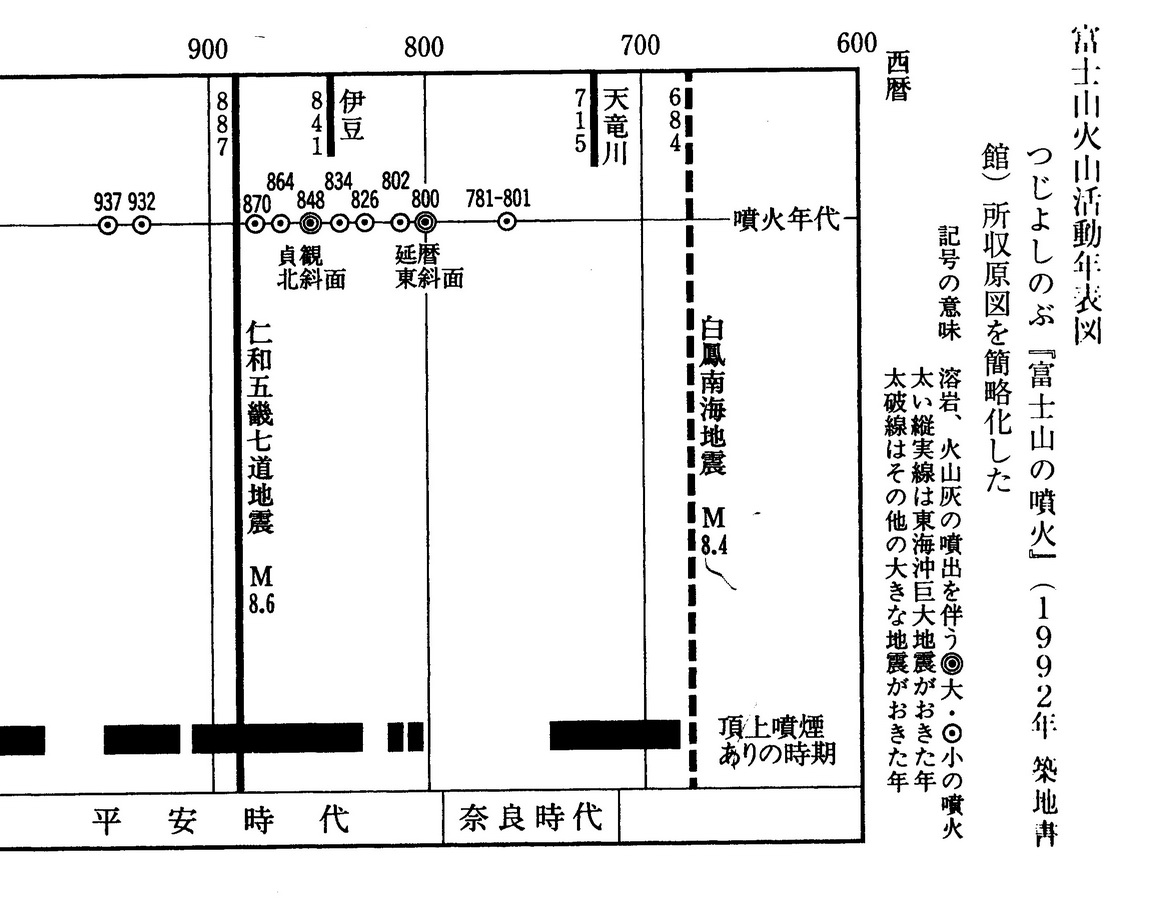

富士山噴火と巨大地震

東日本大震災以降,地震や噴火が続き,南海大地震や首都直下型地震,富士山大噴火などが,現実味を帯びてきた。三陸大津波に匹敵するようなの富士山宝永大噴火で対して江戸時代の幕府はどう対処したのかということをに論じた永原慶二著「富士山宝永大爆発」によれば,まさに大爆発,それも国土の動脈東海道の近くで起こり,噴火による降砂や噴煙が招いた天候悪化だけでなく,相模平野小田原藩領では分厚く積もった火山砂が河川の流路に影響し度々大洪水を起こすに至るなど,三陸大津波と簡単に比較することはできないが,被害の大きさは想像を絶したものであった。藩領を幕領に変えるという大胆な政策とともに,自ら被害者たちと直接会うなど先頭に立って復興事業を進めた時の関東代官伊奈忠順や,その業務を引き継いだ田中丘隅,さらには蓑笠之助の話など知ると,現在の政府の対応にもどかしさを感じざるを得ない。

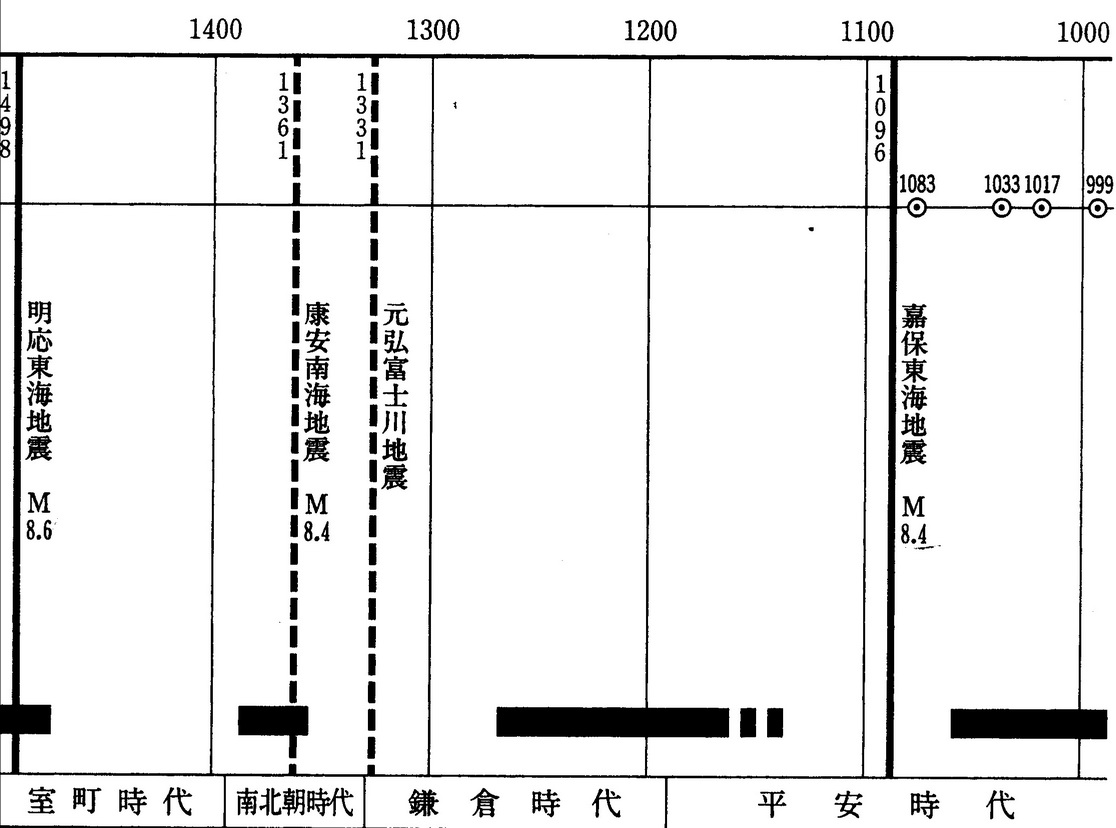

それはさておき,その本に掲載されていた富士山噴火とそれに関連すると見られる大地震の年表から作成してみた図から,古代から中世,中世から近世,近世から近代へと時代の変革が始まる端緒の頃に巨大地震等がみられるが,それ以上に,各代を前後に分けた中間点前後の異常な時期が象徴的である。

平安時代には,中間点となる平将門の乱の少し前に巨大地震,中世では,後醍醐天皇の討幕活動で鎌倉幕府が滅亡,建武の中興を実現するも失敗,南北朝に分裂,足利尊氏が観応の擾乱を経てようやく室町幕府を確立するまでに至る間に,巨大地震が2度,江戸時代では,生類憐みの令に象徴される特異な将軍綱吉のもと,赤穂浪士討入りという大事件の翌年に巨大な元禄地震が起こり,その4年後には巨大地震とともに富士山が大噴火する事態となり,その復旧もままならい翌々年,将軍綱吉が死去,その後学者新井白石が主導するという異常な時期の後,ようやく将軍吉宗が登場して江戸時代後期が確立するというわけです。明治維新後の近代に入ると,大正デモクラシーの最中にその後の方向を暗示するような原敬首相暗殺事件が起こり,その2年後に関東大震災が発生,不況のなかようやく復興する頃には満州事変が発生して軍国化が一気に進み,太平洋戦争に突入,敗色が濃くなるなか,国民には広くは知らされませんでしたが,1944年東南海大地震が発生,その前年には鳥取地震,翌年には三河地震と続くなか,ついに敗戦となり,その翌年にはまたまた南海地震が発生するも,戦後のドサクサに紛れてしまい,GHQ支配からようやく独立して近代後期に入ったというように,それぞれ著しく相関いる。政治の混乱と天変地異とが重なった当時の人たちの心境はいかばかりであったかと思わざるを得ない。

また,早良親王を排斥して桓武天皇が即位した時から怨霊時代が始まるが,その後の嵯峨天皇時代に力をためた藤原氏が,嵯峨上皇の死とともに承和の変を起こして覇権を確立するも,排斥した菅原道真をピークに怨霊時代が続くのに合わせるように,富士山も噴火を繰り返すが,院政によってその覇権が奪われると,ピタリと止んでしまったのも象徴的である。

東日本大震災は近代(明治維新体制)の終りの始まりを示すもので,最近の地震や噴火続きも安倍政権やそれを見習うかのような日本社会のモラル崩壊に対応しているのかもしれないのだ。

(参考)

維新後の皇居建設経緯

1868年:とりあえず江戸城を東京城・皇城と読み替えて入居。

1873年;女官の不注意から出火し,西の丸御殿が焼失>新宮殿(明治宮殿)建設が必要になる。

この間,天皇は紀州藩の古い屋敷を増改築した仮皇居(赤坂離宮)に入居していたが,皇居御造営造営事務副総裁宍戸?の国家的行事の場にふさわしくないとの指摘で,壮麗な新宮殿建設が急がれる。

1876年:フランス人建築家に依頼して,赤坂離宮が着工されるも,諸問題が発生し中断,

1879年:西の丸に西洋風の謁見所と宮内省庁舎,山里地区に日本風の奥向御殿建設が決定するが,

1880年:西の丸の地盤が弱いことが判明し,そこに,木造の和風宮殿を建設することに変更するも,造営プロジェクトに洋風推進者の榎本武揚が参画,

1882年:コンドルの設計で,山里地区に洋風の謁見所,吹上に奥向御殿建造に決定するが,とくに,皇居御造営造営事務副総 裁宍戸?の帝国憲法が発布される年には完成しているべきとの指摘で,

1884年:西の丸と山里地区に木造の和風宮殿を建設することに最終決定。同時に,皇太子のための東宮御所建設を計画,

1888年:木子清敬らの設計で,ようやく,京都御所に倣った明治宮殿が完成。

さらに,日本の建築界の名誉をかけて総力を結集し,

1900年:皇太子のご成婚で,神前式の結婚式が一般に知られるようになった。

1909年:片山東熊を中心に,洋風建築技術の総決算となる赤坂離宮が完成,明治建築最大のモニュメントになる。左右対称に 造られ,皇太子の住まいはその一方で,もう一方は,もともと迎賓館であった。

1912年:明治天皇崩御で皇太子は大正天皇になり,赤坂離宮住まいは,わずか3年間であった。

赤坂離宮は,戦後,昭和の大改修を行い,

1974年:赤坂迎賓館となる。

国会議事堂建設の経緯

1886年:最初の発議。

1890年;外人建築家と臨時建築局が共同で設計した木造洋風2階建仮議事堂は,わずか2カ月で出火,

1891年:引き続き,別の外人建築家と共同で設計した,同じ形の第二次仮議事堂が完成。

1909年:大蔵省臨時建築部の妻木頼黄らに対し,辰野金吾らが,{建築雑誌}に,コンペを実施するよう一文を寄せ,

1910年:歴史的トピックとなる日本建築学会の討論会「我国将来の建築様式を如何にすべきや」が開催されるなど,

本議事堂建設への紆余曲折が続き,第二次仮議事堂が使われ続ける。

1918年:学会の運動の成果により,様式は限定しないが,外国人は排除した念願のコンペが実施される。

1919年:118の応募から最終的に当選した4案が東京教育博物館で展示され,{建築雑誌}ではコンペの経緯を振り返る特集をし ているが,傑出したものは無く,全体に不調で,若手建築家からはコンペのやり直しまで求める声まで起きるも,

1920年:当選案をもとに,大蔵省臨時建築部の吉武東里(泰水はその次男)が設計して,着工。

1923年:この間,第二次仮議事堂は関東大震災に耐えるものの,

1925年:火災で焼失してしまったため,わずか3カ月の突貫工事で,やはり木造洋風2階建の第三次仮議事堂が完成。

1936年:本議事堂がようやく竣工,最初の発議から実に50年を要し,当時としては最も高い建物ではあったが,コンペからも 18年たってすでに時代遅れのものでになってしまった。

角栄の呪い:稀有な政治家を国民あげて潰してしまったことが,その後の日本の政治をいかがわしいものにしてしまった。(自自連合が発足した1999年記す)

田中角栄は,学歴ばかりか,ほとんど何の経歴も無いだけでなく,明治維新時に賊軍とされた長岡出身で,明治維新時には,新潟が三都に続く四番目の都市であったほどだったのが,裏日本と呼ばれて蔑まれるようになってしまった日本海側の代表ととして,敗戦直後に吉田茂を救った時から,池田,佐藤内閣までずっと裏で政策主導,政策を次々と実現させてきながら,官僚を意のままに動かせるだけの力をつけ,首相になると,まさに政治家主導の自主独立政治を行おうとするなど,その結果,官僚さらにはアメリカ依存体質の日本のエスタブリッシュメントからの総攻撃を受けて失脚させられた。財界の美談のようにいわれる東電の献金廃止すらその一環であり,まさに,江戸時代の田沼意次のような存在。その後,裁判に持ち込まれ,ついに死に至ってしまうが,間違いなく,戦後最大の逸材であった人物をこぞって潰してした,その後の日本の政治は,どんどん劣化,国全体がいかがわしくなったといいえるのではないだろうか。

よく言われているように,日本の国益上重要な石油資源の確保のため,メキシコ油田に手を出したところ,アメリカが角栄つぶしに乗り出した。「文芸春秋」というエスタブリッシュメント側のメディアを使って世論操作,立花隆への情報はすべてアメリカからの提供されたという(彼はその後,アメリカの覚えめでたく,NASAへも自由に入れるようになった)。そもそも,ロッキード事件もアメリカから暴露されたものであり,日本の国民が一致して角栄を支持していれば,アメリカの意のままにならなかったはずのところ,他のマスコミも合わせて簡単に騙されてしまった。つまり,官僚をはじめ,いわゆるエスタブリッシュメントが,成り上がり者をつぶすということと一体になってしまったのだ。本来国民は,学歴や係累が無く,自らの実力で登場し,地方の立場に立つ角栄をつぶす理由など何も無かったはずだ。そして,これだけの人材を国民が抹殺してしまった結果,平安時代の菅原道真のように,その後の日本はまさに祟られているといえよう。

角栄退陣後の日本の政府はアメリカの傀儡になったと言ってもよい。その元締めが竹下登で,彼はかって英語の先生であったことなどから,フリーメーソンとなり,英米の世界支配の中に組み込まれた。角栄にとどめを刺したのは,彼の創世会の旗揚げである。その後の彼は,如何にしてアメリカの意向を実現するかであった。消費税の導入しかり,バブルも結局はそうであった。そして現在,自自連合として実現,それは小淵の大きな役割であった。あれだけ自民党内できらわれていた小沢との連合が成ったということに,すべては示されている。一つは,日本が自ら手術できなずにいること,アメリカ経済が影響を受けるのを何とか防ぎたい。もう一つは,アメリカが世界でやっている警察的な役割に,日本を何とか巻きこみたい。特に,北朝鮮への武力行使も射程にはいってきたということだ。平和ボケの日本人をテストする意味もあって,北朝鮮のミサイル発射を容認し,その後,北朝鮮の言うまま,人工衛星の打ち上げであったと言い続けた。今や日本は軍国化の準備に踏み出したといえよう(国旗と国歌の問題が急浮上していることも,そのことを示している)。

実は日露戦争以来,英米の陣営に組み込まれている。日本がロシアに勝つことができた大きな理由の一つが軍資金であり,(フリーメーソンだった)高橋是清に対して,イギリスから大きな援助があったことによる。第二次大戦は,英米に組み込まれていることへの国粋主義的反発も大きかった。ポツダム宣言はじめ,戦後の処理をみれば,英米が如何に日本を大事にしていたかが分かる。日本が驚異的な成長をすることができたのも,それによるところが大きい。これらを象徴するのが現行の紙幣である。福沢愉吉,夏目漱石など親英米派,特に新渡戸稲造にいたっては,何故この人がというくらい。あまり使われない五千円札のデザインには,既に指摘されているが,恐るべきことが詰め込まれている。そして,この新紙幣に切り換えたのが竹下登であった。

結局は角栄の弟子たちがその後の政治を担当してきた。例の竹下派七奉行は,小沢が新進党を旗揚げして以来,分裂を続け,今や小沢だけが自由党,羽田は民主党,奥田は死に,渡辺はやりくりつかずに消えてしまった。自民党に残った三人も,橋本はご用済み,梶山は派を離れて反主流になった。それでも,小淵を始め,それぞれに重きをなしている。また,細川は角栄の直弟子であったし,武村は「列島改造論」のライターであった。これらのことは,角栄の周りに如何に優秀な人材が集まり,かつ上手く育てて来たかを示している。娘の真紀子もまた人気があるが,旧い政治家が男子を跡継ぎにしようとするのに対し,角栄は男女差別をしていなかったといえる。しかし,いずれも角栄の一面を,それもわずかにしか受け継いでいない。特に,大きな構想を持って官僚まで動かすという点では,小沢にそのわずかな痕跡が見られるに過ぎない。いわゆる金権という悪い面はもっと悪くなった。角栄は自らの構想を実現する手段としての力を大きくするために金集めをしていた。ところが,金丸にいたっては,単に私腹を肥やすためであった。政治家は本来,国民や日本の将来のために何をやったかで評価されるべきものであり,手段について問われるのは,それがやっていること以上に問題になる場合であるはずだ。アメリカでクリントンのスキャンダルに対し,国民が大統領を支持し続けたことがそのことを良く示している。ついでに言えば,官僚こそはほんの僅かな罪でも大きく糾弾されるべきである。政治家はいやしくも選挙の洗礼を受けているのに対し,官僚は匿名性の影に隠れて,その身分が保証されているのだから。

角栄の役割は何であったか。明治100 年を過ぎた日本の在り方を大きく変えることであった。特に,維新の際つぶされた奥州列藩側の恨みを解消できたはず。未だに会津と長州は仲良くできない。奈良時代の外国文化を消化しつつ,いわゆる重厚長大の時代が平安遷都という最大の事業によって,新たな時代に入ったように,「日本列島改造」があった。これを思い切ってやっておけば,その後のバブルのようなことはなかった。新幹線を始め本音は皆その恩恵を受けている。特に遷都問題を考えると,角栄がいたならばと思う人は多いだろう。実際彼が実現した「筑波研究学園都市」は機能が限られているとはいえ,まさに遷都であった。角栄なき後は,いわゆる核都市への一部の機能移転すらなかなか実現できないでいる。

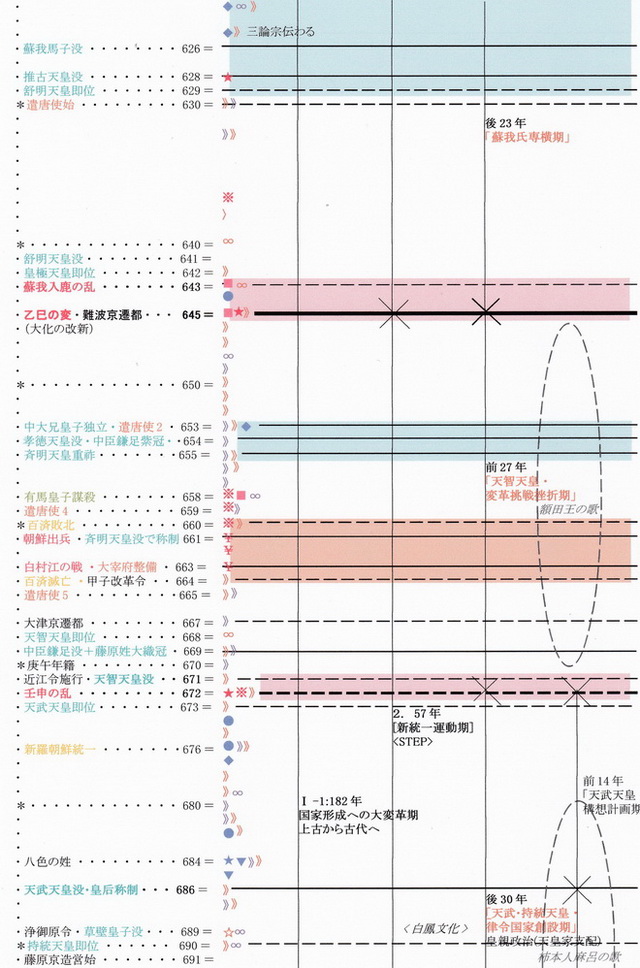

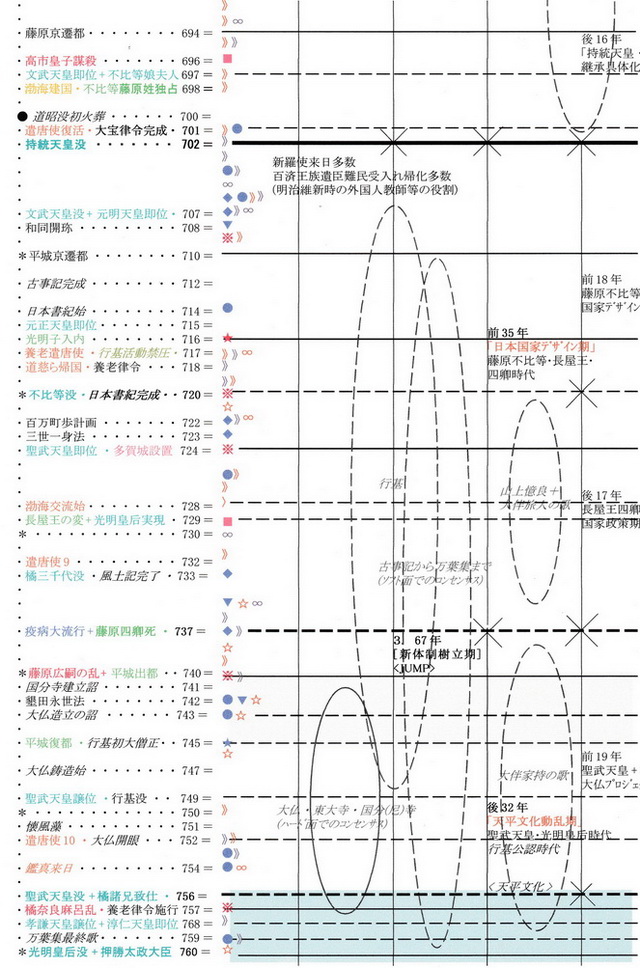

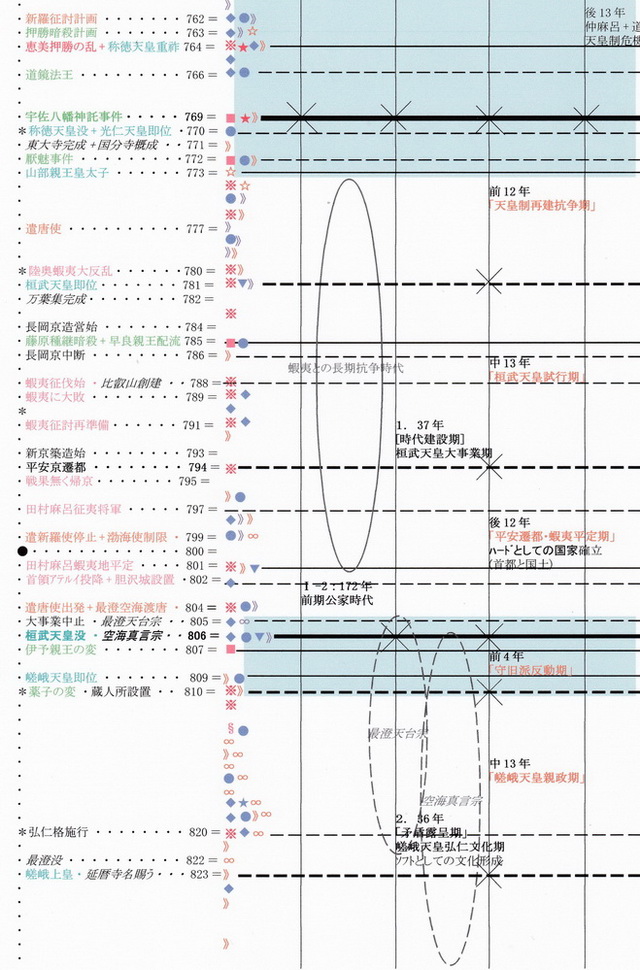

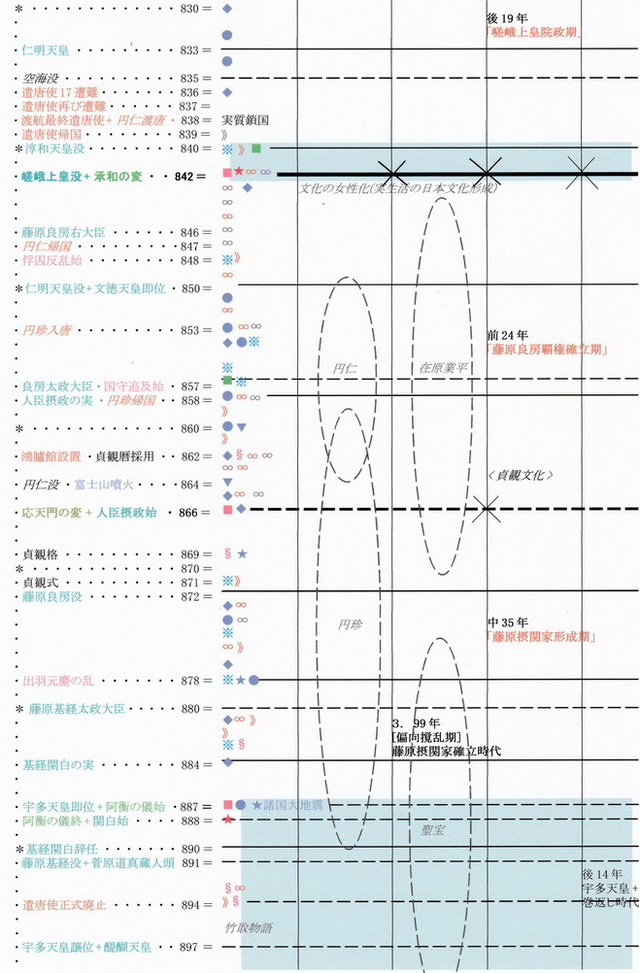

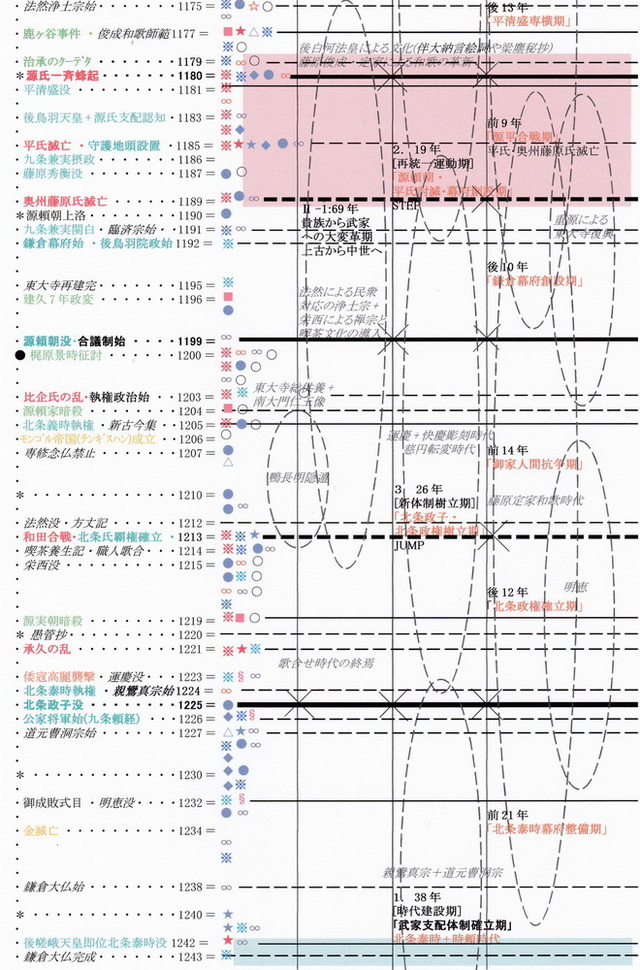

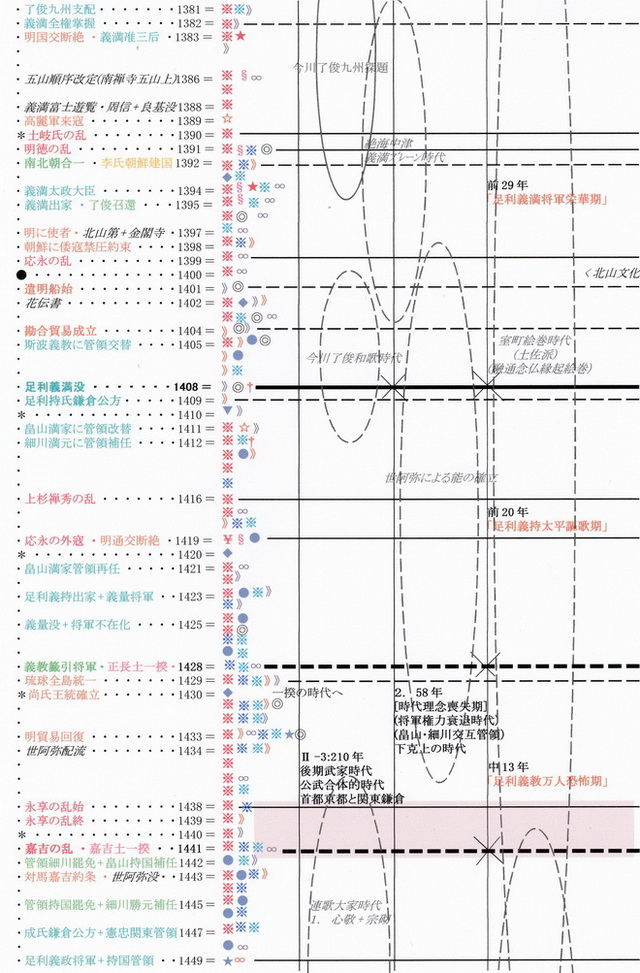

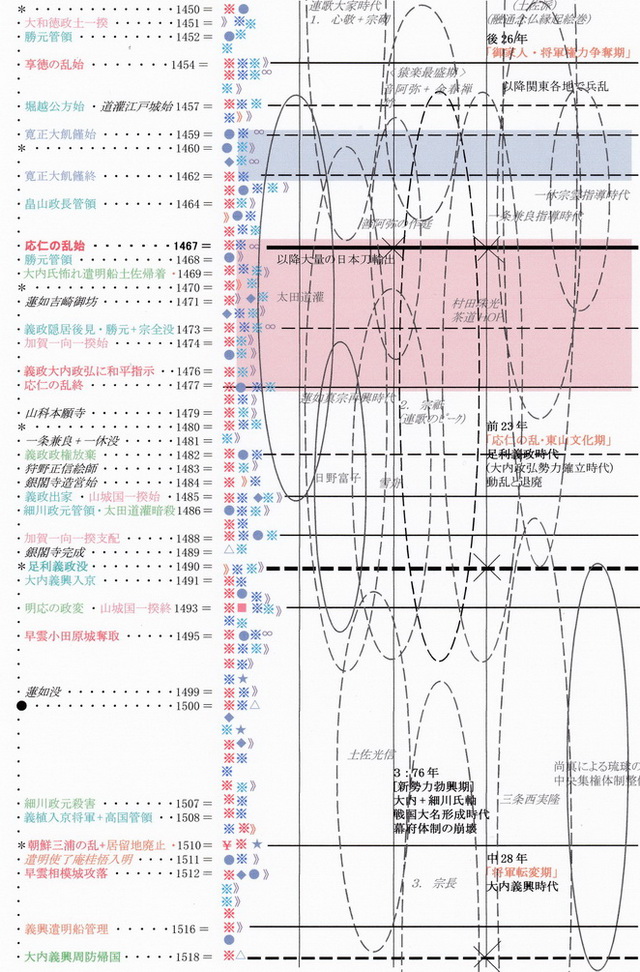

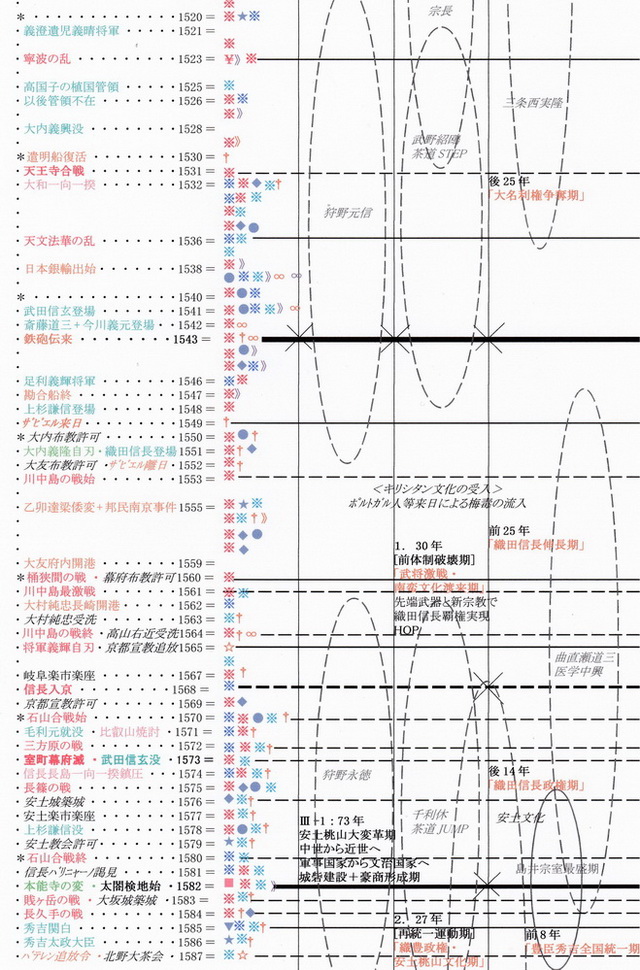

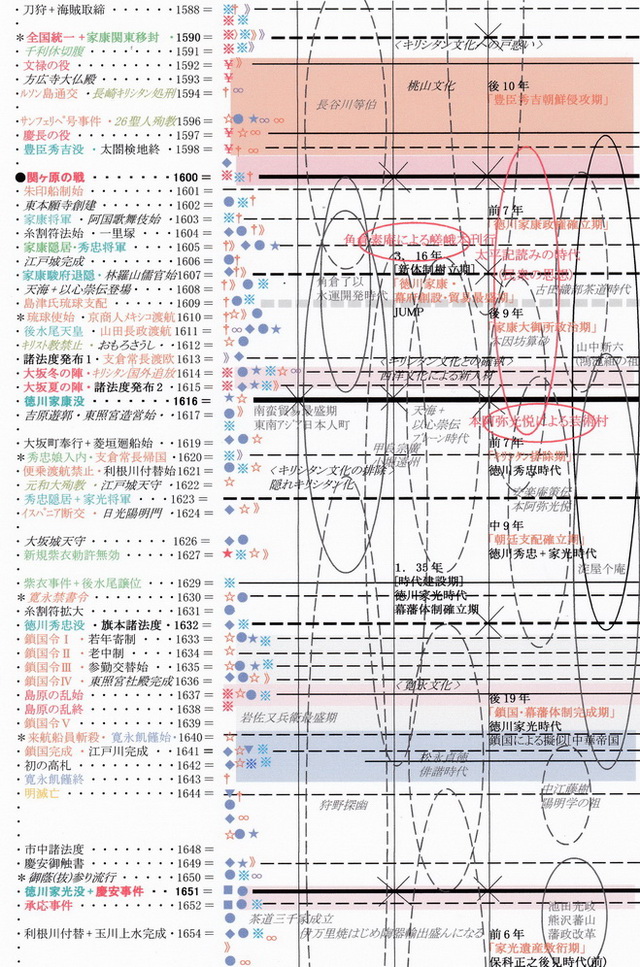

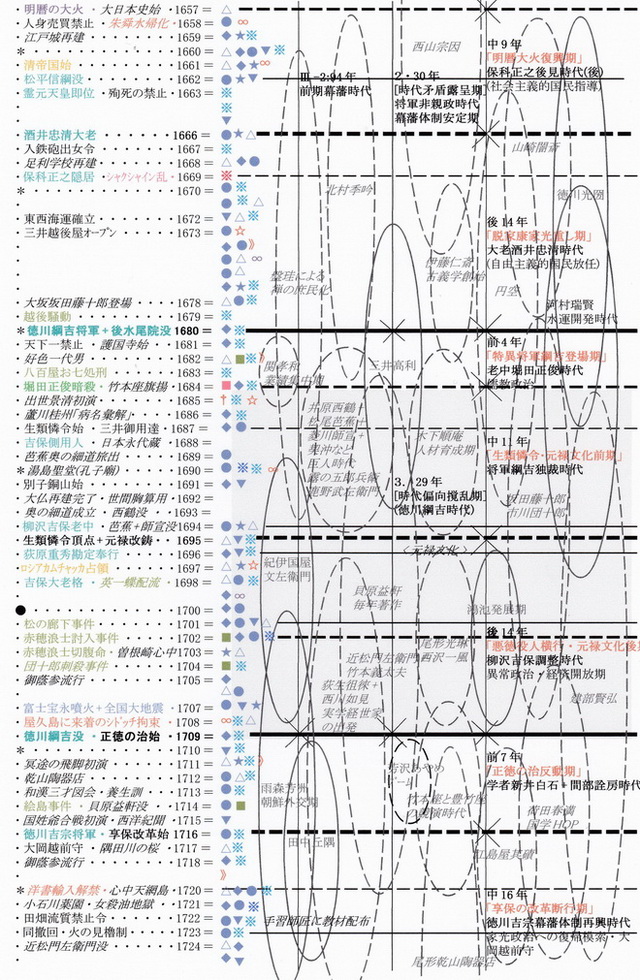

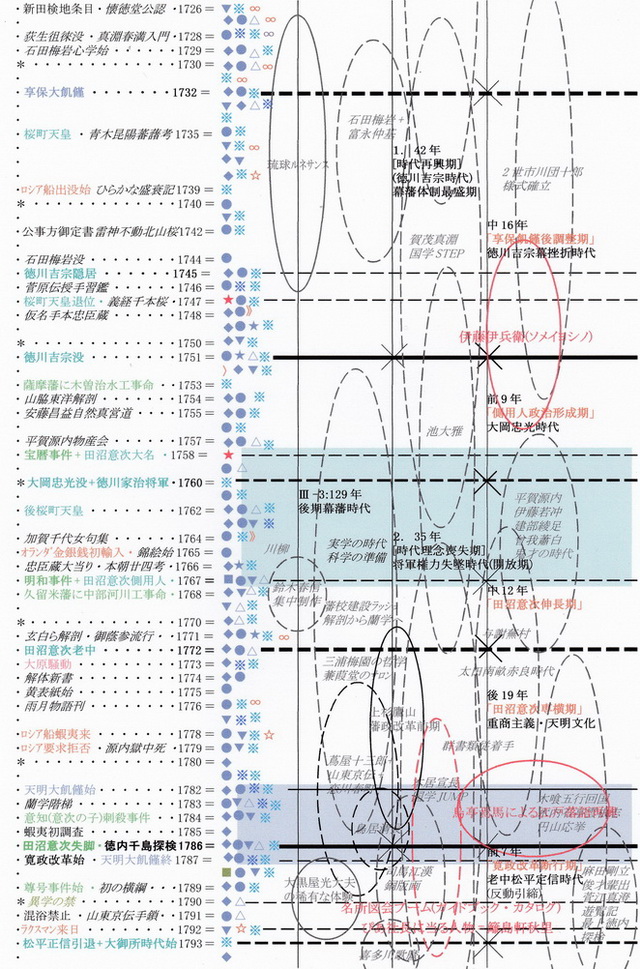

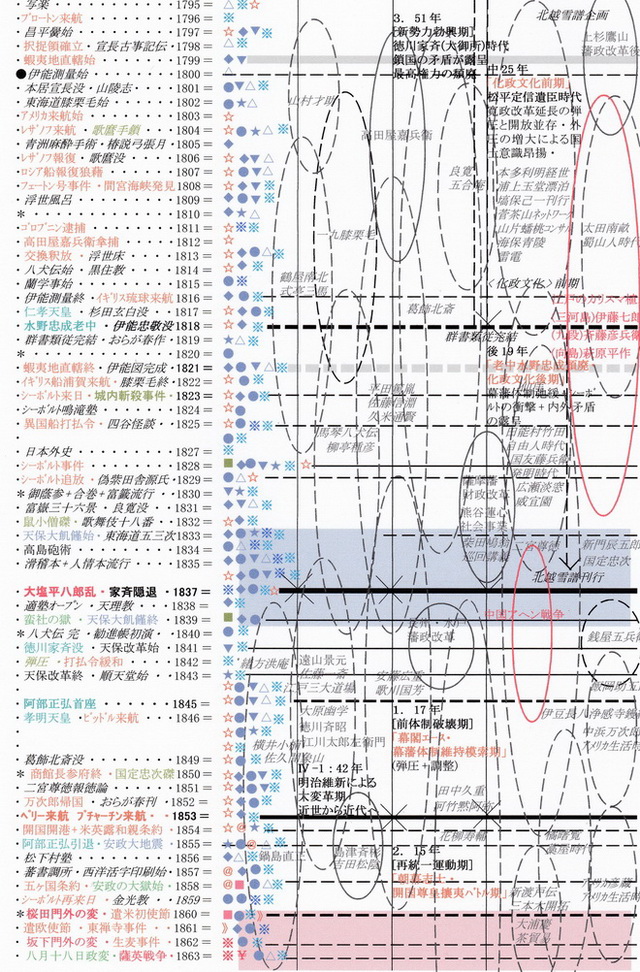

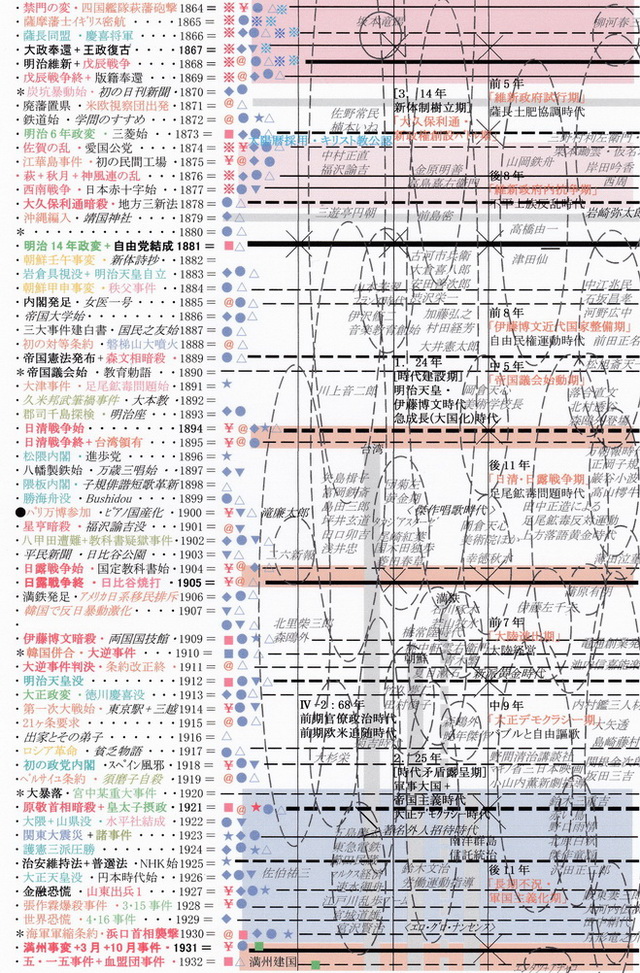

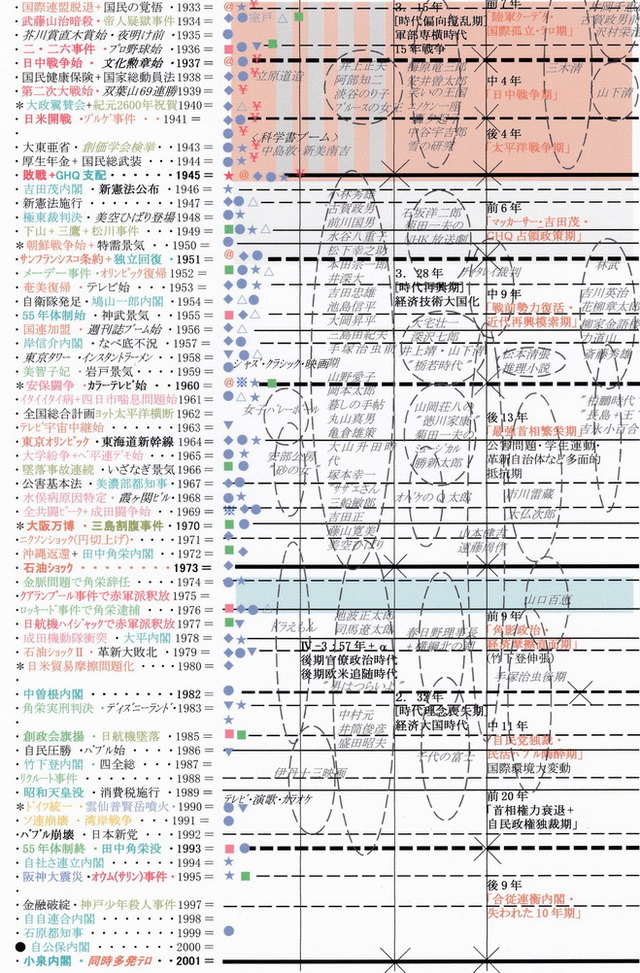

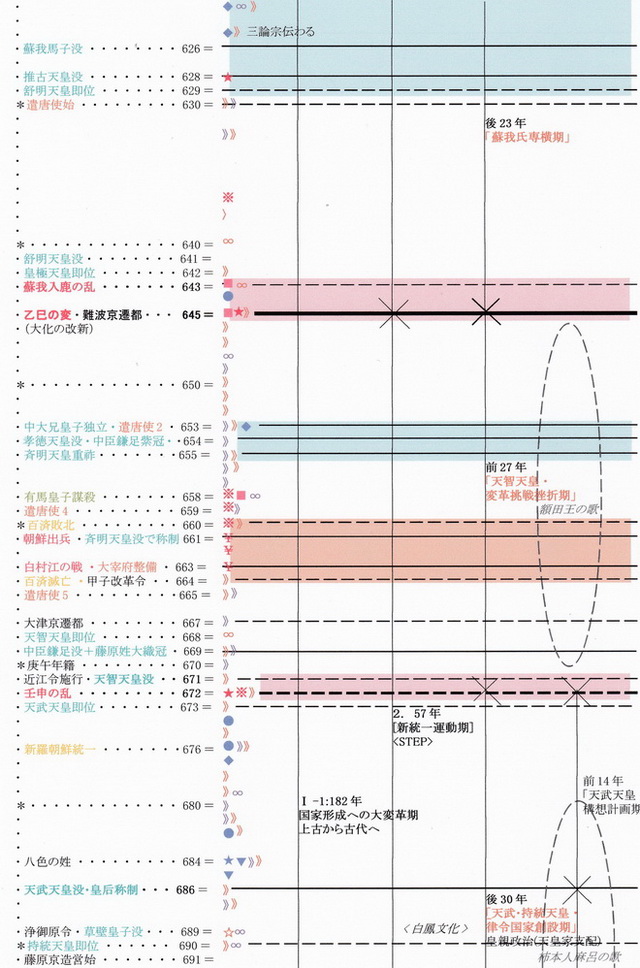

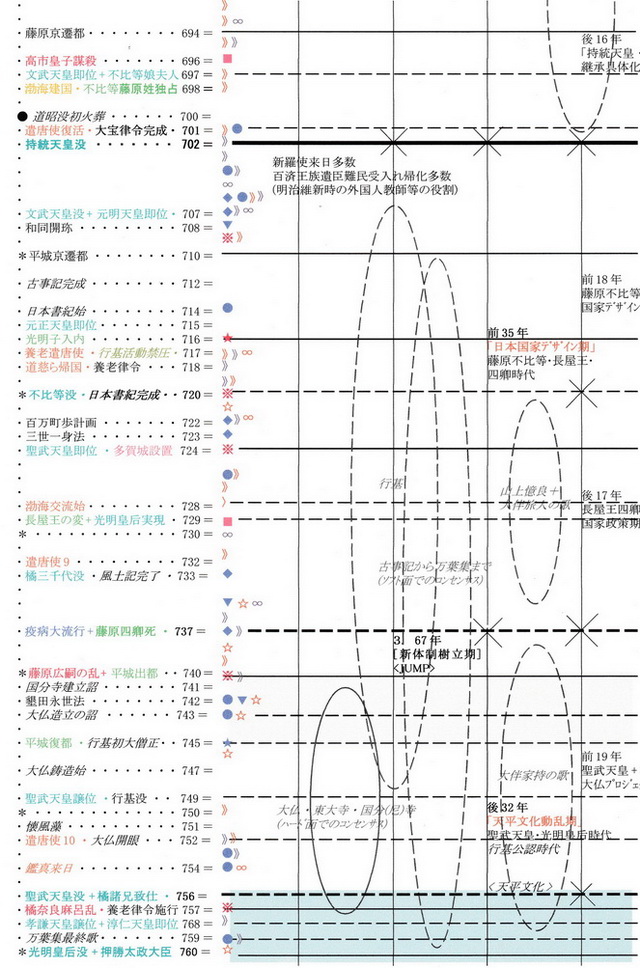

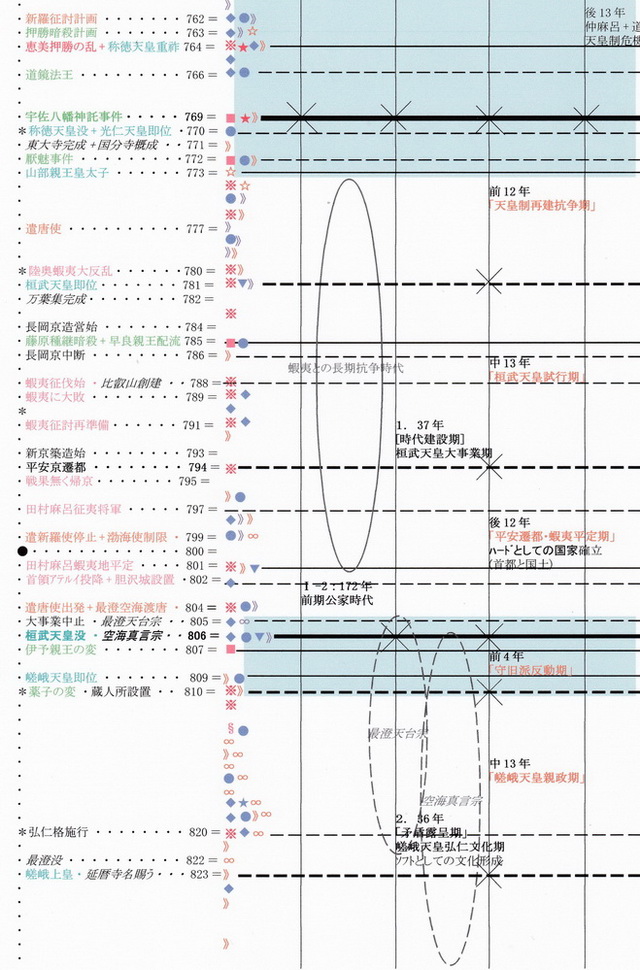

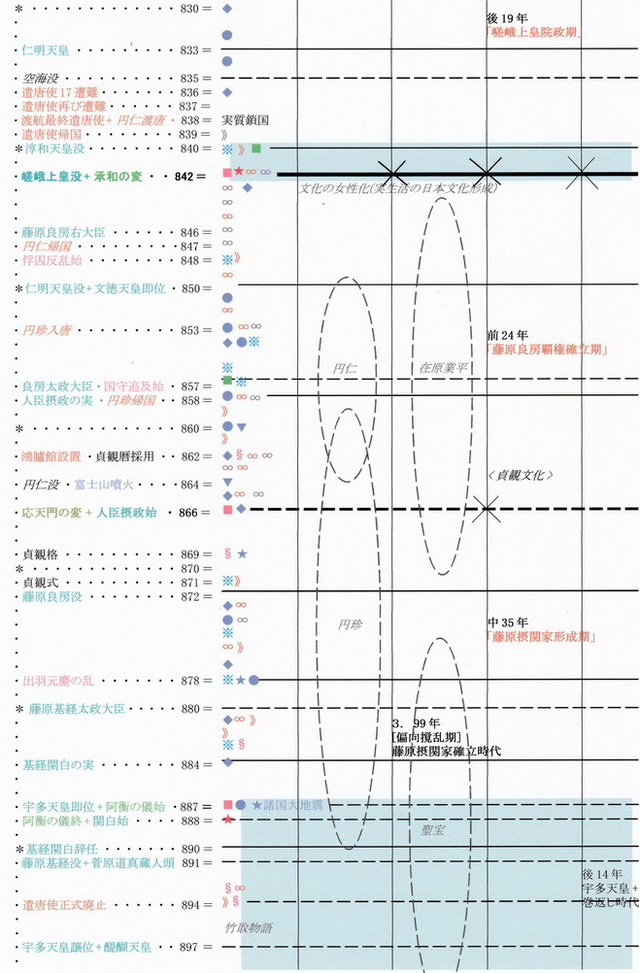

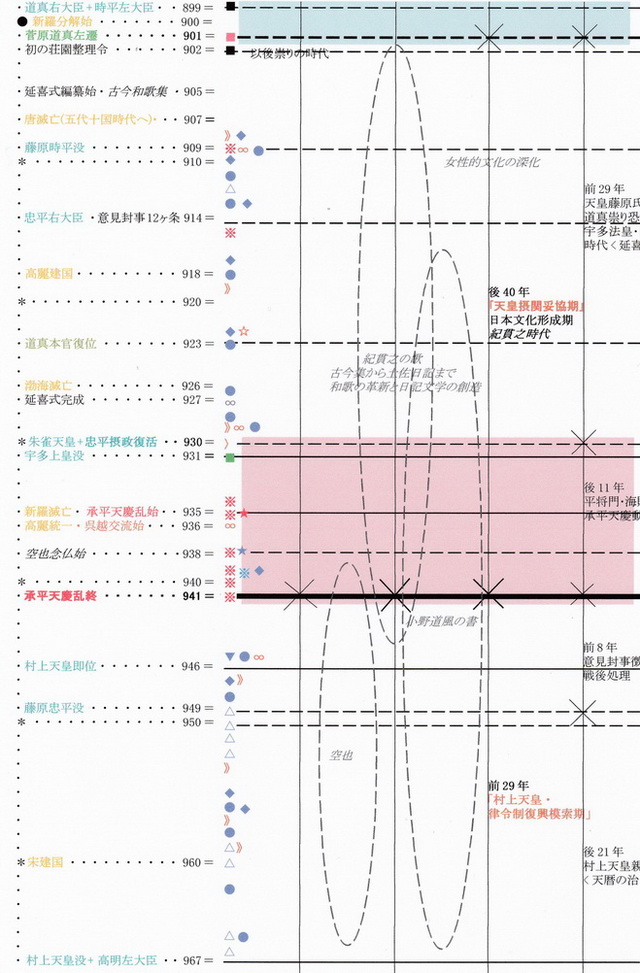

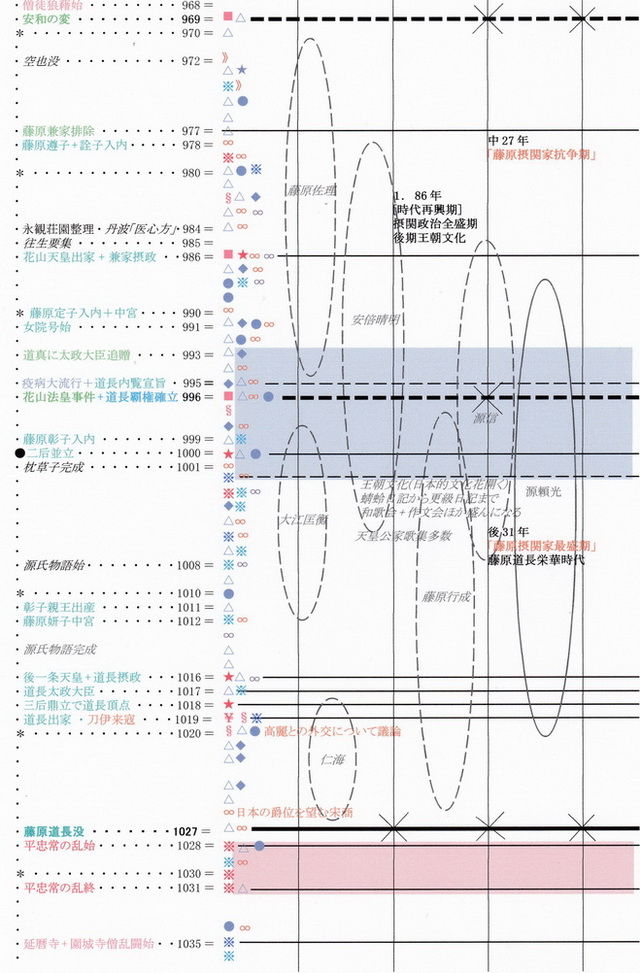

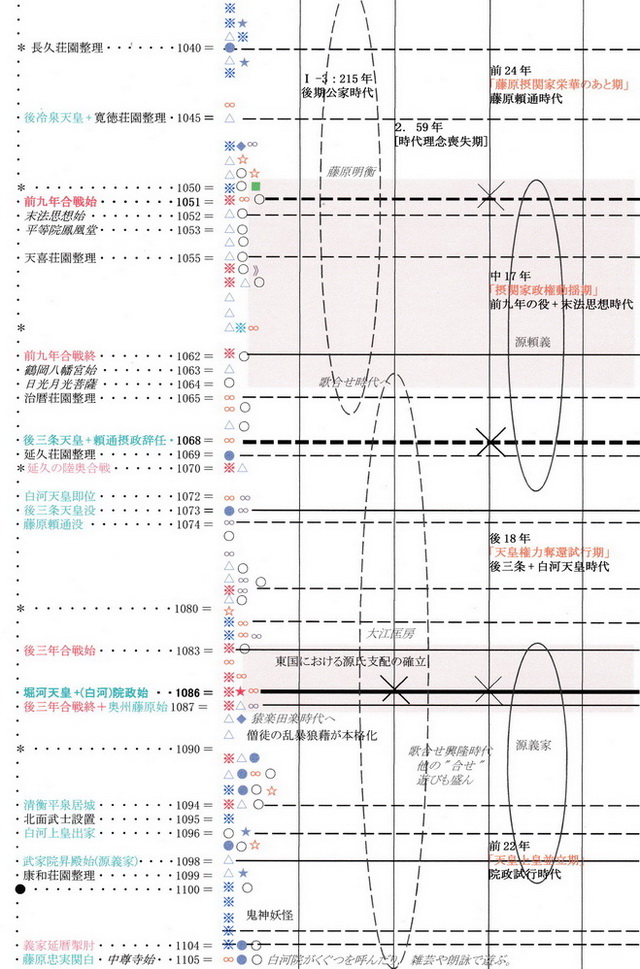

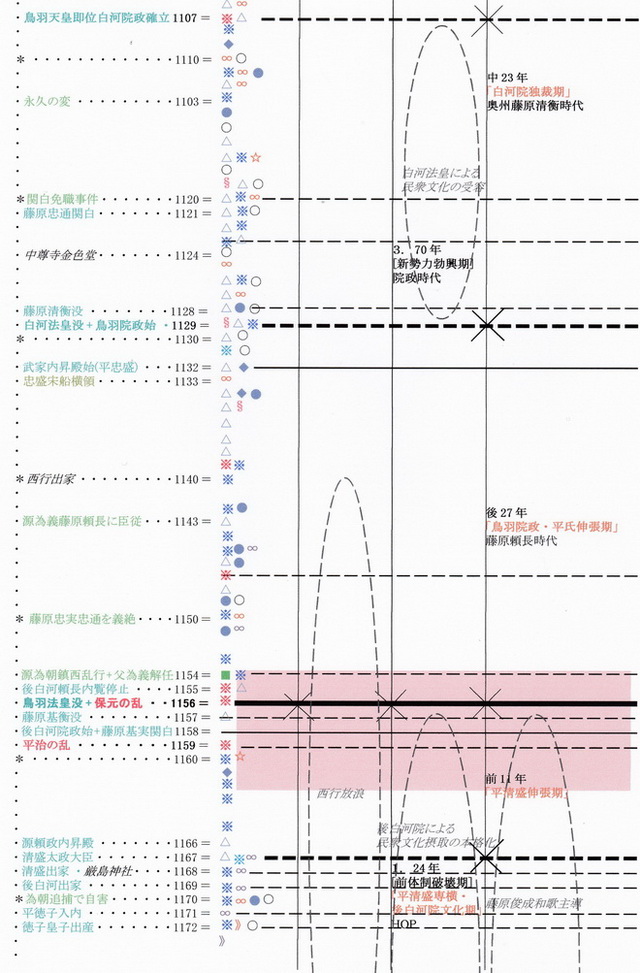

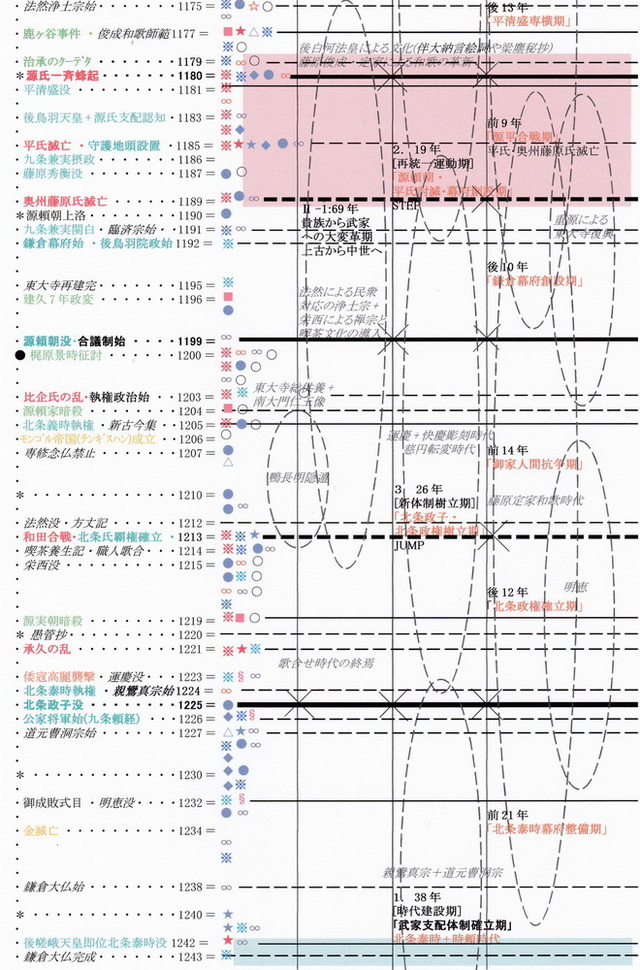

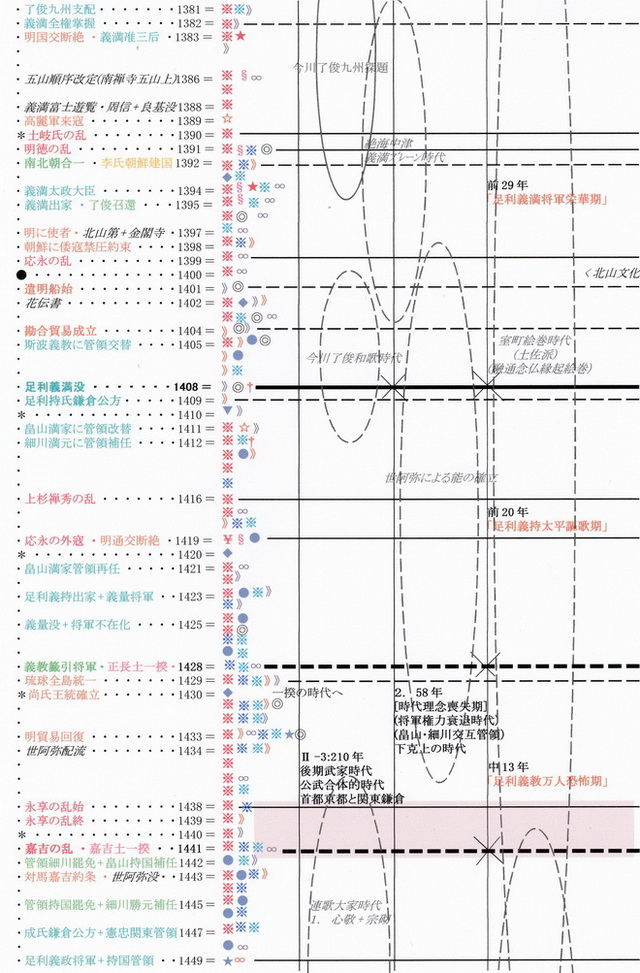

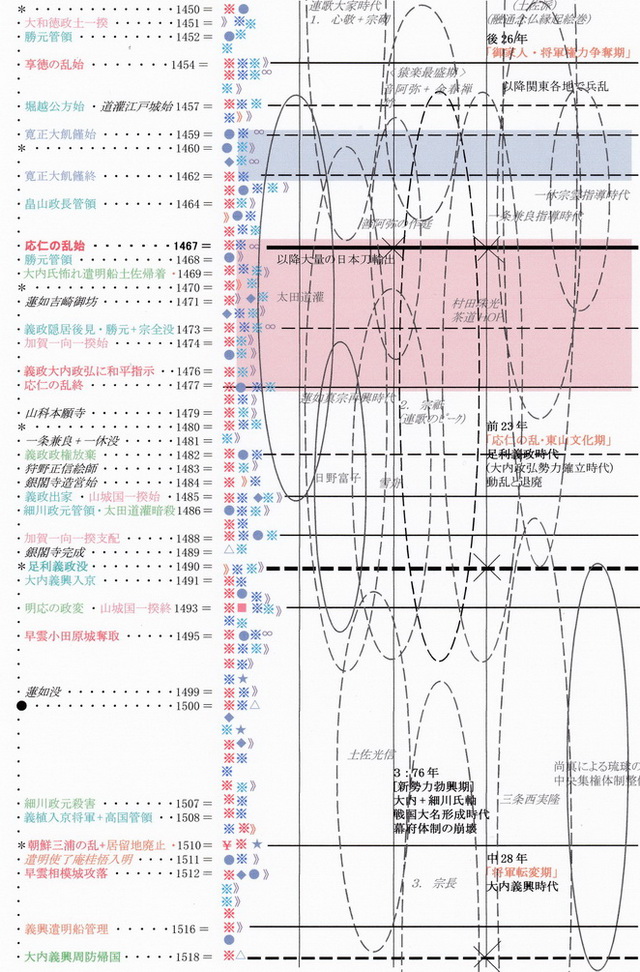

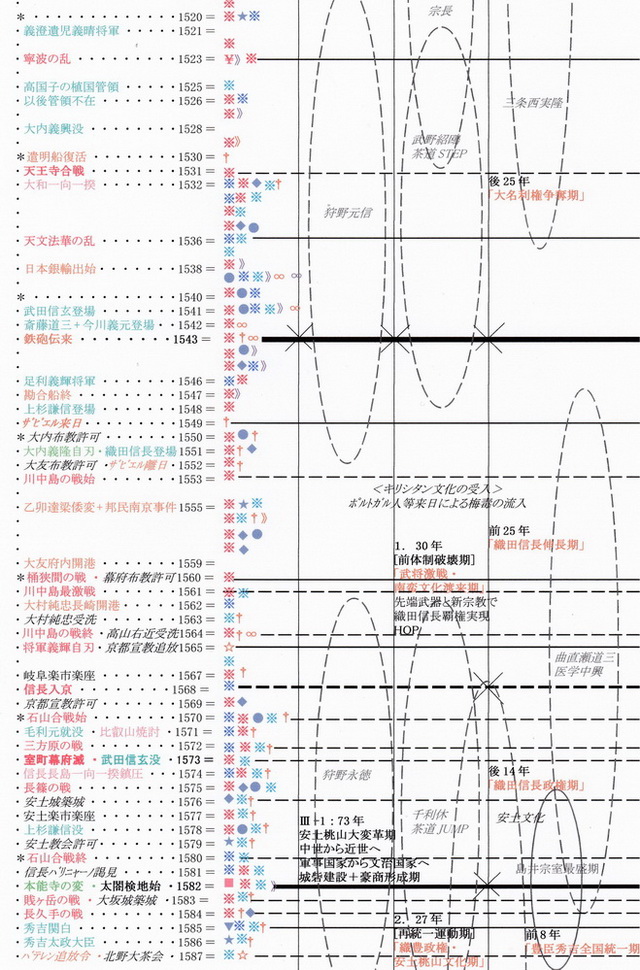

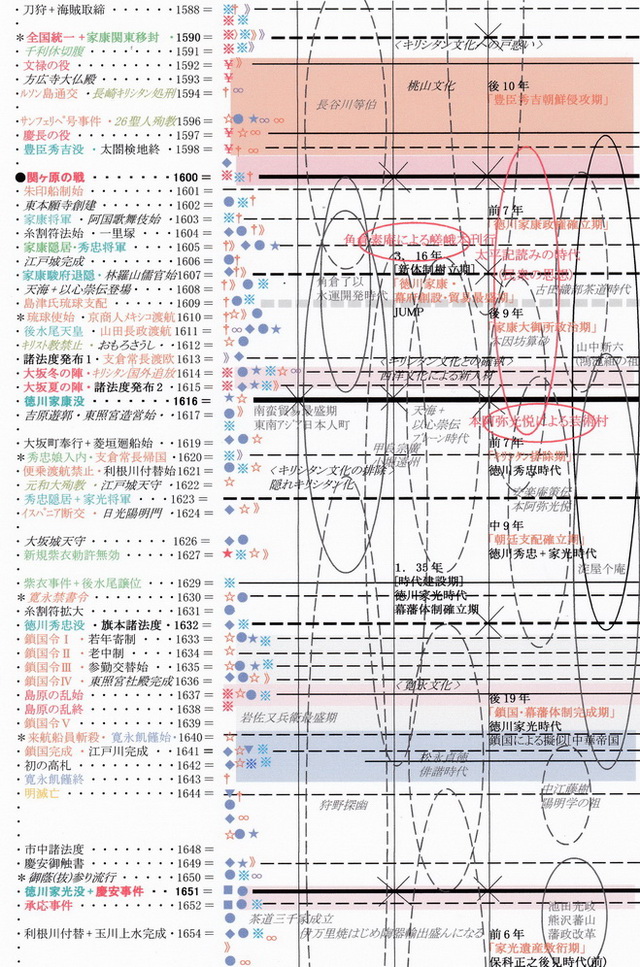

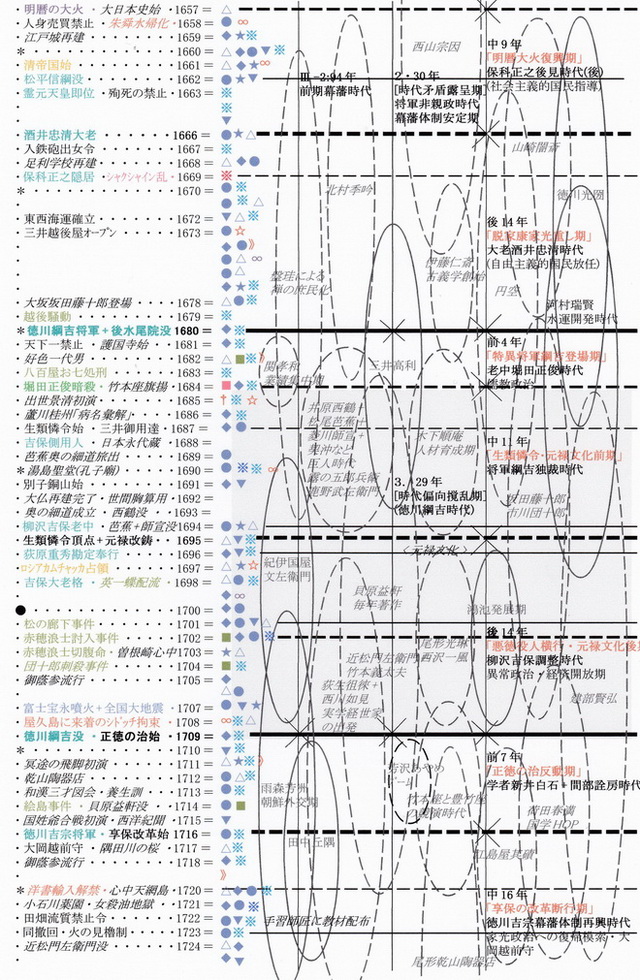

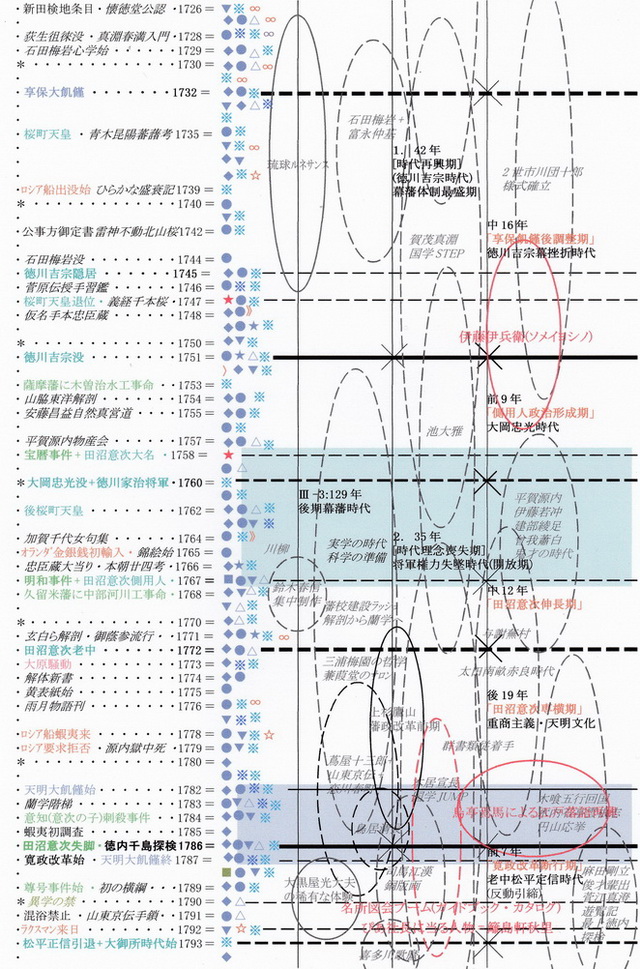

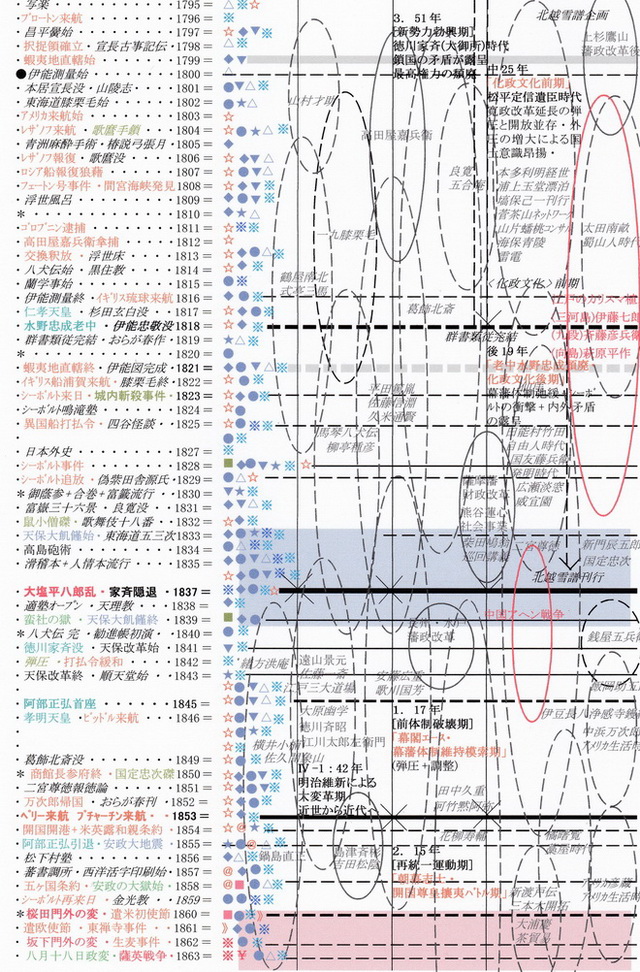

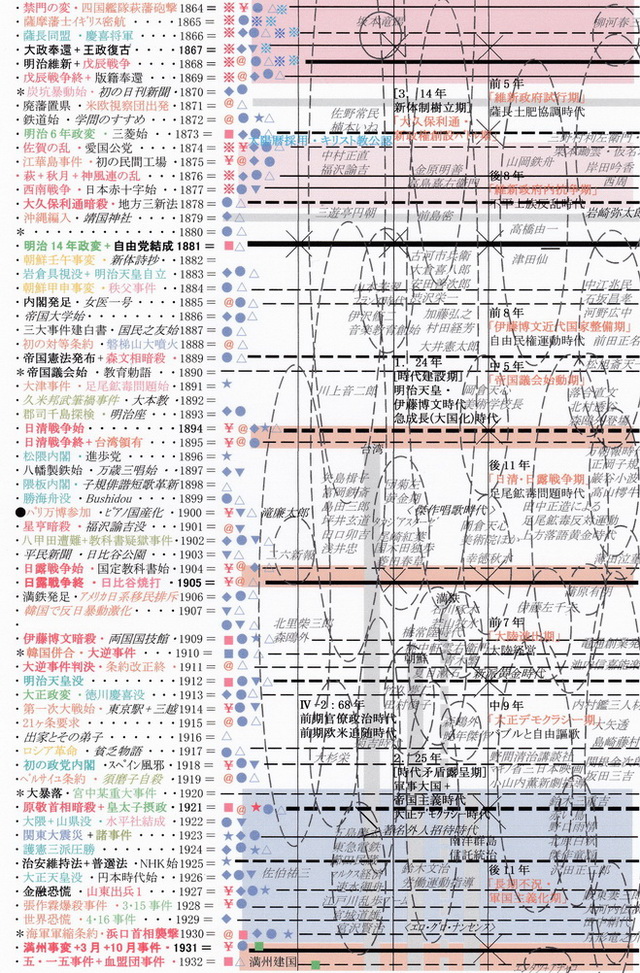

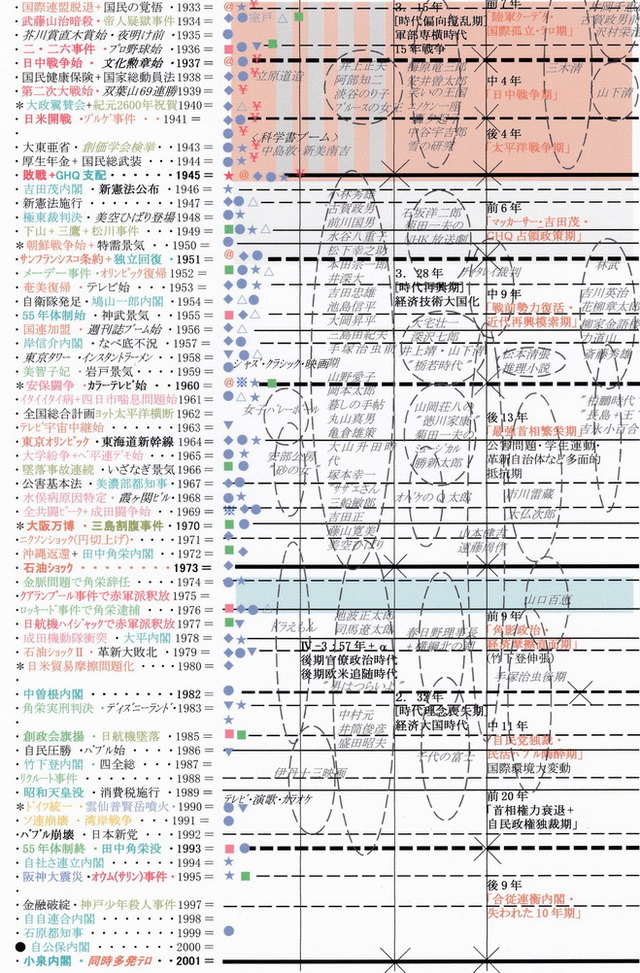

時代区分表

Ⅰ(古代),Ⅱ(中世),Ⅲ(近世),Ⅳ(近代)とし,それぞれ内訳の期も1,2,3で示す

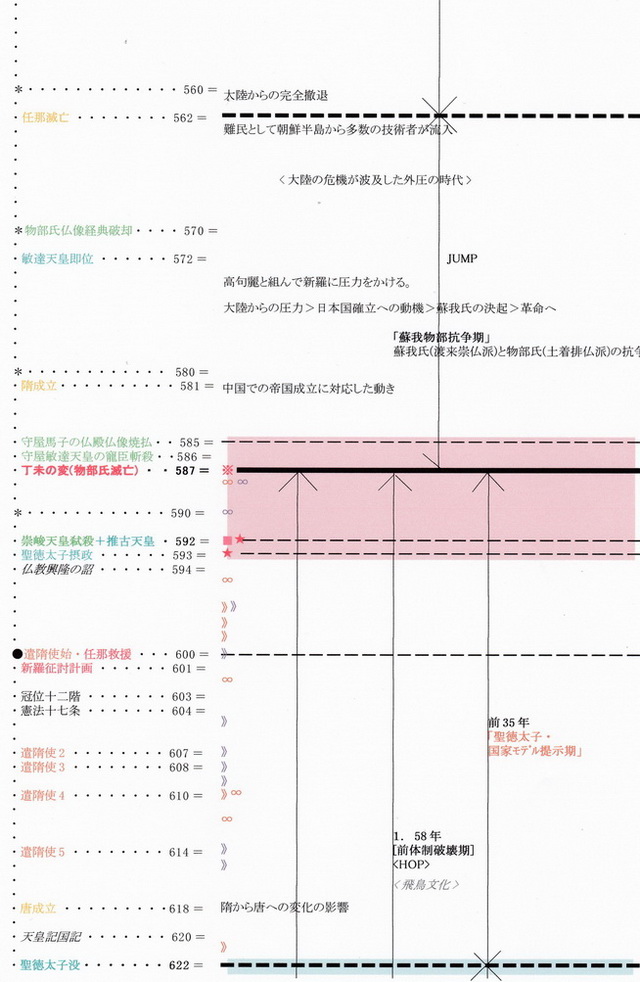

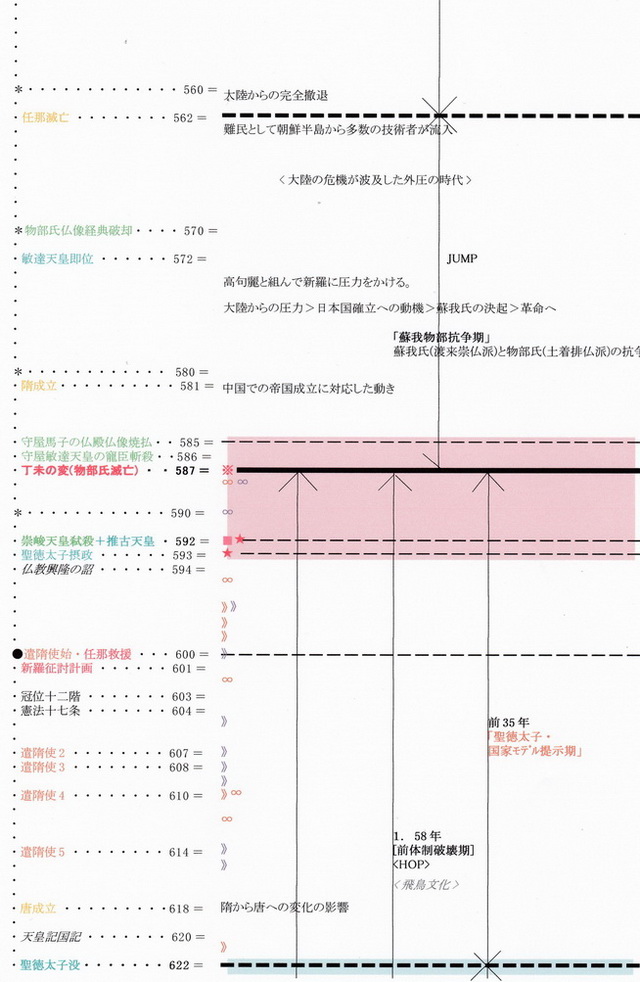

Ⅰ古代(飛鳥・奈良・平安): 587年:丁未の変・・~1156年:保元の乱・・

Ⅰ-1:時代生成: 587年:丁未の変・・~ 769年:宇佐八幡神託

Ⅰ-1-1:前体制破壊期:587年:丁未の変・・~ 645年:乙巳の変・・

① 587年:丁未の変・・~ 622年:聖徳太子没・

② 622年:聖徳太子没・~ 645年:乙巳の変・・

Ⅰ-1-2:再統一運動期: 645年:乙巳の変・・~ 702年:持統天皇没・

① 645年:乙巳の変・・~ 672年:壬申の乱・・

② 672年:壬申の乱・・~ 702年:持統天皇没・

Ⅰ-1-3:新体制樹立期: 702年:持統天皇没・~ 769年:宇佐八幡神託

① 702年:持統天皇没・~ 737年:藤原四卿没・

② 737年:藤原四卿没・~ 769年:宇佐八幡神託

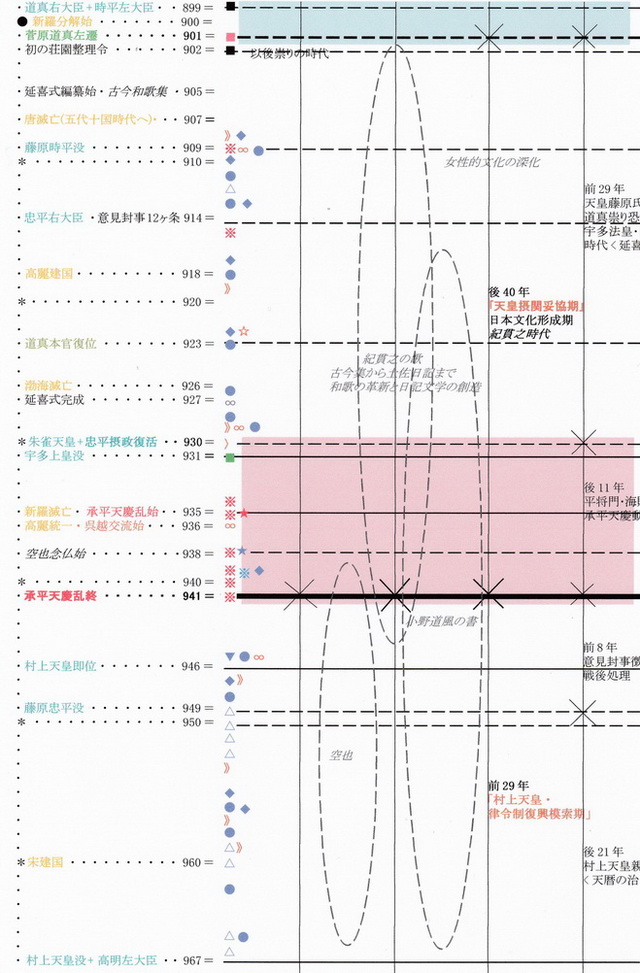

Ⅰ-2:時代前半: 769年:宇佐八幡神託~ 941年:承平天慶乱終

Ⅰ-2-1:時代建設期: 769年:宇佐八幡神託~ 806年:桓武天皇没・

① 769年:宇佐八幡神託~ 791年:桓武天皇即位

② 791年:桓武天皇即位~ 794年:平安京遷都・

③ 794年:平安京遷都・~ 806年:桓武天皇没・

Ⅰ-2-2:矛盾露呈期: 806年:桓武天皇没・~ 842年:承和の変・・

① 806年:桓武天皇没・~ 810年:薬子の変・・

② 810年:薬子の変・・~ 823年:嵯峨上皇・・

③ 823年:嵯峨上皇・・~ 842年:承和の変・・

Ⅰ-2-3:偏向撹乱期: 842年:承和の変・・~ 941年:承平天慶乱終

① 842年:承和の変・・~ 866年:応天門の変・

② 866年:応天門の変・~ 901年:菅原道真左遷

③ 901年:菅原道真左遷~ 941年:承平天慶乱終

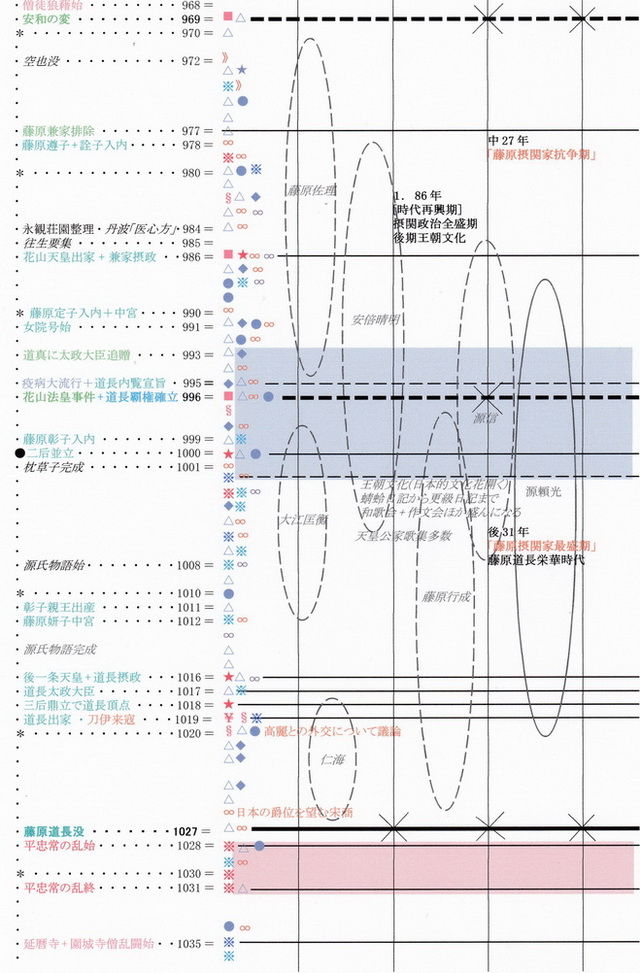

Ⅰ-3:時代後半: 941年:承平天慶乱終~1156年:保元の乱・・

Ⅰ-3-1:時代再興期: 941年:承平天慶乱終~1027年:藤原道長没・

① 941年:承平天慶乱終~ 969年:安和の変・・

② 969年:安和の変・・~ 996年:花山法皇事件

③ 996年:花山法皇事件~1027年:藤原道長没・

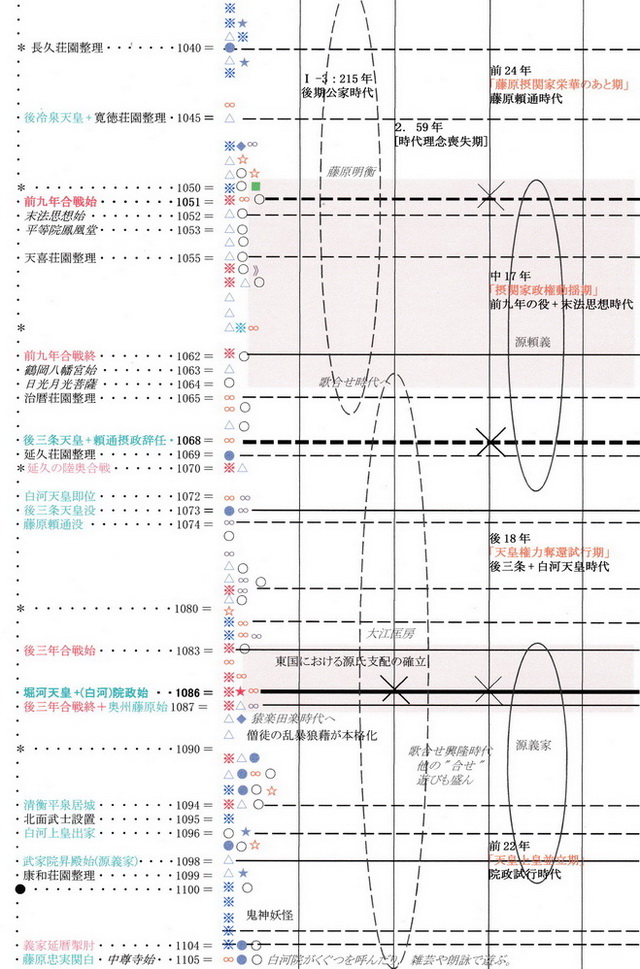

Ⅰ-3-2:理念衰退期:1027年:藤原道長没・~1086年:院政始・・・

①1027年:藤原道長没・~1051年:前九年の役始

②1051年:前九年の役始~1068年:後三条天皇・

③1068年:後三条天皇・~1086年:院政始・・・

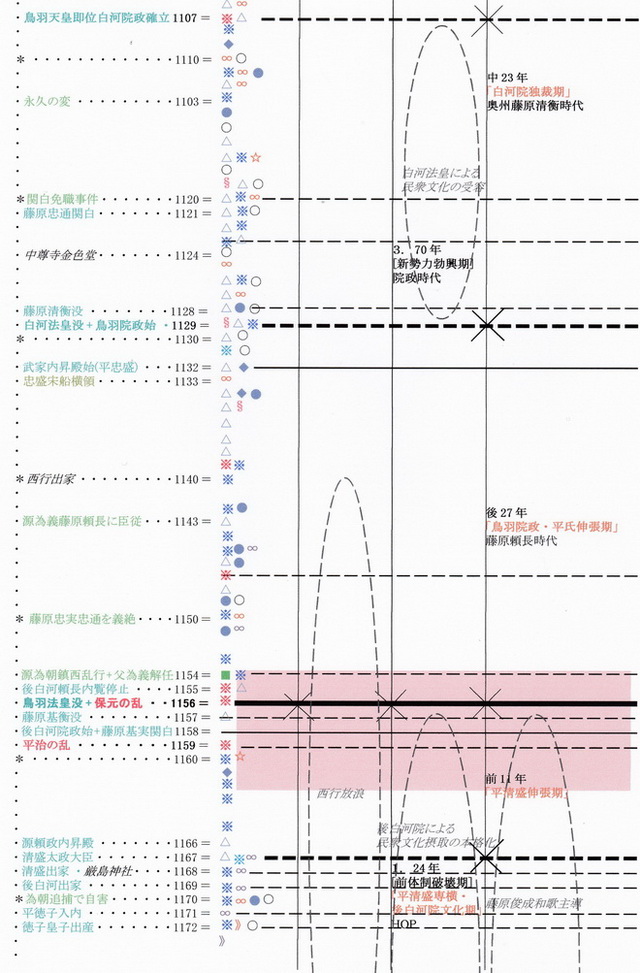

Ⅰ-3-3:時代破綻期:1086年:院政始・・・~1156年:保元の乱・・

①1086年:院政始・・・~1107年:白河院政確立

②1107年:白河院政確立~1129年:鳥羽院政始・

③1129年:鳥羽院政始・~1156年:保元の乱・・

Ⅱ中世(鎌倉・室町):1156年:保元の乱・・~1543年:鉄砲伝来・・

Ⅱ-1:時代生成:1156年:保元の乱・・~1225年:北条政子没・

Ⅱ-1-1:前体制破壊期:1156年:保元の乱・・~1180年:源氏一斉蜂起

①1156年:保元の乱・・~1167年:清盛太政大臣

②1167年:清盛太政大臣~1180年:源氏一斉蜂起

Ⅱ-1-2:再統一運動期:1180年:源氏一斉蜂起~1199年:源頼朝没・・

①1180年:源氏一斉蜂起~1189年:奥州藤原滅亡

②1189年:奥州藤原滅亡~1199年:源頼朝没・・

Ⅱ-1-3:新体制樹立期:1199年:源頼朝没・・~1225年:北条政子没・

①1199年:源頼朝没・・~1213年:北条覇権確立

②1213年:北条覇権確立~1225年:北条政子没・

Ⅱ-2:時代前半:1225年:北条政子没・~1333年:鎌倉幕府滅亡

Ⅱ-2-1:時代建設期:1225年:北条政子没・~1263年:北条時頼没・

①1225年:北条政子没・~1246年:北条時頼執権

②1246年:北条時頼執権~1256年:北条時頼出家

③1256年:北条時頼出家~1263年:北条時頼没・

Ⅱ-2-2:矛盾露呈期:1263年:北条時頼没・~1284年:北条時宗没・

①1263年:北条時頼没・~1268年:北条時宗執権

②1268年:北条時宗執権~1274年:元寇文永の役

③1274年:元寇文永の役~1284年:北条時宗没・

Ⅱ-2-3:偏向撹乱期:1284年:北条時宗没・~1333年:鎌倉幕府滅亡

①1284年:北条時宗没・~1293年:平禅門の乱・

②1293年:平禅門の乱・~1318年:後醍醐天皇・

③1318年:後醍醐天皇・~1333年:鎌倉幕府滅亡

Ⅱ-3:時代後半:1333年:鎌倉幕府滅亡~1543年:鉄砲伝来・・

Ⅱ-3-1:時代再興期:1333年:鎌倉幕府滅亡~1408年:足利義満没・

①1333年:鎌倉幕府滅亡~1352年:観応の擾乱終

②1352年:観応の擾乱終~1379年:義満親政始・

③1379年:義満親政始・~1408年:足利義満没・

Ⅱ-3-2:理念衰退期:1408年:足利義満没・~1467年:応仁の乱始・

①1408年:足利義満没・~1428年:義教籤引将軍

②1428年:義教籤引将軍~1441年:嘉吉の乱・・

③1441年:嘉吉の乱・・~1467年:応仁の乱始・

Ⅱ-3-3:時代破綻期:1467年:応仁の乱始・~1543年:鉄砲伝来・・

①1467年:応仁の乱始・~1490年:足利義政没・

②1490年:足利義政没・~1518年:義興周防帰国

③1518年:義興周防帰国~1543年:鉄砲伝来・・

Ⅲ近世(安土桃山・江戸):1543年:鉄砲伝来・・~1837年:大塩平八郎乱

Ⅲ-1:時代生成:1543年:鉄砲伝来・・1616年:徳川家康没・

Ⅲ-1-1:前体制破壊期:1543年:鉄砲伝来・・~1582年:本能寺の変・

①1543年:鉄砲伝来・・~1568年:織田信長入京

②1568年:織田信長入京~1582年:本能寺の変・

Ⅲ-1-2:再統一運動期:1582年:本能寺の変・~1600年:関ヶ原の戦・

①1582年:本能寺の変・~1590年:秀吉全国統一

②1590年:秀吉全国統一~1600年:関ヶ原の戦・

Ⅲ-1-3:新体制樹立期:1600年:関ヶ原の戦・~1616年:徳川家康没・

①1600年:関ヶ原の戦・~1607年:家康駿府退隠

②1607年:家康駿府退隠~1616年:徳川家康没・

Ⅲ-2:時代前半:1616年:徳川家康没・~1709年:徳川綱吉没・

Ⅲ-2-1:時代建設期:1616年:徳川家康没・~1651年:徳川家光没・

①1616年:徳川家康没・~1623年:徳川家光将軍

②1623年:徳川家光将軍~1632年:徳川秀忠没・

③1632年:徳川秀忠没・~1651年:徳川家光没・

Ⅲ-2-2:矛盾露呈期:1651年:徳川家光没・~1680年:徳川綱吉将軍

①1651年:徳川家光没・~1657年:明暦の大火・

②1657年:明暦の大火・~1666年:酒井忠清大老

③1666年:酒井忠清大老~1680年:徳川綱吉将軍

Ⅲ-2-3:偏向撹乱期:1680年:徳川綱吉将軍~1709年:徳川綱吉没・

①1680年:徳川綱吉将軍~1684年:堀田正俊暗殺

②1684年:堀田正俊暗殺~1695年:生類憐令頂点

③1695年:生類憐令頂点~1709年:徳川綱吉没・

Ⅲ-3:時代後半:1709年:徳川綱吉没・~1837年:大塩平八郎乱

Ⅲ-3-1:時代再興期:1709年:徳川綱吉没・~1751年:徳川吉宗没・

①1709年:徳川綱吉没・~1716年:徳川吉宗将軍

②1716年:徳川吉宗将軍~1732年:享保大飢饉・

③1732年:享保大飢饉・~1751年:徳川吉宗没・

Ⅲ-3-2:理念衰退期:1751年:徳川吉宗没・~1786年:田沼意次失脚

①1751年:徳川吉宗没・~1760年:大岡忠光没・

②1760年:大岡忠光没・~1772年:田沼意次老中

③1772年:田沼意次老中~1786年:田沼意次失脚

Ⅲ-3-3:時代破綻期:1786年:田沼意次失脚~1837年:大塩平八郎乱

①1786年:田沼意次失脚~1793年:松平定信引退

②1793年:松平定信引退~1818年:水野忠成老中

③1818年:水野忠成老中~1837年:大塩平八郎乱

Ⅳ近代(明治・大正・昭和・平成):1837年:大塩平八郎乱~

Ⅳ-1:時代生成:1837年:大塩平八郎乱~1881年:明治14年政変

Ⅳ-1-1:前体制破壊期:1837年:大塩平八郎乱~1853年:ペリー来航・

①1837年:大塩平八郎乱~1845年:阿部正弘首座

②1845年:阿部正弘首座~1853年:ペリー来航・

Ⅳ-1-2:再統一運動期:1853年:ペリー来航・~1868年:明治維新・・

①1853年:ペリー来航・~1860年:桜田門外変・

②1860年:桜田門外変・~1868年:明治維新・・

Ⅳ-1-3:新体制樹立期:1868年:明治維新・・~1881年:明治14年政変

①1868年:明治維新・・~1873年:明治6年政変

②1873年:明治6年政変 ~1881年:明治14年政変

Ⅳ-2:時代前半:1881年:明治14年政変~1945年:敗戦・・・・

Ⅳ-2-1:時代建設期:1881年:明治14年政変~1905年:日露戦争終・

①1881年:明治14年政変~1889年:帝国憲法発布

②1889年:帝国憲法発布~1894年:日清戦争始・

③1894年:日清戦争始・~1905年:日露戦争終・

Ⅳ-2-2:矛盾露呈期:1905年:日露戦争終・~1931年:満州事変・・

①1905年:日露戦争終・~1912年:明治天皇没・

②1912年:明治天皇没・~1921年:原敬首相暗殺

③1921年:原敬首相暗殺~1931年:満州事変・・

Ⅳ-2-3:偏向撹乱期:1931年:満州事変・・~1945年:敗戦・・・・

①1931年:満州事変・・~1937年:日中戦争始・

②1937年:日中戦争始・~1941年:日米開戦・・

③1941年:日米開戦・・~1945年:敗戦・・・・

Ⅳ-3:時代後半:1945年:敗戦・・・・~

Ⅳ-3-1:時代再興期:1945年:敗戦・・・・~1973年:石油ショック

①1945年:敗戦・・・・~1951年:独立回復・・

②1951年:独立回復・・~1960年:安保闘争・・

③1960年:安保闘争・・~1973年:石油ショック

Ⅳ-3-2:理念衰退期:1973年:石油ショック~2001年:小泉内閣・・

①1973年:石油ショック~1982年:中曽根内閣・

②1982年:中曽根内閣・~1993年:55年体制終・

③1993年:55年体制終・~2001年:小泉内閣・・

Ⅳ-3-3:時代破綻期:2001年:小泉内閣・・~

①2001年:小泉内閣・・~2009年:政権交替・・

未来を先取りしているスポーツ選手:最近のスポーツ選手に見る新しい日本人像

1:最近の若いスポーツ選手の魅力

長野オリンピックの清水,船木や,サッカーの中田,横浜の松阪投手,千代大海等々二十前後のスポーツ選手たちは,単に強い,巧いということを超えている。日の丸から自立(組織にとらわれず,世界を相手),みずからの哲学を持つ。だからといって,傍若無人に勝手に動くのではなく,チームのため,期待する人たちのためにやっている。今や真っ暗といわれる日本の中で,国民の気分に大きな影響。スポーツだけは,各人の思想や考え方を超えて,意識を結集することができる(ワールド・カップの視聴率の高さ)。中田など,ワールド・カップの前までは,生意気だなどの理由でスポーツ紙などの扱いが悪かったのに,ペルージャで活躍するようになった現在では,一般紙や全国放送のテレビまでが中田様々という按配だ。伊達公子の引退などのさわやかさも,自らの限界を認識して,次のことをやろうとするもので,能力ないものが地位に汲々としがみつく姿とは正反対のものである。

2:スポーツ全体に共通する魅力

世界に目を広げても,マグワイアやサミー・ソーサ,あるいはマイケル・ジョーダンなど,プロに限らず,老若男女を超えて世界中の人達の耳目を集めるのは,スポーツ選手である(音楽など確かに民族を超えて世界に広がるが,世代が極めて限定されている)。スポーツは何故多くの人を感動させるのであろうか。そこには,一般の世界では得られない(と思われている)ことの全てが埋まっているからだ(公正さ,明確な評価,努力すれば報われる・・・)。一流のスポーツ選手は判断力,決断力,集中力等々,そして何よりも挑戦し続け,危険を恐れない勇敢(無謀な冒険とは違う)な精神など,一般の人材に求められる能力を持つ。また,スポーツの試合は通常,シナリオどおりになるのではなく,まさに,その場の一回限りで決着がついてしまう。

3:スポーツは老化防止の運動とは違う:人間にとってスポーツとは一体何なのか

(1)明確なルールの上での自由競争と公正な評価(努力すれば報われる)という,今政治経済等々で求められていることがすでに実現している。つまり,もしそういった社会が実現したらどういう感じになるか,そのイメージを与えてくれる。

(2)身体を使うことが「意志」を育てる。結局は自分しかないという自覚。野原を駆け回ったり,身体を使う様々な子供の遊びも,その役割。判断力,決断力,集中力等々,そして何よりも挑戦し続け,危険を恐れない勇敢(無謀な冒険とは違う)な精神などを養う。

(3)師弟の関係,指導者やライバルの比重が大きい。もし,一人の力全体を10 とすれば,素質はまずなければならないけれども,その大きさは1,その上での努力が大きいことは勿論であるが,せいぜい3,そして本当に開花するのは指導者やライバルの力によるのであって,その大きさは残りの3ずつくらいになろう。

4:「知・情・意(知・美・体)」をあわせもつ全人的な生き方

(1)今の日本人を形成してきた西欧近代は,あらゆることを「知」の問題として扱おうとする。身体的に修得するような技能までも,実践知,あるいは暗黙知など「知」の一つとみなしている。しかし,「知」として扱う限り,いわゆる頭の問題(生物学的に脳の問題であることは勿論であるが)としてしまい,知識や知能のレベルに還元されてしまう。つまり,どこまで理解できるかということである。しかし,芸術は理解するものではなく,感じるものであるということは,かってもちいられてきた「知情意」というとらえ方をすれば,いわゆるハート(心)すなわち「情」であるとすれば良く分かる。さらに,政治や企業などものごとを実行していくことは,「意」であり,頭と心に対して,体であるといえよう。

(2)全人的なものが知情意を兼ね備えることであるとすると,日本人は「情」の民族であるといわれ,何でも情に訴えようとするため,問題の本質を見失う(ジャンプも原田が評価されてしまう)。西欧近代の影響後,「知」の比重が極めて高くなり,それが詰め込み教育として批判され,「心」すなわち「情」の教育が大切であると叫ばれる。しかし,「知」といっても,西欧近代の本来の科学的精神は置き去りであり,「情」を強調することは,その傾向をますます助長することになる。本来必要なのは「意」の教育であるはずだ。歴史的に見れば,「知」の人材は勿論,多くの人が知っている,あるいはファンであるような人物は,それぞれの段階で,今の日本の礎を創って来た,まさに「意」の人たちである(政治,宗教・・・)。さらに言えば,歴史を創るのは世界中どこでも「意」の人材であるはずだ。端的な例を示せば,原子力そのものの存在や理解は学者によって得られたが,それを原爆として使うかどうかは,(軍事も含む広義の)政治そのものでしかないということである。

(3)「知」の世界は,要するに「どこまで知っているか」ということであり,現代がまさにそうであるように,学者や官僚など専門家が幅をきかす(彼らはマイナスの現象や状況について,それがどうなっているかなどを説明はしてくれても,自らそれを改変できないことは勿論,どうしたら良いかについてすら殆ど答えてくれない)。「情」の世界は,本当は「どこまで感じることができるか」ということのはずであり,それを磨いているのが芸術家のはずであるが,感じ方のレベル差は趣味の違いに還元されてしまい,芸術をば知識教育の中で扱うことにより,「知っている」「知らない」で評価をしてしまい,その結果若い芽を摘んでしまう。知ばかりに依存している今の社会は,色々意見を言う人は一杯いるが,意志をもって実行しようとする人は殆どいない(テレビなどの専門家の話は結局何の効果も及ぼさない)。シナリオなしの一回限りで決着するようなこと(いわゆる危機管理など)への能力は「知」の教育からは得られない。今の政治家や企業人にはそういった人材が非常に少なくなっている。

第Ⅱ講:時代循環のパターン

ふつう学校で習う日本史は,史実の明らかでない古墳時代以前を別にすると,飛鳥時代・奈良時代・平安時代・鎌倉時代・室町時代・江戸時代というように,専ら政権のあった首都の場所を冠した呼称が使われ,明治以降は元号となっている。この日本史区分を,世界各国の歴史区分と横に並べた世界史年表を見てみると,外国では,主として各時代を担った王朝によって区分され,近代に入っては,その共和国や人民民主主義国など,やはり政権を担う体制によって区分されているので,日本史区分の特異さが明らかになる。もし,世界標準に従えば,日本はいわゆる万世一系の天皇制が根幹にあるため,2000年近くが一色となってしまうので,前述のように,実質的に政権担った政治の首都の地名によって時代分けすることになっただろう。

もう一つ,世界でも良く使われる大きな区分として,古代,中世,近代というのがあり,おおよそ,飛鳥・奈良・平安時代が古代に,鎌倉・室町時代が中世に,明治以降が近代に対応するのはすぐにわかるが,安土桃山時代の扱いはさておき,ここでも,江戸時代に対応する近世という特殊な呼称の時代区分がでてくる。日本の歴史がその四つの時代区分になるとして,それぞれの時代がいつ始まったのかを,現代につながる近代から見て行くと,西暦で良く知られている年は,1868年の明治維新,その前の近世つまり江戸時代は1600年の関ヶ原の戦,さらに遡って,後醍醐天皇の建武の中興があるものの,武家政権の始まりとしては1192年の鎌倉幕府,律令政治の始まりとされる645年の大化の改新あたりだと思われる。

この四つの時代を,その質的変化から,最も大枠で見てると,蘇我馬子と聖徳太子に始り,中臣鎌足と天智天皇による大化の改新から,天武・持統天皇を経て,藤原不比等の登場によって,いわゆる奈良時代・平安時代の古代に入り,院政期に武家が勃興,平清盛の登場を経て,源頼朝,北条政子に至る革命が起こり,いわゆる鎌倉時代・室町時代の中世を迎え,次に安土桃山時代の織田信長,豊臣秀吉を継いだ徳川家康がいわゆる江戸時代となる近世を開き,さらに明治維新によって現代につながる近代なったといえるから,四つのそれぞれ擬似革命とでもいえる大きな変革期と,それによって実現した四つの時代で構成される見るのもほぼ異論の無いところだろう。

あまりにも知られていることばかりであるが,より詳しく見てみると,まず,長らく争っていた崇仏派の蘇我馬子が廃仏派の物部守屋を倒した587年の丁未の変と,それに続く崇俊天皇弑殺によって最初の幕が切って落とされるのが,歴史的事実が追跡できる年としても最初であり,その頃から日本という国家意識も生まれたと思われる。645年の,いわゆる大化の改新で次の段階に進み,さらに672年の壬申の乱で,天武天皇が覇権を握り,その没後には,皇后だった持統天皇が事業を引継いで,702年に大宝律令を完成させ,一応律令制という古代が確立したということになっている。第1講でも,さらには,年齢適活三講義で詳しく述べているように,持統天皇と藤原不比等をつないだ橘三千代という女性のことを知ると,この両者の間も連続しており,その後,動乱の奈良時代を経て,覇権を確立した藤原氏による平安時代が長く続くことになり,その藤原氏から天皇家が実権を取り戻した院政時代に,次第に力を伸ばした武家のうち,1156年の保元の乱とその3年後の平治の乱を制した平清盛が,それまでの公家政権に打撃を与え,1180年の源氏蜂起を招いて源頼朝が武家政権を創始する。頼朝が早世すると,これも,年齢適活三講義で詳しく述べているように,その妻で,のちに日本史上最強の女性支配者とみなされることになる北条政子が主導して,執権支配による武家政権を確立,いわゆる中世となり,建武の中興をはさんで,足利政権から,その末期まで長く続いた戦国時代に,織田信長が終止符を打ち,本能寺の変後,覇権を握った豊臣秀吉がいわゆる兵農分離など新たな時代モデルによって全国統一を達成,その没後に,関ヶ原の戦を制した徳川家康が幕藩体制につながる近世を確立,その長く続いた安定も結局は崩壊して,明治維新となり,近代に入ることになる。

以上のあたりまえのような話を踏まえた上で,日本の歴史がある意味で繰り返す,すなわち循環パターンをしていることを,以下,明らかにして行きたい。⇒コラム(歴史の見方について(箇条書き風メモ)

⇒コラム(ニューメディア社会をイメージする(1990年メモ))

目次

第1論;日本史にはリズムがある

第2論:そのリズムは良く似たパターンで繰り返す

第3論:日本史の繰り返しリズムから,最近の状況を考える

基本資料:日本史リズム詳細年表

特論:文化史のリズム

仏教伝来をはじめ,大陸からの強い影響受け,さらには巨大帝国隋が登場したことによって,日本古来の土着豪族と,大陸から渡来していた有力氏族が相互に,あるいはそれぞれの内部で争っていて,未だ国家の体をなしていなかった社会が緊張するなか,587年,蘇我馬子が物部氏を滅ぼし,崇峻天皇を殺害して推古天皇を擁立,その翌年から,馬子と聖徳太子の政治が行なわれる西暦592年をもって,豪族が分立していた上古の社会から,日本国が始まり,大宝律令公布直後の702年に持統天皇が死去すると,藤原不比等が平城京遷都や日本書紀により支配体制固めるが,その死後,皇臣らが巻き返そうするのを阻止していた不比等の4人の男子が,ほとんど同時に天然痘で死去したため動乱に入り,769年の宇佐八幡神託によって,ようやく,藤原氏の支配する朝廷の時代,すなわち古代が確立したといえるだろう。

その古代は,公家が天皇を擁立し,官僚機構によって国を支配する律令国家の形成をめざした,いわば"公家革命"であるが,近畿以西を主たる範囲とするもので,天皇家を支える公家の主体藤原氏がやがて摂関政治を展開し,彼らを精神的に支えた仏教と,女流作家を輩出するに至る文化を形成するとはいえ,天皇の権威が権力の中枢だったという点で,より大きく見れば,上古からの支配の方式に続くものであったといえる。

次の大きな変化は,武家社会が公家社会を凌駕することになったエポックと言われる,西暦1156年の保元の乱に始った古代から中世への大転換で,天皇公家からの最後の反撃となった承久の乱を制した1221年には,新たな時代が確立,その4年後の1225年には,この変革期の最後の担い手となった北条政子が死去している。

公家社会が,自らの利権を守るべく育成してきた武家(いわば傭兵)に乗っ取られたのが中世ということになるが,支配権力を有する幕府政治を開いて天皇を象徴的存在に追い込み,国土支配の中枢を近畿から関東に移すとともに,実質的統治範囲を東方へ飛躍的に拡大する。世界史的観点からいえば,官僚による文治国家から,軍人による武断国家に転じたもので,政治社会の本質的な変化をもたらすものを革命とするならば,日本史上最大の革命であったといえ,以降は,同じ幕府体制であった近世はもちろん,下級武士による明治維新後の近代体制に至るまで,その質的変化は小さかったといえる。その中でも,中世が真の意味で武家社会としての特徴(戦闘が常道であるような益荒男的社会)を有し,後半の室町時代に公武合体的になるものの,結局,戦国時代へと突入して行くのである。

三番目の変化,すなわち中世から近世への大転換は,織田信長が入京して覇権を握った1568年というよりは,そのそも戦国武将のなかで,信長が覇権を握ることになった鉄砲の伝来した1543年(それに続くザビエル来日によるキリシタン)を起点とし,豊臣秀吉の残党による最後の反撃となった大坂の陣を制して確立したと見て良いだろう。その翌年の1616年には,この変革期の最後の担い手となった徳川家康が死去している。

戦国時代に,いわゆる下剋上が起こり,将軍という国家権力の中枢の不在状態が続くなか,勃興した商人のパワーが,非軍事的国家の樹立を促した結果,近世すなわち徳川幕府を生み出したという点で,小さいながらも"町人革命"とでも呼べるものになった。実際,近世を通じて戦乱は無く,農村社会をベースに,東北地方まで肌理細かく支配する幕藩体制という独自の仕組みが創られ,見掛け上は古代に類似する文治国家となっただけでなく,中央が強力な軍事力を有することによって,多様なものの活動が保障される,世界史におけるローマ帝国やオスマン帝国などに類似した社会として,ハンチントンの「文明の衝突」などに指摘される江戸帝国とでもいうべきものを現出するに至ったのである。

そして,現代につながる近世から近代への大転換の明治維新については,徳川幕藩体制に痛撃を与えることになった1837年の大塩平八郎の乱に始まったとみる説が妥当で,いわゆる三傑が相次いで死去した直後で,薩長支配政権の確立する1881年の明治14年の政変によって完結したと考えられる。

江戸時代が,帝国的社会であったことによって,多くの思想学問・芸術文化が密度高く成され,その結果,鎖国体制によって世界とは縁を切りながらも,欧米列強から門戸開放を迫られた際,明治維新によって,日本の"産業革命"を起こして,近代を開くことができたといえる。近代は,北海道から沖縄までの国土支配を確立したとはいえ,資本主義的産業を背景に官僚機構を支配体制の中核とするという点で,現代にまで続くもので,太平洋戦争による敗戦という大きな出来事があったことをもって,戦前・戦後が別の社会とするのは,本質を見誤ることになる。江戸が,東京に呼び替えられただけで,政権中枢のある首都のままであり,儒教的思考の残渣や小市民的生き方など文化的な面の変化の小ささを見ると,近世と連続しているとさえいえるのではないだろうか。

当然ながら,時代が一瞬にして変わったわけではないので,近代についてみれば,そもそも転換の始まり,幕藩体制の破壊の最初の事件になったのは,1837年の大塩平八郎の乱(すぐ続く蛮社の獄と合わせて)で,維新の前に1853年のペリー来航という大事件が起き,国内の世論が一気に開国派と攘夷派に別れて再統一運動が激化,1868年ようやく明治維新が実現して,新体制樹立に努めるものの,新政府が西南戦争などを経て定着したのは,1881年の明治14年の政変(薩長の覇権確立)と考えられるので,中軸となって維新を主導してきた大久保利通が暗殺される直前,伊藤博文を後継者をに定めていたことがいかに大きいことであったかとも言える。

遡って,近世への画期が,信長・秀吉・家康の三人の傑出した武将によってなされたことは誰でも知っているが,そもそも戦国時代の一武将に過ぎなかったはずの信長が覇権を握るようになったは,前述のように,1543年の鉄砲伝来という武器革新と,それに続くザビエル来日というキリシタン文化の到来に,天才的才覚で対処,戦国時代に決着をつけた(前体制を破壊した)のは言うまでもない。つまり,大塩平八郎の乱に対応するのが鉄砲伝来だということなのだ。そして,1582年の本能寺の変で,秀吉が覇権を握り,検地はじめ刀狩りや士農工商など近世の基本的枠組みを導入,ついには全国統一を実現するが,朝鮮出兵などの混乱なか,死去してしまったことで,家康の登場となる。家康は,1600年の関ヶ原の戦で覇権を握ると,新体制樹立のため,次々と政策を打ち出して行くが,本当に徳川政権が確立したといえるのは,1615年に大坂の陣を制したことで,その直後(1616年)には,家康は死去してしまうので,生前に家光を後継者に定めていたことがいかに大きいことであったかと言える。

同じように中世を見てみると,平氏が覇権を握るのは,1156年の保元の乱と,それに続く平治の乱であり,これが朝廷公家政治の終焉(前体制の破壊)になったことはよく言われる通りで,その平氏も,おごれるもの久しからずと言われたように,1180年に源氏が一斉蜂起し,そのリーダーとして源平の合戦を制した頼朝が,奥州藤原氏も討滅して全国統一を実現,1192年に鎌倉幕府を開くことになるが,1199年には死去してしまう。頼朝の妻であった北条政子は,その危機乗り越えただけでなく,大江広元らのサポートを受けながら,御家人間の紛争も次々処理し,天皇側が巻き返しを試みた最後の危機1121年の承久の乱をも制して,新体制を樹立,北条政子は,その直後(1125年)に死去してしまうので,泰時を後継者に定めていたことがいかに大きいことであったかとも言え,ここまでくると,歴史の偶然は,必然であったような気さえしてしまうだろう。

最後に古代まで遡ると,587年に蘇我馬子が物部氏を倒し,つづいて崇峻天皇を弑殺して,生年が確かな最初の天皇といえる推古天皇を擁立,聖徳太子が摂政となって,一般にはこの時から日本が始まったと思われているので,この時が前体制の破壊の時代だったと言って良いだろう。中臣鎌足が,中大兄皇子(天智天皇)を擁立して,645年の乙巳の変で蘇我氏を討滅したのが藤原氏の覇権の出発点で,天智天皇の死去後,672年の壬申の乱を制した天武天皇が日本という名や天皇制などによって,国を再統一,天武が死去するとし,その皇后が持統天皇となって,702年,法治国家への出発点となる大宝律令を整備するに至る。その翌年に持統天皇が死去すると,その側近だった橘三千代と結婚した鎌足の子藤原不比等が一気に覇権を握り,平城京・古事記・日本書紀や,擁立天皇制など現代まで続く日本の枠組みを確立する。不比等が死去するや,皇族の巻き返しがあり,不比等の男子全てが天然痘大流行で死去するということもあって混乱が続くなか,娘で初の民間皇后となった光明皇后の存在が何とか調整し続け,その光明皇后が死去すると,例の道鏡が登場,天皇制そのものが危機にさらされたところを,769年に宇佐八幡宮の神託という方法で打破して,ようやく決着させたといえ,動乱のなか,藤原氏が後継者を生みだし続けたことによって,新体制が樹立できたのではないかとも言える。

以上まとめれば,時代生成(大変革期)は,それぞれ,

上代から古代=内在的には神仏対立,外圧としての大陸統一

古代から中世=内在的には院政という矛盾(二重トップ),外圧としての銅銭輸入(武家の方が金持ち)

中世から近世=内在的には戦国時代(国のトップ不在),外圧としてのポルトガル(鉄砲とキリシタン)

近世から近代=内在的には大御所時代(トップの退廃),外圧としての欧米(植民地化)

によって,成されたといえよう。

以上を整理すると,

Ⅰ:古代は,587年の丁未の変(続く592年の崇峻天皇弑殺と推古天皇擁立)に始まり,769年の宇佐八幡宮神託事件までを画期とし,次の中世が始まる契機となる1156年の保元の乱までが,その確立した時代。

Ⅱ:中世は,1156年は保元の乱(続く1159年の平治の乱)に始まり,(1121年の承久の乱に続く)1125年の北条政子の死をまでを画期とし,次の近世が始まる契機となる1543年の鉄砲伝来までが,その確立した時代。

Ⅲ:近世は1543年の鉄砲伝来(続く1549年のザビエル来日)に始まり,(1615年の大坂夏の陣に続く)1616年の徳川家康の死までを画期とし,次の近代が始まる契機となる1837年の大塩平八郎の乱までが,その確立した時代。

Ⅳ:近代は1837年の大塩平八郎の乱(続く1839年の蛮社の獄)に始まり,1881年の明治14年の政変をを画期とし,現在なお続いている時代。

ということになる。

このように日本の歴史は,大きくは4回の変革と時代を経て来ていて,これを歴史をリズムとして捉えると,後述するように,変革と時代,それぞれをより詳細に調べても,同じ様なパターンとなっており,その点で"歴史は繰り返す"と言える。もちろん,時代ごとに質的には変わるので,同じことが同じ様に起こるということは有り得まないが,自らの歴史的存在を考える場合には,このリズムを的確に掴み取ることが大切である(つまりリズムを無視しては役割は果たせない)と思われる。ついでながら,変革の始まりの年を基準として用いると,古代は,587年から1156年に至る560年間,中世は,1156年から1568年の387年間,近世は,1543年から1837年の294年間と,ほぼ100年ずつ短くなっているので,近代は,1837年から現時点ですでに180年以上たっているから,次の時代への変革があるとすれば,転換に当たることが起きるのは間もないのではないかという時期が来ているといえるだろう。

ここまで見て来ただけでも,時代の変革期には段階があり,横に並べてみると相互に似ているという感じを抱かせられ,近代も,「終戦後」という言葉が,1945年太平洋戦争に敗れ,GHQ占領下の変革によって日本が一新したと思せる役割をしてきたが,最近になって,官僚主導を壊せとか,明治維新体制からの脱却などと言われ始めたように,結局,敗戦も近代という時代のなかの一つの大きなエポックでしかなかったという認識が広まりつつある。

近代が,敗戦を境に,前後に分かれているという観点から,近世以前を見直してみると,最も分かりやすいのは中世で,後醍醐天皇による1333年の鎌倉幕府の滅亡と建武の中興がまさに時代の中間点となっている。次に近世(江戸時代)を見ると,1709年の将軍綱吉の死によって異常な政治が終わり,その反動たる正徳の治が出現したことが時代の中間点と見て良いだろう。最も分かりにくい古代(平安時代)についても,天皇制の危機となった941年の承平天慶の乱の終(いわゆる平将門の乱平定)こそ,時代の中間点であったのではないかと考えられる。

そこで,時代全体を横に並べて対比してみることにすると,

近代の時代前半は,1881年の明治14年政変の時代確立後,内閣発足や憲法制定などで体制を整備し,近代化を進めて行くうち,西欧に習う形で,日清戦争に突入,工業化を進展させて列強入りするまで,時代の建設が進むが,1905年に日露戦争に勝利すると,日本人は大国意識・国粋主義に転換,明治天皇の死で維新意識から解放され,第一次世界大戦特需でバブルとなって,大正デモクラシーを謳歌する一方で社会主義弾圧が進むなど,矛盾が露呈,1931年の満州事変によって,敗戦に至るいわゆる15年戦争となり,明治近代がめざしてきた政治から全く逸脱した,いわゆる軍部独裁の異常な時代となったことは論を待たないだろう。

近世(江戸時代)も,1616年の家康の死後,家光によって国内支配体制を確立し,鎖国を完成するなど,まさに時代が建設されるが,1651年の家光死で,後を継いだ家綱時代は,すでに将軍はお飾りですむほどになっていて,老中らが政権を担当,近代での明治天皇の死に対応するかのように,緊張から解放され,矛盾も露呈,1680年の家綱の死で登場した綱吉の時代は,生類憐みの令に象徴されるように,すでに絶対的権力者の地位を握った特異な将軍による異常な時代となり,それに万人が耐えられなくなったぎりぎりのところで,将軍綱吉死に至る。そして,正徳の治という学者新井白石が主導したやや極端な反動の短い時期を経て,名将軍といわれた吉宗が登場,享保の改革によって,幕府の再興に取り組みむが,享保の大飢饉などによって挫折,将軍の側近が権力を振るえるような状況のなか,田沼意次が主導する経済優先の時代を迎え,時代の理念は喪失して行く。それを危惧した松平定信の登場で,1786年,田沼意次は失脚し,寛政の改革にはなるものの,大奥入り浸りという将軍家斉が大御所政治という形で長くいたため,幕府から庶民に至るまでモラルが崩壊して行き,結果として,1837年の大塩平八郎の乱を招くに至る。

中世の前半の鎌倉時代は,1125年の北条政子の死後,泰時が御成敗式目などを整備するも若死,後を受けた時頼も宗教転換も含めて武家政権国家を建設に努めたが,1263年にやはり若死してしまう。続く,時宗の時代は,蒙古襲来という国難で,かえって日本人が全体として結束することになり,強権支配の体制がつくられた,いわば矛盾露呈期となり,1284年の時宗の死とともに,得宗による恐怖政治という異常な姿になるなか,"異形の王権"後醍醐天皇の登場によって1333年滅亡するが,すぐに,足利尊氏が謀叛して幕府を開き,南北朝時代のなか,頼朝に倣っての武家政府の再興目指して,3代義満で最盛期を迎えるものの,1408年のその死とともに,管領らが覇権を狙うようになって,時代の理念は喪失,将軍義政の政権放棄もあって,1467年,応仁の乱が勃発,以後,将軍の権威は全くなくなり,下剋上などモラル喪失の戦国時代に入って,1543年の鉄砲伝来に至る。

古代の前半は,769年の宇佐八幡神託事件後,桓武天皇という強力な天皇を得て,首都平安京を建設し,蝦夷征伐によって国土を確立するが,806年の桓武天皇死後は,やはり強力だった嵯峨天皇が早くも院政を敷いて,文化面を重視するような政策をとるうち,矛盾が露呈,それに便乗するように,842年のその死とともに,承和の変が企てられ,満を持して表に登場した藤原氏によって,応天門の変や菅原道真など政敵が次々と追放され,天皇の権力がほぼ完全に剥奪される異常な時代のなか,地方で王権簒奪を図ろうとした平将門の乱が勃発,一連の承平天慶乱は941年ようやく決着する。摂関家の藤原北家はそのまま続き,権力の再興を図り,道長の登場で最盛期を迎えるものの,1027年,道長が死ぬと,その子頼通には入内させる女子が誕生しない上,陸奥での反乱や末法思想によって,藤原氏支配の理念も喪失,ついに藤原氏出ではない,自ら権力を行使しようとした白河天皇が登場して,1086年に院政を始める。院政そのものが,本来の天皇の権威を決定的に損なうものであったばかりでなく,白河天皇の性的指向の異常さもあって,臣以下庶民に至るまでモラル喪失,1156年の保元の乱に至るのである。

これらの推移を踏まえ,もう一度近代に戻って,敗戦後の時代後半を見てみると,GHQによる,いわば戦前への反動の異常な時期を経,自民党結成によって,維新時の政治の再興が目指され,オリンピックから万博に至る佐藤栄作時代に最盛期を迎えるが,1973年の石油ショックで時代は急転換,直後の田中角栄首相逮捕後の,いわゆる角影政治によって理念は喪失,2001年の小泉内閣の登場は角影を払拭したが,すべてを自由化する,つまり勝手になんでもできるいう政策をとったこともあって,以後,明らかにモラル喪失の時代に入ったと言えるだろう。ついでながら,1943年がコンピュータ元年とされているので,近代後半は,そのまま情報通信の発展に対応する。

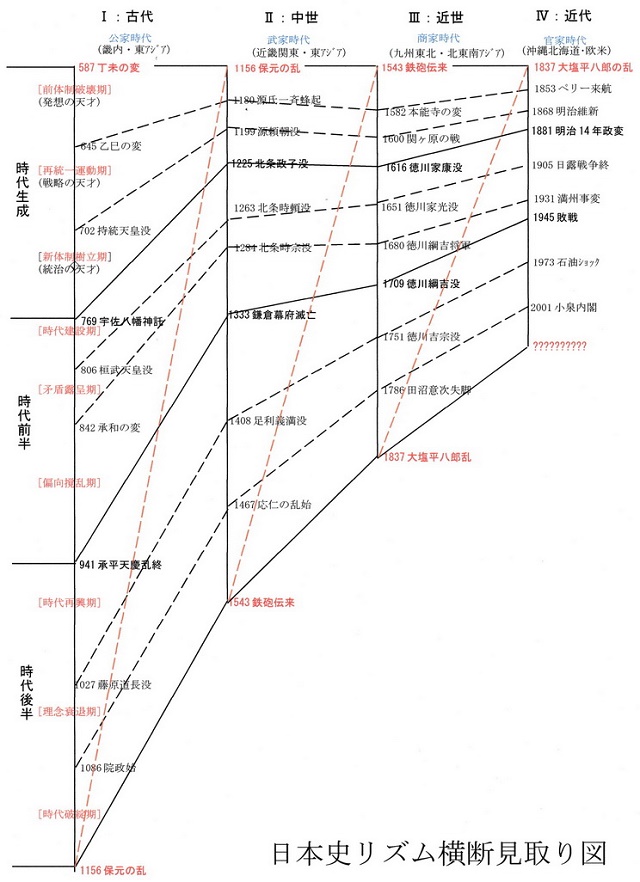

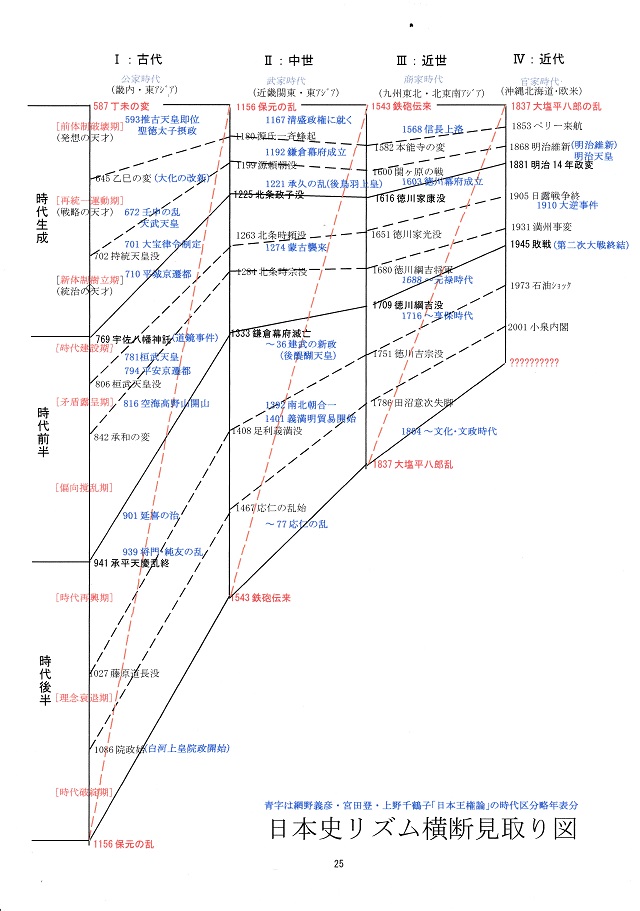

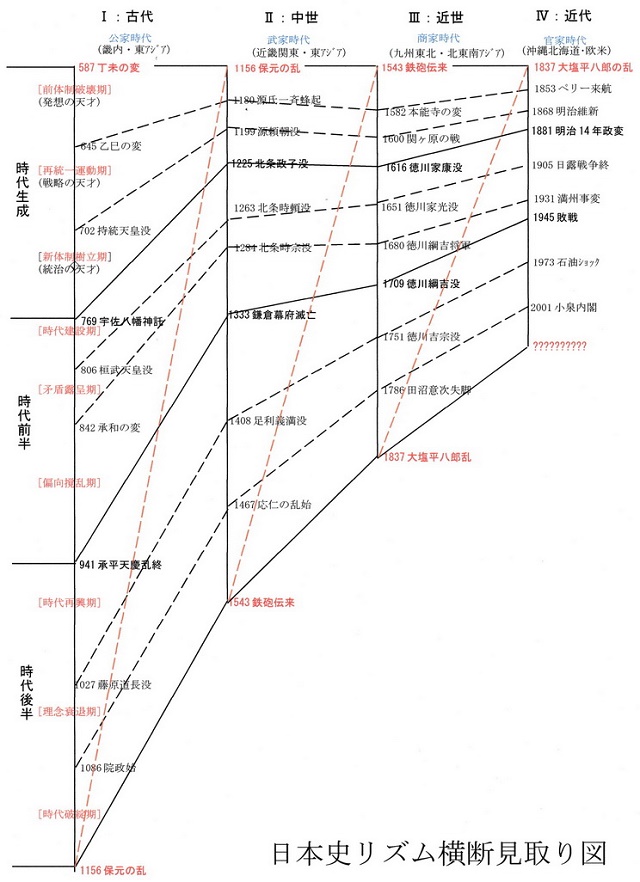

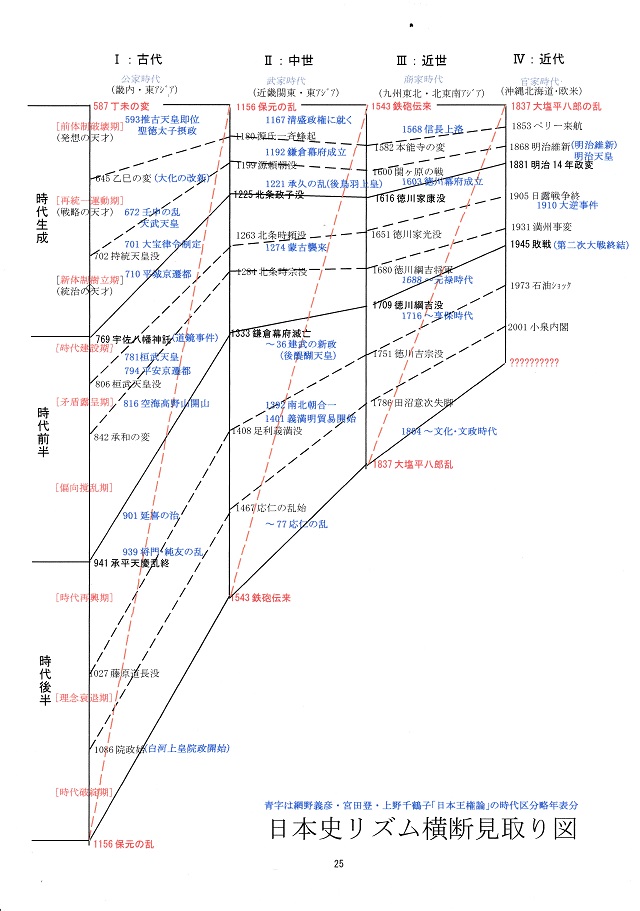

結論として,下の見取り図のように,

1 時代生成:1-1 前体制破壊期・1-2 再統一運動期・1-3 新体制樹立期

2 時代前半:2-1 時代建設期・2-2 矛盾露呈期・2-3 偏向撹乱期

3 時代後半:3-1 時代再興期・3-2 理念衰退期・3-3 モラル崩壊期

となり,現代がモラル崩壊期にあるということを改めて意識して貰いたい。

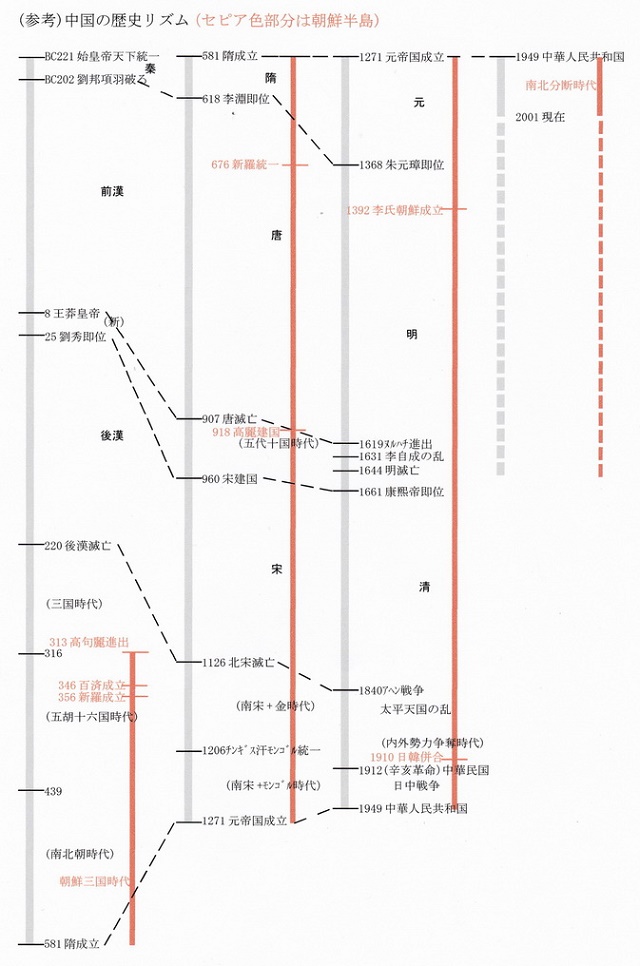

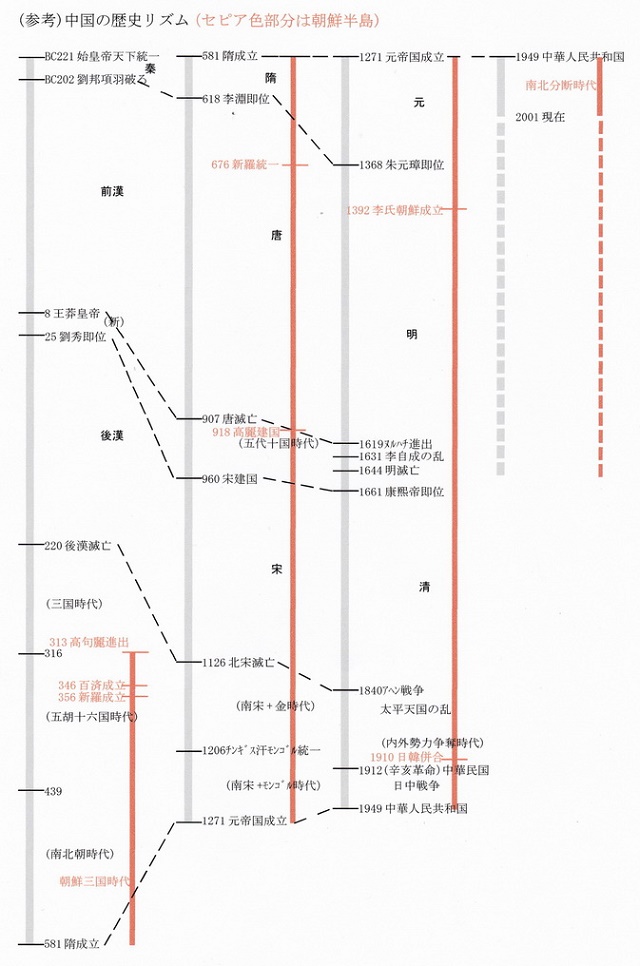

ちなみに,日本が多くのことを学び,はるかに長い歴史を有する中国も,参考図に見られるように,そのリズムは,ほとんど同じような,短期統一王朝から長期統一王朝(前半・後半)そして分裂というパターンを4回繰り返し,各時代の長さも,900年から600年へと,100年ずつ短くなっており,このリズムの上では,現在の中華人民共和国が長期統一王朝に相当するものということになるが,日本のように,単一王朝ではないこともあって,いわゆる,歴史の積み重ねによる熟成が見られないように思うが,如何であろうか。

日本史リズム横断見取り図

参考までに,建築史学者天沼俊一による時代区分は,540~640を飛鳥時代,640~720を白鳳時代,720~780を天平時代,780~1190を平安時代,1190~1340を鎌倉時代,1340~1570を室町時代,1570~1616を桃山時代,1616~1860を江戸時代としており,網野義彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」の末尾に掲載されている時代区分略年表が,この見取り図の粗さと同じ程度なので,比較して貰うため,該当部分に事項を記入したものを添付する。

⇒コラム(富士山噴火と巨大地震)

この章TOPへ

ページTOPへ

日本史リズム横断見取り図に従い,別紙詳細年表を見ながら,時代のリズムを追ってみよう。

古代(公家支配)から中世(武家支配),中世(武家支配)から近世(幕藩支配),近世(幕藩支配)から近代(官僚支配)への時代転換にあたって共通するのは,まず,新たな時代の生成はドアを2回ノックすることから始まり,そのノックが,格差や階級など内発的必然性にみえても,外圧や天災など,外発的,偶然的なことからエネルギーを与えられているとういことである。

古代

まず,推古天皇を擁立した蘇我馬子と,摂政になった聖徳太子による古代の幕開けは,周知のように,それ以前の大勢力であった物部守屋を蘇我馬子が滅ぼした587年の丁未の変であったが,このノックは鍵を外すだけで,その5年後には,最初に擁立した崇峻天皇を弑殺する2度目のノックで,ようやく開いたのである。その大きな理由は,国内的には,時代を刷新しようとした蘇我氏が,大陸から渡来した仏教をテコに,物部氏を旧来の神道の代表者として叩こうとしたことであるが,ちょうど,中国で続いていた混乱が収まり,隋という統一された大帝国が登場したことで,日本も強い権力のもと一つにならなければならなくなったということが大きかった。そのドアが開かれたことで,長い混乱の時を経るが,結局は,藤原氏が覇権を握る天皇制の時代が生成することになる。

中世

続く,鎌倉幕府開設に至る中世は,長く続いた古代の摂関政治の最後となるような院政の矛盾と,それに伴うモラルハザードが頂点に達して破綻をきたし,最初のノックである,1156年の保元の乱が鍵を外し,2度のノックの,3年後の平治の乱で扉が開かれ,平清盛に代表される武家の力が一気に拡大して,新たな時代生成が始まった。武家の平氏の成長が,公家の支配を終わらせようとしたのはもちろんであるが,そのエネルギーの元は,宋との貿易から莫大な利益を得るようになったことによると言えよう。そのドアが開かれたことで,源頼朝以降,長期にわたる武家政権の時代が生成することになる。

近世

さらに,徳川幕府開設に至る近世は,1543年の鉄砲伝来という,応仁の乱後長く続いていた戦国時代の混乱に止めを刺すような武器の革新とうい決定的な最初のノックに続いて,2度目のノックになる,1549年のザビエル来日もまた,キリシタンだけでなく,広く舶来の文化をもたらす大きなもので,そのいずれもを,すぐに受け入れた天才織田信長が,一気に覇権に向けて歩み始めることになった。この間の,いわゆるキリシタン大名の登場なども合わせて,新たな時代に向けた人材育成も始まるのである。戦国時代に疲弊していた国内の事情もさることながら,世界規模での,まさに大航海時代の,現代でいえばグローバリズムの力の大きさも示すものと言えよう。そのドアが開かれたことで,豊臣秀吉を経て,徳川幕府による長期に安定した時代が生成することになる。

近代

最後に,明治維新に至る近代の幕開けは,長く続いた幕藩・鎖国体制の最後となるような大御所政治の矛盾と,それに伴うモラルハザードが頂点に達し,1837年に,幕府側の役人だった大塩平八郎が,ついに乱を起こし,これが最初のノック,つまり鍵を外す役割をした。幕府は動揺を抑えるべく,その2年後,渡辺崋山ら開明的な学者らを捕縛する蛮社の獄を起こすが,結果として,意識ある人たちに火をつけ,2度目のノック,つまりドアを開けてしまうことになる。国内の矛盾もさることながら,ロシアはじめ諸外国の船が周辺に現れ,その外圧を強く感じはじめ,すでに,シーボルトの来日によって,新たな学問知識を得る若者たちも多数出始めていたことが大きい。実際,大塩平八郎の乱の翌年には,緒方洪庵が適塾を開設し,新たな時代に向けた人材育成も始まる。そのドアが開かれたことで,幕府が崩壊を食い止めようと様々な努力をするにもかかわらず,ペリー来航後,尊皇攘夷運動が激化,明治維新となり,長期にわたる近代国家の時代が生成することになるのである。

すでに述べたように,時代生成は,まず,前の時代を破壊するとともに,新たな時代のモデルを提示(前体制破壊期),次に,反動などを乗り越えて国を再統一するとともに,新たな時代の骨格を固め(再統一運動期),さらに,その骨格に基づいて,新時代を統治する仕組みを確立(新体制樹立期)する,いわばホップ・ステップ・ジャンプの三段階でなされ,その段階ごとにふさわしい人物が登場,その最後の時点において,時代が確立した証となるように,新時代の最初の強力な統治者への引き継ぎが行われる。同時に,最初の人物は,天皇を利用して破壊をするものの,性急過ぎて行き詰まり,次の人物が,天皇からお墨付きを得ることで再統一を確実なものにし,最後の新体制樹立した人物は,天皇から権力を奪取する一方,その権威を利用して国を支配して行くというパターンの繰り返しであることや,極端な舶来文化信奉と,それに対する極端な排斥の衝突も,各時代共通の現象だということが指摘できる。

古代

古代の時代生成は,蘇我馬子という天才的人物が,やはり天才だった(本来天皇になるような)聖徳太子を利用して,それまでの朝廷の実力者物部氏を抹殺して始まり,仏教という全く新しい文化を支柱に,日本国のモデルの提示して,神道だけだった文化を一新したのはもちろんであるが,推古天皇を擁立した臣が,官位制その他によって実質的な権力を発揮するという,その後の日本の天皇制のあり方を規定するほど基本的なモデルも提示した。(ホップ)

次に,中臣鎌足が,中大兄皇子を唆して,645年の乙巳の変(いわゆる大化の改新)を起こし,律令国家の確立をめざすも,なお旧体制が強く,中大兄皇子がようやく天智天皇になってまもなく挫折,壬申の乱を制した弟の天武天皇自らが,日本という呼称や天皇制などの仕組みを確立して再統一,その死後も,皇后が持統天皇になって引き継ぎ,藤原京という最初の首都や大宝律令というのちの憲法に近いものを確立した。(ステップ)

持統天皇が没するや,鎌足の子藤原不比等が覇権を確立,平城京に遷都し,「古事記」「日本書紀」ほか,新時代を統治する仕組みをつくるが,完成前に没し,皇族や他の氏族からの反動,さらには天然痘流行によって,不比等の男子四人がほぼ同時に死んでしまう事態に,ますます混乱が進み,その間,民間初の皇后となっていた不比等の娘光明皇后の存在が,藤原氏の力を何とか保つものの,光明皇后も没すると混乱の極に達し,ついに僧・道鏡が天皇の座を窺う事態となったところを,769年に宇佐八幡宮の神託に至る。様々な事情で新体制樹立までには至っていないようであるが,宇佐八幡宮の神託をも利用した藤原氏の策によって,のちに新時代の最初の強力な統治者となる桓武天皇が登場することになった。(ジャンプ)

中世

中世の時代生成は,(白河上皇の隠し子説まである)平清盛という天才が,院政の弱点を利用して,それまでの公家の力を抑え込み,武家政権の可能性を示すが,公家を否定するどころか,自らが太政大臣になって,専横を振るうようになったため,公家の反発を買って,源氏一斉蜂起を招くに至る。(ホップ)

源氏のシンボルとして登場した源頼朝は,後白河法皇のお墨付きを得て,平氏を滅亡させ,さらには奥州藤原氏をも討滅して,まさに日本を再統一,鎌倉に新たな武家政権のモデルとなる幕府を発足させるが,あっけなく死んでしまう。(ステップ)

頼朝の妻だった北条政子は,直ちに合議制に移行させ,さらに執権政治を始めて,将軍の存在を有名無実化,障害となる諸将を排除するなどして,北条氏の覇権とともに,幕府による支配を確立,最後に,幕府征討に立ちあがった後鳥羽上皇を承久の乱(1221年)で抑え込み,逆に謀反の罪で島流しにして,揺るぎないものにし,4年後,新時代の最初の強力な統治者となる北条泰時を執権に据えると,ほっとしたのか,翌年没する。全体を通じて,荘園の水田が集中的に開発された時代でもあった。(ジャンプ)

近世

近世の時代生成は,何度も述べてきたように,鉄砲伝来とキリシタン文化を自らのものにした,天才織田信長が覇権を握り,戦国時代を終わらせ,足利将軍も追放,反抗する寺社の力も削いでしまうなど,旧体制を徹底的に破壊する一方,商人が自由に活動できる楽市楽座など,新時代へのモデルを提示するが,志半ば,本能寺の変(1582年)で没してしまう。(ホップ)

すると,機を見るに聡く,構想力,実現力とも優れた,天才豊臣秀吉が一気に覇権を握った上,小田原,四国,最後には九州を平定して,まさに全国を再統一するとともに,士農工商や刀狩,さらにはキリシタンの排除など,近世を支配する施策も導入するが,誇大妄想的な面も強く,世界地図に目がくらんで,朝鮮侵攻を企てたのが運のつき,病に倒れてしまう。(ステップ)

すると,策士で,構想力,実現力とも優れる上,秀吉と違って堅実な天才徳川家康が,1600年の関ヶ原の戦を制して,覇権を獲得するや,既に町づくりを進めて来た江戸に幕府を開いて,一気に長く続くことになる徳川時代への体制を固め,豊臣遺臣の最後の反抗となった,大坂の陣を1615年征圧する一方,新時代の最初の強力な統治者として徳川家光を指名すると,ほっとしたのか,翌年没する。全を通じて,城と城下町が集中的に建設された時代でもあった。(ジャンプ)

近代

近代の時代生成については,古代から近世までのそれに比べて分かりにくいところがあるが,まずドアをノックされた側の徳川幕府が,崩壊を免れるべく,阿部正弘という,とっておきのエースを繰り出して,幕藩体制を一新しようとする。(ホップ)

ペリー来航(1853年)になるや,開国をめぐって,松下村塾の俊才らを核にした尊王攘夷の志士らとのせめぎ合いが激化,開国めざす一方,極端な弾圧をした大老井伊直弼の暗殺で収拾もつかなくなるなか,新時代へのモデルもさまざまに提示され,薩長同盟によって大政奉還から明治維新を実現する。(ステップ)

維新後は,江戸をそのまま東京にして遷都,急速な欧米化とそれへの反動への対処に追われるうち,西郷隆盛を死に追いやってまで,近代の実現を図ろうとした大久保利通が,1878年,新時代の最初の強力な統治者として伊藤博文を選んだ直後に暗殺され,その博文が1881年明治14年の政変を起こして,覇権を確立するに至る。(ジャンプ)

これら時代生成の,ホップ・ステップ・ジャンプに対応する,前体制破壊期・再統一運動期・新体制樹立期は,それぞれ中間点となるエポックで,前後半に分かれることもまた共通する。

古代

前体制破壊期は,聖徳太子の死(622年。蘇我馬子と推古天皇の死も続く)によって,後半は,いわゆる蘇我氏専横となり,再統一運動期は,壬申の乱(672年)がエポックになるのは明らかだし,新体制樹立期は,さまざまな出来事があるものの,藤原不比等によって確立するはずだった仕組みづくりが,天然痘流行による四男子の死(737年)という思わぬ事件を境に,とんでもない動乱の後半を迎えることになったというわけである。

中世

前体制破壊期は,平清盛が太政大臣になった途端,病を得て,翌1168年に辞任出家するや,朝廷との対立が表面化して,政権が一気に不安定になり,再統一運動期は,源頼朝が奥州藤原氏を滅亡させて全国再統一を成し遂げると(1189年),以後,どういうわけか,まるで気が抜けたように動きが少なくなってしまい,新体制樹立期は,北条氏が和田義盛一族を滅ぼして覇権を確立すると(1213年),以後やりたい放題になって行くというわけである。

近世

前体制破壊期は,織田信長が1568年に入京し,全国的な覇権確立を誇示して以後,新たな局面となり,再統一運動期は,豊臣秀吉が1590年全国統一を果たすと,以後,大陸侵攻など誇大妄想的な局面に入って信頼を失い,新体制樹立期は,1607年,徳川家康が駿府に隠遁して大御所政治を始めることで,自らの覇権が完全に確立し,以後,次々と政策を打ち出す局面に転換するというわけである。

近代

前体制破壊期は,阿部正弘の登場(1845年)を境に,明確に前後半が分かれ(前半は弾圧的な天保の改革,後半は阿部正弘の開明的な政策),再統一運動期は,井伊直弼の退場となった桜田門外の変(1860)を境に,明確に前後半が分かたれ(吉田松陰が前半を,坂本竜馬が後半を象徴するといえるだろう),新体制樹立期は,薩長土肥の協力によって実現した明治維新政府を,結局は,薩長で牛耳ることになる明治6年の政変(1873年)によって新たな局面に入った(前半は薩長土肥のエースが一致して新体制整備,後半は追い出された側や新体制になじめない士族たちの反乱)ことは言うまでもない。

なお,東アジアでは,7,8世紀の木版印刷の発達があったが,これが,古代への変革期(時代生成)に対応,織豊から家康期に書物印刷飛躍したのが,つまり近世への変革期(時代生成)に対応,19世紀後半の近代活字印刷の導入が,近代への変革期(時代生成)に対応することも指摘しておきたい。

すでに述べてきたように,各時代は共通して,一旦,危機的状況になるも再生を果たすという形で前後半に分けられるが,その時代前半もまた共通して,時代生成の最後のところで,お墨付きを得た強力な統治者によってスタートし,着々と固められ(時代建設期),やがて,時代の精神が忘れられるなか,権力基盤が強固になる一方,前時代の亡霊が目を覚ますなどして,様々な矛盾が露呈(矛盾露呈期),それを隠すかのように,それぞれの時代特有の権力中枢の異常によって人々が苦しめられるいわゆる暗黒の時代になる一方,それから逃れるように娯楽等が発展する(偏向撹乱期)という,三つの段階を経て,ついには破綻をきたし,一旦終わるかのようになる。時代前半はまた,後述する時代後半と対称的に,新たな伝統がつくられ慣習化する時代,国家支配のもとで中央集権的な時代,男性的文化優先の時代であることも共通する。

古代

つなぎ役の光仁天皇を引き継いだ,本命の強力な桓武天皇によって,平安京という大首都の実現と,蝦夷平定による国土確立という,二大事業を成し遂げる。(時代建設期)

桓武天皇が806年に没した直後には,新仏教として,最澄の天台宗と空海の真言宗が始まるなか,桓武天皇の遺志を引き継いだ嵯峨天皇が,平城上皇周辺の反動による薬子の乱を平定後,藤原氏はじめ公家官僚を重用して,大陸文化を日本化していき,さらには後の院政につながるような形で長期に渡って支配するうち,藤原良房が次第に力を発揮するようになる。(矛盾露呈期)

藤原良房は,嵯峨上皇が死去するや,承和の変(842年)を起こして覇権を握り,以後,策を弄して,まず自らが初の人民摂政となり,養子の基経は初の関白になって,天皇を利用した摂関政治を始め,他の氏族の人材を次々と排斥するなど,ほとんど独裁政治のいわゆる暗黒の時代となり,ついに,人々の鬱積する不満を背景とするように,東国で有名な平将門の乱が起こり,それに呼応する形で,西国で藤原広嗣の乱も起きて,合わせて承平天慶の乱と呼ばれる数年にわたる朝廷の危機となる。この承平天慶の乱の最中に,空也が念仏による民衆仏教を始めているのも象徴的であろう。(偏向撹乱期)

中世

北条政子からお墨付きを得た執権北条泰時は,有名な御成敗式目(近代の憲法にあたる)をはじめ,幕府による支配体制を確立しようとするものの若死にしてしまう。この間に,新仏教たる道元の曹洞宗と親鸞の浄土真宗が始まるのも,桓武天皇没直後に最澄の天台宗と空海の真言宗が始まる古代に似た状況にあることを感じさせるが,寛元4年の政変などを経て,泰時の遺志を引き継いだ執権北条時頼が覇権を確立,皇室人事にも介入して幕府の力を見せつけるなどした後,出家し,(比叡山に代表される)公家仏教に代えて,武家仏教(臨済宗)を全国展開,宗教の面からも武家政権を固める。(時代建設期)

時頼没後,策謀によって北条時宗が執権につくが,蒙古襲来への人々の恐怖と国政に意見する日蓮との確執のうち,二度の元寇となって,見かけ上は,朝廷も幕府も一体となった国粋主義的な神国意識が生じた。この異様な時代に対応するように一遍の時宗が登場する。(矛盾露呈期)

元寇を凌いだ時宗が死去するや,虚脱感に近い状況のなか,霜月騒動によって覇権握った平頼綱による,いわゆる得宗独裁の恐怖政治が始まり,執権北条貞時が頼綱を滅ぼすものの,得宗の専横,悪党の横行はおさまらず,いわゆる暗黒時代のなか,北条高時が執権になるのとほぼ同時に,即位した特異な後醍醐天皇の登場で,幕府が一気に揺らぎ始め,ついには鎌倉幕府滅亡に至る。(偏向撹乱期)

近世

つなぎ役の徳川秀忠を引き継いだ,本命の強力な将軍徳川家光によって,外政については,中華思想を体現する鎖国体制,内政については,一般の庶民に至るまでの支配体制が確立されるが,結果として,庶民は息詰まる状態に置かれるようになり,初のお蔭参りも起きるほどになるなか,その死を迎える(近代の自由民権運動に対応する面も感じられよう)。(時代建設期)

1651年の家光の死の直後に,いわゆる由比正雪の乱(慶安事件),続いて,承応事件という,戦を失った浪人武士の反乱が起こったのも当然であったが,その反乱を制圧したことを皮切りに,幼少だった将軍家綱を老中らが支える体制が確立,家光によって強固になった将軍の権威を背景に,ついには大老酒井忠清が表の支配者のようになってしまうなか,家綱は没するが,この間,幕府により屈辱的な場に置かれながらも,宮廷文化に生きがいを見出して長命を保った後水尾天皇も同年に没して,一時代の終りを強く印象づけることになった。(矛盾露呈期)

代って登場した特異な将軍綱吉は,自らの権力を行使すること,まさに独裁的な政治に生きがいを見出しているかのように,大名や役人に大ナタを振るい,続く,生類憐みの令によって,市中の人々をも苦しめ,現代もなお日本人の心を捉えて離さない赤穂浪士討ち入り事件を代表に,異常な事件が続き,ついには富士山も大噴火するなど,いよいよ息詰まるうち,綱吉の死に至る。その抑圧から逃れるように,元禄文化が花開いたのは皮肉ともいえるが,太平洋戦時下に,さまざまな娯楽文化が花開いたのに対応する気がする。なお,時代前半通して,幕藩体制もイデオロギーたる「太平記読み」の時代だったようで,これも戦前の国家神道に対応するのではないだろうか。(偏向撹乱期)

近代

大久保利通によって引き立てられた伊藤博文は,明治14年の政変(1881年)で覇権を確立するや,内閣の設置から,大日本帝国憲法制定と国会の発足と,近代国家の確立に奔走,排除された側は,自由民権運動を起こして,政府へ抵抗を続けるも,日清戦争に勝利(1905年)して,世界の列強へ名乗りを上げるまでになり,ついに日露戦争に突入する。(時代建設期)

1905年に日露戦争に勝利するや,日本は,もはや大国になったと有頂天になるとともに,日比谷焼打事件を契機に弾圧政策も始まり,国粋主義が力を得始めるなか,共産主義浸透を防ぐべく弾圧がますます強まる一方,一般の人々が,明治天皇の死による解放感と,第一次世界大戦によるバブルを背景とした,大正デモクラシーを謳歌するうち,軍部が台頭,ついに満州事変を引き起こすに至る。(矛盾露呈期)

1931年の満州事変後は,いわゆる15年戦争期で,テロの横行や二二六事件が,結果として軍部独裁へと進ませ,日中戦争が泥沼化するなか,無謀な日米開戦になって,ついに壊滅的な敗戦に至る。蛇足ながら,時代を良く見通していた薩摩は,一見支配しているように見えるが,長州に利用され(海軍),長州は,明治維新直前に"朝敵"になったため,天皇も含めて徹底的支配,権力の意味を最も良く理解していたと言えるだろう(陸軍が天皇の言うことを聞かないグループとなったことにつながる)。敗れた土佐が自由民権論の拠点となったことが,戦後の吉田茂につながり,敗れた肥前は,江藤新平のように,いきなり乱を起こすか,大隈重信のように,在野で大きな役割をしていくかということになる。(偏向撹乱期)

各時代の時代建設期を見ると,当然ではあるが,中世の「貞永式目」,近世の諸法度,近代の帝国憲法というように,国民全体をまとめる基本を決めようとしていることが共通していることが分かる。

時代前半の時代建設期・矛盾露呈期・偏向撹乱期の三つの期間はまた,それぞれ,その間のエポックによって,いわば,ホップ・ステップ・ジャンプの三段階になることも共通する。

古代

時代建設期:まず光仁天皇のもとで,それまでの動乱の傷を癒すとともに,藤原氏を中心として,官僚体制を再構築(ホップ),満を持して即位した桓武天皇(791年)によって本腰が入り,最大の事業で,後1000年以上日本の都となる平安京へ遷都して(794年)(ステップ),いよいよ平安時代の始まりとなり,さらに蝦夷平定を成し遂げるものの,人々の疲弊が著しいため,藤原緒嗣らの進言を入れて,二大事業を中止すると,翌年には死去してしまう(ジャンプ)。

矛盾露呈期:桓武天皇の死により,後を継いだ平城天皇を取り巻く守旧勢力の巻き返しという事態に陥るが,新たに即位した嵯峨天皇が,薬子の変(810年)を制して決着(ホップ),早速,初めて蔵人所を置くなど官僚機構を整備し,弘仁格を施行して政治を安定に導くと(ステップ),譲位して,いわゆる院政を敷き,律令制や中国文化の日本化に努めて行く(ジャンプ)。

偏向撹乱期:矛盾露呈期に力をつけてきた藤原良房が,嵯峨上皇が死去するや,承久の変を起こして,権力を握り始めると,まず,ライバルになりそうな伴善男を,応天門の変(866年)によって失脚させ,同時に,自ら初の人民摂政となって天皇をも差配し始める(ホップ)。良房死去で摂政を継いだ基経は,宇多天皇が即位して初の関白の称号を得ると,それをもとに天皇を揺さぶるものの,まもなく死去,その子時平が,宇多天皇の信頼する菅原道真が自らのライバルになりそうだったことから,策を弄して追放,ついに藤原氏だけが支配する政治を実現するに至る(ステップ)。しかし,その後,藤原氏は道真の祟りに悩まされ,天変地異や内裏放火なども頻発して,他氏族や庶民には耐えがたい時代となるなか,紀貫之が「古今集」と「土佐日記」によって,次代の王朝文化以降の日本文化の基本をデザインしている(ジャンプ)。

中世

時代建設期:御成敗式目を定めた北条泰時が,皇室人事に介入しようとするものの早世したため,つなぎ役の北条経時を経て,1246年北条時頼が執権になると(ホップ),強権を振るって,他氏族を討ち,将軍の傀儡化を進め,皇室人事にも介入する一方,引付衆を置くなど幕府体制も固め,1256年出家(ステップ),(比叡山に代表される)公家仏教に代る武家仏教(臨済宗)を確立して,一般の人々の支配をも睨んだ体制固めの仕上げに入る(ジャンプ)。

矛盾露呈期:強力な統治者だった北条時頼の死により生じた混乱のなか,策を弄して北条時宗の執権が実現(1268年)して決着(ホップ),蒙古襲来の防備に追われるうち,元寇文永の役(1274年)となり(ステップ),これを凌いだものの,なお元との間の緊張は続き,再び来襲して元寇弘安の役となるが,暴風のため,艦船のほとんどが沈没して救われる一方,未曾有の国難に対処する過程で,北条氏の,いわゆる得宗の力が大きく高まって行く(ジャンプ)。

偏向撹乱期:元寇で強権を得るも疲労困憊した北条時宗が死去,元の恐怖から解放されて一気にタガが外れるなか,霜月騒動で覇権を握った得宗平頼綱による恐怖政治が敷かれるが(ホップ),執権北条貞時が1293年頼綱を討って(平禅門の乱)一応決着するものの,幕府の力が弱まり,かつて皇室人事に介入したことが原因となって,皇室も二統確執時代に突入,得宗専制政治のなか悪党も横行,他方,日本僧の入元や元僧の来日が続くものの,国内文化には見るべきものを生み出せないうち,幕府から権力を取り戻そうとする特異な後醍醐天皇の即位を招き(1318年)(ステップ),ほぼ同時に執権になった北条高時は,もはや,かつての執権のような辣腕ぶりのない優男で,全く抑えることができず,以後,15年に渡る朝幕間の抗争に至る(ジャンプ)。

近世

時代建設期:家康が死去すると重石がとれたのか,繋ぎとなる将軍徳川秀忠のもと,まず吉原遊郭を整備して,男性受け入れ態勢を整えた上,家康の遺志を継いでさらなる体制固めを進めたのち,秀忠が父家康に倣う形で隠退(ホップ),本命家光が将軍になると(1623年),紫衣事件によって後水尾天皇の力を完全に削ぐなどするうち,父秀忠が没するや(1632年)(ステップ),旗本諸法度に始まり,鎖国令を次々強化して鎖国を完成,江戸時代最後の内乱といわれる島原の乱も乗り切って,市中諸法度から慶安のお触書まで,社会全体を完璧に治める体制を築き上げる(ジャンプ)。

矛盾露呈期:家光から指名された,保科正之と老中酒井忠勝・松平信綱が,幼将軍家綱を支えて,家光の遺志を継いだ政治を行ううち,江戸時代最大の明暦の大火が起こり(1657年)(ホップ),そこからの再生に当たって,江戸城天守閣の再建を断念する一方,仇討や堕胎を禁止するなど,保科正之を中心とするいわゆる善政が敷かれ,大火によって江戸の町が一新され,結果として(のちの関東大震災後の東京のように)一段と大都市化するうち,酒井忠勝・松平信綱の死去,保科正之の隠退などによって,酒井忠清が大老につくと(1666年)(ステップ),いわゆる官の抑えがなくなって,民間の力が発揮され,三井越後屋のオープンをはじめ商業が飛躍的に成長し始める(ジャンプ)。

偏向撹乱期:儒教精神に縛られるとともに仏教信仰厚い母の影響受けた特異な将軍綱吉が登場,当初は老中堀田正俊によって抑制された政治が行われるが(ホップ),堀田が暗殺されるや(1684年),歯止めが無くなり,生類憐みの令の施行が始まって,年々強化される間,元禄の天才が輩出(契沖・菱川師宣・西鶴・芭蕉・近松ら)するものの(ステップ),ついに頂点に達する(1695年)のと前後して,側用人柳沢吉保が登場し,荻原重秀が勘定奉行になって,将軍と人々との間を融和する役割を発揮するが,前述のように時代の異常さを示す事件が次々と発生して,息詰まって行きくのである(ジャンプ)。

近代

時代建設期:伊藤博文はまず,内閣をつくった上,1889年には大日本憲法発布に漕ぎつけ(ホップ),翌年には帝国議会が発足するなど,近代国家の体制を整えると,1894年には日清戦争開始を決意(ステップ),翌年には勝利を収め,台湾領有化によって植民地支配も始まり,以後,産業の近代化が一気に進んで大国化,早くも足尾鉱害問題が発生するも,日露戦争へと突入して行く(ジャンプ)。

矛盾露呈期:日露戦争に勝利すると,満鉄がスタートし,伊藤博文が暗殺されるという犠牲を払って朝鮮を併合,植民地支配が拡大する一方,大逆事件という本格的な思想弾圧の起きるなか,明治天皇の死を迎え(1912年)(ホップ),国民が一種の解放感に浸るのに合わせるかのように,第一次世界大戦の影響でバブルとなり,自由を謳歌する大正デモクラシーが現出,ついに原敬首相を戴いた初の政党内閣が実現するに至るが,その裏では,国家主義的な勢力が伸長していて,大戦が終わり,バブルがはじけると,原敬首相は暗殺されてしまう(ステップ)。世の中は一気に暗くなり,伊藤博文の不在のなか,力を得た山県有朋が,露骨に長州閥の官僚と軍部による支配をめざし,関東大震災の衝撃も冷めやらぬうちに,普通選挙法と組み合わせたアメとムチの手法で治安維持法を制定,共産党の大弾圧に乗り出し,張作霖爆殺事件など軍部の独走も始まって,国民的人気を得た浜口雄幸首相も狙撃される事態となる間,大震災が江戸時代の明暦の大火と同様の効果を生んで,東京の大都市化も一段と進む(ジャンプ)。

偏向撹乱期:満州事変が起きるとともに,政党政治も終りを告げ,翌年の五一五事件を代表にテロが続き,その翌年には満州帝国に対する国際世論に抗して国際連盟を脱退,さらに芥川賞やプロ野球が始まるというような,全くちぐはぐな時に,二二六事件が起きる(ホップ)。その翌年には日中戦争に突入(1937年),同時に目くらましのためか,文化勲章や国立公園が制定され,翌年には国民健康保険の導入と合わせて,国民総動員法も制定(アメとムチ),大政翼賛会結成に至る(ステップ)。その翌年には,ついに日米開戦に踏み込み(1941年),当初は戦果を挙げるものの,どんどん追い込まれ,娯楽に逃げる国民によって,漫才ブームなども起こるなか,厚生年金導入とセットで,国民総武装(アメとムチ)に至る(ジャンプ)。なお,こんな期間であっても,内田秀五郎による現在の西荻窪駅周りの広大井荻村や,豊田正治による玉川村の土地区画整理事業が着実に進められていたことにも触れておきたい。

⇒コラム(維新後の皇居建設経緯・国会議事堂建設の経緯)

以上のように,時代前半は共通して,同じような段階を辿って一端破綻をきたすものの,その後,前期を極端に否定する短く特異な時期を経て,再生して時代後半に入ると,それぞれ,その時代の絶頂期(時代再興期)となるのも共通するが,その時代後半もまた,時代前半の矛盾露呈期に対応する理念衰退期(強力なトップを失って抑えがきかなくなり紛争が多くなる一方,前期の惰性の上にのった時代で独創性などが少なくなる),偏向撹乱期に対応する(権力中枢の異常が極端になってモラルハザードが急速に進み,疲弊したり混乱する地方のことを全く無視するかのように中央の人たちが遊び呆けるうち,わずかながら本当に世を憂える人たちを核に,新たな時代を担う人たちが勃興する)時代破綻期と,繰り返すように三つの段階を推移して,結局,次の時代生成に向けて,再び,ドアがノックされるに至る。

古代

941年に,ようやく承平天慶の乱が終結,何もできなかった摂関藤原氏の力が落ちて,天皇親政という反動の時代に成り,源高明が伸長してくると,藤原氏は早速,策を弄して追放(安和の変),その後,藤原氏一族のなかの抗争を経て,藤原道長が覇権を握り,平安時代の絶頂を迎える。(時代再興期)

1027年に,道真が死去するや,地方での争乱が始まり,前九年の役によって,武家源氏の伸長が明確になるなか,道長の子頼通は長く摂関を務めるものの,入内させる娘を得られないでいるうち,藤原氏を母としない後三条天皇が登場して親政を始め,すぐに白河天皇に譲位して院政しようとするも没してしまい,中央が混乱するうち,後三年の役になる。(理念衰退期)

その間,白河天皇が堀河天皇に譲位して院政を始める(1086年)一方,後三年の役の終結とともに,奥州藤原氏の地方政権が確立,中央における,天皇と上皇という二元政治(特異な性的指向をもつ白河上皇によるモラルハザードも)と,地方に半ば独立国が登場したことで,時代は崩壊の方向に進み,その恐怖から逃れようとするかのように,中央貴族が遊びに耽るうち,武家が伸長,鳥羽上皇の死によって,破綻を迎えるに至る。(時代破綻期)

参考までに,儒者の世界は,藤原道長時代に大きく変貌したといい,それまでは,大江・菅原家が支配していたが,道長が膨大な漢籍蒐集をしたことによって,藤原氏から,広業・資業・実範・明衡らの儒者を輩出,強大な勢力となって行き,のちの,大学者一条兼良・三条西実隆・二条良基へとつながる。また,院政期には,後の漫画,アニメの原点とされる絵巻が,とくに後白河法皇の音頭で大発達するが,その背景には,秩序崩壊への不安があり,殺戮や陰謀,災厄が主題になっているのが象徴的である。

中世

1333年に,鎌倉幕府を滅亡させた後醍醐天皇が,いわゆる建武の中興という超反動的な政治を始めるものの稚拙で続かず,足利尊氏が謀叛して,いわゆる室町幕府を開く一方,南北朝分裂に陥るなか,足利義満という強力な将軍が登場して,中世の絶頂期を迎え,南北朝合一に導いたほか,多くの事業を実現させながら,北山文化まで開く。(時代再興期)

1408年,義満が死去すると,その子義持は何とか安定を保つものの,鎌倉公方との確執が高まるなか,後継を決めずに死去してしまったため,籤引きで将軍を決めるという事態になり,選ばれた将軍義教が恐怖政治を敷いたことで,ついに暗殺され,以後,将軍の権威は地に落ち,ついに,1467年の応仁の乱勃発に至る。(理念衰退期)

その後,政権を放棄して東山文化に没入した足利義政が死去すると,全く将軍不在のような状況になり,北条早雲をスタートに,いわゆる下剋上による戦国武将が登場し始めるなか,大陸との貿易で財力を蓄えた大内氏が,ある程度抑える役をしていたが,それも終わると,いよいよ収拾つかなくない戦国時代となって行く。(時代破綻期)

近世

1709年に,特異な将軍徳川綱吉が死去して解放されたと思うまもなく,新井白石による超反動的な正徳の治が行われるが,それを抑えるべく,徳川吉宗が登場,享保の改革によって近世の絶頂を迎えるに思われた矢先,享保の大飢饉が起きて挫折,隠退してしまうものの,なお威光を保つ。(時代再興期)

1751年に,吉宗が死去すると,その子の将軍家重が凡庸だったこともあって,いわゆる側用人政治となり,やがて田沼意次が覇権を握ると,さまざまなことを,地方や民間が自由にできるようになり,次々藩校がつくられたり,蘭学が発展する一方,皇室を尊重しようとする動きや,幕府が,有力な藩が強くならないように大きな負担を強いて反発を醸成するなど,早くも明治維新への準備が成されて行くことになる。(理念衰退期)

天明の大飢饉などを契機に,意次の力が落ちてくると,譜代大名連の巻き返しで,意次が失脚して,松平定信が登場(1786年),反動的な寛政の改革を始めるものの中途半端に終わるなか,将軍家斉の長期に渡る大奥政治,大御所政治で退廃が進み,地方も疲弊するなか,江戸の人々が化政文化に遊び呆けるうち,ついに大塩平八郎が決起する事態に至る。(時代破綻期)

将軍吉宗による家光体制再興から,将軍家治天明バブルとともに,天明文化が振興,天明大飢饉を契機とする松平定信による譜代大名クーデタ(寛政の改革)は国民を苦しめることになり,水野忠成が老中になるとともに,文化文政バブルで,江戸市民は浮かれと逃避,ついに破綻という推移をみると,戦後の自民党による伊藤博文体制再興から,三全総経て,平成バブル崩壊で10年不況の間,阪神淡路大震災・オウムサリンがあり,小泉純一郎による保守本流クーデタ(平成の改革)が格差で国民を苦しめる方向になるとともに,安倍首相の登場でモラルは一気に崩壊,アベノミクスバブル(浮かれと逃避)という推移に重なり,破綻に向かっているとしか言えない。

また,江戸時代について,前後半を見て見ると,家光(鎖国)と吉宗(享保の改革)による国家の基盤固めに次いで,酒井忠清と田沼意次の登場による経済自由化,そして,綱吉のもとの元禄バブルと家斉のもとの化政バブルというように,実によく対応する。

さらに,明治維新を乗り超えた三井については,相当に詳しく記されているが,実は,三井は,将軍綱吉時代末期に,1703年大地震,1708年富士山噴火もあり,幕府の出費が嵩み,両替商からの借入金チャラにした上,即上納金求める下達が出されて,綱吉没後の1720年までに多くの豪商が破産して出直すという,時代前半から時代後半への危機的状況にも的確に対応していた。

近代

1945年の敗戦とともに,GHQ による戦前への超反動的な占領統治が行われ,新憲法も制定されるが,朝鮮戦争の勃発で情勢は一変,冷戦構造のなか,アメリカの傘のもとに独立すると,戦前の有力者も次々復活,その流れを引き継いだ自民党政権下の高度成長のなか,佐藤栄作首相時代は,まさにオリンピックから万博までの近代の絶頂期となる。(時代再興期)

最強といわれた田中角栄が首相になって直後の1973年に,オイルショックが起きて社会が一変しただけでなく,金権問題やロッキード事件によって,田中は退陣に追い込まれ,その後,田中によるいわゆる角影政治が続けるられるものの,次第に力が落ち,冷戦崩壊に対応する形で自民党一党の時代も終り,空白の10年といわれる状態に陥る。(理念衰退期)

2001年,それまでの政治ではありえないとされた一匹狼小泉純一郎が首相になって,江戸時代の寛政の改革に対応するように,角栄的政治を一掃して一気に自由化するが,その後の政治や社会の推移を見ると,モラルハザードはどんどん進んでいるようにしか見えず,いつ破綻してもおかしくなくなってきているといえるのではないだろうか。(時代破綻期)

戦前の第2期(矛盾露呈期)が,植民地化によってアジア進出を図り,列強に伍するようになって戦争に突入したのと類似するように,戦後の第2期(理念衰退期)は,経済面でアジア進出し欧米列強に伍するようになったことも,今後の推移を予想させるものと言える。

補足すれば,現代に対応する各時代の時代破綻期は,格差が進行していることが共通するほか,古代は○○合わせの時代,中世はバサラの時代,近世は評判記の時代というように,象徴的なものがあった。さて,現代は後に何の時代と言われるだろうか。余談ながら,佐藤栄作首相が後継者を定めなかったため,角福戦争となったのは,足利義持が後継者を定めなかったため,義教の登場となったのに対応するのだろうか。

古代

時代再興期:承平天慶の乱に対して,何もできなかった摂政藤原忠平は辞任を申し出るも止められ,時代を再生すべく,各方面から意見を徴収(意見封事)するうちに没して,村上天皇による,半ば親政となり,その間に,源高明が伸長して,藤原摂関家の地位を脅かすようになると,またも策を弄して安和の変(969年)を起こして失脚させる(ホップ)。すると,今度は藤原摂関家同志が覇権を狙って抗争,まず兼家が排除されるが,末世を意識し始めた貴族に対応するかのように,源信の「往生要集」が出された翌年,兼家は,突然,花山天皇を出家に追い込んで摂政になるなどするうち,疫病の流行で多くの有力者が死んだ偶然もあって,藤原道長が内覧宣旨を得ることになる(ステップ)。道長は,翌年には,花山法皇事件(996年)を策して覇権を確立すると,娘彰子を入内させて,前例ない二后並立を実現する一方,前期に紀貫之がデザインした日本文化の上にのって,清少納言の「枕草子」と,それに続く紫式部の「源氏物語」などの大傑作が登場,王朝文化の絶頂期となるなか,ついに三后鼎立をも実現して,自らも絶頂に成った直後,病で出家,以後,不安にさいなまれ,死に至る(ジャンプ)。

理念衰退期:道長が没するや,東国で,平将門の末裔の平忠常の乱が起こり,延暦寺と園城寺の僧の狼藉も始まるなど,中央の抑えが利かなくなり,1051年には,陸奥で,のちに前九年の役といわれる争乱が勃発するホップ)。その翌年には,末法思想がブームになって,関白頼通が宇治の平等院を造営,源氏の棟梁源頼義が前九年の役を終わらせて,鎌倉に鶴岡八幡宮を造営するなどした後も,頼通には,入内させるような娘ができず,ついに,藤原氏を母としない後三条天皇が即位(1068年)する(ステップ)。後三条天皇は,摂政頼通を辞任に追い込み,藤原氏排除を強固なものにしようと,白河天皇に譲位して院政を始めるが,翌年には死去してしまい,以後,藤原氏との間で,綱引き状態になるうち(近代後半の55年体制の終焉と良く似たいわば失われた10年に近い状況と言える),後三年の役が起きる(ジャンプ)。なお,この期を通じて,荘園整理だけは,半ば機械的に次々と実施され,結果として地方貴族の力を削いでいったことも意味があるようだ。

時代破綻期:白河天皇が,堀河天皇に譲位した翌年には後三年の役が終わるとともに,藤原清衡が,陸奥平泉で奥州藤原氏政権の拠点づくりを始め,後三年の役に功のあった源頼義の子義家が,武家で初めて院昇殿を許されるも,なお堀河天皇と摂政藤原師実が力を発揮し,院政は形ばかりのものであったが,1107年に,堀河天皇が死去,鳥羽天皇を即位させて,ようやく本格的な院政がスタートする(ホップ)。白河上皇は,関白藤原忠通を免職するなど,権力を振るうが,そもそも絶対的であった天皇と別に,上皇が,それを上回るような権威を発揮するだけでも異常である上,白河上皇の異様な性的行動もあって,モラルハザードが急速に進み,中央貴族は地方のことを忘れて,歌合わせなどの遊びに没入して行き,清衡が,その財力で,京都の公家を驚かすような中尊寺金色堂を建立してまもなく死去した翌1129年,白河天皇も死去する(ステップ)。そして,鳥羽院政が始まり,瀬戸内を拠点に宋貿易で財力をつけた平忠盛が,武家で初めて内昇殿を許されるに至る間,西行が突然出家して衆目を驚かせ,藤原氏のエース頼長が伸長してくるなか,崇徳天皇を廃した鳥羽上皇が,後白河天皇を即位させたところから,権力闘争が表面化,強力だった上皇の死(1156年)によって一気に破裂,保元の乱となる(ジャンプ)。その翌年には奥州藤原氏2代の基衡が死去,のちに,後白河院政の終りと奥州藤原氏の滅亡がほぼ重なることまで含めて,院政と奥州藤原氏はまさに平行した現象であったといえるだろう(中枢権力の混乱に便乗した地方の独立した権力という関係)。

中世

時代再興期:後醍醐天皇による建武の中興に謀反した足利尊氏によって,いわゆる室町幕府が始まるが,同時に,南北朝分裂となり,尊氏は,北朝から将軍宣旨を受けるもののまだ弱く,後醍醐天皇が死去した後も,北畠親房の指導で南朝の抵抗が続くうち,尊氏の弟直義が南朝側についたことで,観応の擾乱が始まり,1352年,尊氏が直義を毒殺してようやく動乱に一応の決着がつく(ホップ)。尊氏の死とともに,子の義詮が将軍になって幕府の体制を固め,死を目前にして,お目付け役に,細川頼之を初の管領につけて,子の義満に将軍職を譲るが(時あたかも大陸で明が建国された年),以後,細川頼之が遺志に則って,今川了俊を九州探題にしたり,鎌倉五山を制定するなど,さらに体制を強固なものにして行く間,義満は,観世親子を見出すなどしていたが,室町御所を造営すると,1379年,細川頼之を追放して親政を開始,公武融合への道を開く(ステップ)。そして,今川了俊を召喚したり,富士遊覧などで力を見せつけ,南北朝合一を果たすと,太政大臣になり,一層権力発揮すべくすぐに出家,金閣寺を建立したり,明から称号を得たりして,ついには天皇の座を簒奪するのではないかというほどになるが,その前に死去してしまう(ジャンプ)。この間,連歌や五山文化が最盛期を迎え,世阿弥が活躍するなど,中世文化の絶頂期でもあった。

理念衰退期:後を継いだ将軍義持が,父義満の威光に抵抗して,真逆の政策をとるようになるものの,その遺産の上で,平和が保たれるが,ほぼ同時に鎌倉公方になった足利持氏の反抗に悩まされるうちに出家,後を継がせた将軍義量が夭折してしまうと,なお室町殿であった義持が,その後継を定めずに没したため,将軍不在になってしまう(ホップ)。側近協議の上,候補者のうちから籤引きで選ぶことになり,1428年足利義教が将軍に就くが,その正当性に不安があったのか,恐怖政治を敷いて独断専行したため(世阿弥の配流もその犠牲),地方で土一揆が起こり始めるなど,次第に周囲の反発が強くなって行き,永享の乱後の1441年,ついに将軍義教は暗殺されてしまう(嘉吉の乱)(ステップ)。以後,将軍の力は落ちて行き,管領が頻繁に交替,嫌気した将軍足利義政が政務を放棄してしまい,妻の日野富子が表に出るようになるなか,管領家を中心にさまざまな確執が重なって,応仁の乱の勃発に至ったのである(ジャンプ)。

時代破綻期:応仁の乱は,当初は京都を火の海にしたが(太平洋戦争で空襲を受けなかった京都の人たちにとっては,戦後といえば未だに応仁の乱のことを指すほど),その後はダラダラと10年も続き,蓮如が吉崎御坊を開いたように,多くの公家や芸能者も疎開を強いられ,結果として京文化を地方に広げる役割も果たすが,その間,そもそもの当事者たる細川勝元と山名宗全も死去してしまい,足利義政が大内正弘に指示してようやく終戦,まがりなりにも存在感を示してきた将軍義政も,その後は東山に籠って芸術文化に専念,御用絵師や庭師など後世につながる役割を果たすうち,銀閣寺が完成するとまもなく没し(1490年),訳の分からない一時代はようやく終る(ホップ)。将軍や管領といった中枢権力の空洞化,財力等によって大内氏があたかも権力者であるかのようになるなか,北条早雲を皮切りにいわゆる下剋上が始まり(ステップ),大内義興が京都から山口に戻ると(1518年),下剋上も激化,やがて有力な戦国武将が次々と登場して,戦はますます激烈になって行く(ジャンプ)。なお,応仁の乱から始まる,この期間と,これに続く近世の織豊期を合わせて,一般には戦国時代と呼んでいる。

近世

時代再興期:特異な将軍綱吉が没するや,老中間部詮房が,学者新井白石を登用して,綱吉時代に対する超反動的な"正徳の治"を始めるが,その激烈さに反発も大きく,まもなく挫折,ワンクッション経て,1716年,紀州から呼ばれた徳川吉宗が将軍になる(ホップ)。吉宗は,いわゆる"享保の改革"に着手,隅田川の桜始め,人々の娯楽にも配慮,洋書輸入を解禁し,小石川薬園をつくり,大坂の民間学校懐徳堂を公認するなど,次々と革新的な政策を打ち出すが,それらが大きく広がって国全体の大繁栄を見る前に,享保の大飢饉が起こり(1732年)挫折してしまう(近代のオイルショックに当たることが早く起きてしまったともいえる)(ステップ)。飢饉を救うべく,「蕃藷考」を著した青木昆陽をすぐに登用するなどするものの,それ以上に打つ手なく,長男家重に譲って隠居,まもなく没してしまうが。その間に,現在なお,文楽と歌舞伎共通の三大傑作とされる「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」「仮名手本忠臣蔵」が続いて初演され,庶民の娯楽は一つの頂点に達した(ジャンプ)。

理念衰退期:偉大な将軍といわれた吉宗が死去,その後を継いだ家重はうまくしゃべれないこともあって,側用人大岡忠光が全てを取り仕切る形になる間,吉宗が開いた科学的思考を身に付けた人材が登場,山脇東洋が解剖を行い,平賀源内が物産会を開くなどするうち,1760年,大岡忠光と将軍家重が相次いで死去すると(ホップ),すでに宝暦事件を契機に登場していた田沼意次が,明和事件を契機に,将軍家治の側用人になって権力を発揮し始め,1772年,ついに老中になって,名実ともに覇権を握るに至る(ステップ)。経済優先の自由な空気のもと,民間の活力が花開き,とくに科学芸術の面で優れた人材が現れ,天明文化が現出されるが,政権を奪還しようとする松平定信ら譜代大名らの巻き返し運動のなか,天明の大飢饉となり,北方からロシアの圧力がかかり始めたのに対応して,蝦夷調査を企画するものの,自らの子の事件を契機に,意次は失脚に追い込まれてしまう(ジャンプ)。

時代破綻期:代って登場した老中松平定信が"寛政の改革"を断行,偉大な出版人蔦屋重三郎,その周辺の多くの作家や画家を犠牲にし,庶民の楽しみを片っ端から奪う強硬さに,反発も著しく,わずか7年で引退せざるを得なくなった(1793年)(ホップ)。その後,日本近海でロシアや欧米が横行するなど,外圧の高まるなか,将軍家斉は大奥に入り浸って全く政務を見ず,定信の遺臣らで構成される幕閣がなお改革を続けるが,タガはどんどん外れて行き,江戸市民の間では,「東海道中膝栗毛」「椿説弓張月」から「浮世風呂」「浮世床」に至る大衆文化が花開く一方(化政文化前期),近代の国粋主義の精神的ルーツとなる本居宣長の「古事記伝」のほか,伊能忠敬による日本全図の作成や,塙保己一による「群書類従」など,まさにデータベースとなる偉大な業績も生まれる(ステップ)。水野忠成が老中になると(1818年),「四谷怪談」や「偽紫田舎源氏」に見られるように,退廃は一段と進むが(化政文化後期),寺子屋という草の根的な教育が展開,シーボルトの来日によって外国への渇望も高まり,本多利明はじめ,開明的な思想家も輩出して,近代が準備されるとともに,葛飾北斎「富嶽三十六景」,歌川広重「東海道五十三次」など,天才的業績も生まれるに至る(ジャンプ)。

近代

時代再興期:敗戦とともに,忠臣蔵さえ禁止されたように,戦前を全面的に否定するようなGHQの占領政策で,社会党政権が登場するものの一瞬に終り,戦前の天皇に代って唯一のよりどころとなった新憲法のもと,吉田茂首相が,外ではGHQ,内では野党と渡り合ううち,朝鮮戦争が勃発,ソ連・中共に対抗すべく,アメリカが,日本を自らの陣営に日本を入れようと,手の平を返して情勢は一変,1951年,部分講和によって独立を回復する(ホップ)。公職追放も次々解除され,満州国の支配者だった岸信介ら,戦前の有力官僚らも復帰,朝鮮特需で経済が急速に復興するなか,保守合同によって自民党ができると,対応して社会党も一本化され,いわゆる55年体制が始まって激烈な保革抗争となり,美智子妃ブームの翌1960年,国民が結集した安保闘争に至る(ステップ)。岸信介が,法案を成立と引き換えに退陣すると,池田勇人の所得倍増計画もあって,国民の目は政治から経済に移り,東京オリンピックで,新幹線や高速道路など,現代に続く基盤がつくられ始め,以後,佐藤栄作の長期政権のもと,高度成長が続き,四大公害闘争もかまわず,大阪万博の絶頂に至る(三島由紀夫が自衛隊に乗り込んで割腹自殺したのもこの年)とともに,沖縄返還がなされ,それまでの自民党政策の多くを導いてきた最強政治家田中角栄は首相になるや,日中国交回復を実現,戦後に一応のケジメをつけ,自論の列島改造に邁進しようとした矢先,1973年の石油ショックに見舞われ,高度成長も終焉する(ジャンプ)。長谷川町子の漫画「サザエさん」の連載が,敗戦とともに始まり,石油ショックの年に終わったのが,そのまま時代を象徴しているように見える。また,東京オリンピックから石油ショックまでは,そのまま,ベトナム戦争時代である。

理念衰退期:この間の高度成長と,全共闘の挫折とが産んだといえる,怪物日本赤軍が世界で諸事件を起こす(後に中東紛争の激化にも関わる)なか,自主独立外交を進めようとした田中角栄は,アメリカからにらまれ,金脈問題で退陣させられるものの,その力が全く衰えなかったことから,ロッキード事件の追い打ちを受け,長い裁判に入るなか,いわゆる角影政治によってなお影響力を行使続けるうち,そのもとで1982年,中曽根康弘が首相になる(ホップ)。中曽根政権は,21世紀に入ってからの,小泉,安倍政権を代表とする自民党右派政権への道を開いたという点で,古代の後三条天皇の院政への試みと良く似ていると言えよう。当初は,田中曽根内閣と揶揄されるが,国鉄・電電の民営化を一気に実現,アメリカ重視の自由経済の方向を打ち出すなどして,角影を離脱,プラザ合意の結果,バブルが始まるなか,ついに角栄の直弟子竹下登が有力メンバーを引き連れて独立,首相になになるが,消費税導入と引き換えに退陣,国内では昭和天皇の死,世界では冷戦の崩壊と,まさに一時代が終るとともに,バブルも崩壊,1993年,(角栄がひっそりと死去した年,竹下のもとから離脱した小沢一郎らによって)ついに55年体制も終焉を迎える(ステップ)。以後,自民党を中心とした諸党の合従連衡の時代に入り,阪神淡路大震災やオウムサリン事件(これまた世界に先駆けた無差別のそれも毒ガスを用いたテロ)の後には,金融破綻(この年から自殺者数が一気に増加)を代表として,政治経済的には失われた10年といった状況になってしまい,予想もしなかった(実は中曽根が準備していた)小泉純一郎首相の登場に至る(ジャンプ)。旧田中派としての竹下登の院政まで考えれば,バブルも含めて,この期を近世の田沼意次時代に対応させてみることができるのではないだろうか。⇒コラム(角栄の呪い)

時代破綻期:自ら自民党ながら,'自民党をブチ壊す'を掛け声で小泉純一郎が首相の座を得た(そのタイミングや内務省系政治から大蔵省が奪還を果たしたという点で,江戸時代の寛政の改革に対応するだろう)直後に,アメリカで9.11テロが起きて世界に対するアメリカの姿勢が一変するのに呼応するように,一気に自由化を進め,長く保たれてきた日本の平等的社会を破壊し,以後,格差拡大が進んで行くことになる。小泉退場後は,首相が毎年代るといった状況に陥り,政権交代を求める国民によって誕生した民主党政権からもあっというまに裏切られ,その間に千年に1回というような東日本大津波災害と世界最悪といわれる福島原発事故という未曽有の事態に息も絶え絶えとなって,ついに声高に戦前復帰を叫ぶ安部晋三内閣が誕生したのである。蛇足ながら,橋下徹や小池百合子の登場は,中世の北条早雲あたりに対応する一種の下剋上にも見えるが,それだけの存在になって行けるのか,国会議員よりも知事らが目立つようになってきているのが,地方の蜂起につながって行くのか,まだまだ疑わしいのが現状だろう。

やや単純,断定的になってしまうが,各時代の前後半の違いを見ると,次のようになる。

古代:前半=天皇主体(国土意識過剰)・中国的(漢文)・男性的>後半=藤原氏主体・日本的(和文)・女性的

中世:前半=幕府自立(意識過剰)・武人的・男性的>後半=(南北朝分裂)公武一体・貴族的・女性的

近世:前半=鎖国(中華意識過剰)・上方中心・漢学主体>尊皇(水戸藩)・後半江戸中心・蘭学主体

近代:前半=欧米対抗(意識過剰)・官僚的・男性的>後半=アメリカ支配・民主的・女性的

最後に,全時代に共通して,どの期も必ず直前の期の残照であるとともに,直後の期を準備するものになっていることを確認しておきたい。

以上にもとづいた時代区分表⇒コラム(時代区分表)

Ⅰ(古代),Ⅱ(中世),Ⅲ(近世),Ⅳ(近代)とし,それぞれ内訳の期も1,2,3で示したもの。

各時代の各期を対応させた共通項を一覧表に整理しておこう。

1:各時代の基本様態

2:時代展開の共通項

3:時代生成の共通項

4:時代前半の共通項

5:時代後半の共通項

この章TOPへ

ページTOPへ

ここまで述べてきたように,日本史リズムの上で,現代が,(古代末の)院政時代,(中世末の)戦国時代,(近世末の)大御所時代に対応し,それぞれ,保元の乱,鉄砲伝来,大塩平八郎の乱によって,次の時代への扉がノックされてきたことを踏まえると,安倍政権の続く現在は,新たな時代への扉がノックされるまで,そう遠くなくなってきていると思われる。そこで,今現在から時間を遡りつつ,過去の3つの時代の推移とどんなに符合しているかを検証してみよう。

最近の状況が,安倍政権に象徴されるモラル崩壊,国民の多くもが,自分のことばかりで,他人や地方,社会のことなどを,ほとんど考えない状況であることは,誰もが思うところであるが,院政時代も,白河法皇の淫靡な生活を頂点に,京の貴族は遊び惚けて,民のことなど全く眼中になく,戦国時代は,いうまでもなく,国全体を考え指揮するはずの将軍不在のなか,武将たちが争いに明け暮れ,庶民のことなど全く無視され,大御所時代は,良く知られているように,将軍が大奥に入り浸るなか,自分たちのことしか考えない幕閣のもと,文化文政の退廃した文化に溺れた江戸の町人たちが,地方の人の苦労など全く考えていなかった,いずれも,まさにモラル崩壊の時代になっていた。

また,次々に起こることが,戦前に類似していると指摘されるが,そのことについても,時代の前後半はよく似たリズムで繰り返し,時代の前半が行き詰まるのは,どの時代でも,破綻に近い状況を経て,再活性して,後半に入るというように見れば良いということである。現代は,近代という時代の後半なので,全く違う新たな時代に変わるか,さもなければ,日本が終わってしまうような時点にある。古代,中世,近世,近代というように,大きく変わってきた4つの時代であるが,実は,底流にある天皇制がそのまま続いているからこそ,変われてもきたのである。平成の時代の天皇が,近代に入ってからはあり得なかった,生前譲位をしたこと,皇嗣の数が足りなくなって,宮家をどうするかといったことなどを見ていると,天皇制に対する考え方に関わらず,皇室本体が行き詰まってしまう可能性すらある。日本という国を一つの文明としてみるならば,その本質は天皇制であろうから,時代の末どころか,文明の末という危険性すら考えられてしまう。

それはさておき,とりあえず,最近の状況から遡る形で,戦前と照合してみよう。まず,国家の借金が1000兆円を超え,GDPの2倍になったという点で,戦争末期と同じ水準になったこと,韓国との関係で,経産省が外務省を無視して,輸出禁止という刀を抜いたことなど,安倍政権における旧通産省の専横ぶりが,そのまま,戦前の軍部の専横に重なって見えること,安倍政権に至る変革の始まり,たとえば官邸の権力,都市計画など,なんでも自由化という名分で,歯止めが無くなってしまったことなどが,小泉政権によるものであることはいうまでもない。小泉首相の誕生の仕方が,全く予想を裏切ったもので,それまでの,田中角栄をルーツとする政治に止めを刺し,国民の意識もすっかり変わってしまったという点などで,戦前の満州事変に対応するものといえるだろう。そういう流れの上でみると,驚くべきものであった民主党政権の登場も,ひとつのエピソードでしかなかったのである。軍部独走という国家権力の異常を招いたのは,突き詰めれば,国民が支持したからにほかならず,現在の安倍官邸独走という,国会軽視,三権分立も危うい国家権力の異常さもまた,我々国民がそれを支持していることによっていると自覚しなければならない。

予想を裏切ったかにみえる小泉首相の誕生も,バブルが弾けた後の"失われた10年(20年とも)"によるもので,直前にあった金融危機などのことをみると,(約70年前)1931年の満州事変も,その前の第一大戦によるバブル(1914~1919年)と,その戦後の不況,1927年の金融恐慌・1929年の世界恐慌があったことに対応するし,バブルに至る前は,1951年のGHQからの独立回復後,保守と革新の衝突が激化,その最大の安保闘争(1960年)が挫折すると,池田内閣の所得倍増計画から始まる高度成長が,国論を一つにする東京オリンピック(1964年)で飛躍し,続く大阪万博(1970年)で最高潮に達し,経済面には限られるものの,世界の列強の地位を回復したところに,ニクソンショックにオイルショック(1973年)が続いて,以後,低成長が続くなか,次第に,外圧による歪が大きくなり,ついに,バブルを招くことになる(1986~1992年)。戦前は,(やはり70年前の)いわゆる明治14年の政変(1881年)で,新政府が確立すると,自由民権運動が激化,その挫折後,国論を一つにする日清戦争(1895年)で飛躍,続く日露戦争(1906年)で最高潮に達し,世界の列強に躍り出るが,途端に,他の列強から圧力がかかり,調整を余儀なくされて行くなか,日本としては,偶然に起きた第一次大戦によって,バブルになったという按配であった。

以上で,戦前との対照は終わり,古代から近世までの各時代末に限って,その符合を見ていくことにしよう。小泉政権から始まり,安倍政権が歴代最長になったことを踏まえ,とりあえず,小泉・安倍時代ということにする(将来振り返ってみた時,歴史家がなんと名付けるか興味のあるところだが)。

まず,古代末の院政時代というのは,唯一無二の権威たる天皇に対して,上皇がそれ以上の権威を振りかざそうとする点で,国家権力が異常になった時代である。昨年,平成の天皇が生前譲位して上皇になり,皇太子が新たな天皇に即位したが,それに合わせて皇后になった雅子妃が,それまでの不調がウソのように,表に出ずっぱりになったこと,その後の上皇夫妻の状況を見ても,天皇というのが唯一無二の権威であることを改めて認識させられる。院政時代の始まりは,白河上皇が院政を始めた1086年に置くのが普通であるが,実はそれより18年前に即位し,天皇直轄の政治を回復すべく,関白藤原頼通の力を奪ったうえで,院政を試みたのが,後三条天皇である。小泉政権の登場で本格化した官邸主導,自由化,民営化などの手法,つまり天皇が自らを抑える権力藤原氏の力を削ごうとしたように,首相(官邸)を抑える権力(国民の代表たる)国会の力を削ぐことになったのは,実は,2000年から18年前の1982年に登場した中曽根首相が取り組んだものなのだ(安倍政権に至っては,形ばかりが先になって,独裁化してしまったが)。後三条天皇は,すぐに亡くなってしまったので,しばらく,藤原摂関家の力が復活したのは,中曽根後,いわゆる田中派政治の末裔竹下政治が復活したのに対応するだろう。白河上皇は,賢帝といわれた堀河天皇が親政をしようとし,それを関白藤原師通も支えたため,思うようにいかなかったのだが,堀河天皇が死去すると,その子の幼い鳥羽天皇を支配して,一気に専横を振るい始める。一旦,民主党政権にとられた恨みを晴らすような安倍政権の専横ぶりに対応するものといえよう。

次に,中世末の戦国時代は,将軍の権威が失墜し,いわゆる下克上があちこちで起こって,国家権力が不在になるという点で,やはり異常であった。戦国時代の始まりは,1467年の応仁の乱勃発に置くのが普通であるが,その25年前の嘉吉の乱(守護赤松満祐による将軍足利義教暗殺)が前哨になったといえるだろう。その後,足利義政という,それなりの将軍が登場したことで,しばらくは曲りなりにも,将軍の権威は保たれるが,結局,側近たる管領間の争いが,応仁の乱を起こすことになる。わけのわからない戦争といわれる応仁の乱が終わり,政治を放棄して,東山文化にうつつを抜かした将軍義政が死去すると,京を安定化させるために,朝廷からも将軍以上に扱われた大内義興が在京するが,地方までのコントロールができないことは当然で,この間に,下克上の嚆矢となる戦国大名北条早雲が登場する。長州の(この時代には長州とは言っていないが,周防・長門両国を核とした)大内氏が,将軍をも見下すことと,長州の(もし中世であれば周防国の)安倍首相が天皇をも見下すことに,相通じるものを感じてしまう。

続いて,近世末の大御所時代は,将軍徳川家斉が大奥に入り浸り,それを良いことに,幕閣連中が勝手な政治を行ったという点で,やはり,国家権力が異常になった時代である。1786年の田沼意次の失脚と,その翌年の松平定信による寛政の改革が始まるも6年で退陣した1793年を,いわゆる大御所時代の始まりとすることが多いが,ここでは,寛政の改革の始めからということにする。田沼意次という側用人が恣いままにしている政権から,将軍の権威を取り戻そうとする譜代大名の巻き返しがようやく実ったという点で,田中角栄につながる政権,つまり吉田茂以来の保守本流に対して,安倍首相の祖父岸信介につながる保守傍流の巻き返しがようやく実ったのが小泉政権ということに対応するだろう。小泉首相の政策は,その改革の極端さや,庶民切り捨てという点で,寛政の改革に通じるので,密かに,平成の改革と思うところがあった。松平定信が,6年で退場せざるを得なかったのに対応するように,小泉首相も引退したが,その後の転変ぶりをどう見るかは別にしまして,モラルが完全に崩壊する契機になったといわれる水野忠成の老中昇格と,第二次安倍政権の誕生が重なって見えてしかたがない。

最後に,このような各時代末に,どのような人物が活躍していたかを知り,自らの人生を考えようとする方は,是非,年齢適活三講の第1講:活動を究めるの第2論:時代が人を創るの第3話:現代に類似する各時代末の分野型を見て貰いたい。

以上述べて来たことに加えて,院政時代に,政治の目が全く地方に向かなくなったのに乗じるように登場したのが,奥州藤原氏で,堀河天皇,鳥羽天皇,鳥羽上皇の三段階と,奥州藤原氏三代が,その代替わりや時代全体の寿命まで,驚くほど同じということから(中央では平清盛が公家政権を壊すが,武家政権が確立するのは,源頼朝が奥州藤原氏も倒して全国統一したことによる),一つの時代であったことが裏付けられる。戦国時代は,その始まりとなった応仁の乱に登場した大内氏が,その後,足利将軍をも超える力を発揮,奥州藤原氏に対応させれば,まさに長州大内氏として,強力な地方政権になるものの,織田信長の登場前に消えてしまい,戦国時代が終わるのである。近世末の大御所時代には,長州藩・薩摩藩などの地方の有力藩が力をつけていき,のちのパリ万博では,薩摩藩があたかも一つの国に扱われたほどになったのも,良く知られているところである。

こういった観点から,現代を眺めてみると,地方権力は見当たらないが,それに代わるものとして,アメリカの存在があり,いわゆる独立回復後もずっと,日本の国土上に,アメリカが及ぼす力は大きなものだったことはいうまでもない。小泉政権までは,そのことにあまり触れない,あるいは,曲りなりにも抵抗を示してきたのであるが,小泉・安倍時代は,前哨となる中曽根首相とレーガン大統領のロン・ヤス関係に始まり,小泉首相とブッシュ大統領,そして安倍首相とトランプ大統領というように,アメリカの大統領との関係を露骨に示そうとするやり方は一貫していることが指摘できる。

また,どの時代も,その末期には,次の時代を担う新勢力が勃興したのは当然であるが,それまでの時代を担ってきた人たちには,それを認識することができない,というよりも認識したくなかったのではないかと思われる。院政時代には,公家は荘園等を守るため武士を利用していたが,あくまでも家来であって,自分たちに歯向かってくるなどとは思いもよらなかっただろう。それにかまけて,朝廷で,公家間が相互に抗争し続けたことが,保元の乱,続く平治の乱を招き,武家が覇権を握る機会を与えてしまったのである。朝廷の足を引っ張り続けてきた天台宗の比叡山ほか旧宗教も抑えられ,新仏教が勃興,武家政権は臨済宗という禅宗を採用することになるように,国民の精神的支柱にも大変革があったことが,時代が本当に変わったことを示すものとなった。戦国時代には,武将が次々に登場,それこそ戦闘続きでいつ止むともしれない閉塞感があったと思われるが,鉄砲伝来と,それに続くキリスト教伝来という外から思わぬ力が入ってきて,それらを見事に掴んだ織田信長が覇権を握り,新しい時代が開かれたといえるだろう。一向一揆征伐や僧侶の焼き殺しなど,旧宗教を弾圧したこともまた,古代から中世への変革期と同様であった。大御所時代には,いわゆる経世家や適塾を開く緒方洪庵など,民衆教育をしたり,モラル崩壊をとがめる優れた人物があちこちに登場したが,まとまった力にならなかったところに,幕府の役人だった大塩平八郎が乱を起こしたことで,世間の目を覚まさせ,それとは別に,日本の沿海で,ロシアほか各国の軍艦が横行し始めたことで外圧を認識し始め,長くつきあってきたオランダとの関係で,ヨーロッパの知識にも目覚め,それらが,前述の有力な藩と結びついて,明治維新につながる原動力になったことはいうまでもない。

こういった観点から現代を眺めてみても,やはり,我々には新勢力が,どんな人たちなのかは分からない。IT関連の人たちのように,全く新しい分野を切り開いているように見えても,今までの傾向をより先鋭にしているだけ,資本主義や技術文明をより極端にし,いわゆる格差を広げているだけのようである。新勢力というのは,それまでの時代の既得権益を打破するものであるはずで,昨年の参議院選挙で議席を獲得したNHKから国民を守る党,それ以上に,れいわ新選組の登場は,遠い将来から振り返ってみた時,新たな時代への萌芽として見られるかもしれない。いわゆる野党は,どの党を見ても,既得権益を守ることばかりであることがあからさまで,それが,自民党に対抗できなくなっている最大の理由だろう。新時代を拓くような人物はまだ登場するに至っていないようであるが,現代でのその萌芽は,コラムに示したように,国際的に活躍するスポーツ選手たちではないだろうか。⇒コラム(未来を先取りしているスポーツ選手) 彼らは,従来の日本人に欠けたもの全てを有しているように見え,そして,スポーツが戦争の代償行為として平和を生み出すものと考えられることから,公家政権が武家政権に交替したように,スポーツ選手たちが新たな時代の担い手になるのかもしれない。いずれにしましても,次の時代への扉がもうすぐノックされるのを,半ば怖れ,半ば楽しみにしたいと思う。

この章TOPへ

ページTOPへ

年表TOPへ

ページTOPへ

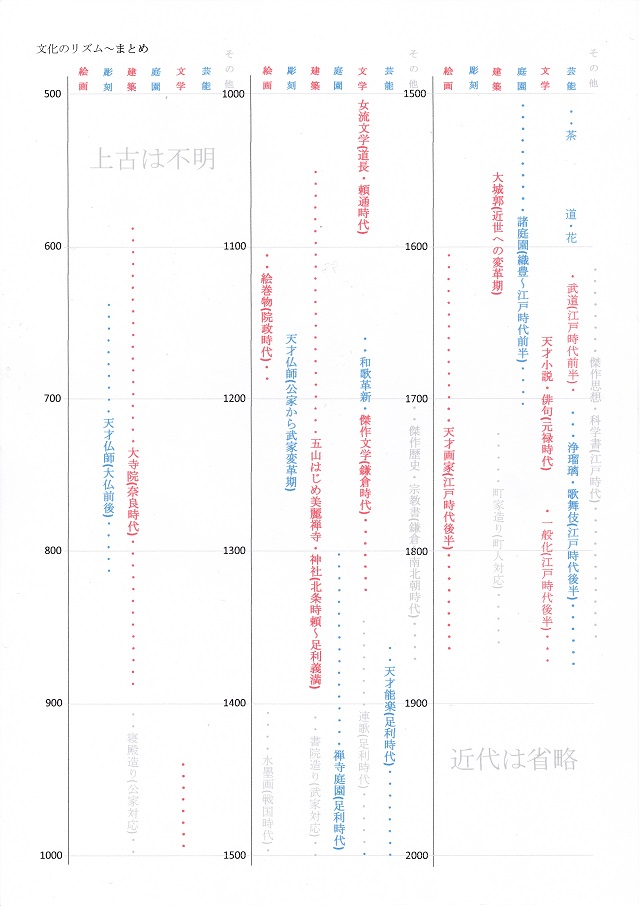

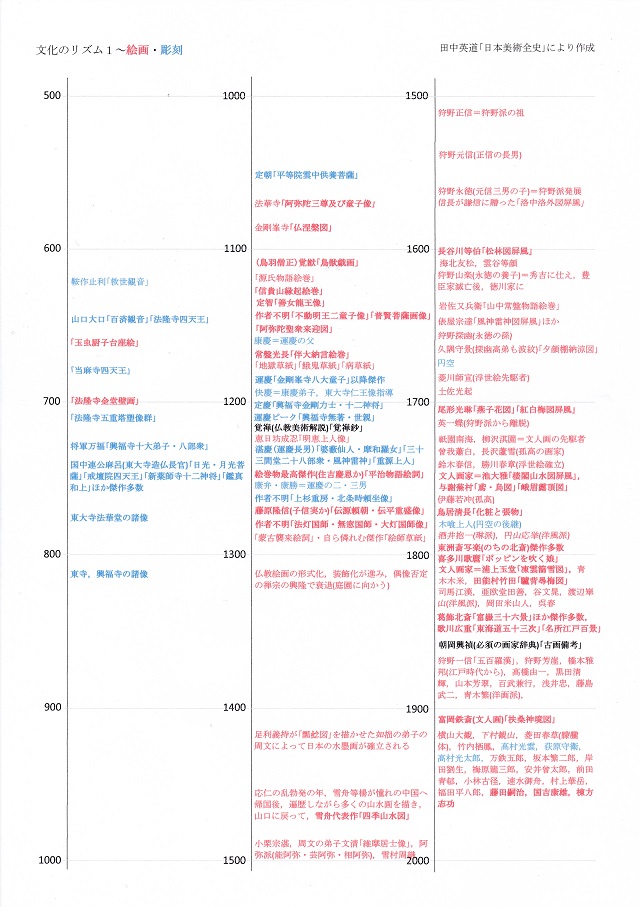

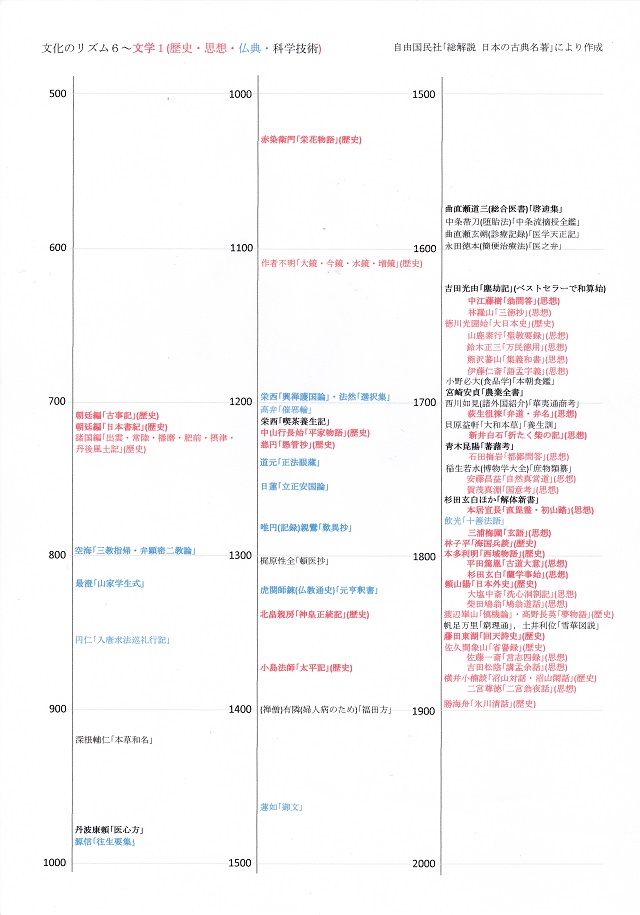

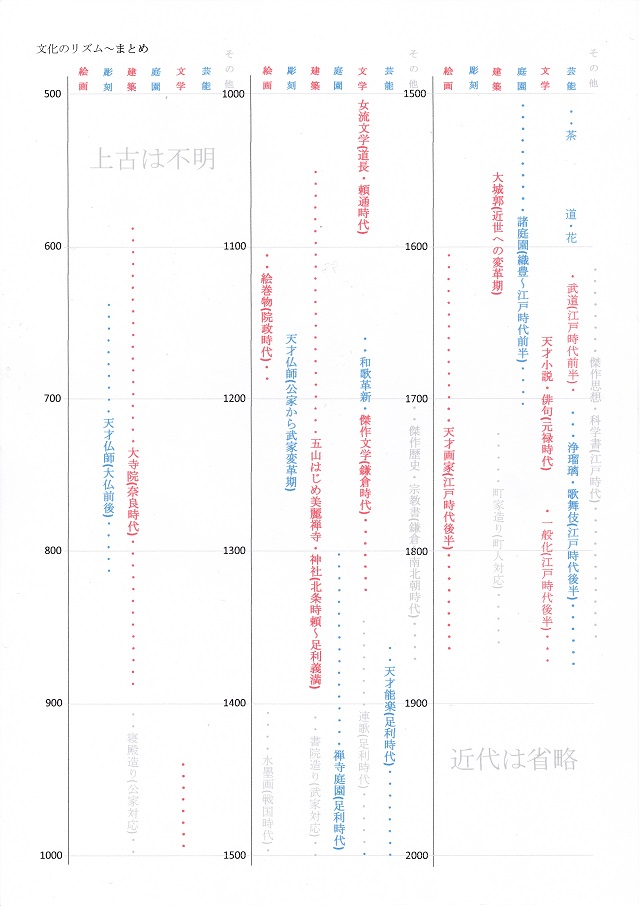

以上に述べて来ました時代循環のパターンは,政治権力の交替がもたらす基本的な構造をとらえたものと考えていますが,これを文化の面から見てみますと,どういうことになるでしょうか。文化といいましても,極めて幅広くあいまいなものですので,代表的で,歴史的な遺産としてもとらえやすい,いわゆる芸術とその周辺,具体的には,絵画・彫刻,建築・庭園,文学・芸能といった分野に限ることにします。

私たち日本人は,歴史の積み重ねがあることで,さまざまな学び方ができますのと同様,芸術面でも,多くの作品が遺されていて,さまざまに楽しむことができます。明治維新後しばらくは,西欧文化を過大に評価しまして,日本のものはレベルが低いとされてきましたが,近代ヨーロッパの著名な画家が,浮世絵から多くのインスピレーションを得たり,来日したフェノロサが,日本画に高い評価を下したりするのを知るうち,見直しも進んできましたし,どの分野におきましても,世界から高く評価される作品のあることも知るようにんってきました。

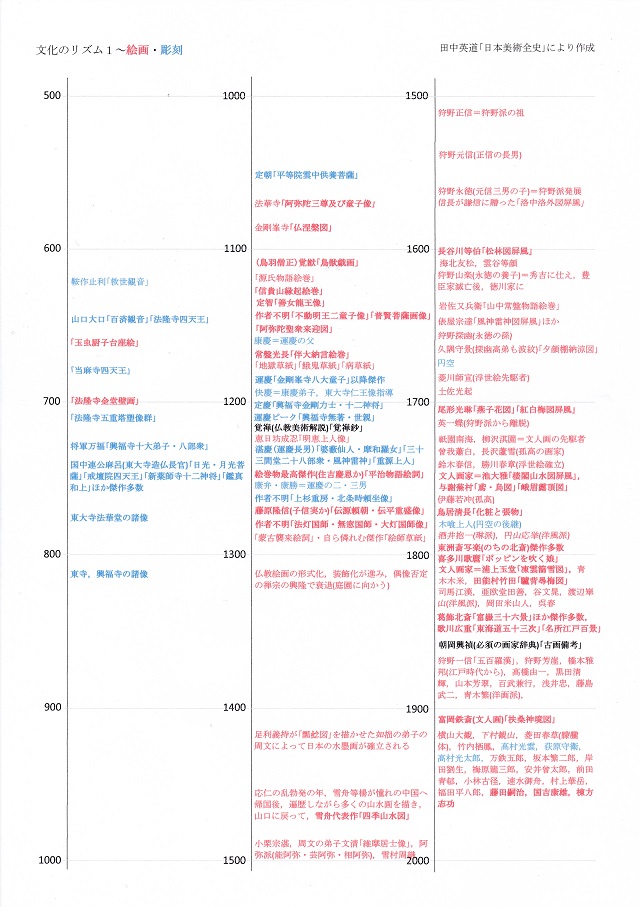

それでも,いわゆる画壇,文壇など,日本人だけの,疑似アカデミスムによるガラパゴス的な評価が幅をきかせていまして,世界的にみれば全くたいした作品でもないのに,信じられないほど高額で取引されているものが多いことも否定できません。そういった見方にまっこうから反論する著作,田中英道の「日本美術全史~世界から見た名作の系譜」から,日本では彫刻の芸術作品とはみなされていない仏師による仏像に限らず,さまざまな人間の真にせまった像の数々が,ヨーロッパのいわゆるルネサンス彫刻よりも数百年も早くに創られていたことを改めて教えられました。

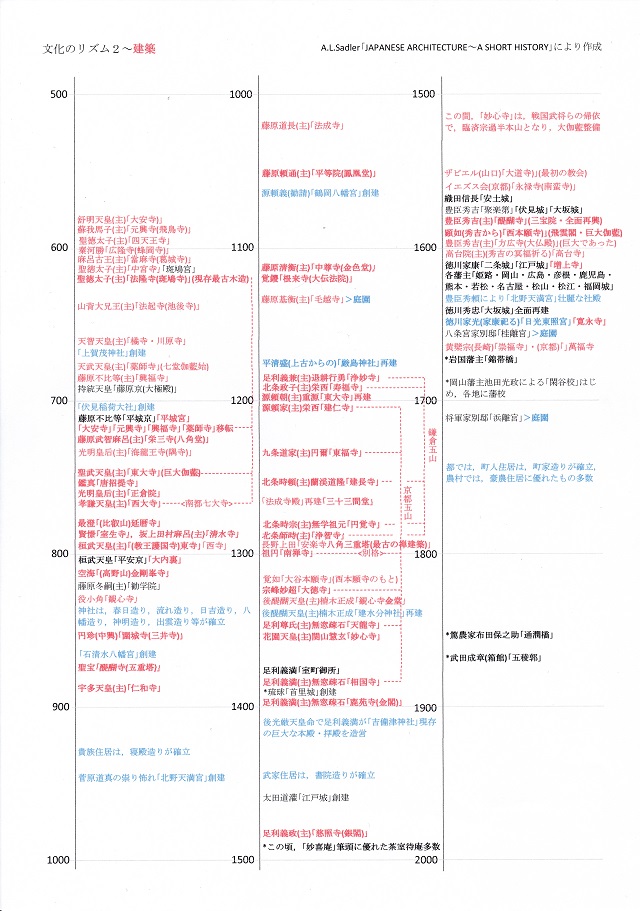

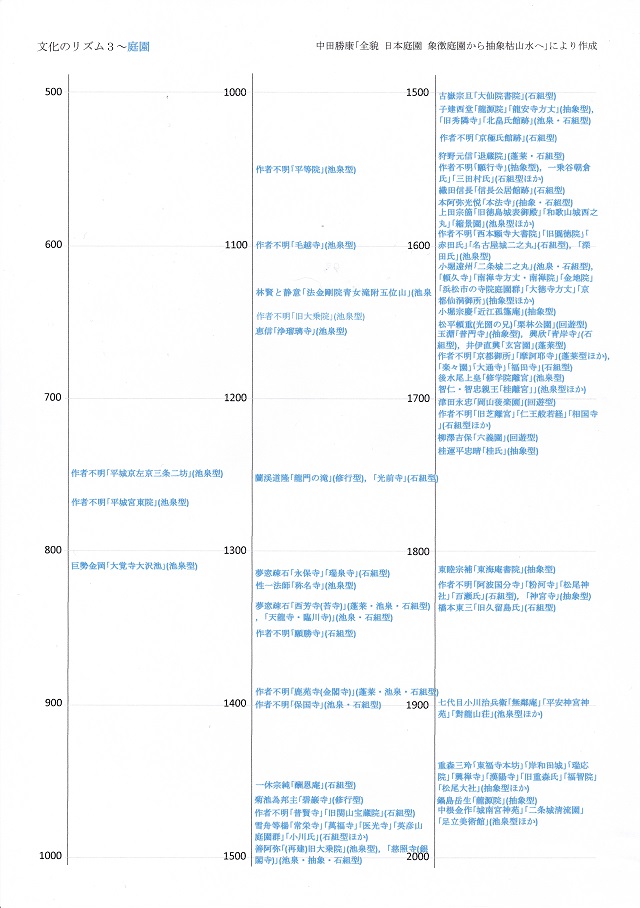

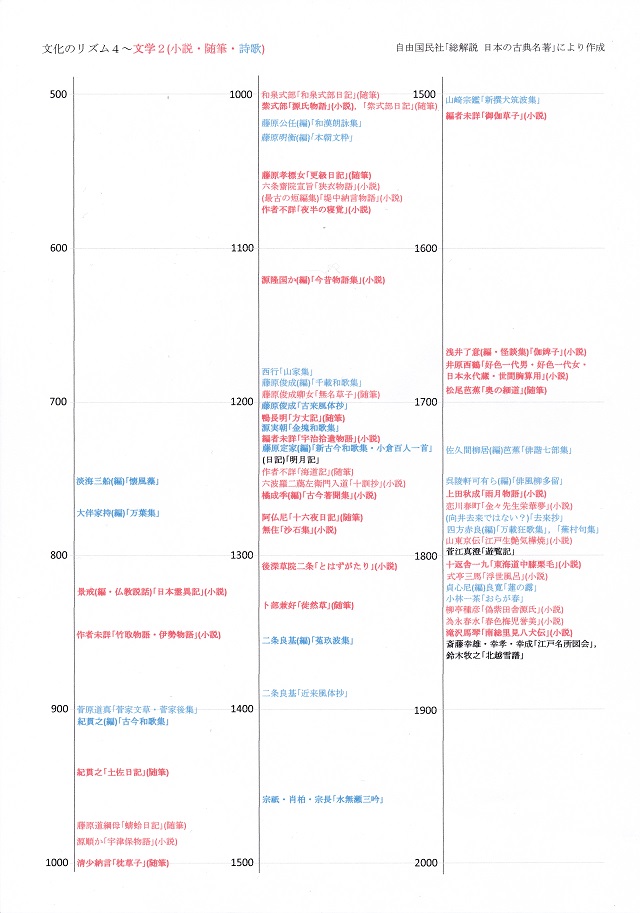

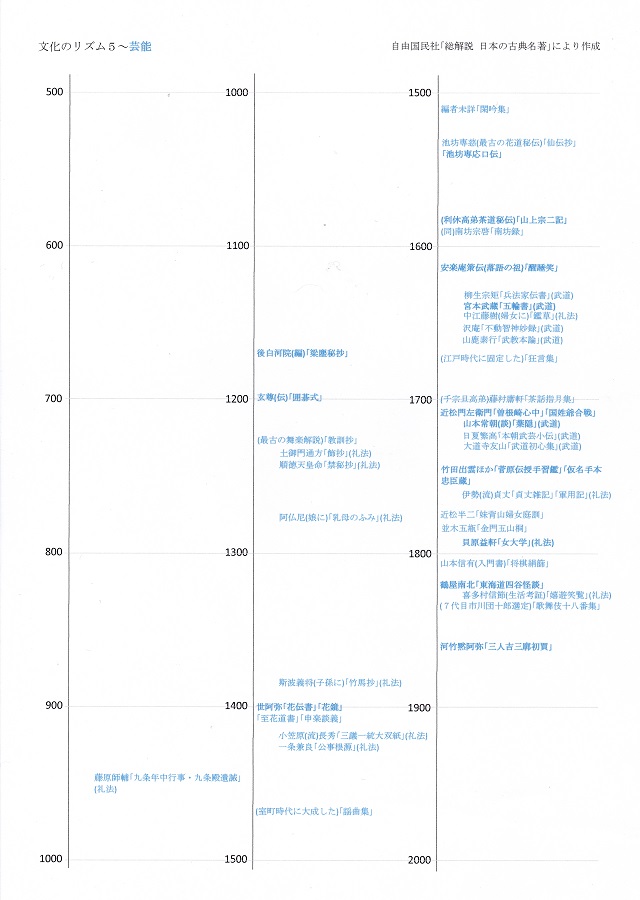

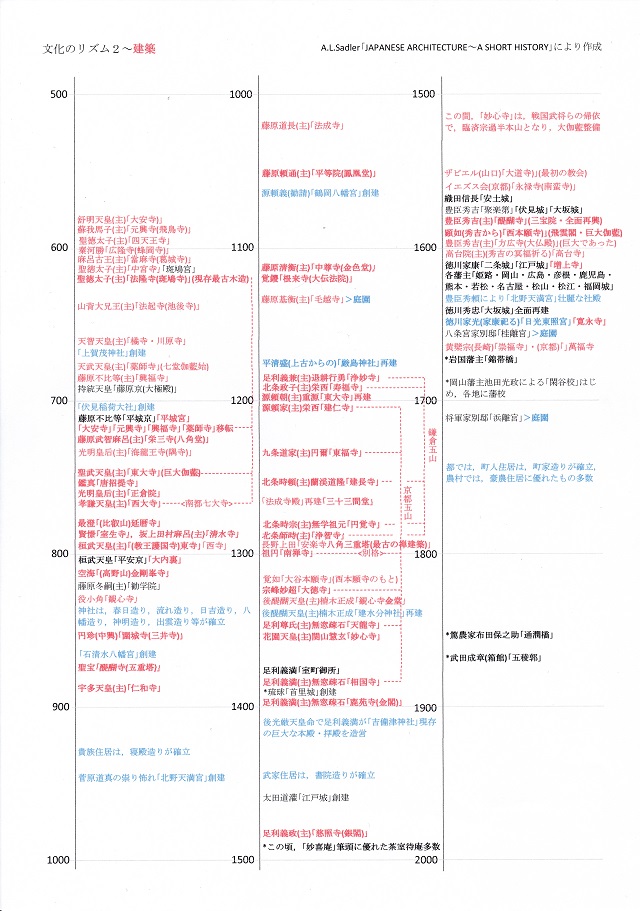

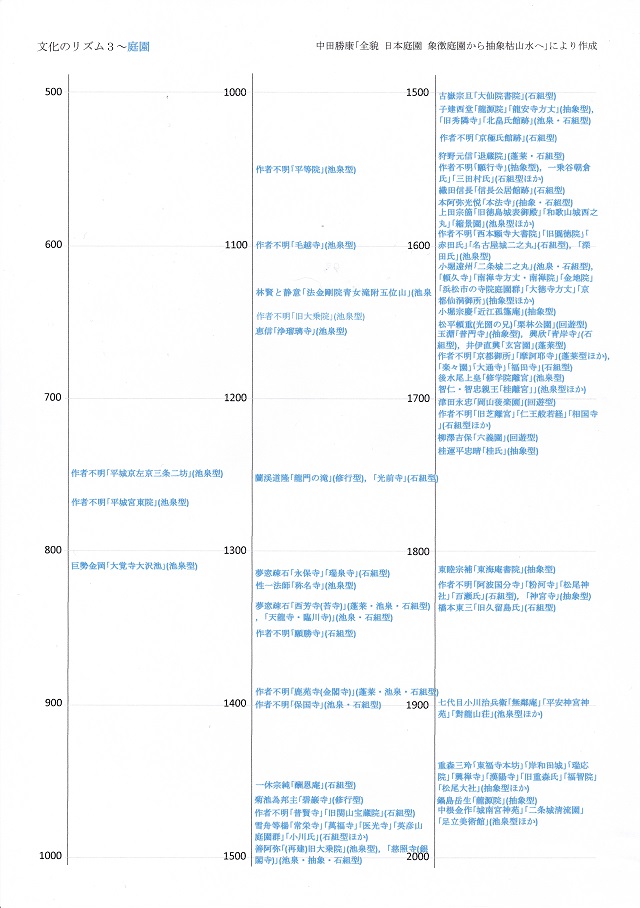

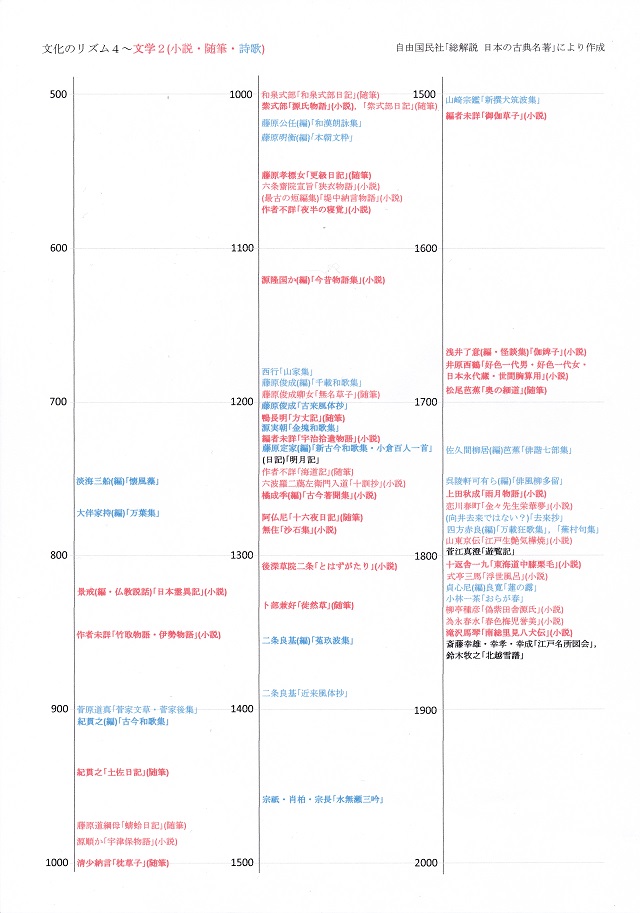

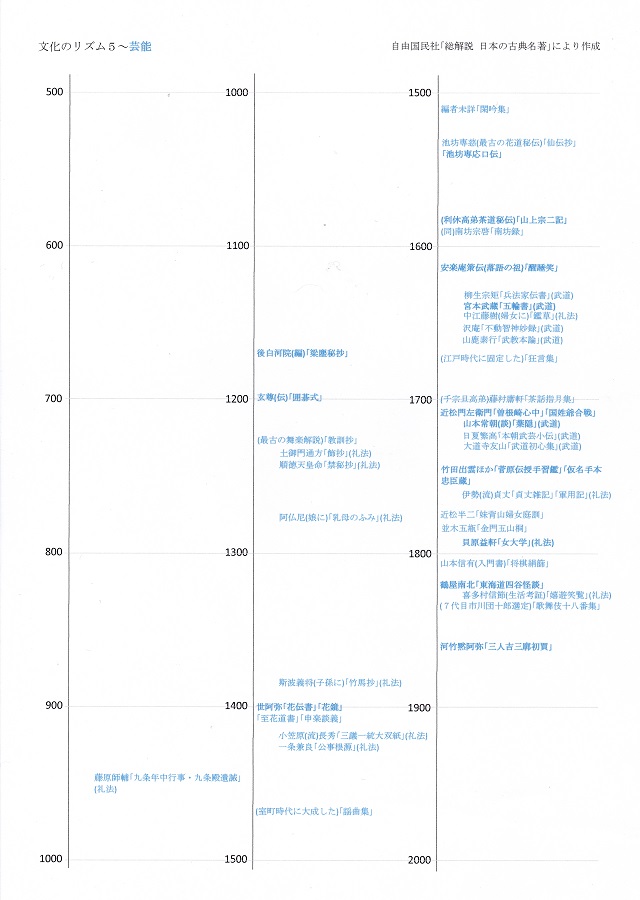

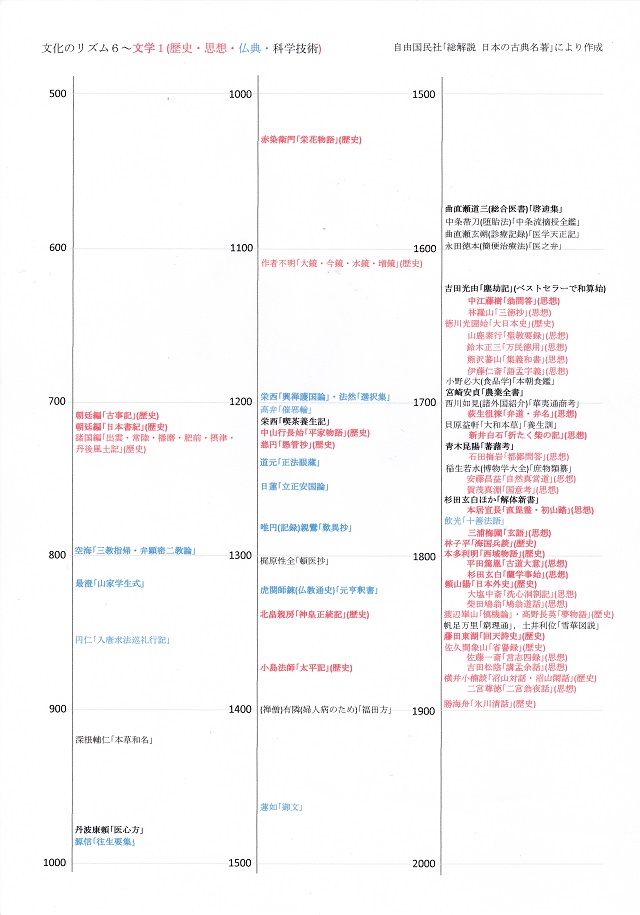

そこで,この書をもとに,まず,絵画・彫刻の作品の歴史年表を作成してみました。それと同じ程度の密度で歴史を概観できることを考慮しまして,建築につきましては,A.L.Sadlerの「JAPANESE ARCHITECTURE~A SHORT HISTORY」を,庭園につきましては,中田勝康の「全貌 日本庭園 象徴庭園から抽象枯山水へ」を,文学・芸能につきましては,自由国民社「総解説 日本の古典名著」を用いて,同様の年表を作成しました。それらの年表を眺めながら,大雑把にまとめた次の図によりまして,以下,文化のリズムをお話します。元になった年表は,末尾に掲載しましたので,適宜,ご参照してみてください。

蘇我馬子と聖徳太子に始まる本格的な仏教寺院建築は,聖武天皇時代の東大寺をピークに,平安時代前半まで建設されますが,それ以上に,東大寺大仏造営の総指揮者でありました国中連公麻呂が,その他の多くの傑作彫刻を集中的に多く遺しただけでなく,その前後にも,何人かの天才的な仏師がいたらしく,その制作期間は,Ⅰ古代の1時代生成,とくにその③新体制樹立期(いわゆる天平時代)に対応しています。藤原摂関家の支配が絶対的になりました平安時代後半になりますと,本格的な寺院建築は無くなり,それぞれの公家の寝殿造りという個人的な住居になってしまいます。

文化の他の面では,良く知られていますように,藤原道長時代の「枕草子」「源氏物語」をピークに,その前後を合わせて,世界でもまれな女流の王朝文学が開花する特異な時代が訪れますが,平安時代前半末に,紀貫之が「土佐日記」を著したことが,その先導になったといえるでしょう。その後,武家が勃興して,時代は大変革を迎えるわけですが,その始まりとなる院政期には,世界に冠たる現代日本の漫画文化のルーツともいえます絵巻物の傑作が集中的に制作されるという,これまた特異な時代が訪れます。その時代の頂点にたつのが,後白河上皇ですが,彼はまた,最下層民とされていた遊女たちの歌を集めた「梁塵秘抄」を編纂したという点でも,日本文化史上きわめてユニークな存在だったと思います。

それに続きまして,運慶を頂点に,天平時代を超える天才仏師が次々輩出,多くの傑作を残す一方で,藤原俊成が主体になって和歌を革新するというように,まさに,公家社会から武家社会への,日本史上の一大変革期(Ⅱ中世の1時代生成)に相応しい文化的な事件が起こります。そして,新たに始まった武家政権の鎌倉時代に入りますと,公家社会で築かれた文化との相克からか,鴨長明の「方丈記」から,卜部兼好の「徒然草」に至る,ユニークな傑作文学が次々と著され,ほぼ並行するように,慈円の「愚管抄」から,北畠親房の「神皇正統記」に至る,歴史を体系化しようとする優れた著作も登場,そして,何よりも,法然,栄西,道元,日蓮,親鸞というように,ヨーロッパでの宗教改革に匹敵するか,それ以上の,新たな仏教の開祖が続けて登場,それぞれに,優れた宗教書を著していますから,文化史的にみれば,鎌倉時代前後が,総合的かつ最大の変革期であったということができるでしょう。

この大変革は,建築,庭園の面から眺めますと,より大きなスケールでとらえることができます。古代の壮大な寺院建築の時代が終わって200年ほどたって,大権力を握った藤原道長が建立した巨大な法成寺は,全て焼失してしまいましたが,その子頼通が建てた平等院(鳳凰堂)は,その庭園とともに,華麗な大建築の嚆矢となり,院政時代には,奥州藤原氏が中尊寺(金色堂)という華麗な建築,毛越寺という華麗な庭園を造営,そして,武家政権の皮切りになりました平清盛が造営した厳島神社は,華麗さという点で一つの極点に達しています。ついでながら,その平氏が焼失させてしまった,東大寺とその大仏は,重源によって再興されましたし,鎌倉にも大仏が造立されましたから,源氏の方は,天平時代への敬意を抱いていたということになるでしょう。

そして,将軍に代わって実権を握ることになった執権の北条時頼が,公家時代の宗教権力を排除するとともに,武家政権の宗教支配を確立しようと,禅宗(臨済宗)を全面的に採用しまして,有名な京都五山,鎌倉五山の諸寺院が制定されることになります。武家は,基本的に偶像崇拝を認めませんので,運慶の流れの仏師の世界は一気に衰退してしまいますが,それに代わって登場しますのが,禅僧無窓国師を頂点とする禅風庭園でして,五山の寺院をはじめ,次々と開創される禅寺は,いずれも,庭園と一体の魅力的なものになりました。

足利義満という,平安時代の藤原道長にも対応する大権力者が没してしまいますと,寺院建築はなされなくなり,武家それぞれの住居としての書院造りが広がり,それに対応するかのように,絵画では水墨画が,文学では連歌が,芸能では能楽が並行して興隆しますから,文化的にも,一つのまとまった時代といえるでしょう。この間,茶道,花道も勃興しまして,それら全てに対応するかのように,さまざまな庭園が造営され,なお京都が文化の中心を保っていた江戸時代前半まで続きまして,かの有名な桂離宮,修学院離宮という傑作大庭園が最後の華になったといえるでしょう。付け加えますと,まさに,文化の中心が江戸に移ることを示すかのように,前半最後に,江戸に柳沢吉保が六義園という魅力的な庭園を造営しています。

戦国時代から幕藩時代に移行する大変革期(Ⅲ近世の1時代生成)は,そのまま織田信長,豊臣秀吉,徳川家康の大将軍時代になりますが,この間に,大坂城など巨大なものや,姫路城など華麗なものまで,城下町の形成と合わせて,短期間に集中的に傑作城郭が建設されるという,特異な時代にもなりました。戦国の世が終わって,行き場を失った武士の世界を表すかのように,江戸時代前半には,宮本武蔵の「五輪書」をはじめ,優れた武道書が次々と著されまして,のちにスポーツにつながる道が開かれました。

江戸時代前半の最後,生類憐みの令で有名な徳川綱吉の時代の前半は,いわゆる元禄時代でして,小説では井原西鶴,俳諧では松尾芭蕉という超天才が登場しましたが,このことが,江戸時代後半の文学の町人(大衆)化(ジャンルの多様さ,それぞれの作家)の契機になりましたことはいうまでもないでしょう。大衆化ということは娯楽化ということでもありまして,江戸時代の後半は,天才近松門左衛門に始まる傑作浄瑠璃から,次第に,歌舞伎へと広がって行くことになります。

江戸時代全体を通じてレベルの高かったものとしましては,初期の長谷川等伯,俵屋宗達から,尾形光琳を経て,池大雅,伊藤若冲,与謝蕪村から末期の葛飾北斎,歌川広重に至る絵画の分野がまずあげられます。明治維新で江戸時代の文化も否定されてしまったため,一度は忘れられましたが,近年,そのいずれにおきましても,ヨーロッパの絵画ににおとらず,世界的な傑作群として見直されてきました。そして,江戸初期に早くもベストセラーになった吉田光由の「塵劫記」が,江戸時代全体にわたって続く和算文化開きましたし,宮崎安貞の「農業全書」,杉田玄白ほかの「解体新書」など,あるいは,中江藤樹の「翁問答」,荻生徂徠の「弁道・弁名」など,元資料を見て頂ければわかりますように,実に連綿と,優れた科学的,思想的著作がなされ続けまして,時代前半では知識人に限られたとおもいますが,後半には,広く町人や農民にまで,知られるようになりましたことが,明治維新という西欧近代化にも耐える文化的な素地になったということができると思います。

文化TOPへ

ページTOPへ

はじめに:日本の歴史の大枠を掴む

ふつう学校で習う日本史は,史実の明らかでない古墳時代以前を別にすると,飛鳥時代・奈良時代・平安時代・鎌倉時代・室町時代・江戸時代というように,専ら政権のあった首都の場所を冠した呼称が使われ,明治以降は元号となっている。この日本史区分を,世界各国の歴史区分と横に並べた世界史年表を見てみると,外国では,主として各時代を担った王朝によって区分され,近代に入っては,その共和国や人民民主主義国など,やはり政権を担う体制によって区分されているので,日本史区分の特異さが明らかになる。もし,世界標準に従えば,日本はいわゆる万世一系の天皇制が根幹にあるため,2000年近くが一色となってしまうので,前述のように,実質的に政権担った政治の首都の地名によって時代分けすることになっただろう。

もう一つ,世界でも良く使われる大きな区分として,古代,中世,近代というのがあり,おおよそ,飛鳥・奈良・平安時代が古代に,鎌倉・室町時代が中世に,明治以降が近代に対応するのはすぐにわかるが,安土桃山時代の扱いはさておき,ここでも,江戸時代に対応する近世という特殊な呼称の時代区分がでてくる。日本の歴史がその四つの時代区分になるとして,それぞれの時代がいつ始まったのかを,現代につながる近代から見て行くと,西暦で良く知られている年は,1868年の明治維新,その前の近世つまり江戸時代は1600年の関ヶ原の戦,さらに遡って,後醍醐天皇の建武の中興があるものの,武家政権の始まりとしては1192年の鎌倉幕府,律令政治の始まりとされる645年の大化の改新あたりだと思われる。

この四つの時代を,その質的変化から,最も大枠で見てると,蘇我馬子と聖徳太子に始り,中臣鎌足と天智天皇による大化の改新から,天武・持統天皇を経て,藤原不比等の登場によって,いわゆる奈良時代・平安時代の古代に入り,院政期に武家が勃興,平清盛の登場を経て,源頼朝,北条政子に至る革命が起こり,いわゆる鎌倉時代・室町時代の中世を迎え,次に安土桃山時代の織田信長,豊臣秀吉を継いだ徳川家康がいわゆる江戸時代となる近世を開き,さらに明治維新によって現代につながる近代なったといえるから,四つのそれぞれ擬似革命とでもいえる大きな変革期と,それによって実現した四つの時代で構成される見るのもほぼ異論の無いところだろう。

あまりにも知られていることばかりであるが,より詳しく見てみると,まず,長らく争っていた崇仏派の蘇我馬子が廃仏派の物部守屋を倒した587年の丁未の変と,それに続く崇俊天皇弑殺によって最初の幕が切って落とされるのが,歴史的事実が追跡できる年としても最初であり,その頃から日本という国家意識も生まれたと思われる。645年の,いわゆる大化の改新で次の段階に進み,さらに672年の壬申の乱で,天武天皇が覇権を握り,その没後には,皇后だった持統天皇が事業を引継いで,702年に大宝律令を完成させ,一応律令制という古代が確立したということになっている。第1講でも,さらには,年齢適活三講義で詳しく述べているように,持統天皇と藤原不比等をつないだ橘三千代という女性のことを知ると,この両者の間も連続しており,その後,動乱の奈良時代を経て,覇権を確立した藤原氏による平安時代が長く続くことになり,その藤原氏から天皇家が実権を取り戻した院政時代に,次第に力を伸ばした武家のうち,1156年の保元の乱とその3年後の平治の乱を制した平清盛が,それまでの公家政権に打撃を与え,1180年の源氏蜂起を招いて源頼朝が武家政権を創始する。頼朝が早世すると,これも,年齢適活三講義で詳しく述べているように,その妻で,のちに日本史上最強の女性支配者とみなされることになる北条政子が主導して,執権支配による武家政権を確立,いわゆる中世となり,建武の中興をはさんで,足利政権から,その末期まで長く続いた戦国時代に,織田信長が終止符を打ち,本能寺の変後,覇権を握った豊臣秀吉がいわゆる兵農分離など新たな時代モデルによって全国統一を達成,その没後に,関ヶ原の戦を制した徳川家康が幕藩体制につながる近世を確立,その長く続いた安定も結局は崩壊して,明治維新となり,近代に入ることになる。

以上のあたりまえのような話を踏まえた上で,日本の歴史がある意味で繰り返す,すなわち循環パターンをしていることを,以下,明らかにして行きたい。⇒コラム(歴史の見方について(箇条書き風メモ)

⇒コラム(ニューメディア社会をイメージする(1990年メモ))

目次

第1論;日本史にはリズムがある

第2論:そのリズムは良く似たパターンで繰り返す

第3論:日本史の繰り返しリズムから,最近の状況を考える

基本資料:日本史リズム詳細年表

特論:文化史のリズム

第1論:日本史にはリズムがある

第1話:四つの時代(古代・中世・近世・近代)の画期があり,それぞれ,時代の性格を決定づけた

仏教伝来をはじめ,大陸からの強い影響受け,さらには巨大帝国隋が登場したことによって,日本古来の土着豪族と,大陸から渡来していた有力氏族が相互に,あるいはそれぞれの内部で争っていて,未だ国家の体をなしていなかった社会が緊張するなか,587年,蘇我馬子が物部氏を滅ぼし,崇峻天皇を殺害して推古天皇を擁立,その翌年から,馬子と聖徳太子の政治が行なわれる西暦592年をもって,豪族が分立していた上古の社会から,日本国が始まり,大宝律令公布直後の702年に持統天皇が死去すると,藤原不比等が平城京遷都や日本書紀により支配体制固めるが,その死後,皇臣らが巻き返そうするのを阻止していた不比等の4人の男子が,ほとんど同時に天然痘で死去したため動乱に入り,769年の宇佐八幡神託によって,ようやく,藤原氏の支配する朝廷の時代,すなわち古代が確立したといえるだろう。

その古代は,公家が天皇を擁立し,官僚機構によって国を支配する律令国家の形成をめざした,いわば"公家革命"であるが,近畿以西を主たる範囲とするもので,天皇家を支える公家の主体藤原氏がやがて摂関政治を展開し,彼らを精神的に支えた仏教と,女流作家を輩出するに至る文化を形成するとはいえ,天皇の権威が権力の中枢だったという点で,より大きく見れば,上古からの支配の方式に続くものであったといえる。

次の大きな変化は,武家社会が公家社会を凌駕することになったエポックと言われる,西暦1156年の保元の乱に始った古代から中世への大転換で,天皇公家からの最後の反撃となった承久の乱を制した1221年には,新たな時代が確立,その4年後の1225年には,この変革期の最後の担い手となった北条政子が死去している。

公家社会が,自らの利権を守るべく育成してきた武家(いわば傭兵)に乗っ取られたのが中世ということになるが,支配権力を有する幕府政治を開いて天皇を象徴的存在に追い込み,国土支配の中枢を近畿から関東に移すとともに,実質的統治範囲を東方へ飛躍的に拡大する。世界史的観点からいえば,官僚による文治国家から,軍人による武断国家に転じたもので,政治社会の本質的な変化をもたらすものを革命とするならば,日本史上最大の革命であったといえ,以降は,同じ幕府体制であった近世はもちろん,下級武士による明治維新後の近代体制に至るまで,その質的変化は小さかったといえる。その中でも,中世が真の意味で武家社会としての特徴(戦闘が常道であるような益荒男的社会)を有し,後半の室町時代に公武合体的になるものの,結局,戦国時代へと突入して行くのである。

三番目の変化,すなわち中世から近世への大転換は,織田信長が入京して覇権を握った1568年というよりは,そのそも戦国武将のなかで,信長が覇権を握ることになった鉄砲の伝来した1543年(それに続くザビエル来日によるキリシタン)を起点とし,豊臣秀吉の残党による最後の反撃となった大坂の陣を制して確立したと見て良いだろう。その翌年の1616年には,この変革期の最後の担い手となった徳川家康が死去している。

戦国時代に,いわゆる下剋上が起こり,将軍という国家権力の中枢の不在状態が続くなか,勃興した商人のパワーが,非軍事的国家の樹立を促した結果,近世すなわち徳川幕府を生み出したという点で,小さいながらも"町人革命"とでも呼べるものになった。実際,近世を通じて戦乱は無く,農村社会をベースに,東北地方まで肌理細かく支配する幕藩体制という独自の仕組みが創られ,見掛け上は古代に類似する文治国家となっただけでなく,中央が強力な軍事力を有することによって,多様なものの活動が保障される,世界史におけるローマ帝国やオスマン帝国などに類似した社会として,ハンチントンの「文明の衝突」などに指摘される江戸帝国とでもいうべきものを現出するに至ったのである。

そして,現代につながる近世から近代への大転換の明治維新については,徳川幕藩体制に痛撃を与えることになった1837年の大塩平八郎の乱に始まったとみる説が妥当で,いわゆる三傑が相次いで死去した直後で,薩長支配政権の確立する1881年の明治14年の政変によって完結したと考えられる。

江戸時代が,帝国的社会であったことによって,多くの思想学問・芸術文化が密度高く成され,その結果,鎖国体制によって世界とは縁を切りながらも,欧米列強から門戸開放を迫られた際,明治維新によって,日本の"産業革命"を起こして,近代を開くことができたといえる。近代は,北海道から沖縄までの国土支配を確立したとはいえ,資本主義的産業を背景に官僚機構を支配体制の中核とするという点で,現代にまで続くもので,太平洋戦争による敗戦という大きな出来事があったことをもって,戦前・戦後が別の社会とするのは,本質を見誤ることになる。江戸が,東京に呼び替えられただけで,政権中枢のある首都のままであり,儒教的思考の残渣や小市民的生き方など文化的な面の変化の小ささを見ると,近世と連続しているとさえいえるのではないだろうか。

第2話:その画期は,一定の時間と,三段階のリズムによって,新たな時代の生成した

当然ながら,時代が一瞬にして変わったわけではないので,近代についてみれば,そもそも転換の始まり,幕藩体制の破壊の最初の事件になったのは,1837年の大塩平八郎の乱(すぐ続く蛮社の獄と合わせて)で,維新の前に1853年のペリー来航という大事件が起き,国内の世論が一気に開国派と攘夷派に別れて再統一運動が激化,1868年ようやく明治維新が実現して,新体制樹立に努めるものの,新政府が西南戦争などを経て定着したのは,1881年の明治14年の政変(薩長の覇権確立)と考えられるので,中軸となって維新を主導してきた大久保利通が暗殺される直前,伊藤博文を後継者をに定めていたことがいかに大きいことであったかとも言える。

遡って,近世への画期が,信長・秀吉・家康の三人の傑出した武将によってなされたことは誰でも知っているが,そもそも戦国時代の一武将に過ぎなかったはずの信長が覇権を握るようになったは,前述のように,1543年の鉄砲伝来という武器革新と,それに続くザビエル来日というキリシタン文化の到来に,天才的才覚で対処,戦国時代に決着をつけた(前体制を破壊した)のは言うまでもない。つまり,大塩平八郎の乱に対応するのが鉄砲伝来だということなのだ。そして,1582年の本能寺の変で,秀吉が覇権を握り,検地はじめ刀狩りや士農工商など近世の基本的枠組みを導入,ついには全国統一を実現するが,朝鮮出兵などの混乱なか,死去してしまったことで,家康の登場となる。家康は,1600年の関ヶ原の戦で覇権を握ると,新体制樹立のため,次々と政策を打ち出して行くが,本当に徳川政権が確立したといえるのは,1615年に大坂の陣を制したことで,その直後(1616年)には,家康は死去してしまうので,生前に家光を後継者に定めていたことがいかに大きいことであったかと言える。

同じように中世を見てみると,平氏が覇権を握るのは,1156年の保元の乱と,それに続く平治の乱であり,これが朝廷公家政治の終焉(前体制の破壊)になったことはよく言われる通りで,その平氏も,おごれるもの久しからずと言われたように,1180年に源氏が一斉蜂起し,そのリーダーとして源平の合戦を制した頼朝が,奥州藤原氏も討滅して全国統一を実現,1192年に鎌倉幕府を開くことになるが,1199年には死去してしまう。頼朝の妻であった北条政子は,その危機乗り越えただけでなく,大江広元らのサポートを受けながら,御家人間の紛争も次々処理し,天皇側が巻き返しを試みた最後の危機1121年の承久の乱をも制して,新体制を樹立,北条政子は,その直後(1125年)に死去してしまうので,泰時を後継者に定めていたことがいかに大きいことであったかとも言え,ここまでくると,歴史の偶然は,必然であったような気さえしてしまうだろう。

最後に古代まで遡ると,587年に蘇我馬子が物部氏を倒し,つづいて崇峻天皇を弑殺して,生年が確かな最初の天皇といえる推古天皇を擁立,聖徳太子が摂政となって,一般にはこの時から日本が始まったと思われているので,この時が前体制の破壊の時代だったと言って良いだろう。中臣鎌足が,中大兄皇子(天智天皇)を擁立して,645年の乙巳の変で蘇我氏を討滅したのが藤原氏の覇権の出発点で,天智天皇の死去後,672年の壬申の乱を制した天武天皇が日本という名や天皇制などによって,国を再統一,天武が死去するとし,その皇后が持統天皇となって,702年,法治国家への出発点となる大宝律令を整備するに至る。その翌年に持統天皇が死去すると,その側近だった橘三千代と結婚した鎌足の子藤原不比等が一気に覇権を握り,平城京・古事記・日本書紀や,擁立天皇制など現代まで続く日本の枠組みを確立する。不比等が死去するや,皇族の巻き返しがあり,不比等の男子全てが天然痘大流行で死去するということもあって混乱が続くなか,娘で初の民間皇后となった光明皇后の存在が何とか調整し続け,その光明皇后が死去すると,例の道鏡が登場,天皇制そのものが危機にさらされたところを,769年に宇佐八幡宮の神託という方法で打破して,ようやく決着させたといえ,動乱のなか,藤原氏が後継者を生みだし続けたことによって,新体制が樹立できたのではないかとも言える。

以上まとめれば,時代生成(大変革期)は,それぞれ,

上代から古代=内在的には神仏対立,外圧としての大陸統一

古代から中世=内在的には院政という矛盾(二重トップ),外圧としての銅銭輸入(武家の方が金持ち)

中世から近世=内在的には戦国時代(国のトップ不在),外圧としてのポルトガル(鉄砲とキリシタン)

近世から近代=内在的には大御所時代(トップの退廃),外圧としての欧米(植民地化)

によって,成されたといえよう。

以上を整理すると,

Ⅰ:古代は,587年の丁未の変(続く592年の崇峻天皇弑殺と推古天皇擁立)に始まり,769年の宇佐八幡宮神託事件までを画期とし,次の中世が始まる契機となる1156年の保元の乱までが,その確立した時代。

Ⅱ:中世は,1156年は保元の乱(続く1159年の平治の乱)に始まり,(1121年の承久の乱に続く)1125年の北条政子の死をまでを画期とし,次の近世が始まる契機となる1543年の鉄砲伝来までが,その確立した時代。

Ⅲ:近世は1543年の鉄砲伝来(続く1549年のザビエル来日)に始まり,(1615年の大坂夏の陣に続く)1616年の徳川家康の死までを画期とし,次の近代が始まる契機となる1837年の大塩平八郎の乱までが,その確立した時代。

Ⅳ:近代は1837年の大塩平八郎の乱(続く1839年の蛮社の獄)に始まり,1881年の明治14年の政変をを画期とし,現在なお続いている時代。

ということになる。

このように日本の歴史は,大きくは4回の変革と時代を経て来ていて,これを歴史をリズムとして捉えると,後述するように,変革と時代,それぞれをより詳細に調べても,同じ様なパターンとなっており,その点で"歴史は繰り返す"と言える。もちろん,時代ごとに質的には変わるので,同じことが同じ様に起こるということは有り得まないが,自らの歴史的存在を考える場合には,このリズムを的確に掴み取ることが大切である(つまりリズムを無視しては役割は果たせない)と思われる。ついでながら,変革の始まりの年を基準として用いると,古代は,587年から1156年に至る560年間,中世は,1156年から1568年の387年間,近世は,1543年から1837年の294年間と,ほぼ100年ずつ短くなっているので,近代は,1837年から現時点ですでに180年以上たっているから,次の時代への変革があるとすれば,転換に当たることが起きるのは間もないのではないかという時期が来ているといえるだろう。

第3話:確立した時代は前後半に二分され,前半・後半とも,三つの段階を経て破綻に至る

ここまで見て来ただけでも,時代の変革期には段階があり,横に並べてみると相互に似ているという感じを抱かせられ,近代も,「終戦後」という言葉が,1945年太平洋戦争に敗れ,GHQ占領下の変革によって日本が一新したと思せる役割をしてきたが,最近になって,官僚主導を壊せとか,明治維新体制からの脱却などと言われ始めたように,結局,敗戦も近代という時代のなかの一つの大きなエポックでしかなかったという認識が広まりつつある。

近代が,敗戦を境に,前後に分かれているという観点から,近世以前を見直してみると,最も分かりやすいのは中世で,後醍醐天皇による1333年の鎌倉幕府の滅亡と建武の中興がまさに時代の中間点となっている。次に近世(江戸時代)を見ると,1709年の将軍綱吉の死によって異常な政治が終わり,その反動たる正徳の治が出現したことが時代の中間点と見て良いだろう。最も分かりにくい古代(平安時代)についても,天皇制の危機となった941年の承平天慶の乱の終(いわゆる平将門の乱平定)こそ,時代の中間点であったのではないかと考えられる。

そこで,時代全体を横に並べて対比してみることにすると,

近代の時代前半は,1881年の明治14年政変の時代確立後,内閣発足や憲法制定などで体制を整備し,近代化を進めて行くうち,西欧に習う形で,日清戦争に突入,工業化を進展させて列強入りするまで,時代の建設が進むが,1905年に日露戦争に勝利すると,日本人は大国意識・国粋主義に転換,明治天皇の死で維新意識から解放され,第一次世界大戦特需でバブルとなって,大正デモクラシーを謳歌する一方で社会主義弾圧が進むなど,矛盾が露呈,1931年の満州事変によって,敗戦に至るいわゆる15年戦争となり,明治近代がめざしてきた政治から全く逸脱した,いわゆる軍部独裁の異常な時代となったことは論を待たないだろう。

近世(江戸時代)も,1616年の家康の死後,家光によって国内支配体制を確立し,鎖国を完成するなど,まさに時代が建設されるが,1651年の家光死で,後を継いだ家綱時代は,すでに将軍はお飾りですむほどになっていて,老中らが政権を担当,近代での明治天皇の死に対応するかのように,緊張から解放され,矛盾も露呈,1680年の家綱の死で登場した綱吉の時代は,生類憐みの令に象徴されるように,すでに絶対的権力者の地位を握った特異な将軍による異常な時代となり,それに万人が耐えられなくなったぎりぎりのところで,将軍綱吉死に至る。そして,正徳の治という学者新井白石が主導したやや極端な反動の短い時期を経て,名将軍といわれた吉宗が登場,享保の改革によって,幕府の再興に取り組みむが,享保の大飢饉などによって挫折,将軍の側近が権力を振るえるような状況のなか,田沼意次が主導する経済優先の時代を迎え,時代の理念は喪失して行く。それを危惧した松平定信の登場で,1786年,田沼意次は失脚し,寛政の改革にはなるものの,大奥入り浸りという将軍家斉が大御所政治という形で長くいたため,幕府から庶民に至るまでモラルが崩壊して行き,結果として,1837年の大塩平八郎の乱を招くに至る。

中世の前半の鎌倉時代は,1125年の北条政子の死後,泰時が御成敗式目などを整備するも若死,後を受けた時頼も宗教転換も含めて武家政権国家を建設に努めたが,1263年にやはり若死してしまう。続く,時宗の時代は,蒙古襲来という国難で,かえって日本人が全体として結束することになり,強権支配の体制がつくられた,いわば矛盾露呈期となり,1284年の時宗の死とともに,得宗による恐怖政治という異常な姿になるなか,"異形の王権"後醍醐天皇の登場によって1333年滅亡するが,すぐに,足利尊氏が謀叛して幕府を開き,南北朝時代のなか,頼朝に倣っての武家政府の再興目指して,3代義満で最盛期を迎えるものの,1408年のその死とともに,管領らが覇権を狙うようになって,時代の理念は喪失,将軍義政の政権放棄もあって,1467年,応仁の乱が勃発,以後,将軍の権威は全くなくなり,下剋上などモラル喪失の戦国時代に入って,1543年の鉄砲伝来に至る。

古代の前半は,769年の宇佐八幡神託事件後,桓武天皇という強力な天皇を得て,首都平安京を建設し,蝦夷征伐によって国土を確立するが,806年の桓武天皇死後は,やはり強力だった嵯峨天皇が早くも院政を敷いて,文化面を重視するような政策をとるうち,矛盾が露呈,それに便乗するように,842年のその死とともに,承和の変が企てられ,満を持して表に登場した藤原氏によって,応天門の変や菅原道真など政敵が次々と追放され,天皇の権力がほぼ完全に剥奪される異常な時代のなか,地方で王権簒奪を図ろうとした平将門の乱が勃発,一連の承平天慶乱は941年ようやく決着する。摂関家の藤原北家はそのまま続き,権力の再興を図り,道長の登場で最盛期を迎えるものの,1027年,道長が死ぬと,その子頼通には入内させる女子が誕生しない上,陸奥での反乱や末法思想によって,藤原氏支配の理念も喪失,ついに藤原氏出ではない,自ら権力を行使しようとした白河天皇が登場して,1086年に院政を始める。院政そのものが,本来の天皇の権威を決定的に損なうものであったばかりでなく,白河天皇の性的指向の異常さもあって,臣以下庶民に至るまでモラル喪失,1156年の保元の乱に至るのである。

これらの推移を踏まえ,もう一度近代に戻って,敗戦後の時代後半を見てみると,GHQによる,いわば戦前への反動の異常な時期を経,自民党結成によって,維新時の政治の再興が目指され,オリンピックから万博に至る佐藤栄作時代に最盛期を迎えるが,1973年の石油ショックで時代は急転換,直後の田中角栄首相逮捕後の,いわゆる角影政治によって理念は喪失,2001年の小泉内閣の登場は角影を払拭したが,すべてを自由化する,つまり勝手になんでもできるいう政策をとったこともあって,以後,明らかにモラル喪失の時代に入ったと言えるだろう。ついでながら,1943年がコンピュータ元年とされているので,近代後半は,そのまま情報通信の発展に対応する。

おわりに

結論として,下の見取り図のように,

1 時代生成:1-1 前体制破壊期・1-2 再統一運動期・1-3 新体制樹立期

2 時代前半:2-1 時代建設期・2-2 矛盾露呈期・2-3 偏向撹乱期

3 時代後半:3-1 時代再興期・3-2 理念衰退期・3-3 モラル崩壊期

となり,現代がモラル崩壊期にあるということを改めて意識して貰いたい。

ちなみに,日本が多くのことを学び,はるかに長い歴史を有する中国も,参考図に見られるように,そのリズムは,ほとんど同じような,短期統一王朝から長期統一王朝(前半・後半)そして分裂というパターンを4回繰り返し,各時代の長さも,900年から600年へと,100年ずつ短くなっており,このリズムの上では,現在の中華人民共和国が長期統一王朝に相当するものということになるが,日本のように,単一王朝ではないこともあって,いわゆる,歴史の積み重ねによる熟成が見られないように思うが,如何であろうか。

日本史リズム横断見取り図

参考までに,建築史学者天沼俊一による時代区分は,540~640を飛鳥時代,640~720を白鳳時代,720~780を天平時代,780~1190を平安時代,1190~1340を鎌倉時代,1340~1570を室町時代,1570~1616を桃山時代,1616~1860を江戸時代としており,網野義彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」の末尾に掲載されている時代区分略年表が,この見取り図の粗さと同じ程度なので,比較して貰うため,該当部分に事項を記入したものを添付する。

⇒コラム(富士山噴火と巨大地震)

この章TOPへ

ページTOPへ

第2論:そのリズムは,良く似たパターンで繰り返す

日本史リズム横断見取り図に従い,別紙詳細年表を見ながら,時代のリズムを追ってみよう。

第1話:時代生成

(1)新時代への扉は2度ノックされて開かれる(鍵を外し,ノブを回すと見ても良い)

古代(公家支配)から中世(武家支配),中世(武家支配)から近世(幕藩支配),近世(幕藩支配)から近代(官僚支配)への時代転換にあたって共通するのは,まず,新たな時代の生成はドアを2回ノックすることから始まり,そのノックが,格差や階級など内発的必然性にみえても,外圧や天災など,外発的,偶然的なことからエネルギーを与えられているとういことである。

古代

まず,推古天皇を擁立した蘇我馬子と,摂政になった聖徳太子による古代の幕開けは,周知のように,それ以前の大勢力であった物部守屋を蘇我馬子が滅ぼした587年の丁未の変であったが,このノックは鍵を外すだけで,その5年後には,最初に擁立した崇峻天皇を弑殺する2度目のノックで,ようやく開いたのである。その大きな理由は,国内的には,時代を刷新しようとした蘇我氏が,大陸から渡来した仏教をテコに,物部氏を旧来の神道の代表者として叩こうとしたことであるが,ちょうど,中国で続いていた混乱が収まり,隋という統一された大帝国が登場したことで,日本も強い権力のもと一つにならなければならなくなったということが大きかった。そのドアが開かれたことで,長い混乱の時を経るが,結局は,藤原氏が覇権を握る天皇制の時代が生成することになる。

中世