引田康英の九品塾・選択講座

時間=歴史を考える 日本史話三講

第Ⅲ講:国土構造のデザイン

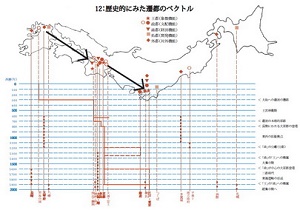

歴史的にみた遷都のベクトル

(1)首都機能を担った歴史的都市

わが国最初の遷都といえるものは,騎馬民族征服覇説に従えば・おそらく西暦(以下共通)400年ごろ,九州北部から河内あるいは大和盆地に入った時といえるであろう。それ以来,よく知られているように,710年の平城京とそれにつづく794年の平安遷都,1192年の鎌倉開府,1603年の江戸開府,!868年明治維新での天皇の東京入りなどの遷都がみられるが,このうちでも「新しい首都」をつくるというような大きな遷都は8OO年ごろの平安京,1200年ごろの鎌倉,1600年ごろの江戸というように,ちょうど400年ごとに起こっており,2000年を迎えるにあたって遷都の論議が熱を帯びてきていることも必然の成行きと思わせるものがある。

そこで,わが国の首都とでもいえる都市がどのように展開してきたか,もうすこし詳しくみてみよう。大和の地に入った王朝は,河

内や飛鳥の近辺で宮廷の場所を次から次へと変え,中国の都城をまねつつ,天智天皇の大津京,天武天皇の藤原京と次第に首都としての内容規模をもつようになってきた。

この一連の動きの終着点が平城遷都であり,ここに初めて本格的な首都づくりが行われた。この段階までは,天皇すなわち宮廷と,それと一体となった寺院が首都のすべてであるともいえ,前述の第一の首都機能である象徴機能の首都であり,天皇の都11「王都」とでも名づけることができよう。

その後藤原氏の力が強まり,天皇とは別に政府としての機能が明確になってきたが,この力が旧来の寺院勢力との間に確執を生ずるようになり,それを回避するとともに,平城京における退廃的な状況を打破するため,794年平安遷都が行われたことはよく知られたことである。ここに,「王都」の機能に加えて第二の首都機能として政府のある首都「政都」がはじめて確立されたといえる。

この「王」と「政」を兼ねそなえた平安京は,その後400年にわたって,わが国の首都として近年の東京に匹敵する大きな位置を占めたわけであるが,その安定を支えた陰の都として,西の守り「太宰府」(今の福岡付近)と北の守り「多賀城」(今の仙台付近)の2つの都市の役割を見過ごすわけにはいかない。これらの都市のもつ機能は,防衛,外交など,対外的関係の・窓口となるものであり,第三の首都機能として,対外機能すなわち「外都」として位置づけることができる。

繁栄した平安京も,11OO年を過ぎるころから動乱期に入り,北の方では,半ば独立した地方政府として藤原氏の平泉(仙台の北方)がミニ「政都」として出現し,平清盛が福原(今の神戸市)遷都を試みるなど,再び遷都の機運が生じてきた。この終着が源平の戦いに勝利した源頼朝による鎌倉幕府の開設となり,東国にはじめて人口10万を擁することになる都市を出現させるとともに,「政都」として「王都」から独立した首都の最初の例となった。

鎌倉幕府は150年ほどで室町幕府に変わり,「政都」は再びに京都の「王都」に従属することになったが,その集中のもたらす効果は大きく,堺を中心に商業の繁栄をみることになる。平安末期から発生していたこの流通の中心部を,全国をおさえるような機能として第4の首都機能である経済機能すなわち「商都」としてとらえると,その後,近年に至るまで大阪はわが国の「商都」として大きな力を発揮することになった。

また,この時代は元の侵入という一時的なパニックはあったが,対外的な貿易も適当に行われ,これらの結果,京阪地域には「王都」「政都」「外都」「商都」のすべてが集中するという,今の東京にも匹敵するような状況が生じた。こういった都市文明のもたらした室町時代の文化の禰熟ぶりも現代との類似性を感じさせるところがある。

この集中時代も,200年もすると退嬰的な傾向が強まり,地方を押さえる力も弱まって,いわゆる戦国時代に突入し,首都不在とでもいってよい様相を示した。このなかから,全国を統一した織田信長,豊臣秀吉が出て,それぞれ安土,大阪という関西の地に「政都」を構えようとしたが,今から振り返ってみれば,歴史上のほんの一瞬のできごとで,結局は1603年徳川家康による江戸幕府として以降現在に至る長期「政都」の実現となるのである。しかし,この時も,かっての平城京や鎌倉幕府の時のように,江戸への本格的な安定した大きな遷都が行われる直前に,安土,大阪などいわば振動期とでもいえる状況が同じようにあったことは注目しておくべきことである。

よく知られているように,江戸幕府は開府後まもなく鎖国政策をとることになり,「外都」としての長崎の地が特殊な繁栄をした。また,「政都」江戸,「王都」京都,「商都」大阪をあわせて三都と呼んだように,わが国の歴史上では首都機能がもっとも分散した時代であったということができよう。このことが結果として,徳川300年の安定を維持してきたことにも注目しておく必要がある。

さて,いよいよ1868年の明治維新を迎えるわけであるが,このときの遷都のあり方をみると「政都」は東京すなわち江戸のままであり,そこに,天皇が一時的に居を移すというもので,「政都」が「王都」を従属させるという,歴史上かつてなかった新たな方式であった。また,開国にあわせて「外都」として,横浜,神戸,函館などの港湾都市が建設されたが,このうち前二者は「政都」東京,「商都」大阪との関係もあって,その後急成長することになった。

さらに,欧米の産業革命の成果を早急に取り入れる官営製鉄所のため八幡の地が,北海道開拓のため札幌の地が,それぞれ計画的に建設されたが,これらは産業拠点として首都の第5の機能「産都」の役割をもったものであるといえよう。その後,近代産業は順調に成長し,重工業時代には「産都」の機能は四大工業地帯からメガロポリス地帯を形成させてきたが,近年,先端産業への移行に伴い,「産都」の機能も急速に東京圏に集中してきていることといえる。筑波の研究学園都市の建設も,前述のごとく新しい「産都」としてこの延長上でとらえることができよう。

このように,東京に「政都」「王都」「産都」が集中し,かつ対外的にも平和な時代にあって,「外都」の機能もその中枢は東京に存在することになるとともに,大阪が死守してきた「商都」の機能までも東京に吸収される状況になっている。こうして現在の東京は,首都のもつ5つの機能のすべてが集中するという,かつてない都市となり,それが一昨年来の地価暴騰などに結果しているといえよう。

(2)遷都の時空間的なパターン

ところで歴史の中で遷都をした時,そのエネルギーは何であったかということを考えてみると,何れも新時代を開こうとする新しい主体の理念の具体化の手段であったということができよう。もし,投資採算といった打算的な考えが強かったら,とても実現しなかっ

たと思われる。しかし,結果としてみれば各遷都は単なる精神的活性化ではなく,経済的にみて極めて大きな内需喚起の場となり,首都でない部分全体にわたって,活性化がはかられたということができる(たとえば江戸のまちづくりのため紀の国の木材産業が繁栄したなど)。

もうひとつ,新時代の夢を実現するということから,大きな遷都はいずれも既存の集積のない白紙の地に,大きなスケールで絵が描

かれたということがあげられる。こういった点からは,室町幕府の京都への出戻りや,明治維新の天皇の東京への移動は,本来的な遷都としてはとらえにくいものである。

さらにつけ加えると,わが国の遷都は東進の歴史であったということである。九州北部から大和へ600km程度飛び,大和付近でしばらく逡巡したが,次は鎌倉,江戸とやはり600km程度東へ飛んだのである。このことは同時に,遷都には近傍に移動する小遷都といえるもの(飛鳥>奈良>京都)(鎌倉>江戸)と,大きく飛ぶ大遷都という二つのタイプがあることを示している。すでに述べたように,白紙の地への大遷都は700~800年,1200年,1600年とまさに400年ごとに行われてきたのである。

(3)遷都前後の状況

大和盆地に入ってから,宮廷はその所在地を次々と変えているが,その理由としては,まだ王朝としての力が弱く,土着の豪族たちとの調整がつかなかったことが考えられる。また,都市としての体裁に至らない宮廷の延長のような簡単なものであったこともあって,移転後は前の「京」はあっという間にさびれ,草におおわれてしまった。極端な場合には,少し前に「京」のあったほとんど同じ場所に再び「京」が作られることもあった(寺院などにも同じ現象がみられる)。

こういった状況は藤原氏が権力を持つようになって建設を行った平城京で一応の決着をみることになる。平城京は建設後,役人などが都市内に住み,人口十万人を擁し,はじめて都市らしい都市になった。それでも,次の平安遷都後容易にさびれていってしまうようなものであった。

平安京への遷都は,平城京の時代が100年近くになって,その間に,宮廷の仏教庇護によって僧の力が強くなり政治にまで口をはさむようになったことから,その一掃をはかるために行われたといわれている。

平安京は面積的に平城京の4倍という大きなスケールでつくられ,藤原一族が宮廷とは半ば独立した政府としての力を発揮するようになって,わが国の歴史上現代までつづく最初の本格的な都市となることになるが,それでも,人口がはりつき,都市文化とでもいえるものが醸成されるには百数十年を経る必要があった(西暦1000年ごろ,源氏物語の紫式部に代表される王朝文化の華の時代をむかえている)。しかし,そういった華やかな時代もlOO年程度しかもたず,長期にわたる藤原氏の支配が弱体化するとともに,源平の武士が力をもちはじめて,いわゆる乱世となるのである。

乱世の時代は,源平の戦いが源氏の勝利となって決着し,遠く東国に鎌倉幕府が開かれたわけであるが,平清盛が福原(今の神戸市)遷都を試みたように,武家(今でいえば軍)の主導する政府は貴族一色の京都から離れる必要があったと考えられる。平安京には宮廷がそのまま残され,都市としてのスケールが十分大きくなっていたこともあって,平城京のように消えはしなかったが,それでも,鎌倉時代の文学作品にみられるように,貴族の目から,そのさびれていくことを悲しんでいる様子が伺える。

鎌倉幕府が開かれたとはいえ,わが国最大の都市は平安京(京都)のままであったが,鎌倉は全国を支配する権力の中枢として人口の集積がすすんだ。砦としての地形を重視していたため,平安京のような広がりがなく,増加する人口は内部の密度の上昇という形で消化され,やがて現在の鎌倉より多い10万人,人口密度は3~4万人/km2といわれる超過密都市になった。

鎌倉幕府は百数十年で閉じることになるが,クーデターで勝利した側の足利氏は,やがて,その幕府を京都の室町に置くことになった。この理由としては,皇室側における混乱があって,幕府としては遠く離れていることができなかったことが考えられるが,また,武士の時代も百数十年たって文化的な面で宮廷に憧れをもつようになったことも否定できない。すでに十分大きな都市として存続していた京都に,政府が入ってきて宮廷と一体になったことは,新しい都市への建設投資にまわるべき費用も上乗せされることになって,たちまち京都の町を大きく繁栄させることになった。わが国の伝統文化といわれるものの多くはこの時代に創造されているのである。また,そういった大都市の消費文化に対応すべく,堺や大阪の港が商人のまちとして平行して栄えるようになったことも注目すべきである。

都市としての文化基盤が十分でなかった鎌倉は,幕府が閉じると急速にさびれたが,それでも関東の支配地「外都」として存続した。室町幕府の力が弱かったこともあって,地方各地において小都市の発生をみるのもこの時代の特徴である。地方側からも京都の繁栄は憧れの的であったが,それは現在の東京と地方の関係に似ているともいえよう。

そうこうしているうちに地方の側の力の方が相対的に強くなり,いわゆる戦国の時代を迎えることになるが,その間にもすでに十分に大きくなって文化基盤も確立した京都は,自身の慣性力でその繁栄を保ち続ける。戦国の最初の覇者,織田信長は安土に拠点を構えるが,これは都市といえるようなレベルではなかった。つづく,豊臣秀吉は財力を背景に強くなってきた商人と連帯すべく,大阪に城を構えることになるが,全国支配という点からはその効果はなかったようである。

結局,徳川家康が完全制覇を果たすが,江戸城を中心として,関東平野一帯を固め,さらに全国支配のすぐれたしくみを発明するなど,その後300年の安定した社会を維持するに十分なスケールの大きい構想をもっていたということが大きいと考えられる。江戸のまちづくりについても,その早い時期に上水道を引いたり,利根川のルートを変えたりするなど,かつて平城京で更地に機械的に格子の絵を描いていたようなものでなく,きわめてダイナミックなものであり,その結果は,支配機構を核に町人が周辺に集まるという形で,かなりのスピードで人口集積が行われた。江戸時代の間には大火,大地震などたびたびあったが,その度に息を吹きかえして一層エネルギッシュになる江戸のまちは,1700年ごろにはわが国最大であった京都のまちを追い抜くだけでなく,1800年ごろには人口100万を擁して,世界最大の都市になったのである。近ごろ江戸時代がブームになり,多くの書物も出されているので,この辺の事情はよく知られたものとなっているが,いずれにしても,現在の東京の繁栄が江戸の延長線上にあることを認識しておく必要がある。

また,唐をモデルとした平城京・平安京のように,外国を真似して外科手術的な大きな計画でつくられず,成長に合わせて対症療法的に整備をしてきたことが結果として一層ユニークなまちにしているといえよう。

さらに,かつて室町幕府が宮廷のある京都に入って,京都が急速に繁栄したように,明治維新のとき,政府のある東京の町に天皇を迎えるという形でその強化をはかったことにより,もともと大きかった江戸の町が,その後さらに急速に大きくなり,現在の首都圏人口3000万という世界に類をみない超巨大都市を生みだした。

しかし,一方で,維新のときに新首都をつくらなかったことにより,首都東京は江戸時代のはじめから400年という長きにわたっており,平安時代400年,鎌倉室町をあわせて400年と同じく,歴史的にもっとも長く続いた首都の一つとして,その矛盾も大きくなっていると考えられる。

補足

支配中枢地点としての新都市建設(支配者と支配地の転換は平安京や江戸などのように歴史的には殆ど同時であった。日本の歴史区分はその時の首都の所在地で呼ばれるが,その点から言えば,未だに江戸(東京)時代。明治維新は新都市ではない(武家の公家返りであった室町幕府とは逆に武家の支配拠点に天皇を移動)。第二次世界大戦の方で東京が根こそぎやられた方が近い)>機能(現在の論議は機能論だけ)・ベクトルによる構造・象徴的にみて答がでる>日本の首都の変遷>①最初の首都(それ以前は宮殿のみ)=天武天皇の藤原京(3万人)・②平城京(10 万人,藤原不比等による律令制度の確立)・長岡京などを挟んで・③桓武天皇の平安京(30 万人,僧侶等の既得権から離れる)・鎌倉や室町を経て・④江戸(100 万人)・⑤戦前の東京(300 万人)・⑥現在の東京(1000 万人)最近の東京への一点集中が全国的にみても,東京においても大きな問題であるとの認識から,東京改造論が盛んにいわれているが,非常に住みにくいといわれながらなお集中が進んでいることを考えれば,改造は結果として一層集中を促進することになるといえよう。そのことは国土全体からみた投資や生産のバランスからみて好ましいこととは言えない。

首都の定義としては第一に,その部分(場所)が天災や人災によって機能しなくなった時,それに結びついている一連の機能がストップしてしまうような中枢的機能であると考えられる。その定義には必ずしもあわなくなってはいるが国民の多くへの精神的影響を持つと見られる皇居の存在を「象徴機能」とするほか,国会や官庁を「政治機能」,丸の内・大手町等の大企業本社群を「経済機能」として位置づけるのは半ば当然と考えられている。

また,この定義にかなり適合し,また部分的な遷都のモデルともなりうる筑波研究学園都市のような「研究機能」を生産と結び付けて考えることができる。さらに歴史的に大きな意味をもっていた防衛を貿易摩擦など広義の安全保障に関わる「対外機能」とすることもできよう。とくに,東京は今まで国内の中枢として当然の首都であったといえるが,近年のわが国の世界に占める位置の変化が,東京に国際的な中枢都市としての役割を担わせることになり,そのふたつの顔を兼ねることによって矛盾が一気に高まったと見られる。少なくとも国内センターと国際センターとは分離した方が望ましいのではないだろうか。

さて,これら東京における諸機能が占めている地区をみてみるとそのすべてが東京都民が日常的に入りにくいだけでなく,そこに行く必要のない「非住民的地区」になっており,しかもその範囲が急速に拡大しているのである。このことが本来市民あってこその都市としての活性を失わせる危険も大きいといえよう。次に,わが国における遷都の歴史を眺めてみよう。最初の遷都といえるものは騎馬民俗征服王朝説に従えば,おそらく3~ 400 年頃九州北部から河内あるいは大和盆地に入った時といえるであろう。それ以来,よく知られているように710 年の平城京につづく794 年の平安遷都,1192 年の鎌倉幕府,1603 年の江戸開府とおおむね400 年ごとに大遷都が行われてきており,2000 年を迎えるにふさわしい話題ともなっているのである。1868 年の明治維新は,すでに江戸として永く栄えてきたところを皇居を置いて東京として再活用しようとしただけであり,京都への室町幕府の回帰とも似て,新天地を開発するという本格的な遷都とはいえない。

大和の地に入った王朝は河内や飛鳥の近辺で宮廷の場所を次から次へと変えつつ,次第に中国の都城をまねて大津京,藤原京など首都としての内容,規模を持つようになり,その終着点が平城遷都であった。この段階までは天皇の都(王都=象徴機能)であることがすべてであった。

その後,藤原氏の力が強まり,天皇とは別の政府としての機能が明確になってきたが,旧来の寺院勢力との確執を回避することを目的として平安遷都が行われ,ここに政都=政治機能をも有する首都となった。この平安京はその後400 年にわたって完全な首都として存在したが,その安定を支えた陰の都として西の太宰府,東の多賀城を忘れるわけにはいかない。この両者は防衛を目的とする外都=対外機能の都として位置づけられる。

1100 年ごろから北の方で半ば独立した地方首都平泉ができたり,平清盛が福原遷都を試みたりしたが,この結着は源頼朝による鎌倉開府となり,東国にはじめて人口10 万人の都市を出現させるとともに,「王都」から独立した「政都」のみの首都となった。150 年後には室町幕府に変わり,政都は再び王都に従属することになったが,その集中の効果はきわめて大きく,京都は大繁栄するとともに外港である堺を中心に商都=経済機能の発生をみるに至った。対外貿易も活発に行われ,京阪地域には「王都」「政都」「商都」の4つの機能が集中する今の東京と似た状況となった。

この集中も200 年もすると退嬰的になり,地方を押える力も弱まって戦国時代に突入,首都不在とでもいえるようになった。このなかから全国を統一した織田信長,豊臣秀吉が出て,それぞれ安土,大阪に城を構えたが今から見れば一瞬のできごとで,結局は1603 年徳川家康の江戸開府となり,現在の東京につながる長期の「政都」が実現した。よく知られているように,江戸幕府は鎖国政策をとり長崎のみが「外都」として特殊な繁栄をした。

また,「政都」江戸,「王都」京都,「商都」大阪をあわせて三都と呼んだように首都機能がもっとも分散した時代であったと言える。このことが結果として300 年の安定をもたらしたと見ることもできよう。

明治維新は,「政都」に「王都」を従属させるという画期的なものであったが,その後の開化政策,富国政策によって新たに発生した「産都」=研究機能も含め,第二次対戦後の高度成長期を経て,5つの機能のすべてが東京圏に集中するという事態になったのである。ところで,歴史の中で遷都が行われた時,そのエネルギーは何であったかということを考えてみると,何れも新時代を開こうとする新しい担い手たちの新しい理念の具体化の手段であったということができる。もし,投資採算といった考えがあったら,とても実現しなかったと思われる。しかも,結果としてみれば,何れの遷都も鮮やかなビルトアップによってきわめて大きな内需喚起の場となり,国土全体の再活性化がはかられてきたのである。

また,新時代の夢を実現するということから,大きな遷都は何れも既存の集積から大きく離れた(九州北部-大和,平安-江戸はいずれも600Km)白紙の地に大きなスケールで絵が描かれたのである。

遷都はこのように大きな背景を持つものであり,かって貴族,武家,町人それぞれが新しい時代の担い手として登場したように21 世紀へ向けた歴史的変動のなかで,どのような人たちがどのような役割をするかということと対応して取り組まれるべきものである。また,現代においてはすでに白紙の土地などあるもはずもなく,また今までのわが国の歴史的つみかさねを無視するわけにもいかない。そこで,21 世紀の首都のあり方として,国土全体にバマンスよく機能を配置しうること,すでにある中核都市を母都市とし,それと組みあわせた開発(テクノポリスで謳われた母都市の考え方)とすること,東京は国土的な中央にあり,またもっとも広い関東平野を背景としていることから,今後も最大の位置を占めることなどをふまえ,東京を中心に,北へ仙台,札幌付近,西へ京阪神,福岡付近の適当な土地をあわせた五ヶ所程度への首都機能の展開を考え,それを軸にリニアモーターカーの導入や,日本海側,その他各地方の位置づけを考えてみるのも一考と思うが如何なものであろうか。

東京スカイツリーはなぜあんな狭くて危険なところに建設されたのか

東京スカイツリーの騒ぎいつ収まるとも知れませんが,東京を空から眺めた風景写真を見ると,そもそもなぜあんなに狭いところに,それも大地震時には東京内で最も危険とされるようなところに無理して建てたのか,さらに着工までとその後しばらくはほとんど報道されなかった(地元ではかなりの反対運動があった)のはなぜか,さまざまな疑問が湧きます。というのも,知る人ぞ知るように,東京タワーがフリーメーソンアジア支部の位置を示すところに建設されたということもあるからです。

まず,東京スカイツリーは東武鉄道が本店のある押上一丁目一番地周りの車両基地の跡地に建設したもので,この一帯は広く"押上"といわれます。この地名は古く,その由来は良く分からないということですが,豪商三井が江戸にでてきた時,守護神としてきた京都太秦の木嶋神社(蚕の社ともいわれユダヤにつながる)と同じ型の三柱鳥居を奉納した三囲神社があり,戦前にユダヤ人アインシュタインが来日した時,なぜか分野的には全く関係のない東武鉄道創業者の根津嘉一郎をわざわざ訪ねていることを知って,疑問が解け始めました。

前にもお話しましたように,初期の天皇やその一族の和名には"オシ(押・忍)"つくものが多く,これが藤原仲麻呂が恵美"押"勝の称号欲しがった理由とも考えられます。さらにさきたま古墳一帯はは古代の関東平野の拠点であり,そこが"忍城""忍藩"になって行くことも関係があると思われます。忍城のある行田市にも荒川の旧流路沿いに押上町があることからも頷けるでしょう。

神話時代の天押帯日子命・屋主忍男武雄命などにはじまり,6代孝安天皇(日本足彦国"押"人天皇)・9代開化天皇の弟(彦太"忍"信命)・12代景行天皇(景教と関係するか・大足彦"忍"代別天皇)・17代履中天皇(もとに復する意か)の子(磐坂市辺"押"羽皇子・"忍"海飯豊青尊・忍坂大中姫)・30代敏達天皇の子("押"坂彦人大兄皇子)など。その後も忍熊皇子・刑部親王・他戸親王など。また皇族外でも,神部直忍・神人部子忍男・穂積臣押山・穂積忍山宿禰・敢臣忍国・紀忍人・忍海氏など。

他方,日本から遠く離れたキルギスには日本人同胞伝説(東に行ったのが日本人でここに残ったのがキルギス人)がありますが,キルギスにはオシという古くからの町があり,さらにその町には聖なる山があって,現在はイスラムなのでスレイマン山と言われていますが,すなわちソロモン山のことで,ユダヤのシンボルということです。

そして,今まで気づかずにいましたが,徐福はすなわちヨブの漢字表記であることに思い至って,一気に氷解したというわけです。つまり徐福(ヨブ)はユダヤの一支族の名で,5千人もの船団で来日したこともうなづけ,日本各地に徐福伝説があることも当然といえます。私がかつて仕事していた鹿児島県串木野の,徐福が冠を埋めたとされる冠嶽(日本のソロモン山に当たる)で,高野山の僧が徐福祀る冠嶽山鎮国寺を建設中に訪れた際,その工事に多くのイスラエル人が携わっていた謎も解けた次第です。

中国でのユダヤ国家建設の挫折を見越して,徐福一族が日本に来たのではないかとも思えます。

ここまで来れば,新宮に神武東征伝説と徐福伝説がともにあることの答えは明確で,神武天皇がヨブ一族であったことを示しており,おそらく,西都原古墳群一帯にいたヨブ一族が東征したものと考えられます。場合によってはそこに邪馬台国があり,女系の卑弥呼王朝から分離したとも考えられます。

保渡田古墳群について

榛名山の南麓の保土田・井出の地に分布しており,二子山古墳・八幡塚古墳・薬師塚古墳の三基の大型前方後円墳が残っている。群の西南部に最大規模の二子山古墳があり,その東北方に八幡塚古墳、その西北西に薬師塚古墳がある。築造年代は,5世紀代の後半も終わりに近い頃から6世紀前半代にかけてであり,二子山古墳・八幡塚古墳・薬師塚古墳の順に造営されたと推定されている。

二子山古墳

墳丘長108メートル,後円部径74メートル,高さ10メートル,墳丘部が三段築成で,前方部幅71メートル,高さ7メートル。周濠は馬蹄形で二重に造られており,内濠部に後円部を囲むようにくびれ部と斜面側後方部分に中島を4基配置している。墳丘・中島・中低部とも川原石で葺石としている。埴輪円筒列を巡らしている。墳丘北側の中堤部分の一角から外濠西北隅の外側部分に人物埴輪・飾馬・イノシシ・イヌ・盾・蓋(きぬがさ)・家などの形象埴輪を配置した区画が見つかっている。主体部は、後円部頂部のほぼ中央にあり,川原石積み竪穴式石室であり,舟形石棺を置いているが破壊されており,鉄鏃片などの出土が知られているにすぎない。

八幡塚古墳

墳丘長102メートル,後円部径56メートル,高さ現存約6メートル,前方部幅53メートル。高さは削平されて分からない。周濠は馬蹄形で二重に取り巻き,さらに外側を幅の狭い外周溝が巡る。内濠部のくびれ部と後円部後側に4基の中島が配置されている。墳丘には葺き石が葺かれ,円筒列が墳丘裾部,中島裾部,中堤縁に見られ,人物類・ウマ・イノシシ・水鳥・ニワトリなどの形象埴輪が前方部前面の中堤上に円筒埴輪列で方形に区画された部分から出土している。埴輪祭祀の一つの表現様式として注目されている。後円部に舟形石棺と砂利層が露出しており,石槨が存在したと推測されているが,詳細は明らかでない。副葬品は鉄地金銅張f字形鏡板の轡と同剣菱形杏葉,小石槨から鉄刀片,甲冑片が出土したとの伝承がある。また,墳丘東側くびれ部の中島から高杯の土師器が出土しているが,初期須恵器高杯を模造したもので,古墳時代後期の初期と推測されている。

薬師塚古墳

墳丘部が西小寺の堂宇や墓地のため,南側から東側に書けてかなり削り取られている。墳丘長100メートルを超え,二重に周壕を巡らしていたと推定されている。葺石が葺かれ,埴輪類が配されていた。天和3年(1683年)に発掘されたとされる凝灰岩製の舟形石棺(長さ2.9メートル)が後円部頂部に保存されている。その時に出土した?製(ぼうせい)内行花文鏡・鋳銅製馬具類・玉類が西光寺に伝来・保管されており,重要文化財に指定されている。

Wikipediaより

州都候補地のイメージ

北海州都(旭川~富良野)

東北州都(山形県新庄付近)

中部州都(岐阜羽島付近)

関西州都(京阪奈学研都市)

西南州都(愛媛県今治付近)

西海州都(佐賀県鳥栖付近)

新・上州遷都論

はじめに

衰退して行く地方を救うべく,日本の構造を根本的に変えようと,橋下徹をはじめ,道州制についての議論が続いているが,もう一つの遷都については,今から10数年より前に,度々ブームになったものの,小泉内閣の登場以降,東京の一人勝ちが黙認されるようになって,すっかり消えてしまった。ブーム当時,地盤の安定さなどのの理由から,最有力候補の一つとされた阿武隈地方も,2011年の3・11東日本大震災に伴う福島原発事故が収拾つかない今となっては,儚い夢物語であったように思われ,たとえ原発の再開がないとしても,遷都するとすれば,その場所は当然原発立地点から離れていなければならないことを明らかにした。

2013年に,オリンピック2020の東京誘致に成功して,関係者やメディアが大騒ぎしたが,そのメディアの代表たるNHKは,同じ頃,今後30年内に東南海で巨大地震の発生する確率が高くなっていることや,東京の直下型地震に至っては,相当程度の確率になっているため,その備えをどうするかといったような特別番組を放送していた。まさに支離滅裂,最悪の場合,オリンピック開催中に発生すことすら考えられるわけだから,このような場所に世界の人たちを集めようというのは,誠に失礼なのではないか思うのが,本来の姿であるべきではないだろうか。

日本での遷都の歴史を振り返えると,九州からの神武東征伝説以降,大和の飛鳥で,宮が転変とした後,初の本格的な都として藤原京がつくられ,藤原不比等による平城京遷都で一段アップ,さらに平安京になって,1000年以上も朝廷のおかれる都が実現した。その間,源氏政権の登場で,鎌倉が政治の中心となり,一気に東国の存在感が高まり,転変後,徳川家康が江戸を整備し,世界的にみても規模や密度の高い大都市になって行く。⇒コラム(歴史的に見た遷都のベクトル)

現在の東京の地はいうまでもなく,徳川時代に政治の中枢だった,その江戸で,明治維新にあたり,全く新たな場所に首都を移すべく様々な議論もあったようであるが,天皇が仮住まいという形で江戸城に入り,そこを皇居とするという中途半端な遷都をしたことで,公式には何の手続きもなく,東京が首都であることになってしまった。

政治の中枢と,天皇の住まいが一体となることで,全国における東京の地位は飛躍的に強くなったのであるが,そもそも,江戸の礎を築いた徳川家康は,その背後に日本最大の関東平野があることを見抜いていて,利根川付け替えなど大事業を実施しただけでなく,明確な都市像を描いて整備を進め,その後長く安定した時代のなかで発展,世界最大級の人口を抱える高度な都市へと発展させたが,その遺産を,そのまま引き継いだことも大きく,改めて日本地図を見直せば,東京はまさに日本の中央にあり,その後,東京を中心とする全国的な交通網を整備,同時に,東京内の公共交通機関を整備して,その集中を受け入れられるようにしていったので,その地位は一段と飛躍した。当然のことであるが,人口を吸い取られる地方からの反発もあって,田中角栄時代など,地方政策を強化することで一時的には収まるものの,地方から吸収された人たちの子や孫は既に東京人となり,都区内中を散歩すれば分かるが,東京が巨大な村であると言われるように,まだ農村風景も残るなどして住む環境も保たれ,アメリカからの圧力,グローバル化の進捗などに対応して,小泉内閣が一気に自由化を進め,東京の人口受け入れ能力が高まり,集中はますます進むことになった。

つまり,参考資料で示した首都機能を表す種類をみても,現在の東京は,天皇の所在地である王都に,三権の中枢である政都に加え,経済センターとしての商都,あらゆる開発が集中する拓都,そして軍事面はアメリカ依存で沖縄に押しつけた上で,外交トップが集まる外都と,全ての機能が重なっている状態になっている。その集中は加速しこそすれ落ち着くことは無いから,一刻も早い,首都機能の分離を図ることを考えることが必要になっている。

その結果,岩手県知事から総務大臣まで務めた増田寛也の最近の研究によって,数十年後には,地方自治体の半数以上が自治体として維持できなくなることが明らかになった。巨大な船に例えれば,操舵室からは普通に航行しているように見えながら,船体の周辺ではどんどん浸水が進んでいる状態で,平安時代末期や江戸時代末期に,京都や江戸の人たちが,悲惨な地方について全く省みることなく,遊びなどにうつつを抜かしていたのと良く似ている。つまり,明治維新後から敗戦後も,続けて維持してきた近代日本の体制が終りに近づいて来ていることを示すものだろう。

こういった状況を打破するためには,対症療法的なソフトな政策では間に合わず,日本の国としての構造を変革することが必要であるが,かつての鎌倉幕府や明治維新のような革命に近いことが起きることは想像しにくく,一部の政治家が道州制の実現に向けて取り組もうとはしているものの,反応は乏しく,遷都に至っては全く忘れられてしまっている。そこで,たたき台として,「新・上州遷都論」を提示したいと思う。タイトルがなぜ「新・上州遷都論」かというと,明治半ばに東京大都市計画が論議された際,井上馨を代表とするグループから「上州遷都論」なるものが提出されていたことを,後から知ったからで,末尾に参考資料としてつけておいた。

本題に入る前に,遷都について定義らしきものを考えてみよう。日本では,古代から続く天皇制という独自の統治システムになっていることから,歴史的には遷都といえば,天皇がどこにいるかということで,徳川時代には,実際には江戸の幕府が支配していたにもかかわらず,都といえば京のことであった。明治維新後,いわゆる近代国家になったから,世界の視点から遷都を考えて見ると,いわゆる三権(司法・立法・行政)の役割が中心であると考えられる。実際,東京も三権が民間経済と一体になっていることが肥大化の最たる理由だし,いわゆる官民癒着の起こる素地にもなっていると思われる。そこで,天皇と三権をあわせて移すことを遷都と看做すことにしよう。東京は,そのまま日本の経済その他のセンターとして残るので,アメリカにおけるワシントンD.C.に対するニューヨークのようなものになると見れば良いだろう。

「道州制への提言」はここをクリック

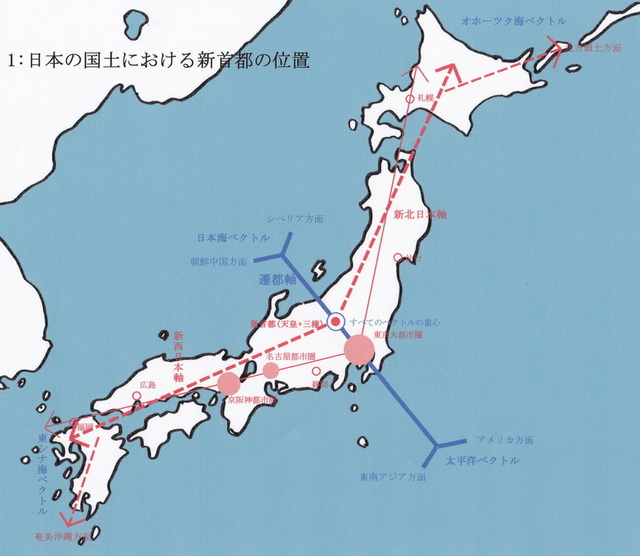

第1話:国土全体でのベクトルがバランスする場所=遷都軸の意味

国土全体での新首都の位置は,東京が,まさに国土の中央に位置することで,強い首都性を発揮していることから,関東地方の範囲内が適当と考えられる。その東京は,明治維新以来の太平洋岸の発展や,アメリカとの関係の強化に対応していることからも,抜きん出た位置を占めるようにになったわけであるが,維新の時点で,新潟が全国第4位の都市であったように,江戸時代においては,日本海側も大きな地位を占めていた。維新後,日本海側は,裏日本と呼ばれるようになるほど無視され,その地位は下がり,人口減少の度合を見ても,東京から遠いほど多いのは当然として,秋田県や山陰など,日本海側では一層際だつ。

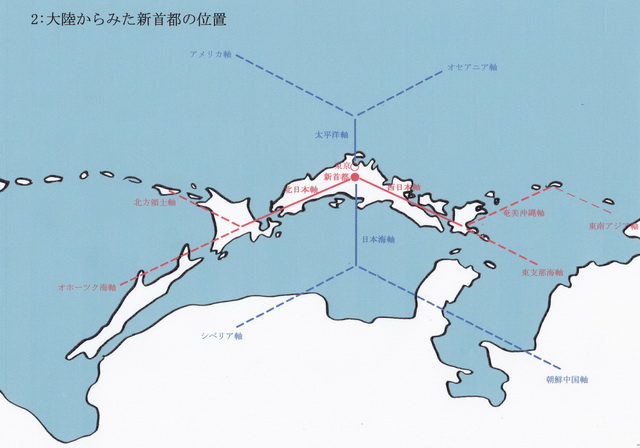

そこで,日本海側の,さらに先の大陸側に目を向けて見ると,韓国や中国については,九州から西日本にかけて,歴史的に密接な関係を有しているが,現在でも,関係が悪化していることを表すかのように,歴史的には,両国から遠ざかる方向に遷都してきたので,西方向へのベクトルは働きにくいと思われる。他方,江戸時代末期から強い圧力を感じてきたロシアについては,今後のシベリア開発など,大きな意味をもって来るように思われるので,東京から,名古屋・大阪・福岡へ至る西日本軸と,仙台・札幌に至る北日本軸の,二等分線に当たる軸を想定し,これを遷都軸として,その軸上で,日本海側の大陸に向けた力と,太平洋側に向けた力がバランスする場所として,群馬県内を想定することになった。その仮定の新首都からみた西日本軸と北日本軸の角度は,より広がった浅いものになり,九州や北海道への方向,さらにその先の奄美沖縄軸や北方領土軸への展開を考える基準になると思われる。

以上を踏まえて,日本地図を,上下さかさまにして,大陸からながめてみると,遷都軸は,日本海側で,朝鮮中国軸に対応するように,シベリア軸が想定され,同様に太平洋側では,アメリカ軸に対応するように,オセアニア軸を想定することができ,さらに奄美沖縄軸の先に東南アジア軸を想定できるなど,遷都軸が,地球上できわめて重要な日本の位置を示す基軸であることが分かるだろう。

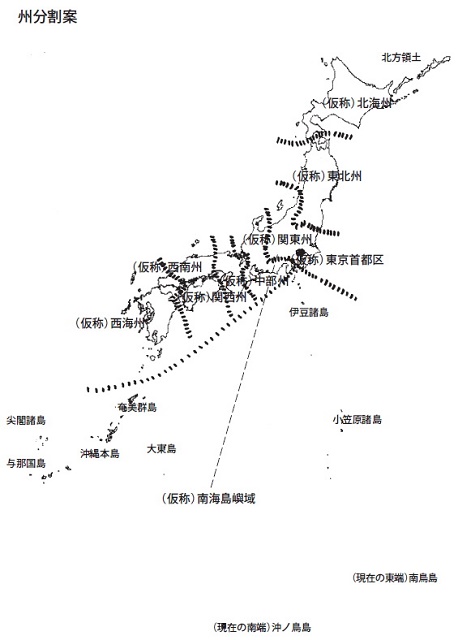

ついでながら,遷都を,道州制とセットで実施し,'各州が全て太平洋と日本海(九州では東シナ海)に面すべき'というある識者の見解に与した上で,それぞれ州都を新しく整備するものと考えると,北海州は,旭川周り(美瑛などの景観も),東北州は,現在の山形新幹線終点となっている新庄周り,関東州は,もちろん新首都周り,中部州は,新幹線駅としてその存在が問われてきた岐阜羽島周り,関西州は,京阪奈学研都市周り,現在の中国(山口県を除く)と四国を合わせた西南州は,四国の西条周り,九州と山口県をあわせた西海州では,鳥栖久留米周りあたりが適地ではないだろうか。

第2話:天皇制に対応する象徴的な場所=遷都軸との関係

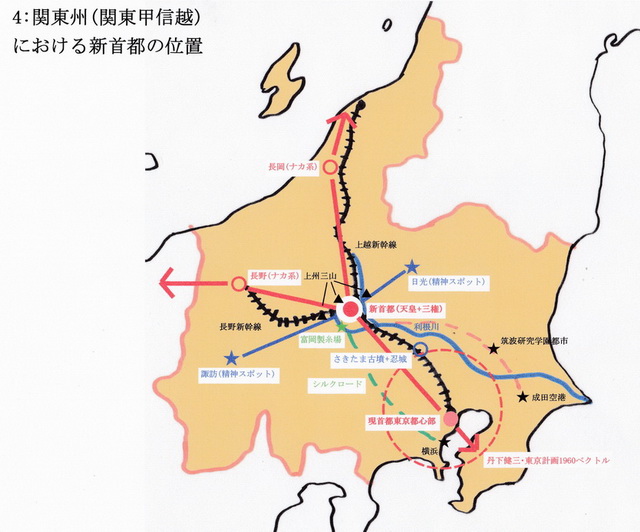

この遷都軸は,現在の東京と高崎を結ぶラインとほぼ重なるだけでなく,日本が世界に誇る建築家丹下健三が東京計画1960で示した,東京湾を南に延びる都市軸のラインを反対方向に延長したものとも一致する。丹下健三は,広島のピースセンター(平和祈念館)のコンペの応募案で,唯一シンボルとなる軸を提起,その視線の先を原爆ドームに置くことで,平和の象徴性を強く打ち出して当選しただけでなく,当時は,数ある被災建築物の一つとして当然取り壊されるものと皆が思っていた,原爆ドームを世界遺産にまでしてしまう役割を果たした。それほど,軸の持つ象徴性は強く,フランスでもシャンゼリゼー軸の延長でデファンス開発を行い,さらにその軸を郊外遠くまで伸ばしたところに,セーヌ・オワーズ地区開発計画を推進している。それどころか,日本の古代史で,藤原京から平安京に至る過程で,常に南北の軸のつながりが意識されていたことも周知の事実である。また,朝鮮半島から対馬・壱岐経由で日本に渡来したラインや,そのすぐ近くの宗像神社の沖津宮・中津宮・辺津宮ラインともほぼ平行する特別な方向性をもった軸もある。そのような視点から,想定される新首都の場所の周りをながめてみると,まず現在の東京から日本海側に向かう上越・北陸新幹線が分岐する高崎に近く,すぐ北には,古代の藤原京を囲んだ大和三山(天香久山・畝傍山・耳成山)にまさに対応するように,上州三山(赤城山・榛名山・妙義山)があるではないか。

「統治変遷のプロセス」のページを読んでいることを前提にすれば,高崎で分岐した,一方の上越新幹線が古代天皇を支えたナカ系民族の都市長岡に,もう一方の北陸新幹線がやはりナカ系の都市長野に結ばれること,東方には日光,西方には諏訪という,日本人の精神スポット(霊地)が存在していること,新首都近傍には,最近世界遺産に指定されたばかりの富岡製糸場があるが,それはそのまま,桐生~伊勢崎~高崎~八王子~横浜という,一昔前には"日本のシルクロード"と呼ばれた秦氏のラインの名残であるとともに,新首都周辺は,足利・新田氏につながる天皇を支えた新羅系豪族が古くから支配してきた地でもあるので,天皇家が居を構えるのにふさわしい場所といえるだろう。井上馨が「上州遷都論」を言い出したのも,新田氏との関係が深かったことによるらしい。

第3話:新首都の存在基盤

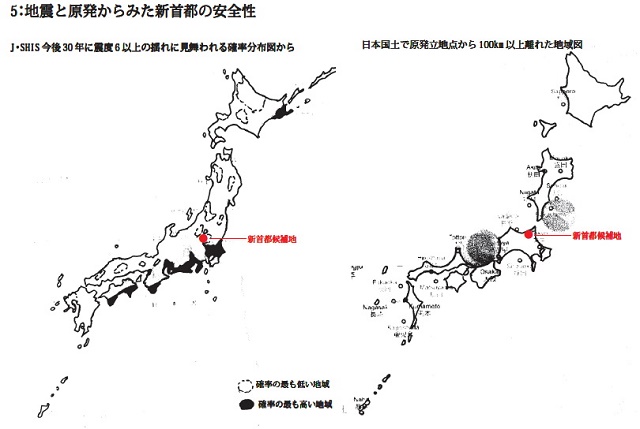

地震国日本でまず抑えなければならない地盤について,J・SHIS(地震ハザードステーション)の日本全図で確認してみると,想定される上州三山に囲まれたあたりは,関東地方で最も揺れにくいばかりか,全国的にみても数少ない揺れにくい場所となっている。同時に,世界で最も危険な大首都であると言われている東京はもちろん,東海道沿いの経済活動が集中しているところのほとんどが最も揺れやすい場所やそれに隣接していることを改めて認識させられ,遷都だけでなく,その対策は急務であるといえる。冒頭で述べた原発についても,現在までに立地している原発からの100km距離圏域をみて,秋田・盛岡周りや紀伊水道周りとともに,本州に隙間のように残された圏域外に属し,最も近い柏崎に対しても,越後山脈が防護壁として機能するような位置である。

交通面でみると,既に述べたように,遷都軸にほぼに平行して北上する,上越新幹線が北陸新幹線と分岐する高崎に近いこと(東京とわずか1時間で結ばれる),そのすぐ南では,関越自動車道と信越自動車道が分岐するなど,国土の中央部で,太平洋側と日本海側を結ぶ幹線ルートのターミナル的な位置である。

再び「民族からみた統治変遷のプロセス」のページで述べていることを前提にすると,天皇制にかかわる象徴的な交通として,東武鉄道のネットワークがある。東武鉄道の基本である伊勢崎線は,東京スカイツリーが建設された押上(オシ系)を始点に北上し,忍城の名が残るように,オシ系の拠点さきたま古墳群の近傍を通過(羽生から秩父鉄道ですぐ先,忍城のある行田市にも,荒川の旧流路沿いに押上の地名がある),そして江戸時代に徳川綱吉が5代将軍になる前に藩主を務めたほどの地で,11代将軍家宣と側室(オシ系の押田敏勝の娘)の子が12代将軍家慶になるなど,オシ系ラインであり,さらに北上して,足利氏の本拠地に続いて,新田氏の本拠であった現在の太田を経て,伊勢崎が終点になるが,そこから両毛線で前橋・高崎にも直結する。また,ドル箱路線としてつくられた日光線は,東武動物公園駅(当初は杉戸駅)から分岐して,徳川家康を祀る霊地日光(葵の御紋は天皇家の葵で,日光もまた天照と同義といわれる)ともつながり,全く別ルートとしてつくられたようにみえる東上線も,終点寄居で,一つは秩父鉄道に接続して伊勢崎線の羽生に結ばれ,もう一つは八高線に接続して高崎と結ばれるように,訳ありげな路線網になっている。⇒コラム(東京スカイツリーはなぜあんな狭くて危険なところに建設されたのか)

都市基盤から見ると,必須の資源である水は,いうまでもなく関東平野の骨格をつくる利根川の上流部で支流が広がる恵まれた場所であり,近傍に人口約37万人の高崎市に加え,隣り合うように群馬県庁所在地で人口約34万人の前橋市があって,相当程度依存することが可能である。首都には必要とされる空港であるが,東京と1時間で結ばれていることから対応も可能であり,是非ということになれば,成田空港と結ぶライン上に筑波研究学園都市もあることから,三者を直結するリニアモーターカーを導入することも検討に値する。

都市基盤から見ると,必須の資源である水は,いうまでもなく関東平野の骨格をつくる利根川の上流部で支流が広がる恵まれた場所であり,近傍に人口約37万人の高崎市に加え,隣り合うように群馬県庁所在地で人口約34万人の前橋市があって,相当程度依存することが可能である。首都には必要とされる空港であるが,東京と1時間で結ばれていることから対応も可能であり,是非ということになれば,成田空港と結ぶライン上に筑波研究学園都市もあることから,三者を直結するリニアモーターカーを導入することも検討に値する。蛇足ながら,群馬県は,歴代首相を輩出しており,戦後に限れば全国で最も多いことも,何らかの意味があるだろう。国民が不思議に思っている群馬県のコンニャク農家保護であるが,その生産の中心地は富岡製糸場に近い下仁田町である。

第4話:新首都イメージの具体化=上州100万都市

それでは,一気にスケールアップして,新首都候補地を眺めてみよう。まず,上州三山のうち,榛名山が遷都軸のほぼ突当たりに位置し,赤城山と妙義山を結んだ線が遷都軸とほぼ直交することが分かり,その交点が新首都の象徴的な原点になるといえる。その原点はまた,上越新幹線と北陸新幹線が高崎で北と西に分岐してつくられた扇状の区画の二等分線上にも乗っている。この周辺で新首都を整備するということは,東京からは,上越・北陸新幹線が越後山脈や浅間高原に向かってトンネルに入る最後の景色として,日本海側からは,逆にトンネルから出た最初に見える景色として,極めて印象的な場であるとともに,榛名山を背に,両新幹線によって,いわば城壁のように守られる土地にもなっている。上越新幹線の東側には前橋市中心部が,北陸新幹線の南側には高崎市中心部があって,それぞれ数kmしか離れていない。すぐ北には,有名な伊香保温泉があり,榛名山麓にはゴルフコースも多い。さらに,広大な面積を占めている陸上自衛隊の相場ヶ原演習場を,本格的な小型空港やヘリポート等に活用することもも考えられる。

もう一段スケールアップしてみると,原点の近くに,日本100名城の一つになっている箕輪城跡があり,南方の保渡田古墳群は,5世紀末から6世紀初にかけて築造された三基の大型前方後円墳ということだから,おそらく,さきたま古墳群と近い時代に,この地を支配し始めた新羅系の豪族上毛野氏の祖あたりの墓ではないだろうか。いずれにしても,非常に重要な場所であったことを裏付けるものだろう。同時に,開発には慎重であるべきこと,さらに思わぬものが発見される可能性もあることなど考えれば,新首都としての開発こそ相応しいのではないだろうか。⇒コラム(保渡田古墳群)

県庁所在都市前橋市と,鉄道ターミナル都市高崎市は,それぞれ35万人前後の人口を有し,市域が接するとともに,中心部は10km程度しか離れていないこともあって,古くから双子都市のように言われてきたが,この関係と極めて類似する,すぐ隣の埼玉県の浦和市と大宮市は合併して政令指定都市さいたま市となっている。また,少し異なる双子都市では,静岡市と清水市も合併して政令指定都市になったが,岡山市と倉敷市は双子都市のままである。前橋市と高崎市の合併話が,さいたま市のように進まないのは,人口規模があわせて70万人とやや小さいこともあるが,浦和市と大宮市の合併に際して,小都市蕨市の存在が触媒的役割を果たし,結果として125万人の大都市が実現した。これに倣って,新首都を触媒として,両市を合併させ,100万人規模の上州新首都として行くことを提案したいと思う。

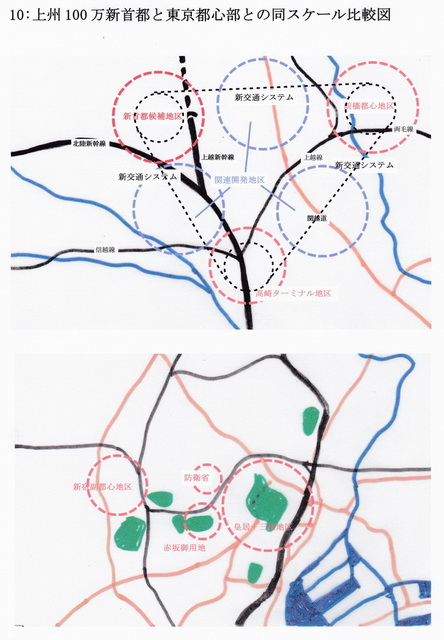

東京から天皇と三権を移すということも踏まえ,上州100万新首都を,東京都心周りと同スケールで比較してみると,充分見合うことが分かる。新首都の骨格となる新たな公共交通機関として,両市の中心部・新首都中心部・広域ターミナルの高崎駅・関越自動車道のインターチェンジやサービスエリアを結ぶ環状の新交通システムを導入することが考えられるが,そのサイズは東京の山手線とほぼ同じで,それぞれの中心部の間の3か所を関連する開発地,たとえば高崎ジャンクション周りは流通拠点に,高崎経済大学周りは文教地区などにすれば,将来的な人口は優に100万人を超えるだろう。そうなれば,前述のリニアモーターカーの導入も当然と看做されるようになるだろう。

東京から天皇と三権を移すということも踏まえ,上州100万新首都を,東京都心周りと同スケールで比較してみると,充分見合うことが分かる。新首都の骨格となる新たな公共交通機関として,両市の中心部・新首都中心部・広域ターミナルの高崎駅・関越自動車道のインターチェンジやサービスエリアを結ぶ環状の新交通システムを導入することが考えられるが,そのサイズは東京の山手線とほぼ同じで,それぞれの中心部の間の3か所を関連する開発地,たとえば高崎ジャンクション周りは流通拠点に,高崎経済大学周りは文教地区などにすれば,将来的な人口は優に100万人を超えるだろう。そうなれば,前述のリニアモーターカーの導入も当然と看做されるようになるだろう。おわりに:

日本の歴史を踏まえれば,遷都を実現して行くエネルギーの源は,政権の革命的交替によるもので,経済的効果その他のプラス・マイナスを計算するようなものにしてしまえば,実現への動きすら起こらないのは,今までの遷都論議を見れば明らかである。現代のような,民主主義を前提とした場合には,道州制への動きとセットになるような形での取り組みが最低限必要になると思われ,その動きの源は,いうまでもなく,東京一極集中に対抗して地方が連帯して立ち上がることしかありえないだろう。

井上馨が提出した「上州遷都論」も,実現の可能性は全くなかったようであるが,念のため,振り返ってみらば,明治19年に,東京市の大都市計画が立案された際に提出されたものの一つで,外相兼臨時建設局総裁だった井上馨が,警視総監兼建設局副総裁の三島通庸とともに発案,既成の東京の町並みを莫大な費用を掛けて作り直すよりも,北海道の例に倣って新天地に新首都を開発しようと,東京から80~100kmの,群馬県の赤城山南麓から埼玉県北部の範囲を候補地としたのである。

遷都する理由として,東京がすでに商業都市と発展して,都(ミヤコ)としての機能を果たすには不便な地となっていること,外国と戦争になった場合,皇居を守りにくいこと,東京は低地で湿気があり,地震も多く,水質が不良で衛生設備が不十分で疫病が多いことなどを挙げているから,かなり本質をついていたことも分かる。皇居や政務機関を新都に移し,東京はそのまま繁栄をさせようとするもので,アメリカのニューヨークとワシントンD.C.の関係をイメージしていたようで,基本的には今回提案した「新・上州遷都論」に近いものであった。

井上馨の妻武子が新田氏の末裔であり,稲村ケ崎の新田義貞記念碑も井上馨が建てたといわれるように,新田氏と南朝に並々ならぬ関心を持っていたらしく,(利根川を挟む)まさに新田氏の本拠を候補地に取り上げていたため,提出当時,妻の実家の地に都を移そうとするのはけしからんというような意見もでたようで,上州遷都とはいいながら,半分は武州であった。必要面積としては,四方を三里としていたから,12km四方つまり150km2くらいになり,実に,今回提案の上州100万新首都とほぼ同じになる。

最後に,蛇足とも思えるが,天皇と三権移転後の東京がどのようなものになるかイメージして見みよう。皇居跡はもちろんニューヨークのセントラルパークに対応するものになるが,何度も言われてきたように,都心の中央を巨大な皇居が占めていることで,交通網の整備にでれだけ苦労してきたかということを考えれば,東京そのものの構造の根本的な改革にも寄与する可能性もある。赤坂御所や防衛省についても同様なことが指摘でき,結果として,世界の経済センターとしての役割をより効果的に発揮できるようになるのではないだろうか。

ページTOPへ

道州制への提言

2017年に交通事故で亡くなられた山東良文先生を追悼し,先生が晩年を賭けて取り組まれた州制度の実現に向けて,少しでもお役に立てればと提言させて頂きます。

まず,国民的関心を起すため,州制度の基本的目的を端的に明確化する必要がある。領土拡大があり得ない環境のもと,人口が減少に向かうなか,首都移転に代る国土構造を再編による活性化方策。新たな高速交通を整備すればするほど,東京と放射状関係が強まり,地方内の相互交通がかえって減少している状況を一変させ,既に投資されているインフラを活用し,州内交通を活発化。各州を擬似国家と見なす州間貿易等によって,国土と人口を重複的に活用して行くことなどが考えられる。さらに,州財源については,当面国税のうち民政に関わる分+都道府県税+市税のうち広域行政に関わる分になるが,州独自の政策を充分に発揮させるため,その後の税制については州に相当程度の権限を持たせることが必要と思われる。さらに,年金はじめ全国一律政策をどう分割するのかも重要である。

日本史の大きな流れの上で,現在は平安末・中世末・幕末等に対応すると思われ,それぞれが次の時代を準備したのに対応するものである。各省タテワリ行政を各州でヨコワリ統合して弊害を無くす。タテワリ大臣からヨコワリ首長へ。世界的に問題となっているグローバル化とローカル化の衝突を日本において解決する一方策。各州独自に国際的関係を有して発展させることが望ましいが,国の外交とどう調和させるのか。国家的外交の分野を明確にする必要。課税権無くして権限や独自性がどのように担保されるのか。また,分配方式とする場合,第三者機関による各州の企画や成果の評価など,州内でも,各自治体の魅力が発揮されるなど,その方法に工夫が必要である。

公務員的人材の段階的移行については,各州の立ち上がりと現行行政の終焉が円滑に進むよう,まず各州の方向を構想する企画部門を,次に,それらを具体化する(専門)技術部門を,最後に年金等住民との窓口となる事務部門の順とすることが望ましい。当面,各州の人材は国の各省と各県,さらに自治体で広域的対応に優れた公務員によって構成されるが,将来,州プロパーの人材となる場合も,必ず自治体あるいは国での経験を積んだ者とすることが望ましい。各省庁の人材を分配するにあたっては,各州の特性を踏まえる(例えば,中部州では経済産業省の工業部門や文部科学省の科学技術部門,関西州では経済産業省の商業部門や文部科学省の文化部門など)。

そもそも州区分はもちろん,州都についてもいわゆる中枢都市がそのまま州都に移行するのではミニ中央集権となってしまうことなどから,民意の反映・意見集約図ることが問題で,段階的移行の入口でつまづく怖れがあり,また,州首長選挙に至る前に,州民意識の醸成を図ることが必要と思われる。そこで,参議院の存在が問われていることを利用し,参議院改革によって州民意識醸成を試みる。

現在参議院比例代表が各県比例表を全国集計する形になっているのを,州区分別集計の比例代表とする。その際,人口比のみではバランス取れないので,面積その他の指標導入が必要。州比例区トップ当選者を州大臣にし,州対応省のトップ官僚を事務総長とする。当面両者が権限を分担,州首長直接選挙導入の際に権限一元化する。参議院が州代表者の院となるのに対して,衆議院は小選挙区を深化させ,基本自治体(市町村)代表の院となり,政府(内閣)は参議院側の州大臣(将来は首長)と衆議院側の政策大臣で構成。

かっての首都移転論と同様に,決定に至らないことが危惧されるので,できれば説得的な区分案を提出するべきと考える。それでも修正が可能なように暫定期間が必要で,そのため,前記参議院改革と組み合わせることを検討。「方針」には,現在までに投下された国土的インフラ( とくに道路と鉄道) を州の基本構造として活用すること,州都は構造上の適地とともに州民の意見も反映させて定めるべきことなどを追加したい。さらに,インターネット等の発展から従来の行政都市と異なるより自由な州都のあり方も考えられる。沖縄問題や首都問題への対応も明確にする必要がある。)

1)(仮称)東京首都区

首都東京はそのまま存続させるが,範囲を23特別区に限定した首都区とする。首都管理の観点から内閣の直轄部分が多く自治権は限定されるが,そのことによって,現在集中している経済活動等の各州への展開が促進されることが期待される。当面困難が予想されるが,東京都の存在をそのままにして州制度にするだけでは,国土構造の本質的変換は期待できない。できれば,ほぼ山手線の範囲の8区(あるいは環状6号内)に限定し,アメリカのワシントンDCのような首都特別区とした方が政策的に明確になると思われる。

2)(仮称)北海州

地理的歴史的制度的に見て,北海道をそのまま移行させる。北方領土返還あった場合はそのまま加える。札幌を要とする扇的構造からそのまま札幌を州都とするか。

3)(仮称)東北州

やはり地理的歴史的にまとまっていて県民対立も少ない東北地方をそのまま移行。県庁所在都市やその他主要を結ぶリング的構造の上で諸都市分担あるいは交替型州都が考えられないか。

4)(仮称)関東州

関東地方に,すでに関東の一部のように見られている山梨県を,太平洋から日本海に跨るという条件では,歴史的にさまざまな面で東京と関係の深い新潟県,観光文化面などで関係深い長野県を加えた,いわゆる関東甲信越の範囲から東京23区を除いた部分。ウェブ的構造となるが,あまりに太平洋側に偏っている状況を克服するためには,州都は全体の中央に近い結び目となる前橋・高崎あたりが望ましい。

5)(仮称)中部州

いわゆる中部地方。歴史的には戦国末から江戸初にかけて強力なパワーを発揮し,現代でも自動車はじめ生産技術のパワーで世界的。各都市の自立性も強いことから,リボン的構造の結び目となる名古屋がそのまま州都となって良いと思われる。

6)(仮称)関西州

いわゆる近畿地方。日本の文化史上際立った存在であるが,近年の経済面はじめ問題も多く抱えており,各県を越えた州としての解決が求められる。構造的にも中央部に人口集中し,他は過疎的となっており,州都をどうするかも大問題。

7)(仮称)西南州

歴史的経済的に九州との関係が深い山口県を除いた中国地方と四国地方を合わせた範囲。本四架橋ができているにも関わらず一体的活動が希薄で,州制度の効果が最も期待される。8の字型構造の結び目となる尾道・倉敷間あたりを州都するのが良いか。

8)(仮称)西海州

いわゆる九州地方に上記山口県を加えた範囲。歴史的問題からも,沖縄県との一体化は考えない方が良い。さらに次項にあるように,鹿児島県の奄美群島も分離する。各県の対抗的歴史を踏まえれば,州都はクロス型構造の結び目となる久留米あたりが望ましい。

9)(仮称)南海島嶼域

地理的歴史的に独立した要素が多い上,米軍基地問題などを抱える沖縄については,州区分上別枠で考えるが,日本の領海の防衛や資源活用等の観点から近傍の奄美群島や尖閣諸島はもちろん,伊豆諸島や小笠原諸島,さらに現在の日本の東端南鳥島や南端沖ノ鳥島をカバーする広大な海域を島嶼域とし,人口や地理的距離から不足するパワーを補うように,内閣が直接支援したり国会での権限が確保できるような特別地域とする。場合によっては,東京首都区との組合せて特別州とすることもも考えられる。

州都候補地のイメージについては,コラムを参照してみてください。

| 州名(仮称) | 構成都道府県・市町村数 | 人口・面積(平方キロ)・GDP(2001年・10億ドル) |

|---|---|---|

| 東京首都区 | 東京都23区・23 | 人口=850万(ロンドン,モスクワ,ニューヨーク,上海並)・面積=0.06万(ロンドン,ベルリン,ソウル並)・GDP=565(東京都の80%とすると,インド,韓国,オランダ並) |

| 北海州 | 北海道+北方領土が返還されたら加える・194+α | 人口=560万(シンガポール,デンマーク並)・面積=8.35万(オーストリア並,北方領土分最大+0.47万)・GDP=174(インドネシア,デンマーク並〉 |

| 東北州 | 青森県+岩手県+宮城県+秋田県+山形県+福島県・254 | 人口=960万(ギリシャ,ベルギー並)・面積=6.40万(ラトビア,リトアニア並)・GDP=278(ロシア,ベルギー並) |

| 関東州 | 茨城県+栃木県+群馬県+埼玉県+千葉県+東京都(策京23区と太平洋諸島除く)+神奈川県+山梨県+長野県+新潟県・510 | 人口=3850万(カナダ,スペイン並)・面積=5.99万(クロアチアとラトビアの間)・GDP=985(スペインやカナダより多い) |

| 中部州 | 静岡県+愛知県+岐阜県+三重県+富山県+石川県+福井県・255 |

人口=1810万(サウジアラビア,オランダ並)・面積=3.96万(オランダやスイスに近い)・GDP=630(スペイン,カナダ並) |

| 関西州 | 滋賀県+京都府+大阪府+奈良県+和歌山県+兵庫県・222 |

人口=2090万(サウジアラビア並)・面積=2.72万(イスラエルとベルギーの問)・GDP=665(スペイン,カナダ並〉 |

| 西南州 | 岡山県+広島県+鳥取県+島根県+徳島県+香川県+愛媛県+高知県・216 |

人口=1030万(ギリシャ,ベルギー並)・面積=4.45万(デンマーク(本土)より広い)・ODP=306(ロシア,ベルギー並) |

| 西海州 | 山口県+福岡県+佐賀県+長崎県+熊本県+大分県+宮綺県+鹿児島県(奄美群島除く)・329 |

人口=1480万(エクアドル並)・面積=4.48万(デンマーク(本土)より広い)・GDP=405(オランダとインドの問)i |

| 南海島嶼域 | 沖縄県(奄美群島や太平洋諸島加える)・55 |

人口=140万(エストニア並)・面積=0.37万(ルクセンブルクより広い,海域面積なら,日本海,東シナ海,メキシコ湾並)・GDP=30(ルクセンブルク並) |

| 州名(仮称) | プレート・気候区・植生・方言区 | 古代・中世・近世 | 政令市・中核市・特例市 |

|---|---|---|---|

| 東京首都区 | 無し・無し・江戸 | 特別区 |

|

| 北海州 | 北アメリカプレート・気候区=日本海型+東日本型・植生=北方混交林・方言区=北海道 |

蝦夷・蝦夷・蝦夷+松前藩 |

政令市=札幌・中核市=函館+旭川 |

| 東北州 | 北アメリカプレート・気候区=日本海型十東目本型・植生=落葉広葉樹・方言区=奥羽 |

陸奥国+奥州藤原氏・諸武将・佐竹+上杉+伊達 |

政令市=仙台・中核市=秋田+郡山+いわき・特例市=八戸+盛岡+山形 |

| 関東州 | 北アメリカプレート・気候区=日本海型+東日本型・植生=常緑広葉樹・方言区=関東+東山+越後 |

東海道前半+東山道一部+北陸道後半・鎌倉+関東・江戸+水戸徳川 |

政令市=さいたま+千葉+横浜+川崎・中核市=宇都宮+川越+船橋+横須賀+相模原+新潟+長野・特例市=前橋+高碕+川口+所沢+越谷+草加+平塚+小田原+茅ケ崎+厚木+大和+甲府+松本 |

| 中部州 | ユーラシアプレート・気候区=日本海型+東日本型・植生=常緑広葉樹・方言区=東海十北陸 |

東海道後半+東山道中部+北陸道前半・諸武将・尾張徳川+前田 |

政令市=静岡+名古屋・中核市=富山+金沢+岐阜+浜松+豊嬌+豊田+岡崎・特例市=福井+沼津+富山+一宮+春日井+四日市 |

| 関西州 | ユーラシアプレート・気候区=日本海型+瀬戸内型+南海型・植生=常緑広葉樹・方言区=近畿 |

畿内+諸道始・朝廷+諸武将・朝廷+紀伊徳川 |

政令市=京都+大阪+神戸・中核市=堺+高槻+東大阪+姫路+奈良+和歌山・特例市=大津+岸和田+豊中+吹田+枚方+茨木+八尾+寝屋川+尼崎十明石+加古川+宝塚 |

| 西南州 | ユーラシアプレート・気候区=日本海型+瀬戸内型+南海型・植生=常緑広葉樹・方言区=中国+四国 |

山陰道+山陽道+南海道・諸武将・池田十浅野十山内 |

政令市=広島・中核市=岡山+倉敷+福山+高松+松山+高知・特例市=鳥取+呉 |

| 西海州 | ユーラシアプレート・気候区=九州型+瀬戸内型+南海型・植生=常緑広葉樹・方言区=九州 |

西海道+山陽道末端・諸武蒋・毛利+黒田+鍋島+細川+島津+対馬 |

政令市=北九州+福岡・中核市=下関+長崎+熊本+大分+宮崎+鹿児島・特例市=久留米+佐世保 |

| 南海島嶼域 | フィリピンプレート・気候区=沖縄型・植生=亜熱帯樹林・方言区=琉球 |

無し・琉球王国・琉球王国 |

| 州名(仮称) | 国会衆議院選挙比例区 | 国土交通省地方局(一部重複あり) | 農林水産省地方局・経済産業省地方局 |

|---|---|---|---|

| 東京首都区 | 東京都区部 |

|

|

| 北海州 | 北海道ブロック |

北海道開発局・北海道運輸局・東京航空局 |

北海道経済産業局 |

| 東北州 | 東北ブロック |

東北地方整備局・東北運輸局・東京航空局 |

東北農政局・東北経済産業局 |

| 関東州 | 北関東ブロック+南関東ブロック-山梨県+東京都市部+北陸信越ブロック中の新潟県と長野県 |

関東地方整備局+北陸地方整備局中の新潟県・関東運輸局+北陸信越運輸局中の長野県と新潟県・東京航空局(静岡県除く) | 関東農政局(静岡県除く)+新潟県・関東経済産業局(静岡県除く) |

| 中部州 | 北陸信越中の富山県と石川県と福井県+東海ブロック |

中部地方整備局+新潟県除く北陸地方整備局・北陸信越運輸局中の富山県と石川県+中部運輸局・大阪航空局(静岡県加える) | 北陸農政局(新潟県除く)+東海農政局・中部経済産業局+福井県+静周県 |

| 関西州 | 近畿ブロック |

近畿地方整備局-福井県・近畿運輸局+神戸運輸監理部・大阪航空局 |

近畿農政局・近畿経済産業局(福井県除く〉 |

| 西南州 | (中国ブロック-山口県)+四国ブロツク |

山口県除く中国地方整備局+四国地方整備局・山口県除く中国運輸局+四国運輸局・大阪航空局 | 中国四国農政局(山口県除く)・中国経済産業局(山口県除く)+四国経済産業局 |

| 西海州 | 九州ブロック-沖縄県 |

九州地方整備局・九州運輸局・大阪航空局 |

九州農政局+山口県・九州経済産業局+山口県 |

| 南海島嶼域 | 九州ブロック中の沖縄県+α |

大阪航空局 |

| 州名(仮称) | 主要空港・特定重要港湾 | 米軍基地・自衛隊地方総監部等 |

インフラ企業 |

|---|---|---|---|

| 東京首都区 | 国際空港=羽田・東京港 |

防衛省 |

首都高速道路+東日本高速道路・東京電力+新潟県・JR東日本・NTT東日本 |

| 北海州 | 第二種空港=新千歳+稚内+釧路+函館+旭川+帯広・苫小牧港+室蘭港 |

陸上=札幌・航空=千歳 |

東日本高速道路・北海道電力・JR北海道・NTT東日本 |

| 東北州 | 第二種空港=秋田+山形+仙台・仙台塩釜港 |

米軍=三沢・陸上=仙台・海上=大湊・航空=三沢+松島 |

東日高速道路・東北電力(新潟県除く)・JR東日本・NTT東日本 |

| 関東州 | 国際空港=成田・第二種空港=新潟・横浜港+川崎港+千葉港+新潟港 |

米軍=厚木+座間+横田+横須賀・陸上=朝霞・海上=横須賀 |

首都高速道路+東日本高速道路・東京電力+新潟県・JR東日本・NTT東日本 |

| 中部州 | 国際空港=中部・第二種空港=名古屋・清水港+名古屋港+四日市港+伏木富山港 |

航空=小松+静岡+浜松+小牧+岐阜 | 中日本高速道路(長野県と出梨県除く)・中部電力(長野県除く)+北陸電力・JR東海+JR西日本の一部・NTT西日本 |

| 関西州 | 国際空港=伊丹+関空・第二種空港=八尾・大阪港+堺泉北港+和歌山下津港十神戸港十姫路港 |

陸上=伊丹・海上=舞鶴・航空=芦屋+奈良+美保 |

阪神高速道路+西日本高速道蕗・関西電力(福井県一部除く〉・JR西1日本・NTT西日本 |

| 西南州 | 第二種空港=広島+高松+松山+高知・水島港+広島港 |

海上=呉・航空=防府+春日+築城+新田原 |

本州四国連絡高速道路(一部関西)+西日本高速道路・中国電力(山口県除く)+四国電力・JR西日本iの一部+JR四国・NTT西日本 |

| 西海州 | 第二種空港=福岡+北九州+長崎+熊本+大分+宮崎+鹿児島・徳山下松港+下関港+門司港+博多港 |

米軍=岩国+佐世保・陸上=健軍・海上=佐世保 |

西日本高速道路・九州電力・JR九州・NTT西日本 |

| 南海島嶼域 | 第二種空港=那覇 |

米軍=多数・航空=那覇 |

西日本高速道路・沖縄電力・NTT西日本 |

補論:一票の格差問題

東京への一極集中と,それに対比する形での,地方の衰退については,長期にわたって問題になっており,地方の振興策も,さまざまにだされてきているが,全くうまくいかない大きな原因の一つが,国政選挙にあり,近年には,選挙の都度,一票の格差が問題になっていることが示すように,人口の多いところほど,国会議員を多く出すことができ,それ故,国策では,観念的には地方振興と言いながら,実態は,大都市振興策になり,その結果,ますます,大都市に人口が集中して,その傾向に拍車がかかる,いわば,悪循環になっていることは明らかであろう。

選挙権は,人間にしかないのはもっともであるが,国土に目を向ければ,地方は,広大な土地を管理しているから,その分の負担は当然多くなり,お金がかかるわけで,それを,地方交付税,最近では,よく分からない「ふるさと納税」でカバーしているとはいえ,収入の格差を前提にしているもので,それが,ますます大きくなっているといえよう。その個々人に目を向ければ,地方の人々の多くが,地域に関わることをしているのに対し,大都市民の多くは,隣のことすら関心が無い状況なので,誤解を恐れずに言えば,一人一人の存在が大きい地方と,その逆の都市部では,同じ一票とは言えないとすら思える。

そんなことから,頭の体操を兼ねて,都道府県別に,人口と面積を掛け合わせたものを表にしてみたので,それぞれに考えてもらうため,掲載しておく。⇒PDFファイル

道州制TOPへ

ページTOPへ