インターネットにみる「知情意」「真善美」

知情意とは?モチベーションコラムでは,「知性」とは、知識や思考といったものを活用すること。頭を使うということ,「感情」とは、喜びや悲しみや怒りなどのこと。心で感じるということ,「意志」とは、意欲や精神力のこと。決断するということ。

マインドハック(自己啓発のためのページ)でも,「知」とは知性,知る事,考える事、判断すること,現代社会では知性が強い人がより優れているとされている。「情」とは「感情」,物事に対して湧き上がってくる喜怒哀楽のような反応のこと。「意」は「意志」,心や行動をコ

真善美とは?

モチベーションコラムでは,「真」とは,嘘偽りのないまことのこと,反対概念は「偽」。「善」とは,道徳的に正しいこと, 反対概念は「悪」。「美」とは,美しいさまのこと,反対概念は「醜」。これら三つは,人間が理想とすべき基本的な価値概念,行動規範であり,「真善美」を体現することが人間の理想的なあり方である。

カントの三批判書と真善美との関係

「TANTANの雑学と哲学の小部屋」によれば,『純粋理性批判』は,真理についての探究すなわち,真を扱い,『実践理性批判』は倫理や道徳の探究,すなわち善を扱い,『判断力批判』は美的判断や趣味判断,すなわち美を扱っている。

"意"からみた新日本人論:スポーツとデザイン

はじめに1:全人的な人間に育つ子供たち。

少子化で日本の人口減少が進み始めるなか,子供を増やそうという掛け声は大きいものの,その基本となる女性を支える政策をはじめ,対策がほとんど進んでいないのは周知の通りである。それ以上に,これからの社会を担っていく子供たちが,失われてしまう事件が如何に多いことであろうか。幼児虐待死やいじめによる自殺,出会い系サイトで起きる犯罪や,いわゆるドラッグによる無謀な事故など,挙げて行けばキリがない。

これらの問題のほとんどは,かつては家族や地域社会がしっかりして防がれていたが,今や子供たちの親がすでにモラル崩壊の時代に生まれ育っており,また,まともな親たちがキチンと育てようとしても,周りから冷ややかにみられたり,テレビなどで新しい機器などに対応するのが当然というような風潮の圧力にあって,とても抗しきれない状況である。学校教育の崩壊ぶりも,すでに当然のようになってしまっているが,このなかで本当に子供のための教育を考える先生がいても,周囲から煙たがられ,排斥されてしまうのが実情であろう。大学ですら,かつて厳しく採点しようとした教授が出た時,上からの圧力でできなくなってしまったことが報じられたことがあるが,かように学生を甘やかしてきたことで,世界における日本の大学の評価のランキングは地に落ちてしまっている。

その一方,最近のテニスの錦織選手に代表されるように,世界で戦うスポーツ選手たちの輝き,単に強いというだけでなく,インタビューなどで分かるように,その背景にある知性やモラルも,その他一般の人たちを遙かに超えていることで戦えているのであり,現代で最も全人的な人たちであるといえよう。

学校が荒れたり,青少年の非行などの問題は,身体の成長期に無理をして頭ばかりの教育をしていることが原因(受験戦争そのものが悪いのでは無い。子供たちを,このような全人的人間として育てて行くことが求められる。中3から高1にかけて成績ダウンするのは寧ろ当然なので,中高一貫教育にするとともに,)和気藹々のグループ的でないスポーツによって訓練することが考えられる。

2:多様な人生を送る充実した社会人。

すっかり学歴社会となってしまった日本では,まず大学を出ているかいないかで差別があり,就職先も,親やメディアなどによって,大企業ばかりを指向するように仕向けられ,政府は口では中小企業が大事といいながら,具体的な施策は何もしていない。建設職人やトラック運転手などへの尊敬の念は微塵もなく,親は子供に勉強しなければああいう仕事をしなければならなくなってしまう,つまり落ちこぼれてしまうと平気で差別的な発言をする。職人などが評価されないできたのも「知」の偏重による。結局,日本の社会経済構造は頭でっかちになってしまって,実際にものを造ったり,足固めをする人たちがいなくなってしまった(自称建築家は一杯いるのに職人さんはいない。しかも,頭といいながら「知」の訓練さえしていない。身体を使って,時間をかけて努力していく人たちのことを評価せず,さらに言えば,その力を認知することすらできなくなっている。

大企業その他の大組織に入ったとしても,単に出世を願って遮二無二働くか,いわゆる歯車の一つになってしまうことに耐えられず,仕事以外のことにうつつを抜かすかであり,落ちこぼれた人たちの多くが契約社員だったり,アルバイト的な仕事を選択しなければならず,結局何のために働いているのかさえ分からなくなり,それがまた,犯罪などに結びつくことになってしまっている。

そういった社会の中で,差別をされている側が見返すのが,かっては芸能の世界であり,今やスポーツの世界なのだ。また,テレビなどで,芸能やスポーツのスターが喧伝されると,その人たちはもちろん素質があるのだが,それに加えてどれだけ努力し,また世間に登場するために,どれだけ多くの人たちに支えられているのかも見ずに,自分がすぐにでもスターになれるような幻想を抱き,当然ながらほとんどは挫折脱落して行き,これまた結果として犯罪等に結びついて行くのである。

ヨーロッパでは,バスの運転手もスーツを着ているくらいに誇りを持ち,尊敬もされているし,日本のように,仕事のためを理由に,どんどん東京をはじめとする大都市に出てしまうわけでもなく,地域に落ち着いてなんとか生活して行こうとするから,失業率も高くなっているのであり,そこには,仕事だけでなく,人生全体を充実させようとする気持ちが強いからであろう。

職業としてしかとらえられないため,それがそのまま人生を空しくしているのであり,既に述べたように,職能という形で捉えれば,極めて多様な世界があり,職業よりは相互に対等に評価されるものである。実際,過去に社会に大きな貢献をしてきた人たちを見て見ると,さまざまな形で多様な人生を送っており,このことは,前述のように全人的人間として成長してきたからこそ可能であったと言えよう。また,官僚が学歴社会,受験社会そのものの代表であるとすれば,本来政治家は「知っていること」ではなく,国民のためになにをしてくれるか「やっていること」で評価されるもので,学歴は関係ないはずである。

近年でも,田中角栄など学歴がなくてもケタ違いの力量を発揮した政治家がおり,私の尊敬していた市町村長は,小学校しかでていなかったり,夜学で苦労したような人たちで,事の本質を見抜く力がずっとあり,政策上の知恵も大きく,そして何よりも,私心を超えて市町村民の未来のために働いていたのである。

3:個の自立により快適な第三の人生を送る高齢者。

前項に続くが,日本人の多くは,男性は企業などに属し,女性は専業主婦もしていられず,生活のためにパートに出るなどしているうちに歳を取ってしまい,とくに男性は定年になるとどうして良いか分からない状態に追い込まれ,それが家庭問題ばかりか,恥ずかしいことにストーカーをする者の過半は高齢者という事態まで招いている。まさに,社会人として多様な人生を送ってこなかったツケが回ってきているといえよう。ボランティアなどが求められていても,実際は災害などが起きた時に集中的に登場するだけで,困難な問題に継続して取り組むようなものは避けられてしまう。

要するに自立していないことから来るのであり,歳を取るまでに,自ら感じ,自ら考え,自ら行動を起こす,いわゆる知・情・意に対応する人格形成が必要なのである。また,この段階では,スポーツなどはほとんどありえないが,全人的な生き方に対応するものとしてデザインが考えられる。それも,いわゆるカッコウでなく,例えば紀貫之が「古今集」と「土佐日記」によって王朝文学の礎を築いたような,より広い範囲に対する判断力をも加えたデザインであり,まさに後世に遺すに相応しいものといえよう。

臓器移植問題,騒音問題,介護問題等々困難なパブリックの問題を解決して行くのもデザインに通じる。公共の場での傍若無人ぶりや騒音等々。各人が避けることのできないようなものに対して,避ける自由も保障しなければならない。逆に他に影響のない方式である限り,全く自由にすることも必要である。

タバコなども子供の前でプカプカやっている限り,子供が吸うことをとめることはできない。個としては自立し,チーム(社会)の一員としての自覚と責任感を有するということである。

一般的日本人を逸脱して評価が分かれたサッカーの中田英寿の話に耳を傾けてみると,自らが自由でいたいから努力するのであり,外国での一人暮らしも楽しんで,ノスタルジーは全く無い。日本のファンとはインターネットの電子メールで結ばれており,マスコミなどでは自分の考えがストレートに訴えられないので非常に救われているということだ。今やっていることに集中し,まわりのオダテや悪口にはなどには全く乗らない。まさに自立の基本的な姿勢といえよう。

今泉浩晃「生き方をデザインする」1988 参照!

(2)"意"の復権-1:未来を先取りしているスポーツ選手

最近のスポーツ選手に見る新しい日本人像

1:最近の若いスポーツ選手の魅力

長野オリンピックの清水,船木や,サッカーの中田,横浜の松阪投手,千代大海等々二十前後のスポーツ選手たちは,単に強い,巧いということを超えている。日の丸から自立(組織にとらわれず,世界を相手),みずからの哲学を持つ。だからといって,傍若無人に勝手に動くのではなく,チームのため,期待する人たちのためにやっている。今や真っ暗といわれる日本の中で,国民の気分に大きな影響。スポーツだけは,各人の思想や考え方を超えて,意識を結集することができる(ワールド・カップの視聴率の高さ)。中田など,ワールド・カップの前までは,生意気だなどの理由でスポーツ紙などの扱いが悪かったのに,ペルージャで活躍するようになった現在では,一般紙や全国放送のテレビまでが中田様々という按配だ。伊達公子の引退などのさわやかさも,自らの限界を認識して,次のことをやろうとするもので,能力ないものが地位に汲々としがみつく姿とは正反対のものである。

2:スポーツ全体に共通する魅力

世界に目を広げても,マグワイアやサミー・ソーサ,あるいはマイケル・ジョーダンなど,プロに限らず,老若男女を超えて世界中の人達の耳目を集めるのは,スポーツ選手である(音楽など確かに民族を超えて世界に広がるが,世代が極めて限定されている)。スポーツは何故多くの人を感動させるのであろうか。そこには,一般の世界では得られない(と思われている)ことの全てが埋まっているからだ(公正さ,明確な評価,努力すれば報われる・・・)。一流のスポーツ選手は判断力,決断力,集中力等々,そして何よりも挑戦し続け,危険を恐れない勇敢(無謀な冒険とは違う)な精神など,一般の人材に求められる能力を持つ。

また,スポーツの試合は通常,シナリオどおりになるのではなく,まさに,その場の一回限りで決着がついてしまう。

3:スポーツは老化防止の運動とは違う

人間にとってスポーツとは一体何なのか

①明確なルールの上での自由競争と公正な評価(努力すれば報われる)という,今政治経済等々で求められていることがすでに実現している。つまり,もしそういった社会が実現したらどういう感じになるか,そのイメージを与えてくれる。

②身体を使うことが「意志」を育てる。結局は自分しかないという自覚。野原を駆け回ったり,身体を使う様々な子供の遊びも,その役割。判断力,決断力,集中力等々,そして何よりも挑戦し続け,危険を恐れない勇敢(無謀な冒険とは違う)な精神などを養う。

③師弟の関係。指導者やライバルの比重が大きい。もし,一人の力全体を10 とすれば,素質はまずなければならないけれども,その大きさは1,その上での努力が大きいことは勿論であるが,せいぜい3,そして本当に開花するのは指導者やライバルの力によるのであって,その大きさは残りの3ずつくらいになろう。

「知情意」(知美体)をあわせもつ全人的な生き方

1:今の日本人を形成してきた西欧近代は,あらゆることを「知」の問題として扱おうとする。身体的に修得するような技能までも,実践知,あるいは暗黙知など「知」の一つとみなしている。しかし,「知」として扱う限り,いわゆる頭の問題(生物学的に脳の問題であることは勿論であるが)としてしまい,知識や知能のレベルに還元されてしまう。つまり,どこまで理解できるかということである。しかし,芸術は理解するものではなく,感じるものであるということは,かってもちいられてきた「知情意」というとらえ方をすれば,いわゆるハート(心)すなわち「情」であるとすれば良く分かる。さらに,政治や企業などものごとを実行していくことは,「意」であり,頭と心に対して,体であるといえよう。

2:全人的なものが知情意を兼ね備えることであるとすると,日本人は「情」の民族であるといわれ,何でも情に訴えようとするため,問題の本質を見失う(ジャンプも原田が評価されてしまう)。西欧近代の影響後,「知」の比重が極めて高くなり,それが詰め込み教育として批判され,「心」すなわち「情」の教育が大切であると叫ばれる。しかし,「知」といっても,西欧近代の本来の科学的精神は置き去りであり,「情」を強調することは,その傾向をますます助長することになる。本来必要なのは「意」の教育であるはずだ。歴史的に見れば,「知」の人材は勿論,多くの人が知っている,あるいはファンであるような人物は,それぞれの段階で,今の日本の礎を創って来た,まさに「意」の人たちである(政治,宗教・・・)。さらに言えば,歴史を創るのは世界中どこでも「意」の人材であるはずだ。端的な例を示せば,原子力そのものの存在や理解は学者によって得られたが,それを原爆として使うかどうかは,(軍事も含む広義の)政治そのものでしかないということである。

3:「知」の世界は,要するに「どこまで知っているか」ということであり,現代がまさにそうであるように,学者や官僚など専門家が幅をきかす(彼らはマイナスの現象や状況について,それがどうなっているかなどを説明はしてくれても,自らそれを改変できないことは勿論,どうしたら良いかについてすら殆ど答えてくれない)。「情」の世界は,本当は「どこまで感じることができるか」ということのはずであり,それを磨いているのが芸術家のはずであるが,感じ方のレベル差は趣味の違いに還元されてしまい,芸術をば知識教育の中で扱うことにより,「知っている」「知らない」で評価をしてしまい,その結果若い芽を摘んでしまう。知ばかりに依存している今の社会は,色々意見を言う人は一杯いるが,意志をもって実行しようとする人は殆どいない(テレビなどの専門家の話は結局何の効果も及ぼさない)。シナリオなしの一回限りで決着するようなこと(いわゆる危機管理など)への能力は「知」の教育からは得られない。今の政治家や企業人にはそういった人材が非常に少なくなっている。

(補)" スポーツ" は本来" 意" であるべきものなのに,日本ではすべて" 情" で反応する=スポーツ新聞・

原田問題・中田問題・・・

権利との関係

有斐閣「ジュリスト増刊総合特集 環境と保全」(1976年7月)の「市民参加と環境問題~武蔵野市緑化市民委員会の活動をとおして」の「Ⅲ都市環境保全の道」より①時代的認識

(アクティビティ・アメニティ・アイデンティティ)

思えば,私たちは戦後ずっと開発を良しとする時代,より多くの人が集もいうむもうぬまり動く"アクティビティ"の時代を過してきた。それは一つのコンセンサスにもなっていたので,法体系も行政も"ものづくり"="開発"にあわせられてきた。今,私たちはその結果失ってしまったもの,快適さ(アメニティ)と独自の地域性(アイデンティティ)をとり戻そうとしている。都市はそれらもあわせて評価されるべきものであったのだ。

(アメニティと調整)

現代は多価値観の時代である。ある人にとって良いことが他の人にとって悪い,そしてどちらも正しいというように。市民運動はそれを一つの価値観で追求していくものである。それは"もの"の見方を変えるのに重要な働きをしているが,運動相互の衝突や,全体で見て明らかに対立する場合,もはや今の法体系と行政では調整不可能になっている。"アメニティ"はまさに調整によってもたらされる。行政は市民のコンセンサスのもとに一般解を出すものであり,それは一方で画一化をもたらすが全体のレベルをあげ,そろえるのには役立つ。多価値観の時代には総合的かつ柔軟に問題に対処し特殊解を生み出す必要がある。市民委員会はそのための"しくみ"であろう。その特殊解をオーソライズしていくにはやはり議会に期待しなくてはならないだろう。

(計画と奉仕)

"開発"の時代に"ものづくり"にあわせてつくられた法体系は,"ものづくり"以前の計画には予算がつかないものになっているが,市民委員会は半ば奉仕活動として多額な予算をつけても得られないような成果を得てきたので,その役割は非常に大きい。しかし,奉仕にたよる限り専門的な人,活動的な人の参加に限度がある。より長期的にその力を発揮させる"しくみづくり"が必要である。

(アイデンティティ)

地域の独自性を求める"ふるさとづくり"の時代には市民のコンセンサスによる"創造"が必要である。"調整"に適する市民委員会も"創造"に対してその機能を発揮できるか今後の課題である。

②都市の環境保全

(いえ・みち・みどり)

都市空間は複雑ぬもに見えるが,結局は,"いえ"に代表される諸施設と,"みち"に代表される公共用地とで土地をうめていくのが今のパターンである。すべての部分が誰かに所有され,使用されるものとされてきた。農村における山や川,鎮守の杜のように,'誰のもの(利用)でもあり,誰のもの(所有)でもない'空間は,都市においてはどんどん捨てられた。諸施設は,"私のもの"であれ,"公のもの"であれ,その所有権を行使する結果,敷地全体を埋めつくしてしまうようになる。公共用地も例えば川は水路としてコンクリート化し,さらに用がなくなれば道路とされるように,地面はどんどんカバーされてきた。そして,カバーされていないところにしか生きられない"緑"は,"私"や"公"の庭の中に閉じこめられ,その結果,公園=緑ということになってきた。

(まちのすきま)

かつて団地はマッチパコの群のようにいわれたが,今みてみると緑が生い繁り子供たちが生き生きと遊んでいる。団地はその外部空間に価値があったのである。マッチバコと道路の間の空間はまさに,'誰のものでもあり,誰のものでもない'空間である。私たちは緑=樹木としてしまいがちであるが,都市空間を構成するものとしての樹木の様々な役割~緩衝,浄化~などを思えば,"いえ"や"みち"の"すきま"をうめるべものとして,"いえ"や"みち"と同等の価値をおいておくべぎであった。"みどり'は誰のものでもあり,誰のものでもない'ものたちを代表する。緑は時とともにマッチバコも道路も公園も包みこんで全体を調和さぜるのである。

(都市環境問題は境界領域="すきま"のないことによることが多い)

都市における環境上の諸問題は,多く相対する双方の絶対善悪によるより,むしろその接し方に起因している。日照権は一方の私権の行使が他方の私権を侵害する。歓楽街公害は広汎な私権と私権の間の問題である。自動車公害は公権の上に乗った私権が他の私権を害している。いずれにしても相対立する権利の調整というのは,司法・立法・行政すべての役割であったわけだが,その対応に困難をぎだしているというのが現実であろう。

(緑問題)

樹木については,一方に'大事な樹だから伐らないで'というもの,他方に'日照,落葉,危険などにより伐ってほしい'とような全く相反ずるものであるが,"となりの木"についてどんな根拠にもとづいてそういえるかは他の環境聞題どおもむぎを異にする。一方は何の権利を行使しているか,他方はどんな権利を害されたか不明である。"伐るな"という論理は文化財などに通ずる共有財産の考え方であろ。その場合樹が生きものであること,その管理は誰がするのかというようなことが問題である。"伐れ"というのは自然にあるものを人工物とみなすものであろう。その場合は所有が問題になる。

(所有・利用・管理)

私たちは,かつて"いえ"の前のみちを掃除し,生垣に手を入れていた。都市化が進行すると"みち"は道路となり"公有"になった。所有権者(たとえば自治体)には管理義務が課せられ,その結果公共用地でりながら利用が限定されるようになってきた(みちで遊べなくなった)。一日わずかな自動車しか通らない裏小路ですらそうである。道路は私のものではなくなった。他人のものとなった。生垣からブロック塀への変化はそれを端的に示すものである。このように所有権者に管理義務を負わせそこに責任を含めることが利用を限定してしまい,都市を"ゆとり"のないものとしている。入会権のようなものが必要なのであろう。

(真の公共性)

私たちはもう一度所有と利用と管理について考える必要がある。所有者が不明で利用者が自然に管理するどいうのがかつての姿であった(ポリパケツ置場は利用者が管理義務を負うべき最たるものであろう)。今は,管理義務を自ら負うことで利用権を獲得していく必要があるのではなかろうか。樹木についてこの三点をみてみると,樹は庭に自然に主えてくる。そこに所有権が生じてくる。その処分は所有者の自由であるというのが今までの考え方であり,そこに管理義務を負わそうというのが最近の考え方である。いずれにしても"利用"についての考え方がない。樹木が利用されるためには公共に供されることが必要である。樹木は都市環境上必要であるという総量規制に加えて,具体的に多くの人々に利用されてはじめて管理問題に手がつけられる。まさに境界領域の具現化である。

(新しい法)

いかにして緑を守り育てるかということから一歩進んで,"いえ"・"みち"と等価のものとして"みどり"を据え,開発と保存のバランスをとるよにする法づくりが必要である。現実に国土のスケールでは農用地と市街地が等価であり世論によって動いているとはいえバランスをとっている例があるのである。

散歩都市論:

園林都市とは=街の快適さ・美しさ・面白さ=簡単に言えば散歩して楽しい街=それに貢献する住宅から施設まで>散歩都市論(健康化・監視でない監視・上からで無い美化)緑の外縁類=戸建住宅の道路との境界部(住人の意志)からマンションの公開空地(自治体の意志)まで

高齢社会対応=歩くことで健康に

安全社会対応(防災・防犯)=監視カメラで無く散歩している人たちがいることで事件を減らす

大震災懸念への対応(防災意識)ルートを知る

美観都市対応=散歩に適したまちづくり,他者に見られることで家の回りを美しくするようになる

遠景・動植物・仮設・工事・祭・イベント・落書・ホームレスなど地域とカテゴリーから除外されたものが触媒的要素として散歩には効果的

東京のオアシス=魅力的なカテゴリーのものがまとまって存在するところ=散歩都市の拠点=東京オアシスマップ=新しい八十八か所巡り=どこで止めても良い=歩数と一つずつつぶしていく楽しみ

境界を超えるネコの魅力

2013年 のらくろ(猫)騒動~野良猫社会の長老(族長)のすごさとともに~登場猫

"デカ" 黒猫的部分の無い大部分白い巨大な年寄り猫で,地域の野良猫社会の長老・族長。

"シッポ短"のち"オトウサン"と"シッポ長"のち"オカアサン" 大きさの余り違わない全身真っ黒な若い猫。前者は相当に頭が悪くてなつかず,後者は人なつこくかなり頭も良い

"チビ"とその"オニイサン"と"オネエサン" 上記両者の子供たちで全身真っ黒な子猫。"オニイサン"は父親似,メスの"チビ"と"オネエサン"は母親似。

"保護猫"

可愛がっていた半野良猫が6年前に死んでしまって以降,庭に野良猫が現れることもほとんど無くなっていたが,・・・・・

今年の夏の暑いさなか,時々,ちょっとブチの入ったバカデカイ年寄り白猫(以後"デカ"と呼ぶ)が,我が家の周りを鳴き声をあげ続けながら徘徊するのを見かけるようになった。そのうち,デカに先導されるように,まだ子猫のようながらお腹の大きい真っ黒なメス猫が登場,あまり人をこわがらずに寄ってきて,エサをやってみると直ぐに食べた。"デカ"自身は食べずに立ち去ったのを見ても,まさに先導するために来たようだ。

続いて,やはり真っ黒でやや大きいもののシッポの短い猫が登場,見かけ上姉妹のように見えたため,とりあえず"シッポ短"と呼び,それに対して前の猫を"シッポ長"と呼ぶ。"シッポ短"は,"デカ"を怖がっている一方,デカに付いて歩きながら道路を横断したりするなど,教育されているように見え,やがてオス猫とわかるが,あまり頭も良くないようで,人に敵意を見せるようなところもあってエサもやらずにいた。

"シッポ短"が登場して以降,メス猫"シッポ長"はしばらく登場しなくなったが,どうしても食べなければならないためか,"デカ"の先導を受けて登場,以後,頻繁に現れ,なついてきて頭の良さも示すようになるが,やがて"デカ"の先導も無く登場するようになると,"シッポ短"が現れ,エサを横取りしてしまうようになる。追っ払うようにして何とか"シッポ長"が食べられるようにしていると,しばらくして"デカ"が登場,窓ガラス越しにこちらに向かって(もちろん猫語で)「なぜ"シッポ短"にエサをやらないのだ」と厳しく言ったため,従わざるを得ず,"シッポ短"にもエサをやることにした。しかし,"シッポ長"の分まで全て食べてしまおうとするのでほとほと困っていると,"デカ"が登場,二匹の後ろから一声発するや,"シッポ短"はパッと逃げ出し,"シッポ長"が落ち着いて食べられるようになり,"デカ"自身は食べずに静かに立ち去った。以後,何度か繰り返すうち,"シッポ短"は"シッポ長"の食事が終わるのを待つまでに躾けられてしまい,最近の人間たちに見習ってもらいたいその凄さに脱帽。いよいよ"デカ"は只者ではないと感じ始めるうち,"シッポ短"のお腹はますます大きくなり,エサも頻繁かつ良く食べるようになって行く。

この間,我が家では水漏れが判明したため,庭で水道工事をすることになったが,工事中"デカ"は平気で近くを歩き回り,工事が終わるやその場所を点検,問題ないと確信すると,メス猫"シッポ長"に「大丈夫だ」と教えてやったらしく,"シッポ長"が登場してエサを食べ,続いて"シッポ短"も現れる。

秋に入ったある日,"シッポ長"のお腹が一気に小さくなっており,間違いなく子猫が生まれたのだろうと思われ,その後は授乳のためか,より頻繁に登場し,短い時間で食べては急いで戻って行くようになる。"デカ"はほとんど現れなくなったことから,"シッポ長"の子供たちを守り面倒を見ていたと考えられる。さらに,冒頭に述べたように"デカ"が鳴き声をあげ続けながら徘徊していたのは,猫好きでエサを出してくれそうな家を探していたのではないかと思い至る。

この間のある日,玄関を出ようとドアを開けたところに,今まで見たことの無い若い茶色ぽい猫がおり,当方を全く怖れる風も無く,その後庭に回ってエサを食べたが,以後は全く現れなくなったことから,この猫も"デカ"の差配のもとにあるのは間違いない。

冬が近づいたある日,ついに"シッポ長"が子猫三匹を連れて来た。おそらく冬を越すためにはこの家にエサの面倒を見て貰うしかないという"デカ"の指示であろう。そして子猫は三匹とも真っ黒だったことから,"シッポ短"が父親であったことは確実で,以後,"シッポ短"をオトウサン"と,"シッポ長"を"オカアサン"と呼ぶ。さらに"デカ"の色合いの遺伝が全く発現していないことからも,"デカ"は血縁を超えた存在で,まさに地域の野良猫たちの族長・長老であって,鳴き続けながら歩き回っているのはパトロールそのものであると合点した次第。

さて,子猫は同時に生まれたはずであるが,すでに身体の大きさにも差が出ており,後にオスと判明する最も元気で大きくなっているもの,次にこのオスと仲良く遊び周り後にメスと判明するもの,両者は"オカアサン"にも非常によく面倒を見られているのに対し,発育不良で最も小さい後にメスと判明する子猫(まさに"チビ")は,"オカアサン"も育てきれないと断念したのか放棄され,兄弟からも無視されて,ほとんど寝てばかりで,たまにエサを食べるくらいなので,衰弱して死んでしまわないかと以前から知っていた動物病院に連れて行って薬や栄養をつけて貰ったところ,以後どんどん食べるようになる。ついに"デカ"から"チビ"まで六匹揃ったこともあったが,"オカアサン"が自ら考えたのか,"デカ"から「この家なら大丈夫」と言われたのか,"チビ"を我が家に里子に出すかのごとくに振舞ったので,結局"チビ"を家の中に入れてやると,エサをくれる人間にあたかも母親のごとくになついて直ぐに飼い猫へと変身して行く。同時に生まれたと分かってはいるものの,"チビ"に対して,以後,元気なオスの子猫を"オニイサン",もう一匹のメスの子猫を"オネエサン"と呼ぶ。

その後,頭の良い"オカアサン"は"デカ"と我が家に感謝している様が見て取れる一方,頭の悪そうな"オトウサン"は早くも次の子をとばかり,産後まもなくそれどころではない"オカアサン"がいやがるのもかまわず,交尾を試みるようになるが,ここでもどこからか"デカ"が現れて一声発するや,スゴスゴと逃げ去り,近くに"デカ"がいなくて困った時には,"オカアサン"が告げ口に行くらしく,まもなく"デカ"が現れて決着,この一族への差配のコントロールには感嘆するばかり。

以上はまだ導入部のようなもので,騒動はここから始まる。日ごろ野良猫が社会問題となっていて,街中からどんどん野良猫が減っていっていることに心を痛めていることもあって,"オカアサン"には避妊手術,"オトウサン"には去勢手術をと思い,前述の病院と相談したところ,もともと広域で高級な?飼い犬・飼い猫対象にしているらしくかなりの高額を提示されてしまい,藁をもすがるつもりで,かつて「野良猫にエサをやるな」ばかりを広報していて信用ならないと思っていた地元の市役所に電話してみたところ,市長が交替していたこともあってか,ボランティア団体"地域猫の会"なるものを紹介され,そこの事務局長らしい人と話ができるようになり,この会の趣旨に賛同して野良猫対象に安く手術してくれる動物病院も紹介される。

いよいよ病院に連れて行く前日に捕獲しようとしたところ,"オカアサン"は実に素直にカゴに入れられたのに対し,"オトウサン"は家の中まで入れたものの,抑えきれないほど力も強く暴れ,家中を凄い速さで逃げ周り,ソファの下に潜り込んだ一瞬を逃さず,まわりを色々なもので塞ぎ,一か所だけカゴに繋がるようにした状態で一夜を過ごし,翌朝ちょっとした工夫をしてカゴに追い込むことに成功,一段落というわけで,別室に置いてあった"オカアサン"のカゴを見てみると,なんと堅いプラスチックの扉が破られて,猫は外に。それでも,"オトウサン"よりはずっと大人しく何とか捕まえてカゴに入れた後,部屋を確認するとオシッコをした跡があり,合点が行った次第。そもそも猫はトイレを我慢することができ,かつ身の周りはキレイにするという点ですごく進化した動物なのだが,"オカアサン"はどうしても我慢できなくなり,さりとてカゴの中で漏らすわけにもゆかず,渾身の力を振り絞り,頭突きで扉を破ったのだろう。やはり女は強いと感じ入る次第。

手術は無事に済んで病院に引取りに行き我が家まで戻って来る際,"オトウサン"はカゴの中で鳴き続け放し,我が家に着いてカゴの扉を開けてやると,逃げ去る以前にまずオシッコ,つまり騒いでいたのはトイレのためで,頭の悪そうな"オトウサン"でもキチンと我慢できるのだとまたまた感じ入った次第。そして,"オカアサン"とともに振り返り振り返りどこにあるのか本拠地の方に消えて行った。その後,両者とも再びエサを食べに来るようになり,始めの1,2回は"チビ"の声が聞こえると"オカアサン"も緊張の鳴き声を上げたものの,あとはすっかり忘れ去って自分のことに精一杯。今では"オカアサン"が寝たり食べたりしているところに,好奇心一杯の"チビ"が顔を出すような状況になると,自分の子なのに吹いて遠ざける始末。去勢された"オトウサン"とはまさに兄弟のような関係になり,幸せそうに見える。"オトウサン"が時々,我が家の中にいる"チビ"を見かけると,それが不思議らしく,窓ガラス越しにじっと"チビ"と対面し続けるているのがなんともおかしい。

"チビ"は頭の良さは一番らしく,元気になってからは木登りなどで"オニイサン"や"オネエサン"に手本を見せるほどで,家猫になるや,好奇心のかたまりのようにどんどん悪さをしてハシャギ回るようになる一方,夜はオリ(ケージ)の中に素直に入ってぐっすりと寝るようになる。

そうこうするうち,今度は"地域猫の会"から"オニイサン"と"オネエサン"を公園での"里親探しの会"に出すように言われ,それに向けて人間に慣れさせるため,家の中にオリ(ケージ)二つを置いて収容,それぞれの面倒を見るつまり"保護猫" とするうち,"オネエサン"は"オカアサン"の方を継いで頭が良いらしくどんどん対応するようになるのに対し,"オニイサン"の方は"オトウサン"の方を継いで頭が悪く抵抗し続け,全くの母親っ子で外から"オカアサン"の鳴き声が聞こえるともう自分を見失って鳴き続ける一方,"オネエサン"のマネばかりするうち,格好ばかりは人間に慣れて来,最後は二匹を一緒にしてやって心休めて当日を迎える。細かいことは省くが,幸運を呼ぶという黒猫の人気は高く,めでたく二匹一緒に中国人の新婚さんに引き取られることになり,子猫の保護者として無事に飼われていることも確認し,やれやれという次第。

ところが,またまた"地域猫の会"から,生まれてすぐに虐められたりしたためか,人間を見れば吹くというような二匹の兄弟の子猫を,将来のため少しでも慣れさせて欲しい,つまり"保護猫" として欲しいと言われ,二匹を一緒にしていては人間になつくに至らないと,再びオリ(ケージ)二つに収容,するとこの二匹はともにオスながら,"オニイサン"と"オネエサン"の関係にそっくりで,一方はだんだん慣れて来て遊びもするようになってきたのに対し,もう一方はいつまでも吹き続けながらも,前者のマネばかりするうち格好だけは慣れて来たように見え始め,やがてゆっくりと二匹の面倒を見れる別の引き取り手が現れて,ようやく一連の騒動も終りに至った次第。

"デカ"は野良猫社会でまた別の用事ができたためか,登場する頻度が著しく少なくなっていたが,冬の寒さが増すに連れ,我が家の庭への出入り口前の食住完備の居心地の良さを感じ始めたのか,だんだんそこで寝ていることが多くなってきた。

とりあえず11月の段階ではここまでだが,以後もどんなことが起きるやら・・・・

@2014つづき

"デカジュニア" 新規に登場。

"デカ"が声を挙げながら巡回していたのは,顔を出して声もかけてくれれば,本当に猫好きの家,追っ払おうとすれば,本当に猫嫌いの家ということが分かるからだったと思われる。とくに,お腹に子供ができた"オカアサン"の,出産後のお乳の出のための栄養補給,さらには子猫たちが大きくなってきた時の餌の確保など,条件にかなう家を探していたのだろう。

年が明けると,だんだん"デカ"の老化が目立つようになり,一家の安泰を見届けて安心したのか,春になって,ついに我が家の前でこと切れてしまった。本当に最後の大仕事だったのだと感じ入った次第。そして,何とも驚いたことに,"デカ"を埋葬した直後,"デカ"そっくりの若い猫が登場したのである。早速"デカジュニア"と名付けたのであるが,"デカ"は自分の死ぬことを"デカジュニア"に伝えていたとしか思えない。"デカジュニア"はすぐに消えてしまい,どうしたのかと思っている頃に再び登場,その後もかなりの間隔をおいて登場し,お義理程度に"オトウサン""オカアサン"用に出してあった餌を口にして直ぐに立ち去る様は,まるで"デカ"の後継ぎとしてパトロールしているとしか思えない。実は,もう一匹もっとタマに,"デカ"そっくりの若い猫が現れるのを見ると,"デカ"はきちんと自らの子供たちの教育をしていのだと,ますます感じ入ってしまう。そして,窓ガラス越しに"デカジュニア"と対面する"チビ"はこわがるどころか,親しみすら感じているようで,一族の記憶もどこかで刷りこまれているのだろう。

ある時,"オカアサン"の尻尾の様子がおかしいことに気づき,しばらく様子を見ていたところ,尻尾を動かすこともできずに負担になっているようなので,猫の病院に連れていったところ,車の下に挟まれたのか,ちょん切れそうになっており,壊死状態ということで,直ちに切断,その後,我が家のケージの中で1カ月ほど療養,その間,外では"オトウサン"が哀れな声で"オカアサン"を探している声が聞こえていたが,回復したので,"オカアサン"を再び外に出してやったら,"オトウサン"はまさに抱きつくような歓迎ぶり。"シッポ短"になってしまった"オカアサン"とは,外形的にもそっくりさんになったのが何ともオカシイ。その"オカアサン"が夏の最中に,突然姿を見せなくなってしまい,いずれ現れるのではないかと思っていても1カ月も過ぎて,ついに諦めることに。>その後分かったことであるが,7月16日に車に轢かれて死亡したらしい。

"オトウサン"は,昨年我が家に現れる前から,隣の家でもエサを貰っていたことが分かり,どうも,"オカアサン"が我が家で餌を貰っているのを見て,こっちでも食べようということになったらし。"オカアサン"が現れなくなった後,確かに探しているような感じではあったが,いつのまにか忘れてしまったのか,その後も隣で餌を貰っていながら,毎日のように同じパターンで啼きながら,餌を貰いに来て,その都度,ガラス越しに"チビ"と対面,ほって置くと,"チビ"が我々に対して"オトウサン"に餌をやるように,(実は,自分の食べ残した餌が主体になるのであるが)命令して来るのである。

さて"チビ"であるが,始めはやりたい放題だったのが,どんどん我が家の生活に対応してきて,時間のパターンも自ら合わせるように成長,家族の一員になるということを,身をもって証明している。もちろん,時々はかまって欲しいと泣きわめくこともあるが。

並行して,"地域猫の会"からは,引取って保護していた"保護猫" が無事里親に譲渡できると,すぐに,次の子猫を預かることになり,我が家の一室はまさに猫部屋になってしまっているが,"チビ"も始めは何だろうと興味津々,こわごわ覗いたり,隙をみてはその部屋に入ろうとしたりし,次は保護猫ばかりかまっていて,自分は放って置かれるとスネたりして,大変なこともあったが,今や,それも環境のうちと割り切ってしまったようである。

"保護猫" も10匹になって,サバ,サビ,茶トラ,キジ,クロなど,登場する様々な猫を観察していると,どうも猫の性格は,これらの呼び方に表される毛並みと一体で遺伝するらしく,元気に跳ねまわる猫から,静かにじっと見ている猫まで,それぞれかなり異なる個性的なものでもあることが分かって来る。実際,黒猫はオットリしているといわれるが,全くその通りで,前にいたサバ猫とはまったく違うと,つくづく感じる次第である。

ある時,"オトウサン"の餌場からネズミが逃走するのを見かけたので,良く観察すると,複数のネズミが"オトウサン"の餌を狙っているようであったが,またある時,出くわした"オトウサン"がネズミを捕まえて殺してしまって以降,ネズミの姿はぱったりと見えなくなった。

その一方,各地で出没が報告され,ノラ猫との住み分けが問題になってきているハクビシンが,なんと我が家にも現れ,平気で"オトウサン"の餌の残りを食べているではないか。その後の登場はマレで,またハクビシンの方で猫とは出くわさないようにしているようだ。"オトウサン"が"デカジュニア"に出くわした"オトウサン"はケンカをしかけてみるものの,やはり簡単に威嚇されてしまったらしく,以後,"デカジュニア"と出くわさないように行動するようになった。

本来野鳥は猫の姿を見ると逃げてしまい,またその近くには現れないようになるのであるが,人間の近くで生活するように進化してきたヒヨドリだけは違うらしく,"オトウサン"餌を食べる様子を樹上から眺め,彼がいなくなった途端にノコリをついばむべく舞い降りて来るも,空になってしまっていることが多いことから,ヒヨドリのために少し離れた場所に餌を置いてやるようにしたところ,"オトウサン"がいる時はさすがに舞い降りてこないものの,いなければゆっくりとついばみ,こちらが忘れていれば,例の大きな声で催促するほどになってしまった。ヒヨドリが現れると,本能をくすぐられるのか,"チビ"は夢中になって騒ぐものの,ガラス越しであることが分かっているヒヨドリは全く動じないでいるのも面白い。

第Ⅰ講:なぜデザインか(その心)

・・・第1論:先の見えなくなった"未来"を生きる

・・・・・・第1話:人間を超える"科学至上主義"

・・・・・・第2話:資本主義が産んだ"経済至上主義"

・・・・・・第3話:民主主義が震える"国家至上主義"

・・・第2論:未来を創る"意"の復権~科学,芸術とならぶデザイン

・・・・・・第1話:「知」に支配された世界への対応

・・・・・・第2話:「情」に流される日本人の問題

・・・・・・第3話:求められる「意」の復権

・・・第3論:誰もが参加できる"共"の創出~科学,芸術をつなぐデザイン

・・・・・・第1話:「公共」「私」についての議論~インターネット登場による激変

・・・・・・第2話:公・共・私を敷衍して考える~あらゆる境界を打破し,間を埋める

・・・・・・第3話:"共"の明確化~デザインへの道

第1論:先の見えなくなった"未来"を生きる

日本が属する,いわゆる西側諸国では,自由主義の進行,人権の拡大などによって,何でもあり状態のカオス化,物理学でいうところのエントロピー増大が著しく,破綻を回避するには,再秩序化,つまり,デザインが必要になっている。

とくに,インターネットの登場で,グローバリズムも一気に加速,いまや世界が一つになってしまったように見えるが,その一方で,西欧近代が支配してきた文明に,さまざまな歪が見られるようになり,行き詰まってきた感のあることもまた,誰もが思うところであろう。

その内容は多岐にわたるが,緊急性を要するもの一つに絞るとすれば,影響を受ける人間の数からして,地球全体にかかわる温暖化問題であることは間違いない。その解決の見通しが立たないどころか,さらに加速するような動きがみられるところに,2020年,新型コロナウィルスによる感染の流行で,世界中が大変なことになり,まさに欧米を筆頭に,グローバリズムそのものを阻止してしまう事態も招いた。言葉の行き過ぎを許して貰うなら,神様がお灸を据えたともいえよう。

ところで,西欧近代が世界を支配することになったのは,突き詰めれば,①科学主義,②資本主義,③民主主義の三つであると考えて良いだろう。問題は,あまりに大きいので,それぞれ気になるところを,端的に示してみよう。

第1話:人間を超える"科学至上主義"

ニュートンに始まる科学主義は,とくに自然科学においては,軍事力を始めとする国家間の競争に意味を持ち,アインシュタインは,自らの相対性理論によって,原子爆弾が開発されたことを嘆いたが,次話で述べる資本主義によって,軍需産業は,肥大化し,次々と新たな武器を開発,さらに,第3話で述べる国家主義と結びつき,現在,進行しているウクライナ戦争やイスラエルのガザ侵攻の悲惨な状況をみれば,科学は,一般の人にとって,戦争を,より残酷なものにすることには,大きく寄与するものの,戦争を無くすという人類の理想には,全く無力なのである。

そして,人文科学,社会科学というように,学問全般にわたるようになり,科学主義は,必然的に専門化して行くことから,今や,近い分野においてさえ,専門家同志の言葉が通じなくなるほど,タコツボ化している。科学主義はまた,証明されないものは存在しないことと同義のように扱われるため,未来へ向けての取り組みを困難にしている。科学主義は,それ以前のデカルトによる知性主義が前提であるが,それが,知性だけを見る1回の試験で人の一生を選別してしまうことに結び付き,身近な者同志が競争しなければならず,孤立化を進めることにもなったことも,多くの人が指摘するところである。

一つの例を挙げれば,かつて,医者といえば,人の命を救ってくれる貴い存在であったが,科学としての医学が登場すると,多くの医者が専門化,患者を,研究対象としてしか見なくなってしまい,さらに,万人に必要とされる医療が,資本主義と結びついて,例えば,製薬会社の利益が優先され,豊かな国の人たちだけのものになってしまっただけでなく,世界に誇る日本の健康保険制度も,負担と受給のバランスが崩れたこと以上に,高価な薬剤よって圧迫されるようになっている。

さらに,資本主義における商品開発を支えるものとして,それぞれに特化,ロボット,遺伝子操作,最近,一気に飛躍したAIなど,プラス面についてばかりに目が行くが,マイナス面を制御できない現状では,人類にとって,将来は想像もつかない悪いものになってしまった。くりかえすが,科学は,新たなものを産み出すものの,そのマイナス面を抑えることはできないのである。

3年前(2020年)から始まって,世界的に流行し,いまだに収まらない新型コロナ対策について,峰宗太郎と山中浩之の共著「新型コロナとワクチン 知らないと不都合な真実」の末尾で,両者が率直に語り合い,'科学は具体的な「証拠」をなかなか示せない'故に,'正確なモデルが作れない中で生まれた「3密」'が,その年の流行語大賞にまでなったように,小池都知事が,分かりやすく行動に結び付く語を打ち出し,流行を抑制したことを高く評価しているが,まさに,科学至上主義には限界があり,それを乗り越えるには,デザインする力が必要なことを述べたものであろう。

ところで,日本で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹が,晩年,天才論に没頭したことや,そもそも,近代科学を創始したというニュートンが魔法にも夢中であったことはさておき,高橋昌一郎「天才の光と影」(電子書籍版2025)は,「はじめに」で,どんな天才にも,輝かしい「光」に満ちた栄光の姿と,その背面に暗い「影」の表情があり,本書では,とくに私が独特の「狂気」を感得したノーベル賞受賞者23人を厳選して,彼らの数奇な人生を辿ったというもので,科学至上主義の象徴のような存在である,

その最後に,「特異点定理」の証明で,2020年に物理学賞を受賞し,「ペンローズ・タイル」の考案でも有名な,ロジャー・ペンローズを取り上げ,彼が,「特異点定理」について著述した「皇帝の新しい心」の続編に相当する一般解説書「心の影:失われた意識の科学の探求」で,脳細胞の中にある微小管で計算不可能な量子作用,そこに「意識」が生じるという,まるで仏教の輪廻転生のような,奇妙な「量子脳理論」を唱え,多くの専門家から,トンデモな理論だと大きな批判を浴び,心理学者スコット・リリエンフェルドは、ノーベル賞受賞者が「万能感」を抱くことによって、専門外で奇妙な発言をするようになる症状を「ノーベル病」と呼んでいるが,ペンローズは、ノーベル賞を受賞する以前から,ノーベル病に罹患していたように映ると結んでいる。まさに,非科学的な考え方の極致といえよう。

目次を,ペンローズから遡っていくと,アインシュタイン以降の,まさに現代においても,「AIDSウイルス」の発見で、2008年生理学医学賞を受賞したリュック・モンタニエは,「ホメオパシー」を妄信し,超伝導体の量子効果を解明で、1973年物理学賞のブライアン・ジョセフソンは,超心理学に傾倒,DNA構造を発見で,クリックとともに,1962年生理学医学賞のジェームズ・ワトソンは,有色人種を差別し,トランジスタの発明で,1956年物理学賞のウィリアム・ショックレーも,人種差別を正当化し精子バンクに協力,量子化学の確立で1954年化学賞,核廃絶の提唱で1962年平和賞というライナス・ポーリングすら,ビタミンCを妄信したことで有名だったように,非科学的な話題にこと欠かない。科学至上主義は,科学の最先端の人たちによって否定されていると言って良いだろう。

とくに,酒に溺れ,数学と神秘主義を愛し,ユングと対話し続けた,1945年物理学賞のヴォルフガング・パウリについては,ユングのページで詳細に触れたいと思う。

第2話:資本主義が産んだ"経済至上主義"

資本主義によって世界経済が発展,多くの人が生活できるようになったことは言うまでもなく,マルクスによる共産主義による抵抗もはかなく終わり,共産主義国の中国が,資本主義経済の上にのって,大発展をする事態にまでなった。本来,経済の上に立つ政治力の衰えは,目を覆うばかりで,そのことが,第3話の国家至上主義へと繋がっていく。

資本主義は,その原理上,商品を,いかに早く,多く売るかという,市場拡大と企業間の競争を前提としている。かつてのテレビの普及を思い出せば,すぐ分かるように,最初は村で1台だったものが,一家に1台,そして家族一人一人に1台となり,電話は今やスマホにまで進化,一人で複数持つ人たちまでになっているように,ついには,一人の人間をもTPOに応じたニーズを創り出し,広告宣伝によって,それらがあたかも必要であるかのように売り込んでいる。各人の間がバラバラになっただけでなく,各人も多重人格に分裂した結果が,SNS上の異常な言動になっているのは当然と言わざるを得ない。

その上,共産主義の敗北で,一人勝になった資本主義は,ノーベル経済学賞をみれば分かるとおり,それをリードするアメリカによって,自由主義が徹底化され,物の価値ではなく,お金にのみ価値を認める金融資本主義化,西側諸国民,とくに,本来は,お金以上に価値あるものがあるとしてきた日本人は,何から何まで,お金で判断するようになり,あげくの果て,国までが,マイナンバーカードの導入を促進するために,多額のポイントを付与,多くの国民が,それに引っ掛かってしまい,今や,世界に誇る健康保険証も,風前の灯になってしまった。

世界をみれば,その極致が,いわゆるGAFAであり,数少ない巨大企業が,一般人を支配,その上で,SNSなど多くの問題が生じているにもかかわらず,国家を超えるような存在を前にして,なかなか,効果的対策がとれないでいるのである。唐突のようではあるが,いわゆるオレオレ詐欺の被害が減じないのも,お金がすべてという風潮が生み出したものであろう。

第3話:民主主義が震える"国家至上主義"

最後に民主主義であるが,政治家を選ぶにあたって選挙制度を基本にしたため,当初に構想した思想家たちの理想に反して,政治家たちは票をかせぐべく,民衆におもねることに専念,資本主義とあいまって,個々人の所得に結び付く,景気や経済が最優先の目標になってしまい,その選挙の方法までもが,商品の広告宣伝とおなじようなものになっている。民主主義はまた,自由主義とつながっているため,個々人が「自分さえ良ければ良い」と思うようになり,結果として,格差を助長,差別もより多様になってしまった。付け加えれば,前述のように,政治的には共産主義のままの中国を,資本主義の市場としてのみ見てきたことによって,中国が力をつけ,ついには,世界の覇権を狙うようになったこともまた,未来を不安にするものであろう。

その,「自分さえ良ければ良い」が行き着いたのが,「自分の国さえ良ければ良い」という"国家至上主義"であることは,明らかであろう。近代国民国家は,大戦を経ながらも,それぞれに発展しきたが,科学と資本主義の発展,その象徴としてのインターネットによって,グローバル化が飛躍的に進んだため,それぞれの国民が,いわば地球人となってきたこと,とくに,経済面で,世界に翻弄されることで,国民国家の存在が危うくなり,内向き志向の,いわゆる右翼が伸長,その象徴が,世界のリーダーであったアメリカに,トランプ大統領が登場したことであり,その後,次々と多くの国に,右翼的なトップが登場,そうでなくても,議会の右傾化が進んでいることは見ての通りである。その結果が,第1話に挙げた,ウクライナ戦争やイスラエルのガザ侵攻であり,多数の一般人が,悲惨な目に遭っているのに,国際社会は,何もできなくなってしまった。

以上のように,資本主義による孤立化,科学主義による専門化,民主主義による利己化が重なることによって,多様化・複雑化などという聞こえの良いレベルでなく,個々バラバラのカオス化,つまり,エントロピー増大の方向に突き進んでいるのは間違いない。資本主義,科学主義,民主主義それぞれに,また複合的に問題があるとはいえ,現在のところ,それらを超えるような仕組みは提示されていない。また,歴史に見られるような革命というものを想像するのも困難になっており,革命でなく,デザインによる解決が期待されるのである。

唐突に見えるかもしれないが,良く知られているように,いわゆる先進国のなかで,日本人が,将来への不安を感じたり,現在の自分を不幸に思う割合の際立って多いことについて,最近の研究から,その理由が,日本人が体内でセロトニンという物質を作り出す力が非常に低いことによることが判明し,そのように進化してきたのは,稲作という手と時間のかかる農耕が,洪水や日照りなどで壊滅的な影響を受ける風土にあるのではないかといわれるようになった。とすれば,そういった不安や不幸の心理を取り除くため,身近なところでは,自分の人生のデザイン,あるいは,家族,会社,その他,自分が属するさまざまな組織の将来に向けてのデザイン,大きくなると,日本や世界の,政治,経済,社会などの制度的なデザイン等々,日本人にとってこそ,未来を先取りするデザインが必要であるといって良いだろう。

この論TOPへ

ページTOPへ

第2論:未来を創る"意"の復権~科学,芸術とならぶデザイン

夏目漱石の「草枕」の冒頭に,「山路を登りながら,こう考えた。 知に働けば角が立つ,情に棹させば流される。 意地を通せば窮屈だ。 とにかく人の世は住みにくい。」とあるが,知的でいようとすると人間関係がうまくいかなくなり,情に溺れると,思わぬことに巻き込まれ,自分の意地を通すのは生きづらい,つまり,知情意をバランスよくもって暮らしていかなければならないということを,流石に,簡潔的確に述べている。そこで,「知」と「情」の面から,現代の問題を確認した上で,本題の「意」論に入っていきたいと思う。

第1話:「知」に支配された世界への対応

第1論の科学至上主義,経済至上主義についての詳説のようになるが,15,6 世紀頃に科学を創始した西欧が,それをもとにした技術によって世界を支配するようになるとともに,「知」が優先する時代となり,どれだけ' できるか'' 感じるか' でなく,どれだけ' 知っているか' で優劣が決まるようになって,いわゆる学歴社会となり,官僚支配が強化されるとともに,専門家,とくに御用学者がもてはやされるようになった。最近は,インターネットによって,一般の人たちもさまざまな知識を得ることができるようになって,これらいわゆる専門家への評価が下がるなか,これまた技術の発展で造られた福島原発事故への専門家の対応のインチキぶりによって一気に退場して行ったが,一般の人たちも,たとえば飲食品について実際の味がどうかというよりも,その由来などをどれだけ知っているかなどで優越感を持つような状態になり,「知」が優先する極端な例として,'温度計が30℃をさしているから暑い'という本末転倒の言動になってしまうことも多い。何か事件が起こった時,'まずデータを集めて事実を明らかにしてから''裏付けがない'という形で対応するため,すべてのことが間に合わなくなってしまい,大事な問題ほどその対策が遅れてしまっている。

すでに原発によって明かされた「知」による技術の両刃の剣が,さらに遺伝子まで操作できるようになった現在,明るい未来が開かれる期待以上に,トンデモないことが起きそうなことを予感させる。つまり,こういった新技術を用いるにあたっての負の問題を回避するには,当たり前のように,それを使用する人たちの倫理の問題だとされるが,前述のように倫理は「知」ではなく「意」の領域に属する全く別の世界であるため対応できない。

スマホなどの悪用に見られるように,欧米型の資本主義が支配するようになって,新商品をより多く売るために,個々人の倫理観を排除してきたのが実態であろう。今や,パソコンやインターネットに限らず,自動車や家電製品はじめほとんどの製品にマイコンが組み込まれるようになって,さまざまな操作ができるようになる一方,製品の内部が全くブラックボックス化されてしまい,金融保険などの情報も極めて複雑化して,その本質が分かることなく利用,結局,個人情報はどんどん蒐集されてしまうといったような状況になっている。唐突かもしれないが,認知症の増大も,急速に進む「知」の世界に,脳がついていけないことによっているのではなかろうか。マンモスが"牙"で絶滅したように,現代文明は「知」で絶滅するのではないかとさえ思えてくる。

科学は,「知識」はどんどん提供するが,問題にどう対処したら良いか(行動指針)は教えない。喫緊の問題となっている地球温暖化など,頭では分かっていても,行動に結び付かない,行動は「意」の世界のものである。最近出回っている健康などについてのいわゆる非科学的な体験などにもつづく本などが"トンデモ本"と決めつけられているが,これらの本が売れるのも,原爆や薬品などトンデモないことをしてきた科学への大きな不信があるからとも考えられる。科学技術への不信が若者の理科離れにもつながり,マインド・コントロールが簡単にできることで,新興宗教がはびこり,「脳内革命」や「神々の指紋」などが読まれるのも,アンチ科学的意識であり,霊的世界を伏せて来たこともまた,こういうことを引き起こす原因だろう。本来魔法は科学技術と同じで,一般の人の知らないことを見せて誑かして来たのであり,実は科学の創始者と見なされているケプラーやニュートンたちも,一方で魔術に凝っていたのである。

原発や臓器移植など,一般の人が理解できない技術的な説明をいくらしてもムダであり,それをあたかも水戸黄門の印籠のように振りかざすから,問題が解決しない。コペルニクスを経ても,つまり地球が太陽の周りを回っていることを知っていても,日の出はやはり東から太陽が昇ることであることに変わりはないのである。

「知」が優先する欧米ではまた,過去の積み重ねが現在をつくるという進歩の概念が強く,そういった文明観で世界を眺めるため,現在のアメリカにも強く見られるように,他の国々は遅れているのでそれを進ませてやるのだといった傲慢な態度に出てしまう。日本を含む東洋思想では,最初に始めた人などに最高のものがあり,後世の人たちは如何にそこまで到達できるかという考え方で,西洋の進歩の概念とは正反対のものであったが,これが逆に新たな挑戦を阻害していることも否定できない。その日本が,明治維新で西欧文明を形だけ取り入れ,近隣アジア諸国に対して,アメリカなどと同じように文明化してやるといった態度をとったのだから,これら諸国から信用されないのはやむを得ないともいえる。過去(あるいは異なる文化)の様々な人たち意見には,必ず何かの本質があると見直す(否定をするのでなく位置付けなおす),本講で究める,デザイン的な対応が求められる。

改めて近代において,何故に,「知」ばかり比重が大きくなったのかを考えてみると,「情」「意」に対して,グローバル化を進める(つまり世界を支配する)上で,各文化の違いを乗り越える可能性を持っていたためと思われる。また,「意」に対応するものは,文書やメディアを介して伝達できないため,常に篩い落されて来た。昔から,実践の学(あるいは東洋の学)の重要性が言われて来ているのに,強い流れにならないのは,「知」に対抗するだけの幹が無かったためと考えられる(デザインはこの幹にあたるのものになろう)。さらに言えば,「意」にあたるものも,「実践知」や「暗黙知」というように,全てを「知」で捉えるために誤解を生じた(第Ⅲ部のデザインの方法を論じるところでは,やむを得ず,これらの語を使うことになるが)。「実践知」は行為を伴って始めて意味を持つもので,' 身につく' という表現が妥当であり,' 知る' すなわち「知」ではない。もし,これが「知」ならば,「感覚知」「感情知」(どう感じるかを知っている?)もあって良いはずだろう。

ところで,日本人は「知」が(それこそ)身についているのだろうか。徳川時代に入って,儒教による支配から,' 寄らしむべし,知らしむべからず' の方針がとられ,長い鎖国のうちに,支配側のことについては「知ろう」とすることもなくなり,明治維新後も,欧米の市民的な「知」の文化が入ってきたにもかかわらず,官僚支配を全うすべく江戸時代と同じような政策がとられ,自ら学んで政府の間違いなどを指摘するような行動に出れば弾圧されるとことで「知ろう」とすることを避け,結局,何の疑問も抱かずに,というより何事も知らないで済ます,学校の教科書を暗記する程度の知識で生涯を送るようになってしまった。敗戦によって一変しうるチャンスがあったにもかかわらず,国民は深く「知ろう」とすることなく同じような状態になっていて,今や,世界の大学のランキングで日本の大学はほとんど上位に入らないような恥ずかしい事態になっている。

江戸幕府や維新政府においても,為政者がそれなりに国民のことを意識していたこともあるが,多くは,国民の無知を利用してやりたいようにやってきたのであり,また,国民自らが常に「知ろう」としていないため,多くの制度や開発について,実施される段階になって初めて知り,急に反対行動を起こしたりしているが,それでは間に合わないのである。憲法が解釈によってなし崩しにされてしまっていることに,「知」がいかにうわべだけのものであるかが示されているといえよう。

このように「知」が身についていない日本では,行政でなくても,歴史的にネズミ講など同じような詐欺事件が繰り返され,いわゆる(「知」を欠いた「情」につけこむ)オレオレ詐欺も国を挙げて防止策を講じているように見えながら,実際には個々人が簡単に引っ掛ってしまい,年々被害額が増えているのである。さらに,グローバル社会になって,外国や諸企業からも利用される状況においては,国民自らが何でも「知ろう」という姿勢が基本的に必要で,結論的に言えば,'「知」に対抗するには「知」をもってせよ' ということであろう。

「思う」ことは「情」のレベルに留まったもので,「考える」ことこそ「知」のレベルであり,「不満」と「悩み」,「我慢」と「努力」もまた同様であるが,日本人一般は明確に使い分けることができない。

本居宣長と上田秋成の論争は「知」と「情」の戦いであったように思われる。論争である以上どうしても「知」の方が勝ってしまい,その結果,表向きは「知」の人の方が尊敬を得るようになる。脳がすべてというパラダイム転換(すべてのことが「頭で分かる」)により,「心」のことが不明になってしまい,日本人の多くが脳死を認めない(昔の日本では「心」は腹にあったから切腹した)。文部省の「考える力」のテストで「正解」があるとする頭の固さと,それをそのまま流すマスコミの愚かさや,大学は本来,研究と教育が両立していなければならないが,「知」重視は結局,教育軽視になってしまったり,それぞれ事実とは言いながら,調査者によって全く異なる結果が示されるなど,とくに,学者の世界が最も女性が少ないように,「知」は男社会そのものになっていること,本来科学的な思考が大事なのであって,すでに知られたことを金科玉条にするのは,本末転倒であるが,「知」は,後述するように,「過去」に依存するものであるが故に,新たな事実や考え方が登場した時,まず,その新しいものを潰しにかかり,それを受け入れざるを得なくなると,今度はそれ以前のすべてを否定することなど,問題は限りない。

いわゆる科学的ということで,証明することが全てであるように言われるが,現実の問題は証明など待っていられない,また証明しなければならないことが多すぎる,さらに,実際問題として証明できないものも多いことから,原因究明より,如何にして起こさないようにするかが先で,結局「意」の問題に帰着する。環境問題など,頭では分かっていても行動には結びつかない,本音は「情」で,要するに何も考えないで行動している(自分にとって良ければ,それで良い)といったことから,行動に結びついた「意」を強化することが求められる。事件が起きるたびに,心の教育が叫ばれ,それが「情」の教育を指していると当たり前のように思われているが,結果を見れば分かるようにますます悪化しており,本当に必要なのは,「知」をも踏まえた「意」の教育であろう。

「知」をベースにするにしても,ハイゼンベルクの「不確定性原理」,ゲーデルの「不完全性定理」を敷衍すれば,証明そのものができないことのあることが明らかになった以上,デザインによって,仮説的なモデルを提示するしかないということになるだろう。

補足しておくと,キリスト教では,「知」ることは罪で,信じることこそが全てであったが,「知」ることの価値に開眼してしまった西洋近代は,その矛盾を消すべく,ひたすら,キリスト教の存在を貶める,すなわち,神を消すことに努めて来たように見える。このことについては,特別講義の「デザインからみたユングの転生」で再確認することになろう。

第2話:「情」に流される日本人の問題

「情」については,日本人がもともと「情」に強い民族であることは改めて言うまでもないだろう。いわゆる芸術は,「情」を表現する行為として世界共通ではあるが,なかでも「人情」についてみると,そもそも世界最古で,その後の日本文化の基調ともなった小説?「源氏物語」がまさに「人情」一色であり,平安時代末期に後白河法皇が主導したといわれる独特な絵巻物は,「人情」のストーリー化で,現代世界を席巻している日本の漫画やアニメのルーツとされ,今様から演歌に至る歌謡も,歌詞にこめられた「人情」が流行の基本で,能舞から浄瑠璃を経て歌舞伎に至る舞台ものも,研ぎ澄まされた「人情」の表現が大当たり,さらに,平曲から講談・落語・漫才に至る口演文化もまた,日本語がもたらす独特な「人情」の表現であるといえよう。こういった特化したものは,グローバル化した現代においては,放っておいても,外国人から注目されるのであり,これを現在NHKが番組クール・ジャパンでやっているように,外国人を利用してことさら強調しているのは,日本人をして一層「情」のみに目を向けさせてしまうばかりと思われる。

その「情」が,極端に「人情」に偏っている一つの例として,今も日本人に最も人気のある「忠臣蔵」を取り上げて見ると,敗戦後,GHQが,日本人の「人情」のもとになっているとして,上演禁止を命じたほどであり,そのもとになった赤穂浪士討ち入り事件については,当時も見識ある儒学者らが,そもそも徳川幕府が禁止している仇討であって犯罪にも等しいとしたにもかかわらず,庶民からは圧倒的に支持されてしまったため,うやむやになった上,しばらく後に浄瑠璃・歌舞伎の演目「忠臣蔵」として上演されるや,爆発的な人気を得,そのまま現代にまで続いているという状況である。こういった「人情」は,日本人の判官びいきが絶対的価値観に近いものとなり,あるいは自らの死を顧みず,主君のためなら無謀な死をもいとわない人物が英雄とされる風潮を生みだし,いわゆる時代小説(歴史小説)は史実とほとんど関係なく,興味をそそるための人物像を作り出すことになり,結果として,歴史を直視することができなくなってしまった。

その究極の結果である,敗戦を総括できないでいるため,今なお東アジアだけでなく,世界での存在が確固たるもになっていない。唐突ではあるが,こういった人物の代表例として,白虎隊や西郷隆盛を挙げるならば,彼らが祀られていない靖国神社に対する信奉は何なのだろうかとも思ってしまう。

同様に,現在起きていることを知るためにキュメンタリー番組があるものの,大半のテレビ番組はドラマかエンターテイメントであって,目前の「情」にのみ反応するばかりで,深く「知ろう」とはしないのである。また,諍いなどが起きると,何でも「情」に訴えようとする一方,裁判など司法のように「情」の必要なところでは「無情」な判決ばかりである(裁判は法律でカバーしきれないところを「情」でカバーするもののはずなのだが)。それを改善することを理由に,裁判員制度が導入されて以降,結局,その場の被害者への「人情」だけで全てを見てしまうことから死刑判決が増大したこと,袴田事件などとんでもない冤罪が明らかになってきた後でも,世論調査では死刑を支持するものが90 パーセント近い,およそ先進国とはいえないような状況にあるのも,同じ流れの上にあるといえよう。江戸時代や戦前の優れた人物などの歴史を振り返ってみると,現代日本は圧倒的に「情」に偏った社会になっているように見え,もっともらしく「知」をふりかざして間違った判断をしていることが多いように見える。端的な例として,さまざまな事象について比較表などがニュースで流れるが,本来なら少なくとも人口に対する比率として示すべきものなのに,単に数を表しており,人口の多いところの値が大きくなるのは当然であるのに,視聴者は何の疑問も抱いていないらしい。最近起こったウクライナ戦争やイスラエルのガザ侵攻などに対しても」,同情はすれど,何の行動も起こさない,同情していることで免罪符を貰っているような状況でやりきれない。同情しても,戦争は止まらないのである。

冒頭に挙げた,漱石の「草枕」の話も,日本では「知」や「意」を出すのは困難で,だからといって自分は「情」に流されたくないと,優れた人物の日本での暮らしにくさを的確に表したいわば悲痛な声にもとれる。

「源氏物語」が登場するには,その100年前に紀貫之が独特の書き出しで「土佐日記」を表したことによってであり,古今伝授として長く保たれた古今集をまとめたのも貫之であって,貫之はまさに日本文化のデザイナに相応しい巨大な人物であるが,たとえば人名事典で分野を分ける場合は歌人であり,とすれば,作品のレベルでのみ比較されてしまうが故に,大した人物では無いとされ,挙句の果てに明治維新後に正岡子規によって徹底的に批判されたため,すっかり影が薄くなってしまった。このように,日本人は「情」を中心とするあまり,小説などの作家あるいは画家や歌手や役者などの芸能人を際立って高く評価し,それゆえにこれらの人物についての年譜や伝記が多く出されるが,そもそもこれらの人物が登場するにあたって指導した教育者や編集者などへの評価は少ない。大分前に聞いたことであるが,放送局では表に出るディレクターになりたがる者ばかりで,そもそもある企画を立てて実行に移すプロデューサーになろとするものが少ないと嘆くのを聞いたことがあるが,映画でも「風とともに去りぬ」やイタリアの名監督の傑作は優れたプロデューサーがいたからこそ生まれたのだということを忘れてはならないだろう。

「情」にもまた,「知」と同じように様々なレベルがある。より多く深く「知っている」ことと,より多く深く「感じること」とは同じような話であり,俳優などは,感情表現でどこまで到達したかという点で芸術家としてのレベルが決まるのだろう。漱石と鴎外のように,芸術家の評価は大きく割れることがあるのは,「情」だけでない部分をどう見るかに関わり,一般に「意」や「知」の強い人には別の評価が入るものであり,例えば,宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の詩も純粋に芸術作品として評価すること自体に無理があり,いわば現代の般若心経として捉えるべきものなのではないだろうか。

「芸術」は,人間が創りだす感性に対応する環境であり,感受性を磨かなければ,感情体験(思考体験と同様に人間にとって不可欠のもの)を得られず,その体験を表現していく方法を磨くことによって新たな芸術創造に結びつくというサイクルが作品を向上させて行くのだろう。古代においては,神々への奉納であり,当事者たちは皆無名で,演ずる者と見る者が未分化(祭や遊戯とも一体)であったが,中世では王侯貴族や権力者に仕える者となり,(西欧近代は日本では近世)近代では民衆に対応して,個人名が強くでるようになった。「情」に対応する芸術を,「知」に対応する美学としてで捉えるのはどうもうまく行かなかったようだ。対象が自然であろうと,人間であろうと,自分の身体であろうと,人工物であろうと,そこから受け取る感情に対応するものが「美」であり,それらに働きかけ,それらと関係を創ろうとする行為が善であることなどを考えると,「情・美」に徹した芸術家としてモーツァルトや夏目漱石,「知・真」への踏み込んだ作家として,バッハやシェークスピアや森鴎外,さらに「意・善」への踏み込んだセルバンテスや紀貫之などと見ることもできよう。

第3話:求められる「意」の復権

1:改めて「知・情・意」について考える

日本人は昔から社会を様々な三分法で整理し,(大量複雑な情報を縮約して)あれこれ悩まずに済ます知恵を発揮してきたが,近年,そういったものが忘れられている。

その代表的なものの一つに,哲学者カントが人間の精神の働きを示すものとして挙げた「知・情・意」があるが,今や一般的な一つの語「知情意」になってしまって,改めて見直されることもなくなっている。もともとは深い意味があったと思われるが,現行の一般的辞書では,「知性」と「感情」と「意志」を表すとされているだけである。

カントよりも2000 年以上も前の哲学者プラトンが,人間の理想的な価値を表すものとしてあげていた「真・善・美」と「知・情・意」との対応を考えて見ると,科学に代表されるような「真」をきわめるのが「知」に,芸術に代表されるような「美」を生み出すのが「情」に対応することはすぐに思い浮かぶが,「善」について心の働きを考えて見ると,たとえば差別されている人を見て可哀そうに思うのは「情」であり,なぜそうなるかということを検証しようとするのは「知」であるが,この段階ではまだまだで,差別されている人を助けたり,差別を無くそうと活動を始めるなど,行いがなされてこそ本当の「善」になるのであって,まさに「意」に対応するものといえよう。さらにつけくわえれば,「知・情・意」が個人語であるのに対し,「真・善・美」は社会語であって,時代による社会の変化に応じて,「真・偽」,「美・醜」,「善・悪」が入れ替わってしまうこともあり,絶対的な価値では無いことも認識しておくことが必要である。また,相対峙するものの境界すなわちコミュニケーションは,「真・知」が純客観,「美・情」は純主観であるのに対し,まさに両者を結び付ける,もし他人が本人に対してそのことをしてくれたら本人の利益になるような行為を他人に対して行うことすなわち「善・意」に対応するものといえよう。

ところで,「善」と聞けば,ふつう日本人は,他人に対して,社会に対して善いことをするといったイメージで受け取ると思うが,西洋近代の信奉するギリシャの偉大な哲学者アリストテレスが,「善」を自分にとって良いこと,快いことであると定義しため,「意」のそれを目的とする意志というようなものになっている。それが,資本主義とも結びついて,自分さえ幸せならば良いという文化を世界に広げ,様々な問題を生み出していることも否定できない。

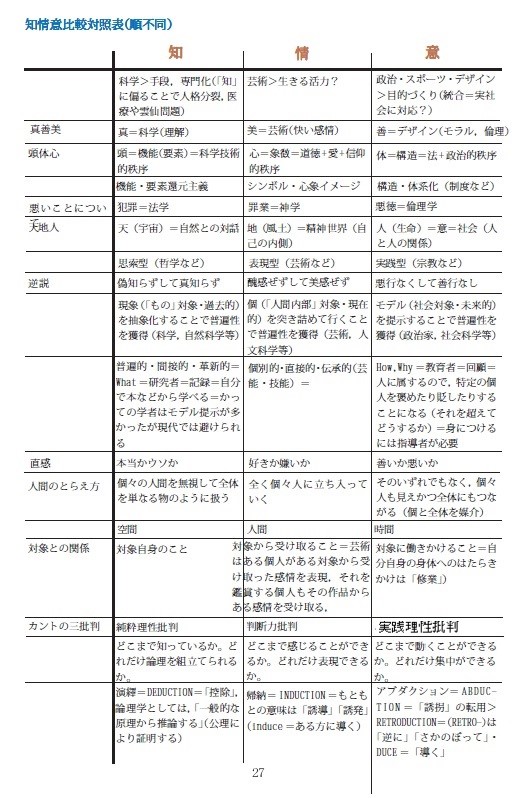

実は,この二つの代表的な三分法の用語について,平凡社の世界大百科事典には見出しが無い。国語辞典の代表たる広辞苑にも「知情意」の見出しは無く,「真善美」については,認識上の真と倫理上の善と審美上の美,人間の理想としての普遍妥当な価値をいい,これに「聖」を加えることもあるとして,かえってアイマイにしてしまっている。大辞林でも,「知情意」の見出しはあるものの,人間の精神活動の中に含まれている,知性・感情・意志の三つの要素,「真善美」についても,人間の理想である真と善と美,それぞれ学問・道徳・芸術の追求目標といえる大きな価値概念という説明で何もいっていないに等しい。ユニークさで知られる新明解国語辞典においてすら,「知情意」は円満な人格の発達に欠くことのできない知性・感情・意志,「真善美」は理想を具現した最高状態としての真善美と,よくわからないものになってしまっている。そこで,インターネットのホームページから,色々工夫しながら説明しているものをコラムに示した。⇒コラム

精神や価値とは別に,一般的に人間の全体を「頭・体・心」の三つで表す場合があるが,ここでも,「頭」が「知」に,「心」が「情」に対応することはすぐに分かるが,前述のように行動に移されてこそ善になるということを考えれば,「体」が「意」に対応することになろう。現代人の「意志」の力が弱くなっているのも,「身体」を動かすことが少なくなっていることによると考えられる。

いずれにしても,人間が社会を形成していく上で,「知・真」が,何が本当であるかなどの理解を共有するための,「情・美」が,感情や感性を共有する(共感)ためのものであることはいうまでもなく,とすれば,「意・善」は,行動や目的を共有するためのものもの(社会のモラルなど)と言うことができ,かつては道徳のような形で存在したものが失われてしまった現代において,改めて,強く求められるといえよう。

その他にも,三つの語彙の組み合わせによって人間や社会(世界)を表そうとするものを思いつくまま羅列すると,別表のようになるが,とくに時間軸についての「過去・現在・未来」について見ると,「知」は,科学論文に象徴されるように,常に「過去」の蓄積の上に乗ったもので,「情」は目の前に起こることへの反応という点で「現在」に対応,してみると,「意」はまさに「未来」を切り開くものであろう。たとえば,開発行為は「未来」の人類の生存可能性の拡大するものであるが,「現在」の人たちへの摩擦(利害衝突)を起こし,「過去」の蓄積を破壊するものである。しかし,開発行為が始まって,新たに埋蔵文化財が知られ,場合によっては大発見となって,その場所に大きな価値を与えることなど考えれば,まさに三位一体であるといえよう。

また,現在の三権分立との関係で見て見ると,行政部門を担う官僚は「過去」の蓄積の上に乗って処理する「知」に対応する部門で,官僚の言い方にも常にそれが表れており,結果的に最も保守的で,革命はもちろん,戦争のように現状を大きく変えることを嫌うことで安定に寄与する一方,新たな挑戦を期待すべき部門ではないといえる。それが日本の官僚は未来のことに対して出しゃばってきたため,問題を大きくしてしまったのではないだろうか。そういった「未来」の社会を切り開くのが立法部門を担当する政治家なのであり,その「意」を大いに期待したいところであるが,官僚に支配されてしまった最近の政治家は社会に目を向けることなく自らの安泰を求めるばかりの空しい状態にあることは誰しも感じているところだろう。

してみると,司法部門は「情」に対応すると言いたいところであるが,現実は過去の判例ばかりが重視され,個々の事件に対する思いやりなど全く感じられないのが現実である。裁判官というように,もともとが官僚的性格であることに由来しているので,裁判員制度などの誤魔化しではない,江戸時代の大岡裁きに通じるような抜本的な改革を求めたい。

蛇足ではあるが,日本語表記について見れば,いわゆるやまと言葉に対応するひらがなが「情」に,官僚が新しいことをふりかざすために専ら使用するカタカナが「知」に対応,してみると,漢字は古代の中国からのものや,近代の西欧の言葉の訳語として文明を切り開こうとしたことで「意」に対応するものであろうか。漢字表記のものは耳で聞いた時には理解しにくい場合が多く,結局その役割を果たせないでいるようにも思える。

このように見て来ると様々な三区分による社会(世界)の説明が同じように「知・情・意」に対応していると思えてくる。カントの三批判について,「純粋理性批判」が「知」に,「判断力批判」が「情」に,「実践理性批判」が「意」に対応するのは,改めて言うまでもないだろう。最近,「公助」・「自助」の間に「共助」があるといわれるが,日本人は一般に公共と一括りにしていて,「共」についての意識が明確ではない。実際,一般の家は塀を境に明確に公私に分かれ,地域の人が共に使うものとして提供されているのは公園であって,何か不自然な使われ方のように見える。そこで,「公・共・私」を「知・情・意」との関係で考えれば,「私」が「情」に対応,「公」が官僚すなわち「知」に対応するのに対して,「共」は,「共」については,第3章で解説するが,ボランティアのように,まさに「意」をもって切り開かなければならないということが分かるであろう。

カントついでに,ルネサンス初期の思想家で,キリスト教と関連して宇宙のことを論じ,ジョルダーノ・ブルーノを介して影響を受けたヨハネス・ケプラーが近代科学を開くことになった,ニコラウス・クザーヌスの「学識ある無知」を読みながら感じたことを記しておきたい。ヨーロッパでは,キリスト教の浸透,とくにルネサンスにも関わる宗教改革によるプロテスタントの登場で,「感覚」(すなわち「情」)を動物に対応するものとして最下位に置き,「知性」を神につながる最上位のものとし,その両者の間で制御し均衡を保つのが「理性」であるとしたことにより,「知」の支配を生み出し,科学至上主義につながっていったのであるが,そうではなく,「理性」を頂点,底辺の両端を「知性」「感覚(感性)」に置いた正三角形として捉えるべきであろう。念のためインターネットのコトバンクで,「理性」について確認してみると,1:道理によって物事を判断する心の働き,2:善悪・真偽などを正当に判断し,道徳・義務の意識を自分に与える能力,そして,3:カント哲学では,広義には先天的能力,狭義には悟性・感性から区別され悟性の概念作用を原理的に統一・制御・体系化する無制約の認識能力というから,「意」に対応するものと捉えて良いだろう。カントは慎重にも,「知」を純粋理性,「意」を実践理性とし,「知」は「意」から派生したものと見ているようにも思える。

さらに,ものごとの証明の方法として昔から演繹法と帰納法が挙げられているが,ある前提をもって論理的に証明するつまり「知」に対応するのが「演繹」で,直感的な答えを裏付けるような「帰納」が「情」に対応するとも言えるが,いずれも未来に対して証明するものではないため,何かを計画しても説得できず結局着手できないということが多い。そのように未来すなわち「意」に対応する証明方法として哲学者パースが示したのが「アブダクション」であり,これは単なる仮説でなく,ある計画などに関わる全ての問題を矛盾なく説明できるモデルが提示されることで証明されるというものであり,第Ⅱ部,第Ⅲ部で詳述することになろう。

最後に「知・情・意」には順序があることを指摘しておかなければならない。まず,「情」によって現状を感受(インプット,対象から受け取る感情=美),次に,「知」すなわち過去の知識によって理解判断(CPU に対応,対象について知り見極める=真),最後に「意」を発揮して未来に向けてアウトプットする(対象に働きかける=善)のである。つまり,「情」の無い冷たい「知」,「情」「知」を欠いた横暴な権力などは決して「意」ではないということである。ことばの分類,例えば動詞では,「知」は「知る」,「情」は「感じる」,「意」は「行う」に対応し,それぞれの到達度で見れば,「知」の深さはより「真」であること,「情」の深さはより「美」であること,「意」の深さはより「善」であることで示され,いずれも相対的なものであるが,横並びではなく必ず深さのレベルがある。芸術も単なる趣味の問題ではなく' どこまで感じることができるか' で,' どこまで知っているか' と同じことであり,「意」は' どこまでやることができるか' ということなのである。常に上には上があるのだという謙虚さを持ち続けたいものである。

蛇足であるが,西洋音楽理論では,音楽はリズム,メロディ,ハーモニーの三つで構成されるが,メロディ対応の近代音楽が"知"対応,ハーモニー主体であった中世音楽が"情"対応,そして,ジャズ以降の,アメリカに連れてこられた黒人による身体リズム主体の音楽が"意"に対応するというように,音楽史を見直すこともできよう。

2:現代における「意」の問題

東京への一極集中はとどまるところを知らないが,振り返ってみれば,現在の東京のもっとも大きな基盤は徳川家康によってつくられ,明治維新による,いわゆる遷都が江戸城を皇居にしたように,全くその遺産の上に乗っている。さらに,広大な湿地帯だった江戸が都として成り立つようにするため,利根川を付け替えることなどを含め,短期間にこれだけ多くの事業をほとんど過たずに実現していった家康は(もちろん「情」「知」をふまえた上で)巨大な「意」の人であったといえよう。家康にとどまらず,日本の歴史を振り返ってみれば,聖徳太子から桓武天皇,摂関政治,北条政子,信長・秀吉,さらには明治維新など,良かれ悪しかれ支配する側の人物はきわめて「意」が強かったのであり,だからこそ,史実の分かる範囲ですら,1500 年以上も日本列島独自の文明が続いてきているのであろう。

すでに述べたように,中世までは,一般庶民は自らの生活に四苦八苦したり,乱などに巻き込まれたりしていたが,近世すなわち江戸時代になって安定した仕組みがつくられ,つまり支配する側が,支配される側の「知」「意」を削ぐ政策をとってきたため,まさに「情」のみで生きて行くような状態となり,明治維新後も,せっかく欧米の文明が流入してきても身につかず,再び官僚政治によって抑えこまれ,結局軍部独裁を招いて敗戦を迎えるに至った。

戦後は,アメリカによる占領という大ナタが振るわれて,いわゆる民主主義を注ぎこまれるも,その本質は身につかなかったどころか,これを(悪)平等主義にとらえ,さらに軍部は「情」「知」を欠いた単なる横暴な権力でしかなかったことを知ったこともあって,「意」イコール権力として否定するようになってしまった。そのため,支配される人の間でも本当に' できる人' については,戦前まではまがりなりにも周りから認められたが,戦後は,どの組織であっても重要なはずであるのに,自らは「知」「意」を欠く大部分の人たちからは煙たがられ,恐れられるようになってしまったのである。学校教育など非難されるが,優れた教育の実践者がいないのではなく,そうでない教師たちから遠ざけられているのである。「意」とは,自分のやりたいことをやるのではなく,場が求めるものを実現するものなのに,やりたいことを勝手にやることを嫌うあまり,「意」そのまでもが忌避されてきたといえよう。

その象徴が,学歴が無いにもかかわらず,自民党政策の多くを発案実現した戦後最大の「意」の人物だった田中角栄を,首相になった当初は大歓迎して持て囃しながら,官僚や財界,メディアにひきずられる形で,あっというまに,つぶしにかかり,その後の日本政治のどうしようもない体たらくを招くことになったのである。その後の自民党の推移をつぶさに見て見ると,ことあるごとに'できる人'を排除していった歴史でもあり,結局仲良しクラブのような現状に至ったといえよう。そして排除された人たちがリードして創られた民主党も,結局期待に応えられず,その後は,自民党と同じような歩みになってしまった。官僚の「知」をいくら重ねても新たなものは実現しないのである。

戦後もしばらくは,市町村長にも学歴が無くても優秀な人が多かったが,官僚支配が進むにつれ姿を消していった。政界の角栄に限らず,官界や大企業でも,' できる人' は排斥され,重役等になれないため,組織としての力が発揮されない上,残った大多数のメンバーは,社会のためでなく,自らを安泰にするべく一致して組織保全に走るばかりで,その結果,世界における日本の地位をどんどん下げてきたのである。最早悪くとられるになってしまった君子豹変の語も,本来は一度創ったものが相応しくないと分かったら,自らの面子にこだわらずに止める「意」の力を示しており,「意」の弱い人は車の運転など始めることはできるが,止めることができないため事故につながってしまうのである(古い法律がなおまかり通っているのも同じだろう)。

3:「意」の復権とデザイン

さて「意」の復権を図るためにはどんなことが考えられるか,その一つの例が世界的に活躍しているスポーツ選手であり,現代の日本人で最も輝いていて,その「意」の強さはもちろんのこと,インタビューなどを見ていると「知」「情」においても,一般日本人の比でないレベルに達していることが分かる。スポーツには,決断力・判断力・集中力・自己管理力など「意」に必要なものすべてがあるからであろう。スポーツ選手はまた過去に学ぶものの,自らの過去は忘れ,未来に挑戦するだけで,未来がなくなった時には引退する(記録は破られるためにある)。多くの人へのインパクトという点でスポーツも科学や芸術に劣らないものであり,わが国で,近代資本主義による経済文明の発展とともに失われて来たもの全てがスポーツに集約されているとさえいえよう。

江戸時代までの日本では,個々人も剣術などで「体」を鍛えて「意」が充実していたが,欧米と比して「知」を得る機会が不足していたため,明治維新後,懸命に対応するうち,「意」は喪失,現代の子供の体力低下は「意」の力も低下でもある。つまり,子供のうちに身体を鍛える機会をつくること,それも,グランドや体育館などのいわゆる体育ではなく,本来「意」の教育たる徳育に対応する,かつての道場や山の学校のようなものが必要だろう(教室を使っている限り「知」になってしまう)。昔の人や発展途上国の人たちは環境が厳しいため,自然に「意」が育まれてきたが,文明国では意識的に「意」を育てる必要なのである。「意」は身体活動・技・型の教育によって形成されると考えられるが,現代では,スポーツと学業を分離してしまっており,こういった力が育ちようがないのである。

現在を感じ(「情」),過去を調べ(「知」),未来を創造する(「意」)ということ,前述のように紀貫之は日本文化のデザイナであったということなどから,(スポーツのように限られたものでなく)全ての人が関わることのできるデザインこそ,「意」の復権に関わるものとなろう。地球温暖化問題や原発問題の解決のためには,世界全体が「意」を持たなくてはならないだろう。各人が全人的になることが困難であるにしても(あるいは困難だからこそ),社会が全人的であることが必要であるが,西欧に支配された近代の問題は「知」ばかりということで,その代償として芸術はあったが,「意」の部分は全く落ちていた。かつて宗教や哲学が持っていた役割を新たにデザインが果たすことが期待される。

改めて確認しておきたいのは,「知・情・意」は,人間社会が円滑の成り立つための,人間の精神の働きであり,「知」は,より多くの人が,何が「真」であるか,共通の理解を持てるようにするもの,「情」は,「美」によって,より多くの人が共感できるようするもの,「意」は,「善」によって,より多くの人の役に立つようにすることで,全て,社会を構成する人間の精神であり,個人的なものでな無いのである。

大相撲のように,強い「型」にはまっていた方が,個性が強く現れるのを見ると,因習などを超えた「型」もまたデザインの本質であり,分裂や疎外を回避すべく,「理性」と「感情」を結びつける「意志」もまたそうである。例えば,哲学と宗教の違いを考えてみると,哲学は個人的なもので集団化できず,懐疑主義が基本で科学「知・真」に対応するのに対し,宗教は集団的なもので個人化できず,癒し・信仰心が基本であり,芸術「情・美」に対応,これらに対して,デザインはその交差したところにあり,「意・善」に対応するものといえよう。

気がかりと言えば,ナチスや軍隊・戦闘機などになぜ魅いられたのか,それはデザインされていてカッコ良かったからであり,全体主義と民主主義が振り子の関係にあることであろう(社会主義革命もまた結局は全体主義であった)。

いわゆるモラルハザードといわれて久しいが,社会全体にまとまった倫理観が無くなって,政治家などが法に違反してないから良いのだと平気で言い逃れたり,公共の場での昔であれば当然迷惑とされた行為が,原因となる商品を売る方が優先されるなどして見過ごされるようになるなど,ハザードは一層進んでいるようである。倫理観は「意」につながる「善」に対応するものであるが,個人間の関係,すなわち社会対応として捉えるべき「善」が,かねて本来は「美」に対応するはずの個人にとっての「快」や「幸」であるとされたため,個々人が勝手にやりたいことができるのが「善」であるとすっかり逆転してしまったのである。ケータイやリュックサックスタイルその他摩擦の原因になっているのも,たとえば「自分が楽すりゃ他人が迷惑」といった倫理観を持っていれば防げるはずのものであろう。

あまりにもみずから行動することが無くなってしまった時代のなかなかで,ボランティア活動の広がりにも希望を託したいが,まず参加する人の数が少ない上,その多くは災害が起こった時などに現場にかけつけるといった「情」のレベルにとどまっていて,継続的に献身的に社会を変えて行こうとするようなボランティアはまだまだ少ない。というよりも,献身的にやろうとする人を支援する動きが少な過ぎる。例えば,あるボランティア活動に対して寄付をする人が千人に3 人(いわゆるセンミツ),そのうち活動そのものに参加するのがやはりセンミツ程度で,百万人に10 人にもならないようなレベルにあり,逆に,戦前の奉仕活動のようなものが出回ってきているのも気になるところである。言うまでも無く,奉仕活動は上からの力によるもので,自ら立ち上がるボランティアとは全く反対のものである。同様のことは,上から縛られた共同社会と,地域の人たちが自主的に連携して行くコミュニティについても言える。この辺になると,公共私の「共」の話と重なってくるので,第3章をみてもらいたい。

最後に,若干イメージ補足をしておくと,明治維新で悪人イメージの大久保利通であるが,「意」に徹して明治維新を実現させたという点では,「情」の西郷隆盛よりずっと大きな役割を果たしたのである。新時代の体制や企業など組織の創始者は偉大であるが,三代目あたりから組織そのものが目的となり,組織維持者の力が強くなって,組織の目的が失われるのは「意」の比重が下がってしまうことによろう。軍事でみれば,核分裂や化学反応を研究発見するのは科学者,すなわち「知」であるが,それを原爆やダイナマイトとして利用しようとするのは政治家や実業家,すなわち「意」であり,発明発見そのものには何の責任もない。

ところで,井深大や島秀雄などの技術者は,皆がその恩恵を受けているにも拘わらず評価が低かったが(両名ですら文化勲章は最晩年にやっと受章,多くは受けないうちに没してしまう),近年のノーベル賞受賞者をみると,科学から技術への移行がみてとれる。いままでは,科学技術と一括りでいわれながら,「知」すなわち「真」をめざす科学が主体であったのが,実際に世の中に役立つ「意」すなわち「善」をめざす技術にこそ価値があると認識されるようになったのである。もっとも知的と思われている物理学賞についてみれば,日本人の受賞者は,湯川秀樹,その友人朝永振一郎という典型的な理論ぶつり学者の次に受賞したのが,ソニーにいて,トランジスタの製造につながる発見をした江崎玲於奈だったのがその始まりで,その後,30年ぶりの受賞者になった小柴昌俊は,なんと理論物理では,大学でビリだったそうで,実験物理に移ってから,大成果を出せるようになったのである。その後,青色発光ダイオードで受賞した中村修二などは,企業技術者そのものであった。化学賞でも,田中耕一は島津製作所のエンジニアであったし,医学・生理学賞でも,実際の薬品などの製造につながる技術的な人が受賞,近年,日本人受賞者が続いているのは,日本が理論では弱くても,技術では世界一流であることを示すものであろう。免疫にかかわるRNA研究をしている現在の第一人者も,理学や医学でなく,工学博士なのである。いずれにしても,技術というものは,設計すなわちデザインと深く結びついたものであることはいうまでもない。

ついでながら,唐突かもしれないが,「日本維新の会」を創設した橋下徹は,遷都論が忘れられて久しい今,珍しく,大きなデザイン「大阪都構想」を打ち出したが,結局,府民からも否定されてしまい,国民からも政治家としては評価されなかったように,日本人が,「知」「情」に支配されてしまい,「意」を失ってしまっていることを感じさせるとともに,衰退の方向にあると言われる日本には,未来は無いのではないかと思わざるを得ない。

余談ではあるが,スポーツについての関わり方をみると,①自らやる人,②試合会場などに見に行く人,③テレビなどで見るだけの人の三種に分けられ,①が,身体を動かさずにはいられない人,②が,臨場感にひたらずにはいられない人,③は,頭で理解すればよい程度の人,ということで,今まで述べてきたことからすれば,①が身体すなわち「意」に,②が現在すなわち「情」に,③が「知」に対応するといって良いだろう。⇒コラム:"意"からみた新日本人論

この論TOPへ

ページTOPへ

第3論:誰もが参加できる"共"の創出~科学,芸術をつなぐデザイン

中国由来の日本語には,もともと「公私」という語があるが,「公共」の語を使うようになったのは,明治維新後,英語のパブリックの訳語としてからである。そのパブリックは,プライベート(「私」を意味し,「個」に対応する英語はインデペンデントである)に対置された語で,イコール「公」でないため,「公共」とされた。それゆえ,「公」と「共」の語は,混同されたままになっている。パブリックのうち,権力を付与されたものを「公」とすれば,そうでない中間的なものが「共」ということになる。

実際,イギリスには,「コモン」という語があり,住宅地には,日本でいうところの公園ではなく,地域の人たちだけで持ち合う「共園」というべきものが存在する。これに近いものを日本に求めれば,「入会」であるが,林野や漁業など地方のものであり,その入会権も,どんどん公権力にとられてしまうようになっている。都市部での共同井戸は,共同で所有管理した方が合理的であるとみなすことで,成立している。

比喩的に考えると,「公」である道路に,「私」である店が面していて,そこに大勢の人が歩いている状態は「共」であり,電車の中も同様であろう。そこで求められるのがパブリック精神であるが,それは「公」には関係なく,「私」がお互いに気を遣う「共」精神である。権力の種類から見れば,道路は,所有権は「公」にあるものの,利用権は「私」全てにあるが,個々の家は,誰もが勝手に入り込むことができない,所有権と利用権が一体になったもので,これが私権であり,日本ではとくに強いものになっている。

ハラッパは,誰のものでも無く(所有権),誰のものでもあった(利用権)⇒コラム

第1話:「公・共・私」についての議論~インターネット登場による激変

>赤字は補足説明

まず,公共(政策)の大御所であるユルゲン・ハーバーマスの「公共性の構造転換」(1961年,訳は1973年)であるが,膨大で緻密な論なので要約等は困難なので,いくつか参考になりそうなところを取り上げてみよう。

「第3講第1論:背景となる哲学」に登場するハンナ・アーレントを引用し,「私生活圏に対する公共圏の近代的な関係について,それが「市民社会」という公共的意義を帯びてきた私有圏を指し,社会とは,人間がただ生活のために,人間仲間に従属する関係が,公共的意義を帯びてくるような共同生活の形態であり,したがって,ただ生存の維持に奉仕する諸活動が,公共性の中で出現するだけでなく,公共的空間の相貌をあえて規定するような共同生活である」としている。>これを「共」とし,独立に考えてはどうか。

国民が政府と直接契約する当事者となっていくことが,言語史にも明確に表れ,イギリスでは17世紀中頃以来,それまで「世界」「世人」という慣用語だったものを,「公衆=Public」と呼ぶようになったという(仏独でも同様の現象)。>日本では,いまだ「世間」という語が主流であり,「公衆」は確立していないといえる。

18世紀政治哲学におけるアリストテレス的伝統は,なんと道徳哲学に解消され,それまでの自然や理性に対応するものが,大衆の社会に押し広げられ,「社会的」ということが「道徳的」と同義語になった。「諸国民の富」の著者アダム・スミスが道徳哲学の講座の担任であったのもムベなるかなという。>いわゆる「モラル」という見方が始まったといえ,前論の「意=善」にもつながる。余談ながら,日本でも,江戸時代以前は,いわゆる金持ちを有徳者と呼んでいたことにも符合するようだ。

市民的公共性は,国家と社会の間の緊張場面において展開されるが,あくまでも私的(民間)領域に属している。>日本では,国家と社会が未分化のままである。

家族的親密圏の空洞化は,家屋と都市の建設の中で,建築的にも表現されている。外部に対しては,前庭や垣根ではっきりと領域が強調され,内部に向かっては,各部屋の個室化と多層的な間取りによって可能になっていた私宅の閉鎖性が突き破られ,ついには,サロンや応接間の消失によって,公共性の社交への開放性も危うくなっている。私生活圏の喪失と公共性への通路の喪失は,今日の都市の居住様式と生活様式の特徴である。>私生活圏が縮小した上,公私が直接衝突しており,緩和=「共」が必要といえる。

マス・メディアによって普及された「文化」は,統合・同化の文化である。>グローバリズムは,ローカリティを壊すとういこと。

公共性は,経済的にも政治的にも,広告の機能を引き受けるようになり,公的領域と私的領域の厳しい分離という図式は崩壊,公私のカテゴリーには包摂されない特殊な再政治化された社会圏が成立した。>ここ10年のグローバル化は,世界全体が,政治からも切り離された,一つの幻想の社会圏になったといえる。

フォルストホーフは,立法・行政の二権分立が解消されて行く3つのパターン,①立法府がみずから行政権に介入,②立法府が行政府に権限を一部委譲(多くが政令によるようになる)。③立法府が規範化を断念し,行政府にフリーハンドを与える,を挙げている。>現在の日本はまさに③のパターンで,「公」権力が強くなり,立法府を介した「民」の力が発揮できなくなったということになる。

ハーバーマス以外に,「公共」「私」について,正面から書いた文献が少ないのは,それだけ難しい問題だからなのだろう。そこで,インターネットから,この問題を論じたものを拾ってみよう。

佛教大学の西川静一「日本における"公"と"私"の概念~公共政策との関連において,公私の基本構造を考える」をみると,

まず,公共政策が公共事業とほとんど同義語になっていることを指摘。>「共」のための「公」事業,しかもハードなものに限られる

五百旗頭による官民の関係の4段階を紹介。①官が公共性を独占(反対すると犯罪になる),②官が公共性を担うも,私の権利が憲法で保証される(官の介入を拒否できる),③官の公共性に対し,民が認定できる(政権交替がありうる),④民自体が公共の一方の担い手となり,官に認めさせる>1998年の日本は③の段階。ここ数年は,見かけ上,この段階に入っているが,悪い面が露わになってきている。民といっても,GAFAを代表に,限られた大企業が,公権力を独占したような状態が現出,民や私の扱いを明瞭にする必要がある。

西川が,安永寿延,溝口雄三から引用するところによれば,中国由来の「公」を,日本は「オオヤケ」と受け止め,「大屋処」,すなわち天つ神の住むところから,天皇を意味することになった。「ワタクシ」はその対立概念ではなく,私集団の統一シンボルであって,天皇制そのものに対応する。オオヤケの語は,ミヤ→ミヤケ→ヤケと転じたことにより生じたもので,ミヤケは天皇直轄下にある各地の拠点であり,支配機構そのものを示すもので,その中心がオオヤケ,すなわち天皇ということである(大宅氏のルーツが臣系であるのに対し,三宅氏のルーツがその他であることを示す)。いずれにしても,「公=オオヤケ」には首長性と共同性がともに入っており,明治維新後,輸入されたPublicの語が,公共と訳されても,ニュアンスとしてのオオヤケが残ることになった。中国語における「公」は,統治者のことのみ指すようにみえるが,日本に入った頃には,共同性を含んでいたらしい。つまり,あくまでも規範概念であって,君子などの実体概念とは全く別であった。

一方,日本人の「私」概念についてみると,一人称である私(ワタクシ)がそのまま私的領域を意味する語になっているのは,世界に類をみない。つまり,個人的ということと,私的ということが同義になっている。>現在の日本で私権が極端に強く,幼児虐待や空家崩壊などの問題につながっていると考えられる。

組織の単位である個人と,公的領域にある私と,社会的行為主体であるワタクシの三者は対立関係にあるはずであるが,日本ではあいまいで,官民癒着や公私混同がまかり通ることになり,本当の意味での近代化すなわち市民化が妨げられたといわれる。中国には「私」の語がなく,起源になる文字もないことから,日本独自の観念であるといえる。いずれにしても,公私のヒエラルキーや境界が不分明で移動的であり,公と官,私と個の関係も弛緩,モラル崩壊といわれる現状を生み出した。>維新後しばらくは,欧米を規範として,まがりなりにも,カッコウだけは保たれたが,官は公の上にアグラをかいて傲慢怠惰になり,個も私の上にアグラをかいて,自らを磨くことがない。長くトップを務めた安倍首相の振舞いがそのすべての象徴になってしまった。改めて公私の概念を明確にすることが必要であり,とくに,あいだの"共"を独立させることで,両者の関係を整理することが良いと思われる。

千葉大学の広井良典「"公・共・私"をめぐる進化と"グローバル化の先のローカル化"」をみると,

本論で考えようとすることに対応するようなタイトルであるが,公・共・私を,ローカル・ナショナル・グローバルに対応させ,また,マイケル・ポランニーの説に従って,公=政府=再分配,共=コミュニティ=互酬,私=市場=交換としていることから,私は個人でなく,いわゆる民,つまり,企業活動の視点からのものなので,違和感を覚える。工業化によって,コミュニティも,政府も,市場も,すべて国家に集約されナショナリズムに結びついたが,いまや,情報化の上での金融資本主義によって,国家が対応できなくなったため,これからは,①各レベルにおける公・共・私の分立とバランス,②ローカル・レベルからの出発,③国家保障から地域保障への転換などの必要性を提言しているものの,分かりにくい。>権力という点から,私を個人として捉えようとした場合,いまや大企業も公と同じであるというような発想の転換が必要になろう(官民といった場合の民は企業であっても矛盾しない=公私と官民は全く別概念)。

龍谷大学の宮野暉一郎「"公・共・私"型社会の新たな地域マネジメント・システムの姿」では,

地方分権のため,「公共とは何か」が問われる。20世紀には,大きな政府が公共性を独占し,福祉に責任を負ってきたことが,官主導,行政依存の社会構造を定着させたが,財政の健全性を破綻させた。>日本ではとくに著しい。近年,公共を私(市場)に横すべりさせる政策が進んでいるが,国民に責任を負わせることと裏腹で,結局,公共サービスが削減され,競争型社会になって行く。

そのため,「公共」を「公=権力」と「共=社会連帯」に分解して再編することが必要である。>まさに,本論で言わんとするところ。

強制力(権力)側に「公」を,非権力側で市場性(営利)側に「私」を,非営利側に「共」を置いた図も分かりやすいが,>文章はあまりに簡単で,評価しようがない。また,「私」を企業的なものとしてとらえているのも,前記のものと一緒で,>「私」の捉え方,民か個人かを改めて問いたい。

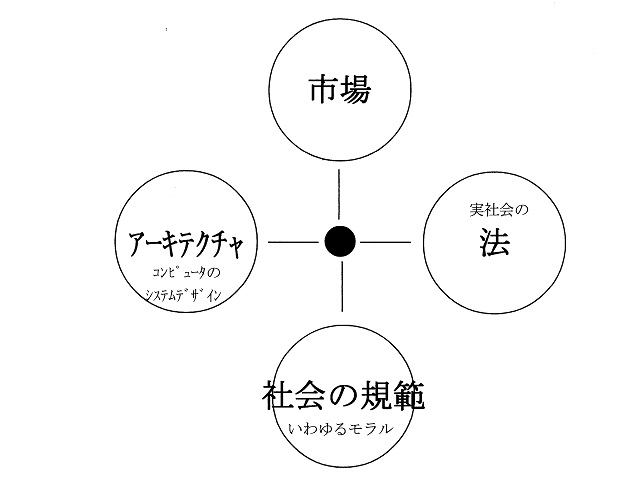

そのインターネットは,実に公私全体をカバーしてしまうものであり,その進歩に便乗したGAFAと呼ばれる企業が問題になっている。従来,公・共・私と考えられてきた「共」の考え方も根本的に変えざるをえなくなってきた。それに対応するように書かれたものをみてみよう。

ローレンス・レッシグ「CODE~インターネットの合法・違法・プライバシー」(1999年,訳は2001年)は,インターネット登場前の社会の法にあたるものが「CODE コード」であるという考えのもと,

人々はこれまでありえなかった形でコミュニケートするようになり,実際の法空間では許容されない社会が約束され,「我々は投票を拒絶し,おおざっぱな合意と動くコードを信じる」ことになった。

自由を構築するには,社会を何らかの「憲法」の上に築く必要があり,それは,構築するもので,見つかるものではない。>まさにデザインの必要性を指摘している。

サイバー空間で保護される価値とは何か。実社会では構造的なものの方が心配されているが,サイバー空間では内容的なものの方が問題である。

コードが所有されればコントロールされ得るが,そうでなければ,コントロールされないですむ。そのコードは容易に変化するということも,現実社会の法と異なる。>構造が内容をつくる=デザインすれば,その上で人々は動くということ。

議論になっている四分野は,①知的所有権(一見サイバー空間で著作権が脅かされているようにみられるが,現実社会で著作権保護が最大化していることが問題),②プライバシー,③言論の自由,④独立主権であり,サイバー空間は,レッテル貼りやヘイトなど,自由に対する新たな脅威を生んだ。

①の知的所有権は他の財産とは本質的に異なり,アイディアをとられても,自分がそのアイディアを失うわけではなく,(財産が減らない)非競合性が特徴である。トーマス・ジェファソンは,明快に,「発明はその性質からして所有権の対象にはなり得ない」と述べている。>匿名性を保証し,共有でるように"コモンズ"を残すよう設計すべきで,それによって文化の価値が発展することになる。

②のプライバシーに対する効率よい侵害については,モニタリングや監視によるしかないが,的確な解決は困難にみえる。

③の言論の自由については,自由にアクセスできたり,配布できることを規制するのは困難で,誰でも放送者になれること,自由であることに価値があると考えざるを得ない。

④の独立主権については,国家権力が強くても,規制をサポートするアーキテクチャが無ければ,国民は自由である。現在の中国は,そのアーキテクチャを国の隅々にまで構築してしまい,自由が全く無くなってしまった。サイバー空間では,同時に二つ以上の場所に住むことが可能になり,今後の大きな課題になろう。かつて,ハッカーは犯罪者そのものであったが,そのハッカーを利用することで,国の力を高めることができると分かり,評価が一変した(デビッド・ポストの論文「アナーキー・国家・インターネット」参照)。

等々を指摘,訳者の山形浩文の言うように,この本は,すべてが逆説的な見方,禅問答のようで,「政府が強化したがる管理を止めるには,政府の規制を強化せよ」,「今までのネットの成功は規制が無かったことで実現したが,今後は,規制することで,ネットの成功と自由が保障される」,極めつけは,「今後は意図的に不完全性を各種システムに導入しなければならない」とまでいっている。>デザインの必要性につながる?

最後に,この書につながるものとして,東浩紀と濱野智史が編纂した膨大な「ised 情報社会の倫理と設計(倫理篇)」「同(設計篇)」(いずれも2010年)を読みながら感じたことを羅列してみよう。

公私のぶつかりと相互無関心による問題:「共」空間=公に開かれた私・私に開かれた公・公でも私でもない第三のあり方>デザイン論(二元から三元へ)=境界面や?際ではうまく行かない=インターネットこそ"共"空間(組織としてはNPO・NGOが対応)=匿名性保てることで成立。

前提として技術的にできるかできないか=文明。

公:法的に合法か不法か(逃げ道になっている)=法・ルール=完全匿名(守秘義務)=エリート(トップダウン)=学校(不特定の大人数=一部必ず当たる)=プロや専門家(上からの垂れ流し)。

共:倫理的にやるべきかべきでないか=マナー・エチケット=ID固有(バックデータ無し)=なめらかな関係へ=ネット塾(不特定の少人数=当たった人のみ)="共"空間確立するには公私それぞれとの間にフィルタ必要。

私:経済的にやって得か損か(現代はこればかり)=勝手=完全顕名(バックデータ付き)=大衆(漫画・ボトムアップ)=旧来の塾や寺子屋(特定の少人数=当たり外れ)=マニアや同好者(大衆の群衆化)。

プロシューマ(生産し消費する)=すでにある歌人などを見ると現実はプロシューマ同志が結託し他を排除している。

「共」=異質性を前提とした相互理解の枠組み>差別を否定するあまり異質性まで否定する傾向(血液型など)>互いの違いを知っていた方がケンカをしなくて済む=というより自らの得意なものが分かる>各国・各民族相互理解の原則。

第2話:公・共・私を敷衍して考える~あらゆる境界を打破し,間を埋める

第1話で述べてきたように,既往の議論には,公私の「私」について,官民の「民」と同義に扱い,私企業としているものが散見されるが,現代は,少数の巨大化,グローバル化した企業が,あたかも,「公」の国家,あるいはそれ以上に,権力を及ぼしているようになったことから,従来の「公」が,それら企業と市民の間にたって,調整するという奇妙な三角関係にもなってきている。

Wikipediaでも,公共的活動には,①国家や地方自治体が国民・住民=市民から集めた税金を担保に,雇い入れた公務員を使って行う活動と,②公務員ではない個々の市民が,様々なネットワークを母体として,ボランティアや寄付金などを原資として行う活動という,大きく二つのものがあるというが,①が「公」で,②が「共」であることはいうまでもない。このような説明では,公私と官民が同義になってしまうきらいがあるが,第三セクター以降,独立行政法人まで,様々な形で,公共(官民)の境をあいまいにするものが次々と出てきている。

>民主主義と資本主義で発展してきた欧米においては,「私」「個」は,市民であり,企業である。「公・共・私」が「官(公):民(企業)・市民」に対応する三角関係とみるならば,社会主義国が失敗したのは,「官(公・企業)・市民」という二者関係で,循環しようがなかったということになろう。

以上を踏まえた上で,本論では,「私」は,あくまでも個々の人々(市民・家族)として扱う。大企業も「公」に近いものであって,「私」が活動しやすいためには「共」社会が理想であるという観点に立って考える。

トータルな社会としての枠組みである「公・共・私」は,空間的には大中小に,時間的には長中短に,そしてもちろん,人間的(組織的)な大中小に対応する。前論の「知・情・意」との関係では,「公」が,万人に対する「知」に,「私」が,個々人に対応する「情」とすれば,「共」は,連帯を生み出すような「意」に対応するものであろう。つまり,公・大・長の「くにづくり」,私・小・短の「いえづくり」,その中間,共・中・中の「まちづくり」ということになり,つめていけば,あらゆる層で,中間レベルのものを創ることが,そのまま「共」を生み出すことになる。そのためには,公私双方が譲ったり,提供したりする「意」が必要になる。まちづくりでは,マンションの公開空地,戸建て住宅の道路側のオープン化などがとりあえずの例になろう。

公・共・私の対応イメージ

| 公 | 共 | 私 | |

|---|---|---|---|

| 空間 | 大 高 国以上のスケール マンション みち |

中 中 地域・自治体スケール タウンハウス みどり |

小 低 共同体以下のスケール 戸建住宅 いえ |

| 時間 | 長 みち |

中 みどり |

短 いえ |

| 人間 | 大 大企業 大病院 |

中 中小企業 団体クリニック |

小 なりわい 個人医院 |

| 利用 | 制限 | 自由 | 入れない |

| 権力 | 官 | 議会 | 民 |

| 議論 | 発言に全責任 | 発言に半責任 | 発言に無責任 |

| 組織 | 団体 | 連帯 | 徒党 |

| 福祉 | 公助 | 共助 | 自助 |

| 市場 | 支給・下賜 | 交換(プロトコル) | 占有 |

以下は,とりあえずの断片的イメージである。

"共"空間

日本の建築空間では,縁など,自然との間に共空間があった。現代の公開空地も共空間。

あらゆるものの境をつなぐ。本来ネコが自由に出入りしていた(ペットの住みよい街づくり)。

"共"空間の例としての散歩都市⇒コラム

境界を越える動物(ペット)としてのネコの話⇒コラム

中間サイズの価値

マンションと戸建に対するタウンハウスは,独立住宅に近く(接地+接空),高さ(3階建)や間口凹凸などで一般住宅地になじみ,中間建設業に対応する。大病院と個人医院の中間サイズのもの(クリニック)も出始めている。

「小さな国」と言って逃げるな(自分たちさえ幸せなら良い)・「大きな国」と言っていばるな(覇権・支配)>外部からは大国としてみられていることへの自覚=貢献すること(大国主義でも小国主義でもない第三の在り方)

「共」組織=NGO,NPO,ボランティア・・・:頑張っている人を(足を引っ張るのでなく)支援する。日本人は徒党を組むのは得意だが,連帯(相互連鎖)することが不得意(インターネットに可能性)。

第3話:"共"の明確化~デザインへの道

今まで述べてきたように,公共についての議論は少なく,とくに,「共」空間のみを意識したものは,ほとんど見られない。それだけに,わずかなながら見られる文献は,意識の高いものなので,過去・現在・未来の視点から,一つずつとりあげてみよう。

1:過去にあった"共"空間の見直し

過去にあった「共」空間の見直しを考える参考になるものとして,待島聡史・宇野重規編著による「社会のなかのコモンズ~公共性を超えて」(2019年,白水社)があり,以下,それに従って,概説する。

コモンズとは,中世イギリスを起源とし,牧草地などの自然資源を地域コミュニティで共同管理することを意味するもので,日本の入会地に近いものである。ギャレード・ハーデンが「コモンズの悲劇」という論文で,少数の人間が短期的な自己利益を追求することで,容易に破壊されてしまうこと,それを回避するには,国家管理か私有地分割しかないと指摘して議論を巻き起こし,それに反論するかたちで,ノーベル経済学賞を受賞したエリノア・オストロムが,地域の共同管理にはなお可能性があり,そのためには,信頼と互酬性の確保が必要であると指摘して大きな反響を呼んだ。国家管理か私的所有かという二者択一ではない,新たな可能性が見えたことで,現代資本主義社会を再生させる意義があるのではないかと,世界での研究が一気に進むことになった。

資源を適切に管理するコミュニティが存在するためには,「相互性」「ソーシャル・キャピタル」「信頼」「互酬性」,それらを支える「フォーマル・インフォーマルな制度」が必要であるが,そうであれば,コモンズという入会地のようなものに限らず,あるコミュニティが共同管理するような資源なら,なんにでも適用できるのではないかと,期待も高まっている。

コモンズはあくまでもイングランドの概念であり,英語の「コモン(common)」という語は,「パブリック(public)」に対し,独特の含意を持つ。とくにコモンズという場合は,具体的なものや場所,空間との結びつきが強く,いわゆる公共性が抽象的に論じられるのに対し,具体的な権利やネットワークを指すことが多い。コモンズと関係する語コモンウェルスが,ラテン系の語リパブリック,つまり共和制・共和国を,イングランドの語として表すようになったことにも,微妙な違いが見られるのである。

以上のようなことを前提に,

①近代日本における共有地問題,

②小樽を例に,衰退する地方都市におけるコモンズ,

③公的賃貸住宅をめぐって,コモンズとしての住宅は可能だったか,

④カナダの先住民対策として,保留地というコモンズの苦悩,

⑤新たな可能性を探究する,コモンズとしての政党,

⑥移民・難民のコモンズという観点から,ミートボールと立憲主義,

について,それぞれ識者が論じており,実に,幅広い観点から,コモンズ的な存在の可能性を提示している。 これらを具体化していくためにも,制度的デザインが必要になってくるといえよう。

2:現在における"共"空間の試み

現在における"共"空間の試みを考える参考になるものとして,馬場正尊がインタビュー形式でとりまとめた「PUBLIC DESIGN 新しい公共空間のつくりかた」(2015年,学芸出版社)があり,以下,本書に従って,概説する。

冒頭で,本書をまとめた目的を,公共という概念自体を改革する方法を探すこと,新しいパブリックをデザインすることを意図し,①マネジメント(経営),②オペレーション(運営),③コンセンサス(合意形成),④プランニング(企画設計),⑤マネタイズ(収益化),⑥プロモーション(情報発信)の六つが重要なキーワードになることを指摘しているが,前項のコモンズの話を踏まえれば,新しいパブリックスペースは,新しいコモンズであり,「共」空間の創出(デザイン)であって,新たな公共空間というより,公から共を独立させようとする行為といえよう。

馬場が,「パブリックスペースについて考えることは,社会を動かす新しいOSについて考えることである」とか,「とりあげた新たなパブリックスペースを創出した人たちには,今のシステムを否定するのでなく,プラグマティックに理想を実現していくこと,他者との差異やオリジナリティより,一般性,汎用性を重視していて,競争原理とは違う新しい資本主義の姿を感じることができる」といっているのをみると,>デザインを論じようとしている私としては,我が意を得たりといった感じがする。

彼が取り上げた順に,6人それぞれが何をしたのか,簡単に述べると,

①木下斉は,早稲田商店会の再生を図るべく,行政に頼らずにまちを経営するしくみを創り出し,熊本に招かれて,城東通り商店会を活性化するための,完全民間型の株式会社を立ち上げた。

②松本理寿輝は,小竹向原で,地域とつながるべく,ベーカリーと一体の保育園を構想,高い壁を乗り越えて実現させて,広く認められるようになり,六本木,吉祥寺など,各地に株式会社組織の保育園を実現させている。

③古田秘馬は,出勤前のビジネス人を対象に,彼らの向上心に応える市民大学「丸の内朝大学」を組織して定着させたと思うと,「六本木農園」という都市型農業と一体のレストランを実現するという破天荒ぶり。彼は,「パブリックな空間は,"第三の人たちのもの"と皆が思った瞬間に,誰のものでもなくなってしまう。パブリックとはいえ,対象を明確にすること,つまりプライベートな空間にしてこそ生き生きとしたものになる」という重要な指摘をしており,>かつて,多目的空間は結局無目的であると判明したことにも通じるものである。また,「パブリックデザインとは,一言でいえば,共通価値をつくるということ」の指摘は,>まさに,「共」空間の本質をついたものであろう。

④小松真実は,自らミュージシャンであったことから,彼らの活動が円滑にできるようなファンドからスタートし,今や盛んになっているクラウドファンディングを先駆しただけでなく,それらほとんどが単なる寄付で終わるなか,明確な投資という形のファンドとして,幅広いベンチャーたちのニーズに対応するファンディング会社にしながら,社名はミュージック・セキュリティーズと,誕生の時の名をそのまま残している。投資ということは,利益を還元することであり,当然リスクも伴うが,綿密な調査,とくに事業をやる当の本人にやる気を見定めるなどして対応,単なる寄付でなく投資することで,お金を出した側も関心を持ち続けるということにつながり,東日本大震災で被災した企業の再興も実現させている。>頑張る人たちを支えるという考え方に共感を覚える。

⑤田中展明は,インターネットの普及で,メディアアートの制作現場がそれに依存するようになり,本当に創造的な共同作業ができなくなっていることを憂い,創造的な人材が集まって作品を生み出せるような新たな空間,CoLabを生み出し展開している。

⑥樋渡啓祐は,佐賀県武雄市長に当選するや,次々行政改革,極めつけは,市立図書館をTSUTAYAとスターバックスと一体にさせ,全く新たな場を創出して,全国的話題になった。公共施設を民間の利益に供したとの批判を受けて,残念ながら,次の選挙で敗退してしまったが,図書館の方は,今や,市の最大の観光資源になっているように,「共」空間を考えていく上で一石を投じたものであろう。

3:未来に向けた"共"空間の創出

いよいよ未来にむけての「共」の創出ということになるが,ここで避けて通れないのが,アントニオ・ネグリとマイケル・ハートによる「コモンウェルス~<帝国>を超える革命論」(2009年,訳は2012年)である。彼らは,本講の冒頭にあげた諸問題のうち,現代のグローバルな公私の諸権力に対する,民主主義の行き詰まりを打破すべく,新たな革命に向けて,すでに,「帝国」(2000年,訳は2003年),「マルチチュード~<帝国>時代の戦争と民主主義」(2004年,訳は2005年)の2作を著しており,三部作の完結編にあたる。コモンウェルスの「コモン」すなわち「共」をキーワードに論を進めていることから,>彼らの言わんとするところによって,「共」の話とともに,なぜ,デザインかについても,明らかになると思われる。

「序」でいきなり,グローバル化がもたらす主要な結果のひとつが,「共」的世界の創出であると明言,そして,「共」とは,①物質世界のコモンウェルス(空気や水など,共的な富)のように,人類全体の遺産としてともに分かち合うべきものとしての認識がすでに確立しているものがあるが,それ以上に重要なものとして,②知識や言語,情報など,社会的生産の諸結果があるとする。その「共」が,世界的な民営化によって,主として大企業の私有財産のようになってしまって,共和制,近代化,資本が「共」を腐敗させていくといいう。結論として,「共」の制度化が必要であるとし,「装置」という語を導入して,「戦略的目的に向けられた異質な諸要素からなるネットワークである」と説明している。>「共」の腐敗の端的な結果が,地球温暖化問題であり,本講では,まさに,未来を先取りする「共」の制度化,「装置」こそが,デザインということになるのである。

自由資本主義が「共」を奪っていくのであるから,大企業も含む「帝国」の支配に対しては,「共」を創出することが抵抗の基盤になり,そのためには,「知ること」から「すること」への転換が必要で,「意思決定力」の問題に至り,社会的レベルでの意思決定をする能力が求められ,集団として意思決定を行うには「統一性」が必要であるという。古代ギリシャ以来,「意志」が道具的知識を超出するという原理は,激しい批判にさらされながらも,独断論哲学が生に課した知的階層秩序と対決してきたが,哲学史におけるこのオルタナティブな流れは,今なお生き続けているといい,アウグスティヌスや,ドゥンス・スコトゥスらその系譜をあげて説明している。そして,面白いことに,思想的には遠いはずの,プラグマティズムと共鳴することを指摘,C.S.パースの話をもとに,プラグマティズムは人間の欲望が自然に適応していることを実証しているという。>「意」の復権など,言わんとすることは,この第一講そのものであり,「意志」の話は,第三講の拠り所となる哲学の,ハンナ・アーレントの話そのものである。

「共」を生産し,発展させるためには,私的(資本主義的)権威からも,公的(国家的)権威からも自律していなければならず,それこそが本当の自由である。大都市こそ,出会いの場であり,「共」の生産工場であるという。>マルチチュードという分かりにくい用語も,強いて訳せば,かつての,人民,大衆レベルではなく,自由で意識の高い市民のカタマリといった感じになろうか。「共」の概念が明確になってきたのは,知的所有権の問題であり,特定の学者や団体によって閉じ込められてしまっていた「知」の領域が,インターネットによって,「共」の世界に引き戻されてきたという。>本論の第一話に同じ。

最終章は,本書の目的たる「革命」に至り,武器と暴力の語がそもまま使用されているが,戦争(軍),すなわち,武器と暴力を否定するマルチチュードと矛盾することを意識してか,最後の最後に,可能性として,美術史家アロイス・リーグルが提示した「芸術意志」の概念をあげており,特異な芸術表現を一貫性のある制度的発展として統合するような欲望(つまり意志)としてとらえるのが良いとし,付録として,「幸福を制度化する」という項を設け,幸福とは。民主的な意思決定力を発達させ,実戦訓練を推進するプロセスであるとまでいう。>本講を学べば分かるように,まさにデザインそのものに接近しており,「革命」は,本講でいうところのデザイン,つまりカタチにして人を動かすことに置き換えられるべきものといった考えに近づいているが,なお,芸術を離れることができないため,デザインに至らない。

補足的であるが,「大人のための社会科~未来を語るために」(2017年,有斐閣)も参考になろう。本書は,今の時代が,いわゆる西欧近代が終わって,次の時代に入ろうとする大変革期にあるにもかかわらず,社会は思考停止状態にあり,学問はタコツボ化しているなど,現状を憂える4人の若手識者(井手英策・宇野重規・坂井豊貴・松沢裕作)が,あえて上から目線で書き上げたという。以下,4部12章を簡単に紹介してみよう。

第Ⅰ部:歴史のなかの「いま」: いまを歴史の転換点と感じること自体,歴史の流れのなかに,どのような区分の線を入れて,どのような基準で社会を切り取るかを問い直さなければならない時代であることが最も重要であるとし,①GDPという指標のもつ意味と,戦後日本の財政の歴史を見直し,②とくに,日本人を「勤労」という呪縛から解放することが必要であるとした上で,③時代区分についての考え方を,歴史的論争を踏まえて論じている。⇒時代区分については,日本史話三講の時代循環論を,ぜひ参考にして頂きたい。

第Ⅱ部:「私たち」のゆらぎ: ①まず,民主主義の根幹の一つとされる多数決についての問題を詳しく解説,私たちのことは私たちで決めるということの意味を問い直し,②次に,全ては選挙で決められるというような言に騙されないよう,デモなどの運動の正統性を明確に論じ,③その上で,私(まさに公私の私)が何を意味しているのか,社会問題の個人化,たとえば,進路が試験だけで決まってしまうこと,それと並行に,資本主義による市場拡大のためのパーソナル化が進んで,個別化どころか孤立化しており,それが,支配層にとって都合が良いため,改善どころか,強化されてしまっているなど,強く問いかけている。

第Ⅲ部:社会を支えるもの: ①公正,②信頼,③ニーズという三つの社会的なキーワードを手掛かりに,私たちが社会を動かすために必要となる,共感,連帯のための条件を論じている。世界の先進国のなかで,日本では,とくに信頼度の低いこと,それが,(信頼ではない)安心社会につかったままでいることのツケであるというような重要な指摘もある。

第Ⅳ部:未来を語るために: ①まず,第Ⅰ部の歴史のなかの「いま」に対応する歴史認識で,過去をひらいて未来につなげるためには,アーカイブスの重要性は外すことのできないものと,これでもかというほど論じており,安倍政権の公文書軽視や歴史認識の危うさにいたたまれない気持ちが強く表れている。②次に,時代の転換点においては,必ず「公」の領域が再編されるという本書全体でも最も重要な章で,>公共私論の本質そのものともいえよう。③最後の最後は「希望」で結んでいる。>希望のないところに未来は無いということであり,本デザイン序説の論者としては,未来へのデザインがあってこそ,希望は生まれるといいたいところでもある。

さらに,リベラリズムの立場から公共性の哲学を展開してきている井上達夫が,1986年に刊行した処女作「共生の作法」は,その後の世界の動きを予見しているところもあって,読み継がれきたが,最近,世界では,リベラリズムへの信頼が著しく低下するとともに,社会の対立が激しくなってきたこともあってか,2021年に,その増補新装版を刊行したので,デザインが,「共の創出」のためにも必要であるということへの一つの回答に当たるものとして,取り上げておく。

井上は,結論としてなお,共生のためには,全く意見の異なる相手までをも受け入れる寛容をもって,会話を積み上げることしかないと,流石にゆるぎないが,現実を見る限り,その可能性はますます低くなっているように思われるものの,彼が,基本命題とした「正義は共生の作法である」という言葉と,公共哲学の世界的な傾向になっている「善に対する正義の優位性」への疑問から見ると,個々人に属する「善」を活かすために,社会的に制度化したのが「正義」であると考えているように見られる。その正義は,時代とともに当然変わって行くものであり,そのためにも,会話が必要であるということだろう。

>処女作に続いて刊行した書のタイトルが,「法という企て」「立憲主義という企て」というように,「企て」に着目していること,「分かること」より「信ずること」に価値があると認識していることなどをを見ると,「知・真」よりも「意・善」を指向しており,制度化(企て)ということは,まさに,デザインに対応するものであるといえよう。

おわりに

この節で取り上げたような本が相次いで出版されていることは,まさに,科学とは別の,デザインの確立が必要であることを示しているように思われる。また,それ以外でも,多くの書物で,科学が細分化され,同じような分野でさえ,専門外の人とは話が通じなくなってきていることへの危惧が表明されている。学際的な場ということで解決できるものではなく,せっかく横断的な組織をつくっても廃止に至ってしまうというような現実をみると,デザインを科学(さらには芸術)に並ぶものとして位置づける必要性が高まっていると思われるが,如何であろうか。

なお,第2講のデザイナ的人物末尾で紹介する松岡正剛(千夜千冊エディション)「編集力」(2019年)の,ヴァルター・ベンヤミン「パサージュ論」(1982年,日本語訳は1993~5年)によれば,パサージュとは,18世紀からパリの中心街に登場したアーケードのことで,ベンヤミンにとって,移行者であって街路者であり通過者,つまり,境界をまたぐ者ということで,その視点から,「個人にとっての外的であるようなもの」と「集団にとっては内的なもの」との絶妙な線引き(敷居)はじめ,膨大な洞察を導いているという。>まさに,共の論であり,ベンヤミンは,ほかにも,「類似性の理論」「模倣の能力について」「技術的複製可能性の時代の芸術作品」などの著作を遺していることから,さまざまに,参照すべき人物といえよう。

この論TOPへ

ページTOPへ