引田康英の九品塾・必須講座

科学・芸術にならぶ デザイン三講

第Ⅲ講:デザイナになる(その方法)

安藤礼二「井筒俊彦 起源の哲学」より

井筒俊彦は,大学在学中に折口信夫の「憑依」論に強い影響を受けていたが,自ら'無垢なる原点'と記し,哲学の発生を論じた「神秘哲学(~ギリシャの部)」で,ディオニソスに闇の世界を見出し,それに対比する光の世界を,「一即全」「全即一」のプロティノスに見出だした。>「一即全」「全即一」がデザインの極であることは言うまでもない。「コーラン」を研究する過程で,「信」を根拠とする宗教と。「知」を根拠とする哲学の対立・相克を経て,イランのシーア派スーフィズムに,「神秘」の実践と「光」の哲学の統合を見出す。>信じることは「意」の世界であり,イスラームは,欧米の「知」の世界とは相いれない。

イスラームのシーア派は,神に付された無数の名と無数の属性を一つにまとめる「無」から生み出された「一」を,「統合的,絶対的一者」アッラーとし,「存在」と名付け,存在は一であると共に多であり,多でありながら一である「存在一性論」に至った。ムハンマド自身,預言者は「神の子」という特別な存在でなく,普通の人間で,その点でのみキリスト教とは全く異なると語っているように,偶像は全て否定,誰もが預言者足り得るのである。>それ故に,イスラームの建築と庭園は,デザインの極とも言えるものになっており,誰もがデザイナであることにも通じる。

井筒は,折口の影響による憑依と,直接の師である西脇順三郎の影響による言語学から生み出された,初の英文著作「言語と呪術」によって,世界に飛躍することになるが,吉本隆明の「言語にとって美とは何か」もそれと瓜二つであり,夏目漱石の「文学論」も共振している。>これらの人物は皆,アカデミスムの外の人,「知」の世界にとどまるような人たちではなく,学者というよりデザイナであったと言え,井筒もまた,アカデミスムから敬遠されることになる。

鈴木大拙の仏教も,折口信夫の神道も,井筒俊彦のの一神教も,全体主義の源泉になったと,批判され続けているが,戦争に賛成していたわけではない。異なったもの同士を一つにつなぎ合わせる「不純」を生きたのであって,他者を切り捨てる「純粋」志向では無い。大拙は僧侶でなく居士であり,折口は神職にも就かず教組にもならなかった。互いに直接的あるいは間接的な関係を持ちながら,大乗仏教の如来蔵思想にもとづいて,それぞれ独自の学の体系を築き上げた。彼らの学と表現は,互いに交響し合い,共振し合うものであった。>「知」の世界でなく,「意」の世界の人たち,すなわちデザイナであったということで,ここで,なお「学」すなわち「知」の土俵にあがろうとすれば,やはり,排斥されてしまうことを指摘せざるを得ない。

金剛経の如来の解説のところで,はじめに行為,動詞による表現が行われ,その結果として「我」が可能となる。・・・サンスクリット語の「心」は,チベット語では,「真言」としての「心」と,「身体」としての「心」と使い分けられる。・・・>「知」と「意」に対応することは言うまでもない。

最後に再び,井筒俊彦の「神秘哲学」は,ディオニソスの憑依があらわにした世界認識の二つの方法,「脱自」から密儀宗教が生まれ,プラトンのイデア論として整えられ,「神充」から自然哲学が生まれ,アリストテレスの質料形相論として整えられ,その二つの流れが,プロティノスによって統合されるまでの流れを描ききったものであり,ニーチェ以降,ハイデガー以降を生きる意識的な哲学者,フーコー,ドゥルーズ,デリダらは,その「おぞましさ」自体に踏み込もうとし,プラトニズムをてん倒し,再生した。>アリストテレスからの「知」の世界への疑問であり,プラトンの「意」の世界へ踏み込むもので,これこそデザインになるはずである。

演繹・帰納・アブダクション

演繹この袋の中の豆はすべて白い(規則)。

これらの豆はこの袋からこぼれ出たものである(事実)。

これらの豆は白い(結果)。

帰納

これらの豆は白い(結果)。

これらの豆はこの袋からこぼれ出たものである(事実)。

この袋の中の豆はすべて白い(規則)。

アブダクション

この袋の中の豆はすべて白い(規則)。

これらの豆は白い(結果)。

これらの豆はこの袋からこぼれ出たものである(事実)。

コラム>山本義隆「世界の見方の転換」

山本義隆「世界の見方の転換」は,「1 天文学の復興と天地学の提唱」で,アリストテレスに始まりプトレマイオスによって確立された古代の天文学とその継承を,「2 地動説の提唱と宇宙論の相克」で,コペルニクスによる太陽系の体系化と世界の一元化と,その受け入れ状況を述べ,宗教改革とあいまって,最大の信奉者メランヒトンによる数学的天文学の隆盛をみるという話を経て,「3 世界の一元化と天文学の改革」で,たまたま彗星や新星が相次いで現れ,アリストテレス的世界が解体,ティコ・ブラーエによる詳細かつ継続的な観測が行われ,ケプラーの天文学の改革に至る,時代を追った詳細な論であるばかりか,山本義隆の「あとがき」によれば,なぜ西欧に近代科学が誕生したのかという問題意識で始めた「磁力と重力の発見」(全3巻,2003年),「十六世紀文化革命」(全2巻,2007年)と三部作を成す膨大なものであるが,ここでは,その最後となる「世界の見方の転換」の「3 世界の一元化と天文学の改革」によって,ケプラーから遡る形で簡単に紹介することとする。

そもそも,プロテスタントの聖職者になろうとしていたケプラーは,数学が得意であったことから,上述した,コペルニクスの地動説の最大の信奉者メランヒトンの弟子になって,宇宙に開眼するや,幾何学をもとにした「宇宙の神秘」を著し,メランヒトンの全面的支援で出版されるや,一躍,新進の天文学者としての名声を確立するとともに,その考え方を証明すべく,何とか観測データを手に入れようとしていたところ,国王の反宗教改革によって,ティコ・ブラーエのもとに逃れることになり,まもなく彼が死去したことで,その膨大な観測データに触れ,第一,第二法則を発見すると,「新天文学」を発表,さらに,第三法則を発見すると,「宇宙の神秘」以来の自らの考え方につながる「宇宙の調和」を発表するに至ったのである。ちなみに,コペルニクスの説を知ったブラーエは,半ば受け入れながらも,なお天動説にとどまるが観測データによって証明すべきであると,貴族出身の財を自ら設計した機器の製造につぎ込み,領主に与えられた地に大きな天文台を建設,史上初めて詳細で継続した観測データを蓄積していきながら,地球の周りを回る太陽の周りを惑星が回るハイブリッド案ともいえる体系を提示,世の中に受け入れやすかったため,長く使われたという。

ケプラーは,コペルニクス地動説の不十分性を克服すべく,天文学を自然学(物理学)と一体にしようと,観測データとの精確な一致を求めて,惑星についての三法則を発見,地球とその他の惑星がまったく同一の原理にしたがっていることを明らかにし,真の意味で地動説を完成させ(コペルニクスを超える決定的転換),ニュートンの重力発見とその後長く続く近代科学の核になるニュートン力学が華開いていくという点で,学問上,史上最大のパラダイム転換を成したが,要は,コペルニクスさえそうであった,観念的なものだけでの説明を否定し,実際的(経験的)なものによって証明すべきであるということを徹しようとし,その科学上のプログラムは,地球中心の天文学を打倒する大胆な試みであっただけでなく,理論と実践において数学的科学における懐疑論をも論駁するものであり,さらに,仮説は順次交代によって,その都度よりよい体系が形成され,より真実に接近してゆくと確信していた,天文学者にはそのような仮説の使用が許容されているプラグマティズム(本巻全体で一か所しか出てこない)に尽きていると言う,だからこそ,パースもケプラーを取り上げたということであろう。そのケプラーにティコ・ブラーエの観測データが渡ったということ自体奇跡的であり,神を信じざるを得ない。

冒頭にも記したように,この時代,のちにハレー彗星として特定されるものを含む,いくつかの彗星に加え,新星が登場,望遠鏡が使用される以前のもっとも印象的な連続的出現,それ以前には,彗星・新星の登場は何等かの予兆であるとしてしか捉えられていなかったものが,天体の現象として関心を引くようになり,コロンブスに西方航路の確信を持たせる手紙と地図を送ったトスカネッリを皮切りに,継続な観測をする天文学者が登場,アリストテレス気象論にほころびが出始める。現代では,ローマ帝国最大の悲劇作家として知られるセネカの著作が,15世紀になって知られるようになり,シェイクスピアを生み出すことになるのであるが,そのセネカの晩年に語った唯一の自然学の書「自然研究~自然現象と道徳生活」は,アリストテレス自然学に対置される理論の重要な源泉となり,古代科学の復興に寄与,その影響は彗星をめぐる議論にくりかえし現れ,ケプラーも「宇宙の神秘」で言及,16世紀のモンテーニュは「エセー」において多数引用しているほどである。

セネカは,自然学において知られていることがあまりにもわずかで不確かだということから「自然研究」を著したらしく,彗星を天体とみなしたのをはじめ,その思想はきわめてプラグマティックであるが,後述するルクレティウスの「物の本質について」もまたそうであることから,アリストテレスを代表とするギリシャの思想が頭だけで生み出された観念的なものであったのに対し,ローマ人の思想はきわめて実際的であり,まさに,そのことによって,ローマ帝国が生まれ,水道やコロッセオなどハードなもの,ローマ法などソフトなものをデザインし,長期にわたってヨーロッパから地中海一帯を支配したといえる。近現代で見直せば,ヨーロッパの独仏など大陸の哲学が観念的であったのに対し,イギリスのそれがきわめて実際的であったことが,大英帝国を生み,そこから派生したアメリカで,プラグマティズムとなったことが,現代世界の,とくに科学技術の分野における,覇権を握らせることになったとすれば,文明史としての歴史は繰り返されていると言えるのではないだろうか。

古代ローマのプラグマティックな思想がルネサンスを生んだとすれば,16世紀の医者パラケルススの,没後に再評価されることになった,彼の著作のうち,医学思想の書「パラグラーヌム(邦訳タイトルは奇蹟の医の糧)」には,「大学で教育されている哲学はアリストテレスやアルベルトゥス・マグヌスなどによって書かれてきたものである。しかし,誰が嘘つきどもを信じるだろうか。彼らは,自然の光にもとづいて語るのではなく,空想にもとづいて語る」「私の反対者は思弁を試みるが,私は自然から教えを説く。思弁とは空想のことであり,空想は夢想家をつくる」と断じており,思弁に対して経験を,理論に対して実践を優先させるべきという,プラグマティストの面目躍如であるが,そのパラケルススの,アリストテレスとは全く異なる天界モデルから大きな影響を受けた一人が,ティコ・ブラーエであり,まさに,観測という,実践を通じて経験を積もうとしたのである。

プトレマイオス以来の有限宇宙にこだわって惑星天球なるものが存在しないと表明するのが遅れたティコ・ブラーエより二つ下のジョルダノ・ブルーノは,それより早く,コペルニクス改革に内包された自然学(物理学)的で宇宙論的な意味をいちはやく洞察し,その帰結を極限的に推し進めた無限宇宙論を展開したが,15世紀初頭に発見され,ルネサンスの思想に大きな影響を及ぼした古代ローマのルクレティウスの「物の本質について」に書かれた「宇宙はいずれの方向にも限界はない」「宇宙が無限である以上中心なるものはありえない」といった考え方や,ルネサンス初期の思想家ニコラウス・クザーヌスの「知ある無知」「反対の一致」,それぞれの独自な個性を持ちながらも、相互に調和しているといった,近代的思考を準備した独自の思想などに負っているものの,宇宙は無限であるにとどまらず,そのなかに無数の世界(太陽系)が存在するとした点で革新的であり,アリストテレス以来語り継がれてきた惑星天球つまり惑星を駆動するメカニズムの喪失にとどめを刺すようなもので,実に「哲学者がたくさんいるなかで,アリストテレスほど,空想にもとづき自然から乖離した人物を知らない」とまで酷評,その異端ぶりは際立ち,52歳の時,火刑に処せられてしまった。

ケプラーの師メストリンは,彗星登場以前から,コペルニクス理論の説明能力と統合能力を高く評価していたというが,これこそパースのいうアブダクションに対応し,ケプラーは,「宇宙の神秘」の段階で,コペルニクスによる「宇宙の形態とその部分の確固たる均衡」「諸天体の運動の調和的結合」の発見,すなわち太陽系の体系としての把握に据えていたというから,まさに,デザイナ的であり,パウリが「ケプラーは元型的イメージを背景に太陽と惑星を眺めている」と言う元型は,「宇宙の神秘」で提示した正多面体のように,まずもって幾何学であり,暗黙知の項の「シンメトリー」に対応することを指摘しておきたい。メストリンはまた,登場した彗星と新星についての論考のほか,月の観察によって,アリストテレスの二元的世界像に対する重要な反証を行うとともに,確信をもって,コペルニクス説を受け入れ,この時代に占星術を明確に否定した数少ない天文学者の一人で,アリストテレス自然学批判が占星術と直結している。

なお,山本義隆は「あとがき」で,世界は神の手によって創られているとしていたケプラー直後に,ガリレオが,近代的実験思想を創り出し,自然に対して人間が上位に立つことによって,真の革命が始まると考えているといいながら,執筆中に福島原発事故が起こったことで,それ以前から訴えてきた原発批判を改めて述べているが,原発こそ,神をうしなった人間が,すなわち科学至上主義が生み出したものではないか,神を敬うケプラーに戻るべきではないかと思わざるを得ないが如何であろうか。

プラグマティズムにおける記号の定義

①一方においては,ある対象によって以下のように(記号として)規定(あるいは特殊化)され,他方においては,その解釈者の心を以下のように(解釈項として)規定する任意のもの,すなわち,解釈者の心がそれ(記号)によって媒介的に,あるいは,間接的に,それ(記号)を規定している実在的な対象によって規定されるような,そのようなものである。②"記号"とは一つの"認識可能対象"であり,一方においてはその"対象"と呼ばれる,<それ以外の>何ものかによって,(記号として)以下のように規定(すなわち特殊化)され,しかし他方では,現実の,あるいは潜在的な心を以下のように規定するものである。すなわち,その"心"の規定とは私が"記号"の"解釈項"と名づけたものであり,"解釈する心"が,"対象"によって,それ(記号)を通じて媒介的に規定されている状態である。③記号とは何ものかAであり,そのAによって規定あるいは創造された解釈項記号である何ものかBを,その対象である何ものかCと,Aがそれ自身その対象Cと関係している同じ種類の対応関係(あるいはそれよりも弱い関係)に置くものである。記号の三つの三分類

| 1現れ方において記号は | ①単なる質として(質記号) | ②現実存在として(事物記号) | ③タイプあるいは一般的法則として(法記号) |

| 2(力動的)対象との関係において記号は | ①それ自身(対象の)性質を持つ(イコン) | ②対象と実在的関係を持つ(インデックス) | ③解釈項によって対象と関係を持つ(シンボル) |

| 3(力動的)解釈項に及ぼす影響において記号は | ①可能性の記号として(レーム) | ②事実性の記号として(ディーケント) | ③理性の記号として(議論) |

パースにおける三分法

エリーザベト・ヴァルター著向井周太郎ほか訳「一般記号学~パース理論の展開と応用」(1974年,訳は1987年)によると,その第1章パースの基礎理論のほとんどが,「三項関係としての記号」「三分法と包摂段階」になっていることからも,論理の基礎に位置付けられていることが分かる。一般人のかなり適当なものも含めて,他人に分かりやすく伝えようと,三分法を用いることが多いが,西洋近代の二分法が固定観念のようになっているアカデミスムからは,マユツバのようにとられることが多い。おそらく,三分法の意義をこれだけ論理的に説明したのは,パースが初めてであろう。ついでながら,三分法の意義(いかがわしいものとして片づけてはいけない)

3×3論:九坪会所(九間ココノマ)=3間×3間

ブライアン・ヘイズ「ベッドルームで群論を」の10「第三の基数」,

ファウストの呪文=「一より十をつくり,二はそのままにせよ。しかも三をつくれ。されば,九は一にして十は無なり」

知情意のところでは,全て三分法で説明,公共私では,共を独立させて扱うことで明確になった

キーナンバー:1+3=4:アメリカ大統領・日本の知事や市町村長・衆議院議員など4年任期が主=1年間は選挙に明け暮れし,残り3年間がサイクル:オリンピックも:閏年は4年毎だけでなく100年・400年など,すべて4のモデュール。分岐数:自然=4~5(河川や枝葉)・機械=2(進法,コンピュータ)・人間=3

余談ながら,アメリカには,企業に対してコンサルタントする,ボストンとマッキンゼーという二大会社があるが,前者が二分法であるのに対し,後者が三分法を採用したことが,その後の飛躍につながったと考えられる。

中島秀人「科学者マイケル・ポランニー 暗黙知の次元を超えて」(2023年)

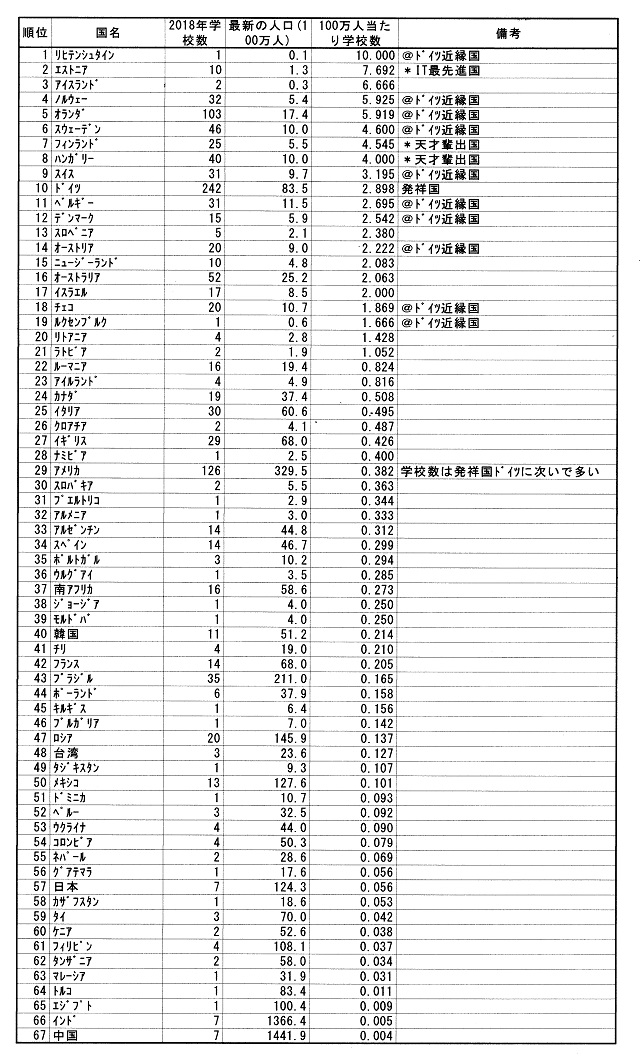

中島が「はじめに」で言うように,マイケル・ポランニー(1891~1976)は「暗黙知」や「科学の共和国」の概念を提唱した科学哲学者として知られ,著書「大転換」で有名なカール・ポランニーの弟で,彼自身も経済学の研究を行い,近年では,経営学のイノベーション論で「暗黙知」が取り上げられることもあるが,彼が科学哲学の研究を始めたのは,ナチスを避けて1933年にドイツからイギリスに移住して後,さらに15年も経ってのことで,本書は,それまでは,何よりも科学者であった彼に焦点を当てようとするものであり,孫弟子に当たる慶伊富長によれば,その研究は,57歳で転向しなければ,ノーベル賞を受けるようなものばかりであった。>見方によっては,科学者を超え,「知」の世界から脱して,デザイナになったといえるが,彼自身は,あくまで,「知」の世界に留まろうとし,「暗黙知」はいかがわしいものとされて,敬遠されることになってしまったようだ。中島が続けるように,日本では,「暗黙知の次元」の高橋勇夫の訳者解説で触れたように,ニューアカデミズムの旗手栗本慎一郎が紹介したことで,もっぱら,ポストモダニズムの文脈で読まれた,自ら住んだイギリスではあまり反響がなく,アメリカで広く受け入れられたが,それは,科学論にもとづく宗教であり,冷戦下の反共思想であったと思われると述べているように,>「知」の世界を逸脱していた。アメリカ科学史学会会長も務めたメアリー・ナイが,2011年に,「マイケル・ポランニーと彼の世代」を出版し,彼を,科学哲学者カール・ポパーやトーマス・クーンらの時代のなかでとらえている。>科学至上主義を導いたポパーと,パラダイム論で,科学の見方への変換をもたらしたクーンは,世界的に大きな影響をおよぼした両極であると言えよう。さらに,ハンガリーにおける天才科学者の集中的登場,すなわちハンガリー現象の大きな柱として重要な役割を果たしていると言う。>本講の見方に従えば,大科学者というより,大デザイナであった。

ということで,本講に直接関わるものではなく,本書の内容に立ち入ることはしないが,中島自身が,「はじめに」の最後に示しているように,第1章で,従来,その詳細に触れられなかったポランニー家の出自を明らかにし,第2章と第3章で,19世紀末から20世紀初にかけて,有能な科学者が,ハンガリーから多数登場したこと,第4章と第5章で,医学生として出発したポランニーが,第一次大戦に従軍の後,科学者として成長し,ドイツに職を得るまでを扱い,第6章から第8章で,一流科学者として活躍していた姿を描き,第9章は,イギリスに移って後の,学問の自由をめぐるマルクス主義者との論争から,両者の相違より類似が目立つことを示し,第10章で,ポランニーの学生時代の仕事から,トーマス・クーンのパラダイム論との比較で,彼の科学観の解明を試み,第11章では,マンハッタン計画の起源を考える上で重要であるという仮説から,学問的には解明されていない化学的連鎖反応と物理的連鎖反応の関係を推測,最後の第12章で,暗黙知の概念を,彼の科学者としての経歴から見直し,試論を展開するというように興味深いものである。

少しだけ,第12章「ポランニーと暗黙の次元」の内容に入ると,まず,ちくま学芸文庫版「暗黙知の次元」の高橋勇夫の訳者解説に賛同するとした上で,「暗黙知の次元」の原題は,「暗黙の次元」であって,「知」の語は入っていないという重要な指摘がされる。>本講の「デザイナになる」の「その方法」で,デザインは,「知」でなく「意」の世界のものであり,やむを得ず,暗黙知の語を用いていると述べているが,その疑念が解消する一方,暗黙識とでも言い換えたら良いのではないかと思われる。そして,ポランニーの「暗黙の次元」の主たる目的が,マルクス主義から科学の自由を守ることであったと推定され,純粋科学には計画はできないことを示す必要があり,ポランニーが「私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる」から出発し,そのもっとも高度なものは「科学や芸術の天才たちが示す暗黙の力である」と言い,「暗黙の次元」を分かりにくくしているのは,第1章「暗黙」の最後に書かれるべき一文,「科学は暗黙に知る行為であり,個人的行為であるから,科学を計画化することはできない。暗黙に知ることは,形式知と対照される暗黙知を求めることでなく,知るという行為を指している解されるべきである。」が書かれていないことにより,そして,「ピアニストは,弾いている音楽を暗黙に知って内在化することしかできない。形式化できないものがあり,それは知とは呼び得ない。計画もできない暗黙の行為である。」と言う。>まさに,「知・情・意」の本質に近い話であろう。

第2章「創発」については,それが彼の重要なキーワードのように捉えられているが,誤解であり,オリジナルではなく,取り上げている例も凡庸であるとした上で,ポランニーの言うのは,生物学的には,ダーウィン主義でなく,ラマルクの学説に近く,宗教的には,新プラトン主義の一派であるが,いずれにしても,学問的あるいは宗教的には異端であると言う。>「知」の世界で受け入れられなかった。

第3章「探究者たちの社会」からみると,「暗黙の次元」が,ブハーリンから受けたショックというよりは,1962年の論文「科学の共和国」が出発点であり,ポランニーの解説者ゲルウィックによれば,「ポランニーは,科学における発見という行為と,現代社会の中心的価値との間の根本的結びつきを発見した」のである。>まさに,デザイナであった。

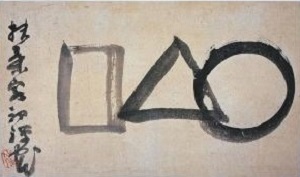

〇△□:仙厓と東通村役場

仙厓の「〇△□」図

東通村役場の建物構成

丸い交流センター(議会棟・心に対応)と三角の行政棟(頭に対応)

その右後ろに,四角い体育館(体に対応)

コラム「ロバート・フラッドの世界」

ジョスリン・ゴドウィン「交響するイコン フラッドの神聖宇宙誌」(1979年,日本語訳は1987年)による

序論では,フラッドの目標が(大)宇宙と人間つまり小宇宙に関する知識と,両者の関係を翻訳することにあったが,その統一的ビジョンは,フラッドが生きているあいだに,デカルトによって解体され,そのデカルトは「知」の世界から物質を剥離し,その後の実験科学が物質世界でなし得た驚くべき成果によって,人類は「知」への隷属状態に置かれているという指摘から入り,1574年に誕生したフラッドは,オックスフォード大学を卒業する頃には,音楽論に通じ,占星術にも熟練していたが,ヨーロッパに渡ると,当時支配的であったガレノス派医学から軽蔑されていたパラケルスス派医学に接近したと言い,ユングが占星術に敬意を抱いていることと似ているという。30歳にイングランドに戻るも,医師会の拒否で,医師開業に苦労する間,主著「大宇宙と小宇宙の歴史(両宇宙誌)」をまとめていくが,まさに百科事典で,当時の学問分野で手をつけなかったのは,論争の的になる神学と古典文献学くらいであったといい,自分の心情にあった神秘について語るときと同じくらいの権威をもって工学技術の実用性について語ることができたし,ちょっとした心霊治療家であったという。>データベースから実践まで,ユング論で述べている心理学も含めて,まさにデザイナ的人物といえよう。ついでながら,ガレノス派に対するパラケルスス派の関係は,明治維新後の,西洋医学に対する漢方医学のようなものである。

「両宇宙誌」は第1巻「大宇宙」が1617,8年に,第2巻「小宇宙」は1626年まで刊行されるが,その第3部は未完に終わっているが,ケプラーと同様,ジェームズ1世に献じているが,それより前,最初に出版されたのは,匿名で書かれ共感と反発を引き起こした,薔薇十字団の宣言文関連の三冊で,フラッドの哲学が実に薔薇十字団的であったことを示し,「両宇宙誌」の後には,一般医学教科書「普遍医学」で,第一巻は,1629年から3年間出版されるが,第二巻は未完に終わり,その他は,ケプラーを皮切りに,批判に対して病的なまでに反応して書かれたものである。1637年に死去後には,自ら設計してあったみごとな記念碑が建てられたが,彼の霊感は,前述のように,その言葉よりも,自らが下図を描いた図解にあり,説明すると長くなる内容を要約して図解すという才能に際立っていたという。>根っからのデザイナであった。

フラッドは,あらゆる段階での創造の過程に興味を持ち,「両宇宙誌」の冒頭で,世界という言葉にカペラが与えている三つの解釈を示し,現代でいう(人間をとりまくすべて)環境が大世界,人間が小世界という前に挙げた,第一が「元型」で,その実質は,無形・不可視・知的・永遠であり,現実世界の美と形相は,元型を規範として,またその神的な映像を基にしてつくられ,元型世界は永遠に神的精神のうちにとどまるという。>ユングの言っていることそのままであるが,近代科学を半否定するユングが,元型を集団的無意識として意識下に隠されてしまったもの,言い換えれば,暗黙知に対応するものとしているのと違い,フラッドの時代には,まだ暗黙知化されていない知であったのである。

また,大宇宙と小宇宙の調和についても深い関心があり,調和とは関係を意味し,量的な関係は音楽において表現されるともっとも鋭く感じられるといい,フラッドが教派的キリスト教神学から自由で。自分で真理と判断したものをすぐに受入れ,存在には多様な段階あることをよく理解していたという。>前半の話は,ケプラーと全く同じであり,後半に至っては,ケプラー以上に科学的であったように見え,この二人が,まさに古代・中世と近代を分かつ同時代人であったことがよく分かる。

最後に,フラッドからのキリスト教的神秘思想の系譜は,エックハルト,ベーメ,エマソン,シュタイナーという,本質的には異質な人たちが名を連ねると結んでいる。>本講「デザイン論」の最後にシュタイナーを取り上げていることにそのままつながる。

以下,フラッドの図版とその解説として,「大宇宙」「カバラ」「ピラミッドと一弦琴」「風と天候計」「小宇宙としての人間」「自然をまねる猿」「小宇宙の諸技術」という枠で次々と図版が登場,現物をみてもらうしかないが,前述のように,そのほとんどがマンダラにあたるような図である。>全体として百科事典であるのは,まさに,デザイナとしてデータベースをつくることに対応し,歴史人物について,何をなしたかで分類したなかの,蒐集編纂型にあたり,「大宇宙」を見れば,コペルニクスを論駁しているように,天動説を守りながらも,地動説のケプラーと同様,太陽が神であり,「自然をまねる猿」を見れば,測量等の技術,要塞や都市にも詳しく,フラッド自身の創案による音楽時計は,著者が言うように,時間とその測定に関する著作の極致で,スイス人が発明したという永久運動機械について,極めて精確な図を描くとともに,巧妙ではあるが不合理であると批判していることなどから,すぐれたデザイナであったばかりでなく,近代科学者のようでもあったことに驚かされる。「小宇宙の諸技術」では,自己認識と自己開発のための学問として,予言,土占い,記憶術,出生ホロスコープの解釈,観相術,手相術と,自身の創案になる「ピラミッドの学」を挙げ,近代科学からは,いかがわしいと排斥されたものばかりであるが,予言とは本来未来を生み出すもの,土占いは日本でも築城などで重要であったし,コンピュータによって,自ら記憶することができなくなっている現代だからこそ見直すべき記憶術等々,暗黙知との関係でも重要であろう。

訳者の吉村正和は,本書についての解説「始原への旅」で,夏目漱石が講演「現代日本の開化」で,西欧文明の受け入れの困難さについて述べた言から始め,ユングの研究者湯浅泰雄が,「キリスト教精神や西欧文明というものの伝統的思考形式は,本来ヨーロッパ的人間にしか適合しないものである」というユングの立場を紹介し,「今日われわれが必要とするのは,ヨーロッパ文明をはっきり相対化して見る目ではないかと思う。・・・近代主義者が信じたように,その論理や世界観を直ちに普遍化し絶対化することはできない」と言っていることを指摘した上で,自らしている「翻訳」行為が,異文化理解はどの程度まで可能かという視点から,その課題,困難さを縷々解説している。そして,近代を中世・古代と峻別するのは,ひとえに科学および科学技術の存在であると言い,果して,科学は普遍的な学問として,すべての民族文化を越えて受容されるものなのだろうかと問い,科学とはキリスト教的自然解釈学のなにものでもなく,究極的には,「彼方」への絶対的な確信・信仰があってはじめて成立するもの,科学を探究するということは,必然的に,ユダヤ=キリスト教文明の思考形式を継承することになる,始原としての神が表面上消去され,人間は自然とだけ関係を結ぶようになり,空位となった神の位置に人間が座り,自然を謙虚な態度で探求するという姿勢を捨てて,自然を自分のために,思うように改変・利用していくようになったとした上で,キリスト教・新プラトン主義・ヘルメス主義に共通するテーマは,始原からの分離と始原への回帰という円運動であると,縷々解説している。>まさに,本講義冒頭で述べた,科学至上主義の問題への,分かりやすい回答になっている。

大谷祥平選手のマンダラート

アブダクションの日本語訳について

C.S.パースは,創造的思考,発見的思考のためには,「演繹」「帰納」に並ぶ第三の推論の方法である「アブダクション」が必要であることを指摘したが,米盛裕二の「アブダクション」の第1章の冒頭にもあるように,彼自身が,単に「仮説(hypothesis)」とも言うくらいで,仮説的な方法,非論証的な方法であるとして,科学至上主義の知的な世界では受け入れられず,日本に紹介される際にも,「仮説的形成法」「仮説的推論」「発想法」などの語が用いられたが,いずれも定着しなかった。パースによる「演繹」「帰納」「アブダクション」の三分法は,元の英語にしてみると,「演繹」が"deduction",「帰納」が"induction",「アブダクション」が"abduction"というように,"duction"すなわち「誘導」に接頭辞をつけた語として,きれいに並置されることが分かる。良く知られている語として,"intro-duction"すなわち「あらかじめの誘導」があるが,日本語でもともと使われていた「はじめに」とか「序」に対応するため気にされず,近年では,カタカナで「イントロ」というようにもなっている。

「演繹」というのは,"de-"をつけて「内から外へ向かっての誘導」を示し,「帰納」は"in-"をつけて「外から内に向かっての誘導」ということになるのに対し,「アブダクション」は,"ab-"がついているので,そのまま訳せば,「離れたところからの誘導」,言い換えると「一見別のものに見える事柄からの誘導」といったところであろう。C.S.パースは,「アブダクション」の代わりに,「リトロダクション」という語を使用することがあり,これは"retro-",日本語でそのまま「レトロ」と言われるように,接頭辞としては,過去のこと,以前のこと,後ろに戻ることを表すので,「今までの積み重ねからの誘導」ということなるであろう。

ところで,「演繹」「帰納」なる語について,我々は早くから学校教育で教え込まれるこで,漢語のことは良く分からなくても,意味することはなんとなく分かっていると,当たり前のように使っているが,山本貴光「"百学連環"を読む」によれば,これらの語は,明治維新前後の,日本で最初の哲学者といわれる西周が,明治3年に,西洋の,現在では百科事典という訳語になっている"Encyclopedia"を,「百学連環」と訳して講義した際,そのなかで,J.S.ミルの論理学の,"deduction"について,「演はのふる意,繹は糸口より糸を引キ出すの意にして,其一ツの重なる所ありて種々に及ほすを云ふなり」と「演繹」の語をあて,それを前提にして,"induction"を「帰納」と訳したことに始まる。

当時は,ほとんどの人が英語を知らなかったこともあって,その前後に,様々な人物が,様々な訳語を創出,何年か経つうちに定着していったわけであるが,そのなかでも,始めから定着した訳語という点でも,優れたものであったといえよう。しかしながら,現代において,全く新たに,訳語を考えださなければならないとしたら,「演繹」「帰納」など考えもつかないし,考えついたとしても,トンチンカンで全く広がらないであろう。コミュニティやボランティアが,共同体や奉仕と同義語とされるための混乱はもとより,適当な訳語が創出できないため,今や,英語をそのままカタカナにした語が当たり前のように使われるようになってしまったが,そのことによって,日本語で考えるようにできている日本人が,思考を深めることができず,いわゆる,劣化の原因になってしまっていることも否定できない。

そういった矛盾だけでなく,名づけることによって世の中に存在することになるという「デザイン」の公理からも,何とか訳語を創出したいと思いながら,難渋するばかりであるが,その契機にでもなればと,思いつくままに示してみよう。大和言葉としては,「おとしこみ法」「あぶりだし法」といった語にすると近い感じになるが,これまた,日本人の思考が,漢熟語によってなされるようにできてしまったため,というよりも,「演繹」「帰納」といった荘厳な語との並びからいっても,それこそ,"用"をなさないであろう。

漢熟語として近そうなのが,「接近」や「抽出」といった語になるが,あまりにも普通に使われる語のため,やはり"用"をなさないであろう。そこで,「アブダクション」が見直されることになったA.I.の進化に対応して,本文中でも説明した統計学などのキーワードとして,確からしさを示す「蓋然性」なる語が普及しているきているので,この語をもとに考えてみたらどうだろうか。

その後,友人から,推論と帰納から借りて推帰(すいき)では如何かとのメールを貰ったが,かなり良い語と思われる。

岡崎和郎のWho's Who作品

「平面彫刻」1959はルーチョ・フォンターナ「無題」1951の,「ハート」1962はマルセル・デュシャン「浮遊する心臓」1936の,「贈物」1962はマン・レイ「贈り物」1921の,「電球」1963はジャスパー・ジョーンズ「電球」1969の,「電球(ペーパーウェイト)」1964はジャスパー・ジョーンズ「電球」1969の,「窓」1965はマルセル・デュシャン「フレッシュ・ウィドー」1920の,「Hiroshima Time」1965は井伏鱒二「Black Rain」1965の,「hear something」1966はジョン・ケージ「4'33"」1952の,「眼鏡」1967はジャスパー・ジョーンズ「夏の批評家(a)」1966の,「Giveaway Pack 1」1968はマルセル・デュシャン「トランクの箱(ヴァリーズ)」1961の,「Giveaway Pack 2」1968はマルセル・デュシャン「トランクの箱(ヴァリーズ)」1961の,「フェルトマスク」1968はジャスパー・ジョーンズ「夏の批評家(c)」1966の,「(人名録)瀧口修造~Arrow Finger」1968は瀧口修造編「マルセル・デュシャン語録」1968・瀧口修造「国際電報」(岡崎和郎への手紙)1978・瀧口修造「リバティ・パスポート 岡崎和郎のために」1977の,「タトリン~Giveaway Tower」1969は長倉威彦監督「タトリンの塔~第三インターナショナル記念碑」1999の,「(人名録)マルセル・デュシャン」1970はマルセル・デュシャン「大ガラス」1973の,「A Sign」1974はウィンストン・チャーチル「扉前の肖像」1940の,「仙人掌/テボテン」1975はマン・レイ「夢/育児法」1964の,「檢眼圓」1977はリチャード・ハミルトン「眼科医の証人」1966の,「ガラス」1979はマルセル・デュシャン「大ガラス」1973の,「HITOHA」1979は樋口一葉肖像からの,「テーブルスカルプチャー」1989は磯崎新「モンロー・チェア」1974の,「オダリスク」1994はドミニク・アングル「グランド・オダリスク」1814の,「竹のことば」1994は千利休「竹尺八花入」1590の,「HINOMARU広場」1995はジョゼフ・コーネル「無題(星座)」1960,「黒い雨によせて」1995は広島平和記念館収蔵「黒い雨のあとが残った白壁」1945の,「御物補遺 漏斗」1996はリチャード・ハミルトン「濾過器」1965の,「もうひとつの広島ドーム」1996は井伏鱒二「Black Rain」1965の,「Natura Morta」1996はジョルジオ・モランディ「静物」1920の,「小枝像~ジャコメッティ」1997は安齋重男「宇佐美英治の手の上のアルベルト・ジャコメッティ」1981の,「空間の手」1998はコンスタンティン・ブランクーシ「ポガニー嬢の手」1920の,「電球」1998はジャスパー・ジョーンズ「電球Ⅰ」1958の,「御物補遺」2000はマルセル・デュシャン「トランクの箱(ヴァリーズ)」1961の,「光刃」2000は宮本武蔵「達磨図」1620頃の,「刻まれた雨 ライトフルーツ」2001は広島平和記念館収蔵「黒い雨のあとが残った白壁」1945の,「ナルシスの卵」2003はサルバドール・ダリ「ナルシスの変貌」1936の,「宮本武蔵にちなむ」2003は宮本武蔵「竹雀柳燕図」1630頃の,「P.M.ボール」2005はピート・モンドリアン「10枚のシルクスクリーンのポートフォリオ」1967の,「明鏡止水」2006は河原温「("Today"シリーズ)24,JAN,1971」1971の,「ライトフルーツ」2007はヨーゼフ・ボイス「カプリ・バッテリー」1985」の,「石の器」2007はコンスタンティン・ブランクーシ「眠る幼児」1907の,「陽だまり」2011はローズ・オニール「キューピーヴィレ第4話1925の,「ユニバース」2012は仙厓「〇△□」1825頃の,「(消し絵)富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」2013は葛飾北斎「(富嶽三十六景)神奈川沖浪裏」1831の,「(消し絵)富嶽三十六景」2013は葛飾北斎「富嶽三十六景」1834の,「(二面相)富嶽三十六景」2013は葛飾北斎「富嶽三十六景」1834の,「P.M.キューブ」2014はピート・モンドリアン「10枚のシルクスクリーンのポートフォリオ」1967の見立てによっている。そのほか,原作品は無いものの,歴史上の人物から見立てた「ウィリアム・テルのりんご」「ウィリアム・テルに捧ぐ」2008がある。松岡正剛「見立て日本」の見出し

見出しは全部で120,30ずつに分けて示す氏神(被災者の魂を映す鏡),判じる(ハンコ社会の自縄自縛),寸志(志が託されるしくみ),不思議綺麗(日本バロックな美意識),司(大事をつかさどる者たち),三猿(見ザル・聞かザル・言わザル),滴(一滴を忘れたくない),俥(脳と体に近づくクルマ),供養(泣いてくるくる風車),水分(水が分く湧く),犬公方(コンパニオン・ペット),名残(線香花火の,いのち),案山子(クエビコという全知神),罰(バチ・おちんちんの問題),産霊(ムスビ・結びの威力),文庫(フミグラ・手の中に入る官能),無盡(尽・講という互恵感覚),借景(いけどりピクチャーの妙),時分(時を告げる庭鳥),袴(ラッパーにも勧めたい日本人の礼装),蔬菜(山菜・野菜・蔬菜),吹寄せ(まぜこぜ アッサンブラージュ),鐸(サナギ・ぶらさげる[お守り」),葺く(屋根の葺き替え 「指し芽」と「結」),化粧(ケワイ・爪先のアート ちらちら化粧術),番(ツガイ・一対ずつのパートナー),行衣(ほかいびと),寄(寄せて集めて寄進する),棟梁(大統領から大棟梁へ),能力(刃物・業物・道具・才能),

門付(神さま,笑って いいとも。),霊山(富士という快挙),冬ざるる(冬将軍の到来),あわせ(方法日本はアワセとキソイ),籤と運(運を引き当てるおみくじ占い),市場(神庭コウニワ・斎庭イツキノニワ・市庭イチノニワ),客神(マレビト・お客さまは神さまです),道行(道行と場面),ちぎり(指切りげんまん針千本),干物(ニッポンの味を支える),鬼(厄災を祓う鬼瓦),地震(ナヰ・3・11 午後二時四六分),玻瑠(大正昭和のガラス戸),囲炉裏(日本の農家にゼツヒツ・ゼツムの自在鉤),結界(注連縄が分ける聖と俗),見世(札で見せる本屋さん),天狗(この鼻,何を企む?),つれづれ(ひねもす釣糸を見る),曲舞(クセマイ,曲芸,曲技,曲馬団。くるくる回って変になる),ちらちら(胸はドキドキ 桜はちらちら),将来(招き猫が呼んでいる),お墓(生活と死活),橋と柳(柳橋図のルーツ),苗代(半グローバリズム),節供(ハレを祝ってケを想う),両替(カネ目だけ集める?),一服(茶畑に結を復活させたい),水引(金銀紅白の結び目が語る),?(ウダツが上がらない),競(合わせて,競わせる),

喪・殯(モガリ・喪に服して「殯」で偲ぶ),唐獅子(義理も重たい男の世界),空蝉(うつせみの世は常なしと知るものを),面(オモテ・面が割れないように),まねき(できれば煽情的に招きたい),簾(「涼」を見せる簾),女文字(書道女子たちの闘い),縁起かつぎ(縁起物という納得),鎮守(里山と杜と南方熊楠),因果(親の因果が子に報い…),月夜見(花鳥風月の月 雪月花の月),イノリ/ミノリ(稲がつくった瑞穂の国),衆道(男色,ゲイ,おかま,義理人情の衆道),紅葉(モミジ・紅葉ガサネがくらくらと),依代/招代(ヨリシロ/オギシロ・先客万来のエージェント),形代(カタシロ・土偶,埴輪,雛人形 撫物からフィギュアへ),祝詞(ノリト・言霊連打の応援力),のれん(暖簾はイノチやで),菊の国(菊の御紋が生まれた背景),玉(「たましい」を見立てたい),サムライ(武士道の本懐),異人さん(正体不明のマジカルパワー),花子(モダンホラーという都市伝説が語るもの),鉤(カギ・「閂カンヌキ」から「鑰ヤク」「鍵」へ),白鳥伝説(言葉をはこぶ鳥),日輪(オテントウさまは誰?),希う(ネガウ・願えば叶う),庖丁道(庖丁一本に「道」がある),

大根文化(いつかタクアンになる十日夜),桝(池波正太郎の桝酒),絡繰(カラクリ・女神の似姿 アイドルとロボット),冷え/さび(氷ばかり艶なるものはなし),育む(育てる社会・育む社会),島育ち(日本そのものが島唄であり島育ちなのである),マカラ伝説(シャチホコが世界に咆哮する),梅に鶯(梅は咲いたか桜はまだかいな),ツボ(壺に入れば何でもできる),大仏(大仏,大丈夫),纏う(「いさみ」と「いなせ」),物実(モノザネ・ビックリマンとガチャガチャ人気),擬(モドキ・イミテーションの神々),村立て(抉られた地域に最初に立ったもの),松羽目(粋な黒塀,見越しの松に),苔のむすまで(石の五輪塔が歌う),うらない/まじない(予想と予報の世の中),鯉口(天をも?み込む),紅(ベニ/クレナイ・心を染める色),甍(イラカ・瓦フェチの告白),瀬戸際(武蔵の瀬の哲学),不吉(情報のキャリアーが歴史をつくった,),樵(キコリ・樵と薪と大学),田の神(タノカンドンの力),つゆ(露の身・梅雨・おつゆ),大黒さん(大黒柱の守り神),はきもの(一宿一飯のワラジ),厄(厄除け元三大師),お茶(生活も芸術もお茶),母国を偲ぶ(母を恋う玄鳥),おたふく(アメノウズメ伝),面影(日本で一番大事な言葉です)。

タイトルに「見立て」をもつ本

草森伸一「見立て狂い」1982年Fukutake Books朱捷「神さまと日本人のあいだ 見立てに見る民族の感覚」1991年

Inax booklet「現代・見立て百景」1994年

南信日日「日本の美学 24 見立て」1996年

茅野修「"見立て"の政治学 : 状況を読み解く知性の"技"」1996年

宮下啓造「日本アルプス 見立ての文化史」1997年

人間文化研究機構国文学研究資料館「近世文芸の表現技法 見立て・やつしの総合研究プロジェクト報告書 第1号~第5号」2005~2010年,編「図説"見立て"と"やつし" 日本文化の表現技法」2008年

Wikipediaによれば,やつしとは、日本の文化の基底にある美意識のひとつであり,日本の芸術の表現方法のひとつである。「やつし」は,見すぼらしい様にする,姿を変えることを意味する「やつす」が連用形の名詞化したもので,権威あるもの・神的なものを当世風にすることである。江戸時代中期から上方を中心にやつしの意味が多義化し,「略す」「行儀をくずす」「常と違える」「姿をみすぼらしく変える」「擬装する」「化粧したり,身なりを飾る」場面で用いられるようになった。これらの構造や趣向は日本の文学・美術・芸能といった文化・芸術の随所に見ることができ,「やつしの美」とも呼ばれる。

高山の「飾り物」

大小の錠による「虎の威」

和錠と鍵による「闘牛」

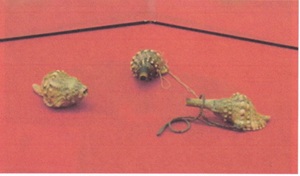

法螺貝による「亥」

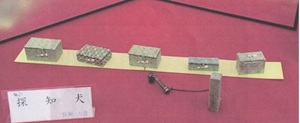

印材,箱,矢立,短冊による「探知犬」

琴柱と拍子木による「鶏舎」

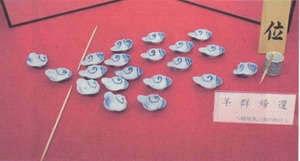

箸,覗猪口,豆皿,楊枝による「羊群帰還」

丸盆,盃,茶匙による「本場所」

琴柱による「騎馬戦」

如意と袋による「蛇の衣」

ドワイド・ハーケンによる松田進勇人物評

1:彼の洞察力はとどまるところを知らない。聖書に「若者は幻想を見,老人は現実から離れた夢を見る」とあるが,彼は老いることがない。2:洞察力に加えて,彼は他の人であれぽあれやこれやと思い悩んだりするかもしれない事柄を決断力を以って処理し,想像力を加えて創造するのである。

3:洞察力を持ち,またその洞察力に想像力を加えてそれを奥深く幅広いものにしながら,彼は「不可能」という言葉に遭遇することなく前進するのである。彼にとってはこの言葉は意味を成さず,遙か昔に忘れ去った言葉である。

4:かくしてこれらの特性を基調として,彼は常に前進する積極性を持ち続け,その使命を完成する土ネルギーを持ち続けているのである。

5:輝かしい数々の夢に向かって彼を適進させたこれらの根本的な特性を持ち合わせているが故に彼は無限のエネルギーをこめて物事を見ることができる。この夢こそ私たちが「秩序ある野心と大望」と呼んでいる実に均衡の取れた洞察力なのである。

6:その建設的な目的の為には無用なものに時間をさかず,真珠や金塊のみを濾過せんとする。これらの精神的な特性は鍛練に鍛練を重ねた賜であるにちがいない。その結果,その業績は秩序あるものにできあがったのである。

7:人類はその知識や経験を伝統,因襲,改革,更には人種,国民,地理的境界を超えたあらゆる人間からも求めるものである。過し方行く末を彼は考えることもできる。またSANTAYANAの如く「歴史からの教訓を学びとろうとせぬ者は罰せられそれを学ぶことになる」ということも彼は理解している。しかし,彼はまた,未来の人類のために仕事をなしつつも,現在生きている人々にも注意をはらっているのである。

8:彼には強固な個性,大いなる忠誠心,限りなき忍耐力,更には果てしない能力を備えた家族がある。

9:そして最後は,「この我が友」こそは私達すべての人間のためにこの世を少しでもよりよい世界にしようと不撓不屈の努力を続けている人々の中でも特筆すべき一人であるということである。

文中のSANTAYANAとは,スペイン出身のアメリカの哲学者で,ウィリアム・ジェームズの弟子というから,プラグマティストであろう。

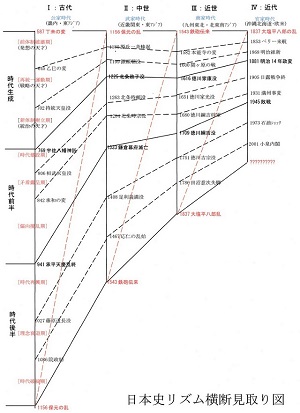

日本私史三講から「日本史リズム図」

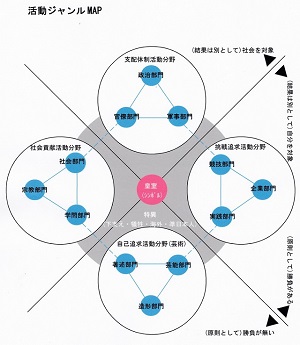

人物探索三講から「職能MAP」

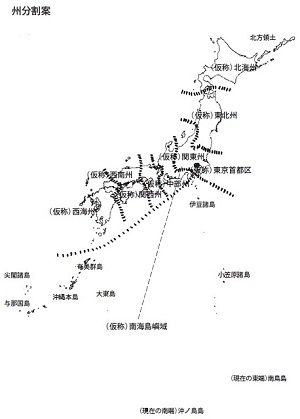

「州制度の創設と実現へのプロセス」への意見

まず,国民的意識集約のため,州制度の基本的目的について,次のような視点を追加。・日本史の大きな流れの上で,現在は平安末・中世末・幕末等に対応すると思われ,それぞれが次の時代を準備したことに対応するものである。

・領土拡大があり得ない環境のもと,人口が減少に向かうなか,首都移転に代る国土構造を再編による活性化方策。新たな高速交通を整備すればするほど,東京と放射状関係が強まり,地方内の相互交通がかえって減少している状況を一変させ,既に投資されているインフラを活用し,州内交通を活発化。各州を擬似国家と見なす州間貿易等によって,国土と人口を重複的に活用して行くことなどが考えられる。

・各省タテワリ行政を各州でヨコワリ統合して弊害を無くす。タテワリ大臣からヨコワリ首長へ。

・世界的に問題となっているグローバル化とローカル化の衝突を日本において解決する一方策。各州独自に国際的関係を有して発展させることが望ましいが,国の外交とどう調和させるのか,外交の分野を明確にする必要。

また,州の力が発現できるよう,財源や人材の確保について,次のような点を検討。

・州財源について,課税権無くして権限や独自性がどのように担保されるのか。当面国税のうち民政に関わる分+都道府県税+市税のうち広域行政に関わる分になるが,州独自の政策を充分に発揮させるため,その後の税制については州に相当程度の権限を持たせることが必要と思われる。また,年金はじめ全国一律政策をどう分割するのかも重要である。さらに,分配方式とする場合,第三者機関による各州の企画や成果の評価,州内でも各自治体の魅力が発揮されるなど,その方法に工夫が必要。

・公務員的人材の段階的移行については,各州の立ち上がりと現行行政の終焉が円滑に進むよう,まず各州の方向を構想する企画部門,次に,それらを具体化する(専門)技術部門とし,現在の年金等住民との窓口が円滑に移行できるよう,事務部門を最後とすることが望ましい。当面,各州の人材は国の各省と各県,さらに自治体で広域的対応に優れた公務員によって構成されるが,将来,州プロパーの人材となる場合も,必ず自治体あるいは国での経験を積んだ者とすることが望ましい。各省庁の人材を分配するにあたっては,各州の特性を踏まえる(例えば,後述の中部州では経済産業省の工業部門や文部科学省の科学技術部門,関西州では経済産業省の商業部門や文部科学省の文化部門など)。

とくに,そもそもの出発点となる州区分や州都について,国民の納得を得るプロセスが必要。

・全体を通じて,"各ブロック"が既定の条件のようになっていることが問題。例えば,P1に"各ブロック単位で設置"とあるが,そのブロックはどのように決まるのか,P16に”事務所を現地に設置”とあるが,その場所はどのように決まるのか(いわゆる中枢都市がそのまま州都に移行するのではミニ中央集権となってしまう。仮州都とするか,当面は国の州担当機関に事務局を置くか),中間報告「地域区分方針」に基づく州区分案(別表参照・多様な形態が比較可能とされるが,かつての首都移転論のように,段階的移行の入口でつまずかないためにも,州首長選挙に至る前に,民意の反映・意見集約図ることが必要と思われる。

・そのため,説得的な区分案を提出するべきものと考える。それでも修正が可能なように暫定期間が必要であり,国民意見反映の唯一の場である国政選挙,とくに参議院の存在が問われていることを利用し,参議院改革によって州民意識醸成を試みる。例えば,現在参議院比例代表が各県比例表を全国集計する形になっているのを,州区分別集計の比例代表とする。その際,人口比のみではバランス取れないので,面積その他の指標導入などし,州比例区トップ当選者を州大臣に,州対応省のトップ官僚を事務総長とする。当面両者に権限を分割して置き,州首長直接選挙導入の際に権限一元化する。参議院が州代表者の院となるのに対して,衆議院は小選挙区を徹底させ,基本自治体(市町村)代表の院となり,政府(内閣)は参議院側の州大臣(将来は首長)と衆議院側の政策大臣で構成。

・「方針」には,現在までに投下された国土的インフラ(とくに道路と鉄道)を州の基本構造として活用すること,州都は構造上の適地とともに州民の意見も反映させて定めるべきこと,エネルギーや資源の供給地域と消費地域ができるだけ州内で完結させたり(この場合,福井県の若狭地域や福島県の浜通り地域の扱いが問題となろう),観光レジャーなども含めて,供給消費の間での財源の分配バランスを取ること,などを追加したい。また,沖縄問題や首都問題への対応も明確にする必要がある。さらに,インターネット等の発展から従来の行政都市と異なるより自由な州都のあり方も考えられる。

州区分と州都の考え方への提案(添付図表参照)

1)(仮称)東京首都区(特別州)

首都東京はそのまま存続させるが,範囲を23特別区に限定した首都区とする。首都管理の観点から内閣の直轄部分が多く自治権は限定されるが,そのことによって,現在集中している経済活動等の各州への展開が促進されることが期待される。当面困難が予想されるが,東京都の存在をそのままにして州制度にするだけでは,国土構造の本質的変換は期待できない。できれば,ほぼ山手線の範囲の8区(あるいは環状6号内)に限定し,アメリカのワシントンDCのような首都特別区とした方が政策的に明確になると思われる。

2)(仮称)北海州

地理的歴史的制度的に見て,北海道をそのまま移行させる。北方領土返還あった場合はそのまま加える。札幌を要とする扇的構造からそのまま札幌を州都とするか。

3)(仮称)東北州

やはり地理的歴史的にまとまっていて県民対立も少ない東北地方をそのまま移行。県庁所在都市やその他主要を結ぶリング的構造の上で諸都市分担あるいは交替型州都が考えられないか。

4)(仮称)関東州

関東地方に,すでに関東の一部のように見られている山梨県を,太平洋から日本海に跨るという条件では,歴史的にさまざまな面で東京と関係の深い新潟県,観光文化面などで関係深い長野県を加えた,いわゆる関東甲信越の範囲から東京23区を除いた部分。ウェブ的構造となるが,あまりに太平洋側に偏っている状況を克服するためには,州都は全体の中央に近い結び目となる前橋・高崎あたりが望ましい。

5)(仮称)中部州

いわゆる中部地方。歴史的には戦国末から江戸初にかけて強力なパワーを発揮し,現代でも自動車はじめ生産技術のパワーで世界的。各都市の自立性も強いことから,リボン的構造の結び目となる名古屋がそのまま州都となって良いと思われる。

6)(仮称)関西州

いわゆる近畿地方。日本の文化史上際立った存在であるが,近年の経済面はじめ問題も多く抱えており,各県を越えた州としての解決が求められる。構造的にも中央部に人口集中し,他は過疎的となっており,州都をどうするかも大問題。

7)(仮称)西南州

歴史的経済的に九州との関係が深い山口県を除いた中国地方と四国地方を合わせた範囲。本四架橋ができているにも関わらず一体的活動が希薄で,州制度の効果が最も期待される。8の字型構造の結び目となる尾道・倉敷間あたりを州都するのが良いか。

8)(仮称)西海州

いわゆる九州地方に上記山口県を加えた範囲。歴史的問題からも,沖縄県との一体化は考えない方が良い。さらに次項にあるように,鹿児島県の奄美群島も分離する。各県の対抗的歴史を踏まえれば,州都はクロス型構造の結び目となる久留米あたりが望ましい。

9)(仮称)南海島嶼域(特別州)

地理的歴史的に独立した要素が多い上,米軍基地問題などを抱える沖縄については,州区分上別枠で考えるが,日本の領海の防衛や資源活用等の観点から近傍の奄美群島や尖閣諸島はもちろん,伊豆諸島や小笠原諸島,さらに現在の日本の東端南鳥島や南端沖ノ鳥島をカバーする広大な海域を島嶼域とし,人口や地理的距離から不足するパワーを補うように,内閣が直接支援したり国会での権限が確保できるような特別地域とする。場合によっては,東京首都区との組合せて特別州とすることも考えられる。

「東京アートポート」がめざしたもの(1990年記)

1:アートへの指向東京アートポートの話が起こったのは,ほぼ10年前のことである。当時,日本はバブルの盛りで,経済的な繁栄を謳歌し,東京は世界の金融センターの一つになったが,物質的に豊かにはなったものの精神的な面での充実感は無く,世界に誇れるような文化も醸成されなかった。こういった状況の中で,①日本は,東西の芸術・文化の恩恵を強く受けつつ,近年世界経済に影響を与えられるまでに成長し,その蓄積した成果を世界に還元し,世界に真献すること,②国際化,情報化が同時に進展していることから,世界の文化と相互に触発しあうことによって,21世紀に向けた新たな文化を創造し,世界へ向けて発信する都市となること,③とくに,東京では臨海副都心開発が始められ,ここに新たな文化の発信基地を形成して都市機能の高度化をはかること,などが認識され始めた。

現実にも,①日本の歴史は,外国から文化技術を取り入れて,それを日本文化として熟成していくといったサイクルを繰り返してきてが,その新たな段階にあると考えられること,②産業のサービス化,ソフト化が進行し,アーティストの人口をみると,様々なカタカナ語の新しい分野を中心に急増していること,③1990年には,企業メセナ協議会の設立,公立の画期的な水戸芸術館の誕生,芸術文化振興基金の創設などが引き続いておこり,まさにアート元年と言える年であったこと,などの動向や現象が生じ,経済的なフローとして流れ去ってしまうものを,文化的なストックにして未来への遺産としていくことなどへの関心が高まった。

さらに,情報通信やパソコン,マルチメディアなどの分野で,我が国が世界をリードするまでになり,①アートはもともと「技芸」で,技術と芸術が一体となったものであったが,近代に入って,技術が科学と一体になって急発展をしたため芸術の比重が下がり,それに対する反省から,再融合の動きが強まっていること,②コンピュータの進歩によって,コミュニケーション・メディア全体(テレビ,電話,レコード,映画,新聞,雑誌,本など)が相互に重なり合い,収束現象が起きていること,③デザイン指向が著しいが,基礎研究を踏まえた応用技術によって新しい製品が生み出されるように,アートはデザインに対し基礎的なものとしてとらえるられることなどから,いわゆる先端技術による新たなアートの可能性が指摘された。

以上に対して,アートを支える人・場・仕組みの三つの面をあわせ持つような芸術・文化ストック形成拠点(アートインフラ)としてアートポートが考えられたのである。すなわち,①かっては芸術家が王侯貴族などのパトロン・クライアントと直結し,近代以降は所有と鑑賞が分離して芸術家が自主制作するようになったが,これからは市民に開かれた所有と鑑賞の場をもとに,芸術家がフィードバック制作するという人の面での新たなつながりを生みだし,②日本人がアートの創造と享受は私事ととらえる傾向が強いのに対し,欧米のようにアート活動を,地域や社会全体に影響を与える公共活動と認識して,共通の資産形成のための場を創設し,③文化支援額からみて,ヨーロッパの代表であるフランスが官主導型で,アメリカは個人主導型であるが,日本では,民間企業が行政と個人を繋ぐような形態,いわばヨーロッパとアメリカの中間型の仕組みを構築するというものであった。

2:アートによる都市形成

多くの都市は,政治都市,商業都市,工業都市,大学都市等々その形成の核となるものがある。そこで,アート(技芸)という,万人にとっての心のよりどころであるものを軸とした都市形成が考えられる。人類の生みだすもっともハイレベルのものがアートに集約され,かつて人類のづくってきた遺産や,ハイテクによってこれから生みだされるざまざまな創造物がアートによって統合されることから,その都市は最も突出したものの一つになろう。未来の都市はアートをその核とし,新たなまちでは環境そのものがアートで,全く新しい姿になろう。また,アートは,新たに生成される都市における現代の「産土の神」となり,かっての神社仏閣のように,開発の際の精神的よりどころとなり,いわば「まち発生器」として,ビーナスの誕生のごとく海から発生し,新都市形成の出発点ともなろう。

科学技術や産業経済だけで形成された都市は単調・無機的でうるおいが無い。都市はまず機能的に複合して便利であり,また,多様な環境があって快適に暮らせることが求められるが,それらがまとまった統一体となって始めて本当の魅力が生まれ,外部に発信されうる文化となる。このような有機的で生きた都市はアートを核にして形成される。すでに,その萌芽として,ワシントンのスミソニアン・インスティテュート,ニューヨークのリンカーンセンターなど,モダンかつ知的な生活を志向する都市をめざし,近年では,パリのポンピドー・センターや,ラ・ヴィレットの科学産業博物館,ベルリンの国際建築博覧会(IBA)を通した住宅と文化施設の複合化の試みなどがあり,その方向も,都市そのもののスケールの中で,生活,文化,科学,技術といった社会の総体と関わりあったアートのあり方が問われるようになっている。

一口にアートといっても,その範囲は極めて広く相互に境目無くつながっている。音楽についていえば,歌謡は文学の詩歌に,オペラは戯曲,演劇へとつながって,映画などからは,美術の分野に入って行く。美術も彫刻などは,建築,造園などを経て,都市のレベルに広がる。また,アニメや漫画のように大衆的なもの,ファッションや工業製品などのデザイン,さらに,コンピュータやマルチメディアの技術によって全体が融合していく。困難を覚悟の上で,相互の関係を把握しうる一つのモデルを提示しておくと,音響芸術が言語芸術につながり,造形芸術から,建築・都市をも含む環境芸術へと至り,サウンドスケープという言葉もあるように,音響芸術へと帰って来る。そして,これら四つの芸術は,オペラ・劇や映画ばかりでなく,多くの芸能がそうであるような身体芸術とでもいうべきものによって相互に結び合わされるといったマトリクスになる。

とくに,東京臨海副都心の埋め立て地などのように無性格な土地においては,アートによる地形の形成,陰翳のある景観の形成が考えられる。実際,現在の東京の都心の多くの部分は江戸時代に始まる埋め立てによっている。そのため,①建物や橋・道路など構築物自体が地形を生成する因子として強い表現力を持つこと,②技術の高度化は工業などのコンパクト化,クリーン化や,集中より分散,増大より減少を目標とすることから,自然の要素が見直され,人間の想像力やビジョンが問われること,③情報通信の発展により地球規模のネットワークが形成されるとともに,地球そのものの価値を見直させ,宇宙という壮大なスケールにまで思いを致させることなどを踏まえて,アートのコンセプトを打ち立てなければならない。

3:港(ポート)に倣う拠点づくり

ポートすなわち港は,単に船が出入りするだけでなく,人,もの,情報,資金などが常に出入りすることにより,永続的に活性化がはかられている。ポートは海に開かれ,世界に開かれているので,人々の自由な活動と,様々な人々の交流を生み出すことができる。今まで述べて来たようなアート主導のまちづくりは,アートを軸に様々なレベルで交流のはかられるポートのようなものである。ポート(港)に船が出入りするように,幅広いメディアにかかわって情報の受発信が常に行われていることがキーである。世界に開かれ,交流しているまちであり,創造するアーティストやそれを享受する市民が常に接触することで,新たな創造が生まれる。ボート(港)には,外からやってきたものへの畏敬の念,あこがれなどがあり,現代においては諸外国のみでなく,宇宙に対する思いも強いものがある。

ポートはまた,その「賑わい」によって特徴づけられる。それは,時間的・空間的・人間的なすべての面での幅広い自由によって実現し,そこから生まれる混沌がまた,創造の源でもある。そのため,①24時間対応の時間調整機能を果たす様々な装置を持たせ,②ロンドンのシティのように,海外企業が日本に進出するための拠点,また日本企業が海外に進出するための基地ともなるようなグローバルな空間とし,③あらゆる国や地域・民族の人たちの行き交うコスモポリスとし,日本人が世界を,世界の人が日本を知るための場としなければならない。

さらに,ポートはそこに繰り広げられる特徴的な産業を軸として,その背後にそれぞれの国や地域のほとんどすべての産業に繋がっているが,アートもまた,それぞれ関連する膨大な産業の裾野を持ち,その効果を広く及ぼす。音響芸術は音楽関連産業に,言語芸術は出版関連産業に,以下,造形関連産業,環境関連産業,そして身体芸術に対応するのが今後ますます増大するとみられる映像関連産業である。そのため,まず,得意とする先端技術でによって新しいアートの可能性を開拓し,それを国際的なビジネスとして成立させるように,①インターカレッジを導入し,芸術の第一線の部分が,情報として,また,体験として自由に体験できるようにすること,②アートとテクノロジーの最前線で活躍する人間を招聘し,その指導を受けながら,実際に制作を体験していくようなワークショップをつくりあげること,③世界のアーティストたちが住み込んで創作活動をしていくような,斬新なコンセプトの住まいの空間などを提供することが求められる。このようにアートをビジネスと一体のものとすることが本構想の特徴である。

最後に,ポートはポートオーソリティのように一元化された運営の仕組みを持っており,各産業や生活の接点を構築し,空間を統合する機能を持つ。 それに倣って,アートポート全体を活性化させ,スムーズに機能させるため,運営,コントロールを一元化し,その役割を果たす財団的なものを組織することが求められる。広場やプロムナードなどでのイベントなども含めて一元的に管理運営する組織として持続するものとする。企業はその利益をアートに還元することによって,新たな活力を生み出す。かつて,何某コレクションといった個人のオーナーがパトロネージしていたものを,複数の企業が実践できる仕組みづくりをする。アートポートは,周辺一体の新都市を迅速かつ密度高く形成する変換器になるものである。テレポートによるアートの世界同時性の確保や,コンベンションホールを利用した世界アーティスト会議,展示場を利用したビッグアートなども考えられる。

4:アートポート具体化の方向

施設構成としては,①アートの創造を担うバーチャル・リアリティのセンターやアートの伝達を担う日本版メディアラボ,アートの享受を担うアートライブラリーをあわせ持つアートカプセル,②アーティストが滞在して,自由な活動ができるアトリエ住宅,屋外で創作活動をしたり,交流したりする空中庭園,相互に交流して制作,発表などを行う創作広場のあるアートビレッジ,③アーティストと一般の人たちが直接ぶつかりあうパフォーマンスコーナー,空中ホール,イベント広場などのあるアートフロント,④音楽・出版・造形・環境・映像などアート関連,新聞社・出版社・放送局・映画・ビデオ制作などメディア関連,さらにアートによってある種のステイタスをつくる多彩な企業のあるアートオフィス,⑤それらを統括し,アートポートの中核部分となるアートステイションなどが構想された。

アートポートの立地点とされた臨海副都心は東京湾の中に位置するウオーターフロントの新生地であり,とくに副都心広場地区は,その広さや交通・場所などから見て,副都心全体へ波及するまちづくりの中心となるにふきわしいとされた。とくに,21世紀における建築は,それ自体が地形を生成する因子として強い表現力をもち,「水際線」「丘」「輪郭」「等高線」といった要素をいかに胚胎させていくかを問われ,そういう地形の生成は,一種のアースワ一ク的発想と結び付き,ひいてはアートポートの建築それ自体がその種の発想に大きく関わり合いをもつことになると考えられる。このような構想に見合うところなら,臨海副都心に限らず,全国どこでも取り組む価値がある。

アートポートを建設・運営する仕組みとしては,まず,公共財産であるというアートの性格を踏まえ,広く拠金を募るため財団の設立が必要である。そして,非収益的な色合いの強いアート(芸術・技術)を産業に結び付けるため,各種施設を一元的に保有する株式会社を設立して,アート活動による中長期的な各種のメリットを活用できるテナントの募集・選択・管理を行う。財団は,株式会社からのアート活動委託費などの運営費をもとに,副都心広場回りを中心とした各種アート活動の支援・企画・運営・実施を行い,全体計画,各種施設の設計などに関するコンサルタントとして機能する。実際に表立って活動するのはアーティストやそのグループ,あるいはNPO(Jリーグのサポーターのような)的な個人でも企業でも無い組織で,これらの活動が最大限自由になっていることがアートポートの継続的な発展のポイントになろう。

さて,アートポートが構想されてからの約10年の間に,いわゆるバブル崩壊に始まる大不況の時代が到来してしまい,アートに対する企業の熱意はすっかり萎んでしまったようだ。バブルの時に,世界のオークションで相場を掛け離れたような高値で日本企業が買い占めた名画などは一般の国民の目に触れることなく,ふたたび欧米に買い戻され,自治体の美術館の目玉品も一時の客寄せに終わってしまった。今やサッカーのJリーグ・チームの存続すらも困難になって来ている。稼いだ時に将来への遺産づくりができず,国民の一人一人が献金などして文化を支えるという風土も形成できないできたことが悔やまれる。くしくもアメリカではポール・ゲティというたった一つの財団が,我々が構想してきたものよりも大きなアートの施設と運営の組織を整備した。アートポートの概念はいつの時代でもどんな場所でも通ずるものなので,今の閉塞状況打破のためにも新たな挑戦が期待される。

素質*努力*指導(環境)の話

' 好きこそものの上手なれ' というように,個々の人が持つ力全体を10とすると、素質が1、努力が3、指導は6というくらい

親の責任は「子供が育つ環境」に対してあるのであって,身体的,素質的なことに対してでは無い。もし,そこまでの責任を持たされるなら,とても親にはなりたくないだろう。逆に子供も身体的,素質的な面で親に感謝する必要はないし,身体障害などで親を恨んでもいけない。「身体八腑これを父母に受く」を強調すると矛盾してしまう。身体的には2代前の誰か(4人のうちの一人)の血,素質的には3代前の誰か(8人のうちの一人)の血を受けるらしい(強い競争馬の子孫で強い馬が現れるのは3代後といわれる)。

ある人が到達した成果のレベルを数値で表すと,その構成は,素質=1・努力=3・指導=3・機会(時代, ライバル, 運など)=3,この順で間を抜くことはできない。努力をしない人には,指導の効果がないし,そこに時代が合うと,最大限発揮されるということ。素質の1について1~ 10 の幅があるとすると,たとえ素質が1しかない人でも,すべてが成されれば10 の成果に到達し,素質が最大の10 あっても何もしない人と同じになれる。すべての人の成果は1~ 100 の間にある。人の最終的に発揮される力を10とすると,素質が1*努力が3*指導が3(家庭・学校・組織・・)*機会が3(時代・仕事・タイミング・・)あたりとみられ,素質の大きさを1~ 10 とすると, 1しか無い者でも後の全てを満たせば10 となり,10 ある者でも他の全てが無ければ10 に終わる。従って,全ての人が1~ 100 の間に分布することになる。

ティム・インゴルド「ラインズ 線の文化史」から

「言語・音楽・表記法」の項:

太古において,「歌」と「話」は区別されていなかったが,両者が別になったばかりか,近代文明に至って,「歌」は言葉とメロディに,「話」も口話と書かれたものに分解し,いずれも後者の方に価値があるように見なされるようになった。このように,近代文明が身体から離れたものになったことが,現代の諸問題の原因であると考える。

音楽の現代的棋譜法への決定的な転機は,11世紀のグイード・ダレッツオによる。彼は,同じ音階の印は,一つの旋律のなかで反復される時,同じ列に配列すべきことを提案,その列を区別するために横線を引いて配置,誰もが,以前に聴いたことがない歌でも歌えるようにした。ローマ教皇ヨハネス19世に献呈した際,大いに感激した教皇は,自分でも歌ってみたと伝えられる。

「記述の発明」の項:

記述することが発明であったとすると,発明家がいなければならない。チェロキー・インディアンのシクウォイアが,19世紀初期に,チェロキー語のための85文字の完全な音節文字表を考案し,韓国の王世宗が,1443年の「訓民正音」と題した文で,自ら考案した28文字の字母を公表したように,発明した人物がいたのである。記述のための文字が必要になったのは,「帳簿をつける」「固有名詞を記録する」「所有者を登録する」など,具体的で個別的な問題の解決策だったのであり,工学的デザインというよりも,アメリカの漫画家ルーブ・ゴールドバーグの発案した仕掛けに近いものといえよう。

中西進「日本人 意志の力 改訂版」目次

Ⅰ.内なる信念の貫徹

高丘親王 真正の教義を求め、死して後やむ

源信 遥かなる時空を実在化させる願望

世阿弥 下風に立って胎蔵界に到る不屈の魂

千利休 天下人に屈しなかった茶の精神

岡倉天心 宇宙の総体美を求め続ける

南方熊楠 生理そのままの奔放な生き方

白瀬矗 母の乳房にすがらなかった男の夢

植村直己 人間社会を超えた命の屈伸

Ⅱ.

北条政子 坂東に武家政権を築く不退転の覚悟

日蓮 浄土日本への揺るぎなき信念

支倉常長 二つの大洋を往復した七年間の辛苦

田沼意次 財政改革に「発明」をつらぬく冒険

伊能忠敬 「元百姓、浪人」が完成させた国家の枠組み

間宮林蔵 時代の風雲に身をさらした大剛の者

津田仙 新時代に試みる数々の理想

大原總一郎 財界に人間の理想を求めた孤高の精神

Ⅲ.弱者を愛する心

行基 民衆の心の救済を召ざした社会事業

平将門 生涯弱者を守る武夫

法然 人間の往生に命を賭けた心熱

親鸞 「悪人正機」を説いて庶民に勇気を与え続ける

細川ガラシャ 父・光秀の誇りを貫き通した戦国の女

二宮尊徳 身を捨てて農民の豊かさを願う

西郷隆盛 敬天愛人を貫いた至誠の心

杉浦千畝 グローバルな心身に支えられた愛の信念

デザイナーの常識・ビジネスマンの常識

| 章 | デザイナーの常識 | ビジネスマンの常識 |

| 1 | ・リサーチはインスピレーションの湧くビジュアルを探す ・思考はアナロジーを使ってジャンプさせる ・プレゼンは,印象的なストーリーで共感を得る ・サマリーは1枚の絵で表現する |

・リサーチはファクトだけを集めるべし ・思考はロジックツリーを使って論理的に ・プレゼンは,正しさで説得する ・エグゼクティブサマリーは3つの要点を |

2 |

・作りながら考える ・形にして議論する ・プロセスは緩く設定し,柔軟に変える ・良い点を見つけて強める |

・何を作るか考えてから作る ・前提条件をしっかり定義し,論理的正しさから結論を合意する ・プロセスは全員が明確にわかるよう構造化 ・悪い点を潰していく |

| 3 | ・まだ世の中に存在しないものを考えるのが好き ・一度作ってみてそれをどんどん改変していく ・あらゆるものごとから刺激を得て、発想する ・発想にもユーザーを巻き込んでいく ・話を聞いた人数にはこだわらない |

・いまある物事の効率性をいかに上げるか ・失敗のないように積み上げ型で考えていく ・リサーチから分析し,結論を導き出す ・アイデアは自分たちで作ったものを検証すべし ・必要なサンプルサイズをちゃんと準備 |

| 4 | ・学びやアイデアが見える化できる環境 ・ホワイトボードなどの書き込みが自由にできる環境 体を動かしやすい環境 ・刺激物をたくさん置く環境 ・ラフなアイデアやプロトタイプを気軽に見せ合う ・メモは手書きでポスト・イットやノートに図で |

・会議室は,意偲決定のために大人数が入る場が良い ・会議室は必要に応じて取ればよい ・机や椅子を配置する ・必要ではない資料は用意しない ・アウトプットの議事録を大事にする ・メモはパソコンで |

| 5 | ・自分らしいキャリアー個性を自分で作る ・プロセスはラフに決めつつも,アウトプットに合わせて柔軟に組み替える ・一見役にたたなさそうなことも勉強してみる ・時には全然違う分野の人と協業してみる |

・自分が登りつめるキャリアパスを決め,競争に勝ち残る ・全体のプロセスをまず決めて,着実に進める ・自分の職能を決め,キャリアパスを描き必要な勉強をする ・時間効率を考え,役割を決めて分業する |

第Ⅲ講:デザイナになる(その方法)

・・・第1論:拠所となる哲学・プラグマティズム

・・・・・・第1話:最後に"意志"たどり着いた・ハンナ・アーレント

・・・・・・第2話:世界に誇りうる日本のプラグマティズム思想家・荻生徂徠

・・・・・・第3話:プラグマティズムを創始し昇華した・C.S.パース

・・・第2論:基本になる方法・形式知と暗黙知

・・・・・・第1話:形式知を暗黙知化する方法=データベースの作成

・・・・・・第2話:暗黙知で統合する方法

・・・・・・第3話:暗黙知を形式知化する方法=アブダクションの適用

・・・第3論:皆がデザイナになるための教育(学習)

・・・・・・第1話:(基本となる)脳を鍛える

・・・・・・第2話:(暗黙知のため)身体を使う

・・・・・・第3話:意志力を育む(教育・学習)

第1論:拠所となる哲学・プラグマティズム

>以下は補足コメントはじめに

公理1の「用」に対応して,「意」の復権に関わる哲学としては,アメリカの建国期に生まれたプラグマティズムがあり,観念的なものが主流な哲学界では,あまり受け入れられず,とくに日本では,功利主義とも混同されて敬遠されてきたが,産業界で哲学的な思考をする人たちには,とくにチャールズ・サンダース・パースが注目されている。「用」と「意」を合わせれば「用意」すなわち未来への準備であり,まさに,デザイン行為の拠所になるものと考えられる。平凡社の世界百科事典でも詳しく紹介されているが,簡単にまとめると,「プラグマティズム運動は,アメリカ哲学の黄金時代(1870年代~1930年代)を主導し,世界の哲学思想にも大きな影響を与え,外来の論理実証主義や分析哲学が支配するようになって退潮するものの,根強い影響を保っているが,その内容は多様で広範多岐にわたるため,一つの一般的定義にはとても収まらない。プラグマティズムは,パースによって創始され,その語も彼の造語であるが,ジェームズが世に広め,それをデューイが発展させたことで,主として彼らの思想を意味するようになったため,パースは新たに"プラグマティシズム"と語に変えて,彼独自の立場を示そうとした。プラグマティシズムは,ある科学的知的概念の意味を確定するには,その概念の対象がわれわれの行動の上に実際にどんな結果を引き起こすかを,あらゆる可能な経験的手続によって確かめよ,というもので,これを論理学上に定式化したものが有名な「プラグマティズムの格率」で,ジェームズらによる多くの誤解を招いた"実際的結果"とは,具体的特殊的心理的効果のことではなく,それとはむしろ逆に,未来のあらゆる状況において,もしある一定の一般的条件を満たすならば,いつでもだれでも実験的に確かめることのできる結果――言いかえれば,合理的に思考し,実験的に探究するすべての探究者たちが最終的に意見の一致にいたらざるをえないような客観的一般的結果――を意味し,すべての合理的実験的探究者たちの最終的な意見の一致において見いだされるものが真理であり実在であるとした。こうしてパースのプラグマティシズムは科学の諸概念の意味を確定する一つの方法であるにとどまらず,さらに真理と実在に関する理論でもある」とし,以下,プラグマティズムを世界に紹介ジェームズと,その大成者デューイについても,その思想が紹介されているが,本序説では,パースのもの(プラグマティシズム)を考えているので省略する。⇒特別講義「ユングの再生」では,第Ⅰ講:ジェームズを中心に,随所にでてくるので参照してもらいたい。

日本への影響については,「プラグマティズムが最初に日本にはいったのは1888年で,元良勇次郎によるデューイの心理学の紹介にはじまる。93年には,元良がジェームズの心理学を紹介し,1900年にはイェール大学の心理学教授G.H.ラッドが来日して,ジェームズの心理学について講演し,その翌年桑木厳翼がジェームズの「信ずる意志」の思想を紹介したことなどから,ジェームズの思想は西田幾多郎,田辺元らに影響を与えた。一方,デューイの心理学,倫理学,教育思想も,中島徳蔵,田中王堂らによって紹介されたが,ジェームズの思想が日本のアカデミズム哲学者たちの注目を引いたのに対し,デューイの思想は在野の思想家たちに受け入れられ,アカデミズム哲学との対決に重要な役割を果たしていることが注目される。そして日本におけるプラグマティズムの主流は在野派であり,その最も代表的な思想家はデューイから直接大きな影響を受けた田中王堂であろう。プラグマティズムは大正デモクラシー期に最も盛んに摂取され,敗戦後,再びデューイを中心にプラグマティズムの研究がいっそう盛んになり,日本の民主主義運動,教育改革に大きな影響を与えた。」と結んでいる。>日本でのジェームズとデューイの受け止め方の関係は,江戸時代に官学が朱子学だったのに対し,在野では陽明学が主流になったことにも対応する。パースについては戦前はほとんど知られていなかったが,戦後は,産業界の人たちが関心を抱くようになって,多くの書籍が出版されている。田中王堂は早稲田大学教授であり,その門下生の代表が石橋湛山である。彼の戦前のジャーナリストしての活動や,戦後,首相になるも潔く退陣した様には,プラグマティストらしさが現れているように思われる。古くは,福沢諭吉や田口卯吉あたりもプラグマティストで,最近では,小沢一郎がそうであるように見えるが,一般には,とくに(情の)日本人には,物事の本質を暴き,一刀両断的にものごとを片付ける方法にはついていけないようだ。

以下,第1節では,在野の女流思想家で,既往の哲学への批判をふまえ,様々な問題を論じて影響を与え続けたアンナ・ハーレントが,最後に「意志」の問題に到達したことから,プラグマティズムにつながるものとして扱い,第2節では,中野剛志が,徹底したプラグマティストであったとする,江戸期の大思想家荻生徂徠の論を紹介,合わせて,近代に入って,徂徠に近い考えを有し,さらにデザインに結び付く「形」をも意識した哲学者三木清にも触れ,最後の第3節で,パースの思想を詳しく見ていくこととする。

第1話:最後に"意志"たどり着いた・ハンナ・アーレント

森分大輔「ハンナ・アーレント~屹立する思考の全貌」(2019年)によれば,彼女は,1929年に「アウグスティヌスの愛の概念」を著述,1933年にドイツを出国後,ホロコーストの実態を知らされて衝撃を受け,1951年に「全体主義の起源」を発表,既知の概念にとらわれない多角的視点から,体制の本質を暴き,発表時には,学界からは冷遇されたが,のち広く受け入れられ,出世作となった。1958年の「人間の条件」で,"活動"の可能性を探り,類似の"制作""労働"を批判して,全体主義克服への解答とした。"制作"というのは,特定の目的を達成するためになされる行為で,"制作"が生み出した最終生産物の耐久性とそれがもたらす効果が意味を持ち,我々はこれらに囲まれて生活している。これだけでは,権力者が支配するための恣意的な道具になってしまう(ナチスがその代表)ということで批判している。"労働"については,マルクスが公私を超える領域のものとしたことが,全体主義につながったと批判,自発的な"活動"を重視するようになる。>「制作」は「用」に対応し,最終生産物の評価などデザインの本質につながる。また,「活動」という点で,デザインを考えれば,たとえば「"椅子"というものを生み出す活動」ということになろう。

1963年の「革命について」では,制度としての憲法を重視,階級闘争的なフランス革命を否定し,人々が自由を獲得すべく自発的に起こしたアメリカ革命を肯定的に評価した。これらのプロセスで,思考の主題は経験であり,それを失えば,あらゆる理論に巻き込まれてしまう。つまり,抽象概念に閉じこもり,"知"のみに陥ることを批判し,自ら"孤立"することを重視,大勢に流されず,立ち止まること,そして,"他者のため"であることを信条とするようになる。>経験を重視し,アメリカ建国に親和的であることから,プラグマティズムにつながる。

そして,「精神の生活」で,1971年,"思考"の議論を経て,"活動"に対応する"意志"に至り,さらに,"判断"にまで議論を進めようとしたが,1975年,死去したため,途絶した。>「思考」がカントの純粋理性に,「意志」が実践理性に対応,残ったのが判断力であった。森分大輔は「意思」と表記しているが,「精神の生活」の翻訳者佐藤和夫は「意志」と表記している。

以下,アーレントの「精神の生活(第二部意志)」(1971年,訳は1994年)による。

古代ギリシャ人には「意志」の能力は知られず,その後に登場した卓越した哲学者たちも,アリストテレスを議論の根拠としてきたため,「意志」の存在を疑い,否定してきたので,彼女は,まず「思考」について議論,「思考」とは,自己のなかの対話を通じて「意味」を取り扱う能力と規定,「真理」を把握する「知性」に対し,「意味」を把握するのが「理性」であり,「思考」の末に「真理」がでてくるというのは間違いであるとした。>"知"にたよることはできないということであろう。

そうしたなか,「意志」について論じた異端の思想家の系譜として,「ローマの信徒への手紙」のパオロに始まり,神に対する人間の自由意志を認めたアウグスティヌス,もっとも体系的に論じた"聖母の博士"ドゥンス・スコトゥスをあげ,その論点が,①意志の構造,②意志と行為の関係,③意志から愛,にあったとしている。>「意志から愛」ということに,「意」が「善」に対応するものであることが示される。ハンナ・アーレントに至るこの系譜には,ドゥンス・スコトゥスの影響を受け,プラグマティズムを創始したパースも連なることはいうまでもなく(「偶然・愛・論理」と訳された書もあるように,パースは,プラグマティシズムというのは,愛を込めたいからであったとも言う)。系譜からは外れるが,パオロとアウグスティヌスの間にあって,(哲学上の神)「一者」を論じたプロティノスも重要である。3世紀のギリシャ哲学者プロティノスは,ヨーロッパで,ルネサンス期に再発見され,(分割の)アリストテレスから(統合の)プラトンへの回帰を唱えた新プラトン主義の創始者とされ,「一即全」「全即一」の思想などによって,後世の神秘思想に大きな影響を及ぼしたが,その神秘主義を原点とし,イスラームを介して,ギリシャから日本までの宗教を統一的に解釈したのが,戦後の頭脳流出を代表する天才的哲学者井筒俊彦である。その生涯を思想的に追った安藤礼二「井筒俊彦 起源の哲学」(2023年)には,デザインと言う点からも参考になりそうなことが多々でてくるので,コラムで紹介する。

コミュニケーションのもとになる「言語」については,①共通感覚の対象に付与されたもので,②名づけが対象の存在を把握する共通感覚を補助し,③名づけによってコミュニケーションが可能になる,としている。また,単なる刺激に過ぎないものに,加工を施すことでひとまとまりの対象に仕上げる能力を「構想力」と呼んだ。そのために用いられる「図式」は,不可能である限り「思考」に属し,形象に似ているものである限り「感性」に属しており,思考過程の図式をアナロジーと呼び,「思考」は「類比」を用いて意味を了解するとした。>まさにデザインの公理・定義に対応する論である。「構想力」については,次節にみるように,彼女よりかなり前に,三木清が詳しく論じている。「図式」については,まさに暗黙知のことを言わんとしているようだ。

そして,「意志」は「労働」「制作」を超越した特異な能力で,自然を超える偶然的なもの,自発性の顕現であると指摘,人間は創始が可能な存在で,「案ずるより産むが易し」の考えに至った。>誰もがデザイナということであろう。

未完に終わった「判断」へのスケッチからは,「判断」は記憶をふまえた範例によるもので,その範例は「構想力」によって与えられ,まず自己があってのち,他者と共通問題に対処していくものだということが示される。

さて気になるドゥンス・スコトゥスについても触れておきたい。パースが根拠にした「認識は,その直接的対象が実在する時,真理であり,"実在"とは,特定の誰かが考えることから独立していること」は,ドゥンス・スコトゥスに帰せられ,その他,多くの定義を彼から引き出しているという。ちょうど,八木雄二「聖母の博士と神の秩序」(2015年)という優れた書が出版されたので,それに従おう。

1265年にスコットランドに生まれたドゥンス・スコトゥスは,1308年没するまで「オルディナチオ」を書き続け,直訳すれば「秩序」になるが,内容からみると「神と世界の秩序についての論考」と言えるものを残した。中世の哲学では,「秩序」は「真理」と同義なので,「真理」についての論考でもあり,のちの18世紀の同じスコットランド出身で,ロックの経験主義を受け継ぎ深化させた哲学者ヒュームに通じるものでもある。彼の論点を整理すると,①神学は実践学である,②神と被造物の存在が一義的である,③個別たらしめるものは,質料でなく形相である。という,

プロローグで,「現今の状況の人間には,超自然的に啓示された教えが必要である」とし,結論として,「信仰の必要は信仰によってしか明らかにならない」,つまり,信仰は,理性や哲学で証明できるものでは無いと言い切った。神学では,神まで含めて「存在」であるというのが,彼の思想の核「存在の一義性」である(哲学では,感覚を超えるものは存在しない)。哲学者たちは,自然の完全性を支持するも,超自然の完全性は否定するが,神学者は自然の欠如を知っているが故,超自然の完全性を知っている。その上で,神学が哲学の上位にあるということを完全否定,哲学は自然科学であり,神学とは全く別に独立しているとした。とはいえ,その科学についても,素朴な感覚認識から練り上げようとした。>歴史的検討でなく,現在の「用」に論点を置き,限界を見定め(考えても意味の無いことは無視せよという「オッカムの剃刀」で有名なオッカムも,ドゥンス・スコトゥスの説を受け継いでいる),さらに「経験」を意識している点で,まさにプラグマティズムの源流といえる。また,「意」に対応し,カタチを本質とする点で,デザインにも対応するといえよう。

もう一つの「個別化の原理」について,個別化というのは,語源的には「分割を止めること」,つまり,一者として確立することで,分解することとは正反対のことであるが,アリストテレスの系譜ではあり得ない「このもの性」を主張,感覚的には自明な個別存在の根拠を,資料論からは明確に示すことができないことを示した。また。人間は自己の本質や人生の目的を知ることができないが故,神を必要とした。「コトバ」で知ることは,他者の経験を重ねることのできる共通基盤であり,あることを「真」と判断するのは,多数あるいは権威による。>自ら自分の個性を知ることはできず,外部からみて,その人の個性が分かるということである。「コトバ」は形式知に対応するもので,預言者が受け取ったのは暗黙知(謎とも)で,預言者が預言者たり得たのは,暗黙知を形式知たる「コトバ」に変えたからであると説明できよう。

そして,アウグスティヌスに続いて,精神活動としての「意志」を,実践の根拠であると明確にし,信仰は,もともと神への愛であり,意志は愛につながると説いた(アリストテレスの系譜においては,精神活動はあくまでも省察であり,実践は身体を動かすことでしかなかった)。社会秩序は個人の情に関係なく存在するもので,善に対応する。その結果,「意志」は「自由意志」と同義になり,人間存在の本質につながる。心を動かされる「情」はあくまでも受動であり,「知」を介して,「意」として発動される。「自由意志」は「はたらきを発動する」に際して,知的能力が持つ欲求を抑制し,常軌を逸した欲求をもつことが無いようにするものである。>モラルすなわち「善」の説明にもなる(アリストテレスの系譜では,「善」は,自らにおける快を目的とするものしてしまったことから,様々なことが罷り通るようになり,モラル崩壊を招いた)。「意志」は,日本語においても不明確で感情と区別すらできないようである。第Ⅰの「知・情・意」の項も見直してほしい。

念のため,近代の著名な哲学者が「意志」を論じた二つの大著に触れておく。

ひとつは,ショーペンハウアーの「意志と表象としての世界」で,その二つの観点から,実に幅広く詳細に論じていて,巨大なマンダラのようになっている。そのため,「意志」についての議論を要約するのは,ほとんど不可能であるが,科学と芸術について,前者が経験の積み重ねによるのに対して,後者は根拠の原理から独立した事物の観察の仕方であるとし,また,建築術は有用な目的のために役立つという使命があって,純粋な認識よりも意志に仕えるという点で,いわゆる芸術とはいえないなどと指摘,デザインの話につながる萌芽がみられる。

ついでながら,ショーペンハウアーは,ドイツ哲学の主流と関係なく,意志,身体,経験などを直視した在野の天才であり,マックス・シューラーは,「ショーペンハウアーは,哲学と科学を区別したという点で,生徒ル・ロアとともに,精神科学の方法論のために,プラグマティズム的思考を強化しようとしたベルグソンの先達にあたる」という。

もうひとつは,ニーチェの「(権)力への意志」で,「意志」こそ人間を動かす根源的な動機で,「生きている間に,できる限り良いところに昇りつめよう」とするものであるとし,後述するように,アメリカでのプラグマティズムの登場にまで影響を及ぼしたとされる一方,ナチスによって表面的に利用され,そもそもニーチェの遺稿を,妹が編集して出版したものでありながら,ナチス時代には,ニーチェの主著とされたため,「意志」すなわち権力の横暴という認識を生み,「意志」そのものを論じることが忌避されるという不幸な結果につながってしまった。

第2話:世界に誇りうる日本のプラグマティズム思想家・荻生徂徠

中野剛志「日本思想史新論―プラグマティズムからナショナリズムへ」(2012年)によれば,荻生徂徠は,日本の儒教思想史,江戸期の思想史において,間違いなく最もスケールの大きな思想家とみなされ,戦後も,丸山真男がとりあげたことで,大きな影響を及ぼしたが,近年,その評価が落ちてきているのは,彼が,徹底したプラグマティストであったことによるらしい。>プラグマティストは物事を冷徹に眺め,その本質を暴くことから,もともとドギツイことを嫌う日本人から,陰謀論者,場合によっては右翼のように見られてしまうことがある。

中野の言うように,徂徠のとった方法は実践哲学で,現実の政治・経済に適用してみせた。徂徠の考え方の基本は,著述「弁名」にいうように,「人類の発生以来,物事があれば,その名称があった。最初は"物の形ある者"(物理的事実=自然物)のみに名称が与えられていたが(神の世界),聖人が現れて,"物の形なき者"(社会的事実=人工物)に名称を与え,それ以来,一般人が形の無い物についても知ることができるようになった。」というものであり,「"もの"と"名"が時代の変遷とともに乖離してしまうことに対処するには,"道"が必要である。」という。徂徠においては,格物致知(物が来て知に至る)の「知」には,いわゆる暗黙知も含んでいるのである。朱子学の窮理は観念のレベルにとどまり,形式知でしかない。また歴史を知ることが,現在を知ることで,実践経験をすることが,暗黙知の強化につながることまで指摘している。>のちにポランニーが指摘する暗黙知に関わる話を,200年以上も前に語っており,また,名付けの本質を暴いたことでも際立っている。ついでながら,マルクス主義における歴史観は形式的なもので,実態には即していないといえる。

徂徠のもっとも大きな成果は,「孔子の教えの教えの本質が,天下(の民)を安んじる道を示したことにあり,"道"とは名をもった制度で,聖人とはその制度を制作し,命名した者である」と,明快に論じたことであった。「陰陽」も,それを枠組みとして,より有効に,天地自然に向き合うことができるようにしたものであるという。一見,近代合理主義のように見えるが,「知」を優先するそれと対決したのだから,保守主義の先駆者でもあった。>ハンナ・アーレントが共和主義を論じた際,「制度の権威の起源はその聖性にある」(それ故,フランス革命を否定し,アメリカを評価した)と述べたのを彷彿とさせる。まさに,本講義におけるデザイナの本質に対応するものであり,デザイナには聖性が求められ,そうであれば,デザイナは聖人にあたるとも言えよう。

人間が理性で知ることができるのは世界のごく一部でしかなく,多くは,実践経験を通じてのみ知ることができる暗黙知であり,制度や慣習は,ふつうの人たちがその上で行動し,経験して身につけることができるわけであるが,そのためには,その制度や慣習をまず信じていなければならない。それ故,道を創始したものは,信じる対象として,神に近く,聖人であるとされるのである。さらに,聖人は鬼神をも信じていたと言い,民にとってもそれが必要という,なぜなら,頭では理解できなくても,人は常に未来に向かって決断しなければならないからだとした。>あのニュートンが魔術を信じていたことを思い出させる。ハンナ・アーレントも,西欧的な「知」優先主義が,こういった世界を破壊してしまうという点から,知識人や学者を批判している。

為政者は結果責任が問われることを明らかにしたことも大きい。とくに,その制度を運用するには生身の人間が問題であり,礼と義,今でいうモラルを重視,君子においては,優れた人材を見出す人材登用術が重要であり,「"疵物"のようなヒトクセある人物を,失敗を恐れずに使ってみよ」とまで言っている。>使ってみてこそ,その人物の持つ暗黙知のレベルを知ることができるのである。

公と私についても,君子の道には公私両面がある,つまり,私の面があることで,民を理解し,衆とともにあることができると指摘,朱子学の「君子は私を捨てよ」という考え方を否定した。君子とは,「衆と同じくするところ」である「公」を優先する者のことで,身分や地位が高くても,「己の独り専らにする」者は小人であり,身分や地位が低くても,「私」より「公」を優先する者は君子で,人の上にあるべき存在なのである。

徂徠は,経済政策にまで踏み込んでおり,江戸時代全般にわたる,物価の不安定化と階級格差の拡大という問題の解決に奮闘,荻原重秀の超金融緩和政策と,それを否定した新井白石の超緊縮政策のいずれもが破綻したことを受けて,金融政策と需要管理の組み合わせについて議論,武士が大都市江戸住民になったことでモラルが崩壊したとし,それへの対処以上に,地方行政が成り立つよう,武士の土着化まで構想した。>現代の地方分散政策に当たるか。

中野の書から離れるが,そもそも優れた語学力と博識をもち,訓読で教えるだけの講義を否定,自ら原典に当たって考証する姿勢は,究極的に語源学の形をとることになった。そして,次々に発見したことを書き留め,「南留別志(なるべし)」として残した(いわゆる随筆ではなく,箇条書きにメモを綴ったものであるが,「日本随筆大成」第二期15に含まれる)。それぞれに,そうだったのかと思わせるものばかりであり,彼の天才ぶりを伺わせる例として,一つだけあげてみよう。

日本の古来の,一二三のヒフミという数え方についてで,ヒ(一)の倍の二がフと転じ(つまり同じh音),以下,ミ(三)は倍のム(六)に(同じm音),ヨ(四)は倍のヤ(八)に(同じy音)転じていることを発見したことをあげたい。もちろん,h・m・yなどを使っていないが,意味するところは明確で,発音まで含めた語学力を持っていただけでなく,類型パターンを見出す力がすごかった,現在でいえば,知能指数が桁違い高かったことを示すであろう。ちなみに,世界に冠たるイギリスの経験論を拓いた(ある意味で,プラグマティズムの祖にあたる)ジョン・ロックが生まれたのが徂徠の30余年前で,二人はほぼ同時代人であり,当時,世界が今のように相通じていたならば,両者は,知能の高さで,一,二を争ったのではないかと想像したくなる。蛇足ながら,五(イツ)はツだった可能性があり,その倍は十(トー)で,同じt音ではないかと思うが,如何であろうか。

さて,近代入って登場した,徂徠の思想に近いと思われる哲学者・三木清が残した「構想力の論理」は,本講義のデザインの核となる「形」を意識したものなので,関連して取り上げる。その第一は1939年に出版され,その後も思索を続けるが,1945年,治安維持法で逮捕されるも逃亡した高倉テルを支援したことで拘留され,まもなく獄死したため,未完に終わり,そこまでの論が,その第二として,1946年に出版された。

まず,ロゴスとパトスを統一すべきことから入る。>ロゴスが「知」に,パトスが「情」に対応するもであることに異論はないであろうから,その統一は,「意」によるものと考えられる。

そして,「制度」についての考察を始め,「構想力の論理」は,実は「形の論理」であることを発見,さらに,行為の哲学であり,制作の論理であるとし,カタチは,従来,形態学的にとらえられてきたが,それは解釈の哲学であって,行為の哲学ではないと明確に指摘するとともに,従来,軽視されてきた直観を重視した。>まさに,デザインの本質を述べているに等しく,彼のいう直観とは,おそらく暗黙知のことであろう。

以上にもとづいて,第一章で「神話」,第二章で「制度」,第三章「技術」を取り上げ,考察がまとまっており,「構想力の論理」第一として出版された。>「神話」は,本講義でいうところの最もスケールの大きなデザインであり,「制度」は徂徠そのまま,「技術」はカタチにする技術であり,ソフトなものを制作することも含めて,幅広く使っている。

さらに,構想力のためには,その前提として「経験」が必要であり,「経験」は主観的であって,かつ,客観的であるという。前述のとおり,十分に整理されないうちに獄死してしまったため,長文のまま,「構想力の論理」第二は,すべて第四章「経験」となった。>経験の重視とその見方からは,プラグマティストそのもである。彼が,そのまま思索し続けたとすれば,次の章は「意志」になったのではないだろうか。

第3話:プラグマティズムを創始し,プラグマティ"シ"ズムにまで昇華した・パース

プラグマティズムにおいて最も大きな貢献をしたパースについては,コーネリス・ドヴァール著・大沢秀介訳「パースの哲学について本当のことを知りたい人のために」(2013年,訳は2017年)に従い,ウィリアム・デイヴィス著・赤木昭夫訳の「パースの認識論」(1972年,訳は1990年)で補足する。

「多産で空前の博識家」といわれるパースは,大学で地位を得たことが無く,長年勤めていた沿岸測量部での活躍も52歳で断ち切られ,以後,孤高の学者として,生涯,自分自身のやり方で考え抜き,結果として独創的な多くの業績を挙げた。書くことによって考え,どんなものでも棄てることがなかったので,膨大な手稿を残したが,天才であるが故に,あまりにも多くのことに手を出し,結局,完成させることが無かったと批判されることもある。>プラグマティズム全体が批判されることが多いが,その中でも,創始者のパースは,自身がまとまった本を出さず,難解なこともあって,厳しく批判されることが多い。リチャード・ローティなどは,プラグマティズムに対する彼の貢献は,彼がそれに名を与え,ジェイムズを刺激したに過ぎないとまで言うが,逆にみれば,新しい思想に,プラグマティズムという名をつけて世の中に存在せしめたということから,本当のデザイナでもあったといえる。

パースにとっては,個人の快感はどうでもよく,「社会の客観的な目的に役立つこと」「宇宙の合理化に役立つこと」が重要であった。>デザインの目的に同じで,プラグマティズムをして,「用」の哲学とする所以である。

「幾何学的な本能にもとづいて,直接推論する」ことを好み,数学的推論は図的推論であり,そのことによって,明快な本質に至る,つまり,「複雑な配置・構造を明確に図で表す力」が求められるとした。そして,「発見の学問」という視点から,学問の分類に多くの時間を割き,現実の大学等の学問は,先に目的を決めてしまうために,発見に至らないことを批判,経験を重視し,実際に起こっていることにもとづいて,発見的学問・批判的学問・実践的学問の三つに分類した。学問の三分類は,彼が用い続ける三分法の始まりであり,哲学者の能力についても,想像力・集中力・一般化する力の三つに分け,のちには,三分法自体を理論的にも意味づけている。>幾何学的な本能にもとづいて,直接推論することは,暗黙知に対応し,哲学者の三つの能力は,次章との関係でいえば,形式知を暗黙知化するには「想像力」が,暗黙知を発揮するには「集中力」が,暗黙知を形式知にするには「一般化する力」が対応すると見てよいのではないだろうか。

「共通に何ものを持たないほど異なった」ものを「カテゴリー」と呼び,「実在するかに関わりなく,何らかの仕方・意味で心に現れるすべて」を,分類する。そのために必要な能力は,①眼の前にあるものを,(いかなる解釈も抜きに修正もせず)そのままに見る能力,②対象をどこまでも追い続け,見つけ出そうとする断固とした識別力,③複雑な対象のなかから,特徴を純化し,抽象的な公式を創出する能力,である。そのようにして,「カテゴリー」の目録を書き上げたら,①各カテゴリーの特徴を明らかにし,②それらの相互関係を明らかにし,③それが十分であり,重複が無いことを証明する。カテゴリー探求のためには形式構造による方法が良いとし,例として,グラフ理論を挙げている。そして,1867年の「新しいカテゴリー表について」で,ひとつの頂点を極めた。>以上は,次論のデーターベースの話に対応すると思われる。

分類されたものを再統合する「ものを目標に適合させる法則の学問」たる規範学として,美学・倫理学・論理学の三つを挙げる。>次論の暗黙知の話に関わり,また,論理学が「真」に,倫理学が「善」に,美学が「美」に対応するのは言うまでもない。

最後に,再統合されたものに,新たな定義を与えるべく,形而上学の哲学に至るのであるが,パースは,推論する上で,規則と事実と結果のあり方の三つの組み合わせから,従来の演繹と帰納に,アブダクションという方法を加えた三つの様式があり,その三つに限られることを証明した⇒コラム。そして,概念の機能は情態的印象の多様体を統一体に還元することで,アブダクションこそが,新たな統合のために必要な推論であり,それ以外の選択肢は無い,プラグマティズムはアブダクションの論理とまで言い切っている。そして,ケプラーの周到な思索と推論について, 「これはいまだかつて行なわれたことのない遡及推論の最も偉大な成果である」と,最高の実例に挙げている。>さらに説明を加えれば,予測できない未来を知ろうとしたり,いわゆる無から有を生み出すために,単なる仮説でなく,求められる条件すべてを矛盾なく説明できる論理的な一つの体系の構築することであり,プラグマティズムをして,デザインの拠所となる哲学とする所以である。演繹では前提がくつがえされれば,全てがやりなおし,帰納では,否定する例がでてこれば,全てやりなおしとなるが,それまでは証明したことになるように,アブダクションでも,矛盾した条件がでてきた際には,全体を組み立てなおすも,それまでは有効である。ウェゲナーの「大陸移動説」がまさにその例で,演繹や帰納では証明できないものであり,発表当時無視されたことは如何に科学に限界があるかということも示している。

パースがアブダクションの最適例に挙げたケプラーについては,後述するマンダラのところでも触れるが,パースのプラグマティズムを世に知らしめたジェームズ・ウィリアムに会って影響を受けたユングが独自の心理学を開いていくことから,九品塾に,特別講義「ユングの転生」を開き,そのユングが邂逅し相互に影響しあった天才物理学者パウリについて加えた補講で,パウリがケプラーについて,まさにデザインの基本書にもなりそうな論をまとめていることを紹介しているので是非見てもらいたい。>特別講義「ユングの転生」。ここでは,デザインの概念のところで触れたトーマス・クーンのパラダイム転換という点からも面白い山本義隆の「世界の見方の転換」(全3巻,2014年,新装版2024年)が,ケプラーによる大転換への流れを詳細に記しているので,その一端をコラムに紹介しておく。>コラム山本義隆「世界の見方の転換」

パースの考えは,実は,カントの考えに近く,カントが至ることのできなかったものに到達したといえる。カントのいう「悟性」は,多様な経験にカテゴリーをあてはめ,それによって統一をもたらすもので,「理性」は「悟性」による概念を整頓し,全体性を得るように統一させ,「悟性」に還元するということであったが,パースにおいては,両者の区別は必要でなくなる。物理学での仮説と形而上学の仮説は同等で,いずれも独断的であることに変わりなく,常に,間違う可能性のあるものとして扱っているのである。

パースはまた,数理論理学,記号学などにおいても,歴史的に最も傑出した人物の一人とされ,「記号とは,誰かに対して,何かを,ある点あるいはある資格において代表するものである」「いかなる記号であれ,それが結合すれば,どのような仕方であれ,その結果できる体系的構造は,一つの記号を構成する」と,プラグマティズムとして定義している。より精密な定義はコラムを参照。つきつめれば,シンボル的にその対象が規定されている法記号のみが,議論として解釈されうることを意味する。すでに述べてきたように,パースは,多くの議論を,三分法によって進めているが,それが記号学からみて本質的なものであることを証明した(コラム)。>公理で示した,一つの形に統合し,名付けるということに対応,その統合はシンボルによってなされるということでもある。

ここまできて,著者ドヴァールは,ようやくプラグマティズムの話に入る。「はじめに」で記したことと重複するが,プラグマティズムは,1870年代初頭に,マサチューセッツ州ケンブリッジ出身の少数の若者が,哲学を語るために集った「形而上学クラブ」に始まる。その議論の中心は,「ひとびとが,それに基づいて行動するつもりでいるもの」で,ウィリアム・ジェームズのおかげで,1900年頃,隆盛に至るが,パース自身は他のプラグマティストに対して,深いところで,批判的であったため,主流になれず,孤高の道を選び,結果として,あまり評価されなかった。そして,ジェームズによる唯名論的解釈が広まってしまったことから,自らのものを「プラグマティ"シ"ズム」と名づけ,聖書にある「木の善し悪しは,その結実で分かる」を標ぼうして,区別した。実は,パースの論をもとに,コーヘンが編纂し浅輪幸夫が訳した書のタイトルが「偶然・愛・論理」(1956年,訳は1982年)となっているように,パースがプラグマティ"シ"ズムという時,愛(広くはモラル)までも含んでいるということを忘れてはならない。>愛・モラルなきところにデザイン無し。「意」は「善」に対応する。

観念を明晰にする方法は,まず(第1段階),その対象に出会ったときに,常にそれと分かり,他のどれとも間違わないこと,そして(第2段階),その観念の抽象的な論理的分析を究極の要素にまで及ぼすこと,つまり,分析を達成可能な限り完全にすること,最後に(第3段階),実際的な影響を持つと考えられるどのような効果をその概念の対象が持つとわれわれは考えているのか,それを考察せよ。そのときそれらの効果の概念がその対象に対してわれわれが持つ概念のすべてある。

第3段階は,第2段階で得られた精密さを維持したまま経験の世界に戻ることを意味し,全体的な行動に影響を与えると考えられる特徴による定義で,「プラグマティズムの格率」と呼ばれ,有名になったものである。個別例の単なる寄せ集めでは概念にならず,「図」として,あるいは「イコン」となって,われわれに影響を与えるものであり,その幾つかの部分が思考において,同じ数の感覚質や観念に結び付いている,有意味であるということは,生きた精神を創り出す,すなわち,行動に結び付くものである。一般者に帰属させ得るただひとつの実在的な意味は,ある原理に従って行動する一般的な心的決定の概念である。それゆえ,一般名辞のただひとつの実在的な意味は,それが含意する一般的な行動に存している。つまり,深く習慣の観念に依存し,われわれが習慣を形成するというより,習慣がわれわれを形成するのである。>カタチが力を発することなど,デザインの本質につながる議論であろう。

パースは,プラグマティズムは証明されなければならないとした点で,他のプラグマティストをはるかに凌駕していた。実際,プラグマティズムが広がったのは,多くの難問を解決することに貢献したことによるのである。推論の例として,技師が橋や船や家を建てる前に,すべての材料のさまざまな属性を考え,検査を経ていない鉄や石材やセメントを使わず,厳密に考え抜いた仕方で,それらを組み合わせるのとまったく同じように,プラグマティズムの教義を建設する際には,すべての欠くべからざる概念の属性が検査され,それらが構成され得る仕方も検査される。それから提案される教義の目的が分析され,その目的を満たすのに適切な諸概念からその教義は構成される。このようにして,その教義の真実性が証明される。その真理の補助的な確証は存在するが,それを厳密に証明する他の独立したやり方は存在しない。>アブダクションのことでもあり,建築設計はじめ,デザインに対応する。

パースは,シンボルを「その名前とそこで意味される特性の観念連合あるいは習慣的な結合によって,その対象を意味する記号」と定義した。プラグマティズムは,一定のタイプのシンボルに対する意味の議論とみなせる。>まさに,シンボルによってカタチに統合し,名づけることに対応,デザインの拠所となる哲学とした所以である。

最後に,「名づける」ことについて,パースがどのように考えていたかについて見てみよう。パースは,唯名論者と実在論者の論争を煽っているのは,「実在」の異なる理解であることを発見した。両者とも,「何かが実在するのは,それについて考えることとは独立している時である」というドゥンス・スコトゥスの定義を異なって解釈,唯名論者にとっては,思考に対する外部からの直接的な制約のみが,この定義を満たすのであり,実在論者が同意できないのは,思考の産物は実在的ではあり得ないという唯名論者の独断である(唯名論者は現存するものだけが実在するとする)。パースの考えでは,「自然法則は探求の終結において,永久に固定された信念の対象になり,実在することになる」のであり,科学は唯名論であると考えられているが,心の底では実在論的であるとも主張した。パースは,実験的な現象にこそ合理的な意味があるとする,社会に基礎を置く観念論者でもあった。>人工的に構築されたものも実在するといえ,デザインに対応。

おわりに

ここ10年,ビッグデータ,それにつながるA.I.という全く新しい世界が開かれ,それまで異端とされてきたベイズの統計学が一躍主流になるとともに,「蓋然性」という見方への評価も高まっている。現実に対処するには,それが真理かどうか分からなくても,いかに真理に近い(本当らしい)かで判断するしかないからで,それまでは,科学は「本当」でなければならず,「本当らしい」という言い方は,いかがわしいものとして否定されてきた。ベイズの統計学が登場したのは,1740年代であるが,否定されながらも生き延びてきたのは,学者でない実践者たちによって支持されてきたからでもある。シャロン・バーチュ・マグレイン「異端の統計学ベイズ」(2011年,訳は2018年)によれば,ベイズの法則は「何かに関する新たに得られた客観的情報に基づいて更新すると,それまでとは異なる,より質の高い意見が得られる」という,極めて単純明快なものである。発見したのは,アマチュア数学者のトーマス・ベイズ牧師で,現在では,「数学的な意思決定論の父」といわれる。この法則が世界に知られるようになったのは,その直後に,天文学者のラプラスが,膨大なデータを処理するために,ベイズとは独立に発見し,具体化したからで,第二次大戦に際して,アラン・チューリングが暗号解読に応用して大成果をもたらし,情報理論のクロード・シャノンによっても見直された。>パースの唱えるアブダクションにも近い。

この話に関連するものとして,雑誌「大航海 歴史・文学・思想」の特集「パース 21世紀の思想」に掲載された久木田水生「パースと人工知能」(2006年)のがあるので,紹介しておこう。筆者によれば,パースは1887年に発表した論文で,「高度な論理機械の開発が,論理学の改良に貢献する見込みが高い」と述べているが,現在の人工知能(AI)と論理学の相互発展を的確に言い当てているという。パースは現代論理学の基礎を築いた人物の一人であるが,彼自身,数学者である以上に技術者であったが故,演繹以外の推論,帰納論理さらには仮説論理(アブダクション)を重視していたが,これらはまさにAIのための論理であり,1世紀も前に先取りしていたといえる。とくに,仮説生成は一般に持たれている背景意識に対応することから「最善の説明」の推論とされ,筆者によれば,演繹的推論が,理論を「下」に広げる作業で,帰納的推論が,理論を「上」に広げる役割を果たす作業であるのに対し,仮説生成は理論の「間」の空隙を埋めていくものであるという。>まさに「共」に通じるものである。

AIは,帰納的な推論や,仮説生成的な推論によりながら,すでに,ある蛋白質に含まれるアミノ酸の種類から,それまでの科学者が成功していなかった,立体構造を推測するための法則を発見しているのである。その後,AIの進化によって,帰納論理プログラミングと仮説論理プログラミングの二つの分野に分かれることになったように,仮説論理(アブダクション)は,パースが考えていた以上に有効な論理であることが明らかになっている。そして,パースが論理学講義の学生であったアラン・マークワンドとやりとりした手紙に描かれていた図を解析したところ,パースがクロード・シャノンの情報理論と,それをもとにしたアラン・チューリングの論理機械を遡ること50年も前に,論理回路を持つ機械についてのアイディアを持っていたことが明らかになったといい,この図が発見された1950年頃から,コンピュータの開発が一気に始まったことを思えば,パースこそ,電気式コンピュータの最初の設計者といって良いのではないかという。>すべてのもとに,パースがいたということになろう。

また,かつては世界トップの経済学者でノーベル経済学賞の候補でもあった宇沢弘文が,日本の公害問題を契機に、資本主義の抱える問題を深く追求するようになったが,その拠り所になったのが,制度主義の経済学者といわれるソースタイン・ヴェブレンであった。

小原敬士「ヴェブレン」(1965年)によれば,ヴェブレンは「有閑階級の理論」(1899年)で世界的に知られるようになったが,(ノーベル経済学賞を得るような,今日の金融資本主義を先導してきたような)経済学の主流からは異端視されてきた。ヴェブレンの思想の基本は,製(制)作者本能への注目,制度の重視であった。第一次世界大戦の段階で,世界におけるドイツと日本の危険を指摘し,産業的実用的知識を尊重しない大学等高等学術機関が,誉れある閑暇の対象として古典を崇めてきたことが退廃を招いたことを洞察した。「製作者本能」は,その種族の生活にとってなにか有用なものを創り出そうとする本能であり,そのための,方法技術への関心を示した。>デザインする動物としての人間,デザイン本能を指摘したといって良い。

佐々木謙治「ヴェブレンと制度派経済学」(2003年)には,ヴェブレンが,当時アメリカで台頭しつつあったプラグマティズムの哲学に注目し,自らも貢献,プラグマティズムの教える人間概念は,それまで軽視されてきた人間の「行動」に注目,その「能動性」を強調し,「習慣性」による規制を力説したという。>時代は近づきつつあるようだ。

つけたしになるが,プラグマティズムが,「用」の哲学でありながら唯名論的であり,唯物論が,結局は観念論でしかなかったことも指摘されている。

この論TOPへ

ページTOPへ

第2論:基本になる方法・形式知と暗黙知

紫色文字は引用文中の強調, >以下は補足コメントはじめに

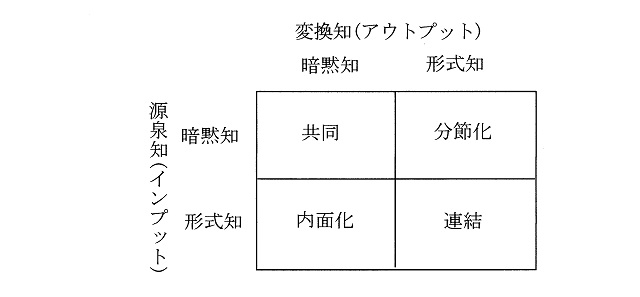

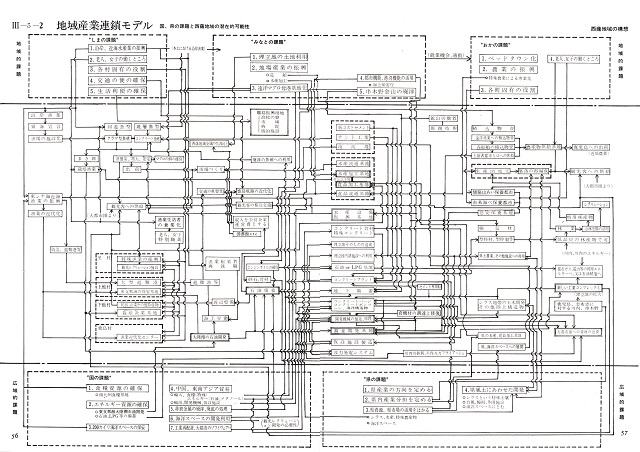

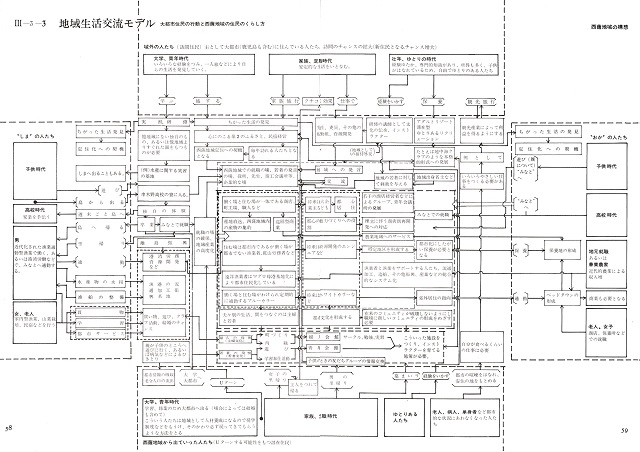

デザイン行為は,形式知を暗黙知化し,そこで得られたものを形式知化することである。「知識経営」の生みの親として知られる野中郁次郎が竹内弘高と共同で,1995年に,オックスフォード大学から英文で出版した「知識創造企業」(日本語での翻訳出版は1996年)は,その画期的な内容から,世界の注目を浴びたが,その原点として,1990年に日本で単著で出版した「知識創造の経営」をみてみると,

日本企業が独自の発展を成し得たのは,その実践方策として,「西欧の貴族の知の方法論」に対する「平民の知の方法論」を見出したことによる。まず,チェスター・バーナードの理論として,協働体系組織は,相互に意見を伝達できる人たちがいて,その人たちが貢献の意欲を持ち,共通目的の達成をめざすことで成立,その根拠となる知識として,行動知と言語知があることを指摘したこと>前者が野中のいう暗黙知に,後者が形式知に対応することはいうまでもない,次に,意思決定論の開拓者ハーバート・サイモンは,価値と事実の分離を前提として,認識を初期状態から目標達成に至らせるのは,帰納でも演繹でもない「発見的推論=ヒューリスティック」であると指摘したこと>パースのいうアブダクションに対応することはいうまでもないを踏まえて本題に入り,

知識は,客観的知識=形式知と主観的知識=暗黙知に分けられ,創造は,その相互作用の変換プロセスにより,その際,①メタファー=直観的な意味の連結,②アナロジー=より具体的な意味の連結を経て,③モデル提示に至るのが創造プロセスで,これを概念化するため,アブダクションによる正当化を行い。一つのカタチにする=形態化することで完結するとした。

この暗黙知と形式知の区別を提唱したのは,ユダヤ系ハンガリー人の科学哲学者マイケル・ポランニー(経済人類学を提唱して多大な影響を及ぼしたカール・ポランニーの弟)で,「我々は語れる以上のことを知っている」。その違いを,対比的に整理すると,

| 暗黙知 | 主観的な知 (個人知) |

経験知 (身体) |

同時的な知 (現在の知) |

アナログ的な知 (実務) |

| 形式知 | 客観的な知 (組織知) |

理性知 (精神) |

順序的な知 (過去の知) |

デジタル的な知 (理論) |

組織としての創造としては,次の図のようになる。

暗黙知の形式知への変換は,

①比喩や象徴が多用される

②個人の知が他人にも共有される

③新しい知識は,曖昧さと,冗長性のただなかで生じる>蓋然性に対応

野中は,この後,プラトンvs.アリストテレスからデカルトvs.ロックに至る西欧哲学をおさらいした上で,プラグマティズムを取り上げ,それが知識と行為の関係を強調するもので,デューイの「結果がうまくいった時,それは正しい」ということになり,知識と行為の分離に反対,日本における知の伝統は,(人間と自然の一体化をめざす)主客一体,(全人格を示す)心身一如,(他者との一体を図る)自他統一の三つであるとしている。>デザイナの項で述べたように,中国文化圏にあって,日本でいうところの漢学は(ものの真理を頭で極めようとする)窮理の朱子学であったが,江戸時代に入ると,中国,朝鮮が相変わらず朱子学一辺倒で,徳川幕府の正統な学問も林家が差配する朱子学であったのに対し,民間に(知識と行動は一致しなければならないという)知行合一の陽明学が浸透,これが,蘭学の研究,ひいては明治維新における西洋文明受入れの下地になったのである。

さらに,改めて,バーナードとサイモンを取り上げ,彼らが,結局「組織の設計プロセスについての一般論」を展開できなかったこと,それをするのが自分たちがこの本を書いた目的であるとしている。

結論として,組織における創造は,以下のフェーズの順でなされる。

第1フェーズ:暗黙知の共有

第2フェーズ:コンセプトの創造>目的の明確化

第3フェーズ:コンセプトの正当化>アブダクション的証明

第4フェーズ:原型の構築>一つのカタチに

第5フェーズ:知識の転移>形式知として誰でも理解できるようにする

くりかえしになるが,暗黙知が形式知に,あるいは,その逆に変換されるときに,組織の「知」が創られる。野中の話は,あくまでも組織の話であるが,これをデザイン行為として置き換えてみれば,個人でも同様に成立すると考えられる。

デザイン行為とは,

①形式知を暗黙知化し,>内面化=行動と一体化することで可能になる

②暗黙知で新たな統合を創出,

③その暗黙知を形式知化することであり,発明行為とも同じといえる。>表出化=アブダクションにあたる

>どの段階でも,意志をもって,集中的に取り組まなければ,無に終わってしまうという点で,意志的なのである。

野中の言葉で補足すれば,まず目的を明確にし,その目的に対する意志(自律性)をもって,失敗を恐れず試行錯誤に挑戦(ゆらぎとカオス),さらに実用化には,冗長性(アソビ)が必要である。

>組織と個人の中間で,総合的なデザインの際たるものと考えられている建築についてみれば,よく分かる。

①目的は,いつ,どこに,どんな建物を実現させるかで,

②形式知たる,地理的位置,敷地の形状,求められる機能や規模,法律その他の制限,使える材料,投資額等々の情報を,頭の中に入れて暗黙知化,

③模型等の試行錯誤を通じて,アブダクション的に全ての条件を矛盾なく説明できる統一されたカタチにし,

④その暗黙知を,設計図と仕様書,見積書として形式知化,それに基づいて,施工会社や職人たちが工事し,実現に至るというこになる。

公理のところで述べたにように,その建築家である菊竹清訓が,<カ・カタ・カタチ>を提示したのであるが,それを敷衍して,形式知を暗黙知化する段階を,価値を引き出すということで<カ(価)>,暗黙知による統合を,まだ皆のわかるかたちになっていないということで<カタ(型)>,暗黙知を形式知化したものが<カタチ(形)>であると考え,以下,デザインする方法を具体的に述べる。

なお,野中も触れているように,暗黙知のことを初めて指摘したのは,松岡正剛(千夜千冊エディション)「編集力」(2019年)でも取り上げている,マイケル・ポランニー「暗黙知の次元」(1966年,日本語訳は1980年)であり,科学的な発見や創造的な仕事の作用に出入りした知,思索や仕事や制作のある時点で双発された知で,創発知とか潜在知と言ってよく,ポランニーにとっては,方法そのもので,推測するためのアート感覚,未知のものを見るスキル(技能),それが妥当であると判断する標準性であり,言い換えれば,推理を進める方法,未詳に分け入る方法,妥当性に気が付く方法になるという。>本講で言うところの,形式知から暗黙知に入るためのデータベース,暗黙知そのもの,暗黙知から形式知に出るためのアブダクションに,ほぼ,対応すると見て良いだろう。暗黙知のベースには,同じく松岡の挙げる中村雄二郎「共通感覚論」(1979年),エドワード・ホール「かくれた次元」,佐々木正人「アフォーダンス」などがあるが,「アフォーダンス」の末尾で。松岡が,デザイン理論というものは,この二十年にわたってろくな成果をもてなかったが,アフォーダンスに新たな可能性があるのではないかと言う。>デザインを,知から論じるには無理があることを露呈したとも言えよう。

ここで,マイケル・ポランニー「暗黙知の次元」(1966年,日本語初訳は1980年)に触れない訳には行かず,以下,高橋勇夫による改訳のちくま学芸文庫版(2003年)によって紹介したい。

高橋勇夫の訳者解説によれば,1980年代後半以降,日本でも流行したポストモダニズムは,詰まるところ,"根拠主義"の否定,言葉の意味を絶対視しない"言語批判"であり,1980年に,佐藤敬三によって,「暗黙知の次元」が日本語初訳が出版され,原著にはない副題「言語から非言語へ」が付されていたこともあって,主として,栗本慎一郎の連呼で,ポストモダニズムの流行とともに,ポランニーの名と,"暗黙知"なる新語が流通したが,"暗黙知"はポストモダニズムの諸理論とは異質で,そのダイナミズムを明示的で根拠づけるものは無いと言う。ポランニーは,より低次のレベルから高次のレベルへの志向性の過程で,個々の諸要素がしっかりと感知し直され,フィードバックされていくようなことを暗黙知と呼び,思考にとって究極のものであり,それまでの条件のすべてを構成要素として包括される最後の実在を,ポランニーは「倫理」と呼んだと言う。>ポランニーは,あくまでも,「知」の世界のものとして考察しながら,倫理すなわち「意」の世界を語ってもいるということである。そして,ユダヤ系ハンガリー人の科学者ポランニーは,ナチスの政策で,1933年には,イギリスに亡命,1935年には,ソ連共産党のブハーリンとの論争に衝撃を受け,哲学に転じ,暗黙知の哲学を練り上げていた,1940,50年代に,隆盛になる実存主義にも,自己決定を絶対化するものであり,共産主義と同様の「人間不信」を見出し,これを克服していくなかで,暗黙知を見出したと言う。ポランニーの文章の分かりにくさは,予期をもって書き始め,さまざまな要素が逐次付加されていくことによっており,優れて実践的=試行的な暗黙知の,模範実例を見ているようだともいう。>本来,デザイン=「意」の世界のことを,科学=「知」の世界で語ろうとしていることに矛盾があり,その後,忘れられる一方,本講で取り上げるように,経営など,実践的な人たちによって,対語「形式知」とセットにされて,新たな位置づけを得ることになる。

ポランニーの「暗黙知の次元」本文に入ると,まず,「序文」で,この問題について系統だって述べたのは,1946年に,{科学,信仰,社会}誌に,科学を感覚的認識の一変種と考え,暗黙知は知覚された対象を介して神経過程を感知するための方法であると,「科学と現実」「権威と良心」「献身か奉仕か」の3つの章立てで展開したのが最初で,1951年から翌年にかけての講座で,動物と人間の生に根さすすべての知の領域に拡大,1958年に,「個人的知識」,1959年に,その補遺として,「人間の研究」という小論の後,希望と不安の9年を過ごし,{化学工学報}に,「創造的想像力」という論文を発表して確信を得たことから,初めて,本にしたものと言う。>希望と不安は,「知」の問題としての限界を感じていたからかもしれない。そして,およそ思考は,あたかもそれらが自分の体の一部であるかのように。その従属的諸要素を内在していくものであり,思考は,必ず志向的になり,必然的に,統合されることになる基礎的諸要素が詰め込まれることになると言い,私たちには,自分たちが真実として受け入れる「信念」を作る責任があると結んでいる。>本講の立場から言えば,体は「意」に対応し,統合を志向するということ,そして「信念」という,非科学的な言葉まで登場,まさに,デザインの話でもあり,それゆえ,科学,すなわち「知」の世界では,無視されることになったと思われる。

第1章「暗黙知」は,本書の本題であり,訳者解説のところで述べたように,ソ連共産党のブハーリンとの会話に衝撃を受け,私たちの文明全体は極端な批判的明晰性と強烈な道義心の奏でる不協和音で満たされており,それによって,諸革命が起こり,その外では,近代人の苦悩に満ちた自己懐疑を生み出してきたと理解,そういった状況を作り出した原因を探求しようと決意,人間の知に関する新しい考え方,私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる,例えば,きわめて曖昧な言葉でしか説明できないのに,他人の顔に浮かぶ気分を察することから,ゲシタルト心理学が,暗黙的認識の形式として評価できること,そして,「知」の世界は,「(対象を)知っている」と「できる=(方法を)知っている」両者相まって成り立っており,暗黙知に対応する後者について解説している。>現実の「知」の世界は,「できる」が排除された,単に「知っている」だけの世界になっており,「できる」に対応するのがデザインであって,まさに,本講の「なぜデザインか」の理由そのものともいえよう。続いて,暗黙知の機能的,現象的,意味論的側面を定義した上で,暗黙知は何を認識するものであるかという存在論的側面から,暗黙知は,二つの条件の間に意味深長な関係を確立して,両者相まって構成する包括的存在を理解することだと言う。>アナロジーに対応。さらに,序文で示した身体的認識について詰めるにあたり,内在化や感情移入が,人間や人文諸科学を認識する適切な方法であるとし,とくに,ディルタイ(とリップス)の影響を挙げている。>ディルタイは,プラグマティストとして知られる。そして,道徳教育の浸透を内面化と呼ぶことにもつながると言う。>道徳は「善」すなわち「意」に対応する。これらの話を受けて,もしも暗黙的思考が知全体のなかで不可欠な構成要素であるとするなら,個人的な知識要素をすべて駆除しようという近代科学の理想は,結局のところ,すべての知識の破壊を目指すことになるだろうと言うに至る。>科学至上主義の本質をついており,それ故に,本書は忌避されたと思われる。結論として,暗黙知による思考のメカニズムは,①問題を妥当に認識する。②その解決へと迫りつつあることを感知する自らの感覚に依拠して,科学者が問題を追求する。③最後に到達される発見について,いまだ定かならぬ暗示=含意を妥当に予期する。であると言う。>何か,パースのプラグマティズムの話のように聞こえる。

第2章「創発」は,その「暗黙知」による展開を示し,タイトルそのものが,創造や発明を意味し,暗黙知においては,包括する行為の構造と,その行為の対象たる包括的存在の構造は一致すると言い,煉瓦焼職人の下には,その原料等に関わる人間が,その上位層には建築家が,さらに上位には,都市設計家がいるように,どの分野においても層があり,より高位層の活動を,そのすぐ下位層にあたる諸要素を統括する規則よっては説明できないと言う。それにつながるように,なんでも,物理化学の理論に結び付けようとする諸科学の問題を指摘した上で,工学と物理学は異なる科学であるとして,工学について解説している。>この章全体,そして,工学は,一部,科学かもしれないが,人工物を生み出すという点から,デザインに対応する。

最後の第3章「探究者たちの社会」は,人間社会における科学について,科学者ポランニーが,共産主義下での科学の問題等,暗黙知の本題から離れて,長々と論じており,彼が言いたかったことは,この章にあったとさえ言えるが,省略する。>全体として,「知」と「意」の衝突の話でもあり,権力につながるデザインの問題を具体的に考える参考になろう。

最後に確認しておきたいのは,本来,「意」の世界のデザインの話なのに,暗黙「知」と,「知」の世界のように取り扱ってきたのは,この語が定着してしまっているため止むを得なかったのであるが,本講すなわちデザイン論をまとめている間に出版された,中島秀人「科学者マイケル・ポランニー 暗黙知の次元を超えて」(2023年)には,「暗黙知の次元」の原題は,「暗黙の次元」であって,「知」の語は入っていないという重要な指摘がされている。本書は,ほかにも参考になることが多いので,コラムで紹介しておく。

第1話:形式知を暗黙知化する方法=<カ(価)>から<カタ(型)>に=データベースの作成

まず,設定された目的に関係がありそうなものであれば,固定観念を持たず,つまり,前提条件を作らずに,とにかく蒐集に努めることが必要である。労力をかけることで,暗黙知化されて行く。対象になるものは,文字情報に限らず,マッチ箱や切手等の実物に始まり,歴史遺産的な諸物,写真等の画像,テレビの番組(最近では映像も簡単に取り込める機器がある),あるいは,年譜や年表に関わる時間的データ,音楽ファイル等々,あらゆるものが考えられる。

前述の建築の場合,建設予定地にでかけて色々観察,記録,あるいは材料や法令調査など足で稼ぐことが,身体的であることから,そのまま暗黙知化されてしまう場合が多く,建築事務所でよくあることであるが,所員からは,所長の頭の中はどうなっているのだろうとされ,情報が共有化されないことが多い。

いずれにしても,蒐集された膨大な情報を頭に収めるには無理があり,また,それらの情報を,然るべき人たちと共有するためには,(特定(個人)の価値観にもとづいて網羅(悉皆)的に集めたものならば一層),形式知化した上で,メモリーを外在化することが必要である。形式知として得られた情報を,分類,索引化して,全体を統一的にとらえられるリストにまとめたものがデータベースであり,データベースを作成する際に身体活動とつながるようにすることで,暗黙知化されて行くと考えられる。

分類するにあたっては,定義のところで述べたような時間・空間・人間それぞれのサイズなどを基準に,様々な試行錯誤をしながら,写真を次々に見ながら,何を違いとして浮き上がらせることができるか,その違いを形式知化できるか,年表であれば,連続する年々のなかに画期となる年を拾うことができるか,年譜であれば,年齢やその年の事件等を横に並べてみることができるようにするなどが考えられる。この試行錯誤もまた労力を使うことで,暗黙知化に役立つ。

くりかえすようであるが,蒐集編纂の労を厭うようでは暗黙知に至らず,つまり良いデザインはできない(いわゆるカッコウだけのデザインになってしまう)。

データベースづくりの基本となる分類については,植物学者中尾佐助の名著「分類の発想~思考のルールをつくる」(1990年)によるのが良いだろう。

1:分類の始まりは,対象となる物事個々のアイデンティティ(他との違い)を発見すること。動植物は,進化の上で,アイデンティティを獲得するものが登場し,さらに,そのアイデンティティを,環境に対応して,修正,変更できるように進化したものが登場した。>脳の大きさに関係している。

2:大小にかかわらず,あるシステムにのっとって設定される分類単位を「タクソン」という。この「タクソン」にもとづく植物図鑑は,在野の研究家牧野富太郎の発明で,欧米にも見られないもので,一般に広く発売されたという点でも画期的であった。>1種1ページ,つまり種ごとに割り当てられたサイズが同一であることが重要で,国連における国の扱いが原則として平等なのに対応)。「タクソン」は設定と同時に命名が重要(この段階で名付けが必要であるように,情報共有には名づけることが全てである。

3:分類のための標準,基準にあたるのが「クライテリオン」で,範疇と訳される。(定義の節のような話をもとに)人為的に設定されたヒエラルキーに「タクソン」を配置する場合が多い。

4:「タクソン」は膨大な数になるため,分類作業をするには,インデックス(索引),コード(略号),キー(検索表)が必要になる(一般的には図書分類コードが良く知られている)。>これらに対応して一覧にしたものがデータベースということになろう。

5:分類の方法には,類型,規格,系譜の三大タクソンのほか,動的タクソンがある。

①類型分類

クライテリオン選択の自由が無制限。歴史的に類型分類を始め,今日の博物学のもとになったのは,本草(医)学で,西洋本草学では,ディオスコリテスの分類が定番,中国本草学では,漢方薬に対応する「本草綱目」で,日本にも影響,インドにもアーユルヴェダ医学があるが,不明なところが多い。標本法を用いて,つまり,実物に即して,心情的,印象的な分類を克服することが大事。日本は,分類以前の孤立タクソンで,いわゆるレッテル貼りになり,相互に矛盾するのもかまわず出回ってしまう。>まず,分類する訓練が必要といえる。類型分類の主流の二分法は,単純明快であるが,中間にあるものを,いずれかに属させる強行分類になり,人によって偏りもひどくなるため,中間を認める三分法が望ましい>ここでも三分法。例外的には,気候区分類のように多分類のものがある。

②規格分類

歴史における時代区分と紀年法は,類型分類と規格分類が相伴って登場,地層年代は生物的時代区分と同じにされてきたが,放射性同位元素による測定ができるようになって,大きくズレるようになった。規格分類は,数値による明快な分類で,生物の巻貝,人間の縄の撚り方,分子の光学異性体などの左右性など,二分法も問題ないし,ハイブリッドによる品種改良にも対応する。二次的な規格分類とされる歪規格は,色,音,匂い,味など,人間の五感に対応する。

③系譜分類

ダーウィンの進化論が決定的影響を及ぼすことになった,いわゆる系統樹による分類。世界の言語にも適用されて一定の成果を上げたが,出発点となるものの位置づけが変わると,全てを書き換えなくてはならなくなる問題がある>演繹法に同じ。とくに人種や民族については,外形的なものから,言語とおなじように分類されてきたが,近年,遺伝子の分析が進んで,根本的に異なる関係が発見され,系統樹が次々と作り変えられている。

④動的分類

台湾の植物分類で大きな業績を挙げた早田文蔵が,東南アジアの豊富な植物界の分類のため,ダイナミック・システムの名で提出したもので,ヒエラルキーでは説明できない類縁関係のあることを認め,動的分類の可能性を示しただけであったが,日本人の発案ながら欧米の方で良く知られるものになった。動的分類の先駆ともいえるマトリックス的な複合分類として典型的な元素の周期律表が,新たな元素の発見に役立ったことは良く知られている。スウェーデンのツレッソンによる草木の変異集団(エコタイプ)は,同一種ともられる同じ草木が,牧場,砂地,塩地,高山,亜高山それぞれの環境に応じて変異していることを発見,先にある環境区分からではなく,種の側から生態系として分類した。その他,共軛分類,対応分類,多次元分類がある。

「分類は全地球のあらゆる事象探究のパイオニアであり,新たな発明・発見の母である」と結んでいる。

>なお,分類のかかえる本質的な問題は,その分類と異なる見方でのものが,各項目に分散して登場してしまうことで,端的な例として,図書館での分類では,ある人物の伝記を知りたいと思った場合,その人物がどの分野の人物であるか,例えば数学者であるかなど知らなくてはならない。もちろん,人物名が分かっていれば,検索することで辿り着けるが,伝記を読むことによって人物を発見,さらに言えば,自分の生き方の参考にしようとするなどの場合はどうしようもなく,伝記類という分類の枠組みが必要になるが,現在の方式では,その分,重複して並べることになってしまう。

第2話:暗黙知で統合する方法=<カタ(型)>から<カタチ(形)>に

一つのカタチに統合にするためには,自然界で結晶ができる時のように,まずもって,核・芯となるようなものがなければならない。大きくは,宗教的なシンボルや政治的なビジョンのようなもの,あるいは,茶道におけるワビ・サビのようなもの,小さくは,際立った好みのようなもの,つまり,大きくは,世界観とでもいえる,ゆらぐことのない信念になるような価値観であり,これこそが,デザインの結果を導くもので,個性の現れにもなるのである。それゆえに,自らがそういった価値観を持てるようになるだけの鍛錬が必要なのである。

その核・芯の廻りに結晶させていくのが,前節で得たデータベース<カタ(型)>を,①決定的なアナロジー(様々な喩)を用いるか,②一つに統合するシンメトリー(対称性)を発見するか,③一望できる図(マンダラ)にして,<カタチ(形)>を得るということになろう。まさに特定の個人の脳に負うもので,孤高の生き方(他に惑わされずに集中すること)が求められる。近代社会で埋没させられた個人の復活ということ,組織を打破するのは個人の力であり,天才的科学者はすべてデザイナであった。いわゆる科学的事実をいくら積み重ねても飛躍は生まれない。>トーマス・クーンのパラダイム論。

ところで,芸術もまた,暗黙知によって創作されると考えられるが,デザインが,形式知を取り込み,暗黙知を経て,新たな形式知を生み出すのに対し,そもそも形式知をもとにしない,形式知そのものを見直させるというようなものであることから,全てが暗黙知であるとも言える。第一論の概念のところで取り上げた渡邊二郎の「芸術の哲学」をみると,デザインの暗黙知の三項目に対応するように,芸術では「ミメーシス」「カタルシス」「ハルマティア」の三つが基本になるようである。真似・模倣を意味する「ミメーシス」は,いわば「アナロジー」のようなものであり,浄化を意味する「カタルシス」は,感情の高まりが突然特異な局面に転化するといったもので,間違える,仕損じるを意味する「ハルマティア」は,悲劇の筋立ての核となる,幸福から不幸へ急転直下の激変を表すものという。

1:アナロジー(異なるものとの間の類似)

イ:従来の一般的な見方平凡社の世界大百科事典では,アナロジーは,「比例」を意味するギリシア語analogiaに由来する言葉で,当初は数学用語だったが,プラトン以後は哲学の分野で用いられ,類推,類比,比論などと訳される。論理学の用語としては「同義性univocation」つまり同一の言葉が同一の意味で用いられること(人間,馬,犬などが動物であると言われる場合)と,「異義性equivocation」つまりまったく異なった意味で用いられること(ある星座と動物がともに「犬」と呼ばれる場合)の中間を意味する。アナロジーによる推論は,既知の部分的類似にもとづいて未知の類似へと論を進める推論形式で,演繹や帰納のような確実性はそなえていないが,みのり豊かな発見の方法として種々の学問分野で用いられるということである。

アナロジーに近い語として比喩があるので,再び,平凡社の世界大百科事典を見てみると,比喩とは,あるものごとを別のものごとに見立て,なぞらえる表現で,たんに「喩」ということが多い。もっぱら,言語表現の技術,いわゆるレトリックとして,研究されてきたものであり,次のような種類があるという。

①直喩(シミリ):あるものごとXを言いあらわすために,「XはYのようだ」「Yによく似たX」というように,異種のものごとYとの類似性を明示的に表現するもの。

②隠喩(メタファー):暗喩ともいう。あるものごとを言いあらわすのに,その名称Xをもちいず,それと類似した異種のものごとの名称Yをもちいて暗示的に表現するもの。

③換喩(メトニミー):あるものごとを言いあらわすのに,その名称をもちいず,それと現実的な隣接関係にあるものごとの名称をもちいて表現するもの。

④提喩(シネクドキ):伝統的に提喩は,一部分の名称によって全体を,あるいは逆に全体の名称によって一部分を表現する比喩である,と定義されてきたが,現実的な全体と部分の関係にもとづく表現は換喩の一種であって,概念的な全体と部分の関係にもとづく比喩表現が,本来の提喩である。

⑤諷喩(アレゴリー):同系列の隠喩を連続させて,たとえ話のような形式に構成する比喩表現。

以上をみれば,言語に限らず,あらゆることに適用できると考えられる。要するに,似たもの同志をどれだけ敏感に読みとれるかで,一見無関係と思われるものを関係づけることによって,新たなもの生み出すテクニックといえよう。以下に,例を挙げてみよう。

①自然・環境とのアナロジー:動植物など物体だけでなく,天然現象なども含めて,

自然物との類似例(地形は土木(河川は道路),植物は建築,動物は機械。天文は民族それぞれの言わずもがなの決まり切った背景のようなもの,気象は次々変わるために左右されるような制度・・・)

②人間・身体とのアナロジー:

(脳とコンピュータ>RAM=シナプス記憶,ROM>ランダムファイル・シーケンシャルファイル・テープ・FD・MOほか,新陳代謝,行動,寿命ほか)

③人工・作品とのアナロジー:アレグザンダーのパタンランゲージ・・・

(劇との比喩=舞台・背景・装置・俳優・演出,相撲との比喩=国技館・土俵・取り組み・最も型にはまった世界なのに力士は最も個性的である)

アナロジーの極致としての,〇△□:〇・△・□を,知・情・意と対応させると,「知」が「△」に,「情」が「〇」に,「意」が「□」ということに,自然になるのではないだろうか。⇒仙厓,東通村

なお,アナロジーについては,松岡正剛(千夜千冊エディション)「編集力」(2019年)全体にわったて,さまざまに重視しており,ガブリエル・タルド「模倣の法則」(1890年,日本語訳はなんと2007年)を挙げて,19世紀末に,ここまで,模倣を社会の前面に押し出した着眼力と分析力に驚くとともに,同時代のC.S.パースとともに,大遊学者と呼ばなければならないと述べ,詳しく紹介した上で,模倣の編集方法としてアブダクションにつながることまで指摘している。それと対比するように,新しい川瀬武彦「まねる」(1995年)を挙げ,続く,鈴木宏昭「類似と思考」(1996年)を紹介するなかで,パースは,類似と類推が動いている姿そのものが,アブダクションの中にあると見抜いていたと言う。さらに,バーバラ・スタフォード「ヴィジュアル・アナロジー」(1999年,日本語訳は2006年)について,グラフィック・エディティングな複合知によって,新たな歴史観,世界観を拓いたことから入って,詳しく解説,終わりの方では,アナロジーの作用には,なんとなく頭に浮かんだとは言えないほでの,ラディカルな方法が含まれていること,コレクト(収集)は必ずコネクト(結節)を惹起することなど,縷々述べたのち,アナロジーにおいては,知覚と了解が同時に起こること,結論として,「引き延ばされた未生を,もの言いたげな未満としての中間へ」としていると言い>未に対応するのがデザイン,最後に,認知科学における成果として,キース・ホリオークとポール・サガード「アナロジーの力」(1995年,日本語訳は1998年)を挙げている。

ロ:最新の理論

松岡正剛が書名を挙げただけの,キース・J・ホリオークとポール・サガード「アナロジーの力:認知科学の新しい探求」(1995年,日本語訳は1998年)は,アナロジーという分かったようで,分かりにくいことについて,正面から取り組み,体系的に考察した書であり,原題は「MENTAL LEAPS :ANALOGY IN CREATIVE THOGHT」であり,直訳すれば,「精神の飛躍:創造的思考におけるアナロジー」であって,まさに,アナロジーの力を明解に示していること,ジョン・ホランドとリチャード・ニスペッドを加えた4人で「インダクション:推論・学習・発見の統合理論へ向けて」(1986年,日本語訳は1991年)を著しているように,いわゆる帰納法を,パースの言うアブダクションに近いものとして考察していることなどから重要な書であり,日本語版への序文で,「ルールにもとづくシステムと比較して,アナロジーの優れている点の一つは,その柔軟性にあり,なじみ深いベースと新たなターゲットの間に,いったん対応関係が確立されると,前者は後者に関する推論の豊富な源泉となる。(中略)アナロジーは固定された条件のセットへの完全なマッチングを要求せず,(中略)アナロジーを導く制約は集合的に作用し,もっともらしい推論を生成する」と,要点を示してくれている。

第1章「はじめに」で,世界の概念の大部分は,自分自身で創り出したものであり,世界をあるがままに理解しているという感覚は幻想であり,心は新しいパターンを構築するように働かなくてはならず>まさに,日常がデザインである,類似の事態を何度も経験することによって,事態に対処する知識を蓄積するまで,長い時間をかけるわけにはいかないと指摘>「知」の限界を示す,良い対処法の一つは,新奇な事態を,すでに知っていることに置き換えて理解すること,心の飛躍,アナロジー的思考であって,論理的な演繹でないが,デタラメなものではなく,ある種のゆるい論理があるといえ,アナロジックと呼ぶことにし,アナロジックは,建築家が建物の新しい設計図を作成していく作業と似ていると言う>無から有を生み出す,まさに,デザイン行為に近い。そして,アナロジーは①含まれている要素の直接的な類似性,②ベース領域とターゲット領域の間に,一貫した構造上の相似関係,③それを利用するゴールすなわち目的によって導かれるが,固定したルールとして働くのではなく,建築家の創造的な設計を導く圧力として機能し>デザイン行為の根幹に関わることを示す,アナロジーが成功したかどうかは,その推測が正確で有用なものであるかにもとづいて判断されるべきである>プラグマティズムに対応。アナロジーの有効性の一つは,自分の考えを遠回しに表現できることであり,ダンテが提示した「旅としての人生」は,今では一般に浸透した基本的概念になっている。アナロジーはまた,感覚から得ることのできる情報以上のものを理解できるとして,ローマ帝国時代に,建築についての書をまとめたヴィトルヴィウスが,劇場の音響条件を説明するのに,音の性質を水の波とのアナロジーで述べ,のちに,光の波動説生まれることになったり,化学の基本にもなっている,ケクレの六角形の分子構造は,彼が,自分自身の尾を噛んでいるヘビの夢を見て思いついたことなどを挙げている。

本書の内容については,「はじめに」の最後に「この本について」の項を設け,第2章で,類似性,構造,目的の各制約の性質を述べ,第3章では,チンパンジーがアナロジーをどのように利用するかから,アナロジー的思考の進化を考察,第4章では,子どものアナロジー的思考の発達についての最近の研究成果を詳しく検討することで,大人における制約の理解に努め,第5章で,大人のアナロジー的思考の心理学的研究を考察,第6章では,とくに,政治や法律における決定の際に,アナロジーがどのように利用されるか議論>本講で,ハードなデザインと対等なものとしている,制度等のソフトなデザインを考えることにも役立つだろう。第7章では,説明を構築するというアナロジーの役割に焦点をあて,第8章で,科学や技術の発展における,説明のためのアナロジー利用を議論>この両章は,まさに,アブダクションに対応する,ここまでは,どのようにすれば,もっとも有効なアナロジー利用が可能になるかという話であったが,第9章では,説明や問題解決以上の,アナロジーの伝達機能に光を当て,文学や口承文化の伝統について,さまざまな事例から分析,アナロジーと比喩の関連性も議論,そして,最後の第10章では,約束どおり,類似性,構造,目的の制約が,選択,対応づけ,評価,学習という段階によって,いかにしてアナロジーを導くのか,著者らの,あるいは,他の研究者らが開発したコンピュータプログラムを解説して終わる>AIがデザインとどのように関係してくるかという点でも参考になろう。以下,各章については,要点を紹介してくれていること,全体として,450頁近い大著の上,60頁にもなる注がついているので,省略させて貰う。

(参考)

2021年4月に出版されたばかりの,竹倉史人「土偶を読む 130年間解かれなかった縄文神話の謎」は,土偶がなぜこんな形をしているかという素朴な疑問に,考古学者たちが,科学的に証明することができないようなことであると,避けて通ってきたことに疑問を抱き,画期的な方法で取り組んで,実に面白く納得できる答を導き出したもので,一般に広くインパクトをもたらしたが,最後の「土偶の解読を終えて」の項で,「人間の知性の特性は演繹や帰納にあるのではない。われわれの現実世界を構成し,意味世界を生成させ,あらゆる精神活動の基盤をなすものはアナロジーである」と断言している。

続いて,「演繹や帰納は数学的理性や科学技術を駆動させ,物質世界を制御する力を高めてくれるが,人間存在にとって最も重要な"生命への共感力"を高めるものではない。アナロジーを欠いた思考は全体を全体のままに捉えることができず,世界の細部に生命の本質たる"神"が宿っていることを理解できない」と言う。>まさに,パースの提唱するプラグマティシズムにつながるものであり,著者が,演繹でも帰納でもないというのは,アブダクションのことであるといえよう。さらに,あとがきで,研究成果を発表しようとしたところ,関係各所から。「考古学の専門家からのお墨付きをもらってこい」とストップがかかったとういから,「知」の支配が如何に問題であるかも露わになっている。

(補)都市空間と言語空間の類似について

アメリカの都市計画家ケヴィン・リンチ「都市のイメージ」(1960年,訳は1968年)を契機に,都市空間の構造をシンボル的な言葉によって説明する論が多くなり,日本でも,樋口忠彦の「景観の構造」(1975年)が,日本の古語の表現で分かりやすく論じて,一世を画した。とくに,1960年前後の言語学者ノアム・チョムスキーの生成文法論が,さまざまな分野に影響を及ぼし,建築家クリストファー・アレクザンダーが1964年に「形の合成に関するノート」を経て発表した「パタン・ランゲージ」(1977年,訳は1984年)が,建築,都市の設計に関わる人たちとって,画期なものになった。その後も,様々な論が出ているが,日本の都市空間との関係では,イギリス出身のオーストラリアの都市計画家バリー・シェルトンによる「日本の都市から学ぶこと~西洋から見た日本の都市デザイン」(2012年,訳は2014年)が面白いので触れておく。

シェルトンも,1960年頃から,都市を説明するのに,機能よりも意味を重視するようになり,「機械」的比喩から,「文脈」的比喩に転換,以後,「可読性」「句読法」「統辞法」「文法」「読解」「言説」「物語」といったものまで浸透してきたという。そして,「書くことと頁にレイアウトすることは,いずれも空間配置の行為であり,ロード・メンガムの「ある言語を設計することは,最終的に人間の感性を設計することに至る」という強烈な見方を出発点に,文字が一字一字独立的で,縦横,左右いずれでも書くことができる日本語と,ライン上に横に連続して書かざるを得ないヨーロッパ諸語の本質的な違いを指摘,それが,建物の各部屋,全体プランから,都市空間の要素の配置まで一貫して影響しているという。

西洋の都市空間における街路の優位性に対して,塀で囲まれる日本の住宅様式は,道路側も閉ざされ,第1部で述べたような「共」空間が無いが,町家では,それぞれの家が,前の道を掃除したり,水を撒いたりするように,街路そのものが,「共」空間になっていることなどに関連して,ドナルド・リチーが「東京散歩」で,「ヨーロッパでは,人は,見る・見られるの関係で街路が舞台であるのに対し,日本人は,皆が街路の観察者になっている」こと,ロラン・バルトが,来日した時,「日本の街は,書物や番地からそこに行くのは困難で,歩行,視覚,習慣,経験によらなければならないことを発見した」ことを紹介している。良く知られた都市のさまざまな場所について,夜の風景も含めて,独自の解説をしていて興味はつきないが,この辺にしておこう。

ハ:日本独自のアナロジー「見立て」

近年,ミニチュアの視点で日常にある物を別の物に見立てたアート作品を,毎日,インターネット上で発表し続けて,2024年5月には,来場者数が累計230万人を突破するほどになり,今や,国際的な人気を得ている田中達也は,登場以来,ミニチュア写真家と呼ばれていたが,本人は,自らのやっていることは,日本独自の文化,見立てであり,それが世界から注目されているのだと,見立て作家を名乗り,ホームページで,「誰しも一度は思ったことがあるはずです。ブロッコリーやパセリが森に見えたり,水面に浮かぶ木の葉が小舟に見えると。ミニチュアの視点で日常の物事を考えると,いろいろと面白いことを考えつきます。こうした考えを写真として形にしたいと思い,始めたのが”ミニチュアカレンダー”です。主にジオラマ用の人形と日用品をモチーフに撮影しています。日めくりカレンダーのように毎日ホームページやSNSで更新していることから,”ミニチュアカレンダー”と呼ぶようになりました。毎日のささやかな楽しみにしていただけると幸いです。」と述べている。

そこで,Wikipediaでみてみると,見立て(みたて)とは,見て,選び定めること,選定,鑑定,診断という一般の用い方以上に,芸術の技法として,対象を,他のものになぞらえて表現することにあり,丸谷才一は山崎正和との対談で,「日本人の見立て好き」を論じ,文化人類学者川田順造は見立ては「対象を別の物になぞらえ,実在しないものをあるように思い描く」といい,日本文化の奥行きを深めたという。

伝統的には,自分の目で見てから選ぶことを「見立て」と言い,江戸時代には,呉服などを自分の目で見て選ぶことも,遊郭などで客が相手となる遊女を選ぶことも「見立て」と言った。伝統的にはまた,医者が病人を見て(診て),あらかじめ定められたどの分類に当てはまっているのか選ぶことも「見立て」と言い,現代では「診断」と呼ばれていることにおおむね相当する。芸術の分野で言う「見立て」とは,対象を他のものになぞらえて表現することである。別の言い方をすると,何かを表現したい時に,それをそのまま描くのではなく,他の何かを示すことによって表現することである。日本の様々な芸術で,この「見立て」の技法が用いられ,喩えているとは示さずに喩えていることが多く,その場合,欧米の学術用語で言うメタファーに相当する。日本庭園では,ほとんどの場合,なんらかの「見立て」の技法が用いられている。枯山水では,白砂や小石(の文様)が「水の流れ」に見立てられる。その「水の流れ」が無常を表しているともされる。箱庭,盆景,盆栽,水石など,日本では庭を宇宙に見立てている,とも言う。浮世絵等では,題材を古典文学や故事,伝説,史実などにとりながら,時代を超越して,当世風の人物や背景で表現した絵画を「見立絵」と言い,和歌,俳諧,戯作文学,歌舞伎などで見立てが用いられており,日本文学の価値を高め,文人の遊びとしても,ひとつの流れを作っており,一種の言葉遊びとなっている場合もある。落語では,扇子や手拭いだけを用いて様々な情景を表すが,これも一種の見立てである。たとえば扇子を閉じた状態で,ある時はこれを煙管に見立て,煙管として使ってみせ,又あるときはこれを箸に見立て,蕎麦をすすってみせる,という具合である。

それはさておき,「見立て」そのものをテーマに,北九州市立美術館と千葉市美術館で開催された展覧会カタログ「見立ての手法~岡崎和郎Who's Who」(2016)によれば,岡崎和郎は,唯一性を重視する美術界の風潮のなか「複数性」にこそ存在意義を説く,独自のマルチブル(複数の作品化)を打ち出した彫刻家で,その作品の多くは手に乗るほど小さく緻密,ユニークで軽快,愛らしくありながら,神々しさ,厳粛な緊張を与えるものになっており,彼の制作指針「御物補遺」という言葉に示されるように,「西洋では見落とされてきた物の見方を,東洋の見地から補足するようなオブジェを制作する」とういうことにある。>その中核を成すのが,日本独自の"見立て"の手法であり,見立てによるミニチュア制作という点で,まさに,田中達也の大先輩にあたるといえよう。そして,巌谷國士は冒頭解説で「この"見立て"という行為はアナロジー(類似,類推の意)の発見から生まれてくるものだ」,「岡崎和郎のオブジェ思想には"記憶""休息""再生"という三項が不可欠である」という。>記憶・休息・再生は,そのまま,形式知から暗黙知を経て新たな形式知を生み出すデザイン行為そのものであるし,何度か触れて来たが,デザインにおいては,日本こそ優れているのではないかとすれば,暗黙知のキーになるアナロジーにおける"見立て"も,その理由になろう。岡崎和郎が登場する契機になったのは瀧口修造との出会いであったが,巌谷は,「瀧口は,岡崎と出会った直後に,書斎に集積する無数のオブジェを,いくつかのグループにまとめて撮った写真で紹介しながら,"オブジェの店"を夢想した重要なエッセー「物々控」を発表し,岡崎はこの文に強く影響を受け,その後,瀧口との相談によって,作品のタイトル等を決めていった」という。そして,「岡崎は,その思想の根幹となる補遺の到達点として<HISASHI>という特異な作品の系列に至った」という。>庇は補遺(ツケタシ)の極でありながら,それ無しでは,日本家屋が成り立たないという本質的なものでもあるということだろう。

展覧会のテーマは,岡崎の厖大な作品群のなかで,彼が操るWho's Who(人名録)という辞書に的を絞ったもので,岡崎の作品の集合体でありながら,常に,他者の存在,作品が暗喩されるものであり,岡崎の半世紀以上にわたる制作活動のなかに,点在するように残されてきたものである。>岡崎和郎のWho's Who作品を古い順に,その元になった作家の作品とともに並べてみたものを,コラムに示しておく。

この展覧会のタイトルのもとになったと思われる,磯崎新「見立ての手法 日本的空間の読解」(1990年)は,それまでの10年間,建築家として,日本文化を論じた諸論文を,「見立て」を主題にまとめたもので,「ま」「かつら」「にわ」「ゆか」「や」「かげろひ」の六部にわたって展開している。

第一部「ま」の冒頭で,フランスで,「間」を主題にした展覧会を開催することを契機に,日本におけるあらゆる表現領域,生活様式,思考形式に,「間」というすぐれて非西欧的な基準が介在していることを彼らに提示することを意図,「間」といえば,日本人は文句なしに理解していて,解説を必要としないので,この仕事を通じて,日本の文化を,可能なかぎり,西欧人の視点で,彼らのロジックにあわせて解読する視点が生まれたと述べ,神の降臨する空間の指示方式である「ひもろぎ」,端,橋,箸,階,嘴などを意味する「はし」,絶対的な暗黒によって支えられている「やみ」,住居空間の校正単位を生み出した数寄「すき」,移行の瞬間を感知する呼吸を示す「うつろい」,そのなかで生きられている「うつしみ」,消滅への予感に満ちた「さび」,記号の配列形式である遊「すさび」,移動の過程を組織する「みちゆき」の,九つのサブテーマに分けて論じ,結びに,「間」表現の典型としての日本の庭園を加えている。

第二部「かつら」とは桂離宮のことであり,これまで数えきれないほどの本が書かれてきたが,それは,歴史的建造物について,全く変わってしまった時代からの読解であるとし,桂離宮はすぐれて典型的な対象であるからと述べ,桂~その両義的な空間のタイトルのもと,まず,近代主義による読解として,ブルーノ・タウト,堀口捨巳,丹下健三の三者を取り上げ,次に,雁行(配置),重層(空間),視線(回遊),引用(織物)という特徴を論じ,1982年の昭和の大解体修理がなされた際に出版された岩波書店版「桂離宮~空間と形」の写真を担当した石元泰博の「桂」を,新しい読解装置として論じた上で,「桂~"間"の立ち現れ」で結んでいる。

第三部「にわ」は,第一部の結びと第二部を受けて,日本人の芸術表現の展開を,その文化的文脈において,もっとも的確に提示しているのは,建築より庭園であり,建築が庭園の付属物であったと考える方が理解しやすいと述べ,「世界観模型としての庭」のタイトルのもと,海のメタフォアにしぼられた日本庭園は,「シマ」に象徴される楽園幻想,神を迎える斎庭(ゆにわ)に始まり,東洋の宇宙模型を融合し,中国庭園の影響も受けて,楽園の想像から楽園の構築に至ると論じてた上で,本書のタイトルにもなっている「見立ての手法」の項を置き,西欧や中国の庭園と比較すると,日本の庭園は,そこに表現されている光景が,極端までに圧縮されており,時に,膨大なスケールをもつ光景や,宇宙的なひろがりを持つイメージでさえ,眼下に,手に取れる近さにまでひきよせるのであると言い,竜安寺の石庭を例に論じている。そして,「見立て」が,仮に見なす,なぞらえる,などの連想性や関連性を強くした用法になったのは,これが乱用された江戸時代からであろうが,この思考形式は,自然界の事象を形態的類縁性を手がかりに,分節し,命名していった日本人にとっては,かなり決定的な作用をしつづけているようにみえると言う。>いずれにしても,本講で,究極のデザインは庭園であると述べているのにつながるだろう。

第四部「ゆか」では,暗黒舞踏の土方巽,早稲田劇場の鈴木忠志の独自の所作に注目し,ひとつの建築形式に長い間住み込んでいると,日常生活の身体動作に,特徴ある型を生み出していくこと,それが日本の場合,ユカの存在,その変遷と深くかかわり会っているに違いないということからまとめた「ユカの現象学」として,「こもる」「あがる」「すわる」「す(摩)る」「みはらす」「かがむ」「にじる」「またぐ」「わたる」「ふす」の所作を挙げた上で,究極となった能舞台,その他の世界を論じている。

第五部「や」の意味するところは,よく分からないが,明治になって,西欧の近代建築が入ってきたことことに対し,ぬぐい去ることのできない日本の土着的要素に足を据えて対峙した三人の建築家として,この二重性と格闘し,もっとも深刻に「近代」と関わろうとした堀口捨巳,東西起源の建築の枠を,情念によって断ち切ろうとして,異形,異端の作品を生み続けた白井晟一,血脈からして,国家的様式を継承する立場にあり,すぐれた近代建築を遺す一方で,能舞台を中心に,和風の現代建築を創り出すことに専念した大江弘を取り上げ,自らが建築家として悩んできたことでもあり,かなり,長々と論じている,

最後の第六部は「かげろひ」と題して,80年代に,都市化の加速や世界経済の高騰などによる建築ブームが到来するとともに,日本の若い世代の建築家が世界に知られるようになるとともに,第五部で取り上げた近代と格闘した建築家とは逆に,いわゆるポストモダンとして,さまざまな試行をしていることことなど,まさに動いている時代のなかでの断片的な論をあつめたものである。>それから40年を経た現在,改めて見直しておきたい。

2024年に没した,"知の巨人"松岡正剛「見立て日本」(2022年)は,{週刊ポスト}に,2011年から2年間連載された「百辞百物百景 コンセプト・ジャパン100」を再編集し,新規原稿を加えて書籍化したもので,冒頭に,「暗示と見立て花見だんご,月見うどん,きつねうどん,親子どんぶり。日本人は見立てが得意だと思われている。たしかに,いろいろ遊んできた。歌舞伎や浮世絵や黄表紙には見立ての技法が駆使された。山東京伝や鶴屋南北はそうした見立ての名人だった。井伏鱒二,井上ひさし,阿久悠,横尾忠則,松本隆,酒井順子も見立て名人だ。見立ては連想と暗示を駆使して「滲み」「仄めかし」「うがち」をおこす。間接話法とも暗喩の一種ともいえるし,理屈嫌いともいえる。しかし見立てることによって,かえって物事や事態の本質が伝わることもある。速く伝わることもあるし,虚をつくこともある。」と述べているように,流石に本質を突いているが,連載故,取り上げているものが断片的かつ膨大なので,見出し部分のみ,コラムに列挙するに留める。>コラム:松岡正剛「見立て日本」の見出し

以上のように,磯崎新,松岡正剛といった論客の話を聞いても隔靴掻痒,結論としては,「見立て」について,一般化,理論化されたものではなく,例示によって理解しようとする書であり,我々日本人にとっては言わずもがなの「見立て」については,この方法しかないともいえよう。ただ,磯崎が「見立て」と題してとりまとめるに至ったことを示すように,80年代に,タイトルに「見立て」をもつ本が登場し,コラムに示すように,急速に増えていったことから,グローバリズムのなかで,日本人が,自らのアイデンティティを確立しようとする,一つのキーになっていることが窺えるのでコラムに紹介しておく。>コラム:タイトルに「見立て」をもつ本

ハ:飛騨高山の「飾り物」

最後に,高山での仕事以来,長くお付き合い頂いている尊敬する友人から,最近になって教えられた「飾り物」について紹介しておきたい。

高山の飾り物の舞台は,天領時代の陣屋の御蔵の庇や稲荷神社の参道沿いなど各所で行われ,明治維新後は,各町内の町屋の表部屋などで続けられてきたが,昭和15年,素封家で,時の市長森彦兵衛が「飾り物は祝賀の際に光彩を添える民藝だが,廃れがちになっているので,保存奨励の資料として記録に留めておきたい」と,福田夕咲(早稲田詩社)に依頼して,紀元2600年記念に,市から「飾り物の話」を発刊,そこに指摘された「飾り物の形には,作りもの,判じもの,見立てものがある」「飾り物をつくるには,発想第一,道具が第二,飾りつけ第三」という二つの規範を受け継ぎ,昭和31年には同好会が発足,平成4年からは,文化会館にコーナーを設けて展示するようになった。

しかし,その時々の審査員の解釈で,否定的になったり,物議をかもすようになって,衰退気味になったことから,令和元年,同好会長になった友人が,まず,「手引きⅠ:(出品を促す)飾り物の仕立て方」で,その主流が見立てであり,擬えるにあたること,テーマを発想し,道具を選び,組み合わせ配置,その三拍子揃ったのが軽妙洒脱な作品で,見る人たちの共感を得ることが醍醐味になることを,続く,「手引きⅡ:(知識の統一を図る)審査員の見方と評価の留意点」で,冒頭に,春の高山祭の際に「飾り物」を見た,著名な日本画家前田青邨の「高山の飾り物の持つ1:香りと2:韻という言葉では表せない3:渋みは,4:風流を通り越した一つの5:芸術だと思う。あるものを投げ出して,そこに物を描き出す。これは昨日や今日の思いつきでなく,永い伝統の誇りと苦心,6:端的に言えば7:芸の8:極致が十分にある」の言葉をもとに解説,飾り物こそ,知恵と知識と技能が一体になった遊びであると結んでいる。そして,「手引きⅢ:(10年間で千点以上の作品から)参考になり質の向上に役立ちそうな作品を選んで紹介解説」という三つの手引きを出す一方。文化財指定をめざして活動,令和三年に,めでたく市の無形民俗文化財になったことを契機に,保存会に改称したと言う。

まさにデザイン論につながる,江戸時代から現代もなお続く,一つの「見立て」文化であり,「手引きⅢ」に取り上げられた作品から,そのいくつかを紹介しておくことにしたい。>コラム「高山の飾り物」

2:シンメトリー(統合するための対称性)

第2講第1論のデザインという語の使われ方で述べたように,ガロアが創始した群論における「群」とは,(一般にある程度知られる言葉の)集合,写像,結合,射影などのほか,あらゆる次元を対象に,何らかの数学的操作で重ね合わせることのできるものが対称(シンメトリー)であることを示し,数学界ではデザインの語は対称性のことを表す基本的用語になっている。ヘルマン・ヴァイル「シンメトリー」(1952年,訳は1970年)は,群論にもとづいて,複雑な装飾まで,数学的に解説している。

バッハのフーガやカノンは,群論がそのまま音楽になっているようなもの,その極致といえよう。本や報告書の構成などでも,前後対称,部分対称などが考えられる。

荻生徂徠は,日本語で数える時の,ヒー,フー,ミーの語の並びから,倍数の法則,すなわち,1,2はh音,3,6はm音,4,8はy音であることを発見しているが,これも対称性を示す。

かつて,一世を風靡したゲシタルト心理学も,いわば,シンメトリーを利用して,固定観念を打破することに貢献するものであったといえる。

新型コロナ・ウィルスの流行で,1年延期になった2020年東京オリンピックは,数知れない問題が続いて「呪われたオリンピック」とまで言われるようになったが,その中で,再公募で採用されたエンブレム・デザインが唯一の収穫になった。一般の人には親しみの持てないものであるかもしれないが,群論をそのまま絵にしたような,極めて高度に知的なもので,あのような案を作成できるデザイナがいたことに驚き,おそらく世界でも対抗できるデザイナは少ないと思われる。

一時注目されたフラクタルもカタチとサイズによる対称を示すものだろう。プログラミングの参考書で作成してみると,極めて単純な数式から,見た目には,極めて複雑な図ができて行くことに驚嘆する。

同じく,トポロジーといわれるものも,二つのものが,見た目の形が全く違っていても,適当に伸縮すれば相互に重なり合うものは同形であるとみなすというもので,ダーシー・トムソンの「生物のかたち」は,そのことを目の当たりにして見せてくれた。

ゲシュタルト心理学によって広く知られるようになった,地と図の見え方の反転もまた,ある種の対称性であるが,見方も逆転するという点で重要である。

あらゆる対称のうち,見た目に分かりやすいのは,左右対称,ふつうにいうシンメトリーで,建築,都市では,デザインの基本になっているが,それを発展させた軸という考え方で,傑作をつくり続けたのは,丹下健三であり,広島の平和平和記念資料館の設計にあたって,原爆に焼けただれたかつての広島県産業奨励館を目標にした軸線を設定,そのことにより,取り壊されてしまうはずだった奨励館が原爆ドームとして,世界遺産にまでなった。また,東京計画1960,第二東海道,都庁舎において,ダブルラインを設定,東京湾岸の埋め立てには,その構想がそのまま受け継がれ,発展につながっている。さらに,東京カテドラルには,キリスト教の十字架を平面プランの基本に採用することによって,美しい形態を生み出しているように,シンボル統合の天才であった。

都市といえば,平安京以前の,中国に倣った古代都市は,象徴的な地形を利用した南北軸をもとに格子状に造られたが,ヨーロッパの都市は,中世の教会広場を中心とした放射状の構成が基本になっている。

大和周辺の地名と九州北部の邪馬台国があったといわれる地域周辺の地名に対応するものが多いことが指摘されているが,おそらく,九州北部にあった政権が大和に進出したことを示すもので,転写という対称性ということになろう。

ところで,「暗黙知」のためには,いかなる固定観念も抱かないようにする訓練が必要である。この対称性についても,例えば,左・右の話は,鏡像との関係で色々考えさせられ,ユニークな論も数多く出されているが,井上京子「もし"右"や"左"が無かったら~言語人類学への招待」(1998年)を読むと,世界には,そもそも左右という観念つまり言葉の無い民族が多数存在すること,左右以外にも様々な空間の切り分け方のあることが分かる。固定観念を打破するためにも,幅広い教養が必要になるということだ。

(参考)

数学においては,数論,調和解析,幾何学の三分野の大統一をめざす(提唱者の名をとった)ラングランズ・プログラムが進行しているが,神の粒子といわれるヒッグス粒子の発見に至った量子物理学をも,統一するようなものであることが判明しつつある。そのキーになるのが「対称性(すなわちシンメトリー)」であり,その基礎になる数学的概念がガロアの群論であるという。ガロアは,5次以上の方程式には,累乗根の解が存在しないことを証明するにあたり,問題を全く読み変え,方程式の解の「対称性」という面から解決し,群論の発見に至ったのであり,「対称性(すなわちシンメトリー)」が,「洞察(すなわち暗黙知)」のキーであること,概念のところで紹介した「群とデザイン」という書の重要性が,改めて認識される。

量子物理学とつなげた数学からの「志村・谷山・ヴェイユの予想」は,若き谷山豊が本質を掴んでメモにした直後,結婚事情からか,不幸にも自殺してしまったということで,ガロアが群論の論文を書き上げた直後,決闘で死んでしまったことに重なる(谷山のメモをもとに,志村とヴェイユが論文にまとめあげた)。谷山に限らず,ノーベル物理学賞受賞者などをみると,日本人は,「洞察(すなわち暗黙知)」に優れた人物の多いことに気づかされ,フルッサーが,デザインは日本的な文化に対応するものと指摘したのも,むべなるかなと思われる。

直線を円環にするという変換は,ものの見方を劇的に変える。シンメトリーから脱するトポロジー変換

紫外線,赤外線と両方向に直線的に伸びる光のスペクトルに対し,ゲーテが,紫と赤をつなげた色彩環を提示したことで,補色など極めて身近なものになったが,線形思考から循環思考への転換は,対称性への意識が働くことによって起こるといえる。

線形思考から循環思考への転換は,時間的に一方向にしか進まないはずの歴史の見方においても重要であると思われる。その例として,日本史の時代循環について考察したものを,日本史話三講にあげてあるので,参考にされたい。⇒移動

唐突であるが,環にすることのすごさは,山手線に示される。東京のように,巨大で複雑な道路網の都市に,もし山手線が無かったら,きわめて行動しにくかっただろう。環であることで,必ず元の場所に戻ってくるという安心感があり,環であることで,その内と外も明快である。

また,カメラが一般化した36mmフィルム写真の基本縦横比(アスペクト比)が2:3(横÷縦が1.5)であったのに対し,紙のそれが,半分に切っても縦横比が保たれるよう1:√2(1.4142・・)であり,有名な黄金比が1:1+√5/2(1.618・・),そして,テレビは,かつての3:4(1.3333・・)から,ハイビジョン対応の9:16(1.777・・)と,その周辺の値に分布していることや,近年登場したスマホが,それらとは全く異なる縦長のものになったことなどについても,考えてみる価値がありそうだ。

なお,松岡正剛(千夜千冊エディション)「編集力」(2019年)中の,ロジェ・カイヨワ「斜線」(1975年,日本語訳は1978年)にも注目しておきたい。

3:マンダラ(統合的に配置された図)