引田康英の九品塾・必須講座

科学・芸術にならぶ デザイン三講

第Ⅱ講:デザインとは何か(その概念)

伊藤ていじ「日本デザイン論」目次

直線の変形灰色の空間

無常のデザイン

地位のシンボル計画

機能のシンボル計画

省略兼帯の術

美の三角

布石の構想

界隈の構成

運動の視覚化

「デザイン,新・100の法則」目次

カテゴリーに分けたもので,重複する見出しがある。●デザインの認知度を左右するには

アフォーダンス

アラインメント(配列)

閉合

色彩

共通運命

一貫性

不変性

フェース率

図と地の関係

5つの帽子掛け

よい連続

グーテンベルク・ダイヤグラム

強調

アイコン

干渉効果

プレグナンツの法則

階層化

見やすさ

マツピング

方向感受性

遂行の負担

近接効果

SN比

脅威の検出

三次元感覚

上方照明の先入観

一定結合性

わかりやすさ

●デザインから学び取ってもらうには

アクセシビリティ

先行オーガナイザー

チャンキング

古典的条件付け

比較

処理の深度

露出効果

寛容性

こみ入れこみ出し

階層

没頭

干渉効果

逆ピラミッド

階層化

見やすさ

メンタルモデル

記憶の補助手段

オペラント条件付け

遂行の負担

画像の優位性

段階的開示

読みやすさ

再生記憶より再認記憶

系列位置効果

反応形成

SN比

ストーリーテリング

レストルフ現象

●デザインのユーザビリティを強調するには

80対20の法則

アクセシビリティ

美的・ユーザビリティ効果

アフォーダンス

確認

一貫性

制約

制御

費用便益分析

工ントリーポイント

エラー

フィッツの法則

寛容性

ピックの法則

階層

アイコン

没頭

干渉効果

逆ピラミッド

階層化

マツピング

メンタルモデル

擬態

遂行の負担

段階的開示

読みやすさ

再生記憶より再認記憶

SN比

わかりやすさ

経路探索

●デザインの訴求力を高めるには

美的・ユーザビリティ効果

アラインメント(配列)

元型

魅力効果

ベビーフェース効果

古典的条件付け

認知的不協和

色彩

守ることのできる空間

エントリーポイント

露出効果

フェース率

フィボナッチの数列

フレーミング

黄金比

擬態

もっとも平均的な顔の効果

オペラント条件付け

展望と退避

3分の1の法則

サバンナの優位性

自己相似性

SN比

類似性

ストーリーテリング

対称性

上方照明の先入観

ウエスト・ヒップ比

●デザインをうまく決定するには

80対20の法則

アクセシビリティ

比較

コンバージェンス(収劔)

費用便益分析

開発サイクル

エラー

期待効果

安全率

フィードバック・ループ

フレキシビリティとユーザビリティ¢

二律背反性

形態は機能に従う

こみ入れこみ出し

欲求階層説

反復

ライフサイクル

モジュール方式

正規分布

オッカムの剃刀

性能VS.好み

プロトタイピング

冗長性

そこそこ満足のゆく解決策

スケーリングの誤解

構造型

不確定性原理

もっとも脆弱な要素

タイトルにデザインの語を用いた書等

週刊医学界新聞編「脳をデザインする」(1983年),朝日新聞科学部「心のデザイン~脳の仕組みを解明する」(1986年),篠本滋「脳のデザイン」(1996年)は,脳の機能の構造的な配置をデザインという語で示し,フェリクス・バトリ「植物は驚異のデザイナー」(1974年,訳は1988年),田中基八郎「植物のデザイン~形と力学」(1983年)は,動物のように動くことのできない植物が,環境に適応してどのような形に進化して行くかをデザインの語で示しているが,後述するように,デザインの語はあくまでも人工物に使われるべきものであって,比喩的とはいえ,これら自然物にデザインの語を使うのは適当でない。今泉浩晃「生き方をデザインする」(1988年),ビル・バーネットとデイヴ・エヴァンス「スタンフォード式人生デザイン講座」(訳2019年),杉村太郎ほか「絶対内定 自己分析とキャリアデザインの描き方」(2019年)など,就職など,いかに人生設計するかといった書物が多数刊行されているが,歴史的な人物にも,足尾鉱害で奮闘した田中正造や日本林学の父といわれる本多静六など,若くして生き方を考え,業績を遺した人物がいるように,いわゆる人生設計は重要な問題であり,個人的とはいえ自らの意志で未来を切り開くという点から,広義のデザインに含まれ,鈴木正成「食生活をデザインする~栄養のタイミングとリズムが決め手」(1984年),久保明教「「家庭料理」という戦場 暮らしはデザインできるか?」(2020年)など,生活のそこここに,自らの意志で決めなければならない,ミニ人生設計があるといえよう。

古川久敬「組織デザイン論~社会心理学的アプローチ」(1988年),吉田篤生「慶應義塾大学大学院SDM伝説の講義 企業経営と生命のシステムに学ぶデザインとマネジメント」(2020年)などは,組織や制度など,ハードな物ではないことについても,デザインがいかに大事であるかを示し,梅原真「ニッポンの風景をつくりなおせ~一次産業×デザイン=風景」(2010年),広井良典「人口減少社会のデザイン」(2019年),横山禎徳「社会システム・デザイン 組み立て思考のアプローチ: 「原発システム」の検証から考える」(2019年)など,きわめてスケールの大きな話にもなって行く。これらに関しては,前述の,アリス・ローソーン「姿勢としてのデザイン~"デザイン"が変革の主体となるとき」(2018年,訳は2019年)にも,さまざまな取り組み事例が示されている。

その他,西村幸夫「歴史を生かしたまちづくり~英国シビック・デザイン運動から」(1993年)でも,サブタイトルに使われているが,本文中にはほとんど説明が無く,環境保全にかかわるナショナルトラスト運動のまちづくり版シビックトラスト運動のこととほとんど同義らしく,きわめて包括的なものになっている。ナンシー・ジャック・トッドとジョン・トッド「バイオシェルター~エコロジカルな環境デザインをもとめて」(1984年,訳は1988年)では,第2章に,バイオロジカル・デザインについての9つの指針を,第3章では,コミュニティの再デザインとして6項目をあげており(下記),環境に対する人為的働きの全てをデザインとしてとらえ,それがどうあるべきかを示していることから,デザインそのものについても考えさせられるところがある。

バイオロジカル・デザインの指針

1:生命世界はすべてのデザインの基盤(マトリックス)である

2:デザインは生命の法則と対立するのではなく,それに従うべきである

3:生物学的公正さがデザインを決定しなければならない

4:デザインは生物地域性を反映すべきである

5:計画は再生可能なエネルギー資源に立脚して立案されるべきである

6:デザインは生命システムの統合を通して維持されるべきである

7:デザインは自然世界に対して相互進化的に機能すべきである

8:建築とデザインは惑星の治癒を助けるべきである

9:デザインは聖エコロジーに従うべきである

コミュニティの再デザイン

1:歴史と生物地域主義(バイオリージョナリズム)

2:浄化と再循環(リサイクリング)

3:土壌

4:既存の構造を役立てる

5:生物学と建築=新たな統合

6:コミュニティ内で食料を生産する

さらに,最近出版されたものを,Webから拾ってみても,

丹後俊郎「統計学のセンス デザインする視点・データを見る目 新版 (医学統計学シリーズ)」(2018年):本の紹介に「目的に応じて適切な調査研究のプロトコールをたて、必要なデータを収集し、統計解析をする,一連のプロセスに必要な統計学のセンスを解説し注意事項をまとめる。」とあり,デザインの語の要点をついているように思われる。

松田行正「独裁者のデザイン ヒトラー、ムッソリーニ、スターリン、毛沢東の手法~デザインに罪はない」(2019年):本の紹介に「デザインは運用の仕方によって希望にも刃にもなる。ヒトラーを中心に、独裁者たちがプロパガンダを駆使してどのように大衆を踊らせ,抑圧していったかを,デザインの観点から見直す。」とあり,デザインの語が危なっかしいと思われる理由をついている。

お股ニキ「ピッチングデザイン 2020年代を勝ち抜く一流投手の条件」(2020年):著者はピッチングデザイナーを称し,ダルビッシュ有・千賀滉大らから絶大な支持を得ているという。

「20XX年の革命家になるには スペキュラティヴ・デザインの授業」(2020年):本の紹介に「一人ひとりの「夢想」が未来を救う?。社会を変革する手段と方法を、アートやデザインの発想から見出すことを目的とした大学講義を書籍化。」とある。

ますます広がっている。

パラダイム変革

トーマス・クーンは,科学の発展は基本的には連続的であるが,ある段階でパラダイムの転換が起こり,従来の積み重ねは白紙になって,新たな連続的発展が始まるとした。>パラダイムの転換は,学者を超えた天才が,新たなデザインをしたことによって起こる。その学者は,単に科学者として横並びにされる一人ではなく,デザイナとしてみることで,他者を凌駕する存在になる。>「知」=過去の上にのったもの=どんどん精密化=大きな部分は抜け落ちたままになる新たな学問分野を開拓した人たちはすべて「その道の専門家」ではない!!>いわゆる専門家でない実践的経験を積んだ人がデザインを語ることができる

ローマ法(Wikipediaより)

ローマ法とは,狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり,広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに,ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。

ローマ法は,十二表法(紀元前449年)からユスティニアヌスの「市民法大全」(530年ころ)までの1,000年以上にわたって発展し続けてきた長い歴史を有する。ユスティニアヌス法典として記録されたローマ法は,まず東ローマ帝国において成立・発展し,東ヨーロッパおける法制度および法実務の基礎となった。西ヨーロッパでは,ローマ法は,ゲルマンの慣習の影響を受けて一度は忘れ去られたかに見えたが,教会法やレーエン法と混交された結果,普通法[注 1]として独自の発展を遂げ,イングランドおよびウェールズを除いたヨーロッパ「大陸」の法制度および法実務の基礎となり,英米法系に対比される大陸法系の生みの親となった。「ローマ法」という言葉は,広義には,古代ローマの法制度ばかりでなく,ユス・コムーネのことをいう。ユス・コムーネは,法が法典化される前の18世紀末までの西欧諸国で適用されたが,ドイツにおいては,これ以降もユス・コムーネが実際に適用され続けた。それは,ヨーロッパやその他の地域における近代的大陸法制度の多くがローマ法の多大な影響を受けているためである。特に私法の分野ではこの影響が顕著である。ローマ法がイギリスの法制度に与えた影響は,ヨーロッパ大陸の法制度に与えた影響と比較すれば,かなり小さなものではあるが,それでも,イギリスや北アメリカのコモン・ローでさえ,ローマ法から継受したものがみられる。日本は,明治維新後大陸法を継受したので,その法制度も,少なからずローマ法の影響を受けている。

その他のデザイン的事項や技術革新等

貨幣:紀元前3000年には,シュメールで用いられており,紀元前700年までに,リュディアで硬貨が鋳造され,紙幣は,中国で960年に始まった。科学的思考:紀元前5世紀には,原子の不滅性,銀河と太陽系の存在を論じたアナクサゴラス(イオニア),光の速さ,遠心力などを論じたエンペドクレス(シチリア),地球が丸いことを指摘したデモクリトス(ギリシャ),病気の原因は超自然的なものではないとするヒポクラテス(ギリシャ)など,天才が集中的に輩出した。

代数学:現代代数学の基礎は,ペルシャのウマル・ハイヤームが著した「代数に関する諸問題の証明」によっている。ハイヤームは,詩人としても,大傑作「ルバイヤート」を遺し,天文学者としては,コペルニクスより数世紀も前に,地動説を唱えるなど,イスラム世界の巨人であった。

印刷と本:現代に続く印刷は,1440年頃,ドイツのヨハネス・グーテンベルクが活版印刷を発明したことによることはよく知られているが,1455年に,その技術を用いて聖書を印刷したことによって,現代に続くような本が生まれ,それを売る本屋も出てきて,全体がシステム化,1600年頃には,累積2億冊もの本が出まわったといい,大衆の知識向上に莫大な役割をするようになり,ルターの宗教革命から産業革命に至る,あらゆる革命の契機をつくっていった。(活字そのものは,1040年頃に,中国で発明されていた。)

地球儀:1492年に,ドイツのベハイムによって創られたのが最初といわれるが,まさに,大航海時代に対応している。

近代政治:理想の君主チェーザレ・ボルジアを目の当たりにしたニッコロ・マキャヴェッリが1516年に著してロレンツォ・デ・メディチに献上した「君主論」は,その後の権力者の統治の基本になった。なお,ボルジアに仕えていたレオナルド・ダ・ヴィンチは,マキャヴェッリと会い,親友になったという。

計算記号(+・-・=・×・÷):「+」「-」は,15世紀末にドイツのウィトマンが発明したものを,1591年に,フランスのビエタが使用したのに始まる。「=」は16世紀中頃に,イギリスのレコードが,「×」は17世紀中頃に,同じくイギリスのオートレッドが使用したのに始まる。「÷」は,17世紀終わりに,スイスのラーンが発明した。

地動説:1543年に,コペルニクスが唱えたこと,その後,ガリレオやケプラーによって証明されたことは,今やあまりにも有名であるが,発表当時は無視,それ以上に異端者扱いされていたのは,のちに,大陸移動説を唱えたウェゲナーと同じである。

新聞:1605年に,ストラスブールのヨハン・カルロスが発行した「レラツォオン」(正式には,有名かつ記念すべき新情報のすべて)が,公表・連続性・定期性・流通という基準を満たした世界初の新聞とされ,読者は25万人いたとみられる。会報から出発し,印刷機を導入して大部数を印刷することで実現,当時の印刷を示す「プレス」の語がジャーナリストを指す語になった。

ニュートン力学:イギリスのアイザック・ニュートンは,ガリレオらの実験にもとづいて,万有引力の法則,運動の法則などを導き,1687年に体系的にまとめた「プリンキピア」を発表,その後の,近代科学を支配するものになったのは言うまでもない。「プリンキピア」というタイトルから見ても,古代のユークリッドの「原論」に対応するものといえる。その一方で,最後まで魔術を信じたように,科学者というより,デザイナだったといえよう。「ニュートンに消された男 ロバート・フック」なる本が出ているが,ロバート・フックは,イングランドのレオナルドと呼ばれたほどの天才で,ニュートンに重力逆二乗の法則を教えて横取りされ,激怒するも,ニュートンによって,その他の業績も消されてしまった。

ピアノ:1700年頃,イタリアのパルロメオ・クリストフォリが発明したといわれる。多くの人が簡単に演奏できるようになり,音楽界に革命をもたらした。

近代自由主義経済:イギリスのアダム・スミスが1776年に発表した「国富論」は,いまなお,経済学の出発点になっている。「国富論」を発表する前は,グラスゴー大学の道徳哲学教授で,1759年に「道徳感情論」を出版しているように,経済と道徳は表裏一体であった。日本でも,江戸時代までは,金持ちは有徳者と呼ばれていたのである。

(歯ブラシ:小さいながら,その後の世界の人々を支配することになった現在の形の歯ブラシは,1780年に,イングランドのウィリアム・アイディスが,獄中で発明したという。ついでながら,練り歯磨きを折りたたみチューブは,1837~92年に,アメリカのシェフィールド父子の発明による。)

(石鹸:(石鹸のような役割をしたものは,紀元前2800年のメソポタミアにすでにあったというが,)現代に続くような石鹸は,1789年に,イングランドのアンドルー・グアーズが発明したといい,歯ブラシ同様,産業革命で,大衆の生活が向上したことに対応するものであった。)

(鉛筆:大衆の生活が向上するなか,1795年に,フランスのニコラ=ジャック・コンテが鉛筆を発明,一気に学習が進むようになった。)

クラシック音楽:飛びぬけた天才バッハとモーツァルトの間に埋もれてしまいがちなフランツ・ヨーゼフ・ハイドンは(ヨハン・シュターミッツと並んで),「交響曲の父」「弦楽四重奏曲の父」と呼ばれるように,1800年前後に,いわゆるクラシック音楽の基本となる交響曲から室内楽まで,多くの演奏形式を確立させたデザイナとしてみることで,そのすごさがわかり,「ハイドン先生」と呼ばれたのもムベなるかなである。

協同組合:イギリスのロバート・オウエンは,早くから,資本主義に対抗して,労働者の権利を主張,挫折するも,1817年に発表した「協同社会の計画書」によって,1830年代には,イギリスで300を超える協同組合が結成された。

(蒸気機関車:1825年には,スティーブンソンがほぼ完成させている)

(電信機:1837年に,アメリカのモールスが電信機を発明して,通信革命を起こした。手段としてのモールス記号とともに,現在でも一部で使用されている。)

図書館:世界の各地で,古くから個人の蔵書を公開したり,王侯貴族が大きな蔵書施設を有するなど,図書館に類似のものはあったが,誰もが利用できる図書館がつくられるようになったのは,1848年アメリカ,1850年にイギリスで成立した公共図書館法による。

万国博覧会:1851年のロンドン大会が最初であるが,1475年にフランスのルイ11世が始めたフランス物産展の特別展として開催されたもので,大成功を見たことから,以後,欧米の諸都市で開催されるようになったが,正式には,1928年に,パリで締結された国際博覧会条約以降である。

民主主義:イギリスのジョン・スチュアート・ミルが1859年に著した「自由論」は(その後の「代議制統治論」「女性の解放」なども含めて),個人の自由,男女平等を明快に提示し,世界に影響を及ぼした。それより前,功利主義の創始者として知られるイギリスのジェレミ・ベンサムは,"最大多数個人の最大幸福"をとき,最晩年の1830年に出版した「憲法典」において,平等選挙区,秘密投票による普通選挙という民主制の基本を示している。ミルはベンサムの功利主義の擁護者でもあった。

天気図:1860年前後に,フランスで始まった。

ウィリアム・モリス:多方面で精力的に活動,それぞれの分野で大きな業績を挙げたが,1875年にモリス商会を発足して,独特のデザインを展開,「モダンデザインの父」と呼ばれるように,彼の名そのものがブランドになっている。

(電話:1876年に,スコットランド出身のカナダ人アレクサンダー・グラハム・ベルによって,送話器・受話器・着信音・ダイヤルが一体となったものとして発明され,郵便に代わるものとして急速に普及したが,物が送れるわけではないので,結果として,郵便の方も発展することになった。)

(自動車:1885~87年には,ドイツのゴットリープ・ヴィルヘルム・ダイムラーとヴィルヘルム・マイバッハが,現在の自動車の原型となるガソリンエンジンの四輪自動車を販売したが,1908年に,アメリカのフォード・モーター社が販売した,いわゆるT型フォードは,その廉価さから,世界各国に広く普及したことが,現在の自動車産業につながるものとなった。以後1927年まで基本的なモデルチェンジのないまま,1,500台以上生産され,4輪自動車でこれを凌いだのは、2,100万台以上を生産されたフォルクスワーゲンのみといわれる。(ガソリンエンジンによる最初の自動車は,ドイツのベンツ社から販売されたが,三輪で,馬車の面影を引きずるオープンなもので,現在の姿とは程遠い。)

映画館:(ジョルジュ・サドゥールによる映画の定義)スクリーンに投影された映像を不特定多数の人間が同一の場所で視覚的に共有するタイプの上映装置は、リュミエール兄弟が開発したシネマトグラフ・リュミエールによる1895年の公開が最初である。

イギリス発祥のスポーツ:サッカー,ウィンブルドンというテニス大会,ゴルフ,ラグビー,野球のルーツになったクリケット,ポロ,レガッタなど,球技を中心に,現在のメジャースポーツの多くがイギリス発祥である。そのデザイン力によって,単なる武力によらない世界支配が可能になったといえよう。

ノーベル賞:ダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って1901年から始まった世界的な賞である。その後の経緯を見れば,ノーベルが偉大なデザイナであったことが分かる。

抽象絵画:美術理論家ワシリー・カンディンスキーが,1910年に最初の抽象画を手掛けて,絵画表現の歴史の新たな一歩を記し,抽象絵画の創始者とされる。単なる画家としてみた場合,その作品は有名でないが,その後の画家たちに影響を与えた大きさから,デザイナとしてみればすごい人物ということになる。

福祉政治:1905年以降の自由党政権下で急進派閣僚として社会改良政策に尽くしたデビッド・ロイド・ジョージの主導によりイギリスに老齢年金制度や健康保険制度、失業保険制度が導入された。 第一次世界大戦中の1916年12月に総辞職したアスキス首相に代わって首相に就任。強力な戦争指導体制と総力戦体制を構築してイギリスを勝利に導いた。パリ講和会議に出席するなど戦後処理も指導し,戦間期のヴェルサイユ体制の構築に大きな役割を果たした。

ナショナル・トラスト:イギリスで,1895年に非営利法人として設立され,1907年にナショナルトラスト法が成立,世界に広がってゆく。

一般相対性理論:アルベルト・アインシュタインが,1915年に,公式の場で発表したもので,宇宙の見方を根本的に変え,原子力の利用を可能にするなど,社会的にも巨大な変化をもたらした。質量とエネルギーの等価性を表した公式 E = mc2 は,史上,最も簡潔で美しい公式といわれる。しかし,この大天才は,量子力学を理解することができなかった(神はサイコロを振らない)。

モダン・デザイン:1919年に,ワイマール共和国で設立されたバウハウスは,まさに,モダン・デザインの方向をデザインした。

(ラジオ:1920年に,最初のラジオ放送)

(テレビ:現代につながるテレビ装置は,1927年に,アメリカのフィロテイラー・ファーンズ・ワースによって創られた)

アカデミー賞:1929年に設立された「映画芸術科学アカデミー」の夕食会の一環として始まり,第1回は同年5月,ロサンゼルスにあるルーズベルトホテルで行われた夕食会の際に舞台上で,招待していた受賞者に賞を贈与した。第二次世界大戦で前線にいた兵士達の耳を喜ばせるため,エンタテインメント色が濃くなり,第25回の授賞式からは,NBCがテレビ中継を開始。当時の視聴率はNBC開局以来の高記録であった。現在はABCが中継している。

(サッカー)ワールドカップ:1930年に初めて開催,それ以前は、オリンピックがサッカーの主要な国際大会であったが,当時のFIFA会長Jules Rimetとフランスサッカー連盟事務局長のHenri Delaunayの功績により,1928年アムステルダムで行われたFIFA会議で世界選手権開催が正式決定。

スーパー・マーケット:1930年に,アメリカのマイケル・J・カレンが始めた。

近代建築(モダニズム):1935年「輝く都市」はじめ,建築,都市の基準を明確に示して世界に影響を及ぼしたル・コルビュジエは,単に建築家の範疇に留まらない大デザイナであった。のちに,モダニズム後の建築設計のあり方として,1977年に「パタン・ランゲージ」を発表して,大きな影響を与えたクリストファー・アレグザンダーも同様であろう。アルケー(始原)がアーキテクトとなっていたり,宇宙の建築家などの表現があるように,デザイナーの元祖ともいうべき存在であった(近年の自称建築家はすっかり矮小化してしまっているが)。

ケインズの経済理論:イングランドのジョン・メイナード・ケインズが1936年に発表した

(コンピュータ:1946年に,アメリカのジョン・フォン・ノイマンの主導で,最初のコンピュータENIACが完成。その10年前には,イングランドのアラン・マディソン・チューリングが,チューリング・マシンにその原理の全てを示していて,大戦時の暗号解読に多大な貢献をしたが,あまりにも機密に関わっていたため,謎の人物のままで,1952年には,同性愛の罪で逮捕され,2年後に自殺してしまった。)

(ジェット旅客機:最初のジェット旅客機は1952年に登場したコメットであるが,事故が多発したため退場。安定的なジェット旅客機としては,1957年のボーイング707の登場による。プロペラ飛行機は,1903年に,ライト兄弟の成功によってスタートするが,安定したプロペラ旅客機が登場するのは1930年代。)

(インターネット:1971年に,アメリカの国防総省の関係で,レイ・トムリンソンが電子メールを創始したことに始まるが,これは,ある意味で,郵便や電話の革新であった。)

(ザ・ビートルズ:レコードや放送によるグローバル化で,冷戦崩壊にも寄与)

(パソコン:1976年に,(アップルを興した)スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォスニアックによって,最初のパソコン(Lisa)を発売)

(ウォークマン:1979年に,ソニーが発売,若者の絶大な支持を集め,音楽を聴きながら町を歩くことが社会現象となり,やがて日常的な行為となった。)

(ファミコン:任天堂が1983年に販売開始したファミリーコンピュータは,それまで乱立してきたゲーム機市場で時代を画した。)

Xゲーム:1994年にアメリカのケーブルテレビネットワークESPNが,スケートボードなど,アメリカを中心に,世界の若者たちが取り組み始めた冒険的な遊びを競技化したもので,今や,オリンピックに対抗するような存在になってきた。

ウィキペディア:2001年に,アメリカの,ジミー・ドナル・ウェールズとローレンス・マーク・サンガーが,インターネットのホームページとして開設した無料オンライン百科事典で,日々,追加更新されることから,今や多くの人にとって,かかせないものになっている。

(グーグルの検索エンジン:略)

(スマホ:略)

なお,現代にはつながらないが,世界史上,最初の大デザイナとして,イムホテプ(アメンホテップ)(BC2655~2600年)をあげることができる。博識の学者として知られ,平民から重臣にのぼりつめ,「エジプト王の宰相,医師,上エジプトで王に次ぐ地位にある者,大宮殿の管理者,貴族,ヘリオポリスの大神官,建築者,大工,彫刻家,石壺製作者」といわれ,さらに,詩人,哲学者でもあった。彼は,①ジュセル王のために,階段ピラミッドを設計・建造して,"石で装飾した"建造物の工法を発明した人物として認められ,②医師としては,古くからの魔術的なものと決別した合理的かつ科学的著作を残して,"現代医学の父"カナダの医学者サー・ウィリアム・オスラーから,"医学の父"と呼ばれ,③さらに,"パピルスの巻物"を発明,これによって,長い文書を書くことができ,長期保存も可能になり(死海文書が残ったのもそのお蔭),紀元前後に羊皮紙が登場するまで,実に,2600年間も使われ続けた。

余談ながら,日常の計算等で何の問題もなく使われている(というよりそれがなければ表記もできない)ゼロについて,それを発明したのは古代のインドであることは良く知られているが,現代数学に用いるようになったのは,(ピサのレオナルド)フィボナッチが,1202年に「算術の書」を出してからであり,一般に広く使われるようになったのは,なんと400年後の1600年頃というから,実際に数えることのできないゼロというものを理解するのが,いかに困難であったかが分かる。

さらに余談,かのレオナルド・ダ・ヴィンチは,もちろん史上トップを競う大天才であるが,デザイナ的ではない。彼の科学論文を集めた「レスター手稿」は,転変の後,1994年に,ビル・ゲイツが落札し,現在では,1億ドルの価値があるという。

世界を巻き込む仕掛けの創出という点では,フランスが突出している。オリンピック,万博はもちろん,イギリスがルーツのサッカーやラグビーのワールドカップまで作り出した。これに,パリの都市計画,ミシュランの星マークや,ルーヴル美術館などを加えてみれば,デザイン力の強さは決定的であろう。

小さなものでは,ネーミングと合わせて定着したクリップやホッチキスなどが代表になろう。>まさに(役立つ)「用」を体現している

建築デザイン:ピロティ・吹抜=人間関係をつくる=行為に結び付くことによって真のデザインとなる。

>アレクザンダの理論重要=単に格好だけのピロティ・吹抜が多い

時代そのもののデザイン:歴史変遷>新たな要素の登場・古い要素の衰退>全体再配置が行われるプロセス(西欧では革命、日本では維新)>天才的個人によるところが多いのは,後述するように,とくていの個人の脳に負うところが大きいから

「法」における三つのレベル>機能=規則・構造=法律・象徴=憲法

>宗教論:教典はデザインの書=良くできているものほど後世に影響(法華経やコーランなど)

科学者,芸術家との違い

科学者,芸術家とデザイナの違い科学者=手段指向型,演繹思考型

芸術家=本質指向型,帰納思考型

デザイナー=目的指向型,アブダクション思考型

デザイナのタイプ

多くの事柄を体系的にひとつのものにまとめる(exプトレマイオス)

ひとつの点に絞って多くの事柄を説明し意識を変革(exコペルニクス)

その他のデザイナ的人物

日本という国名,天皇という名称はじめ,現在につながる基本制度を構築した天武天皇(大海人皇子):681年に飛鳥浄御原令の作成を命じるも,完成前に死去,持統天皇が受け継いだ。「万葉集」を遺し,結果として,日本文化のデザイナになった大伴家持:少年時代から和歌の才能を発揮,官僚を務めるうち,おそらく藤原氏に排除されたかっての名豪族大伴氏の時代を懐かしむこともあって,753年,「万葉集」最初の編集作業を開始し,759年には,「万葉集」最末尾の歌であり,また家持作として知られる最後の歌を詠んでいる。その後は,橘朝臣奈良麻呂の乱の影響を受け,藤原良継の変に連坐して左遷され,宇佐八幡神宮の神託後,ようやく復帰,781年に即位した桓武天皇には丁重に扱われるが,没後,遺骸をまだ埋葬しないうちに,長岡京造営の責任者藤原種継射殺事件が起こり,その主謀者であるとして除名され,一切の私財を没収された。

桓武天皇のもと,平安京遷都を建議し実現させた和気清麻呂:769年,皇位を望んだ僧道鏡の事件に際し,姉に代わって宇佐八幡に使し,神託をうけてこれを阻止,そのため一時別部穢麻呂と名をかえられ,大隅国に流されたが,翌年の光仁天皇の即位とともに京に召されて,姉とともに本位に復し,781年,桓武天皇の即位以降,側近として活躍。784年の長岡京造営には陰の役割をはたし,長岡遷都が失敗すると,平安遷都を密奏,793年,平安京造営には造宮大夫として事業をにない,翌年には実現させた。

嵯峨天皇の側近として,弘仁文化・格式政治の最高責任者となった藤原冬嗣:810年,嵯峨天皇が即位翌年の810年に新設した蔵人所の頭に任ぜられ,翌年には,参議の上り,翌々年には春宮大夫を兼ねるほど,厚く信任され,817年に中納言なって以降は,政界の中心的役割を果たす。818年には,大納言となり,自らの詩を含む「文華秀麗集」を撰上,820年,最高責任者として編纂してきた「弘仁格式」を撰進,翌年には,最高責任者として「内裏式」を撰上する一方,藤原氏一族の学問奨励のために,勧学院を創設している。

漫画の祖となる絵巻物など大衆文化をデザインした後白河天皇:1158年に院政を開始すると,乙前に習った(大衆歌謡)今様に入れ込み,1169年,臨終の乙前を見舞い,その歌を聞いて,出家。「梁塵秘抄口伝集」を巻9まで選述。「信貴山縁起絵巻」「伴大納言絵詞」など,現在の漫画のルーツともいえる傑作絵巻物群ができたのも,後白河法皇の後見があったから実現したとみられている。

親鸞の開いた浄土真宗を教団として確立させた覚如:親鸞の娘覚信尼の子覚恵の長男に生まれ,1295年,「親鴛聖人伝絵」を作り,1302年,父覚恵より大谷廟堂の留守職を譲られ,転変後,1310年,本廟を復興し影像を新造。1338年,本願寺の建物を三六貫で買い取り,大谷に移建し,還住。

曹洞宗を民衆仏教として確立した瑩山紹瑾:道元の直弟子でなく達磨正宗系譜の懐奘・義介の指導を受け,1306年,「洞家嗣書の次第」を授けられ,伝法完了。1309年,義介が死去,その略伝をまとめると,新寺建立の志を発し,1313年,能登永光寺を開創して移住。以後生涯,伽藍整備につとめ,1320年,後醍醐天皇より「十種の勅問」が下され,奉答。翌年,能登に総持寺を開創すると,天皇から「日本曹洞賜紫出世之道場」の綸旨を下された。

足利学校を再建整備した上杉憲実:将軍足利義教と関東公方足利持氏の間で翻弄される間,1439年,足利宗家2代当主の足利義兼の創建と伝えられる足利学校を修造して五経を寄進,1446年には,「学規」を定めたが,将軍と公方間の調停かなわず,翌年,関東管領職を辞して,以後,遍歴の旅に出,僧になった。のちに,ポルトガル人の来日時に,日本にも本格的な大学があると驚嘆することになる。

日本における陽明学の祖・中江藤樹:朱子学を独学するうち,林羅山を攻撃するほど先鋭化,母への孝養のため度々辞職を願うも許されず,1634年,ついに脱藩,翌年,近江に帰住,翌々年には私塾を開設し,中国の難解な医書を易しく解説するテキストまで作成する教育者ぶりを発揮,やがて,朱子学に疑問を抱き,1644年,「陽明全書」を入手すると,陽明学に没入,まもなく没するが,熊沢伯継(蕃山)と淵岡山が双璧として,その陽明学風を継承した。江戸時代の官学は朱子学でありながら,民間に,知行一致(プラグマティズムに近い)の陽明学が普及していたことが,明治維新において,西洋文明を円滑に受けれる素地になった(陽明学が普及しなかった中国,韓国がうまくいかなかったのと対照的)

萩藩校「明倫館」の基礎を築いた山県周南:萩藩儒の子で,神童ぶりを発揮,1705年,まだほとんど知られていなかった荻生徂徠に入門,学説完成にも大きな貢献をして,帰藩。1711年には,朝鮮通信使の接待役の一人に選ばれ,朝鮮の学者らと応酬,雨森芳洲から"西国第一"と評価された。1717年,5代藩主毛利吉元と世子の侍講に任命され,藩校創設を進言,翌々年,師の学問に反するとは知りながら,{明倫館}と命名して実現,1731年,藩主吉元が死去すると,古文辞学に急展開させる。1738年,学事規則を改正し,「学館功令」として公布した。

俳壇を「ホトトギス」一色にした高浜虚子:高校を退学して正岡子規に入門,1897年に{ホトトギス}を創刊,ノイローゼ中の夏目漱石の「吾輩は猫である」を連載して,小説家漱石を生み出したのを皮切りに,{ホトトギス}の誌面を提供することで,多くの文人を世に出して,1912年,俳壇に復帰。多くの俊秀を育て,俳壇を支配して行く。

その他,注目すべき人物

摂関政治を開いた藤原良房:

院政を準備した後三条天皇:

和歌革新をデザインした藤原俊成:

執権支配を確立した北条政子:

武家支配体制を確立した北条時頼:

一遍の開いた時宗を確立した他阿(真教):

勤皇思想をデザインした度会家行:

皇統から日本史をデザインした北畠親房:「神皇正統記」は1339年頃執筆

足利幕府をデザインした2代将軍足利義詮:

大内氏の百済祖先神話を創出し朝廷とつながる覇権を拓いた大内義隆:1395年より朝鮮外交開始

古今伝授の祖・東常縁:1471年最初の古今伝授

本願寺教団が大発展する礎を築いた蓮如:

狩野派の祖・狩野元信:

落語の創始者・安楽庵策伝:1623年「醒睡笑」

江戸の絵画をデザインした俵屋宗達:

財閥の皮切り・山中新六(初代鴻池新右衛門):

浮世絵の祖・岩佐又兵衛:

仮名草子の祖・鈴木正三:

鎖国はじめ幕藩体制の隅々までデザインした徳川家光:

現代もなお隆盛な財閥三井をデザインした三井高利:

国学を拓いた契沖:

生涯をかけて日本初の体系的農書「農業全書」を著した宮崎安貞:1696年

浄瑠璃興行をデザインした竹本義太夫:

享保の改革・徳川吉宗と彼が登用した人材(田中丘隅・大岡忠相・青木昆陽ほか):

心学の祖・石田梅岩:

歌舞伎役者の団十郎宗家を確立した市川団十郎(2代):

大坂に民間の学校「懐徳堂」を開いた中井甃庵

歌舞伎興行をデザインした金井三笑:

蘭学興隆をデザインした前野良沢?杉田玄白?:

江戸落語の祖・(立川)烏亭焉馬(初代):

文楽興行をデザインした植村文楽軒:

西洋の科学用語を翻訳した日本語を次々つくった志筑忠雄:

江戸末期に,次代の国家構想を提示した佐藤信淵:

十組問屋の危機救い三橋会所を設置した杉本茂十郎:

飢饉へ対処すべく諸マニュアルを執筆・頒布した熊谷蓮心:

「適塾」を開き,維新に活躍する多くの人材を育てた緒方洪庵:1838年

西洋理化学の導入に尽力,化学・電気・蛋白等の訳語も創出した川本幸民:

最も早く討幕・王政復古を唱えて指導,自ら動乱に参加し,<禁門の変>で敗れ自刃した真木和泉:

北海道の地名をつくった松浦武四郎:

天皇制教育の基本理念を確立した元田永孚:

札幌はじめ北海道開拓をデザインした島義勇:

日本の近代軍制をデザインした大村益次郎:

幕府最後の国家デザイナ小栗忠順:

実証主義にもとづく日本史の修史事業の基礎を固めた重野安繹:

箱館五稜郭はじめ多くをデザインした武田成章:

維新直後に,司法制度はじめ近代国家の基本設計を成すも,刑死した江藤新平:

東の渋沢栄一に対するように,西の大阪で経済界の方向を構想・指導した五代友厚:

最もシャープに,近代日本の方向をデザインした坂本龍馬:

幕臣として箱館戦争まで主導しながら,新政府で多面的な活躍,海外移民も推進した榎本武揚:

日本海軍の基礎を確立した中牟田倉之助:

日本の資本主義化をデザイン・指導した渋沢栄一:

自由民権運動を先導した中江兆民:

近代思想と教育を啓蒙した森有礼:

近代警察行政を確立した川路利良:

朝日新聞を確立した村山龍平:

日本のピアノ文化を先導した山葉寅楠:

日本の近代建築界を先導した辰野金吾:

日本の電気社会を拓いた加藤木重教:

関東大震災後,復興の大プランを出した後藤新平:

柔道を創始し,スポーツ振興を方向づけた嘉納治五郎:

近代日本キリスト教界を思想的にリードして,神学的傑作と無教会主義を生んだ内村鑑三:

日本における近代美術を方向づけた岡倉天心:

国語を確立した上田萬年:

近代俳句・短歌の方向を提示,決定的な影響をもたらした正岡子規:(本居宣長・吉田松陰らと同様)アジテータ的人物で,デザイナではないかも。

平民主義を先導した幸徳秋水:

「婦人之友」を発刊し,「自由学園」を創設した羽仁もと子:

「明星」を発刊,正岡子規へのアンチテーゼを先導した与謝野鉄幹:

近代住宅文化を先導した西村伊作:

日展を主導した横山大観:

「松竹」を構築した白井松次郎・大谷竹次郎:

大衆「講談社」を構築した野間清治:

新劇の方向をデザインした小山内薫:

皇室の近代化を主導した小泉信三:

民芸に目を開かせた柳宗悦:

日本の都市計画行政を確立した石川栄耀:

ファクシミリを発明した丹羽保次郎:

スズキ・メソッドを開発した鈴木鎮一:

自転車振興会をテコに社会を支配するしくみをつくった笹川良一:

東京オリンピックを主導した田畑政治@:

常に未来を先取りし,東海大学を拓いた松前重義:

「電通」の覇権を実現した吉田秀雄:

「丸井」を拓いた青井忠治:

デザイナ中のデザイナといえるイサム=ノグチ:

戦後文化を方向づけた桑原武夫:

医師会をまとめて厚生省に対抗した武見太郎:

日本のIT化を先導した小林宏治:

世界の「ソニー」を築いた井深大と盛田昭夫:

メセナを先駆した大原總一郎:

所得倍増計画の下村治:

写真文化を主導した名取洋之助:

消費者文化に貢献した花森安治:

戦後の国際関係をデザインした大来佐武郎:

戦後思想を決定づけた丸山真男:

グラフィック・デザイナをリードした亀倉雄策:

民族音楽の世界を身近にした小泉文夫:

Jリーグを創設した川渕三郎:

山手線

山手線は元々,日本鉄道が現在の東北本線および東海道本線を連絡するために品川駅 - 赤羽駅間の山の手に敷設した線路であった。東京市街地の拡大に伴い,市街を巡る大都市の基幹交通路線に性格を変えていった。電車が運行を開始したのは1909年[18],現在のように環状運転が実施されるようになったのは1925年のことである。日本鉄道が国有化された1906年11月1日時点では,品川駅 - 赤羽駅間に貨物列車のほかこの区間を単純往復する旅客列車も運行された。1909年10月12日の各鉄道路線に路線名が付与された際は,池袋駅 - 赤羽駅間も含め現在の山手線区間(品川駅 - 池袋駅 - 田端駅間)と合わせて東北線の部 山手線となった。この当時は,池袋駅より北側は現在の赤羽線を経由して赤羽駅までが山手線本線,旧豊島線区間は山手線の支線であった。その後,同年12月16日から現在の烏森駅(現・新橋駅) - 新宿駅 - 上野駅間が電化され,電車の"C"の字形運転が開始された。この時,品川駅 - 烏森駅間は京浜線(現在の京浜東北線)に乗り入れる形を採っていた。東海道本線が東京駅まで延伸開業し,中央線も同駅まで延伸されると,中央線と山手線を接続し,中野駅 - 新宿駅 - 東京駅 - 品川駅 - 新宿駅 - 池袋駅 - 田端駅 - 上野駅間で"の"の字運転が開始され,この頃から現在の赤羽線区間が山手線枝線の運行形態になった。1923年の関東大震災で一時中断したが,1924年4月25日までこの形態は続いた。1925年11月1日に東北本線の秋葉原駅 - 神田駅間が完成し,東京 - 上野間が高架で複線化された時に中央線への乗り入れは中止され,環状運転が開始された。この時,京浜線も田端まで延伸されている。神田-上野間4線分は大正8年度に入って工事に着手したが,途上で関東大震災に遭い,開通は大正14年度と甚だ遅れている。その後の(太平洋戦争前までの)主な事項

1250年:トマス・アクィナスがアリストテレスの理念にもとづく形態についてのスコラ派の学説を,事物の根源的,創造的原理あるいは決定的原理として,また行動の根源的原理として発展させた。1593年:フランシス・ベーコンは,形態は,知覚できる物体や性質が存在するために不可欠で,それを知っていれば,その物体や性質を十全に再生することができる客観的な条件であると定義。

1725年:ヴィーコは,文化と歴史の研究への形態学的なアプローチを強調。

1750~90年:ダーウィン,ラマルクらが,自らの形態学に従って,種を連続的に配列した。

1796年:ブルーメンバッハが,有機的形態を展開し,保持し,修復し,再生するものとして,「形態の促進,あるいは一般的形成原理」を著した。

1874年:ド・モルガン「形式論理」。

1912年:知覚のゲシュタルト理論に画期。

1917年:ダーシー・トムソン「成長と形態」が大きな影響を及ぼし,アインシュタインは宇宙の大形態学のイニシアチブをとった。

1921年:クレッチマー「体格と性格」,シェルドン「人間の体格の諸相」は,一般人の間に差別を引き起こし,ナチス等に悪用されることになった。

今井和也「カタチの歴史~建築とファッションのただならぬ関係」目次

1 古代エジプトと「三角形」2 古代ギリシャと「矩形」

3 古代ローマと「半円形」

4 ビザンチン帝国と「モザイク」

5 ロマネスクと「ずんぐり型」

6 ゴシックと「垂直線」

7 ルネサンスと「釣り鐘型」

8 バロックと「重層装飾」

9 ロココと「植物曲線」

10 新古典主義と「幾何学」

11 一九世紀後半と「鉄骨空間」

12 世紀末と「アール・ヌーボー」

13 二〇世紀初頭と「アール・デコ」

14 三〇年代と「流線型」

15 六〇年代以降の「ポスト・モダン」

樹にならう~"木の国"飛騨~

私が高山のまちを初めて訪れたのは,数年前の真冬のことで,厳しい寒さの中を,観光客のほとんどいない美しい一町並みを歩きながらまちと自然との緊張した関係に感動したのを思い出します。高山は"木の国"飛騨の中心都市ですが,この地域の人たちは広大な森林からの木材資源を背景に,奈良朝の昔から,"飛騨の匠"として"木"を扱うことにたけており,現在においてもなお多くの伝統工芸品が作られているとともに,木製家具の主要な産地となっ砕ています。こういった状況をふまえて,高山では最近,林業,木工をはじめ,木の文化・森の生態・植生学・自然保護,地球の緑まできわめる学舎(まなびや)として"木の大学"(国際森林工科大学)の構想が具体化しつつあります。そこで,高山のまちの景観(あるいはデザイン)のあり方を樹(生えている状態の木)をてがかりとして考えてみたいと思います。デザインについては従来から自然界のものをモデルにすることが行われてきていて,機械類を中心として動物(あるいは人体)とのアナロジーは進んでいますが,植物,とくに樹を総体としてみることについては,やや遅れているように思います。

樹の"かたち"

樹の"かたち"は実にさまざまですが,北の方(あるいは高い山)に行くほど,円錐形の尖ったものになり,さらにすすむとモミの木のように円錐を何段にも重ねたような形になります。南の方,とくに赤道の近くでは全くの不定形になり,いわゆるジャングルを形成しています。こういった樹の"かたち"をもたらすのは,まず樹が太陽エネルギー(光)を吸収することに関係があり,その上で重力に逆らって上にのびようとするためにおこる力学的なバランスが働いていると考えられます。

方位に対し建物では窓の量など各面のちがいがありますが,ちょっと見たところ樹には裏表がありません。このことは樹が光のエネルギーを吸収するにあたって直射日光以上に天空光によっているからと考えられます。北方の樹が円錐形になるのは,同一体積に対して受光面積が最大になるからで,緯度が高くなって太陽の高度が低くなるに従い,尖ったものになっていくのです。さらに円錐形は群生する時,樹の密度が最大になる形でもあるのです。このようにして,個々の樹,それらのつくる森は地球上の緯度によって明確に異なった形となります。

これらのことをまちにあてはめますと,建物の屋根それらのつくる町並みのスカイラインにあらわれる風土性に対応しているともいえましょう。ヨーロッパの中世都市の町並みの美しさのひとつは,そのスカイラインにあると言われています。高山のまちの景観も今後風土性のあるスカイラインを大事にしていく必要があると思います

樹の"うごき"

運動という点についても,今まで動物のアナロジーで考えることがほとんどでしたが,樹もいろいろな運動をします。ふだんは風にそよぐくらいのことかもしれませんが,花をつける樹であれば,一年のある時期に花が開き,その時は昼夜で開いたり閉じたりします。果実をつけるものでは,それがだんだん大きくなり,熟すと下に落ちます。落葉樹では若葉,濃緑,紅葉,落葉といった四季折々の変化をみせ,ネムの木のような葉を閉じたり開いたりするものもあります。

このような樹の"うごき"は,建物では,バルコニーの上のテントが夏には張り出され,冬にはなくなったり,昼にはカーテンがあけられ,夜にはカーテンを通して明りが見えるといったような事に対応すると考えられます。ベランダに花が出されたり,洗濯物が干されたりする生活のリズムもまた樹の"うごき"に似ています。ヨーロッパの石の町並みに風情を与えているのはまさにこれらのもので,高山のまちも,今後こういった"うごき"をとり入れていったり,郊外ではお花畑など,四季の変化が出るようなものを整備していくと良いと思います。

樹の"いのち"

動物の寿命とちがって,植物(樹)の寿命は案外知られていません。もっとも短い"いのち"は一年生の草に近いものですが,果実のなる樹については,桃栗三年,柿八年というように数年たつと成熟した段階に入ります。広葉樹などの材が使えるようになるのは,十~二十年で,杉,桧などの針葉樹は三十年くらいが目安になっています。飛騨高山のシンボルであるイチイの木,あるいはヒバの木などは百年たったものでなければ一人前ではないとも言われ,屋久杉という名は千年以上たったものを指すそうです。そして,一人前になった樹が,その後,枯れて死んでいく時間は,天変地異その他環境の変化や,人間による手入れの状況によるので確固たる寿命はないとも言われています。

これらのことは,建物で一般の木造建物の寿命が二十五年くらい,コンクリートの建物は七十五年くらいなどと言われていることに対応していると思います。建物についてもその寿命はメンテナンスの方法によっていくらでも長くなります。実際,高山の町並みは木造ですが,百年近くたっているものが多く,それ以前も町並みが更新されるのはもっぱら火災によっていました。また,商店のようにそのサイクルがきわめて短いものから,寺院などのように非常に長いものまで,内容によっていろいろになります(余談ですが,奈良期の寺院建築はその多くを飛騨の匠によっています)。

ヨーロッパにおいては教会など何十年もかかって建築され,現在も建築途上にあるというものがいくっもあります。建物は建設に投入されたエネルギー(人力の)が多ければ多いほど,シンボルとしての位置をより永く占めることができると思います。高山のまちの将来も,過去の遺産に,それに匹敵するような未来への遺産を加えることができるかどうかにかかっています。

"森の都"飛騨高山

以上,樹が単体としてもっている性質を見てきましたが,最後ヒにそれらが群生して森をつくっている場合(個々の樹が建物で,森は町並み全体)を考えてみます。森はいろいろな種類の寿命の異なる樹々が全体としてバランスを保っているところで,そこから,町並みにおける施設の配置,混在の仕方などのヒントを得ることができます。道路などをつけるため森を伐り開くと,いわゆるマント群落が形成されますが,このことは,まとまった町並みの縁の部分について特別な処置をする必要のあることを示しています。

森はまた,長い間かかって生態的に変化し,全体としての寿命は千年のオーダーであると言われます。都市も,個々の建物の寿命は短いですが,全体として千年以上続くもので,これがひとつの文明の寿命にもなっています。まだ四百年くらいしかたっていない高山が今後,森のように"きめのこまかさ"と"おおらかさ"をあわせもったまちとして,さらなる魅力を発揮していくことを期待したいものです。(1984年 記)

ペンダント PH5

(ヤマギワのカタログより)

第Ⅱ講:デザインとは何か(その概念)

・・・第1論:デザイン・デザイナの語を見直す(類例)

・・・・・・第1話:デザインという語の確立(デザイナと一体にみられる)

・・・・・・第2話:歴史におけるデザインとデザイナ

・・・・・・第3話:科学(者),芸術(家)との違い

・・・第2論:デザイン行為の本質(公理)

・・・・・・第1話:「用」を目的とする(実践)

・・・・・・第2話:「かたち」に統合して力を発揮させる

・・・・・・第3話:「名づけ」して人工界に位置を占めさせる

・・・第3論:自然と人工の対照(展開)

・・・・・・第1話:時間(こと)・空間(もの)・人間(じんかん=社会・ひと)

・・・・・・第2話:動物(機械)・植物(建築)・大地(インフラ)

・・・・・・第3話:機能(要素)・構造(配置)・象徴(統合)

第1論:デザイン・デザイナの語を見直す(概念)

>以下は補足コメントはじめに

第1講で,デザイン・デザイナとは何かを,古くから言われている,三つの精神「知・情・意」と,三つの表現「真・善・美」に対応させてみると,それまで(過去の)のことから得た「知」によって,社会を構成する人々が,理解を共有するための「真」を究めるのが科学・科学者,目の前(現在)のことに沸き立つ「情」によって,社会を構成する人々が,感性を共有するための「美」を究めるのが芸術・芸術家であるとすれば,これから(未来)のことに挑戦する「意」によって,社会を構成する人々が,行動を共有するための「善」を究めるのがデザイン・デザイナということになるとだろうとした。そこで,デザインを,学問や芸術と同等の,人類の基本的活動の語としてとらえるため,まず,歴史的には新しいデザインなる語がどのように理解されてきたか,次に,歴史上,デザイン行為とみなせるような事実を,一体となるデザイナ的人物とともに,西欧中心に取り上げ,最後に,日本史上,デザイナ的行為 としてみればより偉大な,あるいは存在が明確になるような人物の働き方などを見ることで,デザインとデザイナの概念に極力接近してみよう。第1話:デザインという語の確立(デザイナと一体にみられる)

紫色文字は引用文中の強調そもそもデザインという語はかなりあいまいで,各人が自由に用いているところがあるが,グラフィックや,装幀,インダストリアルなどの,いわゆるデザイナについては,職業と一体に理解されており,その結果,彼らデザイナの取り組みとは関係無く,商品の外形のカッコ良さを表す,極めて矮小化された語になってしまっている。

そこで,多くの人が使う辞書で,デザインの項を引いてみると,

「(岩波書店)広辞苑」では,①下絵。素描。図案。②意匠計画。生活に必要な製品を製作するにあたり,その材質・機能・技術および美的造形性などの諸要素と,生産・消費面からの各種の要求を検討・調整する総合的造形計画となっており,明らかにハードな製品に対するものとして理解している。

「(三省堂)大辞林」でも,行おうとすることや作ろうとするものの形態について,機能や生産工程などを考えて構想すること。意匠。設計。図案。としていて,同様である。

ユニークさで知られる「(三省堂)新明解国語辞典」では,①設計(図)。②図案。意匠。のみで,何の面白い解釈もなく,ガッカリさせられる。そもそも,文系の頭の辞書編纂者においては,全く理解の外になっているのでは無いだろうか。

そこで,本格的な解釈を知るべく,平凡社の「世界大百科事典(NECによるCD-ROM版1996年)」の「デザイン」の項を見てみると,さすがに,執筆しているのは,美術・ 写真・建築批評家というよりも哲学者に近い多木浩二で,詳しく解説しており,要約してみると,デザインの語は,ラテン語の動詞designare(指示・表示する)に由来するが,イギリスで,意匠と計画という意味を同時に表す名詞になり,どの国にも,該当する言葉が無かったことから,世界共通語のように用いられるようになった。>それだけ,新しい概念であり,解釈があいまいになっているのもやむを得ない。第二次大戦まではコマーシャル・アーティストと呼ばれた人たちが,グラフィック・デザイナーと呼ばれるようになったのは,彼らが,単に企業の商業活動に関与するにとどまらず,その活動がより広範なものとなり,また,単なる装飾家でなく,計画的な決定を行う立場に近づいたことを意味している。語源が「指示・表示する」ということは,第2論の公理の「名づけ」を含意しているといえよう。

続いて,今日では,インダストリアル・デザイン,アーバン・デザインなど,デザインという言葉に,限定する形容詞をつければ,無数の領域を指し示すことができ,それぞれの領域は,固有の材料,技術,機能による,固有のコード(規則,方法など)をもっており,それは他のジャンルのコードには還元できないが,これら固有の領域は同時に,デザインという全体として社会的なコミュニケーションを構成する操作の部分集合にほかならず,デザインという言葉はつねにそれらの実体性を超えて横断するシステムを意味していると言う。

そして,このような,ある限定を付与されたデザインという言葉が普及し,使用されるようになったのが比較的近年のことであり,一見したところデザインという言葉が示す,道具の制作,図像によるコミュニケーションの形成,住居や環境の構成は,人類が誕生したときから続いている不変の営為であるように見える。しかし,太古から人間の行ってきたこれらの活動をそのままデザインとは呼ばないし,前産業社会での工芸もデザインではない。デザインという語は,産業社会が成立して大衆が,生産された物の消費者となり,また政治的な平等が少なくとも名目的には原則となった時代の,人間の環境形成にかかわる活動をさして使われるのであると言う。>このように,産業革命後に登場したデザインの語であるが,人々が計画を形(意匠)にする行為を示す語であるならば,太古からの人間の活動に敷衍して使用できる語になるのではないか,そういう観点でまとめようとするのが,本講義である。

さらに,産業革命により,生産者が資本と結びついて製品を大量に生み出し,大衆が社会の前面に登場し,商品の消費者になったことから,生産物についての配慮と非言語的コミュニケーションへの努力という二つの軸に沿った活動から,デザインが成立してくる。やがて近代デザインの思想に結びつく動きが生じ,これまでの様式概念から離脱し,機能的,経済的な合理性に基づく機能主義が世界に広がった。それに対抗して,手仕事による工芸品がもっていた質の回復を図ろうとするW.モリスらのアーツ・アンド・クラフツ・ムーブメントも登場。芸術面でも,デザインとの違いを明確にすべく,純粋芸術が誕生したと続く。

その後,印刷技術の発展で,出版やポスターなどのグラフィック・デザインが開花するが,単に視覚表現の固有の領域の開拓という点だけではなく,コミュニケーション,意味作用のレベルにあらゆる生産物を位置づけるうえで(つまり物を記号化するうえで),重要な役割をもっていたのである。その後も,歴史的様式と装飾性を捨てて行く様々な運動を経て,第1次大戦後のドイツにバウハウスが設立されて,近代デザインは確立した。W.グロピウスが1919年ワイマールに設立したバウハウスは,産業革命以来の生産物のみならず視覚的コミュニケーションにおける先駆的活動を統合するもので,その教育システムに,デザインの思想が表現されていた。建築におけるル・コルビュジエもそれに呼応するものであった。

しかし,消費者=大衆が存在することによって,その限界のある経済力によって相対的な満足を手にしようとするところから生じた美的な「まがいもの(キッチュ)」が生まれ,バウハウスなどの近代デザインは,決定的に反キッチュとして成立している。また,機能主義,合理主義からの分離を明確にしようとしたアール・デコがあり,近代デザインとアール・デコは同じ時代から生じながら,前者は生産・流通的,後者は消費・交換的というまったく異なった性格をもっていた。さらに,大恐慌につづく不況を乗り切ろうとするアメリカの企業による購買意欲をそそるためのデザインや,ドイツのファシズム,ソ連のスターリニズムによる新古典主義的様式などが登場,広告とともに政治的プロパガンダが重要な役割を演ずる社会体制(ファシズム,スターリニズム),さらに戦争という特殊な状況があり,その結果,日本も含めて,広告とプロパガンダにかかわるグラフィック・デザインはより包括的なものへと拡大していく。

最後に,現状について,資本主義社会が記号を生産し消費する力はすさまじく,またエレクトロニクスを軸とするテクノロジーを,もはやかつての倫理的,禁欲的な近代デザインの枠にはおさまりきらないものへと発展した。その結果,二つの重要な問題がデザインから社会に対して投げかけられた。一つは,現代の文化が近代デザインが構成しようとした世界の枠を超えていることである(その認識がポスト・モダンの認識である)。もう一つは,人間そのものの進化とテクノロジーがもたらすものとの不均衡である。後者はコンピューターと新しい情報システムに人間がどのように対処していくかという,まだはじまったばかりの問題である。デザインはそれに答える一つの知恵にちがいないが,それはまったく今後の課題であると結んでいる。>本講義が,デザインの必要性を訴えるのとほとんど同じといえる。

その後,時代も大きく変化,現代の"知の巨人"松岡正剛が,2000年から,ホームページ上で取り組んできた「千夜千冊」をもとに,2018年から,様々な切り口でまとめるシリーズ(千夜千冊エディション)を出し始め,その2番目に,「デザイン知」を出したのは,今まさに"デザイン"が問われているということなのだろう。

松岡は,デザインについて,以下のように,四つの枠に整理している。

①「かたち」が「いのち」:言わんとするところは,「かたち」になれば,人を動かす力になるということで,当然ながら,ルネ・ユイグの「かたちと力」が筆頭に挙げられている。

②知覚とデザイン:その「かたち」にするための方法に関わるもので,ユクスキュル「生物から見た世界」,クレー「造形思考」,一世を風靡した「ゲシュタルト心理学」などを挙げている。

③技術から表象へ:これを見る限り,松岡におけるデザインもハードなものを対象とし,「かたち」についても,"いわゆるデザイン"に意識が行っている。

④デザイナーの意表:したがって,上記のハードなものをデザインする人たちが取り上げられている。

そこで,改めて,「デザイン」そのものを論じる書物について,古い順に目を通しながら,デザインの語の広がり,その新たな定義への手がかりを見出して行こう。

レーモンド・ローウィの名著「口紅から機関車まで」(原題は"NEVER LEAVE WELL ENOUGH ALONE"1951年,訳は1953年):第一次大戦後に,インダストリアルデザインという新たな分野を開き,次々と傑作を生みだしたレーモンド・ローウィが,自らなしてきたことを書きまくったもので,それを,かの藤山愛一郎が訳して,大きな話題になり,デザイナの存在を世に知らしめたばかりか,その後のデザイナにとってバイブル的な書物となり,いまだに読み継がれている。あとがきで藤山が記しているように,原題は,「もっと良くしなければいけない」とか「まあいいという程度で放っておいてはいけない」といった意味で,まさにデザインすることの本質を表している。>産業革命によって機械が登場,人間の作ったものを,人間が使うということが生じ,その媒介をするデザインという分野が生まれた,デザインはインダストリアルデザインに始まったことを示している。日本では,戦前の海外宣伝誌「NIPPON」のアートディレクターとして才覚を現した亀倉雄策が,戦後,アメリカのデザイン誌で個人特集されるほどになり,1960年に,同志らと日本デザインセンターを設立,翌年には,東京オリンピックのシンボルマークのコンペで一等になり,デザイナの存在が,一般の人たちに広く知られるようになったが,同志も含めて,ほとんどがグラフィックデザイナであり,日本では,デザインの分野は,グラフィックデザインから出発したといえよう。

デーヴィッド・パイ「デザインとはどういうものか」(原題は"THE NATURE OF DESIGN"1964年,訳は1967年):デザインはこれら二つの分野(インダストリアルとグラフィック)から広がり,やがてファッションデザイナなど,様々なものがデザインとしてとらえられるようになっていくが,これらに共通する「デザインとは何か」ということについて,体系的にまとめた書物として初めて登場したと思われるもので,中村敏男の訳で美術出版社から発行された。欧米でのデザイン分野の出発の経緯から,ほとんどがインダストリアルデザインを対象としており,冒頭で,「本書は美学でなく,デザインと製作について述べたものである」と指摘しているように,そして,日本でも美術出版社から発行されたように,美術(アート)との区別はあいまいなままであるが,機能主義を徹底的に批判,構造的に統合することに意味がある(つまり機能を寄せ集めただけでは人間の使えるものにはならない)とし,発明との違いなども含めて解説している。>産業革命によって生まれた鉄やガラスを使った建物まども取り上げているが,デザインという面からみて,もっとも大きく複雑な建築が,今もなお,芸術であるとする見方が根強いことに,デザインの分野が本当には確立していないことを示しているのではないだろうか。

伊藤ていじの名著「日本デザイン論」(1966年):専門は建築史であるが,日本文化について幅広く評論,工学院大学学長までつとめた著者によるもので,建築とその周辺について語りながらも,別掲(コラム)の目次ににみられるように,>日本における造形的なデザインのポイントをついており,本講義で後述する「暗黙知」を磨くにはかなり役に立ちそうである。

G・グレックの名著「設計の設計」(原題は"THE DESIGN OF DESIGN"1969年,訳は1973年):ハードなもの,とくに機械の設計について論じたもので,第1章問題のとらえ方では①本質的な不可能に注意する②疑似の技術用語に注意する③数値または形状によって問題を明確にすることを指摘,第2章設計者のあり方を前置きに,第3~5章の本題で,発明力,芸術性,合理性を挙げ,最後の第6章安全の余裕(冗長性に対応)で締めている。

永尾汎「群とデザイン」(1974年):タイトルを見ただけでは何の本かわからないが,ガロアが創始した群論を解説する数学の入門書である。全く理解の及ばないところではあるが,「群」とは,(一般にある程度知られる言葉の)集合,写像,結合,射影などのほか,あらゆる次元を対象に,何らかの数学的操作で重ね合わせることのできるものが対称であることを示す。>数学界ではデザインの語は対称性のことを表す基本的用語らしく,何の説明もなく使用されている。1985年にケンブリッジ大学出版局から大部の「Design Theory」という本格的な数学専門書が出版されているが(当然ながら訳はない),永尾のものはその先駆であるといえる。一時注目されたフラクタルも位置とサイズによる対称を示すものだろう。プログラミングの参考書で作成してみると,極めて単純な数式から,見た目には,極めて複雑な図ができて行くことに驚嘆する。余談ながら,2020年東京オリンピックのロゴ・デザインは,一般の人には親しみの持てないものであるかもしれないが,群論をそのまま絵にしたような,極めて高度に知的なもので,あのような案を作成できるデザイナがいたことに驚き,おそらく世界にも対抗できるデザイナは少ないと思われる。

ヴィクター・パパネック「生きのびるためのデザイン」(1971年,訳は1974年):第1章で,デザインとは,「意味ある秩序状態をつくりだすために意識的に努力すること」と定義し,「人はだれでもデザイナーである」「デザインは意味あるものでなければならない」「デザインがその目的を充足するため,行動様式は機能である」と指摘,「ある目的を達成するため,自然や社会の諸過程を慎重かつ計画的に利用すること」。とはいいながら,とりあげられているのは,ハードなものばかりであるが,カッコつけただけの通俗的なデザインの問題を次々と暴いているのは痛快である。>言わんとしているのは,新たな価値を示す名を持つことが必要であり,デザインは目的指向=「用」を基本とするものであることなど,本講義の考えに近い。

ゲルト・ゼレ「デザインのイデオロギーとユートピア」(1973年,訳は1980年):1世紀にわたるインダストリアル・デザインの理論を確認したもの。

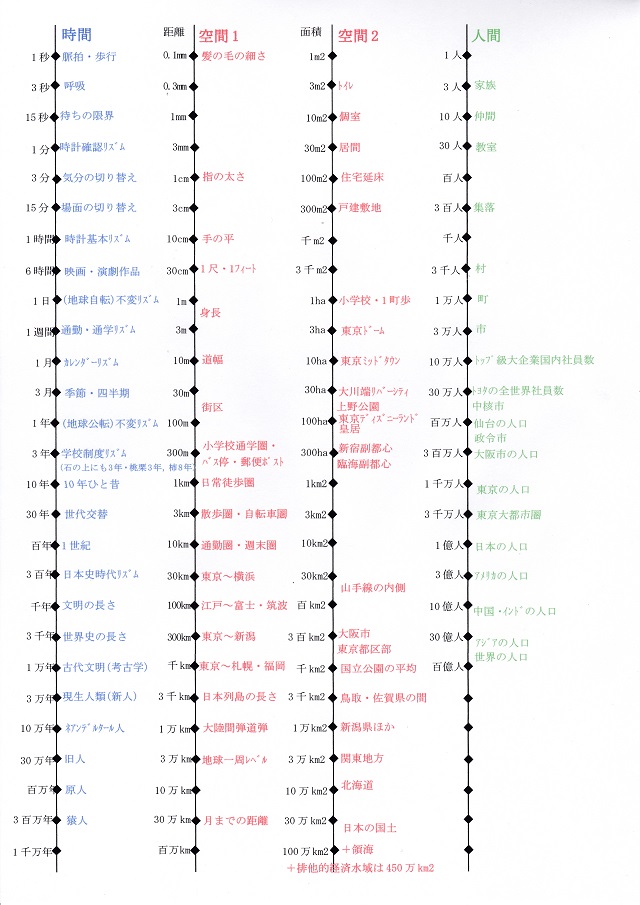

池邉陽「デザインの鍵~人間・建築・方法」(1979年):著者は,建築家のなかでも,技術面を重視するスケールの大きな人物として知られ,書物全体は体系的にまとめたものではなく,書き続けてきたエッセイを集大成した断片的なものであるが,それぞれに味わいがある。表紙の見返しに,地球誕生から現代までの,自然対数を用いた年表に,図をちりばめて,デザインの理解に役立てようとしている。いわゆるデザインの範囲を大幅に超えるものではあるが,自然についての動植物,人工の建築・機械など,対象はハードなものに限られる。>この年表について触れたエッセイでは,「現代の建築は"植物時代"を迎えようとしている」と指摘,我が意を得たり,というよりも,展開の項で述べるように,そもそも建築は,自然との対比でいえば,植物に対応するものである(乗り物など機械が動物に対応)。

川添登「デザイン論」(1979年):早くも1961年に,「デザインとは何か」を出版している意識の高い著者が,対象を,ル・コルビジェが建築について用いた①建物や乗り物を築く術,②家庭,生産,交換に関する設備,③新聞,雑誌,書籍等の印刷,④人間の存在およびそれを包む空間に直接結びつく器械の製作に関するものを取り上げ,ほぼそれに当たる(つまりハードな)ものから出発,アメリカの著名な文化人類学者クラックホーンによる「文化は歴史的に形成されたデザインの体系であり,グループの全員,または特定のメンバーによって共有されるもの」を経て,デザインを,人間と社会と自然の相互関係から考え,ついには,近代が神を失ったとして,その残照をとらえて復活させること,すなわち,人間がデザインすることは,神が自然を造ったことにも対応することを指摘している。

ミッシャ・ブラック「デザイン論~ミッシャ・ブラックの世界」(1983年,訳は1992年):世界的に著名で,幅広く活動したインダストリアル・デザイナーによるものだが,芸術工学の世界に留まる。

P・G・ロウ「デザインの思考過程」(1987年,訳は1990年):いわゆる天才論の一つで,都市・建築を対象に,作品例にもとづいて,作者(デザイナ)の思考手順を考察,ブラックボックスになっている建築家等の創造的問題解決の方法を具体化しようとしたしたものであるが,残念ながら,あいまいで分かりにくいものなっている。>「デザイン思考」という概念を初めて打ち出したものであり,近年,ビジネス界でブームになっているその概念のルーツとでもいうべきものである。

総合デザイン誌「iCON」の臨時増刊「情報としてのデザイン」(1987年):いわゆる高度情報化社会に対応すべく企画されたもので,巻頭で,飛岡健による枠組みが示されている。彼によれば,「デザインとは,ある要素と要素とを組み合わせ,より上位のシステムを築いていくこと,無定形のものに形を与えていくことを意味しており,高度情報化社会では,このデザイン能力を涵養していくことが,本質的に求められ」,科学と情報とデザインが,三角に配置され,相互にヤリトリする参照図を掲載している。

今村仁司監修「デザイン」(1988年):これ以上単純化できないタイトルであるが,ボードリヤールらを編集委員に,ポンビドーセンターから出版され,各人が,それぞれの考えと見出しに基づいて書いたもので,知識人特有の難解さは否めない。ジャック・ファムリによる「デザイン文献通覧」にかなりのページを割いているが,これも,ソクラテス,マルクス,アポリネール,ブルーノ・タウト,グロピウス,レヴィ・ストロースらの言明を部分的に取り上げたものの羅列であり,結局,建築を中心に,芸術的視点が中心になっている。>日本でも,建築関係者を中心にデザインを学問にしようとした動きがあり,東大の吉武泰水が主導して,九州芸術工科大学が実現,その後も,いくつかの大学に芸術工学部や科ができたが,デザインは結局,芸術と技術のハイブリッド,というよりも芸術指向のものに位置付けてしまった。唐突ではあるが,広告や商品デザイナに自殺者が多いのは,デザインは本来他人のためのものであるのに,芸術家のように,自分の表現をしなくてはと錯覚,あるいは,現実はどうしても資本主義の手先になってしまうのに,良心が許さないといった矛盾を乗り越えられないからと思われる。

D・A・ノーマン「誰のためのデザイン? 認知科学者のデザイン原論」(1988年,訳は1990年):対象は,やはりハードなもののデザインであるが,「役に立つべきものを目指しているはずなのに,結局,逆になっているものが多い」というデザインの問題とデザイナへの批判に徹しており,学ぶべきことも多い。

A・J・プーロス「現代アメリカ・デザイン史」(1988年,訳は1990年):サブタイトルが,デザイン史上の名著,レーモンド・ローウィの「口紅から機関車まで」をもじって,「スプーンからジェット機まで」となっているように,"いわゆるデザイン"の範囲に留まっている。

「河北秀也のデザイン原論」(1989年):アートディレクターとして著名な著者が,自らの半生を振り返りながら,到達したことをまとめたもので,第3章で「デザインとは何か」というものの,自らとその周辺の,いわゆるデザインの分野を網羅したものに留まっている。

高山正喜久監修「デザイン教育大事典」(1989年):筑波大学教授で桑沢デザイン研究所の所長も務めたことのある高山正喜久が,日本デザイン学会のメンバーを総動員してつくりあげ,従来のいわゆるデザインの範囲ながら,膨大かつ綿密で,学会のバイブル的な存在になっているらしい。

新版「現代デザイン事典 1991年版」:見出しが,グラフィックス,インダストリアル,ファッション,エディトリアルなどのデザインから建築とその周辺になっているように,すでに定着しているデザインの範囲のみをカバーし,それ以上ではない。

中村雄二郎「デザインする意志」(1993年):以上のように,隔靴掻痒で,なかなか目が開けないでいるところに,有名な哲学者による,本講義そのもののようなタイトルの書が出版された。残念ながら,内容はエッセイ集であるが,「デザインと構想力」で,①すべてのデザインは「世界デザイン」である。②文化とは「かたち」であり,「かたち」とはリズムである。③構想力は生命によって支えられる。という三本柱を示し,さすがに本質をついている。また,デザインという語は英語でDE+SIGNであり,語源的には「自己を刻印すること」で,「世界に自分の"かたち"を刻印」し,「世界のなかから自分の"かたち"を抜き取る」ことでもあり,個々のデザインは,世界の形態学的な分節化の結果である。>言いかえれば,「かたち」は,それぞれ存在せしめられた一者。人間は自分たちを律する明確な「かたち」や形式を持たないと安んじて生きてゆけない。「型の喪失」は秩序の崩壊であり,歴史的に大きな問題。ビジョンというのは,「かたち」が人を動かす力を持っていることを示す。そして,オクタヴィオ・パスのエッセイ「弓と竪琴」を引用,「各々のリズムは態度であり,世界観である」「暦・道徳・政治・科学技術・芸術哲学,つまり,われわれが文化と呼ぶすべてのものは,リズムに根差しており,リズムこそ創造の源泉」であると結論付けている。>この本のタイトルを比喩的に用いれば,「学問する知性」「芸術する感情」ということになろう。

ヴィレム・フルッサー「デザインの小さな哲学」(原題は"VOM STAND DER DINGE"1993年,訳は2009年):ユダヤ系チェコ人で,哲学を専攻しながらも,ナチスの迫害を避けてブラジルに渡って多面的に活動することになった人物による書を,瀧本雅志が訳し,副題だったものをタイトルにして出版したもの。>原題の「物のありようについて」という観点から,デザインのことを深く考えさせられるものであり,公理のところで,改めて紹介したい。原著から16年もたっての翻訳になっているのは,冒頭のところで,デザインの語源を追究,デザイナとはそもそも詐術する者であるという強烈な本質を暴いているので(後のところで,だからこそデザイナには良心が求められると述べているのだが),当時は,とても売れないと判断されたためだろう。前記の中村雄二郎の書と同年に,東西の哲学者がデザインについて論じたことも,意義深いところがある。

訳者の瀧本がそのあとがきで紹介しているように,2000年近くになって,ブルース・マウやレム・コールハースが旧来とはかなり異なる意味でデザインし,デザインの概念を拡張・変質させた。とくに,マウは自然>文化>ビジネス>デザインという位置づけが,デザイン>自然>文化>ビジネスに変わったと表明,建築家出身ということもあって,デザインによる世界支配をめざしたかつてのナチスを思い起こさせ,ハル・フォルスターの「デザインと犯罪」などの書によって,強烈な反駁を浴びせられるなど,デザインへの疑いはなお晴れていない。

そしてまた,瀧本が言うように,その後,コンピュータの発展著しく,その開発に関わる方法として,デザインやアーキテクチャの語が使われるようになってきたことから,脳との関係も含めて,解釈の幅が一気に拡大した。

コンピュータ時代に入ってのデザインの書を取り上げる前にに,制御不可能な変数の時系列データを元にして,制御可能な変数を目的に合わせて調整する理論を産み出し,コンピュータ時代への論拠与え,もはや基本語になってしまったサイバネティックスについて,触れておきたい。手元にあるのは,ノーバート=ウィーナー「サイバネティックス第2版」(1961年,日本語訳は1962年)であるが,まさに,その後の人たちを,その手の平に載せてしまうデザインの書ではあるものの,現在の「知」の世界においては,数学の専門書であって,簡単には解説できないので,書かれている内容を想像してもらうため,目次を示すと,第1章「ニュートンの時間とベルグソンの時間」,第2章「群と統計力学」,第3章「時系列,情報および通信」,第4章「フィードバックと振動」,第5章「計算機と神経系」,第6章「ゲシュタルトと普遍的概念」,第7章「サイバネティックスと精神病理学」,第8章「情報,言語および社会」,第9章「学習する機械,増殖する機械」,第10章「脳波と自己組織系」となっており,1948年に出版された第1版に書かれていた8章までを第Ⅰ部とし,第2版で追加した9,10章を第Ⅱ部としていることから,その間のコンピュータの著しい進歩も伺える。なお,現在刊行されている文庫版には,「動物と機械における制御と通信」の副題がつけられている。

J.S.GEROほか「デザインの知識工学」(1990年,訳は1994年):CADのために書かれたもので,原題を直訳すると「知識にもとづくデザイン・システム」。序文で,「知識にもとづくデザイン・システムの多くが拠り所としているのは,国の政治機構を制定するためにシステムという概念を用いたプラトンの「国家」にまで遡ることができ,紀元前1世紀ごろに活躍したウィトルウィウスの「建築書」のなかにも,"宣言的で手続的"なデザイン・プロセスを見ることができる」と述べている。>産業革命後に登場したデザインという語を,古代からの流れの上に位置付けようとする点で,早くも,いわゆるデザイナたちの意識を超えている。第1章第1節で「デザインの本質」の見出しのもと,「デザインとは"意志決定"を伴う"目標指向"の活動で,与えられた要求性能や制約の集合を満たすような"記述の集合"を作り出すプロセスであるといえる」と述べており,>本質をついている。この説明の上では,ハード,ソフトにかかわらず,人工的に創られるすべてのものがデザインによることになる。本講義で言わんとするところそのもので,""内の語は,順に,「用」「意」「アブダクション」というキーワードに対応する。続く節で,名著「システムの科学」を著したハーバート・サイモンが,「本当は,「デザインの科学」というタイトルにしたかったが,問題はデザインを形式化しようとする際に,他の多くの学問と比較して,デザインに対する我々の理解は駆け出しの状況にある」と謙虚に述べていることを指摘いる。>サイモンのような天才ですら,デザインについて語ることが困難なほど,デザインというものが,人類にとっては新しい概念なのである。その後の,各章・節で,問題解決,シミュレーション,最適化,論理学,言語学,類型論など,デザインの本質に関係する諸事項について考察し,さらに,専門的,分析的な内容になっていくが,推論,調整,計画上の問題は,単なる「知識」では解決できず,「デザイン行為」が必要であるとしており(「行為」というように,頭脳でなく身体的活動),各章ごとに練習問題をつけて,身に付くことを意図した編集をしている。>全体として,レベルの高い本であると言えよう。

ここなかで,サイモンが名著「システムの科学」のタイトルをもともとは,「デザインの科学」としたかったということ知ると,私自身が多大な影響を受けたこの書を取り上げないわけにはいかない。そこで,ハーバート・サイモンの日本語訳「新版システムの科学」(1977年,原書は1969年)をみてみると,まず,原題は「The Sciences of the Artificial」であり,直訳すれば「人工物の科学」ということなので,現状ではあいまいなデザインの語以上に,本講で言わんとしていることを的確に表していて,改めて基本的に学ぶべき書であり,少し詳しく取り上げたい。序文の出だしも,「この著書は,フーガのかたちをとっている」と,まさに,デザインの書であり,「人工現象は,環境依存性もっており,・・・真の問題は,相異なる環境が与えられた場合,それぞれまったく別個のものになるようなシステムについて,いかに経験的な命題を明示するところにある・・・デザインの科学をつくりうるか否かは,人工物の科学をつくりうるか否かと全く同じ問題である」という。

内容については,本書を読んで貰うべきであるが,誤解を恐れずに,あえて,ポイントを拾ってみると,「1 自然的世界と人工的世界の理解」では,自然物から区別するものとして,人工物は,①人間によって合成される,②自然物の実質を欠いている,③機能,目標,適応によって特徴づけられる,④それが設計されるとき,記述法のみならず命令法によって論議されることが多いの4点を挙げ,それ自体の構造とそれが機能する環境において,自然科学と関わり,シミュレーションによって理解される。そして,人工物のうち,コンピュータほど,記号システムと脳との関係において,機能的記述に便利なものは無いと言う。「2 経済的合理性」が,人工物において重要であると詳述し,ウィーナーとネルソンが,企業は,その仕事の大部分を標準的な業務手続,すなわち意思決定のアルゴリズムによって成し遂げられ,経済的進化は,アルゴリズムが,企業から企業へと借用されていくことにあると示唆している。

「3 思考の心理学:自然と人工との結合」には,一つの行動システムとして眺めた場合,「蟻はきわめて単純である。その行動の経時的な複雑さは,主に,それがおかれている環境の複雑さを反映したものである」「問題解決というものは,しばしば,ぼう漠とした可能性の迷路を探ることとして記述される。その場合,迷路が環境を表している。問題解決に成功するということは,そのような迷路を選択的に探索し,その数を減らしていって,制御可能な大きさにすることにほかならない。」「高速の短期記憶にとらえられる数は,たった七アイテムぐらいであり,長期の記憶に移すためには,5~10秒ほどの時間が必要であると推定される」など言葉と,それを解説する面白い事例が示され,言語と思考の関係について,「考えられることだけが表現できる」で結ばれる。「4 想起と学習:思考に対する環境としての記憶」は,それをさらに進めたものとなっており,チェスを例に「最も才能ある人間でさえ,一流専門家としての技能を得るまでに,約10年の歳月を要することがわかった」「専門家の必要とする多くの情報が参考文献のかたちで蓄積されている領域として,建築がその良い例である」。>専門家というよりプロという方が良いのでは?

そして,まさにサイモンがタイトルにしたかった「5 デザインの科学:人工物の創造」では,「現存の状態をより好ましいものにかえるべく行為の道筋を考案するものは,だれでもデザイン活動をしている」「デザインは,すべての専門教育の核心をなすものであり,専門的知識を科学的知識と区別する主要な標識をなすものである」「われわれは,高度の知的水準で,人工科学と自然科学とを同時に達成しうる学部を考案する問題に直面している」「最適化問題とは,制約条件と両立しうる許容値の集合のうち,環境パラメータが与えられたとき,効用関数を最大化する命令変数を見出すことである」などの至言ののち,デザインの科学のカリキュラムとして問題を繙きながら,①与えられた代替的選択対象から合理的な選択を行うための論理的枠組み,②利用可能な代替的選択対象のうち,どれが最適値であるかを実際に計算するテクニックの体系,③標準論理の代替案探索への適用,④差異に対する並列的ないし要素分解の適用,⑤部分的に探究される代替的な行為を探索するための資産配分,⑥複雑な構造の組織とそれがもつデザイン過程構成への意義,⑦デザイン問題に対する代替的表現方法と列挙,その途中で,「複雑な構造物をデザインするための有力な方法の一つは,その構造物を,多数の機能的部分に対応する半独立の構成要素に分解し,それぞれをデザインすることであるが,分解方法が一つである理由は全くない」「われわれは,都市計画を,計画者の創造的活動が住民の要求を満たすようなシズテムをつくりだすものと見て来たが,多分,地域社会の多くの住民が参加の機会を見出しうるような,計画過程を組織しうる能力による創造的活動として考えるべきなのだろう」などと述べ,「人間の固有の研究領域はデザインの科学にほかならない」と結んでいる。>デザインをなお「科学=知」にとりこもうとしており,「知」の領域にとりまれた芸術の問題に重なる?

「6 社会計画:進化する人工物のデザイン」では,「建築家にとって,より厳しい問題は,単独の建物でなく,地域全体にかかわるデザインを任されたとき,彼らの専門的な訓練からはデザイン規準が出て来ないということである」とあり,最終的な目標をもたない場合のデザイン活動について,「われわれが"究極"目的とよんでいるものは,われわれが後継者に引き渡す初期条件選択のための判断基準にほかならない」「望まれるものの一つは,元に戻すことができない不可逆的な介入を避けながら,しかも将来の意思決定者に可能な限り多くの代替案を与えうるような世界であろう」「デザインを構想しそれを実施に移してゆくことから新しい目標が生まれるという考え方にきわめて近い考えは,計画作成の一つの目標はデザイン活動それ自体であるというものである」「固定した目標をもたない社会計画の設定過程は,生物学的進化の過程と共通するところがきわめて多い」とあり,最後の「7 複雑性の構造」では,①複雑性がしばしば階層的な形態をとること,②複雑なシステムの構造と,進化の過程を通してそれが形成されるのに必要な時間との関係,とくに階層的なシステムの方が,同規模の非階層的システムに比べて,はるかに短時間に形成されること,③階層的に組織化されたシステムを,下位システムに分解することで,行動を分析できること,④複雑なシステムとその記述の関係を論じている。そのなかで,「歴史の専門家は,傾向を示す一般論より,確認された個々の事実を重視する」と敬遠しているのが面白い。>日本史話三講は,まさに,傾向を重視したもの,というのは,歴史における事実ほど疑わしいものはなく,歴史こそデザインではないか,どの国でも,正史というのは,その国の政権にとって都合よく書かれたものでしかないという立場によっている。⇒「日本史話三講」。「問題解決には,一つの複雑な事態について,状態記述と過程記述の間で,たえず変換作業を行うことが必要である」>記述というのは,後述するアブダクションに近いものと思われる。

森典彦「デザインの工学~ソフトシステムの設計計画」(1991年):序では率直に,「デザインという言葉は現在でも定義がはっきりしない」と述べ,自らは「(方法論的立場から)人間の直観に依存し,試行錯誤によって,対象(物・事・システム)を設計計画すること」,あるいは,「(目的論的立場から)人間に関連を持つ対象の設計に当たり,人間との関係のあり方において設計計画すること」のいずれかではないかとし,後者にのっとって,そこに向かう方法を詳述している,>ソフト開発に適用できる解説書としては,かなりのレベルにあると思われる。

エリック・ガンマほか「オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン(改訂版)」(1995年,訳は1999年):ソフトバンクが出版しているように,ソフトウェア開発のための用語として使われている。

カーリス・Y・ボールドウィンとキム・B・クラーク「デザイン・ルール~モジュール化パワー」(2000年,訳は2004年):モジュール化すれば,オプションによって,進化できるという観点から,パワー(力)の語を使っている。コンピュータ設計に関わるものであるが,1960,70年代に,ハーバート・サイモンが複雑な処理をするためのモジュール化の理論を提示し,クリストファー・アレクザンダーが,建築設計で具体的なモジュールを示したことに啓発されたという。

「Design Rule Index デザイン,新・100の法則」(2003年,訳は2004年):応用経営科学研究所最高責任者のウィリアム・リドウェル,ロッキード関連会社で人間工学スペシャリストのクリティナ・ホールデン,デザインスタジオ創設者のジル・バトラーの3者によるもので,コラムに掲載したようなユニークな見出しそれぞれに見開きで分かりやすく図解している。>断片的ではあるが,本講義で後述する「暗黙知」を磨くにはかなり役に立ちそうである。

後藤武・佐々木正人・深沢直人「デザインの生態学~新しいデザインの教科書」(2004年):意気込みを示すタイトル(サブタイトルも含めて)でイントロでもそれなりに重要なポイントを指摘しているにもかかわらず,アーティストとデザイナの区別すらあいまいで,ほとんどコンセプチュアルアートについて言葉を弄したような書で,本当にデザイナに必要なことは何も伝わってこない,というより,デザインはいよいよ枝葉末節,カオスの方向に向かっているとしか思えない。末尾の付録に,デザインにかかわりそうな歴史的に偉大な人物の言葉をとりあげたリストをつけているが,そのなかに,隈研吾や著者佐々木正人の語を並べて入れている傲慢さにはあきれてしまう。この本が売れ続けているらしいことを知ると,デザインの本質にせまる話はほど遠いと言わざるをない。

「なぜデザインが必要なのか~世界を変えるイノベーションの最前線」(2010年,訳は2012年):クーパーヒューイット国立デザイン博物館における展覧会の解説書で,エネルギー,モビリティ,コミュニティ,マテリアル,豊かさ,健康,コミュニケーション,シンプリシティの8つの切り口でまとめている。ハードな「もの」としてのデザインに限られるが,>本講の冒頭で述べた「背景」に通じるものがある。

アリス・ローソーン「姿勢としてのデザイン~"デザイン"が変革の主体となるとき」(2018年,訳は2019年):女性のデザイン評論家が,注目された2013年の「HOLLOW WORLD~"デザイン"が私たちに必要な理由」に続くものとして出版したもので,いわゆる商品デザインから社会のためのデザインまで,幅広い形で膨大な事例をとりあげ,より良い社会づくりのために,「デザイン」が必要であるとの認識のもと,女性の立場から批判・評価している。>重要な指摘もなされているので,公理のところで,改めて取り上げたい。

なお,近年,ビジネス界向けに集中的に出版されている「デザイン思考」に関するものについては,第3部のデザイン学習の「意志力を育む」の項でとりあげる。

この他,デザイン全般ではなく,また,百科事典に示されたような,グラフィック,ファッション,インダストリアルから建築・都市に至るすでに定着しているいわゆるデザインとは関係なく,タイトルにデザインの語を使用した書物が多数出版されている。⇒コラム参照。

以上から,デザインという語が如何にあいまいで,多様に使われているかが分かり,改めてデザインとは何かということを,確認することが求められる。

以上に加えて,1963年に,スイスで出版されるや,たちまち名著とされ,1966年には,美術出版社から日本語訳が出されるも絶版となり,2007年に,再びスイスで,その全面改訂版が出版され,2019年に英語版,2020年にドイツ語版で復刻版が出され,それが日本語に完訳されて,ついに目にすることが可能になったカール・ゲストナー「デザイニング・プログラム」(原著1963年,改訂版2007年,その永原康史監訳による日本語訳2020年)に触れざるを得ないだろう。

日本語訳の際に加えられた,ラース・ミュラーの解説によれば,ゲストナーは,第二次大戦直後の,1940年代後半から50年代前半に,スイスで隆盛を極めたグラフィック・デザインにおいて,若くして天才ぶりを発揮するとともに,デザイニング・プログラムを構想,「"統合的タイポグラフィ"によって,歴史的な概念から脱し,デザイナとしての新しい自由を求め,その自由を得るためには,デザイナは内容と言葉の深い理解に基づいて,全体的な,統合的な,デザイン解決を考案しなければならない」とし>単なるグラフィックを超え,デザイン全般に関わる問題といえよう,33歳の時に出版にこぎつけるや世界に衝撃を与え,2007年,77歳の時に,ミュラーが全面的に改訂するのにも同意,2013年に絶版になるまで,よく売れたという。

続く,永原康史の解説では,プログラムという視点には,コンピュータ・アートとの交叉が含まれること,完全中立の国スイスだったからこそあり得たこと,日本との関係では,1965年,銀座松屋で,ゲストナーと同世代の,日本を代表するデザイナによる展覧会{ペルソナ展}が開催され,伝説化するほどの盛況で,ゲストナーは,そこに招かれた,海外のデザイナの一人であったばかりでなく,「デザイニング・プログラム」刊行のきっかけは,ゲストナー自身が,本書冒頭「極東からのプログラム」で述べているように,日本のグラフィック・デザイナー朝倉直己からの手紙であり,邦文写植を知って,「日本人は書体からプログラムを開発した」と述べ,朝倉は1966年のゲストナーの原著の翻訳者にもなった。>日本こそデザインの国ではないかという一つの裏付けにもなろう。

以下,改訂版原書の訳が独立した形になっているが,そのタイトルからして,単なるデザインを超えており,全体的に極めて体系的でリズミカルにまとめられ,装幀がデザインの極致にもなっている。冒頭につけられたパウル・グレディンガー「プログラム的であるために」によれば,タイトルは,「本に名前を付けるためのプログラムをデザインすることができるということ」であり,デザインとプログラムという異質の世界を直接つなげ,「配置のルールを工夫」し,「一種の式にもとづいて形のグループを生み出す」もので,カードゲームのルール,料理のレシピ,手芸,あらゆる文様,電子音楽,楽譜など,すべて,式から形を生み出す,つまりプログラムのデザインと言うことができると言う。>実に,地についたデザイン論であるといえよう。

そして,ゲストナーは,先述したように,「極東からのプログラム」から始め,「遥か中世からの」「形態学としての」「論理としての」プログラムを経て,「プログラムからの解決策」「グリッドとしての」「写真としての」「文学のための」「音楽としての」プログラムと,逐次,解題した上で,まず,「古いアクチデンツ・グロテスクを新しい基盤に」というタイトルのもと,彼が最も取り組んでいたタイポグラフィについて,職人たちが作った原型となる書体をベースに,書体は形以上のものとして,さまざまな分析を通して,新しい書体ファミリーを創り上げるプロセスを示している。続く,「統合的タイポグラフィー」では,自ら手掛けた企業広告などによって,具体例を分かりやすく示した上で,「統合的タイポグラフィは,新しい統一性,優れた全体のための,言語と書体の関係である。テキストとタイポグラフィは異なったレベルの連続するプロセスではなく,互いに浸透しあうエレメントだ」「統一はさまざまな段階で達成されており,さまざまな記号,さまざまな文字を単語に統合すること,さまざまな単語を文字組みに統合すること,さまざまな文字組みを,それを読むための時間の流れに統合すること,個々の問題と機能を統合することなどがある」と結論づけている。この後に,「今の絵画を作るなら?」という章を設けているが,絵画を発明として,グラフィック・デザインと同じように捉えている。>相変らず,芸術とデザインと混同しており,本講とは相いれない。芸術である絵画は,「情」に対応し,発明でなく,発露とみるべきだろう。最後に,「構造と動き」として,小さな正方形を組み立てた大きな正方形という形で,さまざまな色づけなどの効果を紹介しているが,全ての章を通して,そこで述べられている文以上に,示されたデザインを眺めることに意義があり,機会あれば,手にとってほしい本である。

以上とは別になるが,山名文夫「新装復刻版 体験的デザイン史」(2015年)は,日本のグラフィックデザインの先駆者で,アール・デコスタイルで知られ,{資生堂}の企業イメージつくった山名文夫の「体験的デザイン史」は,自らの話を軸としながらも,グラフィック・デザインを対象に,膨大な数の人物が登場して,それぞれにコメントがあり,デザイナ数集団やジャーナリズムなどについても,時代を追って詳しく触れ,巻末には,日本のデザイン界の略年表をつけるなど,まさに,事典的なものなので加えておく。。

第2話:歴史におけるデザインとデザイナ

芸術家や科学者で大きな業績を挙げた人の名は,誰でも知っているが,そのデザイン的な役割は無視され,政治行政や産業面で貢献した人の名はほとんどが残っていないこと驚かされるとともに,デザインを,芸術,科学と鼎立させて,人物を評価することの必要性を示している。

1:世界史上,デザインにあたる案件

いわゆる「もの(ハードな物体)」についての起源やはじまりを述べた事典類は多数あるが,そのほとんどは単なる発明・発見であり,「こと」(ソフトな制度等)について述べたものは見当たらない。そこで,通常の科学や芸術,政治経済などの分野での,パラダイム変革に関わるような大きな業績,あるいは,それら分野に分けることができないなもので,多くの人たちの生き方,見方を規定してしまう,さらには,各人の活動や創造に貢献してきた制度や行事等の新設について,世界的に現代に生きているものを,古いものから順に,思いつくままに取り上げてみよう。あまり知られていないものの多くは,テリー・ブレヴァートンの「世界の発明・発見歴史百科」(2012年,訳は2015年)による。

学問体系:紀元前350年頃に,アリストテレスがまとめた,自然から社会までの学問体系は,イスラムでの評価を経て,ヨーロッパのルネサンスで採用されたが,その網羅性,緻密性などにより,以後の学問全般の思考に対して,いまだに脱することができずにいるほど,強い影響を及ぼし続けてきた。たとえば,政治の支配形態を,君主政治,寡頭政治,専制政治,民主政治,共和制とする区分も,現在も,そのまま使われているのである。学問分野では,アリストテレスは,史上最大のデザイナといえよう。

ユークリッド幾何学:紀元前300年前後に,プトレマイオス1世統治下のアレクサンドリアで活躍したユークリッド(エウクレイデス)が,ピタゴラスほか,それまでの研究を体系化した著作「原論」は,1492年に,ヨーロッパで出版されて以降,1000版以上も発行され(聖書に次いで,最も多く翻訳・出版された),科学する者の第一次資料であり続けている(アインシュタインも,この「原論」から,物理学の道に入った)。まさに「幾何学の父」であるが,自身が発見したり,証明したりしているわけではないので,数学者というよりも,デザイナとみる方がふさわしいであろう。

ローマ帝国の法典と軍事による支配体制:政治体制については,様々なものが,デザインされては試みられてきた。デザインは,「どれだけ長い期間に亘って、どれだけ広い範囲で、どれだけ多くの人を動かすことができるか」によって評価されるべきものであるとすれば,ローマ帝国・オスマン帝国・ハプスブルグ・徳川幕府・大英帝国など長持ちした社会はいずれも統一性と多様性を併せ持つ良いデザインだったといえよう。同時に,すぐれたデザイナたる政治家がいた。>コラム「ローマ法」

ウィトルウィウス「建築について」:皇帝アウグストゥスに仕えた建築家ウィトルウィウスが,それまでの建築理論と技術を十書にわたって体系的にまとめた,現存する最古の建築理論書で,その後,現代に至るまで,建築についての基礎知識を提供しているばかりか,土木工学,構造工学,建築技術,建築デザインなどの多くの分野の創設に影響を与えて続けている。

キリスト教:宗教は,登場した時にはいずれも新興宗教であり,そのほとんどは教祖にあたるような人物への崇拝で終わってしまう。教祖はそれぞれに,特別な力を発揮した人物であることは間違いないと思われるが,それが宗教として広く長く定着するには,それなりの(経典・教会・儀式などを総合的にまとめた)デザインがなければならない。そこで,最も成功した例としてキリスト教をとりあげる。ユダヤ教の民族主義の枠組みから抜け切れなかったキリスト教を,普遍性をもつ世界宗教にまで高める基礎を築いたのは,パリサイ派から劇的な回心をして,その弟子となった聖パウロで,早くもローマ帝国に浸透し,殉教した。その後5世紀初頭に,マニ教から回心して,司法教会最大の教父になったアウグスティヌスが,「三位一体論」に続いて,歴史に関するキリスト教思想を体系化した「神の国」を著して,正統信仰(カトリック)として確立させた。以後,ローマ帝国皇帝との確執,新たに登場したイスラム教との闘い,その後の様々な論争・改革等によって,多くの宗派に分かれていくことになる。

五線譜:11世紀初頭に,中世北イタリアの都市国家アレッツォの大聖堂で聖歌隊を指導していたグイード・ダレッツォが「記譜法」を考案,様々な書式を経て,14世紀には,現在とほぼ同じの五線譜に定着したという。具体的な完成者は不明とはいえ,その後の音楽の発展を考えれば実に大きなことであった。

ハングル:1446年に李氏朝鮮第4代国王の世宗が「訓民正音」の名で公布した朝鮮語を表記するための表音文字で,全く新たに人工的に創造されたにもかかわらず,今や,韓国,北朝鮮では,完全に漢字を追いやってしまうほど普及している。ベトナムやトルコなど,西欧のアルファベットで表記するようになった例は多々あるが,これほど,機械的に組み立てられた文字が普及したのは驚異であり,世界的なものではないが,世界から認知されていることから,入れておく。

複式簿記:(1300年には,イタリアの商業都市ヴェネツィアなどで始まっていたが,)1458年に,ラグザ共和国のベネディット・コトルリアが,その「原理と方法」を著述,1494年に,ルカ・バチョーリが,数学書「スンマ」で詳述したことで,広くいきわたるようになり,のち,マックス・ウェーバーによって資本主義の入口になるものとされた。

世界地図の決定版(メルカトール図法):1569年に,フランドル出身の地理学者ゲラルドゥス・メルカトールがデュースブルクで発表した正角円筒図法による地図で,方角が正確に表示されるため,海図・航路用地図として使われ,現在も我々が最も普通に目にするもので,面積が南北両端に進むにしたがって,面積が極端に広くなってしまうにもかかわらず,自然に頭に浮かぶ地図になってしまっている。なお,メルカトルが発案者というわけではなく,ドイツのエアハルト・エッツラウプが1511年に作成した地図にはすでに使われていたという。なお,史上最初の世界地図は紀元前600年頃のアナクシマンドロスによるもので,100年後に,ヘカタイオスが修正したものが長く使われ,その100年後には,早くも,ディカイアルコスが緯度・経度を発明している。

カレンダー:現在日本人が利用しているカレンダーは明治維新後に採用された西洋由来のもので,いわゆる七曜は相当に古くからあるものであるが,4年ごとに閏年が入り,100年次には閏年でなく,400年次は閏年とするという形で長期にわたって使用できるものになったのは,1582年に,ローマ教皇グレゴリウス13世が定めた,いわゆるグレゴリオ暦からである。それまで西洋で使われていたのは,ローマ皇帝ユリウス・カエサル(B.C.100~44年)が,アレクサンドリアの天文学者ソシゲネスに命じて作った"ユリウス暦"で,1600年以上使われ続けたことになる。

時計とその文字盤:時計は,Wikipediaの「時計の歴史」によれば,タキ・アルジンが1577~1580年に出版した,イスラム天文学についての自著の中で,時,分,秒を表す3つの文字盤のある時計を制作したといい,16世紀の実用天文学にとって大きな出来事になった。彼はさらに,時計表示面の文字盤を一つに減らす改良を施したといい,これが現在まで続くものの基本になったといえよう。時計制作にバネを使用したことも西欧に先駆,スプリングを動力とした懐中時計まで作ったという。初めて振り子時計を設計したのは1656年,オランダの科学者クリスティアーン・ホイヘンスで,1675年には,ゼンマイ時計まで制作,文字盤と一体になって,現代までつながるものになった。

ケプラーの天文学:神聖ローマ帝国のヨハネス・ケプラーは,優れた天文学者ティコ・ブラーエの助手になり,彼が蒐集してきた膨大な観測データをもとに,1609年に,有名な二大法則を含む「新天文学」を出版,次項のニュートンにも強烈な刺激を与えた。ガリレオ・ガリレイの発見にもすぐに対応し,1619年には,これ以上に壮大で美しいタイトルは無いと思われる「宇宙の調和」を出版,キリストの誕生が実際には紀元前4年であることも証明した。これらの業績の間,母親が魔女として投獄されるが,何人かの家族の死にもめげずに,見事に弁護して救出するなど,不屈の意志を示した点でも,まさに,デザイナであったといえよう。>第3講第1論で取り上げる,プラグマティズムの創始者C.S.パースが,演繹,帰納に代わる思考形式として提示したアブダクションの最適な事例として挙げているので,記憶しておいてほしい。

リンネの分類:スウェーデンのカール・リンネは,1735年に発表した「自然の体系」で,動植物のほとんど全てを,界・門・綱・目・科・属・種と序列的に分類,以後,動植物学だけでなく,図書分類など,あらゆる分類の見本になった。彼自身,「神が創造し,リンネが配列する」と述べていたように,デザイナの面目躍如たるところがあり,マンダラ的なカタチの極というべきものであろう。フェリクス・バトリ「植物は驚異のデザイナー」によれば,リンネは,異なる花が異なる時刻に開くことから,注意深く選んだ花を,開花時刻に従って円周状に並べた花時計を作成,美しく正確に時が告げられたというから,リンネは単に植物を分類した以上に,デザイナ的人物であったと考えられる。

手話:日本も含め,世界各地の聾者集団がそれぞれ独自のホームサインをもって会話をしていたが,1760年に,ド・レペ神父が世界初となるパリ聾唖学校を設立し,聾者集団各々が持っていたホームサインを統合・発展させて,手話を創り上げた。その試みは,ヨーロッパ各地に波及していき,各国独自の手話が創り上げられた。1862年に江戸幕府が派遣した第1回遣欧使節一行はヨーロッパの聾学校や盲学校を視察しており,古河太四郎が1878年に設立した日本初となる京都盲唖院で,日本の手話が誕生した。

色相環:ドイツを代表する文豪で,自然科学者,政治家,法律家でもあるなど,近代最高の全人的な巨人であったヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテは,晩年に20年かけて取り組んだ「色彩論」を1810年に発表,ニュートン的な科学者の世界では,波長によって直線的に並べられものでしかなかった光の赤・橙・黄・緑・青・藍・紫のスペクトルを,人間の感覚にもとづき,両端の赤と紫をつなげて環にすることを見出した。これが,暖色・冷色あるいは,補色など,絵画はもちろん,ファッションなど,日常的に用いる色についての基礎になっているのは,誰もが知るところである。ゲーテはまた,1790年に「植物変態論」を著し,リンネの分類学を批判し,「形態学」と名づけた新しい学問を提唱,進化論の先駆けであるとも言われているなど,大デザイナであったといえよう。>第3講第2論の暗黙知(カタチに統合する)のところのシンメトリーで,その特異なケースであるトポロジーの傑作例として挙げているので,記憶しておいてほしい。

点字:フランスのルイ・ブライユが,1819年,パリの王立盲学校に奨学生として入学してまもなく,軍人シャルル・バルビエが考案したソノグラフィと呼ばれる12点式の暗号に出会い,それをもとに,アルファベットを6つの点の組み合わせで表現する点字を考案,世界に普及することになった(日本語の点字は別)。

非ユークリッド幾何学:1826年に,ロシアのロバチェフスキーが発明したもので,ものの見方を大きく変え,アインシュタインが一般相対性理論に応用するなど,さまざまな分野に影響を及ぼしている

ここで,デザインの議論に役立つと思われる,J.アダマール「数学における発明の心理」(1945年,翻訳は1990年)について触れておこう。本書は,アダマールが,アンリ・ポアンカレの講演(補講でも触れるように,ユングも盛んに取り上げている「科学と方法」)に触発されて著したものといい,そのポイントは,「はじめに」のところで簡潔に述べられているように,数学における歴史的な「発見」が「発明」と区別できないものとういうことである。>本デザイン論との関係で言えば,「発明」は,その後の活動を規定するもの,クーンのいうところのパラダイムに近いものであり,後述するデザインの公理に結び付けて言えば,その後の当該分野での活動に役立つもの(用)ということで,「発見」は単に見つけ出したものであって,その後の当該分野における活動への影響は定まらないものと言える。その点で,ニュートンやアインシュタインは,単に,大学者であったという以上に,大デザイナであったということができよう。

タイトルの意味するところも,「数学的発明の心理」ではなく,数学上の発明は,科学や文学,芸術,工芸など,様々な領域で起こりうる発明の一つに過ぎず,哲学者リボーの言うように,「芸術または科学における発明は単に一つの場面に過ぎず,日常生活において,人類は,軍事的,工業的,商業的発明,さらには,宗教的,社会的,政治的制度づくりなどに,大いに想像力を使って来た」のであるという。>本デザイン論で言わんとするところの本質をついた言葉であるが,アダマールが,ベートーベンの交響楽やラシーヌの悲劇さえも発明であると述べているが,芸術において,発明と見なされるのは,新たな様式のようなものについてであり,「交響楽」,「悲劇」など,あるいは,近代絵画における「キュビスム」などであり,その上で創作される作品までも発明としてしまうことで,本文の論旨があいまいになってしまっているようだ。

本書は,デザイン論からみると極めて重要な書と思われるが,ほとんど無視されたようで,「公理」のところで引用解説したように,ほぼ半世紀後に,ヴィレム・フルッサーの「デザインの小さな哲学」も,本書と直接つながるような内容ながら,」ほとんど無視されてしまう。ことほど左様に,デザインについての論を深めようとする動きは無かった。そのことが,科学,芸術に支配された近代西洋文明が,おそらく,それと鼎立する可能性のあるデザインについて,努めて避けてきたことを示しているのではないだろうか。学者や芸術家のなかで,デザインの議論を詰めることは不可能であるということでもあろう。

それはそれとして,タイトルに示され,Ⅰ概説の冒頭でアダマールが述べているように,「発明」について説明しようとすれば,心理学が大きな意味を持つということ,無意識の重要性を指摘する一方で,「意志」なしには,発見,発明はあり得ないことを指摘,暗黙知に関わりそうな話もある。⇒特別講義「デザインからみた ユングの転生」につながる。

もう一つ,G・スペンサー=ブラウン「形式の法則」(1969年)は,数学の専門書ながら,1987年に出版された日本語訳の監修をつとめた山口昌哉が序で述べているように,「数学の本としては,まことに特異で,他に類をみない」と指摘し,著者は,冒頭に「数学的なアプローチについての注釈」の一項をもうけて,この本の主題は,ある空間が裁断され別々にされるとき,一定の<宇宙>が存在するにいたり,あらゆる<宇宙>が存在可能で,どんな個々の形式も変異可能でありながら,諸形式の法則を関係づけている諸法則は,どんな<宇宙>においても同じものであることを明らかにしようとしたと述べて,きわめて体系的な形で論を進めており,訳者の大澤真幸と宮台真司が,あとがきで,「宇宙は,これを指し示す営みとともに,存在開始する。それを指し示すのは,空間に区別(差異)を設けることによってのみ可能であり,形式とは,区別によって分割が与えられている空間のことである」と書いているように,デザイン論につながる可能性のものといえよう。

⇒やはり特別講義「ユングの転生」の第1論ウィリアム・ジェームスの多元的宇宙につながる。

郵便制度:すでに手紙をやり取りできるようにはなっていたが,1840年に,イングランドのサー・ローランド・ヒルが郵便制度を改革するにあたり,1680年に,イングランドのウィリアム・ドクラとロバート・マレーが発明していた郵便切手を導入,1852年には郵便ポストも実現(例の円筒形であった)して,手紙による(近年の電子メールの登場にあたるような)通信革命をもたらした。現在,その大きさ・重さから見て,人類が作ったもので最も高価と思われるのはスウェーデンの印刷ミスによる世界に一枚しかない切手で,250万ドルちかいという。

近代医療システム(看護):フローレンス・ナイチンゲールは,1854年に勃発したクリミア戦争に従軍看護師として働いた際,戦闘による傷から,不衛生な病棟で感染症になって死ぬ者が多いことに愕然とし,帰国後,すでにその活躍で英雄視されていたことを拒否しながら,衛生的な病院,療養所の計画に取組み,医師で社会改革家のジョン・ロバトンの調査をもとに,現代につながる医療システムをデザインした。

ダンボール:流通とリサイクルのシステムにおいて,環境問題から,これ以上のものは無いと思われる段ボールは,1856年に,イギリスのハーレイとアレンによって発明された。

進化論:1859年に出版された,イングランドのチャールズ・ダーウィンの「種の起源」は,そのタイトルや系統樹というカタチとともに,あらゆる分野に,世の中は常に進化するものだという決定的な思考を植え付けるものになり,史上,最強のデザインの一つでもあったといえよう。しかし,「種の起源」は,ウェールズの若いアルフレッド・ラッセル・ウォーレスから「種の変化」についての学術論文を送られたことに触発され,彼との共同論文として発表されたにもかかわらず,ダーウィンの名のみ残ったものである。ややニュートンと似ているところもあるように,ダーウィンは科学者というより,デザイナであったともいえる。ウォーレスの名は,インドネシアのバリ,ロンボク間の生物相の強い境界を示すウォーレス線として残っている。

通信販売:ウェールズのプライス・プライス=ジョーンズが,1861年に始めた。1840年に,国際郵便が始まると,販売促進用のリーフレットを送り,注文に応じて,商品を送ったが,急速に成長し,1870年には,世界中の品評会で多くのメダルを獲得している。通信販売会社としては,1872年に,シカゴでアーロン・モントゴメリー・ウォードが始めたのが最初とされているが,プライス=ジョーンズの後追いでしかなかった。

国際赤十字:フローレンス・ナイチンゲールの活動を高く評価していたスイスのジャン・アンリ・デュナンが,北イタリアでソルフェリーノの戦いに遭遇,戦場に放置された死傷者の救援活動をしている地元の女性たちの群れに参加,その体験を書いた「ソルフェリーノの思い出」を出版して,赤十字活動を思い立ち,1863年,国際負傷軍人救護常置委員会の委員になって国際会議の召集に奔走,16ヶ国が参加したジュネーブでの初の国際会議で,赤十字規約10カ条を採決することに成功,国際組織赤十字社の誕生に発展した。 その後のデュナンは,事業の失敗などもあって転落,貧困のなか,忘れ去られてゆくが,新聞社が大きく記事にしたことで再び脚光,1901年の第1回ノーベル平和賞受賞に至った。

(化学の基本)ケクレ構造(亀の甲):化学といえば思い出す六角形の図は,ドイツのヘッセン大公国ダルムシュタット生まれの化学者アウグスト・ケクレ(正式には,フリードリヒ・アウグスト・ケクレ・フォン・シュトラドーニッツ)が,1865年に,ベンゼンの構造式として提唱したもので,以後の化学の発見,合成その他において多大の貢献をすることになった。Wikipediaによれば,ケクレは原子同士が連なっていく夢を見て鎖状構造を思いつき,ヘビが自分の尻尾を噛んで輪状になっている夢を見てベンゼンの六員環構造を思いついたといわれる。新たなカタチへの統合の見本であるといえよう。

(遺伝の)メンデルの法則:アウグスチン派の僧院長メンデルは,もちろん学者ではなく,遺伝の学問的知識が全くないながら,エンドウ豆を育てて,遺伝的な法則を発見,1866年に発表したが,まるで反応なく忘れさられていたが,1900年に,二人の人物によって,同時に,独立して再発見され,その単純明快さから,以後の品種改良などに多大な貢献。家族間の血液型なども,皆が納得できるようになった。

マルクス主義:プロイセン王国出身でイギリスで活動していたカール・マルクスが1866年に発表した「資本論」は,労働者に対する新たな世界像を提示したことで一気に広がり,1917年のロシア革命以降,社会主義国が次々誕生,冷戦の崩壊でほとんどが消えたが,強大な共産主義国の中国やベトナムなどが残り,その他の国でも復活する傾向がみられるなど根強い力を発揮している。近代における新たな世界デザインとしては稀有のものといえよう(アブダクション的論述で,あまりにも良くできているが故に,人々が突き動かされた)。早くからフリードリヒ・エンゲルスとともに歩み,1848年には「共産党宣言」を発表,1859年には,本格的な経済学書「経済学批判」を出版している。マルクスは,「哲学者たちは世界をただ解釈しているに過ぎない,問題なのは世界を変革すること」と言っていたように,意識的なデザイナであったといえよう。

スエズ運河:構想し,1869年に開通させたフェルディナン・ド・レセップス,以下略。

周期律表:1869年に,ロシアのディミトリ・メンデレーエフが発表したもので,元素の情報を体系的に表示した(マンダラの)大傑作。この表をもとに,新たな元素が次々発見されるなど,その展開はすごい。

オリエント急行:各国を横断して,ヨーロッパとアジアを結ぶ高級寝台列車を構想し,1872年,運行に漕ぎつけたジョルジュ・ナゲルマケールスは旅行概念を一新させた。

パソコンのキーボードはタイプライタのキー配列のまま:アメリカのクリストファー・レイサム・ショルスは,1868年にタイプライターを発明,1874年に特許を得たが,打ち込みの際の活字の衝突を減じるため,いわゆるQWERTY配列も発明した。1874年には,早くもマーク・トウェインが使用して感激している(後に,我々がワープロを使い始めた時に類似か)。1878年にハミルトン社が,2代目のタイプライターを販売する際に,シフトキーで大文字入力できるようにしたことで急成長した。パソコン登場後,何度か,キーボードの配列を変える提案がなされたが,全く反応がなかった。それほど,QWERTY配列は優れたものであったということであろう。

近代オリンピック:歴史書のオリュンピアの祭典の記述に感銘を受けたピエール・ド・クーベルタンが,「ルネッサンス・オリンピック」の演説の中で近代オリンピックを提唱,国際オリンピック委員会が設立され,1896年のアテネオリンピックの開催へとつながり,第2代国際オリンピック委員会会長になって,近代オリンピックのシンボルである五輪のマークも考案した。若い頃,ラグビー校を訪問した際にラグビーに取りつかれ,後にラグビーのレフェリーの資格を取って,主にパリの試合で笛を吹いたという。

大陸移動説(プレートテクトニクス):ドイツのアルフレート・ヴェーゲナーが1915年に「大陸と海洋の起源」として,アブダクション的な証明を出すも無視されたが,1953年に,イギリスの科学者が予測の正しさを証明するや,巨大地震や噴火を説明できるプレートテクトニクスとして,今や基本的な説になった。実は,メルカトール図法による正確な地図が登場してまもない1596年に,アントワープのアブラハム・オルテリウスという人物が,南北アメリカ大陸とヨーロッパやアフリカ大陸が近付けると入れ子のように重なることを直観的に発見し,早くも,大陸移動説を唱えたが,全く無視されていた。カタチから本質を見抜くという点で,ダーシー・トムソンが1917年に出版した「生物のかたち」も似たところがある。

映画を核にした総合エンターテイメント:ウォルト・ディズニーは,20歳になったばかりの1920年に,早くもアニメ映画の会社を設立,1928年には,「ミッキーマウス」という世界的キャラクターの生み,以後,次々傑作アニメほかの映画を制作,アカデミー賞の個人受賞最多記録をもつ。1955年にオープンしたディズニーランドも瞬く間に大成功,以後,世界に展開し(1983年に開園した東京ディズニーランドも現在まで大盛況が続いている),ディズニー社の経営の柱になった。

サイバー社会:1948年,ノーバート・ウィーナーが「サイバネティックス~動物と機械における制御と通信」を出版し,新たな社会をデザインした。いわゆる専門数学者では無い,実践的経験を積んだウィーナーだからこそできたといえる。

国際連合:第一次世界大戦後の国際連盟の経験を踏まえ・・・・以下,略。

EU(ヨーロッパ連合):略。

DNAの二重ラセン構造:1953年に,ケンブリッジ大学にいたアメリカのワトソンとイギリスのクリックによって提唱され,以後の遺伝子学の発展に甚大な効果を及ぼしている。これまた,ケクレの構造式のように,新たなカタチへの統合の見本であるといえよう。

コンテナと専用船:世界に流通革命をもたらしたコンテナのもとは,すでに第二次大戦前に試みられていたが,アメリカの起業家マルコム・マクレーンは,1950年代から大々的に用いて輸送すること考え,1956年に大型タンカーを改造して大量のコンテナの輸送に成功すると,翌年には,初のコンテナ専用船を就航させる。以後,その効率性が評価され,世界の港に次々とコンテナ埠頭が造られていき,流通システムそのものが一新された。

クレジットカード:アメリカのダイナース・クラブ創業者が,1950年に会員限定で発行したのが最初であるが,1958年に,アメリカン・エキスプレスが世界中から会員をつのる形で参入,さらに同年,バンク・オブ・アメリカが,第三者機関である銀行が発行するリボルビング払いの決済方式によるVisaカードを発行したことで,決定的なものになった。

ウィンドウズ(Windows):1990年に,ビル・ゲイツとマイクロソフトのスタッフによってWindows3.0の発売が開始された。先行するアップルのグラフィックな操作ができるOSを見倣い,体系化するとともに,さらに,操作イメージを直接的に示すWindows(窓々)と名づけたことで,人気となり,OSそのものを公開したことで,利用できるアプリも次々登場,1995年のWindows95の販売は社会現象にまでなった。タブレットやスマホの登場で,陰りが見えるとはいえ,世界のパソコンOSの8割以上を占める絶対的なものである。デザインという観点では,近年の代表的な例といえよう。

W.W.W.:1991年に,アメリカのティム・バーナーズ・リーが,HTMLファイル形式を創案し,いわゆるプラウザで,快適に伝達できるようになったことから,とてつもない数の様々なホームページが生まれることになった。グーテンベルクが活版印刷技術を開発し,同時に,現代に続く本の様式によって,情報伝達が円滑にできるようになったことから,以後,無数の様々な本が出版されるようになったことに対応するものであろう。>インターネットのホームページ作成のために登場したhtmlファイルこそ,エーコの言わんとしたことを実現したものではないだろうか。それ故,引田康英の九品塾も,htmlファイルのホームページを採用しているのである。1977年に,アップルPCが登場し,いわゆるDTPから,コンピュータを用いた編集が飛躍的に発展,そして,W.W.W.というコンピュータそのものが,印刷出版に代わるものとなり,まさに,グーテンベルクの印刷技術により,書物の編集出版が飛躍的に発展したことにも対応する革命になっているが,その間の事情については,松岡正剛(千夜千冊エディション)「編集力」(2019年)中で,ジェイ・デイヴィッド・ボルター「ライティング・スペース」(1991年,日本語訳は1994年)の紹介を兼ねて,松岡が自らの体験を詳しく語っているので,是非,読んで貰いたい。

以上の他で類似する事柄,あるいは,自然発生的な技術革新等が生活等を一変させたものは,コラムに記した。

このように,デザインはデザイナと表裏一体であり,デザイナは「人為のものごと(ソフト/ハード)を宇宙の中に存在せしめる人」といえる。その後の人々の活動を規定し得るような枠組みを提示した人たちであり,その評価は,より多くの人達を,より長い間,そのデザイナーが創造したデザインの上に乗せたか,つまりその後の人間の生き方を規定するだけのものを創り出したかで決まる(時間,空間,人間の広がりの大きさで,その力を知ることができる)。つまり,デザイナの評価は後世において定まるものであり,同世代の人たちにはその価値はなかなか見えないのである。

T.クーンのパラダイム論に即して考えると,新たなパラダイムを提示するのはデザイナー型の科学者である。美的な統一モデルを示すことによって,以後の科学者をこのモデル上でのみ思考させるようになる。科学の本質的な発展はデザイナー型科学者によるのである。新たな学問分野を始めた人たちはすべて「その道の専門家」ではない。その人はデザイナであって,そのデザインの上であとの人たちが専門家として行動することになる。⇒コラム

西洋においては,宇宙の存在はすべて神が創造したものとされてきた。そのため,人為の創造は神への挑戦であり,創造に対する個人の役割が過大評価され,その結果,著作権や特許の問題が生じている。人類の創造してきたものごとが,都市においては,いまや自然を上回っており,子供たちは人工の環境を,あたかも自然環境であるかのように体験し,育っていく(このことが,近年若者が人工と自然の区別がつかなくなり,人為であることをあたかも天然現象であるかのように受け止め,挑戦しなくなってきていることの大きな原因であると思う)。東洋においては,偉大な人為的創造を成し遂げた人を,聖として敬うかわりに,すべての人がその恩恵によくするのは当然のこととされてきた。⇒第3講「デザイナになる」の第1論「拠所となる哲学」の荻生徂徠のところを見て貰いたい。

この他にも,今まで専門分野では,過小評価されたり,無視されたりしているものの,一般の人からは信奉されている人物などの中には,デザイナとしてみれば評価できる人が多数いると思われる。

2:日本史上,デザイナにあたる人物

前節でみたように,デザインとデザイナは表裏一体で,デザイナとは,(後世の政治社会文化を規定する)一般の人を載せてしまうお釈迦様の手のひらをつくる人といえる。そういった人物を,資料の蒐集しやすい日本に限って,思いつくままに,古い順からみてみよう。日本では,いわゆる職人の種類も多く,レベルも高いといわれるが,明治維新後の欧米的な価値観から,芸術と比較されたり,個人名を重視することなどによって,地位を貶められたこともあって,個々の人物についての資料がほとんど無い。工芸という言い方や,柳宗悦による民芸によって救済されたりもしたが,芸という語にみられるように,芸術のはしくれのような位置づけであり,対象も食器を中心に,身の廻りのものばかりになっている。かつても,建設関係には,石工はじめ様々な職人がいたし,近代に入ると,機械の分野でも,多くのすぐれた職人が出ている。デザイナという見方をすれば,そのほとんどが対象になると思われるので,予め,特記しておく。そういうこともあって,時代をデザインしながらも評価されていない権力者,実際にデザインにあたった人物や排除されてきた人物が多く登場することになる。従来の分野分類で評価されなくとも(分類不能),デザイナとして見た時には凄い人たち多数いる。年齢適活三講のⅠ:活動を究めるの第3論:注目されるデザイナ的人物では,統治のデザイン,文化のデザイン,社会のデザインに分けて,詳しく紹介しているので,ここでは,羅列的に一行コメント程度にとどめる。⇒年齢適活三講のⅠ:活動を究めるの第3論:注目されるデザイナ的人物。⇒個々の人物の生き方を知りたい方は,一枚年譜へ。

古代では,推古天皇を戴き,聖徳太子と組んで,日本国のモデルを提示した蘇我馬子,「日本書紀」という神話により,現在に続く日本国家をデザインした藤原不比等,「日本書紀」の組み立てに寄与し,聖武天皇の国分寺・国分尼寺政策を具体的にデザインした道慈,神武天皇から聖武天皇までの漢風諡号を一括撰進した淡海三船,最澄が開いた天台宗(比叡山=山門派)を確立した円仁,古今伝授と王朝女流文学を準備した日本文化最大のデザイナ紀貫之,源信に先立ち極楽往生をデザインした慶滋保胤ら,

中世では,大江広元に先立ち,鎌倉幕府政治をデザインした三善康信,藤原俊成の子として和歌を革新し,誰もが知る「小倉百人一首」を遺した藤原定家,日本史をデザインした慈円,武家の法典「御成敗式目」を制定した北条泰時,さまざまの宗派に分裂した臨済宗のなかの主流になっただけでなく,のち次々とつくられる禅庭のプロトタイプをデザインした夢窓疎石,武家文化をみとめ,連歌を代表に,公武一体の文化をデザインした二条良基,能文化全体をデザインした世阿弥,神儒仏混合の唯一神道を創始。地方の神社に神位,神職に位階を授与する制度を創設した吉田兼倶ら,

近世に入ると,豊臣秀吉によってつぶされた千利休の茶道を再興し,現代に続く千家茶道の家元を確立した千宗旦,織田信長が開き,豊臣秀吉がモデル化した後を受け,ハード,ソフト全面にわたって,長期に続く徳川幕府をデザインした徳川家康と彼が登用した人材群(本多正信・大久保長安・伊奈忠次・藤堂高虎・本阿弥光悦・本因坊算砂・林羅山・小堀遠州ほか),江戸の俳諧文化をデザインした松永貞徳,和算の流行と継承をデザインした吉田光由,視覚障害者教育のパイオニア・杉山和一(検校),国土流通幹線をデザインした河村瑞賢,明暦の大火を契機に,武家の町江戸を民の町に転換,経済・文化を大発展させた保科正之,川柳文化をつくった柄井川柳,出版文化をデザインした蔦屋重三郎,歌舞伎十八番を定めた市川団十郎(7世),時代を先駆する近代的教育の私塾「咸宜園」を開いた広瀬淡窓,農協の先駆となる世界初の産業組合を組織した大原幽学ら,

そして,近代では,二宮尊徳の始めた事業を報徳運動に昇華させた富田高慶,日本初の私立病院「順天堂」を構築した佐藤泰然,維新後の世界を構想し,志士たちの行動に根拠を与えた横井小楠,明確なデザインをもって,ぶれることなく維新の軸となった大久保利通,靖国神社という死者を祀る神社を創出した青山清,賞勲制度を創設し差配した大給恒,無学文盲ながら,維新期の危機にあった「三井」を救済して大財閥への道を開いた三野村利佐衛門,郵便制度の創始・電話事業の開始・国字改良など,維新直後のメディア近代化を主導した前島密,福井藩に来た横井小楠に学んで,藩の殖産政策・新政府の金融政策に関与,「五ヵ条の誓文」第一原案も起草した由利公正(三岡八郎),近代医療や衛生を先導し,女子の医者への進出を支援するなど,時代に先駆けた長与専斎,日本三大疏水(安積疏水・琵琶湖疏水・那須疏水)の開発などに取り組んだ南一郎平,日本最初の博物館を創設し,博覧会事業に治績をあげた町田久成,民間にあって,日本の資本主義をデザインした渋沢栄一,日本銀行を創設,「松方財政」で資本主義を国策にした維新政府の天才の一人松方正義,日本赤十字を創設した佐野常民,「国柱会」を起こし,法華経に基く体系的教学で,宮沢賢治はじめ,多分野の人材に影響を与えた田中智学,憲法・議会・内閣はじめ近代国家としての体制を確立した伊藤博文と登用した人材(鉄道事業を主導した井上勝,帝国憲法をまとめた金子堅太郎ほか),日本の近代文学の方向をデザインし,自ら先頭にたった坪内逍遥,産業近代化の指針を次々建言するも罷免,以後,民間で奮闘するも不遇に終わった前田正名(衣料メーカー「グンゼ」の名は,前田正名の話に啓発された創業者が,郡是(国是,社是と同類語)を社名にしたものである。),"暴れ川"天竜川を植林によって治水,地域経済にも効果をもたらした金原明善,日本の本草学を植物分類学に止揚し,「植物図鑑」を発明した牧野富太郎,乾電池を発明した屋井先蔵,日本の近代医学体制を先導した北里柴三郎,艦隊各船の名称体系を構築した山本権兵衛,日本初の百貨店{三越}を創業して経営改革を進め,人々の消費行動を根本的に変革した日比翁助,日本の登山文化を拓いた小島烏水,土星型原子模型を提示した長岡半太郎,漫画興隆の礎を築いた北沢楽天,宝塚歌劇・ターミナルデパートなど近代娯楽を開拓した小林一三,民俗学を創始した柳田国男,商業デザイナの先駆者・竹久夢二,百年先を見据えた名記者で,新聞社の体制を次々と革新した杉村楚人冠,「岩波書店」を構築し,出版界の権威にした岩波茂雄,明治神宮内苑で人工的に原生林を創り出した本多静六⇒閉講にあたり,デザイナの鑑として,取り上げた人物

全国高校野球選手権選手権大会を発足させた長谷川如是閑,アララギ」の編集発行を主導して歌壇進出に大きく寄与した島木赤彦,「ヨシモト」を確立した林正之助,日本の緑地行政の基礎をつくった折下吉延,「文芸春秋」を発刊,芥川賞・直木賞創設などで,権威を確立した菊池寛,プロ野球や原発を実現させた正力松太郎,自らの取組みに疑念を抱き続けながらも,多くの人材を育てた昭和宣伝広告の先駆者・太田英茂,洋画文化を先導した川喜多長政・かしこ,牧口常三郎の開いた創価学会を宗教団体として確立・発展させた戸田城聖,中西悟堂とともに,野鳥の会を組織した山階芳麿,戦後の新かなづかいを決定づけた山本有三,満州国をデザインした岸信介,大規模イベントを先導した小谷正一,余人では不可能な「世界大百科事典」完成させた林達夫,国土デザインの権化・田中角栄,戦後の住宅政策をリードした(DKから団地まで)西山夘三(と浜口ミホ),日本の映画文化を主導した淀川長治,サントリー文化を築いた佐治敬三,新幹線を実現させた十河信二(と島秀雄),インスタント・ラーメンを生み出した安藤百福,クロネコヤマトの宅急便を確立した小倉昌男,ラジオ,テレビの娯楽番組を確立した永六輔らを挙げることができる。

このほか,特定の人物は特定できないが,稀有のデザインの例として,山手線をあげたい。円環にしたことで,複雑な道路網の大都市東京で,」市民が街中を楽に移動できるようになった。⇒コラム

この他の人物リストはコラムに

なお,第1話のデザインの語の類例のところで取り上げた,現代の"知の巨人"と言われる松岡正剛の「デザイン知」は,いわゆるハードなもののデザイナの話であったが,その翌年には,彼が言うところの編集工学に没頭してきたが故に,特別な構成と思い入れをもってまとめたと言う,松岡正剛(千夜千冊エディション)「編集力」(2019年)は,編集そのものがデザイン行為とみなされることもあって,本講で言わんとするデザインと極めて近いものがあり,彼が取り上げている本の多くが,重要なものなので,該当する項目で逐次紹介して行きたい。

彼自身は,"知の巨人"と言われることに,とくに抵抗していないようであるが,例えば,誤字脱字が多いとか,紹介している説明が根本的に間違っているとかの批判も多いのは,知の世界では必然のようなものであり,それよりも,彼が,自ら編集をし,編集学校を主宰して,後進の育成に努めていることなどを見れば,学者,研究者ではなく,今まで挙げて来たデザイナ的人物の典型であって,"意の巨人"と言うべき存在であると言えよう。私と,ほとんど同じ時代を生きてきた人物として,敬意を表しておきたい。

第3話:科学(者),芸術(家)との違い

1:科学(者)

「科学」は,文字通り,「科」すなわち分けることによって成立する。坂本賢三の名著「"分ける"ことは"分かる"こと」(1982)であり,"分かる"は「知」そのものを指すといえる。科学の発展はまた,より細分化される道でもあって,近年,さらに微に入り,専門外との話がますます困難になってきていることは多くの人の指摘するところである。

さまざまな本もまた,「知識」の習得を目的としているとされ,図書館での本の並べ方と関わって進化してきた図書分類が,科学の分類を基本としているように,世界は科学に支配されていること,分けることに主眼がいってしまって,発見したり,統合する頭の働きには逆効果にさえなっているのではないだろうか。

緑川信之「本を分類する」(1996)に取上げられている主要な5つの分類法のうち,最初にアメリカで考案されて世界で広く使われているデューイ十進分類法(DDC)と,戦後GHQの意見もあって,アメリカ議会図書館分類法の影響も受け,日本でのみ広く使われている日本十進分類法(NDC),それに,書架よりも書誌を重視する形に,フランスで修正された国際十進分類法(UDC)の三つについて,その階層構造最上段の分類を三者相互に比較してみると,

| DDC | NDC | UDC |

| 0:総記 | 0:総記 | 0:総記 |

| 1:哲学・心理学 | 1:哲学・宗教 | 1:哲学 |

| 2:宗教 | 2:歴史・地理 | 2:宗教・神学 |

| 3:社会科学 | 3:社会科学 | 3:社会科学 |

| 4:言語 | 4:自然科学・医学 | 4:言語を8に移し空き項目 |

| 5:自然科学・数学 | 5:技術・工学 | 5:数学・自然科学 |

| 6:技術(応用科学) | 6:産業 | 6:応用科学・医学・工学・農学 |

| 7:芸術 | 7:芸術・スポーツ・娯楽 | 7:芸術・娯楽・スポーツ |

| 8:文学・修辞学 | 8:言語 | 8:言語・言語学・文学 |

| 9:地理・歴史 | 9:文学 | 9:地理・伝記・歴史 |

基本となったDDCの分類をもとにして,それぞれの違いを見てみると,分けることのできないもの全てを集めていて,本来の分類から逸脱する0:総記は共通しているが,欧米の学問の歴史で重要であった哲学と宗教が,DDCでは1:哲学に心理学を入れ,UDCでは2:に神学をつけていることはさておき,2枠も占めているのに対し,日本のNDCでは,1:に哲学と宗教を合わせてしまっていて,まさに無宗教で哲学のない国民性に対応している。そして,2:に,DDCとUDCでは最後の9:に宛てられている歴史・地理をもってきていることが,日本人の歴史好きを反映しているといえるが,世界史以上に日本史の文献の占める割合の大きいことも推測される。

3:社会科学が三者同じなのは,科学としては新しい分野で,経済など現代世界共通のものがあることによるといえるだろう。DDCでは,その次の4:に言語が独立にあるのは,印欧語族の発見に伴う言語学周辺の広がりを反映していると思われ,日本のNDCでは,8:に追いやられているが,その大半は言語学的なものでなく,島国日本において,外国語を学ぶことの大変さを反映しているのではないだろうか。UDCに至っては,言語学の比重が下がったというより,大半が文学の相互翻訳であることから,4:を空欄にして,8:の文学と一緒にしたらしい。

DDCの5:つまり9分類の真ん中に,最も科学らしい自然科学が置かれ,数学とも一体とされており,UDCでも,同じ5:に,より基本とみなされる数学を前にして置かれているが,日本のNDCでは,自然科学は繰り上がって4:に置かれ,数学でなく医学を一緒にタイトルに出すほどで,どうも本来の医者の臨床面は軽んじられているようだ。そして,次の6:に技術・工学が来ているのは,DDCが6:に挙げているのに対応するが,UDCでは,医学・農学もタイトルに挙げているように,実際の活動を重視していることが分かる。それよりも,日本のNDCの6:には産業が,DDC,UDCにはない科学分類を逸脱した独立枠になっていることが,あまりにも日本的である。

そして7:でまた,三者共通に芸術が当てられ,日本のNDCはUDCと同様,新たに登場してきたスポーツ・娯楽を,定義も無く,一緒にしてしまっているところが何とも言えない。DDCの8:には文学が登場するが,かつてのリベラルアーツで基本科目であった修辞学と一緒になっているところが歴史を感じさせる。すでに触れたように,日本のNDCでは8:が言語であり,おそらく発行点数としては圧倒的に多いと思われる文学を9:に独立させており,UDCでは8:で言語と一緒にしている。

そして,DDCの最後の9:の地理・歴史について,UDCが伝記を加えているのは,伝記という切り口の重要性を意識しているだけでなく,個々人の生い立ちは歴史・地理とも一体であるという点でも見識が伺える。

ことほどさように,欧米や日本の学問の違いを表しているだけでなく,タイトルからは同じような分類に見えても,その量や質も全く異なったものになっているのであって,「分ける」ことは「分かる」ことだったり,科学が世界共通語であるといったことにも疑問を抱かざるを得ない。日本のNDCでも,伝記は2:歴史・地理の次の分類の終りの方に割り当てられているようであるが,特定主題の,例えば物理学者列伝は,物理学の中に収めなければならないとされ,そこには伝記の項目が無いなど,分かりづらいものになっている。九品塾の「年齢適活三講」は,歴史上の人物の年譜を作成することから始めているが,子どもや若い人たちがこれから何をしていこうかと思う時,先に分類された中から人物を探すよりも,色々な人物の生き方を知ることから,やりたいことを発見していくことの方が可能性が広がると思われ,たとえば,「伝記図書館」のように,そればかりを集めた図書館をつくっても良いのでないだろうか。

分ける話とは別に,第一講「なぜデザインか(背景)」の第2論「"意"の復権~"未来"を創り出すために」の(2)「"知"に支配された世界への対応」の繰り返しになるが,オーストリア出身のイギリスの科学哲学者カール・ポパーが1937年に著した「探究の論理」の英訳版「科学的発見の論理」が1959年に出版されて大反響になる。その2年前に出版された彼の著書「歴史主義の貧困」が,歴史すなわち経験の価値を否定し,1945年に出版された「開かれた社会とその敵」では,いわゆる哲学が害毒を及ぼしているといった按配で,その徹底的な反証主義は,「知」と表裏一体の「真」を重んじる科学者にとって,願っても無い拠所となり,その結果,証明できないものは存在しないという科学原理主義のようなものになって浸透していく。

アメリカの科学哲学者トーマス・クーンが1962年に著した「科学革命の構造」において,有名なパラダイム論を提出,ポパーの影響で微に入り細に入る科学の動向に,変換を促し,ドイツの哲学者カール・オットー・アーペルが1972年に著した「哲学の変換」の中で,C.S.パースのプラグマティズムを背景に明快に反論したこともあって,その影響は減じてきたとはいえ,三中信宏が「系統体系学」(2018年)の中に記したように,科学哲学者が科学にどのような影響を及ぼしたかを考察したウェルナー・カレボーは,1993年,「哲学をよく知らない大多数の生物学者にとっては,ごく最近までポパーこそ科学方法論の唯一の権威であり,生物学者の研究活動に多大の影響を与えてきた」と述べているほどであって,科学至上主義を支え,原子力,遺伝子など,将来を危うくするものにも突き進んでしまう一方,地球温暖化など総合的な問題に対処できないでいることは,第一講で指摘した通りである。

>なお,これら著作の日本語訳は,ポパーの「科学的発見の論理」が1971年,「歴史主義の貧困」が1961年,「開かれた社会とその敵」が1980年とかなり遅れ,クーンの「科学革命の構造」が1971年と,短い間に相前後して出版され,1986年に出版されたアーペルの「哲学の変換」は注目されることも無く,結局,まじめな哲学的論議はされないままに,科学研究が進められてきたといえよう。

2:芸術(家)

とりあえず,放送大学の教材として著述された渡邊二郎の「芸術の哲学」(1993)を見てみると,冒頭に「芸術における虚構と真実」を掲げ,ドイツ哲学を専門にしていることから,アリストテレスの悲劇芸術論を出発点に,「美学」という形式的に科学のようになっているものを否定した上で,ニーチェの「悲劇の誕生」を取り上げ,悲劇にこそ,科学では取り上げられないような真実があり,ハイデッガーが,その芸術論において,芸術作品一般に幅を広げ,科学的とされた美学を批判するもなお,「芸術家を介して世界が開かれる」といったように,芸術には真実があることを強調している。>「真」の定義があいまいなまま語ることで,「科学」における「真」の意味もあいまいになってしまう。芸術とは,「個」をつめれば,普遍化するもので,つまり,普遍的に共感されるような「情」を「真」と言っているように思える。ちなみに,ハイデッガーは,「第Ⅲ講:デザイナになる(方法)」の「第1論:拠所となる哲学・プラグマティズム」の最初に取り上げたハンナ・アーレントの師であり,愛人であった。そして,現代の芸術論のなかで傑出した位置を占めるというガダマーを取り上げているが,彼が最初に取り上げているのが,「遊び・戯れ・遊戯活動・競技試合活動」であることは別にして,芸術は一つのまとまった作品として認識されること,同時性すなわち「全き現在」に対応することなど,ポイントをついたところも多々見受けられる。>「情」の話は相変わらず避けられているでけでなく,図書分類のところで示した,芸術分野のところに,娯楽とスポーツが一緒にされたことにも関係があるようだ。

その後,心理の面から,フロイトを取り上げて否定した上で,ユングを取り上げ,彼の示した人間類型を詳説,そして,ショーペンハウアーの世界観に至り,「意志としての世界」に一項を設けて,彼が,身体の重要性を指摘,さらに,独立させた「芸術の慰めと苦悩の現実」の章で,ショーペンハウアーの論を詳述,最後に,近代哲学のベースになったカントの「判断力批判」に3章を設けて整理している。>後述するように,ユングはプラグマティズムの影響を受けて,師のフロイトを脱し,ショーペンハウアーはある意味でプラグマティズムの先駆者であり,プラグマティズムを創始したC.S.パースは,そもそもカントから出発していることを指摘しておく。⇒特別講義「デザインからみたユングの転生」もみてほしい。

視点を変えるため,ドイツ哲学ではないアメリカの哲学者で,「シンボルの哲学」の著者としても知られるS.K.ランガーの「芸術とは何か」(1957,翻訳1967)を取り上げる。講演集である本書は,全体としてまとまったものではなく,繰り返しの記述も多いが,芸術は「自然界のものと違い虚の実在である」ということに始まり,最初に取り上げるのが(ドイツ哲学の悲劇,詩ではなく)舞踊である。

舞踊は,ダイナミックなイメージと定義,感受性全体に与えられる仮象であり,内的生命の体現したもので,それに個々の享受者が自らを投影しているという。創作者においても,享受者にも,その経験には名前が無く,そのために,「知」を重んじる西欧の哲学において,芸術は軽んじられ,人間の精神の乱れとさえされてきたのであるが,ランガーは「言葉」にできないが故に,芸術表現があり,科学に色々な独立分野があるのと同様,舞踊は舞踊で独立した芸術であり,ほかにもさまざまな独立分野があるといい,クルト・ザックスの言を引いて,「舞踊は,劇や詩など全く無い先史時代すでに,他の芸術の及ばない高等芸術(最初の真の芸術)になっていた」という。

その後,外的世界を純化し,内的構成でその本質を表現して,人々の注目を引くのに合わせて,さまざまな芸術が起こって行き,それが,ギリシャでは,詩と悲劇であり,中世以降,音楽と絵画になっていくのである。さらに新しい小説もまた独立した芸術であり,そのような分化を認めない立場からは,文字で読むのでなく,耳で聞かなければ感受できないといった誤った論もでてきてしまう。それら独立して異なる諸芸術の相違点を除いて最後に残る共通点が「芸術とは何か」の答えであり,それが「感情の表現(情)」,感じうる一切のもので,それを異なる形式で創作し,表現するのである。>本書のなかには繰り返し,「あらゆる芸術は人間感情を表現する知覚可能な創作である」という言葉がでてくるが,芸術が「情」に対応するものであることを極めて率直に述べているとともに,表現されたものが「美」に対応すると思えば良いだろう。また,傑作と言われるものは,(ドイツ哲学のように)真実を示すのでなく,「感じ方」を根本的に変える(今までにない感情が起きる)ものであると言ってよい。

形式として表現された芸術作品は決して一般化,類型化されるものではなく,それが,科学との本質的違いを示し,作品が生きているというこそ,感情が表現されていることを示しており,形式を構成しているものは要素であって,実際の作品に使われた材料ではないということへの理解も重要である。>その形式については,シンボルの哲学者らしく,創作とは単なる組み立てではなく,また複合したものでもない,一つのカタチとなってシンボルとなるというが,後述するように,これこそ「カタチは力」というデザイン論に対応するものであり,形式を説明するにあたって,ランプの笠や列車の時刻表を取り上げる一方,音楽なら創作というのに,靴づくりは創作と言わないなどと述べているが,これらのものは「情」とは遠く,デザインに当たるものといえ,彼女の頭のなかでは,他の識者同様,デザインも芸術の一つであったようだ。ついでながら,近年の,いわゆるコンセプチュアル・アートは,「情」ではなく,「知」に偏したもので,見ただけで感じるというよりも,コトバで説明することにも置き換えられるという点で,もはや芸術ではないのかもしれない。

作品を享受するということについては,直観と同じで,経験によらず,同時に仲介者無しで,表現されたものを認識するというもので,科学のような推論は存在しない。ジョン・ロックが「自然の光」と呼んだもので,シンボルは用いるものの,芸術は意味体系では無いのである。

>ついでながら,本書によれば,アリストテレス時代には,ARTは技術と区別されておらず,アリストテレス自身は,現代でいう芸術を,「完全なもの」と「不完全なもの」に分類しており,前者はいわゆる美術に対応するものであった。その前の,プラトンに至っては,ARTは,調理,製靴,医術のことを指し,商業を「支払いの芸術」と呼んでいたように,まさに技(ワザ)であって,まさにデザインに近いものであったようだ。

ドイツの哲学者でナチスへの加担も疑われたテオドール・W・アドルノの「美の理論」(1970,翻訳1985)は,モダニズム芸術観から,非合理なものとされてきた芸術を合理的なものとして捉え,斎藤直樹の博士論文(2003)によれば,「啓蒙の弁証法」の否定的な帰結を超克する可能性を示した点で,美的社会批判の原型たるニーチェに通じる。

フランスの哲学者にして社会学者のピエール・ブルデューの「芸術の規則」(1992,翻訳1995)は,フロベールの小説「感情教育」を社会学的に分析したもので,従来の文学批評が,作者を伝記的になぞるか,作品の内容分析にとどまっていて,作品が生成される歴史的,社会的構造の視点を欠いているという立場からの創作論で,作家は,自らを創造者として,生産するための固有な作業を行っていて,交換不可能な唯一のものであり,作品の価値は内在的にあるのでなく,それに反応・信仰する享受者たちによるものであるという。

岩波講座"20世紀の芸術"の最終第9巻「芸術の理論」(1990)は,現代芸術を理解するために編まれたものであるが,序文で,現在必要とされるのは,芸術教育の内容よりも,芸術理論の歴史的位置についての新たな考察であり,啓蒙に結び付いた批判と別のものになってしまった批評について,新たな論理が必要であるとしている。ついでながら,序文中,芸術が共同体のためのものであることを説明するところで,「デザインが共同生活に不可欠であることで納得される」と述べていることから>デザインはなお芸術の範疇にあると思う一方で,デザインが芸術とは別の存在である本質をさらけ出したものともいえよう。

最後に,"クオリア(感覚的な意識や経験)"の研究に先鞭をつけたアメリカの哲学者ネルソン・グッドマンの「芸術の言語」(1976,翻訳2017)は,訳者の解説によれば,いかがわしいものともされてきた美学を,記号論の立場から全面的に見直し,実に「美」を抜いて「美」を論じるもので,旧来の美学が芸術を自然の模倣としてきたことを断罪するとともに,芸術表現は感情表現とも無関係であると宣告,まさにランガーの「芸術とは何か」を全面否定するものになっている。一例を挙げれば,絵の灰色が悲しいのは,灰色というラベルが隠喩的に「悲しい」ことを指しているからで,灰色そのものが悲しい感情を起こしているのではないという。さらに,科学・芸術を知・情で分けることをも否定し,芸術をも科学の「分かる」に取り込んでしまう,かなり先鋭的で危険とも評されたが,イタリア語訳をしたフランコ・ブリオスキが指摘しているように,グッドマンの美学はプラグマティックなものであり,彼の代表作「世界制作の方法」「ことばの諸問題」と合わせて考察すべきものであるという。>デザイン論としてみるのが良いのかもしれない。

3:人間の活動分野からの見直し

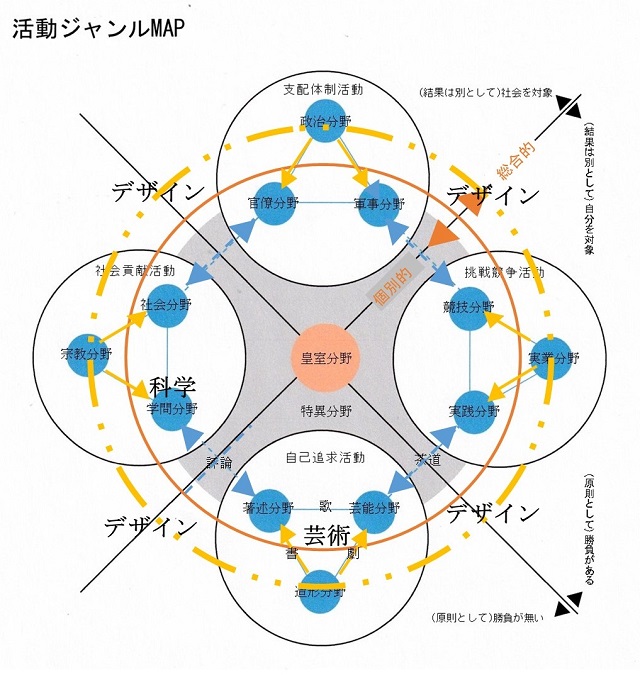

「年齢適活三講」では,歴史上の人物の活動を分類すべく,「活動ジャンルMAP」を作成しており,詳しくは,そのページ(年齢適活三講のⅠ:活動分野を選ぶ)を見て貰いたいが,ここには,その図をベースに,科学,芸術,デザインの分野を説明するため,線や記号,文字を加えたり,色を変えたりしたものを掲載する。

日本独自の存在で活動領域に分けることのできない皇室と,外国人や非・反社会的人物,あるいは,社会から逃避したり,女性などいわゆる影の存在を別にして,一般的に,社会においてどのような活動をしたかを分類すると,4つの領域それぞれに3つの分野があり,合計12分野となっている。このうち,「科学」に対応するのは,社会貢献活動の学問分野で,全体の12分の1に過ぎず,それに対して,「芸術」は自己追求活動全体が対応して,4分の1を占めていることにから,図書分類のところでも述べたように,いかに「知」に対応する「科学」が社会全体を支配するようになっていることが異常であることが知られる。

斜めに引かれた2本の直線によって,(結果は別として)社会を対象にしているか,自分を対象にしているか,(原則として)勝負があるか,ないかという,4つの象限に分けられ,上から反時計周りに,社会を対象にして勝負のある支配体制活動,社会を対象として勝負の無い社会貢献活動,自分を対象にして勝負の無い自己追求活動(芸術),同じく自分を対象として勝負のある挑戦追究活動に配置されるのは,素直に頷けると思われるが,ここでも,近代国家や資本主義と結びついた「科学」が競争(勝負)の極になってしまっていること,「芸術」でさえも,賞があること,値がつくことなどで,競争(勝負)の世界に巻き込まれていることの異常さに気づくべきであろう。

そして,支配体制活動における政治が,官僚分野,軍事分野に支えられるようになること,社会貢献活動では,日本では,もともと仏教の僧侶が担っていたものが,学問分野,社会分野に独立したものになるとともに,宗教の力が衰えていったこと,ついでに言えば,官僚分野が公的に行う社会活動の不足,アンバランスを,民間の社会分野が補う形で,相互に呼応してきたこと,学問分野には著述という行為が必要であるが,評論など,自己追求活動(芸術)の著述分野にそのままつながり,歌を介して,芸能分野にもつながるが,ラスコーの壁画,土偶などから,言葉の無い段階に登場している造形分野が最も原初的存在であると言えるだろう。その造形分野と芸能分野をつなげるのは,前項の芸術のところで話題になった劇ということになろう。

さらに,かつての農水林牧業など生業であったものが,企業となり,急速に発展したのが近代で,それとともに,さまざまな実践分野が展開,日本では,芸能分野ともいえる茶道の存在が,実践分野,ひいては企業分野につながっているのが面白い。最後に登場するスポーツは,戦国時代が終わって,徳川の平和時代に剣術が深化したように,そして,サッカーのワールドカップに世界が熱狂するように,戦争を避けることによって失われる軍事分野の代替となっていることも疑いない。

さて,「デザイン」との関係を考えるために加えたのが,茶色い環の線であり,以上の話を踏まえると,環の内側の部門が個別的であるのに対して,外側が総合的と見なすことができるが,第二話のデザイン,デザイナの概念を思い起こすと,政治分野,宗教分野,企業分野が,それに対応し,それを結び付けているのが,現在のところ,デザインを含んでいる造形ということになり,黄色い破線の環が「デザイン」に対応するもので,「芸術」を超える4分野というだけでなく,4つの象限全てに関わるという点でも,「デザイン」は,「科学」「芸術」とは別の基本的な活動であることが示されたといえよう。

ところで,一般に使われる"もの"のデザインとして,最も総合的なものとされるのは,造形分野に含まれる「建築」であるが,内藤昌「近世大工の美学」(1997)よれば,日本の近世の大工が,それまでの伝統を,古典建築学に昇華せしめたのは,近世の「知」ではあったが,そこで,「美」を説くことは無く,説いたのは「善」のみであったという。>「美」「善」は,「義」とともに,「羊」を含む漢字であり,白川静の解説を援用して,「美」のコンセプトは,本来「善」の属性であり,「型」についても"共生"の様式として展開していると,維新後の西欧化で芸術にされてしまった,「建築」の本質を見事に示していることを付記しておきたい。

念のために申し添えておくと,この図そのものが,「第Ⅲ講:デザイナになる(方法)」の「第2話:暗黙知で統合する方法」に出てくる「マンダラ」の例になるものである。⇒確認してみる。

この論TOPへ

ページTOPへ

第2論:デザイン行為の本質(公理)

はじめに

デザインとは,「用」を「かたち」にして「名」をつけることであり,つきつめれば「かたち」であるといえる。自然界で,さまざまな動植物などが,栄枯盛衰を経て,それぞれの位置を占めているように,人工界で,さまざまなモノやコトが,分かりやすい(人々がお互いに通じ合える)位置を占めるようになることで,情報が氾濫してエントロピーが増大して行くのを抑える情報縮減の役割を果たすものである。エントロピーの語は,熱力学に始まり,そこでは,不可逆性のものであったが,現代の,IT社会の実現の上で,今なお,原点となっている,クロード・シャノンの情報理論は,情報量はエントロピーによって定義され,それによって,情報伝達がなされることを明らかにした点で革命的なものであった。誤解を恐れずに言えば,エントロピーは情報によって制御される,あるいは,情報縮減によって,エントロピーを減じることができる,すなわち,秩序化であり,デザインに直結するものである。ついでながら,シャノンの情報理論は,現代に至るまで,それを超えるものは無いと言われるほど,本質的なもので,シャノンこそ,大デザイナと言える学者であったが,ノーベル賞には対応する部門が無いため、候補にすらならなかったところ,京セラの稲盛和夫氏が個人財産で設立した財団による京都賞の第一回の受賞者の一人になり,京都賞がノーベル賞に継ぐ賞として位置づけられる出発にもなった。受賞に際しての講演で,シャノンが「科学者の発見がいかに素晴らしいものであっても,エンジニア,発明家がいなければ,一般の生活に関係がない」と述べているのは,学者とは別にデザイナがあるということを指摘したものでもあるといえよう。

日本人は情報縮減が得意であるという出だしで述べた第1部の「知情意」の話や,第1論の類例をふまえると,「知・真」にかかわる科学,「情・美」にかかわる芸術に対して,「意・善」にかかわるものとして,デザインがあると考えることができる。デザインが「善(人のためになる)」に対応するものと意識することで,権力が国民支配のためにデザインを悪用した歴史を乗り越えることが出来る。そして,科学には,いわゆるモノ(ハード)を対象とする自然科学と,コト(ソフト)を対象とする社会科学が,さらには両者がクロスするような人文科学があり,芸術にも,絵画や彫刻などモノ(ハード)を対象とする空間芸術と,音楽や劇などコト(ソフト)を対象とする時間芸術が,さらには花火や口芸など,その場限りで終わる芸能などがあるように,デザインも,従来思われているようなモノ(ハード)を対象とするインダストリアル,ファッション,グラフィック等のデザインに対して,コト(ソフト)を対象とする制度や組織のデザイン,さらには,デザインが注目されはじめた頃に登場したテレビの番組や,その後のパソコン,インターネットの登場に対応した様々なアプリのデザインなど,幅広く考えることができる。

第1話:「用」を目的とする(実践)

簡単であるが,次の3点に集約できる。

1:個々の人間や社会において,使用したり,根拠にしたり,なんらかの点で実際に役立つモノやコトであること,すなわち,明確な目的があること。「善」を前提とすれば,(多くの,あるいはハンディを持つような)人に役立つこと。「体」との関係でいえば,何等かの行動に結びつくこと。

2:その目的を実現するために必要となる条件群をできる限り多く明示すること。たとえば,使用するモノについて,使用しやすいなどは当然として,安全であるか,捨てる際に問題はないかなど。

3:それらの条件群を実現するための具体的方法が考えられること,技術的,金銭的問題はもちろん,個々の人間や社会の活動において矛盾なく適用できるなど,すべての点で実際的であること。

いずれにしても,デザインには目的があり,それをいかに明確にできるかが,まず勝負になるということだ。デザインが,科学や芸術と異なる最大のポイントは,あくまでも「用」すなわち何等かの目的にそって役立つものであることである。その目的において,使いやすい,相対的に安いなど,つねに実践に即した価値が求められる。デザインへの評価は,使う人によって決まり,より長く,より多くの人に使われるものが良いデザインであり,制度や組織においても同様で,社会主義が早くに崩壊したのは,とりあえず,自由主義,資本主義の社会デザインの方が良かったということなのである。

さらに説明を加えると,「用」とは,平たく言えば,役に立つことであり,「役」の本来の意味は,人民に割り当てられた肉体労働のことで,第一講で述べた,「知・情・意」を分かりやすく言い換えた「あたま・こころ・からだ」の身体に対応するものであり,「意」そのものであるということである。食器から都市に至るハードなデザインでも,学校のカリキュラムから,国や世界の制度に至るソフトなデザインでも,人々がその上にのって活動する,まさに,身体を動かすものなのである。「役」は,その後,社会の中で個々の受け持ちを果たして行く意味になり,劇などの役にも転じたわけであるが,そこから,「用」を目的にすることは,社会で人間が相互に円滑にするため,すなわち,「善」のためにも必要なものであることを示すものであろう。より純粋に身体に対応するものとして,スポーツがあるが,これまた,デザインと同様,新しく登場した概念であり,第一講のところで,これからの人間の可能性として述べたので,振り返ってみて貰いたい。

念のため,科学と芸術とについて触れると,芸術が全く「用」を目的としないことは言うまでもなく,科学も本来は「用」を目的としないからこそ,色々と発見されていくわけであるが,技術を介して,結果として,製品になったり,制度化されるなど,大いに役に立つことがあるのであり,それら発明・制作は,概念のところで述べたように,デザインとして捉えるべきものであろう。

前論のデザインそのものを論じた書物で取り上げ,公理のところで詳しく触れるとしたヴィレム・フルッサー「デザインの小さな哲学」(1993年,訳は2009年)では,冒頭で,デザインという言葉について,語源的な面から詳しく解き明かしており,名詞的には,デザインの語は,策略や詐術に関係,動詞的には,何かを"脱"しるし化することを意味し,デザイナは,詐術にたけた者,罠をしかける謀略家とされた。>デザインが,未だにいかがわしく,危険なものと思われ,本格的に議論されることが無いのも,そういった意識によるもので,とくに,ナチスがデザインを最大限に利用して,国民を,世界を欺いたという歴史が,デザインが権力支配につながるものという拒絶反応にもなっている。

デザインと近縁の力学や機械の語源,すなわちギリシャ語のメコスも,騙すことや策略を意味し,技術の語源のテクネも,無理して形を出現させることで,プラトンからすれば,技術者はペテン師だったということになる。そして,ギリシャ語のテクネに当たるラテン語がアルス,すなわち芸術の語源であることから,当時は,芸術と技術の区別は無かった,芸術家(アーティスト)もまた,手品師であり,いかさま師だったのである。西洋近代は,芸術を技術と対立させて,芸術家を特別な存在とし,技術者,つまり職人を貶めることになった。>近年,デザインに対応するものとして生まれた芸術工学という分野は,再び,技術と芸術を一体化しようとするものであるが,すでに,「用」から離れて特別なものになってしまった芸術のことを考えれば無理があるといえよう。資本主義下における商品の宣伝広告,さらには,アメリカ大統領の選挙運動などをみれば,フルッサーが言うように,デザイナーが詐欺師であることが実感できる。

続けて,フルッサーは,人間であることが自然に背くひとつのデザインであること,人工的に暮らすようになって,真実と本物を断念することになった,メソポタミアで水路や都市を造った人たちは,当時,未来を開拓する予言者とみなされていたが,まさに,デザイナというべき人たちであったなど,エクセントリックながら本質を指摘している。ギリシャ語では,「真理」と「発見」は同義であったが,三角形は「発明」されたものであり,ガリレオの自由落下の公式も,「発見」でなく「発明」であったと理解されていたように,ケプラーやアインシュタインの公式など,科学は,「発見」でありながら,「発明」であること,つまり,デザインであった。トーマス・クーンのパラダイム論も,デザイナ的な科学者の「発明」がパラダイムを転換させ,一般の科学者は,その上で,真理を「発見」していくと考えれば良いと思われる。

そして,形象(カタチ)は,三角形の内角の和が180度というように,永遠のものであり,デザイナは,その永遠のものを生み出すことから,神の名に値するとさえ述べている。このことが,権力者と結びついたデザイナの恐ろしさを思い起こさせるのであるが,フルッサーは,「神学としてのデザイン」の項をたて,デザインの議論が未だにあいまいなのは,デザインが,東洋的な,とくに日本的な文化に対応するもので,西洋人には理解できないところがあるからとしている。>日本では,刀剣のように,本来武器であるものが美術品になり,相撲なども,単なるスポーツとは異なって,儀式的なカタチになっており,社会全体も,季節のあいさつその他にみられるように,天皇制にもとづく国家のデザインから,食器や料理まで,まさにカタチの文化の国であり,日常的にデザインが体現された国であるといえよう。近年,日本の工業製品やアニメやゲームなどのソフトが世界に広がり,世界中の人々が日本の文化に関心を抱くようになったのも,このことに関係するのだろう。余談ながら,2020年の新型コロナウィルスの世界的流行は,マスクやソーシャル・ディスタンスなど,日本文化そのものが,世界で採用される機会になった。

製品やソフトが世界に広がったのは,そのデザインによるのであって,そのもとになる科学や技術は西洋でしか生まれなかったのであり,西洋での科学は論理的な言説であって,実用的な製品とは関係なかったということである。フルッサーはさらに論を進め,東洋(日本)と西洋の死生観の違いが関わっていること,西洋では,どう死ぬかか問題であるのに対し,東洋では,どう生きるかが問題なのであり,美的,実利的生活を求めることがデザインにつながっているとまで指摘している。>日本人である自分が,本デザイン序説を書いていることの意義を感じざるを得ない。概念のところで取り上げたパソコンOSのウィンドウズは,その枠の上で,世界中の無数の人たちが創造的作業をしていることを思えば,現代の最大のデザインの一つであると言って良いだろう。その一人として,この九品塾が,日本人による,日本人のための,二つの傑作ソフト,データベースの「桐」とエディタの「秀丸」なくしては考えられないことであり,感謝してもしきれないことを申し添えておきたい。,余計なことであるが,フルッサーのようなユダヤ人と日本人との関係についても「日本史話三講」の統治のプロセスを参照し,見直して貰いたい。

フルッサーは,これらのことを述べた後に,「インダストリアル・デザインにおける倫理」の項を設け,現在,①規範を打ち出すものが無いこと,②産業生産が複雑なネットワークになったこと,③製品におけるモラル上の責任が使用者にあるとされてきたことが成立しなくなったことから,デザイナたちが,これらの問いに向き合わなければ,結果的に全面的な無責任になることを指摘,>科学者や芸術家は「用」を目的としていないが故,責任を問われることはないが,「用」を目的とするデザイナは全面的に問われるのである。資本主義の進行に伴って,大企業が権力者のように消費者を支配,その商品のデザインに関わるデザイナは,まさに資本主義の手先になってしまう。著名なデザイナに自殺者が多くみられるのも,その矛盾に耐えられないからと考えられる。デザイナにはクライアントがいるのが普通であるが,デザイナは自らのデザインの責任をクライアントに帰すことはできないのである。デザイナは,倫理的に善でなければならず,ここに,「意」と「善」とは一体であることが結論づけられるといえよう。付け加えれば,英語の善の一般語はgoodであり,goodsが商品を意味するところに,デザインの本質的な意味が隠れているように思われる。

フルッサーの話を終わるにあたり,彼が言うように,日本人がデザインに強いのではないかと感じさせる例を,ここのところ話題になるものから,拾ってみよう。

まず,新型コロナウィルスによるパンデミックが世界的なものになるなか,東京の小池百合子都知事が示した「三密」は,密閉した空間に,人々が密集すること,そして,相互に密接に時間を過ごすことという三つの問題が,感染を広めるポイントになっていることを端的に示し,具体的な行動につながるものにし,明確な対策につなげ,流行語大賞になっただけでなく,世界語にまでなった。

そのコロナ禍によって,ようやく開催の運びにはなったものの,これまた,小池都知事の思惑どおり,無観客になってしまった東京オリンピックであるが,オリンピックとセットであることが当然と思われているパラリンピックは,57年前の東京オリンピックに際して,中村裕医師の尽力で,いわばこの時だけという形で,セットで開催された障害者スポーツ競技大会が開かれたことに始まる。この大会が成功裡に終わったこと以上に,マスコミの記者が「パラリンピック」と名づけたことによって,一気に世界の人々に知られるようになり,開催のスタイルも合わせて,以後のオリンピックに,セットで開催されるようになったのである。ソウル大会の時に,韓国はパラリンピックは止めたいという話になったように,危機もあったが,この時も,中村裕医師の尽力で,開催に漕ぎつけることができたのである。

国際政治の世界に目を向けると,「自由で開かれたインド太平洋」なる語によって,アメリカのみならず,ヨーロッパ諸国がアジアに目を向けることになり,日本の生命線が西側諸国によって守られるという成果を生んだ,まさに外交の勝利でる。表向き,安倍総理の成果であるが,外務省の市川恵一アメリカ局長によるデザインであった。

付け加えれば,今や全く当たり前のようになっている,ユネスコの「世界遺産」も,1970年頃に,ユネスコの事務局にいた日本人の発案,デザインによるものというから,確かに,日本人は,ソフトの面でもかなりのデザイナであるといえよう。

もう一つアリス・ローソーン「姿勢としてのデザイン」(2018年,訳は2019年)では,デザインを「世の中に起こるあらゆる変化が,人々にプラスに働くように翻訳すること」と定義し,デザイナこそ変革の主体であるとみている。女性らしく,第1章で,かのナイチンゲールを医療システムのデザイナとして取り上げて,立場を明らかにし,第11章「好ましいデザイン」においては,デザインについての公的機関(CID)が承認したスーツケースについて,消費者諮問委員会がテストしたところ,大半が不合格になったこと,レイナー・バンハムが述べたように,CIDがきちんとテストせず。見た目の恰好だけで判断したからであると指摘している。

好ましいデザインに不可欠なのが,有用性(役立つこと)であることは当初から変わらないが,最近もう一つの条件として,誠実さが加わった。開発から廃棄・リサイクルに至るまで,ひとつでも倫理的,環境的にひっかかる要因があれば,好ましいと見なされないということであるから,>まさに,「善」に対応するものである。デザインは,スタイリングと間違われ,他の面そっちのけで,表層的なものとなり,商業的に利用されてきたため,ヴィクター・パパネック「生き延びるためのデザイン」では,死傷者を出す上,空気を汚染し,巨大なゴミとなる自動車をデザインしている工業デザイナは危険人物とまで非難している。

第12章「最悪の事態が起こったとき」では,再び,ナイチンゲールの話を持ち出すとともに,オランダ政府がアフガニスタンに建設した街について,危険を省みずに現地に赴いた建築家ヴィレム・ペーターゼンが調査したところ,欠陥だらけであったことを告発したり,ナイジェリアのデザイン起業家ビリキス・アデビイ=アビオラが,密集住宅地を走るようにデザインした自転車によって,スラムからゴミを回収,ウガンダの企業エコヒュエル・アフリカは,農業廃棄物からクリーンで安価な料理用の燃料をつくって,不便なところに暮らす人々に販売,スウェーデンの科学者リーサ・ペトリコウスカは熱帯地方の天気情報を提供する会社を設立したほか,欧米で恵まれない人たちを支援するサービス,難民救済のためのシステムをデザインした人たちを紹介,不幸な状況に対して,政策立案に参画することで,デザインが貢献できることを指摘している。>社会システムデザインは,まさに究極のソフトデザインといえるだろう。

>なお,この本と同じ頃,やはり女性で哲学者で人類学者のアマネリー・モルが,新たな地平を開いたといわれる「多としての人体~医療実践における存在論」を著したが,その結論となる章で,くりかえし「善」のことを述べているのも,共通する点があるように思われる。

第2話:「かたち」に統合して力を発揮させる

建築家・菊竹清訓は,ルイス・サリヴァンの「形態は機能に従う」という機能主義の限界と,丹下健三の「美しきもののみ機能的である」という逆説的な言葉に対抗,それを乗り超えるための新たな設計理論の必要性を感じ,「空間は機能をすてる」と主張,〈か・かた・かたち〉の方法論を示した。〈か〉:本質的段階であり,思考や原理,構想。〈かた〉:実体論的段階であり,理解や法則性,技術。〈かたち〉:現象的段階であり,感覚や形態。菊竹は認識のプロセスとして〈かたち〉→〈かた〉→〈か〉,実践のプロセスとして〈か〉→〈かた〉→〈かたち〉という三つの段階を持ち,さらにその三つが立体的ならせん状の三角構造をもつデザインの方法論を提示した(インターネットの現代美術用語辞典)。

これは,<カ(価)>=個々の要素の価値が,<カタ(型)>=要素を構造配置したパターンを経て,統合された<カタチ(形)>になるということといえる。<カ>は,ドコカ,アリカ,イナカなど,場所を示す音でもある。<カタ(型)>は,プラトンが「国家」に用いたとはいえ,やはり新しい語として認識されたいる"システム"(日本語でいう仕組み(どうなっているかを示す)に近い)では,部分が見えるが,<カタチ(形)>になってしまうと,全体が一つで,部分(構成している要素)を見ることができない。

かたちの「ち」は,いのち,おろち,いかづちなどの「ち」と同じで,血(ち)であり,それぞれ,人間に影響を及ぼし,行動を起こさせるものである。つまり,カタチになることは,力を持つことである。道(ミチ)のチもそうかもしれない。

>念のため,科学,芸術との違いに触れておくと,科学は統合して一つのカタチにするということとは無関係であるが,芸術作品は,デザインが登場する以前より,一つのカタチに統合されたもので,そのカタチが力を発揮するという点では,全く同じであるといえる。そして,第三講で触れるように,デザインは,暗黙知によって,カタチに統合するのであるが,芸術は,そもそも形式知と無関係,というよりは,形式知そのものへの疑念をもたらすものとしても存在意義があるとみなされ,そのプロセスからして全てが暗黙知のようであって全く異なっているようにも思える。さらに,次項で述べるように,デザインは,世界に存在せしめるために,そのカタチに,名づけが必要であるのに対し,芸術の場合は名づけは必要でないという点でも全く別のものであるといえよう。

ヴィレム・フルッサーは,前節で紹介した「デザインの小さな哲学」の「障害の除去のための障害」の項で,実用物は,他の障害を取り除くために使用されるのであるが,それが新たな障害になる矛盾を含み,そこに,造形の核心があるという。デザインはまた,投企すること(プロジェクト)であり,状況を変えるために知性(?)を投じることである。プロジェクトが,作品に構造を授けるものであって,実現の度合を調べることができるとするも,フルッサー自らが亡命していたブラジルの巨大プロジェクト新首都ブラジリアの建設に困惑させられ,かなり詳しく解説している。まさに,モノとしてのデザインとして最大であり,着々と建設されているのと並行して,そのすぐ傍らに,計画とは関係なく,巨大なスラムが形成されたことを指摘した後,デザインとは何よりも「定め(運命)」の別名であり,問題提起とは,その定めを形にしようとする試みであるという。>言わんとしているのは,連帯の契機のことであり,「共」に対応するものであろう。

続いて,「形相と資料」の項では,形(カタチ)を与えることは情報化である,カタチはすなわち情報であり,シャノンの情報理論に従えば,デザインするということは,世界のエントロピーの減少に貢献することでもあるという。さらに,「物ならぬモノ」の項で,かつて存在しなかったソフトなものが広がり,従来のデザイン論が対応できなくなって,新たな定義が必要になってきたという。もともと,制度や組織などについても,デザインとして考えておくべきであったように思われる。「意」との関係でいえば,身体の役割が大きいはずであるが,今や手全体を使うこともなくなり,キーボードや画面のタッチというように,指先だけになってしまったと指摘,自然に対して人間の文化があり,その結果,膨大なゴミが排出される,つまり,自然が文化によって消費されてゴミになるという問題に対応することが,今後のデザインの最大の課題であるという指摘はさすがである。