引田康英の九品塾・特別講座

デザインからみた ユングの転生

第Ⅱ講:格闘・集中し蘇生

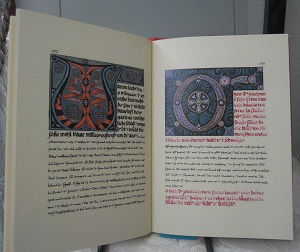

ユング「変容と象徴」第四版(日本語訳・筑摩書房)

ユング「赤の書」(日本語訳テキスト版・創元社)

ユング「赤の書」(セットの図版版・創元社)

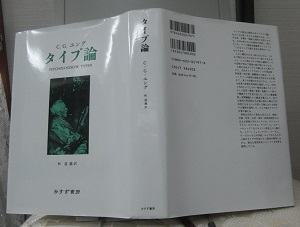

ユング「タイプ論」(日本語訳・みすず書房)

プロメテウス(Wikipedia「プロメーテウス」による)

プロメーテウスは,ギリシア神話に登場する男神で,ティーターンの一柱で,アトラース,メノイティオス,エピメーテウスと兄弟。ゼウスの反対を押し切り,天界の火を盗んで人類に与えた存在として知られる。また人間を創造したとも言われ,ヘルメースと並んでギリシア神話におけるトリックスター的存在であり,文化英雄としての面を有する。>神の世界の創造に対して,人間の世界での創造(人工物)を誕生させることになったということであり,また,トリックスターであったということも,「デザイン三講」でも述べたように,(人を騙す)デザイナの特質の一面を表しているといえる。

名前の意味は,ギリシア語で,"pro"(先に,前に)+"metheus"(考える者)と分解でき,「先見の明を持つ者」「熟慮する者」の意である。弟のエピメーテウスは"epi"(後に)+"metheus"(考える者)と分解でき,対比的な命名とされている。>まさに未来を拓く者なのである。

系譜については諸説あって明確にはならないが,神話の内容は,「ゼウスが人間と神を区別しようとした際,その役割を自分に任せて欲しいと懇願して了承を得ると,大きな牛を殺して,(人間の取り分にしたい)肉と内臓を食べられない皮で包み,(神々の取り分にさせたい)骨は周りに脂身を巻き付けて美味しそうに見せた上で,ゼウスに選ばせ,騙されたゼウスは怒って人類から火を取り上げ,この時から,肉や内臓は,死ねばすぐに腐ってしまうよう運命づけられた。人類を憐れんだプロメーテウスは,ヘーパイストスの作業場の炉から火を盗んで,人類に渡した(人類は多くの恩恵を受ける一方で,ゼウスの予言どおり,その火を使って武器を作り戦争を始めるに至ることになる)。怒ったゼウスは,権力の神,暴力の神に命じて,プロメーテウスをカウカーソス(コーカサス)山頂に磔にし,生きながらにして,毎日肝臓を巨大な鷲についばまれる責め苦を強いたが,不死であるプロメーテウスの肝臓は夜中に再生して生き延び,3万年後,ヘーラクレースによって解放される。不死を捨てると申し出ない限り解放されない筈だったが,毒矢に当たって苦しむも死ねずにいたケイローンが自らの不死を放棄したことで解放されたともいわれる。」

はじめに一言:「リビドーの変容と象徴」を著してフロイトの思想と訣別するも,精神的危機に陥り,ついには地位その他すべてを擲って,自らの内面を書き留め続けることで格闘しながら(「赤の書」),自らの考え方を打ち出す研究に集中して(「タイプ論」),蘇生に至る,まず,形式知を突き詰め,そして暗黙知に入り,新たな形式知へ至る,まさに,「デザイン三講」で示した流れそのものである。>以下は,補足コメント。

小目次

・・・第一論:フロイトと訣別して,精神的危機に陥り,格闘と集中へ

・・・・・・第一話:フロイトとの訣別を告げる「リビドーの変容と象徴」

・・・・・・第二話:「赤の書」を巡るユングの動き

・・・・・・第三話:蘇生し,代表作になった「タイプ論」

・・・第二論:精神的格闘の証し「赤の書」を読み解く

・・・・・・第一話:「第一の書」について

・・・・・・第二話:「第二の書」について

・・・・・・第三話:「試練」について

・・・第三論:学問的集中の証し「タイプ論」を味わう

・・・・・・第一話:歴史的人物にみる「内向型」と「外向型」(序論~第四章)

・・・・・・第二話:「プロメテウスとエピメテウス」と,その展開(第五章~第九章)

・・・・・・第三話:思考型,感情型,感覚型,直観型とのマトリクスモデル

第一論:フロイトと訣別して,精神的危機に陥り,格闘と集中へ

はじめに一言: ユングは,ジェームズに会って確信を得たのか,フロイトの考え方に真っ向から盾突くような書「リビドーの変容と象徴」を著して訣別するも,その反動は凄まじく,精神的危機に陥ってしまう。結局,全ての地位を擲ち,自らの心のうちとの対決を書き留めて行くことで危機からの脱却をめざす(近年,「赤の書」として公開された),ジェームズから得たヒントも踏まえて,自らの考え方を理論化していく研究に集中,代表作となる「タイプ論」を発表して蘇生することになる。第一論では,その8年間のユングの取り組み全体をまず示しておき,第二論で「赤の書」について,第三論で「タイプ論」について,詰めることととしたい。

第一話:フロイトとの訣別を告げる「リビドーの変容と象徴」(1911年)

ジェームズに遭ったが故の到達点となり,フロイトとの決別告げるものになった,いわば形式知から暗黙知に入る前段階の書であるが,日本語として入手できた(ユングが日本に広く知られるようになってからの)ユング「変容と象徴~精神分裂病の前駆症状」第四版(1952年,野村美紀子訳は1985年,筑摩書房)による。⇒フォト

まず,ユングによる各版の序から,経緯等を確認しておく。

第二版の序(1924年)によれば,1911年に出版した当初のものに,技術的理由から手を加えていないとある。「タイプ論」で社会に復帰したのが1920年であるから,そういった理由だけでなく,「赤の書」に沈潜する以前のフロイトと決別するだけの,そして復帰後に代表作になった「タイプ論」の予備的な成果として再版すべきものということでもあったであろう。そして,1911年に出版して以来,実際には固定したものなどありえない治療法を述べているのではないかというものを含めて,多くの誤解を生んだが,本書の内容は,直接には知らないアメリカの若い女性,フランク・ミラー(偽名)の空想の材料になっていたものに,形を与えて仕上げた,ということである。>アメリカのジェームズに遭ったことでなし得た成果であること,ヨーロッパでの叩きに巻き込まれたくなかったことなどによるのであろう。 そして,本書で行った,無意識な,」またなかば意識されていた彼女の空想の再構成は本質的に的を射ていた,と結論せざるを得ないと,自信をもったことも記している。もともとは,報告された短い症例であるが,それをもとに,膨大な物語に仕立て上げている。

1937年の第三版では,旧版とほとんど変わっていないと,短い序をつけただけである。

今回対象とする第四版の序(1950年)で,最初に出版した当初は,時間に忙殺されるなか,自分の頭越しのように書かれてしまったので,できてもうれしくなく,まして,できばえに満足できなかったが,その背後にあった衝迫の実体が意識されたのはのちのことで,フロイトの息苦しいほど狭い心理学と世界観のなかに受け入れてもらえなかった心のなかみが爆発したものだったのである。そして,この本が未完成で不完全であったことによって,その後数十年の道筋,神話とともに生きることになったのである。・・・どのような無意識な,また意識以前の神話がわたしを形成したのか,なんとしても知らねばならなかったが,37年を経過したいま,この課題がはたされたかどうかはわからず,多くを削除し,多数の不備を補わねばならなかったものの,別の本になったとはいえないはずであるとしている。>いずれにしても,形式知から暗黙知に入る段階のことをよく示しているようにみえる。

当初のものではない上,分量も多いため,内容については省略するが,第一部序章の二「二種類の思考」のところで,ジェームズの論を引用していること,大半はフランク・ミラー自身の空想についての話であるが,その三「前史」で,もともとの報告にあったものを紹介,以後は,ユングが仕立て上げていく物語で,おそらく本書全体の核心でもある第二部序章の二「リビドの概念」,三「リビドの変容」のところで,すべてをリビド(性的欲望,性衝動)に帰しようとするフロイト心理学を批判,最後の七「犠牲」は,全体の三分の一の量を占めており,おそらく分裂症になってしまったミラーに代わって,インディアンの神話「ハイアワサ」をもとに,ミラーにとっての支配霊チワンペトルの話を展開する形で終わる。ユングは,結びで,ミラーの空想の陰鬱な終わり方は,無意識によって圧倒される危険が迫っていることをはじめて感じさせた,その決定的な瞬間に中断したということからくるのだろうとし,ミラーの事例は,かなり重症の精神障害に先立って無意識が発現してくる場合の典型的な例であると述べている。

最後に,日本にユングを紹介してブームを起こした秋山さと子の解説がついていて,ユングが,本書を書きつづっていた1911年頃は,ユングは,まだフロイトの精神分析運動の一方の旗手として活躍していたが,すでに自分とフロイトとの間の差異が次第に拡がりつつあることを感じとっており,自己の内的な衝動にかられて,本書を書き始め,おそらくフロイトと,彼の仲間たちには認められないであろうことを知りつつも,途中で変更することも,中断することもできなかった。それを反映するかのように,本書は一見,ほとんど脈絡もなく八方に拡がっていて,読者はユングの思考の路線を追うのに苦労する。彼の不安は的中して,フロイトに容れられず,ユングは孤立して,のちに独自の心理学を確立することになるとし,性欲を主とする生理的なエネルギーの存在を仮定し,その理論から心理的現象を分析しようとしたフロイトの態度と,心理的現象そのものの中に,神話的パターンを見出し,そのパターンが人間の意識に与える強い影響力を重視したユングの態度との,重要な相違点があるといい,ミラー・ファンタジーといわれる女性の創造的空想の報告は,わずか十五,六ページの短いもので,素人らしい詩が二つと,お伽話のような荒筋だけの物語から成立したものであるが,ユングは研究資料として十分使えるものと考えた。現実の対象との関係が不十分なために,事実には向けられずに内的な世界で低迷していた彼女の心的エネルギーは,無意識の中で動き回り,典型的な神話的イメージを作りあげて意識上に浮かびあがるが,彼女は,それを意識化するだけの力も知識もなかったため,最終的に分裂病の発生という悲惨な状況に落ち込んでいったのである。のちにユングが悔やんだように,その意識化を手伝う助力者があれば,この過程は避けられたかもしれないというのが,本書を著した真意であったろう。その上で,この短い報告がユングの目にとまった理由は,それだけでないように思われるとし,本書の第一部,三,前史の中にまとめられている彼女の詩と短文の中には,ユングが生涯,関心を持ち続けていたグノーシス主義的な要因が随所に見られる結んでいる。

第二話:「赤の書」を巡るユングの動き

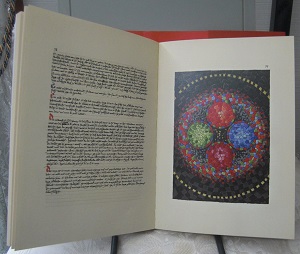

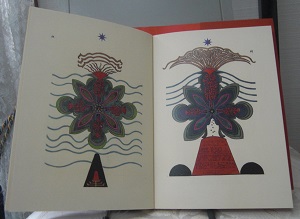

ユング「赤の書」(ユング財団ソヌ・シャムダサーニ編で2009年,日本語訳はテキスト版が河合俊雄監訳(創元社2014年),原著のイメージを伝える図版版が同じく創元社より2018年に出版されている)⇒フォト

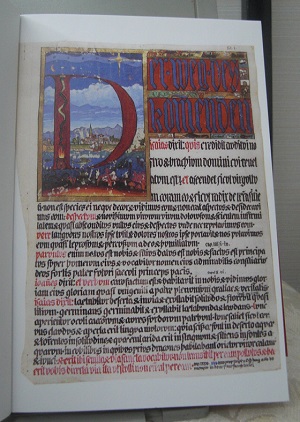

本書は,C.G.ユング著作財団の序に従えば,1913年という人生の一大転換点において,実験として開始され,1930年まで続けられた。のちに「無意識との対決」として知られるようになったように,「内的過程の真相を突きとめるための技法」,すなわち「感情をさまざまなイメージに移しかえるため」「彼を陰で動揺させるファンタジーを捕らえるため」の技法の開発で,ユング自身は,のちに「アクティブ・イマジネーション」と呼んでいる。最初に書き留めたのは備忘録のようなもので,「黒の書」といわれるが,書きたまったところで,それらを推敲し,省察を補足し,装飾文字に書き換え,図版とともに「新たなる書」として一冊の赤い装幀本にとりまとめたのである。>まさに暗黙知の段階をみることのできるものであり,図版版で見て貰えばわかるように,ユング自身,優れたな装幀家(デザイナ)であることを示す。

1930年に,実験を打ち切ってのち,そのまま書斎に置かれ,その後も,数々の洞察を随所に書き込み,1959年頃には完成させようとしたが,何らかの理由で,装飾文字もエピローグも中断,その後も出版を検討するものの,実行には移さなかった。1916年に,無意識との対決から生まれた小冊子「死者への七つの語らい」を私家版で発行しているが,イマジネーション技法を記した同年の論文「超越機能」に関しては,1958年まで発表していない。出版しなかった理由について,ユング自身は未完成の作品であったからとしており,1961年の死去後,彼の遺したさまざまなものとともに,子孫たちによるC.G.ユング相続会に受継がれた。>生前,ついに公開するに至らなかったのは,暗黙知が形式知の世界では通じないものであることを感じていたからであろう。

1983年に,「赤の書」が貴重な文書であることに気づいたC.G.ユング相続会が,ある銀行の貴重品保管室に預け,翌年,新たに設置された役員会が5組の写真複製を作成,子孫たちは初めてそれを詳しく見ることができるようになったのである。1990年代に入ると,著作集が完結する見通しがたち,1994年には,C.G.ユング著作財団に,「赤の書」のとりまとめが委託され,ソヌ・シャムダサーニ編纂によって,2009年にようやく,文章のみを取り出して読めるようにしたテキスト版と合わせて,一般に公開されたのである。

シャムダサーニの編集ノートによれば,現存する草稿が「第一の書」および「第二の書」に至るまでの流れは,1913年から15年にかけての,「黒の書」「手書き草稿」「タイプ草稿」に修正を加えて,装飾字体本の作成を始め,1930年に一段落,1959年に再開するも未完になった。>装飾字体本には,多数の絵も描かれ,ユング自身すぐれた装幀家であることを示すだけでなく,「デザイン三講」で述べたように,デザイナになるには,手を使うことによって頭を働かすことが必要であるということうを地で行くようなものといえよう。⇒フォト 別枠になった「試練」については,1914年から18年にかけての「黒の書」「手書き草稿」「タイプ草稿」を経たものを,1925年にカリー・ベインズが写本するが未完に終わっている。「第二の書」は,1914年4月のファンタジーをもって終わり,「試練」は同日のファンタジーを取り上げて始まっているが,「試練」において初めて,「第一の書」と「第二の書」のエピソードの意味が明らかにされるのであり,当然のことながら,両書を読んでいないと理解できない。そして,「試練」において,「第一の書」と「第二の書」は両方とも同じ作品の一部であることを強く示している。>ユングは,同じ精神遍歴を,別の表現で繰り返したということになろう。

一読した上で,「第一の書」の構成を想定すれば,第1~3章が導入部で,第4章の「荒れ野」から,第6章の「精神の分裂」に至るが,第7章「英雄の殺害」で救われ,第8章の「神の受胎」から,9章の「出会い」,10章の「教え」を経て,第11章の「解決」になるとみることができ,そのまま,「起承転結」になっている。

「第二の書」の第1章「赤い男」は悪魔を表していることから,「第一の書」の神の視点を,悪魔に置き換えて,より深い物語となり,第2章「森の中の城」という第二の冒険から,第14~27章の第九の冒険へと,次々と乗り越えた結果,第18章「三つの予言」,19章「魔法の贈り物」,20章「十字架の道」を経て,蘇生,第20章「魔法使い」に至るのであるが,それが第十の,最後の冒険であり,それまでの章とはけた違いのページ数であることから,全体のまとめになるような答えとして位置づけられているとみることができる。

それを受けて,「第一の書」,「第二の書」全てを復習するかのように見直して,立ち直りへの方向そ示したのが「試練」であり,まさに,暗黙知から,新たな形式知に戻る書になるのである。

「赤の書」全体の扉に当たる部分に掲載されているユングの言葉には,次のように,「赤の書」時代の苦闘のありさまが示されている。

「あなたがたに物語った,私が自分の内的なイメージを追求していた歳月は,私の生涯において最も重要な時期であった。ほかのことはすべてこの時期から見出すことができる。この時期にすべてが始まったのだ。したがって,その後の細かなことはほとんど重要ではない。私の全生涯とは,この時期に無意識から突然現れて,わけのわからない大きな流れのように私を圧倒し,今にも破壊してしまいそうだったことを,徹底的に検討し直すことであった。それは,ただ一人の人生のためにあるだけ以上の素材であり題材であった。その後のことはすべて,外的な分類,学術上の改訂,そして人生に統合することに過ぎなかった。だが,すべてを含むヌミノースな始まりは,この時期であった。C.G.ユング,1957」>ヌミノースとは,ドイツの神学者ルドルフ・オットーが定義した概念で,神への信仰心,超自然現象,聖なるもの,宗教上神聖なものおよび,先験的なものに触れることで沸き起こる感情のことを指す語であり,ユングは「元型的なもの」に出会う時の,人間の本能的な「畏れ」の感覚のことを,ヌミノースという用語に託した。

まさに,形式知>暗黙知>形式知の流れを示すもので,われわれは,今後,西欧に生まれたユングが,科学至上主義のなかで,キリスト教の伝統との葛藤のなか,いかにして暗黙知の世界に入り,いかにして新たな形式知を生み出したかを思い知ることになろう。

第三話:蘇生し,代表作になった「タイプ論」

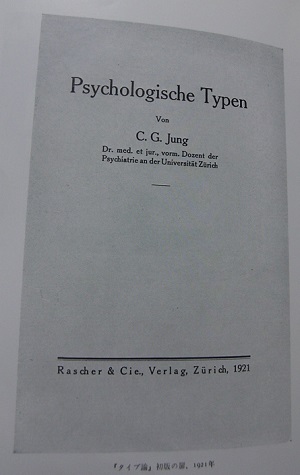

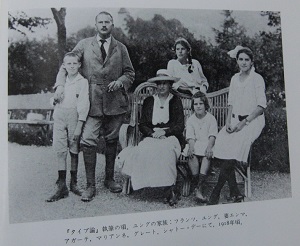

原題を汲んで「心理学的類型」とも呼ばれる。ユング「タイプ論」(1921年,日本語訳は林道義(みすず書房,1987年)による)⇒フォト

林道義の解説によれば,タイプ論の研究はユング心理学の成立にとって,決定的かつ記念碑的な大作である。これによって,ユングがフロイトから完全に独立し,対立を超えた境地に立つことができ,方法論的な基礎が築かれ,意識と無意識の対立と補償の関係が初めて明確に把握されたのである。今では周知のことになっているように,フロイトとの間には,夢すなわち無意識の理解について決定的な相違があり,1912年に,ユングが「リビドーの変容と象徴」を出版したの契機に表面化するが,本書には,ノイマンが「意識の起源史」で指摘しているように,いくつかの点で不十分なところがあったばかりでなく,その翌年のフロイトとの訣別後,ユングは大きな内面的危機に襲われ,創造的退行におちいる。この間,無意識の現れを凝視し,のちに元型的イメージと名づけたほとんどのものを体験し,マンダラを描くことで心の安定を得ることができるようになっていくのであるが>前記の「赤の書」にあたる,注目すべきは,この時期とタイプ論の研究の時期が重なっていること,学界との関係を断ち,専門書も読めないなか,タイプ論の研究だけに集中しているのである。>まさに,形式知から暗黙知に入って,新たな形式知を得るためのオタク的な姿。

タイプ論は高度な方法論の書であり,ユングは,その後,ここで確立した方法論的立場を持ち続けて,最晩年の「結合の神秘」へと,一直線につながって行くのである。林は,以降,その方法論に立ち入って論じているが,第三論での話の先入観にならないよう,触れないこととする。さらに,結論を先取りするようではあるが,「タイプ論」は,いわゆる科学的な専門書というより,アブダクション的な方法によるデザイン的な書といえるものの,なお,いわゆるシステムのレベルに留まっていて,ユングの苦闘は続くのである。

訳者あとがきで,林が,「ユング心理学を,書物を通して学ぶということは,どのような意味をもっているのであろうか。(中略)心理学については体験こそ重要なので,書物はあくまでも準備(低度な)段階で,体験こそ高度な段階であると言う人さえいるくらいである。書物を通して学ぶことは,人との出会いによる直接体験より,学ぶということに関して次元の低いことなのであろうか。」と自問し,自答しているが,いみじくも,本書が,いわゆる「知」すなわち専門書ではなく,行動と一体になる「意」,すなわちデザインの書であることを明らかにするものといえる。その上で,林自らが惚れたユングの三大傑作「元型論」「タイプ論」「ヨブへの答え」と,ノイマンの「意識の起源史」を加えた四冊について,最低限なんとしても日本の読者に良い訳を提供したいとし,その後,「ヨブへの答え」を訳して実現に至ったことに敬意を表しておきたい。

この論TOPへ

ページTOPへ

第二論:精神的格闘の証し「赤の書」を読み解く

ユング「赤の書」(ユング財団ソヌ・シャムダサーニ編で2009年,日本語訳はテキスト版が河合俊雄監訳(創元社2014年),原著のイメージを伝える図版版が同じく創元社より2018年による)

⇒フォト

はじめに一言:本来の姿である図版版では,文章の内容が全く分からないため,テキスト版によるが,700ページ近い厚さのうち,ユング自身の本文の前に,120ページを超えるソヌ・シャムダサーニによる解説があるが,先入観を得ないよう,いきなり本文に入ることとし,その個々の内容よりも,ユングが綿密にデザインした書であることを踏まえて,そのカタチから読み解いてみたい。

| 第一の書 | ||

| プロローグ | 来るべきものの道 | 11p |

| 第1章 | 魂の再発見 | 5p |

| 第2章 | 魂と神 | 8p |

| 第3章 | 魂に仕えることについて | 5p |

| 第4章 | 荒れ野 | 3p |

| 荒れ野の経験 | 3p | |

| 第5章 | 未来への地獄行き | 13p |

| 第6章 | 精神の分裂 | 5p |

| 第7章 | 英雄の殺害 | 4p |

| 第8章 | 神の受胎 | 12p |

| 第9章 | 密儀/出会い | 13p |

| 第10章 | 教え | 12p |

| 第11章 | 解決 | 14p |

| (第一の書計) | 111p | |

| 第二の書 | ||

| さまよえる者のイメージ | 1p | |

| 第1章 | 赤い男 | 21p |

| 第2章 | 森の中の城 | 15p |

| 第3章 | 卑俗なる者の一人 | 9p |

| 第4章 | 隠者/第一日 | 21p |

| 第5章 | 第二日 | 12p |

| 第6章 | 死 | 6p |

| 第7章 | 以前の寺院の跡 | 10p |

| 第8章 | 一日目 | 15p |

| 第9章 | 二日目 | 18p |

| 第10章 | 呪文 | 8p |

| 第11章 | 卵が割れること | 10p |

| 第12章 | 地獄 | 6p |

| 第13章 | 生け贄の殺害 | 10p |

| 第14章 | 神の愚かさ | 6p |

| 第15章 | 第二夜 | 17p |

| 第16章 | 第三夜 | 17p |

| 第17章 | 第四夜 | 14p |

| 第18章 | 三つの予言 | 6p |

| 第19章 | 魔法の贈り物 | 12p |

| 第20章 | 十字架の道 | 8p |

| 第21章 | 魔法使い | 74p |

| (第二の書計) | 286p | |

| 試練 | 試練 | 108p |

| エピローグ | 1p |

以下,ほんのわずかではあるが,「デザイン三講」に関係のありそうな部分を,ページを追って拾ってみよう。

第一話:「第一の書」について

プロローグ「来るべきものの道」は,暗黙知に入る契機について語っており,文全体を通してみると,要は,現世の科学「知」の世界,つまり,形式知のみが認められるような世界を脱することが,何よりも必要であったということになると思われるが,その契機に当たる啓示のようなことが起きて,実行に移すことになった。1913年10月,一人で旅行中に,突然,北海とアルプスの間の北方で,低地の国々全てが,途方もない大洪水に見舞われるヴィジョンが2時間にわたって降りかかり,混乱して気分が悪くなり,2週間後には,もっと激しくなって戻ってきて,これは本当のことだという内なる声が聞こえ,自分の精神が止んだとさえ思い,その後も,途方もない夢に度々見舞われたことによるという。

第1章「魂の再発見」で,自分は望んできたこと全てを達成,外的な欲望が無くなったことで,戦慄に襲われたのだが,そのため,内なる魂を見出す旅に出たということになる。そして,第2章「魂と神」を経て,第3章「魂に仕えることについて」では,「もしもあなたが,自分の魂の主人であると信じているならば,その従者となりなさい。もしもあなたがその従者であるならば,魂を支配しなさい。なぜならば,そうすると魂は支配されることを必要とするからである。これをあなたの第一歩にしなさい。」>あたかも,東洋の禅問答のような言葉が現れる。

第4章「荒れ野」は,キャンバス上の絵はあっても,キャンバス自体は荒れてしまったといい,一旦,全てを白紙化(無)にすることが必要であるということで,これまた,東洋的といえる。第5章「未来への地獄行き」で,1913年から続く夢のなか状態を経て,第6章「精神の分裂」で,私と魂の戦いを語っている。

第7章「英雄の殺害」は,「荒れ野」のヴィジョンに続くヴィジョンで,英雄とは,現世を支配しているところの,証明できないものは存在しないような科学「知」,端的にいえば,アカデミスムのことを言い,「最高の真理は,ナンセンスであることと同じ」という言葉に救われたという。そして,第8章「神の受胎」は,自らが神となる奇跡のことをいうが,同時に,地獄への怖れに対して,「最も深い地獄とは,地獄は地獄でなく,陽気な天国であることに気づくことであり,それ自体で天国ではないけれども,あなたたちが気づく限りにおいて天国であり,あなたたちが気づく限りにおいて地獄なのである。これが神というものの両義性である。」>相変らずの,禅問答であるが,ユングが東洋的であること以上に,暗黙知そのものが禅問答なのであって,東洋の方では,さまざまな形で暗黙知の世界に入る仕組みがあることが,東洋こそ,デザインの先行者であるということにも対応するのであろう。

第9章「密儀/出会い」で,老人エリアとその娘サロメに出会い,エリアと密に対話,時折サリメが口を挟む。そして,彼らの足元には蛇がいる。

対話の結果,「確かに私は,一つの形作られたもの,定められたものとして生きてきたが,(中略)意識を介してだけのことであった。(中略)世界の形になっていないものや定まっていないものを,生きてこなかった」というのは,形式知だけの世界のことをいい,「先に定めること,あるいは先に考えることは(快楽であり),プロメテウス的なものである。彼は特定の考えなしに,混沌としたものに形を与え,快楽に差し出す。」「先に考えること自体には力が無く,心を動かさないが,快楽は力であるから心を動かす。快楽は,形を得るために,先に考えることを必要とし,形がなければ溶解してしまう。」>カタチへの統合の話をしているが,なお,快楽の話が強いのは,アリストテレスの哲学に由来する西洋の限界かもしれない。

その直後に,「私は第三の原理として蛇を見出す。」といい,その後に続く話を見れば,蛇とは「意」に対応するもののようであり,ここに,エリアの示す「知」と,サロメの示す「情」とあわせて,「知情意」の全人的な世界が完成すると見て良く,この章は,まさに,デザインに直結するものといえる。「蛇は,確かな敵であるし,敵対関係の象徴ではあるけれども,賢明なる橋でもある」>「意」の危険性と有効性そのものを指しているのだろう。

第10章「教え」を受けて,「私の思考の世界における自由に私がきづいたとき,サロメが私を抱擁し,それから私は預言者になった」>神にかなう聖人になったことを示しているが,「デザイン三講」で述べた,デザイナは聖人であることに対応する。

最後の第11章「解決」に至り,「この時代の精神はわれわれを性急さへと追いやる。この時代の精神に仕えるなら,あなたにはもはや未来のことも過ぎ去ったこともなくなる。」と,その後,ますます進行している刹那的,つまり「情」のみで動くようになってしまった状況を暴き,西洋人として,「人間が英雄によって救済されるのではなく,自らが一人のキリストになることがこの密儀に属している。このことはこれまで生きてきた聖者たちの例が象徴的に教えてくれる。」と,英雄すなわち「知」でなく,聖人すなわち「意」へ望みをつなぐものの,その後の文章で,「私は意志を持たない方がいいのだろうか」と,逡巡は続く。

「神は原理の結合によって,私の中で成っていく。神はそれらの原理の結合である。」と,結合による統合を指摘,「大戦争の勃発時,男たちがいかに誇りと力にみなぎり,女たちの目にいかに美しさが輝いていたかを目にして,人類は自己犠牲の道に向かっていることが私にはわかった。」,「深みの精神は,人類を捕らえ,自己犠牲を強いる。ここかしこに罪を探してはならない。深みの精神は,私の運命を我がものとしたように,人間の運命を我がものにした。深みの精神は流血を通じて人類を密儀に導く,密儀において人間は自らライオンと蛇という二つの原理になる。」,「私は自分の別の存在もまた望むのだから,一人のキリストにならねばならない。私はキリストにされ,私はこのことを被らねばならない。かくして救済の血が流れる。自己犠牲を通じて,私の快楽は変容され,より高次の原理に移行する。愛は目が見えるが,快楽は見えない。両方の原理は炎という象徴において一つである。両方の原理は人間的な形を脱ぎ捨てる」と結んでいる。>戦争という外的要因の大きさとともに,デザイナの究極の姿を描いているととらえられよう。

第二話:「第二の書」について

「第一の書」が概念的に整理された論文のようなものであるとすれば,「第二の書」は,ユングの持つ,科学への疑問に対する,断片的ながらも膨大な知識が結合されていく過程を,非西欧的な哲学を背景に,メインである人間と,悪魔,アンモニオス(ギリシャの神秘哲学者)との三者によるぶつかり合いの物語になっている。>アブダクションによる論とみることができる。

第1章「赤い男」は,「第一の書」の最後の「教え」「解決」のを敷衍したものであると同時に,錬金術を背景とした物語であることを示している。「第一の書」のように概念的でなく,長さも倍になるので,ほとんど立ち入ることはできないが,第2章「森の中の城」に,「だからあの年老いた学者たちが,滑稽で品位を欠いた仕方で承認を求めて突進するのがわかる。(以下省略)」とあるように,相変らずのアカデミスム批判が顔を覗かせ,第8章「(以前の寺院の跡の)一日目」で,イズドゥバル(ギルガメッシュのこと)との対話のなかで,科学至上の現代文明批判をし,「科学は,信じる能力をわれわれから奪いました。」>まさに本質をついた言葉がでてくる。

第9章「二日目」の末尾を,「あなたの前に卵を置きなさい,原初の神を。そしてそれを眺めなさい。そして,あなたの観照の魔術的な暖かみでそれを暖めてかえすように。」と結んで,第10章「呪文」に入り,呪文とセットで,身ごもった卵のなかを示す,混沌から再構築へ至るような図版15枚が添えられている。第11章「卵が割れること」は,まさに再統合された蘇生であり,最後に添えられた図は,マンダラになる直前のものになっている。

第12章「地獄」は,蘇生したものの,見えてきた現実世界は全く異なるもので,再びわが身をさらすには,まさに「地獄」であったため,第13章「生け贄の殺害」によって,地獄でなくなるようにしようとする。その物語はあまりに強烈で,もしかしたら,出版をためらわせた理由なのかもしれないが,もはや自力でなく,それ以上の力によって動かされる状態となり,最後の葛藤から脱する19枚のマンダラ図が描かれることになる。

第14章「神の愚かさ」でも,「どうやら図書館司書のようである。雰囲気は重々しく~学問上の野心~学者の高慢~傷ついた学者の虚栄心が,のしかかっている」というように,またしても,人間無視の科学至上主義への批判が登場するが,その後,ユングが学界で受け入れられなかったのも当然なのかもしれない。第15章「(その)第二夜」では,自らが狂人扱いされることの話をつくって,医者をも批判,さらに,「キリストを再び見出すのだ。」とキリスト教否定に至るとともに,マンダラが完成する。>のちに「黄金の華の秘密」にであった時に,その曼荼羅とのあまりの類似に驚愕することになるのである。

第18章「三つの予言」で,「魂は私に,未来のことを占う古き世のものを与えてくれた。戦争の嘆き,魔術の闇,宗教の賜物(の三つ)である。そして,「あなたはしかるべきものを持っていることになる。認識し,知智という,あなたの名誉欲と貪欲さ,寄せ集め,組み立て,包括し,応用できるようにし,影響を与え,制御し,秩序付け,意味と解釈を与えるというあなたの嗜癖にはきりがない」と,まさに究極のデザイナになっている。そして,第19章「魔法の贈り物」の中ほどで,「道の力は大きい。この道において天国と地獄は一体となり,下の力と上の力とが道において一つの力になる。道の本性は魔術的で,祈願と嘆願は魔術的である。それらが大いなる道の途上で生じるならば,呪詛と行為は魔術的である。(以下略)」と,ほとんど,東洋の「道(タオ)」を感じさせる言葉が登場し,以後,おそらく全ての成果を語っているような詩的な言葉が続いている。

最後の第21章「魔法使い」は,大枠のところでも触れたように,最後の冒険であるとともに,「第二の書」全体の四分の一を占める分量で,もとの図版版を見ると,行間を大きくあけて書かれ,かみしめるような表現になっている。>無意識(暗黙知)体験の必要性,「知」を超えるべく,「情」,それ以上に「意」の必要性などを語り,のちに,「心理学と錬金術」「結合の神秘」として著されるものの出発点になったといわれる。

第三話:「試練」について

「第二の書」最後の「魔法使い」にそのまま続くような文で,両者を合わせて,「第三の書」としても良かったようであるが,「試練」は,文章のみで図版が無く,それが「赤の書」が未完であったことを示しているのかもしれない。いずれにしても,全体の結論になる予定のものであったが,ユングは,1959年に書いた「エピローグ」で,「私はこの本に16年間にわたって取り組んだ。1930年に錬金術と出会ったことが,私をこの本から遠ざけた。終わりの訪れは1928年にやって来た。そのときヴィルヘルムが,錬金術的な性格の小冊子「黄金の華」のテキストを私に送ってくれたのである。その本の内容に現実への道筋を見出し,私はもはやこの本に取組むことができなくなった。」そして,「この本の内容は表面的に捉える人には,狂気の沙汰かと思えるだろう。(中略)錬金術の助けを借りて,私はついに,その体験を一つの全体の中に整理することができた。(後略)」と記している。>代表作とされる「タイプ論」はいまだ錬金術とは関係なく,暗黙知後の新たな形式知が,錬金術の影響下のものとすれば,なお中途半端な状態にあったといえよう。

この論TOPへ

ページTOPへ

第三論:学問的集中の証し「タイプ論」を味わう

ユング「タイプ論」(1921年,日本語訳は1949年の第八版による,林道義訳「タイプ論」(みすず書房,1987年)による)⇒フォト

はじめに一言:1920年の初版のまえがきで,ユングは,「本書は臨床心理学の分野における,ほぼ20年にわたる研究の成果である。このアイディアは,一方では精神科および神経科における臨床や,あらゆる階層の人々とのつき合いによって得られた無数の印象や経験から,他方では,友人や反対者との私の個人的な討論から,そして最後に,私自身の心理的特質の批判から,しだいに生まれてきたものである。」と,自らの特質をあげることで,さまざまな分野の諸研究は,とくに,哲学に代表されるように,研究者自身の性格が反映することを示しており,「私が意を用いたのは,経験から抽き出した私の考えを,歴史的にも用語においても,すでに存在している知見と関係づけることであった」というのは,学問的には一見当たり前のように見えるが,科学至上の演繹的な論ではなく,アブダクションとして証明していることを仄めかしているといえよう。1937年の第七版序文冒頭で,「この新版には何らの変更も加えられていない」,1949年の第八版序文でも,「この新版もまた大きな変更はない」と述べていることからも,ユングにおいて,確立した書であったことが分かる。

本題に入る前に,本書の章立てを,ページ数とともに,記しておくと,

| 序論 | 6p | |

| 第一章 | 古代および中世の精神史におけるタイプ問題 | 61p |

| 第二章 | タイプ問題に関するシラーの理念について | 68p |

| 第三章 | アポロン的なものとディオニソス的なもの | 12p |

| 第四章 | 人間観察におけるタイプ問題 | 21p |

| 第五章 | 文学に見られるタイプ問題~カール・シュピッテラーの「プロメテウスとエピメテウス」 | 118p |

| 第六章 | 精神病理学におけるタイプの問題 | 16p |

| 第七章 | 美学におけるタイプごとの構えの問題 | 11p |

| 第八章 | 現代哲学におけるタイプの問題 | 23p |

| 第九章 | 伝記におけるタイプの問題 | 9p |

| 第十章 | タイプの一般的説明 | 86p |

| 第十一章 | 定義 | 82p |

| 結語 | 9p |

概観したところ,第一章から第四章までの歴史的にみられるものについての話の部分と,それらを根本的に整理した第五章に,それをもとに現代のタイプを論じる第九章までの部分,そして最後の第十章タイプ論と第十一章の定義という本体ともいえる部分と,大きく三つに分けられるので,以下,それに従って述べる。

第一話:歴史的人物にみる「内向型」と「外向型」(序論~第四章)

「序論」冒頭で,「私が臨床医として神経症患者と接する中で,ずっと以前から気づいていたことがある。それは,人間心理には,多くの個々の差異の他に<タイプの違い>もあるということである。中でもまっ先に私の注意をひいたのは,私が<内向型および外向型>と名づけた<二つのタイプ>であった。」と,本書の目的がそれらを明確にするためのものであることを宣言,そして,慎重にも,本文の前に,ハイネの「ドイツ」第一巻からの引用文,「プラトンとアリストテレス!これは単に二つの体系であることにとどまらず,むしろ昔からあらゆる衣裳をまとって多少とも敵意をもって対立してきた二つの異なる人間性のタイプでもある。(以下略)」を置くことで,>何も近年に生じたものではない,人間にとって本質的なものであることも匂わせている。

そして,「私の経験によれば,ごく一般的に言って,個人は単に内向と外向という大きな違いによって区別されるだけでなく,個々の心理的な基本機能によっても区別される。すなわち,外的状況や内的素因が外向(や内向)の優位をひきおこすのと同じように,それらはまた個々人の中の特定の基本機能の優位も助長する。基本機能,すなわち生まれつきで本質的なものとしてほかの機能から区別される機能には,私の経験によれば,<思考>,<感情>,<感覚>,<直観>がある。これらの機能のひとつが習慣的に優位になると,それに対応したタイプが成立する。それゆえ私は,思考型,感情型,感覚型,直観型を区別する。<さらにこれらのタイプそれぞれが>,先に述べたような客体に対するそれぞれの振舞い方に応じて<内向型か外向型>でありうる。」と,具体的な方法論の前提も明示している。>必ず<私の経験によれば>の語をつけていることが,プラグマティズムの影響下にあることを示しているといえよう。余談ながら,ここまで聞いただけでも,私自身が,<思考型で直観型の内向型>の人間であると認識してしまうほど分かりやすい。

第一章「古代および中世の精神史におけるタイプ問題」では,「客観的心理学が生まれたのはつい最近のことである。」とした上で,まず,グノーシス主義との戦いにおいて,二世紀末のほぼ同時代人であったテルトゥリアスとオリゲネスを取り上げ,前者には,「他に類を見ない高貴な熱意,情熱的な気質,宗教的見解の深い内面性」が見られ,「真理と認めたことのためには狂信的でかつ天才的と言えるほど片寄った態度をとり,(中略)彼の言葉はきらめく剱のように非情なまでに巧みであった」ことで,千年以上も使われた教会ラテン語の創始者で,初期教会の術語を造り出したのであり,いわば内向的知識人の古典的な代表者であったとする。そして,オリゲネスにのうちには,その正反対が認められ,外交型の古典的な代表者であるという。そして,テルトゥリアスは<知性>を犠牲にしたが,<知性>こそが彼を最も強く世俗に縛り付けていたがためであり,オリゲネスが自らの男根を切除したのは,それによって,この世との<感性的束縛>を犠牲にしたという。タイプ間の対立のもうひとつの側面は五世紀初頭の神学論争(ベラギウス論争)にも現れているといい,テルトゥリアスと多くの点で似ているアウグスティヌスのもとで,きわめて特徴的な悲観的原罪説が生み出される。こうした重苦しい考え方に反対して,人間的な価値感情の権利を唱えたのが,イギリスの修道士ベラギウスとその弟子であり,ベラギウス派を匿ったのが,コンスタンチノープルの大司教ネストリウスであり,論争は最終的にネストリウス教会の分離によって終わる。>中国を通じて,日本に入ったとされる景教が,ネストリウス派のキリスト教であった。

続いて,九世紀の中頃に,修道院長ラドベルトゥスが聖餐の葡萄酒とパンが本物の血と肉に変容するという化体説を唱え,偉大な哲学者にして大胆な思想家であるエリウゲナと論争になったが,ここにも,具体的な客体とまじりあう立場をきらう抽象的立場と,客体に親和的な具象的立場の違いが容易に見てとれ,これらを詰めていくと,内向型の思想と外向型の思想は,両方の思考形態が根本的に異質であるがゆえ,相互に理解不能であり,<内向的な人>の思考は<理性的>であり,<外向的な人>のそれは<羅列的>であると言え,それらが,個別の問題を越えて大論争になったのが,<唯名論と実念論の対立>であると,詳しく解説し,思考過程そのものに決定的価値を置く抽象の立場と,(意識的であれ無意識的であれ)感性的対象による方向づけに従う思考や感情の対立であり,この種の対立が生じるのは,どちらかの側がまったく特殊な論理上の欠陥をもっているからでも,ひどく目がくらんでいるからではない。(中略)学問は生の「全体」ではなく,それどころか心理的な構えの一つにすぎず,人間の思考の一つの形式にすぎないのであると結んでいる。

カントの根本的な批判を思い起こしてみると,「知性の内なる存在」と「物の内なる存在」との最も純粋な区別が見いだされ,カントが正しく指摘しているように,論理的な対立の間には第三のものは存在しえない,論理学はすべての内容を捨象することで成り立っているからである。「知性と物」の間に「こころ」があるが,カントは,「実践理性批判」のなかで,「こころの内なる存在」を哲学的に評価し,神を実践理性の公準に持ち込み,「道徳律への・尊敬によって必然的となる最高善への意志から,またそこから生まれる・最高善の客観的実在性の・前提から」生ずるとするという。>「意・善」がデザインに対応するという論に直接つながるものといえ,学問的対立はデザインによってしか乗り越えられないということもできよう。 そして,<想像>のようなものは,外的現実への適応を主要原理とする人々にとっては,忌まわしい無用の長物であるかもしれないが,周知のように,良いアイディアや創造的行為は全て<想像>に由来しており,しかも幼児的夢想と呼ばれるものに起源をもつのである。人生における最も偉大なものを自らの夢想に負っているのは芸術家だけでなく,そもそもあらゆる創造的人間がそうであるという。>これまた,デザイナそのものではないだろうか。

第一章は,ルターとツヴィングリの聖餐論争で終わるが,このように,歴史的に併存し,あることについ対立関係にあった人物の実例を次々と取り上げては,その行動などを紹介して,自らの論を補強していくのは,まさにアブダクションによるものであるといえる。

第二章「タイプ問題に関するシラーの理念について」では,第一章で,実例を挙げてきた二つのタイプ論を,シラーの話によって,それが<内向型と外向型の対立>として固めて行く。シラーは,現代人の劣勢を文化のせい,機能分化のせいであるとし,第一に,直観的知性と思弁的知性がいかにして芸術と学問に分裂したか,嫉妬のためにその応用範囲をどれほど閉ざしてきたかを指摘,個人のなかで,他の多くの機能をすべて犠牲にして,一つの優越機能だけが意味を持つようになってしまったという。シラーがこのような思想を持つようになった背景にはフランス革命の衝撃があったという。>ユング自身が,第一次世界大戦の衝撃を受けたことにつながる。あとは,ほとんど省略するが,シラーが,感覚に独自の存在権を与え,<精神衝動>とは別の<感覚衝動>があり,両者が相互に潤す,現代でいうところの<共生>の理念を示し,<個人主義>が,個性,すなわち人間の<あるがまま>の姿を認める必要性を導き,第三の衝動として<遊び衝動>と名づけた上で,精神,感覚を越えた最上位に置く。遊びや感性でもなければ,理性でもなく,人間の内には意志以外の力な無いと,意志論を展開しているが,精神が「知」を,感覚が「情」,遊びが「意」に対応し,かつ,前二者を超えるものであるということになる。そして,シンボルを「生きている形」と表現し,意志に働きかけて意志を決めることのできる生きた力となるという時,もはや「デザイン三講」そのものになっているようにみえる。

第三章「アポロン的なものとディオニソス的なもの」は,ニーチェが捉えた二項対立に名づけたもので,文化を語るときには当然のごとくに語られるほど一般化しており,ユングもわずかなページしか割いていない。

第四章「人間観察におけるタイプ問題」は,ユングが女性共同研究者のおかげで知ったという,ファーノー・ジョーダンの一風変わった小品「身体と血統に見られる性格」(1896年)によって,批判的に検討している。ジョーダンのタイプ分けは,「内向型の女性(より情熱的な女性)」「外向型の女性(さほど情熱的でない女性)」「外向型の男性(さほど情熱的でない男性)」と続き,最後の「内向型の男性」は,「彼の娯楽は時がたっても変わることはなく,楽しみに対する愛情は純粋であり,単なる不安から楽しみを求めるのではない。」に始まり,「際立った才能をもっている場合,他のタイプなら自分から舞台に出るところを,彼は周囲の人々から前に押し出されるのである。」と結ばれる。>全部の説明が,私自身そのものを示しているようで,なんともいえない気持ちである。

第二話:「プロメテウスとエピメテウス」と,その展開(第五章~第九章)

第五章「文学に見られるタイプ問題~カール・シュピッテラーの「プロメテウスとエピメテウス」」(親切にも,冒頭に一ページ分の訳者の林道義による作品の概要が記されている)は,全体の中ほどで,分量も圧倒的に多く,方法論の核になる章といえるが,序論で,ユングが「私は初めから,プロメテウス・先に考える男・が内向型の人間であり,エピメテウス・行動した後に考える男・が外向型の人間であると言うつもりは毛頭ない。この二人の登場人物の対立とは,実は同一の個人の中での内向的な発達路線と外向的な発達路線との戦いであり,それが文学表現の中では二人の独立した人物とそれぞれの典型的な運命として擬人化されているのである。」というように,それまで述べて来た別の人間や集団間のタイプによる対立を,一人の人間のなかの二つのタイプの争いという視点で深く分析するものである。続いて,ゲーテがプロメテウスの本性がむしろ外向型に属するとしたことにも根拠があるとして,「もともと神話の中でそうなのだが,プロメテウスは(ちょうど古代人の好みどおりに)もっぱら策略と発明の才にたけた男である。ところでゲーテには二つの草稿がある。1773年の「プロメテウス断片」の中では,プロメテウスは反抗者であり,独立した・神に似た・神々を侮る・創造者であり造形者である。」と話を始めている。>いずれにしても,「デザイン三講」の立場からみれば,プロメテウスこそデザイナの元祖といえそうなので,少し詳しく紹介しておこう。⇒コラム

さらに「ゲーテのプロメテウスは,造形し,外の世界に向かって働きかける。彼は彼自らが造形した彼のこころが生命を吹き込んだ存在を世に送り出し,彼が創造したもので大地を満たす。と同時に,彼は人間の教師であり教育者でもある。ところが,シュピッテラーのプロメテウスでは一切が内向しこころ内部の闇の中に消える。同じように,プロメテウス自身も世間から身を隠し,その上,さらに人目につかないようにと,自らの狭い故郷をも立ち去るのである。われわれの分析心理学の補償原理によれば,このような場合は,こころが,すなわち人格化された無意識が,とくに活発になって,まだ目には見えないある作品を用意しているはずであるが,シュピッテラーはそれを「パンドラ挿話」の中に完璧に描き出している。」>自らを振り返れば,そのいずれもが該当するので,その全体がデザイナなのであろう。 「シュピッテラーはプロメテウスを神の領域から遠ざけ,彼には彼自身のこころを与えているが,神性は彼岸のものとして保持され,無意識の中で起こることを意味し,「パンドラ挿話」は,プロメテウスが苦悩している最中に,無意識の中で起きていることを表現したものである。プロメテウスは世間から姿を隠し,人間との最後のつながりも断つが,その間,彼は自らの自己の深みに沈潜しており,このとき彼唯一の対象は,彼自身である。」>暗黙知の世界そのものを語っているといえよう。

その後,「人間は,かつて善であったものといえども永遠に善ではあり続けはしない,ということをつねに忘れてしまう。そして,かつては善であった古い道を,たとえそれが悪い道になっていても,いつまでも歩き続け,多大の犠牲と未曾有の苦労をして初めて,かつて善であったものも今日ではもしかすると古くなってしまい,もはや善ではないかもしれないことに気づくのである。」と,デザインが「意・善」に対応するものであることを改めて認識させられ,ゲーテの魔術師像「ファウスト」には現行の神に対するプロメテウス的な反抗がみられる。(中略)メフィストフェレスはそれゆえ悪魔でもあれば救済者でもある。この像はそれゆえ結合の試みを表すシンボルの担い手とくに適している。」などと述べた後,方法論の中核中の中核ともいえ,マンダラの話にもつながる「結合のシンボルの意味」の項に入り,その冒頭で,「シュピッテラーが問題を無意識的に扱っている部分に注目してみると,すぐに注意を引くのは,悪と結託するのが,自らの意図をもつプロメテウスではなく,集合的良心のみをもち内界の事柄を全く見分ける力をまったくもたない無思想なエピメテウスである,という点である。」と指摘,そして,対立問題を乗り越えるべく,東洋のバラモン教の理解へと入り,「ブラフマンの概念が,以前,私がリビドーシンボルと名づけたすべてによって表現されているとしても,驚くにはあたらない。」と述べる。

「ブラフマンは二つの世界を創造した。そして,(世界の)向こう側の半分に足を踏み入れて考えた。'さてどうすれば私はこれらの世界の中にまで入り込むことができようか'。<そしてブラフマンはこれらの世界に形態と名称の二つによって入った・・・。この二つは,ブラフマンの二つの大いなる怪物である。ブラフマンのこの二つの怪物を知る者は大いなる怪物となる。この二つはブラフマンの二つの大いなる顕現である。」とされるのに続いて,「「形態」とは知力であると説明され,「名称」とは言葉であると説明されていることから,ブラフマンの二つの「怪物」とは知力と言葉であると考えられ,同時に,ブラフマンが二つの世界に「入る」~これは明らかに「関係する」という意味である~ための二つの機能と考えられる。知力によって事物の形態は内向的に「把握される」あるいは「受容される」。また言葉によって事物の名称が外向的に名づけられる。両者は事物の関係であり適応であり同化である。」>「結合」とはデザインのことであり,カタチと名づけによってなされるといっていると思わざるを得ない。

バラモン教に続いて,中国哲学の理解へと進み,「対立する二者の間にある中道という概念は<道(タオ)>という形で中国にも見出される。」と指摘,「道(タオ)は非合理的なものであり,ゆえにまったく捉えがたいものである。」「道(タオ)はまた非存在でもある。」「道(タオ)は創造的な存在であり,父として創出し,母として産出する。道(タオ)は万物の始まりであり終わりである。」「道(タオ)と一つである状態とは<幼児>の精神状態に似ている。」「道教の観念によれば,道(タオ)は<根本的な二項対立である"陽"と"陰"に分かれる>」と続け,最後に,「道(タオ)は意図的に作り出されるでなく,<無為>の概念が重要である。」と続けられるが,この辺になると,禅問答のようになって,西洋人だけでなく,現代人にとってはきわめて難解なものにってしまうが,「要するに道(タオ)の倫理学のねらいは,道(タオ)に帰ることによって世界の根源から生じた緊迫した対立を解決しようとすることにある。」として,十七世紀の日本の重要な哲学者"近江聖人"中江藤樹のこと取り上げ,藤樹が「良知」を「最高善」「歓喜」と理解し,井上哲次郎もブラフマンに関して同じことを述べている。>ユングの博学ぶりに改めて驚嘆してしまう。

続いて,「シンボルの相対性」という項を設けて,中世初期にきわめて特徴的な聖杯伝説を,女性への奉仕との関係から心理学的に解明したいと,器シンボルについて詳しく述べ,マイスター・エックハルトの神概念の相対性についても細かに分析,そして最後に,「シュピッテラーにおける結合のシンボルの性質」を設けて,プロメテウスのことに戻り,そして,結びのごとくに「善の決定的な没落はプロメテウスの介入によって防がれる。」の言葉となる。>「善」あってこそのデザインという本質を見る思いがする。

第六章「精神病理学におけるタイプの問題」は,いわゆる専門の分野に入るものであるが,オットー・グロースという精神医学者の書を引いて裏付けるアブダクション的方法であることは同様である。一つだけユングが言いたかったことに触れると,「グロースが'文明的'天才を外向型に由来,'文化的'天才を内向型に由来するものと考え,前者は「実際的な実行」に,後者は「抽象的な案出」に対応するとし,われわれの時代は広く浅い意識を持っていた以前の時代とは逆に,狭く深い意識を必要とし,'われわれは理念的なもの,深遠なもの,象徴的なものを喜ぶ。単純を経て調和へ~これが高度文化の秘訣である'。と書いたのは1902年のことであるが,現在はどうであろうか。われわれは明らかに両者を・文明<と>文化を・二次機能の一方における短縮と他方における延長を・必要としている。(中略)残念ながら,今日の人類には両方とも欠けている。というより,一方の側に多くありすぎるものが,他方の側にすくなすぎると慎重に表現しておこう。というのは,つねに進歩をよしとするのは,信じるに値しない疑わしいことになったからである」。>ユングが他のところでも述べているように,現代は外向型ばかりが生きやすく,内向型は生きにくい時代になっている。「知」の世界では,内向型の人は研究に専念することで生きる道があり,「情」の世界では,芸術家といわれる人たちの大部分は内向型であったはずなのに,現代の芸術が変な方向にいっているのは,外向型の人たちが出しゃばってきたからとも思える。それらはさておき,「デザイン三講」で論じたこと,とくに暗黙知の話との関係で,内向型の人こそデザイナに向いているともいえるのではないだろうか。

第七章「美学におけるタイプごとの構えの問題」はいわば応用心理学的な話といえる。

そして,第八章「現代哲学におけるタイプの問題」で,前半の古代の話に対応する哲学に戻ってくるが,その冒頭は「ジェイムズのタイプ論」で,まさに,方法論の確立の拠り所がジェームズに,したがってプラグマティズムにあったことが示されるので,少しく詳しく触れることにする。

1:ジェイムズのタイプ論

「現代のプラグマティズム哲学においても,二つのタイプの存在がウィリアム・ジェイムズによって発見されている。ジェイムズによれば,'哲学の歴史はたぶんに人間の<気質>同士のぶつかりあいの歴史である。(中略・そうでありながら)われわれの諸前提のうちで最も重要なもの(=気質)については,語られないのである。'」「次にジェイムズは二つの気質の性格づけに移っていく。風習や生活習慣の領域では,因習的な人間と,奔放に振舞う人間,政治的には,権威の信奉者と,無政府主義者,芸術においては古典派とロマン派に分かれるように,哲学にも,'合理主義者'と'経験主義者'がいる。(中略・それぞれの性格を解説した上で)ジェイムズは合理主義者を'柔らかい心の人',経験主義者を'硬い心の人'と呼ぶ。(中略)'硬い心の人'は'柔らかい心の人'を感傷的であると判定し,逆に'柔らかい心の人'は'硬い心の人'を,粗野で鈍感で野蛮だという。互いに相手を自分より劣等とみなしているのである。」>第一講で述べたように,ジェームズの「プラグマティズム」はそのまま気質論のような書であった。

そして「ジェイムズはこの両タイプの特質を,次項に示すような二項対立として示しているが,直観的には,逆にみえるようなところがあり,ユング自身も,「ジェイムズのような整理の仕方は,さまざまな問題をはらんでいて,このような関係づけが正しいか否かについては,さらに詳しく検討してみなければならない。」という。その上で「具象的思考を好む人は,感覚が優勢であるという特徴を持ち,(自分よりも)客体の方が重要なのであり,外向的である。事実への感情移入に対して,ジェイムズは'硬い'という性質を与えていることになる。」「これに対して抽象家は,ある無意識な型にあわせて形づくり,自ら形を与えた現象から初めてア・ポステオリに<理念>を知る。経験主義者は自分の心理にしたがって,抽象家がぼんやりした前提にしたがって恣意的に形を与えていると思いがちであるが,経験主義者にとって理論が未知のもので,経験の中から事後的に形成していくのとまったく同様に,抽象家にとっても本来の前提・理念ないし原像・は未知のものである。」という。>これを,「デザイン三講」との関係でみると,いずれのタイプもそれだけでは,デザイナになり得ず,最初の形式知の段階では経験主義者すなわち具象家で,暗黙知を経て,抽象家になるとみて良いだろう。この項の最後で,ユングが「現代の学問的精神は具象的経験主義的な方向に偏っているため,理念を表現する者の働きを尊重するすべを知らない。というのも,学問的精神にとっては,事実の方が原形式を知ることよりも価値があるからである。(後略)」と言うとき,科学至上主義批判であると同時に,デザイン前の形式知に留まっていて,未来を拓くことができないということを示していよう。かつて,天才学者といわれたような人たちは,皆,その領域にまで達していたといえる。

2:ジェイムズのタイプ論における特徴的な二項対立

ジェイムズの挙げた二項対立に従って,個々に分析して,内向型,外向型との関係を整理している。内容は省略して,結論のみ示すと,

a:第一の二項対立,<合理主義>対<経験主義>については,さまざまな検討の結果,理念主義も経験主義も合理性を一方的に原理にまで高めるという点で,合理主義をもっていることが明らかになった。

b:第二の二項対立,<主知主義>対<感覚主義>については,哲学的には主知主義が合理主義と混同して使われるので,感覚主義そのものが極端な経験主義にすぎないと,その対立項は理念主義になってしまう。

c:第三の二項対立,<観念論>対<唯物論>についても,前の二つの対立との混同があり,道徳的観念論はけっして内向型の特性とはいえない。というのは,唯物論者も道徳的観念論者でありうるからであると結んでいる。

d:第四の二項対立,<楽観主義>対<悲観主義>については,この有名な対立をそのままジェイムズのタイプに当てはめて良いか疑問であるとし,経験主義者たるダーウィンが悲観主義には見えないこと,きわめて内向的なタイプであったカントが,楽観主義や悲観主義を超越していたことなどから,ジェイムズのタイプ分けとは無関係であり,楽観的な内向型が存在する(ちなみに私自身その典型のように思える)のと同様に,悲観的な外向型も存在しとり,その逆も真であるという。

e:第五の二項対立,<宗教的>対<非宗教的>については,その妥当性は,彼が本質的に宗教をどのように定義していたかによるとし,それ以上に立ち入るのを避けているようだ。

f:第六の二項対立,<非決定論>対<決定論>については,自身のタイプ分けにとってきわめて特徴的であり,外向型の人は客体を求める・客体に感情移入しそれと同一化する・客体への依存を望む・という特徴を持ち,客体から強い影響を受ける。内向型の人はこれとは逆に客体に対して自己主張しているように見え,客体への依存にことごとく抵抗し,客体の影響を退け,客体を怖れることさえる。それだけにいっそう理念に依存することになる。

g:第七の二項対立,<一元論>対<多元論>については,前者が内向型に,後者が外向型に対応する。

h:第八の二項対立,<独断論>対<懐疑論>についても,自身のタイプ分けとの本質的類似を確証するものである。

3:ジェイムズの見解を批判するために

「ジェイムズの功績は,哲学的思考を形成する上で気質がきわめて大きな意味を持つことを初めてある程度詳細に示した点にある。彼は気質の相違に制約された哲学的見解同士の対立をプラグマティズムの見解によって結合しようとする。周知のようにプラグマティズムはイギリスの哲学に由来し,広く普及した哲学思潮であり,'真理'に対してはその実際的な効果と実用に限られた価値しか認めず,場合によってはあれこれの立場から意義が出る可能性に無関心である。それにしても,ジェイムズがこのような哲学的立場の叙述をまさにタイプの対立から説き始め,それによって,プラグマティズムの見方の必然性を基礎づけたことは特徴的である。(中略)対立を心理学的に捉え,それに応じてプラグマティズムのによる解決を図ったのであるが,それは応急手段にすぎず,その妥当性を主張できるのは,気質によって左右される・知性の・認識可能性以外に他の源泉を見つけられない間だけである。」という。>確かに,ジェームズの「プラグマティズム」が一世を風靡したのは,タイプ論が興味を惹いたことにもよると考えられ,創始者パースにとっては,本筋とずれたものであった。

そして「対立する二つの'真理'が,そもそも相手方の立場を正当に評価しようとするならば,まずプラグマティズムの構えを必要とする。だがプラグマティズムの方法がどんなに不可欠であろうとも,この方法はあまりにも多くの断念を前提としており,どうしても創造的形成が欠けるうらみがある。(中略)それゆえプラグマティズムは偏見を取り除くことによって創造的行為に道を開く移行期の構えでしかありえない。」と述べている。>結局,科学的学問(知の世界)においては,プラグマティズムには限界があることを指摘しており,私の言うように,デザインのための哲学であるということになろう。

さらに「ベルグソンはたしかにわれわれに直観と,'直観的方法'を示した。(以下略)」が,「ニーチェはベルグソンとは比較にならないほど大幅に直観の源泉を利用し,それによって自らの哲学的見解の形成にあたり単なる知性からの自己解放を成し遂げた。(以下略)」といい,「プラグマティズムが準備し,ベルグソンが指摘した新しい道は,私にはドイツの~アカデミックとは言えないが~哲学がすでに開いた道であるように思われる」と結んでいることに,大陸哲学を背景とするユングの誇りに近いものが見てとれよう。>念のためであるが,第一講で述べたように,ジェームズはベルグソンの影響を受けて,プラグマティズム的思想に傾斜していったのであって,ジェームズの影響を受けたユングによって還流したともいえよう。

以上である。>この章を読んで思うことは,ジェイムズがかなり典型的な外向型人間であるのに対し,ユングがかなり内向型人間であったということで,それだけに,両者が呼応しあったのだろうということ,そして,ジェイムズが'柔らかい心の人''硬い心の人'と呼んだのが逆のようにみえるのは,私自身が典型的内向型であるがゆえで,ことほど左様に,性格の型が思想的なことに反映してしまうということである。

第九章「伝記におけるタイプの問題」は,大化学者にして哲学者だったヴィルヘルム・オストヴァルトが,優れた自然科学者の伝記を多数比較するで,典型的な心理的対立を明らかにし,<古典型>と<ロマン型>と名づけたことを,いわば挿話のように挟んだもので,「オストヴァルトは,古典型は,個々の業績のすべてがあらゆる点で完璧であるとともに,引っ込み思案な性格であり,周囲への個人的影響が小さいが,ロマン型は正反対で,個々の業績の完璧さもなく,多彩で目覚ましい大量の業績もないが,もっぱら同時代の人々に直接的で強烈な影響を与えるという。彼の書いた多くの伝記を通読すれば,<ロマン型>が外向型に,<古典型>が内向型に当たることが分かる。」といい,以下,オストヴァルトの分析を読んでいくと,古典型(内向型)の人物は自らを消そうと努めたり,感情の文化が進んでいないため,幼児性がつきまとう,あるいは,自らのことに熱中するあまり,弟子のことに思い至らず,教育者になりにくい,そして,思考の成果が後の研究者によって跡付けられるまでは,広い世間からも,狭い専門家仲間からも過小評価されることが多いなどとある。>次々と私自身に符合することがでてくるのには,驚嘆するばかりである。

第三話:思考型,感情型,感覚型,直観型とのマトリクスモデル

第十章「タイプの一般的説明」

以上,ユングが長々と述べてきたのは,この章のためであり,積み上げてきた結論というより,本書の核,あるいはタイプ論の公理ともいえる章で,本来ならこの章のみが独立した書になっていても良いところ,世の中に受け入れられるよう,第九章まで,さまざま形で,先に証拠固めをしてきたといって良いくらいである。基本的な個々の内容に入れば膨大なものになり,本講は,ユングの学問的な方法論を語るのが目的ではなく,デザインからみたユングの転生についての話なので,全て省略するが,内向型と外向型の大きな二枠と,序論で述べていた,思考型,感情型,感覚型,直観型の四つを組み合わせた8つのタイプそれぞれについて説明しているので,その枠組みを図に示すとともに,各人の参考になることも期して,適当に拾い出し,箇条書き的に記しておこう。>念のため,合理的というのは,思考にしろ感情にしろ,各人に共通するものということで,(社会の皆が共通に理解するための)科学や(社会の皆が共感するための)芸術に対応,それに対して。感覚や直観は,全く個別のものなので,非合理ということを意味しているようだ。また,デザインに関わるものである可能性,第三講最後のウィルバーの四象限とも関係しそうである。

外向型:自らを方向づける際に,主として客体や客観的事実を基準とする。既成の状況に対して,たいした軋轢もなく順応し,客観的に存在する可能性を成し遂げること以外に何の要求もしない。他方,客体の中に引きづり込まれてしまい,自分自身を全く見失う危険がある。もっともよく見られる神経症はヒステリーで,周りの人々との過剰な関係,周囲の状況に猿真似といえるほど迎合しようとする一方,つねに他人の関心を集めよう,周囲に感銘を与えようとするように,無意識の中には強度の自己中心的傾向がある。

外向的思考型:理念を用いて思考する際には,外から借りて来た度合い,伝統・教育・学歴などによって伝達されたものであることが重要である。外面的なことになるほど適切で良質なものになり,活動範囲の周辺部でもっとも良い面を見せる。優れた業績をもつ研究者(学者?)が自らの公式の信憑性と普遍妥当性を確信するあまり,それに合わせてデータを捏造してしまう危険性もある。感情において劣等で,自らの傷つきやすいところを守るため,つねに他人のよいところを頭から否定すべく身構えてしまう。このタイプは,思考の優越しやすい男性に見られ,思考は<肯定的><創造的><総合的>であるが,思考以外の機能が首座を占めている場合は,<否定的>な性格を帯びるが,近年,一見しただけではそれと区別できない<神智学的>思考が,唯物論時代への反動からか,急速に世界に広まっている。>とくに「水」について宗教化してしまているものが多いようだ。ユングの「タイプ論」に基づく,ホームページ「ITカウセリングLab」では,代表例は,研究者になっているが,学者一般と見て良いように思われる。

外向的感情型:感情が優越する女性に多く,それを妨げる思考を抑えようとするため,独特の幼児的‐性的な無意識の表象世界を備えたヒステリーが主要な神経症の形態になる。典型的な例は,周囲との感情的関係が非常にうまくいっているのに,時たま,ひどく失礼な意見を口に出してしまう。思考型と同様,これらの人々は,偶然性や非合理なものを意識的に排除し,現実の出来事のうちの無秩序なものや偶発的なものに一定の型を押し付け,意識的意図的になすことは,<彼らにとって>合理的である。>ホームページ「ITカウセリングLab」では,代表例は,演説家になっている。

外向的感覚型:男性の方に多く,現実主義にかけてはこの型にかなうものはない。体験は,「経験」という名に値するようなものにはけっしてならない。>積み重ねが無いということになる。低い段階では,反省しようという気も支配しようとするつもりもなく,直接ふれることのできる現実によって生きている。意外なほど信じ込みやすく,心因性の症状があれば,ためらわず低気圧のせいにし,異をとなえても,空想と思われてしまうだけである。そのため,この型がいったん神経症になると,理性に訴えるような方法で治療することがきわめて困難である。>ホームページ「ITカウセリングLab」では,代表例は,職人になっている。

外向的直観型:客体をもとにした直観によって方向づけられているため,外的状況へ強く依存するが,皆に認められようとする感覚型とは全く異なり,つねに,可能性が存在する方角に向かう。>新しいことに挑戦し続けるようなタイプか,ホームページ「ITカウセリングLab」では,代表例は,発明家になっている。 道徳性も,自らの直観を信頼してその方に進んで身を委ね,周りの幸福に気を配ることなどほとんどなく,周囲の人のことは論ずるに値しないため,非道徳的で思いやりのない人間とみなされてしまう。自らの能力を可能なかぎり多方面に伸ばせるような職業に就きたがる。ということで,商人・実業家。投機家・ブローカー・政治家など多くはこのタイプである。>説明の方はまさにわが身のようであるが,職業としては全く考えられず,前記の発明家ならなるほどと思う。女性の方に多く見られる一方,国民経済にとって,また文化を振興する者として,重要な役割をしている。>女性の社会進出論につなげられないか。 この型の人は自らの生を浪費し,周りの人を生き生きさせるだけという危険を孕み,限界に達すると無意識が反抗,前記感覚型と似た問題を生じることになる。この二つの型を,行動が情理に基づかないことによっていることから非合理的タイプ呼ぶが,知覚が眼前のものにのみ向けられ,判断によらないことから,合理的タイプより優れているとさえいえる。

外向型を終わるにあたって,ユングは,異なるタイプ同士の心的関係(最近の精神医学で「ラポール」と呼ばれている)に興味をもったといい,その本質をなす要因は,相違が認められるにもかかわらず<一致点が存在するという感情>で,それどころか,相違が存在するという認識自体,その認識が共有されているかぎり,すでにラポールすなわち一致感情なのであるという。>以下,略すが,「共の創出」にかかわる話,現在,世界中に広がっている差別をなくす話につながるものである。そして,現代文化にとっては,外向的な構えが原則として人間関係を考えるときの基準になっている。内向的な原理ももちろん存在するが,しかい例外としか考えられておらず,周囲の寛容を当てにしているありさまであると結んでいる。>ユングには将来が見えていたようで,オチコボレ,ヒキコモリ,その他現代の問題の多くはここにあるように思われる。かつて,オタクも同様にマイナス評価であったが,近年,オタクたちの成果がさまざまに見られるようになって変わってきたように見え,少しの救いになっている。そして,「デザイン三講」で述べたように,オタクこそ,デザイナの核かもしれないのである。

内向型:自らを方向づけるさいに,主観的要因を基準にする(主観的な決定因を決定的なものとして選択)。外向型の構えとの違いに<自我は関係していない>ので,この構えを自己愛的,自己中心的などと呼ぶのは,外向型の人が抱いている偏見によるのであって,間違いであり,「主観的にすぎない」という語に非難の意があるのは,現代が外向的評価を優先させているからである。外向型の人からこうした偏見をもたれるのは,断定的できわめて一般化したものの言い方をするため,他人の意見をすべて閉め出そうとしているような印象を与えるからでもある。>わが身を振り返えれば全くそのとおりで,エクセントリックといわれる。 一般的に遺伝するものであるが,この心的構造は絶対に主体の自我と同一視してはならない。典型的な神経症形態は<神経衰弱(ノイローゼ)>である。

内向的思考型:ダーウィンが正常な(事実によって語らせる)外向的思考型の代表であるとすれば,カントはその対極の正常な(主観的要因を拠り所にする)内向的思考型の代表である。>ホームページ「ITカウセリングLab」では,代表例は,哲学者になっている。 自分で道を切り開くことが生きがいで,実務的能力は極度に欠いているのも,いかなる形でも宣伝を嫌うため,そうならざるをえない。自らの理念に忠実なあまり,頑固で強情,他人の言には耳を貸さない。教えることにも興味を抱かず,教材について考え込んでしまうため,教師としては失格である。その思考が同時代人にとって価値をもつのは,その時代になじみのある事実と明白に結びついている場合だけである。>あまりにも私そのもので,身につまされてしまう。

内向的感情型:ほとんどが女性で,しばしばメランコリー気質をもっている。>ホームページ「ITカウセリングLab」では,代表例は,瞑想家になっている。 真の動機はほとんど隠されたままで,目立たず,協調的,他人に働きかけて変えようとするとことが全くないため,その内面的豊かさを外部に伝えるには,非凡な言語的ないし芸術家的表現能力が必要になる。男性を強く惹きつけるところがあり,そのために無意識的な主体が自我と同一視されてしまうと,突如,厚顔無恥な野心と陰険な残虐さで悪名高い女になってしまうこともあり,それ自体,神経症といえるものである。合理的タイプをまとめるところで,外向型よりも内向型の方が誤解を受けることがはるかに多いのも,外向型の人たちが容赦なく批判するからでなく,内向型の人自らも加わっている時代風潮と相容れないからであると,現代の状況をここでも繰り返している。そのついでに,現代芸術といわれるものが,主観的要因が過剰で,悪趣味,戯画的な形になっているのも,この抑圧に対して,身を守ろうとするあまりのものであるという指摘にはなるほどと思わせられる。

内向的感覚型:外から見ると,あたかも客体が主体に対して少しも影響を与えていないかのように見える。感覚の強さに釣り合った表現能力と表現意欲が存在する場合には,非合理性が際立つ,多産な芸術家になる。そうでないと,あらゆる印象は内奥の深淵に入り込んで意識を呪縛して制御することができなくなってしまい,強迫神経症を生じてしまいがちである。>ホームページ「ITカウセリングLab」では,代表例は,夢想家になっている。

内向的直観型:外向型では直観が可能な限り抑圧されるのに対し,内向型の場合は決定的な要因になる。直観が感覚から受け取るのは最初のきっかけだけで,即座に活動が始まるように,外向型感覚が客体を捉えるのと同じくらい明瞭に捉えられてしまうため,自分自身と関係があることすら認識できなくなってしまう。つまり夢想にふけっているといった状況で,非生産的である。しかし,こうしたイメージ(直観)が,場合によってはエネルギーの新しい流れを促すような見解を産み出す可能性をもっていることから,外向的直観型とは別の意味で,民族の心的生活にとって欠くことのできないものである。このタイプが存在しなければ,イスラエル民族に預言者が現れることはなかったであろう。直観がとらえるイメージは,遺伝的,無意識的で,先祖代々が営んできた心的機能の諸活動の沈殿物を表しており,預言者的な洞察をもたらすことは,これがあらゆる経験可能な事柄の法則的な経緯を表す元型と関連している。特化してしまうと,馬鹿と天才は紙一重といわれるような夢想家を,正常な場合は,知覚されたものに形を与える芸術家を産み出す。>ホームページ「ITカウセリングLab」では,代表例は,芸術家になっている(前記と合わせて逆になっているはこのせいか)。指摘されていることを素直に読めば,芸術家というよりデザイナと言う方が当たっているようだ。 変種として,自分ないし世界にとっていかなる意味をもっているのかという疑問をもつに至ると,永遠の意味には適っているが,目の前にある現実には合わないものになり,話すことは世間の人々の話すことと違っていて,他人を納得させる道理に欠け,結局,荒野に叫ぶ説教者になってしま,やはり,強迫神経症を生じてしまいがちである。>もしかしたら私自身こちらの方になっているのかもしれない。

非合理的タイプをまとめると,この二つの型は外から判断する人にはほとんど理解できない。>ナゾの人ということになる。 外向的合理的な立場から見るとおよそ人間の中で一番の役立たずということになろうが,より高い立場から見ると,この種の人間は,豊かで活気に満ちた世界が,内面にも存在するという事実の生き証人である。その時々の精神的流行に惑わされない人々にとっては,教えられることの多い人たちである。つまり,文化の促進者であり,教育者である。自らの生き方を通して,口で語ること以上のことを教えてくれると続けわれわれの文化から残念ながら失われてしまった,他の可能性を教えてくれるのであると結んでいる。>「化石」としては実にありがたい言葉である。

この論TOPへ

ページTOPへ