引田康英の九品塾・特別講座

デザインからみた ユングの転生

第Ⅲ講:錬金術により確立

ユング「黄金の華の秘密」(人文書院,新装版)

「元型論(増補改訂版)」(紀伊國屋書店)

安藤礼二「井筒俊彦 起源の哲学」より,

井筒俊彦は,自ら'無垢なる原点'と記し,ディオニュソスの憑依(闇)と,プラトンへの回帰を唱えたプロティノスの一即全(光)をキーとする「神秘哲学(~ギリシャの部)」で哲学の発生を論じたが,プロティノスの光の哲学の位置づけが変遷していく契機になったのは,1967年から参加し始めたエラノス会議でのさまざまな人々との出会いで,あまりにも論理的になりすぎてしまったイデアの理解を,「体験」にまで戻すことにあった。>「知」から「意」への転換は,ユングと同じである。

井筒俊彦は,「スーフィズムと老荘思想」を刊行した翌年にエラノス会議に参加し,その2年後には,最終講義「大乗起信論」をもって,慶応義塾大学を退職,同年,エルサレムのヘブライ大学で,のちに,「存在の概念と実在性」に収められた「存在一性論の分析」について講演,海外に拠点を移し,カナダのマックギル大学正教授に就任して,哲学者最初の頭脳流出になる。>補足しておくと,ユングとは直接会っていないが,井筒の種子論は,ユングの元型論に近いと言われ,ユングの弟子で,その心理学の紹介に努めた河合隼雄がさまざまな人たちと対話した一人として,全対話2「ユング心理学と東洋思想」(1989年)に収められている。

井筒俊彦は,1956年,初の英文著作「言語と呪術」を出版,「一般言語学」で有名なソ連の言語学者ヤコブソンに高く評価されて世界に知られ,以後,英文で,コーランを素材に意味論的分析していくことになるが,井筒にとって,イスラーム研究と東洋哲学研究,詩学研究は別個のものでなく,そのいずれにおいても,「超越のことば」の発生の条件およびその構造を問うものであった。「言語は論理(マジック)であるとともに呪術(マジック)である。」のであり,哲学的意味論のアルファでありオメガである。井筒は,同名のエッセイ「哲学的意味論」で,エラノス会議の主催者側から打診された専門領域の名称で,自身が抱いてきたイデーを最もよく表現していると述べて>まさに,ユングと重なっていることを示していると言えよう。

詩人であるともに,言語の論理的かつ科学的な研究者であること,しかも,言語の発生,意味の発生を徹底的に論じるためには,人文諸科学のあらゆるジャンルを横断し,そこに一つの総合を打ち立てなければならない。そのような井筒の立ち位置は,日本の,あるいは世界のアカデミズムのなかではきわめて異例なものであった。>ユングと同様,科学者というよりデザイナであって,アカデミズムすなわち「知」の世界から敬遠されてしまうのである。

井筒の「意識と本質」が,一読してきわめて難解な印象を与えるのは。「本質」の否定と「本質」の肯定という根本的な二つの対立に,まずは「本質」の概念をめぐる二つの対立が,次いで「本質」の肯定をめぐる三つの方法の対立が重ね合わされているからである。対位法的な思考が重層化されているのだ。さらに「意識と本質」には目次も章立てもない。井筒の無意識が発露するまでに論が進められている。・・・「本質」の肯定をめぐる三つの方法とは,意識と存在の深層に「理」が,その上に「根源的なイマージュ」が,そして表層に「名」が存在すると考えるものである。・・・結局のところ,「意識と本質」の主題は,意識と存在を「無」へと消滅させる禅的な方法と,意識と存在から「無限」を生み出す密教的な方法の相克と総合に絞られる。>まさに,ユングの「赤の書」に対応するような,暗黙知の世界であろう。

ユング「心理学と錬金術」(人文書院)

「個性化とマンダラ」(みすず書房)

ユング「結合の神秘」(人文書院)

ニュートン訳「エメラルド板」

これは真実にして嘘偽りなく,確実にして最も真正である。下にあるものは上にあるもののごとく,上にあるものは下にあるもののごとくであり,

それは唯一のものの奇蹟を果たすためである。

万象は一者の観照によって一者に由って起こり来たれるのであるから,

万象は一つのものから適応によって生じたのである。

太陽はその父,月はその母,風はそれを胎内に運び入れ,地はその乳母である。

全世界におけるあらゆる完成の父はここにある。

それが地に転じるならば,その力は円満となる。

地を火から,微細なものを粗大なものから,非常なる勤勉さで丁寧に分離するがよい。

それは地から天に昇り,ふたたび地へと降って,上位のものと下位のものの力を受けとる。

この方法によってそなたは全世界の栄光を得,それによって一切の無明はそなたから去るであろう。

その力はすべての力を凌ぐ。それはあらゆる精妙なものにも勝り,あらゆる堅固なものをも穿つからである。

かくて世界は創造された。

これに由って来たるところの驚くべき適応,その方法(もしくは過程)はここにある通りである。

ゆえにわたしは全世界の哲学の三部を具するをもってヘルメス・トリスメギストスと称される。

太陽の作業についてわたしの語ったことは完遂し畢る。

河合隼雄編「箱庭療法入門」(誠信書房,1969年)

箱庭療法は,1929年に,イギリス・ロンドンで,ローエンフェルトが,子供のための心理療法の一手段として考案したもので,>ユングが錬金術と出会った翌年にあたる。 その後,彼女の教えを受けたカルフが,ユングの分析心理学の考えを導入し,成人にも効果のある治療法として発展させたという。本書の編者河合隼雄は,ユング研究所に留学中に,カルフの教えを受けて,わが国に紹介するとともに,天理大学と京都市カウンセリングセンターで,この技法を用い,その後の治療例も多いことから,効果的な技法として発展しつつあるという。Wikipediaで補足すれば,河合は,1962年からユング研究所に留学,1965年に,ユング派分析家資格取得するとともに,箱庭療法を日本へ紹介,その後,日本箱庭療法学会の設立に携わり,1985年に設立された国際箱庭療法学会の創設メンバーであった。

ローエンフェルトは,子供の場合はほとんど説明の要がないが,成人の場合,困惑する人には「日本の庭園の様子を例にとって」説明したという。>狭い場所に宇宙を創造している日本庭園を引き合いに出すのは,流石にガーデニングの国,イギリス人ならではと思う。ユングの訓練を受けたカルフは,治療者と患者の関係を重視し,患者の自己治療の力を最大限に利用とし,さらに,ユングの研究した象徴や意味を箱庭の表現に適用しようとしたという。>まさに,「個性化とマンダラ」の応用である。 「箱庭表現の諸相」の章では,①統合性,②空間配置,③主題が挙げられている。>そのままデザインの話になる。主題のところで,ユングの挙げる元型で,本文の方でデザイナそのものにつながるものとした,トリックスターのイメージがとくに話題にされていることも指摘しておきたい。

以下,事例については,本からの写真で紹介しておこう。

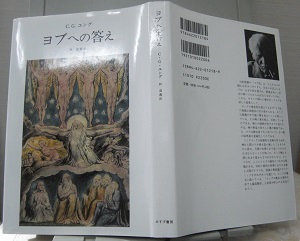

ユング「ヨブへの答え」(みすず書房)

徐福伝説は,事実を反映しいると思われる

紀元前3世紀頃,朝鮮を経由して弥生文化が入って来たという見方に対応するのが,日本各地に残る徐福渡来伝説ではないかと思われる。各地に伝説が残るのは,渡来する段階で相当に分散して漂着したことにもよるとも考えられるが,後述するように,徐福の末裔が展開していったことによる方が大きいのではないかと考える方が辻褄が合うようだ。徐福は,徐市(じょふつ)とも書かれるが,山東半島一帯にあった斉の国の方士(道教の神遷思想に強い関心を抱修行者)であったらしいが,徐福にしろ,徐市にしろ,ユダヤ系の名ヨブの漢字表記である,つまり,ユダヤ人であった可能性が高いのである。最近になって,中国で徐福の墓が見つかったところは徐阜村というが,これもヨブの漢字表記である。

秦の始皇帝が天下巡遊した際に出会い,東海すなわち日本に派遣されたといい,その際,あらゆる職能の数千人の船団を組んで渡来したといわれ,日本の文明を一気に進ませるとともに,それ以前の縄文時代以来の自然の神々から,先進的な道教の体系をもとにした神話体系を構築していったと考えられる。第4章に記すように,応神天皇渡来時には,やはりユダヤ系とされる秦氏(ハタ系)が,その当時の朝鮮の道教にもとづいて,神社体系を再構築し,のちには唐が道教を重んじた国であったことから,遣唐使によって,道教の思想が,さらに強化されて行ったということのようだ。山東省は,のちのちも,道教の拠点として,宗教としての体系化を進めていく場になって行く。

始皇帝の意を受けた徐福は,さらに東方の日本での建国をめざして渡来したといっても差し支えないので,その始皇帝によるほとんど突然のような中国統一について,見直してみよう。秦国そのものは,紀元前770年に,現在の中国の西端部に興ったといわれ,さらに西方の中近東由来の養蚕・機織りなど先端技術得て勢力を振るい始めて,同325年に初めて王を名乗り,その後諸国を次々と滅ぼしてはいったのであるが,あくまでも多数あった国の一つでしかなかった。そこに,同221年に登場した始皇帝が一気に中国全土を統一したわけであるが,わずか15年で滅亡してしまうという奇跡的な状況を説明するには,特別な状況があったと考えざるを得ない。

ところで,旧約聖書のなかの「ヨブ記」は,「義人の苦難」を扱った文献として知られているが,紀元前5世紀から前3世紀にかけて成立したようで,まさに,徐福の時代の直前にあたる。作者に擬せられているヨブはウツ(太秦のウズの語源ともいわれる)の地の住民のなかでもとくに高潔で,ヘブライの神の不可解なやり方を問題視,その答えを出すべくヨブ記をまとめたと言われるから,のちのキリストのように,逸脱したユダヤ人であったと思われる。サタンによる襲撃にも屈せず,神を勝利に導いたことで,羊,らくだ,牛,ロバ,あわせて3万頭以上を与えれたが,次項で述べるように,中央アジアの民族を象徴するものではないだろうか。七人の息子と三人の娘をもうけたらしいので,その後,一族が各地に展開していったと考えてもおかしくないだろう。

後述するように,神武天皇からのいわゆる欠史八代は,単に神話の世界ということでなく,崇神天皇になって大和入りする(いわゆる神武東征)までの,徐福の末裔による北九州の邪馬台国時代を示すものになっていると考えられる。中国には神武天皇と徐福が同一人物であったという説まであるが,神武天皇の倭名カムヤマトイワレヒコの,不明とされてきイワレの語について,古代ヘブライ語にあたってみると,なんとイワレ(イヴレ)はヘブライ人そのものを指す語だといい,神武天皇・崇神天皇とも倭名がともにハツクニシラススメラミコトというように,始皇帝と全く同じ名づけられ方になっているのも,つながりを示しているのではなかろうか。

ここまでくると,ユダヤ人の中国方面への展開の歴史を,さらに遡ってみたくなろう。いわゆるユダヤ人の離散(ディアスポラ)は,BC722年アッシリアによって北イスラエルの12支族が流浪の途に出,そのうち10支族は行方知れずなったとういうのがの始まりで,紀元前587年のバビロン捕囚によって拡大し,同332年のアレクサンダー大王のパレスチナ征服によって決定的なものになった。ユダヤ人の多くは西方に向かい,後にヨーロッパで嫌われる民族になることは良く知られているが,東に向かった一部については,あまり知られていない。

「宋氏日本伝」には,最初の神天之御中主の23世後の彦ナギサが筑紫日向の地,つまり伊都国に着いたと書かれているらしいが,彦ナギサがすなわち徐福で,ディアスポラによって故地パレスチナから出た時からの歴史を,この23世にこめたものと思われる。とすれば,戦前に紀元2600年と言っていたのが,まさにパレスチナ出地からの年数を表しているのだと気づかされる。

紀元前4世紀には,現在のキルギス周辺にユダヤ人がいたことが確実になっている。キルギスの古都オシ(まさにオシ系のルーツを表している)には聖なるソロモン山(現在はイスラム教なのでスレイマン山と呼ばれる)があり,アレクサンダー大王の東征は紀元前320年に,この少し西側でストップするが,おそらくキルギス側に,(砂漠の民であることを示し,後の弓月国にもつながる)すでにユダヤ人が建国した月氏国があったことによると思われる。そして,アレクサンダー大王の圧力を受けて東進し,秦を支配することになったのが,月氏国の支配者であった始皇帝だったのではないか,つまり,当時の中国で隔絶した技術などを有するユダヤ人に近かったからこそ奇跡が実現したのではないかと考えられるのである。実に,キルギスには「自分たちは西方(つまり砂漠の地)から来てここに止まったが,さらに東に行ったのが日本人である」という言い伝えがあるのである。そして,現在のオシには"ルフ・オルド"というイスラム,正教会,カトリック,ユダヤ教,仏教の五大宗教を合わせた公園が作られており,このことからもキルギスにおけるユダヤの存在が大きいことが分かるのである。

中国のことを秦といい,音が転じてCHINAというようになったばかりか,秦の始まりと同じ頃に登場した古代ローマも,紀元前27年に諸国を統一してローマ帝国となり,皇帝が登場すること,大秦国という漢名なったことなどからみても,やはりユダヤ人がその創設に寄与したと考えても良いだろう。いずれにしても,シルクロードは,ユダヤ人が商いの中心になっていたのである。 タクラマカン砂漠にいたというシルクロードの謎の民「楼蘭」は,始皇帝時代に隆盛であった月氏の勢力圏内にあったが,BC176年に,匈奴の支配下になって以降,その存在が消えていったといい,ユダヤ人に近い人たちであった可能性もあるといえよう。

秦帝国,ローマ帝国に共通するのは,大規模な土木・建築という建造技術と国家支配システムの構築であるが,前者が一瞬にして終わってしまったのは,漢民族という大きな塊に屈してしまったから,もしかしたら,徐福のような有能な人材がいなくなってしまたからかもしれず,後者が極めて長く続いたのは,ユダヤ人の持つ能力が発揮され続けたからではないかとも考えられる。ユダヤ人の国家支配システムを構築する能力は,その後,金融によって世界支配システムになり,GAFAなど,現代のインターネットによる世界支配につながっている。その上,アインシュタインやマルクスなど,世界を支配する知的な思考や思想の面でも,世界を支配するようなものを生み出しているのである。

⇒日本史話の第一講へ

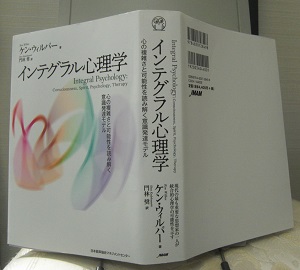

ウィルバー「インテグラル心理学」(日本能率協会マネジメントセンター)

「ブロンディからユングまで」

書籍編集者小澤祥子が担当した「トランプ時代の魔術とオカルトパワー」という本に関わる話で,彼女の話を要約させてもらうと,ロックバンド「ブロンディ」の創設メンバーからオカルト研究家に転身した著者のゲイリー・ラックマンが,2010年に,意識・科学・ノンデュアリティ・スピリチュアリティをテーマとしたイギリスのTVチャンネルのインタビューを受け,動画「わたしの旅-ブロンディからユングまで」として配信されたことを紹介,ゲイリーは子ども時代にもモンスター映画やコミックに少なからぬ影響を受けたが,実質的にオカルトとの出会ったのは,1974年に仲間たちとと共にニューヨークにやってきて,オカルト的テーマを独自のコンテクストで見ていたコリン・ウィルソンの70年代初頭の作品群に含まれていた現象学,西洋哲学,サルトル,実存主義,ニーチェ…などなどの思想には大きな影響を受けるようになったのが転機になったという。第二の転機となったのは,1981年のロサンジェルスへの活動拠点の移動で,まず,魔術やグノーシス系の儀式をおこなうクロウリー系の魔術団体に接するが,ほどなく,クロウリーの思想の閉鎖性や利己性,メンバーたちの受動性に違和感を覚えて距離を置き,ふたたびウィルソンの書籍を通して,ウスペンスキーやグルジェフなど,深い洞察に富む思想家に邂逅し,同時期,自分の中に存在する闇との対峙というユング的コンテクストからのグノーシス主義への関心も芽生えたという。40歳ころから,家庭生活での波乱,ブロンディー再結成への誘いとともに,大学にも戻って哲学の学位を取得し,1996年には,覚悟を固めて,書籍執筆に専念するためにロンドンへ移住。この間にゲイリーが大きな関心を持ったのがルドルフ・シュタイナーで,特に影響を受けたのが,イギリスの思想家オーウェン・バーフィールドによるシュタイナー論で,さらにはジャン・ゲブサーにも相通ずる「意識の進化」というテーマにも強く興味を引かれている。そしてもう一人,このインタビュー時の新刊の主人公でもある,ユングで,70年代初期,カウンターカルチャーのカノンのひとつだったユング作品を,ゲイリーも早い段階から読んでおり,「ユングもグノーシス的であり,'わたしたちは本当は何者であるか',つまり個性化=わたしたち自身になることを説いており,それは自分自身のこれまでの旅についても説明してくれた」といい,しかし,ユングもシュタイナーも決して読みやすくはなかったため,科学・哲学/オカルト・神秘という彼らの相反的な思想が語るものを引き出してまとめたい,と考えたことが彼らについての書籍執筆のきっかけになったという。ユングは夢分析で有名だが,ゲイリーも非常に長期間,夢日記をつけており,ユングが「赤の書」に綴ったこととの共通点を感じているとのこと。「無意識は現実となる」「わたしは無意識を現前として感じ,夢やシンクロニシティのなかでそれをかたちあるものとして感じた」「ユングとシュタイナーの本を書いてても,内と外の体験はひとつであることを感じる」,以下,省略。

ケプラー「宇宙の神秘」「宇宙の調和」について

1571年にドイツで誕生したケプラーは,神学と数学を修め,コペルニクスの地動説を知るや,25歳の時,処女作「宇宙の神秘」で,巻頭の挨拶で端的に述べているように,神の創造した宇宙モデルを考察し,5つ正立体図形が基本になることを提示,それを証明すべく研究課題にする。その直後に反宗教改革で追放されたが,「宇宙の神秘」を目にした,コペルニクス派の大天文学者ティコ・ブラーエに招かれ,その翌年にティコが死去すると,遺された膨大な観測データを解析し,38歳の時,のちにケプラーの第一,第二法則と呼ばれる発見を含む「新天文学」,すなわち「傑出した人士ティコ・ブラーエの観測にもとづく火星の運動に関する注解によって語られた天体物理学もしくは原因探究の可能な新しい天文学」を発表,近代天文学を確立するに至る。すると,ひたすらデータばかりを追った,つまり近代科学そのもののような空しさを超えるべく,「宇宙の神秘」以来温めてきた思索の総決算・集大成し,48歳の時,「宇宙の調和」を発表,訳者の岸本良彦によれば,その後は消えてしまう,古代・中世思想の伝統を継承し,科学史の分水嶺に立つケプラーのみが書くことのできた,ヨーロッパ思想史上の至宝である。

ケプラー「宇宙の神秘」(1596年,ラテン語からの日本語訳は1982年,その新装版2009年)をみると,冒頭の献辞に「どのようにして神は,建築家と同じく墨縄と定規で建設に立ち向かったのか・・・」と言いながら,「たとえわれわれの実生活に何の利益をもたらさなくても,画家や音楽家をほめたたえ,高尚なものとみなしてる」と言い,自らの取り組みが,芸術と同じようなものと,科学の登場を予見させる。続く,読者への序の冒頭で,神は,ピュタゴラスの時代から今日まで広く知られる5つの正立体に注目し,惑星の数と相互の距離の比と運動の理法をそれらに適合させたことを明らかにしたい,基本的事項は,惑星軌道の数と大きさと運動の三つであると,前提はさておき,手法は,まさに科学的取り組みになっている。そして,正立体の配列と,惑星の配置が対応することを見出したことが本書をまとめた所以であるというが,この書の段階では,科学的なデータは無く,あくまでも,幾何学的推論によっている。それでも,その推論が,論理的であるのはもちろん,精緻を極めていて,現代の科学論文のようなものになっていることに驚かされる。膨大なものなので,以下,各章の内容は省略するが,第十章「いくつかの高貴な数の起源について」で数秘術への,第十二章「獣帯の分割と星位」の和音との対応の説明で音楽への造詣,関心が深いことが分かる。

ケプラー「宇宙の調和」(1619年,ラテン語からの日本語訳は2009年)の冒頭をみると,大ブリテン王ジェームズに捧げられているが,当時の大英帝国は,現代のアメリカのように,世界の覇者として,それまでの文明から独立した自由と,強い財力によって,ヘンデルに代表されるようなすぐれた芸術家だけでなく,新たな分野を拓く天才らを集めていくが,ケプラーは,現地には行かないまでも,その皮切りのような存在といえよう。

「第一巻 調和比のもとになる正則図形の,可知性と作図法から見た起源,等級,序列,相違」では,かのユークリッドという偉大な(幾何学の)建築家が,ひたすら他人の便宜を図るために書を著したとして,森番か材木商にされ,ユークリッドの英知を明らかにしたプロクロスもばかにされて,注解を第10巻まで続けられなかったことから,ここで自分が,哲学において幾何学者の務めを果たすのではなく,幾何学において哲学者の務めを果たすつもりであると言い,それを受けて,「第二巻 調和図形の造形性」では,幾何学に助けられて,思弁する知性は外の世界にも何かを作り創造し形を与える。この造形性は永遠の昔から祝福された神聖な知性の中に潜み,イデアの序列によれば分有される最高のものである善のように,抽象的なままにとどまれず創造の御業の中に突然現れて,神を同じく図形で囲まれた物体の創造主とすると,まさに,デザインとデザイナ,そして暗黙知の本質を述べている。その内容はいずれも,「宇宙の神秘」を受け継ぐように,定義や命題を列挙していく形で,数学的にまとめており,本書全体の「起」にあたるものになっている。ついでながら,第二巻に挙げられた幾何学図形の数々をみると,デザイン論で述べた,のちの,群論につながるようであり,東京オリンピックのロゴマークを思い起こさせる。

「第三巻 調和比の起源および音楽に関わる事柄の本性と差異」は,「承」として幾何学を受け継ぎながら,「宇宙の神秘」で仄めかされていた音楽に対する造詣を踏まえて,ケプラー自身の思想を表明すべく,スタイルを一新,16章だての分厚いものになっている。「序」では,もっぱら,ピュタゴラス派の四元数(1,+1=2,+1=3,+1=4,1+2+3+4=10)に関連して,調和音程の話に入り,音程のあることを探究したのもピュタゴラスが初めてとしながら,音程の原因を明らかにするのは,自らが初めてであると強い自信を示し,巻全体が,諧調からみた音楽論のようである。第9章「記譜法すなわち線と文字と符号による弦や音の表記および音組織」では,ケプラーの天才的なパターン認識とあいまって,今ではあたりまえのように使われている五線譜が,どのようにデザインされてきたかが分かり,第15章「どの旋法ないし心調がどんな情調に役立つか」と,心理学者のような一面を見せ,第16章「和声による歌唱つまり装飾的な歌唱とは」で,当時出始めたものが,古代からの歌唱とは違うものであることを解説している。ケプラーの時代は,彼が言うように,新しい装飾音楽が流行するとともに,記譜法が飛躍的に進んだ時代であるが,まさに,同時代の作曲家モンテヴェルディが示すように,古代・中世の歌唱を主としたハーモニーの時代から,近代の,いわゆるクラシックという楽器を主とするメロディの時代の移り目でであり,ケプラーの後にニュートンが登場して近代科学が確立するのと並行するように,モンテヴェルディの後にバッハが登場して,近代音楽が確立するのであり,ケプラーは音楽史の上からも忘れることのできない人物であろう。ちなみに,クラシック後の,現代音楽家の一人ヒンデミットが,ケプラーの生涯に感銘し,「世界の調和」なる作品をつくっている。

「転」になる第四巻に移る前に,「3つの平均についての政治的余談」を挟んでいるが,フランスの政治家で社会思想家ジャン・ボダンの著し,16世紀末に刊行された「国家論」について,数的調和という視点から,余談とは思えないほど長く論じていて,ケプラーの幅広さを知ることができる。

第四巻「地上における星からの光線の調和的配置と気象その他の自然現象を引き起こす作用」は,序言にあるように,ピュタゴラス派,プトレマイオスもまた,音楽から調和の話に入っていることも踏まえて,自らも,音楽における調和を受けて,自らの天体についての考え方をまとめたといい,第1章「感覚的調和比と思惟でとらえられる調和比の本質」では,冒頭で,古人の諸説を検討してからでなく,いきなり自説を述べることとすると,新たな考え方をつくり出す自信を示し,「情」による個別的なものから,「知」によって抽象化されることの意義を説き,第2章「調和に関わる精神の性能はどのようなものがいくつあるか」と,まさに,近代科学の方法に入るが,それを,植物形態を例に始めているところが,ゲーテに通じて面白い。第3章「神もしくは人が調和を表現した感覚的もしくは非物質的対象の種類と表現」の冒頭の,調和は,どんな製作者,形成者,はたらきかけを行うものにそなわっているか,調和はどんな製作物にそなわっているかの言葉は,そのまま,デザイン,デザイナのことを言っているようだし,第5章「有効な星位の原因および星位の数と星位の等級の序列」では,星位がカタチとして把握され名付けられることによって存在したことをを踏まえて,チコ・ブラーエのデータに接する以前の,「宇宙の神秘」以来の,正多角形論につなげて,第6章「数とその原因において星位と音楽的協和にはどんな親縁性があるか」に至るケプラーは,感覚的である音楽の調和を思惟的に証明しようとして,天文学の大発見に至った,いわば大デザイナでもあったといえ,第7章「結語。月下の自然と精神の下位の性能ことに占星術を支える性能」に,パウリの言うユング的元型につながるものを見ることができる。

そして,「結」となる第五巻「天体運動の完璧な調和および離心率と軌道半径と公転周期の起源」では,第1章「5つの正多面体」で,「宇宙の神秘」をおさらい,第2章「調和比と5つの正多面体の親縁性」で,新たな調和比で再検討して,ケプラーが発見した,いわゆる第三法則の概略を述べる第3章「天の調和の考察に必要な天文学説の概略」,第4章「創造主は調和比をどんあ惑星運動の事象にどのように表現したか」に至り,第5章から第8章で,もう一度,音楽の調和との対応を検討し,第9章「各惑星の離心値の起源は惑星運動間の調和への配慮にもとづく」として整理,音楽の調和についてとことんつめた結果,近代科学のスタートになる結論を得たことをそのまま示している。本書の最後になる第10章は,「終章 太陽推論」で,ケプラーにとって最高神となる太陽のことを論じ,神への言葉をもって結ばれる。

神秘数「9」についての諸説

・フランツ・カール・エンドレス著・アンネマリー・シンメル編「数の神秘」(1986年)では,「9」は「聖なる三」の二乗,九はさまざまに解釈される十を最高の完全数と見る立場からすれば,九は「完全の寸前」であり完全そのものではない,となる。 この解釈はとくに中世キリスト教圏に見られる。キリスト教には別の解釈もあって,これによれば九は天使の階級秩序(つまり天軍九隊という天使の九段階)となる。これは完全数三の反映であり,「神の十」の前段階を示すつ九のこうした「ほとんど完全」なる性格は,古典古代にも見られる。~トロヤの包囲は九年間だったし,オデュッセウスも故郷に帰るのに九年間を費やした。また別の解釈によれば,九は8+1であり,神々しいばかりの完全性を意味する。(以下略)

・中村亮一のホームページでは,数字の「9」は縁起の悪い数字なのかそれとも縁起の良い数字なのか-国によっても捉えられ方は異なっている。日本において,数字の「9」というと,その発音が「苦」を連想させることから,一般的にはそれほど好まれる数字ではない。中国では,「九」は「永遠」等を連想させる「久」と発音が同じである1ことから,縁起の良い数字として好まれている。ベートーヴェン「第9」は,その後のロマン派音楽の道標となった記念碑的な大作」として評価され,その後の作曲家も9曲をめざしたが,作曲家は「交響曲第9番を作曲すると死ぬ」というジンクスから,「第9の呪い」とも呼ばれている。数字の「9」が使われているスポーツでは,英米の,野球とゴルフ, 将棋は,9×9の盤面上で争われる。数独も9×9の盤面に1~9の数字を入れて遊ばれる。(以下略)

・ホームページ「イヴルルド遥華」(2022年8月)では,数秘術が示す数字の「9」は,「1」から「8」までを包括する最後の数字で,「包容力」や「完成」の意味を司り,この数字に属する人は愛にあふれ,平和的で,精神的に成熟,また知恵があり,理想へ向かってみんなで突き進めるリーダータイプでもある。他人の機微に敏く,頭の回転が速い,自分のことや身の回りのことなどの狭い範囲ではなく,世界にまで向けられ,環境問題や人権問題,健康問題への提議など崇高な意識を持っている一方,意識が高いゆえに,精神バランスを崩しやすい傾向があるという。とくに,「責任」という言葉に弱く,責任感を持つよう求められるとそれが足枷となって,持ち前の多彩で柔軟な能力が発揮されづらくなってしまうという。(以下略)>まさに,自分自身のことのよう。

・ホームページ「TIMELESS EDITION」では,エンジェルナンバー9のメッセージは,一つのサイクルが終わることであり,生まれ持った技術と才能を通じて人々に貢献することであると示す。生まれつきのライトワーカーで,いい方向に高めていきながら他人に尽くすことを促しているが,エンジェルナンバー9は,もはやポジティブな方向に導かなくなったある段階や状況,関係が終わることを意味しているので,新しいサイクルのための準備が必要であるという。(以下略)>人生三段階論,9歳段階論に対応している。

はじめに一言:第二講で話したように,ユングは,自らが「赤の書」で描いていたマンダラが,道教の曼荼羅とそっくりなことに驚嘆することになるのであるが,それを知ることになった「黄金の華の秘密」との出会いをつくってくれたのがヴィルヘルムで,実は,その8年前に,彼と出会って,真の友になったことが,精神的な格闘からの脱却の契機になっていたのである。そこで,第一論では,ヴィルヘルムを中心に語り,第二論で,マンダラという根拠を得て,自らの研究にのみ心を費やす学者の枠を超え,多くの人たちに役立つデザイナへと変身したユングの業績を記し,第三論では,ウィルバーの「インテグラル心理学」という今を時めく書を得て,そのユングの考え方を受け継ぐユング派の存在が,現代心理学界においてどんなものかを探ることとする。

小目次

・・・第一論:東洋の錬金術(曼荼羅)との出会い

・・・・・・第一話:蘇生への契機になったヴィルヘルムとの出会い

・・・・・・第二話:確立の基礎になった「黄金の華の秘密」

・・・・・・第三話:ヴィルヘルム余禄

・・・第二論:確立後の成果,「元型」と「マンダラ」

・・・・・・第一話:「タイプ論」から深化した「元型」

・・・・・・第二話:「マンダラ」から最後の著作「結合の神秘」へ

・・・・・・第三話:宗教観を背景とした遺言「ヨブへの答え」

・・・第三論:ウィルバー「インテグラル心理学」からみたユングの現在

・・・・・・第一話:言及された重要人物から見た最新の心理学

・・・・・・第二話:ユングとジェームズと,そして周辺の人物

・・・・・・第三話:「四象限」とユング,そしてデザイン

補講:天才物理学者パウリとの邂逅

・・・・・・第一話:パウリの登場

・・・・・・第二話:ユングとの対話

・・・・・・第三話:デザイン論の基本にもなるパウリのケプラー論

第一論:東洋の錬金術(曼荼羅)との出会い

中国道教の錬金術を紹介してくれた友人R・ヴィルヘルムと共著という形での,ユング「黄金の華の秘密」(1929年),湯浅泰雄・定方昭夫訳(人文書院,1980年,新装版,2018年)による。⇒フォト

第一話:蘇生への契機になったヴィルヘルムとの出会い

1913年にフロイトと訣別して精神的衝撃を受けたことのみが指摘されるが,それが内的理由であるとすれば,その翌年に,第一次世界大戦が勃発し,1918年に,ドイツの敗戦になって終わるという外的な激動の時期と重なっていることも,見直す必要があろう。ヴィルヘルムが中国学者になったのは,列強の中国進出によるものであり,ユングが彼と出会うことになったのは,まさに,ドイツの敗戦が理由だったのである。そこで,湯浅の「訳者解説」から,それまで,ヴィルヘルムが辿ってきた道をみてみよう。

ヴィルヘルムは,1873年に,ドイツのシュツットガルトに生まれ,1897年には,プロテスタント教会の副牧師になっていたというから,ユングにとっては,わずか2歳年上で,自らの父親の職としても接点があったということになる。日清戦争後の1898年に,清国から山東省膠州湾の租借権を得たドイツの中国進出政策の一環で,翌年,青島に設立された教会の主任司祭として赴任すると,その年の義和団事件,1904~5年の日露戦争,1911年の辛亥革命,そして,第一次世界大戦といった動乱から背を向けるように,東洋の古い精神世界に魅せられ,1909年にドイツが設立した徳華専門学校の教壇に立つかたわら,論語,老子その他の古典の翻訳に没頭,ユングの思い出によると,ヴィルヘルムは,中国人だれ一人も洗礼しなかったことに満足していたというほどであった。1914年,第一次世界大戦勃発後に参加した日本軍によって膠州湾が占領され,大戦終了後の1920年,22年にわたった中国生活を終えて帰国,ある貴族がダルムシュタットに設立した「叡智の学校」に招かれ,ここで,彼と出会ったユングは,真の友といえるような人物を得たことで,精神的な窮地を救われ,翌年には,長い沈黙を破って,代表作とされる「タイプ論」を発表するのである。一方,ヴィルヘルムは,東洋思想の伝統のなかにこそ,自らの学問的足場があると強く認識するに至り,1922年には,ユングに招かれて,チューリヒの心理学クラブで,易について講演している。その年,北京のドイツ公使館の学術顧問に任命されて。再び,中国に赴き,翌年には,北京大学教授に迎えられる一方,道士労乃宣の弟子になり,その協力も得て,くわしい注釈つきの名訳「易経」を出版,最初の校正刷りが来たとき,労乃宣が死去したため,死滅しつつあった古い中国思想を伝えていくことが自らの使命になった。1924年,任務を終えて帰国,フランクフルト大学に設置された中国学講座の担当者になり,中国研究所を設立して所長に就任,機関誌「中国学芸雑誌」を発刊,そして,ユングに「黄金の華の秘密」を知らしめるが,出版の翌年には死去してしまう。ドイツの中国学の開創者というべき人物であろう。

第二話:確立の基礎になった「黄金の華の秘密」

湯浅の解説によれば,欧米では,本書は,東洋の宗教や哲学を理解するための手引書として,刊行以来版を重ねてきたものであるが,日本ではほとんど関心を持たれずにきたため,ユングのことを知る上でも重要な本書の日本語訳が登場するのは,実に50年もたってからである。それ以上に,東洋の宗教思想を深層心理学の観点から理解するための方法が示されていることが重要であるといえる。本講冒頭でも述べたように,ユングが,1913年にフロイトと決別後,アカデミスムからも離れて,精神的危機に陥り,10年近くも,いわゆる暗黙知に当たる「赤の書」を続け,自らの,のちに集団的無意識として確立する考え方を詰めるため,キリスト教世界にとって異端のグノーシス主義の研究を続けるも思わしくなく,東洋思想に関心を持ち始める一方,まだ自覚がないながら,マンダラも描き始めている。1928年,ユングは自ら描いたマンダラが,どうしても中国風に見えることを自問していた時,心理学者としての注解を書いてほしいと,ヴィルヘルムが送ってきた,道教の錬金術を記した「黄金の華の秘密」のドイツ語訳の原稿をよみ,マンダラについて確証が得られたと驚嘆,「自らの孤独が破られた最初のできごと」と述べ,早くも翌年には,共著という形で出版するに至る。ユングは,以後,錬金術の原典を買いあさって,研究に没頭,1944年には,「心理学と錬金術」を出版するが,そのなかで,「マンダラ象徴の生成過程とその像について,多くの観察をするも全く発表しないできたが,「黄金の華の秘密」を知って,発表する決心がついた」と述べている。マンダラによって,壊れた精神が統合され,完治するのであり,ここに,システムに留まっていた「タイプ論」を越えて,デザインとして確立するに至るのである。

そもそもヴィルヘルムが翻訳した本題の「太乙金華宗旨」の半分にもあたるページを割いて,ユングが「ヨーロッパの読者のための注解」を書き,「ヨーロッパのマンダラの例」を加えたのちに,ヴィルヘルムによる「太乙金華宗旨の由来と内容」を経て,ようやく本来の「黄金の華の秘密」に入る形になっており,章ごとにヴィルヘルムの注釈がつけられている。ヴィルヘルムがユングに依頼してきたのはこの注釈程度のものだったところが,決定的影響を受けたユングによって,このような大々的な書になったということであり,ユングの考えを知るためにも,「注解」なる部分を読んでみることとする。

「序論」の冒頭「1:ヨーロッパ人が東洋を理解することは,なぜむつかしいのか」では早速,「知者のあわれむべき気どり」が,対象に対して生き生きとした共感の情を示すことを恐れるとともに嫌うからであり,共感をもって把握するにしても,異質の精神との接触が,真剣に対処しなくてはならない自己の体験にまでなってしまうかもしれないからであると,実に,端的に指摘し,ヴィルヘルムが「注解」をつける機会を与えてくれたことに感謝して,以下,科学はたしかに完全な道具ではないが,計り知れない価値をもつすぐれた道具であるとしながら,害を及ぼすようになるのは,科学が自己目的化してしまうときであり,洞察をくもらせるのは,科学による理解が唯一のものであると主張する場合に限られる・・・ある古代中国の賢者は「正しい手段でも,誤った人間が用いれば正しくなくなる」と言ったが,残念ながら,まさにその通りなのである。方法というものはただ,人間が選ぶ道であり,また方向であるにすぎず,彼がどのように行為するかというそのあり方こそ,彼の本質を真に表現しているのであると,これまた明快である。>「デザイン三講」の「なぜデザインか」で,その一つを,「意の復権」とし,科学(知)至上主義を脱するためとしたことに直接つながる。

大事なことは,さまざまの病気をわずらっている西欧の分化を,この西欧という場で再建して,たとえば結婚問題や神経症,社会的政治的幻想,あるいは世界観の方向喪失に悩んでいる現実のヨーロッパ的人間を,その再建された場所へ,西欧的日常性において連れ戻すことなのである。・・・私は,西洋的知性のおそろしいほどの分化発展を過小評価しようなどとは思っていない。西洋的知性に比較すれば,東洋的知性など子供みたいなものである(むろんこれは,いわゆる知能とは全く関係もないことだ)。もしわれわれが,現在知性に与えられているような高い地位に,別の,あるいは第三の心的機能をつかせることができるならば,西洋は東洋をはるかに越えるだろうと期待ももてるのである。>心理学者として,個別の人間に対処してきたことを,社会全体対して行おうということで,確かに,一気に視界が開けたようにみえるが,なお,西洋と東洋の間の競争のような考えのあることが気にかかる。

そして,<別の,あるいは第三の心的機能>というのが,その後に続く「現代心理学が理解を可能にする」の話から,(集団的)無意識を指しているように見えるが,「デザイン三講」では「知情意」の「意」にあたると考えるのである。その「2:現代心理学が理解を可能にする」では,ユングが「タイプ論」以降,さまざまに語っていて,他所で取り上げるので省略するが,どうしても気になるのは,「意識された意志を過大評価する現状では,"意志さえあれば道はひらける!"というわけであるから。誤解されては困るのだが,私は意識された意志のもつ高い道徳的価値を否定しているのではない。意識と意志とは,人類の最高の文化的業績として価値をもちつづけるかもしれない。しかし,道徳が人間性を破壊するまでに至っては,元も子もなくなるのではないだろうか。"意志"と"能力"を調和させることは,私には,道徳以上に重大なことのように思われる」と述べていることである。>まさに「意の復権」を否定するような言葉であるが,デザインが「意・善」に対応するものであることについての観点が無いのは当然で,おそらく,西洋での「善」の語が混乱していることと関係すると思われる。

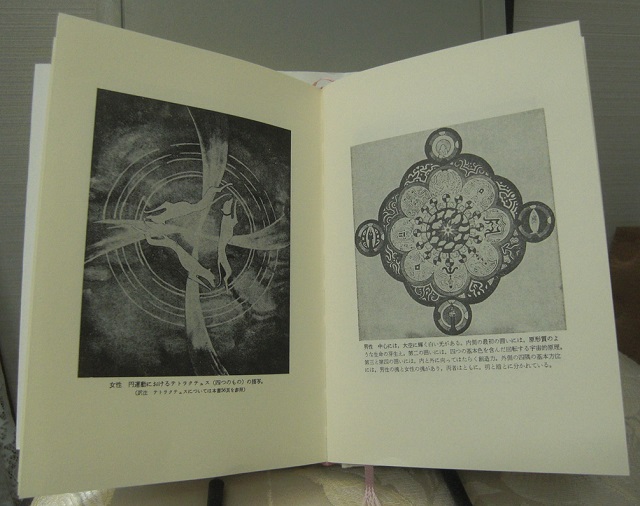

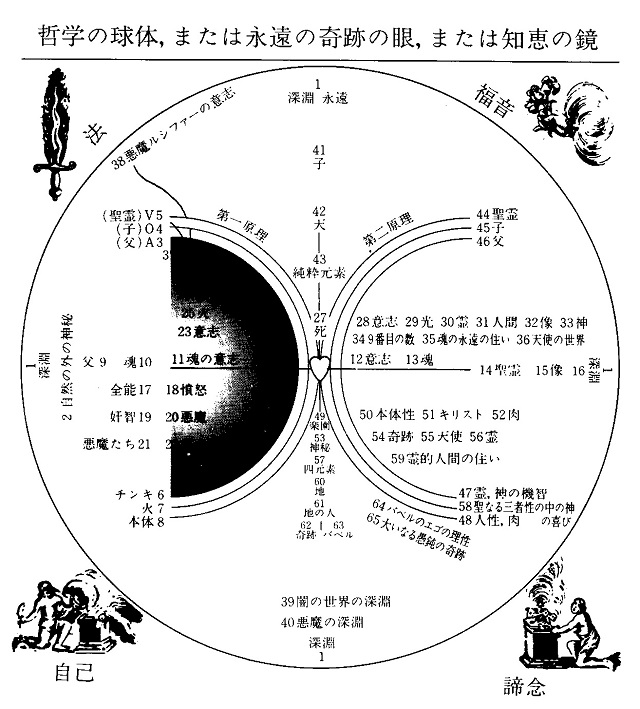

「基礎概念」の冒頭「1:道(タオ)」については,第三話:ヴィルヘルム余禄での彼の説明をそのまま述べているようなので省略するが,「2:回転運動とその中心点」というのも,そこに出てくるように,原書の「太乙金華宗旨」に何章にもわたってタイトルに出てくる「回光」のことで,これが,ユングが自ら描きながらもそれ以上でなかったマンダラの意義に開眼させてくれたということで,ユングにおいては,本書の核心にあたる部分であり,(精神病者が回復をめざして)イメージの図を描くときには,主として,私のいう「マンダラ」図形に属するような象徴が生まれる。マンダラとは,円,より限定していえば魔法の円のことである。マンダラは東洋の全域にわたって広まっているだけでなく,われわれ西洋世界でも,中世以来おびただしく描かれ,キリスト世界では,たいてい中心にキリストがいて,四福音書の作者あるいはその象徴が四隅に配置されているという。>日本人にはなじみ深い島津の紋"丸に十字"を思い浮かべて貰えば良い。ヤコブ・ベーメの著作の中に,きわめて興味深いマンダラがあって,「哲学の眼」とか「叡智の鏡」などと呼んでいるが,これらの言葉は明らかに,秘密にされた知識の<全体>を意味している。>第二論の「マンダラ」にところの図で,どんなものかが分かってもらえるだろう。 患者たちが描くマンダラは,無意識的で自然発生的にイメージが生み出される場合と,何かに没頭し切っているとき,本来的自己(真我)が感得され,それが素描として表現される場合があるが,生命と意識の失われた統一を再発見するためのものであり,それが「道」であるが,その特質を象徴するのが,中心部にある<白い光>であろうといい,意識的な意志の力では,そのような象徴的統一性を達成することはできないという。>デザイン行為においては精神病者ではなく,無意識状態である暗黙知に入るところは意志的であるということになるのだろうか。続いて,「道の諸現象」と題して,「1:意識の解消」「2:アニムスとアニマ」を,さらに,「対象からの意識の離脱」,「完成」と至る話については,「第三話:ヴィルヘルム余禄」の解説を参照してもらうこととするが,タイトルを見ただけで,その後のユングが,確信をもって理論化を進めて行く土台になったものであることが分かろう。

ヨーロッパのマンダラの例(本の見開き写真)

治療に当たってい患者によって,自然発生的に生じたもので,東洋の影響によって描かれたものではないとして,10枚掲載している。

第三話:ヴィルヘルム余禄

ところで,ヴィルヘルムは,ドイツにおける中国学の創始者としての業績を遺しながら,あまりにも中国人になっていたため,ドイツでの精神的葛藤に苦しんでいて,出版の翌年には死去してしまう。ヴィルヘルムとっては,まさに,遺書になったのであり,ユングにとって,ヴィルヘルムに会えたことは,ジェームズ同様,奇跡的な出会いであったということになろう。

再び,湯浅の「訳者解説」によると,ヴィルヘルムが最後の病気にかかったのは,ユングの客としてチューリヒに逗留していた時で,「ここ(ヨーロッパ)では何かが私を圧倒する」とさびしげに語るヴィルヘルムに,ユングは,東洋と西洋の精神的葛藤をを感じとり,その死の2,3週間前の寝入りばなに,濃い青い長衣を着て袖の中に腕を組んだ一人の中国人が立っている強烈なヴィジョンを見て,それが何の知らせかすぐに分かったといい,「黄金の華の秘密」が,二人の短い出会いを記念し,東洋と西洋を結びつける精神がユングに受け継がれることを如実に物語っている。>「赤の書」の賢老人に重なるように見える。

ユングは「第二版のための序文」で,1913年以来,集合的無意識についての研究を進めて来たものの行き詰り宙に浮いたようになっていたところ,1928年に,友人の故ヴィルヘルムがテキストを送ってくれたことを述べた上で,訳した当時は中国のヨーガに関する経典としかみていなかったが,その後のラテン語の錬金術を深く研究するにつれ,本書の錬金術的(中国では錬丹術という)な性格が本質的意義をもっていることが明らかになったとし,読者らに表面的な方法ばかりをマネしないよう警告を発している。

彼の死去直後にミュンヘンで開かれた記念集会でのユングの長く心のこもった講演「リヒアルト・ヴィルヘルムを記念して」が収録されており,そのなかで,「専門家が男性的精神の持ち主で,その知性は,何かを受胎することができない,つまり異質な精神を受け入れて新しいものを誕生させるには不向きであり,より偉大な精神は女性的特性を帯びていて,異質なものを受け入れ,新たなものに作り直すことができる。ヴィルヘルムこそ,その特性を最高度にそなえていて,これまで誰もなしえなかったこと実現した」と述べているが,ユング自身,日本などで大々的に受け入れられたものの,西洋では,オカルト主義であり,「科学」から離脱して「自然哲学」に戻ったに過ぎないと,結局無視されることになる。>ユングは「ヴィルヘルムがヨーロッパ人には珍しい謙遜な態度をとった」と述べているが,学者間のすざまじい罵倒合戦をみると,一体誰にために研究しているのか,今や,日本も似た状況になっていると思わざるを得ない。そして,「彼の仕事が,ヨーロッパの精神的苦悩に対処しようとして私が求め,努力し,考え行ってきた多くのことを解明し,また確証してくれた」と結んでいるが,ユングは,「知」のあとに来る「意」,すなわちデザインの時代をあまりにも先取りしていたと思われ,私としては,西洋の科学至上主義こそが,現代の歪をつくりだしていると反省してほしいと願うばかりである。

さて,第五版には,ヴィルヘルムの息子の妻と思われるザロメ・ヴィルヘルムによる短い序文があり,この版には,新しくもう一つの瞑想法の経典「慧命経」の抄訳を付け加え,このテキストはやはり道教の伝統にもとづき,「黄金の華の秘密」と合本の形で,中国で公刊されたもので,リヒアルト・ヴィルヘルムが,1926年に,このテキストつけた短い序文を書いているとして転載,それには「慧命経―意識と生命の書―は1794年(清の乾隆59年)に柳華陽が著した書物である。著者は江西省に生れ,のち安徽省の雙蓮寺で僧となった人である。(中略)この著作は,仏教的瞑想法と道教的瞑想法をまじえたものである。この書の基本的見解によれば,生命が生まれるとき,心は,意識と無意識という二つの領域に分れる。意識とは人間において個人化され,分離された要素であり,無意識とは,彼を宇宙に結びつける要素である。この書の基本原理は,瞑想を通じて二つの要素を結びつけるところにある,(後略)」とある。そして,かつて,ヴィルヘルムの依頼で,ロー博士がドイツ語訳し,それに,ヴィルヘルムが手を加えて,少部数の「中国学芸雑誌」に発表したものであるが,この機会に,このテキストをより多くの読者が容易に読める形にしておくのが適切であろうと結んでいる。

最後に,ヴィルヘルムが翻訳した本題の「太乙金華宗旨」についてであるが,まず,「黄金の華の秘密」のなかの,ユングによる長い注解のあとに,ヴィルヘルムによる「太乙金華宗旨の由来と内容」がある。「一 本書の由来」冒頭に,この書は中国のある秘教的サークルに由来するもので,長い間口伝で伝えられ,その後,書写の形で伝えられてきた。はじめて印刷に付されたのは,清の乾隆帝の時代(十八世紀)であり,本訳書の底本は,1920年(民国十年)に「慧命経」と合本の形で,新しく一千部北京で印刷されたものとある。中ほどには,本書は金丹教の教義について最も良い説明を与えてくれる。その教説は呂厳に帰され,開祖として「呂祖師」と呼ばれる。彼は西暦755年に生れ,9世紀のはじめ頃まで生きたという。さらに,偏見なしに本書を読んで行けば,仏教と道教という二つの源泉だけでは,この書の思想内容を十分に説明できないことがわかる。「易経」に基礎をおいた儒教思想が,これらとともに利用されているとあり,終わりの方には,キリスト教の直接の影響,唐の皇帝と同盟を結んだウィグル族が信仰していたネストリウス派と金丹教が関係していたという意見があり,ティモシイ・リチャードは,金丹教が古いネストリウス派の名残であると考えるまでに至ったといい,「東洋と西洋は,もはや分つことはできない」というゲーテの言葉で結んでいる。

「二 本書の心理学的・宇宙論的前提」からつまみ食いすると,「タオ,<世界の意味>,道は,人間を支配するとともに,みえざる自然及びみえる自然(天と地)を支配する。「道」という字の本来の字形は,「首」という字~これはおそらく「始まり」と解釈されるべきであろう~と,「行く」を示す字形「シンニョウ」とから成っている。さらに,合成された形では,「わだち」(車輪の跡)を意味する。またその下には,後の書き方では省略されいるが,「立ち止まっている」という字がある。つまりこの字の本来の意味は,「それ自身動かないけれども,始めからまっすぐ目標へ通じているわだち」である。」「いわば超越的な―意識をこえた―状態の中にとどまっているもの,それが本性(性)なのである。この概念に対してより厳密な定義を与えようとする場合には,それは永遠の理念という観点からみれば本来善であると考えられたり(孟子の性善説),あるいは,その経験的歴史的発達という観点からみれば,それは本来悪であるか,少なくとも中立的なものであって,儀礼の長い発達によってのみ善になし得るものである,と考えられたりする(荀子の性悪説)。」「身体は,次の二つの心的形成物の相互作用によって生気づけられる。(1)「魂」 これは「陽」の原理に属するものであるから,私はこれを<アニムス>と訳した。(2)魄 これは「陰」の原理に属し,<アニマ>と訳される。この両者はともに,死の過程についての観察からきた表象である。・・・魂と魄は,知的要素と動物的要素として互いに関係しあう。」などがあり,最後を,「易経」の八つの記号(八卦)がどのようい用いられているかの簡単な解説で結んでいる。

「太乙金華宗旨」本文については,章のタイトルと,ヴィルヘルムの注釈から章の趣旨のみ示す。

| 第一章 | 天心 | はじめに,世界の偉大な「道」の根源をしめす。 |

| 第二章 | 元神・識神 | 身体が気で形成される際の,根源的精神と意識的精神の役割を説く。 |

| 第三章 | 回光守中 | 光の回転(瞑想)には,中心を保持することが大切であることを説く。 |

| 第四章 | 回光調息 | 光の回転(瞑想)に当って最も重要なのは呼吸法であることを説く。 |

| 第五章 | 回光差謬 | 光の回転(瞑想)の訓練に当たり,誤った体験を知るべきであると説く。 |

| 第六章 | 回光徴験 | 光の回転(瞑想)の訓練の効果を指示している(修行の努力の結実)。 |

| 第七章 | 回光活法 | 毎日少しでも努力して進歩し,生命の仙薬を早く獲得するよう教える。 |

| 第八章 | 逍遥訣 | たましいの遊ぶ秘訣が,さまざまにあることを教える。 |

| 第九章 | 百日立基 | (百日の基礎工事)以後注釈がない理由は,下記「訳者解説」にある。 |

| 第十章 | 性光識光 | (本性の光と意識の光) |

| 第十一章 | 坎離交媾 | (女性原理と男性原理の結合) |

| 第十二章 | 周天 | (天をめぐらす) |

| 第十三章 | 勧世歌 | (民をはげます歌) |

湯浅の「訳者解説」によれば,そもそも「黄金の華の秘密」が「太乙金華宗旨」の訳語であり,太乙(たいいつ)は神の名で,古くは「太一」「泰一」と記され,史記封禅書によると,泰一,天一,地一は古代における最高の三神で,天一が陽神,地一が陰神で,泰一は陰陽二神に分かれてくる根源の神なので,最も尊く,易経に「易に太極あり,是れ両儀を生ず」という太極の人格的表現であり,道教の基本理念「道(タオ)」は太乙神の哲学的表現ということができる。>余談であるが,日本の神サマは道教の影響を受けてできてきたという説に従えば,泰一がアメノミナカヌシ,天一がタカミムスビノカミ,地一がカミムスビノカミということになろう。⇒日本私話「統治変遷のプロセス」へジャンプ。

「金華」は,瞑想の中からひらけてくる黄金の華を意味し,ユングは,マンダラ象徴と解している。この書は,道教の伝統的用語でいえば,「内丹」の書物で,道教の実践的側面を示す「錬丹」(薬(丹)をねってつくる術)のうち,外的手段,すなわち鍼灸や和漢薬を含む漢方医学を源流とする「外丹」に対して,瞑想法ことで,太極拳など,古い中国武術の起源にもなっている。この書は,唐代の道教の祖師呂厳(呂祖師)の教えをまとめたものといわれるが,明末から清初のころ筆写され,清の乾隆年間に刊本になったものなので,実際にさかのぼれるかは疑わしいといい,訳者なりに研究した結果を記しているが省略させてもらう。思想的にみて目につく特色は,(ヴィルヘルムの言うとおり)道教の他に易と仏教の影響が著しく,同時に,中国思想史の底流にある三教一致的立場に立っていることであるとし,宇宙論の発想の直接の体験的基盤は,外的な物理的宇宙の理論的観察よりも,内面的な心の領域における深層心理的体験にあることが,ユングが東洋思想に関心をもつ大きな理由で,彼は,東洋思想と西洋思想を比較して,西洋では形而上学と心理学が常に分離しようとする傾向にあるのに対し,東洋では,両者は常に相互浸透しあって不可分の関係にあるとする一方,心理学的視点に立って東洋思想をとらえる態度は,ユングのように明確ではなくても,欧米の研究者の場合,わりに多くみられるのに,かえって日本の学界では,古代の道家の哲学(老荘思想)と漢末以降に起こって来る民衆道教とは全く無関係であるとしてしまう見方が強いと指摘しているが,傾聴に値しよう。最後に,ヴィルヘルムは第九章以降訳しておらず,彼のいうところでは,思想的にみて価値が低く,つまらない内容だからといい,元来のテキストは後半の部分が失われ,あとから後人が補ったものではないかとさえ言っているが,その真偽は分からず,参考になる点も多いので,訳者自身が全訳したという。あわせて,ヴィルヘルムがときどき原文の一節を省略したり,大意を示すにとどめている場合もあるので,本訳書ではすべて原文に即して訳し直したという。>敬意を表する一方,ユングがどこまで分かっていたかいささか気になるところである。

この論TOPへ

ページTOPへ

第二論:確立後の成果,「元型」と「マンダラ」

はじめに一言:東洋の錬金術との出会いによって,精神的にも理論的にも確立したユングは,「タイプ論」で示された本来の研究を,実際に役立つものになるよう,さらに深化させる「元型」論として発展させるとともに,とくにマンダラを根拠とした対症療法を展開して行くことで,学者の域を脱して行き,第二次大戦後には,すべてから解放されたように自在な境地になっていくのであるが,晩年には,自らの育ちのルーツにもかかわるキリスト教との関係で,遺言にも当たるようなユニークな書「ヨブへの答え」を出しており,順を追って紹介していこう。

第一話:「タイプ論」から深化した「元型」

林道義編訳「元型論(増補改訂版)」(紀伊國屋書店・1999年)による。⇒フォト

訳者あとがきによれば,Rascher版全集から,ユング思想の中核であると同時に,ユングの全業績の中で最もユングらしい独創的な理論であり,それに関わる重要な論文を集めて,「元型論」(1982年)と「続・元型論」(1983年)の二冊に分けて訳出したものを,今回,合本にして徹底的な改訂をほどこし,さらに,重要な論文を加えた決定版ともいえるものであるという。>「タイプ論」「元型論」というように,カタチにこだわるユングはデザイナ的であるといえよう。

そこで,最初に,目次にあわせた各論文のタイトルと書かれた年を明らかにしておくと,

Ⅰ:集合的無意識の概念

Ⅱ:集合的無意識の諸元型について

Ⅲ:元型 とくにアニマ概念をめぐって

Ⅳ:母元型の心理学的諸側面:以上は1934年から1938年にかけて発表された。

Ⅴ:母娘元型 デメテル=コレー神話:1938年

Ⅵ:童児元型:1941年

Ⅶ:トリックスター元型 インディアン神話によせて:1954年

Ⅷ:精神(ガイスト)元型 おとぎ話にみられる:1945年

Ⅸ:心の本質についての理論的考察:1946年

Ⅰ:集合的無意識の概念の冒頭の定義のなかに,「<元型という概念>は集合的無意識の観念に必ずついてまわるものであるが,それは心の中にいくつもの特定の形式があることをしている。」「この元型は間接的にしか意識化することはできないが,意識の内容にはっきりした形式を与えている。」とあり,つづく意義のなかに,「集合的無意識の概念は思弁的でも哲学的でもなく,経験的な事柄だということである。」とある。>暗黙知によって生み出されるデザインが人びとに訴えることができるのも,集合的無意識があるからと考えられ,そこに元型があるということがデザインの基盤であるともいえる。 そして,「元型を証明する源泉の一つがいわゆる<能動的想像>,意図的な集中によって産み出される一連の空想である。」という。>デザインにつながるようにみえる。

Ⅱ:集合的無意識の諸元型についてのなかで,「無意識の心が実在していることは,それが<意識されうる内容>として現れて在ることによってのみ認識される。」というのは,暗黙知の形式知化に対応するかもしれず,「われわれの知性は自分の精神的住み家を破壊するという途方もないことを仕出かしてしまった。」と聞けば,これこそデザインが登場した理由と思え,「こうして(自然な元型である)アニマは,また同様に生も,意味づけも提供しないかぎりは価値をもたない。しかしそれらは意味づけを与えることのできる本質をもっている。というのはすべての混沌(カオス)の中には秩序(コスモス)があり,無秩序の中には隠れた秩序があり,気ままの中に不変の法則があるというように,すべての働きは対立の上に成り立っているからである。」>まさに,デザインそのもののことを言っているように聞こえる。

Ⅲ:元型 とくにアニマ概念をめぐってでは,医学的心理学界の全体が見過ごしてきたのが記述的な方法であるが,ジュネーブの哲学者テーオドーア・フルールノワが,主著で,・・・以上人格の心理の叙述をして医学の分野を越え,これに続いて,最初の包括的な試みとして出版されたのがウィリアム・ジェームズの主著「宗教的経験の諸相」(1902年)であり,私が心の障害の本質を人間のこころ全体の枠組で捉えることを学んだのは,主としてこの二人の研究者のおかげであると,率直に述べている。>他所で知ったことであるが,そもそもジェームズはフルールノワに手紙を送っている関係にあり,その中に出てくる「危険なメソッド」の語が,ユングとフロイトの関係を描いた,デヴィッド・クローネンバーグ監督の映画のタイトルに使われたということであるから,ジェームズがユングに影響を与えたことは,知る人ぞ知るものだったようだ。この論文の最後を,「人生の半ば(ほぼ三五歳)より若い人々は,完全と思えるほどに(女性本能でもある)アニマを失っても,損害を受けることなく耐えることができる。・・・ただし,芸術家のばあいには問題はしばしば大いに異なった様相を呈し,次いで同性愛は通例アニマとの同一性を特徴としており,頻繁に認められる現象なので,病的倒錯であるとする見解は大いに疑問である。・・・それに対して,人生の半ばを過ぎると,アニマを失ったままでいることは,生気や柔軟性や人間味がますます失われていくことを意味する。・・・それゆえ人生の半ばを過ぎたら,元型的な体験領域との関係をできる限り再建すべきである。」と結んでいる。>各人の人生設計はもちろん,昨今大きくなっているLGBT問題との関係でも,傾聴に値する。

ⅣからⅧまでは,ユングによって抽出され,名づけられたさまざまな元型を論じたものになっているが,「Ⅳ:母元型」「Ⅴ:母娘元型」のあとに登場した「Ⅵ:童児元型」は,精神状態が未発達だった未開人は,思考や意志などの機能がまだ分化しておらず,「考える」といっても,<意識的>に考えるのではなく,考えが<現れてくる>,つまり無意識のなかに存在している。また意識的な意志の努力ができず,その代り前もって「意欲する気分」にならなければ,またはしてもらわなければならない。そこで「始めと終わりの儀式」が必要になるという。>デザイン論から見ると,人間は,初めに「情」しかなく,「知」が生じるも,「意」はまだない段階では,それに代わるものが儀式だったと言うことは,儀式こそ,最初のデザインであったと考えられ,日本では,天皇制はもちろん,スポーツとしては儀式化されたものの極致ともいえる大相撲はじめ,儀式が重視されているのは,(外部から様々な民族が流入して狭い国土で共存しなくてはならない社会の統合のために極めて有効であったということであり,ユングの言う元型が人類共通のものならば,デザインにおいては,日本が先行している根拠にもなろう。 そして,童児元型の本質的な性質の一つは,その未来的性格(童児は未来の可能性)であり,対立を結合するシンボルで,多様な形をとることができる。たとえば,輪,円,球または全体性の他の形態である四者性によって表現される。私(ユング)は意識を超越したこの全体性を「自己」と名づけたが,個性化過程の目標は自己を総合することである。観点を変えて見れば,「総合」という術語よりも,もしかすると「エンテレケイア」の方が当を得ているかもしれない。>シンボルはほとんどマンダラであり,エンテレケイアの語は,アリストテレスによる「形相が質料と結びついて現実態になること」なので,ほとんどデザイン論のようだ。

第二次大戦最後の1945年に「Ⅷ:精神(ガイスト)元型」を発表し,戦後すぐに,それまでの方法論をまとめて,元型論について到達した最終的な立場を示す「Ⅸ:心の本質についての理論的考察」を発表して終わったわけではなく,その8年後,最晩年の1954年に,他とはまったく赴きの異なる「Ⅶ:トリックスター元型」を発表する。>デザイン論で取り上げたヴィレム・フルッサーの「デザインの小さな哲学」(1993年,訳は2009年)では,冒頭で,デザインという語は,名詞的には,策略や詐術に関係,動詞的には,何かを"脱"しるし化することを意味し,デザイナは,詐術にたけた者,罠をしかける謀略家,まさにトリックスターそのもののように思われていたということなので,デザイナになる上で,直接的に関係する元型であるといえる。 ユングは,論に入ってすぐに,トリックスターの典型的ないくつかのモチーフを一人でもっている珍しい例は,錬金術のメルクリウス像である。彼は半ば面白半分,半ば悪意(毒!)のある狡猾な悪戯の性癖,変身の能力,獣神的な二面性をもち,あらゆる種類の拷問にさらされ,そして~最後に重要なことだが~救い主の像に近づく。これらの性質のために,メルクリウスはギリシャのヘルメスよりさらに古い原始時代から甦ったデーモンのように思われるとしている。>第二講の第三論:「タイプ論を味わう」のコラムで,デザイナの祖ともいえる存在として取り上げたプロメテウスと瓜二つのように見えるのは,メルクリウスはマーキュリーであり,ヘルメスとも同じとされ,ヘルメスとプロメテウスがギリシャ神話におけるトリックスターとされていることからも当然であろう。トリックスターとは,穏当な言葉でいえば,「秩序の破壊者でありながら創造者である人」ということで,まさに,デザイナそのものの一面を表している。(何度も述べてきたように)もともとデザイナ的であったユングが,方法論もまとめてしまったかなりのち,つまり自由な心境になって到達したのがトリックスターだったのも面白いし,副題がインディアン神話によせてとあるが,近年,インディアンと日本の縄文人とは,ほとんど同じ民族であったとされることを思えば,これも,日本人がデザイナ向きであることの証左になるのかもしれない。

林道義は,解説冒頭で,ユング思想の中核を表すキーワードとして,「元型」と「対立物の結合」を挙げたいとし,この二つの言葉にすべてが凝縮されていると言っても過言ではないという。そして,「対立物の結合」という弁証法的思想一般にあってのユングの独創は「意識と無意識」という対立物の統合にあったのであり,本当の独創は,集合的無意識の発見,それにはいろいろなパターンがあるという発見にあったと言うことができるとし,ユング心理学の発想の根本は,心の動き(ないし働き)には人類共通のパターンがあり,人間はそのパターンに無意識のうちに従っているものであるとする。パターンという言葉を使ったのは,戦後に発表した最後の論文「Ⅸ:心の本質についての理論的考察」で,それまでは,形式(Form)とか形相(Eidos)を用いていたが,「本能」「エネルギー」「情動」などと対立するもので,それらによる心のパターンということになるという。>いずれにしても,デザイン論でいうところのカタチに対応するといえるだろう。「対立物の結合」という言い方も,弁証法というよりは,「共」の創出に対応すると思われる。

解説の後半で,林は,ⅠからⅣまでの四つの論文は,いずれも元型についての理論的方法論を講じたものであるが,これらが最初に発表されたのは1934年から38年にかけてであり,個人的にも社会情勢との関わりにおいても,ユングの一生の中で二度目の危機的で重大な意味をもつ時代であった。フロイトと袂を分かったときから10年ほどの,第一の危機的時代を,一方では自分のイメージを記録し,それと対決することによって(「赤の書」にあたる),他方では「タイプ論」の研究と著述に没頭することによって切り抜けてゆき,集合的無意識の発見によって,新しい境位を築いていくことになる。そして,元型論に結実するこの時期,まさにナチスの支配と重なってしまい,ナチス批判という性格を持たざるを得なかったが,執拗ともいえるフロイト批判は,ナチスのユダヤ人迫害に加担してしまうというジレンマのなか,方法論に徹することで乗り越えようとしたと言えるとした上で,内容の迫力といい,文章の勢いといい,ユングの著作の中でも一,二を争う傑作であると考えていると述べている。

(参考)エラノス会議と井筒俊彦

東洋の錬金術と出会い,元型論が結実していくのと合わせるように,1933年にオランダ系イギリス人女性の富豪で神秘家オルガ・フレーベ・カプタインが,ドイツの宗教史研究家ルドルフ・オットーの提案によって,カール・グスタフ・ユングの思想と学説をベースに創設,それ以来スイスのアスコナ近くのマッジョーレ湖岸にある彼女が私有する屋敷で,初期には,ユングを中心に,その神話の元型の概念を基礎に,毎年,異なる知の領域からなるざまな思想家たちが,人間の精神に関するさまざまな事柄を討議,その没後も含め,60年以上続けられた。1953年に,日本から招かれた最初の人物鈴木大拙は,ユング,ハイデッガーらと対話,翌年も出席しており,ユングに師事した河合隼雄も,1983~88年,5回連続で出席している。戦後の頭脳流出を代表する一人で,神秘主義を原点とし,イスラームを介して,ギリシャから日本までの宗教を統一的に解釈した天才的哲学者井筒俊彦は,1967年に招かれて,1982年まで,数回出席し,老荘思想から禅まで,日本周辺の信仰について講演し,対話をしている,当然のごとく,ユング思想との接点も多いので,安藤礼二「井筒俊彦 起源の哲学」(2023年)によって,コラムに紹介しておく。

第二話:「マンダラ」から最後の著作「結合の神秘」へ

まず,ユング「心理学と錬金術」(1944年,日本語訳は池田紘一・鎌田道生共訳で人文書院「心理学と錬金術Ⅰ,Ⅱ」1976年)を取り上げる。⇒フォト

ユングが,初版まえがきで,本書は,心理学研究叢書の一冊として刊行されることになったもので,エラノス学会での講演のうち,比較的大規模で,1935年とその翌年の年報に発表された二論文に,多くの説明や資料をつけ,書き換えたり組み替えたりして,面目を一新させたものであり,象徴的図絵が,錬金術的精神の本質を構成している不可欠な要素であることから,数多くの図版が添えられているのが特徴で,彼らの用いる曖昧模糊とした哲学的諸概念に較べれば却ってよく判る場合が少なくないと書いているように,「黄金の華の秘密」で得た錬金術の世界を,心理学に応用すべくまとめたものということができる。内容については省略するが,第三章「マンダラ象徴」に多くのページを割いているように,タイプ論の延長である元型論に対して,マンダラ論の出発になったものといえる。

第一部「錬金術に見られる宗教心理学的問題」は,ユング自身が,本書の研究内容に序論めいた注釈をほどこすことは,複合心理学に精通している読者には余計なことかもしれないとした上での,章立ても見出しもない長文であるが,おそらく,科学の世界では,錬金術がいかがわしいものと見られていることへの予防線だろう。そのなかから,「意識と無意識との弁証法対決において,目的ないし終止点への発展,進歩といったものが見られるが,心の治療は<終止点>に行き着いたからといって,必ずしも<目的>に達したとは感じられない。典型的な一時終止に達するのは,①患者が適切な助言を受容れた後,②充分な告白を行った後,③無意識下にあったものを意識することで,重要な心的内容を認識した後,④長期治療を経て幼児心理が除去された後,⑤異常な環境条件に,新たに理性的に順応する術を見出した後,⑥苦痛の症状が消え去った後,⑦試験,結婚,転職等々,運命の決定的転換が生じた後,⑧以前の信仰を取り戻したり,改宗した後,⑨実践的な人生哲学が芽生え始めた後。」を挙げている。>誤解をおそれずに言えば,治療者に当たるデザイナとしては,患者に当たるクライアントとの関係として見ることができる。 「神は一つの元型(Archetypus)であると言う場合,それは心の中にみられる型(Typus)を指した発言なのであり,'Typus'という語は,鋳造ないし刻印されたものを意味するギリシャ語のテュポスに由来している。・・・そもそも元型の<不明確さ>を表現するような<明確な>形象がありうるとは考えられない。そこで,この種の元型に<個我>という心理学的名称を与えたい。<個我>という概念は,一方で,人間性の基本的性質を伝えるには明確であるとともに,他方,人間の全体性を表現するには充分不明確というわけである。」>前半は,デザインとデザイナに直接関わるだろう(後半は,次の書物の<個性化>に対応)。

第二部「個体化過程の夢象徴~夢に現れる無意識過程の諸現象に関する一考察」では,序に続く「第二章:初期の夢」で,さまざまな夢それぞれに関係のありそうな絵が添えられていて,それを準備段階のようにして,大半のページを割き,最も論じたかった「第三章:マンダラ象徴」に至る。冒頭「マンダラ」の項で,1938年に,ダージリン近郊の僧院でラマの僧院長と,マンダラについて話し合う機会を得,彼が,マンダラとは「dmigs-paミグパ」,すなわち精神の像であって,深い学識を備えたラマ僧のみが想像力によってこれを形成することができる。マンダラには一つとして同じものはなく,個々人によって異なる。僧院や寺院に掲げられているようなマンダラは,外的な表現にすぎず,大した意味を持たない。真のマンダラは常に内的な像である。それは心の平衡が失われている場合とか,<ある思想がどうしても心に浮かんでこず,経典を繙いてもそれを見出すことができないので,みずからそれを探し出さなければならない>場合などに,(能動的な)想像力によって徐々に心の内に形作られるものであると聞いて,どれほど当を得たものかを,以下に,(大量の図絵とともに)論述していくとしている。>ユングが傍点を振った<>内の言葉は,デザイン論の暗黙知のところで,カタチに統合するための最も重要なものとしてマンダラを取り上げた理由をそのまま説明してくれている。

第二部の話は,のちに,そのすべてが天才物理学者パウリの夢であることが判明するので,補講で解説したい旨挿入。ちなみに,目次のみ記しておくと,第一章 序(一 考察材料,二 方法),第二章 初期の夢,第三章 マンダラ象徴(一 マンダラ,二 夢に現れるマンダラ,三 宇宙時計の幻覚,四 個我象徴について)になっており,宇宙時計の夢がマンダラの極致の例になっている。>補講「天才物理学者パウリとの邂逅」

第三部「錬金術における救済表象」については,章立てを示すに留める。「第一章:錬金術における基本」「第二章:錬金術作業の心的性質」「第三章:作業(オプス)」「第四章:第一質料(プリマ・マテリア)」「第五章:賢者の石とキリストのアナロジー」「第六章:宗教史に見られる錬金術象徴」。

次に,「デザイン三講」でも取り上げたユングのマンダラ論である林道義編訳「個性化とマンダラ」(みすず書房,1991年)を見てみる。⇒フォト

林道義は,「訳者あとがき」冒頭で,「個性化」とか「マンダラ」というのは,いわばユング心理学の最高の秘儀にあたるようなものという。そう言えるのは,自らのノイローゼ的体質もあって,自らは多くの日本のユンギアンと異なり,いきなり,全集の「諸元型と集合的無意識」を原書で読んだことから決定的影響を受けたことによっていて,第一話の「元型論」は,それの前半約三分の二を訳出したものであり,本書は残りの三分の一に当たるという。

そこで,「元型論」同様,目次にあわせて,各論文のタイトルと発表年を記すと,

1:生まれ変わりについて・・・・・・・・・1950年

2:意識,無意識,および個性化・・・1939年

3:個性化過程の経験について・・・・1950年

4:マンダラ・シンボルについて・・・・・1950年

5:マンダラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1955年

となっていて,一見して元型論のあとのものが多く,単刀直入に「マンダラ」とした論文が最晩年のものであることが分かる。

林が,「解説」のなかで,さまざまな理由を述べた上,この言葉(Individuum)は,是非とも「個性化」と訳さなければならないと考えている。それは「個性化」が,単に「分割しえない単位」となるというだけでなく,「一つの全体」になることだという点とも関わっている。「全体」というのはもちろんユングのばあい,意識と無意識を含んだ心の全体性という意味であるし,無意識を意識化して統合する(対立物の結合)という意味も含まれている。・・・「マンダラ」こそ,こうした自立した個体のシンボルだからであるという。>的確な指摘であるといえよう。

マンダラはその図絵をみることにこそ意味があると思われるので,内容についてのコメントは省略し,「3:個性化過程の経験について」と「4:マンダラ・シンボルについて」に添付された多数のマンダラの例からいくつかを,イメージ写真として掲載しておく。あわせて,ユングが取り上げているヤコブ・ベーメの「哲学の球体,または永遠の奇跡の眼。または知恵の鏡」が,西洋の知的な世界でつくられた詳細なマンダラ的図絵の例となるので転載させてもらうことにする。

上図は,ヤコブ・ベーメの「こころについての40の問い」(1620年)のマンダラで,1647年の英語版から,林道義が訳したもの

「5:マンダラ」は,最晩年というだけでなく,わずか4ページのもので,「マンダラ」についての,ユングのエッセンスであるともみられるので,これまた,そのまま転載させてもらおう。

最後の著作になったユング「結合の神秘~錬金術に見られる心の諸対立の分離と結合」(1955/56年,日本語訳は,人文書院「ユング・コレクション5,6」の池田紘一訳「結合の神秘Ⅰ」(1995年),「同Ⅱ」(2000年)による)。⇒フォト

池田紘一の「訳者あとがき」によれば,原著は「心理学論文叢書」第十,十一巻として出版されたもので,それを,Ⅰ,Ⅱとして訳出しているものであり,ユングが本格的に錬金術研究を開始したのは1928年,東洋学者ヴィルヘルムとの出会いに触発されてのことで,爾来およそ30年,後半生のすべてを錬金術研究にささげたといっても過言ではない。1944年には,それまでの成果をまとめた「心理学と錬金術」を世に問い,その前後に,「転移の心理学」(1946年)をはじめ多くの講演を論文化したものを発表,本書「結合の神秘」はその最後を飾るものである。わずかの2節を除いてすべて新たに書き下ろされたもので,錬金術の心理学的意義の全貌を一つのまとまった構想のもとに著した唯一の著作で,畢生の大著であるといい,下手な解説はつけないとして,ユングが「著者まえがき」で雄弁に語り,「心理学と錬金術」の第一部「錬金術に見られる宗教心理学的問題」以上に見事な解説があろうとは思われないという。そして,ユングが錬金術に没頭した根本動機は,フォン・フランツの「全集版編者まえがき」の,「ユングは錬金術的伝統の探究を通じて,自分自身の直接的で個人的な<無意識への下降>によってえられた体験と洞察の数々を,客観的に存在する類似材料に結び付けることによって,自らの体験と洞察とをことばに言い表すことができるようになった。」ということである。>まさに,「転生」そのものを語っている。

「著者まえがき」で,ユングは,本書~これはわたしの最後の書物である~に着手したのは十年以上も前のことで,そのきっかけは,ゲーテの「ファウスト」におけるエーゲ海の祝祭についての,カール・ケレーニイの論文で,ゲーテが典拠にしたクリスティアン・ローゼンクロイツ「化学の結婚」が,錬金術に古くから伝わる「聖婚」象徴から生まれたものだったからであり,1944年の「心理学と錬金術」に続くものであるとし,実際に,付録といいながら,本書の冒頭に,そこから抜粋した「錬金術の基本概念」をつけている。あとは省略するが,最後に,「いまだに広く流布している偏見,すなわち,心と意識は同じものであるという偏見が,捨て去られなければならい。」とある。>まさに,ユングが言い続けてきたことを,遺言したことになった。

例によって,章立てと分量(ページ数)を示しておくと,

| 第一章 | 結合の諸要素 | 44p |

| 第二章 | パラドックス | 58p |

| 第三章 | 対立の化身 | 196p |

| 第四章 | 王と女王 | 153p |

| 第五章 | アダムとエヴァ | 81p |

| 第六章 | 結合 | 124p |

となっているとおり,分厚い内容をもった書であり,内容についてはほとんど語ることができない。

第三章「対立の化身」のなかで,錬金術のことをある程度知っている者なら誰でも,シモンの見方が「エメラルド板」のそれに近似していることに気づくであろうと述べている,その「エメラルド板」は,Wikipedia「エメラルド・タブレット」によれば,12世紀以降のヨーロッパに出現した,ヘルメスに帰せられた諸文献(ヘルメス文書)のうち特に名の知れたごく短いテクストで,「エメラルド板」をめぐって中世ヨーロッパでは多くの伝説が作られたという。したがって,起源は定かではないが,12世紀にアラビア語からラテン語に翻訳されて,ヨーロッパにもたらされ,パラケルススは,僧院の診療室に貼ってあったものを見て育ったというし,あの,ニュートンの英訳が,彼の錬金術文書のなかから発見されているとして,その和訳をしているので,転載させてもらう。⇒コラム

「著者あとがき」で,ユングは,錬金術は溢れるほど豊かな象徴を通じて,宗教的儀礼ないし神の業にも比べられるような,人間精神の営々たる努力をわれわれに垣間見させる。もちろん宗教的儀礼とは異なって,・・・個人的な企てであって,個々の人間が,<統一>を造り出すという超越的目標を達成するために全身全霊を賭けた。それは一見和解しがたく見える対立を和解させる業であり,・・・錬金術に特徴的な物質的諸元素の敵対関係ばかりでなく,人間の内に存する道徳的葛藤も含まれる。・・・その目標は,経験的であると同時に超越的な側面を有する象徴のうちに存すると言う。>そのまま,「共の創出」を目標とするデザイナ論ではないだろうか。

話は飛ぶが,ユングの「個性化とマンダラ」の理論を得ることで広がったものに「箱庭療法」があり⇒コラム「箱庭療法入門」,「デザイン三講」のプロローグで庭園デザインをとりあげ,エピローグで,「庭づくり」こそデザインの極致と述べたことに照らし合わせても,有効な方法であるように思えるので,紹介しておきたい。⇒デザイン三講トップページ

第三話:宗教観を背景とした遺言「ヨブへの答え」

ユング「ヨブへの答え」(1952年,日本語訳は林道義(みすず書房,1988年による)⇒フォト

ユダヤ教はもちろん,キリスト教にも全く通じていないので,いきなり,林道義の訳者解説に入らせてもらう。林は,偉大な思想がつねにそうであるように,ユングの思想も長いあいださまざまな誤解を蒙ってき,なかでも,「ヨブへの答え」は,誤解以前の,無理解に曝されてきたし,キリスト教徒の側からも多くの的外れな批判や非難を投げつけられてきたが,興味深いことに,非キリスト教徒もまた,この書を読んで,心を揺さぶられ,ときには激情をかきたてられるようである。本書は,旧約聖書と新約聖書にまたがるユダヤ=キリスト教の全歴史を貫く人間の心の変容を,意識と無意識のダイナミックなせめぎあいを通して明らかにするものであるといい,なかでも,(異端とされてきた)「ヨブ記」と,1950年の「マリア被昇天」の法王教書との間に,誰一人気づかなかった,重大な関連を直観的に見抜き,雄大な構想をもって強靭に論証する,ユング心理学としては,他に類を見ない最高傑作と確信しているという。

そして,ユングの感受性が「ヨブ記」に異様な雰囲気,人が神に異を唱え,反抗しているという,他に見られないことが起こっていること(それゆえに異端とされてきた),つまり,神に対して疑問を発するということは,意識が芽生えている証拠であり,ヨブが見たものは神の暗黒面であったということである。ユングは「ヨブ記」(紀元前6~3世紀)の直後(ないし同時期)に,知恵の神ソフィアが登場する「ソロモンの箴言」(紀元前4~3世紀)や,「シラクの息子イエスの知恵」(紀元前2世紀頃)が現れたことに注目した。ヨブの鋭い批判にさらされた「義の神」ヤーヴェがもはや不義をなすことができない,全知の神が無知なことはできない,それゆえにソフィアが必要になったのであり,のちのマリアの出現とその重大な役割にまで影響を与えることになるという。>無意識のものが意識化することの恐ろしさ,「知」の登場で「情」が抑えられていく。余談であるが,「日本史話」のところで,伝説の徐福は,ヨブの漢字表記であり,異端とされた(ユングによれば人間として目覚めた)ヨブ一族の末裔かもしれないと,かなりの憶測をもって述べたことを付記しておきたい。⇒コラム

さらに,「神が人となる」ということは「神の革命的変容に他ならない」が,「人となる」といっても完全に人間になりきってしまったわけではないという「神の人間化」の不十分性,その繰り返しと継続性を述べた後,聖書の受肉はこのように,「神の人間化」の意味を持っていたが,それは同時に「人間の神格化」も意味していた。・・・「人間が神になる」あるいは「人間の中に神的なものが宿る」ということは,救いが外から与えられるものではなく,人間のうちに存在しているという思想を表しているのである。>これこそが,ユングが精神治療に取り組んできた本質である。キリスト教が分からない東洋人からみると,「悟り」に対応するようなものかもしれない。 そして,1950年の「マリア被昇天」の新教義の公布の背後には,民衆の心的欲求があったことを見逃してはならないとユングが強調しているのは,神の母が天にいてほしいという心の欲求が多数の人々にあったこと,マリアの幻視を見たのが多くの場合子供であったことが集合的無意識の働きを推測させるという。新教義が公布された1950年初は,東西冷戦最激化の時代であり,ユングは,「有史以来の最大の政治的分裂の時代」における「補償のきざし」であり,ヨブの問いかけに対して神が与えた「聖母被昇天」には,このように重大な意味があることを明らかにしたのである。>最晩年に到達した神そのものを,法王教書にかこつけて開示,神を語ることで人類に警告する,まさに遺言といえるものであろう。

>知識の無さ等から,内容については省略せざるを得ないが,本文の前につけている,「はじめに」に当たる部分のタイトルが,「好意的な読者へ」となっていること,ヤーヴェ,すなわちエホバとは,もとはユダヤの一部族,シナイ山の神であったといい,ギリシャの神ゼウス,キリスト教の全能の神へとなっていったということらしいが,中央アジアに展開したと見られるヨブ一族がシンボルとした山は皆シナイ山型のものといわれ,そもそも「ヨブ記」の話からみて,彼らの神であったと考えるのが自然だろう。

この論TOPへ

ページTOPへ

第三論:ウィルバー「インテグラル心理学」からみたユングの現在

はじめに一言:第Ⅰ講「転生の契機になったジェームズすなわちプラグマティズムとの出会い」の第三話で「多元的宇宙」のコラムにとりあげた猪口純が,ニューエイジ思想の代表的論客として知られるウィルバーの四象限の図式の意義を語っているが,それが掲載されているウィルバーの「インテグラル心理学」は,猪口に限らず,また心理学も超えて,いわばパラダイム変換のごとく,多方面に巨大な影響をもたらしたものなので,この一書をもって,最新の心理学の世界でユングの位置がどうなっているかを探ることは大きな意義があり,ためらうところは無い。以下,ケン・ウィルバー「インテグラル心理学~心の複雑さと可能性を読み解く意識発達モデル」(2000年,日本語訳は,門林奨(日本能率協会マネジメントセンター・2021年))による。⇒フォト

第一話:言及された重要人物から見た最新の心理学

はじめに,本書での,ケン・ウィルバーについての紹介を示しておくと,1949年にアメリカのオクラホマ州に生まれ,最初の著作「意識のスペクトル」以来,トランスパーソナル心理学の代表的な理論家として知られるようになり,その後,大著「進化の構造」と,それに続く一連の著作で文明論へと思想を拡大し,現在は,インテグラル(統合哲学)の提唱者と認識されており,20以上にのぼる著作の多くが世界中の言語に翻訳されている。その革新的な業績から,「意識研究のアインシュタイン」,「現代の最も重要な思想家の一人」と呼ばれ,元副大統領アル・ゴアが愛読したり,映画「マトリクス」のコメンタリーを担当するなど,著名人との交流も多いという。

もう一つ,ホームページ「AKのスピリチュアル講座8:還元論・唯物論を超えて」では,ウィルバーは,「物質から生命へ」という物理学的・生物学的な進化にかんする研究成果と,「心から魂へ,そして霊へ」という心理学的・宗教学的・神秘学的な進化(意識の進化)にかんする研究成果とをつぶさに検討してみた結果,そして,自らの体験にもとづく実感も踏まえたうえで,両者がその構造において同じ性質を持っていることを発見し,その結果,ウィルバーは,西洋的な知のあり方と東洋的なそれを見事に融合させてしまった感さえあるという。20代で著した前記の「意識のスペクトル」では,「心理学において,西洋の知と東洋の知を統合するという,今まで誰も成し得なかった困難な仕事を成し遂げてしまった」と言われ,40代のときに著した「進化の構造」では,「この世のすべての知の領域を統合してしまった」と評価されたというから,ユングの現在を知るのにこれほどの適任者はいないといえよう。

本書のカバーでの紹介では,"インテグラル心理学"がもたらすものとして,①多層的で多面的な人の「心」「意識」についての骨格・全体像,②心理学・心理療法を学ぶうえでの良質な羅針盤,③「インテグラル理論」の心理的な側面についての学びを深める書とあるが,ウィルバー自身は「本書を読み始めるにあたって」で,「人間の心や意識というものが驚くほど多面的であり,多層的であり,ダイナミックであり,豊かな潜在的可能性を宿している」ことを前提に,人間の心や意識にそなわっているできるだけ多くの側面に対して,正当な「居場所を与えよう」とする,具体的には,「発達」および「四象限」という見方を中核に据えることで,人間の心や意識に関するさまざまな見方を,単なる折衷主義ではない有機的で立体的な織物へとまとめ上げていくものであるとしている。>前半から,ウィルバーの見方が,ジェームズとユングに近いことが分かるし,後半については第三話で扱うが,「個―集合」と「内面―外面」という2つの軸でできる4つの領域のことで,軸の設定そのものが,ユングの見方に直接的につながっていることから,すでに,ユング心理学は現在も生きていると言ってよいだろう。

英語のインテグラルとは,強いて日本語に訳せば,「全体を構成する上でなくてはならないこと」とされ,もともとは,①少しも減少することなく全体を構成,②本質的な成分,特質と存在,③数学の積分を意味する語というから,「デザイン三構」の第二講「デザインとは何か」にほとんどそのまま対応する語のようなので,タイトルからして,心理学の(研究)学問書というより,心理学をデザインした書といえる。そのなかの核となるものについて,猪口も,万人が立場によらず応用可能な,領域横断的・統合的視座の確立を志向したウィルバーの理論的考究の最大の成果が,古今の世界観や思想的見地を四つに区分する,四象限の図式であると紹介しているように,デザインそのものである。

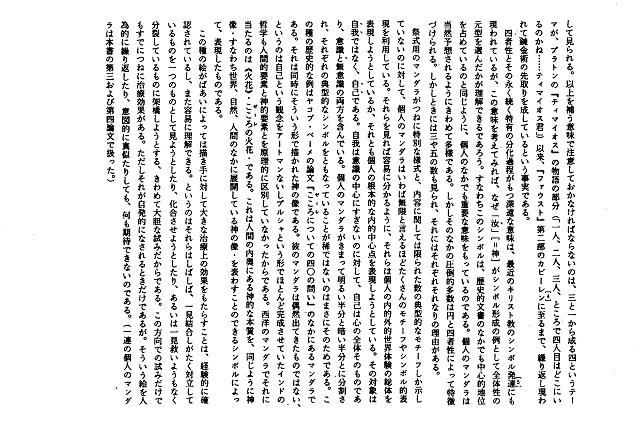

本書の内容を説明することは誠に困難であるし,本題からも外れてしまうので,巻末についている重要人名索引を利用して,ウィルバーが「どんな人物に言及しているか」から,現在の心理学のマップを作ってみよう。重要人名索引は,本文のほか,図表,注においても登場するページが記載されているので,とりあえず,このページ数が5以上の人物45名を多い順に並べてみると,以下のようになる。生没年や所属する国等が分かる場合は記入した。

トップは,ジャン・ピアジェで,認知発達論のほか,あまりにも著名であるが,ウィルバーによれば,ピアジェは,3番目のジェームズ・マーク・ボールドウィンの先駆的業績(Wikipediaにはボールドウィン効果(初期の進化理論)の項があり,学習能力が高くなる方向に選択が進むことを示唆している)を受け継ぎ,4番目の,ユルゲン・ハーバーマス(哲学者(社会・政治),公共論,コミュニケーション論の第一人者・膨大な著作の多くが日本語訳されている)を,ピアジェの心理学的研究の影響を最も受けた人物として取り上げ,6番目のローレンス・コールバーグ(道徳性発達理論の提唱者),その次のジェーン・レヴィンジャー(自我発達理論),13番目のアブラハム・マズロー(「図説 世界を変えた50の心理学」にも取り上げられ,人間性心理学を創始し,ピラミッド型の欲求階層説を提唱した),16番目のキャロル・ギリガン(フェミニストで倫理学者,心理学者・日本語訳「もうひとつの声で:心理学の理論とケアの倫理」2022年)も,ピアジェの研究を基礎にしているというように,ウィルバーにおいて,自身もそうであったように,現代の心理学において重要なのは,ピアジェを源流とする発達心理学であるといえる。実際,ホームページ「co-empty」では,発達の構造の普遍性・類似性で,ウィルバー,マズロー,レヴィンジャー,コールバーグの4者はとくに近いという。>ピアジェに詳しい北海道大学小島康次の論文によれば,ピアジェは,ジェームズの著書に触発されて「新プラグマティズム粗描」を書いていて,心理学には,蓋然性という捉え方が有効であるとしていたといい,福島大学日下正一の論文でも,青年期ピアジェの思想形成とくに均衡概念にプラグマティズムの影響が顕著であるといっていることからも,後述のように,ウィルバー自身もプラグマティズムを背景にしていることが分かる。

巻末に多数挙げられている図表のほとんどは,さまざまな人による発達段階の比較であり,5番目のクレア・グレイブスは,人間発達に関する価値システム理論,意識にもとづく8つの発達段階,スパイラルダイナミクス理論,10番目の自我発達理論で有名なスザンヌ・クック=グロイター,12番目の,ロバート・キーガンは,組織心理学者で,成人発達理論を軸にしたビジネスパーソンとしての成長を提唱(日本語訳「なぜ人と組織は変われないのか」),17番目のエリク・H・エリクソン(「図説 世界を変えた50の心理学」にも取り上げられ,アイデンティティの確立を重視した人生の発達段階を提示した)と,発達心理学分野の人物が並ぶ。

そして,2番目に挙げたドン・ベックは,9番目のクリストファー・コーワンとともに,グレイブスのスパイラルダイナミクス理論を改良し,発達の段階を色で示して「スパイラル・ダイナミクス」というものにしたとして高く評価しており,25番目のマイケル・コモンズ(発達測定モデル・ウィルバーは必ず35番目のフランシス・リチャーズとセットにしている),28番目のシェリル・アーモン(アメリカ諜報機関で重宝されていた発達測定,とくに善に対する認識力),36番目のジャン・シノット,38番目のチャールズ・アレクサンダー(オーディオによる治療),42番目のギーゼラ・ラブヴィー=ヴィーフなど,図その他非文字で直接訴えるユニークな表現等を打ち出している若手を数多く取り上げていて,ウィルバー自身がデザイナ的であり,本書がデザインの書になっている理由にもなっている。その他,29番目に,(ロバート・キーガンとともに)現存する発達心理学者の中でも最も著名なカート・フィッシャー(発達理論「ダイナミック・スキル理論」),33番目に,発達心理学に関する多くの理論を発表したとあるのみのマーガレット・マーラーが挙げられる。

8番目に,宗教哲学者で神話的意識論を展開し,ドイツ語で「起源と現代」を著したとされるものの,日本語Wikipediaに登場しないほど,日本では無視されているジャン・ゲブサーという人物が登場するのが注目される。そこで,検索するうち,ホームページ「ななつのほしぞら」に,なんと「ブロンディからユングまで」という記事を発見,ユングからの地に着いた影響も感じることができるのでコラムに記す。⇒コラム。 宗教的,神話的という観点からみると,その源流とみて良いと思われるのが,14番目の,ネオプラトニズムの創始者とされる著名な思想家プロティノスで,ウィルバーは,前記の発達心理学との関連で,発達段階として10数個の段階を想定し,それが有用であるとするとともに,永遠の哲学を主張した人物の最初として挙げている。>ここで,有用という語が使われていることに注意すれば,後述するように,ウィルバーもプラグマティズムを拠所の一つとしていることが分かる。もう一つ,私がデザイン論に取組み始めた頃に,プロティノスの「一者」を手掛かりにしようとしたこともあった。

以下,ウィルバーのトランスパーソナルにつながる宗教的さらには神秘的な心理への取り組みに関わる人物として,11番目のオーロビンド・ゴーシュ(インドの反英独立運動家で,宗教家,インテグラル・ヨーガの創始者ほか多面的活動),後述するシュタイナーとともに,自己の諸段階を超個的な領域に至るまで研究した人物として挙げている19番目のジェニー・ウェイドと,次のスタニスラフ・グロフも,LSDによるセラピーで得た情報をもとに意識の作図学を始め,マズローとともに,トランスパーソナル心理学会を創設したとして,前記発達心理学の人物と重なるところがあり,次の,哲学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドも,日本語訳で著作集15巻がでているほど幅広い業績を挙げたが,とくに宗教哲学においての影響が大きく,カール・ポパーが痛烈に批判していることから,アンチ科学至上主義を先導ともいえよう。

23番目の,日本語訳「自我と"力動的基盤"~人間発達のトランスパーソナル理論」(1997)のあるマイケル・ウォッシュバーン,続いて,比較神話学や比較宗教学で知られるジョーゼフ・キャンベル,26番目のジェームズ・W・ファウラー(信仰発達理論),続く,ヒューストン・スミスも宗教哲学者で,日本語訳「忘れられた真理~世界の宗教に共通するヴィジョン」(2003)はロングセラーになっている。32番目のハインツ・コフート(精神分析的自己心理学の提唱者で,日本語訳も多数),37番目の,ローマカトリック教会の神秘家で修道院改革に尽力したアビラの聖テレサについて,ウィルバーはプロティノスから聖テレサに至るまでの永遠の哲学を支持する人々としていて,前述の,発達心理学の大家と若手の間を埋めるように,続けて取り上げていることになる。40番目のガートルード・ブランク(妻とともに心理学者で教育家・日本語訳「自我心理学の理論と臨床―構造、表象、対象関係」初版1974ながら2017再版)もこの並びに入れておく。最後の45番目のルドルフ・シュタイナーは,神秘思想家で人智学を創唱し,現在も,シュタイナー教育で存在感がある。「統合失調症入門 病める人々への理解」ほか日本語訳多数あり,ウィルバーは外念,内念の用語引用している38番目のシルヴァーノ・アリエティ,政治哲学者で,日本語訳「自我の源泉─―近代的アイデンティの形成」のある44番目のチャールズ・テイラーについては,トランスパーソナルの観点から,とりあえず,ここに入れて置いて良いと思われる。

残った人物の最上位15番目には,実験・生理心理学の先駆者,精神物理学の創始者で,多くの科学者・哲学者に影響を与えたというグスタフ・フェヒナーの名があるが,実に,ジェームズが「多元的宇宙」で一講を充てて述べている人物であり,その三つあとの,18番目に,われらがユングがおり,30番目には,フロイトが,続いて,ジェームズが出てくる。これら,本特別講義に登場する人物のほか,34番目に登場するエーリッヒ・ノイマン(「深層心理学と新しい倫理~悪を越える試み~」はじめ日本語訳書も多い)は,ユング派心理学者で,ユングの最も重要で最も独創的な弟子だったが,先に死去してしまった人物であり,前記に入れたマイケル・ウォッシュバーンもユング派といわれることから,ユング心理学が,上記二つの大きな流れとは別に(二番目の宗教的心理学には近いが),現在も存在感のあることが分かる。

41番目に,パース,ジェームズと並ぶプラグマティズム思想家で教育についての論が多いジョン・デューイが,その2番あとには,プラグマティズムの重要な一人で,シンボリック相互作用論の父であり,デューイとの共同研究も知られる,社会心理学者で哲学者のジョージ・ハーバート・ミードが挙げられていることから,先にものべたように,ウィルバーがプラグマティズムを拠所にしていることも分かるので,第二話では,以上の人物を,ウィルバーがどのように扱っているかを見ることにする。前項最後のルドルフ・シュタイナーについては,デザイン三講の「デザイナになる」の最後にも取り上げているばかりでなく,ユングにも影響を与えたとされていることから,あわせて取り上げる。

なお,一人だけ残った39番目のフェルディナンド・ソシュールは,近代言語学の創始者として著名であるが,ウィルバーは,ポストモダンへの言語論的展開を論じはじめる最初に,ほとんどの道はソシュールに通じているとして取り上げている。>言語の習得は,心理学と直接に関わるものであり,「図説 世界を変えた50の心理学」でも,言語学から唯一,現存する著名な言語学者チョムスキーが挙げられているが,彼もまた,ソシュールの熱烈なファンであり,熱心な読者でもあるというから,当然なのかもしれない。ついでながら,天才的言語学者といわれながら早逝した原田信一偲んで出版された「シンタクスと意味―原田信一言語学論文選集」(2001)に掲載されている「チョムスキーの理論と方法」には,「言語学者の言語記述が実際の言語にどれだけ一致するかを測る尺度を,チョムスキーは「妥当性」と呼び,・・・「観察の妥当性」「記述の妥当性」「説明の妥当性」の三つの面から確認することで,ある理論の説明の妥当性を達成したという」記述があることから,チョムスキーもまた,プラグマティズムに極めて近い思考方法であると言えるのではないだろうか。ウィルバーが最も評価しているみられるピアジェのところで注記したように,ピアジェもプラグマティズムに親しみ,「図説 世界を変えた50の心理学」のなかにも挙げられ,認知心理学を創始したとされるジェローム・ブルーナーは,早稲田大学嶋口裕共の論文では,デューイとの関係で,プラグマティズムの影響が強く見られ,「認知的不協和の理論」が各方面に多大な影響を与えたフェスティンガーにも見られるということであるから,現代心理学はプラグマティズムあってこそ急速に発展できたと考えられ,まさに,ジェームズがその源流ということになるのである。さらに言えば,「デザイン三講」の「デザイナになる」ところで述べたように,デザインもまた,背景となる哲学がプラグマティズムなので,心理学との親和性は極めて高い。

第二話:ユングとジェームズと,そして周辺の人物

ウィルバーは,本文に入る前の冒頭の「読者への覚え書き」で,心理学の語や歴史を簡単に説き起こすなかで,科学的な心理学を到来させたのがグスタフ・フェヒナーであることまでは学界の共通認識であることを述べた上で,哲学書をそろえた古書店で,彼の著書「死後の生」という本を発見,その冒頭の「人はこの地球上で,一度ではなく,三度生きる。人生の第一の段階では,人は常に眠りの中にある。第二の段階では,眠ったり目覚めたりしている。そして第三の段階では,永遠に目覚めるようになる。」からして衝撃を受け,むさぼるように読んだとし,とくに,フェヒナーの精神物理学に関して最も重要な点は,「スピリットと物質は互いに分かつことの2つの側面であり,両者が結びついて,ひとつの大いなる現実が形づくられていることである」,フェヒナーのアプローチは「統合的なアプローチと呼べるとするなど,覚え書き全体10ページを,フェヒナーを介して,自らが語ろうとする本書の根本趣旨を述べており,その途中で,フェヒナーからウィリアム・ジェームズ,そしてジェームズ・マーク・ボールドウィンへと続く時代,心理学という新しく現れた科学はまだ,古代の知恵と通じ合える言葉をもっていたのであると,われらがジェームズに近い扱いを受けていること,ボールドウィンがウィルバーがもともと専攻していた発達心理学との接点の役割をしていることなどを明らかにしたのち,最後を「親愛なるグスタフ,本書をあなたに捧げる」と結んでいる。>ウィルバーがジェームズの「多元的宇宙」のことに触れていないのは不思議であるが,ウィルバーの受けた衝撃は,ジェームズ語っていることとほとんど同じであり,ここからして,この特別講義が,最後まで太い一本の軸でつながっていることを感じさせる。ついでながら,ウィルバーが,プロティノスからの永遠の哲学を支持する人々の最後にあげている,アビラの聖テレサについても,ジェームズが「宗教経験の諸相」の第一講でとりあげていることまで思い出せば,たとえ,ウィルバーがことさらジェームズのことに触れなかったとしても,両者の感性は極めて近いといえ,まさに,本特別講義の最初と最後をつないでいるように思える。フェヒナーのことを知りたい人には,岩渕輝「生命の哲学 知の巨人フェヒナーの数奇なる生涯」(2014年)があることを紹介しておく。

そこで,ジェームズについての扱いをみてみると,第7章「統合的アプローチへの道」の「先駆者たち」の項で,統合的アプローチに関する近現代の先駆者のうち,比較的初期に位置する人物は数多く存在しており,例えば,ゲーテ,シェリング,ヘーゲル,グスタフ・フェヒナー,ウイリアム・ジェームズなどが挙げられるとして,まさに,歴史を代表するような人物として扱い,続く「ジェームズ・マーク・ボールドウィン」の項で,ボールドウィンは,ウィリアム・ジェームズやチャールズ・サンダース・パースと同じ時代生きた人物であるとし,プラグマティズムが創始された時代であると言おうとしていることも分かるが,その他,本文中に,それ以上のことは出て来ず,第3章「自己とは何か」の「自己の主要な機能」のなかの「意志(will)」についての「注」で,ウィリアム・ジェームズの著書「心理学原理」(全訳はないが短縮版が「心理学」として出版されている)および「W・ジェイムズ著作集2信ずる意志」に収載されているとあるのと,第9章「各ラインの発達」の「美のライン」の項の「注」で,根本的な経験論(ウィリアム・ジェームズ参照)とあるのみである。>素っ気ない扱いとしか言えず,フェヒナーの話と合わせても,実に,残念なことである。

プラグマティズムついでに,ジョン・デューイとジョージ・ハーバート・ミードをみてみると,第4章「自己に関わる諸領域の発達」中の「自己に関する諸段階」の項であるが,ウィルバーは,その冒頭で,「自己の発達段階に関する研究を行った初期の先駆者(そして私自身の見方に大きな影響を与えた人物)」として,ボールドウィン,デューイ,ミード以下15人を列挙するなかに挙げている。また,前記「ジェームズ・マーク・ボールドウィン」の項で,ボールドウィンの研究は,デューイとミードによってさらに前進させられたとあり,さらに,「デューイとマクドゥーガルの提唱した諸段階は,自己が社会とどのように関係しているかという観点から記述されている。」とあり,ウィルバーは子どもの段階が明確ではないとしている。>さすがに,プラグマティスト的観点といえよう。

われらがユングに目を転じると,一番最初に名前が登場するのは,第4章「自己に関わる諸領域の発達」中の「自己に関する諸段階」の項で,「自己の諸段階を超-個的な領域に至るまで研究した人物としては,ルドルフ・シュタイナー,マイケル・ウォッシュバーン,ジェニー・ウェイド,スタニスラフ・グロフなどが挙げられる。」と,いずれも第一話にでてきた人物で,ウィルバーは,巻末図表の年齢発達段階比較図にもすべて取り上げているが,続けて,「ルドルフ・シュタイナー(1861~1925)は(フェヒナーやユングやジェームズなどが活動していた「黎明期」における)驚くべき先駆者であり,心理学および哲学の領域において,当時における最も包括的なヴィジョンを提唱した人物の一人である。」とし,「デザイン三講」の最後で取り上げたシュタイナーのことを大きく評価するとともに,わがユングがジェームズとともに,心理学の黎明期の人物とされていて,現代に至る新たな時代を開いた人物であるとも評価していることが分かる。

次にでてくるのは,同章の「タイプ論」の項で,「最後に,水平的なタイプ論(類型論)について触れておこう。例えば,ユング派のタイプ論,エニアグラム,マイヤーズ・ブリッグス・タイプ,インディケーター(MBTI)といったものである。ほとんどの場合,こうした理論で扱われているのは,垂直的なレベルや段階(ステージ)や波(ウェーブ)ではなく,それぞれの段階において,どのような方向づけが生じうるのかということである。自分や他者を理解するうえで,こうしたタイプ論が極めて有益であると感じている人も多い。だが,理解しておく必要があるのは,こうした「水平的」なタイプ論は,垂直的な段階論とは根本的に異なる性質をもっているということである。段階とは,人々が標準的な発達において通過していく普遍的な段階であるのに対して,タイプとは,どの段階においても見出されうる(あるいは見出されない)性格特性(パーソナリティ)を類型化したものである。」の段で,ウィルバーは,現代心理学の主流とは全く別のものとし,その最初に,ユング派とあるように,ユング個人というより,ユングを受け継ぐ人をまとめていて,以後も,そういう扱いをしているが,そのあとに列挙しているように,ユング派とは別に,そういった類型化をしているものがあることも分かる。

第8章「自己の発達」の「低位の諸段階における病理」の項で,「典型的な神経症に対しては,次のような治療がおこなわれる。抑圧という障壁を緩め,それを取り除くことで,抑圧された感情すなわち影となっている感情に再接触し,そのことによって,そうした感情を心(サイケ)の中へ再統合するのである。こうして意識の絶え間なき流れが,もっと滑らかに開き出されていくようになる。このような種類のアプローチは,暴露的技法と呼ばれている。なぜなら,隠れている影を明るみに出して,心の中へと統合しなおそうとするものだからである。そして,このプロセスは「自我のための退行」とも呼ばれる。意識を,初期のトラウマへと一時的に引き戻す(あるいは簡単にいえば,遠ざけられてきた感情や衝動に触れなおす)ことによって,疎外された感情と親しくなり,それらを統合し,心にもう少し調和をもたらすのである。この種の技法を用いるアプローチとしては,例えば,古典的な精神分析,ゲシュタルト療法の一部,ユング派心理療法における影に関連する部分,ユージン・ジェンドリンの創始したフォーカシング,自我心理学および自己心理学の一部などが挙げられる。」の段では,やはりその他多くのものとともに,取り上げられているが,前段の説明は,簡潔で分かりやすい。

同章の続く「自己の考古学」では,ウィルバーは,物質的自己から心の最も奥底のスピリットまで,独自の7段階,9支点を示し,表面から段階に入って行く形で解説していくが,3段階目の仮面(ペルソナ)のところで,その世界観は神話的であるとして簡単に説明した後,「ユング派の研究によれば,こうした元型的な神話的役割は,<集合的に>受け継がれてきたものである。ただし,注意する必要があるのは,こうした元型のほとんどは,超‐個的(トランスパーソナル)な段階に位置するものでは<ない>ということである(ユング派やニューエイジの思想においては,大抵,この点が混同されている)。そうではなく,こうした神話的な役割とは単に,意識発達における前‐形式的<かつ集合的>なのであって,後‐形式的なものでも,超‐個的なものでもない。もっとも,「高次の元型」(例:老賢者,老婆,マンダラ)もいくつか存在しており,これらは時に,超‐個的な領域を<象徴>しているものではあるが,超‐個的な領域そのものを<直接に体験>した内容が表されているとは必ずしも言えない。この段階において,子どもはさまざまな特定の文化的役割―家族,仲間,あるいは社会の他の人々とどのように接するか―を身につけ始める。そしてそうした文化的役割を通して,前‐形式的な元型的役割が確かなものとして定着していくのである。こうした文化的な脚本(スクリプト)を学ぶときにも,さまざまな問題や歪みが生じる。私(ウィルバー)はこれらの病理を「脚本病理」と総称している。この段階の世界観は「神話的(‐メンバーシップ的)」であるため,支点4における心理療法では,多くの場合,そうした歪んだ神話を解体して,もっと正確で,自分を傷つけない脚本や役割(ロール)に置き換えることが重視される。実際,ユング派のアプローチ(時に神話的な要素を過大評価していることもある)であえ,これと同じようなプロセスで心理療法が進行していく。すなわち,さまざまな神話的モチーフを差異化し統合すること,さまざまな神話的モチーフを尊重しつつも同時に超えることが重視されているのである。」と,少し長い引用になったが,ユングの言葉を多用しつつ,批判も交え,まさに,ユングの現在を語る段になっている。この説明に関する注として,「元型」についての解説,ジョーゼフ・キャンベルが自ら編集した書籍「The Portable Jung」で,ユング派の一般的なアプローチを見事に要約していると,その内容を紹介しているが,あまりに長くなるので省略させてもらう。

次に,ユングの一番弟子だったというエーリッヒ・ノイマンをみてみると,最初に出てくるのは,デューイのところで挙げた第4章「自己に関わる諸領域の発達」中の「自己に関する諸段階」の項で列挙される中の一人に挙げられているが,本文中ではこれだけで,図表「自己関連ラインの発達」中に,シュタイナーを含む他の人たちのものと比較する形で,描かれているのが重要であるほかは,注で,他の人物何人かと並べる形で,参照してほしいというのが主になっている。ユング派といわれるマイケル・ウォッシュバーンについては,ユングが最初に登場するところに併記されているのに続いて,ウォッシュバーンは,高次の発達に関するロマン主義的な見方を極めて明快に示しており,発達の初期において失われた潜在的可能性を取り戻すことが重視されるといい,「図表」でも一か所採用しているほか,「注」でも,5箇所に出てくるが,発達心理学側での扱いが主になっている。

ユングが訣別したフロイトについては,前述の「読者への覚え書き」の中に,フロイトは,イドの概念を,ゲオルク・グロデックの「エスの本」から直接に借りてきている。そしてこの本は,宇宙的な道(タオ),すなわち,命の源である普遍的なスピリットの存在を踏まえて書かれたものである。第1章「段階とは何か」の「基本となる諸段階」の項の説明中に,「・・・だからと言って,近代や後‐近代の見方をもっている人たちが,その内容に口をはさんではいけないわけではないということである。例えば,具体操作的な思考と形式操作的な思考がどんなものであるかについて,ピアジェほどその詳細を明らかにした人物はいなかっただろう。あるいは,初期の段階に対応するいくつかの側面は抑圧されることがある―このこを本当に詳しく説明するためには,フロイトという人物が必要である。」と,ウィルバーにしては,奥歯にものが挟まったような言い方になっているが,第4章「自己に関わる諸領域の発達」の最後「第1部の結論」のいたると,「・・・こうして,精神的/霊的な領域とは単に,願望実現への幼児的な欲求によって生み出されたもの(フロイト),大衆を抑圧するための不透明なイデオロギー(マルクス),人間の潜在的可能性が投影されたもの(フォイエルバッハ)であるに過ぎないと,厳かに宣言されることになった。・・・こうした近代科学の見方は陰鬱なものであり,身も凍りつくほどである。」>実に明確に拒否的になっており,ユングが訣別したのも当然という存在ということになろう。

特別に取り上げるシュタイナーについては,ユングのところで述べたように「自己の諸段階を超-個的な領域に至るまで研究した人物」のトップに続いて,第7章「統合的アプローチ」でも,20世紀においても存在する先駆者のトップに挙げられ,図表「自己関連ラインの発達」にも入れられているほか,「注」では,「私はルドルフ・シュタイナーの著作についてどう思っているかを尋ねられることが良くある。シュタイナーの先駆的な貢献について私は大いなる尊敬の念を抱いているものの,シュタイナーの提示するモデルは,その細部において,それほど有用であると思われない。なぜなら,私の考えでは,前‐個的および個的な領域の発達については,近年の正統派の研究のほうが性格で優れた地図を与えてくれるし,他方,超‐個的な領域の発達については,瞑想的な伝統のほうが洗練された地図を与えてくれるからである。にもかかわらず,シュタイナーは極めて多くのテーマについて先見の明にあふれる洞察を示しており,読者はその広範さに驚嘆するであろう。シュタイナーが掲げている全体としてのヴィジョンは,想像しうるなかで最も感動的なものである。ロバート・マクダーモットによる著書「The Essential Steiner」を参照されたい。」と述べている。>デザイン論の最後に取り上げたシュタイナーの話を,さらにつめてみたくなる気にさせてくれる。

第三話:「四象限」とユング,そしてデザイン

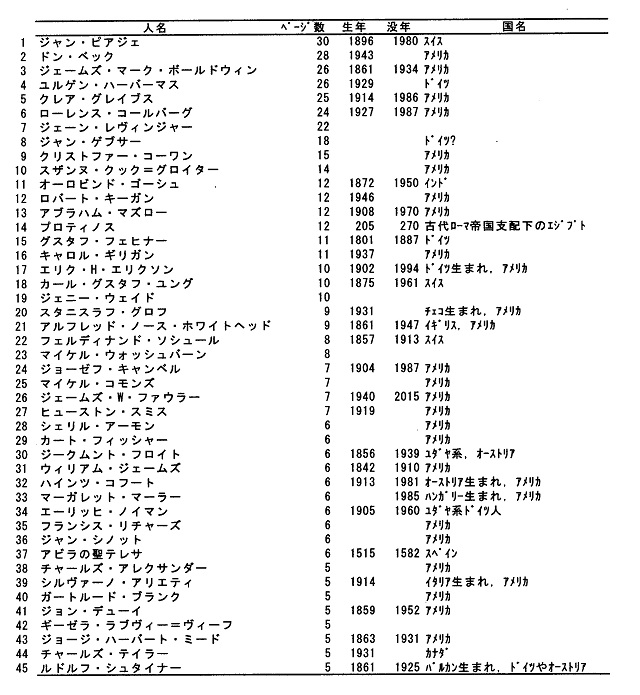

いよいよ,ウィルバー自身が「インテグラル心理学」において最も重要なキーになったものとし,ジェームズの「多元的宇宙論」について論じた猪口純もその意義を述べている,第5章「近代とは何か」の「四象限」の話に入る。その項の冒頭で,ウィルバーは,「私の考えでは,ある簡潔なやり方によって,こうした科学的還元主義の本質を理解し,そしてその流れを反転させることができる。」と言う。>まさに,デザインによって,パラダイム転換をすることができると言っているに等しい。ウィルバーは,さまざまな理論体系を比較対照していくなかで,ほとんど例外なく,4つの一般的グループに分類されること,「個(人)」(individual)と「集合(団)」(collective)のそれぞれにおける「内面」(interior)と「外面」(exterior)に対応していることが明かになったとして,図に示すように,まず,上側が「個」で下側が「集合」を表す縦軸と,左側が「内面」で右側が「外面」を表す横軸によってつくられる「四象限」を提示する。

そうすると,左上象限は「個的‐内面的」すなわち志向的な,言語が「私(I)」の世界,右上象限は「個的‐外面的」すなわち行動的な,言語が「それ(It)」の世界,左下象限は「集合的‐内面的」すなわち文化的な,言語が「私たち(We)」の世界,右下象限は「集合的‐外面的」すなわち社会的な,言語が「それら(Its)」の世界ということになる。その上で,座標の原点で交差する45度方向のラインを引いて,原点に近い側から遠い側に向かって,それぞれ,より現実に近いものを表すような語を記入,例えば,左上象限では,原点に近い方に感覚,遠い方に概念が,右上象限では,原子から始まって大脳新皮質の方へ,左下象限では,物質的から始まって,相当離れてから,古代的,神話的,合理的となって行き,右下象限では,原点に最も近い側が銀河で,中ほどに家族,そして国家から,もっとも外側の地域などの語が配されている。>四象限という最高に抽象的なデザインに対して,ウィルバー個人の独特な秘儀的デザインになっており,じっくりと味わう必要があろう。

それはさておき,津城寛文「宗教研究の射程確認~ひとつの糸口としてのケン・ウィルバー」(筑波大学2010)によれば,ウィルバーは「万物の理論」(2000,日本語訳は2002年)のなかで,左上象限には,フロイト,ユング,ピアジェ,オーロビンド,プロティノス,ブッダなど,右上象限には,スキナー,ジョン・ワトソン,ジョン・ロックなど,左下象限には,クーン,ディルタイ,ウェーバー,ガダマー,ハーバーマス,ロールズなど,右下象限にはオーギュスト・コント,マルクス,パーソンズなどの大家を配置していると書かれており,「インテグラル心理学」より大分前のこの段階では,ウィルバーはかなり直観的に名を挙げているように見える。冒頭に挙げた猪口純の本では,ウィルバーの「進化の構造」(1995,日本語訳は1998年)により,具体例として,左上にユング(心理学),左下にはハーバーマスというように,様々な理論家や立場を配していると書かれている。>わがユングが「私(I)」を代表する人物であることに違いはなかろう。

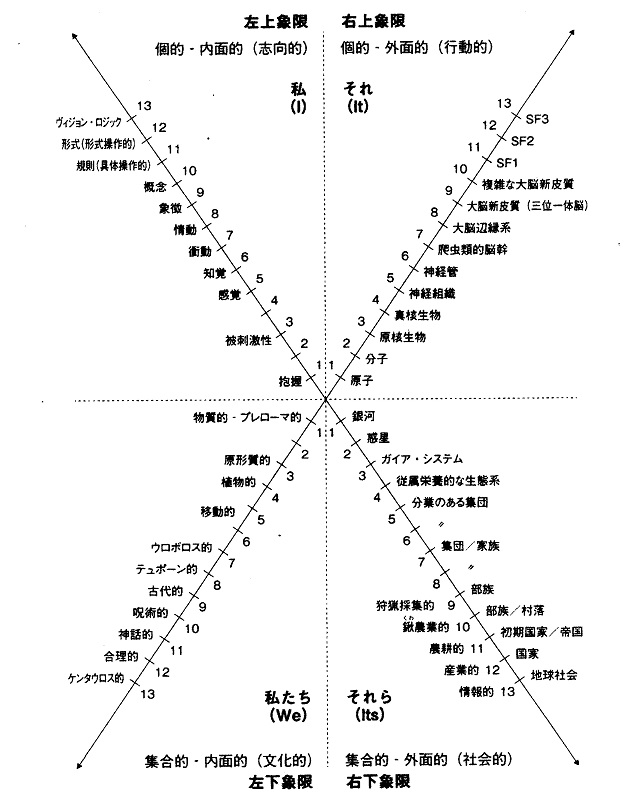

さらに進んで,ウィルバーは,右上と右下象限の言語はいずれも「それ」(It)を扱う客観的な領域なので,両者をまとめた一つの領域とし,「私」(I),「私たち」(We),「それ」(It)の3つの領域(ビッグ・スリー)にまとめ直してみれば,美に関わる「私」の領域,倫理(道徳)に関わる「私たち」の領域,および科学に関わる「それ」の領域のことである。あるいは,一人称の言語,二人称の言語,三人称の言語のこと,あるいは,自己,文化,自然のことでり,芸術,倫理,科学のことであると述べるのを聞くと,もはや,「知情意」「真善美」そのもののことを言っているわけで,デザインが「意・善」に対応するものであるというところにもう一歩まできているように思える。そのためかどうか,次の第6章「近代と前-近代を結びつける」の結論のページに,唐突に,さりげなく「真,善,美の諸段階」の図がでてくるので,それも示しておこう。

>デザインの観点からは,左下象限の「私たち(We)」と右下象限の「それら(Its)」をひとくくりになるとみるのが適当であり,ウィルバーが右側の「それ(ら)It(s)」を科学としてひとまとめにしているのは,少なくとも,右上の,まさに科学といえる自然科学の領域と,右下の科学とは言い切れない社会科学の領域とは分けて考えるできであろうし,人文科学についてどうみるかも問題になってくる。ということは,四象限をさまざまにくくってみることも考えられる。ウィルバーの次なる飛躍を期待したいものである。

>第二講の「タイプ論」のところでも触れたが,この四象限,さらに言えば,交差する斜線で分けられた8つの領域は,ユングの心理学的な8類型に対応してみることもできそうであり,そうであれば,一層,ユングに近いものになる。

話は飛ぶが,デザイン論から見ても,参考になりそうなウィルバーの話に,「ポストモダニズムの3つの真実」という項があったので,付録として,記しておこう。ウィルバーは,「確かに,ポストモダンの理論は一貫性を欠いているように感じられることが多い(そして実際その通りであることが多い)。にもかかわらず,ポストモダンのほとんどのアプローチは,その核心において,3つの重要な前提を共有している。」として,以下に示すものを挙げ,「私の考えでは,どれも全く正しく,どのような統合的なアプローチであろうと,これらの前提すべてを尊重し,自らの中に組み入れることが必要であると思われる。」と結んでいる。

(1)現実とは単に与えられているものではなく,いくつかの重要な点において,構築されたもの,解釈されたものである(こうした見方は「構成主義」(構築主義constructivitism)と呼ばれることが多い)。

(2)意味は文脈に依存しており,文脈は無限に広がっている(こうした見方は「文脈主義」(contextualism)と呼ばれることが多い)。

(3)それゆえ,物事を認識するとき,どのような単一の視点も不当に特権化してはならない(こうした見方は「統合的-非視点的」(integlal-aperspective)と呼ばれている)。

>ジェームズの考え方が,すでに,これに近いものであったといえるのではないだろうか。

ユングとジェームズ,それにデザインという本特別講義に相応しい話になったところで,終わりにすることにしよう。

おわりに一言:結論から言えば,ユングは,欧米の科学至上主義を乗り越えた人物であるが故に,正当に評価されないできたとも思われ,彼の深い精神遍歴は,デザイン論によってこそ,理解できるのではないだろうか。デザイン論のなかで述べたように,東洋にこそデザインの力があるという哲学者フルッサーの話に従えば,ユングのマンダラは,東洋思想と一体化したことで完成したといえよう。

ユングの精神遍歴(転生)を要約すれば,はじめにのところで触れたことを裏付けるように,1907年にフロイトに遭って飛躍,学問すなわち形式知においてはトップレベルに達するものの,1909年にジェームズに遭ったことで,フロイトとは異なる自らの思想への確信を抱くようになって葛藤,1913年,ついにフロイトと決別するも,精神的な窮地に陥り,以後,学界を離れて沈黙,その間,暗黙知をつきつめるかのように,「赤の書」を書き続けていたが,1920年,ドイツへの中国学の紹介者ヴィルヘルムと出会って無二の親友になって安定,翌年には,形式知の世界に戻って,「タイプ論」を出し,大きく評価されるも,自らが求める集合的無意識の究明はなお中途半端で,1928年,ヴィルヘルムから東洋の錬金術思想「黄金の華の秘密」を送られて開眼,自らも描いてきたマンダラを核に思想的に統合されて,暗黙知の世界を完全に脱し,以後,新たな形式知の世界で,次々と成果を出していったということになる。もう一度,トップページに戻って,年表を眺め直してもらえば幸いである。⇒トップページ

この論TOPへ

ページTOPへ

補講:天才物理学者パウリとの邂逅

タイプ論で心理学者の地位を確立したユングは,その後,独創的な元型論によって,全く新しい心理学の世界を開き,アメリカにおいて,多くの信奉者を得,スターのような存在になる訳であるが,そこに至るベースになったのが錬金術であることは,既述のとおりである。その過程を示した,ユング「心理学と錬金術」(1944年,日本語訳は池田紘一・鎌田道生共訳で人文書院「心理学と錬金術Ⅰ,Ⅱ」1976年)には,きわめて知的なある患者の夢を取り上げ,有名な世界時計の夢,まさにマンダラに至って治癒されていくプロセスを解説,ユングは,守秘義務から,その患者が誰であるかを伏せていたが,1952年,ユング研究所から,パウリとの共著論文報告「自然の解明と精神」が発表されたことで,その患者がパウリではないかと指摘されるようになった。

ユングとパウリとの間では,1932年から1958年という長きにわたって,書簡が交わされていたが,ユングより先に没したパウリの未亡人が,学者としての夫の価値が損なわれるのではないかと,その発表を拒否し続けていたため,未亡人も亡くなってようやく,ユングの弟子が,パウリと親しかった物理学者の協力を得て,苦労の末,1995年に「パウリ=ユング往復書簡集」を出版,はじめは患者であったパウリが,ともに思想を高めていく上での同志になっていくことが知られる。2019年には,ながらく門外不出とされてきた,パウリの夢に絞って語られた1936,37年のセミナーの記録「個性化過程の夢」(日本語訳は「C.G.ユングの夢セミナー パウリの夢」2021年)が公開され,「心理学と錬金術」の第二章「錬金術に関する個性化の夢象徴」のもとになっていることが判明するなど,次々と,重要な文献が登場,パウリとの親交が,ユングの転生の最後を飾るものであることが明らかになったことに加え,本講冒頭で述べた,科学至上主義の問題へのひとつの回答をも示すものであることから,補講として加えることとしたく,それらを一体に読みやすい書とした,著名な科学史・科学哲学者アーサー・I・ミラーによる「137 物理学者パウリの錬金術・数秘術・ユング心理学をめぐる生涯」(2009年,日本語訳は2010年)から始めよう。

第一話:パウリの登場

ミラーはプロローグで,「137(どんな数かは本書を読んでほしい)をはじめ,特異な数の問題が,20世紀の優れた知性の持ち主に多くの影響を与えたとし,本書は,その代表とも言える二人の異端的な人物,パウリとユングの物語であり,二人は物理学と心理学の境界領域を探求,とくに,1900年生まれの物理学者パウリは,栄誉ある賞を勝ち取ろうとする他の科学者と違い,自身の立身出世には関心が無かったらしく,専門分野で際立った業績を挙げるも,心は満たされず,飲み屋街をうろつき,女を追いかけ,31歳には,精神的に破綻する寸前まで至り(まさに,その翌年(1932年)に公開された「ジキル博士とハイド氏」状況),同じ大学にいた25歳年上の,確固たる名声を築いていた心理学者ユングを訪ねることになった。当時の世界は,大恐慌のさなかにあり,ドイツではナチスが,アメリカではルーズベルトが登場,日本が満州に侵攻するなど,第二次世界大戦へ至る道が始まっていたが,ユングは,人々の思考法は世界の地域によって異なるも,その根底には共通するパターンがあり,それを集合的無意識による元型と呼ぶとともに,共時性という考え方に思い至るが,それらを超えて,「数」に関心があり,性格的にも似ていたパウリもまた,「数」に魅了されていたことから,ユングは,パウリとの議論を通じて,自らの考え方を深めていった」という。

前述の,「パウリ=ユング往復書簡集 物理学者と心理学者の対話」(1992年のドイツ語原典は,2001年英訳,日本語訳は2018年)をみると,始めのうちはともかく,次第に,何事もおろそかにできないパウリと,そこから多くのことを得ようとするユングによって,それぞれの書簡が,一つずつの小論文のようなレベルの高さになっていることに驚かされ,コメントするのは困難なので省略するが,訳者の一人湯浅泰雄の解説に従い,前記ミラーの書で補っていくと,チェコの有名なユダヤ人社会出ながらウィーンに移ってカトリックに改宗した化学者の子に,ちょうど1900年に生まれ,父が親交していたエルンスト・マッハを代父に洗礼を受けた。音速基準に名を遺し,物理学者以上に,科学史家,哲学者であったマッハの強い影響も受けて,生来の神童ぶりに磨きがかかり,早くも,高校在学中の18歳に,アインシュタインが発表するも,ほとんどの学者がついていけなかった一般相対性理論についての論文をまとめ,ゾンマーフェルトの教えを受けるべく,ミュンヘン大学に進むや,驚嘆されて,師が担当する「数理科学辞典」の相対性理論の項を請け負い,21歳に刊行するや,アインシュタインから高く評価されて後継者扱いされ,一躍,天才物理学者になってしまうとともに,1年後輩のハイゼンベルクと親交。パウリは,相手が誰であれ,容赦ない批判を浴びせることで,「神の鞭」と恐れられたが,ゾンマーフェルトだけは一度も非難しなかったという。

卒業後,ゲッティンゲンで,マックス・ボルンの助手を務め,ここで知り合ったニールス・ボーアに招かれて,コペンハーゲンで1年研究,量子力学の最先端の学者の一人になり,23歳に,ハンブルクの教授職を得,以後,6年間を過ごすことになるが,25歳の時,量子力学には欠かせない理論となる「パウリの排他原理」を発表,日米戦争が終わる1945年にノーベル賞を得ることになる業績で学界の第一人者の一人になる。しかるに,本人は,そういった栄誉には関心がなく,もともと,「知」に特化し「情」を失った分裂した精神によって,ミュンヘン大学時代からの夜遊びの傾向が,ハンブルクのの悪名高い赤線地帯(偶然か,町の名はザンクト・パウリ)を得て,まさに,「ジキル博士とハイド氏」状態になったところ,27歳の時,もともと女癖の悪かった父を耐え忍んできた母が,ついに捨てられ,服毒自殺して衝撃,その翌年,チューリッヒ工科大学に招かれて講義を始めるも準備不足,その翌年には,キャバレーのダンサーと結婚するも直に捨てられ,酒とタバコに溺れ,酒場で喧嘩しては叩き出されるという破綻寸前の状況になり,父を嫌悪していたにもかかわらず,その助言を受け入れ,同大学にいた,すでに世界的に著名な精神分析医になっていた25歳年上のユングの治療を受けることになった。その寸前の,1930年から翌年にかけて,ニュートリノの存在を予言する理論を完成しているから,その分裂は見事と言うしかない。

ついでながら,パウリには,彼が実験室にくると,装置が動かなくなってしまうなどの現象がついてまわり,誰もが,そんなことがあるはずはないと思いながらも,「パウリ効果」と呼ぶようになっていたが,ゲッティンゲンに努めていた時,パウリがいないにもかかわらず,実験室の巨大な装置が動かなくなることがあり,その後,彼からの手紙で,デンマークに向かう旅の途上にあり,装置が動かなくなったまさにその時,列車がゲッティンゲンの駅に停車していたことが知られるや,誰もが疑わなくなって,以後,同僚は,実験などの際には,パウリを遠ざけるようになるが,「パウリ効果」は,彼が没するまで,何等かの影響を及ぼした。

第二話:ユングとの対話

それはさておき,1931年,治療を始めるにあたって,ユングは,自らの余計な影響を避けるべく,若い駆け出しの女医に面接させて,パウリが見た夢について詳細な報告をさせ,400ほどの夢を分析してから,直接,面接を始めているが,この間の1932年には,パウリとの往復書簡が始まり,1934年,パウリが,のちの生涯をともにするフランカ・ベルトラムと結婚するのと合わせて,治療は終了,ユングは,パウリが正常で分別をわきまえた人間になり,酒を飲むことさえ止めたと。自らの治療の成功例として話をすることが多くなったのは当然であろう。パウリは自ら夢の記録と分析を続けて,ユングに報告,1938年には,パウリにとっては,宗教的回心に通じるような経験となる,ユングにおいては,自らが求めてきたマンダラの極致となる「宇宙時計の夢」を見ているが,まさに,その年に,スイスに迫るナチスとの関係で,パウリがユダヤ人であることが問題になり始め,1940年に,プリンストン高等研究所から,客員教授に招かれたのを幸いにアメリカに脱出,ユングとの往復書簡も中断する。パウリを妬む者の差し金もあって,スイスへの帰国を迫られるもなんとか凌ぐ一方,ヨーロッパからやってきたかつての同僚の多くが,オッペンハイマーを筆頭にマンハッタン計画に取組んでいて,自らも参加しようとするも,「パウリ効果」を恐れたのか,体よく断られ,以後,軍事に関与することは無かったが,その間,ユングは,1942年に,アメリカのCIAから派遣された,アレン・ダレスによって,ナチスの指導的人物の心理学的特徴を探る工作員になっている。

大戦が終わる1945年には,アインシュタインらの推薦で,ノーベル賞が授与される最高の栄誉があり,その翌年にはアメリカ国籍を与えられるものの,原子爆弾の登場,科学が軍の一部になってしまったことに深い疑念を抱き,その年に,スイスに帰国して復職するや,早速,ユングと再会し,往復書簡も再開,相互に信頼しあう同志として,錬金術や数秘術など,それぞれの世界では話しにくいことがらを,率直に論じ合うようになり,パウリの死の前年,1957年まで続けられ,この間,1954年には,時間反転対称性(T)と,荷電共役変換(C),パリティ変換(P)を合わせたCPT変換では,我々の宇宙と,反物質が物質に取って変わり,位置座標がすべて逆になり,時間も逆に流れるような鏡像宇宙と区別することはできないという「CPT定理」という大発見をし,1956年には,ニュートリノの存在が証明される。一方,ユングは,1936,37年には,前述のように,名は明かさないものの,パウリの夢に絞って語るセミナーを開いて,1938年に「心理学と宗教」を,1944年に「心理学と錬金術」を刊行,その後は,本講で確認してもらいたいが。パウリの死の3年後には,ユングも没することから,両者の交流は,互いに,晩年を飾るものになったといえよう。

ところで,ユングがパウリに施した分析は,物理学に新たな観点をもたらすことにもなった。もともと,自然が物理学によってすべて解明されるだろうという学者らの考えを幻想とみなし,ハイゼンベルクの不確定性定理に示されるような量子力学に関わっていたパウリは,ユングとの夢の分析を続けるうち,ユングの集団的無意識にもとづく元型に影響されて,「背景物理」という考えに行きついた。それがどんなものかは,書簡集末尾で黒木幹夫が丁寧に解説しているので,読んでもらうこととするが,付録1に記された1948年の論文で詳説,その実例の代表として,そもそもニュートンによって近代科学が確立される前座となったケプラーを挙げているが,本講で記したように,プラグマティズムの創始者C.S.パースも,演繹,帰納ではできないような,新たなことのへの証明方式として,アブダクションというものがあり,その最もよい例として,ケプラーを挙げていることもあって気になるところである。パウリは,ケプラーに心酔していた師のゾンマーフェルトの影響を受け,自らもケプラーに関心を抱いていたが,アメリカ滞在中に,ケプラーに造詣の深い美術史家パノフスキーと親交,再開されたユングとの往復書簡を通じて,ユングと「数」の持つ神秘性に共鳴した上,ユングによる錬金術と,独自の「共時性」という考え方にも共有するようになり,同年には,ユングが主宰するチューリッヒ心理学クラブにおいて,「ケプラーにおける自然科学的な理論の形成への元型的な表象の影響」を発表,書簡集の付録には,それについて自ら要約したものが掲載されている。

ミラーによれば,ケプラーを論じる上で,キーになっているのは,「3と4の戦い」という数の問題で,ケプラーに始まる近代科学は3を至上の数としているが,ケプラーを批判したフラッドは,中世からの錬金術的思考を守って,4こそ世界であるとしたことである。C.S.パースも「3」を至上としていることがケプラーと通じているともいえるが,マンダラは「4」で成り立っているとするユングと共鳴するパウリは,3に欠けている1を加えた4こそ至上との観点にたっている。そのこだわりは,フランカとの結婚式の日が,1934年4月4日だったことにも歴然としているが,ミラーの書のタイトル「137」という数字は,物理学において,微細構造定数で,相対性理論と量子論を結びつける,つまり,大宇宙と小宇宙を統合するもので,奇妙なことに,次元を持たない単なる数になっていることで,特別視され,パウリにおいては,それ以上の,究極の数であったが,1958年,友人の物理学者らと,会議後の二次会に出席すべく歩いていた広場で路面電車が正面衝突,最後の「パウリ効果」となってまもなく,授業中,突然,激しい胃痛に襲われ,病院に救急搬送されたが,その病室番号が137号と知って,死を覚悟,すい臓がんが見つかり,死去した。教会での葬儀に参列した,82歳のユングは,後方の席で,弔辞を述べることもなく,親友だったはずのハイゼンベルクは,パウリの激しい批判を根に持ってか,招待されるも参列せず,お悔やみの手紙も妻にまかせている。パウリの妻フランカが亡くなったのは,それから30年近くたった1987年である。

第三話:デザイン論の基本にもなるパウリのケプラー論

公刊された,C.G.ユングとW.パウリ「自然現象と心の構造: 非因果的連関の原理」(1952年,日本語訳は1976年)に収められている「ケプラーにおける自然科学的な理論の形成への元型的な表象の影響」に従えば,

1:パウリは,自然科学における概念や理論が,どんな起源を持ち,どのように発展していくかを見ると,直観や関心の方向といったものが必須であることは認められるとしても,感覚知覚と概念の橋渡しをする本性は何かという問題が生じ,知覚者の精神と知覚によって認知されるものとの双方が,客観的とみなし得るある秩序,おそらく宇宙の秩序というものに従って成立すると考えざるを得ず,そのことが,ケプラーによって,明快に代弁されていると言う。ケプラーは,「観念は神の精神のなかに前もって存在し,創造に際して,神の似像としての人間の魂に植え付けられている」と言い,人間の魂が自らに内在的な「直覚」の助けを藉りて知覚することのできる始原的イメージを,ケプラーは元型的と呼んでいて,ユングのいうことと重なり合い,その情動的内容をもったイメージは,ユングの定義に合わせて,象徴と名付けてよいという。>さすがに天才的な知性によって,本書全体のキーを的確に述べているが,本講で記した,現代における暗黙知にあたるものであり,象徴によってカタチに統合され,パースの言うアブダクションによって概念化されると読み替えれば,そのまま,デザイン論の基本になる。

2:ケプラーの観念は,前代の魔術的-象徴的な自然記述と,近代的な定量的-数学的な自然記述との,中間段階としての見事な事例になっているのは,コペルニクスの太陽中心説の熱心な信奉者で,その体系についての最初の整合的な教科書を書いているが,新教的キリスト教と結びついて,太陽を神に見立てる三位一体に対応,ニュートンの登場を促すことになる三法則の発見も,探し求めていたものではなく,ピタゴラス派の精神を受け継ぐものとして,「幾何学こそ世界の美の元型である」ことを詰めた結果であった。惑星のなかの絶対的地位を失った地球にも地球霊という前提を置くものの過去の遺物でしかなかったが,ケプラーの科学的研究方法と錬金術的な態度の対比が際立っていたため,当時の有名な錬金術家でバラ十字会員でもあったブラッドから,激越な論争を挑まれたのである。そもそも,最初の著作「宇宙の神秘」を師メストリンに発行してもらおうとした際,大学の評議会から,地動説であることから異議を唱えられ,自ら生まれ育った地の支配者フェルディナンド公が,反宗教改革運動を強力に遂行し始めて,国外追放となり,その結果,ティコ・ブラーエのもとに行くことになって,三法則の発見に至るのであるが,その後は,自らの母が魔女裁判にかえられ,その弁護に努めて,火焙り台から救出することに成功,その後に主著となる「宇宙の和声」を出版したが,新教徒狩りの激化するなか死去したという。>激変する厳しい時代に,良き師を得て,自らの心の拠り所に,自らの論を詰めることに徹したケプラーに,300年後のパウリが自らと相通ずるものを見出したといえよう。メストリンなくしてケプラー無く,ゾンマーフェルトなくしてパウリは無かったかもしれないのである。

3:ケプラーは植物形態学に特別な見解を抱いていたが,それは定量的に決定される幾何学的な形態を意味し,幾何学がひとつの元型であるという見解に対応する。>植物形態に強い関心を持っていたことは,かのゲーテを彷彿とさせるが,元型としての幾何学は,本講のデザインの方法で,暗黙知のキーになるものに挙げた「対称」にあたる。ケプラーが「宇宙の和声」のなかで,精神がかつて一度も学んだことがなく,また学び得ないはずの事物について,どうして内在的知識がありうるかということに対し,それが「直覚」であるとして論じていることを取り上げ,ケプラーが「知覚可能な協和も元型的協和と共通に,項と項の比較を求めるという事態を備えている。それは魂の動きそのもので,比較ということに両者の本質もある」と一般化していることには,現代思想家も賛成するだろうという。>まさに暗黙知の話ではないだろうか。

4:「宇宙の和声」のなかの,宇宙の位階構造を説明する極めて典型的な一節として引用したなかに,「それゆえ点と面の間のいかなる場所にも,最も絶対的な等しさ,最も緊密な統一性,最も美しい協和,結合,関係,比例,そして通約性が存在している。しかも,中心・表面・距離は明らかに三つのものであるが,なおこの三者は一者であって,どれ一つ欠けても全体が破壊されてしまうとしか考えられない」と,太陽-惑星系を三位一体としてイメージし,パウリは,その後に論じていることは,現代物理学の場の概念に共通するものを多く含んでいるとした上で,ケプラー以前には,このような特定のやり方で三位一体が表現されたことはなかったし,ケプラーこそ科学時代を迎える分岐点に立っている以上,彼のマンダラが,彼個人を凌駕し,今日われわれが古典的と呼ぶ自然科学を造り上げることになった一つの思考様式,心理的態度を象徴しているのではないかと結んでいる。>現代では暗黙知になってしまっているものが,そのまま形式知であったといえよう。

5:ケプラーによれば,個別的な霊~彼はそれを形成力もしくは形成母型と呼ぶが~直覚の助けを藉りて,円の特定の合理的分割に対応するある種の調和的な割合に対して反応する,という基本的な能力を有している。>特化した「知」には命が失われてしまったので,「意」によって復活させるしかないだろう。

6:定量的かつ数学的に証明可能なものに前提をおくケプラーは,それまでの古典的=魔術的な見解と合うはずもなく,それを代表する傑出した医師でバラ十字会員のロバート・フラッドの主著を激しく批判,それに対して,フラッドが詳細に反論,これにケプラーも応え,フラッドがさらに反論する応酬について詳しく記したのち,パウリは,ケプラーの理論的立場は,純粋に経験的なものではなく,物理的世界が前存在的な元型の現実化であるという考え方と同じほど本質的に仮説的な要素を含んでいて,この側面が,フラッドのはっきりしない経験的傾向とうまく合致するのは,なかなか興味深いと言いながら,フラッドが多数提示した図を示して,定性的で象徴的な描図で表現される錬金術的な伝統に対して,新しい定量的,科学的,数学的な思考法が戦いを挑んていた17世紀前半の雰囲気を伝えている。>フラッドについては,近代科学以降,暗黙知化されてしまった以前の「知」を代表する人物として,「デザイン三講」のⅢ:方法ののなかの「マンダラ」のところで解説しているので見てもらいたい。

その上で,歴史を通じてその跡を辿ることができる二つの精神,部分どうしの間の定量的な関係を本質的なものと考える態度と,全体の定性的な不可分性を本質的なものと考える態度のぶつかりであり,古代の美の定義でも,美とは,部分と部分の間の正しい整合であるか,部分と全体とのそれであるかとされ,のちに,色彩論で,ニュートンの論争したゲーテは,「部分」に対して反感を示し,「自然の」現象に対する器具の干渉効果を指摘,こうした相互に相反する態度は,まさしく(ユングの言う)感覚型もしくは直覚型と,思考型の二つの心理的な対比の現れであると言い,フラッドの「四的」態度は,ケプラーの「三的」態度に比較すれば,心理学的観点からは,より大きな完全性に対応しており,現代量子物理学の世界で起こっていることを受け入れることのできる唯一つの観点は,現実の持つ二つの側面の双方~定量的と定性的,物理的と心理的~を矛盾なく受け入れ,両者を同時に包含できるようなものであると結んでいる。>まさに,パウリだからこそ到達し得た世界であり,「知」のみに特化してしまった近代科学を超えるには,「情」の部分は芸術によって保障されるとはいえ,「意」の復権によるデザインしかないと思われる。ケプラーがフラッドと対抗せざるを得なかったのは,単に,過去の時代の代表者であったこと以上に,フラッドが,その著作において,図解をうまく利用していた,つまり,デザイナ的な人物としては,共通する面があったからのようだ。

7:最後に,錬金術ばかりでなく,太陽中心的な考え方もまた,知識の進行過程が,その知識の獲得者の体験する宗教的な変性経験と強結びついており,それは,その体験の情動的な側面を幻想的に表現する象徴と,その体験を,現下の知識の全総和と実際の認知過程に結び付ける記号系の双方を通じて初めて理解できるのであり,現代は,そうした象徴と記号の可能性(シンボリズム)が奇妙なものになってしまっているからこそ,宗教的機能と科学的機能の双方を同時に果たすような象徴(記号)が存在し得ることを教えてくれるような過去のある時代を研究することが興味深いと結んでいる。>ケプラーにこそ,そのすべてが表れていると言うことであろう。

なお,本書には,パウリがつけた三つの付録「人間の霊魂が自然の一部であるというフラッドの反論」「四という数の特性についてのフラッドの論点」「プラトン主義的,ヘルメス主義的傾向:ヨハネス・スコトゥス・エリウゲナ」と,日本語訳にあたった村上陽一郎の解説がある。

ニュートンが万有引力を発見し近代科学を開く契機になった法則を発見しただけでもすごいが,現代においてもなお,ケプラーが多くの人を引き付けるのは,タイトルからして魅力的で,それに負けない内容の,「宇宙の神秘」「宇宙の調和」を遺したからと思われ,デザインの面からも捨てておけないので,簡単ではあるが,コラムで紹介しておこう。>ケプラー「宇宙の神秘」「宇宙の調和」について

パウリとユングの数秘術ついでに,本講義ユング論を含む全体が,「九品塾」名付けられているように,引田康秀は,数字「9」に特別なこだわりをもっているが,それは,大学の同級生9人とグループをつくった時,モダンジャズの名作TAKE FIVEにちなんで,Take9と名付けた時に始まり,その一部が会社を創業したのであるが,その創立記念日が,1972年5月4日,登録番号が11115,電話番号は405-4069と,すべて「9」になるようになったばかりか,本人の電話番号の最後は3927であり,買った自動車のナンバーが1339であったとういのに至っては,もはや,「9」から逃れられなくなったのである。コラム>神秘数「9」についての諸説

補講TOPへ

ページTOPへ