小木曽由佳「ユングとジェイムズ」

スタンルーム「図説世界を変えた50の心理学」より

イギリスの哲学者が,心理学者50人を取り上げ,5章に分けて,それぞれを生年順に紹介したもので,第1章「はじまりから行動心理学まで」として,心理学が別個の分野として登場したのは,1879年,ドイツのヴィルヘルム・ヴントが心理学研究室を創設し,それにともない心の研究が科学的基盤の上におかれた時であるが,その内観法を批判するアメリカの心理学者ジョン・B・ワトソンが,1913年に「行動主義者から見た心理学」を発表して以来,ヴント正統派は崩壊し始めるという大きな枠を基準に,3人目の内観法の創始者「ヴント」(1832~1920)の次に,心理学の原則を明示した「ジェームズ」(1842~1910)が取り上げられて,「ウィリアム・ジェームズは多くの点で矛盾した人物である。自分を心理学者とよびたがらなかったにもかかわらず,心理学の古典のひとつを著し,応用研究をほとんど避けていたにもかかわらず,アメリカ大陸に最初の心理学研究室を設立している。現代なら,ジェームズは哲学者,それもとくに<プラグマティズム>の提唱者として知られていることだろう。そうではあっても,彼がもっとも重要な心理学者のひとりであることを疑う者はだれもいない。」と紹介されている。5人目に,条件反応で,良く知られているロシアの「イヴァン・パヴロフ」(1849~1936),7人目が前述の「ワトソン」(1878~1958),8人目にゲシュタルト手法を創始したチェコの「マックス・ヴェルトハイマー」(1880~1943)が挙げられている。第2章「心と人」は行動主義と認知革命の時代で,その最初(11人目)に,IQ(知能指数)テストを開発したフランスの「アルフレッド・ビネー」(1857~1911),16人目に認知心理学を創始した「ジェローム・ブルーナー」(1915~),そして面白いことに,22人目に,普遍(生成)文法を発見したアメリカの「ノーム・チョムスキー」(1928~)が挙げられている。言語学の世界を越えて広く影響を与えたことは知られているが,脳の形成に直接的に関わっていることから心理学者として取り上げられるのもなるほどと思われる。それだけでなく,2003年のイラク戦争でアメリカとくにネオコンが浮かれ,リベラル派知識人の多くが沈黙するなか,「アメリカこそ最大のテロ国家だ」と厳しく批判するほどの反骨ぶりで,ますます分野を超える存在になっている。

第3章「誕生から死まで」は,1930~40年代にかけて別個の分野として登場したもので,人間の思考と行動が生まれによるものか,育ちによるものか(つまり遺伝か環境か)という論争で,心理学全体において最も意見の分かれるもののひとつである。その最初(27人目)はスイスの「ジャン・ピアジェ」(1896~1980)で,「この学問分野の傑出したひとりであることは疑う余地がない。認知発達の研究でなだかく,とくに,人間の知的能力は遺伝的に決定された予定表に従って発達するという説でしられる。」と紹介されており,幼児教育において一世を風靡した。

第4章「社会的動物」,われわれの思考や行動が他者や住んでいる社会環境にとってどのような影響を受けるかを研究する部門,社会心理学にかかわる人物で,3番目(35人目)に取り上げられたアメリカの「レオン・フェスティンガー」(1919~1989)が,1957年に出版した「認知的不協和の理論」は,「心理学者の,動機づけ,意思決定,態度変容に対する考え方を一変させた」と紹介されているが,心理学を越えて,それこそ社会全般に影響を与えた書であったといえる。

最後の第5章は,「病めるときも,健やかなるときも」は,思考と行動の異常なパターンを研究対象とする異常心理学部門を取り上げ,その最初(39人目)は,「エミール・クレペリン」(1856~1926)で,「ドイツの精神科医クレペリンは,科学的精神医学の創始者とみなされる資格が優にあり,とくに,近代精神医学の分類体系は,クレペリンの考え方にもとづいており,最初の近代精神医学の教科書を書いて広く読まれたことでも名高い。」と紹介されている。その次に一般にその名が最も知られているオーストリアの「フロイト」(1856~193)が登場,「精神分析学の父ジークムント・フロイトの思想が20世紀の思想にあたえた影響は,どれだけ誇張してもしすぎることはないだろう。ほかのだれよりも,人間が合理的な意思決定者であり,みずからの心と運命の支配者であるという考えを根底からゆるがしたのがフロイトだった。」という。その次の次,42人目,つまり,「ジェームズ」とは遠く離れて,ようやくわが「ユング」(1875~1961)が登場,「スイスの精神科医で分析心理学の創始者カール・グスタフ・ユングは,かつてはジークムント・フロイトの親友にして同僚だったが,1913年,ふたりの友情は終わりを告げた。それはひとつに,ユングが精神分析理論を予想だにしなかった方向へ展開しようとしたからだった。とりわけユングh,リビドー(心的エネルギー)がもっぱら性的な性質のものとは認めず,正統的フロイト派とはつがって,無意識の性的葛藤の存在だけが神経症の原因ではないと考えた。」としている。次の次にフロイトの娘「アンナ・フロイト」(1895~1982)が自我心理学を創始したと紹介され,47人目に,アメリカの「アブラハム・マズロー」(1908~1970)が,「20世紀なかばにアメリカで起こった人間性心理学運動においてもっとも重要な人物であった。人間性アプローチは,行動主義や精神分析とは対照的に,人間の経験の重要性,自己成長の潜在的能力,自己実現の可能性を重視した。」と紹介されている。

はじめに一言

九品塾全体のトップページの必須科目「デザイン三講」のマンダラの話のところで,ユングを取り上げ,そのユングがプラグマティズムの影響を受けていたことを述べたが,それを裏付けるような書,小木曽由佳「ユングとジェイムズ 個と普遍をめぐる探求」(2014年)が出版されていたことを知り,大いに触発されたのが,本講を始めた契機である。処々で指摘していくことになるが,結論を先取りするようにして言えば,ユングとジェイムズが,実は互いに,深く呼応する存在であっただけでなく,ともに,学者というよりは,デザイナであったといえること,心理学における治療者(精神科医)と患者との関係が,デザインにおけるデザイナとクライアント(特定の個人や企業だけでなく,現代では,問題意識を共有する人々の集まりも)の関係と実によく似ていること,最後の「ユングの現在」で取り上げたウィルバーの「インテグラル心理学」が,学問の書というよりデザインの書であり,現代心理学がプラグマティズムの影響を受けて発展したことまで分かって,本講義の意義を納得した次第である。当然のことながら,必須科目「デザイン三講」を受講していることが前提になるので,是非とも,目を通しておいてほしい。⇒九品塾全体のトップページ

なお,講義としてはジェームズの表記を用いるが,文献等の引用にあたっては,著者や訳者の表記に従い,ジェイムズになっていることが多くなっていることを,予め指摘しておく。

目次

第Ⅰ講:転生の契機になったジェームズ,プラグマティズムとの出会い

・・・第一論:そもそも,アメリカに心理学を拓いて知られるようになった

・・・・・・第一話:大著「心理学原理」を出版するまで

・・・・・・第二話:ジェームズの心理学(短縮版「心理学要論」の内容)

・・・・・・第三話:パース,プラグマティズムと出会って,哲学を志向するようになった

・・・第二論:そして,プラグマティズムを哲学として広めて,世界的になった

・・・・・・第一話:西田幾多郎にまで影響を与えた「純粋経験」の哲学

・・・・・・第二話:講演「プラグマティズム」が出版され,アメリカの哲学になった

・・・・・・第三話:ジェームズの世界観の集大成「多元的宇宙」を遺した

・・・第三論:さらに,独自の宗教観もあって,ユングを掻き立てることになった

・・・・・・第一話:信仰・道徳に関する諸論文を自らまとめた「信ずる意志」

・・・・・・第二話:ユングに決定的な影響を与えた「宗教経験の諸相」

・・・・・・第三話:小木曽「ユングとジェイムズ」にみるユングへの影響

第Ⅱ講:精神的危機への格闘と学問的集中による蘇生

・・・第一論:フロイトと訣別して,精神的危機に陥り,格闘と集中へ

・・・・・・第一話:フロイトとの訣別を告げる「リビドーの変容と象徴」

・・・・・・第二話:「赤の書」を巡るユングの動き

・・・・・・第三話:蘇生し代表作になった「タイプ論」

・・・第二論:精神的格闘の証し「赤の書」を読み解く

・・・・・・第一話:「第一の書」について

・・・・・・第二話:「第二の書」について

・・・・・・第三話:「試練」について

・・・第三論:学問的集中の証し「タイプ論」を味わう

・・・・・・第一話:歴史的人物にみる「内向型」と「外向型」

・・・・・・第二話:「プロメテウスとエピメテウス」と,その展開

・・・・・・第三話:思考型,感情型,感覚型,直観型とのマトリクスモデル

第Ⅲ講:錬金術との出会いで確立した思想と現在

・・・第一論:東洋の錬金術(曼荼羅)との出会い

・・・・・・第一話:蘇生への契機になったウィルヘルムとの出会い

・・・・・・第二話:確立の基礎になった「黄金の華の秘密」

・・・・・・第三話:ヴィルヘルム余録

・・・第二論:確立後の成果,「元型」と「マンダラ」

・・・・・・第一話:「タイプ論」から深化した「元型」

・・・・・・第二話:「マンダラ」から最後の著作「結合の神秘」へ

・・・・・・第三話:宗教観も背景とした遺言「ヨブへの答え」

・・・第三論:ウィルバー「インテグラル心理学」からみたユングの現在

・・・・・・第一話:言及された重要人物から見た最新の心理学

・・・・・・第二話:ユングとジェームズと,そして周辺の人物

・・・・・・第三話:「四象限」とユング,そしてデザイン

補講:天才物理学者パウリとの邂逅

・・・・・・第一話:パウリの登場

・・・・・・第二話:ユングとの対話

・・・・・・第三話:デザイン論の基本にもなるパウリのケプラー論

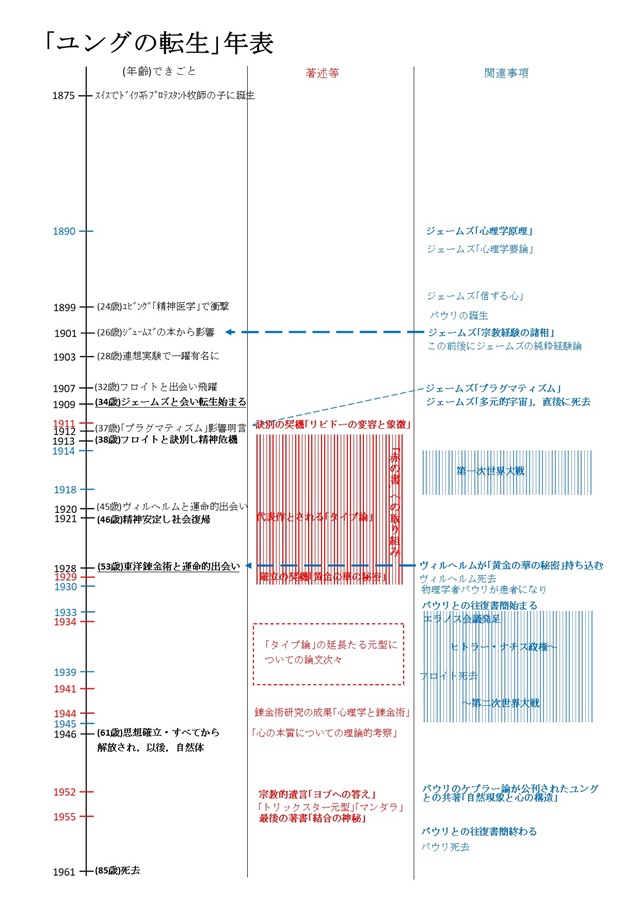

転生という観点からみたユングの略年譜

転生という観点から,すでに知られていることにもとづいて,カール・グスタフ・ユングのおよその年譜を辿ってみると,

1875年,スイスで,ドイツ系のプロテスタントの牧師の家に生まれ,4,5歳の時には,生涯忘れられない夢を見て以降,自らの内面に関心を抱くようになり,10歳を過ぎた頃には,自らのもう一つの性格(No.2)が現れ,ゲーテの「ファウスト」を座右の書にするまでになり,牧師の職を継ぐのを望まず,20歳に,バーゼル大学医学部に入り,15年ほど前に同大の講師をしていたニーチェの影響をうけて,性格No.2を「ツァラトゥストラ」に例えるをようになった。

同時に,従妹の影響で,降霊術に興味を抱くようにもなって,精神医学に強く惹かれ,卒業翌年の1901年から,チューリヒ大学精神科クリニック「ブルクヘルツリ」の助手になり,翌年に書いた学位論文はオカルト現象を論じている。1907年から,フロイトと親交するようになり,その後継者とも目されたが,非科学的とされた神話研究などにのめりこんで,次第に,意見が対立するようになり,学界との関係もあって,精神的な危機に陥るが,最晩年の,ウィリアム・ジェームズに出逢って救われ,1914年には,確信をもって,フロイトと袂を分かつ至る。

没後50年近くたって,明らかになった「赤の書」に記された長く緻密な精神遍歴を経て,1921年(46歳)に代表作とされる「タイプ論(心理学的類型)」を著すが,その後もアカデミスムとの苦闘が続くうち,1928年(53歳)の時,親友リヒャルト・ヴィルヘルムによる中国道教の錬金術のドイツ語訳を入手するや,自らの絵と曼荼羅の一致に感銘を受け,翌年には,それらを解説した「黄金の華の秘密」を出版,その後は,精神的にも安定したなか,次々と,著述を続け,1955年(80歳)集大成となるような「結合の神秘」を出版して,1961年,スイスのチューリッヒで没した。

骨格を成す画期を示せば,

1:形式知に行き詰まってもがいていた時に,心理学者でもあったプラグマティストのジェームズに出逢い,

2:暗黙知の段階を詳細に書留めた「赤の書」を経て,形式知化された代表作「タイプ論」を著し,

3:道教の錬金術のドイツ語訳に触れて,マンダラに没頭し,思想的に完成に至った。

ということができ,三講は,これに従って行うものとする。

小木曽「ユングとジェイムズ」の「序章」「第1章:ユング心理学成立前夜」に従いながら述べると,ジェイムズとの接触は,後にユングが迎えることになる大きな変革期の,まさに直前のできごとであった。わずか数年後に,ユングは「赤の書」に描かれていることで知られる精神の深刻な危機に陥り,本書の内容を先取りするならば,ユングとジェイムズの思想は,「個別性」というキーワードが接点になっており,それを「普遍性」にいかに結びつけうるかが,両者の思想的連関を読み解く鍵になることになると言う。>デザイン論で述べた「知情意・真善美」との関係でいえば,「個別性」が「情・美」に,「普遍性」が「知・真」に対応するものであるから,両者の結びつけるようとすることは,「意・善」に対応する「デザイン」ということになるだろう。実際,両者ともに,学者というよりデザイナに近いことは,今後の論で,度々指摘することになる。

1907年は,ユングが,最初に出会った真に重要な人物というフロイトに出会った年であり,自らその後継者たらんとしたほどであったが,「患者たちの内面で何が起こっているのか」について強烈な疑問を抱いていたことから,フロイトとの間の意見の相違も大きくなり,悩みも生じるようになる。1909年,ユングは,フロイトとともに招待されたアメリカ講演旅行の間,互いの夢分析を語り合い,見解の違いが浮き彫りになって行く間,マサチューセッツ州のクラーク大学での創設20周年記念の心理学会議で,ともに名誉博士号を授与され,その夜の学長主催の晩餐会に現れたジェイムズと,初めて出会い,短い時間ながら,互いの関心事,とくにジェイムズが行った霊媒パイパー夫人の実験について熱心に話合ったのである。その後,ジェームズは,友人への手紙に,ユングに好感を持ったこと記し,ユングはある女子学生の質問に,ジェームズが知的偏見のかけらも見せないことに感銘を受けたと答えている。この会合の翌年に,ジェイムズは心臓病で死去していまうが,後に,論文「人間行動の心理学的要因」(1937年)のなかで,「省略してはならない人物が一人だけいる。それは,ウィリアム・ジェイムズその人である。彼の心理学的なヴィジョンとプラグマティズムの哲学は,一度ならず私の導き役となってくれた。」と記すように,ユングは,生涯にわたって,ジェイムズを手本とすることになる。>まさに,奇跡の出会いといえよう。そして,ジェイムズの知的偏見の無い姿勢こそ,プラグマティズムの精神である。

そして,ユングはジェイムズに会って,確信を得たのか,その2年後の1911年に,神話的モチーフを,フロイトのように個人の性に還元せずに,集合的な象徴として理解する「リビドーの変容と象徴」を著して,両者の間の溝は決定的になり,1913年には,すでに,名声,権力,財産,知識,その他あらゆるものを手に入れた状態にありながら,フロイトと訣別するに至るのである。その衝撃から,ユングは,大学講師の職を捨てただけでなく,対外活動の経歴すべてを捨てて,自らの内的世界に沈潜してしまう。ユング没後50年の現在,2009年に「赤の書」が世界同時公刊されたことで,ユング研究が新たな局面を迎えることになったとして,「赤の書」がどんなもので,どのような研究が展開されているかを示している。「赤の書」というのは,1913年から翌年にかけて,フロイトと訣別した直後の,精神的危機に,以前から高まりつあった「内部圧力」が極限に達し,絶え間ない空想の本流に見舞われることになり,体験したヴィジョンを,ノートに書き留めたもの(のち,「黒の書」と名づけられる)を,,数年かけて,草稿に写し,解釈と絵を挿入して行くことによってつくられたもので,精神的危機から抜け出した1918年以後は,装飾字体による清書やファンタジーの拡充を続け,その取り組みは6年にも及んだが,生涯,最後まで出版に踏み切らなかっため,各研究の紹介の最後に,キーゲリッヒが,「赤の書」はそもそも本なのかという根本的問いを投げかけていることを指摘している。>これらの研究と無縁ながら,私が,特別講義「ユングの転生」をすることができるのも,最近になって,多くの本が出版されたり,再刊されたことによっており,第二講のところで詳しく述べることになる。ついでながら,デザイン論からいえば,「赤の書」がつくられたのは,暗黙知に当たる段階のものなので,本が形式知のものであるとすれば,本ではないということになる。

長い沈黙を経て,再び著作活動を始める黎明を告げることになったのが,1921年の大著で代表作ともされる「タイプ論」であり,まさに,哲学者の気質には二つのタイプがあり,その気質が対立する哲学を産んできたで始まるジェイムズの「プラグマティズム」,その他の影響を受けて,実現したのである。

その後の研究が拠所にしてきた「ユング自伝」について,イギリスの心理学史家シャムダーニがその成立過程を調べるうち,もともと自らの生涯を語ろうとしなかったユングが,編集者と秘書に説き伏せられる形で,「自伝」の出版が決められ,秘書の質問に答えるかたちで,1957年に作業が開始され,1962年に上梓されることになるのだが,最初の聞き取りの段階で,すでに多くの削除がなされ,公刊にあたって編集する際に,大規模な改訂がなされたという。ここで削除されてしまったものの一つが,ユングに多大な影響を与えた存在のジェイムズであり,公刊された「自伝」で個人名を冠している章は,「第Ⅴ章ジクムント・フロイト」に限られるが,元の原稿には。これに続いて「フルールノワとジェイムズ」なる章が存在したという。ユングはこの二人の心理学者の存在が,フロイト批判を固める上で助けとなり,フロイト以後の心理学を系統立てる際の方法論的な前提条件を提供したとして,高く評価し,とくにジェイムズに関して,ユングは学問上の恩義を詳細に描き出そうと努めるとともに,ジェイムズの最晩年に会ったことを回想して,「出会った中で最も傑出した人物の一人」で,自らの「手本」であり続けたと最大の賛辞が綴られていたという。>このことに惹かれた小木曽が本書を著してくれたことが,本特別講義「ユングの転生」の契機になったことを感謝したい。

ユングとジェイムズの思想的な接点について,現代のユング研究者の一人テイラーは,「ユングの仕事におけるジェイムズの遺産」として,①ユングが,フロイトと訣別後,自らの個人的・専門的ルーツに戻れた,②ジェイムズの「プラグマティズム」が,ユングの「タイプ論」の理論形成に影響した,③ジェイムズの「意識の周縁」という概念が,ユングの「集合的無意識」の理論に影響した,④ジェイムズの「プラグマティズム」が,ユングの科学観に影響した,⑤ユングが,ジェイムズの心霊研究や聖書解釈,感情理論について高く評価し,書簡や著作で繰り返し言及している,ことを挙げているが,1890年以降のジェイムズが,その心霊研究や神秘的な宗教体験の研究のため,多くの心理学者から敬遠されたこと,ユングが「集合的無意識」や「元型」といった概念のために,アメリカの精神医学において敬遠されたことが,両者の影響関係を消してしまったという。

とりあえず,転生に関わる年表を示しておくが,講義すべてが終わった後に,改めて見直してほしい。

心理学の歴史上でのユングとジェームズの位置を知っておくため,ジェレミー・スタンルーム「図説世界を変えた50の心理学」(2013年,伊藤綺訳,原書房「シリーズ知の図書館3」2014年)から適当に紹介しておこう。⇒コラム

ページTOPへ